作者:孙强强 责任编辑:admin 信息来源:中国农村研究院 发布时间:2016-10-23 浏览次数: 4713次

2016年6月从郑州大学公共管理学院毕业之后,历经了很多的选择和放弃之后,终于将自己的目标重新放到了梦想已久的考博。之初,并不了解和认识华中师范大学的中国农村研究院,在恩师的推荐下,遂有机会于9月11日至9月14日参加了中国农村研究院“长江小农”村庄调查研讨会暨“华北小农”村庄调查启动会。在会上,充分目睹了基地学生学习的热情,也深刻的感受到了中农院踏实求新的学术追求,更认识到了正在开展的中国农村区域调查的紧迫性和重要性。于是就申请参加了“华北小农”村庄形态的实地调研,以期望在这个过程中提升我的调研能力,也希望能够成为中农院的一份子。

一、选村历程

9月26日 带着忐忑前往宿州

这里的忐忑主要是由于陌生。之前在学习过程中没有这种实地调研的经历,在四天的学习中听完老师和同学的汇报后,心里更是对这种孤身驻村两个月的调研充满了恐惧和疑问。恐惧的是我拿着介绍信到政府部门不理睬怎么办?到村子村里干部不配合怎么办?农户不让入住怎么办?找不到明白老人怎么办?这种恐惧一直延续着,以致在开往宿州的动车上,我一直在询问我的老乡孙云龙,希望他能给我多的建议,缓解这种情绪。

当天下午五点多,到达宿州,已经错过了民政局的工作时间,于是找了一家宾馆等待明天的拜访。当天的总体感受是焦虑和担心,担心第二天宿州民政老龄办的不配合。

(夜宿小旅馆)

9月27日 所有焦虑都是多余

昨天的焦虑并没有发生。九点半左右,我打车到宿州市民政局,拿着相关公函到传达室说明来意并进行访问登记之后,来到八楼,宿州市老龄办办公室门口。通过门牌我了解到老龄办主任是王勇主任,门是虚掩着的,透过缝隙,看到有工作人员在给王主任汇报工作,于是就在门口等待。里面的工作人员出来后,看到我在那里等待,就问我的来意,我拿出全国老龄委的公函给她说明,同时表明自己身份,希望她能够引荐给王主任。她看到后,说了一句她接到这个文件了,就把我带到了王主任面前。王主任四十多岁,一米八多,显得很睿智很干练,工作人员段大姐给他说明我的来意之后,他放下了手头的工作,拿着公函看了一看,就问我要开展什么类型的调研,我说我们中国农村研究院要对宿州市砀山县的一个村庄进行为期两个月的驻村

(我和宿州老龄办王主任)

调研,他非常感兴趣的询问我调研的提纲,我把提纲拿出来并进行了简单的介绍,全程他都不断的点头,说这种调研非常好,很有实际意义,并表明会全力的进行协助。他又询问我调研人员多少,我给他说明我们调研的模式是一个人住在农户家里,进行实地调研,只有这样才能真正感受农民生活,确保调研资料的真实全面性。他听完后,马上站了起来,仿佛表达对这项工作的敬意,他告知工作人员要通知砀山县老龄办相关负责人,协助我接下来所有的工作,包括选村、住宿等,并一再强调要确保我的住宿条件和住宿安全。看到王主任这么热情的配合,对我而言真是满满的感动,感动的是在冷冷的秋天,王主任的语言和安排像一阵阵春风一样暖人;感动的是在这个陌生的城市里,有人认可我,认可我现在正在进行的调研工作。

接下来,王主任给我讲了一下砀山的基本情况,是一个著名的梨乡,但是也是分区域的,砀山南侧主要是进行农作物的耕作,适合我的调研。同时又谈到现在的一些政策,太宏观,在基层政府很难执行,只有通过这种实地的调研,才能够真实的反映农村发展的现状,他希望我好好调研,将来出版,他还要买书。当时,我很想拿出中心之前编著的书送个他,可是调研出发前,问了相关负责人,说没书了,我想将来有机会,我会给他邮寄一本。

聊了大概半个小时,段大姐把我带到她的办公室,亲自打电话给砀山县老龄办负责人,做了提前的沟通工作,并把我的电话和对方电话进行了交换,还挽留我中午一起吃饭,我谢绝了。看到他们安排的工作很具体,也很细心,更加坚定了我做好调研的初衷。最后快要离开之际,我和王主任进行了合影,并给他保证会做好调研。

十点四十,我从民政局出来,雨还在下,打车回到宾馆。宿州到砀山的大巴最合适的时间是下午两点十分,于是在宾馆进行了短暂的休息后,下午两点十分坐上了前往砀山的长途车。到达砀山已经是下午四点半了,在车站用嘀嘀打车打不到车,于是就坐了一个黑车,十五块钱,把我送到了砀山县民政局,联系了一些这边的唐主任,已经下班了,约好明天沟通交流。

9月28日 初到砀山选定范围

清晨七点半起床,就前往砀山县民政局,按照约定,八点半要去找唐主任去商讨选村事宜。砀山县民政局条件不是很好,一个类似商店牌子的绿色招牌上面写了砀山县民政局几个字,加上民政局标识,走进大门,里面是一座五层楼的办公楼,办公条件也比较简陋。我询问了老龄办的办公室,就在门口等唐主任的到来,八点三十二,主任见到我之后就伸出手和我握手,并把我带到办公室。唐主任很热情的让我入座,并简单的介绍了砀山县的状况,询问了我关于选村的条件,我根据选村要求给他说了几点:1、平原地区种植小麦为主,2、要有村内的集市,3、要有一定的历史底蕴,4、之前有地主成分的,除此之外,最好还有黄河流经区域。唐主任听完后,给我推荐了曹庄镇平安集村,我问了该村的情况,并且看了地图,觉得不是很符合要求,他听完我的说明后,我们两个就在地图上一个镇子一个镇子的看,最后定了三个基本区域:第一个区域是在河南、山东、安徽三省交接处,也是靠近黄河古道的官庄坝镇,这里跨区域居民多,居民类型丰富,同时自古黄河水灾比较多,很符合研究课题,但是现在已经不再种植农作物了,全部种植果树。第二个区域是在砀山南部,全县唯一的种植小麦农作物的镇—朱楼镇,这里靠近河南省永城市,但是远离黄河主干道。第三个区域是在砀山之东—唐家寨,这里有砀山非常有名的地主唐老八,也位于黄河流经安徽的尾部,但是不种植农作物了,主要种植梨树。之后,他又给每一个镇的工作人员打电话询问具体情况,当时我对于这三个区域的选择也很犹豫,因为我对担心现在种植梨树的乡镇不符合调研要求,就对他说我请示一下老师后,再到村里进行实地走访。接下来,他把我引荐给他的分管领导,马局长对调研也很热情,说会尽可能的协助工作,同时,给我找了砀山县志,我简单的看了一下,这本县志主要讲的是1986年之后砀山经济发展的,借鉴意义不大,就把归还了。

中午十一点从民政局回到宾馆,看了看调研提纲和专题访谈,同时询问了邓老师我的选村情况,尤其是三个区域的选择,邓老师看完后,觉得都很好,并说只要是1949年前是种植小麦就可以了,这打消了我的顾虑,据此我选择了官家坝镇或唐家寨。下午休息到两点半,前去民政局,按照约定,下午要确定地点并且实地前往。可是到了砀山民政局,拨打唐主任电话却被告知下午要开会,说下午没有时间了,晚上联系我。我只有回到宾馆继续看我的调研提纲,熟悉专题。

9月29日 一波三折入驻唐寨

八点五十,我在砀山县民政局等候老龄办的唐主任,让他带我下村,之前通过和老师的沟通,并在网上查了相关村落的信息,加之唐主任的推荐,就暂定调研村庄为唐寨镇唐寨村。等到唐主任之后,简单的交流过后,我就回到旅馆收拾行李,他亲自开车送我下村,心里满是期待。

中午十一点半,来到了唐寨镇民政所,见到了冯主任,因为之前唐主任沟通过,就直接商量我该去哪里住。一开始说让我去住在大队部的房间,条件也比较好,我给他们说尽量住在农户家里,才能更加深入了解农村。唐寨村的唐书记就开始去村里问,过了一会儿回来说这边的农户比较忌讳外人住在家里面,况且家里一般都有女人,我一个男的住进去,村里面会有闲言碎语,不好安排。唐主任就希望他想想办法,并说明我们会给住户家一定的金钱报酬,唐书记又出去询问了会,就把我安排到了一个农户家里,但是这个农户家里有两座房子,我和他家孩子住在一起,吃饭去他们家。之后,带我去这个农户家里看条件,农户家有二层楼,我和他的孩子住在二楼,对于居住条件我很满意,独自一个大卧室,有大床,有阳台,有空调,关键是有无线,这样的条件非常适合调研报告的写作,唯一的不足就是没有床铺,需要我自己买。

接下来,村里的领导聚齐,在一起吃饭,这边的风俗和河南一样,人们也很豪放,说话声音都很大,非常接地气。在吃饭的时候,都在谈论唐寨村的历史人文,有一个被他们拆了的古城墙,原貌可比平遥古城的还大;有一个据传是清末名将僧科尔沁战死后建立的一个庙;有一个仅次于四川刘文才的大地主唐老八。他们都很希望我能够很好的调研,发掘唐家寨的文化,更好的传扬,这一刻我懂得了一种责任,虽然他们和我非亲非故,但是我能看出他们的渴望,我都一一允诺。吃饭,当然离不开喝酒了,我就按照河南的规矩,和他们喝了一圈,还好我控制住了,喝了大概六两白酒,不喝酒不高兴,喝多了误事,六两刚刚好。吃完饭后,唐主任和一个村领导陪我去购买床铺,共花了二百多买了一条冬天的厚被子,一个床铺,一条床单,一个枕头,一个枕套。

送走唐主任,感觉有点微醺,需要短暂的休息。刚刚铺好床铺,唐主任就打来电话,说村里的一个领导不愿意接受我来调研,担心我是上级派来进行扶贫工作的暗访,让我赶紧拿着材料去给冯主任说明一下。我赶紧拿着材料去找冯主任,给他详细说明了本次调研的主要目的是弄清楚咱们村解放前的经济,文化和政治情况,对于现在的情况不牵涉。他听完后,也很无奈说换一个村吧,现在是敏感期,镇里领导担心上级检查。接下来,砀山县唐主任反复协调,终于做好了相关的工作,通过这件事情,我了解到我们犯了一个错误,单走民政系统,而忽略了镇政府的相关人员会给工作带来很大的困扰,这是一个程序,也是一种礼貌。

协调好这件事情,我又亲自找了那名不愿意接受我的那个书记,其实他是个性情中人,见我来找他,就说明天会给我找几个老人,并看了我的老人名单,让我明天八点等他,带着我去进行试访问。

今天匆匆的过去了,虽然一波三折,有惊喜有低落,但我觉得这是调研期间难免遇到的问题,但是也有收获,收获的是暂时选定村庄,暂时有了住的地方,暂时有了调研规划。

9月30日 寻找明白老人

八点半起来后,就直接找到了村委会唐大姐,唐书记也把电动车借给了我,于是就由唐大姐带着我去找村里的明白老人。今天中午的目标主要有两个:一个是抗美援朝的老兵,另外一个是大地主唐老八的丫鬟。经过将近十分钟的骑行,在一个梨林深处的一个低矮的房子里,我见到了这位抗美援朝的老兵李爷爷,今年八十三岁,看上去精神不错,唐大姐给他说明来意后,他给我们搬出凳子让我们坐。简单的问好之后,我就试着问他解放前村里是否有一些旱灾,他想了快一分钟,摇摇头,说记不清了,他一直在外当兵,很多家乡的事情都不记得,我又试着问了问关于风俗方面的,他也不是很清楚,他建议我们再去找解放前在村里住的另外的两个老人,经过和李爷爷的简单交流,他不是我要寻找的明白老人。接下来,唐大姐又带我去找了那位曾经的丫鬟,是一位九十多岁的张奶奶,张奶奶一个人暂时居住在侄子的房间,见到我们来,非常热情的欢迎我们,她说平时很少人来找她说说话,我也回应她奶奶,我以后就陪你聊天解闷。那么,张奶奶是否是寻找的明白老人吗?我就从最简单的问题开始问,关于村里是否有集市,她给我描绘了当时著名的局子街,在我的追问下,她把局子街上的一些商铺也给我做了简单的还原,同时给我说了牛市的运作、手艺人、城寨的范围等,但是更加细节性的问题,张奶奶说不出来,只能描绘一个大概,不能做深入的研究。张奶奶也不是一个符合要求的明白老人,但是通过和张奶奶接近一个小时的聊天,我基本了解了唐寨之前的城墙,了解关于局子街的集市等信息,等我走的时候,张奶奶非要把我送到路口,将近五十米的胡同,老奶奶颤颤巍巍的把我送出来,她担心我不认识来时的路,非常感谢张奶奶。

(我和张奶奶)

经过早上的寻找,没有找到合适的老人,心里很不舒服,很失落。中午饭也每有胃口吃,联系了唐大姐下午一定要带我去再找找老人。可是在下午两弹多打电话的时候,唐大姐说今天下午不能陪我去了,因为今天工作多,要把扶贫资料交上去。把我带到了唐寨镇文化馆的负责人范鸿运主任(67岁),进门后,范主任问明来意之后,直接说我这里资料不多,而且说明要注意党的纪律,有的东西就算他知道他也不说。我一看他是这样坚持原则的一个人,我就给他解释,我只想了解解放前村子的情况,和现在没关系,沟通了好长时间,他开始到他的柜子里找资料,但是非常遗憾的是,他找来的都是打印的一些官方的东西,主要是官府关于地方传说的演绎,关于村庄起源就是几句话带过,没有具体的研究价值。于是我就和他聊一些关于过年那些事,他根据回忆给我描述了他小时候过年的具体细节,过年的每一天做什么,带什么礼物,有什么禁忌等。随着沟通的深入,发现范主任不是唐寨人,对于唐寨村具体情况不了解,这个时候不免有些失落了。

(唐寨镇文化站站长范鸿运在找资料)

晚上七点多,一天没有吃饭,真的饿了,摸着黑路,来到农户家(我住的农户家里开了饭店,我住在他们的新房子里,和他孩子住,我吃饭的话去集市上的饭店)。在饭店门口,唐书记突然叫到我,我一看,有十几个人围在一起吃饭喝酒,他非要我入座,然后把我介绍给在座的各位。喝到微醺时候,唐书记找了一位叔叔唐文军,告诉唐叔叔,让他负责我这两个月找老人的事情,唐叔叔也让我放心,保证找到老人,让我做好调研。今天总体来说最大的收获就是找到了这位唐文君叔叔(64岁),但是困惑的是1、唐寨村历史很悠久,但是后人不注重保护,镇政府和村委会都没有相关资料。2、想查阅资料得去县档案馆,可是十一要放假。3、明白老人找不到。4、关于村庄的范围等,变化很多,还没有梳理出头绪。

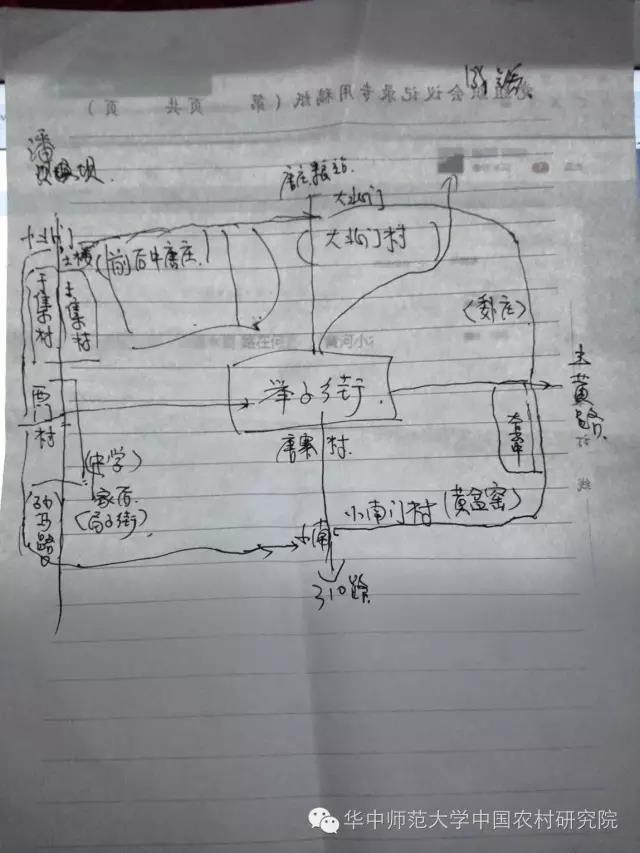

10月1日 找到老人,确定唐庄

九点半,我来到唐文军叔叔家,他骑上他的电动三轮车,我就搬了小板凳坐在上面,打着伞就前往一位老人家,大概十分钟左右,我们来到一个小村子,看到几名老人在一起看打牌,唐叔叔下来给一个老人说了句话,老人就把我们很热情的带到家里。这位老爷爷也姓唐,之前是唐寨镇的镇长,今年九十三了,气色也很好,我也试着开始和唐爷爷聊天,首先聊的是唐寨解放前的寨墙和范围,老人先给我讲了这个寨墙的范围以及所辖村子和集市,接着又用颤巍巍的手把这个寨子的原貌画了下来,我特别惊喜。看到唐爷爷记性这么好,我就开始丰富问题,主要是想看老人了解问题的范围,说到春节的习俗和礼仪,老人也能很好的说明,但是老人耳朵不好,我需要很大声他才能听到,加之我是外地人,语言上有些隔阂,一个小时之后,明显感觉老人的脑子转不动了,我也不能再继续问下去了。告别老人之后,我问唐叔叔,这个村子是什么村子,他说是光明村,不属于唐寨村,我很遗憾,这么好的老人,不在原定调研的村子,难道我要换村子?接下来,唐文军叔叔把我带到范鸿运主任那里,范主任说那就换成光明村吧,现在光明村发展的很好,我犹豫了。之前选的唐寨村是一个行政村,总人口有七八千人,下辖了几个自然村,而唐寨村和唐寨镇是合二为一的,调研起来难度真的不小,我该怎么办?是换村还是选择一个自然村作为目标,我犹豫了,深刻体会到选村的不易。

(唐寨镇原乡长)

中午回到住处,依然是失落,对于唐寨村我不想放弃。他有很好的底色:1、它曾经有一条非常著名的集市,局子街,是整个镇的经济中心。2、这个村子是由唐姓为主,外来姓氏都是迁徙来的。3、有一名仁慈的大地主,修寨墙,打土匪,给外来户土地居住。4、有强大的宗族传统。5、解放前主要种植小麦,有寨墙的时候,寨里的住户和寨外住户待遇有很大差异。我把我的想法给我女朋友说了说,她很耐心的劝我不要着急,不要目的性太强,要和老人聊天,还说等十一之后来看望我,不断鼓励我要好好坚持下去。下午三点,外面还是下雨,我前往唐文军叔叔家,下午不打算去找老人了,了解到唐叔叔是唐家族谱的发起人和组织者,我就想和他聊聊关于祭祀和族谱的事情,他详细给我讲了族谱的建立过程,发起人如何发起,哪些人不能上族谱,从这些聊天中,我又发现了村里有总问事人,而且唐叔叔就是唐寨村唐庄的总问事人,顺着追问出了总问事人的当选资格,主要功能以及选举方式等。

(唐庄总问事唐文军叔叔)

这个时候,我突然想调整思路,就选择唐寨村下辖的自然村唐庄!有总问事人,他的社会功能很强大,权威在村长之上,我把想法给他说了之后,他说带我去找唐庄的一位九十四岁的爷爷,我太惊喜了。我俩冒雨行驶十五分钟,来到唐庄村,见到了另外一位唐爷爷,唐爷爷正在打理他中的菜。见我们来之后,唐爷爷让我们入座,问了我是什么单位的以及主要想了解什么,我给他说明来意之后,他说他1950年就去县城工作了,不了解当时村里情况。又给他说明我想了解解放前,他说这他都知道!他1950年之后去县城烟厂做会计,日本来的时候,他十几岁,被抓过壮丁,我很激动的把调研提纲的主要内容给他说了,他说都知道,尤其是我把那个地主不交租事情给他说,他说交,而且详细说了每一种作物的税率,还说知道解放前村里每一个家户的成分。我又问了他集市的情况,他给我说明这里的早市和夜市以及各种手艺人,市场规矩。我想继续验证,就询问村里是否有井,他能说出具体方位;我询问他关于耕作状况,他给我讲农具使用,灌溉等;我询问家庭状况,他直接说是不是想了解童养媳、纳妾和分家等,我连连点头,他还告诉我谁是童养媳。短短半个小时,我就确定他是我要找的人,没有错,就是这位唐爷爷!唐爷爷给我说了他的作息时间,让我以后都来找他,我连连道谢,最后留我吃饭,我没有打扰。

(宝贝老人唐怀礼)

在回去的路上,我决定把调研方向转到唐寨村的下辖自然村唐庄,唐文军叔叔给我说村里还有一位九十多的老人,也很了解,这位爷爷不懂得,咱可以问他。令人遗憾的是还有一位老爷爷今年一百了,说话不是很好了,有点糊涂了。

今天收获很大,找到了明白老人,确定了调研村庄。但是也有反思:1、我调研经验不多,尤其使这种访谈类更是缺乏,看着那么多提纲,感觉理不出头绪。2、对于提纲没有很好的梳理和理解,更是没有做好调研计划。

二、选村经验

1、良好的心态是前提

一个人到陌生的省份、陌生的城市和陌生的村庄,可能会遇到生活习惯上的不适应,也会遇到相关人员的不配合,这些都会对调研人员造成很大的心理负担。这些负担如果发挥出负能量就会影响调研的质量,那怎么才能调整心态轻装前行呢?我认为第一要做好前期的资料收集,要收集到调研区域的相关地理位置、文化习俗,如果有朋友在调研区域可以提前了解一下民风,同时也要向有调研经验的师兄了解一下公函的对接过程。第二就是要正确看待驻村调研,不要把调研看做一种沉重的负担和任务,而是要真正的热爱,真正为了自己的兴趣和学术信仰,把调研看做是自己的财富和经历。第三给自己确立一个调研目标来激励自己,试想调研结束后,可以根据调研写出20多万字的调研专题和调研报告,还可以写出很多小论文,这都是奠定学术路程的脚步,有了这种动力就会觉得调研对自己很重要。

2、公函的对接是保证

我们的调研离不开当地各级政府的配合,如果他们不配合,调研的过程可以说异常艰辛,甚至无法开展。我们拿着全国老龄办的公函找到各级民政部门老龄办的负责人后,一定要不卑不亢的把我们的调研内容给他们讲,让他们知道我们在做一件非常有意义的事情。我第一次的调研中,就感受到了基层政府工作人员对我们调研的认可和调研的支持。公函的对接过程中需要注意一下几个问题:第一,时间上合理安排,建议早上九点半前往拜访。第二,直接找到民政部门老龄办的主任,不要去找民政局的领导,他们都比较忙,对调研的事情不上心。第三,面对他们的疑问,一定要做好解释,我们的调研地点上只到县一级,不到村,他们会问为什么没有确定的村,就要给他们说明我们选村的要求,到村一级,因为现在都在做扶贫,村里领导担心调研就是来暗访的,要通过解释来获取信任。

3、再三的比较是关键

在选村的时候,一定要将提前的收集到相关村庄的资料和类型和当地的民政老龄部门说明,在听寻他们意见的同时,选择三到五个村庄进行实地走访和试调研,否则单单的听从县民政部门人员的建议可能会对选村的标准有些偏废,导致在实际调研过程中心理受挫。我在选村的过程中,提前在收集了几个村子的基本情况,然后将选村的标准和县老龄办主任详细沟通后确定了一个乡镇和两个村子,幸好这个主任很负责的为我推荐了一个在砀山县比较理想的村子,否则我也会为自己缺乏再三比较付出一定的代价。

4、入乡随俗是武器

砀山人好喝酒,说话声音大,在当地能喝酒就代表能办事,声音大就代表势力大。我到这里之后,很快转变角色,把自己转换成一个地道的村里人。我在选村过程中出现的困难,无一不是通过和村里人还有和书记喝酒来解决的。找不到头绪就和唐书记喝,喝到高兴,给我找来了村里的总问事帮我;找不到明白老人就和总问事喝,喝到高兴,他就每天带我去找老人,直到找到合适的;找到老人后为了建立信任感情还是喝酒,和他们一家人喝酒,直到他每天在家里等我去找他。同时,除了喝酒,农村人还比较喜欢上门的人提点东西,我就在唐书记家里开的超市给老爷爷、总问事他们买些奶、水果等。这些东西在农村是必须的,做好了就能和他们建立一个比较好的关系,便于调研开展。

5、合适的住所是保障

进村之后,急需要解决的问题就是食宿问题,按照要求是必须住在农户家来体验当地农村的底色。在找农户住宿的时候,建议找条件比较好的家庭,有的同学想找访谈老人的家里以加强感情,多一些交流,但是这些家庭条件会比较苦,而且时间长了,老人会有倦怠。同时在砀山入住农户的过程中发现当地农户家对于外来者居住很是忌讳,一方面他们认为外人和自己家里人居住很不方便,容易发生一些不愉快,另一方面他们认为自己家里条件不好,害怕招待不周。我在入住的过程中,是村里书记帮忙找的,找了一家有空调、有网线的家里,我吃饭在访谈的爷爷家里吃,安静的环境可以晚上整理专题,和爷爷家人吃饭来感受底色。

三、选村教训

1、公函一定要层级对接

我在选村过程中犯了一个比较严重的错误,就是没有遵守公函对接的层级性。当时砀山县民政老龄办的唐主任极力推荐我到他的故乡唐寨镇来进行调研,并提联系了唐寨镇民政局的工作人员,我和唐主任到达唐寨的时候,民政局和村里的主要干部都来迎接,并设宴款待,可是在吃完饭回去后,唐寨村的书记不同意我来此进行调研,原因就是我们没有给镇长说明情况,镇长担心我是前来暗访精准扶贫工作的,因此不愿意接收我。还好经过唐主任的再三沟通,同时我亲自去说明后,才允许我在这里调研。通过这件事情,深刻的了解到今后的调研一定要将所有相关利益方都要考虑进去,都要为其说明,避免出现类似的尴尬。

2、选村一定要实地探访

我在选择村庄的时候也犯了一个错误,就是急于求成,这主要是缺乏经验导致的。当初选择了三个乡镇的三个村庄来进行对比,由于当时的砀山县民政部门在忙于精准扶贫,同时也临近放假,也就听从了唐主任建议的唐寨,这个砀山最具代表性的地区。在具体的调研过程中,两天我还没有理出头绪,深深的后悔当时没有进行多方比较,还好,在调研过程中,我将范围缩小到唐寨村的唐庄,才比较符合调研的要求。

3、住所一定要掌握主动

在寻找住所的过程中,也是村里唐书记帮忙找的,找的这一家是个开饭店的,我们一起住,吃饭的时候去饭店吃饭。可是随即而来的一个问题就是他们家里做饭的时间和正常吃饭时间不一致,他们早上不做饭,我饿着;中午一点做饭,这个时候我需要休息;晚上八点做饭,我经常饿着等两个小时,也没办法说,终于在严重耽误专题写作的前提下,我找到书记提出,和他们一起住,吃饭的话我到那个爷爷家里吃,以此减少了吃饭的等待时间。

四、调研进展以及初次体验

1、唐庄概况

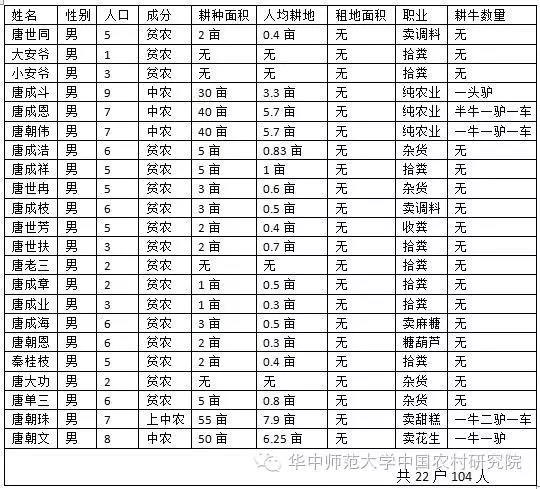

(1)解放前,唐庄隶属于唐寨镇第四保第六、七、八三甲,总共53户人家,273口人,唐庄之内的嫡亲主要分为三家:唐家、朱家和蔡家。唐家是唐庄最主要的姓氏,占到了村庄总户数的75%,其中嫡亲共有6家,其余唐姓都是本族。共有、地主两名,贫农有37户,占70%。

1949年前唐庄村民情况统计表(第四保第七甲)

1949年前唐庄村民情况统计表(第四保第八甲)

1949年前唐庄村民情况统计表(第四保第九甲)

(1)解放前,唐庄内没有形成市场,在同一保里,唐庄居民主要去西门集、局子街集、大南门集,附近形成的庙会主要有西门会、街南会、南集会、倭庄会。

(2)解放前,唐庄民众主要的信仰有清心堂、圣贤道、土地会、天主教、求雨会、等。

(3)解放前,唐庄有所在保里有两所新式学堂:西门学校和僧王庙小学,三个私塾。

(4)解放前,唐庄内部只有两个庙,一个是土地庙、一个是僧王庙,祠堂不在本庄内部。现在唐庄没有土地庙。僧王庙损害、没有祠堂。

(5)解放前,唐庄人们的娱乐方式主要除了赶庙会、过年中秋等,就是打牌、下象棋和赌博。

(6)解放前,唐庄只有两口井,并没有河流。

(7)解放前,唐庄主要以种植小麦、玉米为主,同时也有种植梨树的,现在已经全部种植梨树,没有种植小麦和其他作物了。

综上,唐庄在解放前是一个及其贫困的村庄,人们都是为了生计而挣扎,就目前发展来说,过度的追逐经济上的发展而丧失了很多文化传统,祖传的唐寨城墙被拆掉、村里的土地庙也没有了,僧王庙破败无人修葺,唐氏祠堂也久久因为资金缺乏而无力建设。同时,传统的孝道在年轻人严重变得无足轻重,村民和基层政府矛盾很大。正式在这样的背景下,或许能够更好的研究出,一个村庄由穷变富的过程中,他们重视的什么,忽视的是什么,是什么让他们走向富裕,又是什么让他们没有了信仰。

2、调研进展

调研从九月二十六启程,历经六天确定了调研村庄——安徽省砀山县唐寨村唐庄。十月一日至十四日开展了关于市场、生产、文化、职业、家庭专题的访谈和专题的写作,截止十月十四日完成专题写作六万多字。十月十四日至今,因家中姥姥病重住院,加之我毕业签约单位解约函问题和档案、党关系转接,辗转于济源、郑州等地,定于后天前往砀山至调研结束。

3、调研体验

(1)老人资源非常丰富,明白老人难找

在唐寨,八十岁以上的老人有八十多人,但是经过寻访后,很多都是不能清晰交流的老人,现在找到了五六个明白老人,以两个老人为主要对象,其余的老人为补充对象。

(2)同老人沟通不能心急,慢慢来

我找到的一个宝贝老人今年九十四了,在开始调研过程中,我问的问题比较多,追问也比较多,老人明显回忆的比较累,虽然能够清晰的说出来,但是很伤脑子。后来,老爷爷给我说每次我临走的时候,把下次访谈的内容给他说说,以便他先提前想想。在接下来的调研中,我放慢了调研的速度,也平和了语气,效果就很好了。

(3)当日事当日毕

每天的调研都会录音几个小时,同时在笔记本上记下十几页的笔记,这些内容在晚上一定要把还原,一定要把记录下来,否则真的是会忘记,而且会力不从心,我一直谨记当日事当日毕,每天五千多字的专题写作,才让我能在两周内写了六万多的专题,按照两个月来说,二十多万字的专题足够我进行调研报告的撰写了。

(4)寻找关系、注重细节

我们进行的是关系——惯行调研,在以解放前农村生存状况为背景来探寻他们在当时经济文化发展水平中相互之间发生的关系和在这些关系中体现出的惯行。这就需要我们在访谈的时候要把每一项问题弄透,顺着关系寻找惯行,同时也要及时向老师和师兄们交流,以便及时更正自己的偏差。

以上是我在这一段时间内选村以及调研过程中的一些过程和感悟,随着调研的逐渐深入,一定会有更深的感悟和体会。希望未来的日子里,继续加油,做好这次调研,珍惜这次机会。