作者:吕进鹏 责任编辑:admin 信息来源:中国农村调查 发布时间:2016-10-21 浏览次数: 5861次

作者简介:

吕进鹏,华中师范大学中国农村研究院2016级政治学理论专业博士生,目前正在河北省邢台市双井村调查小农的传统形态与实态变迁。

从华南、江汉的稻作社会到华北的麦作区,惯调之路:行走乡土尘世、汲取纯粹理性、体认“族、户、庄”的政治传统,它们都有自己的特性和脾气!对于田野学子而言,“学府理性智识”与“根部事实逻辑”的相互寻找使得生命变的更加沉重、沉静!

一、惯调节点:寻访北部“水井”村落

双井村的形态概况如下:(1)1949年以前,本村有400多户,2000多人,70多顷土地,大地主3户,村民主要种植豆类、山芋、高粱、谷子;(2)400多人信仰天主教,主要居住在村庄东侧,其他村民信仰“汉教”,主要居住在西侧;(3)吃水井3口,灌溉井诸多,地主、富农、中农家庭几乎都有浇地水井;(4)公共领域。史家“大车店”(客栈,供吃住)、大场(碾谷场所)、5所庙宇(真武庙、武道庙、龙皇庙、关帝庙、路神庙)、村内集市(解放前的集期为农历逢五派十,解放后改为农历逢一、逢六)、天主教堂、村公所(也称老局子)、公立小学;(5)公共组织:大刀会、联庄会、教会、老母会(汉教信仰组织)、老会(穷人的丧葬组织)、玄天大会;(6)公共活动:修井、看青、庙会、吃会(祭祖)、求雨;(7)村治主体:保长、甲长、村长、村副、地方、先生(管账目)、族长、家长、中人(俗称管闲事的人)、打更人。(8)“户落”∕“伙落”:行为单元。当地人将村庄的“一片区域”称之为“一户落”∕“伙落”,也即四邻八家。水井的维修、日常的生产合作与生活交往、拔水事务、老母会的运转等基本在“伙落”范围内进行……传统社会治理元素真是丰富!以下内容主要是对双井村传统时期水利惯行的调查纪实。

1.田井产权。(1)一般是“好主”或“成分高的人家”(当地人对地主、富农的称呼)拥有田井,部分中农家庭也有田井,大部分贫农没有财力打井浇地。一口水井可以浇灌15亩土地。在田地打井也称“打旱井”,好主们打井,一般请当村(指本村)或外村的专业打井班,打一口田井大约需要三天时间,主要工序为挖井、砌井墙、做井口。(2)田井的井口都有锁,井的主人浇完地便上锁,不让外人使用。(3)很少存在从田井偷水的现象,一是井口有锁;二是从田井偷水成本太大,需要使用牲口车水;三是偷井水只能偷一少部分,对于需要大面积灌溉的农田,偷得的几份水无济于事。

2.饮水水井产权。(1)吃水水井又称“大眼井”,村庄西北方有一口吃水水井(靠近真武庙[1]),水井大概是在上世纪三四十年代凿成的,东南方位也有一口水井(靠近武道庙),水井由该“户落”的村民“伙打”,井深4丈左右,打井花费靠村民自行“连钱”(筹款),中华民国时期,第三个水井已经干枯。(2)只要是本村村民,都可以饮用村内任何一个水井的水,外村村民不会来双井村挑水,因为当地每个村庄都有吃水井。(3)如果A井需要维护、暂时不能“拔水”,其用户就从本村其他水井“拔水”,不需要付费。(4)饮水井没有锁,供该户落的农户共同使用。

3.水坑产权。(1)解放前,村庄有四五处水坑,水坑也称“大坑或旱坑”,水坑的产权属于某农户私有,但是坑水的使用权不固定,本村人随意使用,比如用坑水洗衣服。(2)水坑多形成于取土建房之故,过去人们建房主要靠土坯,脱土坯时一般从土质好的某些地方取土,久而久之,这些地方就形成了旱坑,天上下雨的时候,旱坑变水坑,坑水无人饮用,牲口也不饮用此水,坑水因此主要被就近的农户用来洗衣服,天干时节,坑水或蒸发或渗入地下,水坑复原为旱坑。每个旱坑的面积大约为“百八十平方米”。(3)别人在自家坑中取土脱坯,需要付费,一般是按脱的土坯数量计算。(4)本村的各方位基本都有水坑,下大雨时,村庄道路积水流至水坑,一是防止积水淹没村庄,二是防止积水流到村边田中,淹没庄稼。(5)天干地旱,举行求雨仪式时,需要在旱坑进行“扫大坑”活动。

二、“湿”的实现:华北小农的传统“拔水”与灌溉

1.“拔水”概况。(1)私人设施。在当地,从水井提水称之为“拔水”。每次去水井“拔水”,自带绳子和“梢”(当地方言,指木桶,用柏木制成,厚度达5cm左右,大多从本村集市箍桶匠那里购得,1个木桶的价格大约是1斗谷(约合30斤)),拔满水,就用扁担挑回家。(2)公共设施。后来,村民共同出资购置“辘轳”拔水。辘轳即民间提水设施,由辘轳头、支架、井绳等部分构成,辘轳和井绳由居住在水井周围那“一户落”的人“连钱”购置。(3)拔水高峰期。每天拔水高峰出现在早晨五六点、晚上六七点两个时段,白天村民们都忙于农活,无空拔水。

2.拔水规则。(1)先来后到的规则。若多个农户同时去拔水,则自觉遵守先来后到的原则,不用谁提醒谁,也不用排队,而是围在井边,等前面的一位拔水结束,另一个再接着拔水。由于是“一户落”的熟人,相互熟知,谁都认得谁,谁先来谁后到,大家心中都有数,没有严格的明文规则,但是有心理层面的非成文规约。(2)不存在拔水过程中的阶序现象。保长、村长[2]、族长及其家人来挑水,与其他村民同样遵守先来后到的规则,不存在保长、村长、族长等后到但优先挑水的现象。(3)如果A和B“知己不赖”(当地方言,意为关系不错),去拔水时,A先到B后到,这时若A让B 先拔水,则晚于A但早于B 的农户们不会答应,“你和他(指B)知己不赖,那是你俩的事,我们和他(指B)可不亲近”。(4)如果某农户去拔水恰好赶上高峰期,且自家有急事,这时,可以和大伙说几句好话,让自己先拔水,一般大伙都会同意,都是一户落的“党家十户”(方言,意为乡亲)。

3.拔水中的互助行为。(1)拔水是力气活,一般由家中的壮年、男性去拔水,妇女一是体力弱、担水吃力,二是裹了小脚,不便行走。(2)家中父亲恰好不在,母亲就使唤几个小孩去拔水,这时前来拔水的其他年轻力壮的党家也会帮其拔水,小孩一是无力拧辘轳,二是怕在拧辘轳的过程中出现落井的危险,当地人认为大人帮助小孩,这是个礼节,大家都是这一户落的人、都是当村(当地方言,意为本村)的人,抬头不见低头见,来挑水的大人们一般会认得这是谁家的小孩。(3)若孤寡老人来挑水,年轻力壮的村民也会帮其拔水。不过,孤寡老人亲自去拔水的现象较少,如果自己年老体衰,家中无后,就雇人为其常年挑水,一年到头为雇工支付一定报酬。一般雇四邻八家、家境贫寒的农户,富裕人家看不上那么一点报酬,据老人所讲,雇工挑水的报酬大概是每月一两元钱。如果某村民年轻时好吃懒做,有吃喝嫖赌的嗜好,且无儿无女,则年老之后,老四邻八家的人也不会管他。比如村民刘氏,年轻时不正经,没有妻子,老年之后无人照顾,他便坐在家门口向过往的村民乞求:“谁给我端碗水啊,现开一元钱”,但是无人理会,逝后,由本村一位“奉教”的妇女为其做了一套下葬的衣服。(4)孤寡老人的挑水问题,也可依靠邻近(当地村民一般集中居住,户与户之间要么挨着,要么距离30米左右)的“近门”(当地方言,意为家族)的侄子、孙子等晚辈帮助解决。

4.田井灌溉。(1)好主私有田井。双井村境内无河流,过去“三年两头旱”,好主们花钱在自家田里打一两口水井,天干地旱时节,拔井水浇地,穷人无财力打井。浇地时用骡马、耕牛、驴等畜力从田井车水,两头牲口轮换浇地,每天可浇2亩左右的田,1口旱井可浇地15亩。(2)伙打田井。有一定数量土地,但无法靠自己实力打田井,就与其他农户合伙打井,合伙的农户之间一般“知己不赖”,基本上是居住在“一户落”的四邻八家。一般是2户或3户人合伙打一眼田井。浇地时,各浇各的,也会相互帮助,至于谁优先浇地,相互间商议,不会出现无法协调的情况。(3)分家中的田井产权。田井若是老人出资打的,儿子们分家后,田井依旧伙用,但田井的所有权归“户头”(老人),老人过世后,田井的产权归儿子们共有。(4)田井位置。田井一般位于整块土地的中心位置(连片成块的好几亩土地都归一位好主所有),整块土地中若既有地形高的田、又有低田,则井在高田,水往低处流,高田中车水浇低田方便。(5)连片浇地。为了使用田井浇地方便,好主的土地基本上是整块连片的,如果有其他农户的田与其插画开来,好主一般会租下邻地或出高价购买。对于距离地井较远的小块土地,一般不会浇灌,“凭天收”。(6)不存在田中过水现象。如果从邻田中过水,伤了地邻的庄稼或是过水带走了地邻田里的肥料,需要赔偿,老人说,“赔钱就代价大了,收成才有多少啊!”不划算,因此不会从田中过水。(7)浇地中的主佃、雇佣关系。好主的土地,一是可租给无地可耕的佃户耕种,由佃户为其管理、浇灌,佃户浇地,可免费使用好主家的车马牲口、工具;二是雇佣短工为其浇地。短工分日工和月工,浇地时雇佣的多是日工,短工都从当村雇佣,多是没有地的穷家小户,每天管三顿饭,另外支付报酬,如果付钱,日工资为2毛或3毛(当时的价格:1分钱买1斤粮食,1斗黑豆、花生的价格约为4毛-5毛),但一般给粮食,对日工,不管住宿,给月工有时管住有时不管。本村剩余的短工也会逃难到外地,为田多的好主干农活,比如本村村民张永来,3岁丧父,几年后母亲带着他们兄弟姐妹四人沿途讨饭至石家庄市藁城区李家屯,他在该村为好主打短工、浇地,好主每天为其一人管三顿饭并支付日工资,即2升-3升米面。三是自家的长工负责浇地。长工也称“揽活的人”,工期至少为1年,如果干活不勤快,好主会单方面辞退长工,好主为长工提供住宿,管一日三餐,年底支付工资,一年的工资一般为30块大洋。(8)借井浇地。一般是在天干地旱时节借井浇地。若农户A、B为地邻,A是地多有钱的好主,有一两眼地井,B是穷家小户,没有地井,这时,如果双方知己不赖(关系不错),B可以借A的井浇地,但是得等A的农田浇完之后才能借,一般是双方家庭的“户头”(家长)达成口头借约协定后方可借井。B的土地一般较少,所以,B向A说几句好话,就可以实现浇地。B不用给A支付费用,但会为其帮工,比如,A修井时,B可以不出资,但一般会出工帮忙,以便为后期借井浇地打下基础。(9)借井无成。如果地邻不同意借井,或地邻间“不对付”(方言,指有了矛盾)则不浇地,“凭天收”,宁愿让庄稼旱死也不向对方开口借井浇地。(10)是否存在公共浇地行为?不存在村集体组织打井浇地的现象,村长、地方等不会过问农田灌溉之事。(11)是否抢水?浇地时,有自家人时刻“看水”,不存在抢水的情况,田井都是私有的。(12)浇地淋口(水渠)。当地人将水渠也叫淋口。浇地时,从淋口引水,每块土地的地头都有淋口,淋口所有权归农户私有,淋口所有权与土地所有权相关。地邻的淋口相连,使用权共同所有。从地邻的淋口过水,不用支付费用,地邻间不存在互相阻碍、不让对方从自家淋口过水的现象,即便地邻间因为它事有了隔阂,也允许互相使用淋口,这是“乡俗”(老人如是讲述)。(13)做田畦。田畦是指田地间的间隔,田间蓄水的堤岸,用土堆起来的挡水或分别土地的小土墙,大约10cm-20cm高、10cm-20cm宽。一般在耕好田后待播时节堆田畦,每个田畦之间的距离约为四五米。(14)挑水浇地。“春雨贵如油”,如果春季播种时节迟迟不下雨,没有田井的村民们没办法,只好旱地里播种,下种后,从水井挑水去“浇苗、点苗”。

5.水坑灌溉。过去,水坑的水量有限,旱年无水。且水坑距离田地较远,不便灌溉。

三、看井人:“老来没事”的公共人

1.看井人资格。本村闫老生、池老居两位老人为看井的人,他们也是修井的组织者,看井人是有名望的“庄稼人”、好管事的老人。看井人自愿担任,无需村民选举产生。他们的家基本在水井的近处,距离10米左右,闫老生家住水井的西边,池老居住在井的东边。

2.职责。(1)看管水井。“老来没事”就整天坐在井边,如果有小孩们在井边玩耍,他们就会叫唤:“离远点”,以防小孩们掉到井里,有时为了不让小孩们靠近水井,看井人和家里的大人时常会给小孩们讲:“井里有鬼”,小孩们听了就会害怕、远离水井;看井人都是自愿管理水井,井的旁边放着几块大石头,还有一两处“锤米”的石窝,看井人有空了就坐在石头上边看井,边和别人聊天。由于井边时常是老人们聚在一起邻田、晒太阳的公共空间,当地人也将这样的公共空间称之为“等死台或等死岗”。据说最早的时候,水井有盖,且上锁,井锁的钥匙归看井人保管,上锁的目的是怕人投毒,后来没再上锁。(2)负责“连钱”(也称“捧钱”)。每当维修水井、更换辘轳、井绳,都由看井人负责“连钱”。

3.报酬。看井人“白点油”(当地方言,意为没有报酬),一户落的人们信任他们,他们也无需报酬,自愿为村民做贡献。

4.其他。冬季天冷,井边若结了冰,看井人有时会提醒拔水的人们多加小心、以防滑倒,但不会将冰处理掉,因为今天处理了,明天又会结。

四、“连钱”为公:小农的社会联结

1.合伙“连钱”。(1)买一个辘轳大约需要“连钱”3元-4元,“一户落”的人筹集资金,修水井需要买砖、买石头(砖购自本村砖窑,石头购自农户)。大多数农户都尽力交款,否则,修井买绳无法实现,“那大家就没水吃了呀”,井绳主要从本村集市购买,也会从本村绳匠李福顺那里购置,质量好的井绳一般可以使用六七个月,质量差的三四个月就烂了。(2)下井人的报酬。维修水井,一部分人下井做工,一部分在井口接应(比如拧辘轳拔水、提土)。下井人没有工资,“都是这一户落的人伙起来修井,修好了大家吃水,谁给谁发工资?”但会从该户落的农户当中收集鸡蛋、饼子,给下井人吃,或者用募集的钱款从集市购买鸡蛋,因为下井人干的是力气活、重活(主要是清理淤泥、掏水),需要吃好点,补充体力,而在井口接应的人(绞辘轳的人、在井口清理淤泥的人)没有鸡蛋和饼子,都是各回各的家吃饭。(3)修井的费用。连钱数额不定,一般是家境富裕、人口众多且有牲口的人家多出钱,因为他们用水量大,每天需要三四担水,牲口每天需要饮水2桶;与水井的距离长远也决定农户出资数量,有的农户距离水井只有三四米,有的却远达“百八十米”,距离水井较近的农户多出(因为他们用水方便),距离水井较远的农户若是富裕人家,自愿多出钱,若是穷家小户,则少出;家境贫寒的农户少出;另外,吃A井水的农户不必为B井的维修出资,因为他们基本不会舍近求远跑到B井“拔水”。(4)看井人也需要交纳修井、买绳的钱。(5)连钱无例外。“你掏了钱,不吃水没事,不掏钱就不让你吃水,上远处去吃水去”。

2.水井修缮。村庄打井班负责水井修缮事务。(1)水井底下有泉眼,水井用的时间长了,泉眼会被泥沙堵塞,这时就需要组织人力淘井,淘井的时间大概在农闲时节,一般是秋收之后。(2)伙修水井。包括掏水井,平时维修水井时,由该“户落”的农户集体出资“伙修”,“井坏了老党家们一起修”,请本村的打井班负责修缮,每次修缮费时一天左右。打井班由当村(指本村)党氏、张氏等年轻力壮的10多位男性组成,他们大多有过下井做工的经历,有点技术活,“会鼓捣”。他们平时务农,当村里修缮饮水井时,他们临时组成打井班负责维修,只需村里给他们连钱买点鸡蛋、馍馍等,管一顿饭足矣,无需额外付报酬,如果要给“好主”(指有吃有喝的地主、富农)打井、修井,则需要报酬、管饭管酒。不请外部的专业打井队或打井班。(3)对于维护水井之事,保长、村长、地方不会干涉,也不会带头去监管。

五、“吵爆子”:小农的冲突与分化

1.浇地纠纷。因为浇地发生打架、吵爆子(吵架的方言)时,一般优先找“一户落”中好管事、明事理的党家来“打圆场”(方言,意为调解纠纷),其次会找近门的“大辈”(主要指叔叔大伯)出面,此类纠纷,不找村长、地方等处理。大的纠纷逐级打官司(区公所-县衙)。过去很少因为浇地吵爆子,尤其是住在村东“奉教”的党家之间,“奉教的人心齐、不会亏着良心做事”。村庄沿着南北主街道分为东西两个区域,村东居民约占村庄总人口的三分之一,基本上是天主教徒,村西为汉教村民的居住地。

2.水桶纠纷。有一次,农户A在拔水时不慎将水桶掉入井中,A打捞数次未果,最终放弃打捞。后来,农户B的木桶也掉入该井,B在打捞自己的水桶时不料把A的水桶打捞了上来,自己的却没有打捞成功,A得知此消息后要求B归还其水桶,B拒绝归还,理由有二:一是A已经放弃该水桶;二是自己出力打捞,为此,应该属于己有。双方你一句、我一言,“吵爆子”(当地方言,指吵架),这时那一户落的人凑过来看热闹,看井人和明事理、好管闲事的人顺便说几句公道话、调解矛盾。对此纠纷,村长、地方等不会予以调解,村民也不会为此求助村长,而若涉及庄窠、土地、其他财产纠纷,村民一般会求助于村长、地方等。

六、求雨仪式:祭神组织与文化网络

1.何时求雨?天干少雨的年份,六月“伏天”,村民组织起来祭神,求老天爷下雨降伏。

2.何处求雨?一般在村庄东南角的龙皇庙和村庄水坑旁边求雨,村民认为龙王爷是天上专管下雨的神,求它有用,求其他神不顶事。

3.谁发起?求雨活动主要由村里“行好”(指烧香拜佛之事)的老母会、玄天大会等组织发起。

4.求雨组织一:老母会。(1)组织概况。老母会是指村中行好的老年女性组成的会,所有成员都烧香念佛、祭拜神灵,主要祭拜真武庙的玄天大帝、龙皇庙的龙王爷、三观庙的关老爷。1949年以前的双井村约有400户人,村庄较大,村庄成立了3个老母会,主要以地域远近为准成立,每个老母会由居住在“那一户落”的老年女性组成。(2)成员规模。每个老母会的成员大约为20人左右。(3)成员结构。均为年龄在六七十岁的老年女性,基本都为贫困家庭,富裕的好主家庭基本不行好。成员不分姓氏、不分近门(指家族成员)。(4)会首。会首也称“领会人”,每个老母会都有一位会首,会首由所有成员轮流担任,每年轮换一位,会首的主要职责在于负责该年度集会、求雨等活动的举行。会首负责组织置办香蜡烧纸、祭祀贡品,联络会员和其他活动人士。每年轮流做会首时,需要将神的画像从旧会首家中移至新会首家中,每月农历初一、十五,会首在神像前烧香点蜡、磕头祭拜,神像要在会首家中挂一年,直到下一年轮换会首时再移动。(5)油钱。会首负责“连油钱”,集会和求雨的油钱,由会员和其他行好的村民自愿捐献,油钱的收支、剩余状况,会员都会熟知,会首也会公布于众。(6)会期。老母会的会期主要有三个,每年农历二月十九在会首家中集会、正月十五在本村真武庙集会、旱年六月“伏天”集会求雨。(7)主要活动。一是求雨,天干地旱的六月伏天,老母会成员在龙皇庙集会,由会首组织起来与玄天大会成员一起在龙皇庙举行求雨仪式;二是内部集会,每年农历二月十九,所有成员在该年度会首家中集会拜神,会期之前,每位成员先要交纳3斤粮食,主要是谷子、棒子(玉米),由会首和邻近的成员提前一起推磨或请人推磨,磨好面之后在会首家中做贡品(油炸的面食)。二月十九这天,所有成员在会首家中集会烧香念佛、祭拜神明,祭拜时不分先后,大家一起磕头上香。祭神仪式完毕,所有成员一起进餐、吃贡品、聊天、谈乐(老人说,过去人们的娱乐活动较少,一起拜神后聚餐也是为了乐呵乐呵)。三是“过庙会”。腊月三十晚上,老母会成员自行前往真武庙和三观庙、龙王庙进行拜神,不再集体组织活动。农历正月十五“过庙”(即真武庙会)时,所有成员前往庙宇祭拜玄天大帝,自行捐助油钱,不举行聚餐活动。(8)成员间的关系。在日常活动中,成员之间“知己不赖”。很少出现矛盾隔阂,如果有了隔阂,就不再一起参加集会。(9)保长、村长、地方、绅士等对老母会的日常活动不加干涉(村长一般是好主们担任,主要应对上级、征收钱粮)。(10)各个老母会之间的关系。本村老母会之间,也会出现相互交往的情况,各个老母会祭拜同样的神,村庄大型祭祀活动,比如求雨仪式,3个老母会的成员同时参加,相互交流,解放以后,村内外的老母会之间互送请帖,互邀参加集会。

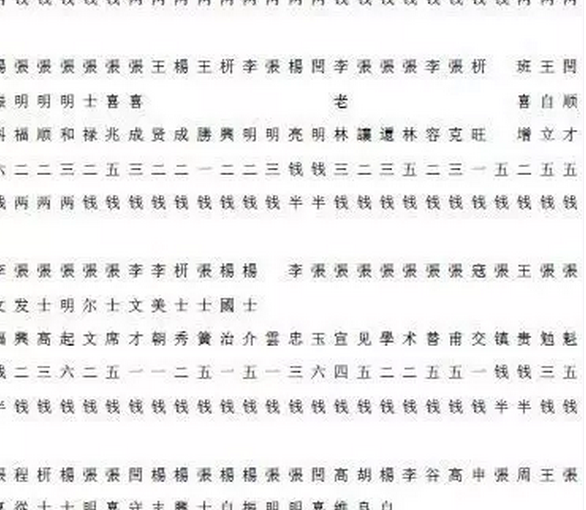

5.求雨组织二:玄天大会。双井村玄天大会流传多年,正月十五为会期。(1)成立缘由。玄天大会主要为祭拜真武庙“玄天大帝”而成立,实际上管理村庄所有大小庙宇,组织开展庙会,包括在龙皇庙的求雨活动。真武庙坐落于本村西北角,威震北方。祭拜真武帝,祈求本村村民免除灾难、身体健康、农业丰收、人才辈出、香火延续。(2)成员。大会成员均为本村行好、烧香的中老年男性,女性不参加。(3)会首。会首也称领会人,早期的会首村民推荐、自愿担任,中华民国时期,每年轮流担任。会首一般是村里的“好主”,有钱人家,热衷于慈善之事的人。据清朝初年真武庙重修原碑文记载:直隸趙州寕晋縣城北雙井村衆善人姓名并布施開列,庙旧有地三畝,坐落村東西。計開,會首:張珍、張明祚、武喜明等3人。清朝初年,重修此庙,許家郭許珠五钱,米家庄曹義信一百文,会首武喜明施地四畝,成为庙田。会首張珍捐油款十两,为本次修庙捐资之首;武喜明捐油款八两,次之;張明祚捐资六两,复次之。(4)会首职责。会首的职责与老母会会首的职责基本类似,会首在庙会期间,前往村庄各个庙宇尽管理之责,防止小孩们瞎捣乱。(5)组织运转。清朝初年,设会首3名,歛首[3]10名,歛首主要帮助会首安排、负责大会活动。(歛首:閆喜才、張還、張明善、張明亮、張經、柳士明、張明用、柳士连、張祉、張喬)。负责大会的组织机构成员由村民自荐,没有任何报酬。每年正月初五,会首召集全体人员商讨布置十五庙会的事宜,唱戏、搭建神棚,各村来的香客的伙食、斋饭、所收“油款”的公布等各项工作。(6)连油款。大会的活动经费源于行好的村民的自愿捐助,如在清朝初年重修真武庙,玄天大会公布的“连油款”名单所示:

(注:摘自真武庙碑文)

(7)主要活动。大会的组织比较松散,活动较少,主要是在腊月三十晚和正月十五的庙会中祭拜神明,求雨时,大会组织村民和老母会成员集体在固定的地点举行求雨仪式。如果遇到维修庙宇之事,会首发起连钱活动,召集村里积极行好、烧香拜佛的村民捐款。

6.谁参加?村中老母会成员一般全部参加,其他村民中信佛、行好的人也会参加,不分男女老少,有的并不行好的村民参与其中,主要是为了看热闹。参加求雨活动的大多数村民是穷苦人家。

7.谁不参加?一是对烧香拜佛不感兴趣、不行好的人不参加,主要是指好主,好主家庭有吃有喝,家境富裕,不信祈求上天下雨的现象;二是“奉教”的人,即天主教徒不参加也不出资。过去的双井村总人口大约有2000人,其中天主教徒约有400人。老母会和大会的人员若有事不参加,也不会受到惩罚。

8.如何求雨。(1)“偷”神像。求雨仪式前一天晚上,村里找几位年轻力壮的小伙子去邻村东枣村把“老四”的神像请回来,供奉到本村龙皇庙,由于是在半夜去请,因此也称“偷”。据说,龙王爷有五兄弟,供奉在东枣村的龙王爷排行老四,双井村的龙皇庙没有神像,求雨时就从东枣村“偷神像”。(2)祭拜。在龙王爷(老四)神像前供奉各种食物(包括油炸的饼子、鸡蛋、水果等)、烧香点蜡,在会首的组织下一起扣头祭拜,老母会的成员还要诵经念佛。(3)抬驾。抬驾是指村民们抬着神驾,从龙王庙出发,到村庄主要街道转街、吆喝的祭祀活动,“三天一例、五天意外”,抬驾后的五天内若遇下雨了,人们还要发驾、请戏班子唱戏,再举行祭祀仪式,村民还要大声吆喝:“下雨咧、喜欢咧、牛羊跳舞咧,下大雨了咧、有收成咧”,发驾主要表示对龙王爷的感谢。抬驾和发驾时还需要村中中老年男性敲锣打鼓,在热闹的气氛中举行仪式。如果抬驾后的五天内不下雨,村民们会把龙王爷的神像请到室外暴晒,表示对龙王爷的不满。抬驾者主要是村里的年轻男性,大约20人左右,抬驾人数不定,时多时少。(4)“扫(读chao)大坑”。扫大坑是指老母会的成员聚在水坑边,一边用扫帚将杂物和土扫进水坑,一边振振有词的念叨:“扫的扫、拥的拥、不迟三天下满坑”,以此来表达求雨的愿望。(5)送神像。抬驾后的五天之内,不论下雨还是没有下雨,都要把龙王爷送回东枣村,据说这是“乡俗”。

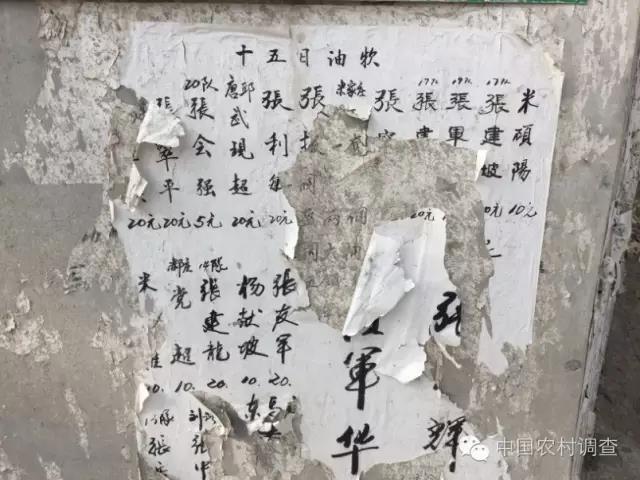

9.求雨活动的资金来源。求雨中的募款也称“连油钱”,油钱自愿捐献,有的多捐、有的少出,没有捐资变偶准,油钱主要用来打油、购买香蜡、烧纸、供奉祭品等。捐钱多者一般是求雨活动的组织者和主导者。活动资金的收支、剩余都由大会的会计、会首等负责核算后列到纸上,然后张贴在龙皇庙、真武庙的外侧墙壁,公布于众。

10.无需从外部请道士和尚,祭祀仪式由老母会和玄天大会自行组织。

11.对于求雨活动,村长、地方等不参加,他们也不会干涉。

12.天主教徒的求雨。过去,天主教徒也求雨,天主教徒不参与汉教村民组织的求雨仪式,但自己会去教堂念经,祷告上帝,祈求上天下雨免灾,主要表现为一种心理上的祈祷。每天早晚听到教堂的钟声,就去教堂祷告,每次祷告半小时-1小时不等,如果下雨了,教徒们就认为是上帝的恩赐,这时去教堂祷告念经,心中对上帝充满感激之情。

七、旱年蝗灾:小农、“好主”与官府的关系

1.久旱蝗灾。蝗灾是指蝗虫引起的灾害,当地人也将蝗虫称之为蚂蚱。一旦发生蝗灾,大量的蝗虫会吞食庄稼,导致村民颗粒无收,进而引发饥荒。蝗灾往往与严重旱灾相伴而生, 蝗灾严重时有“蝗虫照艳天”之说[4]。

2.蝗灾时节。一般是在秋收季节,农历8月份左右,作物成熟时节,蝗灾大面积发生。

3.作物受灾。蚂蚱喜欢吞食棒子(玉米)、高粱、谷子等,但不吃酱豆、黑豆等。棒子、高粱和谷子的产量相对于豆类较高,村民不会为了蚂蚱的吞食偏好而改变作物种类。

4.灾变治理。(1)救灾单位。过去,发生蝗灾,每家每户出动人力去救灾,没有村庄集体的救灾行为,都是村民一家一户自发的行为。(2)如何行动。一般是在田地里挖30cm宽、1米深的壕沟,蚂蚱跳到壕沟中不易再飞起来侵害庄稼,这种举措是当时最为普遍的方法。将壕沟中的蚂蚱捕捉后装进大口袋,用推土车运到村庄南北街北边的枯井,一袋袋蚂蚱被扔进枯井,防止蚂蚱再祸害庄稼。(3)官府救助。发生蝗灾后,村民自发救灾,村公所为了鼓励大家捕捉蝗虫,免费发放灾粮,对受灾严重的农户赈济高粱。赈济的粮食较少,不够一家人的口粮。(4)“钱粮减免”。若发生严重蝗灾,官府本年度的钱粮也会减免。

5.“好主”(地主)减免租金。若发生大面积蝗灾,佃户颗粒(特指棒子、高粱、谷子)无收,好主也了解灾情,免去当年地租。若佃户用酱豆交租,好主也不会收,酱豆不是主粮。蝗灾年份,除了好主,贫困人家一天三顿吃酱豆。

6.是否拜神治灾。(1)村庄没有举行集体的祭神救灾活动,比如不会举行“打虫醮”等类似的活动。(2)天主教徒的祷告。据“奉教”的老人讲述,灾年,教徒们每天去教堂祷告时,抱着求神免灾的期望。

注释:

[1]据老人讲述,过去,真武庙有10亩左右的庙田。

[2]若上级公职人员下村,村长要给好主家“派饭”,即一户负责给一位公职人员管顿饭。村公所无力管饭。

[3]意为俯首。

[4]摘自史永来老人的口述。