作者:鹿 斌 沈荣华 责任编辑:刘佳宁 信息来源:《中国行政管理》 2021年第10期 发布时间:2023-03-18 浏览次数: 22817次

【摘 要】 中国农村村委会在基层政策执行中的行动策略,具有重要意义。现实中,村委会执行政策的形态多种多样,成效各异,由此引起学界普遍关注。大多学者运用自上而下视角或自下而上视角,动态地分析基层政策执行,侧重于基层政府对政策受众的单向作用。笔者以为,这种视角具有局限性,关键是忽视了政策受众对政策制定的反作用。通过考察苏南CT村执行“四好农村路”政策的全过程,从“情境—角色”的分析入手,发现村委会的逆向动员,在基层政府政策制定阶段具有重要意义。村委会推进了政社互动新格局,但是,也潜藏着风险。如何审视逆向动员,已经成为乡村治理的一个重大现实问题。

【关键词】 村委会;逆向动员;基层政策;乡村治理

一、问题提出

党的强农惠农富农政策是实施乡村振兴战略的根本保证,村委会在其中扮演了重要的角色。有学者以为,村委会是群众自治性组织,其理由是法律规定的;也有学者认为,村委会是“准政府组织”,[1]其理由是客观上担负乡村自治使命是零星的,承载延伸行政权功能是核心的。村委会的角色定位,在法理定性与事实定样层面竟难以统一,这就引起学界的普遍关注。其实,关于村委会的角色,不同学者的不同结论源于不同的视角。从事实定样而言,村委会扮演着双重角色,既是“保护型经纪人”,又是“赢利型经纪人”。前者是行政任务的“代理人”,后者是乡村“当家人”,[2]村委会构成了事实上的双重人格。问题在于,村委会角色的双重性,容易导致行为选择的矛盾,引发“双重身份困境”,[3]进而导致政策执行偏离。为了进一步准确解读基层政策的执行,更多学者开始走出结构功能主义的框架,摆脱静态有余动态不足的弊端,通过“事件-过程”的思维范式,[4]将村委会角色问题置于自上而下与自下而上的动态研究过程。自上而下视角是国家权威治理体制下的传统思维路线,它以既定的政策目标为逻辑起点,突出政府的地位和作用,侧重政策制定者(基层政府)对政策执行者(村委会和村干部)的权威价值,认为“自上而下的行政系统控制,对政策的推进至关重要”。[5]在这条路线下,村委会就是基层社会的“行政代理人角色”。[6]问题在于这条思维路线忽视了政策受众对政策执行的反作用,忽略了村委会自身的能动性。自下而上视角偏重政策受众的自主性,将政策执行置于非线性的视野。它区别于由上而下思维路线的主要标志是,突出村委会角色的双重性,凸显基层政策执行者一定程度上对政策执行的主动性,以及对政策结果产生实质性影响的自主性。[7]意思就是说,村委会面对的是基层政府的行政压力与乡土社会的自治压力,为了调适矛盾,村委会必然间隙性地采用非正式行动策略,或选择性执行[8]、或连带式执行[9]、或应付性执行[10]、或波动式执行[11]、或象征性执行[12]等变通方式,从而构成行动策略主义。行动策略主义的特点主要表现为灵活性、应时性、针对性,一定程度上有利于基层政策的落实。但是,同时也隐藏着对政策目标的冲击,甚至有可能威胁乡村治理的有序性,导致基层政策执行陷入合法性危机。

笔者实证考察了苏南CT村的“四好农村路”政策执行过程,在理论上自设“情境—角色”分析框架,试图避开自上而下与自下而上视角的双重不足,将村委会置于事件过程中来思考角色实景与功能定位,思考在基层政策执行中的逆向动员现象。这里的“角色”主要指基层政策执行的关键角色——村委会;1这里的“逆向动员”是指村委会在基层政策执行中,上下沟通、政民互动,以达到消解政策执行中消极因素的效果。通过这一分析框架,我们的结论是:村委会的逆向动员在基层政策执行中,通过主观能动性能够焕发新的行动魅力,但也隐藏一定风险。

二、理论框架

村委会的逆向动员,往往需要两个前提:一是政策空间,二是政策冲突。政策空间是指在政策规定中本身存在缺憾与不足;政策冲突是指政策执行中客观产生的矛盾。如果政策空间与政策冲突重合,有可能导致四种政策执行模式:第一,当政策空间大、政策冲突也大时,政策执行会选择变通性;第二,当政策空间大、政策冲突小时,政策执行会选择象征性;第三,当政策空间小、政策冲突也小时,政策执行会选择常规性;第四,当政策空间小、政策冲突大时,政策执行可能选择参与性,逆向动员便是弥补政策执行不足的最佳行动策略(见表1)。

表1 不同政策执行方式选择

政策空间与政策冲突的重合导致四种政策执行模式,构成了“情境—角色”分析框架。在这里,“情境”是指基层政策执行过程中相互交织的因素与关系,由行政压力和社会压力叠加而成。行政压力具有层层衔接、环环相扣的特点;社会压力来自于利益竞争与权利冲突,主要是指村民的意志表达的矛盾,包括理性与非理性的混杂与渗透,还包括个体与社会互动中的关系变异与重塑。有学者认为,“政策能否被有效执行与政策情境有着密切的关系”。[13]因此,在乡村治理中,“情景”的重要性不言而喻。在这里,“角色”主要指基层政策执行中的村委会。村委会不属于行政系统,却实际嵌入“压力型体制之中”。[14]在基层政策执行中,或政策空间偏小、或执行政策不当,都会直接影响村委会的态度定位、价值取向和行为模式。村委会既要执行行政任务,又必须代表村民意愿与倾向,因此,村委会必须不断调整自身的角度与出发点,村委会不能简单站在行政一边,无视社会上的民意动向,更不能站在民众的对立面,掩盖矛盾、推波助澜。村委会如果自身形象不佳,可能导致政策缺陷放大。如果村委会因对待个别村民发泄私愤现象而处理不当,会诱发其他村民抵触情绪,并导致政策冲突蔓延与放大。显然,村委会的角色十分重要。如何让政策制定者了解民众意愿的真实性,明白政策存在缺陷的客观性,进而促使政策制定者调整政策内容,修改政策规定,从而保证政策最终落地。实践证明,逆向动员可以解决上述难题。

何谓逆向动员?是指基层政策执行者在执行时,面对困境或瓶颈,为消除政策执行的阻力,达成预定目标,借助灵活的方式,如汇报工作、反映民意、积极走访等,通过由下而上的行动策略,实现压力、问题向上转移,从而迫使上级政府或有关部门了解政策执行现状、明白政策执行痛点、反思政策规定内容、修改政策规定条款,以达到对下级政策执行的理解与支持,并重新审视政策条款的行为模式。在逆向动员过程中,不仅仅呈现政社互动,还包括主动遵从的前置预备和议程再造的后续完善,既突显基层政府在政策执行过程中的正面权威,也彰显基层政策执行者的主观能动性。因此,逆向动员是基层政府与基层政策执行有效互动的一种博弈方略。2在乡村治理中,逆向动员具体表现为村委会“逆”政府意志与指令而动的一种主动参政行为,其形式是村委会将真实的民情、民意,巧妙地向乡镇政府汇报,将政策客观存在的不足向乡镇政府灵动转述,将符合实际的政策执行思路向乡镇政府如实建议;其特点是由外而内的推进、自下而上的主动;其价值是在重新审视政策内容的过程中,完善基层政策的本土性与具体性,促使基层政府的决策更符合村民实际,从而促使政策的完善与执行。逆向动员是基层政策执行中的一种自主行为,其意义十分重大。第一,准确表述了村委会双重人格所具备的双重价值:那就是作为基层行政使命的“代理人”,在力求基层政策执行畅行无阻、贯彻到底的同时,又作为代表村民意志的乡村当家人,力求基层政策无损民意,其执行始终不忘党的初衷;第二,创造性地表达了公共参与的主动性,其主旨不是导致政策设计初衷的退步,形成基层政府向民众“示弱”的倒挂局面,而是协助政策制定者精准了解基层政策执行策略和乡村有效治理的影响因素,[15]弥合政策制定与政策执行之间信息不对称造成的被动,既实现行政姿态的靓丽转身,又促使基层政府在修正政策缺失中进一步完善自身;第三,巧妙地表达了角色的主体性,村委会在与上级政府的交流中,以行为主动性推进公共参与的真诚,以信息真实性促使广大受众明了政策的初衷,从而激发村委会带领村民以主人翁姿态保证政策落地;第四,灵活地冲击了政府与社会之间传统的单向流动模式,活生生地展现了村委会在“赢利型经纪人”与“保护性经纪人”角色之间的合理性。“作为活动于国家与农民之间的一个特殊中介群体,村委和村干部并非仅仅是作为某一种制度安排和社会结构的影子消极地存在着,是可以在制度和结构所给定的框架内进行思考、选择和行动,并最终给制度和结构的运行造成影响,乃至改变制度结构的特征与性状的”,[16]村委会这种主动性与灵活性,对国家指导社会、引领社会以及社会影响政府、主宰政府的互动结构,具有深刻的意义。

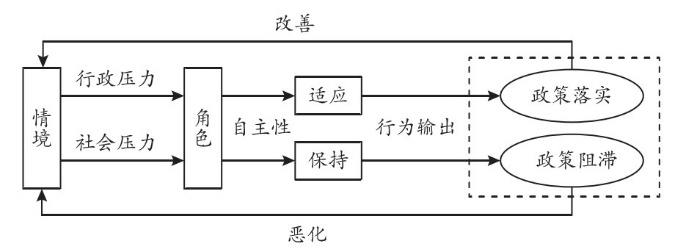

在“情境—角色”逻辑关系中,情境塑造角色并丰富角色,角色适应情景并改善情景。情景告示政策执行中的客观条件和秩序,在辨析可用资源与羁绊防范中,塑造角色定位与结构;角色在观察与适应情境变迁中,在遵循情境规律与规则过程中,调正执行政策的姿态与身段,推进政策执行的改善。总之,情境吸纳角色,角色影响情境,二者相互依存、辩证统一(见图1)。

图1 “情境—角色”分析框架

三、基层政策执行中的逆向动员:个案研究

CT村位于江苏省CS市东部,由多个自然村组成,总面积5.71平方公里,耕地面积3607亩,共有29个村民小组,总户数1707户,总人口5806人。自党的十八大以来,CT村相继荣获“江苏省生态村”、“江苏省文明村”、“CS市第三批新农村建设示范村”等荣誉称号。2018年以来,为深入贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要批示精神,具体表现在《CS市创建省级“四好农村路”示范市(县)的实施方案》(以下简称《“四好农村路”实施方案》)的执行中。本案例就是执行《“四好农村路”实施方案》的生动素描。到2019年上半年,CT村已经完成道路硬化、废旧道路改造、危桥改造等提档升级工程30余公里,基本达到“户户入路网”的目标。问题表现在CT村执行和落实《“四好农村路”实施方案》中的村庄道路建设和管理方面。

(一)顺向动员:基层政策执行常态化的行政优势

长期以来,乡镇政府与村委会之间没有行政关系,但实践上却处于上下支配关系,CT村村委会按照惯例,主要任务就是执行乡镇政府的行政指令,扮演“准行政角色”。村委会按照镇政府要求,必须在2019年10月底前实现《“四好农村路”实施方案》规定的全部工程目标。村委会一方面落实“一岗双责”,即村书记将村党政权力“一把抓”,具体到分管各大自然村的政策落实和监管,并在实践中扩大“一岗双责”,即将村党组织中其他两位委员的分管职责也转化到落实《方案》行动之中。但是,面对乡镇政府的下派任务,该村村委会与其他村委会一样,显得力量单薄。惯用的办法就是,一方面通过内部动员,“临时调整岗位职责,很多党支部成员就只能临时顶上”(村支书L书记访谈资料:LSJF20181020),也就是动用一切可用的力量全力以赴;另一方面“征用”自治功能,在CT村,具体表现为挖掘本地乡贤资源,组建村里有威望的老党员、退休村干部、村民小组长、妇女队长等带头的村“陈心人民调解工作室”(以下简称村陈心室),既承担化解村民矛盾、优化邻里关系的责任,还将调解功能转化为政策动员,直接参与政策执行,协助村干部宣传并劝解政策执行中发生的异议。该村陈心室戏称自己被村委会“征用”了。笔者在调研走访中,正赶上村陈心室值班人员陪同村干部下村去劝解,目睹了村陈心室调解功能被“空心”化的一幕。

(二)逆向动员:基层政策执行中的新形态

在《“四好农村路”实施方案》落实过程中,CT村委会发现镇政府出台的政策中存在漏洞,主要集中在乡间道路的规划问题与自留地占用的补偿问题。一般来说,原有的乡间道路基本都紧贴宅基地,如果要拓宽乡间道路,既有安全隐患问题,也涉及占用村民自留地的补偿问题。村委会知道,如果按照现有的政策规定,前者会直接影响村里老人、孩子的安全,后者必然引起村民对补偿标准规定的不满。但是,乡镇政府的政策已经形成文件下发,如果不执行,村委会必然会遭到乡镇政府的批评;如果硬着头皮执行,村委会又必然遭到村民反对。两难之间,村委会一般总会沿用传统的执行模式,即使难度再大,村委会总会借用人情、感情等柔性行动,通过“说老飞”(本地话“拉家常”的意思)、谈感情、“套近乎”来进行劝说。村民一般也会在村委会的真诚与耐心工作下,不怎么计较,或者大事化小、小事化了。但是,这一次,村委会的柔性行为收效甚微,村民的不满与抵触并没有因为村委会的耐心工作而得以缓解。怎么办?CT村村委会于是一改以往惯例,采用了逆向动员的行动策略。

CT村村委会逆向动员大致有四类行动方式:一是裹挟动员,即村委会借村民之势,直接向镇政府陈述意见,敦促政府了解并及时回应。2018年4月,CT村村委会相继收到第六和第十二村民小组关于道路规划、补偿及相应完善的两份意见信,CT村村委会意识到这两个村民小组的意见具有代表性,如果改为全村村民集体签名,那么,其动员分量完全可以倍增,于是,在村支书的支持下,CT村全体村民重写意见书,且每家派代表签字,再由村委会转交镇政府,这就大大增强了逆向动员的群众性与合理性;二是间接动员,即村委会借助他人之力,即借助相关社会力量,婉转向镇政府反映意见。CT村村委会J主任联系了本村的镇人大代表X,通过X在正轨场合,向有关领导反映CT村村委会执行政策的困难与本村村民的意见,这就大大增强了逆向动员的有效性与合法性;三是场景动员,即村委会借助某种场景之便,刻意邀请相关领导人或决策者到场,让他们从实景考察中发现问题,了解问题。CT村村委会先后以CS市镇“新农村建设示范村”建设者角色,多次正式或非正式邀请镇领导人来村考察。一位村干部深有体会地说:“给领导说一百遍,也不如让他实地看一次”(访谈资料:WSJF20181025);四是私下动员,即村委会借助个人关系向有关部门传递信息之便。村委会J主任是一家纺织厂厂主,所办企业在镇上小有名气,平时与镇有关领导常有管理方面的联系,村委会分管纪律的W书记曾是镇上某位领导的司机,关系比较密切。J主任和W书记都分别在村委会的授意下,多次在与镇领导私人交往中顺便反映情况,提出建议与要求。经过CT村村委会的精心动员,经过这些急中生智的信息传递与常态压力下的刻意主动,竟意想不到产生了逆向动员效果。该乡镇政府领导与有关部门意识到了《“四好农村路”实施方案》制定中的不完善,立即返身考察,再次介入行政力量。

(三)逆向动员促使镇政府返身修改政策条款

2018年6月下旬,镇政府派出综合办公室人员和镇规划建设办公室有关人员到CT村了解情况,重点形式是入户调查,耐心讲解了《“四好农村路”实施方案》的科学依据,解释了道路规划方案和经济补偿标准的法律依据。另外通过多次组织座谈会,重点听取村民的意见。座谈会由村委会协助,参加的有村民代表,也有众多村贤,还有村里的党员、退休村干部、村民小组长等。座谈会充分听取了到会者的意见,当众归纳出村民的三个基本诉求:一是“道路修建不能贴近宅基”,二是“占地补偿标准应按照CS市青苗补偿标志发放”,三是“被占土地中种植的农作物也应给予补偿”(会议记录20180711)。镇政府代表带回了村民的一致性意见,很快,镇政府对三个关键性问题做出了回应:一,道路修建与宅基之间留出1.5米宽的绿化带;二,将占地补偿标准由4000元/亩提升为6000元/亩(参照CS市青苗补助标准);三,对被占土地中种植的树木,每棵(株)再补助200元。《“四好农村路”实施方案》由于镇政府及时的政策修改就是源于村民的直接意见,因此,必然得到CT村村民的真心拥护,基层政策很快贯彻到位。

四、逆向动员的成因分析及风险预判

CT村村委会的逆向动员,将基层压力向上传递,使本来脱离实际的基层政府与村民直接握手,在真正了解基层民众意愿的基础上,直接回应村民的愿望与需求,毅然修正行政决定。于是,问题很快得以解决,并进而形成了一种新型的官民协商、政社互动的格局。村委会非常规的逆向动员,成功促成了政社互动新模式,值得关注与研究。其中,村委会与基层政府、村委会与村民关系的微妙变化,尤其值得重视与反思。

现代社会的复杂性和不确定性,无疑对基层政府制定公共政策的质量提出了更高的要求。为了保证基层政策制定的科学性与有效性,一些地方进入了“技治主义逻辑”,[17]就是在制定政策时,倾力求助专家,导入专业性知识。这些专家的决策渗入,往往表现为效率与精确的极致追求,这与政策的有效性、精准性导向不谋而合,与绩效导向更是高度一致,从而形成了专家主义的倾向。这种专家主义的追求对有效的社会治理大有裨益,由此,有人想当然地认为“科学被认为是不存在疑问、放之四海而皆准的。在任何地方、任何时候,都是可以被人理解的”。[18]但是,过渡依赖专业性,可能会消解民主参与和公共协商,从而将政策制定完全沦为“通过计算和模型推理来发现客观存在和揭示一般规律的过程”,[19]完全有可能使理论上本来“距离民众最近”的基层政府,逐步拉开了基层政府与民众的认知距离。在CT村执行《“四好农村路”实施方案》中,一开始,镇政府动员村民时,反复强调“这是镇规划办邀请相关专家制定的科学方案”(村委会J主任访谈资料:JZRF20181023)。实践证明,经过精细计算出来的政策规定,并不能形成政府与社会之间的共识,“公共政策制定缺少关键行为人之间的互动和承诺而沦为一种技术性事务的话,它必将是无效和充满缺陷的”。[20]另外,CT村的实例还告诉我们,在基层政策制定中,如果基层政府缺乏民主,民众缺乏参与,将导致貌似科学的政策,在执行时变得困难重重。

村委会作为乡村治理的行动主体,身处基层政府与民众的“夹缝”之中,种种纠结与两难,导致现实中的村委会陷于众多困境。第一,先天不足。我国“村民自治完全是政府自上而下推动的结果”,[21]作为群众性自治组织的村委会实际上是行政扶持下的非行政组织,长期依赖于行政资源与行政力量。当下,在“乡政村治”模式逐步推进之际,基层政府开始“撤退”,村民自治却尚未成熟,村委会要在填补“行政空档”中“超负荷”运行,一时难免手忙脚乱;第二,能力不足。农村税费改革之后,大大降低了村委会的行政负担,但同时也丧失了“能够凝聚和配置物质性资源、权威性资源乃至乡土性资源的权力”。[22]而“村财乡管”的实施,使村委会彻底丧失了原先就微薄的财政支配能力。当权力得以行使的基础条件——财政都掌握在他人手中之时,其行动能力可想而知,村委会往往因为财力问题而使自己寸步难行。第三,权威不足。传统的村委会权威来自于传统的思维习惯与行为方式,扎根于传统的“熟人社会”,然而,现在的农村,“熟人社会”日趋瓦解,昔日稳定的农村共同体逐渐蜕变成松散的组合与流动的群体,其旧有权威必然逐渐丧失。村委会如果继续采用旧的传统工作方式,必然是无效、无望,“许多农民已经不再将乡村干部放在眼里,干部越来越不像干部”,[23]村民的认知与感觉无疑是消解原乡村治理状态的根本原因。第四,资历不足。村委会成员大多来自本乡本土,一般年龄偏大、文化有限、学历不够,由于种种客观条件的限制,不仅升迁无望,连调动也都只是空谈。因此,他们的唯有出路就是安心本村工作,全力为本乡本土“谋发展”,“我的家就在这,我的孩子也在镇上上学,我从心里希望村庄更漂亮,实现‘美丽乡村’”(村委会J主任访谈资料:JZRF20181023)。总之,种种主客观条件的制约,使得现有的村委会实力不足、能力有限,而乡村治理使命却重任在肩,于是,尝试采用其他行动策略,就成为村委会的明智选择,逆向动员便应运而生。

中国农村目前正处于市场经济不断生长、发育的初级阶段,很多方面表现为粗犷、浅薄、易变,但是,粗犷之下却是原始冲动及其冲动逻辑。当农民有获利的机会,或者有利益损失的可能,乡村内部的利益冲突表现得淋漓尽致、毫不掩饰,“利益从来都是理解农民维权抗争活动的一个关键性因素”。[24]乡村治理需要公共政策的导入,在执行过程中,利益得失的点滴契机、个人原有格局的丝毫触动、实现愿望的毫厘之差,都会敏感地构成点燃村民利益冲突的“导火索”。“只要觉得他们自己的权利受到了损害,利益没有得到保障,或者说没有得到公平对待,就可能进行维权抗争”。[25]概括而言,村民以利抗争的行动逻辑呈现出以下三个特征:一是诉求各异,行动一致。村民的个人利益五花八门、层次不一,虽然诉求不同,却绝不是个体行动。村民深知,个人维权无济于事,唯有集中行动、整合力量,才能呈现博弈优势。于是,村民在集体行动中,一部分理性的村民会精确计算自己的利益,只求以最小的风险,获得最大的收益。大部分村民随大流,还有一部分村民虽然有自己的打算,但自知力量单薄,只能依附。因此,农村的集体行动,实质上是个体相加的松散组合。二是陋习渗透,人情叠加。村民维权抗争的勇气来自于党的民生关怀,借势于国家政策的精神导向。面对具体政策中的官僚主义缺失,村民们感知漏洞的敏锐性以及驾驭法律的薄弱性,导致他们维护利益的路径必然选择讲感情、讲人情、讲面子。尤其是村民与村委会之间,村民们娴熟地用利益的共同性说服村干部的行政倾向,用亲情的相关性影响村干部的行动思维,用账目的精确性制约村干部的义务指向,迫使村委会用柔性方式一边倒地袒护村民利益。三是只顾眼前,见好就收。村民维权的目的只是眼前这些算得清的利益补偿,不会冲击也不敢否定上级政府的决策。一旦利益诉求达到,马上就会停止维权,一切恢复社会秩序的平静。这诉求的简单性与直接性,给村委会的逆向动员提供了与政府讨价还价的筹码与底线,村委会深知村民的利益抗争行为的局限性,也深知镇政府维持稳定的大局责任性,这就给村委会找到了有效的行动策略选择,逆向动员就是一种借助行政力量来消解政策缺失导致村民不满的行动模式。

公共政策是一个政策信息输入、传递、互动与输出的过程,在这里,逆向动员是传统传送过程中的一个“额外”环节。公共政策的传递,绝非是单纯的信息资源转移,也是信息利用与再造过程。CT村村委会的逆向动员,使得整个原有的信息传送链条平添了一段可长可短的环节,具有随机性、主观性与非常规性特征,如果运用不慎或者夸大运用,有可能引发多重风险。

第一,村委会的自治功能风险。

村委会的自治功能风险来自于村委会逆向动员的出发点。从本案例看,逆向动员呈现出灵动性特点,成为在双重压力下,村委会在自身能力和资源十分有限的客观情况下,以灵活的行动策略,基本完成了上级政府的政策使命,又小心翼翼代表了村民的意愿,维护了基层政府与村民的关系。如果村委会逆向动员无效,一方面会加剧村民对村委会的不满,另一方面加重“政策执行阻滞”,[26]这样的结果,不仅村委会威信荡然无存,甚至还会激化村委会与村民的矛盾。另外,村委会作为乡村社会上情下达和下情上传的联结点,“在信息不对称的环境下具有绝对优势,容易形成信息垄断,进而很可能会出现利用信息设租、寻租,谋求利益最大化的情况”。[27]显然,逆向动员不是村民自治,甚至会侵蚀村民自治,因为逆向动员在上送民情的时候,靠的是村委会精心的委婉、刻意的周转、曲折的迂回甚至处心积虑的布局,其中充满了不确定性、非制度性,这不是一条顺畅表达村民意志的大道。

第二,基层政府的信誉风险。

基层政府的信誉风险主要源自于村委会逆向动员的落脚点。村委会通过灵活性,实现了社会对政府的反向推动,呈现出以小博大、以弱促强的特点。村委会借助信息不对称优势,将民众分散的不满与抗争,巧妙地凝聚成抗衡力,成功地裹挟与制约了基层政府,“基层乡村社会力量对国家政策设计的抵制以及国家对基层社会的妥协能够更改政策原来的目标和作用方式”。[28]村委会的逆向动员解决了基层政府政策执行中脱离实际的问题,但是,由于行政力量的两次投入,不仅增添了基层政府政策执行的成本,还客观上裸露了与原定政策目标的间隙性与可变性,其中经过村委会中介作用,间接的讨价还价协商与反反复复的信息传送,一定程度上暴露了基层政府决策的残缺性,也挑战了基层政府的秩序性,从而可能造成基层政府的信誉风险。

第三,农村治理的路径风险。

农村治理的路径风险主要源自于村委会逆向动员的着力点。当下,农村治理的重要力量是激发社会参与,这需要重塑政社关系。作为基层政策的受众,广大村民能不能进入公共事务的决策进程,能不能实现村民自治,一个主要标志是村民的主动性行为发挥的程度。CT村村委会把握着信息流向与信息流量,如果CT村村委会双向传递的态度是真诚的,信息是真实的,那么就是用“真诚” “真实”,来赢得基层政策的最终优化。但这毕竟是假设,从一般的逻辑来看,村委会在大多数情况下是“经济人”身份,如果村委会从利己出发,加工改造了部分信息,用信息的异化来实现自身利益最大化,或夸大、弱化,或增加、删减,或美化、歪曲,其结果必然会导致基层公共政策公平正义的缺失。更何况村委会非制度化逆向动员行为的有效性事实,有可能会进一步激发其灵活应变的其他冲动,有可能进一步提升其突破现行制度约束的积极性;再加上村民在逆向动员中顺理成章地获得了自己意想中的利益,也可能会促使其在惊喜中更注重抗争的依赖性。由此不难推测,逆向动员有可能带来基层治理路径中的制度风险,甚至导致“无序”乡村社会的出现。

第四,农村治理中主体性茫然。

农村治理中主体性茫然主要源自于村委会逆向动员的行为方式。逆向动员的实质是村委会灵活地借村民的意志,成功裹挟基层政府两次介入,以实现村民的利益,落实基层政策,其中的关键是村民的意志被村委会灵活运用了。村民的意志需要村委会灵活运用才能发挥作用,如此延续、蔓延,会不会影响村民的主体性地位及其主体性意识的提升,会不会影响乡村自治的发育与发展,这是一个深层的问题。众所周知,由于基础性条件先天不足,我国农村的村民主体性意识长期薄弱,村民自治组织建设至今滞后,农村公共空间和私人空间之间的力量格局仍然不平衡。然而,CT村村委会通过逆向动员,自身的组织力、协调力、动员力得到了空前的张扬,村民却似乎是派生的、附带的。其中,没有信访、没有监督听证会、没有公众评议会,村民的公共参与几乎无影无踪,更谈不上借助法律支撑,实现村民公共参与的制度完善。尤其值得一提的是,在逆向动员中,村委会始终是围绕基层政府的中心地位,村委会的足智多谋只不过是迎来了镇政府的第二次介入,迎来了镇政府的自我解释与自我修改,而不是修缮基层政府与村民互动的治理结构,更不是在提高村民自治意识、自治能力的基础上,传送基层政府放松一部分权力、管好社会介入的秩序、加大政府服务效能的“放管服”改革诚意。村委会逆向动员的灵动策略,由于其一开始就脱离了村民在新农村治理中的主体性地位,有可能滑向行动策略主义泥潭。

五、结论

党的十九大提出的乡村振兴战略,直接关系到基层政府“放管服”改革,也关系到村民主体性意识的提高。村委会需要在体制改革与村民自治的时势推动下,调整自己的行为方略。在公共参与中,鼓励村民的积极性与主观能动性,在制度建设中,打破传统关系格局,营造有目标、有规则、有边界、有约束的自治秩序。在治理中,维护基层党组织的领导,整合村委会的功能,推进基层治理的制度性建设。

苏南CT村村委会在执行“四好农村路”政策过程中的逆向动员,角色鲜亮、行为出彩,其明显的作用与潜藏的风险同时并存。如何援用逆向动员行动策略,自然成为完善乡村治理的一个现实问题。这需要梳理几对关系,第一,基层政策制定者和广大政策受众之间的非制度化信息传递,不能与政民互动的结构创新混淆起来;第二,村民的非制度化意见表达,不能与完善民主参与的路径混淆起来;第三,行政资源的非制度化借用,不能与基层政府跟村民良性互动的制度化建设混淆起来。在农村,村委会只是农村自治主体的委托者,真正的农村社会治理主体是广大村民,村民才是农村自治创新的主体。广大村民也应该在新农村建设中,提高公共参与意识,焕发公共参与热情,锻造公共参与能力,真正展示公共管理的农村主人翁姿态,展现投身乡村振兴战略建设中去的热情,成为村治理的核心主体。

参考文献

[1] 康晓光,韩恒.分类控制:当前中国大陆国家与社会关系研究[J].开放时代,2008(2).

[2] 徐勇.中国农村村民自治[M].武汉:华中师范大学出版社,1997.50.

[3] 韩万渠.基层官员的身份困境与乡村治理中的政策执行变异[J].中国行政管理,2016(9).

[4] 孙立平.“过程-事件分析”与对当代中国农村社会生活的洞察,王汉生、杨善华.农村基层政权运行与村民自治[M].中国社会科学出版社,2001.9.

[5] 徐林,宋程成,王诗宗.农村基层治理中的多重社会网络[J].中国社会科学,2017(1).

[6] 周庆智.基层社会自治与社会治理现代转型[J].政治学研究,2016(4).

[7] Hjern,B.Implementation research:The link gone missing.Journal of

Public Policy,1982,2(3).

[8] Kevin J.O’Brien,Lianjiang Li.Selective Policy Implementation in Rural

China.Comparative Politics,1999,31(2).

[9] 陈锋.连带式制衡:基层组织权力的运作机制[J].社会,2012(1).

[10] 刘建平,陈文琼.“最后一公里”困境与农民动员:对资源下乡背景下基层治理困境的分析[J].中国行政管理,2016(2).

[11] 陈家建,张琼文.政策执行波动与基层治理问题[J].社会学研究,2015(3).

[12] 李瑞昌.中国公共政策实施中的“政策空传”现象研究[J].公共行政评论,2012(3).

[13] Nino Javakhishvili,Gvantsa Jibladze.Analysis of Anti-Domestic Violence Policy Implementation in Georgia

Using Contextual Interaction Theory.Journal of Social Policy,2017,27(7).

[14] 荣敬本.从压力型体制向民主合作体制的转变[M].北京:中央编译出版社,1998.28.

[15] B.J.Biddle.Recent Developments in Role Theory.Annual Review of Sociology.1986,12(1).

[16] 吴毅.新规则是如何演绎的[J].中国社会科学季刊(香港),1999(冬季卷).

[17] 肖滨,费久浩.政策过程中的技治主义:整体性危机及其发生机制[J].中国行政管理,2017(3).

[18] [美]希拉·贾萨诺夫.自然的设计:欧美的科学与民主[M].尚智丛,李斌等译,上海:上海交通大学出版社,2011.380.

[19] 向玉琼.论公共政策的“公共性”[J].浙江社会科学,2016(2).

[20] Nino Javakhishvili,Gvantsa Jibladze.Analysis of Anti-Domestic Violence Policy Implementation in Georgia

Using Contextual Interaction Theory.Journal of Social Policy,2017,27(7).

[21] 俞可平,徐秀丽.中国农村治理的历史与现状[J].经济社会体制比较,2004(2).

[22] 杨华,王会.重塑农村基层组织的治理责任[J].南京农业大学学报,2011(2).

[23] 贺雪峰,刘岳.基层治理中的“不出事逻辑”[J].学海,2010(6).

[24] 于建嵘.抗争性政治:中国政治社会学基本问题[M].北京:人民出版社,2010.119.

[25] 杨华,王会.“政府兜底”:农村社会冲突管理中的政策工具选择[J].国家行政学院学报,2015(4).

[26] 丁煌.我国现阶段政策执行阻滞及其防治对策的制度分析[J].政治学研究,2002(1).

[27] 毛劲歌,周莹.信息失真对公共政策执行的影响及其对策分析[J].中国行政管理,2011(6).

[28] 田雄,郑家昊.被裹挟的国家:基层治理的行动逻辑与乡村自主[J].公共管理学报,2016(2).

注 释

1本文将村委会视为基层政策执行的关键性角色,原因一是村委会与村党支部本是互动协同的主体,可以合而论一;原因二是村党支部并不直接承担政策执行责任;原因三是村党支部在基层政策执行中主要承担引领、指导、监督的角色,本文中在特定场景中也有涉及。

2博弈策略与逆向动员是角色、导向不同的两个概念。博弈是上下两者之间的双向推动,而逆向动员是由下而上的单向推动。