作者:张国磊 张新文 责任编辑:荣宇豪 信息来源:《华中农业大学学报(社会科学版)》2020年第2期 发布时间:2023-03-12 浏览次数: 24417次

【摘 要】在科层制体系中,自上而下的行政考核在增强任务压力的同时,也催生出基层多样化的减负回应方式。基于"压力-回应"的分析框架对农村基层治理考察发现:以精细化管理为特征的行政考核不仅加剧了自上而下的政策执行压力,也塑造出上级部门常态化考核与基层淘汰式回应、上级领导不定期督查与基层拼凑式应对、上级政府签订责任状与基层选择性消解的治理样态。以靶向式的底层回应过程,在降低被督查和问责风险的同时,也显现出从"条块分割"走向"合作互动"的跨部门共谋,从"刚性约束"走向"弹性结合"的策略性变通,从"痕迹管理"走向"分类治理"的责任转移现象。因此,各级地方政府应因地制宜加强政策供给的有效性,使政策执行的刚性约束与考核目标的弹性机制相结合,在拓宽基层自治空间的基础上,提升各基层干部的执行能力,使中央减负政令真正落地。

【关键词】行政考核;任务压力;农村基层治理;减负;压力-回应

2019年中办发布《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》要求:“解决党性不纯、政绩观错位的问题;文山会海反弹回潮的问题;督查检查考核过多过频、过度留痕的问题与干部不敢担当作为的问题与困扰基层的形式主义问题”,旨在规范地方各类督查考核行为、扭转错误政绩观与形式主义作风,使基层更加重视政策执行的实效层面,而非任务完成数量的粗放层面。但也衍生出一个问题:中央要求减负,但地方要发展,基层该如何执行该政令?换言之,在农村基层治理的场域中,自上而下的行政考核在加大任务压力的同时,也催生出底层多样化的回应策略,中央的减负政令能否达到预期?

农村基层治理是一个通过政策分解将任务压力进行传导的过程,即为完成中央政府下达的各项任务(生成压力),地方政府通常需要在现有任务的基础上拔高指标,并层层加码“摊派”给基层政府(转移压力),囿于资源匮乏,基层政府通常需要进行策略性“变通”来化解被问责的风险(消解压力)。有学者认为上级在不同情况下给下级政府施加的压力具有差异性,基层政府常常处在不断变化的压力下执行各项政策[1]。一方面,由于中央宏观政策的指向具有模糊性,地方政府在细化任务时不断增加执行压力[2]。而作为压力型体制[3]下的末梢,基层政府所面临的巨大任务压力将会使“村民自治”等政策运作大打折扣[4]。尤其在受到纵向与横向的双重压力下[5],各部门将责任“甩锅”给下级,虽能减少自身的任务压力,但却导致政策执行陷入“中梗阻”[6]困境。另一方面,当目标设置和激励强度与基层政府的现实条件和实际能力不相匹配时[7],将会诱导基层政府通过“上有政策,下有对策”的“共谋”[8]与“上下分治”的“摆平”[9]策略来应对上级各种考核,或是通过“正式权力的非正式运作”[10]的“变通”[11]方式来消解政策执行压力。有学者认为压力型体制下的农村基层治理不仅塑造了地方政府逐级“转嫁”压力的做法[12],也使得各执行者充满自利性倾向,即为完成上级不断“摊派”的高指标任务,降低被问责的风险,基层干部会根据自身的利益诉求,“选择性执行”上级的考核任务[13]。

综上所述,现有农村基层治理研究侧重于中央政策在地方实践的过程中如何生成压力、地方政府如何传导压力与基层政府如何消解压力,但对农村基层治理场域中不同行动者在面临上级不断增大的行政考核压力时,所采取回应策略关注不足。尤其是在中央提出为农村基层减负的背景下,自上而下的行政考核压力所催生出的自下而上的底层回应方式能否消解中央减负政令的刚性约束力,以及背后的逻辑尚未得到有效揭示。有鉴于此,本文在党中央提出为基层减负的现实背景下,通过构建“压力-回应”的分析框架来诠释地方政府如何通过行政考核来塑造农村基层治理的政策执行压力,以及基层政府在有限的权力与资源条件下通过何种策略来回应多重任务压力,以此达到减负的效果。

一、分析框架

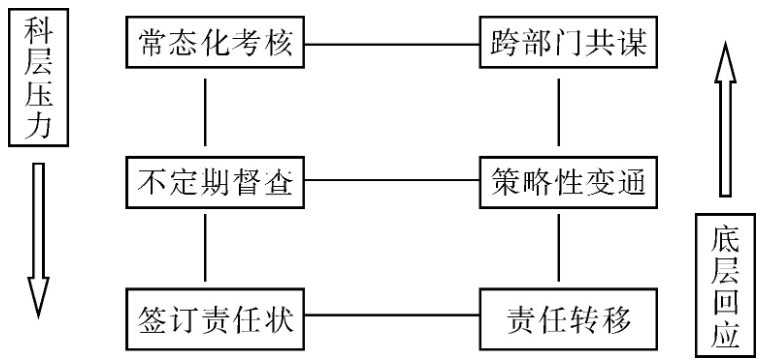

图1“压力-回应”分析框架

处在科层制底端的基层政府不仅要承接上级部门不断“摊派”的常规化考核任务,也要应对上级领导不定期督查时的各类检查,更要完成责任状中“维稳”与“信访”等突发工作。在多重任务压力之下,基层政府通过何种方式进行回应则是本文关注的重点。为此,本文在构建“压力-回应”的分析框架(图1所示)的基础上,采取“归纳-演绎-解释”的理路对各行动者在政策执行过程如何塑造压力、转移压力与消解压力进行多维度诠释,以此回应中央减负政令在底层实践的过程中能否得到基层充分回应。在此分析框架中,科层压力指的是农村基层治理政策在科层制体系中自上而下逐级落实所产生的执行压力,主要表现在上级部门对任务进行常规化考核、不定期督查与签订责任状所塑造的多重压力。底层回应指的是处在不同层级的行动者在面临外部执行压力不断增大的情况下通过跨部门共谋、策略性变通与责任转移的方式消解被督查或被问责的风险。

1.以精细化管理强化政策执行的科层压力

精细化管理旨在通过“纵向到底、横向到边”的责任分配方式,将考核指标进行多重细化,由此增加各行动者的任务压力。在“管理官僚”和“相对人”的“双重压力”影响下[14],处在科层制底端的基层政府既要按照政策文本的要求履行分内职责,也要将上级不断“摊派”的任务分解给不同基层干部,并以“一票否决”的考核机制来督促各行动者履职到位。首先,常态化考核是上级基于目标责任制对下级执行行为的规范与调适,即上级对下级动态工作进行常规检查,以及对其工作绩效进行总体性评价,以确保政策上下衔接与顺利落地。在此过程中,科层压力会随着管理精细化程度与任务指标化程度而不断增大,因为在科层权威[15]之下,上级政府所具有监督检查权能够驱动下级“向上看”完成各类高指标任务。由精细化管理而生成的考核指标不断增多,基层干部所要承受的工作压力往往超越任务本身所赋予的,因而他们时常处在“被动式执行”的样态下。其次,不定期督查是上级领导以动态调研的方式掌控基层政策执行过程。在科层压力之下,基层干部既要完成上级部门下达的分内常规性工作,也要执行上级领导在不定期调研时所作出的额外指示性任务,因而负担不断加重。由于上级领导的不定期督查在时间、方式与手段等方面充满诸多不确定性,基层干部面临被问责的风险和压力不断增大,因而他们时常需要通过自我加压的方式来确保任务的完成质量。最后,签订责任状是确保责任到人与落实政策的策略手段。地方政府通过签订责任状的方式逐级下压责任,由此形成的责任倒逼机制能够推动政策执行压力向下传导,督促各基层干部在有限的资源禀赋条件下超额完成任务,以减少被上级“点名”的风险。虽然通过签订责任状能够驱动各部门将农村基层治理工作提升至“政治任务”高度,但在行政权威与资源禀赋的双重匮乏下,精细化管理所塑造的政策执行压力与逐级增大的科层压力将会催生出各基层干部的“异化”行为,即通过选择性执行来消解不同任务之间的压力,以致许多农村基层治理政策执行难以达到预期。

2.以靶向式的底层回应来消解被督查和问责的风险

在农村基层治理的场域中,自上而下的工作“摊派”与行政考核,意味着任务压力与被问责的风险逐级转移。在国家不断加强农村基层治理的背景下,基层政府所要承担的责任和压力逐渐增大,但在权威与资源不足的情况下,他们通常需要跨部门共谋、策略性变通与责任转移的靶向回应方式来消解因政策落实不到位而被上级督查和问责的风险。首先,各部门通过跨部门共谋应对上级常规化考核压力。虽然因利益分化可能会使各部门处在互不干涉的平行治村状态,但在应对上级考核时,他们却能在短时间内借助非正式沟通渠道形成利益同盟,并通过跨部门合作的方式与上级“讨价还价”,以减少本部门所需承担的任务压力。其次,各行动者通过策略性变通来消解领导不定期督查的外部压力。党中央通过科层制的运作体系将政令传递至基层,地方政府采取逐级行政考核的方式进行全过程管理,但在各行动者的策略性变通与选择性处置下,许多农村基层治理政策执行难以达到预期。特别是在村庄资源禀赋不足、自身权威不强与宗族势力阻碍等因素的制约下,基层干部进行农村基层治理的难度与压力不断加大,通常需要采取策略性变通予以化解。最后,各级政府通过责任转移来降低被问责的风险。作为农村基层治理政策的推动者,地方政府肩负着政策配套与资源配置的双重责任,但由于资源具有稀缺性,他们难以将有限的体制内资源均衡性分配至所有村级事务管理上,而是围绕特定时期内的中心工作,不断向下逐级摊派任务与转移责任,以降低自身被问责的风险。这种过度依赖责任下压的工作方式,不仅会导致农村基层治理陷入“主体性缺失”的风险,也使得逐级责任“甩锅”的行为不断加剧,在加重下级部门工作负担的同时,也导致上下级之间的“结构性矛盾”难以消解。

总体而言,自上而下的任务分解伴随着执行压力的逐级下移,由此刺激出不同行动者的差异化回应取向。一方面,基于自利性偏好,地方政府难免会“选择性执行”上级指令,而将一些难以完成的工作不断“转嫁”给下级部门,使得基层干部的执行压力不断增大。另一方面,由于政策执行的刚性约束力与激励机制难以匹配,各行动者往往处在“被动式执行”的样态,以致一些农村基层治理政策落地严重滞后。在上级常态化考核、不定期督查与签订责任状的督促下,各行动者所承受的任务压力超越以往,使得通过跨部门共谋、策略性变通与责任转移来消解多维度考核压力则成为可能。因此,“压力-回应”的分析框架既能有效地诠释在行政考核压力下基层政策执行过程中的“异化”现象,也能更好地回应中央减负政令在科层制运作体系中能否得以真正落地。

二、行政考核下的农村基层治理样态

在科层制体系中,政策执行不仅需要组织高层的“权威推动”,也需要依托行政考核加以督促。在行政考核的压力下,基层政府所具有的自主治理空间较小,毕竟上级政府也不允许各基层干部拥有过大的自由裁量权,因而在一些“硬指标”任务的落实上更加注重行政考核的指标化设计,或是通过“一票否决”的考核机制将任务压力逐级叠加至各基层干部身上,由此催生出底层多样化的回应方式。

1.上级部门常态化考核与基层淘汰式回应

以结果为导向的政策执行绩效需要通过常态化的行政考核来确定,由自上而下的任务量化而形成的指标治理体系加剧了基层部门的对体制内资源的恶性竞争。上级政府通过制定指标、逐级分解指标的方式考核各部门的政策执行情况,以确保政策目标得以实现。在权威与资源双重匮乏的情况下,基层干部所拥有的政治资源、经济资源与组织资源有限,非但难以完成上级“摊派”的常规性“硬指标”任务,就连社会治理的“软指标”任务也难以顾及。事实上,这种治理指标化的运作体系,不仅严重破坏了基层自治组织的独立性和自主性,也导致村民自治难以抵御基层政府干预,基层社会的自主发展仍受制于发展型政府的考核指标。虽然这种指标化的治理方式忽略了地方政府作为农村基层治理的责任主体,以及在行政考核中的“裁判员”角色,但由此塑造的政策执行压力却能迫使各部门将农村基层治理的指标演变为与各基层干部政治晋升相关的考核指标,形成单位与个人“责任连坐”,使得两者极为重视该项工作。凡是与考核指标相关的任务就竭尽全力完成,而与考核无关的工作则选择性忽略,由此形成了基层淘汰式回应方式加剧了农村基层治理政策执行的“内卷化”困境。

2.上级领导不定期督查与基层拼凑式应对

上级领导不定期督查显现出农村基层治理的运动化特征,意味着正式制度的非常规化运作,如通过不定点、不打招呼下基层暗访等方式获取政策执行情况。这些非常态化的行政方式所蕴含的执行压力虽然能驱动基层干部履职到位,但也因此加剧其工作负担,催生出更多的“异化”行为。如为回应上级督查,而将有限的体制内资源集中供给到某一项目中,也就是通过打造“亮点”(政绩工程)来扩大上级政府在考核过程中的“可视范围”,以致其他工作滞后化。打造“亮点”意味着新的政绩,因而在“树典型”过程中所得到的“特殊关照”远大于其他工作。然而,一些村庄发展较为滞后,亟需大量的财政资金才能改善基础设施,但由于村庄内生资源不足与政府外部帮扶资源有限,基层干部的治村压力不断增大,加上地方财政专项资金到位较为滞后,以致村庄治理难以达到预期。正因为如此,地方政府热衷于拼凑式回应来打造短、平、快的“亮点”,在获取更高层级领导关注的同时,也能减少自身被督查或被问责的压力,毕竟以结果导向的考核体系更加关注农村基层治理的最终绩效,而对于具体实施过程则显得并不是那么重要。

3.上级政府签订责任状与基层选择性消解

以签订责任状的方式推动农村基层治理工作是地方政府习惯运用的做法。在农村基层治理场域中,地方政府依照项目制的运作逻辑,与各层级部门签订责任状,以此将责任明晰化。然而,在实际过程中,地方政府过于关注项目下乡的数量,而忽视基层干部的承接能力,加上激励制度供给的滞后性,进一步弱化了他们的积极性。村庄发展的滞后性与资源禀赋不足同样增加基层干部的工作难度和任务完成压力,尤其在偏远的山区,基础设施较为薄弱,即使基层干部按照责任状要求积极拉项目,但在利益最大化原则下这些项目也难以真正落地。与此同时,自上而下的项目制运作也给基层政府带来一定压力,毕竟地方政府的发展取向与村庄社会的实际诉求往往存在一定偏差,由此导致项目下乡的政治功能与经济功能难以发挥。为在既定时间节点完成责任状中的工作,基层干部往往通过选择性执行来消解压力,即只关注项目对自身有利的方面而选择性落实。换言之,凡是与“责任状”相关的“争资跑项”工作,基层干部就竭尽全力去完成,而与之无关就选择性排斥。因而农村基层治理呈现出一种悖论:虽然基层政府及其干部按照责任状的既定目标将各项工作落实到位,但却陷入签订责任状与选择性消解的困境之中,基层社会问题仍难从根源上化解。

总体而言,在精细化管理体制下,农村基层治理的各项任务指标被层层分解至各部门和基层干部身上,地方政府的治理目标逐渐从“为民谋求福祉”演变为“政绩至上主义”。在此理念驱使下,各部门为完成上级下达的政治任务,就会突破部门预算软约束,向基层干部提供预算外的专项资助。基层干部为提升个人政绩,就竭尽全力提前完成或超额完成上级下达的高指标任务。在此过程中,不仅加剧基层政府的财政负担,也使得基层干部的工作压力不断加大,由此塑造出基层淘汰式回应、拼凑事应对与选择性消解的农村基层治理样态,不仅导致政策目标难以实现,也使得基层干部难以顾及本单位的业务。为完成上级部门“摊派”的额外工作,他们不得不“做作业”,即通过“造数字、造材料”予以回应。因而当前基层社会治理呈现出指标考核严重失真、部门财政供给不足与政府动员日益失灵等困境。

三、任务压力下的农村基层治理减负策略

农村基层治理是国家治理体系中的重要组成部分,不仅需要在制度层面完善各项政策,也需要在执行层面将各项制度安排落实到位。中央提出减负的总体性指导意见,但在地方局部的政策执行过程中难以衔接,以致基层政府面临两难的困境。尤其在纵向的考核压力与横向的部门评比压力之下,基层减负任重而道远。在面临行政考核与任务压力不断增大的情况下,基层政府及其干部的回应取向显现出跨部门共谋、策略性变通与责任转移的特征,不仅加剧政策执行偏离目标,也使得农村基层治理难以达到预期。因而需要各级地方政府加强政策供给的有效性,将政策的刚性约束与考核部门的弹性要求相结合,在拓宽基层自治空间的同时,进一步提升基层干部的执行能力,进而推动中央基层减负政令走向底层实践。

1.跨部门共谋:从“条块分割”走向“合作互动”

在国家加强农村基层治理的现实背景下,地方政府通过政策配套与任务分解的方式督促各基层干部履行职责。但在科层制的运作体系中,随着管理事务的幅度变宽与管理链条的延伸,中央减负政令很可能在“条条”与“块块”的“双重从属结构”运作中出现“异化”的现象。“条条”指的是纵向层级业务对口的职能部门,“块块”指的是横向多部门形成的各层级政府。一方面,中央减负政令的权威性能够推动各级地方政府贯彻执行,但在庞大的科层制矩阵结构中,由于纵向“条条”部门与横向的“块块”部门之间的利益冲突,很可能会出现“条条”部门催“块块”部门执行的现象。“块块”部门通常需要执行本级政府的指令,当上级部门指令与本级政府政策发生冲突时,各“条块”部门难以执行。另一方面,在政策执行过程中,需要各行动者“有所作为”才能确保政策供给的有效性,但在部门资源禀赋不足与行政权威缺乏的情况下,他们的行动逻辑倾向于通过选择性执行的跨部门“合作共谋”方式来降低被问责的风险,由此导致政策供给的有效性大打折扣。因此,在中央减负政令传递中,各级地方政府应正确解读政策,按照制度文本的具体要求督促各部门落实好减负政策。在结合本地实际进行配套政策的基础上,切实将文山会海、痕迹管理等形式主义之风遏制住。

2.策略性变通:从“刚性约束”走向“弹性结合”

中央减负政令具有一定权威性和刚性约束力,地方在执行的过程中很可能只注重政策落地的刚性约束层面,而忽视指导性意见的灵活层面,即按照传统政策执行方式,通过生搬硬照,将中央减负政令“甩手”给基层政府自主执行,或是采取目标责任制对基层政府的减负政令执行效果进行绩效考核,非但难以起到中央为基层减负的应有作用,反而增加基层政府的工作压力。一方面,作为农村基层治理的主导者,地方政府的“有所作为”不仅决定着中央减负政令能否落到实处,也决定着基层干部的执行压力能否得到减缓。然而,一些地方政府为出色完成中央减负政令而在此基础上增加考核内容,使得基层政府负担更重,压力更大。另一方面,在科层制体系中,依赖于一套稳定的规章制度,各基层干部能够按照非人格化的要求履行职责,但多重的考核压力会加剧其角色冲突,他们既要完成上级部门指令,也要执行本级政府指示,当两个主体在减负取向上发生冲突时,基层干部就难以权衡,因而需要通过策略性变通予以化解。因此在中央减负政令落地过程中,地方政府应协调好政策的刚性约束与考核的弹性约束之间的关系,通过赋予基层干部在政策执行过程中一定的弹性空间,使其能够从繁杂的形式主义中抽离出来,更好的发挥农村基层治理的主体性作用。

3.责任转移:从“痕迹管理”走向“分类治理”

中央减负的取向在于以党的政治建设为统领,加强思想教育、整治文山会海、改变督查检查考核过多过频过度留痕等现象,通过完善问责制度和激励关怀机制减少基层干部的执行压力,但并不意味着基层干部可以“不作为”或“少作为”。长期以来,受城乡二元分治的制约,城乡发展不平衡,农村发展不充分的“结构性矛盾”仍在延续。在“痕迹管理”的考核方式下,基层干部所承担的任务压力逐渐增加,他们不得不通过“做作业”的方式将自身责任进行转移,以减少被上级督查的风险。尤其在“项目治国”的理念下,地方政府过于注重项目进村的数量,而忽视项目的后期管理,以致基层干部既要承担不同部门下移的项目落地任务,也要对项目的后期管理负责。然而,在领导干部任期有限的情况下,他们拉动的项目很可能陷入“人走政息”的搁浅困境,以致后期一些适合本地区发展的新项目难以落地,导致基层干部推动村庄经济发展的压力不断增大。中央提出为基层减负是把基层干部从非事务性的工作中解脱出来,去除文山会海和“痕迹管理”的怪圈,将本就不需要干的工作从基层干部肩上卸下来,旨在通过“分类治理”的方式将党中央与国家的重点工作,以及地方中心工作落实到位,以减少“痕迹管理”状态下各层级责任推诿的现象。

总体而言,在推动中央减负政令的过程中,各级领导干部不仅要带头形成求真务实的工作作风,切实为民办事实办好事,让各项农村基层治理工作落地有声,也要通过创新工作方法提升农村基层治理绩效。如借助“互联网 ”信息技术来提升为民办事效率,在打通科层制体系中信息壁垒的基础上,实现跨层级、跨部门与跨领域信息互通,使群众“最多跑一次”。同时,通过优化农村基层治理的考核制度来明确各主体的责任,以降低因责任转移而造成政策执行“形式化”与“悬浮化”现象,通过消除“痕迹管理”与拧干形式主义“水分”,让实干者得实惠,倒逼各基层干部自我提升业务素质与专业技能,采取“分类治理”的方式集中攻坚一批困扰群众生产生活的民生“痛点”,使党中央的减负政令得到贯彻落实。

四、结论与讨论

本文基于“压力-回应”的分析框架诠释了在传统的行政考核路径下,科层制体系中的任务压力如何形成,以及各行动者在农村基层治理的过程中具有何种取向。以精细化管理为导向的农村基层治理模式,虽然能够增进政府与群众之间的良性互动,但由此塑造的科层压力逐渐加剧,主要表现在上级部门常规化考核、上级领导不定期督查与上级政府签订责任状过程中带来的多重任务压力。在行政权威与资源禀赋双重匮乏的困境下,各行动者通过跨部门合作、策略性变通与责任转移的方式消解自上而下不断加大的任务压力。

首先,从制度层面来看。地方政府将农村基层治理任务层层加码“摊派”到基层政府及其干部身上,无形加重了两者的工作负担,致使中央减负政令难以摆脱执行“走样”的困境,不仅弱化了中央政令的刚性约束力,使得减负的政策供给难以发挥实质性效果。其次,从组织层面来看。在科层制中,纵向的压力传导与横向的压力消解构成了基层治理的各行动者低度弹性治理的工作样态,即地方政府通过运动式治理与基层拼凑式对接来消解上级政府的常规化考核压力,各部门通过合作共谋的方式应对上级政府不定期督查所带来的额外压力,各基层干部通过策略性变通的方式选择性执行上级政府政策,以减少被问责的压力。最后,从个人层面来看。基层干部既是国家行政权力的代理人,也是基层群众诉求回应的执行人,多重角色集一身使得他们所承担的农村基层治理压力超越以往。尤其在纵向府际关系不协调与横向部门利益分化的情境下,他们难以消解行政考核所带来的任务压力,通常需要进行策略性变通予以调适。

总体而言,中央提出基层减负的实质在于减少农村基层治理的形式主义作风,使各基层干部切实为民办实事好事,但随着管理幅度的扩大与管理链条的延伸,中央减负政令很可能在地方实践的过程中出现名实分离的现象,即名义是为基层减负,但实际上却加重基层干部的工作负担。换言之,地方政府表面上是坚决执行中央的减负政令,但实际上却频繁地采用不打招呼暗访、不定期调研与突击检查等方式加强对农村基层的全过程管理,这非但难以起到为基层减负的作用,反而增加各基层干部的工作压力,致使中央减负政令难以达到制度设计的预期。

参考文献

[1] 陈家建,张琼文.政策执行波动与基层治理问题[J].社会学研究,2015(3):23-45.

[2] 杨宏山.政策执行的路径—激励分析框架:以住房保障政策为例[J].政治学研究,2014(1):78-92.

[3] 荣敬本.从压力型体制向民主合作体制的转变:县乡两级政治体制改革的比较研究[M].北京:中央编译局出版社,2001:28.

[4] 耿国阶,王亚群.城乡关系视角下乡村治理演变的逻辑:1949-2019[J].中国农村观察,2019(6):19-31.

[5] 朱亚鹏,丁淑娟.政策属性与中国社会政策创新的扩散研究[J].社会学研究,2016(5):88-113.

[6] 钱再见,金太军.公共政策执行主体与公共政策执行“中梗阻”现象[J].中国行政管理,2002(2):56-57.

[7] 欧阳静.压力型体制与乡镇的策略主义逻辑[J].经济社会体制比较,2011(3):116-122.

[8] 周雪光.基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑[J].社会学研究,2008(6):1-21.

[9] 郁建兴,黄飚.地方政府在社会抗争事件中的“摆平”策略[J].政治学研究,2016(2):54-66.

[10]孙立平,郭于华.“软硬兼施”:正式权力非正式运作的过程分析——华北B镇收粮的个案研究[C]//清华社会学评论(特辑),厦门:鹭江出版社,2000:21-46.

[11] 刘骥,熊彩.解释政策变通:运动式治理中的条块关系[J].公共行政评论,2015(6):88-112.

[12] 杨雪冬.压力型体制:一个概念的简明史[J].社会科学,2012(11):4-12.

[13] KEVIN O B,LI L J.Selective policy implementation in rural China[J].Comparative politics,1999(2):167-186.

[14] 刘升.信息权力:理解基层政策执行扭曲的一个视角——以A市中街城管执法为例[J].华中农业大学学报(社会科学版),2018(2):145-153.

[15] 张国磊.科层权威、资源吸纳与基层社会治理——基于“联镇包村”第一书记的行动逻辑考察[J].中国行政管理,2019(11):131-137.