作者:夏 婧 刘 莉 责任编辑:蒋 韵 信息来源:《广州大学学报(社会科学版)》2021年第6期 发布时间:2022-01-01 浏览次数: 7228次

【摘要】自进入“低生育陷阱”后,实行鼓励生育措施的呼声在我国社会上和学术界都不时出现。2016年“全面二孩”政策开始实施,但效果并不理想。为进一步提高生育率,激发民众的生育意愿,2021年,我国出台了“三孩”政策及配套措施,旨在为民众创造生育福利。梳理东亚、北欧部分国家以及美国的社会背景及实施鼓励生育政策的情况,分析生育政策与社会文化、儿童养育、女性就业及性别平等三组关系,对我国实施“三孩”政策具有重要启示,即制定生育政策要兼顾国家引领性与地方灵活性、构建具有兼容性的生育激励政策群、提供可负担且有质量的儿童早期照料服务、加强对女性就业公平及反歧视保障等。

【关键词】生育福利;“三孩”政策;配套措施;国际比较

自20世纪90年代以来,我国总和生育率(The Total Fertility Rate,TFR)1开始持续下降,甚至有学者称我国进入了“低生育陷阱”。随着计划生育政策的贯彻以及经济的高速发展,越来越多家庭的生育观念从“多子多孙多福”“养儿防老”转向“提高人口质量”“男女平等”,家庭规模逐渐小型化。据2000年第五次、2010年第六次人口普查数据显示,我国TFR从2000年的1.22%下降到2010年的1.18%,其中城市远低于乡村地区,尤其是在经济发达的大城市,TFR更低。根据国际生育水平比较标准,我国TFR不到世界平均水平的一半,这将严重制约我国人口均衡发展以及经济发展动力。

为了缓解生育率下降、优化人口结构、提高人口质量,我国先后实施了“单独二孩”政策及“全面二孩”政策[1],“二孩”总和生育率有所上升以及城乡家庭生育“二孩”的差距在缩小[2]。然而,大量的实证研究结果显示,政策的长期效果并不理想。尽管我国已全面放开“二孩”生育,但是女性的生育意愿并未激发出来,生育缺口客观存在。彭姣等[3]运用收入水平与综合生育率指标构建生育水平与经济增长的模型,并提出在中国经济转型期间,由于生育成本高且现有的生育率低,如果没有支持生育的家庭政策,TFR则难以回到生育更替水平,而且会随着劳动力人口不断减少,进一步给经济发展带来消极影响。

“二孩”政策能在一定程度上有效地鼓励生育,然而人口结构失衡、劳动力供给不足等问题仍旧不容忽视,需要进一步调整生育政策,构建以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的人口生育政策体系及配套支持措施。中共中央、国务院颁布的《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》(以下简称“《决定》”)中提出实施“三孩”生育政策及配套支持措施,是对全国生育率下降趋势、生育决策影响因素、经济发展和社会进步需要等进行综合研判的基础上提出的人口政策,旨在改善人口结构、保持人力资源禀赋优势、缓减TFR下降趋势、促进人口长期均衡发展。国家政策是调节人口数量与结构的外在力量,然而生育行为还受到社会文化传统、家庭与性别观念及配套的社会福利政策等多方面因素的影响。因此,在《决定》即将开始配套措施建设之际,有必要对不同社会文化制度下的一些国家的生育政策及其实施效果进行研究,为提高TFR、家庭发展能力和人的全面发展提供参考意见。本文选择东亚文化、北欧福利制度和发达资本主义三种不同社会文化制度下的一些国家的生育政策进行研究,总结各自的生育政策及配套措施的特点,指出生育政策制定需要处理的关系,最后立足于中国国情提出推进“三孩”政策及构建配套措施的建议。

一、各国生育促进政策及配套措施构建

(一)东亚地区

东亚一般指中国、日本、韩国、朝鲜和蒙古五个国家。其中,日本和韩国与我国地理位置相近,具有文化社会结构的共通性,并且在短期内实现了经济的快速发展和社会转型,也在不同阶段面临着低出生率与老龄化问题。随着日本迅速进入现代化发展阶段,其生育率在20世纪70年代中期迈入了“更替水平”以下,而韩国也随后在20世纪80年代进入了低水平阶段。[4]持续超低的生育水平为日本、韩国带来了巨大隐患,包括社会保障体系入不敷出、个体家庭风险及国家财政金融风险剧增、年轻人口储备不足引发社会创新能力与经济活力下降等。因此,从20世纪90年代开始,日本和韩国的人口政策由控制生育向促进生育转变。为保障及促进生育,日本和韩国主要选择了制定生育支持政策以及营造社会性支持环境两种途径,其生育政策体现出以下三方面的特征。

1.注重生育促进政策的持续性并建立相应管理体制

从1994年到2018年,日本先后出台了30余项国家政策以应对低出生率带来的少子化和老龄化问题。1994年,日本政府发布《今后育儿支援政策的基本方向》,即“天使计划”,确定了未来10年促进生育的工作重点,随后又制定了《紧急保育对策等5年事业》规划。1999年,日本政府出台了《少子化对策推进基本方针》及《重点推进少子化对策的具体实施计划》(即“新天使计划”)。上述政策与2001年出台的《工作和育儿兼顾支援方针》等,共同构成日本应对低出生率第一阶段的政策群,其核心在于加强对民众的保育支持及推动工作方式的改革。2003年,日本政府出台《少子化社会对策基本法》(简称“基本法”),第一次从法律层面明确了应对低出生率的重要价值、基本理念与推进计划。基于“基本法”,日本政府出台了系列政策以提高家庭和地方育儿能力,并试图营造充满安全感和幸福感的社会育儿氛围。2005年,日本迎来了自1899年以来出生人口和出生率的新低。为应对此情况,日本政府于2006年出台了《关于新少子化对策》,着力支援全体育儿家庭,覆盖从怀孕、出生直至大学的各阶段育儿支持,帮助家庭尤其是妇女兼顾工作和生活。2009年至今,日本政府出台的应对低出生率的政策更加密集,政策举措更加具体且针对性更强,财政保障力度进一步加强并强调婚育过程无缝衔接。[5]日本政府先后通过国会立法、内阁会议决定、少子化对策会议及其他政府部门的专门会议等,构建了四级组织架构以保障各项政策出台与执行。

为了应对越来越严重的低出生率,1996年,韩国在内阁会议上宣布了人口政策审议委员会提出的新人口政策,正式将人口政策重点从人口数量控制转移到质量与福利提升上来。进入21世纪,韩国出生率更是跌破了1.3。因此,韩国2005年颁布了《低生育行动框架与人口政策》,同时规定韩国卫生福利部要在咨询相关中央行政机构后每五年制定出一个基本计划。2006年至今,韩国已经连续发布了三个基本计划,体现了三个阶段的发展趋势:第一阶段着力构建国家、社会和家庭共同负担的儿童保育责任体系;第二阶段力求实现良好的社会环境,保障工作与家庭间的平衡;第三阶段扩大社会对下一代的投资,为儿童和青少年创建安全的成长环境。

2.对家庭进行经济援助并不断提高资助力度

日本于1972年起开始施行儿童津贴制度,给低收入家庭3~6岁的儿童每月补贴4000~6000日元津贴。自2010年开始,儿童津贴制度取消了家庭收入限制并将补助对象年龄范围扩大,规定0~15岁青少年每月可领取1.3万日元津贴。2012年实行的儿童津贴制度不仅放宽了儿童年龄限制,还提高了津贴数额,对3岁以下、3~15岁的儿童、青少年分别给予每月1.5万日元、1万日元的差异补贴,同时补助孕妇30万日元的育儿补助金。国家财政层面,日本政府将生育支持的经费进行单项列支。2015年,《少子化社会对策大纲》规定,提供至少1兆日元的财政支持以确保“儿童、育儿支援新制度”有效实施;通过减免部分“赠与税”以促进老年人财产向年轻人转移,创建更有利于年轻人结婚和生育的社会环境;幼儿园、保育所等向多子家庭第三孩及以上儿童免费;住宅政策向多子家庭倾斜等。2017年《新一揽子经济计划》提出到2020年实现幼儿教育和高等教育无偿化,并以2兆日元的规模向育儿一代、儿童一代人投入财政资源,同时促进社会保障制度向全世代型转变。值得注意的是,为鼓励代际支持,日本政府还与企业合作推出“老人给孙子孙女交学费不用缴税”和“带孙子假”政策,由政府向照顾孙子和孙女的祖母或外祖母提供津贴。

韩国也从国家预算层面实现单独经费列支,2010年,韩国内阁会议通过了第二个五年计划,将预算开支的大部分用于应对低生育,同时扩大了支持人群范围,包括低收入人群、双收入家庭、婴儿潮群体和多元文化家庭。韩国的儿童津贴经费标准总体高于日本,所有0~5岁婴幼儿均可享有每月20万韩元的幼儿园保育费或家庭养育津贴,津贴中还专门设有针对低收入家庭的照料津贴以及隔代家庭补贴等。

3.提高保教质量与入托机会

1994年日本出台了《紧急保育对策等5年事业》,主要涉及扩大保育设施容量、完善低龄儿童(0~2岁)保育措施、延长保育时间、设立地方育儿支援中心等内容。“天使计划”和“新天使计划”的核心关注点也在于不断改善托幼设施并提升托幼质量,以达到“将等待入托儿童降为零的战役”的目的。日本还于2017年提出《安心育儿计划》,并计划在2019年末之前在全国范围内消除待机儿童(即未入托儿童),在2022年末之前准备32万人次的保育承载量,以对应女性就业率80%以上的保育需求。

韩国通过1991年出台《婴幼儿保育法案》,将0~3岁婴幼儿纳入学前教育体系之中,使0~3岁婴幼儿保育事业由单纯的“保育”发展为“保”“教”结合,并对保育机构设置、教师工资、保育费用承担等进行详细规定。同时,韩国还主要通过三个“基本计划”不断提高保育质量及保障范围:第一个“基本计划”的基本目标是为公共保育和提高保育服务质量奠定基础;第二个“基本计划”将保育费用支持和家庭养育津贴的政策对象扩大至所有年龄人群,重视对保育服务的质量管理以促进需求者对保育服务的参与和信任;第三个“基本计划”旨在提供优质保育服务并提升幼儿园公共性和可信赖度,提高父母的养育能力,扩大对保育和养育的社会责任,构建为婴幼儿幸福成长而共同努力的社会。[6]

此外,日韩促进生育政策还注重改革工作方式、创设良好社会环境以支持育儿。日本2001年出台的《工作和育儿兼顾支援方针》和2002年颁布的《少子化对策 1》等政策,都着眼于通过推动工作方式的改革和加强保育支援等措施协调工作和育儿的关系,并规定育龄妇女享有90天带薪产假和12个月育儿假、育龄妇女的丈夫享有5天陪产假且夫妻双方在育儿假期间可获得工资40%的补贴。韩国在1953年出台、2018年修订的《劳动基准法》中规定了就业妇女的权利以保障其生育权,如对产后女性加班制定规定、从保护性角度规定女性不得从事的职业以及可以带薪休产假等。

日本和韩国虽然在促进生育方面出台了大量政策及配套措施,但其效果仍不容乐观。究其原因,主要在于现有政策中提高生育率水平的家庭政策预算仍然太小且难以保障工作与家庭之间的平衡,社会并没有完全接受生育假期制度,尤其是为父亲提供生育假的制度执行不力。

(二)北欧福利国家

北欧国家的公共政策历来具有浓厚的福利色彩,是家庭政策的发源地。早在1924年,瑞典就颁布了《儿童福利法》,随后丹麦、挪威等国也颁布了支持家庭、保护儿童的相关政策,即使是在20世纪30年代欧洲处于经济危机的情况下,北欧各国也在努力提高儿童和家庭的地位。二战结束后,北欧经济进入快速发展时期,各个国家通过各种政策进行收入再分配,改善社会福利,建立起“从摇篮到坟墓”的社会保障制度,其中最为突出的是家庭政策领域。北欧国家相继推出了产假、生育津贴、早期照料服务等,再到配额亲职假、法定入学机会、提高托育机构质量等,建立了完善的家庭政策体系,以减轻儿童养育的家庭负担、促进社会性别平等。这些家庭政策在一定程度上对生育起到了激励作用。

由于北欧国家众多,且社会历史背景差异比较大,因此本文主要选择广覆盖、高福利的挪威、丹麦、芬兰、瑞典等国家的家庭政策进行研究。这些国家的TFR比较稳定,且女性就业率相对较高,儿童早期教育服务体系完善。这些国家鼓励生育的家庭政策主要体现在以下四个方面。

1.兼容多重社会功能的生育激励政策

北欧福利国家出台了众多的家庭支持政策,主要涉及四项内容:一是平衡家庭与工作;二是妇幼保健服务;三是包括育儿补贴在内的现金补贴及减免税收等福利;四是儿童照料和儿童发展的公共服务。[7]虽然这些政策制定的目的并不直接指向生育,但是从内容上来看均具有生育激励的作用。北欧福利国家的家庭支持政策效果体现出促进女性就业与提高生育率兼容的特点。自20世纪80年代以来,伴随儿童早期保育与教育服务的发展、产假的不断完善(父亲假的设置)以及不同形式家庭经济补贴的出台,女性就业率不断升高,也带来了过去40年生育率的提高,具体见表1。

表1 北欧四国及OECD(国际经合组织的简称)近40年的生育率

注:数据来源于OECD家庭数据库。

2.支持家庭共同养育的带薪育儿假期

育儿假制度是支持家庭生育与养育的重要政策工具。在福利国家中,育儿假主要有产假、陪产假、父母育儿假。各个国家育儿假期长度不同,但具有以下两项共同特征。

一是强化男女共同承担生育及抚养责任的性别平等理念,父母共享育儿假。例如芬兰,父亲的带薪陪产假和育儿假达9周;瑞典自1974年开始将“产假”改为“父母假”,规定父亲最少享受父母假中的90天,这部分假期不能由母亲享有,否则视为弃权,使得男性育儿假成为个人的、强制性的、不可转让的假期;挪威规定婴儿出生后,每个父母都有13周的时间——产假和陪产假配额,且除此之外父母还可以分享他们之间的父母育儿假。专门的父亲育儿假政策成为激励男性承担家庭责任、促进性别平等与家庭和谐的重要举措,比如丹麦规定男性在婴儿出生后可获得2周的带薪假期,父母分开最多可享受32周的带薪假期。

二是规定育儿假期间父母享有不同形式的育儿福利。挪威的父母津贴基于父母的收入,基本上涵盖了父母每年的全额收入,最高可达国民保险基本金额的六倍;与挪威相似,芬兰的父母津贴数额以父母的年收入为基准计算,年收益越高,则津贴数额越高,若父母没有工作收入,则将获得最低津贴数额,为每日28.94欧元。

3.全程的、无缝隙衔接的儿童照料服务

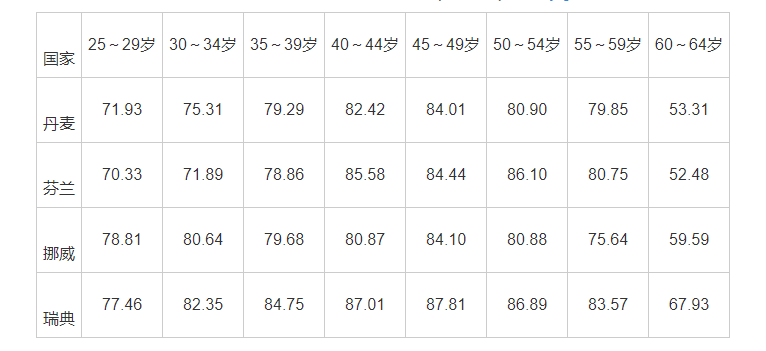

北欧福利国家通过公共财政的投入,提供可负担的0~6岁儿童的看管服务,减少女性在幼儿照料上的时间投入,促进女性在劳动力市场的参与。如表2所示,芬兰、丹麦等国的女性从25岁开始的就业率有上升的趋势,其背后重要的因素是儿童早期教育和照料服务的完善。

表2 分年龄阶段的女性劳动力市场参与率(2018年)

注:数据来源于OECD家庭数据库。

芬兰、挪威和瑞典赋予所有0~6岁儿童享有学前教育学位(Early Childhood Education and Care,ECEC)的法定权利,且在0~6岁儿童享受的ECEC服务中,丹麦、芬兰、挪威还对接受免费的ECEC设置了限定条件:对于父母合法居留在丹麦的所有儿童从26周大(大概半岁)开始到上小学之前都有法定资格获得ECEC机构的学位,父母支付约20%左右的成本;芬兰的ECEC服务时长除了法定的每周50小时之外,还能根据父母的需要和选择调整为全日制的,每天最长10个小时,但只有低收入家庭可以免费享有。

北欧福利国家建立了从0~6岁儿童法定的早期养育与教育服务再到义务教育的全程无缝隙衔接公共教育体系。这样的政策安排让父母在产假结束之后重返工作时毫无儿童照看的担忧,既能减轻家庭儿童养育的成本,又能缓解生育对职业生涯的消极影响。

4.家庭养育成本基础上的差异化经济补贴

北欧福利国家教育政策的制定者认为,社会竞争的真正起点在婴幼儿期,要想从源头上保证公平竞争,就应该在婴幼儿期为所有的孩子创造公平的竞争条件。因此,家庭福利支出占GDP的比例高2,且维持稳定上涨的趋势。以芬兰为例,2015年家庭福利总支出占比达到3.1%,其中家庭现金补助的公共社会总支出占比为1.4%,家庭在服务和实物福利的公共社会支出占比为1.7%,具体见表3。

表3 家庭福利支出占GDP的百分比

注:数据来源于OECD家庭数据库。

各个国家对家庭养育成本的补贴形式存在区别,且根据家庭幼儿数量与年龄、家庭结构、家庭收入等标准进行精准测算。挪威对家庭的补贴主要有父母津贴、儿童津贴两大类:父母津贴由国家保险计划提供资金,通过国家预算分配的育儿津贴和一次性产妇补助金约为180亿挪威克朗(2014年);儿童福利面向所有家庭,从出生后的第二个月开始支付,直到孩子年满18岁,每月970挪威克朗(2014年),费率每年由议会确定,而有18岁以下孩子的单亲父母有权获得更高的儿童福利。芬兰对家庭育儿的经济支持,体现为三点:首先是与产妇有关的津贴,其形式有现金或实物(产妇工具包含婴儿的衣服和护理用品等),多个孩子的家庭将获得多重产妇津贴;其次是父母津贴;最后是育儿假期间支付的158个工作日内的育儿津贴,以及每个永久居住在芬兰的孩子从出生至年满17岁的儿童补助金。

北欧福利国家的家庭支持政策在一定程度上阻止了生育率持续下降,并且实现了促进女性就业与社会平等等功能。这些国家的家庭支持政策在几十年的发展中不断地调整与完善,逐渐适应了其社会文化背景,并对稳定生育率起到了积极的作用。

(三)美国

自20世纪60年代以来,美国的TFR逐步回落并趋于稳定,整体呈现“下降—上涨—下降”的趋势,具体见图1。1960—1965年,美国经历了以高生育水平和高婴儿出生率为特征的“婴儿潮”。然而,受经济危机、石油短缺等因素的影响,自进入70年代,美国的失业率明显上升,TFR不断下降,逐步跌至1.80以下。直至20世纪80年代,这种低迷现象才有所好转;其中,1987年至1990年出现了TFR大幅上涨现象,外来移民和美国少数族裔较高的出生率是该时期美国人口数量保持较快增长的重要原因。[8]20世纪90年代,美国人口总量在较快发展的同时,城市化进程不断加快,劳动生产率大幅度提高,美国经历了一段历史上少有的经济持续繁荣期。[9]在这一时期,女性就业率也在不断上涨,但由于该时期美国未把就业女性应享受产假的权利用法律形式固定下来,且存在托儿所数量不足、托儿费或照看费较高等问题,[10]为女性就业带来了困扰,这也是该时期生育率略有下降的主要原因。然而,随着2008年全球金融危机爆发以及养育压力的不断扩大,美国的TFR在2007年涨至2.12后,便开始一直下降,至2020年跌至最低,每1000名女性仅能生育1637.5个孩子,远低于人口更替水平,这意味着美国已经进入人口低增长时代。[11]

图1 1960—2020年美国总生育率

注:来源于OECD(2021)生育率统计数据。

与其他发达国家不同,美国政府没有官方的人口政策,在鼓励生育方面,美国一直采取不干预的态度,通过其他福利措施间接鼓励家庭生育。为提高生育率,美国当前所采取的政策主要体现在以下四个方面。

1.崇尚生育自由且允许移民

过去几年,美国人口保持增长的一个重要原因是崇尚生育自由,并将其纳入隐私权的保障范围。[12]另一个原因则是美国拥有大量移民,但不同种族的TFR各不相同:2017年,美国各州非西班牙裔白人女性平均TFR为1.667,且没有一个州的TFR达到人口更替水平;非西班牙裔黑人女性为1.824,有12个州的TFR高于人口更替水平;西班牙裔女性为2.006,有29个州的TFR高于人口更替水平。[13]由此可见,西班牙裔及非西班牙裔黑人女性对美国人口增长起到关键作用。然而,美国近年来愈演愈烈的社会矛盾(包括种族矛盾、白人至上主义等),与人口增长需求背道而驰。为此,有研究者预测,若这种趋势持续下去,美国或将于2050年步入人口增长停滞的老龄化社会。[11]

2.基于家庭规模及净月收入的补贴与援助

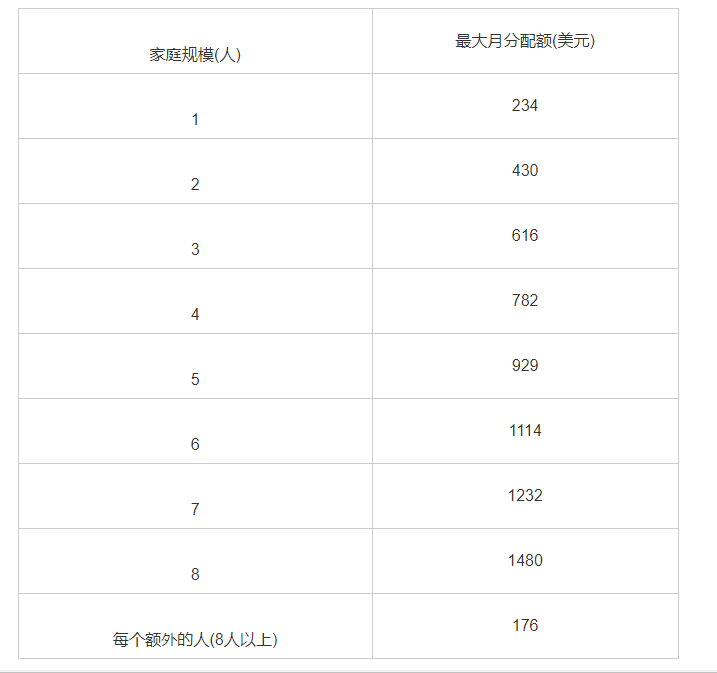

为保障低收入家庭的基本生活需求,实现经济自给自足,美国为低收入家庭提供了补充营养援助计划,即为有需要的家庭提供营养福利,以补充贫困家庭的食品预算,使他们能够购买健康食品,补贴金额以家庭规模以及家庭净月收入为依据,计算公式为:补助金额=家庭最大月分配额(具体见表4)-30%×家庭净月收入。[14]此外,美国卫生与公众服务部还实施了“贫困家庭临时援助”计划,为各州和地区提供灵活运作方案。

表4 家庭最大月分配额

3.满足低收入家庭儿童的入学需求

建立可负担且高质量的托幼体系对于实现女性的持续就业具有十分重要的意义[15],能够保障女性在社会就业竞争中享有公平原则,从而间接激发女性的生育意愿。为满足低收入家庭儿童的入学需求,美国采取了如下两项措施。

一是实施开端计划,即为低收入家庭的儿童提供学前教育和健康保健服务的综合性计划。[16]开端计划能够为来自低收入家庭的婴儿、幼儿和学龄前儿童提供免费的学前教育,帮助家长分担育儿压力。此外,开端计划中还包含了早期开端计划。这是专门为婴儿、幼儿(3岁以前)以及孕妇提供的服务,目的在于提高生育及早期育儿质量。

二是帮助有需要的家庭支付保教费用。幼儿发展办公室设立了“从出生到5岁”的学前教育发展补助金,目的在于完善受资助州的早期儿童教育系统,为低收入和弱势儿童进入幼儿园及小学做好准备。[17]2021年4月,拜登政府还宣布为各州、地区和部落发放390亿美元的美国救援计划资金,以解决COVID-19造成的儿童保育危机,为儿童提供安全健康的学习环境,同时也帮助父母,特别是母亲重返工作岗位。[18]

4.为低收入家庭提供妇幼保健服务

20世纪70年代,大卫·奥尔兹(David Olds)创建了“护士-家庭合作项目”(Nurse-Family Partnership,NFP),通过受过专门培训的护士定期进行家访的形式,帮助低收入家庭首次怀孕的母亲提高生育质量,提高和发展儿童健康水平。NFP是一项以证据为基础的社区健康计划,时间从妇女怀孕初期开始一直到孩子的第二个生日结束,目标有三:一是通过帮助孕妇采取良好的预防保健措施,以提高贫困孕产妇生育质量;二是通过帮助父母提供称职的照顾,以提高和发展儿童健康水平;三是帮助父母规划新生活,以提高家庭经济的自给自足。[19]在此项目的帮助下,首次怀孕贫困产妇及贫困儿童的健康和生活有了明显改善。

与此同时,为给有需要的家庭提供全方位的服务,儿童保育办公室还实施了家庭访问计划,通过对孕妇、准父亲以及5岁以下儿童的父母和照顾者的定期访问,了解其家庭养育与教育的需求,以提供更有针对性的帮助与支持。

概括来说,美国所采取的“不干预”举措虽未直接与鼓励生育相挂钩,但这些政策在满足低收入家庭基本生活需求的同时,支持了这些家庭的儿童养育,间接刺激了人口的增长。然而,受管理体制的影响,美国一直由每州自行决定本州的生育福利政策,包括生育医疗补助、带薪产假等,政策制定缺乏全国性,且托幼体系建设也有待进一步完善,这在一定程度上为双职工家庭或单亲家庭养育孩子带来了困难,同时也不利于女性就业积极性的发挥,甚至可能会影响民众的生育意愿。[7]

二、对我国“三孩”政策及配套措施构建的启示

生育政策不是单一的社会政策,而是社会文化制度下人口规模与结构、劳动参工率、性别平等问题以及经济发展等因素的综合产物,同时又反过来影响这些社会系统的发展。东亚文化国家、北欧福利国家和美国的生育政策发展过程及其效果说明,各项政策工具统一协调才能对生育起到激励作用。例如,北欧国家在育儿假后发展了父亲假,用于支持儿童养育的共同职责与性别平等,一定程度上阻止了生育率持续下降;日本、韩国虽提供托幼服务,但是针对家庭福利的支出太低,不足以弥补养育成本,其TFR仍旧不高;美国为低收入家庭提供补助、入托机会、妇幼保健服务等,在一定程度上提高了人口出生率,但对普通阶层职业女性的生育激励效果不佳。因此,为了确保生育政策及配套支持措施能有效遏制TFR的下降,提高女性的生育意愿,我们先要对影响生育政策中涉及的基本关系进行分析,在此基础上结合我国国情提出有针对性的建议。

(一)生育政策体系中需要考虑的三组关系

1.生育政策与社会文化的关系

通过对三种社会文化制度下的部分国家生育政策的梳理,我们发现家庭生育政策的定位与儿童养育观念存在社会文化差异。在东亚文化背景下的国家,生育政策是人口政策的组成部分,起着调节人口规模与提高人口质量的作用;在北欧福利国家,家庭被视为社会投资领域,通过家庭政策来调节家庭生育、儿童养育、性别平等、经济收入等,这些措施在一定程度上支持了女性就业,同时激励或抑制着生育;而在资本主义发达的美国则主张生育自由、保护家庭私人领域,人口的调节主要是面向弱势群体提供资助或减少养育成本。即使是在同一地域,不同国家也具有不同的社会文化传统与家庭观念,高蒂尔从国家与家庭的关系角度区分了四种类型家庭政策,即丹麦的平均主义家庭政策、法国的亲家庭主义和鼓励生育的家庭政策、德国的传统主义家庭政策,以及英国的亲家庭、不干预、基于收入调查提供有限支持的家庭政策。[20]由此可见,生育政策应该具有社会文化适应性。

中国历来重视家庭建设,强调“家庭是人生的第一个课堂”。习近平总书记在讲话中强调:“无论时代如何变化,无论经济社会如何发展,对一个社会来说,家庭的生活依托都不可替代,家庭的社会功能都不可替代,家庭的文明作用都不可替代。”[20]因此,中国生育政策的目的,一方面是缓减人口出生率的问题,另一方面更是需要通过支持与指导家庭育儿来提高人口质量,促进人的全面发展,发挥家庭的社会功能。

2.生育政策与女性就业、性别平等的关系

三种不同社会文化制度下的国家的生育政策,尤其是北欧的家庭政策,平衡了女性就业与家庭的关系,解决了儿童养育、就业中的性别不平等问题。国际上关于生育政策对女性就业的关系已经达成共识,即生育是女性职业生涯的重要转折点,对就业女性的工作时间投入和劳动收入水平均有显著的负面影响,尤其对高学历女性和城镇女性劳动力市场产出的负面影响更大。[21]研究显示,女性每周育儿时间增加1小时,当期收入、平均收入降低0.4%,这种影响在第三年后,即婴幼儿逐渐从家庭进入托管机构、女性开始全面回归工作领域时消退。[22]但是,女性因为在生育、产假期间暂时地退出劳动力市场,容易降低了其市场就业的机会,不利于女性平等就业,极大地降低其劳动参与率。即使在主张男女平等的今天,对于人力资本不低于同辈男性的职业女性来说,生育对女性,尤其是30~39岁年龄段的女性的劳动参与率具有显著的负面影响。[21]这一劳动力市场的性别不平等现象,加上女性结婚与生育年龄的推迟,加大了生育率回升至接近更替水平的难度。

3.生育政策与家庭儿童养育的关系

无论是东亚国家,还是北欧、美国,都强调要为儿童尤其是低收入家庭的儿童增加教育机会,提高保教质量。北欧国家还强调了早期照料服务的可负担性。这是由于儿童照护服务对于提高女性的劳动力市场参与具有重要的正面影响[23],并且有质量的早期照料服务有助于儿童的健康发展。

学前教育从工业革命开始就承担着解放女性、扩大市场劳动力规模的作用。在新中国成立初期,兼顾女性解放与经济建设的“单位制托儿所”有效解决了女性家庭照料与工作冲突的问题,使得我国女性保持了较高的劳动参工率,为我国经济建设作出了贡献。然而,随着我国市场经济的发展,以及托幼机构的“关、停、并、转”,使得幼儿入园机会减少,儿童的照料责任使得女性减少工作时间,甚至是退出劳动力市场。同时,随着家庭对儿童照料质量的重视以及女性受教育水平的提高,越来越多的家庭选择少生育,给予幼儿更多的教育投资,积累人力资本。中国目前支持家庭的政策以及儿童照料的服务基础还很薄弱,在当前竞争激烈的社会中,各种社会政策和就业环境不利于青年人兼顾事业和家庭,生育意愿受到抑制。[24]

(二)“三孩”政策推进及配套措施构建的建议

低生育率是各个国家在社会经济发展过程中不可避免的现象。中国从20世纪90年代开始,人口出生数量降低,TFR低于国际公认的生育率陷阱值。不同社会文化制度下的国家的生育政策实施效果不同,部分国家的TFR得到回升,而有的国家则在持续下降,这为中国提高生育政策及其配套措施的有效性提供了借鉴与启示。

1.生育政策要兼顾全国导向性与地方灵活性

生育政策亦是国家在对人口发展变化趋势分析的基础上不断调整和完善起来的,对人口规模、女性就业、家庭福利等起到调节作用。然而,美国作为联邦制国家,各个州自行决定本地的生育福利政策,造成了各地生育率的差异并且在一定程度上为双职工家庭的孩子养育带来困难,影响了女性就业等。我国实施“三孩”政策,应吸取他国的前车之鉴,发挥《决定》对全国生育的引领作用,同时各个省市应基于本地的人口构成与结构、社会保障工作基础、经济发展水平等提出适宜的生育政策。研究发现,城镇化水平及女性受教育水平与生育率之间存在反比例差异,即城镇化及受教育水平越高,生育率越低。[25]我国不同区域的TFR之间存在显著差异:近些年城乡TFR差距虽有所缩小,但农村依然高于城镇;中东西部之间的TFR亦存在显著差异,且与东部和中部相比,西部的TFR较高。“三孩”政策及其配套措施应注重地方生育政策的因地制宜性与实效性,在遵循国家政策的基础上进行灵活调整,使之适应当地需要,充分发挥促进生育的效果。例如,北京、上海等经济发达的大城市,鼓励女性生育措施之一应是提供有质量的0~3岁的托幼服务,平衡女性在家庭与就业之间的矛盾,因为家庭福利的补贴、税收减免等措施不足以弥补其因生育带来的收入下降。

2.构建具有兼容性的生育激励政策群

我们在对不同社会文化背景下的国家的支持生育政策梳理中发现,政策工具从类型上看主要有供给型(如产假/育儿假、根据生育数量给予有差异的家庭补贴),需求型(如提供免费的有质量保障的托幼服务),以及环境型(如企业工作方式改革、弹性工作时间制)。但是政策工具效果的发挥却不是单一的,存在交互、替代效应以及地域差异性。国家实施优厚的人口或家庭政策,能使女性兼顾工作和持家、所承受的压力小,加上家庭观念平等,男性与女性共同参与家务,从而使TFR水平能够保证正常的世代更替。[26]因此,“三孩”政策的有效落实,仅以单一政策实现生育激励的目的是不可能的,还应设计各种促进生育的措施(如带薪育儿假、家庭养育补贴、妇幼保健服务等)及考虑措施之间的相互影响,积极构建兼容性的生育激励政策群。

部分国家的政策效果评估也显示出不同的结果。就现金补贴而言,面向法国的研究发现,现金补贴对第三个子女出生有积极作用,但也有研究指出,现金补贴对第三个子女的出生没有显著影响,只对第一孩生育有正向作用。[27,28]而面向澳大利亚的育儿奖励政策研究却发现,该政策对促进生育率回升起到一些积极但有限的作用,与此同时,现金补贴也带来了一些社会问题:有些年轻人会为了获得补贴金而早早生孩子,而高昂的补贴金额也给当地政府带来了巨大压力,甚至成为两党争权的筹码。[29]此外,产假等家庭福利政策大体而言对生育率的变化有积极的作用,但也可能会造成女性就业的不平等现象,有些工作单位可能会在产假期间或在产假结束后调离或辞退女员工,为女性就业带来极大困扰;产假期间有些女性没有收入,为其生活带来困扰,在美国就曾出现过女性未结束产假期即继续从业的现象。[30]由此可见,家庭福利政策对生育率影响是一个非常复杂的问题。[31]由于社会背景及社会观念等的不同,相同的政策在不同的国家甚至在同一国家的不同地区都会产生不同的效果。因此,生育政策群的建立应体现出整体性、差异性、适用性,制定者应在充分评估与把握政策效果的基础上,不断建立与完善政策体系,使各项政策有机结合、相互补充、相互完善,共同发挥促进生育的积极作用。

3.提供可负担且有质量的儿童早期照料服务

儿童保育的提供鼓励了女性劳动力的供应,进而增加了国家税收,而现金补贴通过收入效应抑制了女性劳动力的供应。有研究指出,儿童保育覆盖率每增加2.9个百分点,生育率就会增加0.82%,同时增加了产妇就业,结果来自个人所得税和社会保障金的收入增加了,这一效应进一步提高了儿童保育对于儿童福利的有效性。[32]影响我国女性生育的一个重要因素在于高质量的儿童早期照料服务供给不足,尤其是0~3岁托育服务仍然短缺,托育机构收费较高的现象仍然存在,致使大量适龄女性“生不起”“不敢生”。

2018年,《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》提出了学前教育“普及普惠安全优质”发展八字方针,为我国学前教育指明了发展方向。然而,《民办教育蓝皮书:中国民办教育行业发展报告(2020)》却指出,在中国的学前教育供给中,民办园解决的学位超过一半,但民办园获得的财政投入却十分有限;由于政府投入经费的差距不断拉大,公办幼儿园和普惠性民办幼儿园之间的质量也存在着显著差异,公办幼儿园教育质量显著优于民办幼儿园。长期以来,我国存在着公办园主要服务于少数优势人群的现象,弱势群体的学前教育需求得不到关注与满足。建立儿童保育设施被认为是低生育率的一种补救措施,能够减低育儿成本,因此,为弱势群体提供高质量且可负担的早期照料服务,是促进生育的重要保障措施之一。这一现实问题在《决定》中也被引起重视,其中规定了配套实施积极生育支持的措施,包括提高优生优育服务水平,发展普惠托育服务体系,降低生育、养育、教育成本等方面。

4.加强对女性就业公平及反歧视的保障

生育是女性整个生命与职业发展中的重要抉择,受到社会文化、传统观念、经济收入等多因素的影响。北欧福利国家鼓励生育的家庭政策,重视女性在儿童养育、家庭生活中的付出,通过多种措施保障了良好家庭环境和平等就业,在一定程度上达到了激励生育的目的。而日本生育率较低的一个重要原因在于,日本女性受传统观念的影响,长期处于全职家庭主妇的社会角色中,即使近些年女性拥有了更多的选择权与决定权,但是现有政策中对女性公平就业、反对性别歧视的内容仍有待完善,部分女性将生儿育女看作是就业及自我实现的障碍,不愿因生育而失去现有工作,使得日本平均生育年龄有所提高,“不愿生育”的观念在社会中形成。在20世纪90年代,美国也曾出现女性就业问题未得到解决,致使生育率略有下降的局面:随着城市化进程的加快,越来越多的已婚女性加入到就业行列;然而由于当时并未以法律的形式确定女性应享受带薪产假或弹性就业的权利,有些女性在生育后往往回不到原有的位置,甚至失去工作,这一现象影响了美国女性的生育意愿。

当前我国《劳动法》中虽然规定了对女职工实行特殊的劳动保护措施,但在劳动力市场中女性仍然会因怀孕而被解雇或调离岗位,降低薪资等现象仍然存在,这在一定程度上影响了女性的生育意愿。为此,鼓励家庭生育的政策必须借鉴北欧福利国家,将其与女性就业政策相衔接,以此来减少女性及其家庭因生育而要付出的机会成本。[33]《决定》中明确了要“规范机关、企事业等用人单位招录、招聘行为,促进妇女平等就业”,这就要求企业应减少对怀孕女性、已婚未孕女性以及未婚女性等的歧视,为女性提供平等的就业与培训机会,构建友好社会环境。此外,向父亲提供陪产假和育儿假有助于促进男女在家庭和就业市场中的两性平等。我国虽有部分地区在当地法规中规定了父亲的陪产假,但有关父亲育儿假及陪产假的规定仍缺乏全国性立法保障,未来有必要以国家立法的形式明确赋予父亲的育儿休假权,鼓励父亲积极休假。[34]

参考文献:

[1] HUANG J,QIN D,JIANG T,et al.Effect of fertility policy changes on the population structure and economy of China:from the perspective of the shared socioeconomic pathways[J].Earth′s Future,2019(3):250-265.

[2] 卿石松,陈滔,程丽跃.两孩政策效果追踪评估与未来趋势分析[J].人口与经济,2021(4):83-95.

[3] 彭姣,毕忠鹏.收入水平、家庭政策与生育率变化——西方的趋势和中国的挑战[J].南方人口,2019(1):44-55.

[4] 苗国,庞飞.现代化与低生育率陷阱——东亚国家与地区生育政策的转向与反思[J].现代经济探讨,2019(6):26-30.

[5] 全龙杰.日本少子化问题研究[D].长春:吉林大学,2020:118-122.

[6] 金益基,左琦.重思中国的人口新政策:与日韩低生育率和人口老龄化比较[J].学海,2017(1):134-143.

[7] 吴帆.欧洲家庭政策与生育率变化——兼论中国低生育率陷阱的风险[J].社会学研究,2016(1):49-72 243.

[8] 楚树龙,方力维.美国人口状况的发展变化及其影响[J].美国研究,2009(4):75-89.

[9] 张善余.20世纪90年代美国城市人口发展的新特点——2000年美国人口普查数据初析[J].城市问题,2002(2):67-70.

[10] 应世昌.美国就业女性现状及其构成的特点探析[J].人口与经济,1993(1):61-63 15.

[11] 何伟文.人口变化带给美国三个重大趋势[N].环球时报,2021-05-07(14).

[12] 余军.生育自由的保障与规制——美国与德国宪法对中国的启示[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2016(5):110-117.

[13] MATTHEWS T J,HAMILTON B E.Total fertility rates by state and race and hispanic origin:United States,2017[J].National vital statistics reports:from the Centers for Disease Control and Prevention,National Center for Health Statistics,National Vital Statistics System,2019(1):1-11.

[14]USDA.SNAP eligibility[EB/OL].(2021-03-15)[2021-08-05].

[15] 王春侠,孙群郎.战后美国幼托体系对女性就业的影响[J].历史教学(高校版),2013(7):49-55.

[16] 刘彤.美国“开端计划:历程研究[D].保定:河北大学,2007:143.

[17]OFFICE OF EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT.Preschool development grant birth to five-a synthesis of funded applications[EB/OL].(2020-11-03)[2021-08-06].

[18]OFFICE OF CHILD CARE.Data&Funding[EB/OL].(2021-06-15)[2021-08-07].

[19] 符宁,刘娟,张松江.美国NFP项目及对我国生育救助及扶贫的启示[J].人口学刊,2016(4):75-81.

[20]习近平总书记在会见第一届全国文明家庭代表时的讲话[EB/OL].(2016-12-12)[2021-08-26].

[21] 张抗私,古晶双.生育对女性就业的影响研究[J].人口与经济,2020(5):19-29.

[22] 姜田,段志明.育儿时间对女性收入的影响持续存在吗?来自中国的经验证据[J].人口与经济,2020(6):61-77.

[23]CORONA M,GAMMAGE S.Cash transfer programmes,poverty reduction and women′s economic empowerment experience from Mexico[J].ILO Working Papers,2017(5):25-28.

[24] 胡湛,希哲.家庭变迁背景下的中国家庭政策[J].人口研究,2012(2):3-10.

[25] 陈海龙,马长发.中国生育政策调整效果的区域异质性研究[J].统计与决策,2020(12):72-75.

[26] 克鲁普特.现代生育率史的再思考:家庭、国家和世界体系[J].社会科学战线,2019(7):91-99.

[27]EVANS J M.Work/Family reconciliation,gender wage equity and occupational segregation:the role of firms and public policy[J].Canadian Public Policy,2002(4):121-126.

[28]LAROQUE G,SALANIE B.Fertility and financial incentives in France[J].Cepr Discussion Papers,2004(3):423-450.

[29] DRAGO R,SAWYER K,SHREFFLER K M,et al.Did australia′s baby bonus increase fertility intentions and births?[J].opulation Research&Policy Review,2011(3):381-397.

[30] LUCI-GREULICH A,THEVENON O.The impact of family policies on fertility trends in developed countries[J].European Journalof Population,2013(4):387-416.

[31] GAUTHIER A.The impact of family policies on fertility in industrialized countries:a review of literature[J].Population Researchand Policy Review,2007(3):323-346.

[32] BAUERNSCHUSTER S,HENER T,RAINER H.Children of a(policy)revolution:the introduction of universal child care and its effect on fertility[J].Journal of the European Economic Association,2016(4):975-1005.

[33] 阚唯,梁颖,李成福.国际鼓励生育政策实践对中国的启示[J].西北人口,2018(5):47-56.

[34] 郝君富,郭锐欣.生育保障制度的国际改革趋势与启示[J].兰州学刊,2019(6):136-150.

注释:

1总和生育率(TFR):是指某国家或地区的妇女在育龄期间平均生育子女数;对于发达国家来说,每名妇女生育2.1胎的TFR被认为是人口更替所必需的。

2 OECD国家中对家庭福利的支出对象包括三个部分:与儿童有关的现金转移(现金福利),给有孩子的家庭;儿童津贴,在一些国家,支付水平随孩子年龄的变化而变化,有时基于家庭收入测算;育儿假期间的收入补助。