作者:赵兴胜 责任编辑:网络部 信息来源:《安徽史学》 发布时间:2017-05-21 浏览次数: 4809次

【摘 要】有关1949年后中国乡村集体化问题,目前的学术界很少关注和思考它是建立在一种什么样的问题意识之上,以及如何评价这种问题意识及其影响。新中国成立后,中共一直认为贫困是乡村问题的核心,并认为落后的生产关系及生产力、严重的自然灾害、人口过剩、政府提取过多、文化与技术落后等因素造成了贫困问题。基于此,它提出了以集体化、水利化、机械化、以粮为纲、多种经营和文化与技术革命等为中心的反贫困措施。对近代以来的中国而言,贫困是个历史性窠臼,中共的乡村问题意识具有合理性,其反贫困政策与实践大多具有基础性和战略性意义,但人们却长期轻视乃至漠视这些因素,由此也造成了一系列的悖论现象。对集体化时代中国问题的研究如果不和中共的乡村问题意识结合起来,就不能深入到社会历史领域,甚至有可能陷入狭隘的权谋论中。

【关键词】贫困与反贫困;中共;集体化;乡村问题;话语形式

有关1949年后中国乡村的集体化问题,学术界已有诸多的研究,其价值与意义毋庸赘言。但认真分析这些研究,其中也存在不少特别值得思考的问题与现象,举其要者如:一方面这些研究甚少关注和思考集体化运动是建立在一种什么样的问题意识上,以及如何评价这种问题意识及其影响;另一方面,许多研究的基本立场、思想依据、乃至话语风格,都没有跳出官方表达的基本逻辑:要么是对当年理论的简单重复,要么是以今论古的“后见之明”。此外,更不乏自相矛盾之论,例如,有学者一方面批评集体化时代各种措施的“激进”与不切实际,另一方面却又依据这种不切实际的计划来评判集体化的成败得失;有学者一方面把集体化的失败原因归结为“主观脱离实际”,强调其“模糊了农民的家庭利益”,无法“充分调动出其劳动积极性”,但同时又认为“农民自身的自私性难以根治”是“令人深思的历史教训”。在笔者看来,不解决这些问题,就不能深化集体化问题研究,相关研究的学术意义与现实关怀也得不到彰显。谨此,略做一尝试,并请批评指正。

一、贫困:中共视野下的乡村问题

有关集体化体制建立的背景与旨向,既往的研究主要强调了以毛泽东为代表的中共高层的社会理想、特别是向苏联经验(超经济提取农村积累以发展工业)的学习等因素。不能否认这些因素的重大影响,但整体上看,这还不是其逻辑的原初点,更具有底层结构意义的应该是中共及其新政权的乡村问题意识,进一步说,在中共视野中,乡村问题的核心是什么?症结在哪里?这是集体化运动的起点,也是全面客观评价集体化运动不可或缺的关键环节。

梳理中共基本文献可以发现,贫困是集体化时代的中国特别是中国乡村的核心问题所在。

贫困落后是近代中国乡村的基本面相,在中共看来,造成贫困的基本原因是封建地主阶级的剥削、帝国主义经济侵略以及官僚资产阶级的压榨,这正是中国革命的发生根源。随着革命的胜利和土地改革的完成,上述障碍逐渐被清除,中国乡村的发展也进入一个全新的时代,但事实上,乡村贫困的基本面相并没有得到立刻改变。对此,中共高层始终有比较清醒的共识。中共最高领导人毛泽东自新政权建立起,就持续不断地强调中国的贫穷问题。1956年初,他在《中国农村社会主义高潮》一书“按语”中说,中国“现在还很穷,要使中国富起来,需要几十年时间”;次年2月,他在“关于正确处理人民内部矛盾问题”的谈话中说,中国是个“很穷的国家”,经济、文化落后,农民、工人和知识分子的生活水平都很低,“这是一个很大的矛盾”;1960年10月,他在接见斯诺时说,“比起蒋介石统治时期,我们是前进了一步”,但并没有解决问题,“根本改变中国的经济面貌需要一个很长的时间”。直至去世前的1975年,他在会见泰国总理克立·巴莫时,还强调说:“共产党不可怕,而真正可怕的是贫穷”。中共其他领导人也有相似的认识。周恩来曾在政府工作报告中指出:中国农业生产落后,耕地面积不足,农民生活水平很低,强调“不建设起强大的现代化的工业、现代化的农业、现代化的交通运输业和现代化的国防,我们就不能摆脱落后和贫困,我们的革命就不能达到目的”;刘少奇也曾指出:应该承认,我们在经济方面有相当大的困难,人民吃的粮食不够,副食品不够,肉、油等东西不够;穿的也不够,布太少了;用的也不那么够,就是说,人民的吃穿用都不足。诸如此类,不胜枚举。

对于乡村贫困的症结所在,中共亦有大量的、不间断的总结与反思。概括起来看,主要有以下几个层面:

(一)生产关系及生产力的落后。具体说,就是小农生产的分散性及其生产技术的落后。其具体表现就是中国的农业生产主要由个体农民(约一亿户)来承担,以一家一户为单位,使用着古老的农具,靠人力、畜力耕耘,靠人工肥料,进行小块土地的分散经营。在中共看来,这种生产方式严重制约着乡村乃至整个中国经济的发展:(1)农民在思想上表现出较多的“保守性和患得患失心理”,不利于其接受新知识和新技术;(2)农民无力采用新式农机具和耕作制度,不能尽快扩大耕地面积和提高农产量;(3)无力抵抗自然灾害,每年都有成千上万的农民沦为灾民;(4)生产能力低,不但不能满足整个国家经济发展的需要,甚至自给能力也严重不足;(5)生产上的盲目性和自发性,不利于国民经济各部门的平衡发展。

(二)自然灾害的破坏。农业生产是建立在自然环境之上的,就难以避免自然灾害的冲击与破坏。翻看1949年后中国主要领导人的讲话以及主流媒体的话题,有关自然灾害及抗灾防灾的讨论,可以说从年头到年尾,年年不断,难以数计。例如,1952年12月政务院会议指出:“旱灾对我国的威胁是极其严重的。三年来全国虽然做了不少的防旱、抗旱措施,但直至目前,北方地区能够灌溉的耕地面积比例尚很少,南方地区大部分的水田也还不能抵御稍长时期的干旱”;1953年10月,毛泽东在相关谈话中指出,中国的自然灾害有6种,即“水、旱、风、虫、霜、雹”,它们每年给中国农村造成2000—4000万灾民,而这个问题的解决需要几十年;1954年9月,周恩来在政府工作报告中说:“农业在1953年因为有较重的自然灾害没有完成计划”,“今年因为长江和淮河流域遭受了严重的水灾,农业生产计划也不能完成”。尤其是三年困难时期,自然灾害及其损坏更是异乎寻常。

1959年9月,农业部党组在报告中指出,该年灾情特别严重,“是解放以来所未有的,在解放以前也是少见的”;1961年《人民日报》元旦社论指出,1960年中国的全部耕地一半以上受灾,“这样的灾害是百年未有的”,受此影响,该年农业生产计划和相关轻工业生产计划都没有能够完成。可以说,自然灾害是新中国乡村始终无法摆脱的梦魇。

(三)人口过剩造成的人均生产和生存资源严重不足。早在新中国成立之初,人口过剩问题即已引起中央政府的高度重视。政务院在1952年曾指出,因耕地不足而凸显的人口过剩问题,此前即有,即使土改的完成也没能从根本上改变这一状况;1955年,卫生部在有关“节制生育问题”给中共中央的报告中也说:中国的人口已经6亿以上,而且每年还要增加1200—1500万,人口的快速增加已经使国家和家庭均感困难。人口过多且增长过快,使得“吃饭”这一关乎民众基本生存条件的活动,逐渐成为中共政治经济生活中的头等大事,不断予以重复和强调。例如,1953年春,李先念在一次会议中指出:“人口增长得太快”,每年新增人口所消耗粮食达75亿斤,使得“节育成了政治问题”;1959年4月,毛泽东在致信各级地方领导时强调:“须知我国是一个有六亿五千万人口的大国,吃饭是第一件大事”瑏瑠;1960年5月,中共中央发出指示:“无论如何,六亿五千万人的吃饭问题,还是头等大事”;8月,中央又发指示强调:“民以食为天,吃饭第一,必须全党动手,全民动手,大办粮食”;同月,中央再发指示:“坚决贯彻执行‘吃饭第一’的精神”瑏瑡;1975年10月,《人民日报》发文强调:“吃饭是第一件大事,这是一个简单的、千真万确的真理!”瑏瑢可以说,对吃饭问题的焦虑,始终贯穿改革开放前的中国。

(四)政府提取过多造成农民负担沉重。其主要表现有:(1)超标征收农业税。例如,1952年11月中共中央在一份文件中批评指出,有的地方党委和政府在征收农业税过程中层层加派、任意摊派,大大超过了原计划数字,加重了农民负担,“引起农民不满”。事实上,在此之前,毛泽东在给谭震林的信中也曾严厉指出,部分农民因负担太重而“无以为生”。(2)粮食超额征购太多。随着统购统销体制的建立和不断强化,以强迫命令和乱批乱斗方式征“过头粮”的现象,在各地普遍发生,由此搞得国家同农民的关系“很紧张”。对此,刘少奇曾有一个很有启发意义的分析。他指出,历史上,地主阶级总是挤农民的口粮,地主阶级被打倒后,实际上是城里人跟农民争饭吃,争肉吃,争油吃,争鸡蛋吃,争棉花,争麻,等等。很多东西统统被收购起来,农民很不高兴。这样一来,就使工农之间发生了尖锐的矛盾。这个矛盾不解决是很危险的。它对我们的无产阶级专政,我们的国家,甚至于我们的社会,能不能继续维持和发展下去,是一个很严重的问题。(3)“一平二调”对农民的剥夺。据中央农村工作部统计,大跃进时期,全国无偿平调农民和农村集体经济的物资折款总值为250亿元,如按当时全国乡村人口计算,平均每人被平调财物48.89元。这一数字相当于1957年全国人均收入的34.43%,相当于1961年全国农民平均消费数额的71.90%。虽然事后进行了最大限度的退赔,但其对农民生产积极性的摧残和农业生产力的破坏,是难以用数字来衡量,也是难以在短时间能够恢复的。有关该问题,中共高层有着诸多的总结反思,包括毛泽东本人。

(五)文化落后制约了乡村生产力的发展与生产关系的调整。首先是教育水平低。1955年6月,国务院在相关文件中指出:“农村的文化依然处在很落后的状态,文盲依然占农村人口的绝大多数,若不逐步加以改进,将成为今后开展互助合作运动、发展农业生产的一个障碍”。这种状况一直到“文革”前夕都没有根本改观。据教育部1965年的统计,全国青壮年中有40%多是文盲,学龄儿童中有近30%无法入学,50%的高小毕业生和70%的初中毕业生无法升学,而这些人“主要分布在农村”。其次是卫生习惯不好。毛泽东曾指出,卫生工作有利于生产、工作和学习,有利于改善环境、增强国人体质,有利于促进生产大跃进和文化、技术大革命,但很多人并不懂得其“移风易俗、改造世界的意义”。再次是封建迷信思想比较重。文化部党组在一份报告中曾指出,广大人民群众(尤其是农民)“受迷信思想的影响比较深”,烧香、拜佛、盖庙宇、塑菩萨、迎神、还愿、演鬼戏等活动不断滋长,“戕害了少年儿童的心灵,妨碍了群众社会主义觉悟的提高”。

除以上外,干部贪腐、高利贷等问题也是导致乡村贫困的重要因素,这在中共的相关文献中,有诸多的记录与分析,因篇幅所限,兹不赘述。

基于上,构建一种什么样的反贫困体系,成为新中国成立后中共必须面对和反复思考、设计与试验的一个核心战略问题。

二、反贫困:中共解决乡村问题的路径设计

毋庸讳言,集体化体制的建立与推行时期,是新中国成立以后乃至整个中共历史上政治斗争最为激烈的时期之一,正因如此,有关集体化时代中国问题的研究,始终是国内外学术界关注的热点话题之一,并有众多卓有贡献的成果。但是,如果这些研究不与中共的上述乡村问题意识相结合,则其认识势必停留在空泛的政治层面,而不能深入到社会历史领域,甚至有可能陷入狭隘的权谋论中。换言之,该时期构建或试行的许多基本制度与重大政策,都与上述问题意识直接相关,都具有鲜明的“反贫困”意象与设计,尤其表现于以下各点:

(一)强调以集体化生产取代小农生产,以追求“共同富裕”。早在1943年11月,毛泽东在陕甘宁边区劳动英雄代表大会上讲话时指出,“组织起来是农民由穷变富的必由之路”;1949年3月,他又在七届二中全会上说,对占国民经济总产值90%的分散的个体的农业经济和手工业经济,必须谨慎地、逐步地而又积极地引导其向现代化和集体化方向发展,“任其自流的观点是错误的”。新中国成立后,这一思想得到进一步的阐发,并迅速成为一系列重大决策的基本指导思想。例如,1953年10月,毛泽东在关于“粮食统购统销”、“农业互助合作”等问题的谈话中说:“农民的基本出路是社会主义,由互助合作到大合作社”,指出:“不靠社会主义,想从小农经济做文章,靠在个体经济基础上行小惠,而希望大增产粮食,解决粮食问题,解决国计民生的大计,那真是‘难矣哉!’”,强调“对于个体经济实行社会主义改造,搞互助合作,办合作社,这不仅是个方向,而且是当前的任务”;1954年9月,陈云在一届人大一次会议上发言时说:“保证我国农民走向富裕生活的道路,不是发展农村的资本主义,而是经过合作社走向社会主义”;1955年7月,一届人大二次会议通过的“一五”计划也强调:“必须逐步地以合作化的农业代替分散的个体的小农业”。

简言之,在中共看来,只有社会主义才是农民实现“共同发展和共同富裕的唯一出路”。它的这一坚定主张主要源自以下思想,即在他们看来,与传统的、以家庭为单位的个体农业相比,组织起来能够更快速、更广泛解决落后与贫困问题,具体说:(1)能够更合理地组织和利用土地资源、劳动力资源和国家援助,实现技术革新,发展农业生产力,抵抗或者减少灾害,使农民迅速地“得到很多利益和很大利益”;(2)能够在最短时间内扫除文盲,能有效提升应对各种长期危害人民健康的重大疾病(例如血吸虫病)的能力;(3)能够克服小农经济自发的资本主义趋势,使农村避免重新走上“极少数人发财”和“大多数人贫困和破产”的旧路;(4)便于实现农业生产的机械化特别是大机器化。1949—1978年间,大规模的集体化运动,正是在此基础上发动和建立起来的。

(二)以水利化与机械化建设为重心,提升抵御自然灾害的能力,提升农业劳动生产率。中共的这一思想可以追溯至其革命初期,1934年初,毛泽东在瑞金第二次全国工农兵代表大会上即提出了“水利是农业的命脉”的著名论断,强调应给予其“极大的注意”⑨。革命胜利后,中共领导层更视此为解决乡村问题的基本手段而倍加重视。就水利化而言,毛泽东曾在1956年指出,“兴修水利是保证农业增产的大事”瑏瑠,提出在国家和基层农业社分工合作基础上,在7年内“基本上消灭普通洪灾和旱灾”,在12年内“基本上消灭个别大的水灾和旱灾”瑏瑡,并特别强调:“水利要搞八年十年计划,不要说‘三个冬春完成’。十年以后还要搞,水利不要急,要长期打算。”也正是在这个思想指导下,水利建设成为集体化时代中国乡村的基本议题,中共中央曾为此先后制订、颁发和批转了《关于水利工作的指示》(1958年8月)、《关于水利问题的指示》(1960年6月)、《水电部党组“关于当前水利工作的报告”》(1961年12月)、《水电部党委“当前水利工作中的若干问题”》(1965年8月),组织动员了巨大的人、财、物资源投入水利建设。就机械化而言,毛泽东曾斩钉截铁地对各级领导干部指出:“农业的根本出路在于机械化”,只有在一切能够使用机器操作的部门和地方统统使用机器操作,“才能使社会经济面貌全部改观”,例如,大规模节省劳动力以促进非农产业的发展,解决“年年增长的商品粮食和工业原料的需要同现时主要农作物一般产量很低之间的矛盾”,落实“备战、备荒、为人民”的战略方针,等等;呼吁“全党必须为了这个伟大任务的实现而奋斗”,并提出了“四年以内小解决,七年以内中解决,十年以内大解决”的农业机械化时间表。他的这些思想,也成为改革开放前中共制订相关政策时的基本理论依据。如1962年底召开的全国农业会议总结指出,要想根本性地提高农业劳动生产率,就必须改变传统的农业生产方式,“用现代的技术装备来装备农业,变人力畜力的手工操作,为外燃、内燃和电气动力的机械操作”;1978年初召开的“第三次全国农业机械化会议”继续宣称和强调“农业的根本出路在于机械化”,并誓言决战三年(即到1980年)全面实现农业机械化。

(三)以“以粮为纲、多种经营”为基本指导思想,努力解决吃饭问题和致富问题。有关粮食生产问题是集体化时代中共念念不忘的头等国家大事。1953年春,李先念在题为《粮食问题不可掉以轻心》的讲话中指出:“我国人多、地少、生产技术还落后,增产粮食是件头等大事,不能掉以轻心”。1958年6月,毛泽东强调指出:“粮食、钢铁、机械是三件最重要的事”,其中,“粮食及其他农产品是第一件重要的事情”;此后,他进一步提出了“以粮为纲,全面发展”的观点,认为这是解决农业问题的办法。1960年5月,中共中央在给各地党委、政府的指示中要求:“农业生产,特别是粮食生产更不能丝毫放松”;1972年4月,《人民日报》社论高调宣称:“农业是国民经济的基础,粮食是基础的基础”,没有粮食生产,“就说不上整个国民经济的发展”。毋庸置疑,这种对粮食生产的高度关注,正是源于前述有关吃饭问题的焦虑。

同时,中共高层还主张发展多种经营以解决乡村贫困问题。在他们看来,只有走多种经营的道路,才能真正实现“人尽其力、地尽其利、物尽其用”的全面发展,概要说:(1)它能够综合利用各种劳动力资源,实行合理分工,做到亦工亦农,人尽其才,有利于“解决我国人口多、耕地少矛盾”;(2)它能够充分利用各种自然资源特别是144土地和农作物副产品等,为工业发展和对外贸易提供更多的原料或货源;(3)它能适应城乡民众生产和生活需要的多样化,并且增加社员收入。正是基于这些认识,中共中央先后出台了《关于发展农村副业生产的决定》等一系列专题或相关决策,并要求:“每一个人民公社和基本核算单位必须尽一切努力,争取全面地增加生产增加收入,不仅要增产粮食,还要增产各种农作物,发展多种经营,发展林牧副渔,发展社办工业。”

(四)重视“文化革命”,以提升农民的生产技能。早在1933年8月,毛泽东在中央根据地“十七县经济建设大会”上就指出:“用文化教育工作提高群众的政治和文化的水平,这对于发展国民经济同样有极大的重要性。”其中,农民又在中共文化革命战略中居于突出位置,毛泽东曾指出“大众文化,实质上就是提高农民文化”,“所谓扫除文盲,所谓普及教育,所谓大众文艺,所谓国民卫生,离开了三亿六千万农民,岂非大半成了空话?”新中国成立后,随着形势向“技术革命和文化革命”的转变④,提升农民文化素质特别是生产技能,也被视为推动农村发展的关键所在。1956—1957年,中共中央在制订实施《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要》期间,就把提升农民的教育水平与科技水平作为其基本内容之一。例如,它要求大力推广业余文化学校,“基本上扫除青年和壮年中的文盲”,大力提倡群众集体办学,“逐步普及小学教育”;大力推广先进生产经验,“组织技术传授,发动农民和干部学习外社外乡外县外省(自治区)的先进的管理经验和技术知识”;积极繁殖和推广农作物良种,各省、市、区、县“都应当建立种子管理机构”;加强农业技术指导工作,建立各级农业科学研究、试验、示范机构和农机服务站,特别是要从具有相当生产经验和一定文化程度的农民中间,遴选和培养初(中)级的农业技术人材,以适应经济发展的需要。此后,中共中央陆续出台一系列综合性或专题性举措以推动乡村教育管理体制、教学组织形式、教学内容、教学方法等问题的改革与发展,以及农业科学研究与技术推广体系的建立,例如《关于教育工作的指示》(1958年9月19日)、《关于农村扫盲、业余教育情况及今后工作方针任务的批示》(1960年4月2日)、《关于加强种子工作的决定》(1962年11月22日)、《批转农业部党组关于全国农业会议的总结》(1962年12月17日)、《关于半农半读教育工作的指示》(1965年7月14日),等等。

当然,需要特别指出的是,为了确保上述措施的贯彻执行特别是对集体化与共同富裕道路的坚持,中共还在乡村地区密集地发起了一系列以阶级斗争理论为指导的思想教育与政治改造运动,如“社教”、“四清”、“文革”等等。

三、历史窠臼与当下悖论:中共乡村问题意识的再认识

沿着以上的问题意识与路径设计,中共在近30年的乡村建设实践中取得了诸多显著成就,尤其是在前述几个基础性领域。举其要者如下:

1.农田水利建设成就突出。据学者研究,1949—1976年间,全国用于水利建设的资金近800亿元(含地方及社队自筹资金近百亿元),建成大型水库308座,中型水库2127座,小型水库83200座,总库容量4200余亿立方,分别是1949年的51.3倍、125.1倍、69.3倍和21倍;建成万亩以上灌区5000多处,机电排灌动力由解放初的9万多马力增长到近7000万马力,机电井从零开始发展到近209万眼,“使水患初步得以控制”。与此相应,全国农田灌溉面积由1949年的23893万亩增加到73332万亩(1980年),增加了3.07倍。

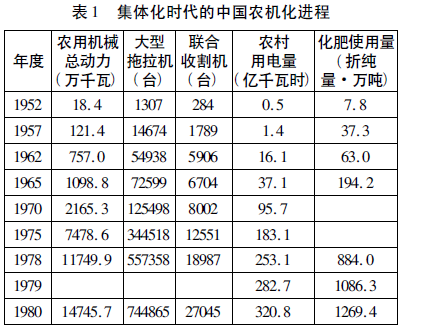

2. 农业机械化和化学化水平虽然没有达到预期目标,但其提升幅度之大及因此而产生之意义,同样不容小觑。例如,据统计,与1952年相比,1980年全国农用机械总动力和农村用电量分别提升了801.4倍和641.6倍,大型拖拉机和联合收割机的数量分别提升了569.9倍和95.2倍,化肥使用量提升了162.7倍。参见表1。

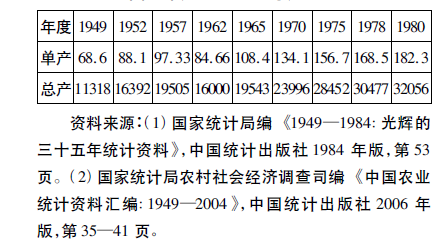

3.粮食生产虽然经历了“大跃进”等天灾人祸的冲击,但总体保持了增长趋势。据统计,与1949年相比,1980年的粮食(主要包括稻谷、小麦、玉米、大豆、薯类)单产增加了2.66倍,总产增加了2.83倍。参见表2。表2集体化时代的中国粮食产量增长状况(单位:单产:公斤/亩,总产:万吨)

4.农村基础教育规模有了大幅度的扩张。以初等和中等教育为例,据统计,1950年时全国城乡在校中小学生有3022.9万人,占同期全部人口的5.48%;到1978年时仅农村中小学在校生就达到12878.7万人,是前者的4.26倍,在同期农村总人口中的占比也达到16.30%。需要进一步指出的是,这个学生总数占全国中小学生总数的88.1%,超过了同期农村人口在全国人口中的占比(82.08%)。

但集体化的乡村发展模式似乎并不尽如人意,随着时间的推移,各种批评、质疑乃至否定的声音不断高涨,其话锋所指仍是乡村的贫困问题。这种批评首先来自党内。例如,党的最高权威媒体《人民日报》即刊文指出:

1978年全国农业人口平均每人全年的收入只有70多元,有近1/4的生产队社员收入在50元以下,平均每个生产大队的集体积累不到1万元,有的地方甚至不能维持简单再生产。时任中共安徽省委第一书记的万里也曾指出:“农村问题特别严重,农民生活特别困难……吃不饱,穿不暖,住的房子不像个房子样子,……门窗都是泥土坯的,连床、桌子、凳子也是泥土坯的,找不到一件木器家具,真是家徒四壁呀!我真没料到,解放几十年了,不少农村还这么穷!”1982年后,中共开始全面推行农村家庭联产承包制,从而在实践层面否定了以人民公社为基本载体的乡村集体化道路。许多理论和学术界人士也在相关研究中把批评的焦点指向乡村贫困问题。例如,社会学家陆学艺指出,集体化使整个乡村出现了“普遍贫困化”的趋势,8亿多农民挣扎在温饱线上,其中2亿多人连温饱也难以维持,“处在绝对贫困的境地”。

集体化体制下的乡村贫困是个毋庸讳言的事实,以此为中心的研究分析自然有其不可替代的重大意义。但同样不容讳言的是,这些研究与分析有意无意间忽略了以下诸多关键因素:

其一,中共乡村问题意识的合理性。事实上,自晚清开始,中国的思想界特别是精英分子就已经开始检讨中国的落后、思考并设计中国的发展道路问题了,其中就大量涉及中国乡村问题的表现、内涵、生成原因、解决方法等问题,并提出了许多极具启发意义的观点,例如,“人口膨胀所导致的生存资源紧张”,“自然灾害对乡村社会生活的巨大破坏”,“政府剥夺压榨对民困的加剧”,“小农生产方式的落后”,“西方列强侵略对中国乡村生产与生活秩序的冲击”,“战争对乡村的破坏”,“地主豪绅对农民的剥夺”,“商业与金融资本的巧取豪夺”,“社会奢靡之风的不良影响”,等等。进入民国后,乡村问题进一步加剧,不同政治信仰与社会阶层的代表纷纷提出了自己的理解与主张,例如,国民党话语中的帝国主义侵略、乡村金融枯竭、地权不均、乡绅土劣化等,中共话语中的帝国主义侵略、阶级剥削,乡村建设派话语中的农民“愚、贫、弱、私”的病象,经济学家视野下的土地不均与资本缺乏,社会学家视野中的人口过剩、技术落后、国内政治不良、政府剥夺太重,等等。将晚清民国时期思想界的讨论与前述集体化时代中共关于乡村问题的认知加以比较,我们会发现两者之间有着太多的相似性。这一方面说明,随着时代的变迁,乡村问题的内涵及表现会发生诸多层面的转变,但从根本上看,它们大多是长期累积起来的结构性问题,革命的胜利与政治的重建或可以在短时间内予以缓和,但不可能有根本性、即时性的解决。进一步说,集体化时代中共关于乡村问题的认知与表述,很大程度上是对此前中国思想界相关理论成果的一个继承、综合与提升,有着其显著的合理性。这是必须要明确的。

其二,对近代中国而言贫困是个历史性窠臼。一方面,透过上述清末民初思想界的讨论可以发现,贫困问题至少在鸦片战争时期就已经存在且比较严重了,而造成此种局面者既有社会政治层面的因素,更有人口多、土地少、自然灾害严重、生产水平低等长时段结构性因素。这也意味着反贫困是个长期而艰巨的任务,不能寄希望于短期的乃至一时的政治变革与政策调整。事实上,即使经过改革开放20年后,到2000年中国的贫困人口仍高达9422万人,占全国人口的10.2%。另一方面,贫困也是个发展不平衡的问题。因自然环境特别是生存资源禀赋状况的巨大差异,虽同处乡村地区,但那些内陆地区、西部地区、偏远地区、山区的农民,远比城郊农民贫困的多。有研究表明,1980年时中国不同省之间农村人均收入差异的70%是缘自人均土地数量与质量上的差异。这也说明,因此而产生的贫困,远非人力在短时期内所能解决。

其三,中共的反贫困政策与实践大多具有基础性和战略性意义。农村反贫困问题同样是个复杂的系统工程,既需要宏观层面的产业、财政、社会等政策的支持,也需要微观层面的生产、生活环境的改造,既需要向贫困者直接提供基本生活必需品以解燃眉之急,更需要培育乡村自身的反贫困能力。在这其中,包括农田、水利、交通、教育、卫生等在内的基础设施的建设和完善,是“最为重要”和“必不可少的先决条件”。从这个意义上说,前述集体化时代的水利、农业机械与科技、基础教育、粮食生产等领域的建设,其成就与意义是不容小觑的。事实上,有关这点也得到了国外学术界的认同。哈佛大学铂金斯教授即撰文指出,“无可怀疑的是,70年代的旱涝灾害对产量的影响小于70年代以前,所以,农村的某些重要成就要归功于农村建设”。加州大学的马德森教授则指出,尽管自1950年代中期以来“村民们的人均粮食产量没有得到很大的增加”,但“经济的发展却已经逐渐地给许多公社带来了大量的经济利益”,例如,较好的道路设施、部分电灯和通讯工具、新卫生所以及得到改进的卫生技术等等。他还特别指出:不断增加的农村人口本身就是“物质生活水平得到改善的一种标志”,而且“这些物质利益要比革命前更加均等地为全村人所享有”。还需要补充说明的是,集体化时代的许多建设成就,一直惠及当下。例如,据统计,截至2004年底全国计有大型水库460座,中型水库2869座,全国水库总库容5542亿,以此与前述水利建设成就相比,可以发现其中多半建设于集体化时代。

需要特别指出的是,本文所关心的重点不完全是集体化的成败得失问题,更重要的是透过上述的梳理分析,我们发现其中蕴含着更具学术意义和现实意义的深层问题:(1)在思想理念、政策方向均具有合理性且在实践层面亦不乏成就的情况下,为何乡村贫困依旧?(2)批评者为何轻视甚至忽视上述合理性与建设成就?在笔者看来,这虽然是两个层面的问题,但其背后的价值理念与思维方式却有着共同性,这就是以当下需求为中心的问题意识与话语形式。不能否认这种话语形式所具有的重大现实意义,但必须同时认识到它也不可避免地遮蔽了更广阔、更复杂的历史场景和更多元的利益主体与社会需求,并进而导致了一系列悖论现象的发生。简单地说,在实践层面,它表现为对即时获得感的追逐和凸显,政策上急功近利,发展目标与评价标准单一。人们常常批评集体化模式存在“急躁冒进”、“一大二公”、“重工业轻农业”、“重城市轻乡村”、“重积累轻消费”等问题,根本上看,它都是片面追求当下意义的结果。进一步说,正因如此才出现了一幅奇怪的现象:与轰轰烈烈、高歌猛进的农村建设相比,农民的贫困问题并没有得到明显改善,个别地区“甚至倒退到抗日战争以前的水平”。

在理论和学术研究层面则表现为认识问题的简单化和表面化倾向。上述各种因素之所以被长期轻视乃至忽视,原因即在此。由此,也催生了一系列更深层的问题:(1)认识上的片面性。例如,黄宗智曾以“没有发展的增长”来解释集体化时代的乡村贫困问题,认为集体化时代农业生产条件的改善和农业产量的大幅度增加,不但没有促进劳动生产率和报酬的增长,反而使其停滞不前甚或是有所下降⑦。这种分析的启发性是鲜明而显著的,但问题也很明显,即把发展定义为狭义的、即时的个人直接所得,而忽视了在基础建设领域的成就。同时,集体化下的乡村贫困问题既有生产方面的因素,更重要还是与整个国家发展战略及财富分配体制有关。就此而言,笔者更同意经济学家林毅夫的观点,即在他看来,制度低效(“在生产队体制下劳动的激励和生产率都要低于单个家庭农场和自愿形成的合作社下的劳动激励和生产率”)是导致农业生产乃至整个集体化体制危机的关键因素。(2)深陷自相矛盾的逻辑中而不能自觉。人们常常一方面以急于求成来批评集体化模式下的各种激进政策,另一方面又批评集体化没有解决乡村贫困问题,但却没有意识到在做出此种评论时,自身潜意识中也存在一种急于求成的心理。正如前述,乡村贫困是个历史性窠臼,用一个累积了一个多世纪的历史性问题,来评价一个短期的政策与体制的成败得失,显然有失客观与理性。(3)话语雷同、以今论古,缺乏理论或学术创新能力。事实上学术界已经注意到了该类问题,有学者在讨论人民公社史研究时即指出,在众多研究中,除了大量不太符合学术规范的著述以外,还有部分论著是根据已经出版的资料集或者二手资料做支撑,“其结论几乎都与主流意识形态不证自明的观点相一致”。

余 论

集体化时代是近代以来中国乡村转型最为剧烈和影响最为深远的历史时期之一,如何推进该段历史的研究,学术界已经有所关注和讨论。例如,有学者注意到历史学者的“参与不多”,“许多成果只是下了事实描述的功夫,很少个人的思考,更缺乏理论性的提炼”,强调“历史现象的研究,最终还是要由历史学家来完成”,认为要“做出合乎历史条件的解释”,首先要从历史资料的收集整理做起;还有学者认为加强“各种史料的收集、整理与研判”,是避免或减少重复性、增加研究学术性的最佳途径,等等。诸如此类的思考与建议都具有很强的指导性。但在笔者看来,单纯的资料收集还不是根本方法,或者说还是不够的,更重要的还需要视角的转变,特别是 重新思考一些重大理论问题。以下两点最为关键:

(1)如何看待现代化进程中的乡村贫困问题。众所周知,经济的工业化和人口的城市化,既是现代化的两大基本动力,也是其基本的表象与特征。如果我们承认这一点,那就也必须承认乡村的贫困与衰败几乎是现代化进程中的一种必然乃至应然。由此,我们也就必须重新审视近代以来的各种乡村建设理论、方针、政策与体制:它们是基于长远的社会经济发展战略,还是出于现实的政治考量,抑或是一种复古的文化情怀?它们在哪些层面适应了现代化进程?又在哪些层面偏离甚至逆现代化潮流而动?这些问题不解决,乡村建设的目标与方向就不明确,事倍功半甚至半途而废的现象仍会发生。

(2)如何转换话语体系特别是看待农民在反贫困进程中的角色与地位。近代以来,以“救济乡村”为名,各种政治力量、社会力量乃至学术团体,都进行过角度不同的尝试,前赴后继,蔚为壮观。但引人注目的是其中绝大多数无疾而终,仅在思想史上留下点点记录,以至于发起者无奈地发出“号称乡村运动”而“乡村不动”、“与农民应和而合不来”的慨叹;少数在社会实践层面发生具体作用者,又被常常批评为“名为建设乡村,实为破坏乡村”,特别是类似的慨叹与批评迄今不绝。显然,问题出在精英阶层所使用的话语体系上而绝不是农村和农民身上。进一步说,长期以来,精英阶层习惯于从国家本位、以同质化与本质化的思维来审视农民问题,始终把农民作为被改造的对象来设计和安排,在思想观念上、政策体制上,特别是产权制度上轻视甚至是漠视农民的自主意识、自主能力特别是自主创造力,虽时代巨变,但这一思维方式并没有根本性改变。这正是悖论发生的根源所在。换言之,上述话语体系不变,各类悖论现象还会重复发生。

参考文献:

[1]参阅张寿春:《人民公社化运动及人民公社问题研究综述》,《当代中国史研究》1996年第3期;刘德军:《近十年农村人民公社研究综述》,《毛泽东思想研究》2006年第2期;辛逸:《人民公社研究述评》,《当代中国史研究》2008年第1期;叶扬兵:《农业合作化运动研究述评》,《当代中国史研究》2008年第1期;葛玲:《中国乡村的社会主义之路——20世纪50年代的集体化进程研究述论》,《华中科技大学学报(社会科学版)》2012年第2期;等等。

[2]参阅肖冬连:《加速集体化的一个重要原因——论优先发展重工业与农业的矛盾》,《中共党史研究》1988年第4期;牛若峰、郭玮、陈凡:《中国经济偏斜循环与农业曲折发展》,中国人民大学出版社1991年版,第10—11页;林毅夫、蔡防、李周:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,上海三联书店、上海人民出版社1994年版,第18—45页;陆学艺等:《中国农村现代化道路研究》,广西人民出版社1998年版,第4页;贺雪峰:《试论20世纪中国乡村治理的逻辑》,《中国乡村研究》第5辑,福建人民出版社2007年版;温铁军:《“三农”问题与制度变迁》,中国经济出版社2009年版,第160—161、186页。

[3]毛泽东:《〈中国农村的社会主义高潮〉按语选》(1955年9月、12月),中共中央文献研究室编:《毛泽东文集》第6卷,人民出版社1999年版,第447页。

[4]毛泽东:《关于正确处理人民内部矛盾的问题》(1957年2月27日),《毛泽东文集》第7卷,人民出版社1999年版,第221、240页。

[5]毛泽东:《同斯诺的谈话》(1960年10月22日),《毛泽东文集》第8卷,人民出版社1999年版,第216—217页。

[6]周恩来:《政府工作报告》(1954年9月23日),中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》第5册,中央文献出版社1993年版,第584页。

[7]刘少奇:《在扩大的中央工作会议上的讲话》(1962年1月27日),《建国以来重要文献选编》第15册,中央文献出版社1997年版,第87—88页。

[8]参阅《领导农业生产的关键所在》(1953年3月26日)、《为动员一切力量把我国建设成为一个伟大的社会主义国家而斗争》(1953年12月),《建国以来重要文献选编》第4册,中央文献出版社1993年版,第109—115、713—715页。

[9]《中央人民政府政务院关于发动群众继续开展防旱、抗旱运动并大力推行水土保持工作的指示》(1952年12月19日),《建国以来重要文献选编》第3册,中央文献出版社1992年版,第444页。

[10]毛泽东:《粮食统购统销问题》(1953年10月2日),《毛泽东文集》第6卷,第296页。

[11]周恩来:《政府工作报告》(1954年9月23日),《建国以来重要文献选编》第5册,中央文献出版社1993年版,第593—604页。

[12]《中共中央批转农业部党组〈关于庐山会议以来农村形势的报告〉》(1959年10月15日),《建国以来重要文献选编》第12册,中央文献出版社1996年版,第624页。

[13]《团结一致,依靠群众,争取世界和平和国内社会主义建设的新胜利》(1961年1月1日),《建国以来重要文献选编》第14册,中央文献出版社1997年版,第6页。

[14]《中央人民政府政务院关于劳动就业问题的决定》(1952年7月25日),《建国以来重要文献选编》第3册,第286页。

[15]《中央卫生部党组关于节制生育问题向党中央的报告》(1955年2月),《建国以来重要文献选编》第6册,中央文献出版社1993年版,第59页。

[16]李先念:《粮食问题不可掉以轻心》(1957年3月4日),《建国以来重要文献选编》第10册,中央文献出版社1994年版,第109页。

[17]毛泽东:《党内通信》(1959年4月29日),《毛泽东文集》第8卷,第49页。

[18]《中共中央关于农村劳动力安排的指示》(1960年5月15日)、《中共中央关于全党动手,大办农业,大办粮食的指示》(1960年8月10日)、《中共中央关于确保完成粮食调运计划的指示》(1960年8月15日),《建国以来重要文献选编》第13册,中央文献出版社1996年版,第384、525、537页。

[19]《把“农”字放在第一位》,《人民日报》1975年10月15日。

[20]《中共中央关于农业税收问题的指示》(1952年11月12日),《建国以来重要文献选编》第3册,第407页。

[21]毛泽东:《必须切实解决农民负担过重问题》(1952年10月15日),《毛泽东文集》第6卷,第241页。

[22]薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》上卷,中共中央党校出版社1991年版,第271页。

[23]刘少奇:《当前经济困难的原因及其克服的办法》(1961年5月31日),《建国以来重要文献选编》第14册,第357页。

[24]1957年,全国人均国民收入142元;1961年,全国农民平均消费水平为68元。参见薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》下卷,第747、765页。

[25]参阅毛泽东:《论十大关系》(1956年4月25日)、《关于社会主义商品生产问题》(1958年11月9日)、《在郑州会议上的讲话(节选)》(1959年2月27日)、《坚决退赔,刹住“共产风”》(1960年12月30日),《毛泽东文集》第7卷第29页、第438—439页,第8卷第9—10、227页;《郑州会议记录》(1959年2月27日—3月5日),《建国以来重要文献选编》第12册,第125—130页。

[26]《中华人民共和国国务院关于加强农民业余文化教育的指示》(1955年6月2日),《建国以来重要文献选编》第6册,第261页。

[27]《教育部党组关于全国农村半农半读教育会议的报告》(1965年5月14日),《建国以来重要文献选编》第20册,中央文献出版社1998年版,第313页。

[28]毛泽东:《把爱国卫生运动重新发动起来》(1960年3月18日),《毛泽东文集》第8卷,第150页。

[29]《文化部党组关于停演“鬼戏”的请示报告》(1963年3月16日),《建国以来重要文献选编》第16册,中央文献出版社1997年版,第249页。

[30]参阅《中央工作会议关于农村整风整社和若干政策问题的讨论纪要》(1961年1月20日)、《中共中央关于目前农村工作中若干问题的决定(草案)》(1963年5月20日),《建国以来重要文献选编》第14册第89—90页、第16册第321页;《邓子恢关于城乡高利贷活动情况和取缔办法的报告》(1964年1月13日),《建国以来重要文献选编》第18册,中央文献出版社1998年版,第252—261页。

[31]毛泽东:《组织起来》(1943年11月29日),《毛泽东文集》第3卷,中央文献出版社1996年版,第932页。

[32]毛泽东:《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》(1949年3月5日),《毛泽东选集》第4卷,人民出版社1991年版,第1432页。

[33]毛泽东:《粮食统购统销问题》(1953年10月2日),《毛泽东文集》第6卷,第295页。

[34]毛泽东:《关于农业互助合作的两次谈话》(1953年10月15日、11月4日),《毛泽东文集》第6卷,第302—304页。

[35]陈云:《关于计划收购和计划供应》(1954年9月23日),《建国以来重要文献选编》第5册,第632页。

[36]《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划(1953—1957)》(1955年7月30日),《建国以来重要文献选编》第6册,第407页。

[37]参阅《中国共产党第七届中央委员会第六次全体会议(扩大)关于农业合作化问题决议》(1955年10月11日)、毛泽东《〈中国农村的社会主义高潮〉序言》(1955年12月27日)、《中共中央关于向全体农村人口进行一次大规模的社会主义教育的指示》(1957年8月8日)、《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要(修正草案)》(1957年10月25日),《建国以来重要文献选编》第7册,中央文献出版社1993年版,第287—288、435页;第10册,第528—529、634页。

[38]毛泽东:《关于农业合作化问题》(1955年7月31日),《毛泽东文集》第6卷,第432页。

[39]毛泽东:《我们的经济政策》(1934年1月),《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第132页。

[40]毛泽东:《〈中国农村的社会主义高潮〉按语选》(1955年9月、12月),《毛泽东文集》第6卷,第451页。

[41]毛泽东:《对〈一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要(草案)〉稿的修改和给周恩来的信》(1956年1月7日—9日),中共中央文献研究室编:《建国以来毛泽东文稿》第6册,中央文献出版社1992年版,第4页。

[42]逄先知、冯蕙主编:《毛泽东年谱:1949—1976》,中央文献出版社2013年版,第373页。

[43]参阅《建国以来重要文献选编》第11册,中央文献出版社1995年版,第455—458页,第13册第415—417页,第14册第858—865页,第20册第572—594页。

[44]《关于农业合作化问题》(1955年7月31日)、《〈中国农村的社会主义高潮〉按语选》(1955年9月、12月)、《党内通信》(1959年4月29日)、《关于农业机械化问题的一封信》(1966年3月12日),《毛泽东文集》第6卷第431—439、457页,第8卷第49、428页。

[45]《全国农业会议总结》(1962年11月29日),《建国以来重要文献选编》第15册,第754页。

[46]陈永贵:《第三次全国农业机械化会议开幕词》(1978年1月5日),《新华月报》1978年第1期。

[47]《夺取三年决战的胜利——祝第三次全国农业机械化会议的召开》,《新华月报》1978年第1期。

[48]李先念:《粮食问题不可掉以轻心》(1953年3月4日),《建国以来重要文献选编》第10册,第108—109页。

[49]《关于向全军印发〈农业大有希望〉报告的批语》(1958年6月22日),《建国以来毛泽东文稿》第7册,中央文献出版社1992年版,第280页。

[50]薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》下卷,第694页。

[51]《中共中央关于农村劳动力安排的指示》(1960年5月15日),《建国以来重要文献选编》第13册,第384页。

[53]《以粮为纲,全面发展》,《人民日报》1972年4月16日。

[54]参阅《中共中央关于农村人民公社分配工作的指示》(1960年5月15日)、《中共中央关于进一步巩固人民公社集体经济、发展农业生产的决定》(1962年9月27日)、《中共中央、国务院关于发展农村副业生产的决定》(1962年11月22日)、《全国农业会议总结》(1962年11月29日),《建国以来重要文献选编》第13册第388—392页,第15册第610—611、700—704、754页;毛泽东:《〈中国农村的社会主义高潮〉按语选》(1955年),《毛泽东文集》第6卷,第461页;薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》上卷,第390—391页。

[55]参阅《建国以来重要文献选编》第11册,中央文献出版社1995年版,第455—458页,第13册第415—417页,第14册第858—865页,第20册第572—594页。

[56]《关于农业合作化问题》(1955年7月31日)、《〈中国农村的社会主义高潮〉按语选》(1955年9月、12月)、《党内通信》(1959年4月29日)、《关于农业机械化问题的一封信》(1966年3月12日),《毛泽东文集》第6卷第431—439、457页,第8卷第49、428页。

[57]《全国农业会议总结》(1962年11月29日),《建国以来重要文献选编》第15册,第754页。

[58]陈永贵:《第三次全国农业机械化会议开幕词》(1978年1月5日),《新华月报》1978年第1期。

[59]《夺取三年决战的胜利——祝第三次全国农业机械化会议的召开》,《新华月报》1978年第1期。

[60]李先念:《粮食问题不可掉以轻心》(1953年3月4日),《建国以来重要文献选编》第10册,第108—109页。

[61]《关于向全军印发〈农业大有希望〉报告的批语》(1958年6月22日),《建国以来毛泽东文稿》第7册,中央文献出版社1992年版,第280页。

[62]薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》下卷,第694页。

[63]《中共中央关于农村劳动力安排的指示》(1960年5月15日),《建国以来重要文献选编》第13册,第384页。

[64]《以粮为纲,全面发展》,《人民日报》1972年4月16日。

[65]参阅《中共中央关于农村人民公社分配工作的指示》(1960年5月15日)、《中共中央关于进一步巩固人民公社集体经济、发展农业生产的决定》(1962年9月27日)、《中共中央、国务院关于发展农村副业生产的决定》(1962年11月22日)、《全国农业会议总结》(1962年11月29日),《建国以来重要文献选编》第13册第388—392页,第15册第610—611、700—704、754页;毛泽东:《〈中国农村的社会主义高潮〉按语选》(1955年),《毛泽东文集》第6卷,第461页;薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》上卷,第390—391页。

[66]毛泽东:《必须注意经济工作》(1933年8月12日),《毛泽东选集》第1卷,第125—126页。

[67]毛泽东:《新民主主义论》(1940年1月),《毛泽东选集》第2卷,人民出版社1991年版,第692页。

[68]毛泽东:《论联合政府》(1945年4月24日),《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第1078页。

[69]毛泽东:《在南京、上海党员干部会议上讲话的提纲》(1957年3月19日),《毛泽东文集》第7卷,第289页。

[70]《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要(修正草案)》(1957年10月25日),《建国以来重要文献选编》第10册,第633—656页。

[71]参阅《建国以来重要文献选编》第11册第489—498页,第13册第214—216页,第15册第708—713、740—762页,第20册第310—321页。

[72]参阅水利部农村水利司编:《新中国农田水利史略(1949—1998)》,中国水利水电出版社1999年版,第27页;杨煜国:《毛泽东高度重视水利建设》,《世纪行》2009年第3期;王琳:《毛泽东水利思想及其当代价值》,山西大学博士学位论文,2012年,第56—57、72—73页。

[73]据国家统计局国民经济综合统计司编《新中国六十年统计资料汇编》(中国统计出版社2010年版,第6、72页)和《中国教育年鉴》编辑部编《中国教育年鉴:1949—1981》(中国大百科全书出版社1984年版,第1001—1023页)等相关资料计算。

[74]《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》,《人民日报》1979年10月6日。

[75]万里:《农村改革是怎么搞起来的》,《中国经济时报》1998年4月30日。

[76]陆学艺:《“三农论”:当代中国农业、农村、农民研究》,社会科学文献出版社2004年版,第189、338—339页。

[77]参阅赵兴胜等:《中华民国专题史·地方政治与乡村变迁》,南京大学出版社2015年版,第2—4、20—42页。

[78]中华人民共和国国务院新闻办公室:《中国农村扶贫开发的新进展(2011年11月)》,人民出版社2011年版,第9页。

[79][80][英]罗德里克·麦克法夸尔、费正清主编,李向前等译:《剑桥中华人民共和国史(1966—1982)》,海南出版社1992年版,第551—552,537、713页。

[81]王雨林:《中国农村贫困与反贫困问题研究》,浙江大学出版社2008年版,第182页。

[82]王浩主编:《中国水资源与可持续发展》,科学出版社2007年版,第161—162页。

[83]秦兴洪等主编:《新中国60年农村发展之路》,广东高等教育出版社2009年版,第118页。

[84][美]黄宗智:《中国农村的过密化与现代化:规范认识危机及出路》,上海社会科学出版社1992年版,“自序”,第3页。

[85]林毅夫:《制度、技术与中国农业发展》,上海三联书店、上海人民出版杜2014年版,第12页。

[86]辛逸:《人民公社研究述评》,《当代中国史研究》2008年第1期。

[87]李金铮:《问题意识:集体化时代中国农村社会的历史解释》,《晋阳学刊》2011年第1期。

[88]梁漱溟:《乡村建设理论》,上海人民出版社2011年版,“附录一”,第403—405页。

[89]赵兴胜:《现代性与乡村传统文化的未来》,《人民论坛·学术前沿》2013年3月下卷,总第22期。