作者:张海荣 责任编辑:网络部 信息来源:《北京行政学院学报》 发布时间:2017-05-16 浏览次数: 5213次

【摘 要】人民公社时期,队干部虽不是国家行政系统中的组成人员,却是贯彻和落实党的农村政策的神经末梢,因此,在“变通”执行政策问题上有着举足轻重的作用。当时,尽管上级的教育和整训比较严格,实践中广大队干部与农民一起,采取多种应对策略,对集体经营等比较硬性的农村政策进行了修改“变通”。探究原委,维护村庄稳定与社员生活是“变通”的主要原因;疲于应付十分棘手的经营管理是“变通”的主观原因;费力不讨好、经常被问责是“变通”的社会心理动因;乡土村落中重人情往来的传统文化使队干部尽可能地向农民靠拢。总之,研究这一问题,不仅有利于我们反思集体化时期的乡域治理,同时也对理解现今农村基层干部“有选择性”地执行政策问题提供了历史的借鉴。

【关键词】人民公社时期;队干部;政策执行行为;变通执行政策

一、引言

政策是一种观念形态的目标方案,只有通过执行才会变为现实,取得预期效果。无论过去还是现在,在党和国家农村政策的贯彻落实中,广大村干部被赋予了作为政策执行主体的权责。从理论上说,国家目标与乡村社会利益诉求具有一致性,政策执行应该是一种单向的“授权与执行”的复制关系。然而,囿于种种主客观原因,二者不一致的情况时常发生,由此,也就产生了村干部如何执行政策,即政策行为问题。纵观人民公社时期,尽管上级的教育和整顿比较严格,实践中广大队干部的政策执行并非千篇一律,而是呈现出多面相特征。除按照政策本意执行外,还存在着宁“左”勿右的扭曲执行、“变通”(修正或置换)执行等情况。相对于其他执行行为,在当时历史条件下,“变通”执行比较能体现队干部的勇气、责任心、能动性与策略性,某种程度上弥补了国家政策供给的不足。

关于人民公社时期队干部“变通”农村政策问题,据笔者多方检索,到目前为止,尚没有专题研究。但国内外学者的有关论述①,对本文有一定的启发意义。因此,本文欲从“变通”政策的积极方面借助翔实的个案对人民公社时期队干部政策行为进行深入细致的考察研究,以期获得可资借鉴的启示。

二、队干部五花八门的政策“变通”行为

大量证据表明,人民公社时期,当国家政策安排与农村社会的现实需求相悖时,大队与生产队干部在政策执行上并非一味地顺应上级的旨意,相反可能会大打折扣。当然,迫于政治环境的压力,其行为举止往往会讲究策略。特别是,“天高皇帝远”的边远地区,加之自身的农民身份往往使队干部有着豁出去的勇气,政策“变通”便在如此的逻辑下进行着。

(一)敷衍上级的指示安排

人民公社时期,农村制度安排往往比较硬性,队干部在执行任务时面临着严峻的考验。一方面,不按照国家政策行事会遭到上级的整肃;另一方面,不顾及村民的利益会使自己及家人遭到熟人社会的冷落与唾弃。两难选择中,队干部往往以敷衍上级的指令为对策。

具体地讲,农业集体化时期,尽管国家采取了非常严厉的措施,并不停地下达纠正指令,事实上,农村的包产到户不但没有中止反而不断扩大。其秘诀就在于队干部与农民“齐心协力”地进行敷衍。

档案记载,革命老区平山县共有57个公社,686个生产大队,2917个生产队,从1959年起就有包产到户现象。自发现包产到户后,县委便提出纠正;1962年初,特别召开公社书记和大队支书会议,结果仍未解决什么问题。会后,搞包产到户的大队又增加了50多个。[1]之所以如此,一是包产到户确实很有成效;另外,有些生产好的队由于上级征过头粮,觉得“丰产吃亏”,如队干部所言,“收粮有数,上级要没底,私分犯毛病,个人种保险”。[2]八届十中全会后,张家口地区不少生产大队与生产队不仅未纠正“单干风”,反而极力隐瞒分地实情。赤城县蔡庄子公社蔡庄子大队很典型,该大队自1961年起便私分集体耕地。在这一过程中,大队干部对私分土地点过头,且多次与生产队干部一起隐瞒少报分地数目。贯彻八届十中全会精神后,大队干部仍有抵触情绪,没有彻底纠正。检查组到村前,还有人往地里送粪继续单干。[3]“文革”时期,在举国上下一致批判资本主义道路之际,很多社队干部面上顺应着纠“包”形势,实际行动中却是拖拖拉拉甚至暗箱发展。武安县柳家河公社北义井大队,1973年把集体的260亩地分给社员耕种,一般年景是自种、自收、自吃;丰收年,按每人平均数卖征购粮;1974年又把50亩地分给社员。再如隆尧县的泽畔大队,三个生产队实行了包产到户,未见纠正。[4]大队与生产队干部的这种消极敷衍令上级十分苦恼,因此,经常派出工作组对农村基层领导班子进行整训。1975年,河北省在批林批孔运动中,以党的基本路线为纲,举办学习班,放手发动群众,认真对公社、大队与生产队的领导班子进行了全面整顿。整训过程中采取了多种方法,如社队上下结合、突出思想与方向等,效果却不尽人意。以遵化县张庄大队党支部为例,在工作队的帮助下,他们采取开门整风的形式,整肃大队领导班子,大家严肃地批评了支委搞单干活动的错误。接着,支部连续召开20多次大会,批判资本主义倾向。然而,事情过后,一切照旧。[5]总之,在政策执行的实践中,队干部消极敷衍在面上似乎没有离题太远,实际上却不是一种公事公办的规范性行为,而是一种情景化的行为方式。这种行为方式利用了上级不能每时每刻监督与检查的有利空间,同时又借助与农民浑然一体的便利条件,成为规避风险的常规策略。这种策略很韧,不会被轻易攻破。(二)两手准备:左一套右一套人民公社时期,农村不少社队在集体的名义下实行包产到户。为减少阻力,队干部在面上一般不忤逆上级“规范”,对外说起时都有一套符合程序的话语;与此同时,在农民圈内,他们会内部指导,直奔主题,从不拐弯抹角。如一位学者所言,农村在20世纪60年代的倒退中常常出现超越界限的情况,其中大队干部较多地站在生产队、个体农民和乡村传统一边。队干部“违反原则”的行为主要表现在个别指导中,而不是在大队会议上,因为后者的公开性质需要有一套符合时尚的语言,前者则为大队干部提供了一个表达自己意志的场合。[6]河北省魏县胡家湾大队的做法就很典型。1979年初,该大队模仿大名县的做法偷偷地搞了包产到户,有人说他们复辟倒退。为此,队干部私下与农民商量,把划分地块时的橛子砸到地下,别露出破绽;同时,村里召开支部大会,支委们高调发言并表明决心,不能搞包产到户,要社员搞好大田管理责任制。①类似情况档案也有记载:院堡公社多个大队以搞责任田为名,把集体全部耕地按人一半、劳一半包到户。如白枣林第四队老党员、原支书连章所说:“现在这个法叫责任田,实际确是包产到户。”[7]

总之,面对上级纠“包”的威严,队干部实在不敢公然地倒向农民一方;再者,作为农民大家庭中的成员,私下里与乡亲共谋与合作并非难事。于是,两个套路往往被队干部用做摆脱尴尬局势的灵活之策。

(三)破釜沉舟地“逆着干”

破釜沉舟地“逆着干”是人民公社时期队干部不得已的行事逻辑,这种情形大都发生在极为困顿的社队。大名县儒家寨公社后辛寨大队第六生产队,1978年不顾上级政策,在队干部主持下公然将部分大田包产到户。究其原因,经过十几年的集体经营,社员不仅没过上好日子,反而越来越穷。因生活极为困难,他们的情绪越来越低落,发牢骚说“中国还要不要后辛寨六队”。结果,社员纷纷外出,导致队里的劳力严重缺乏。面对这种情况,队长、副队长等人征求了大家意见,将部分耕地包产到户。这一做法遭到县领导的批评,并责令改正。关键时刻,队干部与社员一起顶住压力,地也不管、活也不干,以此进行对抗。工作组调查后也很无奈,不得不承认分田是有缘由的。[8]

“文革”结束后,张家口地区还处在“左”的氛围中,包产到户当然是不可触碰的雷区。即便如此,有些地方仍逆风而动。怀安县左卫公社尖台寨大队,在支部带领下恢复了“操心田”这一包产到户责任制。尖台寨位于洋河、洪塘河三角地带,水利条件便利。按理说,农民的生活应该是有保障的。但是,长期实行“大呼隆”经营,粮食产量很低,社员生活极苦。1976年人均收入不足100元,每个劳动日值只有0.5元,还兑现不了。对此,党支部发动群众讨论,“尖台寨村有怀安屈指可数的好条件,粮食亩产总是徘徊不前,难道就不能实行‘操心田’吗”?讨论后,800亩上等好地很快被分包到户,其他大田也包产到户。翌年,人均收入达到255元,劳动日值1.55元,增长一倍多。可是,良好的成效不仅没得到上级的嘉奖,反而遭到批评。支部书记被召唤到县委,受到严厉训斥:“尖台寨人就你能,数你高明?去年就批评你,不让你搞包产到户,今年又搞,你眼里有没有领导?”挨了一顿训,支书憋着一肚子气回到村里,就是不改,坚持到中央发来75号文件。[9]

纵观1962~1980年初人民公社的经营管理,三级所有、队为基础的公社制度基本上是比较稳定的。在这一历史时期,大队与生产队干部某种程度上掌握着农村的权力,因此,面对严重违背农村实际的政策时,他们往往有条件抛开上级的“思维”与“方式”。特别是,经历了20世纪50年代末60年代初的大饥荒,队干部们深深地认识到:农村问题的症结不在于“地、富、反、坏”的影响与破坏,而在于不合时宜、不着边际的政策。基于这种深刻的体会,于是采取了上述行之有效的“变通”之策。

三、队干部“变通”政策的多角度分析

农村的天地是广阔的,基层社会的行事风格是多样的。通过若干事例展现大队与生产队干部“变通”的方式和逻辑无疑使人觉得鲜活生动。然而,深入揭示队干部“变通”之道的种种原因,启迪人们进一步思考,会令人更为倚重。对此,笔者试着从以下几方面进行探讨。

(一)维护村庄稳定与社员生活是队干部“变通”政策的主要原因

“顾嘴吃饭是人最基本的生存要求”,如果达不到这个底线,会导致灾难性的后果。人民公社时期,因集体经营的低效,粮食产量不断下降,农民常常面临着饥饿的威胁。除人口的非正常死亡外,广大农村还衍生出种种其他问题。

一是偷盗现象严重。伴随着粮食的紧缺,农民为了活命,偷盗等案件迅速上升。当时,偷盗事件主要集中在盗窃集体方面。例如,20世纪60年代初,饥荒比较严重的蔚县,据不完全统计,1960年11月以来,共发生偷粮偷薯在百斤以上的即有193起;西城公社发生大小偷盗案件106起,其中偷盗粮薯百斤以上的有61起。有的偷羊偷猪,甚至偷杀毛驴,有的成群结伙手持武器偷盗粮仓薯窖。[10]类似事件也反映在文学作品里,作家贾平凹在《我是农民——乡下五年的记忆》中讲述了大量偷的故事,认为“当时的农民,几乎没有不偷盗的”[11]。

不过,在偷盗集体的同时,也存在个人之间的偷盗现象。笔者小时候生活在农村,常常听祖父讲集体化时期村里某人偷了诸如一个煎糕、一碗小米而导致与别人动手结怨等事件,也听到上下邻村因小偷小摸而产生的纠纷。总之,偷盗不仅影响到农民之间与农民家庭内部的和谐关系,更为重要的是,在食物紧缺的条件下,偷盗本身意味着对他人生命财产的剥夺,影响到广大农民的稳定生活。

二是浪费问题十分普遍。集体化以后,农民“发家”的心理被共同富裕的外力观念强行覆盖,因心理遭受挤压而表现出浪费集体财物的反常行为。就生产领域来看,对大田不珍惜、不精耕细作,常常浪费土地;对生产果实漫不经心,不认真看管,任凭颗粒挥洒;对农具肆意损坏,不加维修;对耕畜漠不关心甚至蓄意处置等。据武清县黄庄公社下朱庄生产大队整风整社情况,1960年春天与冬天,连续发生社员毒死烧死牲口的事件,数量达40多头。此外,第四生产队全年包产4.8万斤,场里地里便丢失了1.5万斤,群众说“好年好月没得好过”[12]。

在生活领域,农民同样浪费成风,以其对待公共食堂的态度为例:从总体上看,公共食堂开办之初,农民们顿顿吃干饭、一天吃五六顿、放开肚皮吃、边吃边糟蹋,千百年中养成的勤俭节约习惯几乎在一夜之间消失殆尽,这些与小农习惯极不相

称的行为在全国391万个食堂中十分普遍。据韩丁采访的长弓村村民回忆,“当时我们的生活真好。大碗吃肉,谁吃谁就是革命派,不吃就是反动派。人们甚至互相打赌,看看究竟谁吃得多”[13]

就河北省而言,农民在食堂内大吃大喝乱糟蹋的现象也为数不少。例如,笔者的父母经常讲述入食堂时的情景:

“刚入食堂,大家觉得很新鲜,不过谁都不愿少吃一点晚到一步;当时净吃好的干的,由于咱们这儿不产大米,一天三顿饭,几乎是油炸糕、炸油饼,很少喝稀粥;有的人因吃得太多、消化不好还生了病;剩余饭菜都倒掉,大家也不心疼。见外边人(指不在食堂所含范围内的相邻村社的人)很热情,即使不很熟悉,到吃饭时也是留着,反正不是吃自家的,还落个人情。”

总之,上述种种不合常理现象使群众“散了心”、队干部“寒了心”,农村生产生活状况日益恶化,贫病致死的事经常发生。严重的问题将农村基层干部推到了风口浪尖上,是一如既往地坚持上级的政令,还是另觅他途改善农民的生存境遇?在争取活命的现实面前,后者无疑常常是队干部的首选。如霸县煎茶铺公社郝青口大队党支书所说,

“谁还顾及方向不方向?反正觉得包产到户(组)出不了剥削就行,能多打粮食,让社员能吃饱肚子就行”;白坟大队党支书也认为,“包产到户(组)才能解决很多问题,到时候挨吹(指挨整),吹去吧,犯错误也值得”[14]

(二)疲于应付十分棘手的经营管理是队干部“变通”政策的主观原因

合作化以来,工分制是农民劳动计量与报酬分配的基本制度,亦称劳动日制,即按劳动记工分,按工分分配。这一制度既是一种分配制度,同时也可以理解为一种集体劳动的管理制度。最初,工分制是按照社员劳动能力制定的,即“死分死记”,但它只反映了一个人潜在的劳动能力,不能反映其实际劳动付出。为解决集体劳动中“出工不出力”的问题,在基本工分的基础上,实行群众评议,即“死分活评”。可是“活评”缺乏客观科学的尺度,同时又碍于亲戚邻里关系拉不下情面,往往流于形式。如社员所说:“活好干,工难评,说谁不好伤感情”。

尤为严重的是,由于缺乏有效的管理,进一步导致了干群之间的矛盾。本来,按照上级的政策旨意,集体化以后,农村干群之间应该是同志式的平等互助关系。现实中,这样的设想不仅没能实现,相反,政策缺陷却导致了干群之间的对立。当时社员普遍认为干部管得严、统得死、占得多,感觉“活是为干部做的,钱是为干部挣的”,因而对集体经济漠不关心,干活常常敷衍;与此同时,干部觉得社员不听调遣、投机取巧,结果双方关系搞得十分紧张。

为使问题得到根本解决,广大干群也曾付出了艰辛的努力,进行了不懈的探索。可是,在统一经营的制度框架下,努力与探索的成效不明显,生产队内依然矛盾丛生。为摆脱“无尽的烦恼”,队干部们不得已实行了虽非法却十分有效的制度,即包产到户。这一制度从根本上改变了集体经营中的各种问题。包产到户后社员干活不用催,田间管理不用评工记分,大农活也是在作业组内自评自记,用不着队干部劳神;同时,干部能够抽出更多的时间参加生产,因之干群之间的紧张关系得到显著改善。如一位生产队长所言:“过去当干部有四多:杂事多、跑路多、误工多、操空心多。包产到户后干部有三多:参加生产多、考虑全面问题的时间多、心情舒畅得多。”[15]

总之,在队干部“变通”政策的复杂原因中,疲于应付十分棘手的经营管理应是重要的一环。就此,笔者曾问询过多位集体化时期的生产队干部,得到他们的一致肯定。大名县万北一队队长董可志的言谈回顾很说明问题:

“走集体的时候,我们队社员上工一团糟,搞不好管理,生产队很穷,有些老党员凭借资格看到队长就骂。因为穷,有的社员卖东西,有的外出搞单干副业,有的干着偷摸的勾当;外人顺势给我们队起了很多外号,什么‘操旦队’、‘土匪队’、‘小贼队’等等;为此,走马灯地换干部,换干部不行就分队,一分为二后干部多了,工作上却没有起色,反而不干活的人更多了,社员更没有积极性。上级也多次派来工作组进行整顿,效果不大。面对这种情况,社员很丧气,早没了信心。有的说,‘咱们这个队就像老鼠的尾巴,一百棒槌也打不粗了’,有的说,‘就是把神仙请来,也甭想把咱这个队治好’。我接手生产队的管理,依然十分麻烦,矛盾很多。说实话,我这人爱睡个懒觉,早上稍晚一点出门召集出工,社员故意齐刷刷坐到我家门口等着,弄得我很不好意思;特别是派活时常常没人听你的,让人很生气。……就这样,管它三七二十一,我使使大胆把地分包了,让他们各干各的。”①

(三)费力不讨好、经常被问责是队干部“变通”政策的社会心理动因

改革开放以来,随着“三农”问题的日益升温,集体化时期农村社队干部的行为角色日渐纳入学界的研究视线。例如,有学者研究基层骨干在合作化运动中的作用[16],另有学者研究基层干部对公社化的影响[17],等等。不过,到目前为止,鲜有对公社化时期农村队干部真实社会心理的周详论述。围绕着本研究,笔者作了些探索。具体地讲,人民公社时期队干部的社会心理主要体现在以下方面:

1.感觉身心疲惫

公社化以后,统一的经营管理将所有农民“框”住,各种问题几乎都由队干部协调处理。其间,大队与生产队干部因担负着数项重要职责,时常感觉身心疲惫。

一是劳心于生产生活管理。组织生产、保障社员稳定生活是队干部工作的重中之重。《农村人民公社工作条例修正草案》规定:生产大队管理委员会应帮助生产队做好生产计划,帮助生产队安排好社员生活,管理全大队的民政、民兵、治安、卫生等项工作;对生产队管理委员会而言,应根据实际情况、当地的生产习惯和轮作制度,根据国家的计划要求和本队生产生活的需要,制定本队的生产计划,积极开展多种经营,对于生活没有依靠的老、弱、孤、寡、残疾的社员,遭到不幸事故、生活发生困难的社员,实行供给或者给以补助。[18]

虽然政策文件条分缕析,可是操作起来却难上加难。因为,在比较低下的生产力基础上,集体经营使大家都向一块块狭小的土地“要饭吃”,造成了人际间的碰撞与摩擦。人际关系的紧张状态无形中给队干部的协调管理带来很大困难。具体地讲,在生产调配、工分评定、困难户照顾等方面,队干部常常难以摆平。

不仅如此,矛盾漩涡又将队干部直接卷了进去。由于距离太近、缺乏空间过滤屏障,社员便把种种不如意的气全撒在队干部身上,极尽言语的讽刺:说什么“当干部是头年勤、二年懒,三年成了全脱产”,“干部是溜溜跶,十分到家,五分吃饭,五分零花”,“干部是‘白吃饱’、‘社蚕子’、‘脱产驴’”;有的甚至叫干部“地主”、“掌柜的”[19]等等。

二是费心于完成征购。集体化时期,完成上级的征购任务是农村基层干部义不容辞的职责。但是,在完成征购任务的过程中队干部们往往要遭受双重的煎熬:一方面,与社员一起瞒产私分、拖延征购要被上级整肃;另一方面,公事公办又会得罪社员,被他们讨嫌与唾骂。特别是,上级的举棋不定与鞭打快牛往往将队干部置于更为不利的尴尬境地。对此,如任县岭南大队长毛老黑感言:“大购大销,是打击了积极,奖励了落后。去年我村全年包干任务是十七万五千斤,夏季全部完成了,到秋后又购了四万斤。统销的六万斤粮食,全部给了吃不到五两的生产队,口粮五两多一点的生产队,就一点没销。有些生产不好队的社员,还向生产好队的社员说,‘你们生产搞得好,山药干吃着也不赖吧,俺队搞的不好,棒子掺黑豆吃着也行了’。这样一讽刺,生产好队社员的意见就更大了。”[20]

三是受累于开会汇报。集体劳动中,队干部尤其是生产大队干部普遍存在误工问题。误工既被社员诟病,又遭上级批评。这一问题固然与队干部私心自利有关,平心而论,也有着种种客观的原因。细言之,常年抓生活、抓征购离不开队干部;重要的是,上边人多、开会多、要材料多、统计报表多,这些更离不开队干部。正如大队干部在座谈中所反映的,“开会多,时间长,汇报也多,生产上有日报,三日报,还有周报,真要得下边头痛。”[20]如此的会务与汇报自然占去了队干部的大部分劳动时间。其实,上级对这种情况并非不了解,也明确承认“县社的会议、表格不断增多,使一些生产队干部事务缠身,影响参加生产。”[19]无奈,体制造成的顽症难以克服,队干部也因之难以脱身。

2.不平衡感与心灰意冷

如前所述,农村纷繁冗杂的事务压得队干部难以喘息,数项职责的担负更令其身心疲惫。按理说,在这样处境下,基层干部应该得到上级更多的理解与体恤。然而,这仅是一厢情愿。事实上,当时的队干部不仅没能得到应有的体谅,相反还常常遭到无情的怀疑、指责与整训,这一切最终导致其积愤难平与心灰意冷。

具体地讲,20世纪50年代末、60年代初,农村出现了大量人口非正常死亡现象,责任追究时,上级一揽子向下推诿,农村基层干部往往成了替罪羊。在清理司令部、抓“麻雀”等反坏夺权斗争中,大批社队干部被当作坏人遭到残酷斗争。就张家口地区而言,被斗争的所谓坏人中队干部共有2296人,占社队干部总数的3.44%,且绝大部分都被撤换。不少人为此忿忿难平,认为:“当干部——春天是贵人,秋后是罪人,子孙后代再不让他们当干部了。”[21]

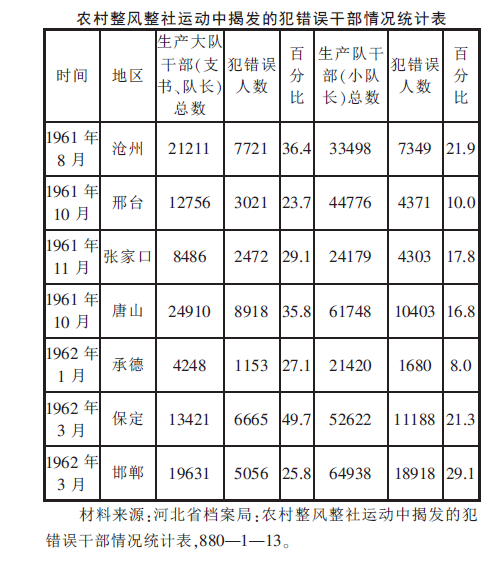

再者,“五风”等严重问题之所以屡禁不止,从根源上看,是公社的制度缺陷造成的。对此,上级未能反思与彻底地调整政策,结果总归咎于社队干部,并通过不断的政治运动,对其实施单线条的惩治。以河北省若干地区为例,整风整社运动中揭发出的犯错误的队干部人数居高不下,见下表:

资料显示,大量农村基层干部被揭发有错,这种整训使队干部更加心灰意冷。据1962年3月河北省委农村整风整社办公室的不完全统计,整风整社中基层干部要求换班、不愿干的人占了很大比重。怀来县古家窑公社下八齿大队,10个大队干部只有3名工作,16个生产队干部有5名工作。据永年、涉县、成安、魏县、曲周、邯郸市313个支部了解,在7820名党员干部中,要求换班的有849人,占10.9%,要求退党的76人,占党员总数的0.97%。永年县后北口公社,有大队干部92名,其中有25名认为当干部没有前途。[22]

从心理学角度看,人的行为取向很大程度上在乎心、关乎情。实事求是地说,人民公社时期,队干部在农村生产经营管理中并非不用心,但是,总得不到上级的理解与认可。相反,求真务实的探索往往遭到怀疑与否定。如邢台县南会支书所言:

“我们从办初级社以来,比较起来,包工到户受群众欢迎。可是上边光怕成了包产到户,一看谁插牌、分块就怀疑人家大概是包产到户了。槐家屯就是部分田间管理包到户搞得好了,公社怀疑是包产到户,就派工作组到村一直检查了五天,才解除了怀疑。”[20]怀疑的最终结果是:“工作组一走,索性搞起了包产到户,谁让你无中生有呢!”①

总之,费力不讨好、经常被怀疑问责,使队干部有着疲惫、不平与心灰意冷的感觉。在这样的状态下,“变通”执行农村政策作为一种平衡心理的方式自然而然地就形成了。借用一位队干部的话:“你有你的阳关道,我有我的独木桥,反正你(指上级)不能整天盯着。”②

(四)乡土村落中重人情往来的传统文化使队干部尽可能地向农民靠拢

社会学家费孝通先生认为,中国基层社会是乡土性的,是“礼俗社会”;乡土的单位是村落,人们彼此熟悉,因此,这又是一个“没有陌生人的社会”[23]。“没有陌生人”的感觉使得村民们比较看重人情往来。

就面上来看,集体化似乎打破了农村传统的文化机制,但是,经历了急风暴雨式的合作化运动,小农经济基础并未因之发生实质性的改变。传统的东西往往形改而神不改,看重人情往来依然是农村潜在的行事逻辑。在这样的逻辑下,身为农民的队干部,对同伴的普遍诉求一般都会加以理解和支持。体现在包产到户问题上,如前所述,河北省的大队与生产队干部为满足农民的要求,经常变着法地“对付”上级。就全国而言,如此情形也非常普遍。

举例来说,贵州省镇宁布依族苗族自治县黄果镇油寨村,自20世纪60年代初实行包产到户后,尽管公社以上的各级领导曾经不断地前来纠正,但这个村的包产到户却连绵不绝。即使在“文革”时期,包产到户依然存在。究其原因,一方面在于农民们变着法地维护,如大家曾约法三章,“谁要把消息捅出去,就把全部责任推给他去承担”;另一方面是大队干部在其中起了关键的保护作用。因为自1963年起,县、区、社各级领导经过多次查证,认定油寨大队确实在搞“分户单干”,于是下大力气来纠正。在强大的压力下,大队党支部书记和队长秉承群众的意旨先承担责任,进行检查,接受大家的揭发批判,甘愿充当“替罪羊”。之后,群众对他们进行安慰,表示歉意与尊敬。在他们学习改造期间,村民负责照顾好其家属。10多年来,省、地、县、社都派工作组到油寨批判资本主义、纠正单干,而大队干部就这样轮流地“上阵”,接受批判、检查和处分,以此换取了包产到户的生存。[24]

以上例证不仅揭示了基层“变通”的应对技巧,同时也淋漓尽致地展现了大队干部与农民的情理互动。需要指出的是,较之于大队干部,生产队干部对近缘情理更为倚重和认同。由于大队仅是一个名义上的组织单位,生产队自然村才是农民社会生活的中心。如果说行政村是“半熟人社会”,那么自然村则是纯粹的“熟人社会”。用社员的话说:“社员生产队干部整天在一起抡马勺,谁好谁不好肚里都有小九九。”[25]在这里,明显的共同利益可以促成村民达成共同意愿;同时,紧密的社会关系与频繁人际交往也使得各种策略可以有效地施展,再加上较少受到上级组织的干预,这些因素都有利于生产队干部与农民一起随心所愿、不受干扰地“变通”。

结束语

在当代中国,政治、经济和社会事务中出名的概念之一是“因地制宜”,尤其是广大农村基层,中央很难对其进行直接掌握,因此很容易支撑起各地特殊性的处理办法。就人民公社时期队干部“变通”农村政策而言,通过上述较为翔实的档案、口述等资料,不难发现,大队与生产队干部在天高皇帝远的情况下有着自己的行事逻辑与价值取向,即“能动的空间”。不过,这一空间的运用,常常会经过多种考量,如政治的考量(是否担心违规而受到运动的整肃)、思想观念的考量(是听从上级还是对下负责)、能力与智慧的考量(会不会使用灵活策略)、乡村文化伦理的考量(害不害怕遭人白眼)、个人价值观的考量(因性格不同而想法不一)等。考量过后,基层干部因不同的权衡会有着不同的行动举措。

一般说来,大队与生产队干部由于本身是实实在在的村里人,挣的是工分,生活在农民中间,这决定了在“调适”或者说“违拗”不符合农村实际的政策上,通常都会倒向农民一边。不过,由于队干部个人价值观也可以说是性格或个性等方面的不同以及其他原因,也有队干部不顾及村民感受,坚持按上级政策办事,即:不给村民政策的关照与释放的空间。笔者2008年在张家口地区赤城县的几个村庄进行访谈时,有受访者谈“走集体的时候,我们大队一直存在瞒产私分呀、偷开小片地呀等‘不规矩’的事。五里开外的大队和我们不太一样,不这样做。这个大队的书记和我很熟络,他曾说‘不待(当地话,即不想)给社员们这个甜头,因为有生产队长跟我不是很一条心,有些社员也很捣蛋,你给了他们好处,还乱说;一点小事得罪了,也不说你好。何苦呢,还是按部就班好。’我们大队社员都比较厚道,不乱说,生产队长跟我关系都不错,比如每年瞒多少斤粮食,都如实告诉我。”①

距县城7公里、时任大队书记的刘大爷讲:“我们这儿离城里很近,有些风吹草动就会被上级知道。所以,执行起政策来都是中规中矩的。比如,秋后留口粮时,你过秤秤杆略高些(指所称量的东西比实际略多)都会被告发。原因是,你得罪了人,人家要不高兴,抬腿会向县里头头告状,说你的不是。”②

可见,人民公社时期,队干部在政策执行过程中,并非都勇于、敢于、善于、乐于“变通”政策。当时,不仅要看面临的政治压力有多大,更要看农村人际关系甚至是与上级相隔远近的地缘关系,以及个体的心理感受和胸怀等,这些因素都是客观存在,也对政策执行产生着重要影响。相对而言,由于生计所迫以及农民的获利期许,“变通”政策问题在全国还是比较普遍的,并非个案现象。

总之,将视野放开来看,集体化时期农村基层干部政策执行中的“变通”问题,体现的不仅仅是国家与农村基层社会的关系,同时也是中国回应现代化过程中在乡村治理逻辑实践下所衍生出的生动复杂的历史线条的反映。从历史角度进行审视,农村基层干部政策执行中的“变通”问题相对于国家来说,具有忤逆性,但是对整个农村社会而言,却有着稳定秩序的作用。事实上,对农业集体化制度安排来说,基层政策执行中的“变通”问题犹如一把双刃剑,既是对这一制度的“销蚀”,同时也是对它的“补漏”,而这种“补漏”客观上稳定了社会秩序,不经意间补救了集体化政策所带来的巨大损耗。同时,这一问题也给了我们这样的思考和启示:国家乡村治理逻辑下基层的实践运作是生动复杂的,远非规划中想象的那么简单;较之于国家制度上的结构和目的,基层的实际运作或治理实践更具实质性,往往是后者赋予了前者实质内容。总之,政策“变通”问题使我们获得了一个深入观察和反思乡域治理的机会。

注释:

①国内学者李若建在研究大跃进时期各地实践公共食堂时,发现中央政策在各地的贯彻落实程度及被扭曲的程度很不相同,认为导致这种不同的就是各地的官员(包括基层干部)与民众,人的良知与欲望的冲突、个人的价值取向等都会起作用(见李若建.权力与人性:大跃进时期公共食堂研究[J].开放时代,2004(1).);另外,从学者高王凌所描述的人民公社时期农民“反行为”的大量事实中,我们看到了其中大都夹杂着队干部的“参与互动”(见高王凌.人民公社时期农民反行为调查[M].北京:中共党史出版社,2006.);在国外相关研究中,涉及到集体化时期农村基层干部政策执行问题的,尤以美国学者维维尼·舒(Shue,Vivienne)、戴慕珍(JeanOi)等人的论述为代表。舒认为农村的干部是国家与农村社会之间存在的中介。……基层干部什么时候敢于违背国家的指令,什么时候遵循国家的指令没有一个必然的定律,得看基层干部当时面对的压力有多大。1988.转引自古学斌.地方国家与中国农村发展,当代中国农村的社会生活[M].北京:中国社会科学出版社,2005.);戴慕珍对舒的观点提出质疑,认为不能把基层干部视为一体,因为在地方基层干部中,人民公社的干部吃国家饭,乃国家干部,只有生产大队和生产队的干部才是真正来自本乡本土,加上工分所得取决于地方集体收入,因此他们对违背地方利益的上级政策,比较会采取阳奉阴违的态度。转引自古学斌.地方国家与中国农村发展,当代中国农村的社会生活[M].北京:中国社会科学出版社,2005.)。

[2]河北省张家口地区赤城县苏寺村的访谈资料(2008年8月15日)。

[3]河北省张家口地区赤城县兴仁堡村的访谈资料(2009年8月18日)。

[4]河北省邢台县槐家屯村的访谈资料(2006年5月16日)。

[5]河北省魏县尚健在的大队干部的访谈资料(2006年6月15日)。

[6]河北省大名县万堤镇万北村对原生产队长董可志的访谈资料(2006年6月10日)。

参考文献:

[1]河北省档案局.平山县分田到户与纠正情况,855-6-2491.

[2]河北省档案局.地委农村工作部长座谈“分地到户”情况简报,879-1-138.

[3]张家口市档案局.关于蔡庄子大队私分集体耕地的调查处理报告,4-3-0480.

[4]河北省档案局.关于批判资本主义倾向的情况,868-1-36.

[5]河北省档案局.关于各地整顿基层领导班子和解决老大难问题,868-1-35.

[6]张乐天.告别理想——人民公社制度研究[M].北京:东方出版中心,1998:117.

[7]魏县档案局.关于院堡公社实行各种生产责任制的调查报告,1-1-383.

[8]大名县档案局.后辛寨六队为什么包产到户?5-1-1(1980年卷).

[9]此份材料由曾任张家口市党史研究室副主任的孟常谦同志提供,部分内容见孟常谦.挚爱无悔——葛启生平[M].石家庄:冀出内准字1998(A530):216-217.

[10]蔚县档案局.关于蔚县当前群众生活问题的紧急报告,2-1-161.

[11]贾平凹.我是农民——乡下五年的记忆[J].大家,1998(6).

[12]河北省档案局.武清县黄庄公社下朱庄大队整风整社情况,880-2-31.

[13]周晓虹.传统与变迁——江浙农民的社会心理及其近代以来的嬗变[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1998:179.

[14]河北省档案局.霸县煎茶铺公社包产到户(组)变相单干的情况调查,893-2-332.

[15]安徽省政协文史资料研究委员会.安徽文史资料(34辑)[M].北京:中国文史出版社,1990:95.

[16]刘一皋.农业合作化运动中农村基层骨干的作用,中共党史资料(84)[M].北京:中共党史出版社,2002.

[17]康健.辉煌的幻灭:人民公社警示录[M].北京:中国社会出版社,1998:70-75.

[18]中华人民共和国国家农业委员会办公厅.农业集体化重要文件汇编(下)[M].北京:中共中央党校出版社,1981:633-640.

[19]河北省档案局.河北省农村工作部关于基层干部参加劳动情况的报告,879-1-155.

[20]河北省档案局.刘子厚同志召开大队干部座谈会纪要,

855-6-2450.

[21]张家口市委党史研究室.中共张家口地委关于四年来工作的基本总结(草稿)[J].张家口地区党史资料,1991(3-4):47-49.

[22]河北省档案局.在整风整社运动中揭发的基层干部犯错误情况,880-2-11.

[23]费孝通.乡土中国[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1985:5.

[24]当代中国农业合作化编辑室.长期坚持包产到户的油寨村[J].中国农业合作史资料,1989(6):60.

[25]河北省档案局.关于加强生产队的工作巩固集体经济的调查报告,879-1-142.