作者:刘 娜 李海金 责任编辑:中农网 信息来源:《广西大学学报(社会科学版)》2018年第6期,第26-31页 发布时间:2019-01-31 浏览次数: 3460次

【摘 要】在贫困瞄准过程中,存在着贫困识别方式单一化、扶贫信息封闭化、扶贫名额精英化、扶贫审核评议暗箱化等困境与挑战。立足于权力运行视野,其根源主要有权力主体即乡村干部的自利性与工作胜任度、权力客体即农户的主观能动性差异、权力运作场域即压力型扶贫体制的阈限等。为此,应从以下层面优化与调适贫困瞄准机制:一方面,基于权力运作的宏观架构层面,加强对贫困人口的动态管理,完善扶贫权力运作的内部督查与外部评估机制,增强权力运作的透明度;另一方面,基于权力运作的微观主体层面,加强对权力常规主体乡村干部的培训与职业伦理教育活动,充分利用嵌入型主体第一书记的激活作用,并正视贫困户的主体性。

【关键词】权力运作;贫困瞄准;精准扶贫;精英俘获

一、问题提出与研究述评

贫困瞄准是减贫政策与实践的基础性前提和工作,也是国际减贫理论研究和政策分析的共同难题与核心挑战。基于48个国家122项扶贫政策瞄准效能的实证研究表明,扶贫政策对贫困人口的专门资源瞄准仅比随机资源瞄准高25%[1]。在中国的贫困治理进程中,贫困瞄准机制也处于不断调整之中,经历了从以贫困县为主要单位到以贫困村为主要单位,再到以贫困户为主要单位的瞄准机制,贫困瞄准机制日益精细化。但是,在贫困瞄准的实际操作过程中,贫困户名额精英化、扶贫审核评议暗箱化、贫困人口识别错漏、贫困瞄准偏离等问题却不断涌现,导致数字扶贫、扶假贫以及一部分真正贫困人口被排斥在外的不良现象,从而对脱贫绩效与贫困治理体系构成了诸多负面影响。2015年6月,习近平总书记在贵州考察时提出了“六个精准”的精准扶贫基本要求,即“扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准”。“六个精准”是精准扶贫与精准脱贫战略的核心和关键,与其相对应的政策体系是“五个一批”,所要解决的是“四个问题”。其中,扶持对象精准所应对的就是“扶持谁”这一根本问题,其实质是贫困瞄准问题,即如何有效而精准地将贫困人口识别出来。贫困瞄准是精准扶贫与精准脱贫战略的重中之重,亦是扶贫脱贫政策制定、执行、完善和调整的关键着力点。

关于农村贫困瞄准偏离问题的学术研究,主要有以下几大进路:一是制度主义的研究进路,如许源源从政策框架、制度环境、观念与利益等层面,探讨扶贫瞄不准的原因及其背后机理[2]。二是权力结构的研究进路,如李群峰将贫困瞄准置于国家权力主导扶贫的过程中进行探讨,认为多层级政府之间的委托代理关系、权力干预的“参与悖论”以及权力分布差序格局等在一定程度上导致扶贫瞄准偏离[3]。三是社会治理的研究进路,如李小云等认为扶贫资源瞄准与传递背后的治理和管理机制以及社会阶层分化和基层社会治理结构等因素致使精英俘获等偏离现象的出现,最终使得扶贫瞄准机制面临治理困境。[4]四是政策过程的研究进路,如王雨磊研究发现,在瞄准贫困村、瞄准贫困户以及贫困户核查等精准扶贫落地过程中,赖以贯彻到基层的组织手段存在三重对焦方式并形成差异化的行动逻辑,进而导致贫困“瞄不准”现象的出现[5]。陆汉文等采取政策过程分析方法,探讨了在信息不对称条件下贫困人口识别偏离的内在逻辑,认为不同层级行为主体的利益分殊是导致识别偏离的根本原因,信息不对称则是识别偏离的技术条件[6]。

综而言之,学者们已从不同研究进路出发对贫困瞄准及其偏离问题展开了较深入、细致的分析,为本研究奠定了一定的研究基础。不过,已有研究还需进一步拓展和深化。首先,从对权力的理解以及关注权力不同层面的内涵来看,既有的权力研究较多是从静态的权力结构角度出发思考,但权力作为政治运作与整个政策过程的核心要素,其不仅仅是静态的,权力运作还是一个动态的过程,贫困瞄准过程中会涉及到权力运作制度与多元行为主客体。追溯米歇尔·福柯的权力观,权力是一种关系,它是非中心以及多元的,福柯的关注点是微观权力而非宏观权力,重点在于权力是如何运行的[7]。此后孙立平不仅提出实践社会学的理论框架[8],还提出“正式权力非正式运作”观点以及“过程-事件”方法[9]。不难看出,福柯与孙立平都从不同层面强调权力不仅是制度性与文本化的,且权力应该是在实践中,尤其在具体场域中才有意义,权力只有在各种行动者发生关联并作用于其日常生活才是真正发挥其效应的。因此理应注意贫困识别和精准扶贫与权力运作的关联,解析权力究竟是如何介入贫困识别中,而贫困识别又是怎样改造与重构乡村基层权力秩序。其次,在已有研究文献中,制度主义、权力结构以及社会治理视角主要侧重从静态权力出发对贫困瞄准偏离问题进行考量,而未综合考虑权力运作主客体尤其是农户在贫困瞄准过程中的正向与反向作用;政策过程视角则主要强调从不同行为体角度对瞄准偏离展开分析,而在一定程度上忽视了扶贫权力运作机制与场域对贫困瞄准偏离所产生的影响。

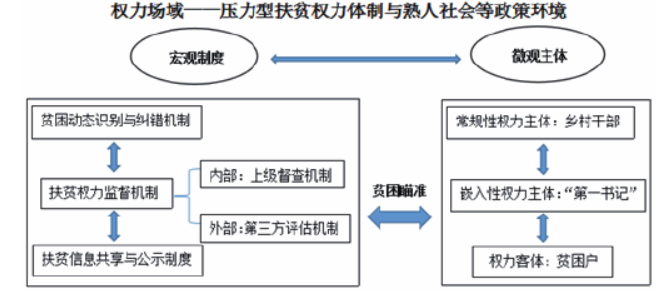

总体而言,以上研究路径未将贫困瞄准运行过程中的各项权力机制及其权力主客体纳入宏观制度与微观主体、静态权力与动态权力的综合分析框架中进行多维度、全方位考察。为此,笔者试图立足于权力运作的分析视野,将贫困瞄准置于农村扶贫权力体制与场域中,从不同行为主体的具体行动逻辑角度深入考量与解析贫困瞄准所面临的核心困境与挑战及其内在机理,并探讨优化贫困瞄准机制的思路与路径。

图1 权力运作视野分析结构图

二、贫困瞄准过程中所面临的困境与挑战

从政策文本层面来看,近年来有关精准扶贫的重要政策文件都对扶持对象精准作出了明确要求。2014年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》(中办发[2013]25号),要求建立精准扶贫工作机制,并提出“按照县为单位、规模控制、分级负责、精准识别、动态管理的原则,对每个贫困村、贫困户建档立卡”[10]。2015年11月,中共中央、国务院联合下发《关于打赢脱贫攻坚战的决定》,在“健全精准扶贫工作机制”中指出“抓好精准识别、建档立卡这个关键环节,为打赢脱贫攻坚战打好基础”,“对建档立卡贫困村、贫困户和贫困人口定期进行全面核查,建立精准扶贫台账,实行有进有出的动态管理”[11]。2016年11月,国务院印发《“十三五”脱贫攻坚规划》(国发[2016]64号)要求,“坚持以‘六个精准’统领贫困地区脱贫攻坚工作,精确瞄准、因地制宜、分类施策,大力实施扶贫脱贫工程,变‘大水漫灌’为‘精准滴灌’,做到真扶贫、扶真贫、真脱贫”[12]。

但精准识别的实际操作是一个极其复杂的过程,在贫困瞄准的实施过程中,主要存在等四大困境与挑战。

(一)贫困识别方法单一

在贫困瞄准过程中,由于识别方法和工具相对单一往往导致扶贫“漏出效应”。在实际操作过程中,地方政府往往以统一的国家收入贫困统计标准与指标来识别贫困村与贫困户,贫困人口不完全是基于科学的多维标准所识别而来,而主要是扶贫部门根据定量分析与测度后自上而下地分配贫困村指标及贫困户名额[13],而自上而下地对贫困人口开展参与式瞄准的情况相对较少。贫困村与贫困人口的划分更多带有主观人为因素,使得很多真正的贫困村未被及时纳入,众多收入在贫困线上下浮动的农户亦未纳入贫困户之列。此外,乡村中部分未被识别的潜在贫困人口,由于较脆弱的抵御风险能力而极易因病、因灾、因学以致落入贫困陷阱。这就导致明显的“漏出效应”,实际上的贫困户数量明显多于指标数量,最终出现大量贫困人口被规模性地排斥在精准帮扶序列之外的现象。

(二)扶贫信息封闭

在乡村社区,扶贫信息呈现出典型的权力主客体不对称性,并成为导致贫困瞄准偏离的技术障碍。一方面,部分农户善于与外界沟通和传递信息,而且能够及时了解国家最新政策;但部分农户对精准扶贫政策认知不足,也不善于表达自身家庭条件与贫困状况。在农户自愿申请建档立卡的环节中,某些善于投机取巧的农户提交申请,部分真正的贫困人口反而并未提交申请。另一方面,基层政府虽拥有政策信息优势,但无法全面深入监督村庄的工作,在一定程度上处于“村情信息劣势”地位。县乡干部对村庄真实情况以及农户家庭状况了解不够全面、准确,面对复杂的农村实际难以做出精准判断,只能依赖拥有“村情信息优势”的村干部得以完成贫困户识别工作[14]。开展建档立卡工作初期,由于部分村民对最新的精准扶贫政策信息尚缺乏了解,某些村民小组内许多实际意义上的贫困户不愿、不敢主动申请成为建档立卡的贫困户,而乡村干部也未对真实情况进行全面的入户调查核实,从而导致部分贫困人口未能得到识别。

(三)扶贫名额分配偏离

扶贫名额存在着被乡村政治、经济精英所俘获的问题。在乡村社区内部,不仅权力主体乡村干部将贫困名额自发性地攫取给自身或其亲朋好友,除直接掌握权力的乡村政治精英以外的经济、文化精英等也更容易接触到且会更加积极主动地向扶贫名额与资源的核心集聚,最终恶意地将真正贫困的贫困户排斥在外,扶贫名额被乡村精英所捕获,出现扶贫“最后一公里”偏离现象。在乡村熟人社会内部,村庄干部尤其是村民小组长更倾向于将扶贫名额分配给同姓人家或者能人大户。此外,在实际的贫困识别操作过程中,未经过农户广泛的民主评议,而直接由当地的主要乡镇干部指定该乡贫困村、主要村干部指定本村贫困户、村民小组长指定本组内贫困户的现象相对比较普遍,部分农户甚至不知晓自己是如何当选为贫困户,这种以乡村精英为主导的贫困瞄准机制导致真正的贫困户遭受排斥,出现识别对象瞄准偏离的现象。

(四)扶贫审核评议暗箱操作

在贫困瞄准过程中,暗箱主要体现为缺乏健全完善的扶贫审核与评议制度。其一,虽然名义上的审核环节需经过驻村工作队、村委会、乡镇以及县级人民政府的多级审核[15],但部分地区的县乡两级并未进行严格的扶贫名额审核,让绝大多数乃至所有提交的待审核名额都全部通过,更有甚者,某些村组存在着未经历过民主评议和公示等环节便进行上报的贫困户的现象,且这些上报的贫困户依然顺利通过县乡两级审核。其二,在贫困识别的过程中,对评议与公示环节的程序说明相对比较简略,对于应如何开展民主评议、如何确保民主评议环节的公平性与公正性,乡村两级如何对贫困户的名额开展公示,怎样处理精准识别过程中所存在的公示异议等环节均缺乏明确说明,这也就无法有效地保障扶贫瞄准过程中的精准度,导致贫困人口瞄准偏离。

三、权力运作塑造贫困瞄准的层面与机理

当前贫困瞄准过程中存在着一系列困境与挑战,可以从权力运作层面来探析其生成与延续的深层根源和内在机理。

(一)权力主体的自利性与工作胜任度

其一,权力主体具有自利性。在公私权力的利益博弈过程中,作为地方权力最重要的直接实施主体,处于权力核心的强势群体——乡村干部兼具“政治人”和“经济人”的双重角色,具有一定自利性,干部们会自发地进行利益权衡。在贫困名额与扶贫资源的分配过程中,在其个人利益的驱动之下,乡村干部等政治精英会利用手中掌握的权力去争取自身利益最大化,他们往往会攫取贫困资源与名额并分配给自身以及自己的亲朋好友,从而出现乡村干部“合谋”以及村庄分配偏离的现象,违背名额与资源的“应得”原则,主观性地将贫困户排斥在外,最终降低社会整体意义的“帕累托最优”。

其二,扶贫政策执行会受到权力主体知识水平和工作能力的影响。基层干部的素质参差不齐,面对复杂多样的农村状况,在贫困瞄准的过程中,当面对家庭条件比较符合瞄准政策要求的农户则相对容易做出判断,尽快将其识别。但是针对处于扶贫政策边缘的贫困户,贫富差距相差不大,面对多个家庭状况极其相近的农户,评选小组难免会出现对农户家庭情况了解不明、判断错误的问题,最终过失性地将部分贫困户予以排斥在外。在进行贫困瞄准之时,虽然各省、市、县针对有争议的贫困户进行多次审查核实后得以最终确定名额,但由于对农户家庭实际状况欠了解,仍然有部分真贫的贫困户未能实现建档立卡,这也导致各村庄中出现了比较尖锐的利益矛盾与纠纷。

(二)权力客体的能动性差异

在权力的作用与反作用这对张力之中,作为权力所作用的客体和受众的农户也具有一定的主观能动性,在农户之间的零和博弈过程中,政策实施会受到农户主观差异性如受教育程度、文化心理因素、自身利益等影响[16]。在贫困对象瞄准的过程中,受农户文化程度、自身语言表达能力、自身性格等多种因素的影响,尤其是就多数处于扶贫政策边缘的群体而言,某些农户态度和善,且善于向外界展示自身家庭境况,积极寻求外界帮助,因此在精准瞄准的过程中,在贫困程度同等的条件下,评选小组难免会不同程度的受此影响优先将其纳入贫困户的范围。而更多的农民表现为自身权利意识淡薄,较少关注最新贫困政策动向,即使村庄多次对其进行精准扶贫政策宣讲,然而主动提出书面申请成为建档立卡贫困户的人数仍然较少,大部分人是等待村社干部的直接评定[17]。

(三)权力运作场域的阈限

一方面,压力型体制作为权力运作场域中重要的制度环境对贫困治理会产生较大影响。“在压力型权力体制的影响下,面对中央统一化的指标、注重成效的制度设计,被笼罩在科层制与官僚化之下的地方政府及其组成人员在政策执行过程中,往往将追求政绩作为自己的目标选择。”[18]因此,在贫困瞄准的过程中,地方官员往往会以完成上级所下派的指标任务优先,而在一定程度上限制自身主观能动性的发挥,导致权力运作显现为相对刚性而较缺乏机动性与灵活性。为实现政绩,受行政压力影响的地方官员更多地将有发展能力与潜力的村落确定为贫困村,且对贫困人口缺乏灵活的动态管理,未对处于扶贫政策临界点边缘农户的家庭实际状况展开全方位的调研,从而出现真正的贫困户被规模化地排斥在外的现象。

另一方面,权力运行过程要受到权力场域中地方文化、社会惯习等政策环境的综合影响。在被复杂交错的人情所充斥的乡土社会,村庄内部拥有着错综复杂的血缘、姻缘和亲缘关系,导致农村出现了一定程度的利益结构固化现象。在乡村社区中,“人情世故、文娱活动和公共事业等活动,在很大程度上且在较长的时间内都是以村民小组为单位”[19],在精准瞄准的这场利益博弈过程中,村民小组这种熟人社会更容易受到人情关系的影响,村社干部往往会优先将扶贫名额配置给同姓人家或者能人大户,从而导致贫困瞄准偏离。

(四)权力监督机制的缺位

乡村基层的权力运作往往缺乏常态性、制度化的监督考核机制。过去对乡村两级的干部主要倾向于事后监督,而缺乏事前、事中监督。扶贫监督考核机制倾向于针对乡村干部所完成的扶贫任务分配量是否达标等进行绩效考核,而在贫困瞄准的过程中,可能会由于对民主评议、核实审批等环节的权力行使缺乏有效的监督,从而出现一定的权力监督真空现象。对于贫困名额而言,部分村民小组没有经过群众广泛地民主评议,乡村组织也未严格地对提交申请的农户的家庭真实状况进行审核与对外公示,而直接由乡村干部随意性地划分贫困户与非贫困户,最终出现扶假贫、漏真贫的状况。

四、优化贫困瞄准机制的基本思路

贫困对象精准瞄准是开展贫困治理工作的首要前提,基于扶贫过程中权力运作的宏观结构与微观主体两大层面,提出优化贫困瞄准机制的思路,促使真正的贫困户尽快纳入帮扶序列之中,是有效地开展贫困治理的题中应有之义。

(一)基于权力运作的宏观架构维度

1.权力运作应更具灵活性与机动性。一方面,不应单纯按照模式化的指标来区分贫困户与非贫困户,而应按需瞄准贫困人口,在当前所采用的现行贫困测度方法基础上建立动态识别机制,可按各地农村具体实际情况对贫困瞄准的经济标准进行上下浮动,同时各级干部应深入基层调研,了解与核实农村的真实现状,从而多维识别贫困村与贫困户。此外,应加强对贫困村与贫困户的动态管理与退出,实行贫困人口的动态更新并实时对外公布。另一方面,权力运作是一个极其复杂的过程,难免会出现纰漏,为保障精准瞄准的良好效果,应建立强有力的扶贫容错纠错机制,一旦发现贫困瞄准偏离现象便立马纠偏,及时有效地将真正的贫困村及贫困户纳入。

2.完善权力运作的监督机制。一是加强权力的内部督查机制。对乡级、村级组织及其干部成员的权力督查与问责机制是权力运行过程中必不可少的一环。在贫困瞄准的过程中,应创新对地方政府及基层自治组织组成人员的权力问责机制,尤其加强贫困瞄准各环节中干部权力行使的事前与事中监督,针对扶贫对象瞄准的各流程展开不定时抽查,进而降低其在精准识别过程中权力行使的随意性,制约乡村干部为谋求政绩和自身利益最大化而随意划分贫困村与贫困户的行为,限制村庄精英俘获行为,进而提高精准识别与精准帮扶的效果。二是构建权力的外部评估机制。非政府组织往往与乡村社会具有利益异质性的特征,因此应构建农村贫困治理的社会协同治理机制,引进第三方非政府组织如专业的研究机构或高等院校对地方政府干部以及村干部的权力予以监督,尽量阻拦人情社会对贫困名额的影响与渗透。在扶贫瞄准尤其是民主评议和审批贫困户的环节中,不仅允许政府、农户参与其中,特别是遇到处于扶贫政策边缘,难以界定贫困户名额的情况时,也可参考第三方组织的意见,从而将贫困人口更精准地纳入帮扶队伍之中,尽可能避免扶贫“最后一公里”偏离现象的出现。

3.权力运作应更加公开化与透明化,实现贫困瞄准信息与数据实时共享、公开。首先,应努力完善扶贫信息网络建设,构建精准扶贫信息共享机制,分别建立国家级、省级、市县级专门管理贫困村与贫困人口的数据库,创建大数据扶贫信息综合管理平台,做到贫困人口信息实时公开、透明,推动扶贫过程中的权力在阳光下运行。其次,村庄在经过民主评议环节最终确定贫困人口名额之后,应实行严格的扶贫信息公示制度,包括乡镇及村庄是否对选出的贫困户做出公示、在哪里做出名额公示、如何进行公示、乡村内部对贫困名额有无公示异议以及应当如何处理公示异议等一系列完整的流程 [20]。

(二)基于权力运作的微观主体维度

1.作为权力的常规性实施主体,应加强对乡村干部的培训与教育。一方面,提高其社会责任感与职业责任感,培育干部“服务群众”的思想意识,督促其在贫困瞄准的过程中谨慎运用手中的权力,对贫困农户负真责,尽可能准确地将真正的贫困村、贫困户纳入帮扶队伍之列,有效地实现精准瞄准,从而更好地开展精准帮扶。另一方面,通过定时的培训活动来增强乡村干部成员的能力建设,在精准识别的过程中,面临复杂的农村、农户状况时,乡村干部应学会善于把握细节,谨慎地对贫困人口进行判断与识别。

2.建构新型权力主体,通过嵌入第一书记驻村帮扶机制以实现激活与制衡村庄权力。“过去虽然以自上而下的官僚系统为代表的上层国家权力经历了无数次崩溃和重构,但是村庄层面以地方精英为代表的基层管理系统所掌握的地方权力本质上却变化不大”[21],现在通过建构新型权力从外部嵌入地方,给予第一书记充分的权力与资金支持来激活其权力,制约村庄精英的权力和熟人社会的影响,一方面防止村社干部主观能动性的过度发挥,压制其满足自身利益诉求的机会与空间,从而在一定程度上减少村社干部、村庄能人大户恶意排斥真正的贫困户,俘获扶贫名额与资源的现象。另一方面,第一书记掌握权力则有利于在一定程度上制约传统熟人社会中宗族势力等对扶贫名额的势力渗透程度和范围。

3.作为权力作用的直接对象与客体,应正视农户的主体性和能动性。通过构建精准扶贫利益联动机制,唤醒农户的政治参与意识,鼓励其参与权力运作过程。政策实施需要政策对象的支持与配合,在精准瞄准时可采取协商方式,保障农民的参与权,尽可能吸纳农民参与精准扶贫工作,在坚持精准识别政策初衷的前提下,综合群众意见[22],让农户在精准瞄准等事务的处理过程中发挥实质性作用,从而激发其参与内生动力,进而促使真正的贫困户积极提交申请。此外,贫困户自身也应积极了解扶贫政策动向,响应政策号召,积极向村社提交申请书,进行建档立卡,并在国家和各级政府及相关部门、村庄的帮助下努力脱离贫困。

精准瞄准作为扶贫治理的首要前提,在农村贫困治理工作开展过程中扮演着至关重要的作用。为解决当前贫困瞄准所面临的困境与挑战,立足于权力运行视野,我们提出优化贫困瞄准机制的基本思路 :一方面,基于权力运作的宏观架构层面,应增强精准瞄准过程中权力运作的灵活性,完善扶贫权力运作的内部督查与外部评估机制,增强贫困治理过程中运力运作的透明度,从而在加强对贫困人口动态管理的同时,抑制村庄精英俘获现象。另一方面,基于权力运行的微观主体层面,不仅应加强对权力常规主体即乡村干部的培训与职业伦理教育活动,还应充分利用第一书记这一嵌入型主体的激活与制衡权力作用,并正视农户的主体性与内生动力,保障农户在精准瞄准过程中的参与权。为此,通过宏观制度与微观主体两个层面的合力并进,提高贫困瞄准的精准度,从而为贫困有效治理打下更坚实的基础。

参考文献

[1] D Coady,M Grosh,J Hoddinott.Targeting of transfers in developing countries:Review of experience and lessons”.World Bank Publications,2013,vol.34,No1,PP.1-110.

[2]许源源.中国农村扶贫瞄准问题研究[D].中山大学,2006.

[3]李群峰.权力结构视域下村庄层面精准扶贫瞄准偏离机制研究[J].河南师范大学学报:哲学社会科学版,2016,43(02):73-76.

[4]李小云,唐丽霞,许汉泽.论我国的扶贫治理:基于扶贫资源瞄准和传递的分析[J].吉林大学社会科学学报,2015,55(04):90-98.

[5]王雨磊.精准扶贫何以“瞄不准”?——扶贫政策落地的三重对焦[J].国家行政学院学报,2017,(01):88-93.

[6]陆汉文,李文君.信息不对称条件下贫困户识别偏离的过程与逻辑——以豫西一个建档立卡贫困村为例[J].中国农村经济,2016,(07):15-22.

[7][法]米歇尔·福柯.规训与惩罚:监狱的诞生[M].刘北成,杨远婴译.北京:三联书店,2003.

[8]孙立平.迈向实践的社会学[J].江海学刊,2002(03):84-90.

[9]孙立平.“过程—事件分析”与对当代中国农村社会生活的洞察,参见王汉生,杨善华.农村基层政权运行与村民自治[M].北京:中国社会科学出版社,2001.

[10]消除贫困改善民生实现共同富裕[N].人民日报,2015-07-25(04).

[11]中共中央,国务院.中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定[Z].2015-11-29.

[12]国务院.国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知[Z].2016-11-23.

[13]邓维杰.精准扶贫的难点、对策与路径选择[J].农村经济,2014,(06):78-81.

[14]陆汉文,李文君.信息不对称条件下贫困户识别偏离的过程与逻辑——以豫西一个建档立卡贫困村为例[J].中国农村经济,2016,(07):15.

[15]尧水根.论精准识别与精准帮扶实践问题及应对[J].农业考古,2016,(03):263-266.

[16]宁骚.公共政策学[M].北京:高等教育出版社,2012:362-363.

[17]王辉,崔欣欣.农村低保政策执行中的“合谋”行为研究——以鲁中C镇为例[J].东北大学学报:社会科学版,2015,17(06):606-612.

[18]李博,左停.遭遇搬迁:精准扶贫视角下扶贫移民搬迁政策执行逻辑的探讨——以陕南王村为例[J].中国农业大学学报:社会科学版,2016,(02):25-31.

[19]邢成举.乡村扶贫资源分配中的精英俘获——制度、权力与社会结构的视角[D].北京:中国农业大学博士学位论文,2014:87-89.

[20]邓维杰.精准扶贫的难点、对策与路径选择[J].农村经济,2014,(06):78-81.

[21]李群峰.权力结构视域下村庄层面精准扶贫瞄准偏离机制研究[J].河南师范大学学报:哲学社会科学版,2016,43(02):73-76.

[22]吴晓燕,赵普兵.农村精准扶贫中的协商:内容与机制——基于四川省南部县A村的观察[J].社会主义研究,2015,(06):102-110.