作者:倪正春 责任编辑:网站部 信息来源:《中国农史》2018年第3期 发布时间:2018-09-28 浏览次数: 2782次

【摘 要】英国议会圈地对农民的影响长期以来是颇具争议的问题。议会圈地与农民之间的关系可以从以下几个方面来理解:首先,议会圈地费用的负担导致卖地现象的增加,部分卖掉土地的农民离开了世代生活的教区,另谋生路;其次,公共权利的取消使无地少地的农民失去了独立生存的基础,沦为资本主义农场的雇佣工人,或不得不加入工业劳动力的大军;再次,公地共同体解体使农民的阶级关系及心理心态发生转折。但是,总体上来说,议会圈地虽然加速了农民数量的减少,但并不是农民消失的主要原因。

【关键词】议会圈地;圈地费用;公共权利;公地共同体

英国议会圈地历时三百余年,圈地高峰集中于1750年至1850年的一百年。议会圈地是一次大规模的土地权利重新配置过程,议会通过的圈地法案达5000部以上,圈地总面积达到6794429英亩,占英格兰土地总面积的近21%[1]。议会圈地与生活在土地上的农民息息相关。在这样一个难以阻挡的社会变革大潮中,农民与土地的关系发生了翻天覆地的变化。

长期以来,在论述议会圈地与农民关系的时候,议会圈地剥夺农民,迫使农民离开土地是大多数学者的共识。哈蒙德夫妇认为,圈地对小所有者、茅舍农和擅自占地者是致命的。“茅舍农在圈地之前是有地的劳工,圈地之后成为无地的劳工,其独立的经济基础遭到了破坏。”[2]冈纳认为,圈地导致了“小农不断地大规模消失,尤其是那些耕种自己小农场的小所有者。”[3]尼森认为,北安普敦郡的圈地导致人员流动率高,土地持有面积的极大收缩,小自耕农、地产主(landlord)和佃农数量的绝对下降[4]。

上述学者的一个共同逻辑是圈地迫使农民离开土地,进入城市成为工业劳动力。近来,一些学者意识到圈地对农民的影响不能一概而论,需要进行更为细致的研究。议会圈地对不同身份、不同地区的农民产生的影响也不尽相同[5]。议会圈地对农民的影响也不止局限于剥夺与被剥夺这一个维度。

本文在前人研究的基础上,从三个方面分析农民与议会圈地的关系:议会圈地费用对农民的影响,公共权利的取消对农民造成的影响,公地共同体的解体对农民的影响。在上述三个方面分析的基础上,笔者尝试通过利用具体数据来回答议会圈地是否造成农民的消失这一问题。

一、农民概念的界定

理解英国背景下的农民概念,首先要了解英国20世纪之前普遍存在的土地制度——公地制(Common Fields System)。根据英国农业史专家瑟斯克的概括,公地制包括四个要素:首先,耕地和草地在耕作者之间划分为条田,每个人都占有数量不等的条田。其次,收获之后以及休耕季节,耕地和草地开放为公共牧场,面向所有公权持有者(commoners)的牲畜。第三,存在公共牧场和荒地,条田耕作者享有在其上放牧牲畜,获得木材、泥炭,以及其他物品,如石头和煤的权利。第四,耕作者的会议规范上述活动。耕作者的会议包括庄园法庭和乡村会议[6]。由公地制可引申出三个概念,公共权利、公权持有者和公地共同体。公共权利是农民在庄园中因占有土地、居住房屋或依据习惯而享有的使用公地的权利,享有公共权利的农民被称为公权持有者。公地共同体是同一个村庄或者庄园内实行公地制度的土地所有者或者持有者共同组成的生产和生活的单位[7]。虽然公地制在英格兰各地的出现时间各不相同,但基本上都随着18、19世纪议会圈地的进行而大规模消失。

因此,议会圈地期间的农民是生活在公地制下的农村社会,主要以农业为生,实际占有土地的小土地所有者和拥有公共权利的小公权持有者。也就是说,大多数农民同时具有两种身份,小土地所有者和小公权持有者,少数农民只具有小公权持有者的身份。小公权持有者是英国农民独特的身份特征,小公权持有者不仅拥有使用公地的公共权利,而且是公地共同体中的成员。在议会圈地期间,占有土地或拥有公共权利的农民还有一个共同的称谓,即产权人(proprietor),这个称谓表明他们已经在一定程度上拥有条田和草地的财产权利,同时也享有公共牧场、公共荒地等的公共权利。

二、议会圈地费用:农民卖地的主要原因

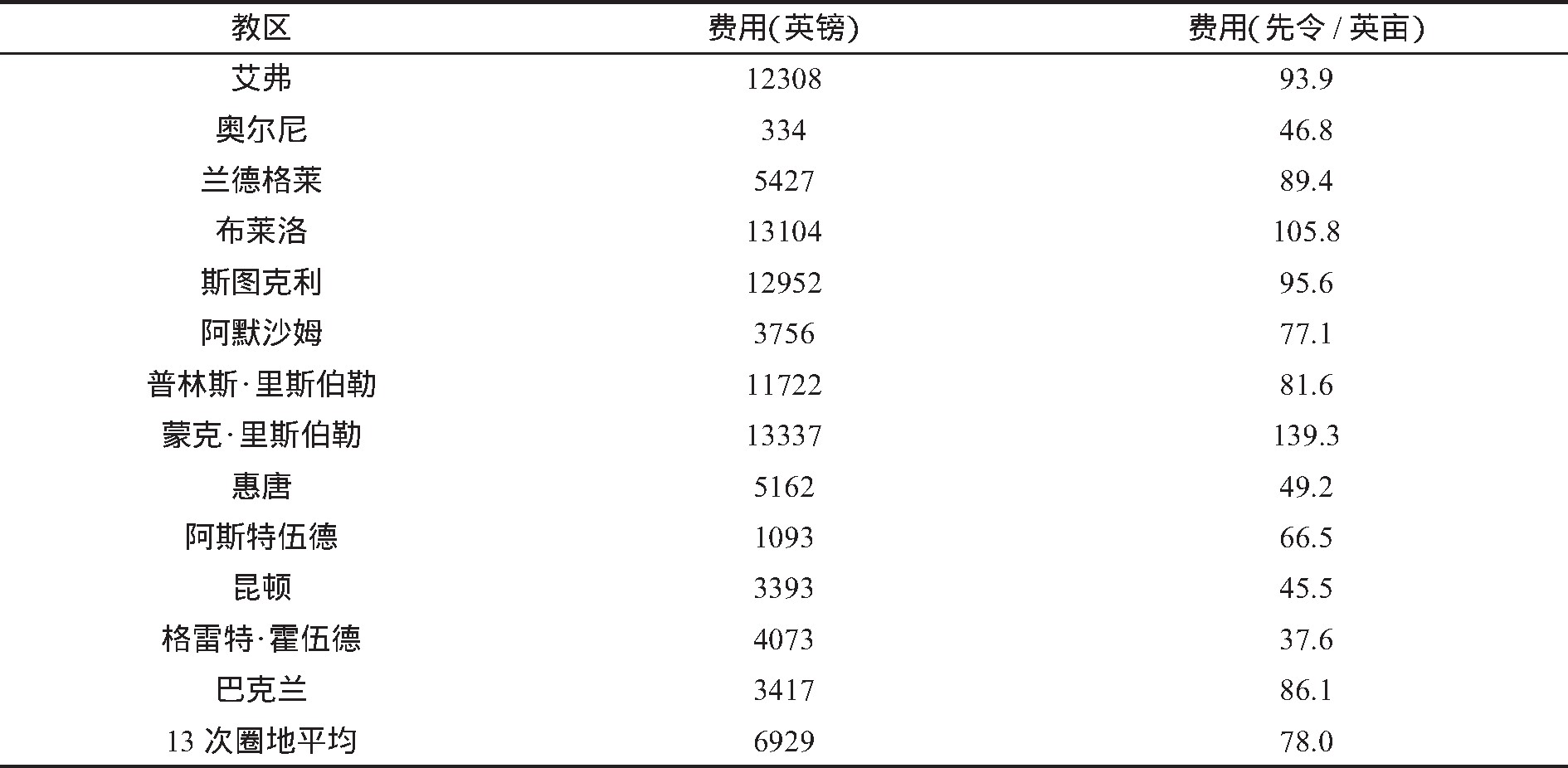

议会圈地实施过程中的各个阶段都会产生相应的费用,该项费用由圈地涉及到的产权人按比例分摊,每人承担的圈地费用与他在圈地中分得的份地成正比。议会圈地的费用包括两个部分:公共费用和私人费用。公共费用包括通过圈地法案和其他法律程序的花费;支付圈地委员及其办事员的报酬;修建公共道路和排水系统的费用。私人费用是每个产权人圈围自己份地的费用。单个教区的圈地费用是一个非常可观的数字。白金汉郡13个教区中议会圈地费用超过10万英镑的教区有5个,平均每个教区的圈地费用达到6929英镑,平均每英亩份地的圈地费用达到78先令,将近4英镑。

表1白金汉郡议会圈地费用

圈地费用会按照比例分摊到圈地涉及到的每个产权人头上,产权人可以通过三种方式来筹集这笔圈地费用:付现金、抵押土地或借款。产权人可以向圈地委员支付现金。根据18世纪末19世纪初的物价水平,20英亩土地的产出足以应付这笔开支[8]。如果暂时没有现金的话还可以把土地抵押出去。1770年,20英亩相对比较好的耕地价值200到250英镑,如果圈围起来价值会更高,所以通过抵押部分土地能筹集到圈地费用[9]。白金汉圈地中有抵押土地的例子。但是抵押土地的现象并不普遍,大多数的抵押借款人是圈地倡议者,在15份有关抵押的地产契约中,5份涉及庄园领主,2份涉及十一税所有者,3份涉及慈善机构地产,2份涉及最主要的产权人[10]。而且,当时的银行体制还不是很完善,所以许多人愿意向当地的亲人或邻居借钱。当时乡村里有一些不以农业为生的职业人士、商人、工匠、寡妇等,他们专门向当地人提供低息借款。霍尔德内斯在他的研究中发现这种地方的借贷现象在18世纪早期就已经很普遍[11]。总之,除了卖地以外,产权人可以通过多种途径筹集圈地费用。

但是,议会圈地期间出现了大量的土地出售现象,而且出现在圈地的各个环节。甚至圈地法案通过之前,土地就已经开始转手。特纳把这种现象解释为小产权人担心圈地费用的恐慌性反应[12]。圈地法案通过之后,出售土地的现象更为普遍,通常有三个出售土地的时机。首先,圈地委员接受产权人的权利声明到份地确定之前,可以出售公共权利。其次,测量土地和签署圈地判定书之前可以出售份地。第三,圈地判定书完成之后也可以出售份地。

小所有者卖地现象普遍,可能是由于几个方面的原因。首先,为了得益于圈地本身带来的活跃的土地市场——实现投资、迁居,或退休。伊安·怀特(Ian Whyte)研究了威斯特摩兰郡圈地期间的份地出售,发现大部分的份地出售都是机会主义的投机行为,而不是被迫卖地[13]。理查德·穆尔-科利尔(Richard Moore-Colyer)考察了北安普敦郡的大奥克利(Great Oakley)教区,发现小所有者出售土地是为了释放资本以投资于租地农场或非农产业[14]。其次,一些小土地所有者手头没有足够的现金,也不能借到足够的钱支付分摊到的圈地费用,以及修筑篱笆的费用,只能卖掉份地。圈地费用的支付有严格的时间限制,尤其是份地的圈围刻不容缓。圈地委员要求圈地判定书签署之后的一段时间内要完成篱笆的修筑,通常是3个月,偶尔会宽限到12个月[15]。从长远来看,圈围起来的土地不论是出租还是自己耕种,都会获利。大土地所有者可以把圈地费用作为一种迟早会获利的投资,利用手头的资金或转移其他地产的资金来支付。但是仅仅拥有一小块地产的小农,等到份地有了地租收入或农产品收入再支付圈地费用为时已晚。再次,部分农民出售份地是由于圈地之后得到的份地面积太小,而圈地费用比较高,圈围起来不划算。圈地的公共费用按照土地权利均摊,对大土地所有者和小土地所有者一视同仁,但是圈地的私人费用,主要是修筑篱笆的费用却无法平均分摊,因此圈围的面积越小,每英亩土地的平均圈地费用也就越高。19世纪初期,圈围一块10英亩份地的费用是90英镑,5英亩份地的费用是60英镑,而2.5英亩的份地费用就达到了40英镑[16]。如果一个小土地所有者在圈地后得到3英亩的份地,可能要承担30到60英镑的圈地费用。他的土地在圈地之前价值30到40英镑,圈地之后升值到60英镑。如果他不卖地的话,就要支付和他的土地价值几乎一样的圈地费用。最好的选择就是在圈地之前把地卖掉,拿着卖地的40英镑就可以租种更多的土地,一般是从前土地的三到四倍[17]。总之,农民卖地更多的是一种主动行为,不是被迫卖地。

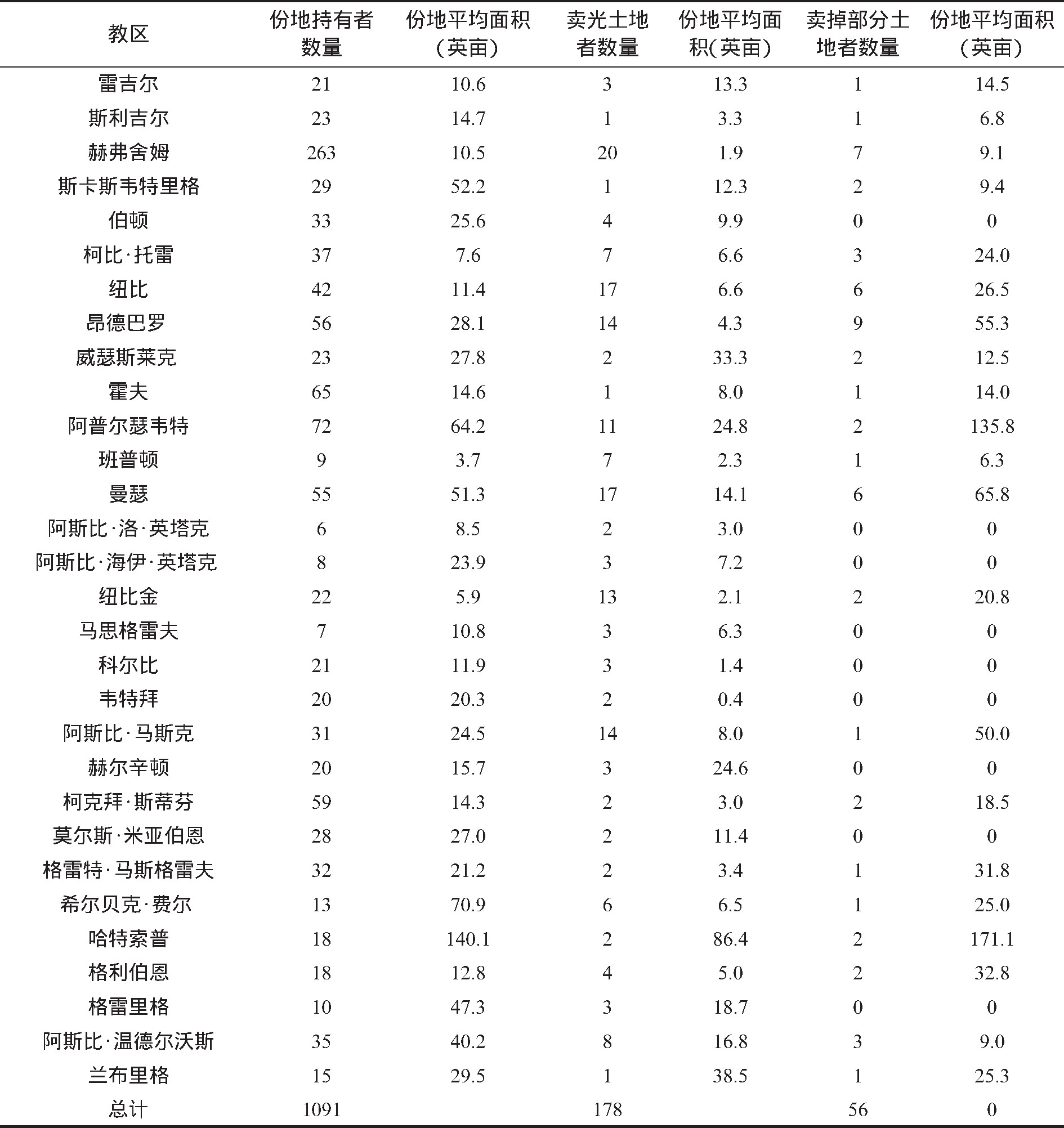

议会圈地期间,农民出售份地的情况存在地域差别。在英格兰东南部,圈地期间的份地出售比较普遍。例如,在白金汉郡,圈地期间出现了普遍的土地交易,白金汉郡30%的所有者由于无力负担圈地费用而卖掉了土地并离开教区[18]。在北安普敦郡,圈地期间一半的土地所有者卖光了他们的土地,剩下的土地所有者中有三分之一卖掉了部分土地,尽管各个教区的情况有所差别[19]。在英格兰西北部,份地出售的比例相对来说比较低。如表2所示,在威斯特摩兰郡,1091名份地持有者中178名卖光了份地,比例是16%,56名卖掉了部分土地,比例是5%。农民卖地的原因各不相同,但卖地现象存在一个共同的特点,即那些卖光份地的人主要是小土地持有者。如表2所示,除了四份圈地判定书以外,其他所有的判定书中卖光份地的人,其平均份地面积小于所有份地的平均面积。例如,斯利吉尔(Sleagill)教区卖光份地的持有者其份地平均面积是3.3英亩,远远低于所有份地持有者的份地平均面积14.7英亩。赫弗舍姆教区卖光份地的持有者平均只有1.9英亩份地,而这个教区的份地平均面积是10.5英亩。韦特拜(Waitby)教区卖光份地的持有者平均土地面积仅为0.4英亩,这个教区的份地平均面积高达20.3英亩。这表明出售份地的主要是得到份地面积比较小的农民。

表2威斯特摩兰郡议会圈地期间份地出售情况

总之,面对圈地费用的负担,小产权人自身状况的不同,决定了他们采取不同的应对措施,并由此出现不同的命运,这是理解圈地对农民影响的关键。圈地对部分小产权人的影响不大,许多反而因为圈地的契机而租进更多的土地。这些小农中的一部分抓住圈地之后土地价格暴涨的良机出卖土地,获得一笔可观的资本去租种或购买大块土地,成了农场主、小乡绅、官吏、律师和商人等。他们摆脱小农的身份完全是出于自愿,凭着对商品经济敏锐的嗅觉和观察力去寻求更好的前程。小产权人的下层却没有这样幸运,他们在圈地后所得的地块太小,加之无力承担圈地的费用,大多出售一部分份地甚至卖光份地,卖地收入有的用来租种土地,有的作为去他处谋生的资本,有的很快就坐吃山空。

三、公共权利的取消:农民离开土地的主要原因

议会圈地包括两个方面的内容,圈围敞田和圈围公地、荒地。议会圈地中圈围的敞田达4487079英亩,占英格兰土地总面积的13.8%,公地和荒地2307350英亩,占英格兰土地总面积的7.1%[20]。这是两种性质不同的圈地,对农民产生的影响也不一样。圈围敞田对农民的影响不大,因为在圈围敞田的过程中农民会得到相应份地补偿。但是圈围公地对农民造成的影响既直接又深远。

圈围公地造成的直接影响是农民使用公地的公共权利被取消。公共权利种类繁多,其中最主要的三种是放牧权、林柴权和泥炭权。放牧权是最重要的公共权利,包括农民在条田或草地收割之后享有的放牧权,农民在荒地上享有的放牧权。放牧权对农民来说最有价值。18世纪末,公权持有者的一头奶牛每年能带来7~9英镑的收入,相当于一个男性农业劳工半年的收入[21]。在森林或林地中,林柴权最重要。林柴权由三个部分组成,即在林地中取用建筑用材、筑篱树木和燃薪的权利。荒地上最主要的公共权利是泥炭权,即从公地上割草皮用来做燃料、肥料或盖屋顶的一种权利。圈地之前,农民享有一系列的公共权利,即使土地很少或没有土地也能维持基本的生存。但是圈地使他们逐步丧失了这些公共权利。

对小土地所有者来说,他持有的土地越少,越能感受到失去公共权利带来的损失。圈地后,小土地所有者中的上层受到的冲击不大,因为他们的土地和公共权利能在圈地中得到一块份地作为补偿,还能维持家庭农场的经营,即使失去使用公地的公共权利对他们也不会造成致命影响。所以,对于占地20至100英亩的富裕小土地所有者来说,圈地为他们提供了脱离传统生活方式的良机,他们的“衰落”实际上是对已经变化了的经济形势的一种积极回应,而他们拥有的土地正是做出这种回应的基础。

对于占地20英亩以下的小土地所有者来说,土地和公共权利对于他们的生存几乎同等重要。他们的土地和公共权利在圈地中都会得到相应补偿,两项补偿加起来的份地面积基本与圈地之前的土地面积持平。但是由于圈地费用相对高昂,这部分人大多卖掉所有份地或份地的一部分。失去土地,可以通过租种土地来弥补,但是失去公共权利却无法弥补。这部分人大多成为小租地农场主、农业雇工或彻底失去与土地的联系,远走他乡。

小公权持有者主要包括茅舍农和擅自占地者。茅舍农在乡村中拥有茅舍或宅地,但是没有土地,公地为他们提供了基本的生活来源。议会圈地中,如果茅舍农是茅舍的所有者,并且茅舍附带相应的公共权利,那么其公共权利能得到确认,获得相应的份地补偿。但是大部分人往往是根据习俗使用公地,没有法律证明,圈地后也就得不到任何补偿。虽然冈纳认为:“一般而论,分配是符合法定权利的”,[22]可是把一切没有书面文件作为根据的东西都毫无补偿地取消,这对小农来说,便造成重大损失:剥夺小农享用公地的利益,那就等于彻底摧毁它们[23]。难怪公地被圈围之后,这些人感到自己被剥夺了。贝德福德郡的莫尔登被圈围之后,阿瑟·扬参观了这个地方,一个农场主和几个茅舍农告诉他“圈地将要毁灭整个英格兰,比十次战争的破坏性还要大”。阿瑟·扬对此不解,问到:“圈地让你们失去了什么呢?”这些人回答:“这个教区被圈围之前我们能养四头奶牛,但现在我们只能养一只鹅,你还问我们失去了什么!”[24]小公权持有者即使得到补偿,地块通常也非常小。哈蒙德夫妇在《乡村劳工》中提到一些非常小的地块,面积是12杆[25]到1.5英亩不等。如此小的地块对茅舍农来说根本没有什么用处,而且圈围的费用相对比较高昂。例如,白金汉郡普雷斯顿·比塞特(Preston Bissett)教区的圈地中,约翰·查普曼的公共权利得到38杆土地的补偿。圈定判定书完成的同一年他就出售了28杆土地以支付圈地费用[26]。

四、公地共同体的解体:农民心态转变的主要原因

议会圈地不仅对农民的实际生活造成了有形的影响,而且对农民的心理造成了无形的影响。议会圈地使古老的敞田制和公地制瓦解,以敞田制和公地制为基础的公地共同体也最终解体。公地共同体解体造成公地农民阶级关系、心理心态的转变。

公地共同体以公地制为基本框架,庄园法庭和村民会议作为调节公地使用的机构。在这个共同体之中,既有严格的共同规则,也有温情脉脉的互相扶持,而且,所有人“存在着由公地制度所决定的经济方面、法律方面、政治方面的某种程度的平等。”[27]不论是土地连阡陌的庄园领主,还是无立锥之地的茅舍农,在共同体中都享有平等的身份,都能在决定共同体事务方面发出自己的声音。

议会圈地破坏了农村长期存在的共同耕作方式与邻里协作关系,形成新的阶级关系。在公地共同体中,农民使用公地的公共权利由习惯法和村法(by-laws)进行维护和调节,所有成员互相协作,大土地所有者和小土地所有者的土地权利都受到保护。“公地制鼓励合作,对公权的维护不仅需要保护大权利,也需要保护小权利。圈地撕去了这层面具,不仅更加清楚地揭示了小、中、大土地所有者不同的利益,而且牺牲一些人的利益以使某些人得利。”[28]公地共同体的解体使农民在生产劳动中无法也无需进行协作,农民把自己的一块份地圈围起来单独进行经营,每个家庭成为一个孤岛。公地共同体内人与人之间基本平等的关系被打破,出现了经济上和阶级上的分化。大土地所有者在圈地中更具有发言权,因为议会在审议圈地议案的过程中首先考虑的是圈地教区中同意进行圈地的人所拥有的土地面积是否占绝对多数,而不会考虑人数的对比。因此,大土地所有者在议会圈地中能更好地维护自己的权利,而小土地所有者或无地公权持有者处于弱势地位。议会圈地使大土地所有者和小土地所有者共同的利益消失了,对圈地态度的不同造成他们之间的分歧甚至冲突。例如,在北安普敦郡,拥有40英亩以下土地的人和无地的公权持有者反对圈地,而拥有更多土地的所有者和佃农却支持圈地。在一些地方甚至出现暴力反抗议会圈地的现象,暴力反抗的对象不是政府或议会,而是当地的大土地所有者。例如,1764年,北安普敦郡韦斯特·哈登教区的两个大土地所有者在竖起篱笆之前就遭遇了盗窃和纵火。1767至1770年林肯郡奥特·亨特(Haut Huntre)的沼泽暴乱,延绵数公里的篱笆被拔起,“绝望的人们在深夜向那些圈地倡议者住所的窗户扔砖头”[29]。

公地共同体源自中世纪早期,到议会圈地前夕已经延续了上千年的时间,共同体内的生活方式已经深深扎根于农民的意识之中。农民对这个共同体既有物质上的依赖,也有精神上的寄托。圈地对农民心理上造成的创伤久久不能平复。农民感到痛苦、无助,失去了心灵上的依靠。议会圈地期间,农民的这种痛苦就已经非常普遍。住在北安普顿郡沃拉斯顿(Wollaston)教区的一个花边商戴维·亨内(David Hennell),圈地前夕在日记中写道:“我为这块地将要被圈围而悲痛。大面积的土地在上面形成,完全不顾那些可能会被伤害的小人物,我担心许多人会遭到毁灭。”有四个持有小块土地的茅舍农,认为圈地是不公正的。罗伯特·厄尔(Robert Earle)是一个茅舍和9英亩土地的所有者,他告诉庄园领主惠特菲尔德(Whitfield)“圈地是一件非常缺德的事”。约瑟夫·詹姆斯(Joseph James)也认为圈地是“一件非常缺德的事,良心上不能同意”。戴维·考克斯(David Cox)进一步说“圈地是一件坏事,会毁坏国家,不会同意”。詹姆斯·格林(JamesGreen)宣布他“不管怎样都不会参与圈地”[30]。

农民的痛苦并没有随着圈地的结束而烟消云散,失落感、被剥夺感成为乡村穷人的痛苦遗产而持续很久,农民感觉自己被共同体抛弃了。例如,在所有流传到20世纪的乡村诗歌中,关于议会圈地期间圈围公地、剥夺农民公共权利的诗歌流传得最广。下面这首诗歌是其中的代表作:

平民偷去公地的鹅,

法律要他坐牢;

恶霸偷去鹅的公地,

法律任他逍遥。[31]

五、议会圈地是否导致农民阶层的消失?

圈地费用的负担导致了部分农民出售份地。失去公共权利导致部分农民难以在圈地教区生存。公地共同体的解散使农民失去了精神家园。那么,议会圈地是否导致农民阶层的消失呢?有多少农民在议会圈地期间离开土地呢?数量上的分析最为直观也更有说服力。

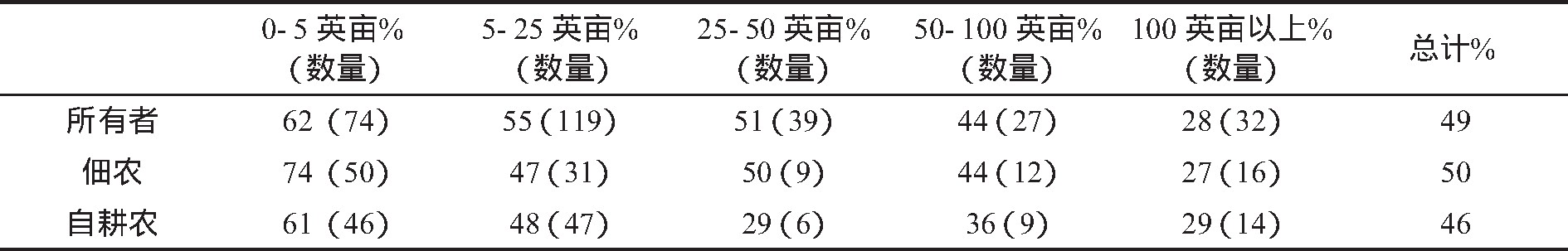

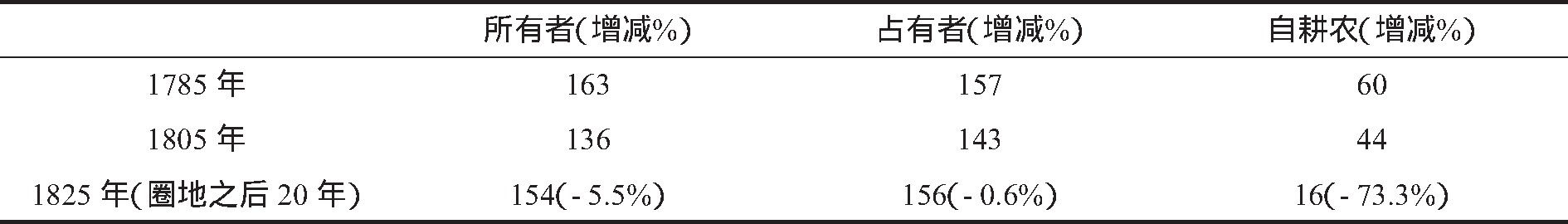

尼森研究了北安普敦郡议会圈地期间农民离开土地的现象,分别对所有者、佃农和自耕农进行了数量分析。根据尼森的统计,议会圈地对北安普敦郡农民的总体影响可以通过表3来表示。所有者消失的数量是291人,比例达到49%;佃农消失的数量是118人,比例是50%;自耕农消失的数量是122人,比例为46%。也就是说,在北安普顿的圈地教区,所有类型的农民离开土地的比率都接近或达到50%,大约一半的农民在圈地期间离开了土地。

表3北安普敦郡议会圈地中减少的各类农民人数

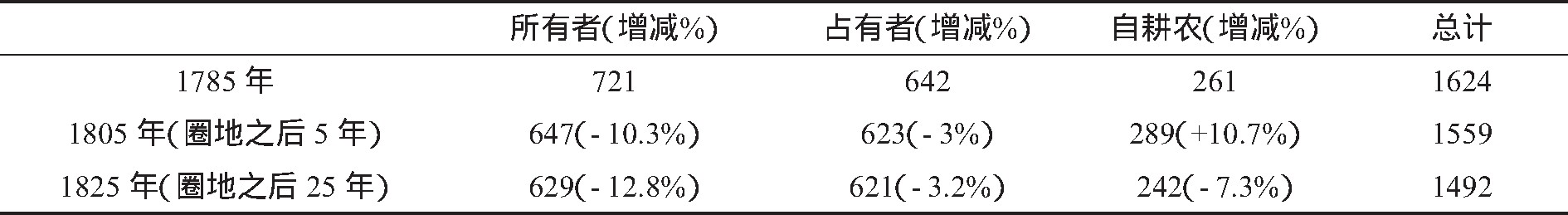

特纳对白金汉郡北部5个百户区的情况进行了数量统计。1780年至1800年进行圈地的教区,特纳统计了其中20个教区的情况,经过笔者进一步统计,结果如表4:

表4白金汉郡1780年至1800年圈围的20个教区中各类农民数量的变化

从表4可以看到,假设这20个教区的圈地都开始于1785年,结束于1800年,那么圈地结束5年之后的1805年,所有者的数量减少了74人,圈地结束25年之后的1825年,所有者的数量减少了92人。占有者的数量变化不大,圈地结束5年之后,数量下降了19人,圈地结束25年之后,数量下降了21人。自耕农的数量变动不是一条直线,圈地结束5年之后,自耕农的数量不降反增,圈地结束25年之后,自耕农的数量减少了19人。

特纳对15个1800年至1820年圈地的教区进行了统计,因为这15个教区不是在同一时间段进行的圈地,所以笔者对特纳的表格进行拆分,结果如表5、表6所示。

表5白金汉郡1800年至1805年圈围的7个教区中各类农民数量的变化

1800至1805年圈围的7个教区,原始人数以1785年为准,圈地结束20年之后的1825年,所有者的数量下降9人,占有者的数量减少1人,自耕农的数量减少44人。自耕农人数减少了73%,表明议会圈地确实很大程度上导致了农民的衰落。

表6白金汉郡1806年-1819年圈围的8个教区中各类农民数量的变化

1806至1819年圈围的8个教区,原始人数以1785年为准,圈地结束时间定为1820年。圈地结束5年之后,所有者的数量减少30人,占有者的数量增加49人,自耕农的数量增加63人。占有者人数的增加表明更多的农民开始租种土地。自耕农人数的增加表明圈地刚刚结束的时候,农民的数量反而会有一个增长,这是因为很多之前没有土地,只拥有公共权利的人在圈地中获得份地补偿,成为土地所有者。

从白金汉郡的个案可以发现,圈地结束之后的短期之内,农民数量的下降并不明显,甚至还有所增加,但是从长期来看,不同类型的农民数量都有所下降,农民中自耕农数量的下降尤其剧烈,达到半数以上。

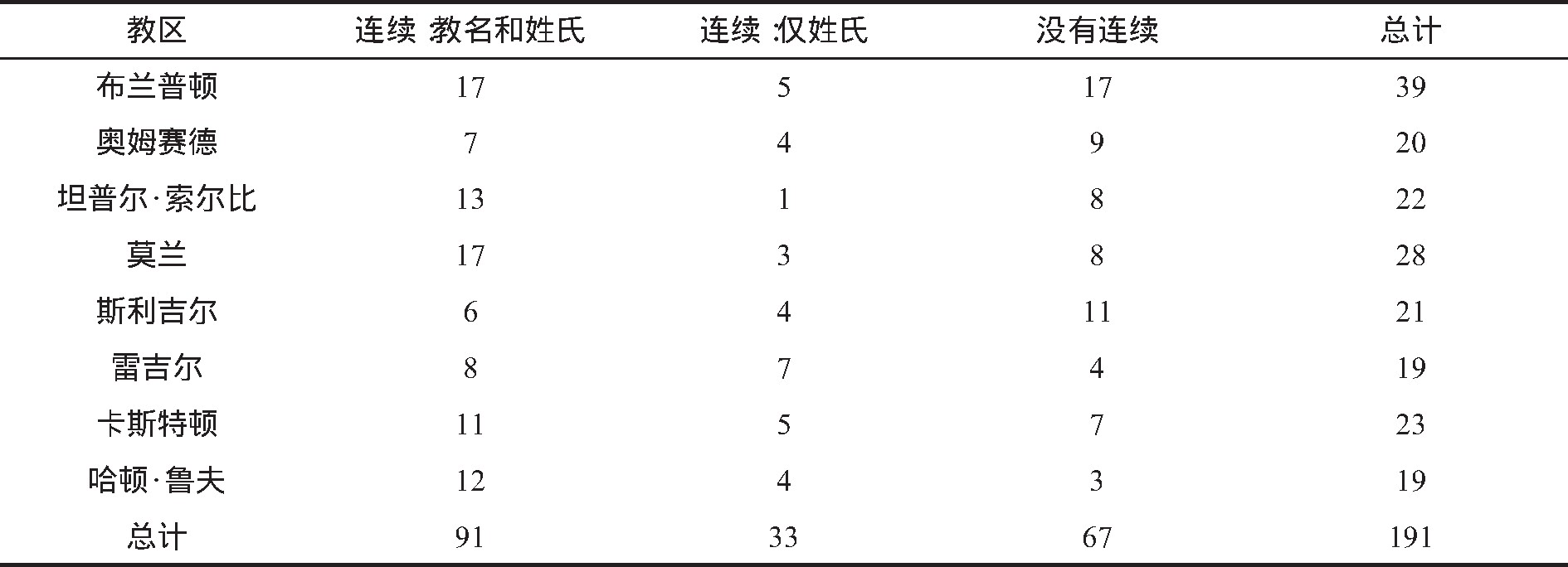

伊安·怀特对威斯特摩兰郡议会圈地对小土地所有者造成的影响进行了数据统计。方法是对圈地判定书中列出的业主名字和圈地之后10到17年的土地税清单进行对比。如果一个教名和姓氏都相同的人能从圈地判定书追踪到10-17年之后的土地税清单,那么这个人就持续占有土地。如果仅仅姓氏连续的话,表明土地仍然在同一个家庭中传承。如果教名和姓氏都不能匹配的话,那么这个业主就通过出售或转让把土地处理掉了。笔者对伊安·怀特的统计数据进一步加以概括,得出以下结果:

表7威斯特摩兰郡8个教区圈地前后土地所有者的连续性

从表7我们可以看到,191名土地所有者中,91名土地所有者在圈地之后保持了对土地的占有,比例达到48%,33名土地所有者的土地在家庭中传承,比例达到17%,67名土地所有者的土地在圈地之后没有延续下来,比例是35%。也就是说,圈地10到15年之后,将近一半的土地所有者仍然保有份地,没有离开圈地教区,大约三分之一的所有者离开了土地。议会圈地没有造成威斯特摩兰郡小土地所有者的大规模消失,这也是英格兰西北部的普遍情况。

综上所述,议会圈地的费用对农民造成了一定程度的影响,许多农民因为无力负担圈地费用而卖掉份地。公共权利的取消使无地少地农民失去在农村独立生存的基础。议会圈地造成公地共同体的最后解体,农民失去赖以生存的精神家园。从数据上看,议会圈地对占有土地的小土地所有者没有致命影响,大约半数的这类农民在圈地之后仍然持有土地。但是,议会圈地对无地少地的小公权持有者却产生了致命影响,这类农民在议会圈地之后失去了使用公地的权利,即使能得到份地补偿也无法维持生存,大多卖掉份地另寻他路。议会圈地之后,为数不少的农民仍然生活在乡村,以农业为生,但是公地共同体的解体导致他们的生活方式、思维观念发生翻天覆地的变化,农民已经从公地制下相互关联的整体转变为后圈地时代独立的个体。总之,议会圈地导致了农民阶层的衰落,但并不是农民消亡的根本原因。英国农民消失的主要原因是整个社会在各个方面的现代化,议会圈地只是这个庞大网络之中的一个方面。

注释:

1、Michael Turner,English Parliamentary Enclosure:Its Historical Geography and Economic History,Dawson·Archon Books,p.62.

2、Hammond and Barbara Hammond,The Village Labourer,London:Langman Group Limited,1978,pp.58-59.

3、E.C.K.Gonner,Common land and Enclosure,London:Macmillan and Co.,Limited,1912,p.369.

4、J.M.Neeson,Commoners:Common Right,Enclosure and Social Change in England,1700-1820,Cambridge:Cambridge University Press,1993,p.223.

5、G.E.Mingay,Parliamentary Enclosure in England:An Introduction to its Causes,IncidenceandImpact1750-1850,New York:Addison Wesley Longman,1997.

6、JoanThirsk,The Common Fields,Past &Present,No.29(Dec.,1964),p.3.

7、赵文洪:《庄园法庭、村规民约与中世纪欧洲“公地共同体”》,《历史研究》2007年第4期。

8、G.E.Mingay,Parliamentary Enclosure in England:An Introduction to its Causes,IncidenceandImpact1750-1850,p9114.

9、G.E.Mingay,Parliamentary Enclosure in England:An Introduction to its Causes,IncidenceandImpact1750-1850,p.114.

10、Michael Turner,“Cost,Finance,and Parliamentary Enclosure”,The Economic History Review,New Series,Vol.34,No.2(May,1981),p.243.

11、B.A.Holderness,“Credit in English Rural Society before the Nineteenth Century with Special Reference to the Period1650-1720”,Agricultural History Review,XXIV,1976,pp.97-109.

12、M.E.Turner,“Parliamentary Enclosure and Landownership Change in Buckinghamshire”,The Economic History Review,New Series,Vol.28,No.4(Nov.,1975),p.570.

13、Ian Whyte,“Parliamentary enclosure and changes in landownership in an upland environment:Westmorland,c.1770-1860”,The Agricultural Review,Vol.54,No.2(2006),p.254.

14、Richard Moore-Colyer,“Land and People in Northamptonshire:Great Oakley,c1750-1850”,The Agricultural History Review,vol.45,No.2(1997),p.150.

15、M.E.Turner,“The Cost of Parliamentary Enclosure in Buckinghamshire”,Agricultural History Review,21(1973),p.45.

16、G.E.Mingay,Parliamentary Enclosure in England:An Introduction to its Causes,Incidence and Impact1750-1850,p.119.

17、G.E.Mingay,Parliamentary Enclosure in England:An Introduction to its Causes,Incidence and Impact1750-1850,p.120.

18、M.E.Turner,“The Cost of Parliamentary Enclosure in Buckinghamshire”,Agricultural History Review,21(1973),pp.35-46.

19、J.M.Neeson,Commoners:Common Right,Enclosure and Social Change in England,1700-1820,pp.240-247.

20、Michael Turner,English Parliamentary Enclosure:Its Historical Geography and Economic History,p.62.

21、Leigh Shaw-Taylor,“Parliamentary Enclosure and the Emergence of an English Agricultural Proletariat,” The Journal of Economic History,Vol.61,No.3(Sep.,2001),p.644.

22、E.C.K.Gonner,Common Land and Inclosure,Macmillan and Co.,Limited,1912,p.94.

23、[法]芒图:《18世纪产业革命》,商务印书馆,1991年,第428页。

24、G.E.Mingay,Parliamentary Enclosure in England:An Introduction to its Causes,Incidence and Impact1750-1850,p.131.

25、杆:Pole,英国古时面积单位,1杆等于25.289平方米。

26、M.E.Turner,Parliamentary Enclosure and Landownership Change in Buckinghamshire,p.573.

27、赵文洪:《公地制度中的平等精神》,《史学集刊》2010年第4期。

28、J.M.Neeson,Commoners:Common Right,Enclosure and Social Change in England,1700-1820,p.290.

29、W.E.Tate,Parliamentary Counter-Petitions during the Enclosures Eighteenth and Nineteenth Centuries,p.392.

30、J.M.Neeson,Commoners:Common Right,Enclosure and Social Change in England,1700-1820,pp.199-200.

31、J.M.Neeson,Commoners:Common Right,Enclosure and Social Change in England,1700-1820,p.291.