作者:龚映梅 吕梦晓 责任编辑:中农网 信息来源:《华南农业大学学报(社会科学版)》2018年第4期 发布时间:2018-07-31 浏览次数: 4298次

【摘 要】基于农村代际流动背景,从理论角度分析农村子代人口流动对父辈土地流转影响的作用机理:借助2015年中国健康养老与追踪调查数据,采用两部分模型(Two Part Model):Probit模型探究子代人口流动能否推动父辈土地流转行为发生,Tobit模型分析其对土地流转面积的影响。研究结果表明:农村子女受教育水平、非农户口、流入城市等级和收入水平显著正向影响其父辈土地流转:并通过分组回归发现,农村代际流动对父辈年龄差异群体、子女数量以及居住养老方式差异群体的土地流转行为,产生不同的影响效果。为此,应当根据农村地区差异和实际发展水平,加强教育建设,推动社会公平,阻断社会阶层固化与贫穷代际传递,增强代际流动性,进而推动土地流转。

【关键词】代际流动;农村子女;土地流转;代际传递

引言

新世纪以来,我国城乡人口发生巨大变化。截止到2015年底,乡村人口占比43.9%,相较于21初降低19.88个百分点,大量农村人口涌入城市,引起产业结构的重大变革,也为农村土地资源重新配置创造了重要条件。土地流转与规模经营能够显著提高农户家庭收入水平[1],对于缩小城乡发展差距,解决目前我国发展面临的不平衡、不充分的主要矛盾,在一定程度上具有重要意义。

然而,不可忽略的是中国作为世界第一人口大国,经济建设发展更是处于转型时期,产业结构升级、户籍制度制约、农村劳动力缺乏竞争优势以及社会认同感低等因素影响,导致我国城乡流动人口出现“流而不退”的特殊现象[2]。农村人口虽然进入城市,却不具备城市公民或市民的主体身份,使得他们依然保有土地生产经营权,维系小农生产经营方式。更有学者发现,随着惠农政策的不断推进,农业医疗保险、养老保险的不断完善,农村拉力不断增强,我国农村人口流动出现“回流”的特点。而这种现象的背后无不反映出农民对土地财产权利的诉求。一项调研数据表明:在全国9省2704个农户调查中,农村劳动力转移率达到了60%,但农地流转率不足25%[3]。由此我们期望能够深挖二者之间存在巨大差异背后的现象与原因。

在以往关于“农户土地流转”的文献研究中,黄超群等[4]以新农合、赵光等[5]以新农保的社会保障角度探究农户的土地流转意愿,并在研究中发现,新农合能够提高农户的健康自评程度,进而显著影响农户的土地流转意愿[6],“新农保”对减少农村劳动力供给、提高农村福利水平、推动土地流转具有正向作用[7]。农户家庭的人口特征如:婚姻状况、健康状况、年龄水平等特征也是影响农户土地流转意愿的重要因素[8,9]。罗明忠等[10]研究农村家庭人口收入、非农劳动时间、务农时间、劳动技术培训等家庭社会经济因素对农户土地流转行为的影响。吕悦风等[11]从国家政策如农业财政补贴、农业税费改革等方面研究农业政策与土地流转的关系,并认为农业财政补贴应与土地流转配套衔接,通过降低农业税费的方式降低交易成本,进而提高农户土地流转意愿[12]。除此之外,李景刚等[13]认为农户存在的风险意识会显著抑制农地流转行为,通过就业培训、规范土地劳动合同等避险机制,能够降低农户风险危机。由此可见,农户个体认知、家庭人口学特征、要素禀赋、社会保障、财政政策是影响农户土地流转意愿的重要因素。然而,若深究其原因,以往学者的研究视角和切入点无不根源于土地对于农户的就业、收入和社会保障的功能。

但是,土地不仅能够为农户提供就业、收入和保障的功能,从我国传统的血缘、亲缘和地缘的角度来讲,土地更是具备代际承接功能。土地承包经营权的代际转移象征着亲子家族的继承和延续[14]。它作为一种精神寄托和家庭代际情感维系的纽带也使农民不愿流转土地。在代际继承与代际流动的关系研究中,Becker等[15,16]论证了父辈职业特征对子代职业的重要影响,父辈收入变化对子代收入的边际影响程度[17]。同样,在土地继承与流转的问题中仍然需要探究父代与子代劳动力差异对土地流转的影响。土地作为一种特殊资源禀赋,那么子代职业变动与供养能力差异能否引起父辈土地经营权的流转行为?子代人口流动与土地代际承接功能的冲突能否在一定程度上削弱农民对土地代际承接功能的需求?子代人口流动的哪些指标特征能够显著影响农户的土地流转意愿?这些正是本文试图回答的问题。

一、农村子代人口流动对父代农地流转行为的作用机理

农村人口代际流动的问题,实际上反映的是两代人之间的代际关系问题。而将代际关系引入土地流转研究,分析二者之间的相互作用,主要体现在两个方面:一方面是子代职业循环,引起土地无人继承和耕种,迫使农户被动流转土地经营权:另一方面则体现在代际支持与代际供养对土地养老和保障功能的替代作用,诱使农户主动流转土地。

首先分析子代职业循环对土地流转的作用。子代职业受到父代受教育水平和职业的影响,进而在一定程度上体现出职业的继承性[18]。而我国家庭联产承包责任制下的“分田到户,自负盈亏”,保持现有土地承包关系稳定并长久不变的土地制度和政策赋予了农户子女与生俱来的土地“承包权”和“经营权”。但是,当子女受教育水平的不断提高、职业的变动、居住地向中心城市迈进等反映代际流动的行为指标发生时[19-21],农户子女这种与生俱来的土地权利将被搁置,出现土地无人耕种的现象,破坏了土地代际承接的功能,进而由于劳动力不足使其家庭做出土地流转的决定。尤其从长远来看,若是子女农业户口转变为非农户口,根据我国《农村土地承包法》第二十六条规定:“承包期内,承包全家迁入设区的市,转变为非农户口,则应当将土地交回发包方”。由此可见,子女的户口变动甚至可能引起退出农村土地的行为,实现真正意义上的土地流动。

进一步分析代际支持与代际供养对土地流转的作用。家庭养老与社会养老是我国目前主要的两种养老方式。社会养老与家庭养老在一定程度上具有替代作用[22],完善社会养老保险制度能够提高农村老年人生活福利水平,减少劳动时间[5]。然而,对于农村老年人来说,代际支持与家庭供养仍然是他们晚年的主要生活依靠,根据2015年CHARLS一项数据调查显示:我国农村老年人主要生活来源中,76.8%的农村老年人需要依靠子女提供的经济支持。对于农村老人来说,代际支持与代际供养在一定程度上能够替代土地的养老和保障功能[23]。实际上,农村老人的代际供养水平不仅受到自身年龄、健康、婚姻的影响[24],子女的受教育水平、工作情况、收入高低也会影响农村老人的代际供养水平。子女受教育程度越高、收入越多可能会增加对农村老人的经济支持,进而增加对土地养老保障功能的替代作用,推动土地流转与集中。同时,农村分居养老与合居养老对子女代际供养需求存在差异。研究证明,相较于合居养老,与子女分居的农村老人对代际经济支持、精神满足需求更高[25],而对土地养老保障需求减弱。从这个角度来讲,子女与农村老人居住地距离远近、是否同住能够影响他们的土地流转意愿。除此之外,子女数量影响子女对农村老人的代际支持,子女数量增加,老人获得供养比例和强度会相应增加[26],但是子女数量与子女代际流动的交互作用对农户土地流转意愿的影响作用需要在下文进行实证分析。

二、研究方法、数据来源与研究结果分析

(一)研究方法

本研究采用两部分模型(Two Part Model),分析农村人口代际流动对父代农地流转意愿和流转面积的影响。从农村人口代际流动的四个指标:受教育水平、户口类型、收入水平和居住地点,研究子女代际流动能否影响父辈农户的土地流转意愿以及各个指标的影响程度:并且根据子代特征(子女数量、是否同住)以及父代个体特征(年龄、养老金水平)进行分组回归,探究代际流动对不同特征群体的影响程度。

第一步,采用Probit模型分析农户流转意愿的决策影响因素。假设农户土地流转决策由Y决定[6],并且Y=β0 β1Mobility β2Xi ε1(当Y>0时,Y=1,否则Y=0),ε1服从标准正态分布。同时,Y仍可表示为农户是否流转土地(“是”=1,“否”=0)。Xi表示个体农户特征变量和其他经济变量(年龄、婚姻状况、健康状况、农地初始面积、非农收入水平、土地租金水平等)。因而,土地流转意愿的决策模型如(1)所示:

![]()

由于Probit模型中回归系数难以解释,考虑估计各自变量的边际变化对选择概率的边际影响的回归系数更为合理。各自变量对因变量边际效应影响可表示为:

第二步:当被解释变量成为土地流转面积M时,由于大量零值的存在,考虑选择Tobit模型进行估计:

![]()

其中M为土地流转面积,Mobility代表农村代际流动变量,Xi代表个体特征变量和其他经济变量。

(二)数据来源及识别策略

1. 数据来源。

本研究数据来自中国健康与养老追踪调查(CHARLS)2015年全国基线调查,样本分布在全国28个省份,450个民居区,共计12235户,21095个人。调查数据涵盖家庭特征、健康状况、医疗保险、工作与退休、家庭经济状况等方面详细信息。由于该数据存在回访特点,因而以2015年截面数据为研究内容时,考虑土地流转期限的长期性和稳定性,删除在以往调查中(2011、2013年数据)已经发生农地流转行为的农户和其中的关键缺失变量,共3464户。在CHARLS问卷调查设计中,对农户租入变量设置并不明显,且本研究主要考察农村代际流动能否推动土地流出,因而以土地租出为主要考察指标。由于CHARLS数据并不涉及子女职业问题,无法对子女职业进行分类赋值,故以其他代际流动指标(受教育水平、收入水平、居住地区和户口类型)作为自变量。因此除了选取因变量“是否租出农地以及租出面积外”还要重点考察CHARLS问卷中“子女的最高学历?”“现在的居住地类型?”“户口状态及收入水平?”等数据。并且考虑到每个农户子女数量不同,容易造成识别误差和选择性偏误,故以家户为单位,将家户子女受教育水平、户口状态、居住地类型和收入均值为研究对象,来考察代际流动对农户土地流转的影响。

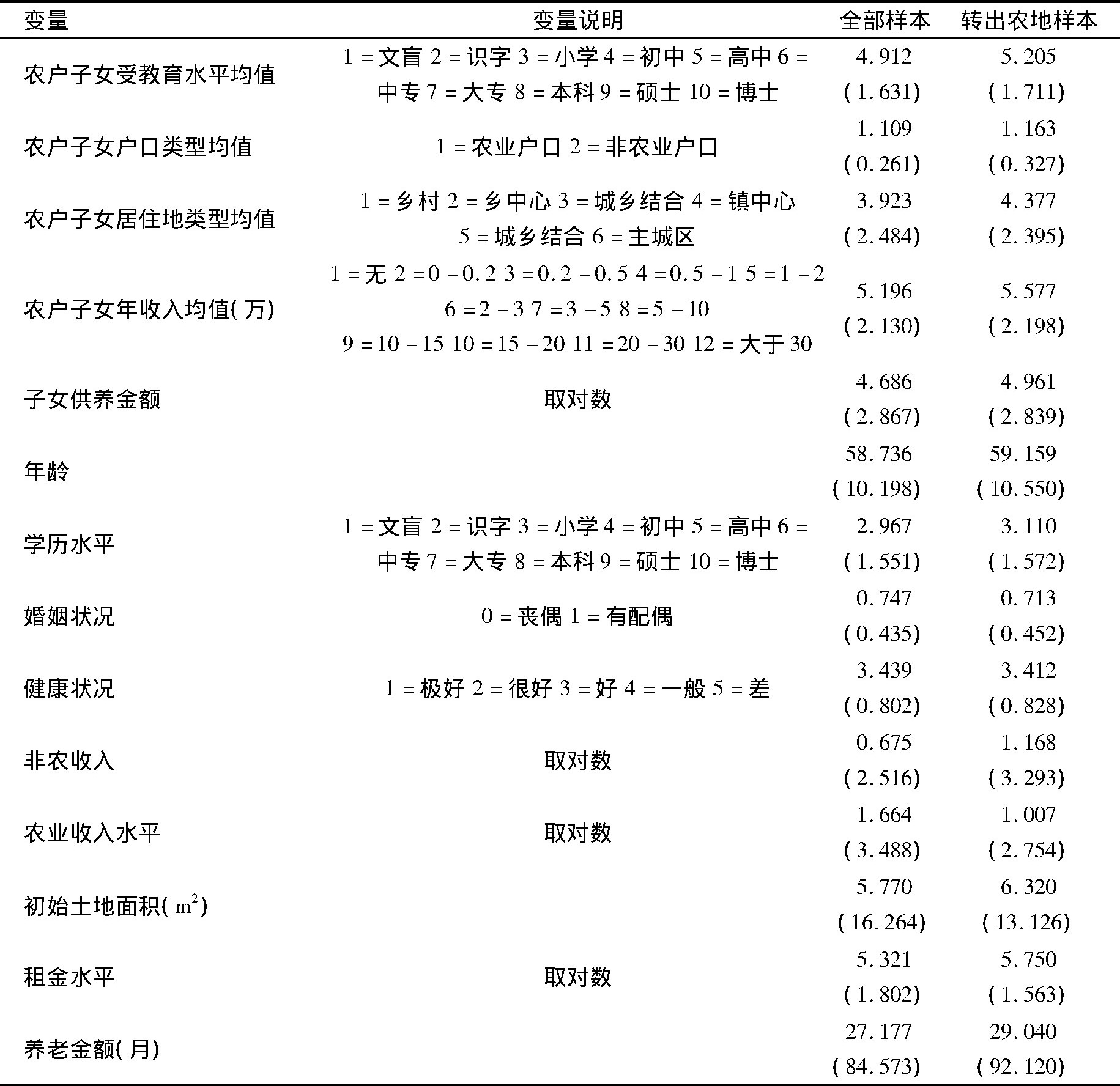

2. 描述性统计。

基于CHARLS数据,我们将农村人口代际流动变量(子女受教育水平均值、子女户口类型均值、居住地点均值、年收入均值)由低到高分类赋值并进行描述性统计,计算整体均值水平,括号中为相应的标准差,见表1。通过全部样本与转出农地样本均值统计发现二者之间存在明显差异。转出农地样本子女受教育水平、户口类型、居住地类型和收入水平均高于相对应的全部样本值:在家庭人口特征如:年龄、学历、健康、婚姻状况等方面,二者差异较小。样本平均年龄均在58岁左右,父辈受教育水平大多为小学文化程度,健康状况平均水平为“一般”。

表1 样本均值

注:数据来源于2015年CHARLS全国基线调查。

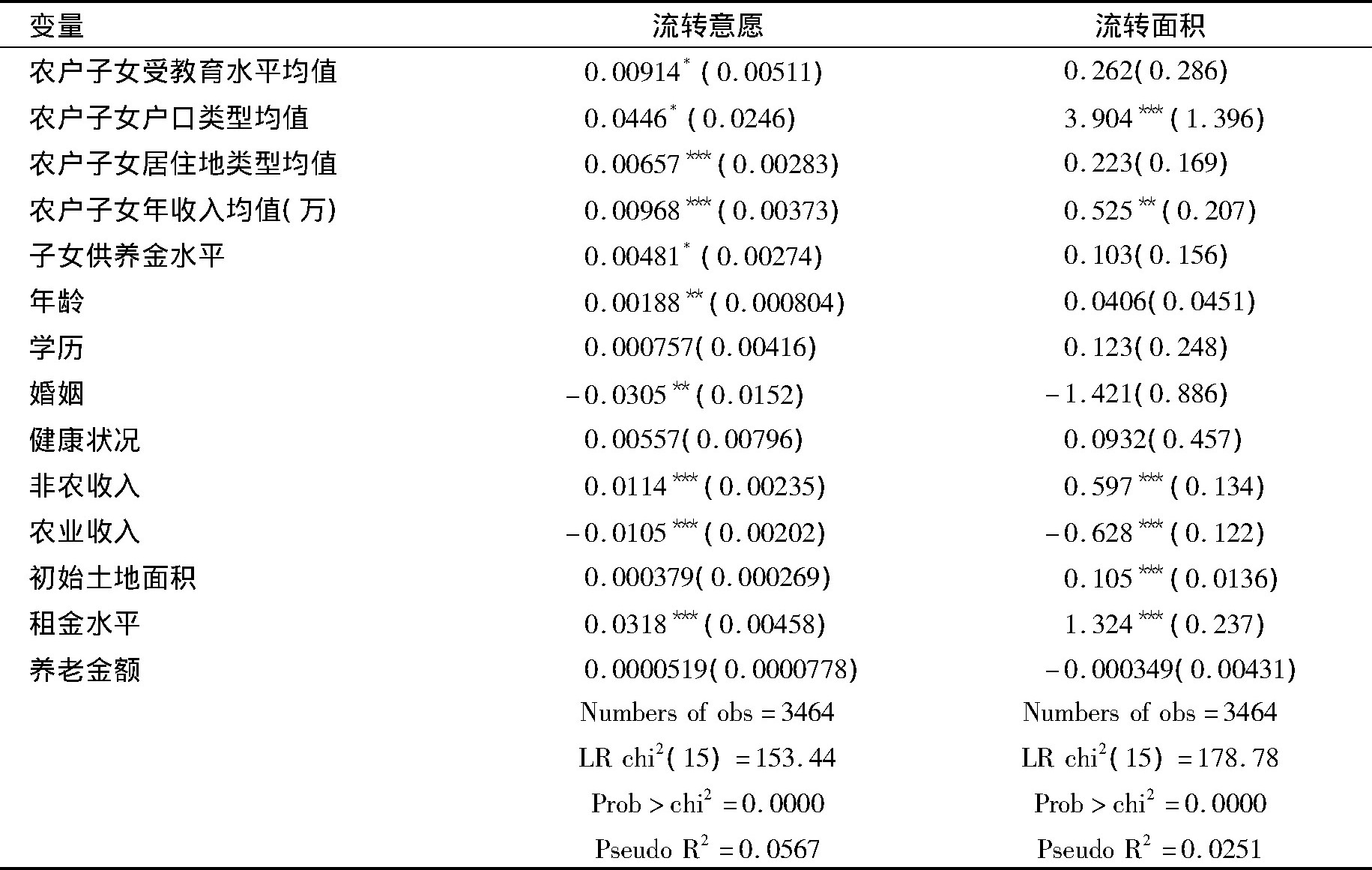

(三)农村人口代际流动实证结果分析

基于上文分析,我们研究农户子女代际流动能否对父辈土地流转行为产生影响。由于每户子女数量存在差异,为了保持统计一致性,我们取每户子女受教育水平均值、子女户口类型均值、子女居住地水平均值和年收入均值作为研究数据。除此之外,同样加入家庭人口特征变量和其他经济变量进行回归。如表2所示,子女受教育水平和户口类型水平正向影响父辈土地流转意愿,并在10%的水平上显著,即随着子女受教育水平的提高、子女农业户口转变为非农户口,其父辈更加倾向流转土地。这主要考虑子女受教育水平提高、户口变动会提高现在职业类型或未来职业收入预期,子女职业变化会直接减少家庭劳动力数量,并进一步地削弱土地代际承接功。子女居住地等级提高、收入增多会正向影响父辈土地流转意愿,并在1%的水平上显著。子女居住地越向中心城市靠近,其劳动力回流次数和倾向减小,能够增加父辈土地流转意愿。同样地,子女收入水平越高,一方面对土地就业收入需求越小,另一方面能够保障父辈对养老收入的需求,故而增强了土地流转意愿。

表2 农村人口代际流动与土地流转

注:(1)P<0.01,P<0.05,P<0.1:(2)括号中为稳健标准误估计,下表相同。

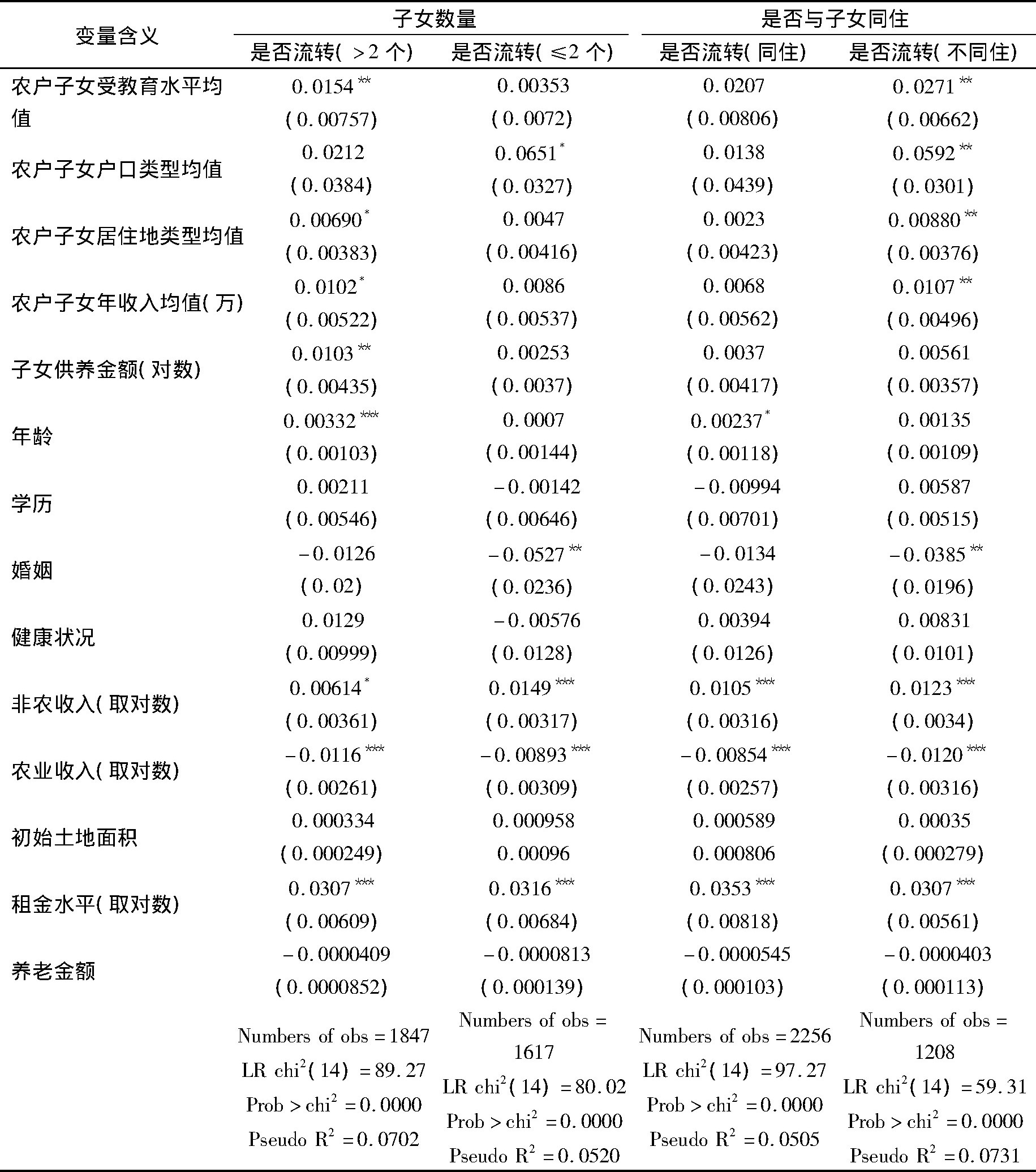

父代特征差异会对回归结果产生影响。父代劳动力程度不同,子代人口流动对父代农地流转意愿影响强度不同,我们假想父代劳动力越强,子代流动对父代农地流转意愿影响越弱:父代养老金水平越高的群体,需要子代供养支持力度越小,因而子代人口流动对他们的土地流转意愿不产生显著影响。基于上述假想,我们按照父代特征(年龄和养老金水平)进行分组回归。在表3中,子代人口流动对父辈年龄大于60岁群体影响程度,高于年龄小于60岁的群体。这也验证了我们的猜想,即子女代际流动对劳动力越强的父代群体土地流转意愿影响越弱。但是在养老金水平方面,(养老金等于0和不等于0)分组回归结果差异并不明显,考虑可能是由于养老金总体水平较低,养老金对父代养老支持力度较弱,子代人口流动对他们的土地流转意愿影响差异较小。但是可以明显发现:子女供养金额对养老金为0的父代群体的土地流转影响程度,高于养老金额不为0的父代群体,在一定程度上突出了子女供养与养老金对土地养老需求的替代作用。

表3 父代特征分组回归

同样,由于子代特征、行为差异,子代流动可能对父代农地流转意愿影响程度不同。故需要按照家户子女数量差异进行分组。依据国家政策允许子女数量以及真实数据统计,故将子女数量按照少于或等于2个和超过2个进行分组回归对照。在表5中,可以看出子女数量超过2个的家户,子女代际流动对土地流转意愿影响强度高于子女不超过2个的家户群体。这主要是因为子女数量较多的农户家庭,其子女受教育水平提高、收入增多,会在一定程度上增加对父辈供给和支持,进而增加他们的土地流转意愿。除此之外,父代与子代分居的特征群体,子代人口流动对父代农地流转意愿影响强度高于同居的群体。

表4 子代特征分组回归

三、结论和政策建议

本研究探讨农村代际流动与父代农地流转意愿关系。分析农村人口代际流动对土地流转的作用机理,并利用CHARLS(2015)全国基线调查数据实证分析,得出以下结论。

农村子女受教育水平提高和户口类型转变正向影响父辈土地流转意愿,并在10%的水平上显著,子女居住距离中心城市越近、收入水平越高,父辈土地流转动机和意愿越强,并在1%的水平上显著。按照父代年龄特征进行分组回归,子代人口流动对父辈年龄超过60岁群体的土地流转意愿影响程度,显著高于年龄小于60岁的群体:按照子女数量分组回归中,家庭子女超过2个时,子女代际流动对父辈土地流转意愿影响程度较强:父代与子代分居的特征群体,子代人口流动对父辈土地流转意愿影响程度显著高于同居的群体。人口流动与土地流转密不可分,释放农村剩余劳动力是推动土地流转的前提和基础。农村人口代际流动对其父辈土地流转显著正相关。因此制定相关政策时,不能将目光仅仅局限于对父辈的保障和福利水平上,新农合、新农保等惠农政策固然在一定程度上有利于土地流转。但是,土地作为一种特殊的资源禀赋,承载着农村人口就业收入和代际承接的功能,土地制度改革和土地流转也并非一蹴而就。从长远来看,其子代受教育水平、非农户口、职业收入水平、居住地区城市等级也显著影响父代的土地流转。加强农村地区教育建设、推动教育公平、社会公平,阻断社会阶层固化与贫穷代际传递,增强代际流动性,才能从根本上释放农村劳动力,推动土地流转。同时,由于农村代际流动对父辈土地流转推动作用受到父辈劳动力强度、子女数量和养老方式影响,因此需要注意我国不同区域的农村发展水平,农村人口老龄化程度差异和生活养老方式差异,导致子代人口流动对父代农地流转行为存在不同的影响效果。

参考文献

[1]冒佩华,徐骥.农地制度、土地经营权流转与农民收入增长[J].管理世界,2015(5):63-74.

[2]钟水映,李春香.乡城人口流动的理论解释:农村居民退出视角——托达罗模型的再修正[J].人口研究,2015,39(6):13-21.

[3]胡新艳,杨晓莹.农地流转中的禀赋效应及代际差异[J].华南农业大学学报(社会科学版),2017,16(1):12-23.

[4]黄超群,蔡细平.新型农村合作医疗制度对农户土地流转行为的影响——基于我国东部8省的实证分析[J].江苏农业科学,2017,45(16):345-350.

[5]赵光,李放.养老保险对土地流转促进作用的实证分析[J].中国人口·资源与环境,2014,24(9):118-128.

[6]张锦华,刘进,许庆.新型农村合作医疗制度、土地流转与农地滞留[J].管理世界,2016(1):99-109.

[7]解垩.“新农保”对农村老年人劳动供给及福利的影响[J].财经研究,2015,41(8):39-49.

[8]卢文奇.农村土地流转现状及其影响因素分析——基于CHARLS的实证研究[J].湖北农业科学,2017,56(4):779-782.

[9]李昊,李世平,南灵.中国农户土地流转意愿影响因素——基于29篇文献的Meta分析[J].农业技术经济,2017(7):78-93.

[10]罗明忠,卢颖霞,卢泽旋.农民工进城、土地流转及其迁移生态——基于广东省的问卷调查与分析[J].农村经济,2012(2):109-113.

[11]吕悦风,陈会广.农业补贴政策及其对土地流转的影响研究[J].农业现代化研究,2015,36(3):362-367.

[12]吴鸾莺,李力行,姚洋.农业税费改革对土地流转的影响——基于状态转换模型的理论和实证分析[J].中国农村经济,2014(7):48-60.

[13]李景刚,高艳梅,臧俊梅.农户风险意识对土地流转决策行为的影响[J].农业技术经济,2014(11):21-30.

[14]刘妮娜.土地流转对中国农村老年人照料方式的影响[J].华南农业大学学报(社会科学版),2017,16(3):110-120.

[15]BECKER G S,TOMES N.An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational Mobility[J].Journal of Political Economy,2007,87(6):1153-1189.

[16]BLACK S E,DEVEREUX P J.Recent Developments in Intergenerational Mobility.NBER Working Paper No.15889.[J].Capri Discussion Papers,2010,4(1):1487-1541.

[17]LEE C I,SOLON G.Trends in Intergenerational Income Mobility[J].Review of Economics&Statistics,2009,91(4):766-772.

[18]EGERTON M.Occupational inheritance:the role of cultural capital and gender[J].Work Employment&Society,1997,11(2),263-282.

[19]邢春冰.中国农村非农就业机会的代际流动[J].经济研究,2006(9):103-116.

[20]李一花,李静,张芳洁.公共品供给与城乡人口流动——基于285个城市的计量检验[J].财贸研究,2017(5):55-66.

[21]赵红霞,冯晓妮.我国教育代际流动性及地区差异的比较研究——基于CHARLS 2013数据分析[J].中国青年研究,2016(8):54-58.

[22]刘一伟.互补还是替代:“社会养老”与“家庭养老”——基于城乡差异的分析视角[J].公共管理学报,2016(4):77-88.

[23]李永萍.“养儿防老”还是“以地养老”:传统家庭养老模式分析[J].华南农业大学学报(社会科学版),2015,14(2):103-112.

[24]田北海,王彩云.城乡老年人社会养老服务需求特征及其影响因素——基于对家庭养老替代机制的分析[J].中国农村观察,2014(4):2-17.

[25]扈映,杨康,舒泰.农村居民养老居住意愿选择的实证研究[J].调研世界,2014(8):24-29.

[26]赵锋.不同子女数量农户的生计资本对养老意愿的影响——基于甘肃省5县区调查[J].西北民族大学学报:哲学社会科学版,2015(3):99-106.