作者:罗竖元 责任编辑:中农网 信息来源:《华南农业大学学报(社会科学版)》2018年第4期 发布时间:2018-07-26 浏览次数: 4948次

【摘 要】通过对福建、湖南与贵州三省1735名新生代农民工的抽样问卷调查数据分析发现:滋生自杀意念是新生代农民工心理危机的重要表现,而先赋性社会网络与自致性社会网络能有效降低新生代农民工生活中面临的“扭力”,为其遏制自杀意念进而防止自杀行为提供双重保护;而新生代农民工市民化进程的“滞后性”与对市民身份认同的“超前性”之间的结构性张力对其自杀意念施加显著的正向影响,且身份认同对新生代农民工社会网络与自杀意念之间的负向影响起着路径截然相反的调节作用。因此,引导新生代农民工实现社会网络结构从“先赋性社会网络”到“自致性社会网络”的转换,并通过加快新生代农民工的市民化进程与其市民身份认同的“同步性”,消除两者之间的结构性张力,是有效遏制其滋生自杀意念的重要途径。

【关键词】新生代农民工;社会网络;身份认同;心理危机;自杀意念

一、新生代农民工心理危机研究的缘由及相关文献回顾

党的十九大报告指出:“实施健康中国战略,为人民群众提供全方位全周期健康服务。”习近平同志在2016年全国卫生与健康大会上也强调:“没有全民健康,就没有全面小康。要加快推进健康中国建设,为实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。”新生代农民工心理健康作为健康的重要组成部分,在城乡转移就业过程中正面临着不同程度的心理危机,而自杀意念则是其重要观测指标。农村人口转移就业导致了以往农村居民的自杀风险从农村转移到了城市,特别是在城市社会中处于弱势地位而市民化意愿较强的新生代农民工成为自杀的潜在高危群体。中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》强调:要“加强对抑郁症、焦虑症等常见精神障碍和心理行为问题的干预,加大对重点人群心理问题早期发现和及时干预力度。”而据国家统计局发布的2016年农民工监测调查报告显示:我国农民工总量持续增长,2016年达到28171万人,比2015年增长1.5%。农民工数量远远超过了城镇居民构成的传统意义上的产业工人,成为我国仅次于农民工群体的第二大劳动力群体。其中新生代农民工占农民工总量的49.7%,比上年提高1.2个百分点[1],已逐渐成为我国农民工群体的现实主体。其在城乡转移就业过程中面临众多的就业机会与发展空间的同时,也给其精神健康和城市生存境况带来了新的风险。而以往对其城市就业等经济性方面的高度关注掩盖了其精神健康方面存在的风险,特别是自杀意念及其引发的自杀行为。但2010年富士康骇人听闻的农民工(死、伤者多为新生代农民工)十几连跳的自杀悲剧以及媒体的频繁报道引起了社会和政府对农民工自杀等严重性精神健康问题的关注。

总体来说,随着经济社会的快速发展以及对居民健康风险干预的措施和水平逐渐提高,我国居民的自杀率呈逐年下降趋势。如已有调查结果表明,我国1995~1999年的自杀率约为23.2/10万,是15~34岁年龄段人口的首要死亡原因[2],2009~2011年的自杀率约为9.8/10万[3],也有学者综合利用官方数据发现我国居民自杀率从1987年的17.65/10万下降到了2008年的6.60/10万[4]。目前学术界对居民自杀的原因及其变化的分析主要有三种理论视角:一是基于心理学、精神病学的公共卫生视角对城乡居民自杀意念与行为进行分析。遵循这一视角的研究大都运用统计学方法从性格特征、心理状况特征、精神病患病率等方面来探究个体自杀意念与行为的产生。如有研究发现个体绝大多数的精神障碍都会增加其自杀的风险[5],欧美等发达国家自杀者90%以上生前均患有精神疾病[6],在我国自杀者中也有一半左右的生前患有精神疾病[7]。特别是抑郁患者死于自杀的风险是非抑郁患者的20倍[8]。二是基于家庭社会学的视角对我国农村居民自杀成因进行探究。如有学者认为自杀可以理解为自杀者的反抗行为,通过构建“过日子”这一本土概念从家庭中的权力结构分析农村居民自杀问题,并认为家庭结构中公正失衡是导致农村妇女自杀的重要原因[9]。也有学者用“丧失”模型分析农村老年人自杀的原因[10]。三是基于价值观转变和社会结构转型的社会变迁视角阐释自杀率变化。如有学者从代际关系变动的视角探讨农村老年人自杀“秩序”的价值基础[11],而市场经济“优势劣汰”观念在各领域的“侵蚀”型塑的市场竞争中的失败主要由男性承受的观念导致男性自杀率上升,且将成为趋势,也有学者从阶层分化、代际剥削等视角对农村老年人自杀行为通过底层的“去道德化”机制而被合理化现象进行了阐述[12]。与此同时,有学者认为农村女性进城务工有着一定的自杀风险规避作用,在外出务工过程中通过“扭力”的降低导致了自杀率的显著下降[4],在此基础上有研究进一步从农村代际关系与离婚率的变化以及现代性对农村的侵蚀等方面解释当前农村青年人自杀率的显著下降与老年人自杀率的急速上升并行不悖地运行的自杀现状,尤其是2000年以来,农村青年妇女自杀现象明显退潮,而老年妇女的自杀现象则高居不下[13]。也有学者发现经济增长、较高的就业率及文化水平的提高是促使我国居民自杀率下降的主要原因[3]。

综上所述,已有相关研究成果对于理解居民的自杀意念与行为以及进行合理的干预提供了理论启迪与现实借鉴。但已有研究的公共卫生和家庭社会学视角大都局限于从微观的个体心理症状和家庭权力静态分析自杀现象,而对我国农村自杀现象在特征以及空间分布上随着时代的变迁而产生的巨大差异缺乏解释力,而社会变迁视角囿于宏观的价值观念和经济社会结构的变迁对自杀现象进行阐释,但对其因果关系缺乏进一步的“深描”,且忽视了对农村居民自杀的风险通过城乡转移就业从农村转移城市的“社会事实”的关注。其实新生代农民工在城市就业过程正承受着与农村性质不同但强度与烈度更高的压力,新生代农民工进入“竞争逻辑”占主导的城市社会,正面临“传统”与“现代”的价值观念的冲突、制度与市场的双重歧视导致的现实与理想的冲突、参照群体的转换滋生强烈地“发展型相对剥夺感”、以及“拆分型劳动力生产体制”、“工厂专制政体”造成的劳动异化程度加剧等方面产生新的“扭力”直接导致其心理健康急剧恶化,是滋生自杀意念的温床。而新生代农民工积蓄的自杀意念因其隐蔽性往往遭到政府、企业以及家庭的忽视难以得到有效的干预和缓解,如不进行及时地疏导和救助,极易引发心理健康危机,从而加重城市社会运行的风险和城市社会治理的成本。

本研究所使用的数据来源“闲暇生活与新生代农民工精神健康问题研究”课题组在福建、湖南和贵州三省进行抽样问卷调查。此次调查对象为出生于80年代以后的新生代农民工,为了尽可能弥补以往有关研究中农民工抽样的缺陷,抽样调查分别采取流入地抽样调查和流出地抽样调查相结合的方式进行。这两次抽样调查共发放问卷2000份,收回有效问卷1735份,有效问卷回收率为86.75%。其中,男性新生代农民工979人,占总体的56.4%,女性新生代农民工756,占总体的43.6%。[14]本研究试图从新生代农民工城乡转移过程社会网络的转换这一中观视角探究其心理危机的现状和成因,并在分析过程中考虑不同类型的社会网络通过身份认同的调节作用而产生差异化影响,尽量动态地揭示其自杀意念及其行为“嵌入”社会的过程和全景,为及时了解新生代农民工的心理危机形成的社会性根源、筛查出高危人群,从而提高新生代农民工心理危机干预的针对性和有效性,为从源头上减少其自杀等极端心理危机事件的发生提供理论参考和实证依据。

二、社会网络与身份认同:影响新生代农民工心理危机的重要社会因素

(一)新生代农民工的社会网络

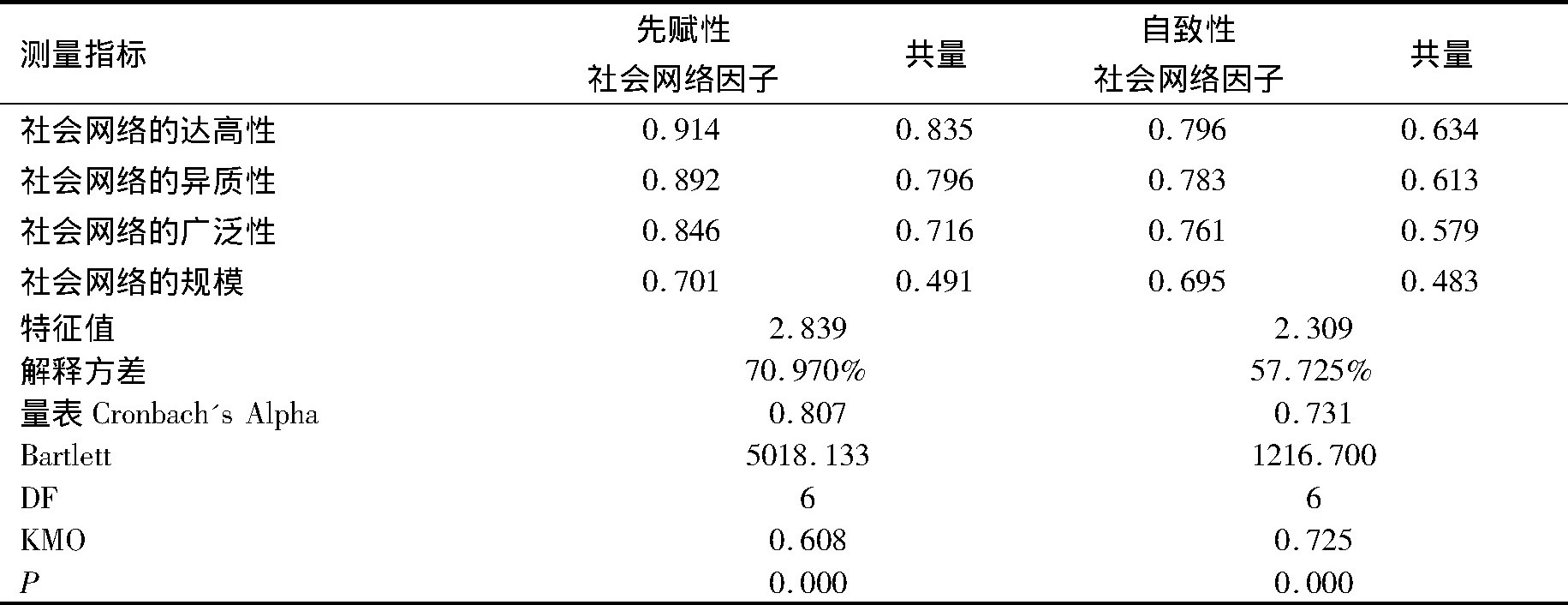

新生代农民工的城乡转移导致了社会网络构成的转换,其社会网络包括进城务工之前以血缘、婚姻、亲缘和地缘等连接纽带建立起来的先赋性社会网络和进城务工之后在城市场域内以业缘、趣缘等连接纽带建立起来的自致性社会网络。本研究采用“定位法”,运用“春节拜年网”来测量新生代农民工的社会网络,在问卷调查中采用边燕杰等学者在研究中使用的19种职业[15],分别调查新生代农民工在“家乡”和“就业地”的春节拜年网中的人从事哪些职业?并根据职业权利分数表分别赋予相应的分数[16]。在具体分析过程中,本研究从社会网络的规模、异质性、达高性以及广泛性等四个维度来分析新生代农民工社会网络。其中社会网络规模用新生代农民工“春节拜年网”中亲戚、朋友与熟人的人数总和来测量。社会网络达高性用新生代农民工“春节拜年网”中可接触职业的最高权力分数来测量,社会网络的广泛性用新生代农民工“春节拜年网”中职位个数总和来测量,而社会网络异质性则用新生代农民工“春节拜年网”中最高职业权力分数与最低职业权力分数之差来测量。这四个维度从不同方面捕捉新生代农民工社会网络的结构性特征,因而彼此之间具有较高的正相关性,本研究分别对这四个指标进行因子分析,得到“先赋性社会网络因子”和“自致性社会网络因子”,同时为了在分析中更直观地展示其对新生代农民工自杀意念的影响,将其转换成为1-100之间的指数1(表1)。

表1 新生代农民工社会网络的因子分析(N=1735)

注:提取方法:主成份分析。

(二)新生代农民工的身份认同

农民工是我国城乡二元分割的管理体制在农村人口向城市转移就业过程中“延续”的产物,主要表现为城镇化和市民化严重滞后于工业化而导致其职业与身份的“分离”。第一代农民工的身份认同往往模糊,呈现出“内卷化”趋势,但随着农民工群体的世代更替和群体“分化”的加剧,新生代农民工群体的身份认同呈现出积极的状态,并采取行动逐步实现从“双重边缘人”的自我身份认同向城市市民身份认同的转变。而社会网络对新生代农民工的自杀意念的保护性作用会因其城市身份认同程度的不同而呈现出差异性,因此在分析时将新生代农民工身份认同作为调节变量纳入回归模型。本研究设计了包括6个具体指标的新生代农民工身份认同量表来测量其身份认同状况(表2),答案分为“非常符合”、“比较符合”、“一般”、“不太符合”、“很不符合”,分别赋值5至1分。根据赋值方向,得分越高,表明新生代农民工对“市民”的身份认同越高。该量表的Cronbach’s alpha系数为0.885,各具体指标CICT值均大于0.4,表明量表具有较高的信度和效度,且量表的KMO统计量为0.822,其Bartlett’s球形检验的卡方值为7040.177,P<0.000,达到显著,表明适合进行因子分析。运用主成分法对5个具体指标进行因子分析,得到1个新因子,将其命名为“身份认同因子”,其方差贡献率为64.392%。为了在分析中更直观地展示其对新生代农民工自杀意念的影响,本研究也将其转换成为1~100之间的指数。

表2 新生代农民工身份认同的因子分析(N=1735)

注:提取方法:主成份分析。

三、滋生自杀意念:新生代农民工心理危机的重要表现

(一)新生代农民工心理危机与自杀意念的滋生

新生代农民工的心理危机是指在进城务工过程中遭受心理状态的严重失调而导致其心理矛盾激烈冲突并陷入难以调适的困境。而自杀意念尤其是自杀行为是其心理危机没有得到及时干预与疏导发展到严重程度的重要表现。国外有关移民研究表明,年轻移民的心理健康在一定程度上会受到移民过程直接或间接的影响,是一个心理健康状态较差的“高风险”群体。在移民过程中,年轻移民需要不断了解和应对日益复杂的社会环境及各种情境,会导致其心理健康状况的恶化[17]。就新生代农民工而言,城市劳动力市场中的“竞争逻辑”促使其就业和生活压力急剧增加,从而导致其社会安全感、公平感、满意度均有所下降[18],加之城乡二元分割的管理制度、城乡文化和价值观念的冲突、职业向上流动机会和空间的狭窄等导致其实现融入“异乡”的理想无望却被迫沦为城市“边缘人”,是造成现阶段新生代农民工的心理失范,并继而发酵为心理危机的主要原因。新生代农民工由于其身份的“过渡性”,在城市社会获取心理危机缓解的支持有限,只有一部分抗压能力较强,在城市摄取支持能力较强的“精英型”新生代农民工可以顺利度过危机,并抚平心理创伤,进而提高心理调适能力;而另一部分新生代农民工则往往陷入心理危机却束手无策,极易产生对未来失望的情绪,进而滋生自杀意念,甚至会企图以结束生命来得到解脱。对于这部分陷入心理危机的新生代农民工而言,及时构建在城市的社会网络支持体系,是让其走出“体验式伤害”产生的心理阴影[19],防治陷入自杀等极端心理危机的重要举措。

一般来说,自杀包括“自杀意念”、“自杀未遂”和“自杀死亡”三个基本阶段,其中自杀意念是指个体滋生结束自己生命的想法[20],是个体形成自杀企图和采取自杀行为的早期心理活动,是指那些丧失活下去的愿望,偶然体验的自杀行为动机,没有导致身体受伤的自杀构想与外显行为[21]。已有研究大多采用单项目问题调查个体的自杀意念,如有学者直接采取了症状自评量表SCL-90中的第15题,即“想结束自己的生命吗?”来测量调查对象的自杀意念[22]。本研究将新生代农民工在症状自评量表SCL-90中的第15题回答为中度及以上的评定为有自杀意念者,并在赋值过程中将有自杀意念用“1”表示,而没有自杀意念用“0”表示,这样将新生代农民工的自杀意念转变为一个具有两个类别的二分虚拟变量,并在分析过程中建构二元Logistic回归模型来探讨社会网络、身份认同及其交互项对新生代农民工的自杀意念的影响。

(二)新生代农民工自杀意念的检出率

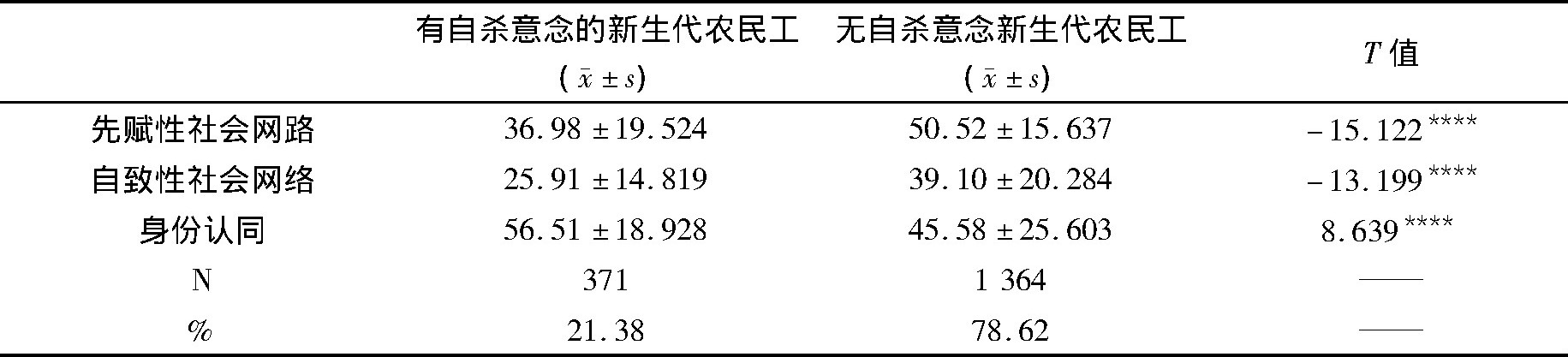

从表3新生代农民工自杀意愿的统计结果来看,1735名新生代农民工中检出有自杀意念的有371人,检出率为21.38%,而没有自杀意念的有1364人,占调查对象的78.62%。这反映出现阶段新生代农民工精神状况堪忧,已成为自杀意念的高危人群。而已有研究发现我国大学生的自杀意念检出率为12.9~20.5%[23,24],这表明新生代农民工的自杀意念远高于同年段的大学生。这主要是由于新生代农民工的城乡迁移通常不能带来更好的整体健康状态,会使其面临更多的社会压力,并增加精神疾病的危险。从而导致其自杀意念检出率偏高。

与此同时,本研究通过单因素方差分析发现,有自杀意念的新生代农民工的先赋性社会网络(T=-15.122,P=0.000)和自致性社会网络(T=-13.199,P=0.000)的因子得分显著低于没有自杀意念的新生代农民工,而有自杀意念的新生代农民工的市民身份认同因子得分则显著高于无自杀意念的新生代农民工(T=8.639,P=0.000)。由此可以看出,社会网络是防止新生代农民工滋生自杀意念的保护性因素,而主观性身份认同的“超前性”则是其滋生自杀意念的危险性因素。

表3 有无自杀意念的新生代农民工社会网络和身份认同因子得分比较(N=1 735)

注:P﹤0.1,P﹤0.05,P﹤0.01,P﹤0.001。

四、社会网络、身份认同对新生代农民工自杀意念的影响

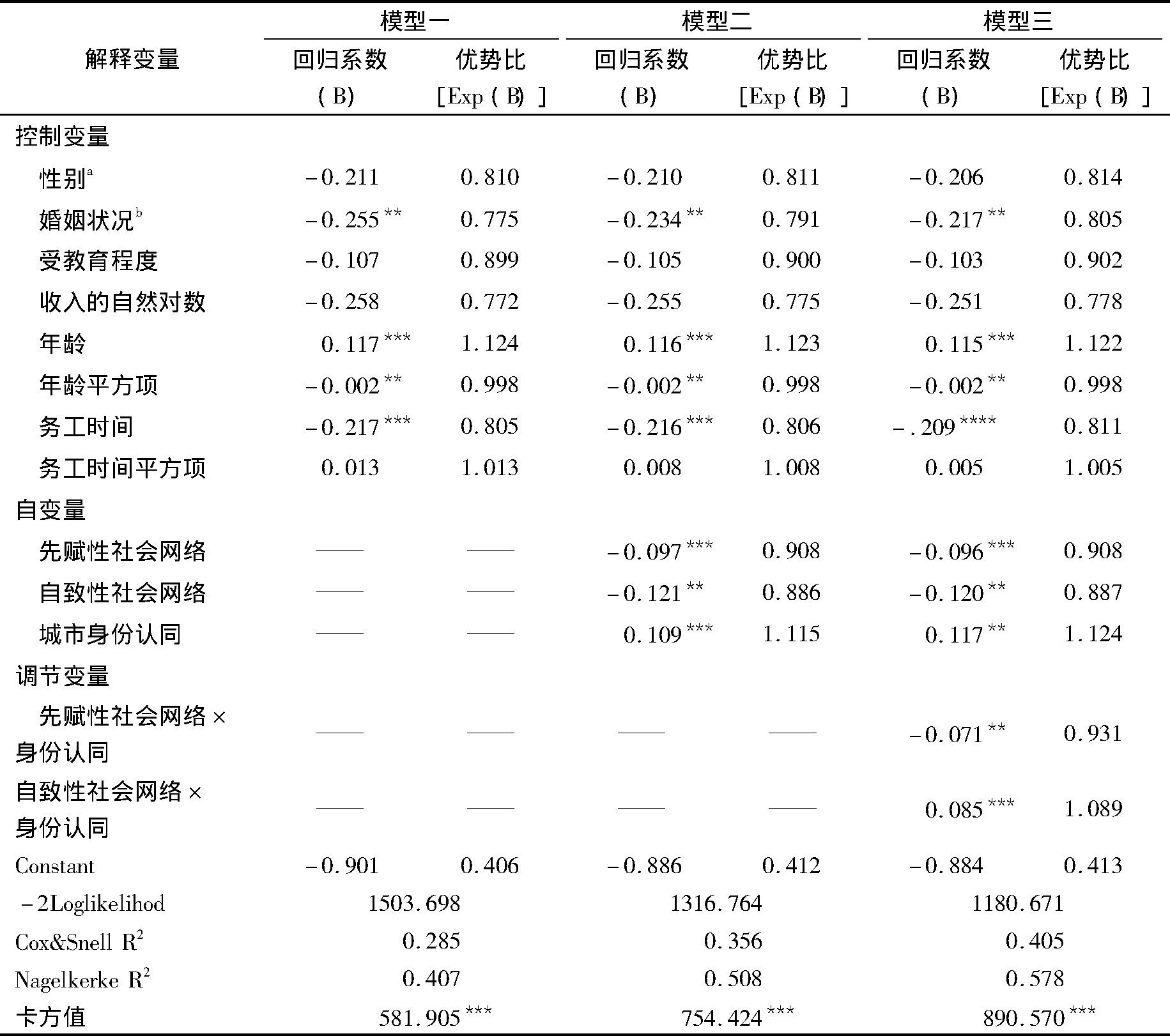

本研究构建二元Logistic回归模型从社会网络、身份认同的视角探讨陷入心理危机的新生代农民工滋生自杀意念的概率,表4反映了基于各种设定情况下采用Logistic模型计算的全样本层级回归结果。其中模型一是新生代农民工自杀意念关于控制变量之间的回归模型;模型二是在模型一的基础上加入所有自变量的回归模型;模型三是在模型二的基础上加入交互作用变量的回归模型,主要考察新生代农民工身份认同对社会网络与自杀意念之间关系的调节作用。从模型中可以发现,除各变量的系数值存在差异外,其显著性和系数方向均基本保持一致,这意味着模型具有较强的稳健性。而从Nagelkerke R2的变化和卡方检验的结果可知,社会网络、身份认同及其交互项是预测新生代农民工自杀意念差异的重要变量。

从模型一中控制变量对新生代农民工自杀意念的影响结果可以看出,婚姻状况、务工时间的回归系数分别为-0.255(P<0.05)和-0.217(P<0.01),表明其对新生代农民工自杀意念施加着显著的影响。而从优势比来看,已婚新生代农民工的自杀意念比未婚新生代农民工的自杀意念低22.5%(1-0.775=0.225),这意味着婚姻是新生代自杀意念的重要保护性因素,而未婚、离异、丧偶等非在婚状态却是其自杀意念的危险因素[25]。这是因为已婚者除了能相互提供物质支持和精神慰藉外,新生代农民工(主要是男性新生代农民工)由于“婚姻挤压”导致其在婚姻市场处于劣势地位,未能在合适年龄阶段结婚本身带来的巨大压力也是其自杀意念产生的重要原因。而新生代农民工务工时间每提高1年,其自杀意念的优势比会降低19.5%(1-0.805=0.195)。这主要跟新生代农民工适应并融入城市需要一个过程有关,随着时间的推移,能够在城市坚持下来的新生代农民工能够有效缓解迁移带来的“文化震撼”并逐渐习得适应城市的“生存和生活技能”,从而削弱自杀意念的产生。新生代农民工的年龄及其平方项都显著,其回归系数前者为正,后者为负,分别为0.117(P<0.01)和-0.002(P<0.05),表明新生代农民工的年龄与自杀意念之间呈现出非线性的倒“U”型关系,也就是说新生代农民工的自杀意念随着年龄的增加呈现出先上升后下降的趋势,影响轨迹存在一个“拐点”,根据模型1计算,拐点约为29岁2,即新生代农民工年龄29岁时,其自杀意念是最高的,在此之前,年龄与新生代农民工自杀意念成正相关,而当年龄超过29年时,随着年龄的增长,新生代农民工自杀意念不断下降。而已有研究发现年龄与自杀意念呈线性的负相关关系,年龄越小自杀意念的可能性越大[26]。一般来说,在18岁以下居民自杀意念发生率约为15~30.8%[27],18岁之后急剧下降,发生率约为3.7~14.3%[28]。而本研究得出年龄与自杀意念成非线性关系,可能是因为新生代农民工的迁移行为导致其根据生命历程应该形成的完整的人格、良好的心理品质、缓解负面事件的抗挫能力以及业已熟悉的生活和工作环境被“中断”,其频繁的迁移行为以及迁移的体验会影响其的精神健康状况,从而导致其务工初期的自杀意念检出率呈增长趋势,但过了“拐点”会急剧下降。

从模型二可以看出,先赋性社会网络和自致性社会网络的回归系数分别为-0.097(P<0.01)和-0.121(P<0.05),这意味着其对新生代农民工自杀意念施加着显著负向影响。而从优势比来看,先赋性社会网络因子得分和自致性社会网络因子得分每提高1分,其自杀意念的优势比会分别降低9.2%(1-0.908=0.092)和11.4%(1-0.886=0.114)。这是因为新生代农民工的城乡迁移过程是一个充满压力的过程,对精神健康有很多潜在的负而作用[29],已有发现,缺乏必要的社会支持网络是个体自杀意念的危险因素[30],而个体拥有良好社会网络支持能有效应对负性生活事件,减少抑郁、焦虑等负面心情症状,能对自杀意念起到很好地缓冲作用[31]。因此,新生代农民工除了积极维护业已建立的先赋性社会网络,除了防止因就业空间转移而导致社会网络“断裂”外,迫切需要在新的城市“场域”中构建与拓展自致性社会网络,为其应对和适应新的就业和生活环境中的各种激烈竞争而形成的压力,化解负面心理状态提供物质和精神上的支持,从而能有效缓解自杀意念的产生。而新生代农民工的身份认同的回归系数为0.109(P<0.01),这意味着其对新生代农民工自杀意念施加着显著正向影响。而从优势比来看,新生代农民工对市民的身份认同每提高1个单位,其自杀意念的优势比会提高11.5%(1.115-1=0.115)。这是因为新生代农民工融入城市并实现市民化是由价值观念、身份认同、经济适应和生活方式等四个维度构成的[32],而目前新生代农民工的价值观念、经济适应和生活方式等方面的市民化进程滞后于其身份认同,这种市民化的“分裂”导致其经常处于不适应甚至恐慌的状态,久而久之会造成其精神健康状态恶化,从而滋生强烈地自杀意念。

从模型三交互项的回归系数来看,新生代农民工先赋性社会网络与身份认同的交互项、自致性社会网络与身份认同交互项的回归系数分别为-0.071(P<0.05)和0.085(P<0.01)。这意味着新生代农民工的身份认同对先赋性社会网络与自杀意念、自致性社会网络与自杀意念之间起着显著的调节作用。而从优势比来看,新生代农民工的市民身份认同每提高1分,其先赋性社会网络的自杀意念的保护作用降低6.9%(1-0.931=0.069),而自赋性社会网络的自杀意念的保护作用则提高8.9%(1.089-1=0.089)。这表明先赋性社会网络与自致性社会网络对新生代农民工的自杀意念的负向影响会因其身份认同程度的不同而呈现出差异性。

表4 新生代农民工自杀意愿的二元Logistic回归模型(N=1 735)

注:(1)p﹤0.1,P﹤0.05,P﹤0.01,P﹤0.001;(2)a参照类别为“女性”,b参照类别为“未婚”。

五、新生代农民工自杀意念心理危机干预的对策思考

针对自杀意念新生代农民工的干预是预防控制自杀行为的最有效措施。本研究利用在福建、湖南和贵州三省1735名新生代农民工的抽样问卷调查所获得的数据资料进行分析,探讨了新生代农民工社会网络、身份认同及其交互项对其自杀意愿的影响,在实证研究发现的基础上,从以下三个方面对新生代农民工自杀意念心理危机干预对策进行探讨。

(一)先赋性社会网络与自致性社会网络能有效降低新生代农民工生活中面临的“扭力”,为其遏制自杀意念进而防止自杀行为提供双重保护

本研究实证分析结果发现,社会网络对新生代农民工自杀意念施加着显著负向影响,具体而言,其先赋性社会网络因子得分和自致性社会网络因子得分分别提高1分,其自杀意念的优势比则会分别降低9.2%和11.4%。这是因为自杀是人们感受到巨大风险带来紧张之后的逃避决策。有学者认为人们不同价值观的冲突、现实与愿望之间的冲突、相对剥夺或相对贫困和应对危机技能的缺乏等四种扭力情境导致其产生自杀意念和行为,并认为经济发展是可以缓解上述四种扭力而降低自杀率[4]。也有学者认为自杀往往是家庭生活中权力平衡导致的不公的结果[9]。但随着新生代农民工进城务工,扭转了以往家庭经济权力老人主导的局面,新生代农民工特别是女性新生代农民工取得了在劳动力市场平等就业的权力,极大地提升了在家庭中的地位。已有研究也认为农村女性进城务工对自杀风险产生规避作用[33],但此时的“扭力情境”由农村转到了城市,如果缺乏强有力的社会网络的支持,在城市面对巨大的市场竞争而滋生强烈的自杀意念并演化成自杀行为,进城务工对自杀风险产生规避作用会大大的削弱。具体而言,新生代农民工通过务工提升了自身摄取经济的能力,成为家庭经济收入的主要来源,彻底改变其家庭的从属地位。同时,转移就业带了的“合适距离”改变了过去人际冲突情境,能有效化解家庭成员之间的摩擦和冲突,增加了成员之间的依恋感,导致新生代农民工的先赋性社会网络的支持作用发生的实质性改变,为其在外务工期间提供各种支持,特别是精神上的支持能极大缓解其精神压力,成为自杀意念的保护性因子。

与此同时,新生代农民工在城市构建与拓展的自致性社会网络能够有效降低其在城市面临的各种“扭力”,从而为其遏制自杀意念进而防止自杀行为提供保护。自致性社会网络在新生代农民工就业过程中充当“信息桥”和信任机制,能为其在提供更为丰富的就业信息,提高工作岗位的匹配度,进而提升就业质量,从而有效缓解现实与愿望之间的冲突、相对剥夺或相对贫困和应对危机技能的缺乏而产生的“扭力”,另一方面,新生代农民工的自致性社会网络提供了与本地市民、组织和政府的密切交往的机会,在能在相互交往过程中习得城市现代性,并在相互接触过程消除各种偏见,逐渐地发挥“去污名化”效应,使得其价值观念逐渐趋同,有效化解不同价值观的冲突而产生的“扭力”。因此,在维护先赋性社会网络的同时,积极构建和拓展自致性社会网络有效降低新生代农民工生活中面临的“扭力”,为其遏制自杀意念进而防止自杀行为提供双重保护。

(二)消除新生代农民工市民化进程的“滞后性”与对市民身份认同的“超前性”之间的结构性紧张能有效遏制其自杀意念的滋生

本研究实证分析结果发现,身份认同对新生代农民工自杀意念施加着显著正向影响,具体而言,新生代农民工对市民的身份认同每提高1个单位,其自杀意念会提高11.5%。“农民工”是我国农村人口在城乡转移过程中由制度与文化共同建构的第三种身份[34]。难以逾越的制度藩篱及其渐进式改革后残留的“制度惯性”导致新生代农民工市民化进程步履蹒跚。有学者从生存职业、自身素质和意识行为等方面采用专家赋权法测算出新生代农民工的市民化程度为45.53%[35],也有学者发现2011年农民工市民化的综合水平仅达到39.56%[36]。由此可见,现阶段大多数新生代农民工尚处于“半市民化”或“虚市民化”状态。而新生代农民工由于成长环境、自身的市民化意愿和能力都不同于第一代农民工,其生活和工作的面向主要朝向城市,加之大部分新生代农民工从小离开农村没有习得农村生存“技艺”或对农村生存“技艺”的“荒废”,导致其处于“不想回”或“回不去”的境地,从而型构较强的市民身份认同,大部分新生代农民工的所属群体虽然还是“农民”,但其参照群体早已实现向“市民”群体转变。新生代农民工市民化进程的“滞后性”与对市民身份认同的“超前性”之间的结构性紧张会演化成巨大的压力,容易促成其产生自杀意念。因此,一方面要尽快破除城乡分割的制度藩篱,消除新生代农民工在劳动力市场、福利政策、公共服务供给等方面的歧视性政策,使其摆脱“农村人”的先赋性因素的影响而平等地参与市场竞争,并为暂时处于不利市场地位的新生代农民工提供必要的“社会保护”,引导市民化能力较强“精英型”新生代农民工在就业地真正实现市民化。另一方面,各级政府应采取“差异化”的农民工市民化推进策略。面对目前中小城市市民化“门槛”相对较低的现状,可以引导一部分新生代农民工返回户籍所在附近的中小城镇通过返乡创业等形式,加快其身份上“去农民工化”进程[37],实现就地市民化,通过采取分类引导的方针实现不同类型的新生代农民工的市民化进程与对市民身份认同的“同步性”,消除两者之间不同步而产生结构性紧张,从而降低其自杀意念的滋生。

(三)身份认同对新生代农民工社会网络与自杀意念之间的负向影响起着路径截然相反的调节作用,而实现社会网络结构从“先赋性社会网络”到“自致性社会网络”的转换则能有效发挥遏制其自杀意念的作用

本研究实证分析结果发现,新生代农民工市民身份认同每提高1分,其先赋性社会网络的自杀意念保护作用会降低6.9%,而自赋性社会网络的自杀意念保护作用则提高8.9%,也就是说,随着新生代农民工对市民的身份认同的逐步提高,其先赋性社会网络对其自杀意念的保护性作用会“贬值”,而自致性社会网络对其自杀意念保护作用的“含金量”逐步提升。这是因为:一方面随着新生代农民工对市民身份认同度的提高,其生活和工作的重心已有农村转移到城市,原有以家庭为中心的先赋社会网络已经超出了其发挥作用距离“半径”的“熟人圈”,导致其处于基本“失灵”状态。新生代农民工出于理性的选择的考虑,此时会减弱对先赋性社会网络的经营与“投资”,从而导致其先赋性社会网络存量大大折旧。同时,新生代农民工城市务工初期,往往利用“同乡聚集”中积累的先赋性社会网络,可以克服求职过程中的信息不充分而导致无法进入与自身能力相匹配的岗位的困境。但随着其城市融入程度和市民化进程的加快,原有的“同乡聚集”反而限制其发展,因为“同乡聚集”往往是一种弱势群体的聚集,是在城市产生的“防御性隔离”,呈现出“内卷化”趋势,对新生代农民工城市就业质量的提高与市民化进程的作用已有进城初期的“促进推动”作用转变为了“消极阻碍”作用。因此,先赋性社会网络对新生代农民工自杀意念的保护作用会随着其对市民身份认同的提高而逐渐减弱。另一方面,随着先赋性社会网络的逐渐“贬值”与“失灵”,新生代农民工特别是市民化意愿和能力较强的新生代农民工会积极通过各种途径在流入地建立基于“异质性”人际关系、跨团体和跨阶层的基础上的与本地居民、本地的社会群体、社会组织以及地方政府的自致性社会网络,正是更加本地化的自致性社会网络可以使其获得城市团体与组织中非网络成员无法获得的稀缺资源或资本,让其更有机会获得上层或管理者的信息而影响到职业地位获得,提升就业质量,扩展城市人际交往范围,加快其市民化进程,有效缩小想象中的“身份认同”与现实生活中的“市民化”进程之间的差距,从而对遏制新生代农民工自杀意念的产生有显著的促进作用。因此,引导新生代农民工社会网络构建与拓展过程中,实现社会网络结构从“先赋性社会网络”到“自致性社会网络”的转换,能有效提升其就业质量,加快市民化进程,从而有效发挥遏制自杀意念的作用。

参考文献:

[1]国家统计局.2016年农民工监测调查报告[EB/OL].[2017-04-28].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201704/t20170428_1489334.html.

[2]PHILLIPS M R,LI X,ZHANG Y.Suicide rates in China,1995-99.[J].Lancet,2002,359(9309):835-40.

[3]WANG C W,CHAN C L,YIP P S.Suicide rates in China from 2002 to 2011:an update.[J].Social Psychiatry&Psychiatric Epidemiology,2014,49(6):929-941.

[4]张杰,景军.中国自杀率下降趋势的社会学分析[J].中国社会科学,2011(5):97-113.

[5]NOCK M K,HWANG I,SAMPSON N A,et al.Mental disorders,comorbidity and suicidal behavior:Results from the National Comorbidity Survey Replication[J].Molecular Psychiatry,2010,15(8):868.

[6]MANN J J,WATERNAUX C,HAAS G L,et al.Toward a clinical model of suicidal behavior in psychiatric patients.[J].American Journal of Psychiatry,1999,156(2):181.

[7]PHILLIPS M R,YANG G,ZHANG Y,et al.Risk factors for suicide in China:a national case-control psychological autopsy study.[J].Lancet,2002,360(9347):1728.

[8]HARRIS E C,BARRACLOUGH B.Suicide as an outcome for mental disorders.A meta-analysis.[J].British Journal of Psychiatry the Journal of Mental Science,1997,170(3):205-228.

[9]吴飞.论“过日子”[J],社会学研究,2007(6):66-85.

[10]颜廷健.社会转型期老人自杀现象研究[J],人口研究,2003(5):73-78.

[11]陈柏峰.代际关系变动与老年人自杀:对湖北京山农村的实证研究[J].社会学研究,2009(4):157-176.

[12]杨华,欧阳静.阶层分化、代际剥削与农村老年人自杀:对近年中部地区农村老年人自杀现象的分析[J].管理世界,2013(5):47-63.

[13]刘燕舞.中国农村妇女自杀率演变的趋势分析——基于6省24村的回顾性田野调查[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2017(2):20-27.

[14]李萍.新生代农民工闲暇活动的结构性制约——基于福建、湖南和贵州三省调查数据的实证分析[J].人口与发展,2017(5):99-112.

[15]边燕杰.城市居民社会资本的来源及作用:网络观点与调查发现[J].中国社会科学,2004(3):136-146.

[16]尉建文,赵延东.权力还是声望?——社会资本测量的争论与验证[J].社会学研究,2011(3):64-83.

[17]HILARIO C T,OLIFF J L,WONG J P-H,BROWNE A J,JOHNSON J L.Migration and young people’s mental health in Canada:A scoping review[J].Journal of Mental Health,2015,24(6),414-422.

[18]李培林,李炜.近年来农民工的经济状况和社会态度[J].中国社会科学,2010(1):119-131.

[19]江维国,李立清.失地农民社会融入路径异化与内卷化研究[J].华南农业大学学报(社会科学版),2018(1):59-68.

[20]楚江亭,姜男.风险社会视野中大学生自杀意念问题研究[J].首都师范大学学报(社会科学版),2015(1):138-138.

[21]BECK A T,STEER R A,KOVACS M,et al.Hopelessness and eventual suicide:a 10-year prospective study of patients hospitalized with suicidal ideation.[J].American Journal of Psychiatry,1985,142(5):559.

[22]肖三蓉,杨南昌.农村中小学教师自杀意念与抑郁、心理健康水平的关系研究[J].中国临床心理学杂志,2005(4):456-457.

[23]李献云,费立鹏,张亚利,等.Beck自杀意念量表中文版在大学学生中应用的信效度[J].中国心理卫生杂志,2011(11):862-866.

[24]梁瑛楠,杨丽珠.大学生自杀意念的流行病学特征[J].中国健康心理学杂志,2011(8):1010-1012.

[25]LEE J I,LEE M B,LIAO S C,et al.Prevalence of suicidal ideation and associated risk factors in the general population[J].Journal of the Formosan Medical Association,2010,109(2):138-147

[26]梁烨,姜春玲,王志青,等.北京50家综合医院门诊患者自杀意念及自杀未遂调查[J].中华流行病学杂志,2006(1):19-24.

[27]KOKKEVI A,ROTSIKA V,ARAPAKI A,et al.Adolescents’self-reported suicide attempts,self-harm thoughts and their correlates across 17 European countries.[J].Journal of Child Psychology&Psychiatry&Allied Disciplines,2012,53(4):381-389.

[28]NOCK M K,BORGES G,BROMET E J,et al.Suicide and suicidal behavior[J].Epidemiologic Reviews,2008,30(1):133-154.

[29]Bhugra D,Jones P.Migration and mental illness[J].Advances in Psychiatric Treatment,2001,7(3):216-222.

[30]USALL J,PINTOMEZA A,FERNNDEZ A,et al.Suicide ideation across reproductive life cycle of women.Results from a European epidemiological study.[J].Journal of Affective Disorders,2009,116(2):144-147.

[31]HEIKKINEN M,ARO H,LNNQVIST J.Recent life events,social support and suicide[J].Acta Psychiatrica Scandinavica,1994,377(s377):65.

[32]罗竖元.返乡创业视角下农民工就地市民化的群体差异——基于湖南、安徽与贵州三省调查数据的实证分析[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2016(3):52-60.

[33]景军,吴学雅,张杰.农村女性的迁移与中国自杀率的下降[J].中国农业大学学报(社会科学版),2010(4):20-31.

[34]陈映芳.“农民工”:制度安排与身份认同[J].社会学研究,2005(3):119-132.

[35]刘传江,程建林,董延芳.中国第二代农民工研究[M],济南:山东人民出版社,2009:125.

[36]魏后凯,苏红键.中国农业转移人口市民化进程研究[J].中国人口科学,2013(5):21-29.

[37]罗竖元.农民工市民化意愿的模式选择:基于返乡创业的分析视角[J].南京农业大学学报(社会科学版),2017(2):70-81.

注 释:

1 转换公式是:转换后的因子值=(因子值 B)·A。其中,A=99/(因子最大值-因子最小值),B=(1/A)-因子最小值。B的公式为,B=[(因子最大值-因子最小值)/99]-因子最小值(参见边燕杰、李煜所著的《中国城市家庭的社会网络资本》,载于《清华社会学评论》2000年第2辑)。

2 计算方法为将原变量系数除以平方项系数的2倍[0.117÷(2×0.002)]≈29。