作者:谭银清 陈益芳 责任编辑:余孝东 信息来源:《华中农业大学学报(社会科学版)》2017年第5期 发布时间:2017-11-01 浏览次数: 3979次

【摘 要】利用来自全国农村的8181个样本考察阶层分化对农民选举参与行为的影响,结果表明:在村兼业阶层的选举参与积极性最高,然后依次为规模化经营大户阶层、一般农业经营者阶层和亦工亦农阶层,脱农农业阶层的参与积极性最低;农民选举参与中的阶层差异主要取决于农民各阶层与村庄利益关联的强弱,体现出了农村阶层分化背景下农民政治参与行为的一般逻辑。为此,要激发农民的选举参与热情、促进农村的基层民主建设,就必须采取诸如进一步完善农地产权制度、加强村庄基础设施建设、夯实农村集体经济等措施来增强村民和村庄的利益关联;同时也要根据各阶层农民的利益诉求采取相应的激励和动员措施。

【关键词】农民;阶层分化;选举参与;村庄;利益关联

村级民主选举是我国农村基层民主制度的一项伟大创举,也是中国特色社会主义民主政治的重要内容。通过民主投票选举村干部有利于村民表达自身的合理诉求,保护自身的合法权益,从而调动广大农民的政治参与热情,发挥农村基层民众的集体智慧。

现阶段我国农村基层民主虽然在制度上已经比较完善,但实践中由于受到诸多因素的影响,农民参与选举投票的热情依然相对较低[1]。首先,农民个体特征对其选举参与具有重要影响。杨明通过对四县农民政治参与的考察发现不同年龄、不同性别以及不同文化程度的农民在选举参与行为上具有明显差异[2]。其次,经济因素也是影响农民选举参与的重要因素,农民参与选举主要是为了谋求集体公利、小团体公利或个人私利[3],只有当农民认为参与的收益大于成本时,农民才有参与积极性[4],因此农民会为了误工补贴而积极参与基层选举投票[5]。村庄是农民生产生活的重要场域,经济因素在村庄层面对农民选举参与的影响体现为经济发达地区村民的参与热情明显高于经济落后的地区;同一村庄内,富裕阶层参与选举的热情更高,而经济收入较低的村民则相对冷漠[6]。当宗族关系作用于村庄场域时,农民的选举参与行为变得更加复杂。邱国良通过对某省4个大姓家族和20来个小姓家族研究发现,宗族规模通过政治信任这一中介变量影响农民的选举参与行为,大姓家族和小姓家族在高层政府信任层面没有显著差异,但对于基层政府,小姓家族则表现出较高的信任度[7]。此外,心理因素、政治文化因素等也是影响农民选举参与的重要变量[8]。

综上所述,可以看到已有文献对影响农民选举参与的因素做了比较全面和系统的阐释,但依然在三个方面存在不足。一是总体上看,现有文献定性研究多,定量研究少;二是在为数不多的定量研究中,区域性样本多,全国性样本少,这使得研究结论很难推广到全国层面;三是随着改革开放以来农村经济体制改革的深入,农村社会已经发生了明显的阶层分化,阶层分化必然引起农民选举参与行为的分化,如果忽略农民阶层分化这一事实,就难以抓住农民选举参与行为的本质特征,但现有研究中鲜见从阶层分化视角对农民选举参与行为的讨论。基于此,本文拟采用中山大学2014年中国劳动力调查的全国性样本,考察农村阶层分化对农民选举参与行为的影响。

一、我国农民阶层的分化与划分

职业分化是农民阶层分化的逻辑起点。20世纪70年代末80年代初农村家庭联产承包责任制的建立解放了一直以来被束缚在土地上的农民,这一新型的农村土地产权制度为农民的职业分化提供了物质基础[9]。而后国家推出的诸如发展多种经营、发展乡镇企业、调整农村产业结构以及加快小城镇发展等一系列的方针政策则直接刺激了农村工商业、运输业和建筑业的发展[10],这使得农民的职业分化成为现实。不过这一时期的农民分化尚属于“离土不离乡”的较低水平分化。以1984年中央一号文件《关于1984年农村工作的通知》为标志,国家允许农民自带口粮进城务工,长期以来坚如磐石的户籍制度开始松动,农民开始了“离土又离乡”的职业分化。20世纪90年代初期,工业化、城镇化的推进使得农民职业分化进一步加剧,农村阶层分化的轨迹开始变得清晰和明朗起来[11]。

社会学界自19世纪以来对社会阶层的划分产生了马克思的阶级阶层分层模式和韦伯的多元社会分层模式两种路径[12]。在我国,随着生产资料公有制的建立以及由此引起的社会主要矛盾的改变,多元社会分层模式成为学术界研究社会分层的主要范式。但具体到我国农村社会,由于不同学者采用的分层标准各异,使得我国农村社会阶层的划分呈现出“异彩纷呈”的景象。具有代表性的有陆学艺等以职业为标准将农民分为农业劳动者、农民工、雇工、农民知识分子、个体劳动者和个体工商户、私营企业主、乡镇企业管理者、农村管理者等八大阶层[13],这一划分方式在学术界产生了较大影响。但也有学者指出我国农村的社会经济基础尚不具备以职业作标准来划分社会阶层所需要的物质条件,于是毛丹等在前人研究的基础上以资源可及性为标准将农村社会分为上层(精英阶层)、中上层(代理人阶层)、中层(普通村民)以及下层(弱势群体)等四大阶层[14]。近年来,以贺雪峰教授为代表的华中乡土学派通过大量的田野调查发现,土地和收入来源已经成为农民阶层分化的主要线索,因此他们按照家庭对土地的依赖程度和收入来源将农民分成了脱农农业阶层、亦工亦农阶层、在村兼业阶层、规模化经营大户阶层、一般农业经营者阶层等五大阶层[15]。在这五大阶层中,脱农农业阶层和亦工亦农阶层具有一定的相似性,例如他们都以非农收入为主,其中主要包含农民工、个体工商户、农村私营企业主等群体,区别在于前者已不再耕种土地,家庭收入完全来源于工资收入或家庭经营收入,而后者依然会耕种一定数量的土地,农业收入虽然只是补贴性收入但不可或缺,常见于农村“子工父耕或男工女耕”模式的家庭。在村兼业阶层涉及的范围较广,且身份也较为特殊,包括农民企业家、农业经纪人、乡村干部、农资经营者、乡村医生和中小学教师等,他们是农村的各路“精英”。规模化经营大户阶层和一般农业经营者阶层虽然都以耕种土地为主要收入来源,但前者通过土地流转其经营规模比后者要大得多,属于当今农村的“中坚”农民。

二、变量选择与数据描述

1.变量选择

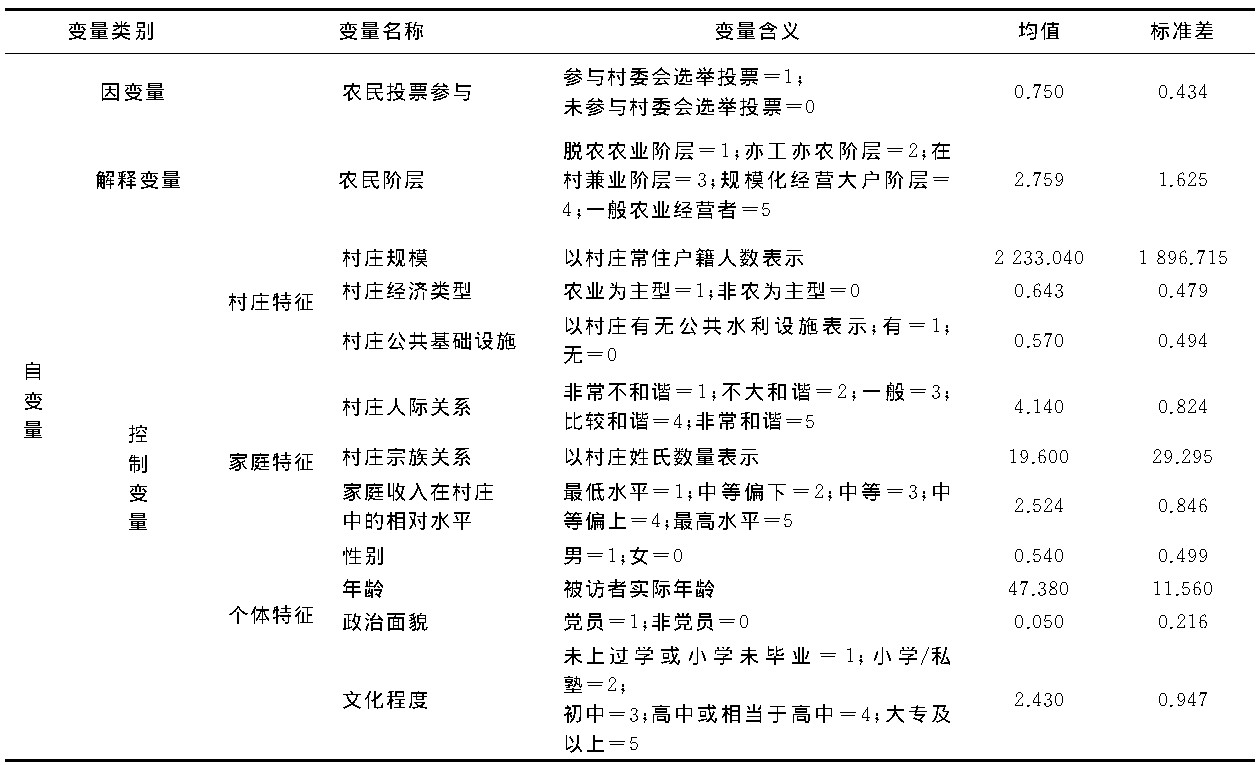

(1)因变量选取。本文的研究目的在于考察农村阶层分化对农民选举参与的影响,从而揭示阶层分化背景下农民政治参与行为的逻辑。根据这一研究目的,本文采用农民“投票参与”作为本文的因变量。计量模型中,若具有参选资格的被访者参加了上一次村委会的投票选举记为“1”,反之记为“0”(表1)。

(2)自变量选取。文中自变量包含解释变量和控制变量两类(表1)。农村“阶层分化”既是本文的研究背景,也是本文的研究对象,因此本文选取“农民阶层”作为解释变量。通过对上文三种农民阶层划分模式的比较,本文认为华中乡土学派的划分方式更贴合农村现实,并且在实践中也更具可操作性,因此本文将农民划分为脱农农业阶层、亦工亦农阶层、在村兼业阶层、规模化经营大户阶层、一般农业经营者阶层等五大阶层。本文的控制变量是指影响农民选举参与的其他因素,根据前面的文献回顾,本文的控制变量主要包括被访者年龄、性别、政治面貌等个体特征变量;村庄规模、村庄经济类型、村庄人际关系、村庄宗族关系、村庄公共基础设施等村庄特征变量;家庭相对收入水平(1)等家庭特征变量。

表1 变量含义及统计描述

2.数据来源及样本描述

本文数据来源于中山大学社会科学调查中心的中国劳动力动态调查(ChinaLabor-forcedynamicssurvey,CLDS)。该项目自2012年以来每两年跟踪一次,乃国内首个以劳动力为主题的全国性跟踪调查,内容涵盖教育、工作、迁移、健康、社会参与、经济活动、基层组织等众多研究议题,是一项跨学科的大型追踪调查。该调查旨在通过对农村和城市社区的社会结构、家庭、劳动力个体的变化与相互影响进行系统检测,从而建立劳动力、家庭和社区三个层次上的追踪数据库,以便为高质量的理论研究和实证研究提供数据。

该项目面向全国29个省市采用多阶段、多层次与劳动力规模成比例的概率抽样方法,从而保证了样本的代表性。2014年的调查数据包含了218个农村社区样本,9066户农村家庭样本和16532名农村个体样本,本文在样本筛选过程中对信息不完整样本、无选举投票资格样本(年龄未达到法定标准)以及居住地不在户籍地的样本做了剔除,获得有效样本8181个。样本的平均年龄为47岁;其中男性被访者4402人,占53.8%,女性3379人,占46.2%;党员389人,占样本总体的4.8%;样本中小学及其以下文化程度的被访者占到了52.6%,反映出我国农村居民文化水平总体较低。

从各阶层收入状况来看(表2),在村兼业阶层年均家庭总收入为53309.16元,收入最高,脱农农业阶层次之,一般农业经营者最低。从收入来源看,脱农农业阶层的收入全部来自非农收入;亦工亦农阶层和在村兼业阶层虽然也都以非农收入为主,但农业收入依然占有一定比重;而一般农业经营者则主要依靠农业收入;规模化经营大户阶层的农业收入占比为62.17%,所占比重相对较低,这可能是因为政府的转移性收入(政府补贴)在这一阶层的收入中占据了一定比重,从而降低了农业收入在家庭总收入中的占比。

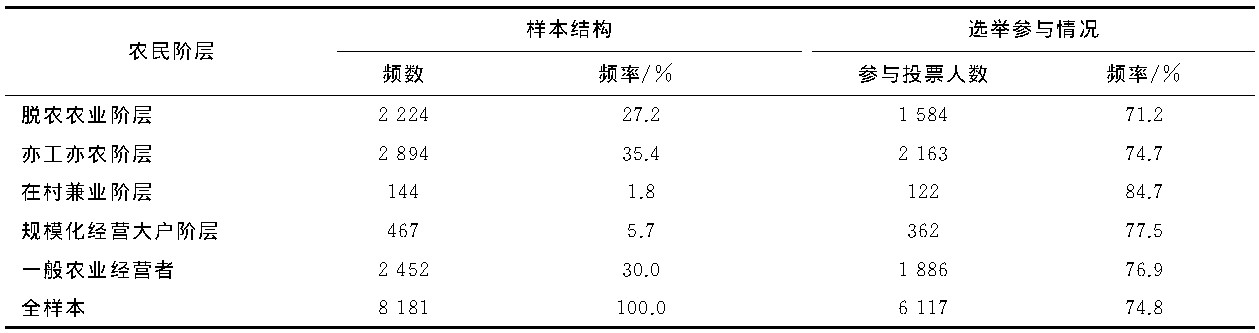

表3报告了样本中农民各阶层的构成状况及其相应的选举参与情况。就各阶层在样本中所占的比例来看,亦工亦农阶层占比最高,一般农业经营者阶层次之,在村兼业阶层人数最少。总体上看,样本中农民的投票参与率达到了74.8%,表明整体上农民选举参与的积极性较高。五大阶层的投票参与率分别为71.2%、74.7%、84.7%、77.5%和76.9%,表明不同阶层的投票参与行为存在着明显差异。由于农民选举参与行为会受到诸多社会经济因素的影响,因此要判定农民阶层分化与农民选举参与是否存在因果关系,还需做进一步的计量分析。

表2 各阶层收入状况

表3 各阶层农民选举参与情况

三、实证分析与结果讨论

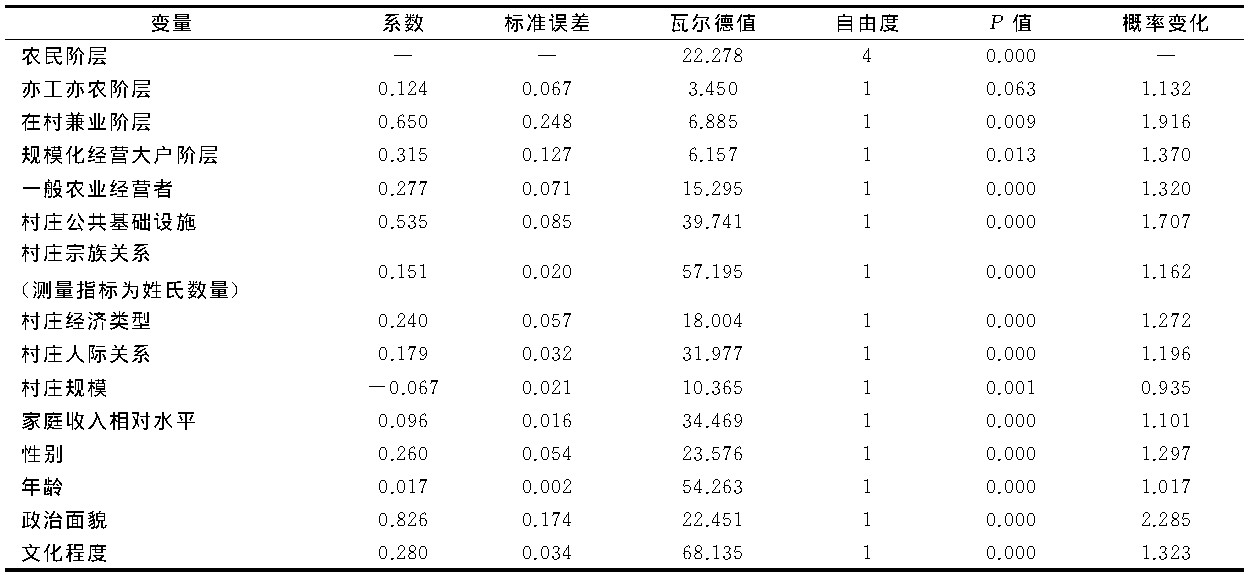

本文的被解释变量“农民选举参与”为二分类变量,因此本文选取Logistic二分类模型检验各变量对农民选举参与的影响,同时重点考察农民阶层变量的影响效应,实证结果如表4所示。

1.阶层分化对农民选举参与的影响

表4中农民阶层变量在0.01的显著性水平上通过检验,说明农民阶层分化是影响农民选举参与的重要因素。从计量角度看,表4中各个农民阶层的估计系数都显著为正,表明与脱农农业阶层相比,其他四个阶层的选举参与积极性明显要高,结合表4中的概率变化值,可以判定所有阶层中在村兼业阶层选举参与积极性最高,其次是规模化经营大户阶层和一般农业经营者,然后是亦工亦农阶层,脱农农业阶层参与选举投票的积极性最低。

脱农农业阶层的收入全部来源于非农收入,他们在村中往往具有较强的经济实力。由于不再从事农业生产,家里的集体承包地要么出租要么撂荒,他们对土地和村庄农业基础设施已完全没有依赖。这一阶层虽然依然可能居住在原来的村庄,但他们的生活面向却在村庄之外。对于这一阶层来讲,无论谁当选村干部都一样,因此他们不会像其他阶层那样去关心村庄的公共事务和公共利益,对村庄选举参与表现比较冷漠。

与其他三个阶层相比,亦工亦农阶层的投票参与概率相对较低(回归系数为0.124)。这一阶层常见于农村以代际分工为主的“子工父耕”型家庭或以性别分工为主的“男工女耕”型家庭,这一阶层虽然依然耕种有土地,但他们的家庭收入主要来源于务工收入或者家庭经营收入,农业收入充其量只是家庭的补贴性收入,他们对土地和村庄公共基础设施的依赖程度相对较低。并且他们一般也具有较强的经济实力,一旦条件成熟就有可能搬离村庄到城镇置业,因此这一阶层对村庄的公共事务不太热心,选举参与的积极性相对较低。

表4 各变量对农民选举参与的参数估计结果

所有阶层中在村兼业阶层和规模化经营大户阶层选举参与的概率最高(回归系数分别为0.650和0.315)。在村兼业阶层主要由农村的政治精英、经济精英和文化精英构成。这一群体通常文化程度较高,人脉关系较广,信息灵通,在村民中享有较高的地位和威望,属于村庄中经济实力最强的阶层。一定程度上,在村兼业阶层形塑了村庄的利益结构。这一阶层似乎有一种天然的政治热情,他们会积极参与村庄的各类公共事务以维护自己在村庄的地位和利益。而规模化经营大户阶层则是当今农村名副其实的“中农”阶层,他们在村中的地位较高,影响力较大。这一群体对土地和村庄公共基础设施的需求非常强烈,并格外渴望政府“项目下乡”的政策性收益。因此为了促进村庄的公共基础设施建设并谋求各种政策性收益,这一阶层具有强烈的选举参与意愿。

一般农业经营者阶层选举参与的概率(回归系数为0.277)要高于脱农农业阶层和亦工亦农阶层,但同时明显低于在村兼业阶层和规模化经营大户阶层。一般农业经营者阶层以农业收入为主要收入来源,他们对土地和村庄公共基础设施具有较强的依赖。作为利益相关者,他们在民主选举上有着较强的参与欲望。但是由于这一阶层土地经营规模较小,人力资源禀赋和社会资源禀赋都相对欠缺,在村庄中人微言轻,容易受到其他阶层的排斥,因此他们在投票参与中不够积极。

2.其他变量对农民选举参与的影响

个体特征变量中,性别,年龄、政治面貌、文化程度对农民选举参与具有显著的正向影响,家庭特征层面,家庭收入的相对水平越高选举参与的积极性越强。村庄层面,村庄经济类型和村庄公共基础设施对农民选举参与影响显著,在以农业产业为主的村庄,村民的选举参与积极性比非农产业为主的村庄要高;村庄的公共基础设施越完善,村民参与选举的积极性越高。同时,以姓氏数量表征的村庄宗族关系对村民选举参与也具有显著的正向影响,原因在于村庄姓氏数量越多,意味着大姓占的比重就相对较小,村庄的宗族势力就相对较弱,村民参与选举的积极性就会相对较高。村庄人际关系对村民选举参与具有重要影响,村庄人际关系越和谐,农民选举参与的概率也越高。村庄规模对村民选举参与具有负向影响,这其实依然可以通过村庄人际关系这一变量来进行解释,因为村庄规模越大,村庄就容易从“熟人社会”变为“半熟人社会”,村民之间的和谐度相应降低,村民选举参与的积极性也随之下降。

四、结论与政策含义

本文通过对全国8181个农村个体样本选举参与行为的分析发现,农村不同阶层农民的选举参与积极性存在较大差异:脱农农业阶层和亦工亦农阶层选举参与的积极性较低;在村兼业阶层和规模化经营大户阶层选举参与的积极性较高;一般农业经营者阶层的选举参与积极性居中。农民选举参与行为的阶层差异主要源于两个方面的原因:一方面,由于不同的阶层有着不同的生计方式,不同的生计方式意味着农民对土地和村庄共同体的依赖程度不同,于是这种由于阶层分化所带来的与村庄利益关联的差别也必然会引起阶层利益诉求和选举参与行为的差异;另一方面,不同阶层所拥有的资源禀赋不同,而不同的资源禀赋则意味着不同的选举参与能力,由此也导致了各阶层在选举参与行为上有所差别。

村级民主选举是农民政治参与的主要途径,因此上述结论揭示了农村阶层分化背景下农民各阶层政治参与行为的一般逻辑。一方面,阶层分化使得农民身份地位的获得由他赋转向自致,这有利于农民摆脱对传统政治权威的依附,增强自身的主体意识,从这一角度讲,农村阶层分化为农民的政治参与带来了契机;另一方面,由于我国的农民阶层分化在一定程度上是国家经济体制改革的“意外”后果,面对这一后果,我国的基层民主制度还来不及调适,于是农民阶层分化又给我国的基层民主制度带来了挑战和压力,比如农民是否积极参与民主选举,是否自觉行使自己的民主政治权利等。但总体来看,与村庄利益关联的强弱是农民是否参与村庄政治的决定因素,因此要激发农民的政治参与热情,促进农村的基层民主建设就必须采取诸如进一步完善农村土地制度,加强村庄基础设施建设,夯实农村集体经济等措施,以此来增强村民和村庄的利益关联。但同时也要根据各阶层农民的利益诉求采取相应的激励和动员措施。例如对于一般农业经营者这一相对弱势的阶层,关键是要保证他们平等参与各种政治活动的权利,做到同票同权,增强他们政治参与的效能感。对于脱农农业阶层和亦工亦农阶层,他们对村庄虽然没有多少经济依赖,但却依然有着情感的依恋。对于这两大阶层,只要村干部能加强跟他们的联系,多听听他们的建议,让他们体会到自己对村庄的价值感,就可能激发他们参与村庄政治的热情。而对于在村兼业的这一精英阶层,则需要进行引导和限制,以确保他们在基层民主建设中发挥出最大效用的同时又不会损害其他阶层农民的利益。

参考文献

[1]雷勇.新时期农民政治参与的制约因素及其对策[J].四川师范大学学报(社会科学版),2010(3):5-11.

[2]杨明.四县农民政治参与研究[J].社会学研究,2000(2):67-76.

[3]徐勇.中国农村村民自治[M].武汉:华中师范大学出版社,1997.

[4]胡荣.理性选择与制度实施[M].上海:上海远东出版社,2001.

[5]何包钢,郎友兴.寻找民主与权威的平衡[M].武汉:华中师范大学出版社,2002.

[6]邵沁妍.农民政治参与的困境与原因探析[J].科学社会主义,2014(1):65-69.

[7]邱国良.宗族认同、政治信任与公共参与——宗族政治视阈下的农民政治信任[J].国家行政学院学报,2011(3):18-23.

[8]罗伟明,许静,段治文.当前我国农民政治参与的状况及其影响因素分析[J].中国青年研究,2006(5):40-44.

[9]万能,原新.1978年以来中国农民的阶层分化:回顾与反思[J].中国农村观察,2009(4):5-7.

[10]何建章.我国所有制结构的调整和社会阶级结构的变化[J].社会学研究,1986(1):2-9.

[11]杨华.农民阶层分化对农村基层民主政治的新挑战[J].中共杭州市委党校学报,2011(6):40-46.

[12]李路路.论社会分层研究[J].社会学研究,1999(1):101-110.

[13]陆学艺,张厚义.农民的分化、问题及其对策[J].农业经济问题,1990(1):16-22.

[14]毛丹,任强.中国农村社会分层研究的几个问题[J].浙江社会科学,2003(3):90-98.

[15]贺雪峰.取消农业税后农村的阶层及其分析[J].社会科学,2011(3):70-79.

注释

(1)由于本文的核心解释变量“农民阶层”已经包含了诸如土地数量、收入来源以及家庭绝对收入等家庭层面信息,为了防止模型共线,本文家庭特征变量仅选取了“家庭相对收入水平”一个指标。