作者:唐 鸣 李兵园 责任编辑:中农网 信息来源:《社会主义研究》 发布时间:2017-02-01 浏览次数: 1656次

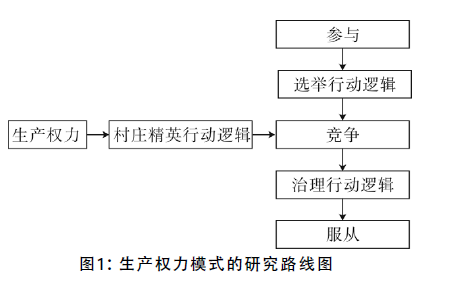

【摘 要】村庄政治进入选举时代后,选举权力模式取代市场和文化议题在村庄权力研究中被广泛接受。但选举权力模式也存在一些缺陷:注重选举过程而缺乏考察选举与治理的关系,忽视其他权力资源分配机制而压缩了村庄权力的研究范围。生产权力模式运用竞争、参与和服从三维框架可以展现村庄精英在选举和治理阶段的行动逻辑,从而能够实现对选举权力模式的扩展。

【关键词】村庄权力;选举权力模式;生产权力模式

一、问题提出

村庄权力研究一直是农村政治甚至是地方政治研究的核心议题。在村民自治实施以前,学界关于村庄权力的研究存在着市场、文化和政权建设三种研究视角。市场视角以美国学者施坚雅最具代表性。在《中国农村的市场和社会结构》一书中,虽然施坚雅的分析重点是基层市场体系,但他也对基层市场体系之下的社会权力结构进行了考察。施坚雅认为“每一个等级层次的市场体系对于阶层间的关系都有一种特有的意义”①,“各种各样的自发组成的团体和其他正式组织—复合宗族、秘密会社分会、庙会的董事会、宗教祈祷会社都把基层市场社区作为组织单位”②,基层市场社区的主要意义在于农民和乡绅的关系,即使是寻求非正式领袖地位的“乡绅家庭”,“通常都在他的基层市场上一个固定的茶馆里有一块地盘儿,不同村社中农民之间的纠纷通常也在集日的茶馆里由这些领袖仲裁”③。通过施坚雅的这些论述可以发现市场体系在村庄内部和村庄间的权力生产中都扮演着非常重要的角色。

文化视角强调村庄内部因素的作用,它把宗族、血缘、村庄规模和地域等作为自变量,考察其对村庄权力的影响。文化视角的代表性人物是印裔美籍学者杜赞奇(PrasenjitDuara)。在《文化、权力与国家》一书中,杜赞奇提出了著名的“权力的文化网络”分析框架,以对话施坚雅的市场体系理论。“权力的文化网络”就是指乡村社会各种关系与组织中的象征与规范。杜赞奇认为,“这些象征性价值赋予文化网络一种受人尊敬的权威,它反过来又激发人们的社会责任感、荣誉感,它与物质利益既相互区别又相互联系,从而促使人们在文化网络中追求领导地位。所以,乡村社会中的领导只能产生于具有共同象征性价值观念的组织结构之中”④,也就是说,村庄精英的授权来源主要是地方共同体而非国家。

随着国家政权建设的推进,传统的“皇权不下县”治理模式显然无法满足国家现代化的双重任务,国家“需要以更好一些的方式来控制地方社会,以便从那里获得更多的资源”⑤,乡村世界日益被国家所包围。在此背景下村庄精英的授权来源也发生了很大变化,反映在学术研究上就是政权建设视角在村庄权力研究中的盛行,大部分学者认为外部因素如国家及其政治制度对村庄权力结构和运行产生了深刻影响。美国学者李怀印的研究表明,20世纪初国家实施的地方自治政策给村庄带来的后果就是乡村精英的正式化,“20世纪以前,中国乡村的非正式领导人通常是那些凭自身的学识、资历、财富和社会纽带而确立声望和影响之士。1900年后,地方自治的引入使得地方精英得以通过控制村政权和学堂而使自己的领导地位正规化”⑥。新中国成立后,政治制度和组织进一步扎根乡村社会内部,人民公社制度把国家政权下沉推向了顶峰。进入村庄的党组织“完成了对新崛起的村庄精英的组织化过程”,“精英的身份首先来自于权威意识形态的认可”⑦,国家成为村庄权力生产的主导者。“在人民公社中政治集权使社区中的掌权者具有至上的权威和至高的社会地位,但另一方面,他们的权威和地位又是十分脆弱的,他们可能在一夜之间就丧失权力”⑧。

村民自治实施以后,村庄权力运行开始回归村庄共同体,选举开始成为学者们关注的焦点。选举议题把民主问题引入村庄权力研究,更进一步引发了关于中国民主发展的大争论。在浓厚的民主情结影响下,市场主义和文化主义的研究传统日渐式微,而从政权建设视角展开的权力研究虽未减弱,也不得不在研究过程中充分考虑民主要素、模式等。村庄权力研究的议题在经历了从市场、文化到政权建设再到选举的转变后,从选举视角对村庄权力的产生问题进行探索日益成为村庄权力研究领域的主要取向。这一研究取向因其第一次将民主话题带入中国村庄权力研究,从而超越了传统的文化主义、市场主义和结构主义模式。基于此,本文将此种村庄权力的研究模式概括为选举权力模式,以区别与之前的三种研究模式。然而,作为当前对村庄权力研究的主导模式,选举权力模式并非没有问题。因其把主要的精力放在选举权力的过程问题上,而对选举权力带来的治理结果则较少关注。这种研究模式把村庄权力研究束缚在村庄选举之下,进而割裂了村庄选举和村庄治理的逻辑连续性,最终缩小了村庄权力研究的时空视野。麻省理工学院的助理教授蔡晓莉(LilyL.Tsai)在2006年做的一项研究就反映了这样的问题。蔡通过考察村庄非正式制度(如寺庙和宗族)对村庄治理的影响,发现村庄非正式制度能够增强村干部在村庄治理中对村民的公共问责。⑨也就是说,非正式制度能够增加村庄权力运行的民主质量。进言之,对村庄权力的研究不应该局限于选举视角,应该更进一步打通选举和治理的逻辑关联,构建更具综合性并包含过程性的研究模式。

二、选举权力模式的分析路径与研究实践

选举权力模式的理论基础是选举民主理论,竞争和参与是选举民主理论的核心要件,因而也成为选举权力模式的分析路径。不过,在约瑟夫·熊彼特的竞争性民主理论提出之前,参与而非竞争一直主导着人们对民主和选举的认识。例如,在古代雅典的城邦政治中,公民参与公共事务被视为一种责任,也是个体具备公民资格的一种标志。伯利克里曾对雅典的公民参与做了由衷的赞扬:“我们的制度之所以被称为民主政治,因为政权是在全体公民的手中,而不是在少数人手中我们雅典人自己决定我们的政策,或者把决议提交适当的讨论;因为我们认为言论和行动间是没有矛盾的;最坏的是没有适当的讨论其后果,就开始冒失行动”⑩。在古典共和主义的思想中,参与是积极公民的同义词。英国民主理论家戴维·赫尔德明确地指出,要保障全体公民的人身自由,就必须让公民参与集体的决策。11进入代议制时代后,投票开始成为公民参与的主要形式,对此,联邦党人指出,“选举本身能够使公共问题得以澄清,而那些能够顺利通过这个政治过程而当选的少数人,可能将胜任其职”12。然而,约瑟夫·熊彼特的《资本主义、社会主义和民主》一书则彻底改变了人们对选举民主的认识。熊彼特认为,传统的民主方法就是为实现共同福利做出政治决定的制度安排,其方式是使人民通过选举选出一些人,让他们集合在一起来执行它的意志,决定重大问题。“如果进行统治的是人民(无论用什么定义),就出现另一个问题,‘人民’怎么有技术上的可能性去进行统治”13,“人民实际上从未统治过,但他们总是能被定义弄得像在进行统治”14。在此基础上,熊彼特提出了自己对选举民主的理解:“民主方法就是那种为做出政治决定而实行的制度安排,在这种安排中,某些人通过争取人民选票取得作决定的权力”15,由此把竞争引入到选举民主的学术谱系之中。熊彼特的民主理论在西方产生了巨大的影响,后继的政治学家都是在此基础上研究选举问题。在《第三波:20世纪后期的民主化浪潮》一书中,亨廷顿就明确指出:“民主的核心程序是,由民主政府所管治下的人民通过竞争性选举来选拔领袖。它的最有影响力的集体决策者是经由公平、诚实和定期的选举产生,在这些选举中,候选人自由地竞争选票,并且几乎所有成年人都具备投票资格”16。时至今日,竞争和参与已经开始成为学者们分析选举问题的核心维度,例如,美国政治学家罗伯特·达尔在《多头政体—参与和反对》一书中就指出民主化有两个重要的坐标,即自由化(公开争论)和包容性(参与权)。根据自由化和包容性两个坐标,达尔把政体划分为四种,即竞争性寡头政体、多头政体、封闭性霸权政体和包容性霸权政体。17按照达尔的观点,民主化进程可以先从竞争开始,然后再逐步实现公民的自由参与。

以竞争和参与为核心的选举权力模式在国外和国内学者对村庄选举的研究中都位居支配性地位。考察村庄选举中的竞争问题和投票问题成为这些学者思考和分析的主要议题。概括地讲,国外学者对中国村庄选举的研究主要集中在四个问题上:一是考察村庄选举和经济发展的关系。例如,美国加州大学伯克利分校的欧博文教授(KevinJ.O’Brien)认为村庄集体经济运转良好的行政村的选举实施起来比较容易,因为村干部让村民得到了实惠,不担心选不上的问题。18与欧博文不同,斯坦福大学的戴慕珍(JeanC.Oi)和斯科特·罗泽尔(ScottRozelle)则认为,农民的经济收入和与村级选举的竞争性程度之间存在一种负相关关系19;二是讨论村庄选举的制度问题。美国克里兰夫大学政治系的谭青山教授一直从制度的角度思考中国农村选举问题。他认为,一些学者把中国的村级选举描述成制度完善的观点和言论并不适当,发展农村选举的当务之急还是要加强制度建设,首先是要在村庄选举中尝试建立独立的选举委员会以增加选举的专业化,第二是候选人自我提名并实施以候选人为中心的竞选,第三是修改《村组法》或者重新制定一套村庄选举法以使选举进一步制度化,重点是要变双过半规则为相对多数规则,同时取消委托投票的规定20;三是分析村庄选举中的选民行为。例如,钟杨和美国爱达荷大学的陈捷从村民政治效能感的角度考察了村民参与选举的意愿差异。他们对江苏省的实证研究表明内部政治效能感低且对政治感兴趣的村民更愿意参加投票,而内部政治效能感和民主期望水平较高的村民则不太愿意投票,原因是他们认为村级选举带有制度性的限制因素,不是公平的选举21;四是考察县乡政权对村庄选举的影响。例如,美国堪萨斯大学的约翰·肯尼迪副教授通过田野调查发现村庄选举制度虽然具有政策执行优先权,但是在现实中则要让位于税费改革制度,因为县乡领导干部认为税费改革关系到农村社会的稳定问题,具有最高执行优先权。其结果是,税费改革制度在不同的县都得到了统一的执行,但《村民组织法》在不同县的执行则是不均衡的。22

选举权力研究模式在国内学者的研究中体现的更为明显。概括而言,国内学者对村庄选举的关注主要集中在六个方面:一是考察了外部因素(经济发展水平、政府等)对村庄选举的影响,二是分析村庄选举和其他村内组织(村党支部、宗族、派系)的关系,三是讨论村庄选举过程中的村民和村干部的角色,四是分析村庄选举的法律和制度问题,五是探讨村庄选举与基层民主发展和村庄权力结构的关系,六是讨论村庄选举中的精英竞争问题。譬如,郭正林发现“经济发达农村的村委会选举,竞争更激烈、拉票方式也更多样化”23。贺雪峰考察了不同地区的选举所存在的差异,他发现南方农村精英的竞选策略侧重协商,中部农村精英的竞选策略侧重广泛动员,北方农村精英的竞选策略侧重合纵连横。24周雪光通过对个案村庄选举制度变迁的跟踪考察,发现中国的制度变迁动力并不来自政府的理性设计,而来自于多重因素的相互作用25。肖唐镖通过实证分析发现宗族对选举的影响非常微弱,同时宗族正日益成为村民形成竞争力量的重要资源,宗族可以“提升选举的公正性和民主性程度”26。徐勇讨论了村干部的角色,他认为村干部具有双重角色,即村民“当家人”和政府“代理人”,而这两种角色由于权力来源不同存在着内在的冲突27。关于村庄精英的选举竞争行动模式,国内学者给出了“精英动员”28、“派系竞争”29、“熟人竞争”30和“记忆竞争”31等描述。

总体上看,从20世纪90年代初开始,选举权力研究模式就开始主导村庄权力研究。选举权力研究把民主质量作为分析的核心要素,将民主视角第一次引入中国村庄权力研究中,从而拓展了该研究议题的范围。此外,国外学者对中国村庄选举的定量研究也在很大程度上推动了国内村庄权力研究方法的发展,村庄权力研究开始从文献史料研究和个案历史比较研究走向科学抽样和统计分析。从这个角度说,选举权力研究模式的贡献无疑是巨大的。

三、从选举权力模式到生产权力模式

选举权力模式曾一度成为村庄权力研究的主导模式,它的优势在于能够集中回答村庄权力选举的民主质量,但也存在自身无法调和的问题。首先,选举权力模式强调关注村庄选举的过程,而对选举后时段的现象缺乏关怀,因此无法回答选举对村庄治理的具体影响这一问题。第二,选举权力模式视选举为村庄权力资源流动的核心机制,忽视其他权力生产机制的作用,从而压缩了村庄权力研究的时空范围。在此背景下,一些学者开始呼吁要对选举权力模式进行改革和调整。早在2000年,戴慕珍和斯科特·罗泽尔两位教授就一针见血地指出,与选举过程相比,村民自治价值的体现更依赖于选举后发生了什么。322001年,德国维尔茨堡大学助理教授保·阿魄曼(BjörnAlpermann)进一步提出了“后选举管理”(post-electionadministration)问题。在《中国农村的后选举管理》一文中,保·阿魄曼指出大部分学者把研究重心放在村庄选举程序以及选举与经济社会发展的关系上,从而忽略了选举结束后的民主管理问题,因此需要加强对农村民主管理问题的关注33。在国内,仝志辉也提出了“后选举时代”的学术倡议,他认为村级选举已经得到规范,问题的关键在于平衡推进“三个民主”(民主决策、民主管理和民主监督)的问题。在2009年发表的一篇论文中,欧博文和韩荣斌指出,过去20年,中国农村选举在程序上已经取得重大进步,但是“实践权力”(exerciseofpower)并没有跟上“获取权力”(accesstopower)的发展步伐。“选举的引进确实改变了村庄体制精英获取权力的方式,但是却并没有改变他们实践权力的方式,把运行良好的选举等同于村庄民主的发展事实简单化了村庄权力运行的复杂性”34。因此,他们提出应该把研究的重点从选举程序转移到选举结束后村庄治理主体的关系问题上去。德国图宾根大学冈特·舒伯特(GunterSchubert)也指出,未来村庄权力研究要更关注后选举时段(post-electionperiod)的村庄治理,而对村庄治理的关注仅仅停留在村庄层面是不够的,需要建立一个由选举程序、村干部行为、村民意识和文化情境等组成的全面分析框架,以此把村庄、镇和县联系起来。35

上述这些学者的呼吁表明扩展村庄权力研究具有广泛的学术共识基础,但这些学者的呼吁仍然没有切中问题的要害,因为选举和治理本身是一个连续体,选举本质上就是治理的一种机制。“后选举时代”和从“选举权力”走向“实践权力”本质上是从一个断裂走向另一个断裂。

一些学者试图修补选举权力研究中选举与治理的断裂问题,他们以公共物品提供为主线把选举和治理连接起来,通过大样本分析得出了民主选举能够有效驱动或者无法有效驱动民主治理的结论。这些研究无疑具有重要的学术价值,不过也有一些发展的空间。首先,大数据定量研究虽然善于分析变量间的因果关系,但很难向外界展示变量间因果关系的运作机制。例如,定量研究能够回答“民主选举能否推动村庄治理发展?”,但它无法有效回答“民主选举影响村庄治理的途径是什么?”。其次,这些研究把分析的重点放在公共产品的提供上,从而又忽略了对选举民主质量的考察。因此出现了“脚重头轻”的问题。第三,考察选举和治理的理想条件是在特定空间下的时间连续性,即对个案进行历史比较分析,而定量研究无法做到这一点。还有一些国外学者试图通过个案比较历史分析把选举和治理连接起来。姚渝生的研究36就非常具有代表性,但他没有找到一种合适的线索把选举和治理串联起来。他在文章中的观察分析仍然是以选举为重心的。

笔者认为,正确扩展村庄权力研究模式就是要解决选举权力模式存在的断裂和简化问题,其关键是要正确认识村庄选举、村庄治理与村庄权力的关系,深刻把握三者之间的内在一致性。具体而言,首先,村庄选举的本质是对村庄正式权力资源的分配,对村庄精英而言就是创造和俘获权力的过程。精英参加选举就是要生产出自己的权力资源。村庄治理也具有权力分配和调整的意义。村庄精英或村民积极参与村庄治理实践,最终也会因其对村庄公共福利的贡献而获得权力。第二,村庄权力资源的分配具有多种方式,村庄精英可以通过选举合法生产权力资源,也可以在村庄治理中通过博弈巩固或被削弱甚至丢失权力资源。第三,村庄选举与村庄治理不仅统一于权力资源的生产和分配,而且,村庄选举在一般意义上也是村庄治理的基本构成。在村庄治理中引入选举机制,是践行民主治理的积极探索。但正如前文所述,治理不能简化为选举,选举也不能与治理相割裂。

总而言之,村庄权力的生产、分配、消费以及再生产是贯穿村庄选举和治理的一条内在线索,由此笔者认为,我们可以使用生产权力模式对选举权力模式进行扩展和补充。所谓生产权力模式,相对于选举权力模式而言,其具备以下三个方面的特点:首先,生产权力模式具有时空包容性,它把选举和治理两个时段都纳入到村庄权力的研究范围中,从而解决了选举权力模式的断裂问题。第二,生产权力模式认为权力资源的配置和流动是无处不在的,它既包括以选举为场域的显性生产,也包括以治理为场域的隐性生产。第三,生产权力模式的主角是村庄精英,但它并不排斥村民在研究中的地位,因为村民也是村庄权力生产的参与者。

四、生产权力研究路径的建构

从规范层面讲,生产权力模式认为权力资源的分配并不仅仅局限于村庄选举,村庄治理也是权力资源流动的场域,从而实现了对村庄选举和村庄治理的融合。但实践层面采取何种视角和分析指标将村庄选举和村庄治理串联起来仍然是个问题。笔者认为,可以从生产权力研究模式的核心对象、分析维度及量化等三个方面对“串联”问题加以探讨。从对象看,村庄权力研究的核心对象应该是村庄精英。精英与权力天然勾连在一起。早期村庄权力研究的成果也是以村庄精英为分析中心的。例如,杜赞奇在《文化、权力与国家》一书中提出的“权力的文化网络”就是以村庄乡绅为中心,在此基础上他提出了“保护型经纪”与“营利型经纪”两个著名概念。再如,弗里德曼在《中国乡村,社会主义国家》中也是以大队干部为中心展开学术观察的。因此,笔者认为村庄精英可以作为统合村庄选举和村庄治理的切入线索。村庄精英统合下的生产权力模式就可以具体划分为村庄精英的选举行动逻辑和治理行动逻辑,在此基础上重点考察村庄精英行动逻辑变化所产生的选举或者治理后果,并借助比较历史分析方法考察村庄选举对村庄治理的影响。

就分析维度而言,对村庄精英选举行动逻辑的观察和分析依然可以沿用选举权力模式的竞争和参与指标。而对村庄精英治理行动逻辑的观察和分析则需要引入新的分析维度。古希腊政治家伯利克里和现代政治学家普沃斯基的著述为这个问题提供了解决思路。伯利克里曾指出:“对于那些我们放在当权地位的人,我们服从;我们服从法律本身,特别是那些保护被压迫者的法律,那些虽未写成文字、但是违反了就算是公认的耻辱的法律”37。在这里,伯利克里引入了讨论服从问题,他认为服务的对象既包括人也包括法律和制度,服从行为的主体是公民。美国政治学家亚当·普沃斯基运用博弈论进一步分析了民主治理中的服从问题。他说:“在一定的条件下,某些制度会为相关的政治力量提供一种远景,使之服从目前不利的结局,以促进未来的利益。政治力量相信,组织民主竞争的制度框架会允许他们在将来继续推进其利益,因此而接受眼前的利益”38,“当服从—在制度框架内行为—构成了所有相关政治力量的分散策略的均衡时,民主才是巩固的”39。可以看出,在普沃斯基的民主理论中服从是占据重要位置的。笔者认为,可以将服从作为新的分析维度引入生产权力研究模式中。一方面,可以通过服从质量判定选举的民主质量,另一方面也可以借助博弈论考察村庄精英在治理中的服从博弈。具体来说,对服从的考察包括两个方面。考察服从的首要问题是村庄精英对选举结果的服从问题,这个问题可转化为乡镇干部和村干部对选举结果的态度,可以通过是否存在举报选举无效、重选等进行量化研究。考察服从的第二个问题是分析服从对村庄治理的影响。比如,体制精英对当选非体制精英的态度会影响非体制精英的治理行为,当体制精英持服从态度时非体制精英就可以获得较为广泛的支持,村干部之间也比较团结,对村庄治理发展的推动作用是比较明显的。但当体制精英对非体制精英持不服从态度时,村庄精英内部就可能会爆发冲突,从而危机村庄治理。姚渝生在《村庄选举与政治权力和集体财产的再分配》一文中就描述了一个华北村庄中体制精英和当选非体制精英间爆发的冲突,最终的结果是村庄治理发展的停滞。

按照相选举法规定,对村委会选举结果的更改需要遵循一套法定的复杂程序。因此,对选举结果的服从在某种意义上可以说带有强制性。但是在村委会选举中,选举结果不可能得到各方的一致认可,对选举结果的争议不可能消失。因此,本文把带有强制性色彩的服从划分为积极服从和消极服从。积极服从建立在观念层面认同的基础上,其特征是个体对当选者工作的支持和配合。消极服从是建立在不认同选举结果的心理基础上,其特征是个体对当选者工作的不满和排斥。当然,作为一种认知状态,积极服从和消极服从也不是恒定不变的,在一定条件下二者可以相互转换。

在量化方面,可以用村支部书记和当选村主任共同决策推进项目的数量、村党支部对村委会提案的否决数量、村庄财权是否由村两委共同管理和村委会有效执行村党支部决议的数量等来进行量化研究。

在具备量化研究条件的基础上,生产权力模式可采用的研究方法就比较多元了,一方面可以采用定性研究方法,通过关键事件研究法将选举和治理进行比较研究;另一方面也可以采用定量研究方法,通过建立量化指标展开抽样调查考察选举对治理的影响。两种方法各有优劣,前者得出的结论更容易受地方性知识的影响,后者的认识虽然更趋近于一般性,但缺乏情境素材。在具体的研究过程中,可以尝试将两种方法混合运用,在考虑地方性知识的基础上将研究的样本进行扩大。

五、结语

选举已经成为中国村庄政治的一部分,在很长一段时间里选举政治将会伴随村庄的发展而存在。在现实中,选举思维已经成为村庄权力生产的重要机制,它不仅可以让非体制精英通过选举获得村庄权力资源,而且成为村民凸显价值的重要途径。据此考量,本文提出的生产权力模式并不是对选举权力模式的否定式替代,而是对其观察视野的拓展和修补,把焦点从选举过程扩展到治理场域。然而,生产权力模式也仅仅是众多选项中的一种,还有诸多模式有待挖掘。同时,生产权力模式的有效性也需通过实践进行检验。

参考文献:

123[美]施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,史建云、徐秀丽译,中国社会科学出版社1998年版,第52、49、53页。

4[美]杜赞奇:《文化、权力与国家 1900-1942年的华北农村》,王福明译,凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社2008年版,第9页。

5[美]费正清编:《剑桥中国话民国史》(下卷),杨品泉等译,上海人民出版社1995年版,第360页。

6[美]李怀印:《华北村治 晚清和民国时期的国家与乡村》,岁有生、王士皓译,中华书局2008年版,第24-25页。

7吴毅:《村治变迁中的权威与秩序20世纪川东双村的表达》,中国社会科学出版社2002年版,第87页。

8张乐天:《告别理想 人民公社制度研究》,上海人民出版社2012年版,第87页。

9Lily.L.Tsai“Solidary Groups, Informal Accountability, and Local Public Goods Provision in Rural China”,American Political Science Review,

Vol.101,No.2,2007,pp.355-372.

1037修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》(上册),谢德风译,商务印书馆1985年版,第130-132、130页。

1112[英]戴维·赫尔德:《民主的模式》,燕继荣等译,中央编译出版社2008年版,第43、87页。

13熊彼特同时也提出,这个问题在小而原始的只有简单社会结构的社会里出现的可能性较小,“至少没有以尖锐的形式出现”。参见[美]约瑟夫·熊彼特:《资本主义、社会主义与民主》,吴良健译,商务印书馆1999年版,第364页。

1415[美]约瑟夫·熊彼特:《资本主义、社会主义与民主》,吴良健译,商务印刷馆1999年版,第365-366、395-396页。

16[美]萨缪尔·P·亨廷顿:《第三波:20世纪后期的民主化浪潮》,欧阳景根译,中国人民大学出版社2013年版,第4页。

17[美]罗伯特·A·达尔:《多头政体—参与和反对》,谭君久、刘惠荣译,商务印书馆2003年版,第16-18页。

18KevinJ.O’Brien,"ImplementingPoliticalReforminChina’sVillages",AustralianJournalofChineseAffairs,No.32,1994,pp.33-62.

19JeanC.OiandScottRozelle,"ElectionsandPower:TheLocusofDecisionMakinginChineseVillages",TheChinaQuarterly,No.162,2000,pp.513-539.

20QingshanTan,"BuildingDemocraticInfrastructure:Villageelectoralinstitutions",JournalofContemporaryChina,Vol.18,No.60,2009,pp.411-420.

21YangZhongandJieChen,"ToVoteornottoVote-anAnalysisofPeasants’ParticipationinChineseVillageElections",ComparativePoliticalStudies,Vol.35,No.6,2002,pp.686-712.

22JohnJamesKennedy,"TheImplementationofVillageElectionsandTax-for-FeeReforminRuralNorthwestChina",inElizabethJ.PerryandMerleGoldmaned.,GrassrootsPoliticalReforminContemporaryChina,HarvardUniversityPress,2007,pp.48-74.

23、郭正林:《国外学者视野中的村民选举与中国民主发展:研究述评》,载于《中国农村观察》2003年第5期。GuoZhenglinandThomasP.Bernstein,"TheImpactofElectionsontheVillageStructureofPower:theRelationsbetweentheVillageCommitteesandthePartyBranches",JournalofContemporaryChina,Vol.13,No.39,2004,pp.257-275.

24贺雪峰:《论熟人社会的竞选—以广东L镇调查为例》,载于《广东社会科学》2011年第5期。

25镇政府从干预村庄选举到逐渐退出干预活动。参见[美]周雪光:《一叶知秋:从一个乡镇的村庄选举看中国社会的制度变迁》,载于《社会》2009年第3期。

26肖唐镖:《村民选举“宗族势力干扰论”可以休矣》,载于《人民论坛》2011年第8期。

27徐勇:《村干部的双重角色:代理人与当家人》,载于《二十一世纪》1997年8月。

28“精英动员”模式属于笔者在前文中提出的“精英决定论”的范畴,即认为精英的参选意愿和动员能力对村委会选举的竞争性程度会起到决定性作用。参见仝志辉:《精英动员与竞争性选举》,载于《开放时代》2001年第9期;肖立辉:《村民委员会选举研究》,中国社会出版社2002年版,第273-274页。

29孙琼欢、卢福营:《中国农村基层政治生活中的派系竞争》,载于《中国农村观察》2000年第3期。

30贺雪峰:《论熟人社会的竞选—以广东L镇调查为例》,载于《广东社会科学》2011年第5期。

31萧楼,程煜:《村庄精英行动的场域、组织、话语与记忆—东南沿海栖村个案研究》,载于《中共浙江省委党校学报》2004年第2期。

32JeanC.OiandScottRozelle,“ElectionsandPower:TheLocusofDecision-MakinginChineseVillages”,TheChinaQuarterly,Vol.162,2000,pp.513-539.

33BjörnAlpermann,"Thepost-ElectionAdministrationofChineseVillages",TheChinaJournal,No.46,2001,pp.45-67.

34KevinJ.O’Brien,RongbinHan,"PathtoDemocracy?AssessingVillageElectionsinChina",JournalofContemporaryChina,No.18,No.60,2009,pp.359-378.

35GunterSchubert,"Studying‘Democratic’GovernanceinContemporaryChina:lookingatthevillageisnotenough",JournalofContemporaryChina,No.18,No.60,2009,pp.385-390.

36YushengYao,"VillageElectionsandtheRiseofCapitalistEntrepreneurs",JournalofContemporaryChina,Vol.74,No.21,2012,pp.317-332.

38、39[美]亚当·普沃斯基:《民主与市场—东欧与拉丁美洲的政治经济改革》,包雅钧、刘忠瑞、胡元梓译,北京大学出版社2005年版,第8、14页。