作者:卓 乐 曾福生 责任编辑:admin 信息来源:世界农业 发布时间:2017-01-06 浏览次数: 1286次

【摘 要】当前中国面临粮食产量高、库存量高、进口量高的“三高”格局,耕地资源破坏严重,导致土地资源浪费等多重问题,因此,中国应尽快实施休耕制度。学习发达国家及中国台湾地区的休耕制度设计可以帮助中国大陆少走弯路。为此,本文介绍了美国、日本、德国和加拿大等发达国家及中国台湾地区休耕制度的基本情况与特点,并就年份、类型、特点、目的与政策效果等几个方面对其进行综合对比与分析,最后总结了经验与启示,为中国大陆实施休耕制度提供借鉴。

【关键词】发达国家;中国台湾;休耕制度

1 问题的提出与文献综述

耕地是最宝贵的物质资源和空间载体,对中国的繁荣稳定和可持续发展有重要意义。当前,在城镇化建设用地的占用与粮食安全的双重压力下,中国耕地地力急转直下。一方面,随着社会发展和人口压力的增大,中国农田一年四季不停耕种超负荷运转,虽然提高了粮食产量,却造成了严重水土流失,频繁的化肥、农药等使用使农田呈现出“瘦”“硬”“粗”“馋”“娇”等特点(李松梧,2009)。另外,“粮贱伤农”的现象不绝于耳,3大作物粮食市场价格不断下跌,严重影响农民收入,因此,土地撂荒现象十分严重。无论是掠夺性的利用耕地还是农民大面积的抛荒耕地,都会造成日益严重的污染与土壤贫瘠化,对中国农业生产造成严重的危害,不利于耕地的可持续生产。农民对耕地利用选择的个体理性最终导致了集体的非理性(张慧芳等,2013)。另一方面,中国作为一个拥有13亿人口的大国,粮食安全问题在任何时候都是社会的重要议题。但截至2014年,中国粮食领域出现了高产量、高库存量和高进口量的“三高”现象。目前,中国粮食总体供需仍保持宽松格局,多位学者研究也表明今后一段时间中国口粮供应安全无重大威胁(李凡凡和刘友兆,2014)。因此,中国应尽快实施休耕制度。

国外学者关于休耕的各项研究成果颇丰。国外的休耕侧重于休耕地的选择、实施范围与年限、针对性的补偿措施与休耕效益评估。2015年,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中明确指出,在部分地区实施可耕地休耕以及轮作制度,既有利于耕地休养生息和农业可持续发展,又有利于平衡粮食供求矛盾,稳定农民收入、减轻财政压力。当前,中国许多学者已从中国新型城镇化背景与趋势(刘彦随和乔陆印,2014、粮食安全保障问题(李凡凡和刘友兆,2014)以及农田可持续发展面临的压力(张慧芳等,2013)等方面开始思考中国实施休耕制度的必要性和意义,并初步提出推行休耕制度的理论构想。但鲜有学者将各国家或地区的休耕制度综合借鉴。美国、日本、德国、澳大利亚及中国台湾地区推行休耕制度时间较长,各方面措施不断完善,不仅保障了粮食安全,也产生了巨大的生态效益。中国大陆开展休耕试点要实现口粮安全与“藏粮于地”的统一,既要平衡农产品供给,还要探索不同耕地面临的问题。此外,休耕还应在考虑劳动力成本的同时保障农民的收益。因此,有序地开展休耕试点需要因地制宜地借鉴发达国家及中国台湾地区的经验。本文通过比较其休耕制度的特点并总结经验,对推进中国大陆实施休耕制度具有重大的现实意义。

2 发达国家及中国台湾地区休耕制度的实践

2.1美国的休耕制度

美国是目前推行休耕制度最为成熟的国家。1930年,受各种自然灾害的影响,休耕成为美国农业的一项基本政策(RalphE.Heimlich,2008.)。1986年,美国正式实施保护储备计划(CRP),主要目的是缓解农产品过剩,控制土壤侵蚀和保护生物多样性。休耕的合同期限一般是10~15年,补偿期限较长,到期后还可继续申请。满足休耕各项条件的农民自愿申请,采用类似市场竞标的方式,审批通过后的土地要退出粮食作物种植,并进行绿化。相应的,每年政府均提供两项补贴:一是土地租金补贴,即农场服务局依据休耕地的相对生产率和当地的旱地租金价格来评估出土地租金的补贴价格。二是分担植被保护措施的实施成本,当农场主或者牧场主对其休耕地实施绿化措施时,政府补贴不超过成本50%的现金。此外,农场服务局还有可能提供每年每公顷9.884美元的补助作为鼓励金。

休耕的申请与审批是自愿加竞争的结合。申报休耕地时,由于每个农民拥有的土地情况并非完全一样,某些农民所拥有的耕地产量较高,则期望的补偿要大于农业部(USDA)制定的最高标准。农场服务局充分尊重这种差异,采取差别补偿的方式。农民在申请时提出自己期望的补偿标准,只要申请被接受,就按其期望获得土地租金补贴,还能随土地机会成本的变化而进行动态调整。在审批时,自然资源保护服务所(Natural Resources Conservation Service,NRCS)负责技术方面的工作,主要审查所申请休耕的土壤自然状况是否符合项目要求,同时检查土地保护层的进展情况,并帮助农民制订相应工作计划。农业部再结合农民提出的愿意接受的补偿标准确定单位成本效益最大化的项目。

除此之外,美国有一套十分科学严谨的效益评价系统,并且仍在不断更新。在休耕实施的过程中,农业部建立了环境效益指数(EBI)用以评估所申报的每块土地的环境收益情况。EBI估算的主要指标有:野生动植物、水质、土壤侵蚀长期效益、空气质量和实施成本等,前3项的指标权重最高。环境效益指数量化了环境要素的相关性并明确了土地保护和治理的要求,健全了成本效益评估程序,兼顾了效率与公平,对中国来说更值得借鉴。

美国休耕制度的特点:首先,CRP的实施过程体现了对公民自然资源产权的尊重与保护,动态的补偿标准充分考虑农民的利益与想法,保障农民的权利。其次,CRP的实施遵循成本收益最优原则,充分利用市场机制,注重政策推进和市场力量的结合,实现效益最大化。第三,CRP完备的数据系统与科学的效益评价体系为项目的推进提供相对精准的数据,促进了合同资金的合理分配。

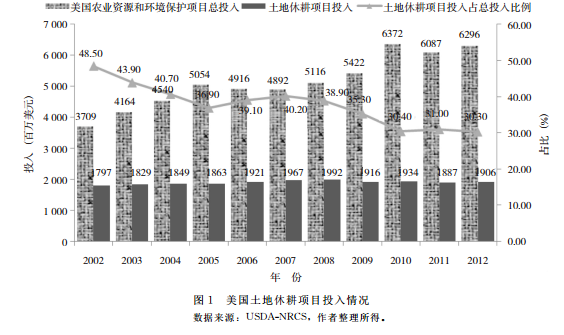

2002-2012年,美国农业资源和环境保护项目投入达565亿美元,其中土地休耕项目投入达208.6亿美元,占总投入的36.9%。图1显示了2002-2012年美国每年的资源和环境保护项目与土地休耕项目的投入情况,休耕类项目的投入在波动中上升,占比趋于稳定。

2.2日本的休耕制度

日本耕地资源稀缺,人均土地资源极为有限,因此日本十分重视耕地保护。20世纪70年代早期,日本出现粮食供给过剩的情况,政府将农田休耕作为供给控制的手段。1993年,在乌拉圭回合的《农业协定》中新增了休耕的环境目标,即改善生态环境与保护物种多样性。在休耕过程中,同美国类似,农民或其他土地所有者,不论休耕方式,只要申请通过,并对休耕地采取保障土地的可持续利用与杂草控制相结合的措施,均能获得休耕补贴,但日本的补偿门槛相对更低。

日本的休耕项目分3类:轮种休耕、管理休耕和永久性休耕。轮种休耕与管理休耕一样,补贴标准每年均为每公顷18.5美元。当农户将作物种植与畜牧结合,或采取其他更有效用的水土利用方式,可酌情提高标准。永久性休耕面积为1.3万hm2,仅占休耕总面积的2.6%,补贴标准为每年每公顷11~133美元不等。日本的休耕面积年份差异显著,且多数年份的总面积均超过50万hm2,约占耕地总面积的64.6%。

日本的休耕项目主要有以下特点:休耕实现了供给控制的目标,在一定程度上引起生产方式的转变,以往的农田现在开始种植花卉与蔬菜等非粮作物,也增加了物种多样性。同美国相比,日本的休耕制度设计相对粗糙,尤其是缺乏精确的定量分析与科学的检测和评价机制,因而对生态环境带来的效益仅限于低层次的环境目标。此外,日本通过补贴来调整土地利用方式,其带来的积极环境影响仅从总量关系的基础上进行推断。日本的休耕制度对生态环境的影响越来越大,亟须完善的控制体系和监测评估指标,这点也是中国推行实施休耕制度的当务之急,需要粮食部门积极探索供给管理和环境保护的有效措施。

2.3德国的休耕制度

德国农业发达。作为欧盟最大的农产品生产国之一,德国农业现代化水平高,功能多样化。德国自1979年开始出现农产品生产过剩的情况,推行休耕计划有助于调整供需关系。德国的休耕项目遵循欧盟进行的麦克萨利改革,对每公顷休耕的土地根据支持价格下跌的程度进行补偿。之后,德国于《2000年议程》中提出农业环境措施,是属于改善农业结构与海岸保护共同任务的权责范围,该法案的基本原则之一,即奖励农场、农民采用符合市场与立地条件的土地经营方式来进行农业生产,为使环境保护理念能融入农业中,故特别强调环境生态与农业结构的改善。多年期休耕计划是该政策下的主要措施之一,采取农民自愿申请参与、政府负责实际业务的方式,期限为10年。参与该计划有3个条件:申请者为农民,有优良的农业经营实务,不可缩减农场内的长期绿地面积。

德国参与休耕的农场面积由农场规模而定。100hm2内最高可申请休耕5hm2,超过100hm2的,最高可申请休耕10hm2;其中,谷物生产总量大于92t的休耕农场是有强制性休耕义务的农场,要求必须休耕至少10%的耕地;谷物生产总量小于或等于92t的农场是自愿性休耕农场;但是两类农场休耕总面积不得超过申请补贴面积的33%,连片的休耕面积不能小于0.3hm2,并且宽度不得小于20m,若休耕的土地受到环境(如墙体、岩石、水道等)的限制时,可以作为特殊例外;如果休耕面积超过规定的标准,对这些休耕地给予的补贴支付将是有条件的,具体由市场情况决定,按超报面积的双倍削减补贴面积乃至取消补贴资格。

德国休耕项目主要有以下特点:首先,对申请到获准休耕的农场有详细的规定,包括书面申报面积与补贴、不得超报面积违者接受惩罚等。其次,休耕的土地必须达到4点要求:不使用化学肥料、种植绿色植物美化环境、不擅自恢复农耕利用、不种植饲料作物等。德国休耕制度是科学与严谨的统一,降低了农业生产对环境的危害,让土地得到保护与休息。第三,同美国类似,德国形成了一套以高新技术为支持的监控体系,通过飞机、卫星、雷达等传感系统联动,对气候变化、土壤状况、空气质量、降水量等进行实时监测,保证了休耕政策的良好实施。

2.4加拿大的休耕制度

加拿大同中国类似,土地退化一直是加拿大重大环境问题之一,严重威胁着社会和经济的可持续发展。由于地表缺少植被覆盖,土壤风蚀水蚀严重,造成水土流失和土壤贫瘠,甚至部分地区沙尘暴肆虐;加之加拿大的平原以往的耕作以翻耕为主,过度耕作更加剧土地的退化。因此,农业的可持续发展催生了加拿大的保护性农业。为了保持土壤资源的长期生产力以及满足未来粮食的需求,加拿大政府从20世纪70年代开始实施保护性耕作制度,而休耕制度是其主要部分。推行休耕制度区域主要集中在加拿大西部平原比较干旱的地区。每年都有大量的土地(超过10万km2)休耕养息,确保有足够的作物秸秆留在土壤表面,以保护表面的土壤,培肥地力。

休耕制度根据耕地的实际情况不断进行改善。起初农民在休耕时采用传统的控制除草容易导致作物秸秆的损失和土壤的碎化,土壤风蚀水蚀严重,有机质减少,土壤盐碱化等。基于此,休耕制度随后转变为农药措施控制杂草(化学休耕),主要针对棕色土壤区。棕色土壤受侵蚀的风险最大,必须加大保持水分来提高产量。而除草剂最有经济优势,它最大限度地保留了土壤表面的秸秆和土壤中的残根,保存土壤养分使其不被风和水侵蚀破坏,也解决了氮渗透的问题。

加拿大的休耕项目主要有以下特点:休耕期限相对较短,一般为一季,以储存土壤中的水分,并通过土壤微生物将土壤含氮有机物分解,以形成作物可吸收的铵盐(矿化)。休耕制度的完善历经几个阶段作物,而作物秸秆处理是休耕制度取得成功的关键,不但保护了土壤也呈现出更明显的作物多样性。值得注意的是,经济评估发现,重复使用除草剂产生较高成本,残留的除草剂也带来风险,要抵消除草剂的成本就必须更努力地提高产量。此外,要确定或证明休耕制度的经济价值也需要长时间的检验。

2.5中国台湾地区休耕制度

中国台湾地区地狭人稠,耕地约为80万hm2,台湾地区休耕政策源于1984年当局相关部门提出的《稻米生产及稻田转作六年计划》。1997年,针对稻米供过于求的现象,为稳定粮价与供需,休耕作为一项基本政策正式在台湾地区推行。其中的奖励措施(包括直接给付、轮作奖励及集团奖励等)一定程度上改善了生态环境,达到了降低稻米产量的目标。

然而,休耕制度历经多年的执行暴露出许多问题。第一,休耕面积大大超出预设目标。由于推行休耕是迫于WTO而为了平衡供需采取的做法。刚开始推行休耕政策时每年休耕面积约8万hm2,2013年已高达26万hm2,但是农民每户平均却只有1hm2的耕地。该政策使得对于维护生态所衍生的外部性成本提升,造成极大的土地资源闲置、利用效率低下以及高水平的地租,阻碍了农地规模的扩大与农地的有效利用。第二,抑制了农民劳作的积极性,农民通过领取休耕补贴便可生存,导致了大量青年劳动力资源的浪费。第三,当局在处理粮食供应与粮价问题上过分依赖市场,缺乏有效的农地利用与资源管理策略。

休耕制度的特点:休耕政策带来的消极影响更甚于积极影响2013年,《农业政策与科技研究建议书》提到,休耕制度没有任何生产力、也未提供就业机会,却因当局提不出替代方案,持续实施28年;不仅当局目前每年要支付约100亿新台币(100新台币约合19.94元,2016)补助稻田休耕,更造成耕作环境恶化、破坏农村景观。

2.6休耕制度的比较

休耕制度属于耕地保护的范畴。发达国家和地区实施休耕制度侧重于环境质量与土地保护等相关的因素研究,以及保护粮食安全,侧重于土地本身数量质量的实证研究。国内学者认为,休耕制度的主要目的是为了提高地力,协调土地供求矛盾,实现代际公平。美国、日本、德国和加拿大及中国台湾地区的休耕制度各有特色,存在共性。通过开展休耕项目,美国不断调整休耕合同的条款以适应拟定的目标,采用差别补偿让更多土地参与休耕,配置优惠的计划防止“耕地反弹”,其政策实施的综合性和延续性方面值得各国借鉴;日本实施休耕的年限较长,成功达到控制粮食供给的预期目标,但由于日本的休耕项目缺乏科学的效益监测机制,以及人多地少、耕地资源贫乏的基本国情使得休耕制度未能给日本的环境改善带来根本性的突破;德国结合本国国情提出多年期休耕计划,将环境保护理念融于农业,但此政策政府干预较强,市场重视不够,虽有助于改善生态,但经济效益低下;加拿大的休耕集中在西部平原棕色土壤区,过去30年的实施极大地降低了因气候恶化带来的风险,提高农业抗灾能力,人们对保护性耕作制度的拥护程度也有了显著提高;中国台湾地区的稻米产区休耕一定程度上缓解了粮食剩余,但收效甚微,台湾农地休耕面积过大,需要极大人力物力才能使农地达到复耕条件,造成土地资源浪费与尖锐的人地矛盾,应当依据主、客观条件进行休耕改革。

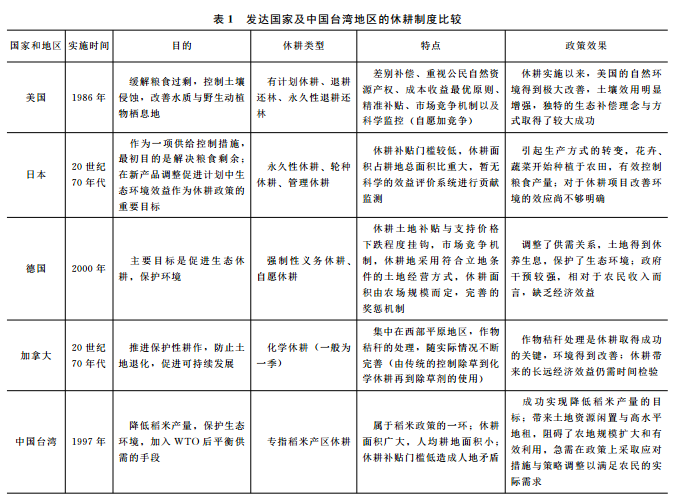

表1从实施年份、目的、休耕类型、特点与政策效果5个方面对上述国家和地区进行了比较。

3 对中国大陆实施休耕制度的启示

3.1因地制宜地制订休耕计划

由于中国面积广大,各省份的耕地受损度和敏感度不尽相同;粮食主产区与非主产区耕地资源禀赋以及所面临的粮食生产任务差异悬殊,这都在不同程度上影响了各省份的休耕规模分配(李凡凡和刘友兆,2014)。中国幅员辽阔,耕地资源禀赋差异大,休耕需要分类型推进,针对不同区域的情况开展综合治理。此外,中国大陆的休耕试点还要着眼于“藏粮于地”,针对当前中国大陆农业生产面临的问题建立适应国情的休耕制度,合理规划休耕比例与年限,促进生产生态协调发展。

3.2合理规划休耕比例

确定休耕面积占耕地总面积的比例与多样化的补偿标准对休耕项目的实施有重要影响。中国台湾地区由于休耕面积过大,严重阻碍了农地规模的扩大与有效利用,产生严重的人地矛盾,制约地区经济的发展。美国和德国都确定了休耕面积的上限,分别是25%与33%,既有利于粮食安全与生态保护又不会造成土地资源的闲置。中国是世界上人口最多的国家,人均耕地少,必须谨慎确定休耕的比例。以中国粮食安全保障为前提,目前,中国学者采用GM(1,1)灰色模型、马尔萨斯模型以及趋势预测法等,定量地预测出2015年中国可休耕规模为974931.92hm2(李凡凡和刘友兆,2014)。因此,本文建议中国大陆的休耕比例不超过10%。

3.3制定科学精确的数据系统与效益监测体系

美国农业部在项目实施之初便建立了环境效益指数(EBI),即以土壤数据库、各地地形图、各区域分布图等为依据形成的一个科学的综合评价体系,用来评价参与休耕地的生态效益,还运用了加权平均侵蚀指数、土地相对生产率等定量指标来合理地分配投入资金;相反,日本、加拿大和中国台湾地区由于缺乏定量分析与科学监测,对休耕的贡献没有详细的测算,因而其产生的经济、社会和生态效益尚不够明确,有违计划的效率与公平原则。过去中国大陆退耕还林工程的规划结合了实地勘测与土地利用图等资料的使用,但还远远不够,中国大陆应自休耕试点之初便着手不断完善资料数据库、及早制定出科学的生态评估体系,提高休耕项目的实施效果。

3.4积极发挥市场与政府的双重作用

成本效益最优化的导向应当是政策手段与市场机制的有效结合。美国农业部根据不同耕地的机会成本来落实政策,通过市场机制进行运作,选择成本收益最大的项目;德国对休耕面积与申请的筛选十分严格,但是政府过分干预,不重视市场,因此项目的经济效益低下;日本的休耕项目后期政府没有提出合适的替代方案造成了土地资源的大量闲置,严重阻碍了农业的发展。中国大陆在推动和实施休耕试点时不但要明确政府的主导地位,也要引入市场模式,如借鉴美国在处理休耕申请时采用的市场竞标机制,充分发挥市场的调节作用。

参考文献:

[1]崔和瑞,孟祥书,2006.基于休耕轮作的人与自然和谐的农村生态环境的构建[J].中国农学通报(12):502-503.

[2]崔向慧,卢琦,褚建民,2012.加拿大土地退化防治政策和措施及其对我国的启示[J].世界林业研究,25(2):64-68.

[3]盖·拉冯德,布莱恩·康麦奇,马克·斯塔伯格,2006.为什么加拿大西部平原和中国西部需要实施保护性耕作制度[J].农业牧区机械化(1):41-43.

[4]李凡凡,刘友兆,2014.中国粮食安全保障前提下耕地休耕潜力初探[J].中国农学通报(30):35-41.

[5]李忠,2001.简述麦克萨里改革[J].欧洲(1):51-57.

[6]梁书民,2011.日本的土地制度与农业政策及启示[J].农业经济问题(9):104-109.

[7]刘璨,2009.欧盟休耕计划保护了乡村的自然环境[N].中国绿色时报,2009-01-05.

[8]刘嘉尧,吕志祥,2009.美国土地休耕保护计划及借鉴[J].商业研究(8).

[9]刘彦随,乔陆印,2014.中国新型城镇化背景下耕地保护制度与政策创新[J].经济地理,34(4).

[10]牛海鹏,杨小爱,张安录,等,2010.国内外耕地保护的经济补偿研究进展述评[J].资源开发与市场,26(1):24-27.

[11]牛纪华,李松梧,2009.农田休耕的必要性及实施构想[J].农业环境与发展(2):27-28.

[12]RALPH E Heimlich,2008.美国以自然资源保护为宗旨的土地休耕经验[j].林业经济(5):72-80.

[13]孙强,蔡运龙,2008.日本耕地保护与土地管理的历史经验及其对中国的启示[J].北京大学学报(自然科学版),44(2):249-256.

[14]王晓丽,2012.论生态补偿模式的合理选择———以美国土地休耕计划的经验为视角[J].郑州轻工业学院学报(社会科学版),13(6):69-72

[15]韦恩·林德沃尔,2007.加拿大草原保护性耕作三十年之谈[J].农业牧区机械化(1):21-26.向青,尹润生,2006.美国环保休耕计划的做法与经验[J].林业经济(1):73-78.

[16]谢祖光,罗婉瑜,2009.从台湾休耕政策谈农地管理[C] //2009年海峡两岸土地学术研讨会论文集:733-749

[17]张慧芳,吴宇哲,何良将,2013.我国推行休耕制度的探讨[J].浙江农业学报,25(1):166-170.