作者:龙圣 责任编辑:荣宇豪 信息来源:《民俗研究》2020年第5期 发布时间:2023-05-15 浏览次数: 25469次

【摘 要】清代雍正年间以来,四川冕宁各村修建庙宇之风大兴,围绕修庙、祭祀而形成的村庙组织应运而生。这一民间自发形成的组织在村落管理和秩序维系上扮演了重要角色。一方面,村庙组织每年定期举办庙会,组织村民(会众)轮流祭祀,强化了村落内部关系,形成了稳定的村落共同体。另一方面,村庙组织在日常生活中还承担调解内部纠纷、山林管理等治理职能,对村内行为起到规范作用。村庙组织"非常"与"日常"的村治实践,推动了村落内生秩序的形成与维系。

【关键词】村庙组织;村治实践;内生秩序;村落共同体;冕宁

提起“天府之国”,人们脑海中立马会想到以成都平原为核心的四川。然而在明清易代过程中,四川却饱受战火的困扰。到了清初,四川人口锐减、经济萧条,已然没有了昔日的富饶景象。为恢复元气,清初开始从各地移民,重建四川社会。这些来自五湖四海、操着不同口音、有着不同文化和风俗习惯的人们聚集在一起,使得清初以来的四川逐渐成为一个庞大而复杂的移民社会。如此斑驳复杂的社会是如何有效管理的?围绕这一问题,中外学人从不同的社会组织及其管理职能出发作了大量的讨论,形成了一批重要的成果。

何炳棣、蓝勇、王东杰、梁勇都先后注意到清代四川的会馆组织,并对其整合基层社会的功能作了探讨,认为会馆在四川移民社会中对联络同乡、同业移民,处理移民商业纠纷以及维系移民的地域认同等方面发挥了重要的作用。1山田贤、刘正刚对移民及其家族组织的发展、运作、影响等问题作了深入的讨论。2此外,不少学者还注意到清代四川乡约、保甲、客长、团练等基层管理组织或管理者,探讨了他们在地方社会治理中的职能。通过档案材料的分析,常建华认为乡约、保甲在清中叶四川基层治理当中普遍存在并产生了实际作用。3梁勇、周琳讨论了移民自组织首领——客长在清代四川基层社会管理中扮演的角色。4陈亚平综合考察了乡约、保甲、客长对清代四川巴县地方社会秩序的影响。5梁勇、孙明对清代四川巴县的团练组织及其乡村治理实践作了分析。6曹树基、严新宇则将乡约、保甲、客长、团练概称为“乡保制”,认为它是一种半官方的地方管理机制,在很大程度上维系着清代四川巴县的地方治理。7除上述讨论外,梁勇还利用档案资料对这些基层组织或管理者在清代四川巴县城乡社会中的治理实践及其权力更迭作了历时性的探讨。8

毫无疑问,深入研究会馆、家族、乡约、保甲、客长、团练等社会组织或管理者,对于我们理解清代四川基层社会管理和地方秩序的形成具有重要意义。然而值得注意的是,在上述社会组织之外,清代四川民间还有不少的庙宇和庙宇组织,而这些庙宇组织在基层社会管理中的作用往往被相关研究者忽略。有鉴于此,本文尝试结合清代四川冕宁档案、碑刻和对当地的实际调查,探讨清代冕宁村庙组织的村治实践及其对村落“内生秩序”9形成的影响。

一、清代冕宁的乡村

冕宁,是我国四川省凉山彝族自治州的属县之一,位于四川西南部,北靠大渡河,南与凉山州首府西昌市毗邻。该县面积4420平方公里,总人口约33万,主要有汉、藏、彝等民族。10其中,藏、彝先民早在元代及其以前就已定居当地11,汉族则主要是从明初以来陆续迁入。冕宁前身为明代的宁番卫,设于洪武二十七年(1394)。12清朝雍正六年(1728),宁番卫改县,始称冕宁县,隶属于宁远府(府治西昌)13,此后县名未变,相沿至今。

明初在今冕宁开设卫所,从南京等地征调官兵驻守,因环卫而居者有“西番”“罗罗”(今为藏族、彝族)等族,而西番人口占绝大多数,故称“宁番卫”。14其中,部分卫所官兵驻扎于卫城之内(即今冕宁县城),其余大部分都分散在境内各地创建军屯,开垦屯田,以屯养军。此外,宁番卫又在交通及战略要地设置军堡,拨军守御。至明朝中后期,军屯军堡连同与其相邻的“西番”“罗罗”聚落一起,形成了九十二屯15、二十堡的乡村社会格局。

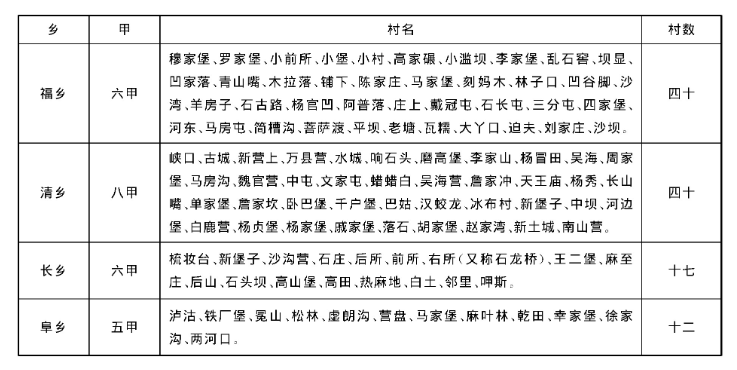

受明清之际战乱的影响,清初宁番卫城乡人口有所减少,有客民陆续迁入,或充实了既有的明代屯堡,或形成了新的移民村落。雍正六年(1728)左右,为便于管理,冕宁在乡村编设保甲。其原则如其他州县一样,按照一百户为一甲编设,由于清前期冕宁各屯堡人户较少,单个村落户数不满百户,因此通常是几个村子合起来编为一甲。16甲之上为乡,一乡由数个甲组成。乡之上为县,一县由数个乡构成。雍正、乾隆时期,冕宁共有四乡二十四甲。具体情况如下:福宁乡编有六甲,阜宁乡编有五甲,长宁乡编有五甲,清宁乡编有八甲。每甲设地保一名加以管理,共有地保二十四名。每村设一头人,辅助本甲地保管理本村事务。嘉庆至宣统年间,福宁、阜宁、长宁、清宁四乡,将“宁”字去掉,简称福乡、阜乡、长乡、清乡。随着人口户数的增长和村落的发展,为便于管理,某些人户较多的甲又分出一些村落来,编成了新的甲。比如,道光年间福乡三甲分作二甲,称福乡三甲、又三甲。17咸丰年间,长乡三甲分为二甲,形成长乡三甲、又三甲。18清乡四甲亦分为二甲,形成清乡四甲、又四甲。19据咸丰《冕宁县志》记载,全县计有四乡、二十五甲、一百零九村。具体情况参见表1。

表1 咸丰年间冕宁县乡甲统计表20

以上仅是不完全统计,咸丰年间冕宁实际的乡甲、村落数量应大于统计数字。比如前文提到,福宁乡在雍乾年间便编有六甲,道光年间福乡三甲分作两甲,因此咸丰年间福乡实际上有七个甲。又如,清宁乡在雍乾年间有八个甲,咸丰年间清乡四甲分出又四甲,实际上有九个甲。另据清代档案显示,在县志记录的保甲村落之下还有些小的聚落并未单列出来,故咸丰年间各甲之下的村落实际数量也不止县志所统计的一百零九村。如果以上表为依据计算,福、清、长、阜四乡每个甲下平均包含的村落数分别6.6、5、2.8、2.4。由此可知,在冕宁保甲制度之下,每甲平均由2-6个村落组成。

二、乡村庙宇与村庙组织

清代冕宁县境内庙宇众多,香火旺盛。不论是在狭小的县城之内还是在广袤的乡村,都能见到大量庙宇。

(一)庙宇的空间分布和发展过程

据资料记载,咸丰年间仅县城内就有二十余座庙宇。城内东南有先师庙、文昌帝君庙、元坛庙、武侯祠,城内西南有东岳庙、玉皇庙,城内西北有关帝庙、火神庙、昭忠祠、三皇寺、诸天寺、粤东庙,城内东北有三圣宫、圆通寺,城东街有西岳庙、福德祠、万寿宫、贵州庙,城南街有上圣观、风雨祠、璤珉宫,城西街有城隍庙、禹王宫、準捉宫、鲁班庙,城北街有真武庙,另有吕真君祠在城内,具体位置不详。21

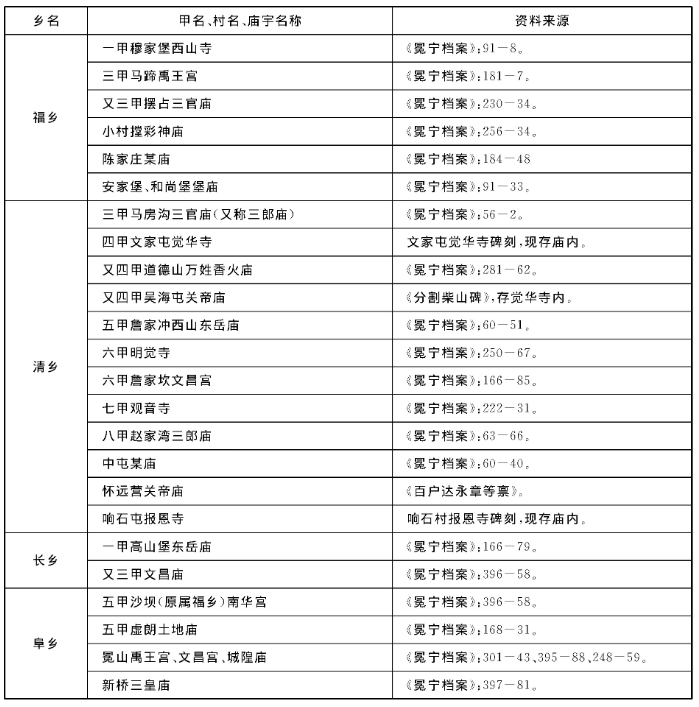

除县城外,还有大量的庙宇分布在乡村。城东五里有东山寺、城南五里有南山寺、城西五里有西山寺、城北五里有北云寺。此外,隶属四乡各甲之下的不少村落亦有自己的村庙。兹据清代冕宁档案、地方碑刻记载,列举部分,可见一斑。

表2 清代冕宁部分乡村庙宇统计表

清代冕宁城乡的这些庙宇,有极少数在明代就已存在,其余绝大部分都是清代修建。据嘉靖《四川总志》记载,明代宁番卫城内有旗纛庙、崇真观、玄天观三座庙宇,具体修建时间不详。22另据冕宁《圆通寺碑》记载,该寺建于明洪武二十三年(1390)。23虽然此庙不见于明代方志,但明初宁番卫城周围编有四里(四百余户)番民,番民崇佛,出于因俗而治的目的,明初在城内建圆通寺是极有可能的。如此算来,明代宁番城内仅有数座庙宇,类型可分为三种:一是各个卫所通建的旗纛庙,二是道教宫观(崇真观、玄天观),三是佛教寺庙(圆通寺)。此外,从文献记载和目前的调查来看,尚未发现有关明代宁番卫乡村庙宇的迹象,这说明明代当地乡村很少有庙宇分布,大量乡村庙宇的修建应在明代以后。

总体来看,冕宁城乡绝大部分庙宇皆是清初以来逐步修建的。例如卫城,明代仅有四座庙宇,清初又修建了几座,至康熙年间城内已有关帝庙、城隍庙、旗纛庙、圆通寺、元真观、崇真观、东山寺七座庙宇。乾隆六十年(1795)城内仅官方祭祀的便有关帝庙、城隍庙、上清观、圆通寺、东岳庙、玉皇阁、诸天寺、迎春寺八座庙宇,其余尚未包括在内。咸丰年间,城内各种庙宇已达到二十余座。而冕宁乡村庙宇,据笔者目前调查来看,最早的建于清雍正年间。比如,冕宁清乡四甲文家屯(今宏模乡文家屯村)的觉华寺建于雍正四年(1726)。24阜乡五甲沙坝大佛庙(位于今冕宁沙坝镇迎丰村)内有乾隆四十四年碑刻一通25,因风化严重,字迹模糊不清,但开头有“于雍正年间”几字尚能辨识,应该指的就是这座庙宇修建的年代。

(二)村庙组织的形成及其运营

清代冕宁乡村庙宇多以村落为单位,由本村村民修建,故称“村庙”。比如清乡四甲文家屯的觉华寺便是由本村村民所建,“觉华寺创自雍正四年,合屯善士区盈方圆,纠工庀材,数年之艰辛,其庙已成”26。村庙建成后设会首(也称首事、总理)管理,其余参加修庙的村民则为会众。一般来说,只要村里修庙,除特殊情况外,绝大部分村民家庭都参与其中,故会众几乎就等同于全体村民。会首与会众,构成了村庙组织最基本的结构。会首作为村庙组织的领导者,从会众中推选产生。比如福乡小村摚彩神庙的会首便是如此,村民陆青山曾提到“在小村住坐,先年小的堡内,众姓公议各出捐资,兴摚彩会一个,每年公议会首”27。此外,清乡又四甲道德山万姓香火庙的会首也是选举产生,“昔年会首每年轮换,主持忠心,广积神本,庙宇辉煌”28。

从数量上看,各村庙每届都会选出数名会首,作为其组织的领导层,共同管理庙宇。如道光元年(1821)福乡又三甲摆占三官庙就有邓建兴、方有恩担任会首,另外还有一名王姓会首,具体名字不详。道光二十八年(1828)清乡六甲詹家坎文昌宫有刘沛然、谌昌文、陈绍典三人为会首。咸丰五年(1855)清乡又四甲道德山万姓香火庙有廖邦俊、施得明等人充当会首。咸丰八年(1858)清乡六甲明觉寺有李永盛、陆廷茂、胡世庆、方廷龙等六人担任会首。同治五年(1866)阜乡冕山禹王宫有范成章、康楚兴、袁世杰、贺奇蛟等人任会首。29从身份上说,会首多为村里的精英人物,包括乡绅、文武生员、读书人,等等。例如,乾隆十二年(1747)清宁乡五甲詹家冲东岳庙会首宋廷秀为童生。嘉庆十三年(1808)清乡六甲詹家坎文昌宫会首姚晖文为生员,咸丰元年(1851)詹家坎文昌宫会首的陈绍典也是生员。咸丰八年清乡六甲文昌宫会首李永盛为贡生,会首陆廷茂、方廷龙二人为生员。30

与会首一样,各庙的会众人数也并非固定不变。除最早捐资或出力修庙的村民外,各庙宇也吸收新的会众。那些没有参与早期捐资修庙的村民若想加入村庙组织,可通过捐资、捐物、增修庙宇等方式成为新会众,但入会者一般只限于本村村民。

除会首、会众外,各村庙宇普遍请有僧道住守,负责看护财物、打扫卫生以及经营庙内香火。例如,乾隆十二年(1747)清乡五甲詹家冲西山东岳庙有僧人性亮住庙看守。乾隆二十五年(1760)福乡一甲穆家堡西山寺有僧人性寿看护庙宇。咸丰元年净慈寺有僧人昌海在庙主持。咸丰年间清乡又四甲道德山万姓香火庙有尼姑常僧主持香火。31

冕宁乡村各庙宇都有一定的经济收入,其来源主要有两部分,一是土地收入,二是香火收入。二者皆由会首们代表村庙组织加以运营。

1.土地运作

在土地运作方面,各村庙宇都有或多或少的土地,它们主要来自于信众捐献或村庙组织购置。比如,嘉庆十九年(1814),有孀妇宴氏将夫遗水田一石五斗、瓦房九间以及地基一并舍入福乡三甲马蹄禹王宫内。32又如咸丰元年冕宁文家屯觉华寺碑刻记载“觉华寺创自雍正四年,合屯善士区盈方圆,纠工庀材,数年之艰辛,其庙已成。或舍田舍地,或半买半舍,以为神圣永远香灯之资”33,可以看出捐献或购置是各村庙宇土地的主要来源。值得注意的是,不论捐献还是购置的土地,皆以村庙组织的公产形式纳入庙宇名下。会首作为村庙组织的代表接受捐献或购置土地,与捐献者或出卖者订立契约,存于庙内(或者由某会首代管),以证明某土地为某庙宇的庙产。例如,上面提到的宴氏在将田产舍入禹王宫时,便与该庙会首立有舍田文约。34又如,文家屯觉华寺的土地不论是捐献还是购置获得,都由会首出面订立文约收存庙内,后因年久无人看管,便交予会首王执丙代管,不料王家失火将契约烧毁,会首李光荣、陈德仁、谢国权、王敬中立即率领合屯士庶,将该庙所属田土刻碑为证:“近因道光二十六年十月廿八日,合屯士庶等齐集庙中查照文约单目,无人代管,交于王执丙代管,不意于咸丰元年春二月内家被回禄,将文约化为灰烬,众会首等恐世远年湮,无凭考究,故将庙田地勒石铭碑,永垂于不朽云。”35

除流入外,村庙土地也有流出的情况。村庙组织可根据需要将庙田庙地卖出,所得收入充作庙产。土地买卖在冕宁村庙组织的日常经济活动中经常可见。例如,道光二十八年(1848),清乡六甲詹家坎文昌宫圣人会会首刘沛然、谌昌文、陈绍典,便因为袁姓舍入庙内的土地被河水淹没淤积,难以开垦,同会众商议出卖给游洪兴,得银三十六两充作庙产,并立有出卖庙田文约。36

为从土地中获得实际收入,村庙土地的具体运作方式主要有两种。一是由会首们耕种,所产米谷部分归会首所有,另一部分则上交庙内,作为庙产积储。如咸丰年间,清乡又四甲道德山万姓香火庙的庙田即由会首廖邦俊、施得明等人耕种。37二是由会首招佃收租。会首代表村庙组织将土地租给佃户耕种,双方定好佃种期限、每年缴纳的租谷等等,写成文约,各自收存。佃户每年按照文约规定向会首缴纳租谷。会首再将每年收到的租谷积储起来,作为庙产。佃约到期,会首共同商议是否续佃,或者重新招佃收租。

此外,会首还代表村庙组织参与临时性的庙田经营活动,为村庙获得经济收益。如前所述,有信众将自己的田土永久捐给庙宇,成为其固定产业。但也有些信众捐献的田土并非自己所有,而是他人当给自己的田土。信众将此类田土捐给某庙宇,与其会首订立舍约,实际上是将当价捐给该庙。当期满后,田主向会首赎取土地,赎银充作庙产,归庙宇所有。比如,嘉庆十三年(1808),清乡六甲陶显章企图强行将当给余祥的水田租给他人耕种,余祥有恐银田两失,于是将田捐入六甲詹家坎文昌宫内,并与会首姚晖文立下文约:

情余祥昔年当明陶显章水田三斗,比去价银二十一两,及后伊屡借业搜索。于本月十六日,余姓无奈,将此田价舍施生民众堡文昌宫内,以作香灯之资,现有舍当二约可凭。38

韩朝建在研究明清五台山的赋税问题时指出,五台山寺庙拥有大量土地,是重要的控产机构。39通过上文分析可以看出,清代冕宁乡村庙宇也具有类似特点,各庙皆有数量不等的土地,就此而言它们也是控产机构。不过,其土地并非由僧侣控制,而是由会首代表村庙组织来运作,包括土地的获得、出卖、招佃,等等。

2.香火经营

香火,乃信众入庙拜神过程中施舍给庙宇的财物,是村庙的另一项重要收入。村庙香火亦由村庙组织经营,有着一套复杂的程序,包括聘请僧道主持香火、积储香火钱、监督香火钱的使用,等等。

如前所述,清代冕宁乡村庙宇中有僧道住庙看护。这些僧道并非庙宇所在村落的村民,而是由村庙组织从其他大的寺庙、道观请来,为本村庙宇主持香火。具体的聘请工作由会首出面进行,为防止僧道盗卖庙内物品、侵吞香火钱等不法行为,聘请时僧道需在会上缴纳一笔保证金,会首与其约定好相关责任和义务,并写立字据,双方各执一份。解聘时,倘若会首及众人清点财物及核对账目后未发现问题,便将保证金退还僧道。

僧道平日住在庙内,除看守庙宇、启闭门户、打扫卫生、早晚给神明添灯上香外,最主要的工作便是为前来烧香许愿的信众提供服务。届时,信众向庙内捐献一定的银钱和物品,即“香火钱”。香火钱由僧道收纳,并登记在香火簿上。庙宇日常开销从香火钱中支付,由僧道登记在开支簿上,剩余的香火钱则交给会首管理。会首定期前往庙上查看庙宇是否完好、庙内物品是否遗失等等,其中最重要的工作便是查对香火簿、开支簿,并从僧道手中收取香火钱并登记成册。庙宇平日如需动用公项银钱,比如修理庙宇、添置设施等等,会首便召集会众在庙宇内商议,事后将动支数目和剩余数目登书于册内。香火账目由值年会首掌管,改选后将公项银钱和账本一并交给下届会首管理。

僧道平日在庙主持香火,如无过错,会首便根据聘约规定按期付给僧道一定的米谷,作为其主持该庙香火的报酬。聘请到期,如僧道主持得当,庙宇香火旺盛、开支较少、盈余较多,会首一般都继续聘用该僧道主持香火。反之,会首则将僧道辞退,另聘其他僧道。此外,还有聘用到期时因经营问题出现纠纷的情况。例如,清乡又四甲道德山万姓香火庙会首廖邦俊等于咸丰五年聘有尼姑常僧主持该庙香火,后因亏本较多,咸丰十年会首廖邦俊等拒绝付给其租米报酬,引起双方互控。经判决,常僧在核算好账目后被辞退。40

三、村庙组织的村治实践

作为一种民间自发结成的组织,村庙组织在村落内部承担着一定的社会管理职能。其管理活动大致可分为“神圣”与“世俗”两个层面。

(一)组织祭祀

清代,冕宁各个村庙组织每年都会定期举办庙会活动,酬神唱戏,组织会众(村民)祭祀共同的神明。例如,福乡小村摚彩神庙即由会首在每年七月十五组织会众举办庙会,曾任会首的邓德隆提到“在小村住坐。小的们堡内向有河沟一道,先年兴有摚彩神会一个,众人公议小的充当总理首事,每年至期办会了愿。今年七月十五日,小的邀请众人拢场,办会还愿”41。与小村摚彩神庙一样,清代冕宁乡村各庙宇每年都由会首定期组织庙会活动,因此当地形成了很多的乡村庙会。如每年正月十五日某屯(名称不详)庙会42;正月(日子不详)清乡五甲詹家冲东岳庙庙会43;二月初八沙坝神会44;三月二十八日清乡五甲詹家冲东岳庙东岳会45;六月福乡陈家庄某庙(名称、日子不详)青苗会46;七月七日城乡土地庙皆作土地会47;七月十五日福乡小村摚彩庙庙会,七月某堡(名称、日子不详)西山庙庙会48;八月中屯某庙庙会(名称、日子不详)49,等等。

庙会期间,会首们使用庙宇积储的香火钱请来戏班唱戏酬神。倘若香火钱不足,会首们便向会众摊派戏钱,并用戏钱延请戏班来庙上唱戏酬神。咸丰七年(1857)七月,冕宁某堡西山庙会首王仕达等人便因为庙上香火钱不足,向会众摊派戏钱,请戏班在庙会期间唱戏。出戏钱请人在庙会上唱戏是会众的义务,会众若没有经济困难,一般都愿意承担此项义务,但也有会众因交不出戏钱与会首产生纠纷的情况。如西山庙会众杨启仁便因为欠下部分戏钱未清,与会首王仕达发生冲突,八月初一日,其弟杨启义控称:“情民堡有西山庙□□□□王仕达承当会首,今岁田谷未收,众姓度用维艰,熟料王仕达摊派本堡居民出钱演戏,不由众愿,任意作为,荷派民兄杨启仁出钱二百四十文。七月二十日,民兄已给钱二百文,下欠四十文,一时无措,缓期认给,不意王仕达于二十三日串弊高山堡汛兵张官甫二人一同前来,言杨启仁抗派戏钱,督令拴锁。”50在每年定期举办的庙会之外,各乡村庙宇还有一些临时性的庙会活动。比如遇到年成不好,村内会众在庙内向神明许愿,届时需举办庙会还愿。乾隆十年左右,冕宁连年遭受自然灾害,清乡五甲詹家坎东岳庙会众在庙内祈祷平安,并许愿修盖戏楼,唱戏还愿。51乾隆十二年(1747)七月三十日开始,会首及会众齐集庙内,举办庙会,唱戏谢神,“切因近岁时气侵害,小民五六家、七八家不等,许愿西山东岳神祠,神威数显,始于七月三十日起戏还愿”52。

除唱戏酬神外,庙会期间最重要的就是祭祀神明,祭祀活动亦由各庙会首们组织进行,不过敬献神明的祭品一般是由会众们每年轮流提供,比如清乡五甲詹家坎东岳庙庙会即由会众每年轮流提供祭品做会,“情因生合屯一十八户现修理圣庙一所,每年正、三月轮流做圣会”53。嘉庆三年(1798)八月十五日,该庙会首陈培德召集众人在庙内安排次年庙会,轮到陈燦新提供祭品做会,“陈燦新于乾隆六十年入会,至今数载,例应做会,本月十五日,会首陈培德央集在会人等敬神饮酒,众人公论来年三月二十八日应该陈燦新做”54。轮流提供祭品,是会众区别于一般信众的重要体现,也是维系祭祀活动和村落共同体的基本规则。如果打破规则,祭祀活动将难持续下去,村落内部的秩序亦将受到挑战。因此,村庙组织在轮流提供祭品这一规定上执行的比较严格,一般不允许会众以各种理由逃避此项义务。倘若有人试图破坏规矩,将遭到会众的谴责。嘉庆五年(1800),冕宁某堡庙会筹办过程中,便有人因为拿不出祭品而遭到会众辱骂。该堡有庙一座,每年正月十五举办庙会,由会众轮流提供祭品。是年,轮到堡内王玉白准备祭品,按照规定他需要献出一只肥猪,用来祭神。但他家贫,无力提供,因此遭到堡内会众的欺辱,“情因于本年正月十五日堡内设神会一堂,每年正月十五日轮流挨次,堡内斋集庙内,散佛敬神,不料有王玉白应该伊名下坐会肥猪一只,敬献神圣,殊知玉白家贫,无有猪只,被遭堡内众人凌辱,无端难受”55。最后,王玉白不得不向堡内富户谢恒德赊来一只肥猪,献给会上。

各村庙宇举办庙会期间,周边村落的信众、村民以及小商贩也纷纷前来赶庙会。这在个过程中,信众除了烧香敬神、许愿还愿这些宗教活动外,最主要的娱乐活动就是看戏、听戏。此外,也有一些牌友聚集在庙内外打牌消遣,甚至是聚众赌博。为避免赌博败坏风俗、引起纠纷,官府禁止庙会期间百姓聚赌,届时有各甲地保在庙外张贴告示,并联合该庙会首稽查。尽管如此,偷偷赌钱的情况仍时有发生。56庙会期间敬神看戏、休闲娱乐的人较多,因此也吸引了一些小商小贩前来做生意,他们贩卖酒肉、糖果、包子、香烟等各种吃食,为赶庙会的人提供饮食服务。乾隆二十二年(1757)八月,冕宁中屯举办庙会期间,即有客民苏又旦前往贩卖吃食,被吴海屯宋保长赊吃,“自到宁番五载,并无多端,蚁听中屯有会,蚁借去本银,小买卖赶会,毒遭恶棍,浪似如虎,地方吴海宋保长兄弟二人甜言蜜语,将蚁酒肉、包子、糖食、烟赊去吃了,一共该银一两四钱”57。此外,庙会上还有剃头匠,为赶庙会的人提供剃头洁面服务,乾隆十二年(1747)七月清乡五甲詹家坎东岳庙庙会期间,便有湖广客民苏大的父亲在庙会上给人剃头。58

举办庙会、唱戏酬神、祭祀神明,一般而言是宗教性、精神性的活动,似乎与社会管理毫不相干。但在一定的时空结构当中,组织特定的人群进行神明祭祀亦可以是一种社会控制和社会管理的手段。清代冕宁村庙组织每年在村内定期举办庙会,组织会众(村民)轮流提供祭品祭祀神明,形成村落内部的社会规则,通过这种方式强化了村民间的联系和村落认同感,由此形成较为稳定的社会秩序。正如岳永逸在反思青苗会研究时所说,节庆看似具有宗教祭祀、狂欢杂乱的特点,然其本质却是一种社会的规训与整合机制。59从这个角度来看,举办庙会,组织祭祀,就不仅仅只是一种宗教活动,也是一种社会管理活动,是村庙组织展开村治实践的重要表现。

(二)调解纠纷

冕宁的乡村庙宇为各村村民所建,是村落中重要的公共空间,也是处理地方事务的重要场域。由于庙宇是村庙组织所控制的,因此该组织也承担有一定的处理村落事务的功能,其中比较显著的功能便是调解纠纷。在清代冕宁档案当中有不少村庙组织调解纠纷的案例,在此试举几例说明。

1.虚朗土地庙会首谭天锡等调解月鸡偷盗案

冕宁阜乡五甲虚朗,有客长张世兴、客民张法宗(世兴侄)与大和尚、小和尚同堡居住。嘉庆十年(1805)九月二十八日,大和尚的儿媳妇月鸡上山割野蔴,路过张世兴、张法宗地边,偷偷割取地里种的蔴子,被张法宗看见。于是张法宗将月鸡连同赃物捆缚回家,并吩咐同堡的两个村民去张世兴家中报信,张世兴随即前往张法宗家中查验。第二天,小和尚带人到张世兴家里要人,并要求张家打二斤酒给他们喝。张世兴叔侄不允,将月鸡和赃物一同投入该堡土地庙内,由会首谭天锡等处理。会首谭天锡、邻人杨云贵等于中劝说、调解,提出罚月鸡钱二百文充入庙中,作为香灯之资,张世兴叔侄将月鸡释放,不再追究。张世兴叔侄同意会首谭天锡的调解方案,但小和尚等人不允,双方未能达成和解。60

2.摆占屯三官庙会首方有恩等调解贾洪应偷盗案

距冕宁县城三十里的地方有摆占屯,属福乡又三甲。该屯有三官庙一座,道光元年(1821)方有恩、邓建兴等人充当该庙会首。是年七月,村民彭启贵、彭启发在山上砍了两码柴,堆砌在山中晾干,结果被贼偷去一码,当时未能查获贼赃。同月十六日,彭启贵、彭启发在同村村民贾洪应家中发现了一把柴火,并认为之前偷盗柴火的就是贾洪应。对此,贾氏拒不承认,辩称柴火是在自家包谷地内捡拾而来,并非偷盗。双方因此发生口角,争执过程中,彭启贵、彭启发将贾洪应打伤。61。两造不服,赴屯中三官庙内,报明会首方有恩、邓建兴等人,请会首们处理。为查明情况,会首方有恩、邓建兴等人前往山上贾洪应地里查看,并没有柴薪可捡。为避免双方滋生事端,会首方有恩等从中劝说,试图息事宁人,“据方有恩供:小的是三官庙首事。本年七月十六日,彭启贵等投说贾洪应偷他山上柴薪,被他查知拿住,投小的们处理。小的去看,贾洪应山上并没有柴薪,小的们叫他们取和,柴是小事,不要滋事”62。事后,贾洪应因被彭启贵、彭启发殴伤,心有不服,前往二人家中辱骂,两造遂赴县衙互控。63

3.吴海屯关帝庙会首廖海平等调解蒋冬狗偷窃案

冕宁清乡又四甲吴海屯,有村民刘兴基将房屋租给牛马贩子蒋冬狗居住。咸丰十年(1860)九月初七日,宋长生喂养的水牛在草场吃草,此时蒋冬狗赶着牛群经过,将宋长生的水牛顺手拉到清乡三甲马房沟场上出卖,被宋长生跟追查实。然而蒋冬狗拒不承认偷盗,称宋长生的牛是跟随牛群走散到场上。64争执无果,两造便前往吴海屯关帝庙内找会首、头人理论。会首廖海平、头人刘某,罚蒋冬狗出钱二十一千文,充入关帝庙作香火,双方私了,“宋长生投廖海平与刘头人向小的理说,廖海平们叫小的出钱二十一千文,充入庙内”65。蒋冬狗以无钱为由推脱,会首廖海平等要赴案具控蒋冬狗及招主(即房东)刘兴基。为免见官,刘兴基帮蒋冬狗跟杨万发借钱二十一千文,交给会首廖海平等人。“今年九月初七日,廖海平来说蒋冬狗偷宋长生水牛一条,在马房沟场发卖,被宋长生查识,投知他们理说。小的是招主。要罚蒋冬狗钱二十一千文。蒋冬狗无处措办,他们叫小的帮抬,小的没钱,才向杨万发抬借钱二十一千文,以作关帝庙香灯的话,不然廖海平们要来案具禀。小的无奈,把钱抬出,当凭廖海平、谢国太、谢之容如数甘结与廖海平、刘头人。”66

由于档案多是民间调解不成功后控官留下来的,所以以上三例都是调解失败的例子。但这并不能说明村庙组织不具备成功调解纠纷的能力,只是那些调解成功的例子很少被档案记载而已。相反,从这些反例可以看出,在日常生活中民间自发结成的村庙组织承担了部分保甲组织的职能,在村落治理方面产生了实质性的作用。

(三)管理山林

除调解纠纷外,清代冕宁的部分村庙组织在日常生活中还参与山林的管理。这与冕宁当地特殊的自然及社会环境有关。

冕宁境内东有大凉山余脉,西有牦牛、锦屏、坝显诸山,中部低洼平坦。发源于县北的安宁河,自北向南流经整个县域,形成南北走向的安宁河谷地,俗称“坝子”。安宁河坝子以河为中心,两岸皆是肥沃的土地。这些土地分别向东、向西延伸,直至诸山脚下。冕宁大部分的村落都分布在河坝上,有些位于河的两岸,距河近而离山远;有些则分布在河坝与山地的结合处,坐落山脚、面朝平坝、背靠大山。对于那些近山的村落来说,山林护养尤为重要。因为,村子和大部分田土都位于山脚,倘若山林遭到破坏,引起水土流失,会对山下的村子和土地造成极大的威胁:轻则粮田被水沙冲刷,田土淤坏;重则村落被泥石淹没,家毁人亡。因此,近山的村落大都重视对村后山林的管理。

其中,近山而没有庙宇的村落,往往组织有“看山会”一类的组织,推选首事,由其带领村民轮流看护山林,平时禁止村民以及外来人在村后公山随意砍伐林木、柴薪(私人山林不受此限制)。为防止山林被破坏,村民往往立有禁山碑,禁止随意砍伐。比如,距城约十五里的阳官凹(又作杨官凹)背后有方陈两姓的公共山场,为保持水土,二姓禁山护养,“方陈二姓历来公同山场一所,坐落阳官凹,其山上有坟塚,下有粮田,山内树椿近时生桠发枝,恐难护蓄,吏民等邀同两姓互相酌议,禁山惜水,永益粮田”67,并立有禁山碑,“小的们众议护蓄柴山,蓄水灌田,写有禁山碑”68。禁山并不等于说山上的林木永不开砍,而是要等到林木茂盛,再由首事组织村民统一进山砍伐,称“公禁公砍”。倘若有人私自砍伐、焚林开垦,破坏林木,将受到众人的制止。例如,位于安宁河东面的福乡河东、五宿两村村后有山,山上林木历来公禁公砍,嘉庆五年九月有刘麻子、谢门头带领五人私自偷砍,遭到村民李元仙等人劝阻,“情因蚁等后有山一座,河东、五宿二堡,原系禁山……竟有刘麻子,谢门头在于本月二十四日统领五人私偷砍伐,蚁等甜言相劝,让伊回家,后不为例”69。

再如,冕宁清乡一甲新营背后有公山一座,为护养山林,该村举有首事带领众人看护,公禁公砍。咸丰十年(1860),吏员穆如椿任首事,并于二月初一日召集众人商议开砍日期,结果有杨安安、杨学聪等提前私自开砍,遭到负责守山的穆应发等人的阻拦,引起冲突:“典吏在新营与杨学聪们同堡住坐,平日和好,典吏堡背有公山一坐,原是公禁公砍,不许偷伐,众议典吏的儿子穆应发在山看守,怕有外人偷砍,今年二月初一日堡内众人为议开砍日期,杨安安们赴砍伐柴薪,儿子向前阻,两下口角抓扭。”70首事穆如椿等赴县控告杨学安等私砍禁山,经审讯,令众人照旧护养山林,“今蒙审讯……所有公山仍照旧公禁公砍,不准私砍”71。禁山护林的传统,对于冕宁靠山的村落来说特别重要,因此直到民国年间,这类村落仍旧推选首事,带领众人轮流看护山林。比如,冕宁县长乡五甲上白土村在民国年间便延续着这类组织,制定有破坏林木的惩罚措施,并向冕宁知事呼吁在县内加以推广:

前任白玉县知事周恩昭暨冕宁县长乡五甲上白土保护森林首事公民周锡友、王宗先、谢兴发等为呈请示禁事。窃公民等住居小麓,一切饮水及田土灌溉,系源流于森林……每年派人轮流保护,使稍有疏忽,不特沙土流浸,居民得无妄之灾,并且水源枯竭,将因众人于涸辙……但近村一般人民只图便益,不计障害,保护失力,因公议约章,以示限制众人之利害。肆意砍伐掘根者,罚制钱四千八百文。伐成材大木者,罚制钱二千四百文。伐枝节及未成材者,罚制钱一千二百文。借土埋葬者,不得认为私有、自由斩伐。既收罚款,即作看山小工口食工资之用。公民等执行虽久,又恐年湮代远,乡棍土恶不知痛改,仍复砍伐。再四思维,惟有据情呈请立案……俾已犯者不追既往,未犯者见禁知警。公民等森林均请公便,为此呈乞。72

以上是对于近山而没有庙宇的村落而言的,而对于那些近山而有庙宇的村落来说,管理山林的活动实际上是由村庙组织来承担的,其会首带领众人轮流看山护林、公禁公砍。砍伐之前,会首与村民在本村庙宇中商议开山伐木的日期,至日再一同前往砍伐。有些村落之间相邻不远,且山林相连,亦附于某村庙组织之下管理山林。例如,冕宁清乡六甲新白三屯背后的公山便是由贞祥寺统一管理,开山伐木之前要在庙中商议日期:

新白汉夷三屯人等知悉于正月初十日齐集贞祥寺公同商议开山进山,倘有一二人不到者,具罚钱一千二百文,不得见怪,勿谓言之不先也。73

随着清代冕宁村庙组织的发展壮大,也有个别村庙组织的会首试图将公山附近的私人山林强行纳入公山内加以管理,由此引发了一些争山之案。74例如,清乡六甲、七甲的村落相邻,他们背后的山林连成一片,既有公共山林,也有私人山林。道光三十年(1850),七甲观音寺的会首们试图劝说六甲白鹿营的鲁姓人将自己的私人山林并入公山当中,公禁公砍:“邓士辉、赵绪广等串武生邓元麟、陶得明欺夷良弱,本月初三日,恶着陈忠英叫夷去观音寺向说,伊等劝留夷山入公砍伐,夷未应允。恶等肆凶,要将夷捆送白鹿汛,畏[惧]跑逃。”75

此外,如果村落之间发生山林纠纷,有庙宇的近山村落也多由其村庙组织出面进行理论,甚至是控诉。比如,文家屯、魏官营、吴海、蜡拉白四村因位置邻近且先前各村人口稀少,合编为清乡四甲。四村之间有大山一座,文家屯、魏官营在山北面,蜡拉白、吴海在山南面。四村环山分布,共用该山为柴山,以获取柴薪。随着四村人户的不断发展,后来该甲一分为二,山北面的文家屯、魏官营为清乡正四甲,山南面的吴海、蜡拉白为清乡又四甲。分甲之后,正四甲二村与又四甲二村在山林的所有权上产生矛盾,正四甲二村的村民以该山原为四甲所有为借口,阻止又四甲二村村民砍伐,引起纠纷,双方累年互控。至光绪十八年(1892),冕宁知县林某亲自前往查勘划界,从山顶沿山梁而下,北面的公山为正四甲文家屯、魏官营所有,南面的公山为吴海、蜡拉白所有,并令二甲于分界处刊立界碑,此后不得越界砍伐。这次勘界后,两甲村民未遵勘定,旋因争夺柴山复控,结果知县吴某维持前任知县的勘定结果,责令双方在分界处立界碑,并于文家屯大庙和吴海关帝庙各立一告示碑,督促两甲村民遵守界限,不得越界砍伐。光绪二十二年(1896),文家屯在其大庙内立碑示众:

……冕宁县事补用县正堂加五级记录十次记大功十二次吴为……守事案。据该乡正四甲文家屯、魏官营职员邓洪贵、邓启奎、文生赵万先……粮民曹兴云、谢永中、陈源彪、王及先等与又四甲吴海、蜡拉白监生宋成玉等控争柴山一案,讼经数载,旋结旋翻。迨至光绪十八年,经林前县亲诣勘明,以该两处从前本系一甲,后因烟户过多,分为二甲。地既区分,山宜剖得,如果一甲独占,则彼甲人户岂不断绝炊薪耶,势必相争,讼何能已。当即详察树木多寡,作为十成,断令二八成分占。由大山顶齐子梁分界,北首二成为正四甲居民柴山,南首八成归又四甲居民砍伐,以后各伐各界柴薪,均不准侵越。详奉前府宪唐提卷核明,旋奉札饬,以所断尚属平允,令即判明定案,各予分界处所窑立界碑,并将断案勒石在於两堡之大庙、关帝庙两处,以垂久远。取结详覆,从今定案以后,不论何甲复控,俱立案不行等因行县遵办在案。兹传禁两造仍照原断讯取切结备案。乃又四甲宋成玉等延不具结,实属有意抗违。查原断甚为平允,无可更移,如再复控,应立案不行。除饬两造於分界处所窑立界碑以资遵守外,合行录案勒石示谕。为此示,仰正四甲文家屯、又四甲吴海各堡居民人等知悉。自此次定案之后,务宜遵守界限,各伐各界柴薪。无论何甲树株多寡,概不得觊觎越砍及捏词侵占,致干重究,其各凛遵毋违,特示。右谕通知。合甲众姓人等遵□。

光绪二十二年六月二十四日

实立文家屯大庙晓谕告示76

该碑现存于冕宁文家屯觉华寺内,碑中所指的大庙即觉华寺。根据碑文记载,光绪十八年勘定柴山后,复有邓洪贵、邓启奎、文生赵万先、粮民曹兴云、谢永中、陈源彪、王及先等代表正四甲文家屯、魏官营二村与又四甲争夺山林。有意思的是,这些替本村出面争控柴山的人主要就是文家屯觉华寺的会首及会众。这点在文家屯觉华寺内的一通修庙碑刻中有所反映。据该碑记载,光绪九年至十一年,会首邓洪贵、赵万先、邓启奎、谢永中曾与本屯会众商议并督领会众赵开科、邓德彦、谢开一等人修理本屯觉华寺,其所用的修庙经费一部分来自于村庙组织管理的公山柴薪,另一部分为村庙组织积累的田土租谷,“光绪九年,合屯商议,将公山柴钱、庙上租硕以作修理之资。去岁兴土上工,今告竣”77。

综上可知,清代冕宁部分近山村落的村庙组织在日常生活中还参与公山林木的管理,并承担着维护本村山林权益的职责。

四、结论:村庙组织与村落内生秩序

如前所述,研究清代四川基层社会的学者大都注意到当地有着多元的基层组织结构,包括会馆、家族、乡约、保甲、客长、团练等等。清代冕宁也大致如此,除乡约不甚明显外(亦非完全没有),会馆、家族、保甲、客长、团练等组织结构在地方档案中都有大量的记载。其中,会馆主要分布于城市,家族散布于村落,客长城乡皆有之,以村落为最小单位的保甲是乡村最重要的组织形式,而团练则以保甲为基础形成。总言之,保甲组织是乡村最基本的管理形式:以村落为单位,数村编为一甲,数甲编为一乡(保),数乡合起来构成冕宁县的乡村。每个甲设一名地保,在官府登记备案,管理甲下的数个村落。每个村落设头人一名,辅助本甲地保管理本村事务。一甲之内的数个村落行政事务,包括催派钱粮、维护治安、调解纠纷等等,都由地保负责处理,各村头人协助。很明显,这种以地保为核心的带有半官方性质的保甲组织的管理方式是跨村落的。地保,作为官府在乡村的代理人,其面对的是好几个村落,而不是某一个村落。在村落内部,头人亦具有和地保相似的职能。

尽管如此,在多数的村落内部还有另一套组织机制,即村庙组织。这种组织围绕村落庙宇的修建和运作而形成,是以村落为单位的民间自组织形式。村庙组织由若干会首和会众组成,会众包含了村内绝大部分的村民,会首则从会众当中选出,一般是村内的精英人物,比如乡绅、文武生员、衙门典吏,等等。各村的庙宇,都有村庙组织聘请僧道住庙看护并主持香火。村庙组织的收入主要分为两部分:一是信众舍给庙宇的田土,通过会首耕种或招佃耕种而获得租谷;二是僧道主持村庙香火过程中,信众前来进香的香火钱。这两项收入成了村庙组织最重要的运作经费。村庙组织本质上是围绕修庙祭祀而产生民间宗教组织,然其职能却并非局限于宗教祭祀,还包括对世俗事务的处理,二者对于村落内生秩序的形成产生了重要的作用。一方面,村庙组织在会首操持下,每年举办庙会,请戏班唱戏酬神,领导会众共同祭祀本村的神明,祭品则由会众每年轮流提供。在庙会庆典这一“非常”时刻,通过共同祭祀和轮流献祭的方式,村庙组织对群人作了“内”“外”之别,必须轮流提供祭品的是“自己人”,没有机会参与祭祀的则是“外村人”。祭祀过程中这种“有份”与“无份”的制度设计,事实上强化了村落内部的联系,促使村落形成稳定的内生秩序。试图破坏祭祀规则的行为对村落秩序形成挑战,因而不被允许,村落共同体由此得以维系。另一方面,在日常生活中,村庙组织承担着一定的社会管理职能,包括调解村民之间的纠纷、管理属于村落的公共山林等等。村民之间纠纷的调解、禁山开山等山林管理规约的订立,推动了村落秩序的形成。同时,对破坏秩序行为的惩处,比如罚银入庙充当香火对村民遵从村约产生促进作用,它既从反面强化了村民需要遵守村约的意识,同时也从经济上增强了村庙组织的运作和管理能力,从而进一步推动了内生秩序的形成和村落共同体的维系。

注释

1参见梁勇:《团正与乡村社会的权力结构——以清代中期的巴县为例》,《中国农史》2011年第2期;梁勇:《清代中期的团练与乡村社会——以巴县为例》,《中国农史》2010年第1期;孙明:《乡场与晚清四川团练运行机制》,《近代史研究》2020年第3期。

2参见严新宇、曹树基:《乡保制与地方治理:以乾嘉道时期巴县为中心》,《史林》2017年第4期。

3参见梁勇:《移民、国家与地方权势——以清代巴县为例》,中华书局,2014年。

4贺雪峰、仝志辉提出,村庄秩序的形成具有二元性,一为村庄内生,一为行政嵌入。参见贺雪峰、仝志辉:《论村庄社会关联——兼论村庄秩序的社会基础》,《中国社会科学》2002年第3期。由此引申,文本所谓的村落“内生秩序”,即由村落内部力量推动、形成和维系的社会秩序,而非由外部行政力量强加或者推动所致。

5参见冕宁县地方志编纂委员会编:《冕宁县志》,西南交通大学出版社,2009年,第1页。

6参见刘应李著,郭声波整理:《大元混一方舆胜览》,四川大学出版社,2003年,第461页。

7参见龙圣:《屯堡家神祭祀的起源与变迁——四川冕宁的案例》,《宁夏社会科学》2018年第4期。

8咸丰《冕宁县志》卷二《舆地志·沿革》。清咸丰七年刻本。

9参见谭希思:《四川土夷考》,《四库全书存目丛书》史部第591册,齐鲁书社,1996年,第470页。

10参见曹学佺:《蜀中广记》卷三十四《边防记第四》,景印《文渊阁四库全书》第591册,台湾商务印书馆,1986年,第444页。

11参见龙圣:《明清“水田彝”的国家化进程及其族群性的生成——以四川冕宁白鹿营彝族为例》,《社会》2017年第1期。

12参见《冕宁档案》:89-126;230-34。

13参见《冕宁档案》:256-38;271-45。

14参见《冕宁档案》:281-62;281-63;281-64。

15本表依据咸丰《冕宁县志》绘制而成。具体数据参见咸丰《冕宁县志》卷二《舆地志·城池(乡甲、市场附)》。清咸丰七年刻本。

16参见咸丰《冕宁县志》卷四《典礼志·庙坛》、卷五《建置制·寺庙》。清咸丰七年刻本。

17参见嘉靖《四川总志》卷十五《四川行都司·祠庙》。明嘉靖刻本。

18参见马文中:《冕宁藏传佛教寺院觅踪》,《凉山藏学研究》2004年第5期。

19《觉华寺庙田碑》,咸丰元年二月立,该碑现存于冕宁县宏模乡文家屯觉华寺内。

20《大佛庙修庙捐资碑》,乾隆四十四年十一月初十日立,该碑现存于冕宁县沙坝镇迎丰村大佛庙内。

21《觉华寺庙田碑》,咸丰元年二月立,该碑现存于冕宁县文家屯村觉华寺内。

22《冕宁档案》:256-34。

23《冕宁档案》:281-61。

24本段所举各例分别参见《冕宁档案》:89-126;《刘沛然等卖约》,四川省编辑组:《四川彝族历史调查资料、档案资料选编》,四川省社会科学院出版社,1987年,第345页;《冕宁档案》:281-61;250-67;301-39。

25本段所举各例分别参见《冕宁档案》:61-37;166-82;《咸丰元年二月十五日冕宁县详册》,四川省编辑组:《四川彝族历史调查资料、档案资料选编》,四川省社会科学院出版社,1987年,第340页;《冕宁档案》:250-67。

26本段所举各例分别参见《冕宁档案》:61-37;91-8。《咸丰元年二月十五日冕宁县详册》,四川省编辑组:《四川彝族历史调查资料、档案资料选编》,四川省社会科学院出版社,1987年,第340页;《冕宁档案》:281-61。

27参见《冕宁档案》:181-7。

28《觉华寺庙田碑》,咸丰元年二月立,该碑现存于冕宁县文家屯村觉华寺内。

29参见《冕宁档案》:181-7。

30《觉华寺庙田碑》,咸丰元年二月立,该碑现存于冕宁县文家屯村觉华寺内。

31《刘沛然等卖约》,四川省编辑组:《四川彝族历史调查资料、档案资料选编》,四川省社会科学院出版社,1987年,第345页。

32参见《冕宁档案》:281-62。

33《冕宁档案》:166-86。

34参见韩朝建:《寺院与官府——明清五台山的行政系统与地方社会》,人民出版社,2016年。

35参见《冕宁档案》:281-61。

36参见《冕宁档案》:256-34。

37参见《冕宁档案》:180-112。

38参见《冕宁档案》:187-27。

39参见《同治元年十二月二十三日宁远府札》,四川省编辑组:《四川彝族历史调查资料、档案资料选编》,四川省社会科学院出版社,1987年,第345页。

40参见《冕宁档案》:192-14。

41参见《冕宁档案》:184-148。

42咸丰《冕宁县志》卷九《风俗志·会场》。清咸丰七年刻本。

43参见《冕宁档案》:263-168。

44参见《冕宁档案》:60-40。

45《冕宁档案》:263-168。

46参见《冕宁档案》:61-37。

47《冕宁档案》:60-51。

48《冕宁档案》:187-27。

49《冕宁档案》:192-14。

50《冕宁档案》:180-112。

51参见《冕宁档案》:60-51。

52《冕宁档案》:60-40。

53参见《冕宁档案》:60-42。

54参见岳永逸:《作为一种规训与整合机制的节日——以平郊的青苗会为例》,李松、张士闪主编:《节日研究》第十二辑,学苑出版社,2018年。

55嘉庆十年虚朗土地庙会首谭天锡调处月鸡偷到张世兴、张法宗麻子一案,参见《冕宁档案》:166-1;168-30;168-31;192-135。

56《冕宁档案》:89-126。

57《冕宁档案》:89-126。

58道光元年摆占三官庙会首方有恩等调解贾洪应偷盗一案,参见《冕宁档案》:89-126;230-34。

59《咸丰十年十二月二十八日刘基兴等人供状》,四川省编辑组:《四川彝族历史调查资料、档案资料选编》,四川省社会科学院出版社,1987年,第331页。

60《咸丰十年十二月二十八日刘基兴等人供状》,四川省编辑组:《四川彝族历史调查资料、档案资料选编》,四川省社会科学院出版社,1987年,第331页。

61《咸丰十年十二月二十八日刘基兴等人供状》,四川省编辑组:《四川彝族历史调查资料、档案资料选编》,四川省社会科学院出版社,1987年,第330页。

62《冕宁档案》:232-138。

63《冕宁档案》:232-146。

64《冕宁档案》:178-32。

65《冕宁档案》:252-79。

66《冕宁档案》:252-79。

67《冕宁档案》:180-51。

68《道光二十三年禁山及开山告示》,冕宁县河边乡鲁洪友藏。

69详见龙圣:《明清“水田彝”的国家化进程及其族群性的生成——以四川冕宁白鹿营彝族为例》,《社会》2017年第1期。

70《道光三十年白鹿营鲁姓诉状》,冕宁县河边乡鲁洪友藏。

71《分割柴山碑》,政协冕宁县委会员编:《冕宁碑刻选》(内部资料),2010年,第184-185页。该书收录有碑文,但未句读。以上碑文为作者断句、标点。特此说明。

72《光绪十一年合屯修庙碑记》,该碑现存于冕宁县宏模乡文家屯觉华寺内。

73参见何炳棣:《中国会馆史论》,台湾学生书局,1966年;蓝勇:《清代西南移民会馆名实与职能研究》,《中国史研究》1996年第4期;王东杰:《“乡神”的建构与重建:方志所见清代四川地区移民会馆崇祀中的地域认同》,《历史研究》2008年第3期;梁勇:《清代移民社会商业纠纷及其调处机制:以重庆为例》,《重庆社会科学》2010年第2期;梁勇:《清代重庆八省会馆》,《历史档案》2011年第2期。

74参见[日]山田贤:《移民的秩序——清代四川地域社会史研究》,中央编译出版社,2011年;刘正刚:《闽粤客家人在四川》,广西教育出版社,1997年。

75参见常建华:《清乾嘉时期四川地方行政职役考述——以刑科题本、巴县档案为基本资料》,《清史论丛》2016年第1期。

76参见梁勇:《清代四川客长制研究,《史学月刊》2007年3期;周琳:《城市商人团体与商业秩序——以清代重庆八省客长调处商业纠纷活动为中心》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版)》2011年第2期。

77参见陈亚平:《清代巴县的乡保客长与地方秩序——以巴县档案史料为中心的考察》,《太原师范学院学报(社会科学版)》2007年第5期;陈亚平:《清代巴县的乡保、客长与“第三领域”——基于巴县档案史料的考察》,中南财经政法大学法律文化研究院编:《中西法律传统》(第七卷),北京大学出版社,2009年。