作者:郭永平 曾 伟 责任编辑:周启升 信息来源:《民俗研究》2022年第5期 发布时间:2023-05-05 浏览次数: 31055次

【摘 要】山西上党地区文化底蕴深厚。明初,雄山仇氏家族就秉持同居共财的理念,遵循着大家庭聚居的模式。同时,在族人的合力下,家族经济持续发展,影响力也逐步扩大。正德年间,晋东南地区的“寇乱”结束后,藩府仪宾仇森上书朝廷,吁求对“雄山四贞”旌表,仇氏家族由此实现了对地方事务的介入。嘉靖年间潞安府建立后,仇氏家族所推行的齐家和化乡实践逐步成为正统价值观的一部分。伴随着化乡实践的开展,民间突破了宗法伦理的范围,在“大礼议”之后进行了化礼成俗的活动。上党仇氏在确立家范、建构宗族和乡约庶民化的过程中,不仅实现了对雄山地方社会秩序的重构,而且作为明代华北最早成型的乡约,亦成为全国其他地方乡约的参考与示范而得以推广。

【关键词】宗族;仇氏乡约;化礼成俗;区域重构;上党地区

乡约历史悠久,其源头可以追溯到《周礼》。北宋陕西蓝田的《吕氏乡约》是中国最早的成文乡约;南宋朱熹的《增损吕氏乡约》是宋代乃至明清乡约的范本;明清时期,乡约机构成为基础性的乡村行政组织,也是其最主要的实践期。近年来,对于乡约的研究引起了学界的极大关注,相关的资料收集1、学术研究2都有了很大进展。然而,对于乡约的深度个案研究仍然付诸阙如,朱鸿林就曾指出:“从长远看,对于乡约的个案研究仍然不能忽视,个别乡约的发掘和地区性乡约的综合研究,仍是使乡约终能趋于综论概述地步的必要途径。”3在明代的晋东南地区,乡约成为基层自治组织的重要组成部分。4科大卫在关于明代“潞安府的设立与青羊山动乱”二者之间关系的研究中注意到了仇氏家族推行乡约的重要性。5从乡约的发展历程看,上党仇氏乡约是明代最早成型的乡约,且存在时间较长,体现了“民间土著之自行较官家理想之推行为优胜”6,也成为徽州宗族推行乡约的参考与示范7。李建武以上党仇氏家族为个案,讨论了宗族建构与地方教化的互动关系,强调科举与仕途在家族文化建设的重要性。8

上述研究无疑都注意到了仇氏乡约在宗族史研究中的重要性。然而,从纵向来讲,对于仇氏乡约在推行中所经历的不同发展阶段并不清楚;从横向来讲,宗族、乡约推行过程中国家与地方社会之间的复杂关系仍有可以深入探讨的空间。近年来,学界普遍认为,对于宗族、乡约的研究需要在整体观的视野下,将其置于区域社会脉络体系中进行理解。本文试图回归区域社会脉络,探讨在宗族建设和乡约推行中,国家和地方社会的复杂关系,进而揭示明代晋东南社会变迁的历程。

一、山区经济与家族文化

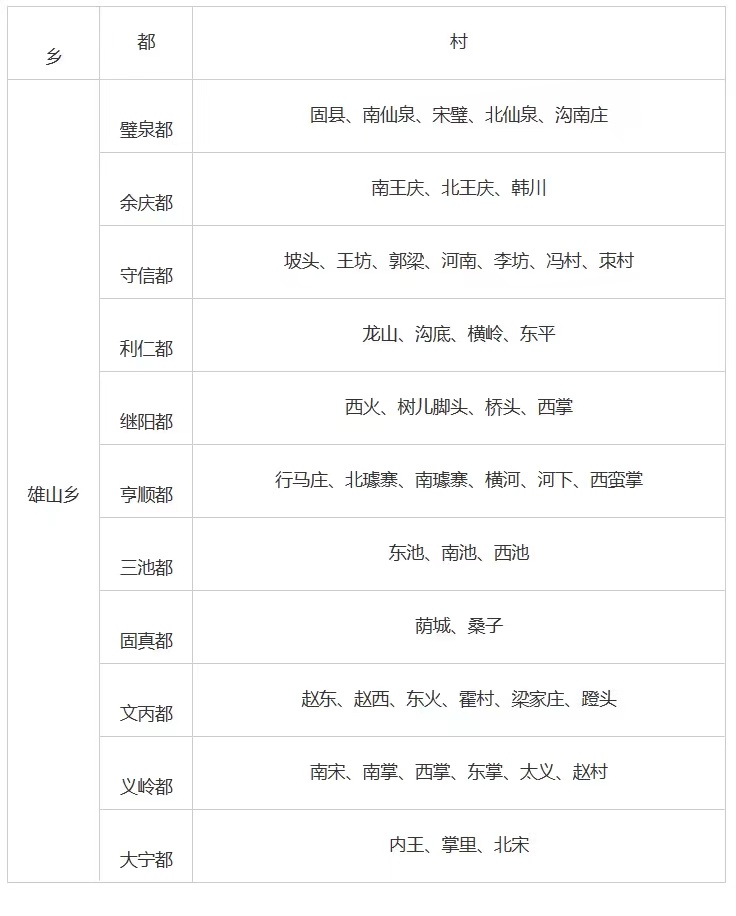

晋东南的长治地区,古称上党,“居太行之巅,地形最高,与天为党”9。雄山则位于长治县南部,为太行山支脉。明弘治《潞州志》记载:“雄山,在州城南六十里,此山视诸山特为雄壮,故名。”10就地理位置和形胜而言,“雄山,郡前案也……三峰插天,有俯视群峰之势”11。独特的自然风景和人文风貌,使“雄山叠翠”成为“上党八景”之一。12潞州共四乡,雄山乡属其一,位于州城东南的雄山脚下,计有11都45里49村。

表1 明弘治时期雄山乡辖村表(13)

就雄山而言,农业之外还有畜牧、矿业和林业等山区经济。畜牧业方面,“上党山高地狭,自昔宜于畜牧”14。“雄山三老”15之一的李惟馨家族就是靠畜牧业起家而“富甲诸州”16。矿产方面,明初潞州的煤铁资源几乎全部出自雄山。17丰富的物质条件,是儒家文化在雄山生根发芽的土壤。汉唐以来,上党“号称山西邹鲁之蒙峄”18,而雄山的儒家文化积淀颇为深厚。唐代孝子王俊为其父守墓三年,负土筑坟,其墓在西火镇。19宋绍圣年间西火创立文庙20,行释菜礼,可见儒风之盛。至靖康年间雄山书院建立,其规制仿照县学。21靖康年间,北宋王朝行将退出历史舞台,晋东南陆续纳入金、元王朝的统治中。元代西火设立宣圣庙,为“乡人设塾教其子弟”之处。22

元明之际的遗民结社,使得儒学再次影响地方社会。儒家文化在地方社会的巨大影响,不仅限于精神层面,还在于物质上对山林矿产资源的实际控制。雄山书院就是元末儒士李桓和族人李馨收复侵田后,在此设立学舍并获礼部认证,拥有丰厚的田产以及上万株松树。23儒学的浸淫,使得当地的家族实践颇有儒家特色,最具代表性的当为上党仇氏。仇氏世居东火村,虽非显赫之家,但其所行的家范和乡约,使之拥有“三晋第一家”的美称。24仇氏家族的发展史,对理解晋东南太行山区的家族与地方社会的互动关系具有重要作用。仇氏始祖乃元末明初的仇敏,据万历《潞安府志》记载:

仇敏,潞州人仕(士),国初为兵科给事中,调曲靖府通判,远不能归。子孙留潞者甚盛,为义门孝子,俱见《孝义志》。25

作为只身远任的官员,仇敏很难返回故土。而对于潞州的仇氏族人来说,面对山区特殊的环境,只有同居共财并进行密切地分工协作,才能在资源的争夺和控制过程中取得优势。同居共财的家庭模式,与明初政府的迁民政策亦有直接关系。洪武二十一年(1388)八月,明政府曾令迁泽、潞二州民之无田者往彰德、真定、临清、归德、太康诸处闲旷之地。26永乐元年(1403),河南裕州亦要求泽、潞等州县无田之家分丁来耕。27明政府的迁民政策,客观上迫使民众聚合为同居共财的家庭,以防被视为无田之民遭遇强迁。28仇氏第二代仇述芳是位医士,配李氏29,从其身份和婚配对象来看并无特殊之处。至第三代仇镛,援例授承事郎,系七品散官,配某里张氏。30此处的援例授官,可能与正统至天顺年间的赈灾助饷有关。31正统七年(1442)潞州大祲,州境内有46人纳粟赈灾并得到明英宗的奖谕,但其中并无仇氏族人。32仇氏家族可能并非纳粮而是助饷,说明其家族已经积累相当的财富,具备一定的经济实力。对于新兴的家族而言,通过捐纳获得政治上的实利,可能比得到皇帝嘉奖的虚名更为实际。仇镛婚配对象虽不显赫,但毕竟获得了一个跻身仕途的荣誉称号,亦是家族经济实力和政治势力逐渐提升和扩大的结果。这也说明良好的家庭经济状况,往往是大家庭发展的结果。33

可以说,只要仇氏同居共财的家庭模式能够维系下来,其在地方社会的优势和影响力就将得到持续发展。然而,随着家庭成员的增加以及家庭结构的变动,家庭内部关系越来越复杂,矛盾也越来越多,这就需要对家族、宗族结构进行相应的调整。

二、成弘之际的家族整理

至成化年间,仇氏已发展到第四代。第四代的仇鸿是仇镛长子,配丁氏,走学术之路,“于书无不窥,尤精于史”34,体现了仇氏家族开始注重文化方面的影响力。仇鹤是仇镛次子,通过捐纳获得“义官”之称号,家族政治影响力进一步扩大。仇鸿与仇鹤分别主管钱谷和总理家政35,共同主导和管理家庭事务。作为儒家文化的代表,仇鸿的行为与处世方式也体现了儒者风范。

祖母李,年九十余,寝疾半载,饮食起卧,必先生事之乃安。父性严,白事少不如意,怒而叱之,先生侍立愈和敬,不命之退不敢退。母张之丧,一以礼,君子以为贤。后犹自悔曰:“自吾母而不用吾情,吾恶乎用吾情?”不御酒肉复三年,君子以为难。继母陈多疾,每疾,先生候问安否,旦暮不顷刻离。36

仇鸿的孝行,既是礼仪规范的约束与要求,也是家庭角色与家人要求共同规训的结果。仇氏“三年不御酒肉”的守孝,以儒者的言行规范,遵循五服观念,依靠礼教潜移默化地对子孙起到典范作用。成化十七年(1481)仇鸿病逝,“河东三凤”之一的王云凤私谥其为“贞笃先生”37,对他的道德情操给予高度肯定。仇鸿去世后,“遗子森甫十四岁,桓方五岁,女犹在娠”38。就他的家庭而言,成为一个诸子尚未成家的单亲家庭。而就仇鹤的家庭而言,成化十三年(1477)丧偶,二子尚幼。理论上,兄嫂丁氏有抚养二子的义务,但由于仇鹤主持家政,并不可行。因此,仇鹤的续弦就成为家族的当务之急,并由父亲仇镛亲自出面主导。

成化十三年,义官仇君鹤丧偶张氏,厥考散官翁乃托执友李君祯求为义官续弦于阎三翁,翁慨然许之,曰:“吾非富仇氏也,其家孝义,义官良士,吾孙女得所归也。”张氏遗二儿,俱幼,孺人合卺礼成,次日即抱幼儿于私室,人以为难。未几,二儿衣履一新,舅氏见之,喜曰:“吾二孙得托,吾忧舒矣。”轮当主馈,舅戒以勿妄费米面盐醋,及谕以起家艰苦之意,孺人奉命惟谨。轮当碾磨及酝酿酱醋腌治蔬菜纺织染练之类,舅以谆谆戒之,孺人所作无不精洁,悉中舅意。舅喜曰:“吾儿妇能听吾言,必能成吾家者。”盖自后亦不复戒矣。39

仇父之所以选择阎氏,实则是由于主持大家庭事务者,非贤能识大体的女子不能胜任。阎氏“性聪慧,年七、八岁时,闻祖阎三翁训戒(诫),即知以礼自守,无故不出户阈。少长,依嫂李学女红,及笄,凡针黹锅灶、纺织蚕桑,无不精晓”40,其品性颇契合仇父的心理,深得长辈的欢心,加之对仇鹤子女视同己出,使之能在兄长仇鸿去世后全面接管家务,并在子侄辈婚配问题上拥有主导权。

成化二十年,兄子森选为内丘王府上艾县主仪宾,营造府第,凡工匠饮食之需,孺人悉供给不怠。及府成,义官君谓孺人曰:“县主将出阁,首饰尚未备,你与二嫂有金可各出数件为用。”孺人即罄收以献,义官君笑曰:“汝能先于二嫂耶?”41

内丘王即朱元璋六世孙朱恬熙,其王府在沈藩府西南。42成化二十年(1484),年仅17岁的仇森成为藩府仪宾,名为藩王之婿,实则入赘藩府。43仇森的婚配本应由其母丁氏做主44,但现实情形却是阎氏罄资以献,逾越常礼。这一方面表明仇家对婚事的重视,另一方面也突出阎氏在家族事务中的发言权。仪宾通常为清白之家子弟,四世同居的仇氏荣膺其选。就仇氏而言,攀附皇亲可以光大门楣,扩张地方权势。仇鹤的苦心经营与阎氏的辛勤整理,使得子侄在父母的耳濡目染下也迅速成长。仇朴本为仇鹤次子,却因少年老成,在成化二十年(1484)12岁时即协助父亲料理家务。至弘治八年(1495),23岁的仇朴代替父亲料理家事,成为仇家事实上的当家人。

弘治八年,援例义官代父专理家事,兄弟及再从者五人焉,吏目游宦宿州,森仪宾城府,桓业胶庠,栏寓医学。君独克厥家,钱谷金帛悉出其手,毫发无私,而又慷慨奋发,事得其理,人得其职,恩信洽于内外,人皆悦服。45

从家族结构来看,仇鸿一支或为仪宾,或业读书;仇鹤一支或宦游在外,或在家业医,在不同领域均有建树,大家庭为族人发展提供了物质基础和精神支持。从高祖仇敏至仇鹤、仇鸿这一代,义门仇氏的四世同居,名义上只是从仇敏以降的四代未分家的大家庭而已。此时,维系大家庭的血缘基础已经丧失,势必需要新的制度规范来维持运作,此亦成为仇鹤推行家范的内在原因,只是并未实现。46弘治十六年(1503)仇鹤去世,推行家范的重任也就落在其子侄辈肩上。仇楫继承父亲的遗志,行立家范,得到继母阎氏的大力支持。

(弘治)十六年七月,义官君物故,孺人乃忍痛率诸子经营家务。具朝夕奠如礼。九月,楫至自任,既葬,乃与弟仪宾森及诸弟议立家范,以成先志,白于祖妣陈及孺人,孺人曰:“尔父尝言,西院大伯收得郑氏《旌义编》一本好书,成家者当以为法。尔等能成父志,立为常规,期于久行,尔父地下亦当欣悦矣。”47

仇鹤的去世使得仇氏家族必须确立新的规范,方能继续维持大家庭的存续。仇父的葬礼,成为仇楫与诸弟共立家范的契机。此时仇家是以第五代为中心的联合家庭,其得以维系的纽带和共同合作的基础,在于阎氏的在世以及同辈兄弟之间的亲密关系。这种兄友弟恭的理想场景,来自于日常生活中兄弟情感的培养。如仇楫在得知从弟仇桓生病后,从八十里外的东火雪夜赶往探望48,由此才有仇桓“与诸昆弟处甚雍睦,人不知其为从兄弟”49的亲密关系。

(仇楫)公至境,望门抵家,号恸几绝者数次,凡送死之礼,无不极其诚信。时乌鸟群集于屋,去而复至者月余,议者以为公孝诚所感。大事既襄,不御酒肉,不归寝室,戚戚其容者终制。禫祭既毕,遂家居不起,慨然欲化一家一乡如三代之风。于是上孝老母、下友诸弟。建祠堂,祭及髙祖以下四世神主,报本追远之诚,无不曲尽;立家范,录自冠昏丧祭及事物细微训后齐家之则,靡有阙遗。营义房一区于家,敦请乡先生以教宗族子弟,免其束修;再起义学一所于里,以训乡党童稚,资其薪水。设医药,以济穷乡有疾病者;置义冢,以葬逃屋无墓地者。作礼衣、深衣、女轿、灯笼诸物,以助行冠婚者;备大舆、布巾、香案、仪节等具,以助行丧祭者。又请乡彦数人,相与讲明家礼,使其赞而行之。已而一乡二三户,丧葬咸不用浮屠,昏嫁皆不惑术士。复刊印三原冢宰王公注释太祖高皇帝《木铎训辞》数百册,本乡人给一册,劝其讲而行之。50

从祭祀高祖仇敏以下四代神主可以看出,仇家并未分家析产与分祭、分户,而是同居共财,且在实际上已经形成以高祖为中心的继承式宗族,实现了大家庭向宗族组织的演变。51因此,祭祀是维系家族存续的关键,而保障祭祀礼仪运作的机制是家范。推行家范的迫切性,除了来自家族内部的压力,可能也与明中叶以来地方社会风俗的丕变有关。根据清乾隆《潞安府志》记载:“永宣、成宏之时,士敦行务实,农商亦俭素朴野,罔敢凌肆自恣。迨其后渐致华靡,俗尚巫觋,凡联姻缔交营葬,不无少变于前。”52弘治以后社会风气的变迁,仇家不能不受影响,“时家范未立,一日宴宾随俗,或用女乐”53。设立家范是维护“义门”清誉、增强家族内部凝聚力的必要条件。同样家范的执行与维护,势必对个人生活进行干预和约束,这在仇朴之子仇焕的婚配问题上体现得最为明显:

子焕求昏原氏女,既纳采矣,其人曰:“从俗则吾女归。如行古礼,则吾不能从也。”君谓二兄曰:“吾家娶妇入门,有不守家范者去之,况尚未入门者乎!此人昏礼尚不欲行,则其女不能守范可知,与其乱吾家范,不若弃之,不过亡数十金耳。”遂与绝昏。更聘六世同居义门李氏女焉。54

仇焕的婚配问题,表面上是行古礼与俗礼的礼仪之争,但对仇氏而言则是能否坚守家范的大是大非问题。为此,仇朴甚至不惜放弃聘礼,改聘义门李氏。仇氏家长率先垂范,维护家范的权威性。有关家范的内容,只能从吕柟的记叙大体窥知一二。

乃同宿州吏目兄楫偕群从弟以礼葬叔父毕,即谋继其志,遂立祠堂述家范……初祠堂成,斋沐三日。祭毕,效郑冲素作誓词一通,词云:“吾家子孙及诸妇,敢有不孝不弟、不同心协力以保家范,或积异财潜谋分柝者,祖宗达于神明,殛罚之,勿使败坏。”厥家令各书名画字,读而焚之,众皆凛然退。今二十余年,子孙未敢欺上行私。家范既成,妇女小子有过举者,轻则会众诲之,甚则自罚跪而挝其面,众皆不忍轻犯,在城闺门尤严。55

从吕柟的记载来看,家范仿照郑涛家族做誓词宣誓的仪式与指定相应的惩罚措施,其目的在于防止“异财柝居”以及维护家范的权威。名士何瑭认为该家范是在遵循《内则》,以及司马光《家仪》、朱熹《家礼》与《旌义编》的基础上完成的。他十分赞同仇氏家范“严其大纲而宽其小节”56的理念,但又对包括仇氏家范在内的各类家范所普遍存在的“所载赏善罚恶之法,过于明白,使人难堪”57的问题持批评态度。实际上,家范中强制性惩罚条款,对族人有普遍的约束力,并在此基础上实现齐家进而达到化乡目的,此为仇氏家族的理想。而正德年间“寇乱”的发生,成为仇氏家族进行化乡实践的契机。

三、正德动乱与庶民化实践

正德年间,长治西火镇发生了流寇入境劫掠之事。明儒陈继儒《眉公杂著·见闻录》曾详加记载:

正德六年(1511),蓟寇流动,自相卫入晋,所过城多下。六月至潞之西火镇,城中戒严,兵食俱乏,惧不能守。贼举众北来,至苏店镇,去城仅十里,万骑压境,烟尘蔽天,呼吸可至,乃径宿逡巡而返,莫知所谓。58

从陈氏的描述来看,流寇似乎是来自河北。然而根据《明实录》的记载,流寇却是与山西盗寇合流来袭。59仇氏家族也受到了流寇的骚扰,据何瑭《宿州吏目仇公墓志铭》记载:

辛未岁,流贼入境,家人皆避之。贼传言:“闻仇氏多马,出马则庶得保全,否则必火其室。”公曰:“室可火,而马不可以资贼。”贼遂大火其室而退。60

东火仇氏在流寇入境后被火烧家宅,西火四位贞烈妇女因誓不从贼而被害。

平氏,王川妻;程氏,焦相妻;赵闷儿,公贤女;袁雁菊,佩女,俱雄山乡人。正德辛未流贼入乡,居民窝匿岩谷中,贼入山搜掠,获平氏抱幼女投井死,谓同掠之妇女曰:“吾志遂矣。”程氏卧地不起,贼曳之里许,肤裂流血,竟曳死二女,被贼掳马上投地奋骂,贼怜其色,复挟上马,复投地骂愈厉。俱杀之,事闻,旌为四贞,命有司岁时致祭。61

四位烈女的事迹,被义官仇楫知悉,要求其弟仪宾仇森向官府上书,以求旌表。62仇森则同仪宾牛廷瑞、宿以德、栗廷珮、郗宗鲁商议,“白于部使者,而疏闻焉”63。同年十月,山西巡抚王璟将四贞在内的32名妇女上奏礼部,获批旌表。64潞安府16名死节之妇只有8名获旌,其余未获旌者皆为冷族。65节烈的获旌与宗族权势直接相关,说明仇氏已完全成为地方大族,通过为西火四位妇女请旌,提倡儒家正统价值观,并以此作为示范和表率,更彰显出仇家在地方社会的权势。另外,通过与荫城李氏、西火袁氏、焦氏等大族的联姻,仇氏在雄山地方社会关系更为巩固,这成为仇氏推行化乡实践的基础。66仇氏主导建墓,隆重安葬四位贞烈,并建四贞祠纪念。据清乾隆《潞安府志》记载:“四贞墓,在城东南八十里,近西火镇。王川妻平氏、焦相妻程氏、赵闷儿、袁雁菊。”67至于四贞祠,则是“正德七年奉敕建,在西火镇”68。四贞墓和四贞祠的建立,实为仇氏家族进行化乡实践的开始,并在此基础上推行乡约。

复与乡人举行蓝田吕氏乡约,凡所谓德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤,皆相与举行之。又刊印太祖高皇帝《训辞》,家给一册,讽诵体行。由是户崇礼让,人识廉耻,风俗为之大变。都宪虎谷王先生以名行闻天下,尝有志于复古善治,与时济临壤,深用嘉叹,乃手书“三晋第一家”,俾匾于门以褒之。时济谦让,不敢当,第藏于家不以示人。既而时济捐馆,辛巳之秋,州守曹侯闻而请观焉,遂刻匾揭于仇氏之礼宾堂,缙绅交贺。69

虎谷王先生即和顺王云凤。仇氏乡约契合王云凤“复古善治”的理念,并得其手书“三晋第一家”的墨宝,可谓莫大的荣耀和激励。直到正德十六年(1521)潞州知州曹进善来参观,才将“三晋第一家”之匾挂于家中的礼宾堂,意味着仇氏乡约正式得到地方官的认可。举行乡约的场所是西火东岳庙内。据万历《潞安府志》记载:

地祗(祇)则有东岳庙,郡城卫前及南营,长治之西火,长子之比流,襄垣之李村、下良,壶关之秦庄,庙皆宏丽。其余乡镇尚多,不能悉纪。虽非境内之神,人以其掌生死之籍故,崇奉尤切。70

明代潞安府境内东岳庙分布极广,因东岳大帝掌“生死之籍”的职能,表明其事实上具备社庙的功能,在地方公共事务中扮演了重要角色。乡约要想在基层社会发挥作用,可以借助东岳庙的权威。

潞州东火乡宿幕仇时济氏往年与其乡人举行蓝田吕氏乡约,即乡之东岳庙行之。既而以东岳非庶民所得祀,乃遵太祖高皇帝里祖得祭土谷神,诏命设五土五谷神主,即岳庙之后殿祀之。祀毕,则藏主于岳庙之前殿,扄其门不启,由是岳神之祀遂废。71

东岳庙成为主讲乡约的所在地,同时仇氏以东岳非庶民所祀为由,以祀典规定的土谷神覆盖原有的东岳神,重建新的信仰认同和社会秩序。为了论证土谷神取代东岳庙的合法性,仇栏不惜去南京,亲自向大儒吕柟、马理和何瑭请教。72乡约的推行,除了依靠道德和仪式进行维系以外,还有一定的强制性。在东火村中尚保存一处建筑名叫“困瓜楼”,据说就是对违反乡约者实行禁闭惩罚的地方,触犯乡约者通常被罚修路。73楼旁禁碑上书:“禁止□□采□以及牧放马牛羊等类,损伤□木□□犯者,送□□□。约社仝立。”74说明乡约得到切实的推行,并且和里社进行了有机的结合。乡约的推行,借助官方授权确立社会规范,使乡约的庶民化实践取得了很大的成功。

自乡约之行三年矣,君领约事人识礼让,盗贼屏息,僧道远迹,奸匿不生,淫乐不作,风俗大变。有小争斗,君为申理,曲直咸得其宜。乡里息讼,遐迩向化。有若西火霍村平家庄、赵家庄,远而陵川之南洎,壶关之柏林,皆从约也。75

仇氏乡约从以血缘为中心的家族实践,转向了以地缘关系为中心的社区实践。家范和乡约,构成了以家族组织为核心,以儒家思想为主导的社会文化网络,在晋东南产生了较大影响。此后潞安府的设立,一定程度上吸收了仇氏家范和乡约的实践,强化礼教秩序,并使之成为地方文化的一部分。

四、潞安开府与乡约推广的困境

科大卫在讨论潞安府的开府问题时曾强调:

潞安建府是官僚系统在礼仪上加强代表性的后果,也是藩府过渡到地方政府制度的过程。其中,与藩府有强有力关系的人,利用礼仪,表达其接受官僚制度的要求,从而改变身份,在新制度下找寻活动的地位,理学在这个过程中起了很大的作用。76

潞安府设立于嘉靖十二年(1533),是在沈藩府邸的基础上建立的,府治在长治县。而策动潞安设府的就包括仇家,其中涉及的礼仪必定是包括家范和乡约在内的一套社会规范。从《新开潞安府治碑记》的内容来看,青羊山之乱是促成和推动潞安设府的社会动因之一。而在社会动乱中,社会秩序的维护和建立就显得尤其重要。仇氏既与藩府有密切关系,同时也与地方社会有千丝万缕的联系。他们所提倡和遵循的理念,也逐渐成为新设州府所倡导的一类地方文化并得以发扬。嘉靖改元,围绕着“大礼议”展开一系列的讨论,地方社会也积极地搜罗节孝、礼义、节妇等人物以备采择。

嘉靖改元。修先帝实录,诏天下有司采求忠臣孝子义夫节妇之类,以备通纂。潞学正王公首录君为孝子以应搜择,里老郜经等亦应诏呈举,有司奏请旌异。由是,君之孝上下远近无不闻。77

“潞州学正王公”即王云凤,列入孝子者的仇文烈是仇时济之子。仇家无论是正德年间还是嘉靖改元之际,都能审时度势,不失时机地积极参与地方的公共事务,并紧跟形势来为家族谋取政治利益和社会声望。

(嘉靖)八年(1529)又饥,斗米九十钱,饿莩盈途,君于本家便地掘一大坑,又于西火王鐈地掘二大坑埋瘗死者,因给钱六文以偿埋者。又免负债人银本五百金,重给银本三百,其钱谷之息通减一分。九年起役修城,乃督本里人独当半面。城工埀完,君忽心焦点众里,俄而城覆,里不一失,皆仰叹曰:“不有相公,我辈已为隍中之泥矣。”闻者骇异。十年夏旱,人心皇皇,众会公议祷雨,君令合村男妇老幼前三日斋沐,各家年长一人亲诣会所斋宿。每早焚香祝告,三日即雨,是岁大熟。十一年又旱,复率众祈祷如前,得雨日亦同。人皆惊羡,云至诚感神焉。78

减息葬穷,赈灾济困,修城祷雨,大行仁义之道。参与这些事务,无疑强化了仇家在地方社会的声望。在重要的祭祀仪式活动中,仇氏“凡遇祠祀,必变食迁居,务期感格,临祭肃然”,而这种礼仪上的垂范起到了表率作用,同时也获得了官府的认可与提倡,“潞守宋公圭榜其庐曰‘二孝庐’,又大书‘扶持风教’以嘉之”。79在文教方面,嘉靖年间仇森和仇朴主持了东山书院的创建,书院位于东火村的东山之巅,“制甚宏伟”80。东山书院的创立,强化了仇家在文教方面的影响力。至嘉靖四十一年(1562),仇家终于培养出第一位进士仇炅。81仇氏的乡族建设,从家族内部推广至社区,乃至周边村庄都起到了示范作用。乡约是家范在社区的延伸,而其影响力也超越村庄界限,影响所及使部分村庄也加入了乡约。82

仇氏家族齐家与化乡实践的文本中,有目可查的有《仇氏乡约集成》《东山书院仪节》《仇氏家范》83,这是家族精英将儒家理想在家族整合、社会治理实践与地方社会实际相结合的产物。仇氏乡约的建设理念,从修身而齐家,再而化乡,进而治国平天下。身处其间的人们,在礼仪的熏染中,获得为人处世、参与家族事务和地方政治的初步训练。而在新设的潞安府,仇氏家族所倡导的理念被官方宣传推广,最具代表性的就是“雄山四贞”在潞安府中得到了奉祀。正德十六年(1521),潞州知州为四位贞烈妇女建了专门祭祀的祠堂。在嘉靖年间潞州升格为府后,名士崔铣为四贞祠题记,其中“秉节之臣可以观学”84之言所欲传达的正是提倡士大夫在政治风浪中要保持应有的节操,这一理念在新设的潞安府中又成为地方文化的一部分而得到宣扬。由此我们可以看到家族实践与地方文化之间持续性的相互建构关系。隆庆初,仇氏家族因六世同居,被地方政府旌表为义门,而此时作为次子的仇鹤已替代仇敏成为家族第一世,亦表明“大礼议”之后官方对非嫡小宗的正式承认。85义门仇氏至此实际上成为以仇鹤支派为中心的依附式宗族。

实际上,家范和乡约的推广过程就是化礼为俗的过程。由士大夫主导的家范和乡约,其存续和运作的前提,一方面是儒家文化的绝对主导,另一方面是主持者高尚的品德和声望,以及组织成员的认同与配合,诚如《上党仇氏家范序》所言“非贤祖宗不知立法,非贤子孙不能守法”86。然而,明中叶以来晋东南地方社会佛道盛行,民间信仰十分普遍,地方社会在“郡邑乡镇间为堂、为庵、为祠、为阁,以事佛菩萨老君仙众,或合为三教堂、十方院,无处无之,多者十余,不厌其烦”87,这使仇氏家范和乡约的运作受到很大的挑战。为此,作为儒家礼仪秩序实践重要推动力的仇氏家族不得不制定相应的罚则约束族众,以维系家范和乡约的权威。仇氏家族从明初的艰难起家,经历了成弘年间的家族整理、正德年间的化乡实践,以及嘉靖时代潞安开府的礼教推广。在此过程中,仇氏家族经历了从继承式宗族向依附式宗族的演变。

诚如郑振满所言,“在地方社会中,‘乡’和‘族’是不可分割的。离开了‘乡’,‘族’很可能是虚构的,很难实体化;离开了‘族’,‘乡’就被架空了,很难有实际功能”,因此“研究乡族共同体,就需要关注‘乡’与‘族’的内在联系”。88仇氏家族的维系,实际上是乡约能切实推行的基本前提。因此齐家是化乡的前提和基础,化乡是齐家的延伸。而在仇氏宗族、家范与乡约实践中,“兄弟并不平等”89,这种不平等关系既是依附式宗族的特性,同时也是其解体的基本原因。建基于依附式宗族之上的乡约,对国家、对权力有着强烈的依附性,这也是乡约在晋东南全面推广后,大失立法之本意并异化为“乡曲之武断”的根本原因。90义门仇氏之解体,令人叹惋,万历《潞安府志》不无遗憾的慨叹:“夫百五十年之义是为难耳,乃一日弃去,无顾念惜哉!”91表明乡约的发展受挫。

如果将乡约实施的空间范围扩大,仇氏乡约亦被作为全国其他地方乡约的参考与示范而得以推广。而在各地推广的过程中,也基本上追求的是国家化与地方化的统一。如嘉靖年间尹畊在晋北推行的乡约强调守御92,徽州知府何东序推动的新安乡约则注重移风易俗93。从正德六年(1511)至嘉靖十九年(1540),在山西潞州、解州、运城和河南许州这四个地方都曾出现过官办和非官办乡约,这些乡约都与吕柟有关。潞州的仇氏乡约曾得到吕柟的指导,解州的吕氏乡约是潞州乡约影响的结果,运城和许州的乡约则是受吕氏影响的吕氏门人的实践,“在16世纪初期社会不安和地区动乱的背景下,这情形反映了一种儒者展现重建社区治安的努力”94。然而,相较解州、运城和许州,潞州的仇氏乡约实施时间最长,影响也最大。其原因有二:一是不论在经济上,还是在组织上,都得到了仇氏宗族强有力地支持。二是得到了政府的认可。正是在国家与宗族的合力之下,乡约得到了发展,在化礼成俗的过程中实现了区域的文化整合。而纳入官方祀典的四贞祠在地方实践中,逐渐演变为西火社区的社庙,成为民间信仰的一部分。

五、结语

通过对明代以来山西晋东南上党雄山地方文化的考察,可以看到儒家文化的深刻影响。身处山区的仇氏家族秉承同居共财的大家庭模式,经过明初的苦心经营,崛起为地方精英。至明中叶通过家范的建设,在世风剧变的时代仍然维系着大家族持续发展,这与其说是儒家思想指导,毋如说是生存逻辑的自然延伸。仇氏家族保持“同居共财”的生活模式,被时人视为典范和楷模,期间诸多名士和官府的宣传也促成了乡约的设立与庶民化实践。仇氏家族所主导的地方社会秩序,在具体实践中经历了从家族到地方社会不断完善和改进的过程。“雄山四贞”这个符号的创造以及被纳入官方祀典,进而被确立其在地方社会的正统地位,都是这一实践的直接体现。还应该指出的是,化礼成俗的文化整合需要因地而宜、因时而宜。在乡约的实践过程中,宗族与祠庙、国家与地方社会、士大夫与乡村民众之间呈现出明显的张力,这是一种既有冲突与矛盾、也有合作与交流的互动关系,而这种互动关系背后所呈现出的是区域再结构化过程的复杂面相。当然,乡约研究是极其广泛的,不仅包括乡治思想、组织状况,还包括实施效果与传播范围等问题。而对于化礼为俗及在此过程中的文化整合在不同时间与空间维度中的延续性抑或断裂性问题,尚有待进一步研究。

注释

1仅就山西而言,张正明、科大卫、王勇红等学者整理出版的《明清山西碑刻资料选》(山西人民出版社,2005年)、《明清山西碑刻资料选(续一)》(山西古籍出版社,2007年)、《明清山西碑刻资料选(续二)》(山西经济出版社,2009年)里就有“乡规民约”类。另外,已经出版的山西65个县的《三晋石刻大全》(三晋出版社,2011年)里面也有乡约的相关记载。

2例如,常建华:《明代徽州的宗族乡约化》,《中国史研究》2003年第3期;常建华:《明清山西碑刻里的乡约》,《中国史研究》2010年第3期;周家明、刘祖云:《传统乡规民约何以可能---兼论乡规民约治理的条件》,《民俗研究》2013年第5期;杜正贞:《村社传统与明清士绅---山西泽州乡土社会的制度变迁》,上海辞书出版社,2007年,第200-253页;牛铭实编著:《中国历代乡规民约》,中国社会出版社,2014年;段建宏:《明清晋东南基层社会组织与社会控制》,中国社会科学出版社,2016年;等等。

3朱鸿林:《二十世纪的明清乡约研究》,《孔庙从祀与乡约》,生活·读书·新知三联书店,2015年,第269页。

4段建宏:《明清晋东南基层社会组织与社会控制》,社会科学文献出版社,2016年,第71页。

5[英]科大卫:《动乱、官府与地方社会:读〈新开潞安府治记碑〉》,《中山大学学报(社会科学版)》2001年第2期。

6(1)朱鸿林:《明代中期地方社区治安重建理想之展现——山西、河南地区所行乡约之例》,《孔庙从祀与乡约》,生活·读书·新知三联书店,2015年,第291页。

7(2)常建华:《明代徽州的宗族乡约化》,《中国史研究》2003年第3期。

8(3)李建武:《明代宗族与地方教化——以山西潞安府仇氏家族为例》,《太原师范学院学报(社会科学版)》2016年第4期。

9(4)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷一《地理一·疆域》,三晋出版社,2016年,第83页。

10(5)马暾纂辑:(弘治)《潞州志》卷一《山川志》,中华书局,1995年,第6页。

11(6)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷一《地理二·山川》,三晋出版社,2016年,第104页。

12(7)马暾纂辑:(弘治)《潞州志》卷二《古迹志》,中华书局,1995年,第42页。

13(8)马暾纂辑:(弘治)《潞州志》卷二《闾里志》,中华书局,1995年,第28-29页。

14(9)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷一《地理四·物产》,三晋出版社,2016年,第143页。

15(10)元末明初时,有李惟馨、杜敩、董诚结社于雄山,时称“雄山三老”。董诚是元朝尚书,其故居和墓地均在东火村。参见张淑渠修,姚学甲等纂:(乾隆)《潞安府志》卷四《山川》,凤凰出版社编选:《中国地方志集成·山西府县志辑》第30册,凤凰出版社,2005年,第38页。

16(11)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷一《地理四·物产》,三晋出版社,2016年,第144页。

17(12)马暾纂辑:(弘治)《潞州志》卷一《土产志》,中华书局,1995年,第10页。

18(13)李遹:《雄山书院记》,马暾纂辑:(弘治)《潞州志》卷四《词翰志》,中华书局,1995年,第180页。

19(14)张淑渠修,姚学甲等纂:(乾隆)《潞安府志》卷十《古迹》,凤凰出版社编选:《中国地方志集成·山西府县志辑》第30册,凤凰出版社,2005年,第115页。

20(15)张淑渠修,姚学甲等纂:(乾隆)《潞安府志》卷七《庙学》,凤凰出版社编选:《中国地方志集成·山西府县志辑》第30册,凤凰出版社,2005年,第73页。

21(16)张淑渠修,姚学甲等纂:(乾隆)《潞安府志》卷七《庙学》,凤凰出版社编选:《中国地方志集成·山西府县志辑》第30册,凤凰出版社,2005年,第74页。

22(17)马暾纂辑:(弘治)《潞州志》卷二《祠庙志》,中华书局,1995年,第35页。

23(18)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷七《建置九·书院》,三晋出版社,2016年,第393页。

24(19)何瑭:《三晋第一家序》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第152-153页。

25(20)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷十《人物三·举人》,三晋出版社,2016年,第576页。关于仇敏的功名,明万历周一梧等纂修的《潞安府志》引旧志的说法是进士,但在明弘治《潞州志》中根本查不到仇敏的任何记载,因此府志中声称其为乡举人的说法,也大可推敲。另外根据《潞安府志》的线索,查阅万历《云南通志》并未见及仇敏。而曲靖没有府志刊刻印行,笔者只能查阅清咸丰曲靖府治所在地编纂的《南宁县志》,同样也无仇敏的记载。由于地方志对仇敏功名的不确定性,笔者对仇敏身份存疑,但在没有进一步证据的情况下,姑从府志之说。

26(21)《明太祖实录》卷一百九十三,参见张梅秀汇辑:《明实录山西史料汇编》,三晋出版社,2009年,第33页。

27(22)《明太宗实录》卷十八,参见张梅秀汇辑:《明实录山西史料汇编》,三晋出版社,2009年,第49页。

28(23)根据周一梧等纂修的明万历《潞安府志》记载:“潞在国初两经迁民,至今冀豫之域邂逅相话,尚曰祖宗自潞州迁徙而来。”这说明潞安府是移民外迁很重要的府州。参见周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷十二《人物七·迁徙》,三晋出版社,2016年,第743页。

29(24)何瑭:《宿州吏目仇公墓志铭》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第289页。

30(25)吕柟:《泾野先生文集》卷二十九“明义官仇君时淳墓志铭”,四库全书存目丛书编纂委员会编:《四库全书存目丛书》集部第61册,齐鲁书社,1997年,第369页。

31(26)方志远:《“冠带荣身”与明代国家动员:以正统至天顺年间赈灾助饷为中心》,《中国社会科学》2013年第12期。

32(27)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷十三《人物八·义士》,三晋出版社,2016年,第758-761页。

33(28)郑振满:《明清福建家族组织与社会变迁》,中国人民大学出版社,2009年,第29页。

34(29)王云凤:《贞笃先生墓表》,贾圪堆主编:《三晋石刻大全·长治市长治县卷》,三晋出版社,2012年,第316页。

35(30)何瑭:《仇母阎孺人墓志铭》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第294页。

36(31)王云凤:《贞笃先生墓表》,贾圪堆主编:《三晋石刻大全·长治市长治县卷》,三晋出版社,2012年,第316页。

37(32)王云凤:《贞笃先生墓表》,贾圪堆主编:《三晋石刻大全·长治市长治县卷》,三晋出版社,2012年,第316页。

38(33)何瑭:《仇母阎孺人墓志铭》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第294页。

39(34)何瑭:《仇母阎孺人墓志铭》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第294页。

40(35)何瑭:《仇母阎孺人墓志铭》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第294页。

41(36)何瑭:《仇母阎孺人墓志铭》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第294页。

42(37)马暾纂辑:(弘治)《潞州志》卷一《藩府志》,中华书局,1995年,第14页。

43(38)杨宪钊:《明代仪宾生活述略——以沈府仪宾仇森为中心》,《郑州航空工业管理学院学报(社会科学版)》2013年第5期。

44(39)仇森和仇桓之母丁氏在仇家事务中少有发言权,去世后其子也未给她求墓志,间接说明丁氏出身寒微。参见何瑭:《处士仇时表墓志铭》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第299页。

45(40)吕柟:《泾野先生文集》卷二十九“明义官仇君时淳墓志铭”,四库全书存目丛书编纂委员会编:《四库全书存目丛书》集部第61册,齐鲁书社,1997年,第369页。

46(41)吕柟:《册诰封亚中大夫宗人府仪宾玉松仇公墓志》,张淑渠修,姚学甲等纂:(乾隆)《潞安府志》卷三十三《艺文续》,凤凰出版社编选:《中国地方志集成·山西府县志辑》第31册,凤凰出版社,2005年,第116-118页。

47(42)何瑭:《仇母阎孺人墓志铭》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第295页。

48(43)何瑭:《宿州吏目仇公墓志铭》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第289页。

49(44)何瑭:《处士仇时表墓志铭》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第299页。

50(45)何瑭:《宿州吏目仇公墓志铭》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第290-291页。

51(46)参见郑振满:《明清福建家族组织与社会变迁》,中国人民大学出版社,2009年,第47页。

52(47)张淑渠修,姚学甲等纂:(乾隆)《潞安府志》卷八《风俗》,凤凰出版社编选:《中国地方志集成·山西府县志辑》第30册,凤凰出版社,2005年,第87页。

53(48)吕柟:《泾野先生文集》卷二十九“明义官仇君时淳墓志铭”,四库全书存目丛书编纂委员会编:《四库全书存目丛书》集部第61册,齐鲁书社,1997年,第369页。

54(49)吕柟:《泾野先生文集》卷二十九“明义官仇君时淳墓志铭”,四库全书存目丛书编纂委员会编:《四库全书存目丛书》集部第61册,齐鲁书社,1997年,第370页。

55(50)吕柟:《册诰封亚中大夫宗人府仪宾玉松仇公墓志》,张淑渠修,姚学甲等纂:(乾隆)《潞安府志》卷三十三《艺文续》,凤凰出版社编选:《中国地方志集成·山西府县志辑》第31册,凤凰出版社,2005年,第117页。

56(51)何瑭:《上党仇氏家范序》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第134-135页。

57(52)何瑭:《家训序》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第168页。

58(53)谢国桢著,谢小彬、杨璐主编:《谢国桢全集》第3册,北京出版社,2013年,第69页。

59(54)《明武宗实录》卷七十六,参见张梅秀汇辑:《明实录山西史料汇编》,三晋出版社,2009年,第432页。

60(55)何瑭:《宿州吏目仇公墓志铭》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第291页。

61(56)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷十三《人物九·列女》,三晋出版社,2016年,第771-772页。

62(57)何瑭:《宿州吏目仇公墓志铭》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第291页。

63(58)王云凤:《博趣斋稿》卷十七《潞州贞烈倡和序》,《续修四库全书》编纂委员会编:《续修四库全书·集部·别集类》第1331册,上海古籍出版社,2003年,第206页。

64(59)《明武宗实录》卷八十,参见张梅秀汇辑:《明实录山西史料汇编》,三晋出版社,2009年,第434页。

65(60)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷十三《人物九·列女》,三晋出版社,2016年,第774页。

66(61)吕柟:《泾野先生文集》卷二十九“明义官仇君时淳墓志铭”,四库全书存目丛书编纂委员会编:《四库全书存目丛书》集部第61册,齐鲁书社,1997年,第371页。

67(62)张淑渠修,姚学甲等纂:(乾隆)《潞安府志》卷十《古迹》,凤凰出版社编选:《中国地方志集成·山西府县志辑》第30册,凤凰出版社,2005年,第115页。

68(63)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷七《建置十·群祠》,三晋出版社,2016年,第406页。

69(64)何瑭:《三晋第一家序》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第152-153页。

70(65)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷七《建置十·群祠》,三晋出版社,2016年,第415页。

71(66)何瑭:《东火乡改正祀典记》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第206页。

72(67)吕柟《泾野先生文集》卷二十九“明义官仇君时淳墓志铭”,四库全书存目丛书编纂委员会编:《四库全书存目丛书》集部第61册,齐鲁书社,1997年,第371页。

73(68)2019年10月2日,笔者在西火镇工作人员葛良笔的带领下来到东火村进行了田野调查。东火村仇氏宗祠、困瓜楼依然保留着,说明在明代后期,即便仇氏家族衰败、乡约废弃后,这些建筑也经历过多次重修。此外,村里还流传着很多仇氏宗族开展乡约治理的故事传说。

74(69)《禁约碑》,该碑现存于东火村困瓜楼旁,年代不详。

75(70)吕柟:《泾野先生文集》卷二十九“明义官仇君时淳墓志铭”,四库全书存目丛书编纂委员会编:《四库全书存目丛书》集部第61册,齐鲁书社,1997年,第371页。

76(71)[英]科大卫:《动乱、官府与地方社会:读〈新开潞安府治记碑〉》,《中山大学学报(社会科学版)》2001年第2期。

77(72)何瑭:《仇文烈孝行序》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第114页。

78(73)吕柟:《泾野先生文集》卷二十九“明义官仇君时淳墓志铭”,四库全书存目丛书编纂委员会编:《四库全书存目丛书》集部第61册,齐鲁书社,1997年,第370页。

79(74)吕柟:《泾野先生文集》卷二十九“明义官仇君时淳墓志铭”,四库全书存目丛书编纂委员会编:《四库全书存目丛书》集部第61册,齐鲁书社,1997年,第370页。

80(75)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷七《建置九·书院》,三晋出版社,2016年,第393页。

81(76)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷十《人物二·进士》,三晋出版社,2016年,第570-571页。

82(77)吕柟:《泾野先生文集》卷二十九“明义官仇君时淳墓志铭”,四库全书存目丛书编纂委员会编:《四库全书存目丛书》集部第61册,齐鲁书社,1997年,第371页。

83(78)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷二十《艺文五·著述目录》,三晋出版社,2016年,第1362页。

84(79)崔铣:《四贞祠记》,贾圪堆主编:《三晋石刻大全·长治市长治县卷》,三晋出版社,2012年,第318-319页。

85(80)朱国祯撰,王根林校点:《涌幢小品》卷二十《义门》,上海古籍出版社,2012年,第412页。

86(81)何瑭:《上党仇氏家范序》,王永宽校注:《何瑭集》,中州古籍出版社,1999年,第135页。

87(82)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷八《建置十五·寺观》,三晋出版社,2016年,第470页。

88(83)钱杭、常建华、郑振满、刘志伟:《打开中国文化的独特性》,《光明日报》2019年3月16日。

89(84)参见[美]鲁比·沃森:《兄弟并不平等:华南的阶级和亲族关系》,时丽娜译,上海译文出版社,2008年。

90(85)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷九《政事六·乡约保甲》,三晋出版社,2016年,第532页。

91(86)周一梧等纂修:(万历)《潞安府志》卷十三《人物·义士》,三晋出版社,2016年,第756页。

92(87)尹畊:《乡约》,商务印书馆,1936年,第1页。

93(88)汪尚宁、洪垣等纂修:(嘉靖)《徽州府志》卷二《风俗》,北京图书馆古籍出版编辑组编:《北京图书馆古籍珍本丛刊29:史部·地理类》,书目文献出版社,1998年,第68-69页。

94(89)朱鸿林:《二十世纪的明清乡约研究》,《孔庙从祀与乡约》,生活·读书·新知三联书店,2015年,第256页。