作者:张彩华 熊春文 责任编辑:邵杰 信息来源:《探索》2015年第6期 发布时间:2023-04-24 浏览次数: 23625次

【摘 要】"村庄"是自下而上发起的会员制互助养老组织,通过志愿者(多为老年人会员)向社区居家养老的会员提供非专业性服务的同时,"村庄"也为会员提供价格优惠的专业性服务的获取途径,以提高老年人长久地居住在自己家中的能力;这种因制度保障缺位而产生的"老年人支付得起的"非政府养老策略,反映出养老服务的焦点正从个体转向作为整体的社区,重视公共卫生层面的"健康老龄化"、老年人参与和市场的作用;启发我国农村养老问题的解决要以老年人的需求为导向完善居家养老服务系统,通过构建家庭养老、互助幸福院、居家养老、机构养老"四位一体"的"养老方式共同体",举整个社区之力实现多元主义的养老福利供给。

【关键词】美国;农村社区;养老;互助养老;“村庄”模式

截至2014年7月,美国65岁以上人口占总人口的14.5%[1];2050年世界上65岁以上人口将占总人口的16.7%,而美国65岁以上人口将增至总人口的20.9%[2],战后的“婴儿潮”一代都将达到85岁高龄,快速的人口老龄化迫使人们创新养老模式;另外,美国65岁以上人口中有93%倾向于尽可能长久地在自己家中养老[3]3,实现的关键是为老年人提供居家养老的服务支撑。为此,政府推动针对享受医疗补助或其他保障项目的低收入老年人的“基于家庭和社区的服务(Home-and Community-based Services,HCBS)”项目,其他老年人只能从私营部门获取服务,但高昂的费用使多数中等收入者望而却步。制度保障缺位驱使老年人探索经济上负担得起的非政府策略,“村庄(Villages)”模式就是其一(“村庄”是自下而上的会员制互助养老共同体的简称,并非中国意义上的建制村)。

1“村庄”模式的产生与发展

2001年,波士顿的一群中产阶级老年人成立了主要以会员会费支撑组织运行的非营利性会员制志愿者组织“比肯山村庄(Beacon Hil lVillage,BHV)”,会员同时充当管理者和志愿者,志愿者之间互助服务以满足会员的养老需求,“村庄”也为会员提供价格优惠的专业性服务的获取途径,使其尽可能长久地在自己家中或熟悉的社区里养老。此后,“村庄”在多个州发展并形成“村庄运动(Village Movement)”。2010年,BHV与非盈利性社区发展机构Capital Impact Partners(CIP)联合成立服务于“村庄”的全国性平台———VtV网络(Villageto Vil-lage Network)。2012年,全美共有66个“村庄”运作成熟,至2015年上半年,已有170个“村庄”在40多个州为近3万名老年人服务,另有160个“村庄”正在筹建;“村庄”还扩散到澳大利亚、荷兰等国,并于2007年之后在美国农村地区相继出现,但在城市及城郊的比例远高于农村地区;上述330个“村庄”中除6%尚无归属地统计外,位于城市及城郊的占72%,位于农村地区的仅占22%[4]。美国共3124个郡(县),其中有2/3在农村地区,居民占全美总人口的20%[5]2;鉴于城市地区与农村地区在公共服务覆盖、传递及居民获取机会上的差异,后者的“在地养老”形势更显严峻。

2“村庄”模式的基本特征

2.1服务区域及老龄化特征

表1中样本“村庄”广泛分布于美国各州,服务范围小到社区,大到镇、市、郡;服务对象上,ECHHO(Ecumenical Christian Helping Hands Organization)和Community Connections面向覆盖范围内的所有人口,其他“村庄”主要面向老年人。样本“村庄”服务范围内65岁以上人口占比(16.35%)高于全美老龄人口比例(13.00%),85岁以上高龄老人占服务范围内65岁以上人口的比例(16.38%)也高于美国整体水平(13.64%)。此外,样本“村庄”的平均中位年龄是46.2岁,而2010年美国总人口的中位年龄为37.6岁。可见,样本“村庄”覆盖区域的人口老龄化程度远高于美国平均水平,这也反映出多数“村庄”以老年人为对象的必要性和紧迫性。

2.2家庭户特征

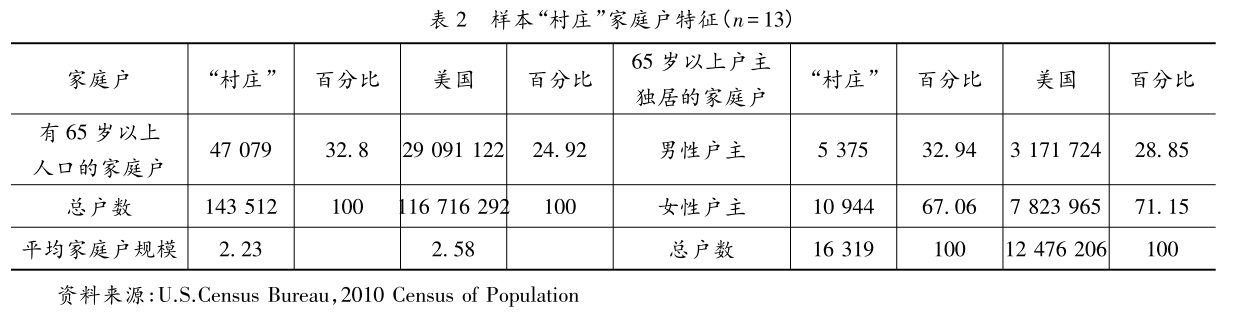

2010年美国及样本“村庄”的平均家庭户规模均不足3人(表2),家庭户规模(住在一个住房单元内的人口数)小型化在一定程度上影响家庭成员对老年人的日常照料;样本“村庄”中有65岁以上人口的家庭户占样本总户数的比例(32.8%)高于美国平均水平(24.92%),且样本“村庄”65岁以上户主独居的家庭户中女性户主独居的比例(67.06%)是男性的两倍,独居老人(尤其是女性)的居家养老及日常照料问题不容忽视。“村庄”模式是解决独居老人日常照料、精神慰籍的一种新探索。

资料来源:U.S.Census Bureau,2010 Censusof Population

2.3“村庄”模式固化前邻里互助养老组织的特征

多数样本“村庄”成立于2007年之后,但此前,“互助养老”理念在农村地区早已存在并自发形成组织以多种形式致力于“在地养老”,如:以会员制形式为所在郡居民提供负担得起的综合性居家养老服务的ShareCareLeelanau;信奉互助共济教义,与医院、其他郡的社区志愿者组织合作为郡内老年人服务的非会员制志愿者组织ECHHO;挂靠在非营利性社区综合服务组织Plumas Rural Services之下、以“时间银行”形式运行的Community Connections。直至BHV成立,上述互助养老形式才固化为会员制邻里互助养老模式而备受推崇。模式固化后,“村庄”对其组织使命基本达成共识:以成本效益的邻里互助及外部服务商的服务及时帮居家养老的会员改善自理能力,使其独立、安全、舒适地在自己家中或熟悉的社区中尽可能长久地居住。该使命也暗含着“村庄”为老年人生命历程的特定阶段(需要机构护理之前)提供了又一可供选择的养老方式。鉴于2007年之前成立的组织与固化后的“村庄”使命相似,VtV网络成立后,以上特殊的邻里互助组织也加入其中以获取更多资源与经验。

3“村庄”模式透视

3.1样本“村庄”的组织运作

3.1.1组织资源

3.1.1.1资金来源

样本“村庄”的资金主要源于会员会费和捐赠。捐赠的来源多元,多数是通过筹资活动获得,也有个人或非营利性组织等主动捐赠(资金、实物、股票基金等),如Community Connections有非营利性组织地区老年服务机构(Area Agencyon Aging)的资金支持。然而,以“自治、自我支持”为理念的样本“村庄”目前均未得到政府(联邦、州、地方政府)的资金支持。

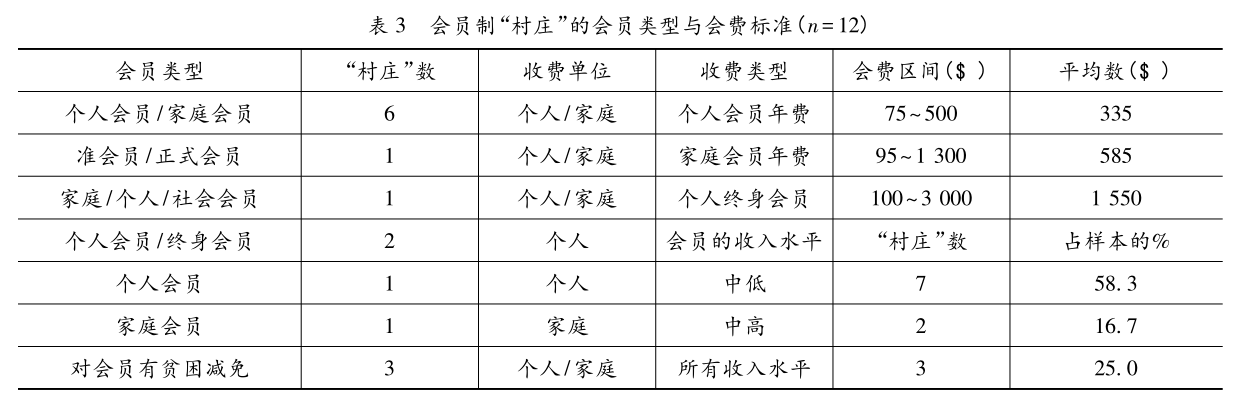

会费的收费水平因“村庄”和会员类型而异,会员类型设置有6种情况(表3):个人/家庭会员、年费会员/终身会员、个人会员、家庭会员(不多于两人的家庭户)、准会员/正式会员、个人/家庭/社会会员(“候鸟式”养老的会员)。准会员与社会会员的会费稍低(前者只参加“村庄”的各类活动,不需志愿者为其服务);会员制“村庄”中有一半实施个人/家庭会员制。虽会员类型设置多样,但都以个人/家庭为收费单位,收费类型可归为个人会员/家庭会员/个人终身会员年费,平均会费分别为335/585/1550美元,除终身会员外,均可按月缴费。“村庄”面向的群体大多都可承受其会费,对个别收入水平低于美国贫困线的困难家庭,有3个“村庄”有不同额度的会费减免。2015年初,会员的平均续费率为94%,退会原因为死亡、入住护理机构、搬家等。

3.1.1.2会员与志愿者

会员制“村庄”的会员及志愿者数自成立以来均保持增长(年均增长率为54.69%和31.77%),会员的增速高于志愿者;志愿者对会员的平均服务比为1∶1.6(表4),75%的“村庄”将此比例保持在1名志愿者服务0.6~1.8名会员的状态;个别“村庄”有志愿者服务相对不足的情况,如Monadnock at Home的服务比是1∶3.4,该“村庄”虽有36名志愿者,但仅有12名为会员提供服务,其余24名是主要服务于“村庄”管理与活动组织策划的委员会成员。此外,样本“村庄”会员的平均年龄虽为78.6岁,但会员高龄化日趋明显,平均年龄在80岁以上的“村庄”占一半,通常会员平均年龄越大,志愿服务的需求也越多。鉴于高龄志愿者在提供互助服务上的限制,相对年轻的志愿者活动力强、可提供交通服务等优势成为“村庄”招募会员必须考虑的方面。会员充当志愿者是自我支持、自我服务、邻里互助养老的体现,志愿者年轻化也有利于保持“村庄”活力。

为实现以邻里互助的志愿服务贡献于“在地养老”并保证服务质量,Monadnock at Home在成立时设有“会员容量”限制,尽量使志愿者/会员比保持2:1,依照活跃的志愿者数及其预期活跃度确定招募或保有的会员数;志愿者不足时,想入会的居民则需排队等待。然而,2:1的理想状态在运行中很难达成,多数“村庄”迫于对会费的依赖而打破上述比例限制,招收会员以增加收入。这也使不少“村庄”陷入追求会员、会费收入与追求服务质量的两难境地。

表4中前两个“村庄”的会员与志愿者数明显较高的原因是:前者在成立时为所在郡的全体老年人服务,当时感觉将来有互助养老服务需求的老年人都可能选择入会,2015年时保持等量;志愿者从成立时的23人增至2015年的110人。后者以“时间银行”形式面向6个社区内18岁以上的群体,会员本身也是志愿者;“时间银行”在当时知名度较高,参与人数也多。除上述两个“村庄”,其他“村庄”在会员及志愿者数目上差异较小。

注:*处会员与志愿者数目相同,志愿者即是全体会员本身;**一列有两处数据缺失,此列n=10。

3.1.1.3组织结构及工作人员

“村庄”的组织结构一般包括理事会(Board of Directors)和/或委员会(Committees),前者监督“村庄”(包括委员会)的活动及运行,由会员选举产生;后者多依“村庄”的活动需要设置,如会员/志愿者委员会、活动策划委员会。岗位通常会设负责行政事务的执行理事、协调会员和志愿者的协调员,其他岗位依需设置。雇员数及其类型也因岗位设置而异,鉴于“村庄”主要靠会费自我支持,出于降低人力成本、满足老年人自治及社会参与的需求,雇员聘用上会员优先,多数会员雇员以志愿的形式无偿兼职;4个样本“村庄”有全职雇员(1~3名),主要任执行理事和协调员,其余“村庄”按需雇佣会员志愿者为兼职雇员(2~6名)。此外,因“村庄”资金有限,办公场所也灵活,多在教堂内或租房办公,仅Homeports有郡政府提供的一间办公室;Monadnock at Home则借助互联网、电话、电子邮件等通过“虚拟办公室”协调组织运行及互助活动以降低成本,办公方式灵活,尤其适合兼职人员,但要求雇员有一定的信息技术能力。

3.1.1.4VtV网络平台

2010年由BHV与CIP合伙成立全国性平台“VtV网络”(2014年CIP从中撤出,该网络转制为有限责任公司),服务于“村庄”的建立、发展以及与其他“村庄”的信息沟通,通过年会召集相关人士交流经验;还与基金会(如Metlife)合作为“村庄”提供资助,Bardstown At Home、Community Connections都曾通过该网络各获得近5000美元的资助。

3.1.2服务传递

3.1.2.1服务的需求与供给

“村庄”创造性地使“志愿者免费或有补偿提供服务”与“外部服务商优惠地提供服务”相结合以满足会员“在地养老”的需求;委员会通过调查问卷及访问了解会员需求,并密切关注会员的求助以掌握会员主动反映的需求;衡量会员志愿者可提供的服务内容及数量,汇总其不能提供的服务项目,而后在社区或社区周边遴选(或由会员推荐)质优价廉的外部服务商提供服务以弥补志愿者服务的缺口。服务供给主体主要是理事会/委员会成员、志愿者和外部服务商。理事会/委员会成员主要提供组织层面的志愿服务,也有成员直接面向会员服务。志愿者多是经过犯罪背景及资格审查的会员,偶尔有社会志愿者(如学生)提供清扫、入户陪伴、信息技术等支持。外部服务商主要以三种形式提供服务:与“村庄”签订协议提供优惠的服务(有时未签协议的服务商也加入“服务商名单”供会员选择),偶尔提供的免费服务(如居家护理或喘息服务),原价提供服务(“村庄”充当中间机构为会员提供获取服务的方式)。

3.1.2.2会员志愿者及外部服务商的服务内容

会员志愿者的服务主要有四类:一是服务区域内的交通服务,志愿者司机在培训合格后可搭载会员预约看诊、递送处方、往返购物、参加社区活动等,单次服务里程常在30~50英里之间,有的“村庄”给超出里程范围的志愿者一定的补贴或为其提供额外的行车保险。二是个人服务,会员生病时的餐食递送、代管宠物、每日电话问候等;对卧床或不便外出的会员,志愿者会定期入户拜访,满足失能会员的精神及社交需求。三是家事协助,帮会员做轻微的房屋及家具修理、清扫等。四是社交活动,组织聚会、筹款活动、老年教育。此外,会员志愿者还会分担委员会的部分事务。

可见,专业的医疗护理、家庭卫生及安全评估、专业/大规模家庭维修、汽车维修、宜居住宅改建、远距离交通、退休及理财咨询等会员志愿者不能提供的专业性服务需外部服务商提供,会员可选择“村庄”提供的服务商,并以优惠价直接付费给服务商。此外,部分超市、商场也加入服务提供商,将生活品低价销售给“村庄”会员。样本“村庄”的外部服务商数量10~300个不等,可基本满足会员的需求,使服务的可获得性增强,养老成本降低。

3.2“村庄”的挑战

“村庄”面临的最大挑战因所处的发展阶段而异。近半数的样本“村庄”在成立时,认为宣传“村庄”的理念及运作是其面临的最大挑战;其次是缺乏资金、缺乏成立组织的勇气、招募有一定技能的雇员及培训会员。到2015年2月,缺乏资金被5个“村庄”认为是最大的挑战,招募会员和志愿者位于其次(这对以“会费”为主要资金来源的会员制“村庄”而言,也暗含资金缺乏的隐忧);Share CareLeel-anau在成立时没有困难,但当前也面临资金缺乏的挑战。此外,招募司机志愿者(农村地广人稀,多靠私家车出行,随着年龄增长、身体机能下降,老年人独立驾车的能力随之降低,交通服务成为重要需求)也成为“村庄”的新挑战。

3.3“村庄”的核心特征

“村庄”的出现使个体化的民间互助行为呈现组织化形态,通过群体互助为老年人尽可能长久地生活在自己家中提供了可能性,其核心特征主要体现在以下方面。

在满足会员需求上,“村庄”基于会员的“在地养老”需求,将无偿的互助性基本养老服务与有偿的专业性外部服务相结合,形成多层次、多参与主体的服务网,使其成为可供中低收入者选择的“支付得起”的养老方式。雇员和会员志愿者提供非专业性养老服务以满足会员基本需求;“村庄”充当中介,将经过审查、价格优惠的外部服务商名单(按消费者评价高低排列)提供给会员,使其自由选择并直接付费给偏好的服务商以满足专业性服务需求。此过程中“村庄”充当“集体议价组织”[6],使会员实现“集体议价后优惠的个人采购”,有利于降低养老成本、提升服务质量。

在组织管理与运作上,“村庄”以自发形成、自我支持、自我治理为特征,会员是“村庄”资金及人力资源(参与组织管理及志愿者活动)的主要来源,通过对会员需求的有组织的回应[7]形成“集体感”,以提升会员的社区归属与互助责任感,促进社会融合和社会资本的聚拢[8];然而“村庄”自治虽有利于满足多样的养老需求,但缺乏组织隶属、与正式养老网络脱节也是发展的隐忧。会员参与上,以互助和社会参与为特征;虽然美国社会标榜“独立与自由”,但并不影响邻里互助传统的存在,互助养老将老年人间的互助行为作为社会关系的纽带自发形成以“小团体”形式存在的“村庄”;这种“小团体主义”特征与美国社会宣扬的“个体主义”也并不冲突,“村庄”针对希望“在地养老”的老年个体,以其“具备一定的相对独立性(一定的自理能力)”为前提,使相对独立基础上的互助行为较容易让老年人接受,“村庄”的广泛发展也是其接受度的反映。

3.4“村庄”运动与国家层面的“在地养老”运动

“村庄”是“在地养老”理念在实践层面的体现,也是该理念下“关爱老年人的社区行动”(Age-friendly Community Initiatives,AFCIs)的一种实现途径,该行动通过协调利益相关者改善当地社会环境(如社区成员的关系)和/或物质环境(自然和人造环境),以有利于老年人的健康安乐及“在地养老”能力的提升。全国层面的AFCIs有三种实现途径:社区规划途径、关注支持途径、多部门合作途径。社区规划途径多由当地政府出资,自上而下地评估需求和规划,关注交通、住房和无障碍设计、公民和社会参与,如亚特兰大的终身社区(Life long Communi-ties Initiative)、退休者协会的宜居社区行动(Livable Communities Initiative)。关注支持途径以顾客为导向,通过各方合作改善社区的正式及非正式支持资源为居民提供支持性服务,如自下而上的“村庄”、自上而下的“自然形成的退休社区支持服务项目”(Occurring Retirement Community Supportive Service Programs)。多部门合作途径通过聚集不同实体组织和个体共同筹划实施老龄项目,如罗伯特·伍德·约翰逊基金会的为老社区伙伴项目(Community Partnerships for Older Adults)[9]。

反观前述“在地养老”实践,美国的养老服务及其支持范式正在变化:养老服务的焦点从个体转向作为整体的社区,通过改善物质和社会环境提高老年人“在地养老”的能力;更重视公共卫生层面的“健康老龄化”,开始从人口层面预防老龄健康问题而不仅仅关注老龄健康问题的治疗[10],重视老年慢性病自我照料以延缓入住专业护理机构的进程;促进公民参与(如老年人与其他利益相关者共同决策)以增进身心健康。此外,养老服务的产业化趋势明显,养老福利的多元主义发展中市场的作用正在凸显。

4“村庄”模式对我国农村养老事业的启示

虽然中美两国的养老传统及国情不同,但老龄化、家庭规模小型化、老年人互助自养及在地养老的趋势等都有相似性,美国解决养老问题的途径对我国也有借鉴意义。美国有组织的互助养老“村庄”与我国的互助养老“农村幸福院”分别于2001年与2007年诞生,后者最初自发形成于河北省肥乡县,而后在国家支持下得以推广,但其目标群体仅限65岁以上独居、无传染性疾病、有自理能力的老年人;村委会为其提供集中居住条件,通过“低龄者照顾高龄者、健康者照顾体弱者”的互助思想,低成本地满足老年人的生活照顾及精神慰藉需求。农村互助幸福院的集体居住形式虽与养老院差别很大,但对多数农村老年人而言,“住养老院是子女不孝”的传统观念一时难改,在自己家中养老依然是最理想的状态。“村庄”即是基于通过整合社区及周边各类正式及非正式资源完善居家养老服务以达成“使老年人尽可能长久地在自己家中养老”使命的养老模式。

鉴于多数老年人仍散居在自己家中,农村互助养老幸福院可作为可供选择的一种养老方式在部分地区保留并推广,但更应在完善社区居家养老服务系统的基础上建立传统的家庭养老、互助型居家养老、互助幸福院养老、养老院机构养老“四位一体”的“养老方式共同体”。家庭成员可承担照料责任的老年人可选择传统的家庭养老;“空巢”但不愿入住养老院的老年人可借鉴“村庄”模式选择互助型居家养老;精神孤独、愿意集中居住搭伴养老的老年人可选择互助幸福院养老;“五保”老人或生活不能自理而又有经济能力的老年人可选择敬老院/养老院等机构养老[11];无生活自理能力又不愿选择机构养老的老年人,若子女不能承担照料义务,则可选择低价购买社区居家养老服务系统提供的入户护理服务。上述“养老方式共同体”为老年人老龄化历程的各阶段提供了可选的养老方式。政府不能完全承担养老责任前,“养老方式共同体”与“社区居家养老服务系统”相结合将是农村地区解决养老问题的可选之计。

我国自古便有基于亲缘、血缘、地缘的互助传统[12],借助农村社区建设及互助幸福院的推广,推动互助型居家养老及社区居家养老服务系统建设并非难事。农村社区建设要将老年宜居住宅提上硬件建设日程,并在软件上重视社区养老资源的整合利用。互助幸福院负责人员可额外充当“村庄”中理事会或委员会成员的角色,向居民介绍“互助型居家养老”理念。鉴于“互助型居家养老”的老年人不可能通过互助满足一切养老需求(如专业的护理需求),因此,社区管委会或村委会可借农村社区建设及国家关于完善农村居家养老服务体系相关政策,为居家养老的老年人提供质优价廉的生活及养老护理服务(可由政府或第三方提供)。虽然当前农村专业的养老护理服务短期内难以完善,但随着老年人长期护理保险、农村家庭医生模式的推进,居家养老服务体系中的护理体系也将得以完善。

因此,以农村老年人需求为导向完善居家养老服务系统,通过家庭、农村互助幸福院、敬老/养老院、社区、第三方服务提供商、卫生室等多主体合作,建设“四位一体”的“养老方式共同体”,重视老年慢性病的预防和自我照料及电话、紧急呼叫器等科技手段的应用,鼓励青少年参加志愿活动培养志愿者意识,利用本地资源使老年人尽可能得到完整的照料以增进独立尊严的生活,使其在熟悉的环境中延迟“必须机构养老”的生命阶段的来临。在传统家庭养老功能弱化的情势下,举整个社区之力实现多元主义的养老福利供给以贡献于“在地养老”,将是未来农村养老问题解决的一种思路。

参考文献:

[1]U.S.Census Bureau.Population Estimates Program ( PEP ) EB / OL ].(2015-10-1). http :// www.census.gov/popest/.

[2]U.S.Census Bureau Projections Show a Slower Growing ,older, More Diverse Nation a Half Century from Now [EB/0I].(2012-12-12).https://www.census.gov/newsroom/ releases / archives/population /cb12-243.html

[3] Feldman,P.H , Oberlink , MR, Simantov,E ,& Gursen , MD. A tale of two older Americas : Community opportunities and challenges M . New York : Center for Home Care Policy and Research ,2004.

[4]Village to Village Network-Membership Directory.[EB/0L].(2014-12-23). http :// www . vtv network. org/content .aspx

[5]Nadejda Mishkovsky , Matthew Dalbey , and Stephanie Bertaina , Putting Smart Growth to Work in Rural Communities [M].Washington,D.C : International City/County Management Association ,2010.

[6]Scharlach, A,Graham, C,& Lehning, AThe " Village " model : A consumer - driven approach for aging in place. The Gerontologist ,2011(3).

[7]Litwin,H,& Shiovitz - Ezra , S . Social network type and subjective well-being in a national sample of older Americans []. The Gerontologist ,2011(3).

[8]Ohmer,M.L.The relationship between citizen participation and organizational processes and outcomes and the benefits of citizen participation in neighborhood organizations. Journalof Social Services Research ,2008(4).

[9]Greenfield,E.A.,Oberlink , M, Scharlach , A.E, Neal,M.B,& Stafford,P.B.Age - friendly community initiatives:Conceptual issues and key questions The Gerontologist ,2015(2).

[10] Hunter,R.H, Anderson,L.A.,Belza,B,Bodiford,K,Hooker, S.P, Kochtitzky,C.Satariano , WEnvironments for healthy aging : Linking prevention research and public health practice EB/OL]. http://www.cde.gov/pcd/issues /2013/12_0244.htm.

[11]金华宝.农村社区互助养老的发展瓶颈与完善路径.探索,2014(6).

[12卢德平.略论中国的养老模式0].中国农业大学学报:社会科学版,2014(4).