作者:邓大才 责任编辑:夏珊珊 信息来源:《探索》2023年第1期 发布时间:2023-03-28 浏览次数: 21001次

【摘 要】农村基本治理单元的选择和确定在一定程度上决定着乡村治理效能。中国山区农村基本治理单元不同于西方发达国家的“功能—自治”与“效率—民主”分析框架,采用的是“控制—自治”框架。通过对渝鄂湘三地部分山区农村的案例研究发现,中国山区农村基本治理单元的选择往往由自然、经济、社会条件单独或者共同决定,即共享的地理空间往往决定其治理单元。如果建制村内部亚单元(自然村)之间三个条件差异比较大,亚单元内部三个条件同质性较强,则需要调整空间规模、下移自治单元,使自然空间、经济空间、社会空间和治理空间一致并对称。如果建制村内部三个条件均不存在,则不需要调整空间规模,而是划小治理单元。三个条件可能单独起作用,也可能组合发生作用,要根据某个条件或者组合形式的影响程度来确定空间规模重构和单元调整。

【关键词】共享地理空间;山区农村;基本治理单元;空间规模调整

现在国家与地方常常将乡村治理的重心放在行政建构的村庄,即建制村,但是在我国南方农村或者山区农村不约而同地将治理单元设置在村庄以下的村落、院落、院坝、屋场、湾冲等亚单元。从渝鄂湘三省市的部分山区农村来看,不管是自上而下治理单元的选择,还是自下而上的治理单元组织,同样都落在了村庄以下的自然村。为什么这些地方要将治理单元设置在更接近村民的亚单元呢?本文将以湖北省秭归县、湖南省石门县和重庆市部分山区农村为例来考察中国山区农村基本治理单元的选择及其决定因素。笔者认为,村落、屋场、院落等亚单元和地理空间不仅共享自然、经济、社会属性,而且自然空间、经济空间、社会空间与治理空间高度重合,以这些重合空间为基本单元可以为乡村有效治理提供条件和基础。

1 文献回顾与问题提出

基本治理单元的选择是一个多学科研究的领域,地理学、公共政策学和政治学对此均有研究。根据已有文献,基本治理单元的选择主要有三个研究维度:自治维度(民主主义)、效率维度(功能主义)、自治与效率均衡维度。

从自治维度来看,基本治理单元不能太大,规模太大不利于协商和讨论,也就不利于实现自治和民主。亚里士多德(Aristotle)曾经有过经典的论述,“一邦公民人数不能超过万人;

居民都远近相望,里闾相逢,互知其行为、能力、门望、贫富;平时集会可以朝至夕归,战时征召可以朝令夕合”[1]361-362。卢梭(Jean-Jacques Rousseau)主张“小国寡民”,认为“民主政府适合于小国”[2]83。托克维尔(Alexis de Tocqueville)认为,小镇(村)是美国民主的基础[3]66-67。法国学者也坚持这样的观点,认为“市镇孕育了民主、共和、自治的胚芽,奠定了宪政之基”[4]144。萨托利(Giovanni Sartori)提出,自治强度与自治广度成反比[5]79-80。博克斯(Richard C.Box)认为,公共政策过程要尽量保留在“最小的”层次上,即在邻里层次决定政策[6]17。邓大才在研究中国农村村民自治时认为,应根据利益相关、文化相连、地域相近、群众自治、规模适度来确定自治单元[7]。总之,从自治维度来看,基本治理单元要能够确保单元内的人们彼此了解、充分参与、民主协商,因此规模不宜太大。

从效率维度来看,治理单元需要提供公共物品或者说要有公共物品供给能力,如果规模太小,供给成本太高,则难以持续供给。因此功能主义者强调效率优先,主张扩大治理单元的规模。柏拉图(Plato)认为,城邦不仅“应当足以维持一定数量的最有节制的人的生活”,还能够“足以保护自己,反对侵略”[8]496。亚里士多德主张,城邦“应当以足使它的居民能够过闲暇的生活为度”[1]362。功能主义者认为,基层治理单元能够解决基本的公共服务。18世纪法国对基本治理单元的选择比较有意思:每个区域大到足以支撑一个地方法院,小到公务员一天能够到达任何一个角落[9]72。行政区最小规模与“功能性”考虑相关,最重要的功能是教育[10]43。即行政区能够支撑教育这种公共物品。日本在设置农村基本治理单元时就以教育为标准,即考虑新制学校所能够容纳的人口数量[11]44。英国则从邻里再生和能否解决贫困问题出发设置基本治理单元[12]123-138。因此,从效率维度来看,主要考虑基本治理单元能否解决最基本、最重要的公共物品的可持续供给问题,并在此基础上尽可能降低供给成本。

从自治与效率均衡维度来看,更多的学者则是从自治与效率均衡角度来研究基本治理单元的规模,其规模的选择既要考虑功能和效率,也要考虑民主和协商。柏拉图认为,城邦大能“保持统治”“维持人们生活”,小能“守卫城邦”[13]137。亚里士多德认为,城邦“足以达成自给生活所需要而又是观察所能遍及的最大数额”[1]361-362。后世的学者进行更加深入的探讨,认为地方治理规模既要考虑接近于代表大多数人的意见,又要考虑有能力提供公共物品[14]4。地方政府改革究竟是要效率,还是要代表性以及对需求的回应性。从管理主义来看,希望地方政府要有效率,因此主张规模性和合并,坚持由上级政府统筹资源和公共服务。从分权主义来看,希望地方政府更具有代表性、民主性和回应性,因此更加注重地方政府、地方社区的自治性和独立性[15]1-16。区域治理的形成既取决于在不同规模上有效提供公共产品,也取决于不同地方社区的存在。这两项原则决定一个司法管辖区的地域设计:有效提供公共物品、社区的表达,后者是人们自我治理家园的愿望[9]62、66。自治与效率均衡维度就是一种折衷、均衡原则,基本治理单元既要能够维持民主、协商,又要有能力以较低的成本提供最需要的公共物品。

还有学者对基本治理单元的最佳规模进行探讨。柏拉图认为,城邦最佳规模是5 040人[8]496。保罗·梅(Paul May)认为,学者和地方政府都在寻找治理的最佳规模,最佳规模总体上取决于效率和民主的均衡,但更重要的是取决于市政理事会采取的形式、享有的优先权以及地理位置。城市和农村的最佳规模不相同[16]84-103。司法管辖区的最佳规模是在提供商品生产、公共服务及政策的规模经济与人口的异质性之间权衡的结果:经济规模越大,国家最优规模就越大;个人偏好的差异越大,最优规模就越小[17]50-55。克拉伦斯·佩里(Clarence Perry)对邻里单位(neighbourhood units)作出了开创性的贡献,他认为,社区人口应在5 000~10 000人之间,面积在1平方英里,便于步行前往社区学校和商店[17]50-55。总之,基本治理单元不是大好,也不是小好,而是能实现有效治理最好[18]译者序。

还有学者从更宽广、更多元的维度来考察基本治理单元的规模问题。文森特·奥斯特罗姆(Vincent A. Ostrom)认为,公共服务的生产和提供规模由四个因素决定:控制、效率、政治代表和自主决策。治理组织有三类规模:正式组织规模、公共规模和政治社群规模[17]50-55。埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)认为,不是规模大就好,也不是规模小就好。一个特定治理结构绩效是好是坏,取决于生产、消费物品和服务的组合,以及该地区存在的环境条件[19]372-393。还有学者从社区的异质性程度来探讨治理规模,阿莱西那(Alesina)发现异质性缩小了国家的规模[20]。在地方一级,美国多元化程度高的学区依然维持较小的规模[9]20-21。

最值得本文借鉴的是从地理、空间与社会关系的角度来探讨基本治理单元的规模。人口和领土是由地理位置而不是中央计划决定的。许多国家将人口少和地域小结合在一起,这与其独特的规范、生活方式和言论方式有关[9]20-21。人类居住的模式受到其自然环境、地形和生态的制约,治理结构也是如此。虽然它不是决定于但是受制于被治理人的数量及其在空间上的分散程度[9]44。有效治理因偏远和孤立而得到更好的加强,而不是因规模小而得到加强[21]。在美国大都市,仅仅将人口细分为较小的政治单元不足以刺激公民参与,因为伴随着细分而来的种族和经济隔离将抵消小单元的公民美德。理想的民主城市不只是一个特定的规模,还要考虑社会和经济的多样性[22]。

上述研究已经在很多地方得到了检验,具有很强的解释能力,对于中国农村基本治理单元的选择也有一定的解释能力。但笔者认为仅有上述观点还不够,特别是为什么渝鄂湘三地均将法定的自治单元从建制村下移到更小的亚单元——自然村?为什么不管是地方政府自上而下的选择,还是基层社会自下而上的组织都转向趋同呢?为什么三地更多关注自治、协商、民主和自上而下的管理,而较少关注效率和成本呢?本文认为,渝鄂湘山区农村基本治理单元的选择受自然因素(地理空间)、经济因素、社会因素三者及其组合类型的影响。

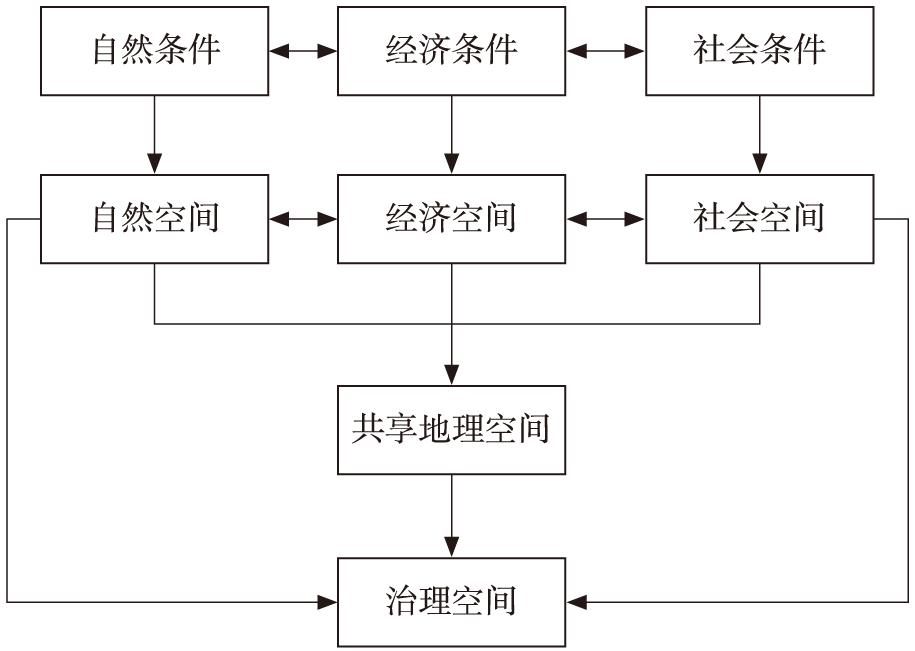

图1 条件、空间、治理与共享地理空间

本文将这种组合类型的影响概括为“共享地理空间”(见图1)。所谓共享地理空间主要是指在这一空间或者区域,人们共享自然空间(结构)、经济关系(结构)、社会关系(结构),这种共享要求治理结构与之相适合,因此共享地理空间需要与治理空间相适应。共享地理空间主要包括三个方面的内容:一是共享自然、经济和社会条件;二是共有空间结构、经济结构和社会结构;三是共占自然空间、经济空间和社会空间。这种“共享地理空间”特有的自然、经济、社会环境要求政治治理空间、架构和方式与之相适应,以提高治理效能,满足共享地理空间的治理需求。共享地理空间与基本治理单元的选择就是本文研究的目标,特别是要解释为什么中国山区农村基本治理单元的选择会偏离功能与自治、效率与民主的均衡?

2 中国农村基本治理单元的选择:山区案例与参照案例1

中国地域辽阔,各地地理、地形和地貌差异很大,不同的地理、地形和地貌会产生不同的经济、社会和治理关系。自然、经济、社会和治理的关系影响着治理单元和空间规模的选择。下面将具体叙述湖北省秭归县、重庆市部分山区县及湖南省石门县治理单元调整的背景、政策、过程和结果。为了更好地解释中国山区农村基本治理单元的调整和选择,笔者又以河南省的郭连村及与村庄规模类似的福建海岛乡进行参照研究。

2.1 中国山区农村基本治理单元的选择:案例叙述

山区农村受制于自然条件、资源、经济和社会关系,下文拟从案例单元选择背景、政策考虑、自然条件、资源性质、社会文化关系等方面进行叙述及建立可比较的叙述框架。

2.1.1 压力倒逼下治理单元的下移:秭归县的村落建设

湖北省秭归县地处大巴山、巫山余脉和八面山坳的汇合地带,境内地形起伏、层峦叠嶂、崇山林立、溪流纵横,俗称“八山半水一分半田”。全县总面积2 427平方公里,几乎全是山区。建制村面积较大、人口较多,包括多个自然村落。当地农民开玩笑:“说句话容易,但握下手要走半天。”每个村只有5~7名村干部,管理难度大,而且公共设施建设难,矛盾纠纷比较多。宜昌市有关领导建议秭归县通过单元调整来探索解决治理和发展难题。

2012年秭归县委、县政府决定实施“幸福村落”建设,按照“地域相近、产业趋同、利益共享、有利发展、群众自愿、便于组织、尊重习惯、规模适度”的原则,将全县186个建制村、1 152个村民小组划分为2 035个利益相关的村落。在一个建制村内,以一个湾、一个坪、一个岭、一个坡、一个埫等自然村为主,每个村落的规模控制在50户左右,面积在1~2平方公里2。

治理单元的选择尤其重要,建制村和村民小组都是行政划定的,现在村落则由自然聚落及相关原则自主选择组成。县民政局领导介绍,山上的农民需要修路,山下的农民则需要良好的设施;东边的农民需要喝水,西边的农民则需要吃饭。偏好各不相同。如界娅村,最初设计14个村落,但是村民代表讨论时发现,山顶十几户与其他村落相距都比较远,他们建议,单独设置一个村落,就由14个村落变成了15个村落3。因此,秭归县建制村以下亚单元村落的选择主要根据空间聚居以及农民的认同感、归属感来划分。村落还有共享的公共资源,如按照村落进行土地承包,拥有集体经济、公共资源等,共有产权也是选择村落的重要因素。除此之外,村落内村民彼此熟悉和了解,还共享一个相互照顾、相互帮助的支持体系,如家庭有“留守老人”,村落就会相互照看、照料;如果有婚丧嫁娶,大家共同帮助办理;如果某个家庭有比较大的困难,家庭之间会相互支援或者慰问。

作为建制村以下的亚单元,村落被重新赋予一定的权利和责任。一是建立治理组织,实施“两长八员”制,即党小组长、理事会长,以及经济员、帮扶员、宣传员、保洁员等八员。按照“幸福村落”改革设计,自治单元下移,村落自我管理、自我教育、自我发展。二是以村落为单元发展产业,特别是在推动精准脱贫时,县、乡镇均以村落为单元来组织选择产业、发展经济,现在已经基本形成了“一村一品”的产业格局。三是以村落为单元提供公共物品,特别是精准脱贫的基础设施建设和帮扶,很多项目都是以村落为单位进行的。四是按照村落单元进行治理,包括村民协商、保洁、文化活动、村落秩序等。

村落成了一个治理单元、自治单元,承担了建制村无法完成或者不能很好完成的职责。如果有跨区域的公共设施建设,或者跨区域的冲突,或者村落无法单独完成的工作,则需要建制村的村干部出面协调或者组织实施和建设。因此,村落成了一个实体性的治理单元,承接了建制村下放的权力和责任,但是村落无法取代建制村,建制村与村落在公共物品供给和治理方面有一定的分工和合作。

秭归县将基本治理单元从建制村下移到村落,建立实体性的村落自治单元,主要是基于建制村地域面积比较广阔、治理成本高、治理效能低,而且农民参与难度大、积极性不高。秭归县按照以下原则确定村落单元:空间集聚、公共资源产权相关和需求相似、在村落内部有紧密的社会连接和联系,自然聚落与外部村落、外部人群具有明显的产权、社会和认同边界。秭归县能够重新调整空间规模、下移自治单元在一定程度上是当时面临的问题和矛盾倒逼的结果,当然也与县委、县政府主要领导创新性的选择有一定关系。

2.1.2 主动选择的治理单元下移:重庆市山区农村的院落建设

重庆市山区农村治理单元下移与国家机构改革有一定的关系。2021年国家机构改革将乡村治理的职能划归乡村振兴局,为此重庆市乡村振兴局建立了一个专班以推进乡村治理工作。分管乡村治理的领导考虑到重庆市山区多,部分村庄位于崇山峻岭之中,以建制村为单元的治理模式难以形成有效治理,存在无法有效地提供公共服务、公共设施建设以及产业发展、矛盾调处等难题,治理的“最后一公里”始终无法打通。因此,重庆市乡村振兴局决定根据重庆市的地理条件和人口聚落特点实施“院落制”,推进乡村振兴和基层治理工作。

如何划分院落呢?重庆市按照“地域相连、民风相近、群众自愿、规模适度、能力匹配”的原则,以自然村落为基点设立院落,并辐射带动周边农户。原则上一个院落以30户左右为宜,各地可结合实际优化调整。院落设置遵循群众自愿的原则,按照村党组织发动、院落申报、乡镇审核、区县确定的程序设定4。如黔江区黄溪镇塘河村划分为4个院落,每个院落选举产生5名自治委员,作为院落的治理机构。院落可能与村民小组重合,也可能一个村民小组被划分为多个院落,主要是以地理空间相对独立、集中居住、便于群众参与、便于提供公共服务和进行公共设施建设为依据。

从重庆市部分地区正在试点的院落制来看,院落一般是自然聚落,也算是自然村,与其他村落或者居住点相距比较远。院落有属于全体居民的公共资源,有时以院落为单位分配或者调整承包地。院落也是区县和乡镇实施公共服务的重要载体,区县和乡镇按照院落进行公共设施的建设、提供基本的公共服务。院落中的家庭具有长期邻里关系,彼此熟悉、相互合作,是一个小的社会互助单元和支持单元。这些特征使一个院落成为一个相对独立的地理空间,从而与其他院落或者居住区有了明显的边界。

重庆市按照“个人自荐、群众推荐、村级审查、乡镇审定”的原则产生“院落长”,规模较大的院落可设置2~3人组成的院落管理委员会5。相对于过去村民小组只有1名小组长,现在的院落制则建立了相对完整的自治组织,至少有“一长两员”,即1名院落长和2~3名院落员。院落员的主要工作是政策宣传、发展庭院经济、搞好环境卫生、建设平安院落、收集社情民意、开展邻里互动、培育院落文化、倡导乡村文明。相较于秭归县的村落制,重庆市的院落制治理架构及治理规则还有待进一步完善。虽然政府对院落赋权、赋能,并为试点院落拨付一定的资源,但院落主要是完成党和政府的工作,院落本身的自治工作、发展工作还处于辅助地位。

虽然重庆市在下移自治单元,实施院落治理,但也不是“一刀切”。如果公共资源与产权由村庄所有,就依然以村庄或者超越村庄的单位进行治理。如梁平区竹山镇有一片横跨几个自然村的竹山,就以建制社区(村)为单元建立经济和社会发展单元,当然社会治理依然依托村民小组、院坝或者院落进行。除了村庄治理单元外,还有超越村庄的经济发展单元,梁平区打造的双桂田园综合体,实施产业和文化旅游一体化发展,项目面积3万亩,涉及金带镇和双桂街道的9个村。渝北区的统景镇将远景、江口、长堰三个村6.5万平方公里、约1 158户5 397亩耕地建立股份合作社进行统一经营。在现实中即便建制村以下的亚单元(自然村)为治理的基本单元,各地依然会根据产权单元、社会单元、地理情况等条件因地制宜地选择治理单元或者产业单元、发展单元,但是基本的经济、社会和资源的共享单元是院落。

重庆市的院落制建设现正处在试点阶段,当然有些区县、乡镇、村庄在扶贫、美丽乡村建设、乡村治理工作中实际上是按照院落制的方式在进行。只是过去没有明确院落制这一空间单元、自治单元,也没有相应的组织体系和明确的职责,而是功能式、任务式的赋能。不管是过去的实际操作,还是现在的试点,重庆市的院落制都是基于院落相对独立的空间聚落以及相对独立的经济、社会关系。如果说秭归县的村落制是由矛盾冲突倒逼而成,重庆市的院落制则是地方政府理性选择的结果。

2.1.3 自发形成的内生治理单元:石门县的院坝建设

湖南省石门县地处武陵山区向洞庭湖滨湖平原过渡地带,西北崇山峻岭、重峦叠嶂,东南丘冈错列、盆从相嵌。石门县山区乡镇的地形、地貌与湖北省秭归县及重庆市山区相似,在崇山峻岭中散落着许多自然村落,这些自然村落被称为“屋场”。

石门县在实施乡村振兴的过程中,在全县推广“两联两包”6以促进乡村治理。夹山镇17个村,划分为136个片区、443个屋场,每个屋场平均117.3人,明确了443个屋场长、644个屋场员,形成了“村—片区—屋场”的基层治理单元体系,其中屋场成为最小的基层治理单元。石门县秀坪园艺场是专业的柑桔农场,5个村被划分为14个片区、28个屋场,平均每个屋场183人。白云镇北峪湾村设置了3个片区、22个屋场。

石门县山区农村基本单元建立三级治理架构,即村、片、屋场。从调查来看,各个乡镇和村庄有一定的差异,这与石门县委、县政府没有进行统一的制度安排有关系。在建制村除了村支“两委”外,北峪湾村设置了自治联合会,动员和引导以村为单元的各种志愿者组织。在片区设置了党支部,由村支“两委”干部兼任支部书记,负责片区志愿者组织的治理和服务工作。基层主要的治理单元在屋场,屋场选举产生了“屋场长”以及1~2名“屋场员”。石门县称之为“屋场微治理”单元。与秭归县相比,石门县的治理层级多了一级片区,但是最接近农民的单元则是屋场,其治理人员只有2~3人,力量比较薄弱。

在三级治理体系中,村级治理单元起主导作用,片区单元比较弱,屋场单元有一定的自主性,但是与秭归县以及重庆市部分区县试点村庄相比,治理力量还是有点弱。石门县基本治理单元的调整和设置是在“两联两包”过程中发生的,各村有所不同,如夹山镇杨坪社区的主要职能是“五联”,即联发展、联稳定、联民生、联环境、联民风。北峪湾村的屋场长主要职责是:主持本屋场的日常事务管理工作,传达村“两委”的要求,协助各协会开展工作,监督本屋场的公共卫生,组织召开屋场会及组织农户参加文明志愿者活动,维护屋场稳定和化解矛盾。概括而言,屋场单元的主要职责是协助党和政府及村庄工作,自主、自治的工作不多,党和政府、建制村赋予屋场单元的权力和资源也不多。

在我们调查的四个镇、场中,根据产权共享的规模不同,其基本治理单元的选择也不同,楚江镇龙凤社区(其实就是一个村庄)是一个搬迁社区,人均土地很少,农民仅仅依靠土地很难生存,因此土地采取整体出租方式进行经营。虽然龙凤社区靠近县城,地理空间不孤立,与其他单元紧密相连,但是从社会关系来看,内部凝聚性、认同感、归属感很强,与外界有明显的心理、社会、空间边界,因此龙凤社区实施整体治理,没有划小治理单元。秀坪园艺场是一个农场,其内部生产经营一直按照村、屋场运行,社会关系也以屋场为单元展开。虽然土地、资源等产权属于农场,但是依然按照屋场进行管理和家庭承包经营。在夹山镇的杨坪社区以屋场为单元实施土地家庭承包责任制,而且每个屋场还有一定共享的公共资源,因此屋场单元有自己的产业、自己的公共资源和产权,自主程度相对较高。白云镇北峪塆村的村主任相对强势,屋场的自主性相对较弱,其主要职能就是协助建制村开展工作。

石门县山区农村基本治理单元的调整是一种自发的协作过程,从县委、县政府的安排来看,主要目标是网络化管理和维稳工作,但是在乡镇、村庄则根据当地的实际划小治理单元,赋予片区、屋场一定的职能(赋权有限),协助完成党和政府的基层治理工作。空间规模的调整和划小治理单元则基于产权结构、社会关系、地理位置来选择,在实践中也不是“一刀切”,基本治理单元以屋场为基础,可大可小,产权因素、地理因素、社会因素是划分基本治理单元的重要条件和依据。

2.2 参照案例基本治理单元的选择

中国山区农村基本治理单元因山高路远及相对孤立的特点,并不能自我体现,还需要以其他类型的案例进行参照比较,以突显山区农村基本治理单元选择的合理性和解释的普遍性。下面就以集中居住同质性村庄与地理位置相对孤立、内部异质性较强社区为案例进行比较分析。

2.2.1 集中居住与同质性较强的村庄

根据笔者的调查,南北方村庄内部的村落居住方式存在较大的差异。在南方,一个村庄(建制村)内部会有若干个自然村,散布在村内各个位置。在北方,村庄与村庄之间有一定的距离,但是一个村庄(建制村)就是一个聚落、一个自然村[23]4。北方的村庄人口规模差异较大,有二三百人的村庄,也有几千人甚至上万人的村庄,不管人口规模多大,每个村庄都集中居住。为了便于管理,村庄内部也划分出若干个村民小组,但是村民小组一般作用不大。在北方的村庄,某个建制村与其他建制村彼此不相连,属于独立的聚落,但是村庄内部紧密相连,没有独立的亚单元和空间、经济、社会边界。

21世纪以来,南方农村和山区农村治理重心下移,划小自治单元,但是北方农村则与此相反,要么依然按照现有村庄规模进行治理,要么是合并村庄,扩大治理规模,后者在北方农村比较普遍。北方农村特别是淮河以北的农村地区,按照村庄分田到户,即以建制村为单元共享承包地和集体资源、集体经济。村庄内部的社会关系大多不是同宗同族,但是同一个村庄会有共同信仰的神祇,或者有共同的土地庙,或者有共同的集市。因此其社会关系或者社会支持体系并不以宗族、邻里为单元确定,而是以村庄为单元确定互助和支持体系。行政划定的村民小组并不是一个产权单元,也不是一个社会支持单元。

可见,在中国北方农村,一个聚落就是一个自然村,一个自然村就是一个建制村,村庄内部亚单元——村民小组基本不起作用。北方的村庄就是一个单独的聚落、一个产权单元,也是一个认同、拜祭、互助支持的社会单元。但是村庄与村庄之间有一定的距离,有明显的认同、归宿和产权边界。

2.2.2 地理位置相对孤立与分散的社区

福建宁德市霞浦县海岛乡由西洋列岛、浮鹰列岛、西礵列岛等161个岛屿组成,四面环海,乡政府距霞浦县城43公里。2019年有户籍人口9 398人。1961年设置3个公社、11个大队。1984年设置6个村民委员会。现在依然是6个村民委员会、1个捕捞队,下设108个村民小组,有25个自然村。西洋列岛包括宫东、宫西和烟台三个行政村以及1个捕捞队;浮鹰列岛有里澳、文澳2个行政村;西礵列岛由东礵、南礵、西礵、北礵4个岛构成,设置一个行政村。

海岛乡最重要的产业是海洋捕捞,周围海洋是重要的生产资料,捕捞是一个需要合作的生产行为,最初按照某个家庭及周边家庭组成捕捞船队,后来按照自然地理、熟人社会组成捕捞小组、互助组、合作社。饮水、砍柴、土地庙、社会互助圈是以自然村或者若干个自然村相互关联的,而自然村又是由一个或者几个小岛构成的。因此,生产单元需要较多的人力一起合作;人们生活需要关系、需要合作,长此以往便形成了自然的社会单元。

从上面的介绍,我们可以有以下几点发现。第一,在海岛乡,并不是一个岛屿就是一个治理单元,不管是行政村,还是自然村都是如此。所以,孤立的位置并不是唯一的标准。第二,多个岛屿组成自然村,说明孤立的空间之间如果有社会联结、资源联结则可以形成一个共享社会关系、社会资本的自然村。第三,6个行政村与过去的大队、公社没有关联,是一种行政区划建置,每个村内部有若干个资源共享、社会关系共享的自然村。第四,108个村民小组是行政划定的,既不与岛屿数量相对应,也不与自然村数量相对应,而且村民小组的数量小于岛屿的数量,自然村由一个或多个岛屿构成。

可见海岛乡有不同的单元。一是地理单元:岛—列岛;二是行政单元:乡—行政村—村民小组;三是自然单元:自然村;四是社会单元,包括饮水、砍柴、互助、信仰单元;五是经济单元:捕捞队。各个单元相互交叉重叠。地理、经济、社会单元共同影响着行政治理单元的选择,特别是行政村的设置往往是由地理相近、社会关系相联的自然村或者岛屿组成的。海洋单元与山区单元设置的不同就是海洋面积广阔,海洋资源相互交错。

3 共享地理空间与治理单元选择的决定因素

从湖北省秭归县、湖南省石门县以及重庆市部分山区县的治理空间调整、自治单元下移案例及两个参照案例来看,我们有很多规律性的发现以及可能的变化趋势。下面笔者将从三个方面进行解释:一是空间规模的调整、自治单元下移的政治效应如何?二是哪些因素会影响治理单元的调整?三是这些因素对治理单元的影响是否有先后顺序?

3.1 空间变动的政治效应

湖北省秭归县、湖南省石门县及重庆市部分山区县空间规模的重构和治理单元的调整是地方政府与基层社会互动的结果,它带来了基层权力结构的调整以及治理单元内外结构和功能的变化。

3.1.1 治理单元下移与赋权赋能同步

秭归县、石门县和重庆市部分区县山区农村在调整空间规模、将自治单元下移的过程中,同时将权力、权利和资源下移,它既是一种分权过程,也是一种赋权和赋能过程。一是建立了治理架构,在村落、屋场和院落建立治理架构,虽然三地治理架构完善程度、规范程度、制度化程度有差异,但是都建立了本单元的治理架构,从“两长八员”到“一长两员”,再到“院落管理委员会”或者“五人自治委员会”。二是建立治理规则和程序,村落、屋场和院落都明确按照村民自治规则进行协商和决策,特别是秭归县和重庆市山区农村还得到了地方政府的支持,石门县则借助“两联两包”政策实施。三是赋予了权力和权利,即赋权当地政府,不管是市级政府,还是县级政府或者乡镇政府,都明确村落、屋场、院落对本辖区的领土具有治理权力,而且本单元的村民有参与的权利。特别是秭归县还拨付了一定的财政资源供村落使用。四是赋予相应的职能,地方政府在引导建立治理架构、治理规则和赋权的同时,还明确了基本治理单元和治理主体的相应职能,概括起来主要有四类,即推动产业发展、建设基础设施、提供公共服务和维护社会稳定。基层空间规模的调整和自治单元下移使村落、屋场和院落成为一个领土空间治理单元。

3.1.2 自上而下与自下而上选择同向

湖北省秭归县和重庆市部分山区县农村基本治理单元是政府主动的选择。秭归县是宜昌市委领导授意的改革探索,由秭归县委、县政府具体执行,根据本地的地理、经济、社会条件选择以村落为单元进行治理。重庆市则得益于乡村振兴局职能调整后相关领导的理性选择,当然重庆市有关区县在实践中也按照院落、院坝等自然村在进行治理。因此,秭归县和重庆市部分山区县农村基本治理单元调整都是自上而下的政府推动形成的空间规模重构和自治单元下移。石门县委、县政府并没有明确提出在建制村以下的屋场建立领土性的治理单元,但是“两联两包”工作要实施和落实则需要有单元、有组织、有主体去执行,因此部分乡镇就与屋场的“能人”、精英商量,建立屋场治理架构和治理平台。这种治理架构得到县委、县政府的默认或者许可,因此很多乡村开始模仿。可见石门县的屋场治理架构属于自下而上的选择,或者说是乡镇、村庄与农民协同选择的产物。不管是自上而下的选择,还是自下而上的选择都同时指向建制村下面的亚单元——自然村、院落、村落、院坝、屋场。

3.1.3 地理、经济、社会与治理单元高度重合

秭归县、石门县和重庆市部分山区县重构基层空间规模、下移自治单元,是顺应山区条件和环境的一种因地制宜的选择。这一选择实现了三个对称:一是聚落结构、产权结构、社会结构和治理结构的对称,在自治单元下移前,治理结构与聚落结构错位,前者大于后者,治理结构与产权结构、社会结构也不一致,也是前者大于后者;二是自治功能和治理效能较为对称,村落、屋场和院落是最适宜的自治单元,自治成本较低,自治实现较为容易,而且公共设施建设和维护的成本较低,因此自治功能和治理效能较为对称;三是地理空间、经济空间特别是资源和产权空间与社会关系空间高度重合,如果治理空间过大或者过小都会给治理带来治理困难。因此,基本治理单元下移与地理、经济、社会空间重合是一种必然的选择(见图1)。治理规模调整是基层发展适应自然、经济、社会的过程,最终使治理空间与地理空间、经济空间、社会空间相适应。

3.2 山区农村基本治理单元的决定因素

现在我们要回答第二个问题,为什么秭归县、石门县和重庆市部分山区县都会选择划小空间规模、下移自治单元呢?究竟是哪些因素决定着三地不管是自上而下还是自下而上都会选择划小空间规模并下移自治单元呢?笔者认为主要有三个因素。

3.2.1 相对孤立的地理聚落条件

秭归县、石门县和重庆市部分区县山区农村有一个共同的特点,就是在这些地方多为大山区、高山区,农民散居在崇山峻岭之中,自然形成了生活聚落。在过去按照行政区划来确定的建制村以及按照建制村确定的村民自治制度显然难以适应对自然村(村落、院落、屋场)的有效治理。一是远距离、相对孤立的自然聚落使建制村对其难以管理和服务,建制村干部只有5~7人,村庄地理规模大,人口比较多,因此对于散落的自然村无法、无力有效治理。二是相对孤立的自然聚落村民也不愿意参与建制村的公共事务,很多事务与己无关,参与积极性不高,即使与自己利益相关的事务,也因为空间距离问题而受到影响。三是相对孤立的自然聚落村民的偏好与整体建制村或者其他聚落的偏好不一致,因此建制村的决策和服务往往只能满足一部分自然聚落或者村民的偏好。四是相对孤立的自然聚落的公共物品供给难度大、成本高。因此,在现实中自然村落就演变为无政府状态或者无治理状态。因此,秭归县、石门县和重庆市部分山区县划小空间规模、下移自治单元,与其说是相关部门的主动作为或者协同选择,不如说是在偏远、孤立地理条件下不得已的选择。可见,偏远且孤立的地理条件是划小空间规模、下移自治单元的重要条件。

3.2.2 共享资源、产权和基础设施

从秭归县的村落、石门县的屋场和重庆市部分山区县的院落来看,除了偏远、孤立的地理条件外还有一些共享因素。一是共占产权,三个地区都是以自然村、村民小组来分田到户,承包地的维持和调整也由这一单元的家庭共同决定。因此,村落、屋场和院落的家庭及成员共同占有本单元的生产资料——耕地。二是共有资源,这些村落、屋场和院落要么在山顶,要么在山涧,要么在溪边,村落、屋场、院落的村民共有本单元的山、林、水、草及其他公共资源,过去有砍柴权、取水权、伐木权以及放牧权、烧炭权等公地资源的权利。三是共享公共空间,三地下移的治理单元还有共享的公共空间,包括国家建设、历史传承下来的公共空间和公共设施,这些历来就由本单元的家庭共享。如果说偏远、孤立的地理条件将村落、屋场和院落与其他聚落从空间上区别出来,那么共享资源、产权和空间、设施则创建了村落、屋场、院落的物理与制度边界。

3.2.3 共享社会关系和地域资本

秭归县、石门县和重庆市部分山区县重构的地理空间与自治单元,还有一个重要的条件是共享社会关系和地域资本。一是共同的亲属关系。在村落、屋场和院落,虽然家庭不多、人口规模不大,但都是世代而居,彼此极为熟悉,要么是血缘亲属关系,要么类似亲属关系,年轻人叫长辈都是爷、奶、叔、伯、姨、婶的。各个家庭沾亲带故,共享亲属关系。二是共同的社会支援体系。大山区的村落、屋场和院落与其他聚落相距较远,与山外的世界距离更远,外部支援体系很难获得,只能依靠邻里关系来建立互助体系、支援体系,如家里的红白喜事、家庭遇到较大的灾难、农业生产方面的邻里互帮等都是以村落、屋场和院落为单元,村落、屋场和院落共享地域资本。三是共同的地域信仰。虽然中国有信奉儒教和佛教的传统,但中国农民是多神论者,很多农村地区都有自己的神,如一个院落共享一个土地庙,共享一个山神,或者共享一块墓地,等等。这种地域的信仰也将本空间与其他空间区别开来。

中国山区农村基本治理单元的形成,或者建制村以下亚单元的选择主要是由偏远、孤立的地理空间,共享资源、产权和公共设施,以及共享社会关系和地域资本共同或者分别决定的。三个因素将本村落、屋场、院落从地理、文化、社会及经济方面与其他单元区别出来,并且形成了明显的空间、经济、社会边界,这种独特的边界与空间需要治理单元与之相适应,因此三地政府重构空间规模、下移自治单元,正是对三个条件约束或者要求的一种反应。

3.3 共享地理空间与组合选择

现在我们回到案例来探讨为什么有些建制村内部出现了空间规模重构、自治单元下移,有些则没有出现重构和下移呢?空间规模重构和自治单元下移是否需要三个因素共同作用?这些因素的作用有没有先后顺序?

3.3.1 五类案例空间与规模变动的影响条件

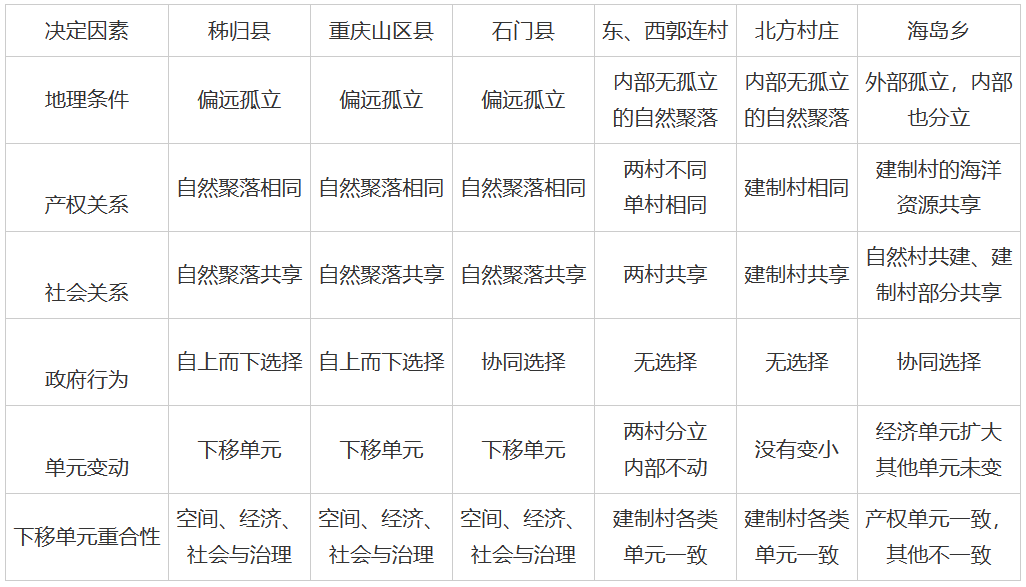

从前面的案例叙述可以将五个案例分成四种类型(见表1)。

第一类:建制村内存在若干亚单元。从秭归县、石门县和重庆市部分山区县来看,建制村内部分别存在多个亚单元——村落、屋场和院落,而且村落、屋场和院落有着偏远、孤立的地理空间,共享公共资源和产权,共享社会关系和地域资本,即重构空间规模、下移治理单元的三个条件均存在,进而形成了地理、经济、社会、治理四个空间的一致和对称,即四个空间高度重合。

表1 建制村内部的空间重构与自治单元下移的决定因素

第二类:建制村内不存在若干小单元。中国北方的建制村虽然有大有小,但每个村庄就是一个自然村,也是一个自然聚落,这种聚落沿袭数代甚至数十代。虽然建制村内部有若干村民小组,但是各组之间或者各个部分之间并不存在地理边界,也没有公共资源、产权边界、社会关系,各个要素以整个建制村为单元共有、共享。因此,在中国北方的建制村进一步划小空间规模、下移治理单元的三个条件均不存在。因此,在中国北方的村庄依然以建制村为单元进行整体式治理。而且随着新农村建设、美丽乡村建设和乡村振兴工作的推进,建制村之间的合并趋势还可能加速,即北方的村庄不仅没有缩小治理规模,反而出现了扩大治理规模的趋势。

第三类:简单地缩小治理规模。河南禹州市的东郭连村和西郭连村,则是一个比较有意思的案例。这两个村在历史上属于一个寨,也就是归属于一个自然村,即自然聚落,合作化时期曾经是一个合作社,但是后来两个村分开了。虽然两个村只有一条街相隔,并且两个村的社会关系、地域资本也没有明显区别,但因为产权不同,被分成了两个治理单元。一个自然村、一个寨子被人为分成了两个治理单元。影响自然村分立的关键因素就是产权差异,各村共享属于自己的公共资源和产权。

第四类:外部孤立、内部也彼此分立的海岛乡。海岛乡位于大洋之中,地理位置较为孤立。乡的设置是由地理位置所决定的,而且行政村也是由地理相近的岛屿构成的,其中列岛是重要的地理考虑因素,如北礵村就由四个岛构成。当然治理单元的划分,也不完全由地理因素决定,还与社会关系有关,25个自然村构成了25个社会关系单元。这些社会单元又因地理位置、跨越边界的社会关系构成了6个行政村。另外,海岛居民与山区居民不同的是,土地资源并不是他们最重要的产权,他们最重要的产权是海洋资源,捕捞是重要的生产方式,捕捞队需要合作和规模,所以从一开始就是一个合作组织,从以中心家庭为主,到互助小组、初级合作社、合作社再到现在以乡为主成立捕捞队。因此,孤立是形成自主单元的重要因素,但是孤立的地理条件必须与社会因素、经济因素共同影响和决定治理单元的选择。

通过对四类五个案例的分析,我们可以得出如下几条结论。一是如果地理、经济、社会三个分立因素都能够满足,则肯定会导致空间规模调整和治理单元的变化。二是偏远和孤立的因素是导致规模调整的最重要因素,即使其他因素比较弱,也会导致规模调整和治理单元的变化。三是外部地理孤立和内部各个部分分立,会导致外部自立,也会导致内部自主。如海岛乡就是如此。四是即使没有偏远和孤立的因素,但是如果其他因素非常突出,如产权因素在亚单元之间差异比较大也会导致规模调整和治理单元变化,如东、西郭连村。这些结论对于调整空间规模和治理单元的变迁虽然有很多启示,但是还有两个问题没有解决。第一,三个因素之间孰重孰轻?第二,三个因素之间的不同组合是否会影响空间规模调整和治理单元的变化?

3.3.2 不同因素组合决定不同的共享地理空间

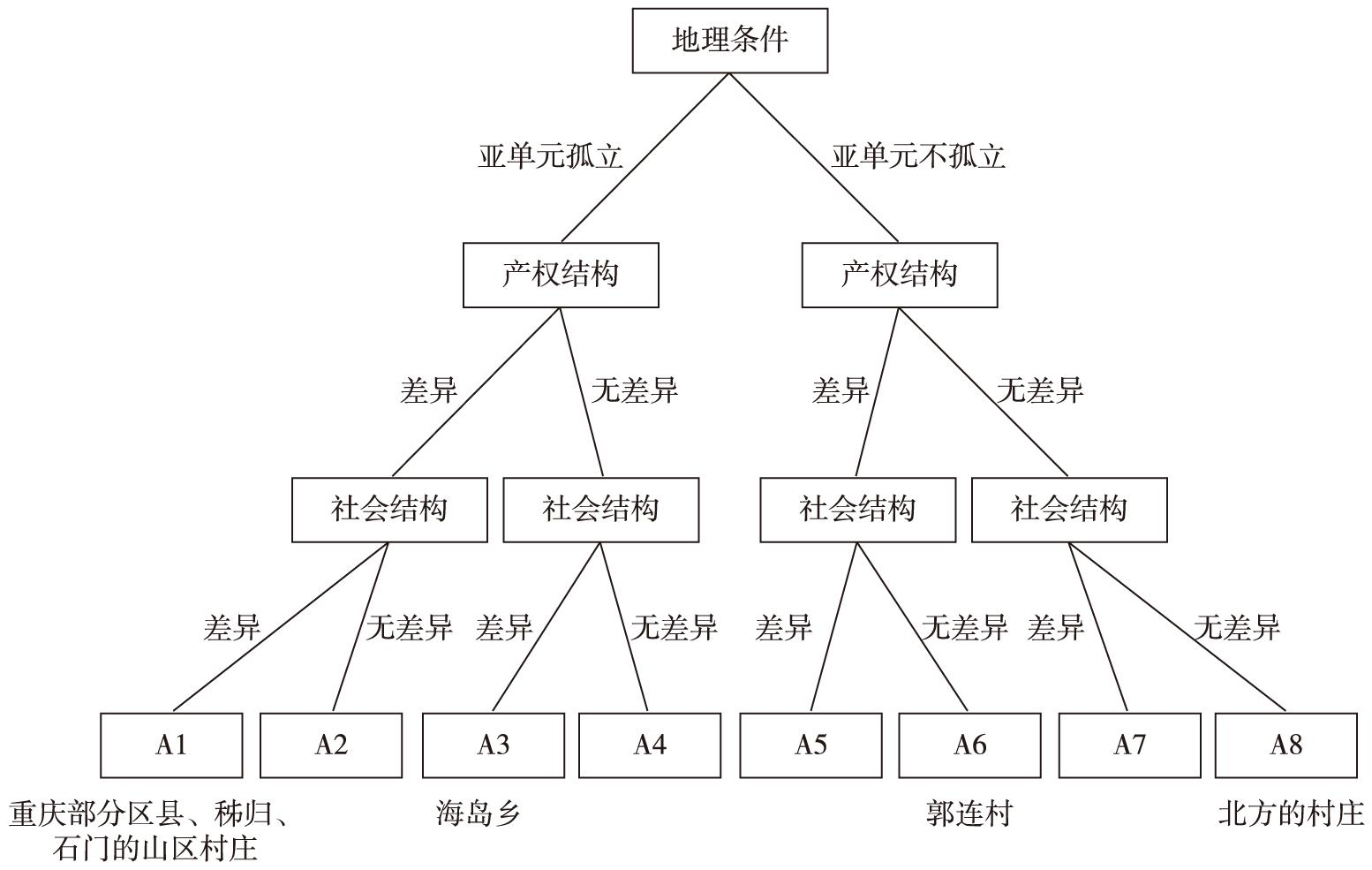

前面已经简单分析了不同的条件组合对空间规模和单元变化的影响情况,这只考虑静态组合的影响,没有考虑不同条件的影响顺序,如先有地理结构,再有产权结构,最后是社会结构,或者其他的条件排序对空间规模调整和产权单元的选择会产生什么影响呢?从图2可以发现,三个条件可以组合成八种条件组合形式。

图2 地理条件、产权结构和社会结构三因素组合关系

第一种类型,村庄内部亚单元的地理空间偏远孤立;亚单元之间的产权结构有差异,但各单元内部有自己的产权结构(概括起来:亚单元外部有差异,内部则具有同一性),或者说各亚单元具有自己的资源产权;最后是社会结构,即各亚单元之间的社会结构有差异,但亚单元内部的社会结构比较一致,这就形成了A1条件组合。这种条件组合就会导致建制村内部空间规模重组、自治单元下移,如秭归县的村落、石门县的屋场、重庆市部分山区县的院落。可以简称为:A1=地理空间(孤立) 产权结构(差异) 社会结构(差异)。

第三种类型,村庄内部亚单元的地理空间彼此分立;亚单元之间的主要产权结构没有差异,而且整个村庄内部都没有主要产权结构的差异。行政村是由不同的自然村构成的,即行政村内的社会关系是有差异的。但是自然村内部的社会关系比较一致,可能有相关社会关系跨越了自然村,结合岛屿相近以及共享海洋资源,因此形成了行政单元。这就形成A3条件组合。这种组合单元共享产权资源,行政村内部社会关系有差异,由地理位置相近的单元构成。可以称为:A3=地理空间(孤立) 产权结构(无差异) 社会结构(差异)。

第六种类型,村庄内部亚单元的地理空间不偏远孤立;亚单元之间的产权结构有差异,但是各亚单元有自己的公共资源,为资源产权的占有者、共享者,而且对外具有排他性;亚单元内部的社会结构没有明显的差异。这就形成了A6条件组合。这种条件组合因为产权结构的突出性差异导致村庄分立,如郭连寨分立为东、西郭连村。可以简称为:A6=地理空间(不孤立) 产权结构(差异) 社会结构(无差异)。

第八种类型,村庄内部亚单元的地理空间不偏远孤立,产权结构、社会结构也没有差异,从而形成了A8条件组合。中国北方大部分的村庄都是由这种组合条件所决定的,不会导致建制村内部空间规模调整和自治单元下移。可以简称为:A8=地理空间(不孤立) 产权结构(无差异) 社会结构(无差异)。

另外,A2、A4、A5、A7条件组合在本文中没有相应的案例对照,但是现实生活中可以找到对应的案例。

上述分析只考察了地理空间、产权结构、社会结构的静态组合,没有考虑各个条件之间的先后顺序问题。如果考虑三个要素之间的先后顺序问题,则会形成48种条件排列组合形式。其实,不管各个条件如何组合,都存在两种极端情况:一是三个条件完全满足;二是三个条件完全不满足。中国建制村单元以及村庄内部的亚单元所受到影响均处于这两个极端之间。

4 结论与余论

本文的研究有如下几个基本结论及学术和应用价值。

第一,中国农村基本治理单元是由地理空间、公共资源与产权、社会关系与地域资本共同决定的。如果在一个建制村内部的亚单元或者自然村满足上述三个条件,则应调整空间规模、下移自治单元。如果三个条件均不符合,则维持现有治理单元。如果只满足其中一个或者两个条件,则根据其条件的影响程度来决定空间规模和治理单元的调整可能性。

第二,中国农村基本治理单元的调整其实是一种权力结构的调整。随着地理空间规模的调整和自治单元的下移,使亚单元具有了治理架构、治理的组织形式及相关的治理资源,而且还赋予亚单元一定的权力和职能。因此,空间规模的调整和治理单元的变化塑造了新的权力结构。这种权力结构调整对于治理效能会带来新的影响。

第三,本研究发现对于所有单元空间规模和单元的调整均具有解释力。从基层社会来看,不仅对山区的基本治理单元,而且对北方平原地区的治理单元都具有解释力。不仅对基层治理单元,而且对微型国家内部治理单元的调整也具有解释力。对于超大型单元,如中国的省、地区之间规模调整和单元调整是否适用,则有待进一步的研究。

第四,本研究摆脱了西方学者在纯粹功能主义、纯粹自治主义及两者均衡框架下的研究,同时也超越了文森特·奥斯特罗姆的四种决定因素,还超越了邓大才从村民自治有效性角度提出的五大因素分析框架。根据中国山区农村自然聚落和治理单元的基本特点,本文提出三类影响因素,在此基础上进一步考察了三类因素的不同组合对空间规模调整和治理单元变化的影响。这是国内外学者没有考虑的因素,本研究填补了这方面的空白。更具意义的是本研究为山区、偏远地区基本治理单元的选择和规模的确定提供了政策启示。

第五,本研究尚有一个问题没有回答,为什么中国山区农村基本治理单元调整只考虑了国家管理和村民自治两个因素,没有考虑国家回应以及公共服务供给规模与效率问题?这是因为,一是中国山区农村的基本公共设施,如公路硬化、电网、水网、通讯网等,国家已经通过精准扶贫等重大工程予以解决,教育则不考虑自然村的规模和效率问题,统一安排在城镇提供服务。因此,地方政府、建制村和自然村只需要解决住房、低保、养老、医疗等个体和家庭的问题,不需要考虑规模性的效率问题。二是对于国家而言,这些偏远、孤立的自然村只需要解决稳定问题和个体、家庭的服务问题,前者就是秩序及其管理,后者是个体和家庭的服务问题,包括贫困家庭的收入问题。因此,这两个特点就决定了中国山区农村基本治理单元的选择不需要在西方“效率—自治”和“功能—民主”的分析框架下考虑。这种山区农村基本治理单元的选择具有中国特色,但是随着中国式现代化的推进是否会发生变化则有待进一步观察。

参考文献

[1] 亚里士多德.政治学[M].吴寿彭,译.北京:商务印书馆,2013.

[2] 卢梭.社会契约论[M].何兆武,译.北京:商务印书馆,2003.

[3] 阿列克西·德·托克维尔.论美国的民主[M].董果良,译.北京:商务印书馆,2006.

[4] 上官莉娜.走出治理破碎化困境[M].北京:人民出版社,2012.

[5] 乔万尼·萨托利.民主新论[M].冯克利,阎克文,译.北京:世纪出版社,上海人民出版社,2009.

[6] 理查德·C.博克斯.公民治理:引领21世纪的美国社区[M].孙柏英,等译.北京:中国人民大学出版社,2014.

[7] 邓大才.村民自治有效实现的条件研究——从村民自治的社会基础视角来考察[J].政治学研究,2014(6):71-83.

[8] 柏拉图全集:第3卷[M].王晓朝,译.北京:人民出版社,2003.

[9]HOOGHE,LIESBET,GARY M.Community,scale,and regional governance:a postfunctionalist theory of governance,volume II [M].Oxford:Oxford University

Press,2016.

[10] ANDREW S.Merger mania [M].London:McGill-Queen’s University Press,2000.

[11] 礒崎初仁,金井利之,伊藤正次.日本地方自治[M].张青松,译.北京:社会科学文献出版社,2010.

[12] RUTH L.Poverty street:the dynamics of neighbourhood decline and renewal [M].Bristol:Policy Press,2003.

[13] 柏拉图.理想国[M].郭斌和,张竹明,译.北京:商务印书馆,2012.

[14] 理查德·廷德尔,苏珊·若布斯·廷德尔.加拿大地方政府[M].于秀明,邓璇,译.北京:北京大学出版社,2005.

[15] 尼尔·马歇尔.引论:澳大利亚地方政府的研究主题及相关问题[G]//布赖恩·多利,尼尔·马歇尔.澳大利亚地方政府:改革与创新.孙广厦,译.长春:吉林大学出版社,2009.

[16] 保罗·梅.地方政府的合并和虚拟化[G]//布赖恩·多莱里,内尔·马歇尔,安德鲁·沃辛顿.重塑澳大利亚地方政府——财政、治理和改革.刘杰,余琦景,张国玉,译.北京:北京大学出版社,2008.

[17] 文森特·奥斯特罗姆.大城市地区的政府组织[G]//迈克尔·麦金尼斯.多中心体制与地方公共经济学.毛寿龙,译.上海:上海三联书店,2000.

[18] 乔恩·巴基哲,莱恩·肯沃斯,彼得·林德特,等.政府应该多大为好[M].卓贤,译.北京:中国发展出版社,2018.

[19] 埃莉诺·奥斯特罗姆.既非巨人国也非小人国[G]//迈克尔·麦金尼斯.多中心体制与地方公共经济学.毛寿龙,译.上海:上海三联书店,2000.

[20] ALBERTO A,ENRICO S.On the number and size of nations [J].The Quarterly Journal of Economics,1997(4):1027-1056.

[21] ANCKAR C.Size,islandness,and democracy:a global comparison [J].International Political Science Review,2008 (4):433-459.

[22] OLIVER J E.City size and civic involvement in metropolitan America [J].American Political Science Review,2000 (2):361-373.

[23]费正清.美国与中国[M].张理京,译.北京:世界知识出版社,2003.

注释

1本文所有案例均来自笔者田野调查的访谈、收集的资料。

2参见秭归县《关于创建“幸福村落”试点工作的意见》《农村基层协商民主实施办法》。

3笔者对秭归县民政局李副局长的访谈。

4参见《关于开展乡村治理“院落制”试点工作的通知》(送审稿)。

5由于重庆市的院落制文件尚在流程中,并未出台,因此对于院落治理机构的名称各地不一,有的称为“自治委员会”,有的称为“院落管理委员会”。

6“两联两包”,即党组织、自治组织联动包片区,党员、屋场员联户包屋场,以小治求大治。它是一个平台,与秭归县的“幸福村落”建设一样,各种工作可在此平台上实现。如脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、疫情防控,做到小事不出村、大事不出乡。“两联两包”是一种政策机制,要实现其功能,还需要落实到最小的单元——片区、屋场。