作者:刘筱红 责任编辑:刘佳宁 信息来源:《华中师范大学学报(人文社会科学版) 》2021年第4期 发布时间:2023-03-18 浏览次数: 26088次

【摘 要】 印度农村妇女参与村庄治理表现出多重悖论现象:基层治理组织潘查亚特中女性参与并担任主职的高比例居于世界领先的位置,与之并存的是经典父(夫)权制家庭仍是乡村的基础性制度,妇女在家庭中处于被支配的地位;入选潘查亚特的女性有着顽强不屈的战斗精神和显著的性别意识,但同时法律赋予她们的治理权力又有可能成为被家长操控的“橡皮图章”;国家通过制定宪法推进农村妇女参与村庄治理,但又深受其所嵌入的农村社会普遍存在的经典父(夫)权制的反制,以致在此问题上高度干预和疲软乏力同时并存。大数据显示了印度农村基层妇女自治参与的高比例,而微观的村庄田野调查能够更深入地观察到村庄场域中性别、家庭、国家三者之间的政治张力,从性别、家庭、国家三者互动递归的维度能够更具学理性地解释印度农村妇女参与村庄治理中的多重悖论。

【关键词】 印度农村妇女;政治参与;性别;家庭;国家;互动递归

印度是“丝绸之路”上的重要国家,对中印进行比较性研究,读懂真正的印度和中国,是加深中印双方的理解和互信,推进相向而行、协助合作又各行其道的基础。本文基于印度村庄的田野调查,研究印度农村妇女参与村庄治理中的悖论现象——农村基层治理组织潘查亚特中女性参与的高比例,与之并存的是妇女在家庭中极不平等的地位——其表现如何?在性别、家庭、国家三者之间存在什么样的递归互动关系?这是本文要讨论的问题。

印度的性别不平等是众所周知的,其性别平等指数世界排名在百位之后,用阿玛蒂亚·森的话来说,长期以来极高的性别不平等和女性的被剥夺是印度最严重的社会败笔,世界上其他地方在促进性别正义上像这样毫无成就是很少见的[1]。但不一定为人了解的是,印度农村妇女在基层自治机构(潘查亚特)中参与的高比例居于世界领先的位置,联合国将之作为世界农村妇女参政的典范。这种悖论现象只有放在特定的国家、社会乃至村庄的情境中才能得到解释。

一、理论分析框架与田野样本

在理论分析框架上,本文混合使用了阿玛蒂亚·森和玛莎·纳斯鲍姆等为代表的“正义的能力理论”和乔尔·S.米格代尔与阿图尔·柯里等为代表的国家—社会分析框架。阿玛蒂亚·森、玛莎·纳斯鲍姆以及阿图尔·柯里都以研究印度而闻名于学术界,米格代尔也以发展中国家作为其主要研究对象之一,因而,运用他们的分析框架来研究印度,在理论上具有较高的适洽度。

阿玛蒂亚·森和玛莎·纳斯鲍姆的正义的能力理论突出特色是关注妇女不平等,正义的能力理论建构或运用了多种概念,这些概念既是该理论的核心观点,同时也构成了能力进路的社会性别分析理论框架。笔者对两位大家的理论分析框架有专文论述[2],限于篇幅,本文在此不再展开。

国家与社会多元互动框架由米格代尔首发其端,阿图尔·柯里运用并强化了此框架以分析印度国家权力及无能。该框架有四个概括性观点主张尤其值得重视。其一,国家效能的变化基础在于它们与社会的关联。国家的相对有效性是相互交织的国家—社会关系各种不同形式的体现。其二,“国家和社会分解研究的方法”,国家不是一个无差别的统一体,不同层级在结构环境中的行为差异巨大,因此有必要将国家和社会拆解为不同部分和不同层级进行考察。其分解研究的两个特点是,“将研究聚焦于国家底层”和承认国家与社会的边界模糊、交互渗透。其三,社会势力的大小与国家一样依具体的现实环境而变化,国家必须在社会的语境中被观察。其四,国家与社会互动的递归性质与相互转化的特性。“不同的背景产生了国家与社会之间的递归关系,产生了国家不同部分与其他社会不同部门之间相互转化的交互作用”[3],因此研究国家能力,必须要对特定国家社会背景进行考量。

在田野样本上本文调查选点在印度西孟加拉邦的毕罗喜杜村和费德波村。印度农村的差异性不仅与中国相类,而且更为复杂,是一个非常多样性、异质性的国度。因此,选村不能够强求具有典型的全国代表性,只要求其具有一定的普适性,具有印度农村一般化的特征。根据印度的国情,我们在印度的选村标准为:

(1)妇女参与村庄治理的水平居于国家的中间状态。

(2)村庄有较完整的形态,有不同宗教、种姓和经济上的不同阶层。

(3)村庄位置离省城百里,离城镇3公里以上,受政治及经济的干预中、低等程度。

(4)观察对象的两个行政村,其中一个村潘查亚特的主职由女性担任。

根据以上4个标准,同时也得益于印度同行朋友的推荐,我们最后确定的调查村庄选在了西孟加拉邦的毕罗喜杜村和费德波村,前者为重点观察村,后者为参照观察村。毕罗喜杜村现有人口15580人,女性7629人,占全村总人口的48.97%;男性识字率91%,女性识字率约为86%。表列种姓(即原被称为“贱民”的种姓)家庭为全村总家庭数的39.84%;少数民族家庭占25.86%;村民的宗教信仰主要是印度教和伊斯兰教。费德波村种姓、宗教及经济文化情况与毕罗喜杜村大致相当。

印度农村村潘查亚特的成员构成有两种类型,其一是经过选举产生的潘查亚特委员,其二是负责处理村潘查亚特日常事务的政府行政雇员。毕罗喜杜村潘查亚特有15名委员,经选举产生的12位委员中,有6位是女性(其中4位是表列种姓)。另有3位是区潘查亚特成员,也是村潘查亚特的当然成员,其中两位是女性。女性在村潘查亚特中占有一半以上的比例。费德波村潘查亚特成员26人,经选举产生的23位委员中,有女性11人,另有3位当然成员,有两位是女性,女性成员也占了一半的比例。比较明显的不同是,毕罗喜杜村潘查亚特的主席杰哈玛·莎卡是一位女性,费德波村的潘查亚特主席马里努·伊斯兰是位男性。

二、毕罗喜杜村潘查亚特女主席、女委员

速写女主席。初见毕罗喜杜村潘查亚特女主席,是在4月中旬的一天,天气炎热,一位身着粉红丽纱,额头点着吉祥痣的中年女性轻快地向我们走来,她就是毕罗喜杜村潘查亚特的女主席杰哈玛·莎卡。杰哈玛·莎卡一直是我们试图接近和观察的重点人物。从能力理论的视角观察杰哈玛·莎卡,她身上存在着诸多被纳斯鲍姆称之为孵化性的能力,孵化性能力“是一组彼此互动和渗透的机会”,具备了这些能力“可以制造其他机会的机会”[4]。

村庄共享的公众人物杰哈玛·莎卡。杰哈玛·莎卡,人近中年,毕罗喜杜本土生长,普通种姓,印度教信仰,父亲是一名公交车售票员,尽管同年代的女性很多是文盲,杰哈玛·莎卡还是接受了较好的教育。由于家庭经济较为困难,她读完小学后辍学,后来边工作边学习,完成了大学教育,是印度农村女性中的高学历。杰哈玛·莎卡在当选村潘查亚特主席之前,是村幼儿园的老师。这份职业让她与村庄众多家庭相识,成为村庄的公众人物。杰哈玛·莎卡比较早就参与村庄的政治组织,是草根国大党的永久成员,至今有十余年的党龄。

叛逆婚姻的杰哈玛·莎卡。按照印度种姓的规定,种姓实行内婚制,只能在同一种姓中通婚,如果跨种姓通婚,男方可以娶低于本种姓一级的女性,称为顺婚,女性如果嫁给种姓低于自己的丈夫,则是逆婚。逆婚所生的子女便是贱民。因此,传统的印度家庭是绝对不允许逆婚出现的。杰哈玛·莎卡的种姓高于其丈夫的种姓,按印度种姓制度来看是逆婚。在印度农村至今还存在反对逆婚的“荣誉谋杀”,家庭父兄等男性可以荣誉之名杀死女性当事人,以维护种姓的“纯洁”。杰哈玛的婚姻遭到来自家庭和村庄的巨大压力,但她坚持了对传统的叛逆和自主婚姻。婚姻经历过风雨的杰哈玛·莎卡,得到丈夫的敬重和支持,在她担任村潘查亚特主席期间,丈夫承担大部分家务如洗衣做饭等,这在丈夫普遍不做家务的印度农村是非常罕见的。

“竟然还有不收钱的村潘查亚特主席”。杰哈玛·莎卡向我们讲述了这样一个故事:因为上级政府在农村的很多项目由村潘查亚特执行,有的村民想要从这些政府项目中获得一些好处,比如:修路、贫困家庭名额等,往往会给村潘查亚特主席或者其他成员一些好处,村民找主席签字,需要送点卢比,她上任后制止了村潘查亚特委员们的受贿行为。有一次,村里的一个老人想要村里的公路能够修到他家门口,拿着钱来村办公室找她,她拒绝收取钱财,老人非常吃惊说道:竟然还有不收钱的村潘查亚特主席!

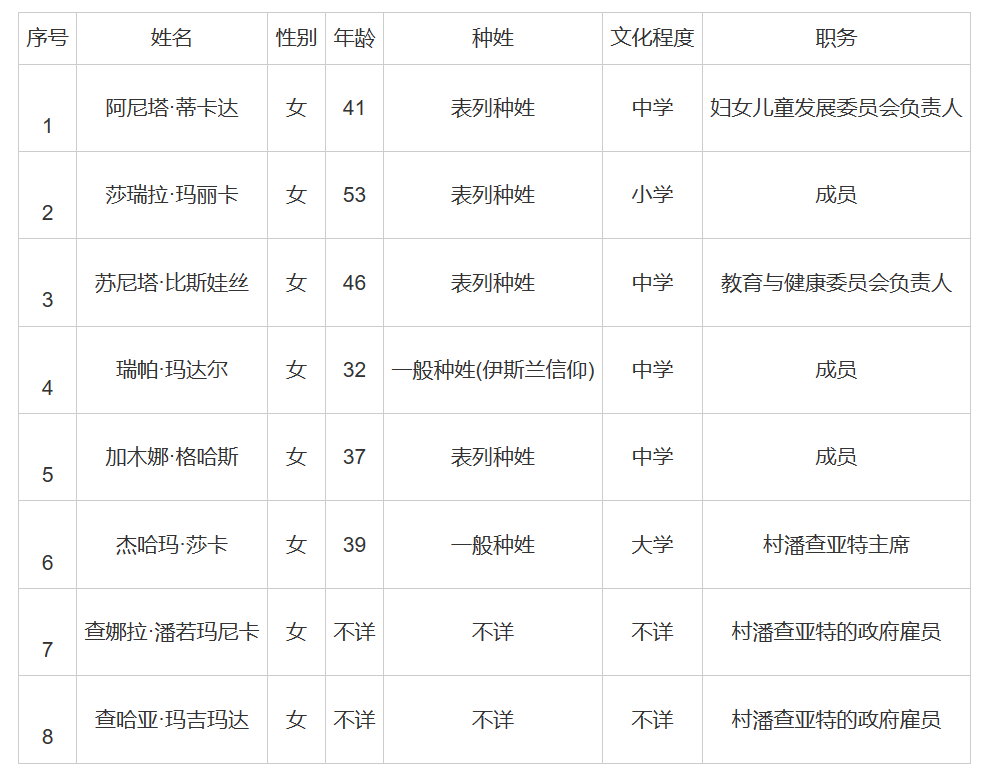

毕罗喜杜村潘查亚特的女性成员(参见表1)。杰哈玛·莎卡在男性主导的村庄中,能够在村潘查亚特主席的位置上站住脚,与毕罗喜杜村潘查亚特有一支女性支持的力量相关。毕罗喜杜村潘查亚特委员会经选举产生的12名成员中,有6位是女性。相对男性成员,她们与杰哈玛·莎卡的来往密切,接受她的领导安排。

表1 毕罗喜杜村潘查亚特的女性成员

按照印度村级潘查亚特组织结构的规定,村潘查亚特下设5个常设的委员会。5个委员会中,有3个委员会的负责人由女性担任,女主席杰哈玛·莎卡担任计划与预算委员会的负责人,村潘查亚特女性代表苏尼塔·比斯娃丝是教育与健康委员会负责人,阿尼塔·蒂卡达担任妇女儿童发展委员会的负责人,她们都是由杰哈玛·莎卡提名任命的。村潘查亚特女性成员的共同特点是受过教育,能够在公众面前表达观点,对自己所承担的工作有热情,乐于接受杰哈玛·莎卡的安排,对潘查亚特这个组织以及潘查亚特中女性群体有认同感和归属感。

杰哈玛·莎卡安排我们在毕罗喜杜村首访的家庭是苏尼塔·比斯娃丝家。苏尼塔·比斯娃丝的家属于表列种姓家庭,没有土地,她丈夫家的种姓职业是为印度教寺庙里的大型仪式或者节日庆典的音乐、场地布置与装饰等服务。我们到访时,苏尼塔·比斯娃丝和她婆婆做好了西孟加拉传统点心和饮料来招待,苏尼塔·比斯娃丝的丈夫和小儿子全程旁听。苏尼塔·比斯娃丝对村潘查亚特代表和执行委员会负责人的工作表现出很高的热情和责任感。刚上任为教育与健康委员会负责人,就为她的村庄争取了一个修建村内水泥路的项目,这让她很有信心。

在苏尼塔·比斯娃丝家的访谈,杰哈玛·莎卡邀请了阿尼塔·蒂卡达和瑞帕·玛达尔一同参加。身穿深红色丽莎的阿尼塔·蒂卡达是妇女儿童发展委员会的负责人,表列种姓,中学文化程度,政治经历7年,也是草根国大党的永久成员,参加选举两次并当选。与杰哈玛·莎卡相比,她在潘查亚特工作的时间更长,更有参与经验,看上去沉稳有见识,是女性团队的核心成员。

莎瑞拉·玛丽卡是村潘查亚特中女性年龄最长的一位,已经50多岁了。她完成了小学阶段的学习,是她那个时代的佼佼者,印度共产党(马)的永久成员,参加村潘查亚特选举两次,2013年成功当选为代表。尽管语言不通,她还是主动与我们交流,表达条理清晰,并不怯场。莎拉·玛丽卡受教育程度不高,但政治经验较丰富,能灵活处理问题和应对挑战。

在毕罗喜杜的潘查亚特办公室,我们访问了瑞帕·玛达尔,她一般种姓,信仰伊斯兰教,是穆斯林妇女代表。高中文化程度,政治经历8年,草根国大党的核心成员。除了来参加会议,平时不来办公室,但对农村事务也有些自己的见解,在接受访谈中面对“怎么提高妇女的地位,促进妇女参政?”的提问,她回答说,要重视教育,特别是女童的教育,要加强现代化教育设备及技术的运用。

加木娜·格哈斯也是潘查亚特的成员。她受杰哈玛·莎卡的委托,陪同我们在村里访谈。除了这5位潘查亚特的女成员外,被杰哈玛·莎卡委派工作的还有姬哈里玛·斯格哈,表列种姓,信仰印度教,大学毕业,未婚。她不是村潘查亚特成员,是由村潘查亚特女主席直接任命的村潘查亚特下设的专门委员会负责人,她天天在村潘查亚特办公室办公,表现比较活跃,但是办公室里没有她的座位。

村潘查亚特办公室还有一位村聘的女性雇员,专门负责协助潘查亚特主席杰哈玛·莎卡工作(比如端茶倒水、收送文件等工作),她天天到村潘查亚特办公室上班,除了协助潘查亚特主席杰哈玛·莎卡的工作以外,实际上还充当着杰哈玛·莎卡在村潘查亚特办公室里的信息收集工作。每当我们在村潘查亚特办公室采访时,她总会在旁认真倾听,这是杰哈玛·莎卡应对办公室信息被男性成员有意屏蔽的办法。

具有性别意识的潘查亚特女性团队。杰哈玛·莎卡是毕罗喜杜行政村有史以来的第一位女主席。她担任主席给村潘查亚特的工作带来一些改变,其中比较明显的是对民生的关注和致力于改善妇女儿童的处境。通过对印度田野调查和文献查阅,我们发现村潘查亚特的女主席(女委员)的共同特点是,有着为妇女儿童代言的自觉,具有鲜明的性别意识(受家庭支配的那部分人除外),这与中国农村村级女干部男性化或中性化的特点有所不同。

杰哈玛·莎卡担任主席以来,有关妇女发展方面的工作非常具体而有实效。她帮助女委员们理解工作,认为任何工作都应该有妇女的参与;妇女自助小组组建和开展活动,现在全村共有80多个妇女自助小组,通过组成团队发展经济,提高妇女在家庭之外的经济收入;举办村妇女论坛,组织母亲会议和反对早婚;推广妇女的生育健康观念,以前很多妇女在家生育小孩,现在九成以上的妇女到医院生育。此外,她还着力推进一些与民生相关的社会福利项目,如道路、养老、公共卫生、饮食卫生等有关民生的事项,最明显的事例是

“厕所革命”,现在毕罗喜杜村的每一个家庭都有一个独立的厕所。杰哈玛·莎卡告诉我们,她想多为村民做事,如促进女孩接受教育、修路建桥。也许正因为如此,杰哈玛·莎卡在女性群体中似乎更有号召力。

从毕罗喜杜村向外看,研究者蒙娜什·诺介绍过同样的例子,在班库拉,一位妇女当选为村潘查亚特主席后,认为自己有责任维护村庄妇女的利益,对妇女的关键需要做出回应,在她当政时期,许多面临特殊困难的妇女和她联系,一些具体妇女问题可以在潘查亚特会议上得到讨论。如果是男性当权,这些困难很难提上议程和得到解决。西孟加拉潘查亚特研究所的芊求丽·苏潘娜教授在西孟加拉邦南部240个村潘查亚特女性成员中进行的问卷调查发现,潘查亚特女性参与的治理偏好排序,改善妇女儿童处境排在比较优先的选项。这与我们在毕罗喜杜村的发现是一致的。

三、国家的雄心:制度入宪与农村妇女入选潘查亚特的高比例

毕罗喜杜村和费德波村两个村潘查亚特中女性委员比例都超过或达到半数,在印度村级自治组织中这是普遍现象。印度农村妇女入选潘查亚特并担任主职的高比例居于世界领先的位置,是全球做得最好的国家之一,也是印度在国际上一张闪光的名片。

基层潘查亚特中女性的高比例。从毕罗喜杜村放眼西孟加拉邦和全印度,根据印度官方的统计数据,2014年初全印度三级(县、区、村)潘查亚特中女代表占比45.9%,大多数邦的三级潘查亚特机构中妇女代表接近、达到或超过50%。我们所调查的毕罗喜杜村和费德波村位于南部地区,村潘查亚特中女代表的比例超过50%,与全国的水平相当。2012-2013年,印度全国农村村潘查亚特主席中,女性占比是45.8%,在印度这样一个男权主导的传统文化环境中,村潘查亚特中的女性代表和女性主席能达到如此高的比例,与印度国家高度干预是密切相关的[5]。

潘查亚特的性别配额制度进入宪法。印度基层的潘查亚特制度发展史上,1993年印度宪法第73次修正案具有里程碑的意义。该宪法修正案明确要求每个邦直接选举产生县、区、村三级潘查亚特。每个层级的潘查亚特中必须保留33%的女性席位,并且通过公开选举落实妇女代表资格。表列种姓和表列部落按总人口的比例在潘查亚特中保留相应席位。其具体规定如下:

·村级潘查亚特委员会的直接选举中应确保不少于总席位的三分之一席位分配给妇女(包括为属于下层种姓和贱民部落的妇女保留三分之一的席位),妇女的保留席位要在不同的选区轮流分配。

·各级潘查亚特委员会的办公室要为妇女(包括那些来自下层种姓和部落的妇女)保留占总数三分之一的职数。

正是这部宪法修正案的推动,大量妇女被选进村级潘查亚特组织,制度的保证发挥了积极作用,增加了妇女政治参与的能力安全。

特别要注意的是,2005年,比哈尔邦立法会通过法案,率先将三级基层自治机构中妇女成员的比例提高到50%。随后安得拉邦、恰蒂斯加尔邦、恰尔肯德邦、喀拉拉邦、喜马偕尔邦、中央邦、北方邦、马哈拉施特拉邦、奥里萨邦、拉贾斯坦邦、特里普拉邦和北阿坎德邦等地方政府也确定了配额制中妇女保留席位增加至50%(该数据由印度前加尔各答大学政治学系主任普拉巴特·库马尔·达塔教授提供)。2009年印度总统帕蒂尔在新一届联邦议会成立会议上提出,联邦议会应该考虑修改宪法,把基层自治机构中妇女成员的比例提高到50%。印度农村潘查亚特中的性别配额制是在宪法层次高位运行,显然极大地提升了该法条的地位和执行力。

此外,印度政府多次将妇女赋权与发展列入国家五年发展计划中。国家出台了多项帮助农村妇女的教育、健康、经济和政治的赋权计划,并且议会中设有常务委员会以监督妇女权力的落实。印度农村妇女参与村庄治理的能力安全——制度(特别是宪法、政策及公共行动)支持——从元政策到具体政策、再到具体计划、公共行动、议会监督,形成一个立体的制度矩阵,从政治及公共行动等方面全方位提供了农村妇女参与村庄治理的能力安全保障。纳斯鲍姆说,“我们在这里也可以点名表扬印度农村的村务委员会中女性占三分之一的配额,这可以说是近期以来民主体制所设计的最具赋权性的举措之一”,“该措施通过一项对所有人均有约束力的宪法修正案得到执行,印度妇女因此以这种非凡的方式得到了赋权”4。

四、费德波村的安加丽:父(夫)权制家庭与潘查亚特女委员的“橡皮图章”

诚如上所述,印度村潘查亚特中的妇女参与确有世界瞩目的高比例,妇女主席及委员们的参与行动可圈可点。但是,通过在毕罗喜杜村和费德波村更深入的调查以及广泛的文献查阅,我们发现,尽管有国家宪法、地方制度、项目及行动的支持,她们仍面临巨大的困难和障碍。

哭泣的女主席。受西孟加拉邦农村与潘查亚特发展研究所苏潘娜·芊求丽教授的邀请,我们参加了一个名为“妇女赋权与潘查亚特作用的工作坊”的会议。会上发言的潘查亚特女主席们讲到伤心处都泣不成声,其中便有毕罗喜杜村的杰哈玛·莎卡。为了安慰她,苏潘娜教授给她递去纸巾,抚摸她的背,拍拍她的肩,安慰她把话讲下去。与会的莫那吉解释说,这些村潘查亚特女主席谈及自己履职的故事令人心酸,都是和着血泪的斗争史。

经典父(夫)权制:印度农村基础性家庭制度。印度农村妇女入选基层潘查亚特、参与基层治理,所面临的巨大阻碍和重重困难,是一个多维度的综合系统因素。来自以夫权和家长权力为中心建构起来印度“经典父(夫)权制”的乡村基础性家庭制度,是其最大困扰和阻力之一。

印度乡村的社会结构与中国不同,传统中国看重血缘团体,村庄由宗族、亲族、小亲族组成初级群体结构,因血缘认同而采取共同的集体行动。根据许烺光的研究,印度人“与中国人相比,他与亲人、祖先以及未出生子孙的关系远未达到组织化的程度,因此,没有为他准备着一个相应的、具有恒定持久且凝聚连续性的(亲属)圈”[6],与中国以宗族(或亲族)等亲属为参与单位不同,印度的家庭是一个很重要的参与单位。在经典父(夫)权制的印度农村,“因为大多数妇女的实际生活仍然是在家庭和共同体中度过的,而在家庭和共同体中,规约日常实践的不是法律而是其他权威”[7]。家庭权威的典型体现便是夫权及家长权。

印度独立已经七十余年,印度农村大部分地区的妇女仍然生活在经典父权制的家庭文化环境中,女性从童年开始就受到严重性别歧视,接受低顺、卑下、服从、隔离等训诫,妇女在日常活动中必须遵守当地“性别手册”规定的“礼制、虔诚和谦逊”的规范[8]。社会和家庭的优质资源极度偏向男性,家族世系按男性来继承,生活安排以男性为中心,男孩比女孩更受欢迎,在家庭中男子获得营养、儿童保育和教育方面的需求得到优先考虑。

印度农村盛行的父(夫)权制规范严重限制了妇女的社会参与及家庭以外的交往,“女性很少与亲属之外的男性互动。许多妇女无人陪伴被禁止进入乡村市场。她们的活动半径通常仅限于村庄的井或池塘。尽管妇女可以聚集在这些地点,但她们的相遇通常仅限于一次与几名妇女进行短暂互动。这些互动并不一定会产生团结感,也不一定构成在危机时期可以依靠的有意义的社会纽带的基础”[9]。传统印度社会公共空间和政治场域只对男性开放,印度盛行的深闺制度要求女性隐居家中,在工作场所和非正式场合的公共场所,妇女通常与男子隔离[10]。即使印度独立已经七十余年,这种性别隔离的惯习仍然在很大程度上得以保留和延续,公婆或丈夫仍限制妇女外出或与家庭外的男性交往。直到21世纪前十年,在西孟加拉的农村,“约80%的已婚妇女在外出时需得到许可,哪怕是去看医生”[11]。如果女性“背离当地性别规范,会煽动起家庭暴力和公众羞辱感”[8],例如喀拉拉邦村潘查亚特女主席苏萝克玛在回忆中讲到,有一次潘查亚特会议进程延迟了,一位妇女委员的丈夫冲进了会议室,在其他人面前虐待他的妻子,并将他妻子从会议上拖了出去。他还辱骂了苏萝克玛,原因是耽误了他妻子做家务的时间。

在毕罗喜杜村和费德波村我们观察到,村里开会或聚会时,男女绝对不会杂坐,女性们坐在一起(往往是靠后的位置),男性们则坐在另外的地方(往往靠前)。村潘查亚特办公室的男性职员基本上都不与主席杰哈玛·莎卡交流,更多的是与男性副主席高塔马·卡里塔尼亚交流工作,只有一位与杰哈玛·莎卡同姓的男性委员与她打打招呼。高塔马·卡里塔尼亚上午到办公室上班,杰哈玛·莎卡下午到办公室上班,男性村民一般都上午到办公室找高塔马·卡里塔尼亚办事。我们亲眼见到的一个情景是,副主席高塔马·卡里塔尼亚走在路上,一位年轻的男村民看见他,立即上前问好并弯下腰恭恭敬敬摸他的脚,行摸脚礼。换言之,男性村民和潘查亚特男性职员用行动架空了杰哈玛·莎卡的主席职权。至于女委员们,则基本不去村潘查亚特办公室。毕罗喜杜的村民在接受访谈中说:

女性1:我不允许我的儿媳坐在选区,她知道什么?

男性1:听着,我们在家里做决定。女士们依赖我们。她们不能发表任何自己的意见。

女性2:我们是谦虚的女人。 我们不知道潘查亚特,不懂政治,什么都不懂。 我们怎能在男性面前说话?

男性村民不满意甚至非常恼火政府“强迫”他们接受潘查亚特的性别配额制度。他们在访谈中也表达了对女性参与村庄治理的不认同:

男性2:女人无法理解政治。 那她们聚会的必要性是什么?

男性3:不,不,她们在房子里比较舒服。她们不需要去公共场所,她们没有关于外部世界的经验。

费德波村的安加丽:女委员的“橡皮图章”。费德波村潘查亚特的主席是位年轻的男性,委员会有26人,妇女也占到了半数,与毕罗喜杜村相比较,费德波村的女委员相对沉默。在费德波村我们提出想访谈村潘查亚特的女性成员,主席很热情地亲自带领我们访问了上届潘查亚特女委员安加丽·达哈丽·安加丽(后面简称安加丽)的家。安加丽小学文化程度,年龄约40多岁,费德波村主席安排我们入座后,他先将安加丽的丈夫叫进屋里一番耳语,他们出来后,我们访谈的所有问题都由安加丽的丈夫代为回答,在整个访谈中,安加丽都保持沉默。直到我们直接向她提问“你履职时得到了家庭哪些支持?”并表示希望她本人回答时,得到的回答是:“丈夫全力支持但也全部由他决定。”安加丽的沉默不语以及她后来的回答,说明她在担任村潘查亚特委员时,基本处于失语状态,丈夫代替她发声和行使权力,安加丽保持沉默就好。

安加丽的现象,就是印度学者们所称女性参政的“橡皮图章”。出于村庄各种利益团体政治动员的需要,为了竞争专为女性保留的村潘查亚特委员或主席席位,村庄的各种势力会推出家庭成员(妻、母、媳)出来参加竞选,竞选获得保留席位后,实际上由家庭里的男性(夫、子、公公)来代行权力,出席会议、发表言论、投票等活动,当选的女性代表只是傀儡,男性是实际上的操控者。换言之,权利图章以女性之名获得,而真正掌权的人是家里的男性成员。

女性参政的“橡皮图章”现象在第73号修正案实施前比较严重,现今虽有改善,但仍然甚至比较多地存在。穆霍帕德海的研究提供了一个典型的案例。达丽·贝甘是烟草商哈兹·沙黑的儿媳,她所在区域的国大党为了取得这个潘查亚特保留席位,动员她的公公沙黑(国大党本区的主席)同意让达丽出来竞选,尽管沙黑并不乐意这样做,因为“我们家的妇女从不抛头露面,更别说担任公职了,她们的位置在家里”,但沙黑又出于“对我的政党有责任,我仍然是这街区的国大党主席,所以我同意了她的候选人提名”,沙黑的条件是不准达丽外出为自己争取选票。达丽成功当选后,沙黑对达丽的行动有诸多干涉,不允许她出头露面,所有的决策都由公公沙黑来决定[12]。1993年73号修正案实施之后,法案禁止潘查亚特妇女主席或代表在她们履行公务、参加村潘查亚特会议时由家人陪同。妇女参与潘查亚特管理的权利由家人操控的情况逐渐得到改变,但当下仍然有较多的存在。这种现象在村民访谈中有普遍的表达:

女性3:我丈夫做出了所有决定,我不知道。所以我不需要去参加村议会。他的想法也是我的看法。

女性4:没有我丈夫的帮助,我不能继续作为会员。由于我的家务劳动,我不能去解决村民的任何问题。

我丈夫代表我,在那里解决各种问题。

可见,印度要完全消除妇女参与村庄治理的“橡皮图章”问题,还尚需时日。如前所述,印度的家庭是一个很重要的参与单位。在苏潘娜的问卷调查中,潘查亚特中女性的参与与家庭的支持密切相关,而与亲戚的支持低相关。有70%的女代表们认为自己能够获得选票,当选村潘查亚特成员的原因之一,是来自家庭的支持,只有18.3%的女代表认同亲戚的帮助。绝大多数潘查亚特妇女代表在工作中都在一定程度上受到家庭(尤其是男性成员)的干扰。有接近四成的女代表在工作中感觉到家庭的经常性干预,只有23.6%的妇女没有受家庭干扰的体验。家庭与女代表参与村庄治理密切相关,来自家庭的支持,是重要的孵化性运作,而其反对便是腐蚀性的了。对妇女而言,家庭之内的夫权、家长权优先于国家法律而存在,并比国家更“在场”和更有威慑力。妇女参政保留席位实际上被丈夫所享用,这是一种权利的失败,如阿玛蒂亚森所言,“在流行传统性别观的社会中,妇女不能运用那些在形式上已经赋予她们的权利,这也是另外一类权利的失效”[13]。

五、性别、家庭与国家:悖论背后的悖论

现在我们要回到本文的主要问题了,一方面印度农村妇女入选潘查亚特创造了令世界瞩目的高参与比例,另一方面印度农村妇女在家庭中处于极为严重的被支配和不平等地位,经典父(夫)权制的村庄基础性家庭制度导致了妇女主席(包括委员)履职的艰难和治理的有效。解释这个悖论,绕不过国家这个分析维度。因为“国家是社会的组成部分,国家可能有助于塑造它们所嵌入的社会,但它们也持续被社会所塑造”[3]。国家通过宪法等干预手段来动员农村妇女参与政治,但国家又深受自身所嵌入的印度农村社会经典父(夫)权制家庭控制的反制,以致在印度国家在此问题上表现出高度干预和疲软乏力的相悖现象。

印度国家在推动农村妇女参与村庄管理等方面,无论是从宪法制定还是项目推进都是相当尽力的。在这个意义上“印度国家是高度干预的,它控制了印度的各种资源和具有创新能力的主要部分”[14]。印度国家在此问题上的高干预,是印度社会与国家互动共同形塑的。如阿图尔·柯里所言,对大多数低收入国家来说,国家与社会之间的影响往往是双向的。这种影响的双向性主张,对国家能力的集中研究需要辅以对特定国家社会背景的考量3。

其一,印度妇女参政所表现出的强大力量是国家政治必须吸纳的“需求群体”。印度妇女的社会地位低下,但蕴藏了巨大的政治参与力量。印度妇女踊跃参加政治活动,可追溯到印度民族独立运动。以甘地发起的“食盐进军”活动为例,甘地并没有邀请任何一位妇女参加,但这次食盐进军者中却有很多的妇女,她们在活动中表现异常活跃,“妇女投身政治,构成印度政治的一大特色”[15]。再如,在西孟加拉邦有着广泛影响的草根国大党领袖玛玛达·班纳吉,其最重要的动员和支持者是妇女,她当选为该邦的领导人时,妇女们身着绿色的衣服参与庆祝游行,队伍长达十余里。印度妇女参与政治所显示出的能量,影响并建构了印度的国家政治,成为其制定政策时不得不考虑的力量。

其二,消除种姓与性别不平等的努力彼此增强。林承节在《新编剑桥印度史》中文版总序中说,“印度和中国是有很大不同,最大区别就在于印度社会构成的复合性质”[16]。印度社会结构中错综复杂的深层联系,广泛存在的不平等的种姓制度与不平等的性别制度是一对联袂而至的兄弟,其压迫的依据相互证明,其制度的运行相互联系、相互增强。因此,消除这两种不平等也是相互证明、相互联系和相互增强的。“性别与种姓制度之间的互补性,以及离开其中一个打破另一个的难度。对种姓制度的最激烈的批评通常在保护妇女权利方面远远超过了其时代。”[17]第73次宪法修正案有关妇女在潘查亚特中参与的比例条文顺利出台并得到良好的执行,得益于印度社会为落后群体争取权利的活动,以及印度政府长期以来实施的弱势群体保留席位的制度性基础。

其三,印度政府的对农村妇女参政的高度干预是对碎片化社会和竞争性民主的适应性选择。由于多种姓、多民族、多部落、多宗教等原因,印度是一个异质性、碎片化特点十分显著的国家,印度社会结构的多元性本身很容易产生竞争性动员,所以精英之间的政治竞争往往演变为“需求群体”数量的与日俱增,“由于国家权力是以民主方式取得的,赢得或输掉选举的赌注就变得很高”[3]。农村妇女是印度政治中一个人口数量极为庞大的“需求群体”,印度农村妇女占农村劳动力的74%[18],无论农村的经济发展还是社会治理,妇女都是人口主体。从统计学的意义上说,也是选举投票的主体力量。亨廷顿曾在他的著作中将农民比喻为国家稳定的钟摆,接着亨廷顿的话来说,印度农村占据大多数的农村妇女更是钟摆的杠杆。印度国家采取高度干预主义来致力于增加底层妇女的政治参与机会,将性别配额制度写入宪法,也是基于印度社会的现实需求。

但是,高度干预的印度国家又是以“软国家”为特征,国家可以通过宪法来规定农村妇女入选村潘查亚特和担任主职的比例,却对印度农村规模上如汪洋大海、组织上如一盘散沙的经典父(夫)权制的基础性制度,国家缺乏有效干预的能力和动机,不得不做出一定的妥协。正所谓:“矢志改造社会的国家——在同其他社会势力接触中,也发现自己被改造了”[3]。其原因可以从下面三个维度来分析:

首先还是从政治历史的长周期视角来探析。“对权力进行具体历史的细致分析,为我们审视国家与社会的关键构件打开了空间”[3]。从19世纪中期以后,“农村公社底共同组织和经济基础已经破坏了,但是它的最坏的特点——即把社会分解为定型的和分离的原子——却还一直存在着”[19]。现在要想在印度农村找到古老村社的继续存在是很困难的,但透过现代喧嚣的表象,仍能看到古老村社的深层次影响,印度历史上的分散、独立、自成体系的村社制度以及建立在村社之上的种姓制度、管理秩序,年深日久淡化了印度农村、农民与国家的联系,成为印度的“软国家”的深层次潜在基础。

其次要从印度现行的政治制度来考察。如前所述,印度基层的权力结构是由竞争性民主选举产生的,“领导人为增强自己的政治需要而动员社群。需要一旦满足,运动往往就会消停”[3]。为了动员和获得妇女这个“需求群体”的支持,印度国家在改善妇女处境方面,关注了很多具体的问题,出台了不少的计划,但在触及印度农村经典父(夫)权制基础性家庭制度时,在涉及性别平等重大价值关切方面,却行动蹒跚,态度含糊。吴晓黎说,在喀拉拉“见过反对性别暴力的口号,从来没有见到性别平等的口号,哪怕是在妇女组织中”,“性别议题对公民来说是个边缘话题”[20],有关性别的议题常常附属于其他的政治议题而提出。由此可见,印度国家有关性别平等的模糊态度,其所做出的支持农村妇女入选潘查亚特的努力,在很大程度上都是受动员“需求群体”的工具理性驱动的。由此也可以解释,印度农村妇女入选潘查亚特的人数居于世界前列,但印度农村妇女在村庄的社会地位和家庭地位仍然很低。

再次是国家对于经典父(夫)权制家庭基础性制度的妥协。经典父(夫)权制是印度农村村庄的基础性制度。具有强大韧性的基础制度为维护家庭中的不平等资源分配及道德秩序,对妇女参加社会、政治和经济生活进行了无处不在、无孔不入的顽强抵制。“家庭活动中利益的不平等分配是印度两性关系最突出的特点。”[1]任何国家想把触角伸进社会的各个角落和各个缝隙并且以牺牲社会强势力量造福弱者的方式调整社会关系,都是非常困难的[3]。而印度农村传统的宗教文化信仰中有着极强的性别不平等的道德教义,并对其信众产生巨大的精神影响,“国家一旦与各种社会群体接触,就会与不同的道德秩序产生冲突,就要对其目标进行调整”3。国家只能在与社会互动中相互调适并相应妥协,才能达到双方都可接受的暂时平衡状态。

注 释

[1](29)阿马蒂亚·森、让·德雷兹:《印度:经济发展与社会机会》,唐飞君译,北京:社会科学文献出版社,2006年,第208页,第277页。

[2]刘筱红:《正义的能力理论:玛莎·纳斯鲍姆的社会性别分析框架》,见徐勇、邓大才主编:《政治科学研究》2019年卷·上,北京:中国社会科学出版社,2020年;刘筱红:《合作冲突、适应性偏好:阿玛蒂亚·森能力理论中的性别正义》,见徐勇、邓大才主编:《政治科学研究》2020年卷·上,北京:中国社会科学出版社,2021年。

[3](16)(18)(22)(24)(25)(27)(30)(31)乔尔·S.米格代尔、阿图尔·柯里、维维恩·苏主编:《国家权力与社会势力:第三世界的统治与变革》,郭为桂、曹武龙、林娜译,南京:江苏人民出版社,2017年,第12页,第2页,第335页,第109页,第17页,第11页,第110页,第113页,第17页。

[4]玛莎·纳斯鲍姆:《寻求有尊严的生活——正义的能力理论》,田雷译,北京:中国人民大学出版社,2016年,第69页,第124页。

[5]数据来源:Ministry of Statistics and

Programme Implementation,Govt.of India,ON1196.

[6]许烺光:《宗族·种姓·俱乐部》,薛刚译,尚会鹏校,北京:华夏出版社,1990年,第170页。

[7]帕萨·查特杰:《被治理者的政治:思索大部分世界的大众政治》,田立年译,陈光兴校,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第86页。

[8](13)Thomas Davidson and Paromita Sanyal,“Associational Participation and Network Expansion:Microcredit Self-Help Groups and

Poor Women’s Social Ties in Rural India,” Social Forces,vol.95,no.4,2017,pp.1695-1724.

[9](10)Paromita Sanyal,“From Credit to Collective Action:The Role of Microfinance in Promoting Women’s SocialCapital and

Normative Influence,”American Sociological Review,vol.74,no.4,2009,pp.529-550.

[10](11)Tim Dyson and Mick Moore,“On Kinship Structure,Female Autonomy,and Demographic Behavior in India,” Population and Development Review,vol.9,no.1,1983,pp.35-60.

[11](12)杨洪:《印度弱势群体:教育与政策》,北京:人民出版社,2011年,第31页。

[12](14)穆霍帕德海:《印度妇女在村务委员会中的参政作用》,《现代外国哲学社会科学文摘》1995年第9期。

[13](15)阿玛蒂亚·森:《理性与自由》,李风华译,北京:中国人民大学出版社,2006年,第259页。

[14](17)王红生:《论印度民主》,北京:社会科学文献出版社,2011年,第12页。

[15](19)杨翠柏:《南亚政治发展与宪政研究》,成都:巴蜀书社,2010年,第42页。

[16](20)林承节:《中文版总序》,见理查德·M.伊顿:《新编剑桥印度史》,马骥、杜娟、邓云斐译,昆明:云南人民出版社,2014年,第5页。

[17](21)阿玛蒂亚·森、让·德雷兹:《不确定的荣耀》,唐奇译,北京:中国人民大学出版社,2015年,第304页。

[18](23)周立:《三只手的舞蹈:印度调查与农村发展的龙象之争》,《银行家》2017年第7 期。

[19](26)马克思:《马克思论印度》,季羡林、曹葆华译,北京:人民出版社,1951年,第12页。

[20](28)吴晓黎:《社群、组织与大众民主:印度喀拉拉邦社会政治的民族志》,北京:北京大学出版社,2009年,第271页。