作者:陈 琤 陈永海 陈 斌 责任编辑:王雅娇 信息来源:《公共管理学报》2022年第2期 发布时间:2022-05-03 浏览次数: 41877次

【摘 要】上世纪90年代以来,中国城市公用事业供给模式呈现在科层、市场和混合模式之间反复的趋势。现有横截面研究关注工具性逻辑或适当性逻辑下的单一解释变量,未能揭示这一制度变迁背后的复杂因素。本文基于新制度主义中行动逻辑组合与权力结构变化的视角,分析性叙述广州市政环卫公用事业供给模式历时25年反复与变动的案例,发现广州城市环卫所经历的科层、市场、标准化合同以及国企一体化供给模式之间反复和变动的根源,在于环卫契约属性变化改变交易成本的工具性逻辑与地方政府从效率走向控制,并走向控制与效率双重目标的适当性逻辑的组合。同时,权力结构的变化带来模式选择的意外后果。基于该案例所构建“行动逻辑组合与权力结构变化”的解释机制需要通过其他公用事业行业和地区比较研究进一步改进。

【关键词】城市公用事业;供给模式;新制度主义;行动逻辑;权力结构

1 问题提出

城市公用事业是由地方政府或其委托的政府部门直接管辖的、为城市辖区内公众或不特定的多数人提供特定公共产品或公共服务的行业,如供水、供热、燃气、城市交通、污水收集与处理、环境卫生、垃圾处理、园林绿化等。计划经济时代,中国城市公用事业一直以职能部门及其下属事业单位或国企供给的自主运营为主。自上世纪90年代以来,各地纷纷开展公用事业市场化改革,以合同外包等供给模式鼓励民营和外资进入。此后,中国城市公用事业供给模式一直不断地变动。在市场化改革十多年之后,许多城市的环卫、公交和水务等领域出现收回自主运营的浪潮[1]。2013年之后,在中央的鼓励下,许多地方政府开始尝试PPP模式以及产业纵向一体化模式。但近年来,这一尝试受到地方隐形债务问题的牵制,面临不确定性[2]。此外,一些长期由国企供给的领域,如电力行业,刚刚开始市场化和一体化模式的探索,面临是否继续前行的争议和困惑。对于上述复杂的供给模式变化,开展回溯性的制度变迁研究十分重要。因此,本文提出以下研究问题:如何解释中国城市公用事业供给模式自20世纪90年代以来的反复和变动?厘清这一问题背后的解释变量及其组合机制,将有助于探索中国城市公用事业改革的方向。

上述供给模式类型对应Williamson给出的三种治理结构模式:科层、市场和混合模式[3]41-42。科层模式指的是组织内部提供的统一治理,对应上述的职能部门主管且由下属事业单位或国企运营的自主运营;市场模式包括强调竞争的即时市场和强调规制的缔约活动(如标准化合同),对应市场化改革中的合同外包。混合模式是介于科层和市场之间的中间序列的交易,包括注重关系合同的双边治理,例如上述的PPP模式和纵向一体化模式,以及科层和市场模式并存竞争的混合供给(Concurrent Contracting)和商业联盟等[4]。

新制度主义理论发展至今,为制度选择提供了两类行动逻辑的解释:一是来自于理性选择制度主义的工具性逻辑(Logic of Consequentiality)。工具性逻辑假设决策者基于理性计算和对自身利益最大化的追求进行制度选择[5]。二是社会学制度主义适当性逻辑(Logic of Appropriateness)。与工具性逻辑相反,社会学制度主义对决策者的行动提供适当性逻辑的解释,即相比于自身的理性计算和利益,决策者更看重制度选择是否符合当下的制度情景,即决策是否正当、适合[6]。

现有文献对城市公用事业供给模式变化的解释,都来自于这两类逻辑。

(1)工具性逻辑下的“契约属性-交易成本”解释路径。Williamson的交易成本经济学是工具性逻辑的典型例子,认为在节约交易成本的目的之下,挑战在于“理解诸如契约属性如何导致各种特定经济制度的产生”[7]。这一逻辑下的文献将公用事业的每一次供给模式选择看作是决策者为了降低受契约属性影响的交易成本:影响交易的三个契约属性(不确定性、交易频率和资产专用性)的程度发生变化会导致当下供给模式的交易成本相对变化。当契约属性比较简单,即交易频率、不确定性和资产专用性较低的情况下,竞争性即时市场模式的交易成本较低,是比较适合的模式。在契约属性变得复杂的情况下,市场模式的交易成本提升。在资产专用性较低的情况下,决策者会选择缔约活动(如标准化合同)来降低不确定性和高交易频率带来的交易成本;在资产专用性较高,交易频率和不确定性也较高的情况下,会采用双边治理等混合模式甚至科层这一统一治理的模式[3]43-84。

在20世纪80年代兴起的公共服务民营化与市场化浪潮的背景下,上述“契约属性-交易成本”的工具性逻辑成为早期用于论证市场化模式优势的解释机制[8],此后的许多研究对不同公用事业行业的契约属性进行测量和比较,并指出契约属性越复杂的公用事业行业(如资产专用性越高、交易频率和不确定越高),政府越倾向于选择科层模式或混合模式[9]。

(2)适当性逻辑下的“制度情景-策略目标”解释路径。本世纪以来,随着城市公用事业的发展,供给模式出现多样化。新近的研究者发现工具性逻辑无法解释供给模式的变化,意识到供给模式的选择不仅是为了降低交易成本,还要回应制度情景下的影响,其中包括:市场结构特征,如市场竞争程度、城乡属性和人口密度[10];政治结构和制度环境,如公众关注和劳工团体的利益、政治意识形态的压力、党派属性[11];官僚层级压力[12];政治制度结构与社会资本[13]。供给模式的选择是决策者基于适当性逻辑的策略,为了回应制度情景下多样性的目标[14]。

然而,现有文献对于回答本文的制度变迁问题,仍有两个方面的改进空间。

(1)需要关注行动逻辑的组合机制。尽管现有研究的解释变量都来自于工具性逻辑或适当性逻辑,但大部分研究提供的是由行动逻辑发展的解释变量,尚未有上升到将行动逻辑作为解释机制层面的研究意识。其次,尽管在新制度主义理论中这两类逻辑已经互相接纳,部分涉及到行动逻辑的研究,但尚未考虑如何将两类逻辑组合的机制。这很大程度上是来自于研究方法的局限:大部分的现有研究是定量研究,强调单一自变量的竞争力,难以提供从自变量到达因变量的解释机制以及变量/条件的组合[15]。

(2)需要关注制度变迁中的权力结构变化。大部分现有研究关注的是某个节点的供给模式变化,尚未有研究关注长时期的供给模式的反复和变化。当研究问题从制度选择转向制度变迁,需要增加历史制度主义的视角,即在长时期内,制度选择会带来权力结构的动态变化,并可能以意外后果的方式改变制度选择。然而,现有研究受限于横截面研究的狭窄时空,难以观察权力关系的历时性变化及其引发的后果。

本文尝试弥补上述维度不足:(1)在新制度主义理论视角下构建“行动逻辑组合与权力结构变化-供给模式类型变化”的分析框架;(2)在研究方法上,分析性叙述一个典型的城市公用事业案例——广州历时25年的城市环卫供给模式反复与变动的过程。在分析框架的指引下,本文在个案叙述过程中推导出行动逻辑与供给模式类型互动的类型学框架,提供能够解释城市公用事业供给模式变化的因果机制。

2 分析框架

本文的分析框架,一方面指向工具性逻辑与适当性逻辑对公用事业供给模式选择所提供的预设,以及两类逻辑组合下的解释机制。另一方面指向历史制度主义中有关权力结构的历时性变化,与行动逻辑融合,解释不同时段供给模式的变迁。

2.1 工具性逻辑:供给模式的选择回应契约属性-交易成本的变化

中国的城市化进程快速且波动,公用事业的契约属性会因所在地城市化进程和相关城市治理政策的影响而产生变化,进而带来效率性交易成本的变化。

(1)所在地城市化进程所带来的人口和产业集聚程度,会显著影响公用事业的交易频率和不确定性。如大量用水、用电和交通拥堵,会增加修建、维护和生产这些公用事业的频率。同时,也会带来更高几率和规模的风险及不确定性,例如突发污染事件和城市灾害。(2)当地政府治理政策的变化直接影响交易频率和不确定性。这些政策变化即是为了回应本地的城市化需求,如许多城市高速发展时期的城市建设就包括城市公用事业的建设和扩容;也可能是为了回应体系内的层级压力,如2008年开始实施的“四万亿”计划期间,许多城市为获得中央资金支持,大幅度投入本地配套资金建设城市基础设施和公用事业。此外,城市治理频繁使用的运动式治理模式往往会带来突发的决策注意力,例如环保督察回头看、抽查、临检等突击整治导致城市公用事业需要维持突发应急状态,为城市公用事业的供给带来不确定性。(3)与上述两个契约属性相比,资产专用性更多取决于行业技术特征,但是,产业治理政策的变化也会倒逼资产专用性变化。例如在环境治理压力下,电力事业在环保设施加大专用性投入,市政垃圾运输和处理设备为回应餐厨垃圾分类处理政策所加大的专用性投入等。因此,工具性逻辑提供的预设是:在中国城市化进程日益激烈以及城市治理政策更加密集的情况下,以市场模式为开端的城市公用事业将出现更高的交易频率、不确定性和资产专用性,这都将推高采用市场模式的交易成本,诱发供给模式离开市场模式,走向科层或混合模式。

2.2 适当性逻辑:供给模式选择回应制度情景下的策略目标

“制度情景-策略目标”的解释路径遵循适当性逻辑:地方政府会选择与当下的策略目标匹配的供给模式,以回应制度情景的变化。

公用事业具有效率和控制两个目标。一方面,城市公用事业是依附于基础设施的公共服务,资产投入相对较大,城市化发展对公用事业的需求带来巨大的财政和融资压力。因此,公用事业需要考虑效率性目标,即追求公用事业低成本和高效益的供给,与工具性逻辑一致。另一方面,公用事业本质仍是公共产品和公共服务,部分公用事业是国家垄断产业的延伸,具有垄断品性质,需要考虑政治利益协调、体制改革、基础设施产权掌控、供给均等化以及劳工利益保护等控制性目标[16,17,18,19]。

制度情景变化导致地方政府公用事业策略在效率性与控制性目标之间摇摆。制度情景主要包括场域内指导性的规则、同行经验以及专业规范[20],相应的,在中国的公用事业领域,这些制度情景具体指向:(1)国家对公用事业的方向性政策。在中国,国家对地方公用事业的方向性政策一直与事业单位和国企的体制改革紧密相关,也与国家对公用事业的产业发展战略有关,如环保、水利、电力和交通产业等。这些方向性政策为地方政府带来控制性或效率性目标或两者兼顾。(2)其他地区的公用事业的策略目标。自上世纪90年代市场化改革之后,地方政府的公用事业发展的方向和速度都有差异,形成了地方之间可以参照和模仿的对象。(3)公用事业市场管制的价值理念。从全球视野看,这一价值理念一直都在新自由主义和干预主义之间摇摆,前者主张市场调节,带来效率性目标;后者主张更多管制,带来控制性目标[21]。中国的城市公用事业改革以市场化改革为起点,其价值理念与1980年代起风靡全球的新自由主义改革相呼应,其后也发生着历时性的变化[22]。此外,考虑到制度变迁中可能的意外后果,制度情景也包括某一时刻该地区特殊性的(Context Specific)的决策场景。

不同供给模式在追求控制性或效率性目标上存在差异。科层模式的控制程度最高,市场模式的控制程度最低,但提升效率的程度最高,混合模式二者兼顾[3,8]。因此,适当性逻辑提供的预设是:当地方政府对公用事业采用控制策略的时候,会倾向于选择科层模式。当地方政府对公用事业采用效率策略之时,会倾向于选择市场模式。但是,当地方政府采用效率与控制兼具的策略之时,会倾向于选择科层与市场之间的混合模式,如关系合同、混合供给等,既保证效率,又能够保证控制。

2.3 行动逻辑的组合机制

早期新制度主义的文献倾向于将适当性逻辑与工具性逻辑看作竞争性逻辑,例如技术性组织更多采用工具性逻辑,制度性组织更多采用适当性逻辑[23,24]。随着新制度主义多种范式之间的融合,研究者开始意识到,适当性逻辑和工具性逻辑并非互斥,而是在特定情景下的组合,以及某一逻辑相对另一种逻辑在解释上具有主导性[25,26]。

尽管新制度主义理论的发展已经走向主张两类逻辑的组合,但如何确定主导性逻辑,并整合两类逻辑各自提供的解释机制,形成可以预测供给模式类型的组合机制,仍是一个挑战。在现有理论基础上,我们预设,适当性逻辑是组合机制中的主导性逻辑,这是因为,作为层级体制中的决策者,地方政府更有激励去回应制度情景,尤其是国家的方向性政策,因此,适当性逻辑下的制度情景-策略目标路径充分决定了供给模式的方向。其次,遵循工具性逻辑的契约属性-交易成本的路径是辅助性逻辑,源于其本身具有的功能主义缺陷:尽管指出降低交易成本的必要性会改变制度选择,但却无法解释新的制度选择是基于何种机制和过程出现[27]。因此,契约属性变化引发的效率性交易成本,导致决策者有必要改变现有模式A,但为何以及如何从现有模式走向替代模式B而非其他替代模式C,则不仅仅是效率性交易成本的考量,更是回应制度情景的适当性逻辑的考量。本文将在下述广州环卫案例中检验这一预设,并提炼两类逻辑整合后的组合机制和供给模式类型。

2.4 权力结构的变化

制度变迁的横截面是决策者的制度选择,但并非是一个单向度的决策权力使用。解释制度变迁,需要关注行动者之间的权力关系、冲突和抗争,亦即权力结构的变化[28]。

尽管权力结构的变化是决策者必须回应的制度情景的一部分,已包含于行动逻辑组合机制当中,但本文仍将权力结构的变化单独“拎出”,作为分析框架的暗线。这是因为,公用事业供给模式改革尤其牵涉主要行动者之间的权力结构冲突,是难以回避的议题:公用事业领域的主要行动者包括拥有支配性决策的政府(地方政府和主管职能部门)、企业(国企、民企或混合性质企业)和从业人员(这取决于该行业的劳动密集程度)。由于公用事业供给需要通过政企合同联结,因此,相比其他的体制改革领域,这三者的权力结构可能呈现出一个既锁定(Lock-in)又不稳定的状态[29]。在中国,行动者权力结构的宏观背景是一个具有依赖性的政府-市场关系:市场和劳动者脱胎于计划经济体制,一直在政府管制和权力干预的“包裹”之下运行和发展[30],但市场主体与劳动者也具有影响权力结构的能动性和“谈判”权力[31]。此外,权力结构的变化需要放置于时间序列当中才能得以呈现,并理解其所带来的意外后果,这提醒了历史过程视角在分析框架中的重要性。因此,我们预设,在一个长时期内,权力结构会展现出型塑、断裂和再均衡的状态,构成公用事业供给模式决策所面临的重要制度情景,牵引地方政府行动逻辑层面的解释。

3 研究方法与个案选择

本文的分析框架接纳了社会学制度主义和理性选择制度主义,并关注历史过程,因此,本文选择分析性叙述(Analytic Narrative)的研究策略。分析性叙述是将理性选择理论的分析框架与关注情境和事件展开过程的历史研究叙述方法结合的形式[32],在具体的叙述中,生成有情境边界的中层理论[33]。因此,分析性叙述尝试打破理性选择制度主义为追求理论演绎而忽略现实情境和机制的局限性。区别于扎根理论策略或过程追踪,分析性叙述仍要求来自于理论的预设和分析框架;也区别于基于理论的案例分析,在案例叙述中,分析框架和预设会发展出新的生命力,形成更为完整和值得概推的解释机制。

分析性叙述对个案选择有能够进行充分理论演绎的要求,要求能够在分析框架的指引下,有充分的叙述空间推动解释机制的呈现,以尽可能地达到理论概推的目的[34]。

因此,本文基于以下理由,选择广州中心城区自1995年至今四次不同的环卫1供给模式改革作为叙述个案(以下简称广州案例)2。

(1)环卫作为典型城市公用事业,具备公用事业在技术和治理上的共性,包括受到城市化进程和城市治理政策影响的契约属性,具备明显的效率性和控制性目标。此外,环卫是改革历程最长的行业之一,从新中国成立后的事业单位建制、上世纪市场化改革,到本世纪的产业化改革,都走在公用事业供给模式变革的前沿1。因此,基于环卫行业上所发展的解释机制在运用到其他公用事业行业后,可能能够提供最大可能的解释和预测。

(2)选择广州环卫作为案例,是因为与其他城市环卫相比,广州环卫的供给模式变化曲折,几乎涵盖了所有供给模式的类型,有助于最大化分析框架的作用。以Williamson的科层、市场和混合模式为分类标准,广州的环卫改革自1995年迄今经历的四次供给模式变化,涵盖了这三大类当中的所有类型,包括科层模式、短期合同的即时市场模式、标准化合同的市场模式以及混合模式中的双边治理模式。第一次供给模式变动发生在1995年开始至2001年,广州的环卫从科层转向短期合同的即时市场。第二次供给模式变化发生在2001年至2012年,在这一时期,广州中心城区的市政环卫出现从短期合同的市场走向标准化合同的市场的尝试。第三次供给模式变化发生2012年至2016年,2012年一场大规模的环卫工人停工事件和环卫系统腐败案件打断了标准化合同的尝试,广州中心城区纷纷在与环卫承包商的合同到期后,回归自主保洁。第四次供给模式变化从2016年至今,广州市开始规划将中心城区中端的垃圾收运作业通过长期特许权合同的方式委托给负责终端垃圾处理的国企,并在未来几年逐步实现产业化一体化作业的模式。这可以看作是混合模式中的一种,即政府与国企长期合作的双边治理。

(3)广州环卫供给模式的反复与变动,需要超越契约属性-交易成本的工具性逻辑及其常用的比较静态分析,进入叙述的情景寻找细致的解释机制,适用于分析性叙述。从工具性逻辑看,环卫是资产专用性低的行业,不具备双方互相依赖的条件;技术和自然环境带来的不确定性低,只有偶发的风险,可以提前在合同中规划;交易频率反映为作业频率,可以根据垃圾量和劳动定额提前设计。从静态来看,这三个契约属性决定了环卫是低交易成本的行业,适宜竞争的即时市场模式,并不需要通过科层或复杂的长期合同供给,但这无法解释上述现象里的模式变化和反复。换言之,对这一现象的解释需要超越单一逻辑的解释,并放置在历史过程中观察。

本文案例中的第一手数据和材料来自于作者自2012年至2020年对广州市政环卫供给模式改革历程的跟踪观察。其中,作者在历次改革后的关键时点进行了以访谈为主的数据和材料收集,包括一对一的半结构访谈、参与式观察和焦点小组访谈。第一轮访谈集中在2012—2013年,作者访谈了亲历1990年代市场化改革和2013年广州市政环卫改革的关键知情者,形成后续跟踪观察的提纲和要点。第二轮访谈集中于2018年,作者对广州十个区的城管部门和环卫站所、长期参与广州环卫工作的环卫企业、各区的环卫工人进行了焦点小组访谈,并针对外包企业进行问卷调查。第三轮访谈在2020年,对上述十个区的城管部门和环卫站所进行了回访,并增加了这一时期参与的国企的访谈。本文案例中的第二手数据和材料来自于作者收集的公开文件和受访者合规提供的材料,包括招投标文件、官方网站报告、政策文本、媒体报道和档案等,提供三角佐证。

4 广州环卫事业供给模式的变迁

4.1 第一次供给模式转变:从科层到市场(1995—2001年)

上世纪90年代之前,广州环卫是由环卫部门及其事业单位供给的科层模式。1995年,广州一些城区和街道开始试行短期合同外包,2001年,以《广州市市容环境卫生管理体制改革方案》(穗府函[2001]33号)为标志,广州各区开始推进市场化改革,标志着广州环卫供给模式从科层转向短期合同的即时市场。在具体设计上,体现为体制收缩和市场培育两个方面:(1)体制收缩包括环卫站保留监督、收费和宣传的职能,改为环卫监督管理站或并入所属区域市容环卫监督管理所。(2)市场培育以短期合同的竞争市场为目标,市区街道三级政府分头招标,同时大规模培育市场主体,形成以中小型民营企业为主的市场状态。

(1)工具性逻辑:低交易成本带来改变科层模式的必要性。上世纪90年代,广州处于城市化发展的初期,市政环卫事业尚未面临人口激增和产业发展带来的环境治理压力。在1990年,广州的城镇化水平为57.4%,截止2000年,广州的城镇化水平也才增长到62.24%。1990年广州环卫实际清扫垃圾面积为2112万平方米,到2000年,广州环卫实际清扫垃圾面积也仅增加到2288万平方米[35,36]。此时,环卫并非各级政府重点关注的治理工作内容。相关的政策仅有1992年发布《广州市创建国家卫生城市规划》(穗府[1992]24号),提出在1995年建成国家卫生城市的计划。但这一目标并未达成。

低度的城市化以及低度的政治注意力赋予了当时市政环卫运作的低交易频率和极低的不确定性。受制于当时的技术产业发展水平,清洁与收运都是简单的工具设备和低价值的人力,环卫事业的资产专用性程度十分低下。当时广州普遍使用手推保洁车、洒水车等非机动化设备,截止2000年,广州投入使用的机动化扫路车只有78台[37]。

理论上,这三类低度的契约属性决定了竞争性即时市场模式能够提供比科层模式更低的交易成本,是适合于当时市政环卫的制度选择。但是,这一功能主义的视角解释了从科层转向市场的必要性,却无法解释为何市场化改革在1995年之前都没有发生。我们认为,触发的机制来自于这一时期适时出现的效率性目标以及地方政府在适当性逻辑下的回应。

(2)适当性逻辑:选择竞争性即时市场模式回应效率性目标。上世纪90年代中期开展的旨在“去编制和财政包袱”的事业单位体制改革,以及新自由主义潮流下主张竞争和节约成本的价值理念,成为这一时期广州环卫公用事业采用效率性目标的制度背景。

新中国成立以来,由于长期处于计划经济和单位制的状态,市政环卫的策略目标是追求环卫事业单位系统稳定的控制性目标,但也导致了庞大编制和财政负担。

首先,1990年代中期国家的方向性政策(事业单位体制改革)瓦解了这一导向,并触发了这一时期的市场化改革。为了配合当时事业单位体制改革中“去编制和财政包袱”的效率性目标,在当时广州环卫市场化改革的动员讲话中,事业单位改制和去财政包袱成为重点提及的话语,如:

“整体来看,绝大部分作业仍由各级环卫部门属下的作业单位(事业单位)独家经营。由于缺乏竞争,作业质量和作业效率有待提高。因此,我们必须通过改革,打破目前环卫独家经营的局面。”

“长期计划经济条件下形成的只注重社会效益,而忽视经济效益,不计成本开支,不讲经济效益的‘等、靠、要’运行机制,使政府财政投入逐年上升,已深感不胜负担。”3

其次,上世纪80年代起席卷全球的新自由主义理念在公用事业领域带来了推崇市场竞争和节约成本的价值取向[38]。在中国,2002年原建设部出台的标志性政策《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》(建城[2002]272号)中,首次在全国层面明确提出在公用事业领域通过市场竞争降低成本的概念。作为改革前沿的广州,比原建设部早一年出台的市场化改革方案已经把握住这一价值理念:“改革的环卫市场化将更加注重环卫投入的经营效益,精打细算,开源节流,最大限度地控制成本,避免浪费。4”此外,广州在各区的市场化改革推广中,改革者以竞争和成本节约作为评价试点城区市场化改革效果的标准,鼓励各区学习试点的竞争性承包的效率优势。“广州原X区实行合同承包之后,减员1/3,费用减少1/4,车辆完好率提高30%,交通事故率下降42%,共节约开支500多万元。”5

如上所述,契约属性带来的低交易成本(工具性逻辑)和回应“效率性目标”的策略(适当性逻辑)共同解释了这一变化。契约属性解释了从科层转向以短期合同、竞争为主的市场是交易成本最低的必要选择;决策者在事业单位体制改革的制度背景和推崇竞争的价值理念之下所选择的效率性目标,则充分地解释了为何供给模式在这一时期从科层走向市场模式。

(3)权力结构:从单一稳定到多方失衡。这一时期形成了分头招标的市-区-街道各层级政府、数量众多的中小型民营企业以及大量从体制内转移至市场的环卫工人三者之间所构成的权力结构。权力结构后期逐步失衡隐藏在当时两个关键性的市场竞争规则的设计上。

一是设立“最低价者中标”的招标标准。在合同业务量缺乏规范测量的前提下,许多政府业主以无限制最低承包价格为招标标准,将环卫作业成本从发包的政府业主转移至企业[39]。

二是设立了以广州市最低工资标准为参照的环卫工人工资标准。在广州通用的招标文本中,唯一与工人待遇保障相关的条款为:“承包期间,工人的工资由乙方根据劳动法规确定和发放,工资标准不能低于广州市最低工资标准。”这一标准极大限度地降低了企业接收从事业单位转移的人工成本,广州环卫行业协会2008年调查报告显示,在该条款落地以来,广州环卫工人的工资水平普遍维持860元的最低工资标准。同时,也间接达到了当时事业单位体制改革的减员目标。A区城管部门的受访者提到:

“当时改革政治环境是第一个(原因);其次就是解决工人的问题。如果当时不推市场化,所有的工人生老病死都在单位,在当时待遇比外企、民营企业要好。所以当时是为了解决庞大的人员管理问题,尤其是养老问题,就用市场化把所有的合同工人都推给了市场。”(访谈记录:20181206-LK)6

这两个制度设计的结合塑造出政府-民营企业-工人这三类行动者之间权力关系失衡的起点。通过最低价招标的制度设计,改革者所欲节省的成本从权力结构高处的政府业主向下流动转移至企业,之后,通过与最低工资标准挂钩的最低福利保障制度设计,最终落至工人身上。此后多年,这一最低层次的参照标准一直被视为工人待遇的封顶标准,固化了之后很长时期内环卫工人低待遇的就业形象。

4.2 第二次供给模式改革:从市场到未完成的标准化合同转型(2001—2012年)

2001年之后,广州各区的市场化改革进入全面发展阶段。在这一时期,广州出台多项有关规范化和标准化合同的政策文本,试图解决市场模式出现的问题,例如,广州市天河区政府在2007年7月出台了《天河区市容环卫作业招标文件(范本)》,其中包含《合同(样本)》,这一文本在后期提升为全市模版,并放入针对应急性任务的经费调整条款。2013年,广州市颁布了《广州市环卫作业项目合同》,要求对广州市范围内的环卫市场化项目进行标准化改造[40]。这些举措可以看作是当时供给模式从竞争性即时市场转向标准化合同的尝试。但是,这一尝试被2012年广州爆发的环卫工人停工和系列腐败案件所打断。

(1)工具性逻辑:交易成本提升,带来改变竞争性即时市场模式的必要性。2000年之后,随着城市化进程的加快,广州城市垃圾量爆炸式增长,日收运垃圾量从2000年的5000吨迅猛增大到2010年的13000吨左右,大田山、李坑等大型填埋场相继提前封场。与城市化激烈进程相呼应的是这一时期广州密集的城市治理活动。2003年《广州市创建国家卫生城市规划纲要》(穗府办[2003])48号)和2004年广州市颁布《关于创建全国文明城市工作的意见》(穗字[2004]6号),标志着广州市正式迈入“创文创卫”的双重运动阶段。2006年,广州市委、市政府联合发布《广州市创建国家卫生城市整改方案》(穗文[2006]37号),对城市的环卫工作提出高要求。2009年7月起,为准备2010年的第16届亚洲运动会,广州开展了为期一年的亚运城市环境综合整治工作。2008年,广州市被正式命名为“国家卫生城市”。2011年,广州市被授予“全国文明城市”称号。

快速的城市化进程与激增的城市治理任务大幅度提升了市政环卫契约属性中的交易频率和不确定性:第一,城市化的激烈发展产生激增的城市垃圾,“创文创卫”和办亚运会带来的频繁的环境整治工作,共同刺激了环卫作业频率(交易频率)的增加。第二,从这一时期开始,市政环卫的大部分工作服从于“创文创卫”、亚运会或其他大型活动,以及上级领导人视察等目标,这导致环卫作业不断出现突发性任务,超出合同预期。在我们的访谈中,受访者抱怨最多是这一段时期环卫作业的密集度和突发性带来的协调和激励成本。B区环卫部门负责人在访谈中提到:

“作为商业中心的B区在过去10个月里,重点或突发任务是136次,一般一周3~4次,包括灯光节、公益活动等。”(访谈记录:20181204-HZG)

C区作为文化旅游中心,重点保障区域最多,需要迎接的检查、视察等更加频繁。C区城管部门的受访者表示:

“我们有个保洁所附近是重点片区,一年迎检200多次,如果再加区里其他22条街的,估计上千次。”(访谈记录:20181205-XK)

面对如此高密度的运动式治理任务,企业经常要承担大量合同条款之外的职责。我们的企业调查问卷显示,自这个时期以来,每个企业平均每个月会遇到3次以上的检查、视察、大型活动等事件。

尽管这一时期,环卫的资产专用性未有明显改变,但交易频率和不确定性的增加,增加了市场交易成本,这是市场化改革初期没有预料到的。从工具性逻辑的视角来看,此时的供给模式有两种选择,一是从这种早期放任竞争的市场模式转向标准化合同的市场模式,即通过合同管理来降低交易成本,二是转回科层[3]43-84。

在这一阶段的后期,广州选择了标准化合同模式来降低交易成本,如试图将应急性的环卫任务放入合同中的动态调整条款。至此,契约属性视角提供了解释的前半部分,即市场模式增加的交易成本决定了供给模式改变的必要性,但是,为何地方政府选择了前者而非回归科层,我们认为是来自于适当性逻辑的解释:由于权力结构失衡问题的隐蔽性,导致地方政府效率性目标未能及时转向的结果。

(2)适当性逻辑:标准化合同回应效率性目标,直至权力结构发生冲突。在这一时期,权力结构失衡所带来的生产成本的隐性转移,构成了这一时期地方政府仍以效率性目标为导向的制度背景。

随着市场化改革的推进,上一个时期潜伏的权力结构失衡加剧。一些掌握招标权限的部门和官员与部分企业寻租合谋。一些企业将低价中标和寻租的成本通过拉长工时、拖欠工资等方式转移至工人身上[41]。这一时期环卫交易频率和不确定性任务的增多也加剧了成本向工人转移,频频出现环卫工人被拖欠“创文创卫”和亚运会期间的工资和加班费的现象。一家民营承包企业在访谈中表示:

“平时领导经常去的重点路段,突击检查、大型活动,都包括在合同里。但是合同里面要求80个人,实际100人甚至120人都不够。但这些大型费用,有些街道资金灵活点,就给你一点,有的没有就给你包死的,承包单位你干还是不干,怎么样都得干。”(访谈记录:20181113-JG)

然而,长时期的生产成本的隐性转移,让上一时期的“竞争-效率”的价值理念持有惯性。同时,权力结构失衡的隐蔽性,也降低了决策者的敏感度,使其忽视了当时不平等权力结构潜在的政治风险。在此十多年间,广州屡次发生环卫工人停工事件,其中大规模的停工就有至少5次,甚至形成了“每三年一次集体停工”的规律[42],但是这些集体停工事件都没有得到足够的重视。在这一时期出台的政策文本中,仅有2009年出台的《环卫作业劳动定额标准》试图规范工人权益问题。

如上所述,这一转变来自于城市治理环境变化所导致的环卫事业契约属性的变化,推高了市场治理结构中的交易成本。权力结构失衡之下的生产成本隐蔽转移,让决策者维持了“效率性目标”的策略,未能意识到需要转向控制性目标来回应权力结构失衡的问题。因此,这一时期的供给模式仍是在市场化模式下的微调,即以标准化合同回应交易成本上升的问题,直至冲突爆发,意外终结了这一转型。

(3)权力结构:从失衡到冲突。2012年底到2013年初,广州市连续发生数起环卫工人停工要求涨薪事件。停工先是在某中心城区出现,之后蔓延到相邻的几大城区。这一持续的停工事件造成城区大量的垃圾堆积,引发大量的媒体和市民关注[42]。同年底,几大城区环卫系统的招标受贿案件曝光[43]。几乎同时出现的工人停工和腐败窝案这两类突发事件,以意外后果的方式改变了供给模式的方向。

4.3 第三次供给模式改革:从未完成的标准化合同回归科层(2012—2016年)

我们将2012年突发的停工和腐败案件,至2013和2014年间广州中心城区开始收回合同期间看作是第三次供给模式改革:回归科层。在这短短几年内,广州各区开始逐步收回作业,广州中心城区将发包出去的环卫业务重新收回自己管理,市场化占有率由2013的65%下降到35%左右。

(1)工具性逻辑:交易成本提升,带来改变竞争性即时市场模式的必要性。2012年这两类突发事件大幅提升了环卫作业的交易频率和不确定性,显著增加了交易成本。一方面,环卫作业的交易频率升高,需要增加工人数量和工作时长来满足作业要求。以D区其中一条街道为例,环卫部门负责人提到:

“公司承包时期人员原来只有150多号。2014年收回时是266个环卫工人,现在(2018年)已经是480多,接近490个。”(访谈记录:20181203-HY)

“现在标准和时长要求也高,以前干8个小时、10个小时,但是我们现在全部搞成16个小时。”(访谈记录:20181203-HK)

另一方面,应对交易频率和不确定性过程中各区环卫的财政投入大幅增长,则间接反映了交易成本:

“如果算政府经费投入的话,经费翻了一倍都不止。2012、2013年是3个多亿左右吧,我简单算了一下,然后是5.6个亿,到7.2个亿。”(访谈记录:20181203-HK)

但是,“契约属性-交易成本”路径解释了改变供给模式以降低交易成本的必要性,却无法解释为何不是继续选择标准化合同的市场模式或混合模式来解决交易成本,而是选择回归科层。这部分的解释来自于这一时期策略从效率性目标到控制性目标的转变。

(2)适当性逻辑:科层模式回应控制目标。由于这两类突发事件暴发于2012年十八大之后,维稳和反腐作为这一时期的重心,推动决策者将环卫系统稳定而非降低成本放在首位目标。访谈中,各区环卫部门受访者都表示这两类事件触发了回归科层的决策。如B区环卫部门负责人表示:

“我们作为行业主管部门要反思到底市场化能不能搞。所以工人罢工之后就下定决心收回来。”(访谈记录:20181204-HZG)

同时,环卫行业内对市场的价值理念走向了与第一个时期截然相反的对立面,即对市场竞争产生质疑。在2018年对各区环卫职能部门的访谈中,各区受访者普遍认为,市场化模式是导致广州环卫出现问题的原因。如D区环卫部门负责人提到:

“环卫行业不产生利润,它是公益性的,企业来做要赚钱并实现最大利润,为什么之前市场化发包给企业的时候做不好,质量上不去,就是这么简单。”(访谈记录:20181203-HK)

上述制度情景的变化让这一时期的策略从效率走向绝对控制。对效率性目标的排除,让任何可以降低交易成本、提高效率的市场或混合模式都不在考虑范围内,同时,充分解释了回归科层的选择并非是基于降低交易成本的工具性逻辑,而是为了实现控制性目标的适当性逻辑。

(3)权力结构:回归单一稳定。回归科层的选择让权力结构回归单一稳定状态:一方面,民营企业逐渐退出中心城区市场。另一方面,通过重新招聘的方式,许多环卫工人被接纳回到区和街道的环卫站所,并承诺稳定工资福利。以D区为例,环卫部门负责人介绍工人回归环卫站所后的情况中表示:

“现在跟我们政府签了之后,工人工资有保障,还有绩效奖,过节发慰问品,每年小孩上学是免除赞助费的嘛,每个月300,还会加上工龄费。”(访谈记录:20181203-HK)

在环卫工人访谈中,环卫工人也普遍认为,尽管身份是合同工,但在环卫站所内作业,“为政府打工”是最好的:

“跟着政府,我觉得有保证一些。(即使)工资城管局拨不下来,街道也会兜底,会把工资发给我们。”(访谈记录:20181205-QBZ)

4.4 第四次供给模式改革:从科层走向与国企一体化供给(2016年至今)

回归科层后不久,广州环卫逐步从各层级政府分头负责的科层供给转向与国企合作的一体化模式。此次改革始于2016年广州的“十三五”城市管理规划(2016—2021)的出台,首次提出“大环卫、一体化”的PPP模式,包括整合环卫前端、中端和后端的作业一体化,以及围绕PPP模式进行项目投资与行业并购重组的股权和固定资产投资。2020年,广州出台《广州市生活垃圾收运处置一体化改革工作方案》,提出由负责后端垃圾处理的国企长期承包中心城区的生活垃圾收运业务,并逐步承包前端的垃圾清扫业务。2020年年底,越秀区成为首个移交环卫收运业务的城区,其他区的移交也将在次年完成[44]。尽管这次改革又脱离了科层模式,但也不再回复之前的市场化模式,而是走向混合模式中的双边治理。

(1)工具性逻辑:高交易成本决定了难以回归市场模式。在这一时期,城市治理标准的提升以及环境整治运动化治理的循环反复,带来更高的交易频率和不确定性。2014年,广州市委市政府首次提出建设“干净整洁平安有序”城市环境的要求,对各层级的环卫作业造成更大的压力,带来更高的作业频率和突击检查频次。2017年,在习近平总书记“两会”期间提出“城市管理应该像绣花一样精细”的要求之后,广州在原先的“干净整洁平安有序”的标准基础上提出“更干净更整洁更平安更有序”的城市管理标准[45]。此外,这一时期,广州“创文创卫”成功之后,每三年的复审要求,为广州带来了环卫的周期性整治运动。不断使用的突击检查的监管手段增加了环卫作业的不确定性,使环卫作业处在一个随时需要向上负责的不确定作业状态。基层的环卫站所随时出动的作业量更加巨大。各区重点区域的清扫保洁频次从8小时上升到19小时。以C区为例:

“按照标准是要求16个小时以上的保洁,然后我们的保洁所基本是这样,保洁时间全覆盖19个小时。”(访谈记录:20181205-PSZ)

交易频率和不确定性的进一步提升,意味着更加难以从科层回到上一个时期的市场模式。但工具性逻辑下的“契约属性-交易成本”路径仍然无法解释为什么环卫不停留在科层模式,却要走向一体化的模式,以及为何选择国企而非民营企业进行合作。在理论上,一体化的必要条件是资产专用性的提升。尽管这一时期的精细化管理带来了对环卫机械化和智能化的要求,一定程度上倒逼资产专用性提升,但在实践观察中,清扫保洁和收转运仍是人工与较低程度的机械化,资产专用性的提升程度是微弱的。从工具性逻辑看,现有的科层模式完全可以应对交易频率和不确定性程度的上升,不必要走向国企一体化模式。因此,剩余部分的解释可能存在于“制度情景-策略目标”的适当性逻辑。

(2)适当性逻辑:国企一体化模式回应效率性与控制性的双重目标。在这一时期,制度情景的进一步的变化将策略目标从控制转向控制与效率并重。

第一,中央在公用事业领域的方向性政策以及其他同等级城市走向产业化和一体化的做法为广州环卫带来效率性目标。自2013年起,中央开始力推PPP模式作为城市公用事业和基础设施的主导模式。政府与社会资本长期的合作和产业化,被看作是更有效率的运作方式。与此同时,当广州在第二个时期探索市场的标准化合同之时,其他城市已经开始转向一体化模式。其中,北京在2014年组建京环集团,是国内最早开始推行大环卫、一体化概念的城市。此后,上海和杭州也逐步放弃原有的市场化模式,转向一体化模式。来自环卫部门的受访者将这些城市视为广州应该借鉴的对象:

“如果真的要社会化,广州市组建一个大的集团,把整个广州市的环卫全部搞完,北京、上海就是这样,因为大的企业有这个实力嘛,我觉得这个是可行的。”(访谈记录:20181203-HK)

第二,事业单位体制深化改革成为这一时期环卫体制改革的首要任务。区别于第一个时期的“去包袱”的效率性目标,这一时期的事业单位体制改革要求推动向企业平稳转移人力和资产的“事转企”,属于控制性目标。即将负责一体化供给的国企受访人提到:

“事业单位改革是希望给政府解压,又更有效率的方式来做这个业务……这个方案当初就考虑到人员一定要稳定。”(访谈记录:20210114-ZJL)

因此,在国家产业化和体制改革的双重要求下,这一时期只有走向混合模式,才能匹配兼顾效率与控制的目标。

综上所述,在这一时期,不断提升的交易频率和不确定性让市政环卫的制度选择不再可能从科层转回市场;另一方面,制度情景带来了控制与效率并重的目标导向。因此,这一时期的供给模式走向混合模式。在具体设计中,地方政府选择了混合模式中的细分类型(具有长期合同特征的一体化模式)用于克服契约属性带来的高交易成本,并达成效率性目标。同时,选择与国企而非民企合作来达成“事转企”的控制性目标。

(3)权力结构:走向双方合作。随着供给模式的变化,权力结构从单一稳定的科层转变为科层和国企双边合作,并且,这一结构有着稳定的起点。在近10多年间,随着国企在公司法制度上的改革进步以及国家在国企资产上的整合,国企逐步强大,成为基础设施和城市公用事业社会资本的主流[46]。在2014年收回科层后的访谈中,环卫部门受访者提到与国企合作的便利与好处,指出国企相对于民营企业对控制性目标的服从度,以及国企在科层与市场当中对接的灵活性。

“我对民营企业不太看好。国有企业老总是国资委来任命的,你干不好,我可以撸掉你的帽子。第二是国企比较规范,各种审计监察都对着他。第三点,他的机制比我们事业单位灵活得多,达到一定额度也要政府招标,但是其它的事务(例如任命)是它的内部事情。”(访谈记录:20181204-HZG)

国企负责人也认为,相对于民企而言,国企对政府的服从和配合程度更高:

“我们企业是配合他完成任务,我们主动配合,在有问题的时候互相协调,要支持市里面嘛。毕竟不是民营企业,民企可能又是另外一回事了,我们肯定要全力支持好,配合政府政策,按政策规定标准来。”(访谈记录:20210114-ZJL)

此外,此次改革中,部分工人将随着业务转移,从事业单位转移至国企,可以看作仍是体制内的吸纳,而非权力结构中被移出的一方,这有助于保持权力结构的稳定。

5 结论与讨论:行动逻辑组合、权力结构变化与供给模式类型

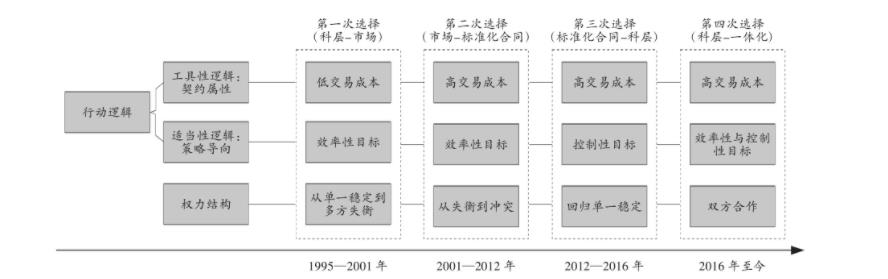

上述案例验证了研究的命题,即广州环卫所经历的四次供给模式变化的根源,来自于工具性逻辑与适当性逻辑之间的组合。市政环卫契约属性的变化带来的交易成本提升,解释了市政环卫逐步离开市场模式的必要性;地方政府在制度情景约束条件下从效率走向控制,以及走向控制与效率并重的目标策略导向,充分解释了市政环卫从市场回归科层,并进一步走向混合模式的趋势。此外,在历史过程中可以观察到权力结构的失衡与突变所带来的意外后果和对行动逻辑的影响。上述四个时期的契约属性、策略导向和权力结构的细节展示如下(见图1)。

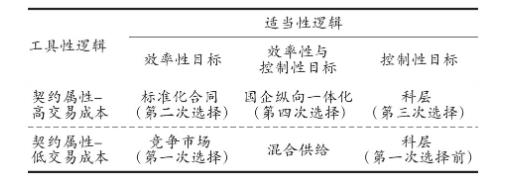

将权力结构这条因果机制中的暗线去掉,仅将上述适当性逻辑、工具性逻辑和供给模式类型维度提取出来重新组合,可以得到这两类行动逻辑在不同形式组合之下的六种供给模式类型(见表1)。除了混合供给之外,其他五种类型在这一案例中都有出现。

通过上述类型学的操作可以进一步提炼两类逻辑重组后的解释机制,验证本文关于适当性逻辑是主导性逻辑的命题。我们发现:

(1)当地方政府只有控制性目标时,无论契约属性带来的效率性交易成本高低,都会选择科层模式。这意味着此时适当性逻辑排斥工具性逻辑。第一次模式变化之前的科层时期以及从市场回归科层的第三次变化,属于上述组合机制。

(2)当地方政府只拥有效率性目标时,会选择市场机制,并选择具体的市场模式类型克服契约属性带来的交易成本。这意味着此时适当性逻辑和工具性逻辑的方向一致,从科层到市场的第一次供给模式变化,从市场到标准化合同的第二次变化属于上述组合机制。

(3)当地方政府兼具效率和控制两个目标时,会选择混合模式,并选择具体的混合模式类型来克服契约属性带来的交易成本。这意味着此时适当性逻辑兼容工具性逻辑。从科层到一体化模式的第四次变化属于上述组合机制。尽管混合供给模式在本文案例中未出现,但事实上是第四次供给模式变化时期中外围城区的选择。外围城区(如从化、增城、番禺)在拥有效率与控制目标的情况下,由于交易频率和不确定性没有明显增加,市场模式的交易成本并不高,因此,外围城区仍保留了部分市场和部分科层模式的混合供给模式,在使用交易成本较低的市场模式的同时,并存的科层模式可以保证随时回到控制状态。由于外围城区不在本文案例范围,未纳入讨论,可以在未来的研究中进一步比较。

表1 两类行动逻辑组合之下的供给模式类型

上述类型学框架及其发现,是本文从个案出发,提供的面对整个城市公用事业供给模式变化的解释机制。这一解释机制呈现行动逻辑如何在效率性目标和控制性目标之下变化组合,进而走向不同的供给模式类型。

本文的研究发现致力于提供理论和政策层面上的贡献。在理论上,本文验证了行动逻辑组合机制的解释力,并产生了与现有理论对话的空间。例如,一些研究认为,在场域规则不明晰的时期,工具性逻辑为组织决策的主导逻辑,在规则的完善时期,适当性逻辑成为主导逻辑[6,47,48]。本文揭示了另外一种可能:当工具性逻辑发挥作用的时候,这可能只是因为它与适当性逻辑方向一致或兼容。因此,关键在于组织环境和策略能够给予工具性逻辑多大的空间。此外,本文所关注的权力结构变化及其影响是时间序列中积累的,这是横截面研究中容易被忽视的解释变量,这验证了将历史过程放入分析框架的优势和必要性。

本文提供的政策启示是:城市公用事业供给模式改革需要关注权力结构的稳定性,以及兼顾控制性目标和效率性目标的平衡。近年来,国家一直在推动各类公用事业的产业化和市场化发展,例如鼓励民资和外资进入水务、电力行业等重资产行业。2021年,国家提出《建设高标准市场体系行动方案》,要求打破不同类型企业参与市场竞争的壁垒,这意味着地方政府将面临更加多元化和异质性的权力结构。另一方面,国家对公用事业的控制性目标的长期存在,以及产业化和市场化等效率性目标比重的加大,将推动供给模式走向混合模式。在地方层面,由于国企合作能够提供稳定的权力结构并且有助于实现控制性目标,许多地方政府已经将国企视为采用混合模式时首选的合作伙伴,但国企软预算约束与隐性债务问题可能会积累更多的债务风险,从长时期看可能会降低效率。这对地方政府如何平衡效率性目标和控制性目标是更大的挑战。

图1 四次供给模式选择中的行动逻辑以及权力结构的变化

本文基于广州环卫个案叙述所构建的解释机制仍处于探索性阶段,有行业和地域边界;同时,分析性叙述难以兼顾更多的竞争性理论假设,也难以做到如过程追踪一样提供最大限度的叙述细节。这些局限性可以在进一步的比较研究中得到修正。在未来的研究中,可以采用行业比较,观察逻辑组合机制的变化和权力结构的不同。其次,可以进行城市和国别的多案例比较研究,比如:国内许多城市都逐步走向环卫产业化,但不同城市之间仍存在阶梯式差异,例如北京成为最早进行一体化的城市,上海在走向一体化的同时精细化程度最高,内地许多城市开始接收来自于北上广城市的环卫民企,刚开始采用市场化模式。另一方面,制度情景差异极大的欧美国家公用事业也出现了从市场化回归科层并走向混合模式的趋势[49],未来城市间或国别比较研究,将有助于进一步摸清现实中趋同性与差异性并存的复杂形态,也有助于挖掘新制度主义理论的未尽之处。

参考文献:

[1]李克诚.市政公用“国有化”回潮[J].南风窗,2012(21):32-34.

[2]贾康,吴兵.PPP财政支出责任债务属性问题研究——基于政府主体风险合理分担视角[J].财贸经济,2020(9):5-20.

[3]WILLIAMSON O E.The Economic Institutions of Capitalism:Firms,Markets,Relational Contracting[M].New York:The Free Press,1985:1-84.

[4]PODOLNY J M,PAGE K L.Network Forms of Organization[J].Annual Review of Sociology,1998,24(1):57-76.

[5]HALL P A,TAYLOR R C R.Political Science and the Three New Institutionalisms[J].Political Studies,1996,44(5):936-957.

[6]DIMAGGIO P J,POWELL W W.The Iron Cage Revisited:Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organization Fields[M]//POWELL W W,DIMAGGIO P J.The New Institutionalism in Organizational Analysis.Chicago:The University of Chicago Press,1991:63-82.

[7]DIMAGGIO P J,POWELL W W.Introduction[M]//POWELLW W,DIMAGGIO P J.The New Institutionalism in Organizational Analysis.Chicago:The University of Chicago Press,1991:1-38.

[8]POWELL W W.Neither Market nor Hierarchy:Network Forms of Organization[J].Research in Organizational Behavior,1990(12):295-336.

[9]HEFETZ A,WARNER M E.Contracting or Public Delivery?The Importance of Service,Market,and Management Characteristics[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2012,22(2):289-317.

[10]HEFETZ A,WARNER M E,VIGODA-GADOT E.Privatization and Intermunicipal Contracting:The US Local Government Experience 1992-2007[J].Environment and Planning C:Government and Policy,2012,30(4):675-692.

[11]GRADUS R,BUDDING T.Political and Institutional Explanations for Increasing Re-Municipalization[J].Urban Affairs Review,2020,56(2):538-564.

[12]黄锦荣,叶林.公共服务“逆向合同承包”的制度选择逻辑——以广州市环卫服务改革为例[J].公共行政评论,2011(5):100-120.

[13]蔡长昆.制度环境、制度绩效与公共服务市场化:一个分析框架[J].管理世界,2016(4):52-69.

[14]WARNER M E,ALDAG A M,KIM Y.Pragmatic Municipalism:US Local Government Responses to Fiscal Stress[J].Public Administration Review,2021,81(3):389-398.

[15]RAGIN C C.Redesigning Social Inquiry:Fuzzy Sets and Beyond[M].Chicago:The University of Chicago Press,2009:111-113.

[16]梁波,王海英.“权力游戏”:产业变迁中的微观政治——以中国石油产业市场参与格局变迁为例[J].管理世界,2013(7):80-93.

[17]HORN M.The Political Economy of Public Administration:Institutional Choice in the Public Sector[M].Cambridge:Cambridge University Press,1995:104-109.

[18]TAVARES A F,CAMOES P J.New Forms of Local Governance:A Theoretical and Empirical Analysis of Municipal Corporations in Portugal[J].Public Management Review,2010,12(5):587-608.

[19]马得勇,张志原.观念、权力与制度变迁:铁道部体制的社会演化论分析[J].政治学研究,2015(5):96-110.

[20]MARCH J G,OLSEN J P.The Logic of Appropriateness[M]//GOODIN R E.The Oxford Handbook of Political Science.New York:Oxford University Press,2009:478-498.

[21]WARNER M E,CLIFTON J.Marketisation,Public Services and the City:The Potential for Polanyian Counter Movements[J].Cambridge Journal of Regions,Economy and Society,2014,7(1):45-61.

[22]王俊豪.中国特色政府监管理论体系:需求分析、构建导向与整体框架[J].管理世界,2021(2):148-164.

[23]MEYER J W,ROWAN B.Institutionalized Organizations:Formal Structure as Myth and Ceremony[J].American Journal of Sociology,1977,83(2):340-363.

[24]GRENDSTAD G,SELLE P.Cultural Theory and the New Institutionalism[J].Journal of Theoretical Politics,1995,7(1):5-27.

[25]TOLBERT P S,ZUCKER L G.The Institutionalization of Institutional Theory[M]//CLEGG S,HARDY C,eds.Studying Organization:Theory and Method.London,Thousand Oaks,New Delhi:Sage,1999:169-184.

[26]WARSEN R,KLIJN E H,KOPPERNJAN J.Mix and Match:How Contractual and Relational Conditions are Combined in Successful Public-Private Partnerships[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2019,29(3):375-393.

[27]KNUDSEN C.Modelling Rationality,Institutions and Processes in Economic Theory[M]//FOSS N J.The Theory of the Firm:Critical Perspectives on Business and Management(Vol.4).London and New York:Routledge,2000:425-457.

[28]MAHONEY J,KATHLEEN T.A Theory of Gradual Institutional Change[M]//MAHONEY J,KATHLEEN T,eds.Explaining Institutional Change:Ambiguity,Agency,and Power.Cambridge:Cambridge University Press,2009:1-37.

[29]LONSDALE C.Post-Contractual Lock-in and the UK Private Finance Initiative(PFI):The Cases of National Savings and Investments and the Lord Chancellors Department[J].Public Administration,2005,83(1):67-88.

[30]周黎安.转型中的地方政府:官员激励与治理[M].上海:上海人民出版社,2008:263-278.

[31]吴同,文军.自我组织与遵纪守法:工人依法维权的集体行动策略——以上海SNS企业工人抗争为例[J].社会,2010,30(5):121-141.

[32]BATES R H,GREIF A,LEVI M,et al.Analytic Narratives[M].Princeton:Princeton University Press,1998:10-13.

[33]LEVI M.Producing an Analytic Narrative[M]//BOWEN J R,PETERSEN R.Critical Comparisons in Politics and Culture.Cambridge:Cambridge University Press,1999:152-172.

[34]MAHONEY J.Rational Choice Theory and the Comparative Method:An Emerging Synthesis?[J].Studies in Comparative International Development,2000,35(2):83-94.

[35]广州市统计局.广州统计年鉴(1996)[M].北京:中国统计出版社,1996:47.

[36]广州市统计局.广州统计年鉴(2001)[M].北京:中国统计出版社,2001:225.

[37]广州年鉴编纂委员会.广州年鉴(2001)[M].广州:广州年鉴社,2001:211-212.

[38]DOLOVICH S.How Privatization Thinks:The Case of Prisons[M]//FREEMAN J,MARTHA M,eds.Government by Contract:Outsourcing and American Democracy.Cambridge,Massachusetts,and London:Harvard University Press,2009:128-147.

[39]倪明,蒋悦飞.“今年起提高广州环卫工人收入”[N].广州日报,2013-02-05(A02).

[40]黄少宏.环卫工人不得劳务派遣[N].南方日报,2013-12-30(GC04).

[41]蓝之馨,邹新.环卫工福利不纳入招标预算保洁公司靠“拉长费”度日[N].第一财经日报,2013-01-24(A05).

[42]晏磊,杜静.保洁企业低价中标苦了环卫工[N].南方日报,2013-01-21(GC04).

[43]裘萍,刘其劲.广州城管委成立3年落马27人涉贿金额近千万元[EB/OL].

[44]越秀区城管和综合执法局.越秀区与广州环投集团签订生活垃圾收运处置一体化业务移交框架协议[EB/OL].

[45]全杰,毕征.更干净更整洁更平安更有序[N].广州日报,2017-06-02(A4).

[46]WANG H,MA L.Ownership,Corruption,and Revenue Regimes for Infrastructure Partnerships:Evidence from China[J].Utilities Policy,2019,60:100942.

[47]TOLBERT P S,ZUCKER L G.Institutional Sources of Change in the Formal Structure of Organizations:The Diffusion of Civil Service Reform,1880-1935[J].Administrative Science Quarterly,1983(28):22-39.

[48 MITCHELL G E.Modalities of Managerialism:The"Double Bind"of Normative and Instrumental Nonprofit Management Imperatives[J].Administration&Society,2018,50(7):1037-1068.

[49]CLIFTON J,WARNER M E,GRADUS R,et al.Re-Municipalization of Public Services:Trend or Hype?[J].Journal of Economic Policy Reform,2021,24(3):293-304.

注释:

1本文所讨论的城市环卫指的是市政道路和公共场所的清扫保洁和垃圾收运。其作业方式分为机械清扫和劳动定额之下的人工清扫,以及垃圾收运转运。终端的垃圾处理作为资产专用性高的作业方式,不在本文的讨论范围内。

2广州中心城区指越秀、荔湾、天河、海珠、黄埔、白云,俗称老六区。在第一次供给模式变化时期,广州只包含这六个城区;之后,随着广州行政区划的扩张,这些老城区成为地理意义上的中心城区。为表述方便,本文的广州案例指代这六个城区。

3(1)20世纪90年代之前,市政环卫作业是科层模式,即由市区层级的环卫局下属的保洁所、车队以及街道层面的环卫站所负责。20世纪90年代起,许多城市的市政环卫作业开始尝试市场模式。在21世纪初开始,一些较早开始环卫市场化改革的城市开始改回自主保洁,并在近年来走向产业化运作,如北京、上海、广州和杭州。其中,2015年以来北京市整合收运网和垃圾处理产业园的“前网后园”的模式被称为“京环模式”;2018年上海市浦东新区开始试点生活垃圾收运处一体化管理模式;杭州市则在2014年开始试点市政环卫一体化养护的模式,整合了市政道路养护和环卫清扫保洁两种服务内容。

4(1)资料来源于2003年《广州市环卫改革文集》第13~22页。

5(2)资料来源于2003年《广州市环卫改革文集》第22页。

6(3)资料来源于2003年《广州市环卫改革文集》第90页。

7(1)访谈记录编码规则:访谈日期-受访者姓名缩写。