作者:侯利文 文 军 责任编辑:王雅娇 信息来源:《社会学研究》2022年第1期 发布时间:2022-04-16 浏览次数: 28234次

【摘 要】居委会行政化具有多重面相,以往研究多聚焦于居委会被动行政化。本研究聚焦于居委会行政化的主动面相,遵循组织与制度的分析进路,从对苏南地区宜街居委会在社区场域中与不同主体在不同界面的互动逻辑、策略构成以及行为选择的深描中发现,居委会通过对行政体制与惯习的“拟制与延续”、内生性关系实践中对社区自组织的服务吸纳,以及跨越边界关系实践中对辖区单位、企业的资源汲取,呈现“科层为体、自治为用”的主动行政化逻辑。

【关键词】主动行政化;拟制与延续;服务吸纳;资源汲取

一、居委会行政化论争:作为研究议题的再提出

居委会产生于社会转型的过程中,因社会管理体制的变迁而成为社会的重要关切,被寄希望于成为代替“单位”实现新时期社会有效整合的重要载体;居委会所处的结构性位置成为“国家与社会”互动博弈的最佳观测站,同时也因为其具有的“行政与自治”的双重属性而时刻处于张力之中,还因为在实践中不断进行的“低效”甚至是“无效”的街居体制改革而进入政策实践议程以及学者的研究视野,“居委会行政化”成为其中一个重要议题。

居委会行政化指的是居委会在组织设置、内部架构、组织功能、自治章程和工作制度制定、人事任免决定、经费收支和考核机制等方面的行政化取向,以及运行方式“机关化”的不断强化过程(向德平,2006;潘小娟,2007),具有丰富的实践内涵(王德福,2019)。其本质是居委会在实际运作、功能作用以及利益代表等方面越来越偏离自治组织属性,越来越接近行政科层组织,从而呈现一系列行政性的过程(侯利文,2018a)。已有的对居委会行政化议题的讨论主要遵循“结构—功能”的范式,将居委会置于街居制的制度传统与物理场域中。

居委会处于政府行政管理的最低层级,是中国政治体系的重要组成部分(Bing,2012)。有学者认为,居委会的行政化倾向是“强国家—弱社会”治理模式下制度发展的必然趋势(耿曙、胡玉松,2011;王汉生、吴莹,2011),而权威主义行政体制则是居委会行政化的根本原因,行政体制的惯性运行以及“总体性社会”下民间资源的缺乏决定了社区空间行政化和社区居委会的命运(孙柏瑛,2016)。居委会及其行政化本质上是对旧有的基层行政管理体制(单位制)的一种替代性选择(王邦佐,2003;Derleth&Koldyk,2007)。居委会运行所嵌入的行政管理体制、制度环境以及政府的运作逻辑,主导了居委会的行政化。

也有研究认为,主体责任分工模糊,法律定位不清晰、矛盾等制度法规的空隙是居委会行政化的重要原因(石发勇,2005),社区已被各级政府建构成一个具有严格边界的“政治空间”,发挥着社会整合和社会控制的功能(文军,2017),被重组进现有的城市行政结构中(Yan&Gao,2007;Shieh&Friedmann,2008),逐渐演变为“国家治理的基本单元”(Bray,2006;杨敏,2007),沦为政府的“脚”,自治性受到削弱。其直接的结果就是居委会高度行政化、各类社区组织缺乏、自治功能萎缩、居民参与水平低和公民意识发育迟缓等“内卷化的治理困境”(何艳玲、蔡禾,2005;马卫红,2016;Read,2009)。

在上述基础上,有学者认为,政府职能转变,多策并举提升居委会的自治能力,培育社会组织等社会空间有序、规范承接社区多样化服务,创新体制机制等应该是治理居委会行政化的重要途径(何海兵,2003;潘小娟,2007;吴越菲、文军,2015;陈鹏,2018)。也有学者指出,应充分估量社区“去行政化”问题的复杂性。要在关系和关联中来解读基层社会,在社区“去行政化”中去理解、去改革,偏向“过度行政化”或“纯净自治”中的任何一极都是非常危险的(田毅鹏,2017)。

综上,学术界对居委会行政化进行了丰富且深入的研究,呈现以下特点:其一,注重规范分析,缺少针对事实的反思性研究。现有关于居委会行政化的研究大多将其置于“街居制”的传统中,预设“居委会行政化”的观念前提与事实前提,并且假定“居委会去行政化”的现实改革方向,继而导致已有的关于“居委会行政化”的研究多是将其看作一个理想的去行政化的自治组织,围绕能否在“现实”中运行以及如何实现其去行政化改革的理路而展开,而没有关注到现实中早已存在的高度行政化的居委会从何而来及其运行逻辑、现实功能以及居委会作为主体所可能产生的自主性问题。

其二,多为功能主义分析进路下的循环式研究,知识累进不足。已有研究多呈现为“居委会高度行政化—居委会去行政化改革—居委会行政性不断强化”的循环,学者们通过实地调查获取的资料,就可能存在“用既有观念裁剪已有现实”的倾向,对资料的使用也带上了“选择性取舍”的痕迹。经验资料主要是用来佐证已有的观念和假设,而不是用来说明、解释和反思社会事实,质疑理论预设。缺乏对已有研究进路的前置反思,造成知识累进困难。

其三,被动分析有余,主体策略下的积极面相则鲜有提及。研究多聚焦于“压力型体制”下基层政府的被动应对策略,比如,学者们提出“变通”“共谋”“应对”“选择性政策执行”“选择性应对”等概念来分析地方政府尤其是基层政府在各种环境和条件约束下所呈现的策略行为(Oi,1992;Walder,1995;OBrien&Li,1999;张静,2007;应星,2001;周雪光,2005,2008;王汉生、王一鸽,2009;艾云,2011;杨爱平、余雁鸿,2012)。上述研究应当说较好地把握与透视了基层政府的行为逻辑和策略选择,无疑对回答居委会在压力型体制下的被动行政化具有重要的参鉴价值。但是,社区居委会毕竟不是基层政府,尤为重要的是居委会作为组织载体而发生的“下向”互动实践某种意义上被学者们有意或无意忽视了,即作为主体的居委会在社区场域中与社区自组织、社区单位、企业以及社区居民,也包括居委会作为实体其自身构成之间的关系与互动的情景呈现和逻辑表达存在空白或者说缺憾。笔者认为,对该路向的认识与解读是探究居委会行政化议题具有更大价值的分析面相。由此,在拉长街居研究传统链条的基础上,以社区居委会为中心和对象,对居委会在社区治理实践中可能存在的主动或者说积极行政化进行探析,就构成本研究的主要关切。

二、新制度主义:从“被动”到“主动”的组织逻辑

(一)研究进路:从“被动”到“主动”的组织逻辑

事实上,从“压力型体制”(荣敬本,2013)角度分析居委会被动行政化的面相,只是部分地解释了居委会行政化现象。居委会本身可能存在极强的“主动行政化”动机和行为与逻辑,这或许是居委会行政化研究中一直存在但尚未被有效挖掘的“黑箱”,可能成为理解居委会行政化的关键。居委会主动行政化指的是作为行为主体的居委会在社区场域通过对类行政关系的复制与新构、对党政资源的援引和嵌入、对社会力量的吸纳和汲取等一系列行为策略和组织逻辑,在实际运作和功能作用等方面行政化取向不断强化与凸显的过程,侧重其主体性基础上的分析。其中组织架构“网格化”、运行方式“机关化”、行为功能“体制化”,以及关系实践中行为倾向(类)行政化是其典型表征。为探索打开上述“黑箱”的钥匙,笔者提出以下假设,居委会作为组织具有主动行政化的面相。并进一步推演出两个互为累进的假设前提:第一,居委会作为行为主体具有行为选择空间和自由;第二,居委会在选择空间中的选择具有行政化的偏好。

由此,笔者提出以下分析策略。第一,注重作为前置因素的社区公共议题与居委会行政化的逻辑关联,即将社区公共议题作为控制变量,进而分析居委会行政化中的主动与被动面相。依据社区公共议题的来源不同,可以将其分为承接上级政府(街道)及其职能部门“任务”的“外生议题”以及缘自社区自发的“内生议题”。在“压力型体制”下,通过外生议题中居委会应对所呈现的“行政化”倾向尚不足以支持其“主动行政化”的判断。但是如果我们在居委会对于社区内生议题的行为逻辑中发现“行政化”痕迹,就表明居委会具有行政化的主动性和积极性。需要说明的是,本研究的重点在于发掘和找到居委会“主动行政化”的组织惯习和行为痕迹,而非否定居委会的“被动行政化”。第二,考虑作为分析场域的行为选择空间与行政化偏好的匹配。一方面,这主要涉及对居委会主动行政化中“主动”的理解。“主动”意味着居委会具有选择的自由度,即居委会在社区治理场域中具有行为可选择的集束空间;同时,作为一个组织载体,居委会也具有自己特有的利益诉求,其行为选择的过程必然朝向其利益诉求的达成。另一方面,在可选择的行为空间中,居委会的行为策略是否存在“行政化”的偏好。第三,侧重组织与制度的分析进路。迈耶和罗恩(Meyer&Rowan,1977)认为,要从组织与组织所嵌入的环境的互动角度来认识和理解各类组织现象。组织环境是一个复杂的范畴,包含技术环境和制度环境,后者是必须要进行具体分析的范畴。这两种类型的环境对组织所提出的要求是不同的,甚至是相悖的。技术环境要求组织具有效率,即按照最大化的原则组织生产,完成任务;而组织所嵌入的制度环境(比如法律制度、文化期待以及社会规范等)则要求组织具有合法性,即组织的行为与逻辑要符合法律的规定、社区的期许以及文化的期待(Meyer&Scott,1983;DiMaggio&Powell,1983)。

由此,本研究假设居委会是一个理性的“组织”,其行为选择与逻辑策略既要实现组织对效率的追寻,又要满足制度环境的诉求。就前者而言,居委会要回应技术环境对效率的要求,实现对街道任务下放及居民需求回应的组织目标。居委会在“权责不对等”以及资源匮乏的情况下,必然转向对高度动员手段以及行政性权力在基层社区的移植与重构,结果导致居委会行政性的强化。从后者来看,居委会对制度环境的回应较为复杂。制度环境提出了“合法性”的情景定义。但这一情景建构与居委会为应对技术环境的回应而呈现的行政化态势背道而驰,即居委会遭遇了“合法性危机”。实际上,居委会行政化现象也可以看作是上述矛盾性互动与形塑的结果。由此,我们转向对作为组织主体的居委会在宜街的实践进行人类学“深描”,挖掘其在环境约制中所呈现的策略行动构成以及与环境中其他组织、主体的关系实践,从“制度环境”与“技术环境”的博弈互动中,借助“讲故事”(叶启政,2016)的叙述方式,在深入经验研究基础上进行逻辑推理,以验证上述研究假设——居委会的主动行政化现象。

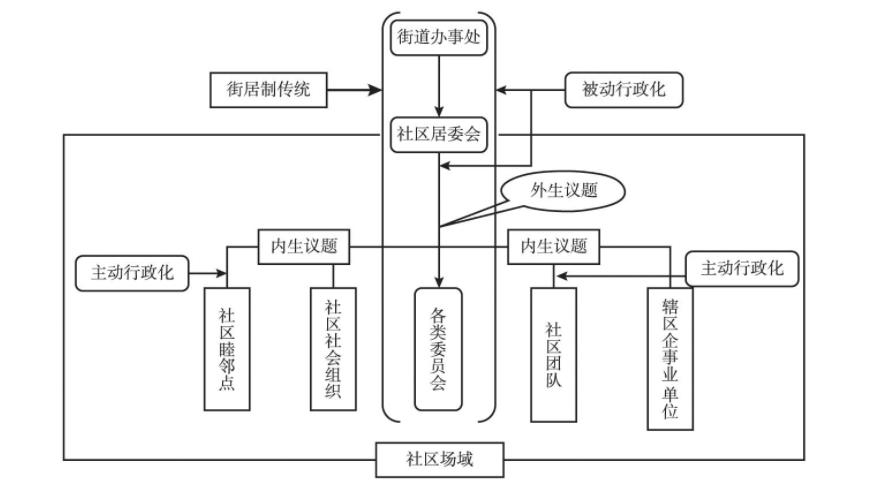

图1分析框架图

(二)宜街的现实生态和治理场域

位于苏南地区的宜市地处沪、宁、杭交通的三角中心地带,有着厚重的历史渊源,是历代州、郡、县治所在地。2015年,宜市在全国百强县中名列第六。宜镇作为宜市的城关镇,2006年撤镇设街成为“宜街”。截至目前,宜街下辖4个行政村和30个社区居委会,辖区面积45平方公里,人口26.5万。

撤镇设街后,社区建设作为一个全新的课题摆在宜街办事处面前。宜街主动适应经济发展新常态,顺应转型发展新要求,积极探索,大胆创新,2006年财政投入1000多万元,在街道开展“两中心”(行政事务管理中心、社区服务中心)、在社区开展“两工程”(硬件及软件)建设。通过“两工程”建设,所有社区都完成了“六室四站二栏一校一场所”的目标,达到市级和谐示范社区硬件建设标准。与此同时,宜街不断加强示范类社区建设,全面提升社区形象。特别是2015年初,确立了开展“转型发展推进年”“社会治理提升年”“党建工作加强年”“三个年”活动,引领各项社区建设工作。其标志性事件是街道在系统调研、科学论证的基础上出台了《关于加快社区转型发展的意见》以及相关1 X配套文件,基层社会治理创新步入新阶段。

三、组织拟制:社区场域中居委会的运作策略

居委会是社区场域中存续时间最久、影响最大的组织载体,其职责构成、运行架构具有独特性。从新制度学派的角度看,居委会运作架构的建构必然是对环境回应的结果,是技术环境与制度环境约束下的主动建构。

(一)网格化管理:类行政关系的“复制与新构”

宜街的“扁平化管理、片区化服务”就是网格化管理的一种典型形态,在推进社区发展过程中,实际上复制与新构了一种类行政关系网络,其工作的开展也是依托这一网络进行的。具体表现如下。

1.关系逻辑的类行政性

这主要指的是社区片区设置、人员构成与关系逻辑中的拟行政化取向。首先是区域划分中的“条线性”。以社区为管理的基本单元,通过标准化的方式划分出社区管理的若干网格或片区。按照“社区—片区—居民小组—楼栋”的组织网络体系,将社区编织到这一“纵向到底,横向到边”的网络中。其次,社区居委会是整个“网格化管理”的中枢,成立以社区书记为组长的社区扁平化管理片区化服务工作领导小组,统筹片区工作的开展。这一网络中的主体之间虽然不像科层体系那样具有严格的行政隶属关系,但其间的权威匹配非常明显。片区设置“一员三长”,即片区内指导员,片长、居民小组长和楼道长。指导员是片区化服务工作中的指令中心,片长是片区化工作的核心与中心,居民小组长和楼栋长则构成了片区化工作的核心力量,其工作要在片长的指导下展开。“一员三长”彼此之间虽不像科层制体系中上下级之间存在那样严格的等级关系,但彼此之间的权威关系也很明显。最后,职责考核中的“岗位责任制”。各岗位职责明晰,比如,对片区化工作人员岗位职责中有“三知三清三掌握”以及“四要六必访”的工作要求,还建立了片长、指导员、居民组长的岗位职责、管理服务制度和考核评比制度等,这样社区就影响或者说决定了片区工作人员的“注意力分配”(练宏,2015)。虽然这一“岗位责任制”不像科层体系中那样具有严格的责权激励效度,但其制度设置与程序执行延续了行政惯性。

2.工作开展的行政取向

居委会上述片区化服务的组织架构同时也是一种工作展开的网络与载体,本身就是一种工作方法、一种“上下联动、运转有序、逐层管理、逐级负责”的社区工作模式。一方面,扁平化管理片区服务的操作流程具有“层层分解”的程序规范,从划片分区到人员配备以及工作的具体开展等呈现一个逐级分解、层层落实的过程(见图2)。另一方面,任务的布排与落实具有“自上而下”的路径惯性。“社区—片区—居民小组—楼栋”的组织网络体系,与“指导员—片长—居民小组长—楼道长”的工作人员队伍相互耦合、彼此嵌套,使得居民自治管理和政府的各项服务工作可以通过这个网络体系和人员安排得以落实到每家每户,这已经成为一种典型的社区工作开展模式。

图2宜街社区“扁平化管理、片区化服务”操作流程

由此,社区在“网格化管理”中实现了一种“类行政关系”的复制与新构。社区“网格”被赋予管理的层级,任务也通过这些层级层层分解,人员构成与分工相对明确,岗位责任与规章制度也相对健全。其规模虽小,层级虽低,但却构成了结构完整的类行政工作系统,成为社区治理的重要组织载体和工具手段。社区中内在延续着“市—街道—社区—片区”四级科层管理结构的逻辑和惯习,本质上是对科层体制的拟制以及行政压力的延续。如此一来,居委会的行政化就成为必然。需要注意的是,居委会的行政化已不再是“被动化”的过程,而是演化为一个“被动的主动”过程,是先“被动”而后“主动”的过程,形式的存在可能是“被动”之结果,但是“实际”上的存在以及作用的发挥必然伴随有“主动”为之的意涵。

(二)社区党建:党组织体系的“拓展与延伸”

社区党建是街道“自上而下”的工作安排,实际上也是社区工作的主动展开。从国家的势位看,其实就是党组织体系在社区场域中的拓展与延伸,本质上是国家渗透的过程。但从社区方面看,社区党组织建设是社区工作的当然构成,是社区工作的重要抓手,更是“二次动员”的运作过程。

首先是组织网络建设。社区党组织建设既是社区工作的常规板块,也是社区工作的核心和重心。组织网络建设是社区党组织建设的主体工程,旨在实现党对基层社区治理的领导,其基本标志就是形成了“纵向到底”的党组织网络体系,即由“社区党总支—小区党支部—楼组党小组—党员中心户”所构成的四级网络体系,其中社区党总支处于社区的领导核心地位;居民区党支部协助社区党总支开展居民区的党建工作;楼组党小组则是基层党建工作的一项制度创新,旨在延伸基层党组织的触角,增强党的影响力和渗透力。

其次是工作机制创新。上述社区党组织的四级网络体系实现了“纵向到底”,但是缺乏横向上的链接与整合。为实现党组织体系的“横向到边”,社区党建也开始了区域化大党建的统筹以及党建联席的机制创新,这也是来自于基层治理实践中的“民间智慧”和“主动创新”,即通过党组织体系进行的全域统筹与链接,将社区党总支、辖区单位党组织,以及两新社会组织等以社区为空间载体进行的统筹党建联谊,通过创建具体的党建联席会制度实现资源链接与服务整合。作为社区工作的重要抓手,社区党建的活动开展是与社区的各项工作协调、嵌套推进的。党组织网络建设和机制创新也是作为社区服务工作开展、居委分配任务以及资源动员的重要载体而存于社区场域中的。以社区党建创新带动基层社会管理创新,通过区域化大党建和党建联席的机制将纵向的四级党建网络和横向的区域单位、组织共同编织进党组织的网络体系中,实现横纵的交叉链接,建立健全了“纵向到底、横向到边”的党建服务网络,实现了党的组织和服务全覆盖。这其实是党组织系统中的另一重“网格化管理”。

此外,党组织的建设还尝试进行着与“片长—党小组长—居民组长—楼道长”扁平化管理、片区化服务的类行政化模式的桥接,通过“居委会—典型群众(党员积极分子)—居民”的路径进行“二次动员”,这是一种典型的群众动员逻辑,继而使得社区党组织服务体系更优化,服务半径更合理。也正是在这一党组织体系的拓展延伸以及与社区工作的嵌套过程中,居委会在被编织进党组织网络的过程中也呈现出建构党组织网络的积极性和利用党建服务居民的主动性。

四、服务吸纳、内生的互动实践与居委会主动行政化

居委会的主动行政化不仅表征在其通过职责的同构所建构的社区场域的运作架构和组织逻辑中,还体现在居委会作为社区场域主体之一与其他治理主体在关系实践过程中所呈现的策略逻辑以及行为倾向上。就宜街的实践来看,其指涉的情景主要包括两个方面:一方面,居委会与社区自组织的内生性关系实践及其所展现的服务吸纳逻辑;另一方面,居委会与辖区单位、企业等组织的跨越边界关系实践及其所呈现的资源汲取逻辑。

内生的互动实践指的是居委会与社区场域中“自下而上”自发产生的社区自组织(准组织形态)的互动实践过程。CH社区的睦邻点是典型的“自下而上”形成的社区自组织,在社区的治理空间中发挥着重要作用。在此,笔者以CH社区交通局睦邻点自治实践所生发的内生议题为切入点,通过分析睦邻点建设进程中与居委会的不同互动态势以及居委会的态度、逻辑的前后变化,透视居委会的行政化议题。

(一)社区支持与睦邻自治:公共困扰的治理之道

交通局小区是典型的单位制时期建造的老旧社区,近年来随着小区车辆增多,停车位趋于紧张,小区居民经常发生因抢占车位而引发的争吵与不愉快,“见缝插针”“到处乱放”以及“提前抢占车位”的现象时有发生,居民围绕“车位”的争吵以及因为车辆停靠太近而出现的剐蹭纠纷时有发生。因“车位抢夺”而发生的纠纷刚开始还只限于小区内的车主之间,但随着车辆增多以及“争吵”的日常化、摩擦的经常化,“个人困扰”开始越过边界,上升为小区的“公共议题”。由此睦邻点介入就具有了“天时、地利、人和”的巨大优势,以“公共困扰”为契机开始登上治理舞台。

为解决困扰小区居民的“停车难”问题,睦邻点开启的第一个实质性工作就是以“停车位困扰”为议题召开小区居民大会。起初,睦邻点决心介入解决停车位问题,但一时不知从何做起,也担心自己身单力薄不能担起这个担子。于是,睦邻点的负责人就找到CH社区书记,说明了自己的想法,希望可以得到社区的支持。CH社区书记凭着自己对工作的敏感性,马上表示全力支持睦邻点的活动,并答应如果自己有时间就一定参加,如果没时间就派社区副书记参与。这样,在睦邻点骨干成员的大力推进、小区居民的积极参与以及社区居委会的有力支持下,停车位问题得到初步解决。当睦邻点作为准组织形式参与到社区公共议题的治理时,就必然会影响到居委会的“注意力分配”。而居委会的支持在“停车位困扰”的解决过程中发挥了重要作用,正是睦邻自治与居委会支持的“合谋”完成了对困扰社区公共事务的治理。

在上述公共事务的解决过程中,居委会发挥了不可替代的作用。其一,合法化功能,即为睦邻点活动的开展提供合法化支撑。这主要体现在居委会对睦邻点召开居民大会的参与、居民需求调研的开展以及作为参与者列席睦邻点召开的各类会议。其二,咨询智囊功能,为睦邻点活动的开展与策划、问题的解决与规划等建言献策。其三,协调资源与沟通关系的功能。居委会作为社区存续时间最长、组织化程度最高的组织形式,可以实现关系上的沟通与资源上的桥连。这体现在居委会与街道办事处、市绿化办等部门的沟通上,也体现在居委会在睦邻点办公场所以及物品配置上的资源争取与协调行动中。

(二)相互嵌套中的全面渗透:睦邻互助社中行政性的强化

睦邻点通过主导停车位事件的圆满解决,获得了小区居民的广泛认可,逐渐在社区治理场域中扮演越来越重要的角色。而随着睦邻点治理功能的发挥,居委会开始意识到其在社区治理中的无限可能性,开始由前期的活动支持转向积极的行为主导,睦邻点与居委会的关系也发生了微妙变化。

1.从活动支持到积极作为:态度变化中的社区居委会

从CH社区层面看,随着睦邻点在社区服务和社区发展中作用的突显,CH社区书记认为睦邻自治具有可推广的巨大价值。在社区的主导下,CH社区于2008年孵化建设了4个睦邻点,2010年再增设了2个,2014年又在新小区紫金名都设立了睦邻点。

与此同时,社区对睦邻点的互动实践也开始跨越初期的活动支持,进入到积极合作、引导发展的新阶段。一是活动场地与资源的争取。在睦邻点发展中,居委会意识到要想让睦邻点发挥更大的作用,必须要有一个公共参与和活动的空间,以实现居民或骨干公共参与的常态化。因此,社区居委会在培育睦邻点的初期重在争取与协调公共空间。二是组织与制度建设中的积极引导。一方面加强组织建设,一方面推进制度建设。从2011年各个睦邻点的党组织实体开始建立,逐步实现睦邻点、楼组党小组、党课教育实践基地、在职党员进社区志愿服务的“四位一体”组织架构,实现了居委会在社区内的组织架构与睦邻点的互为嵌套。社区直接介入制订包括睦邻点、楼组党小组、党课教育实践基地的各项规章制度,明确目标,厘定职责。由此,居委会对睦邻点组织、制度建设的引导已经暗含了“为我所用”的主动意识。但睦邻点建设也存在运作不规范、制度化程度不高、居委会对睦邻点的渗透不深等问题。因此,社区居委会又开始筹划睦邻点的下一步发展——建立“新华之家”睦邻互助社。

2.规划中的未来:成立“新华之家”睦邻互助社的努力

居委会的主动作为,实现了居委会社区网络与睦邻点组织架构的相互嵌套,并进一步通过睦邻互助社的建构努力,实现了对社区自组织的全面渗透与规引。“新华之家”睦邻互助社的自治章程与功能定位成为其典型代表。“新华之家”睦邻互助社自治章程明确规定,“本团体的备案管理部门是宜街街道办事处社会事务办公室;业务指导部门是宜街CH社区居民委员会”,并对“新华之家”睦邻互助社从作用、目标、职责、方法与抓手等方面都进行了具体的规定。

通过上述步骤,居委会完成了对睦邻点的全面渗透,实现了对其业务活动的指导与规引。居委会将社区党务、居务公开向睦邻点延伸,有效地实现了“居委会减负”和“重心的下移”。实际上,从睦邻点开展的工作以及发挥的作用看,它确实充当了居委会帮手的角色。由此,作为社区内生性自组织的睦邻点就成为了社区居委会的“下属”,被居委会的“类行政化组织网络”“收编”。

(三)行为选择与服务吸纳:社区自组织运行中的居委会渗透

整体来看,居委会与社区自组织的互动是一种制度化程度低、策略性强的关系实践。本部分笔者将重点从“停车位事件”的发生、演化和解决的完整历程以及睦邻点的功能发展、拓展和未来规划来看居委会与社区自组织互动中潜藏的态度变化、策略逻辑以及行为选择。

首先,从“停车位事件”的发生、演化和解决的全过程来看,居委会的态度与行为选择前后发生了较为明显的变化,积极性与主动性不断彰显。“停车位事件”作为社区的一种内生性议题,而且主要是由睦邻点来担纲的,居委会可以“置身事外”,因而其也就具有了一种选择与行为上的自由。就居委会的具体行为来看,其将社区党务、居务借助“网格化的组织架构”公开向睦邻点延伸与下放,将党组织建在楼栋,以及其对睦邻点创建意识的培育与激励等一系列类行政化逻辑的复制与创新,无疑都实现了任务的嵌入和意愿的渗透,睦邻点中处处呈现居委会的“身影”。

其次,从睦邻点的功能拓展以及未来发展方向看,居委会具有明显的通过服务进行吸纳以达到收编的策略主动,而服务吸纳的逻辑内在地体现了居委会与社区自组织互动中的行政化倾向。服务指的是社区自组织(睦邻点)在社区场域中提供服务的行为和能力。在睦邻点发展的不同阶段,其服务行为和能力存在明显不同,治理的意涵也存在差异,可能引起的居委会的“注意力分配”也不同。而吸纳则指的是居委会通过一系列手段和努力使得社区自组织成为其开展与推进工作的依托,进而实现“任务嵌入”的过程。

就本研究来说,居委会主要是通过党组织体系、资金扶持以及各种类型的精神象征(聘书、会议表彰)等,将自组织与居委会在社区内的组织化网络相嵌套,进而将其纳入自己的“麾下”,成为居委会开展工作的依托与帮手。服务吸纳是一种更为精巧的控制手段与策略逻辑,其结果就是居委会对社区自组织的“收编”,使之在工作开展与任务分解中与居委会形成“隶属关系”。

此外,笔者在宜街的调研中发现,对于类似睦邻点的内生性质的组织载体,居委会都表现出惊人的相似性逻辑——服务吸纳。而其基本的临界点就是社区议题由“个人困扰”向“公共议题”的跨越,进而关系到社区的和谐与稳定。就居委会的行为逻辑来看,一方面关涉事件的性质是居委会策略行为的关键自变量;另一方面,则是随着社区自组织功能的拓展,居委会也进行了支持、干预与规范调控的行为转变。正是在这一意义上,睦邻自治与居委会工作出现一定程度的交叉与耦合,居委会具有选择上的主动。睦邻自治的活动开展通过备案的形式得到了居委会的首肯,自治群体也获得了来自居委会的各类支持,活动的影响、规范化程度得以提升,并逐渐被居委会“收编”。当然,居委会也乐见其成,不断地将意志或意图植入睦邻点这一“自治”性质的社区自组织中。

综上,服务吸纳的核心内涵在于居委会通过对社区议题公共性的敏感把握,伺机介入,通过服务的提供,动员和支持社区自治的发展,继而通过吸纳的逻辑,使社区自组织为其所用,成为其工作开展的帮手,从而达到服务与利用的目的。同时,“服务吸纳”也使社区自组织成为“可控”的民间组织体系,进而避免基层社区中存在独立于居委会而运作的“自治性”民间组织可能出现的隐患。更为重要的是,居委会通过吸纳来自社区的力量与组织,有效地满足了街道的希冀——通过自治的手段来完成行政化的任务,也为居委会赢得了“民心”。从这一意义上来说,居委会与社区自组织的内生性互动实践中其主动行政化的逻辑就具有必然性和合理性。

五、资源汲取、跨越边界的互动与居委会的主动行政化

跨越边界的互动指的是社区场域中居委会与其辖区范围内的企事业单位因社区建设而发生的关系实践过程。本部分笔者以宜街MZ社区为例,通过对MZ社区在争取辖区单位支持过程中所采取的行为策略的深描,尝试发现居委会行政化的痕迹。

(一)社区治理的域外之地:社区与辖区单元的初步互动

这里的“域外”指的是功能域意义的边界,即在居委会发挥功能范围上的分析。当居委会跨越这一边界,进入到与辖区单位的互动时,就会呈现不一样的行动逻辑。对该逻辑中是否嵌含行政化因素的研析,成为检测居委会主动行政化更为有力的维度。

为老服务是MZ社区工作的一项重要内容,既有来自街道的考核任务要求,也有MZ社区服务居民的现实诉求。为筹集到更多的资金,尤其是社会上的资金,以保障为老服务以及活动的开展,MZ社区将眼光投向辖区内的企事业单位。当时街道日托服务中心开展养老服务的“冠名制”,MZ社区就尝试在社区居家养老服务站也引入“冠名服务”。MZ社区负责养老服务的副主任ZXG将辖区内的劝业广场和陶都饭店纳入其首先争取冠名的单位之列。ZXG以社区的名义拜访劝业广场经理SQ,希望可以争取到劝业广场的资金支持,同时在开展一系列老年活动时为广场进行宣传。SQ以自己不能做主、需要提交股东大会讨论为由“委婉拒绝”。同样,陶都饭店的经理也以同样的名义婉拒,承诺请示过老板之后再给予答复,但之后都没有了下文。

另外一件事是社区没能争取到与市文化馆共同开展社区文化建设联谊活动。MZ社区缺乏开展大规模文化服务活动的场所和专业人员的指导。社区CLJ书记认为,“我们辖区内的市文化馆存在这方面的丰富资源,可以弥补我们的短板”。社区书记通过私人关系联系到文化馆副馆长,并就与文化馆联合开展社区文化建设活动的设想与馆长进行了交流与沟通。但馆长认为,活动涉及的人员过多,需要动用的资源以及需要办理的程序较为繁杂,不具备现实执行上的可行性,此事就这样“无疾而终”。

上述两个事件都显示了社区在资源短缺的情况下为争取更多资源开展社区服务而尝试与辖区企事业单位进行沟通协商的主动努力,但均以失败告终。这说明辖区企事业单位作为社区建设“域外之地”,很难通过社区已有的工作思路和方法实现“跨越边界”的合作。

(二)成功的跨越:实践探索中的制度化

一个偶然的事件引起了居委会的注意。2012年9月,劝业广场新入住一家商铺,商铺在装修过程中的灰尘、噪音等影响了居民的正常工作与生活,双方产生了较大的矛盾和冲突。CLJ书记凭借十多年的社区工作经验,马上意识到这是一个绝好的时机。“一般我们与辖区企事业单位是没有交集的,好了,现在居民一闹,他们(辖区单位)就来找我居委会。这样我就有工作上的主动了,而且调解纠纷对我们居委会而言,就是家常便饭、举手之劳。”于是CLJ书记就以居委会的名义召集三方代表开协调会,会上居民代表、商铺经理、商场代表以及社区居委会等围绕“商铺装修噪音扰民”事件进行了充分的协商。最终在居委会的积极介入与调解下,这一事件得到圆满解决,居委会也获得了劝业广场的认同。在经历后续的一系列互动实践后,居委会与劝业广场建立了较为良好的共驻共建关系。类似的居委会与辖区企业单位之间跨越边界的互动还有很多,也基本上经历了相似的过程。

由此观之,居委会发现在与辖区企事业单位的互动中,原来的那一套针对社区自组织的工作思路和抓手不是很管用,出现了“失灵”。但是居委会在工作中主动作为,既注重人情上的礼尚往来与尊重(书记亲自来做),也注重对正式关系与部门的策略性借用(市消防大队以及街道部门等),还进一步通过制度化的党建联席会,将上述互动制度化、规范化,通过机制的创新与思路的转换成功实现资源整合与跨越边界的互动。社区工作中处处体现了居委会的智慧与策略。用CLJ书记的话说:“社区工作,一是要讲求方法,要有来有往,建立关系;二是要形成一个工作机制,并不断加以规范化和制度化,这样才能保障可持续……在辖区中每年召开一次党建联席会,通过党建联席会这个纽带,让社区与辖区企事业单位在工作中相互支持、相互合作、相互协调,最后形成实事共办、活动联搞(的局面)。”居委会通过交换与互惠形成良好的邻里关系,通过党建联席的工作机制整合辖区内资源,建构出优势互补、条块结合、纵横联系的社区区域大党建新格局。

(三)互惠合作与资源汲取:跨越边界关系实践中的逻辑呈现

上述事件从“失败的尝试”到“成功的探索”,无不体现了居委会的主动选择,是其主动尝试的结果。MZ社区辖区单位不在社区工作的功能域之内,居委会没有充分意识到这一前提,从地域的角度出发,尝试通过“社区共建共享”的政治性话语来实现对辖区企事业单位的吸纳。显然,这一策略对商业性质的劝业广场是不具有整合效力的,对处于行政序列中的市文化馆也因为地位的不对等而宣告失败。而成功探索的背后则鲜明地体现了居委会的策略调整,依靠与辖区企业在“合作互惠基础上关系的建立”以及与辖区党政事业单位在“党建联席基础上的资源汲取”,并通过区域化大党建的政治话语与格局建构实现了对辖区企事业单位的再整合。

就辖区企事业单位而言,互惠合作是一个利益交换与达至目标一致的过程。居委会通过调节矛盾、为辖区企事业单位提供便利以及在各种场合与空间对辖区企事业单位的宣传等,为企事业单位建构了一个良好的“单位形象”,辖区的企事业单位也就具有了参与社区建设的积极性。在“你来我往”的互动中,居委会也不失时机地借助与援引政府(街道)的权威来强化自己的“合法地位”,赋予互动更多的官方色彩(这方面也是企事业单位合作互动中比较看重的方面),最终建构了一种“社区是我家,建设靠大家”的共驻共建大局意识。从居委会来看,党建联席是一个资源整合与活动联动的过程。通过党建联席,居委会在社区场域中新建了“纵向到户、横向到单位”的党建网络,形成区域化党建新格局。这一过程鲜明地体现了居委会为实现自身的利益而借助于体制内的力量,主动进行了对党政力量的援引与嵌入,而嵌入后的党政力量就沉淀为基层社区场域中处处可见的“国家身影”。

综上,居委会在与辖区企事业单位的互动过程中,一方面居委会具有行为的主动性和可选择的空间。这其中既包括居委会在汲取资源过程中的策略选择与尝试空间,也包括在对争取到的资源使用上的选择空间,还包括居委会对正式权力(党政部门)与非正式权力(互惠交换)的策略性使用空间。另一方面则是居委会在这些空间选择中为实现资源的汲取而对行政化权力与逻辑的选择偏好,这显著体现在党建联席的制度机制以及联席会的议题选择、召开形式以及后续的工作落实上。由此观之,居委会在行为的选择上具有一定的自由空间,并在探索的过程中呈现了互惠交换的逻辑以及对更高层面上党组织资源的借用,在多重逻辑的嵌套使用中实现了与辖区企事业单位的成功互动。互惠关系的建立服务于资源汲取的目的,而资源的汲取与整合主要用于缓解居委会工作中资源不足的困境。互惠交换与党建联席都只是居委会主观意图中的工具性使用,是居委会为成功实现跨越边界互动而进行的主动选择。

六、科层为体、自治为用:居委会主动行政化的一个初步解释

居委会不是偶然出现的,也不是天生就有的。假如缺乏政治、文化、历史等诸多社会因素的捭阖互动与历史性流变,居委会的产生将是不可想象的。同样,如果对居委会作为主体和行动者所具有的“行为主动”和“内生逻辑”缺乏足够的敏感,那么居委会行政化的“事实”就会被遮蔽。

本文通过对以居委会为轴心的内生互动与跨越边界实践的展演,勾画出居委会如何在对效率的追寻中,主动策略地选择了对睦邻点等社区自组织的“服务吸纳”,以及对辖区企事业单位的“资源汲取”。在这一过程中,作为组织主体的居委会内在嵌含了技术环境所要求的“效率性”与制度环境所建构的“合法性”之间的张力,而且在技术环境与制度环境的博弈中存在效率的优先性,以及技术对制度所塑造的“合法性”的殖民与侵蚀。这种张力在居委会层面呈现为“两重属性”的张力,现实中表征为“行政”与“自治”间的游移。不仅如此,这种合法化的情景所建构的“客观化的现实”通过对居委会及其成员(特别是社区书记)主观意识以及他们对这一外在现实的认识而沉淀为行为上的惯习,成为居委会现实工作中不得不面对而又不能完全实现的“痛”,从而进一步加剧了居委会在“行政效率”与“自治合法”之间的徘徊。

实际上,居委会也通过名实上的分离与转换完成了对上述张力的消解。从宜街实践来看,居委会对效率的追寻带来了其对睦邻点等社区自组织的“服务吸纳”和对辖区企事业单位“跨越边界”的整合,这一行为逻辑是居委会在社区治理场域中的理性选择。但是对“制度环境”的合法性要求则呈现了各种“未预期结果”下的行政化,为保持其对合法性的回应,不得不走向“去行政化”的改革之路。从另一维度来看,居委会在对社区自组织的支持与服务中,在对辖区单位、企业的整合互动中、对居民需求的回应中,尽管是(类)行政化的方式,但也基本实现了服务居民与应付街道的折中,在“软硬兼施”中遵循了“科层为体、自治为用”的行为逻辑。

需要说明的是,“体”和“用”是一个非常复杂的哲学范畴。魏晋时期为王弼较早使用,至19世纪60年代初与当时社会改良思潮相结合,演化为“中体西用”的社会思潮。但本文的“体”和“用”并非是在哲学本体上的使用,而是一种分析性的策略使用。“体”非本体,而是架构和网络;“用”非表象,而是功用和策略。本文所说的“科层为体、自治为用”并非“体”和“用”的二分,而是两面或两重性,主要用于解释和说明居委会对“技术环境”和“制度环境”的因应策略,是以“居委会为主体和中心”的行为逻辑解读,实质是为解释居委会在行政化中的策略性主动而进行的建构尝试。居委会主动行政化才是本体,是需要被解释的对象。“科层为体”具体指居委会在社区治理场域中对(类)科层体制的复制与重构,对(类)行政化权力的偏好与延续,构成了居委会行为惯习中的常态,成为其主动选择的“居委会意识”。这是其行为逻辑所展开的架构,主要解决居委会对“效率性”的回应。“自治为用”是指居委会在社区治理场域中为回应制度环境所塑造的合法性要求,以及对各种自治性、服务性组织与资源的吸纳和整合而呈现的行为策略,主要对应居委会对“合法性”的诉求。而宜街居委会的策略性行动就表现为在“行政优先”的原则下将居民自治性事务建构到行政考核指标体系中的主动,并且在社区场域中发展出了对行政组织的拟制和科层化权力的延续。

“科层为体、自治为用”的逻辑典型地呈现了居委会行政化再生产的内在机制。一方面,居委会通过正式权力与非正式权力的“转换”实现了自身诉求与行动的合情、合理与合法,基本上实现了对“效率”与“合法性”要求的折中;另一方面,居委会也有效运用服务吸纳、党建联席等各种策略以整合链接相关群体与资源,实现合纵连横,为我所用。总体上看,处于技术环境与制度环境所塑造的不确定性环境状态下的居委会出现了对行政组织的拟制以及对科层权力的延续,实际上是对以往“单位体制”所塑造的官僚思维的一种惯性运行,也是现实中在既有科层序列中资源匮乏的对上依赖,更是居委会在社区空间中的主动作为,致使其行为逻辑呈现行政化的主动与被动双重面相。

此外,“科层为体、自治为用”的逻辑背后也鲜明地体现出“国家中的社会”逻辑,即国家在面对原子化、碎片化的基层社会时,借助居委会有效地实现了对基层社区的渗透,并通过具体的组织机构和工作机制以及“服务吸纳”“资源汲取”的策略逻辑实现了对基层的有效控制。居委会行政化是社会治理重心下移与国家能力建设的未预期结果,国家的渗透进一步推动了居委会行政化的再生成。由此,单纯指向“居委会去行政化”的改革必然走向现实中的“去行政化之殇”(侯利文,2018b)。我们要反思的应该是居委会行政化这个“事实”本身,应对居委会行政化的多重面相保持足够的敏感。从这一意义来说,基层社会治理的深度转型,关键不在于居委会的行政化抑或去行政化改革,政府行政管理体制的系统改革和以服务性为轴心的居委会转向的协同才是出路所在。

本文不打算也没有对居委会行政化的历史渊源、制度背景以及压力驱动的全域面相作横截面的系统研析。本研究的贡献在于发掘了居委会行政化的“主动面相”,即居委会的行政化也是居委会在行动场域中主动选择、积极实践的结果。与以往诸多研究不同,本文没有将居委会置于街居制传统和“压力型体制”的传导中来分析其行政化的被动,而是转向基层社会生活空间和治理场域,以居委会为中心和行为主体来观测其主动行政化的组织实践和生成逻辑。

事实上居委会行政化的历史缘起与现实逻辑之间存在前后的承续和继替,其行政化中的被动与主动成分不是截然分开的,而是更多地呈现为两者的胶着或粘连状态,没有绝对严格的界分;被动中有主动为之的因素,而主动中也常有被迫之意。但本文并没有提供主动与被动两者在内在路径沿革、逻辑继替以及结构切换与嵌含等方面精致的因果演化模型和转换机制。比如,对居委会行政化的历史缘起是否以及在多大程度上造成居委会现时行政化;居委会的被动行政化是如何具体地向主动行政化进行传导的,以及主动行政化在既有的“国家与社会”框架下,“主动”的空间与程度是如何呈现及不断发育的,等等。此外,对居委会作为组织的心理和观念的分析以及居委会行政化与其他行政化有何不同的研究也尚未展开。这构成了进一步深化与拓展研究的方向。

参考文献:

艾云,2011,《上下级政府间“考核检查”与“应对”过程的组织学分析——以A县“计划生育”年终考核为例》,《社会》第3期。

陈鹏,2018,《社区去行政化:主要模式及其运作逻辑——基于全国的经验观察与分析》,《学习与实践》第2期。

费孝通,2000,《费孝通论小城镇建设》,北京:群言出版社。

耿曙、胡玉松,2011,《突发事件中的国家—社会关系——上海基层社区“抗非”考察》,《社会》第6期。

何海兵,2003,《我国城市基层社会管理体制的变迁:从单位制、街居制到社区制》,《管理世界》第6期。

何艳玲、蔡禾,2005,《中国城市基层自治组织的“内卷化”及其成因》,《中山大学学报(社会科学版)》第5期。

侯利文,2018a,《国家与社会:缘起、纷争与整合》,《社会学评论》第2期。

——,2018b,《去行政化的悖论:被困的居委会及其解困的路径》,《社会主义研究》第2期。

练宏,2015,《注意力分配——基于跨学科视角的理论述评》,《社会学研究》第4期。

马卫红,2016,《内卷化省思:重解基层治理的“改而不变”现象》,《中国行政管理》第5期。

毛丹,2018,《中国城市基层社会的型构——1949-1954年居委会档案研究》,《社会学研究》第5期。

米格代尔,乔尔·S.,2013,《社会中的国家——国家与社会如何相互改变与相互构成》,李杨、郭一聪译,南京:江苏人民出版社。

潘小娟,2007,《社区行政化问题探究》,《国家行政学院学报》第1期。

荣敬本,2013,《“压力型体制”研究的回顾》,《经济社会体制比较》第6期。

孙柏瑛,2016,《城市社区居委会“去行政化”何以可能?》,《南京社会科学》第7期。

石发勇,2005,《城市社区民主建设与制度性约束——上海市居委会改革个案研究》,《社会》第2期。

史普原,2015,《科层为体、项目为用:一个中央项目运作的组织探讨》,《社会》第5期。

唐文玉,2010,《行政吸纳服务——中国大陆国家与社会关系的一种新诠释》,《公共管理学报》第7期。

田毅鹏,2017,《城市社区的“行政化”与“去行政化”》,《清华社会学评论》第七辑,北京:社会科学文献出版社。

王邦佐,2003,《居委会与社区治理》,上海:上海人民出版社。

王德福,2019,《社区行政化与街居治理共同体》,《行政论坛》第6期。

王汉生、王一鸽,2009,《目标管理责任制:农村基层政权的实践逻辑》,《社会学研究》第2期。

王汉生、吴莹,2011,《基层社会中“看得见”与“看不见”的国家——发生在一个商品房小区中的几个“故事”》,《社会学研究》第1期。

王铭铭,2016,《局部作为整体:反思地继承社区研究方法》,《社会学研究》第4期。

文军,2017,《反思社区建设的几个关键问题》,《清华社会学评论》第七辑,北京:社会科学文献出版社。

吴越菲、文军,2015,《作为“命名政治”的中国社区建设:问题、风险及其超越》,《江苏行政学院学报》第5期。

向德平,2006,《社区组织行政化:表现、原因及对策分析》,《学海》第3期。

杨爱平、余雁鸿,2012,《选择性应付:社区居委会行动逻辑的组织分析——以G市L社区为例》,《社会学研究》第4期。

杨敏,2007,《作为国家治理单元的社区——对城市社区建设运动过程中居民社区参与和社区认知的个案研究》,《社会学研究》第4期。

叶启政,2016,《社会学家作为说故事者》,《社会》第2期。

应星,2001,《大河移民上访的故事:“从讨个说法”到“摆平理顺”》,北京:生活·读书·新知三联书店。

张静,2007,《基层政权:乡村制度诸问题》,上海:上海人民出版社。

周雪光,2005,《“逆向软预算约束”:一个政府行为的组织分析》,《中国社会科学》第2期。

——,2008,《基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑》,《社会学研究》第6期。

Bing,Ngeowcnow 2012,“The ResidentsCommittee in Chinas Political System:Democracy,Stability,Mobilization.” Issues & Studies 48(2).

Bray,David 2006,“Building‘Community’:New Strategies of Governance in Urban China.” Economy and Society 35(4).

Derleth,James&Daniel R.Koldyk 2007,“The Shequ Experiment:Grassroots Political Reform in urban China.” Journal of Contemporary China 22.

DiMaggio,P.&W.Powell 1983,“The Iron Cage Revisited:Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields.”American Sociological Review 48(2).

Meyer,John W.&B.Rowan 1977,“Institutionalised Organisations:Formal Structures as Myth and Ceremony.”American Journal of Sociology 83(2).

Meyer,John W.&W.Richard Scott 1983,“Centralization and the Legitimacy Problems of Local Government.”In Edited by John W.Meyer&W.Richard Scott,Organizational Environments:Ritual and Rationality.Beverly Hills,CA:Sage.

OBrien,Kevin J.&Lianjiang Li 1999,“Selective Policy Implementation in Rural China.”Comparative Politics 31(2).

Oi,Jean C.1992,“Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in China.” World Politics 45(1).

Read,Benjamin L.2009,Revitalizing the States Urban“Nerve Tips”.Cambridge:Cambridge University Press.

——2012,Roots of the State:Neighborhood Organization and Social Networks in Beijing and Taipei.Stanford:Stanford University Press.

Read,Benjamin L.&Robert Pekkanen 2009,Local Organizations and Urban Governance in East and Southeast Asia Straddling State and Society.New York:Routledge.

Shieh,Leslie&John Friedmann 2008,“Restructuring Urban Uovernance.” City 12(2).

Walder,A.G.1995,“Local Governments as Industrial Firms:An Organizational Analysis of Chinas Transitional Economy.” American Journal of Sociology 101(2).

Yan,Miu Chung&Jianguo Gao 2007,“Social Engineering of Community Building:Examination of Policy Process and Characteristics of Community Construction in China.” Community Development Journal 42(2).