作者:朱镕君 责任编辑:蔡清华 信息来源:《教育研究与实验》2021年第6期 发布时间:2022-02-20 浏览次数: 29456次

【摘 要】转型时期的乡土社会,以“走出乡土”为表征的“文字上移”促进了底层青年的社会流动,这种社会流动在“文化脱域”与“空间转换”的视阀下具有一定的张力。流动张力是指个体不能完全从身体与心理上融入城市生活,还与乡土社会保留着空间与文化上的联系。从不同时空背景下的资本及其作用带来的空间实践变化,透视出农村教育精英的社会流动过程中存在多种空间资本补给与转化机制,进而产生社会流动张力。辩证地看待,农村教育精英的社会流动张力可以减轻阶层区隔产生的社会矛盾压力,也为城乡融合发展与乡村振兴带来一定的情感与物质支持。

【关键词】离农教育;农家子弟;城乡资本;流动张力

一、问题的提出

转型时期的中国社会正在从乡土中国走向离土中国[1],以“走出乡土”为导向的离农教育,蕴含着丰富的城乡空间隐喻与情感叙事,映射出乡土社会中寄予教育实现阶层流动的认可。乡土社会中的文化情感与阶层流动想象,在农村教育精英的社会流动中抽离出来,嵌入进城市空间的精英化符号中,也深深地镌刻在乡土空间的话语结构里。作为一种“知识型移民”,“走出乡土”正在随着“寒门贵子”的故事而一幕幕上演,他们打通了城乡空间阶层区隔的藩篱,不再延续父辈的农耕生活体验,移植和重构着乡土社会的底层物语,在城市空间中建构着新兴的阶层身份,成为转型期中国城市化发展的一股重要推力。转型时期的结构性推动机制与制度性阻滞作用并存格局成为中国农村人口社会流动的基本环境[2],在以教育机制为核心的底层社会流动中,中国特殊的转型社会具有的社会结构张力,让农家子弟的社会流动成为可能,但也带来流动的种种限制。在以地理空间流动为核心的阶层流动中,隐含着不同的文化生产机制,具有不同的声望、阶层评价机制。空间与阶层的双重流动加剧了农家子弟社会流动的复杂性,两种空间内社会地位评价机制的差异带来的“相对流动感”,身份的张力难以在短时期内适应时空的转化,即使实现了以提升学历与职业为核心的代际阶层向上流动,也要面对回馈原生家庭、城市高房价、社会资本短缺等困境。同时底层社会具有的一系列的“惯习”使得农家子弟在以城市化的精英话语叙事中,难以实现心理上的融合与流动。一场文化苦旅与社会炼金术换来的阶层流动,与乡土空间仍然保持若离若在的身体感,进而与“走出乡土”的教育理念相悖。本文研究的问题是:教育能否使农村青年真正“走出乡土”,离农教育带来的社会流动有何种空间与阶层的张力,在国家大力倡导乡村振兴与城乡融合发展的今天我们如何看待这种张力?

二、文献综述与分析框架

(一)城乡中国视阀下农村社会流动张力的研究综述

在马克思主义理论家看来,城乡之间的对立以及由此产生的分工是社会文明发展的重要特征,城乡之间的融合是生产力发展到一定水平的标志。中国城乡关系的演变形塑出不同类型的分析框架。中国传统乡村社会所具有的封闭性与稳定性特征得以产生“乡土中国”的理想类型,作为研究农村社会的经典命题,在城市化、工业化的浪潮下其解释范围急剧收缩,乡土社会产生的分化、流变使得转型社会形成的“城乡中国”更具解释力。[3][4]社会流动是经典社会学理论关注的重要议题,经典社会学理论家马克思、韦伯、帕累托等人分别从不同的角度对社会流动做出表述。作为在与城市空间相隔绝的乡土空间,传统社会中的农民受农耕文化中安土重迁的思想与农业生产“内卷化”所桎梏,难以产生流动意识与流动能力。农村社会流动是随着城乡关系演变而产生的结构性流动,受国家体制与城乡社会发展政策影响较大,这也决定了农村社会流动具有一定的张力表征。农村社会流动张力是指以职业与收入为主要评价机制的阶层流动中,农民在城市里依然与农村保持联系,产生“离土不离乡”的流动感。这种流动张力体现在身体与精神的各方面,被学界被表述为“半城市化”[5]“联根式流动”[2]“半工半耕”[6]等。

1.从“结构”到“文化”:

农村社会流动张力研究的双重机制。进入“后乡土性”时代,农村社会表现的典型特征就是农民的城乡流动性增加。[7]在社会流动的研究范式中,流动机制是研究社会流动的重要结构性要素。从“乡土中国”到“城乡中国”产生的结构性张力机制主要有宏观的结构机制与微观的文化机制。在单一制的国家制度中,受制于城乡二元社会结构与体制的制约[8],农村的社会流动会因国家政策与社会结构的变动而变动。城乡二元社会结构是我国社会的主要结构,作为一种刚性结构,因国家政策带来的城乡关系调整而具有张力。城乡二元社会结构的弹性与灵活性带来的流动张力使农民产生“联根式流动”[2],农民虽然进了城,但会与农村继续保持利益、情感、关系等领域的联系。国家既要让农民进得了城,又要让农民回得了乡,农民作为“能动的主体”[3]在城乡二元结构中本身具有阶层自主性,在城乡之间进退有序,保持了社会结构的均衡与稳定。社会结构的张力使农村社会流动具有结构性张力与选择的自主性,这种选择的自主性也在调和城乡二元结构的对立。城乡结构的张力与农村流动的自主性互构,共同形塑城乡社会的动态平衡。

国家基于经济发展构建的城乡二元机构,赋予它一定的张力,从某种方面契合了中国传统乡土文化中蕴含的行为逻辑,乡土是农民的“根”,乡土社会中的文化机制给农村社会流动带来一定的张力。费孝通认为乡土社会具有“人伦”文化与差序格局,这种差序格局使得农民在城市很难建立稳定的社会关系,城市只是农民工作的场所,而生活的空间依然在农村。同时受制于城市高房价、反馈农村家庭成员、社会资本短缺等因素,农民的社会流动依然与乡村保持联系,不仅在城市保持乡土生活习惯,还在城市中建立地缘的社会关系。“半工半耕”的生产、生活逻辑以及农耕文化中的“不忘本”的思想使得农民的社会流动保持一定的张力。土地耕作不仅是获取经济收入,也是对祖先耕作土地的一种精神传承,与农村保持联系是因为很多生命事件都是在农村通过仪式性事件才能完成,这些都是耕作文化给社会流动带来张力的结果。除此之外,家庭代际分工背后的伦理情感文化也给农村社会流动带来一定的张力。农村社会流动是以家庭分工为前提的,受制于城市较高的生活成本,进城务工只是一种代际分工,家庭留守人员照看孩子与老人,这种家庭分工是家庭成员关系理性化的表现,它有助于家庭财富的积累与保持家庭在城乡之间的动态平衡,即在城与乡之间都有立身之处。

2.从“空间”到“阶层”:

农村社会流动张力研究的双重视角。从本体论上看,城市化是一种城市物质空间的变化,不论是城市内部空间的重组还是城市空间范围的扩大,都是空间变革的结果。受资源、制度与国家政策宣传等因素影响,农民难以实现在地化的社会流动,农村的社会流动总是在城乡空间的转换过程中实现的,农村社会流动不是单纯的阶层地位流动,也是空间流动。农村的社会流动张力研究具有“空间”与“阶层”两个视角。就空间视角来看,社会流动张力主要来源于空间转换带来的不适应与不同空间评价机制的转变。空间是由人的实践关系所形塑的,包含着意识形态与价值观。由于空间的变动,衡量社会地位的评价机制发生变化,但发生了地理流动以后,声望评价体系从单一变成了二元体系,后者既包括流出地的声望评价体系,也包括流入地的声望评价体系。[9]对于流动的个体来说,相对于其来源地的乡土空间,其社会流动是成功的;但相对于其流入地的城市空间,其社会流动常常会有流动感不足的状态。空间的流动是研究我国农村社会流动的重要视角,城市差别不仅是资源的差别,更是文化观念、生活习性的差别,从乡村的“礼俗社会”到城市的“法理社会”不是个体单纯依靠经济资本就能适应的,空间变动带来的不适应不仅是城市物理空间重组的变动产生的不适应,也是社会空间变动、心理空间变动带来的不适应。

就阶层流动来看,农村的社会流动往往是以职业变动为核心的社会地位变动,改变以往乡土社会中的农民角色,通过进城务工、经商、参军、求学等途径改变自身的身份阶层地位。但阶层流动是有张力的,这种张力体现在缺乏城市的内生资本难以适应城市的竞争。传统的乡村社会,耕作土地的生产方式具有一定的韧性,农耕生产、生活的风险性往往较低,即使遇到自然灾害,也会有政府及乡邻的帮助度过难关。但是在城市中,内生型资本的不足使农民难以在城市的竞争中立足,诸如金融危机、疫情防控等重大经济、公共安全事件使农民难以在城市维系其生活,通过教育实现在城市立足的中产阶层也会面临失业的风险。即使具有一定的经济资本与生存技能可以在城市立足,但往往由于缺乏城市的社会资本和与之阶层匹配的“惯习”,难以适应城市生活,往往被赋予“乡下人”标签,有流动而没有“流动感”。

3.从文化资本到阶层流动:

农村教育精英社会流动的理想类型。当代,教育的社会流动功能得到进一步发挥,不仅使底层有流动的机会、保持社会稳定,还能满足社会建设的人才需求。中国乡村教育与社会的关系,离不开国家政权对乡村社会的渗透与整合、教育制度的变革以及城乡发展政策的调整。与农村其他群体的流动相比,农村教育精英的社会流动是一种“知识型流动”,国外有学者对此做过专门研究,称之为“知识型移民(Knowledge Migrants)”。知识型流动是上世纪90年代大学扩招后,农村社会继“参军”“参工”后又一次实现身份变动的流动。从文化资本的累积到实现阶层流动是随着农村“文字上移”后产生的一种社会流动的理想类型。虽然制约个人社会流动的因素很多,但是教育作为农村社会流动的一种典型方式,成为影响农民户籍非农化的主要因素。[10]国内学界对农村教育与阶层流动的研究多聚焦于两个层面:一是对寒门出贵子求学历程的研究。[11][12]寒门贵子的求学过程折射出农村教育精英社会流动的艰辛,从家庭的支持与教育期望,到学校教师的帮助,再到国家教育政策的准入机制,均证明教育作为一种社会流动机制,虽然能带来社会流动,但过程异常艰辛。二是对阶层流动后的生活的研究。[13][14]例如,“凤凰男”虽然通过教育实现了阶层流动,但是难以适应城市的生活以及新生家庭的婚姻,进一步论证了农村社会流动的艰辛。

(二)理论基础与分析框架:脱域理论与空间社会学理论

1.文化脱域与空间嵌入。

传统的“脱域”研究范式以吉登斯的“脱域”概念为核心。“脱域”是一种“社会关系”的脱域,指的是社会关系从行动者的在场空间中分离出来。[15]p68这种关系可以理解为行动者社会交往带来的关系纽带,但这种关系具有泛化的特点。行动者的关系具有多种模式,诸如社会关系、政治关系、经济关系、文化关系等。比如网络购物中,行动者的经济交易中的买卖关系从其所在的社区中分离出来,其社会关系并没有完全分离出来。笔者将脱域分为“深层脱域”与“浅层脱域”,深层脱域是指吉登斯笔下的脱域,指行动者的所有社会关系从其所处的在场空间中分离出来;浅层脱域是指行动者的部分关系(如:政治关系、经济关系等)从其在场空间中分离出来。

本文从农村教育精英的文化关系来探讨其脱域类型,这里的文化指的是以科学文化知识与价值观为主要内容的狭义文化。所谓“文化脱域”,是“浅层脱域”的一种理想类型,是指个体所接受的文化熏陶从其身体所处的在场化空间环境中脱离出来,嵌入在异地的空间中。我国农村的“离农教育”与“离农文化”就是一种典型的“文化脱域”,农村教育中充满了城市阶层的精英化符号与想象,个体在启蒙教育中就早已将“走出乡土”与“摆脱乡村”当作努力学习的愿景。文化脱域往往会带来身体的空间嵌入,空间嵌入是指原有的身体不属于这个空间,以一种非原始资本积累式“惯习”的方式嵌入进一个新的空间中。

2.空间社会学理论。

城乡流动是一种地理空间的变动,本文对城乡社会的分析置于空间社会学研究的视角之下。“脱域”是建立在空间的变化基础之上的,本质上是一种身体与社会关系在空间上的嵌入。现代空间社会学分析视角是将古典时期有关空间的理论与当代西方马克思主义城市地理空间学说相结合的一种研究范式。古典时期马克思、涂尔干、齐美尔均在其著作中提到空间的社会属性,后现代时期的吉登斯、福柯等人则直接呼吁并身体力行地开展有关空间的社会学研究,提供了良好的研究范式摹本。空间是社会实践建构出的产物,是对社会物品以及社会关系的有序安排。[16]p232空间包含着资本、社会关系与意识形态,空间所具有的解释张力,打破了“结构论”视角的解释限度。乡村空间所形成的一种稳定的社会秩序与文化价值观,对人的行为具有约束作用,城乡空间的流动本身就是一种对空间秩序的反抗,以一种新的空间存在感去寻找和嵌入另一个空间之中。

本文将农村教育精英的社会流动张力置于文化脱域与空间转换的框架之内。笔者认为:文化脱域与空间转换本身就是结合在一起的,用空间理论去解释其流动张力的过程就是用文化脱域去解释其社会流动的过程。脱域是由在不同空间内对资本的追求与转换产生的,空间变化是脱域的基础,而空间变化的动力来源于资本的积累与转换。

三、农村教育精英文化脱域过程中的城乡空间资本分析

农村教育精英是指通过教育实现阶层向上流动的农家子弟,他们通常拥有本科及以上学历,是随着90年代高校扩招以来在城市学习并有稳定工作的新兴中产阶层。本文运用布迪厄的资本概念去分析农村教育精英城乡空间内的资本,以此解释其在不同空间内的脱域的全过程。资本是积累劳动的外显化与具体化,是能被个体所运用的一种社会资源,资本主要可以分为文化资本、经济资本与社会资本。[17]p189-211本文还将农村教育精英在求学时对原生家庭的情感依赖操作化为情感资本,是指能够从原生家庭中获取情感支持与安慰,以超越布迪厄资本概念中的过于工具性的解释。资本是决定一个人社会流动的重要因素,在不同的时空场域下,这些资本发挥着不同的作用。本文从时空关系史的角度梳理农村教育精英的城乡资本,所谓时空关系史,就是农村教育精英的城乡流动史。农村教育精英的资本可以以时空与城乡为分类视角,划分为四类资本形态,分别是求学时期的乡村资本、求学时期的城市资本、工作时期的乡村资本、工作时期的城市资本。由于城乡资源的差距,农村教育精英的求学过程可以看作在城乡之间的空间转换中不断积累自身的文化资本,进而转换为经济资本与社会资本的过程。

本文以皖北Y村为田野点。Y村位于安徽省西北部,是典型的农业与劳务输出村,村中人口1100多人,教育氛围好,自上世纪90年代以来,村中几乎年年都有大学生,其中不乏有名牌大学硕士、博士。在调查中发现,谈及村里的大学生,村民都如数家珍,能准确介绍出哪家孩子考到哪里的大学以及如今的工作,村书记更是认为接受教育是“走出乡土”、改变命运的重要途径。笔者主要采取实地研究与线上访谈的方法,对Y村从90年代以来通过教育走出乡土的教育精英进行深度访谈,以农村教育精英的求学经历与情感叙事为线索,研究他们在不同空间内的资本对社会流动的影响。

(一)求学时期的城乡资本分析

农村教育精英求学时的农村还是社会流动相对低的“乡土社会”,他们对“走出乡土”的欲望强烈且充满崇敬之感。农村教育精英常常被称为“寒门子弟”,他们由于无法从父辈那里获取相应的社会资本与经济资本,努力学习积累文化资本成为他们改变阶层的重要路径。他们在求学时的乡村资本主要是经济资本与情感资本,前者为个体提供最基本的生活保障,后者则提供了情感支持。研究发现,低社会阶层父代及其家庭正是采取了“资本补给”和“自觉共情”的双重策略[18]。经济资本的支持使个体产生对原生家庭的愧疚与感恩,情感资本的依赖使个体更加珍惜受教育的机会,增强与原生家庭关系的依存与凝聚。求学时期乡村中的两种资本主要是在原生家庭中补给的,这也促使个体在城市工作后对原生家庭以及乡村社会保持较强的联系与心理依赖。乡村资本对农村教育精英在城市求学的补给,是原生家庭对“走出乡土”的代际支持。在漫长的求学期,这种代际支持是原生家庭关系再生产及延续的重要投资,也是改写家族命运的一场博弈。

我是1999年参加的高考,那时候家里很穷,父亲在村里的砖厂打工,母亲在家做家务。家里的收入靠父亲打工和种地、养家禽。家里“砸锅卖铁”地支持我上学。我上学时其实压力很大,母亲就安慰我:踏实本分、尽力就行。上学的最大动力就是想摆脱农村,梦想在城市工作,出人头地。(访谈编号:08M02)

农村教育精英在求学时期的城市资本是一种体制化的文化资本,作为“寒门学子”,文化资本是农家子弟唯一的资本产出,也是在学校场域中唯一能证明自己价值的资本。文化资本成为衡量个人价值的重要指标,文化资本的积累不仅是使个体改变命运的重要途径,也是荣耀家庭,在村庄里竞争的重要手段。这种文化资本的获取不是依赖于布迪厄式的上层社会的惯习与高雅兴趣的鉴赏能力,而是在个体能动性的基础上将底层特有的苦难转换为学习上的斗志。在学区房与辅导班还未风靡、“乡土中国”还未被市场全面侵蚀的年代,“走出乡土”会因个体的努力与同乡学子的激励,成为一种稳定的社会事实。这种事实的表现就是一种体制化文化资本的获取,无论是学历的获取还是各种学业上的奖励,都是农家子弟在城市文化资本积累的凭证。从县城的中学考入大学,再到考上硕士、博士等,城市空间中的资本即是一种文化资本的积累,在城市中获取的文化资本是激发农村经济资本与情感资本的最大动力,也是最大的回馈。

我中考成绩很好,高中就直接去市一中上学了,那时候哥哥姐姐都已经外出打工了。市一中每年都有考上清华、北大的,成绩好的学生特别多,我感到了差距,就拼命学习,不仅是和同学竞争,也是和村里之前考上大学的竞争。觉得只有学习才是对家人最大的回报,家里的墙上贴的都是我得的奖状。这么多年,我每次对父母说我取得了什么成绩、获得什么奖时,父母都很开心,觉得比他们挣钱还开心。(访谈编号:08M06)

通过分析可以看出,求学时期农村教育精英的文化脱域正是一种教育价值观的脱域,虽然身份还是农家子弟,但已经将城市的价值观与教育知识不断灌输在自己的内心之中,通过积累文化资本与原生家庭的情感资本来获取对城市精英化资本的满足。此时的文化脱域是从乡村向城市嵌入,进而源源不断地获得社会流动的资本。

(二)工作时期的城乡资本分析

作为城市的新兴中产阶层,农村教育精英在城市立足之后往往会被带有“凤凰男”的标签,他们的故事会在乡间成为一种美谈,通过在城市积累的文化资本转换为经济资本与社会资本,进而在城市安身立命。一场文化苦旅与社会炼金术换来的阶层流动,终于实现了“走出乡土”的梦想。工作时期的乡村资本依然是一种可以情感慰藉的情感资本,这种情感资本的作用开始发生变化,由求学时期的精神依赖扩大为对新生家庭情感支持的延续,这种情感资本是家庭亲情伦理关系的依赖,也是为新生家庭汲取情感伦理,以延续家庭的人伦关系再生产。从原生家庭中汲取情感以支持新生家庭的伦理情感,这种情感资本也超出原生家庭的范围,开始从整个乡土社会汲取情感,带走的儿时乡土社会记忆开始以新的形式反哺。同时工作时期的乡村资本也包括一定的社会资本,在村民看来,农村教育精英的“走出乡土”是一种“出人头地”的体验,村民不仅将其作为教育子女的榜样,也将其作为一种可以汲取社会资本的来源,更会对其原生家庭提供一定的支持,客观上促进其原生家庭父母的社会资本再生产。[19]此时乡村的经济资本退居后台,开始对原生家庭进行经济资本的反哺。

工作之后我也定期回家看看,尤其是现在农村路修好了、家里房子盖了,带妻子和孩子回家看看老人、看看村里的环境,比在喧闹城市好多了。每次回家都会给父母、奶奶买些东西,过年时也会给他们钱。村里的邻居有小孩上学的,村委选举有什么事,也会有人联系我,看我能不能帮上忙。感觉人还是离不开农村的,不仅是因为农村有家人、乡情,还有一种讲不出的感觉,可能这就是“根”吧,你从这里走出去,虽然在城市的时间比在农村还多,但很多感觉是城市给不了的。(访谈编号:10M01)

农村教育精英工作时期的城市资本主要是用文化资本转换带来的经济资本与社会资本。文化资本转换为经济资本不是一蹴而就的,而是先将文化资本转换为人力资本,取得初级劳动市场中的职位。作为新生的中产阶层,农村教育精英又会在城市化快速发展的浪潮中延续求学时期的勤奋,将勤奋应用于工作职位中,将人力资本转换为更多的经济资本,进而能在城市获得稳固的生存基础。农村教育精英会将这种经济资本的转换发挥到极致,不仅是使自己能够独立,在城市安身立命,摆脱对原生家庭经济上的依赖,迅速适应自己的社会角色,也是对自己求学多年的回报,证明“读书有用论”“书中自有黄金屋”,以此回馈原生家庭,让父母得以宽慰,不再延续父辈们的农耕生活体验。农村教育精英的城市社会资本,不同于乡村社会中差序格局下的社会关系,城市社会资本是一种以学缘群体与业缘群体为基础的社会资本再造,这种社会资本亦是一种建立在市场与现代化契约关系基础上的具有人格化的社会关系。经济资本与社会资本的获取让农家子弟可以直观审视教育的价值与自身的阶层流动,将自己的社会流动置于城市社会的阶层架构之下进行对比,进而努力奋斗,完成“走出乡土”的梦想与家族命运的跃迁。

我在城市买房结婚后,就拼命工作攒钱还房贷,还要给父母一些钱,现在孩子上学、辅导班开销也大。在城市中,挣钱是最重要的,关系倒是其次,毕竟幸福是奋斗出来的。我的学历虽然在农村家里算高,但其实在城市高学历还是很多的,尤其是你所在圈子里,几乎都是跟你一样学历的,所以自己的能力才是最重要的。我觉得上学是很有用的,虽然现在农村出去打工、做生意也很赚钱,但是通过教育改变命运还是和普通的打工不一样。我也认识了一些城市的朋友,他们从父母那里获得了房子,在城市的关系比较多,不需要怎么去刻意经营自己的生活,活得很自在。(访谈编号:10M03)

通过分析可以看出,此时的文化脱域是一种生活惯习的文化脱域。农村教育精英虽然身在城市,获得了稳定的工作与中产阶层的社会地位,但囿于社会资本缺乏、代际反哺与情感依赖,他们会依然与乡土空间保持联系,从城市空间中脱离出来嵌入进乡土空间中。

(三)农村教育精英不同时空背景下资本的分布及其相互作用

个体阶层流动的效果是由其资本的分布构成及在不同场域内资本的功能决定的。通过对农村教育精英的城乡资本分析得出,在不同空间场域下资本的存在与功能不同。无论是乡村的经济资本、情感资本,还是城市的文化资本、经济资本与社会资本,都存在一定的相互转化、补给、支持与反馈机制。城市空间资本的生成是乡村空间资本的支持与补给,需要对乡村空间进行回馈与反哺。求学时期的资本是工作时期资本的积累,工作时期的资本需要对求学时期的资本进行回馈。这种跨越时空的资本生成逻辑具有纵向、横向的补给与反哺机制,空间耦合性为农村教育精英带来“走出乡土”的空间限度,进而产生社会流动的张力。

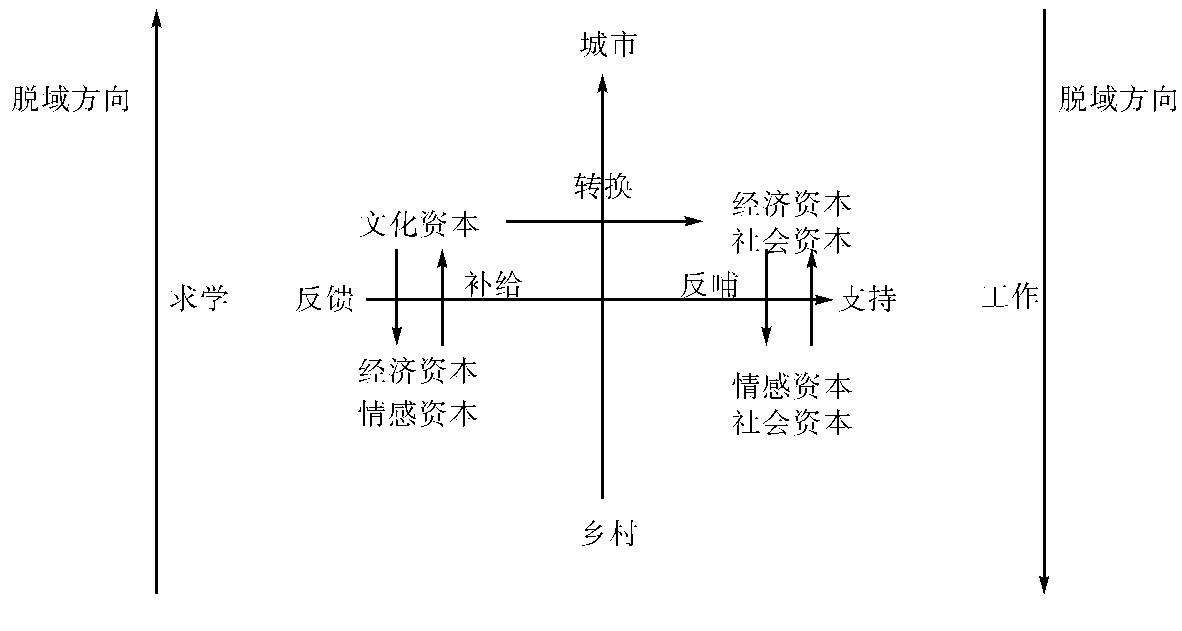

求学时期的农村教育精英是与乡土文化紧密联系在一起的,其接受的文化教育与阶层想象是城市空间的,所以求学时期的文化脱域是从乡土社会空间中分离出来,嵌入进城市的精英文化与价值观中。工作时期的农村教育精英,其身体空间是与城市文化及价值观结合在一起的,但受城市生活压力与原生家庭的文化情感依附影响,其又与乡土文化保持一定程度的联系,这一时期的脱域方向是从城市空间中分离出来,嵌入在乡村空间的情感与文化之中,详见图1。

图1农村教育精英的城乡资本分布

四、文化脱域:“走出乡土”的空间限度与流动张力

(一)农村教育精英社会流动的空间限度

文化脱域的过程是“走出乡土”的空间限度过程,也是社会流动产生张力的机制。农村教育精英的社会流动不仅是一个人的流动,也是家族、乃至村庄的社会流动。对个体而言,一场文化苦旅换来了社会炼金术,提升了自己的经济资本、社会资本;对家庭而言,多年的投资终于取得了回报,一份荣耀镌刻在家族成员的身体上;对村庄而言,“走出乡土”意涵更加丰富,成功者树立了良好的标杆作用,成为村民的一种美谈,激励更多的农家子弟努力学习。通过分析农村教育精英在不同时期的城乡资本分析可以得出,相对于普通农民工在职业维度的“半工半耕”与“离土不离乡”,农村教育精英的是一种文化层面的“半农半文”与“离土不离乡”。这种社会流动体现出一定的空间限度,空间限度是指农村教育精英难以在地理空间与社会空间中“走出乡土”,依然与乡土空间保持若即若离的身体感,这种空间限度主要体现在以下几个方面。

地理空间的往返。农村教育精英在城市安身立命之后,会继续在城乡空间往返,这种地理空间的往返不仅是一种身体的回归,也是一种精神与情感资本的反哺。农村教育精英作为乡土社会中的一种文化符号,并不是抽象的,而是具体的存在的,这种存在随着农村教育精英的城乡往返而显得具体化。伴随着国家假期制度的完善与乡村基础设施的完善,农村教育精英的城乡往返更加普遍。与求学时期的城乡往返一样,这种城乡往返也是一种连接城乡资本的流动机制,只不过是资本补给的角色开始转换、补给的范围进一步扩大,城市资本开始反哺乡村,子代开始反哺父辈。

我工作时还是会回家看看的,尤其是过节的时候,怀念村里的食物和民俗,每次回去我都会买很多烟,发给村民,不然的话别人会议论“这孩子考上大学在城里有本事了,也没给村里带来啥好处”。(访谈编号:10M02)

心理空间的嵌入。农村教育精英即使在城市安身立命之后在心理上仍然认为自己是农村人,保留了许多农村的惯习以及对原生家庭心理上的归属。这种心理空间的嵌入是客观的社会环境制约与个体主观上的心理依附所共同作用的。心理上的嵌入主要体现在以下几个方面:从物质层面上看,城市高房价的现实压力使他们想念农村的田园牧歌式的住宅;从精神层面上看,城市工作压力与快节奏生活使他们想念农村闲适的生活。除此之外,代际支持下的中国传统家庭关系的再生产也使农村教育精英在心理上与农村的原生家庭保持强烈的归属感,城市中新生家庭是农村中原生家庭的延续,进而在心理空间上依然认同自己的农村出身,将乡村社会中的很多因素嵌入在自己的生活中,觉得自己还是农村人。

我一直觉得自己还是农村人,虽然相对于家里的农民,我在城市有工作有房子,但是与原住的城市人差距还很大,自己现在挣钱要还房贷、赡养老人。我觉得我女儿才是城市人,我不是。(访谈编号:08M01)

生活空间的融合。由于缺乏城市内生型资本与生活空间中的惯习,农村教育精英在现实的生活空间中会与乡土空间融合,以满足其城市生活的“过渡心态”下的生活需求,这种生活空间的融合也是一种城市生活逻辑的必然选择,这种融合是通过在生活空间中再造乡土空间体现的。主要体现为以下几点:关系空间再造,在城市中建立和融入与自己同样出身的关系网,以弥补城市社会资本的缺失,找回情感归属。亲情空间再造,对子女进行传统农村亲情伦理的培育,以延续原生家庭人伦关系的再生产。教育空间再造,对子女的教育中增加对儿时乡土社会记忆的事例鼓舞,以丰富其文化资本的内涵。几种空间再造使乡村空间与城市空间深度融合,进而与农村保持身体与精神上的存在感。

我在单位会有自己的小圈子,大家都是农家子弟,有同样的教育经历,都是同一个年代走过来的。我经常会让孩子跟农村家里的父母视频聊天,告诉爷爷奶奶最近的学习成绩。(访谈编号:08M03)

文化空间的记忆。一个人心底最深层的文化,是一种耳濡目染的文化,不仅是一种个体知识成长与实践积累的文化,也是一种集体记忆的文化,是在个体生活在社会最底层、情感归属最强烈场域中的文化。作为“知识型移民”,农村教育精英对乡土文化的回忆是难以革除的。对原生家庭的情感依赖与中国传统的“文人情怀”使得大部分知识分子都对乡村社会怀有“乡土情感”,这种怀念不仅是一种田园牧歌式的生活向往与隐居的桃花源情结,也是一种乡土情感的积淀。且随着年龄的增长、叶落归根的愿望愈加浓厚,这种文化空间中的乡村记忆会更加凸显。文化空间的记忆会使农村教育精英用一种横跨城乡之间的乡土文化价值观去审视生活中的一切现象。

现在农村建设得越来越好了,很多文化、历史、民俗又被挖掘出来,这种文化是很淳朴的,她一直刻在我心里。特别对我们这一代人来说,出生在70、80后的农村,正是大转型时期,那种对农村的感觉是别人体会不到的。(访谈编号:10M02)

(二)农村教育精英社会流动张力的学理化分析

转型时期的社会为个体的社会流动带来复杂的机制,这些机制带来的流动张力成为客观的社会事实。通过“文化脱域”与“空间理论”分析,透过复杂的城乡流动实践可以看出,农村教育精英的流动张力是一种从个体到家庭、村庄再到社会的关系演变与重塑共同建构的产物。

1.阶层旅行者的迷惘心态。

有研究将通过教育实现阶层流动人称为“阶层旅行者”[14],阶层旅行者的心态存在一定的迷惘和难以适应的心理变化。农村教育精英作为一种通过文化资本实现社会流动的“阶层旅行者”,其情感境遇与复杂心态是在转型时期的城乡社会流动中完成的。自20世纪90年代以来,中国正处于深刻的社会转型时期,市场经济的逐步建立,国家逐渐从传统社会向现代社会过渡,这种大转型时期对阶层旅行者的心态影响最大。对于农村教育来说,其生长的城乡社会在不断变化,往来城乡之间都在不停地变化,自身也在不停地变化,在这种主观与社会大环境不断地转型时期,农村教育精英极易产生迷惘的心态。这种迷惘心态主要表现为在城乡之间的流动中具有“陌生人”与“双面人”的心态,当城市的价值观无法带来自身的社会认同时,从学校里获取文化资本带来的成就感难以在工作中延续时,个体容易产生自我疏离与异化,最终滑向“农村人”的心态,以找到心理寄托与情感归属。马克思曾论述从“自在阶级”到“自为阶级”需要长时间的积累与感悟,农村教育精英对自己是“城市人”的认同还需时间来消化。正如一位访谈对象所言“我感觉我是个边缘人,夹在城市与农村之间。乡村文化的内核,城市的躯壳”。(访谈编号:10M04)

2.原生家庭亲情关系的再生产。

“家”作为中国社会的基本单元,是研究中国社会最为重要的分析单位,“家”虽时有变动但亦未脱离其在社会和文化-心理结构中的总体性位置,[20]黄宗智亦提出要从三代家庭关系来研究个体的社会关系。[21]随着市场转型与人口流动的加快,中国家庭趋向动态、伸缩,家庭中的亲情人伦关系面临转型与重建。对于农村教育精英来说,新生家庭与原生家庭不仅是一种物质上的补给与反哺关系,也是一种亲情伦理关系的支持与汲取。社会流动张力从某种层面上是一种家庭关系的延续与再生产,这种家庭关系是获取经济资本难以满足的。新生家庭无法从城市中汲取亲情与伦理关系,需要从原生家庭父母那里汲取家庭伦理关系,同时求学多年的漂泊之感难以在城市中通过获取经济资本来消除,必须依靠原生家庭与新生家庭共同依存,完成代际间的家庭亲情关系再生产。

3.教育制度带来的文化脱域。

吉登斯认为社会主义国家的社会流动具有跃进性的特点,甚至可以产生跨越整个阶级的社会流动。[22]p240以制度变革为表征的现代性发展使脱域现象更加普遍,教育制度的完善使个体在短期内实现较大的阶层与身份变动,这种变动产生的脱域是现代性发展的必然结果。从时空关系上来看,与传统的科举制选拔人才相比,如今的考试制度更易使个体产生脱域的现象,这种现象是身体与精神在地理空间的分离,为了使身体与精神更加统一,个体不得不产生一种与异地空间的代入感。上世纪90年代末期,国家基于社会主义经济建设的需求,高等教育开始扩招。教育带来的文化脱域现象十分普遍,大批寒门学子实现了阶层流动的梦想。但是受到教育扩招带来的学历贬值、劳动力市场收益相对饱和以及改革开放的成果惠及效果逐渐式微的影响,农村教育精英的社会流动质量相对较弱,还需自身在获取一定的学历与职业身份后继续努力拼搏。在此背景下,农村教育精英的社会流动张力不言自明。

五、结论与反思

(一)“走出乡土”的悖论

离农教育带来的“走出乡土”在“文化脱域”与“空间转换”的分析框架下具有一定的社会流动张力,这种张力体现在与乡土空间仍然保持空间与文化上的联系。这种社会流动张力是当前我国农村社会流动的一个缩影,农村教育精英社会流动张力既有主观上的文化机制影响,也有客观上的国家制度与政策机制的引导,这种流动张力是主观与客观同时作用的。从主观的文化机制上看,农村教育精英的社会流动张力是建立在其乡土底蕴上的,一方面以“走出乡土”作为自己的追求,并衍生出许多刻苦学习的动力;另一方面又难逃乡土社会带来的优秀品质,正是不断灌输“走出乡土”,才致使难以“走出乡土”,进而带来社会流动的张力。从国家层面的结构机制上看,农村教育精英难以逃脱动态的城乡二元社会结构张力,农村教育精英能走出物理维度上的“乡土”空间,但难以逃脱文化与社会维度上的“乡土”空间。

“走出乡土”本身就是一个“悖论”,在“走出乡土”的过程中,往往难以逃离“走出乡土”所具有的反叛与自立精神。不管是求学时期还是工作时期,“走出乡土”都是不可能的,正是由于乡土中的资本与优秀的品质,才得以让农家子弟在城市生存与立足。在国家大力倡导乡村振兴、城乡融合发展的今天,农民的生产、生活方式进一步与乡土空间分离,悬浮在国家政策主导所建构的新型现代化乡村空间中,这种空间既远离传统的乡土空间,又与现代化的城市空间保持疏远。同时,随着乡土文化逐渐嵌入青少年的教育中1,“走出乡土”不再具有传统城乡二元社会空间封闭性背景下的魅力,“走出乡土”会变得更加抽象与模糊化,“走出乡土”也将不复存在。

(二)农村教育精英的社会流动张力能为城乡融合带来支持

党的十九大提出的“乡村振兴战略”以及十九届四中全会提出“城乡融合发展”,将乡村社会的发展提升到一个新的高度。中国目前正处于深度转型时期,“转型中国”带来的社会结构与社会秩序的调整,产生的“城乡中国”理想类型随着乡村振兴的蓬勃开展而更具解释力。在城乡融合的背景下,城乡二元结构逐渐由制度上的对立走向文化、资源上的融合,城乡之间会存在更多的连接机制,农村教育精英的社会流动张力作为一种连接机制,具有一定的资本反哺功能,能为乡村振兴与城乡融合带来一定的情感与物质支持。城乡空间在不同时期的资本传递、补给、反馈与转化,进一步提升了城乡社会的融合效度。社会流动张力也侧面反映出乡土文化具有强大的存在力与厚重感,国家应重视以优秀乡土文化来整合社会力量,促进城乡融合发展。

(三)研究的不足与反思

农村教育精英的流动张力因个体差异与村庄的凝聚力差异而会展示出一定的解释限度;作为一种定性研究,本文存在一定的主体间性思考与情感化加工,本文的研究结论是否对其他年龄群体、地区的农村教育精英具有解释力,还需进一步验证。同时农村教育精英作为国家现代化建设的人才,要警惕该群体由于社会流动感不足所产生的消极心态。因此如何从体制、政策等维度保障社会资源公平分配,充分发挥他们的聪明才智投身于社会主义现代化建设,亦是未来值得反思与关注的话题。

参考文献:

[1]熊春文.“文字上移”:20世纪90年代末以来中国乡村教育的新趋向[J].社会学研究,2009(5).

[2]王通.联根式流动:中国农村人口阶层分化与社会流动的隐蔽性特征[J].求实,2018(5).

[3]朱战辉.城乡中国:乡村社会转型中的结构与秩序[J].华南农业大学学报(社会科学版),2019(1).

[4]刘守英,王一鸽.从乡土中国到城乡中国———中国转型的乡村变迁视角[J].管理世界,2018(10).

[5]王春光.农村流动人口的“半城市化”问题研究[J].社会学研究,2006(5).

[6]夏柱智,贺雪峰.半工半耕与中国渐进城镇化模式[J].中国社会科学,2017(12).

[7]陆益龙.后乡土性:理解乡村社会变迁的一个理论框架[J].人文杂志,2016(11).

[8]王春光,赵玉峰,王玉琪.当代中国农民社会分层的新动向[J].社会学研究,2018(1).

[9]王宁.消费流动:人才流动的又一动因———“地理流动与社会流动”的理论探究之一[J].学术研究,2014(10).

[10]李丁.有限机会的公平分配———中国农民子女市民化的水平与模式[J].社会,2014(4).

[11]应中元.“寒门难出贵子”的时代困境与逆袭之路[J].中国青年研究,2020(8).

[12]余秀兰,韩燕.寒门如何出“贵子”———基于文化资本视角的阶层突破[J].高等教育研究,2018(2).

[13]许心宏.“凤凰男”婚配叙事、身份生产及污名化现象研究[J].海南大学学报(人文社会科学版),2020(5).

[14]程猛.向上流动的文化代价———作为阶层旅行者的“凤凰男”[J].中国青年研究,2016(12).

[15][英]安东尼·吉登斯.现代性的后果[M].田禾,译.上海:译文出版社,2014.

[16]Martina L.The sociology of space materiality,socialstructures,structures,and action[M].US:Palgrave Macmillan,2016.

[17]包亚明.文化资本与社会炼金术———布尔迪厄访谈录[M].上海:上海人民出版社,1997.

[18]朱焱龙.“资本补给”与“自觉共情”:低阶层子代获得高层次高等教育过程的代际支持[J].中国青年研究,2018(6).

[19]王处辉,梁官宵.农村社会子代阶层向上流动对父代社会资本再生产的作用———基于多案例的实证研究[J].河北学刊,2019(5).

[20]肖瑛.“家”作为方法:中国社会理论的一种尝试[J].中国社会科学,2020(11).

[21]黄宗智.中国的现代家庭:来自经济史和法律史的视角[J].开放时代,2011(5).

[22]Anthony G.The class structure of the advanced society[M].New York:Harper Row Publishers,1973.

注释:

1自2019年秋季开始,教育部将《乡土中国》列入高中语文课本中整本书必读的书目。