作者:胡 洋 责任编辑:许家秀 信息来源:《西亚非洲》2021年第5期 发布时间:2021-11-14 浏览次数: 3801次

【摘 要】大部分非洲国家存在双重土地制度,并且传统土地制度的适用范围明显大于国家土地制度。加纳近80%的土地属传统土地,由此该国欲通过土地改革提高生产效率并实现社会公平,改革传统土地的管理制度是关键。殖民者入侵前,传统土地制度是一套管理社会的习惯规则,而经殖民统治改造后,则演变为服务于统治阶级利益的管理制度。加纳独立后,实施了土地国有化和私有化两轮改革,但因为没有充分关切到酋长阶层利益的改革而屡屡遭受挫折。近年来,加纳试图将传统的管理经验与现代管理技术融合起来,重新打造传统土地制度。酋长治下的传统土地制度具有特殊的管理功能和政治价值,这是其在加纳长期存在并延续的根本原因。但是,传统力量的畸形发展也不利于国家建构稳定的政治、经济和社会秩序。未来,如何在恢复传统的基础上,完成传统土地管理制度的现代化转型,将是加纳土地改革的重点议题。

【关键词】加纳;传统土地制度;酋长;土地改革

土地制度是一套社会管理办法,但本质上还是一项政治制度。围绕土地分配、使用、继承和流转而建立起来的规则与管理体系,构成了有关国家政治、经济乃至社会运行的基本架构。非洲国家在土地制度方面的一个普遍共同点是国家土地制度(Statist Land Regimes)与传统土地制度(Customary Land Regimes)1双轨并行,并且传统土地制度的适用范围和覆盖人群更为广泛。加纳同样实行双重土地管理制度,全国有79.6%的土地是按照传统制度管理的传统土地。2加纳独立初期,国家人口规模小而土地又相对富余,原有的双重土地制度尚能维持运转。但是,随着加纳经济发展、人口增长、城市化、土地商品化等因素的影响,双重土地制度存在的问题越来越突出,推动土地改革的需求更显急迫。由于加纳绝大部分土地是传统土地,并且在这些土地上并没有建立清晰且完善的管理制度,因此土地改革的空间和潜力主要集中在传统土地和传统土地制度方面。

学界以非洲国家土地问题为研究案例,就如何改革传统土地制度展开了研究和讨论,形成了三种观点。第一种观点支持土地国有化改革。马卜贡杰(Akin L.Mabogunje)认为非洲国家在土地问题上面临挑战,外部力量的干涉、国内复杂的族群及社会矛盾对国家安全造成不利影响;由国家收归全部土地并进行二次分配,有利于化解社会矛盾、维护国家利益。3并且,土地国有化的突出优点是政府可以集中力量办大事。例如,恩克鲁玛执政时期征招了大量农业劳动力进入国有企业,这样政府才有能力兴建阿科松博大坝(Akosombo Dam)等一系列大型基础设施,从而为国家的长期发展奠定基础。4

第二种观点支持土地的私有化改革,是新自由主义思想的拥趸。1981年,世界银行和欧美国家认为造成非洲经济危机的根本原因是经济决策的失误,而政府的过度干预则阻碍了经济发展,因此非洲经济结构需要“调整”,发展接轨国际市场的出口导向型经济。科图拉(Lorenzo Cotula)认为,经济全球化带来的大规模土地征用及兼并、非洲人口快速增长和城镇化会造成一个共同的结果,即土地的商品化程度越来越高。5为了适应经济发展形势的需要,政府首先要确保私有土地产权的完整性和安全性,在此基础上通过市场激励机制,将土地资源配置到最优生产者手中,最终实现生产效率的提升和社会经济的可持续发展。6实际上,国有化和私有化土地改革各有其优势,但缺陷也很突出。土地国有化改革的问题是带有垄断性质的国有企业忽视了市场规律,同时也没有改进生产技术的动力,因此很难提升生产效率。更严重的是,根据行政指令分配土地会导致资源不断向权贵阶层集中,进而造成新的社会不平等。土地私有化强调土地产权安全和市场激励作用,但带有市场原教旨主义色彩的改革计划在非洲水土不服,完全依赖市场、资本和自由贸易的经济改革反而加重了非洲国家的经济困境。7加纳推行土地私有化改革就造成了贫富差距扩大、恶性通胀和粮食生产下降等问题,抵消了大部分经济发展红利并引发社会不满,迫使其反思本国的土地政策和经济发展方针。8

第三种观点支持折中主义路线,讨论改进传统土地制度的可能性和可行性,走既不国有化又不完全私有化的“第三条道路”。20世纪90年代,布迪厄(Pierre Bourdieu)、科尔曼(James Samuel Coleman)等人提出的社会资本理论(Social Capital Theory)引起了非洲学者的关注。与此同时,国有化和私有化土地改革在非洲遭遇的挫折,更坚定了非洲学者对本土文化与传统制度的信心,转而开始研究传统土地制度存在的合理性和必然性。9他们认为传统土地产权的模糊性、口头协商的土地交易模式、道德价值高于经济秩序等被西方视为缺陷的问题,恰恰是传统土地制度的优势所在,这些传统的行为习惯和规则是非洲人保障自身福利并维护社会秩序的独特方法。10部分欧洲学者也认为,照搬西方多元法律体系的做法不符合非洲现实,加纳的当务之急是对传统土地制度进行调整和改造,解决人地关系的矛盾。11值得注意的是,对加纳传统土地制度的研究或集中在社会文化层面,或是欧美学者基于外部观察者的视角开展的分析。12少有研究从加纳内部的政治结构和社会管理的角度出发,分析传统土地制度在历次土地改革中保持长久生命力的原因,而这将是本文重点探讨的问题。

土地制度改革是民族国家建构进程中的关键步骤,也是促进经济发展、保障粮食安全的重要动力,因此许多非洲国家将土地改革作为重大工作事项加以推进。13如何确定传统土地的产权属性、分配办法和管理程序,是各国土地改革计划中绕不开的议题。加纳作为撒哈拉以南非洲最早独立的国家,先后进行过土地国有化和私有化两轮改革,一度将削弱传统力量作为推进改革的主要路径。然而,传统权威和传统土地制度的地位及影响并未因此动摇,还反而获得了国家宪法的接受和承认。14基于此,本文将以加纳传统土地制度为研究对象,探讨其强大生命力的根源所在,并分析其未来改革的方向及可能的影响。

一 传统土地制度的再造、改革与当代适应

加纳存在4种产权形式的土地,分别是国有土地、私有土地、国控托管土地(Vested Land)和传统土地。15除传统土地外,其他3种形式的土地都按照国家成文法律进行管理,隶属国家土地制度管理。各产权属性土地的地理分布不同,绝大部分城市土地属于国有土地,殖民时代遗留下来的种植园多为私有土地,而广大农村及城郊地区土地是传统土地。尽管存在多种产权形式的土地,但加纳的土地所有制仍然以酋长控制的传统土地为主,因此如何改革传统土地制度一直是土地改革的核心议题。

(一)从旧传统转向新传统:传统集体土地的酋长私有化

殖民者入侵前,加纳本土社会看重土地的精神意义和社会价值,但没有将土地视为个人财产的观念。在实行酋长制度的地区,尽管酋长是地方社会的实际管理者,但酋长行使权力的过程受到“传统领导制度”(Institution of Traditional Leadership)的监督。具体而言,如果酋长希望出售土地,必须首先与长老委员会(Council of Elders)进行磋商并获得批准,否则酋长不能私自售卖土地或做出任何与此相关的政治经济决策。16在没有形成酋长制度的地区,氏族或家族主要通过口头协商和集体决策的方式管理土地,分享权力的传统规则可以有效限制个人垄断土地。此外,加纳许多族群或氏族在前殖民时期就已建立了废黜酋长的制度,如阿萨夫(Asafo)民间团体,其重要的政治功能就是表达民意和启动“废酋”程序。17

殖民统治建立后,殖民政府实施的政策深刻改变了非洲人管理土地的模式。1894年和1897年,殖民政府相继颁布《皇家土地法案》(Crown Lands Bill)和《公共土地法案》(Public Lands Bill),试图“合法”占有当地人的土地。18尽管此举在黄金海岸本土酋长和社会组织的激烈抵抗下失败,但私有土地产权的概念被引入。19在殖民地管理方面,殖民政府吸纳传统领袖参与行政管理,将传统精英塑造为政府与本土居民的“中间人”。20为确保间接统治安全稳定的运作,较高级别的酋长全部由殖民政府任命。对于那些没有建立酋长制度的地区,殖民政府直接将愿与殖民政府合作的地方强人任命为酋长。211927年殖民地总督格吉斯伯格(Gordon Guggisberg)上任后,酋长地位除了在殖民地法律层面得到承认和保护之外,其行政权和司法权也被加强。1935年和1944年,殖民地先后通过《阿散蒂本土法院条例》(Ashanti Native Courts Ordinance)和《殖民地本土法院条例》(Colony Native Courts Ordinance)。殖民政府基于这两项法规建立本土法院,法庭成员主要由酋长组成,任职酋长享受政府给予的工资待遇,援引本土习惯法裁决土著社会的各类纠纷。22

殖民统治者一方面引入私有土地观念,另一方面又强化本土酋长的权力,这些看似相互冲突的举措,实际上是为了控制土地而精心设计的方案。殖民统治建立后,尽管前殖民时期的长老委员会得以保留,但其成员已经完全改由酋长任命。殖民者对传统制度的改造,解除了酋长在地方层面行使土地权力的限制,酋长可以根据个人意愿而随意更改传统的土地管理规则。此后,酋长可以独自完成有关传统土地的交易决策,而殖民政府和外国投资者趁机以低价向酋长购买或租借具有投资价值的土地。23尽管酋长通过土地谋取私利的行径可能面临被废黜的风险,但殖民政府支持酋长权力地位的方针政策,导致传统制度中的民主成分被削弱,而在位酋长的盘剥行为则更加猖獗。24

以殖民政府利益为准绳、以酋长为核心建立起来的土地管理规则被称为“新传统土地制度”(Neocustomary Land Regimes)。25前殖民时期的传统土地制度是本地居民为处理矛盾、维持社会稳定而建立的惯例和准则,各地各社群间不存在统一的规则和标准。殖民统治建立后,原本各地差异明显的传统土地制度反因“殖民政府—酋长”的政治结构而被统一起来,成为服务于统治方利益的制度工具。2626一些研究者由此认为,“殖民时期新创立的‘土地习惯法’据称以传统为依据,其合法性可能来自古老习俗。它在何种程度上反映了当时的社会状况,又或者是殖民地官员与非洲领导人共同的创造……已无法确定”。27加纳学者更是直接将此制度称为“英国传统土地法”(British Customary Laws)。28

随着私有土地产权对传统土地制度的改造,双重土地制度形成。此后,殖民政府及外国投资者购买的土地成为私有土地,按照英式产权法管理,余下的土地则依然是酋长管理的传统土地。在殖民者的“私有土地”上,以种植园和采矿业为主的出口导向型经济发展起来。然而,随着经济的发展以及工业化的需求,加纳的城市化进程加速,原本泾渭有别的“私有土地”和“传统土地”出现交叉和重叠,有关土地归属的矛盾和争议在殖民统治末期已经有所显现。例如,阿克拉在1955年后已经出现用地紧张的问题,并且人口快速增长拉高了食品价格,而工业经济和城市化进程又不断蚕食农用地。尽管土地供需极不平衡,但酋长为了满足其私利仍不断对外售卖传统土地,同时还不断逼迫佃户“归还”土地以方便出售,这种行径直接引发了佃户与酋长的激烈冲突。29

(二)新传统的强大韧性:对酋长私有土地失败的国有化改造

加纳独立初期,殖民时代遗留的土地矛盾不断升级。恩克鲁玛政府立即着手推动土地国有化进程,并试图削弱酋长在国家中的特权地位。1958~1962年,加纳议会先后通过3部改革传统土地制度的法案,宣布所有土地均为国家财产,并要求酋长把收取土地管理费的权力移交给地方政府。30在管理机构上,建立传统土地管理办公室(Office of the Administrator of Stool Lands,OASL),负责监管传统土地交易并统一收取土地交易费。在农业生产上,恩克鲁玛倡导在农村地区兴建国有农场和农业生产合作社,以国家主导的集体劳动制替代酋长管理制。然而,恩克鲁玛的国有化政策经济效果不佳,农产品产量不升反降,再加上当时国际市场上可可价格暴跌,国家财政赤字严重并陷入经济危机。31同时,由于国有化政策损害了酋长阶层和知识精英的既得利益,两者建立了强大反对派联盟,改革面临的阻力不断增强。32

1966年加纳军事政变后,土地国有化改革戛然而止。加纳进入军政府和文官政府交替执政的动荡期。在这一时期,加纳政府一直未能推出系统性的土地管理办法,只是在政策法规方面对土地制度做出一些微调。1966年全国解放委员会(National Liberation Council)上台执政后,废除国有农场和农业生产合作社,酋长在国家管理体系中的地位重新恢复。1971年,进步党(Progress Party)执政时期通过了《第370号酋长法案》(Chieftaincy Act Number370),其中第15条明确规定政府没有介入酋长事务的权力。331972~1981年,救国委员会(National Redemption Council)、最高军事委员会(Supreme Military Council)两届军政府又重新恢复恩克鲁玛时期的国有化政策,践行国家领导的计划经济发展模式。加纳“自给自足”的农业发展策略一度为国家创造了2亿美元的贸易顺差,并降低了酋长在农业生产管理方面的作用。但好景不长,1973年以后由于军政府内部的管理混乱和连年旱灾,加纳再次陷入严重的经济危机,军政府被迫于1979年下台。

加纳经济自1960年后陷入停滞,特别是在1972~1981年十年间,国内生产总值和农业生产总值均呈现负增长态势。加纳的问题反映了当时非洲整体的经济情况,世界银行认为非洲经济衰退的原因在于政府全面干预经济,进而推出针对非洲国家的结构调整计划。341983年,罗林斯(Jerry Rawlings)政府在寻求苏联援助无果的背景下,接受了世界银行和国际货币基金组织联合推出的改革计划。在农业和土地问题领域,保护土地产权和发挥市场作用是结构调整计划的核心。1986年,加纳通过《土地业权注册法》(Land Title Registration Law),尝试确认每块土地的产权;1992年国家宪法正式承认传统法和传统土地的合法性,并规定酋长是管理传统土地的受托人,而国家公共土地由国土委员会(Lands Commission, LC)负责管理。351993年,加纳建立土地与自然资源部,专门管理国家的土地资源。1994年,传统土地办公室并入土地与自然资源部统一管理。1999年,加纳公布了由世界银行指导设计的“土地管理计划”(Land Administration Project, LAP),制订了未来20年土地制度改革的总体规划,继续将保护土地产权安全作为计划要点;同年加纳政府出台《国家土地政策》(National Land Policy),同意开放土地交易市场,并规定传统土地的交易依据传统法进行。36至此,对酋长私有土地的国有化改造均以失败告终。

(三)新传统嫁接现代产权:对酋长私有土地的市场化改造

结构调整计划是新自由主义改革思想的集中体现,该计划在土地问题上的基本逻辑是保证土地产权安全,进而激励土地投资和农业生产,最终通过对外贸易拉动经济发展、改善社会民生。加纳一直被国际组织视为非洲国家克服经济衰退的“样板国家”。为了扩大示范效应,世界银行、加拿大国际开发署、英国国际发展部等机构联合资助加纳的土地改革,按计划分两阶段逐步推进土改。37

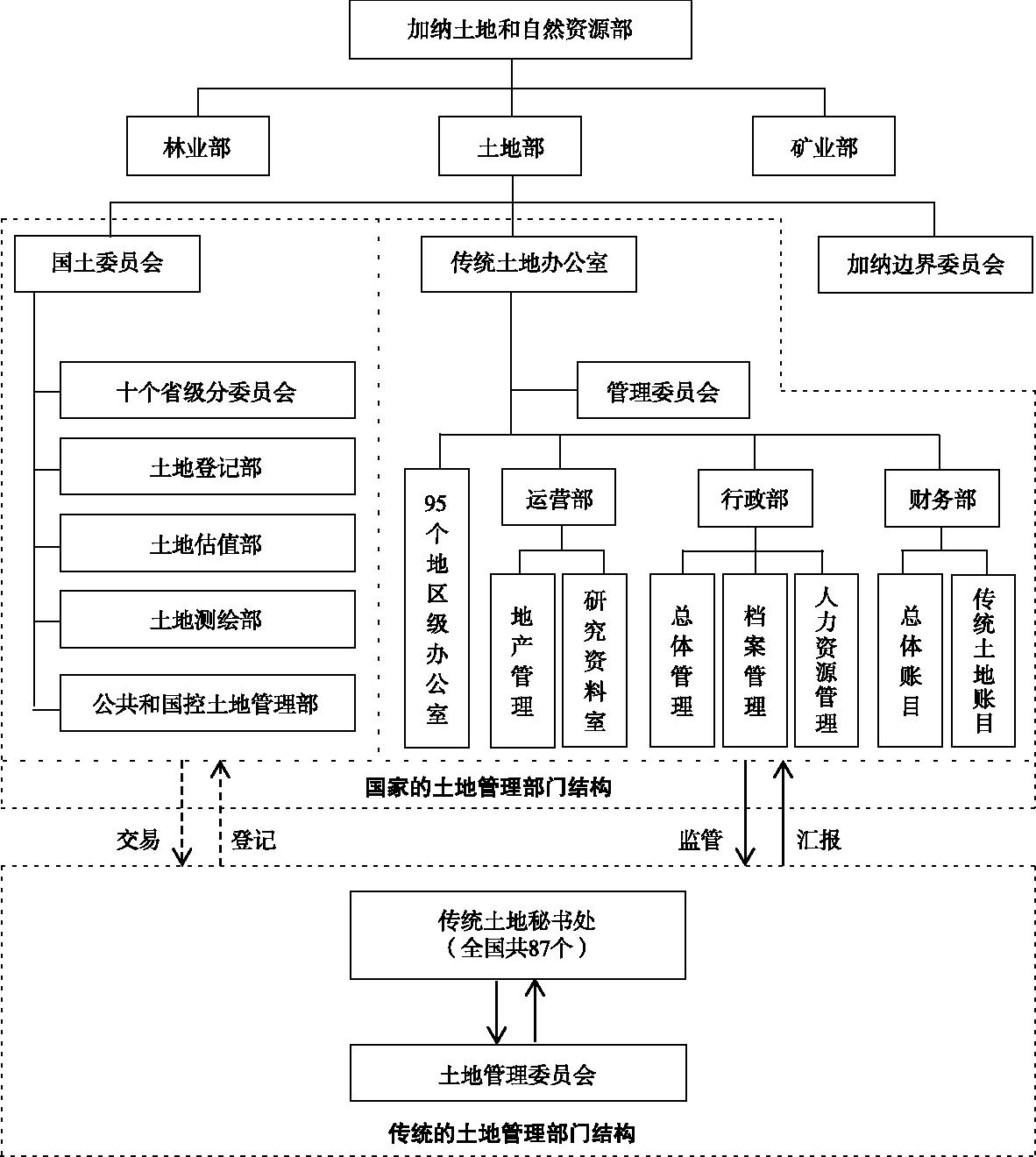

2003年“土地管理计划”第一阶段项目正式实施,主要从法律和机构改革两方面入手。在法律层面,以国家名义公布《土地法》(Land Law),整合国内各地、各种类型的土地法规。在组织机构方面,推进土地管理机构改革,具体包括重整国土委员会、扩建传统土地秘书处(Customary Land Secretariats, CLS)、创建土地管理委员会(Land Management Committees, LMCs)。国土委员会是国家层面的土地管理机构,2008年通过《国土委员会法案》(Lands Commission Act)重组,负责土地产权的登记和注册、土地估价、土地测绘和国有土地管理四大项业务。传统土地秘书处是地方层面的自主管理机构,其成员由各地区的酋长、族长和家长等传统精英组成,组织功能是对传统土地进行规范化和常态化管理,同时保证传统土地交易的公正性、效率和透明度。目前,该组织已在全国设立了87个分秘书处。38土地管理委员会是传统土地秘书处的联系和协调单位,理论上其成员应由土地所有者组成,机构定位是传统土地秘书处中的“董事会”,同时具有监督管理传统土地秘书处的功能。39

加纳土地改革的第一阶段项目至2010年结束。基于“土地管理计划”的设计理念,加纳建成了一个“去中心化”的土地管理系统。国土委员会代表国家,只负责对土地的登记、确权、估价和测绘等重点工作的把控,同时国土委员会在全国十省建立分委员会开展具体工作。40土地的行政管理交由地方自主,酋长、传统土地秘书处和地方议会联合对传统土地的划界、交易、租借、税收和土地争议等问题进行管理,但传统秘书处要接受土地和自然资源部下属部门传统土地办公室的监督。同时,政府更加重视土地资源的规划工作,要求“环境、科技和创新部”(Ministry of Environment, Science, Technology and Innovation, MESTI)主管全国的土地规划工作,并将其下属机构城乡规划局(Town and Country Planning Department, TCPD)作为土地规划工作的主要负责单位。

图1 加纳土地管理部门组织结构图

2011~2019年是实施“土地管理计划”的第二阶段,其主要目标是巩固土地改革成果,并在此基础上调和各类土地制度和土地管理机构之间的矛盾。2016年,加纳议会审议并通过的《土地利用和空间规划法案》(Land Use and Spatial Planning Act)第45条规定:“凡是被列入规划的土地,都应该按照规划部门的规划使用,不论是传统土地还是国有土地”。41同时,政府将城乡规划局改组为土地利用和空间规划管理局(Land Use and Spatial Planning Authority),进一步落实按计划开发利用土地的政策要求。42在土地管理机构上,加纳继续加强传统土地秘书处和土地管理委员会的机制建设,并将土地管理委员会打造为沟通传统土地管理机制和国家土地管理机制的协调机构。

2020年7月,加纳议会通过《2019年土地法令》(Land Bill,2019),进一步对土地所有制和土地管理机构建设做出安排。在土地产权方面,该法令更关注保障妇女、农民、贫困人口的土地权利,同时引入家庭土地所有权的概念。43在传统土地的争议处理上,要求土地管理委员会加强对“非诉讼纠纷解决机制”(Alternative Dispute Resolution)的推广和运用,力求达到降低管理成本并保护贫农土地权益的效果。44

二 传统土地制度的结构与生命力

殖民时期的加纳政治代表曾明确表述过土地与酋长职位之间的关系,即酋长的权力基础是土地,他们对人民的影响力通过土地来实现,如果土地控制和管理权从酋长转移到政府手中,必将导致传统制度的崩溃。45简而言之,加纳酋长的权力来源于对土地的控制,而传统制度、传统社会秩序的维系则有赖于酋长。加纳独立初期,恩克鲁玛政府曾试图彻底切断酋长阶层与国家政治的联系,但土地改革的实践证明,离开传统精英的支持,土地改革的各项措施很难落实。加纳1992年宪法承认了酋长、传统法和传统土地的合法性,传统土地制度自此正式成为管理传统土地的主要机制。46从结构、功能和价值的角度研究酋长和传统土地制度,既可以解释传统土地制度能够长期延续的根本原因,又有助于认识土地改革的困难所在。

(一)传统土地制度的内在结构

传统土地制度是建立并维护社会关系的一套机制。其中,传统权威是制度的塑造者,对土地资源的分配权是保证酋长权力和机制运行的物质基础,传统法是约束个体行为的具体规范,三者的有机结合构成了传统土地制度。

酋长是管理传统土地和社会生活的主体。在地方事务上,酋长具有土地分配权、司法裁判权、政治和商业谈判的代表权,这些因素将酋长塑造为基层社会的实际管理者。目前,加纳有3.2万多个酋长,酋长之间形成了垂直的隶属关系和等级制的管理系统。47在一个区域内,有最高酋长、分区酋长、村社酋长或头人,各级酋长有不同的管理权限和管理区域。48如果出现民事和经济纠纷,首先由村社酋长或头人进行调解和处理,如果当事方不接受处理结果,可向分区酋长申诉,由各个分区酋长组成的传统委员会进行裁定和处理;如果当事双方依然无法达成统一意见,则可向地区酋长议会乃至国家酋长议会继续申诉;倘若国家酋长议会的处理仍然无效,当事方才可以向加纳最高法院申诉。49

根据世界银行2019年的统计,加纳的农村人口超过1 300万人,占总人口的比例达43.94%,土地是他们高度依赖的生产资料。酋长管理的传统土地根据不同的地域和属性有3种称呼,分别是“凳子土地”(stool lands)、“兽皮土地”(skin lands)和氏族家族土地(clan or family lands)。50凳子、兽皮皆为传统权威的象征。在加纳南部阿坎人(Akan)和说加语的族群(Ga-speaking Groups)中,酋长是土地的“监护人”,而雕刻过的木凳子、金凳子则代表酋长的神圣权威,因此酋长的土地被称为“凳子土地”。在加纳北部地区,酋长要坐在动物兽皮上发号施令,兽皮即被视为酋长的权力象征。除此以外,加纳还有许多地区在历史上没有形成集权化的社会组织,因而没有使用酋长制度的经历,各个氏族和家族是使用土地的主体,这些土地主要位于上东部省(Upper East)、上西部省(Upper West)和沃尔特省(Volta),同时在其他主要省份也有分布。所有传统土地在法理上统一归集体所有,但在现实生活中,土地的分配和用途基本都由酋长决定。

酋长通过传统法开展具体的管理工作,强调文化习俗、社会惯例、沟通协商对于维持社会秩序的作用。相对于正式的成文法律而言,传统法依据当地的传统实践(customary practices)经验来约束和规范个体行为。但是,传统法具有较强的主观性和非正式性,它之所以还能发挥作用,在于共同历史文化背景的约束力,因而从理论上讲,酋长只能管理自己族群或氏族的成员。51但加纳的现实情况是全国族群众多且相互杂居,对于一个分区酋长来说,其辖区内往往生活着多个族群。用特定族群的行为规范去要求其他族群,极有可能造成矛盾和冲突。在这种情况下,酋长控制的土地分配权和传统土地制度就显得尤为重要。一方面,对土地资源的控制构成了酋长的权力基础,违背酋长意志的个体将会受到土地被没收的惩罚。另一方面,传统土地制度为酋长的土地分配决策提供了法理支持,因为使用土地的前提就是接受并尊重“传统”的规范性力量。

基于酋长意志和传统法规定而建立的土地分配系统,也影响了其他社会关系的构建。在社会身份上,酋长通过传统土地制度将“本地人”与“非本地人”区分开来,本地人拥有土地的集体所有权,而非本地人只能租用土地。在政治上,被授予土地的人才有参政议政权,而不被酋长认可的个体则不被允许参与地方政治。在经济关系上,本地人可以在自己的土地上自由选择生产活动并拥有土地继承权,租用土地的非本地人只能从事酋长限定的生产工作,其土地权利不能延续到下一代。52

(二)传统土地制度的管理功能

非洲投资和法律研究专家科图拉认为,非洲传统土地制度是维护社会秩序的规则集合,它不是强调个人与土地的权责关系,而是通过土地资源的分配和使用来规范人与人的关系。53在加纳实施酋长管理制的地区中,传统土地制度主要发挥了分配土地收益、调解土地纠纷和控制人口流动的管理功能。

传统土地制度可以用以分配土地收益,并以此建立社会的经济秩序。土地是加纳最为重要的生产资源,因土地而产生的经济收益将在政府、酋长、本地人和实际生产者之间分配。在社区内部,土地收益通过“第一权利”和“第二权利”两种方式进行分配。酋长和本地人享有对于土地收益的“第一权利”,这种权利是可以继承、永久有效且不可转移的绝对用益权,除了出售土地要经审核批准外,其他类型的土地收益完全由土地拥有者支配。“第二权利”是租用地主土地的“外地人”,他们需要向地主上缴地租、礼物、农产品等经济产品以保持自己的佃户身份,并且“第二权利”不可继承,租约到期后,地主有权收回土地。54佃户与地主如何分享土地收益,各地有不同的制度和标准。例如,塔马利(Tamale)地区采用“阿布努”(abunu)的分配办法,佃户要与地主平分农产品;塔奇曼(Techiman)地区采用“阿布萨”(abusa)制度,佃户只能获得1/3的农产品,而地主拿走2/3;在恩科兰扎(Nkoranza)地区,每1英亩土地佃户要向地主缴纳200公斤的玉米,或支付25美元的地租。55此外,政府机构也要参与土地收益的分配。加纳1992年宪法第267条规定,全国土地收益的10%要上缴给传统土地办公室,理论上这部分收入的25%要通过酋长投入到传统土地发展,20%用于发放传统权威的工资,剩余的55%要交给地区议会。56传统土地制度在确定经济关系的基础上,帮助政府实现了经济资源的收集和二次分配。

传统土地制度可以调解土地纠纷,有利于保持社会稳定。由于传统土地一般通过口头协议来实现产权和使用权变更,而这种协议的非正式性和模糊性极易造成有关土地归属、土地边界划定的争议。相关研究资料显示,在加纳法院受理的案件中,有59%案件与土地纠纷有关,而加纳最高法院和巡回法院则积压了1.38万件土地纠纷案件。57在缺乏书面证据的情况下,国家正式的法律系统很难处理巨量的土地纠纷案件,唯有强化酋长的土地监护人形象,委托酋长处理土地争议。酋长按照传统土地制度的规则和惯例协调当事方解决土地纠纷,其基本原则有两条:一是认定群体身份背景,判定本地人拥有土地所有权,而移民只有土地的使用权;二是对于身份“平等”的居民,按照时间上的先后顺序,认定先占有土地的人(可以追溯至其祖先)拥有土地的所有权。58在调解程序上,氏族内部的土地问题由族长或者头人调解,涉及两个村社或部族的土地问题则由长老和酋长代为处理;次级酋长无法解决的争端,可以上报更高级的酋长介入。分区酋长和传统委员会理论上对辖区内的所有土地案件负责,但主要处理酋长之间的土地纠纷。59在各级酋长调解无效的情况下,当事双方才可以通过司法途径解决土地纠纷。由于正式法律诉讼耗时长、成本高,因此大部分民间土地纠纷还是基于传统土地制度来处理。

酋长可以根据传统土地制度授予或剥夺个体土地的权力,以此实现对人口及人口流动的管理。在传统的概念和认知中,土地既不是市场经济中的商品,也不具备法律意义的产权属性,土地关系的本质就是社会关系,它嵌套于当地的政治经济结构之中,并依据不同利益群体的相对协商能力形成。60在对个人的管理上,获得土地使用权的个人必须按照传统规约行事,否则酋长将收回土地,土地成为控制个人行为的砝码。在对人口流动的管理上,由于本地人的政治和经济地位高于非本地人,受到压迫的群体有可能逃离到其他地方另寻生计,而以酋长为核心的传统土地制度恰恰能在一定程度上控制人口的无序流动。在地区层面,当酋长希望引入劳动力时,可以延长土地出租年限、降低租金水平和放宽土地申请条件,为吸引人口创造条件;当辖区内人口过剩时,酋长可以收紧给予佃户的土地权利,进而达到挤出过剩人口的目的。在国家层面,由于加纳酋长制度的体系结构非常完整,人口无论迁移到何处都将面对酋长制度的管理,而各地酋长则可以根据国家或地方的需求,以传统土地制度的名义接纳或拒绝外来人口。

(三)传统土地制度的政治价值

加纳1992年宪法第276条规定:“酋长不应参与政党政治;酋长参与议会选举的前提是放弃其传统土地权利”。61禁止在位酋长从政的根本目的是让酋长远离党派政治。然而,酋长及其治下的传统土地制度之所以能长期存在,离不开政党、政府等政治组织的大力支持,这从另一个侧面反映了酋长及传统土地制度与国家政治之间的微妙联系。62

第一,在多党竞争的体制下,酋长和传统土地制度因为可以控制选票走向,在选举政治中具有重要价值。酋长利用土地资源的分配来回报支持者、惩罚反对者,面对多党竞争压力的政客为了拉拢酋长,很大程度上默许甚至支持酋长用土地动员选票的做法。63有学者从230位加纳国会议员中抽取50位作为访谈对象,以此研究该国2008年大选中的政治力量。调研结果显示,有46位议员认为酋长在选举政治具有重要影响,26人表示可以通过酋长争取选票,甚至有17人承认自己利用酋长的影响力来打击竞争者。64尽管酋长没有直接参与党派竞争,但酋长的影响往往可以左右选举的结果。在民主选举和多党竞争的政治环境,政党与酋长的庇护关系十分稳固。酋长的权力在国家层面来源于政府的承认和政党的支持,在地方层面来源于其所掌控的土地。为了维护政治领域的优势地位,酋长不断创制关于土地管理的“传统”,以确保辖区内的选民根据酋长的意志进行投票。

第二,在国家的安全格局中,传统土地制度是平民与政府之间的“安全阀”,有利于维护统治者的安全利益。加纳拥有大量的农业人口,而土地对农业生产至关重要,随着人口规模与土地价值的同步增长,争夺土地的社会冲突总是层出不穷。65国家直接管理地方层面的土地问题,很难兼顾各方利益诉求并容易激起社会对政府的不满情绪,如果地方矛盾和冲突不断扩大升级,将对国家的整体安全构成威胁。酋长和传统土地制度的存在,恰恰可以充当转移社会矛盾的“替罪羊”,政府反而可以成为土地争端中的“裁判员”。例如,在加纳上东部省包库(Bawku)地区,库萨西人(Kusasi)与曼普鲁西人(Mamprusi)的土地争端延续数年。尽管执政党新爱国党(New Patriotic Party, NPP)与曼普鲁西人关系紧密,但库萨西人坚持认为问题的关键在于当地的最高酋长是“异族”曼普鲁西人,他们遭受不公待遇的原因在酋长政治而非政府政治。66因此,库萨西人请求国家总统介入调停,尽管总统调解的效果不明显,但双方的冲突始终被限制在地方内部。英国学者布恩(Catherine Boone)基于对非洲产权制度的研究认为,传统土地制度赋予了本地人极高的社会地位,而非本地人则缺少获得政治救助的途径,社会地位的巨大差距抑制了直接暴力的出现,矛盾更多以“无声暴力”的方式呈现。67尽管潜藏累积的社会矛盾同样不利于国家的长期稳定,但在政府无暇关注并处理地方矛盾的现实条件下,这种隐性的安全威胁可以被国家所接受。

第三,在国家的社会管理体系中,传统土地制度可以降低国家管理社会的成本和风险,能够代替政府履行相关社会管理职责。非洲国家的行政能力和制度能力普遍低下,68国家没有充足的人、财、物力投入社会管理工作,只能借助传统制度代替国家履行相关管理职责。在政府层面,加纳土地和自然资源部下设95个传统土地管理办公室;在地方层面,支持建设传统土地秘书处。这两大类机构负责管理传统土地的相关问题,但其绝大部分工作成员由非公务员编制的当地人构成,并且国家财政也很少向这些机构提供经费支持。69这样的机构设置和安排大大降低了国家管理社会和土地问题的成本。在社会安全风险管控方面,传统土地制度对社会人口进行地域、族群甚至是年龄组的分割,按照不同的类别认定其土地权利并开展分类管理。该做法的精髓在于切断各地、各社会阶层之间的联系,通过割裂社会整体性的方式预防大规模反政府运动的产生。

三 传统土地制度的未来发展

尽管传统土地制度具有实用的社会管理功能和特殊的政治价值,但社会发展的客观需求以及传统土地制度本身的问题,令加纳政府不得不考虑继续推动土地改革的相关事宜。在新一轮的土地改革计划中,如何发掘传统土地的生产潜力、革新传统的集体土地管理制度,在提高生产效率的同时且能兼顾社会公平,将是改革的重点。从当前情况看,解决上一轮土地改革的遗留问题、加强土地管理机构能力、推广土地规划工作,将成为加纳深化土地改革的主要抓手。

(一)传统土地制度改革的困境

加纳前一阶段所实施的土地改革,多少带有为了获取西方援助而做出被动反应的意味。但随着近年来国情、民情的快速变化,加纳自身推动土地制度改革的意愿不断增强,其中既有促进发展的经济需求,也有维护国家稳定的政治考量。

第一,加纳的人口增长、快速城市化导致土地资源日渐稀缺,政府唯有从传统土地中发掘空间,但国家的征地需求时常遭遇传统力量的妨碍。2020年,加纳的人口总量超过3100万人,比2000年增加了1200万人,人口密度由每平方千米84.73人增长至136.56人。70与此同时,土地商品化导致耕地流失的问题十分突出,加纳超过78%的小农家庭丧失了部分耕地,每个家庭平均失地面积达到2.13英亩,部分地区达到5.6英亩。71要解决耕地面积下降的问题,只有继续开垦那些尚未使用的传统土地。伴随着经济发展和人口增长,加纳的城市化进程也在加速推进。以加纳首都阿克拉为例,1990年该市占地面积90平方千米,2015年城市面积扩大至139平方千米,2020年达225.67平方千米,人口数量比1990年翻了一番,人口密度达1300人/平方千米。72扩建城市只有设法征用城郊的传统土地,但是鉴于宪法肯定了传统土地的合法性和酋长的土地监护人地位,征用传统土地在法律和现实层面总是面临很多困难。在加纳第二大城市库马西(Kumasi)的扩建计划中,郊区的酋长和居民认为国家在颁布土地开发规划之前,首先应该征求酋长的同意,否则不论是政府还是土地规划部门都无权动用传统土地。73在传统力量的不断干扰下,库马西的城市开发计划最终沦为空谈,这是国家继续推进传统土地制度改革的现实动力。

第二,土地商品化和市场化造成大量土地纠纷,政府希望明确土地的归属和边界以减少纠纷,但酋长阶层不愿改变传统土地的产权属性和管理制度。1984年以来,加纳经济保持连年增长,同时人口规模扩大、私营经济发展和国际投资涌入导致加纳的土地价格节节攀升。74以加纳北部省塔马利市周边的土地为例,2002年当地有40%的土地价格不到870塞地/英亩,2012年则有56%的土地价格将近8700塞地/英亩。75同时,在国际资本的推动下,加纳的土地交易市场也十分兴旺,根据世界银行的统计,2011年被加纳政府承认并记录的土地交易仅为6288件,2017年该数字暴增到80 109件。76但是,由于传统土地的产权归属和边界划定本身就很模糊,再加上许多土地交易都是基于口头协议,因此土地重复销售、土地划界纠纷案件频发,对社会的经济活动和投资行为造成了消极影响。国土委员会作为政府的土地管理机构,着力推进土地登记注册和土地估值工作,以保证土地市场稳定、有序的运转。但是,以酋长为代表的传统权威阶层对土地确权行动并不关心,因为个人一旦拥有了土地所有权,那么酋长因控制土地而享受的既得利益就有可能遭到威胁。

第三,双重土地制度在法律和管理上存在漏洞,并且政府介入传统土地事务的能力在下降。在法律层面,国家的土地管理法规与传统土地法之间存在相互矛盾的地方。在传统土地的交易上,国家宪法和相关土地法案明确规定传统土地不可买卖。但酋长可以在传统法的框架下决定传统土地的用途甚至更改土地管理规则,同时因为没有其他机制监督酋长使用权力,因此酋长实际上可以根据个人意志对外售卖土地。在土地管理层面,土地管理机构之间也存在职能重叠和推诿责任的问题。例如,传统土地秘书处认为传统土地的登记和确权应该先通过秘书处认定,再提交国家的土地管理机构审核,但国土委员会认为这将增加土地登记的成本而否定了提议。由于两个职能部门相互角力,导致土地登记和确权的流程迟迟无法确定。77尽管政府颁布了诸多政策、设置了诸多机构,但在巨大的土地利益面前,传统权威并没有遵守国家政策的意愿。例如,土地利用和空间规划局代表国家在库马西颁布了土地开发计划,但长期难有实质性进展,其重要原因就是土地开发计划没有当地酋长的支持。78酋长为了保护其既得利益,既想利用传统土地制度的规则阻挠土地开发计划的实施,又试图在国家的土地开发计划颁布之前,通过各种方式将土地售卖或出租。并且,酋长在利益驱使下随意出售土地,造成大量农业人口丧失生活来源,国家和社会的负担随之加重。79

第四,传统土地制度不利于建构稳定的族际关系,而酋长的腐败问题也日趋严重。加纳有超过100个族群存在,保持和谐的族际关系是加纳民族国家建构进程中的重要一步,也是维持国家政治稳定的先决条件。传统土地制度根据本地人和非本地人的身份认定来分配土地,先占有土地的人即被认定为本地人和土地的主人。但身份认定的问题在于,缺乏文字记载的口述传统很难确定到底哪一方才是先占有土地的群体。因此,酋长大多基于族群身份来认定个人的土地权利,本土族群在政治和经济生活中占据绝对优势,而“外来族群”则是位于社会底层的移民。严重的社会不平等容易引起社会冲突,加纳政府官员也明确表示,现行的传统土地制度难以长期维持。80传统土地制度另一严重的问题是滋生腐败。按照传统土地制度的要求,土地投资者在购买或租用土地之前,要向酋长支付“可拉钱”(kola/drink money)。81在土地价值飞涨前,土地申请者只用向酋长支付少许现金,或赠送一些松子酒和可拉果,以表示对传统习俗和酋长权威的尊重即可。但随着土地价值不断抬升,所谓展示“尊敬”的礼仪已经变味,酋长开始向土地购买者索要大量现金。82由于购买土地的成本因为“传统礼仪”而大幅上涨,土地购买方大多不愿再向土地的实际使用者支付更多的赔偿金,社会矛盾由此产生。此外,由于酋长一职可以让个人获利颇丰,因此对酋长职位的竞争日趋白热化,贿选、幕后交易乃至暴力冲突事件经常发生。乌宾克(Janine Marisca Ubink)认为此类问题的关键在于殖民时期政府可以控制“传统领导制度”,但是独立后的加纳政府却难以控制传统权威。83

(二)传统土地制度改革的方向

“土地管理计划”是以世界银行为代表的国际组织在非洲推动的第一个土地改革计划,项目计划投资5250万美元,第一阶段项目在1999年提出,2003~2011年正式实施,第二阶段项目从2011年开始至2019年结束。历经20年的土地改革,加纳在土地管理机构机制建设、土地利用规划、土地管理透明度方面取得了一些成绩,但如何有效开发和管理传统土地,仍是土地改革中遗留的艰巨挑战。面对尚未解决及新涌现的问题,加纳政府决定对“土地管理计划”进行追加投资,并将土地改革计划延续至2021年12月。84

未来,加纳传统土地制度的改革主要有三个趋势。第一,摆脱意识形态的束缚,将传统土地制度改革和集体土地产权制度建设作为工作重点。“土地管理计划”是新自由主义思想的集中体现,保护私人土地产权和维护土地的市场化运作一直是推动土地改革的两个重要抓手。然而,将土地改革的重点放在产权制度建设方面,既不符合加纳的历史经验,又得不到政治力量和社会大众的支持。85在加纳社会的传统中,土地从来不是属于私人的物质财产,而是社会共有的精神寄托。在政治上,政党和传统权威都不能接受完全的土地私有化,因为酋长一旦失去对土地的控制,则意味着政党也难以通过酋长争取选票支持;在经济层面,对标欧美的自由经济和土地市场化运作模式,加剧了地主阶级对利益的追求和对佃户的盘剥,进而造成更严重的经济和社会不平等。因此,土地改革的关键问题不是判定土地的产权到底是国有、私有或共有,而是土地改革能不能照顾到各方的利益,能否获得拥护和支持。86在新一阶段的土地改革中,改革的方法和路径将进行调整,改变一味强调保护私有土地产权的做法,更加关注酋长制度和集体土地产权制度的建设,既要促进土地权利的公平分配,又要着重改善传统土地的利用效率。87换句话说,设法恢复前殖民时期相对公正的集体决策制度,并在法律和政策方面保障这种制度的稳定运行,是加纳未来土地改革的主攻方向所在。88同时,新的传统土地制度也要肃清重男轻女的思想糟粕,帮助贫农、妇女等弱势群体获得稳定的土地资源,并鼓励其开展农业生产,以保证粮食供给。89

第二,加强地方土地管理机构的能力,理顺国家与地方土地管理机构之间的工作关系。加纳推进的土地改革是自上而下的改革,指导方针是基于传统的土地管理制度而下放土地管理权,以便各地开展自主管理。但是,这样的改革模式在实施过程中面临许多困难。比如,国家的土地管理机制与地方传统的土地管理机制存在功能重叠、隶属关系不明等问题。在地方设立传统土地秘书处,首要目标是将其建设成为管理传统土地的主要机构,在此基础上,通过恢复集体决策制度以限制酋长滥用个人权力。然而,普通民众却认为传统土地秘书处不过是国家的“附庸”,其根本目的还是掠夺土地,因此并不支持传统秘书处的工作。90又如,地方的传统土地秘书处、土地管理委员没有稳定的运行经费、工作场所及专职工作人员,机构的存在感较低。基于这些原因,加纳政府和议会相继出台了一系列政策法规以帮助地方的传统土地管理机构建立长效运行机制。其一,要求国家土地管理机构(国土委员会和传统土地管理办公室)为地方土地管理机构提供技术支持和咨询服务,同时明确国土委员会、传统管理办公室、传统土地秘书处的工作职责和权限。91其二,规定土地开发利用的政策和程序,确保土地注册和交易正常推进。《2019年土地法令》规定土地的交易或注册,首先由传统土地的管理机构提交注册和交易土地的申请,土地规划部门审核土地用途,国土委员会审核其是否注册并估价,各个流程履行完毕后正式完成土地注册或交易,并由传统土地秘书处记录在案。92其三,为传统土地管理机构的工作人员提供专业培训,同时明确传统土地产出的收益首先要交由传统土地办公室,并由该机构统筹分配,保证传统土地秘书处获得稳定的工作经费。

第三,提高土地规划的严肃性和有效性,同时运用数字化手段开展土地登记和管理工作。国家依靠传统权威和传统土地制度管理地方的土地,但同时又要防止酋长滥用土地权力。要求酋长按照国家的土地规划开发利用土地,既是对酋长的限制,也能加强中央对地方土地事务的干预能力。在前一阶段的土地改革中,尽管国家尝试推广土地规划工作并提高了其法律地位,但在传统权威和传统土地制度的强大影响下,绝大部分土地并没有按照土地规划的要求进行开发。93未来,加纳政府将更加突出土地利用和空间规划管理局的作用,禁止个人私自变更土地用途,严格按照土地规划使用土地,以此预防土地纠纷、土地重复销售等影响社会稳定和经济发展的问题出现。94为了支撑土地规划工作的有序开展,加纳还将继续推进土地注册工作的数字化改革。2012年,国土委员会组建客户服务局(Clients Services Access Unit),汇总下属4个职能部门的资料并进行数字化整合,以便开展土地注册业务;2016年,加纳发布加纳企业版土地信息系统,通过土地信息数据库建设,帮助个人和企业了解土地信息和注册土地。95尽管加纳在推进土地管理数字化建设的过程中面临着缺乏技术人员、数据规模和质量不足等问题,但数字化和可视化信息系统可以代替难以汇总的各类纸质文件、明确土地界限并简化土地审批手续,新技术的运用可以为发展现代化的土地管理制度提供支撑。

四 余论

土地问题在加纳的政治、经济和社会生活中扮演着重要角色。1984年以来,加纳经济连年保持增长,人口规模也不断扩大,人地关系的矛盾日渐突出,推进土地改革成为一种趋势。而土地改革计划能否顺利实施并取得预期效果,关键在于国家如何处理传统土地及其管理制度。加纳独立初期曾推行土地国有化改革,试图通过将所有土地划为国有的方式一次性解决传统土地的问题,但改革进程因为最高领导人的更迭而突然终止。2003年,加纳在世界银行等国际组织的支持下,推出以土地产权保护和土地市场化运营为方针的土地改革。但是,将新自由主义思想奉为圭臬的土地改革不符合加纳的具体国情,许多改革措施在地方层面遭到了抵制。并且,土地的私有化和市场化造成土地兼并和垄断,失去土地的小农阶层陷入贫上加贫的困境,国家的政治稳定和经济发展也因此受到影响。

无论是国有化还是私有化土地改革,都忽视了传统法、传统权威在加纳地方社会中的强大影响,并且改革的政策没有照顾到以酋长为代表的传统权威阶层的利益。酋长及其治下的传统土地制度之所以重要,是因为其具有政治价值和管理功能。在民主选举和多党竞争的政治体制下,政党和政府都需要酋长的帮助以实现自身的政治目的,而酋长则需要通过传统土地制度构建并维护自身的合法性和有效性。因此,尽管酋长制度、传统土地制度本身存在一些问题,但推进土地改革必然离不开传统力量的支持。基于加纳本身的历史传统与现实情况,恢复并革新传统土地产权和传统的土地管理制度,已经成为加纳政府和国际社会的共识。96当前的改革焦点是如何改进传统土地制度存在的问题,既要发挥其在土地管理方面的优势,又要限制酋长滥用权力,同时预防酋长利用土地权力干预国家政治。

生产资料占有制是社会生产关系的基础,土地则是最重要的生产资料。对土地制度的研究是认识非洲历史、政治、经济和社会情况的基础,更是理解文化血脉、制度体系的独特视角。加纳的土地问题也反映了非洲土地问题的整体情况,诸如双重土地制度、人口增长、城市化、酋长政治、土地政治、土地与族群冲突等问题在其他非洲国家同样普遍存在。97尽管非洲国家多次推行土地改革,但非洲仍是世界上粮食不足发生率最高的地区。98而且,非洲的人口规模将继续扩大,2050年将达到21.7亿人,比现在多增加8.1亿人。99可以预见,如果土地的生产效率得不到改善,非洲的土地矛盾将愈加突出,土地改革也将掀起新一波浪潮。非洲大陆有超过70%的土地属于传统土地,6.25亿人正在依照传统土地的制度规则使用土地,这样的土地规模和使用人口,注定了传统土地制度将是土地制度改革的重点。100许多非洲国家认识到了传统土地及其管理制度的重要性。1990~2018年,54个非洲国家中有31国通过了新的土地法,其中28个国家承认传统土地产权及土地管理制度的合法性。101然而,合法性的建构并不意味着制度有效性的提升,如何改革传统土地制度仍是摆在非洲国家面前的现实难题。

土地改革需要强大的国家能力作为支持,土地分配越是平等的国家,国家能力也就越强。102对于国家能力不足而又广泛实行多党制的非洲国家来说103,能否获得传统力量的支持,是赢得政治竞争、提升政策效力的关键所在。但是,“政府—酋长—大众”的统治结构也存在缺陷,即当社会对酋长的认同与效忠大于国家之时,国家能力反而会被削弱,政府决策也将受制于传统精英阶层的利益诉求。传统力量之于国家能力和土地改革的悖论,对传统土地制度改革造成了极大困扰。加纳的改革经验表明,土地改革不能脱离传统力量的支持,但过度依赖传统力量只会将土地改革推向理想的反面。事实上,传统土地制度改革的难点不在制度本身,真正的瓶颈是传统精英阶层的权力和利益问题。加纳尝试重新厘定酋长的地位、角色和职能,在限制酋长权力的基础上转换传统土地制度的价值和功能,将其打造为服务于国家改革利益的制度。其具体做法是:通过恢复前殖民时期的集体决策制度,实现对酋长权力的监督和限制;加强国家的土地管理机构对传统土地制度的监督,由国家控制土地所有权认定、地方自主开展具体的土地管理,进而弥合双重土地制度间的鸿沟;借助现代管理技术与手段开展针对传统土地的产权认定,将酋长的身份由“土地所有者”转换为土地管理者。传统土地、酋长制度在非洲国家广泛存在,如何在恢复传统的基础上改革传统,并令其适应当代的发展需求,加纳的案例为其他非洲国家的土地改革提供了有益参考。

注释:

(1)国内对传统土地制度有多种译法,包括“习惯土地”“惯常土地”或“传统土地”,有非洲学者认为它就是指“traditional land”,本文使用“传统土地”的译法以便与“国家土地”这一概念进行区分,参见洪永红:《论独立后津巴布韦习惯法的新趋势》,载《西亚非洲》2009年第12期,第57~62页、第80页;唐丽霞、宋正卿:《非洲土地买卖和租赁制度及对中国对非洲投资的启示》,载《世界农业》2015年第2期,第5~10页、第26页;李可:《马克思民族土地习惯法强制变革论研究》,载《世界民族》2020年第6期,第1~12页;Tukumbi Lumumba-Kasongo,Land Reforms and Natural Resource Conflicts in Africa:New Development Paradigms in The Era of Global Liberalization,New York:Routledge,2016,p.160;杨磊:《国外土地冲突的比较分析:样态特征与治理启示》,载《华中农业大学学报》2018年第4期,第156~164页、第174页。

(2)F.Dubertret,L.Alden Wily, “Percent ofIndigenous and CommunityLands”,LandMark,2017,http://www.landmarkmap.org/data/#data-5,2020-09-20.

(3)Akin L.Mabogunje,“Perspective on Urban Land and Urban Management Policies in Sub-Saharan Africa”,World Bank Technical Paper,No.196,1992,pp.40-47.

(4)Anirudha Gupta,“Kwame Nkrumah:a Reassessment”,International Studies,Vol.12,No.2,1973,pp.215-277;Richard Jeffries,“Ghana:The Political Economy of Personal Rule”,in Donal B.Cruise O’Brien,John Dunn and Richard Rathbone eds.,Contemporary West African States,Cambridge:Cambridge University Press,1989,pp.76-77.

(5)See Lorenzo Cotula,Changes in “Customary” Land Tenure Systems In Afrcia,Stevenage:Russell Press,2007;Victor Udemezue Onyebueke,Raphael Ndukwu,“Neo-customary Turn in Urban Land Settlement Delivery and the Sprawl Question in Peri-urban Enugu,Nigeria”,Trialog,Vol.39,No.3,2017.

(6)Raju Jan Singh and Yifei Huang,“Financial Deepening,Property Rights and Poverty:Evidence From Sub-Saharan Africa”,IMF Working Paper,2011,WP/11/196.

(7)See Hernando De Soto,The Mystery of Capital:Why Capitalism Triumphs in The West And Fails Everywhere Else,New York:Bantam Press,2000.

(8) [美国]罗杰·S.戈京著:《加纳史》,李晓东译,中国大百科全书出版社,2011年版,第204页。

(10)科尔曼基于社会资本的视角研究社会结构,认为社会关系不仅是社会结构的一部分,更是一种社会资源和资本,而将权威授予具有超凡魅力的领导人,则可以降低集体行动所需的社会资本并建立社会规范,非洲学者从中认识到传统制度存在的合理性,认为传统土地制度可以实现自我革新以适应当代社会发展的需求,参见 [美国]詹姆斯·S.科尔曼著:《社会理论的基础》,邓方译,社会科学文献出版社,2008年版;Abudulai Sulemana,“Land Rights,Land Use Dynamics and Policy in Peri-urban Tamale,Ghana”,in Phillippe Delville,Camilla Toulmin and Samba Traore eds.,The Dynamics of Resource Tenure in West Africa,Oxford:James Currey,2002.

(10)Kasim Kasanga,“Land Tenure,Resource Access & Decentralisation in Ghana”,in Phillippe Delville,Camilla Toulmin and Samba Traore eds,The Dynamics of Resource Tenure in West Africa,Oxford:James Currey,2002;Admos Chimhowu,Phil Woodhouse,“Customary vs Private Property Rights?Dynamics and Trajectories of Vernacular Land Markets in Sub-Saharan Africa”,Journal of Agrarian Change,Vol.6,No.3,2006.

(11)Katherine V.Gough,Paul W.K.Yankson,“Land Markets in African Cities:The Case of Peri-urban Accra,Ghana”,Urban Studies,Vol.37,No.13,2000,pp.2498-2500.

(12)John L.Comaroff,Simon Roberts,Rules And Processes:The Cultural Logic of Dispute in An African Context,Chicago:University of Chicago Press,1986;Catherine Boone,“Sons of the Soil Conflict in Africa:Institutional Determinants of Ethnic Conflict Over Land”,World Development,Vol.96,2017;Abubakari Ahmeda,Elias Danyi Kuusaanab,Alexandros Gasparatos,“The Role of Chiefs in Large-scale Land Acquisitions for Jatropha Production in Ghana:Insights from Agrarian Political Economy”,Land Use Policy,Vol.75,2018.

(13)Adeoye O.Akinola,“Africa and the Land Reform Question”,in Adeoye O.Akinola and Henry Wissink eds.,Trajectory of Land Reform in Post-Colonial African States:The Quest for Sustainable Development and Utilization,Cham:Springer International Publishing AG,2019,p.2.

(14)Millicent Awialie Akaateba,“The Politics of Customary Land Rights Transformation in Peri-urban Ghana:Powers of Exclusion in The Era of Land Commodification”,Land Use Policy,Vol.88,2019,p.3.

(15)国控托管土地的面积占全国土地面积的2%,此类土地的产权和收益权归属本地社群,国家政府作为受托方,代替本地社群履行土地管理职责,这类土地的收入首先上交给国土委员会下属机构“公共和国控土地管理部”,由该单位在地方政府、传统权威和土地所有者之间进行分配,See Gyamera Ankomah Ebenezer,Edward Eric Duncan,J.S.Y.Kuma and Anthony Arko-Adei,“Land Acquisition in Ghana;Dealing with The Challenges and the Way Forward”,Journal of Agricultural Economics,Vol.6,No.1,2018;任泉、顾章义编著:《列国志·加纳》,社会科学文献出版社,2010年版。

(16)Fayth Ruffin,“Land Governance in the Context of Legal Pluralism:Cases of Ghana and Kenya”,in Adeoye O.Akinola and Henry Wissink eds.,Trajectory of Land Reform in Post-Colonial African States:The Quest for Sustainable Development and Utilization,Cham:Springer International Publishing AG,2019,p.97.

(17)Kofi Abrefa Busia,The Position of the Chief in The Modern Political System of Ashanti,London:Frank Cass Publishers,1968,pp.9-10;Joseph Ephraim Casely Hayford,Fanti Confederation,Gold Coast Native Institutions:With Thoughts Upon a Healthy Imperial Policy for The Gold Coast and Ashanti,Washington:Palala Press,2015,pp.34-35.

(18)Anthony Arko-Adjei,Adapting Land Administration to The Institutional Framework of Customary Tenure:The Case of Peri-urban Ghana,Amsterdam:IOS Press,2011,pp.63-64.

(19)Kwamena Bentsi-Enchill,“Do African Systems of Land Tenure Require A Special Terminology?”,Journal of African Law,Vol.9,No.2,1965,pp.124-139.

(20)Catherine Boone,Property and Political Order in Africa,Cambridge:Cambridge University Press,2013,p.27.

(21)Franklin Obeng-Odoom,Understanding Land Reform in Ghana:A Critical Postcolonial Institutional Approach”,Review of Radical Political Economics,Vol.48,No.4,2015,p.666.

(22)[美国] 罗杰·S.戈京著:前引书,第75页。

(23)Kojo Amanor,“The Changing Face of Customary Land Tenure”,in Janine M.Ubink and Kojo S.Amanor eds.,Contesting Land and Custom in Ghana:State,Chief and the Citizen,Leiden:Leiden University Press,2008,pp.78-79.

(24)李安山著:《殖民主义统治与农村社会反抗——对殖民时期加纳东部省的研究》,湖南教育出版社,1999年版,第70页。

(25)Catherine Boone,op.cit.,p.28.

(26)Carola Lentz,“Is Land Inalienable?Historical

And Current Debates on Land Transfers in Northern Ghana”,Africa,Vol.80,No.1,2010,p.74.

(27)[英国]E.霍布斯鲍姆、T.兰格著:《传统的发明》,顾杭、庞冠群译,译林出版社,2004年版,第322页。

(28)Franklin Obeng-Odoom,op.cit.,p.666.

(29)Collins Adu-Bempah Brobbey,“Land Conflicts in Southern Ghana:A Reflection of Multiple Ownerships of Land and Usufruct Rights to Land Use”,in Adeoye O.Akinola and Henry Wissink eds.,Trajectory of Land Reform in Post-Colonial African States:The Quest for Sustainable Development and Utilization,Cham:Springer International Publishing AG,2019,p.142.

(30)Millicent Awialie Akaateba,op.cit.,p.2.

(31)[美国] 罗杰·S.戈京著:前引书,第131页。

(32)Raymond Abdulai,Traditional Landholding Institutions in Sub-Saharan Africa:A Case Study of Ghana,Saarbrucken:Lambert Academic Publishing,2010,p.158.

(33)Fayth Ruffin,op.cit.,p.99.

(34)[加纳]达科·夸贝纳·奥普库著:《加纳政府与企业间关系史:1982—2008》,刘少楠译,民主与建设出版社,2014年版,第2页。

(35)“Constitution of The Fourth Republic of Ghana (Promulgation)Law,1992”,ConstitutionNe,http://constitutionnet.org/sites/default/files/Ghana%20Constitution.pdf,2021-03-25.

(36)Ministry of Land and Forestry of Ghana,“National Land Policy”,Clientearth,https://www.documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/1999-06-01-national-land-policy-1999-ext-en.pdf,2020-11-20.

(37)David Anaafo,“Land Reforms and Land Rights Change:A Case Study of Land Stressed Groups in The Nkoranza South Municipality,Ghana”,Land Use Policy,Vol.42,2015,p.540.

(38)传统土地秘书处原本是加纳酋长自发创建的土地管理机构,此前主要在阿克拉、库马西和基比(Kyebi)三地运行,《土地管理计划》推出后,鼓励组建更多的传统土地秘书处以实现对传统土地的规范管理,See Samuel B.Biitir and Baslyd B.Nara,“The Role of Customary Land Secretariats in Promoting Good Local Land Governance in Ghana”,Land Use Policy,Vol.50,2016,p.531.

(39)Abdul-Salam Ibrahim,Bernard A.A.Akanbang,Abraham Marshall Nunbogu,Elias Danyi Kuusaana and Abubakari Ahmed,“Collaborative Customary Land Governance:Motivations and Challenges of Forming Land Management Committees (LMCs) in The Upper West Region of Ghana”,Land Use Policy,Vol.99,2020,p.3.

(40)Patrick Brandful Cobbinah,Michael Osei Asibey & Yaa Asuamah Gyedu-Pensang,“Urban Land Use Planning in Ghana:Navigating Complex Coalescence of Land Ownership and Administration”,Land Use Policy,Vol.99,2020,p.3.

(41)“Land Use and Spatial Planning Act,2016 (ACT 925),SS 1-110”,Ghana Justice,https://acts.ghanajustice.com/actsofparliament/land-use-and-spatial-planning-act-2016-act-925-ss-1-110,2020-11-20.

(42)Patrick Brandful Cobbinah,Michael Osei Asibey & Yaa Asuamah Gyedu-Pensang,op.cit.,p.7.

(43)Nana Konadu Agyeman,“Parliament Passes Land Bill”,Graphic Online,July 25,2020,https://www.graphic.com.gh/news/general-news/ghana-news-parliament-passes-land-bill.html,2020-12-20.

(44)Patrick Brandful Cobbinah,Michael OseiAsibey & Yaa Asuamah Gyedu-Pensang,op.cit.,p.6.

(45)李安山著:前引书,第94页。

(46)Ernest Kofi Abotsi and Paolo Galizzi,“Traditional Institutions and Governance in Modern African Democracies:History,Challenges and Opportunities in Ghana”,in Jeanmaire Fenrich,Paolo Galizzi and Tracy E.Higgins eds.,The Future of African Customary Law,New York:Cambridge University,2011,pp.277-279.

(47)Okyere Bonna,“The Role of Chieftaincy In Ghana”,GhanaWeb,https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/features/The-Role-Of-Chieftaincy-In-Ghana-103219,2020-12-20.

(48)Raymond Abdulai,Traditional Landholding Institutions in Sub-Saharan Africa:A Case Study of Ghana,Saarbrucken:Lambert Academic Publishing,2010,p.140.

(49)Olalekan Afolabi,“Chieftaincy as An Enduring Institution and Blueprint for Governance in Africa:Case Study of Ghana”,International Relations and Diplomacy,Vol.4,No.5,2016,pp.367-368.

(50)Millicent Awialie Akaateba,op.cit.,p.3.

(51)Joseph B.Akamba and Isidore Kwadwo Tufuor,“The Future of Customary Law in Ghana”,in Jeanmaire Fenrich,Paolo Galizzi and Tracy E.Higgins eds.,The Future of African Customary Law,New York:Cambridge University,2011,pp.203-205.

(52)David Anaafo,op.cit.,pp.542-543.

(53)Lorenzo Cotula,op.cit.,p.6.

(54)Millicent Awialie Akaateba,op.cit.,p.4.

(55)David Anaafo,op.cit.,p.543.

(56)“Constitution of The Fourth Republic of Ghana (Promulgation) Law,1992”,ConstitutionNethttp://constitutionnet.org/sites/default/files/Ghana%20Constitution.pdf,2021-01-20.

(57)Samuel B.Biitir,Baslyd B.Nara & Stephen Ameyaw,“Integrating Decentralised Land Administration Systems with Traditional Land Governance Institutions in Ghana:Policy and Praxis”,Land Use Policy,Vol.68,2017,p.409;Gyamera E.A,“Land Conflicts in Ghana,Causes,Effects and Resolution”,University of Mines and Technology:4thUMaT Biennial International Mining and Mineral Conference,2016,p.1.

(58)John W.Bruce,“A Perspective on Indigenous Land Tenure Systems and Land Concentration”,inR.E.Downs and S.P.Reyna eds.,Land and Society in Contemporary Africa,Hanover:University of New Hampshire Press,1988,pp.42-43.

(59)Stefano Boni,“Traditional Ambiguities and Authoritarian Interpretations in Sefwi Land Disputes”,in Janine M.Ubink and Kojo S.Amanor eds.,Contesting Land and Custom in Ghana:State,Chief and the Citizen,Leiden:Leiden University Press,2008,p.85.

(60)Catherine Boone,Property and Political Order In Africa,Cambridge:Cambridge University Press,2013,pp.112-113.

(61)Ernest Kofi Abotsi and Paolo Galizzi,op.cit.,p.280.

(62)Ransford Edward Gyampo,“Chiefs and Electoral Politics in Ghana’s Fourth Republic”,Humanities Review Journal,Vol.8,No.1,2011,p.2.

(63)Ato Kwamena Onoma,The Politics of Property Rights Institutions in Africa,New York:Cambridge University Press,2010,pp.40-41.

(64)Ransford Edward Gyampo,op.cit.,p.13.

(65)See Christian Lund,Local Politics and The Dynamics of Property in Africa,New York:Cambridge University Press,2008;刘青建、赵雅婷:《欧盟发展援助与加纳民主政治发展探析》,载《国际论坛》2016年第2期,第20~26页、第79~80页。

(66)Christian Lund,op.cit.,pp.109-126.

(67)Catherine Boone,op.cit.,pp.125-126.

(68)卢凌宇:《西方学者对非洲国家能力(1970—2012)的分析与解读》,载《国际政治研究》2016年第4期,第123页。

(70)“OASL Educate Traditional Council and Land Owners”,Ghana News Agency,September 17,2014,https://newsghana.com.gh/oasl-educate-traditional-council-and-land-owners,2021-01-20.

(70)“Ghana Population by Year (Historical)”,World Population Review,December 30,2020,https://worldpopulationreview.com/countries/ghana-population#:text=The%20current%20population%20of%20Ghana%20is%2031%2C056%2C830%2C%20based,estimates%20the%20July%201%2C%202020%20population%20at%2031%2C072%2C940,2021-01-20.

(71)Suhiyini I.Alhassan,Mohammed T.Shaibu,John K.M.Kuwornu,Osman T.Damba,Joseph Amikuzuno,“The Nexus of Land Grabbing and Livelihood of Farming Households in Ghana”,Environment,Development and Sustainability,Vol.23,No.4,2020,pp.14-15.

(72)Emmanuel Frimpong Boamaha,James Sumbergb and Samina Raja,“Farming Within A Dual Legal Land System:An Argument for Emancipatory Food Systems Planning in Accra,Ghana”,Land Use Policy,Vol.92,2020,p.4.

(73)Patrick Brandful Cobbinah and Rhoda Mensah Darkwah,“Urban Planning and Plitics in Ghana”,GeoJournal,Vol.82,No.6,2017,pp.1238-1239.

(74)Kwame A.Nisnin,“Land Reforms in Ghana:The Illusion and The Reality”,Tukumbi Lumumb Kasongo in ed.,Land Reforms and Natural Resource Conflicts in Africa New Development Paradigms in the Era of Global Liberalization,New York:Routledge,2016,p.139.

(75)1单位土地面积按100英尺乘以100英尺计算,合0.23英亩,See Elias Danyi Kuusaana and Joyce Angnayeli Eledi,“As The City Grows,Where Do The Farmers Go?Understanding Peri-urbanizationand Food Systems in Ghana-Evidence from The Tamale Metropolis”,Urban Forum,Vol.26,No.4,2014,p.20.

(76)“The World Bank In Ghana:Overview”,WorldBank,September 26,2019,https://www.world bank.org/en/country/ghana/overview#3,2020-12-20.

(77)Samuel B.Biitir and Baslyd B.Nara,op.cit.,p.534.

(78)Patrick Brandful Cobbinah,Michael Osei Asibey and Yaa Asuamah Gyedu-Pensang,op.cit.,p.5.

(79)Sarah Kirst,“‘Chiefs Do Not Talk Law,Most of Them Talk Power’ Traditional Authorities in Conflicts Over Land Grabbing in Ghana”,Canadian Journal of African Studies,Vol.54,No.3,2020,pp.527-528.

(80)Patrick Brandful Cobbinah,Michael Osei Asibey and Yaa Asuamah Gyedu-Pensang,op.cit.,p.5.

(81)理论上酋长要将这笔收取的费用投入到地方发展项目上,但实际上大多数酋长将这些资金据为己有,See Millicent Awialie Akaateba,op.cit.,p.6.

(82)Sarah Kirst,op.cit.,pp.527-528.

(83)Janine Marisca Ubink,“Struggles for Land in Peri-urban Kumasi and Their Effect on Popular Perceptions of Chiefs and Chieftaincy”,in Janine Marisca Ubink,Kojo Sebastian Amanor eds.,Contesting Land and Custom in Ghana State,Chief and the Citizen,Leiden:Leiden University Press,2008,pp.155-181.

(84)Implementation Completion Report (ICR) Review,“GH-Land Administration-2”World Bank,http://documents1.worldbank.org/curated/en/849481553216957142/pdf/Ghana-GH-Land-Administration-2.pdf,2021-02-20.

(85)Patrick Brandful Cobbinah,Michael Osei Asibey and Yaa Asuamah Gyedu-Pensang,op.cit.,p.6.

(86)Adeoye O.Akinola,op.cit.,p.11.

(87)Liz Alden Wily,“Adjusting to New Era Agrarianism:Tackling the Troubled Interface of Public And Community Property”,in African Natural Resources Centre ed.,Rethinking Land Reform In Africa:New Ideas,Opportunities and Challenges,Abidjan:African Development Bank,2020,p.59.

(88)Sara Berry,“Questions of Ownership:Proprietorship and Control in A Changing Rural Terrain:A Case Study from Ghana”,Africa,Vol.83,No.1,2013,p.51.

(89)Emmanuel Frimpong Boamaha,James Sumbergb and Samina Raja,op.cit.,p.7.

(90)Samuel B.Biitir,Baslyd B.Nara & Stephen Ameyaw,op.cit.,p.406.

(91)但是土地管理委员与国土委员会之间的关系仍然是模糊的,See Abdul-Salam Ibrahim,Bernard A.A.Akanbang,Abraham Marshall Nunbogu,Elias Danyi Kuusaana,Abubakari Ahmed,op.cit.,p.4.

(92)Abdul-Salam Ibrahim,Bernard A.A.Akanbang,Abraham Marshall Nunbogu,Elias Danyi Kuusaana and Abubakari Ahmed,op.cit.,p.4.

(93)Patrick Brandful Cobbinah,“Managing Cities and Resolving Conflicts:Local People’s Attitudes Towards Urban Planning in Kumasi,Ghana”,Land Use Policy,Vol.68,2017,pp.224-225.

(94)2018年8月15日,阿克拉首都议会强制拆除了阿博布罗西(Agbogloshie)的1 800栋建筑物,原因是该地区的建筑不符合国家的土地规划,此举遭到了市民抵抗,并引起了阿克拉和库马西两市群众的示威游行,See Emmanuel Frimpong Boamaha,James Sumbergb and Samina Raja,op.cit.,pp.106-107.

(95)Samuel B.Biitir1,Appau Williams Miller & Cynthia Itbo Musah,“Land Administration Reforms:Institutional Design for Land Registration System in Ghana”,Journal of Land and Rural Studies,Vol.9,No.1,2020,pp.11-12.

(96)Sara Berry,“On Whose Authority?Land Reform,Power and Economic Uncertainty in Contemporary Sub-Saharan Africa”,in African Natural Resources Centre ed.,Rethinking Land Reform in Africa:New Ideas,Opportunities and Challenges,Abidjan:African Development Bank,2020,p.38.

(97)沈晓雷、孙晓萌:《津巴布韦土地重新安置与种族和解研究》,载《世界民族》2018年第2期,第2页。

(98)安春英:《“一带一路”背景下的中非粮食安全合作:战略对接与路径选择》,载《亚太安全与海洋研究》2017年第2期,第103页。

(99)梁益坚、王锦:《撒哈拉以南非洲人口红利及国家政策取向》,载《西亚非洲》2018年第6期,第52页。

(100)Liz Alden Wily,op.cit.,p.57.

(101)厄立特里亚、毛里塔尼亚废除了传统土地产权,卢旺达将原先属于传统土地的河谷和林地收归国有,See “Collective Land Ownership in the 21st Century:Overview of GlobalTrendsLandMark,July19,2018https://africanlii.org/article/20180719/collective-land-ownership-21st-century-overview-global-trends,2020-12-20.

(102)田传浩著:《土地制度兴衰探源》,浙江大学出版社,2018年版,第176页。

(103)刘鸿武:《论非洲国家治理问题的特殊性及对中非关系的影响》,载《当代世界》2013年第7期,第15页。