作者:夏方波 责任编辑:赵子星 信息来源:《南洋问题研究》2020年第3期 发布时间:2021-03-10 浏览次数: 4483次

【摘 要】本文利用印度尼西亚乡村普查数据,从制度变迁与地方政治之间的关系出发,探究民主转型之后印尼乡村自治中新村设立的动因,重点考察以族群与宗教为边界的政治动员如何影响新村的设立。通过实证研究发现,经济利益、公共物品以及政治资源在新村设立方面扮演重要的角色,那些存在族群间经济竞争、公共物品匮乏以及处在主导政党控制范围之外的乡村,更可能成功地设立新村。这3个动因揭示了印尼乡村自治制度为国家与社会力量所扭曲,乡村内部多元化的身份分割以及复杂的政治经济利益安排,使得乡村政治成为诸多政治与社会力量角力的场所,形成了当下印尼乡村政治“内外共治”的局面。

【关键词】印度尼西亚;制度变迁;族群政治;地方自治

一、引言

本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)对民族主义的研究揭示了印刷资本主义与共时性的关键作用,但是他专注于解释“想象的共同体”的起源与扩散,[1]对殖民解放后“想象的共同体”的变化与发展着墨甚少。民族国家的破裂与重生,既显示了民族主义的脆弱,也显示了其韧性。肇始于1998年的民主转型使印尼步入民主政治的发展轨道,大刀阔斧的民主化宪政改革为国内社会的多元化政治参与提供了有利的制度环境。印尼作为一个拥有2.8亿人口的群岛国家,族群构成与分布错综复杂。自印尼独立以来,地方族群的冲突与叛乱频繁发生,族群仇恨、宗教分歧、政党竞争以及央地关系等各种因素与族群冲突交织在一起,成为了当代印尼建立“想象的共同体”难以解决的顽疾。

民主转型的快速推进使得一直受到苏哈托威权统治压制的国内族群冲突问题出现了明显的扩散趋势。[2]伴随着地方族群意识的自我觉醒和东帝汶民族自决的示范效应,以亚齐、巴布亚为代表的地方分离主义走上了武装抗争的道路,[3]而其他地方族际暴力冲突更是频繁发生,[4]使得印尼的族群冲突成为学界较为关注的研究问题。[5]进入到民主改革时期之后,印尼逐步推行并完善地方自治制度。民主转型对于地方自治的制度安排在很大程度上是中央政府出于缓和族群冲突和地方分离主义的政治考量,也为疏导族群积怨提供了新的制度渠道和政治环境。但是族群冲突在地方自治中所扮演的角色相对模糊,难以一概而论,需要结合具体情景进行分析,乡村作为最基本的自治单元为我们提供了较为合适的观察对象。

二、民主转型、地方自治与族群政治

为了维持权力的合法性和有效运作,苏哈托威权统治时期建立了强大的国家机器,军队、警察以及各种安全力量渗透进了印尼社会的各个角落,构建起了一套完整的自上而下的监控体系,持续地压制公民社会力量的活动与成长。[6]印尼独立之后发生过数次大规模的地方分离主义运动以及族群叛乱,这对印尼的国家统一与国族建构产生了巨大的威胁,依托军队力量以及反共运动作为合法性来源的苏哈托政权强势镇压那些挑战中央权威和国家统一的地方叛乱。

但是,对于时常发生的地方族群冲突,苏哈托政权并没有主动进行大规模干预。在大多数情况下,地方的警察系统在族群冲突的问题上扮演的是监控者而非执法者的角色。[7]族群冲突的解决主要依靠地方的非正式制度,如地方社群的志愿巡逻(Ronda)、暴民围攻(KeroyokanMassa)、私刑处置(Lynching)等传统民俗方式。[8]在亚洲金融危机的冲击下,苏哈托政权的国家机器与国家组织的能力遭遇了重创,对非正式制度的依赖以及正式制度渠道的匮乏使得地方族群冲突一旦大规模爆发,警察与其他治安机构就难以作出及时应对,从而增加了族群冲突爆发的可能,[9]这也是印尼地方族群冲突在1998-2000年间高频率发生并在2000年达到峰值的原因。印尼频繁发生的族群冲突有着多样化的类型与诉求,既反映了威权体制下对族群关系的简单压制而无法将族群有效整合(纵向抗争),也使得印尼地方族群之间的矛盾与冲突凸显出来(横向竞争)。

以苏哈托政权垮台为起点的民主转型为印尼政府通过制度改革以解决族群问题提供了契机。哈比比政府于1999年颁布了《地方政府法令》,该法令规定中央政府应把除外交、国防、司法、金融与宗教事务之外的权力移交给地方政府,并在政治层面作出权力转移安排:地方行政长官不再由中央政府任命,而是由地方议会选举产生;地方行政长官也不再对中央政府负责,而是对地方议会负责。中央完全从地方政治中撤离,构建起地方自治的制度框架。[10]此外,该法令也为新行政单元的设立开了制度之门,省、县市、区镇以及乡村可以向上级政府申请设立新区,经过审查批准后便可以在原有行政单元的基础上划分新区,或者合并两个乃至多个同级别的行政单元。[11]

地方分权的制度变迁为族群冲突的缓和提供了新的渠道。新区设立意味着重新划分某一区域的族群与政治构成,使得部分族群能够成立自己占主导乃至唯一族群构成的行政单元,并在其中掌握政治与行政的自治权力,在制度设定层面上有利于族群利益的实现与维护。这使得印尼地方自治中新区设立的现象成为研究其民主转型时期地方政治生态以及族群关系的有效观测点。需要指出的是,新区设立的动力来源并不只有族群这个边界。地方精英、政客、官僚以及商人都能通过集体行动、群众动员和关系网络等方式设立新区,构建起稳定的选区、支配性的权力以及更加亲密的政商关系。新区设立的过程参杂着多种不同的政治力量,这一博弈过程所在行政单元的等级越高(尤其是省级单元),牵涉的利益就越广,因而参与其中的力量也更加多元;同时,多方博弈的过程意味着新区设立难以单独满足族群需求,族群大规模动员影响县市以及省、特区两级新区的设立较为罕见。

不同于以国家作为单位的共同体建构,原始村落在安德森的研究中更加稳固,“任何大于原始村落范围的共同体都是想象的,而村落由于居民之间面对面的交往所形成的‘共同体’或许也是想象的”,[12]村落研究成为了探寻人类社会“想象的共同体”变迁的有效切入点。村落的分裂表明了根植于其内部的矛盾与冲突,民主转型为共同体的崩塌与重建提供了制度上的途径,那么地方族群关系以及族群冲突究竟在新村设立的过程中发挥了怎样的作用?地方族群为了成功设立新村会采取何种策略?地方族群冲突与新村设立之间存在何种关系?这是本文尝试探索和回答的问题。需要指出的是,印尼乡村居民主要以族群与宗教作为身份边界,传统社会网络构成了人与人之间的纽带,也在很大程度上影响了乡村内部群体间的互动方式,族群因素对新区设立的影响可以得到有效的识别;其次,相较于县市乃至省和特区一级的行政区,聚焦于乡村自治的生成逻辑有助于将影响新区设立的因素做最大程度的排除,理清族群因素发挥作用的线索。[13]

三、文献综述与研究假设

既有研究普遍关注到了地方分权中新区设立制度对地方政治的影响,对新区设立的动力机制进行了较为深入的探索与讨论。相关研究主要关注包括族群竞争(ethniccompetition)、区域规模(territorialsize)以及政治资源(politicalresources)等在内的解释路径,对新区设立的动因进行了分析。这里对3种解释进行简要的概述,并以此为基础提出本文的研究假设。

(一)族群竞争解释

族群竞争视角强调以族群作为身份边界对经济、政治资源展开竞争,旨在设立新区并重新分配政治与经济资源,族群间的互动方式与权力分配是解释政治与经济变迁的核心。[14]在地方层级的多族群混居状态下,利益分配难以满足所有族群,往往是由主体族群占据优势地位,因此自治制度使得地方性的族群认同得以复兴,地方族群开始尝试建立自己的地方政府。[15]少数族群占据优势地位的情况一般是外部力量扶持的结果,如苏哈托威权时期扶植华人资本在经济领域的地位与作用,华人作为少数族群能够获得经济上的优势地位,并以其外来移民的族群身份限制他们参与政治权力分配的机会。[16]此外,地方族群的混居状态也使族群身份认同的边界易于形成,民主转型带来的政治权力与经济资源重新分配与制度变迁的机会窗口,会进一步激活族群之间的竞争,并可能导致短期内暴力事件的频繁发生。因此,地方族群分布对于新区设立有重要的影响。

印尼以初级产品出口为主体的经济体系,使得自然资源以及农业用地成为族群争夺的主要经济资源。苏哈托时期曾经将大量的爪哇人口向外岛迁移,[17]以减少爪哇岛的人口压力,开发外岛地区的资源,并尝试以此同化外岛族群,维持政治稳定。然而,这些移民的涌入挤占了外岛族群的经济资源,导致当地土著族群与爪哇族之间的冲突进一步恶化。在这种情况下,土著族群会倾向于设立新区以求保护本族群的经济利益,减少冲突带来的损失,以此维护甚至于夺回他们被爪哇移民所侵占的资源和利益。[18]同样地,爪哇移民为了维护已经获取的资源利益,也更有可能在新村设立方面采取集体行动,以实现自身经济利益的合法化。由此提出的研究假设是:

假设1A:乡村族群构成越复杂,越有可能设立新村。

假设1B:乡村族群构成越复杂,越有可能发生暴力事件,从而越有可能设立新村。

假设1C:乡村如果以爪哇移民为主体,更有可能设立新村。

(二)区域规模与居民偏好解释

区域规模与居民偏好的解释来源于查尔斯·蒂伯特(CharlesTiebout)所提出的“用脚投票”理论,即居民会根据不同地区政府的公共物品和税负组合,选择自己的定居地点。[19]这一理论构成了经济学研究联邦主义(Federalism)以及地方分权(Decentralization)的基本脉络。区域规模解释延续了这一观点,并且更加重视边界的影响。不同的边界划分会对市场规模、公共物品的供给效率以及人口异质性等产生影响。区域规模理论的核心逻辑是政府与居民偏好之间的互动,在此基础上探寻区域边界的安排对政府提供公共物品的效率以及区域经济发展的影响。

阿尔贝托·阿莱西纳(AlbertoAlesina)与恩里科·斯波洛雷(EnricoSpolaore)对国家与地区规模和边界的研究认为,由于公共物品存在地方性偏好(localpreferences),往往需要地方政府负责提供才能更有效率。[20]如果边界划分的区域比较大,市场规模、区域政府的管辖规模会相应扩大,那么有利于公共物品单位成本的下降,促进经济的发展。[21]但是人口和居民偏好的异质性以及信息收集的难度会随之增加,反而有可能威胁到公共物品的有效供给,增加政府的行政负担以及声誉与问责风险。相反,在边界较小的区域内,政府能够更有效地回应居民对公共服务的偏好。[22]区域内部的不同偏好及其异质性能够在民主化的过程中重新塑造边界,形成具有内部主导性偏好的新区域。[23]

基于区域规模理论,印尼新村设立背后的动力因素为乡村居民偏好。它与人口规模、经济发展程度有关。人口以及经济的发展,会导致居民偏好的多样化,使得乡村难以满足居民偏好而设立新村。印尼在实行分权制度之后,财政权力的下放使得地方社区(乡村)在提供公共物品方面拥有更多的自主权。萨尔米莎·帕尔(SarmisthaPal)与扎基·瓦哈吉(ZakiWahhaj)的研究发现,有较强的习惯法和地方民主传统的社区在社会基础设施(卫生和教育)方面的支出显著增加。[24]沃德·贝伦肖特(WardBerenschot)与彼得·马尔德(PeterMulder)的研究同样指出,传统的民俗村(desaadat)能够依靠紧密的社会网络以及共有的传统文化,促进公共物品的提供效率,而由政党主导的乡村在这一方面则显得乏力。[25]因此,公共物品供应不足会导致乡村居民通过设立新村的方式,从上级政府中获得更多的财政支持与乡村建设项目,以满足自己的需求。由此提出的研究假设是:

假设2A:乡村人口越多,越有可能设立新村。

假设2B:乡村贫困程度越低,越有可能设立新村。

假设2C:乡村公共物品供给越少,越有可能设立新村。

(三)政治资源解释

政治资源强调从政治关系切入,对新区设立进行解释。虽然新区设立是自下而上的政治过程,但是提出新区申请只是新区设立的必要条件之一,最终决定权仍旧在上级行政单元的议会手中。地方议会需要就下级单位的申请进行审核,由于地方议会的构成主体是政党以封闭名单的方式推举获选的议员,[26]在地方政治中与上级议会中的政党议员有一定的关系仍旧是重要的政治资源。因此,在推行地方自治之后,能否成功游说上级议会成了影响新区设立的重要因素,[27]省一级的新区设立则是地方精英与国家精英之间构成的“领土联盟”(territorialcoalition)造就的。[28]

如果拥有支持新区设立的上级议会议员的政治资源,新区设立的动议会更有可能取得成功。小型侍从主义(smallclientelism)是印尼地方政治运作的主要特质,[29]参与地方议会竞选的政党议员需要下级行政单元选民的支持,但是由于是封闭名单制度,恩庇关系主要围绕着政党进行构建。其中拥有大量恩庇关系的政党主要包括专业集团党(PartaiGolonganKarya,Golkar)和斗争民主党(PartaiDemokrasiIndonesia-Perjuangan,PDI-P)。专业集团党在苏哈托威权时期作为内部权力循环的机器,在地方主导了物质利益与政治支持之间的交换,致使小型侍从主义广泛渗透。[30]斗争民主党是苏哈托垮台之后印尼最大的民族主义政党,充当了印尼民主转型进程中的改革者。在梅加瓦蒂个人魅力以及苏加诺传统权威的吸引下,斗争民主党在印尼全国范围内建立了大量的分支,同样参与到了地方小型恩庇关系的构建活动之中。[31]这两大政党在地方议会中掌握了大部分的席位,在其支持下的新区设立能够更顺利地获得上级议会的批准。由此提出的研究假设是:

假设3:乡村与主要政党的政治联系越紧密,越有可能设立新村。

四、数据与方法

(一)数据来源

为了验证上述假设,本文使用2000年印尼全国人口普查(CensusPenduduk2000)和2003年印尼乡村潜力调查(PotensiDesa2003,简称PODES)的合并数据。[32]前者是印尼每10年进行一次的主体调查数据,涵盖全国所有地区,本文主要利用其中的人口数量、族群构成以及宗教构成等数据;后者是印尼国家统计局(BadanPusatStatistik)每隔3-4年进行一次的印尼乡村经济社会调查,本文主要利用其中与乡村直接相关的数据,例如乡村分裂、暴力事件、选举信息以及乡村经济发展状况等。

需要强调的是,印尼国家统计局命名为“2003年印尼乡村潜力调查”实际上是2002年开展的。1999年的《地方政府法令》从2001年起正式施行,因此2003年的农村调查数据恰好在制度变迁之后一年内进行,便于对新村设立的问题展开分析。[33]

(二)变量界定与操作化

根据上一部分的综述与研究假设,这里对本文使用的变量及操作化进行介绍。

1.因变量

因变量为“新村设立”,即这一乡村是否有新村从原有乡村的基础上设立。该变量是一个虚拟变量,设立新村的为1,否则为0。

2.自变量

第一,“族群分化度”(EthnicFractionalization)与“宗教分化度”(ReligiousFractionalization),即乡村内部各族群与宗教占比分布。阿尔贝托·阿莱西纳等人的研究最先利用了这一计算方法,[34]可以较为准确地将一个区域内部族群(宗教)分布状况描绘出来,具体的计算公式为:

Fractj=1−∑i=1NS2ij (1)

公式中Fract即是族群分化度(EthfractEthfract)与宗教分化度(Relfract),S2ij表示每个族群(宗教)i在j乡村中的人口占比,取值范围为0~1。从该计算公式可知,族群(宗教)分化度的大小取决于乡村中占比最高的族群(宗教)人口比例,其比例越大,族群(宗教)分化度越小。

第二,“暴力冲突”,即乡村内部在过去12个月(2001年1月-2002年1月)是否发生了暴力事件,该变量是一个虚拟变量。[35]

第三,“乡村人口密度”,这一变量为乡村人口数量除以区域面积的值,由于数值相对其他变量而言较大,因此对其进行了除以100的处理。

第四,“乡村贫困度”,是基于印尼政府向贫困居民发放健康卡(HealthCard)。本文用持有健康卡的人数占乡村人口比作为计算贫困程度的变量。

第五,“公共物品供给”,用最近卫生站的距离来测量乡村的公共物品供给状况,并对这一变量尺度进行了缩减,取值为0~100之间。[36]

第六,“政治资源”,即乡村是否为斗争民主党或专业集团党占主导的选区,为虚拟变量,用以测度乡村政治资源。

第七,“城镇”,即乡村是否位于城镇之内,为虚拟变量。

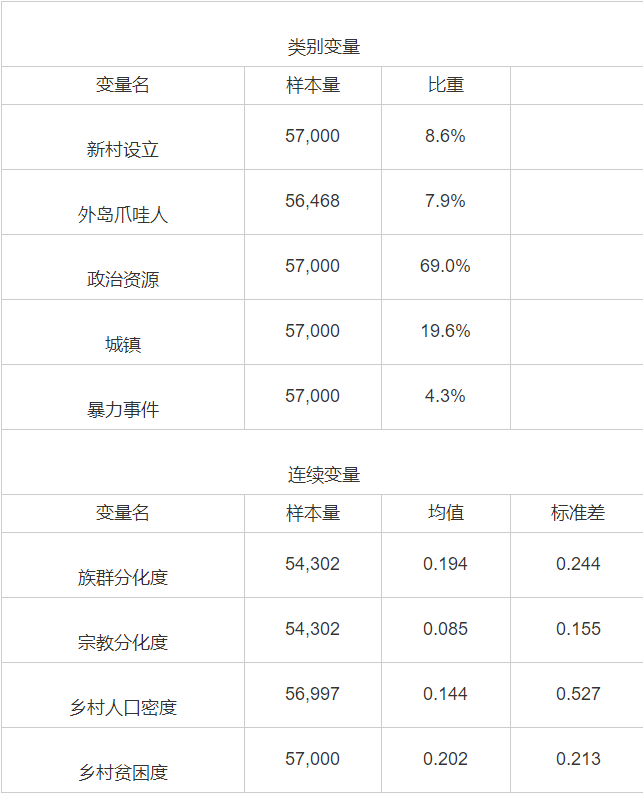

第八,“外岛爪哇人为主”,即乡村是否位于外岛地区,并以爪哇人为主要人口(占总人口50%以上),为虚拟变量。[37]表1提供了本文所使用变量的描述性统计结果。

新村设立在空间分布上有明显的差异。从表2提供的新村占地区乡村数量比重的数据来看,印尼传统的内岛地区中设立新村的比例普遍较低,爪哇地区的新村占比仅为1.96%,显示了其作为政治、经济与文化核心地区的内部稳定性,制度变迁没有对其传统村庄治理结构造成广泛的影响,政党间竞争对爪哇地区新村设立的影响似乎是有限的。相比之下,新村的设立普遍集中在外岛地区,其中巴布亚地区尤为突出,新村占比为43.95%,其次为苏拉威西、苏门答腊以及小巽他地区,分别达到了17.23%、13.70%和13.20%。具体到省份,廖内群岛和南苏门答腊的新村设立占省内总体乡村数量的比例分别达到了36.89%与31.20%,东南苏拉威西、廖内以及南苏拉威西也达到了20%以上。在族群分化度方面,爪哇地区与小巽他地区的乡村族群分化度相对较低,均值处在0.1左右;而苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西以及巴布亚地区的乡村族群分化度较高,均值在0.3以上。上述数据显示了外岛地区存在的族群分化以及政治与经济竞争或许为新村设立提供了主要的驱动力,这为本文提出的研究假设提供了初步的数据支撑。

表1相关变量的描述性统计

资料来源:2000年印尼全国人口普查和2003年印尼乡村潜力调查的合并数据。除非特别说明,本文图、表数据均来自于此。

表2新村设立、族群分化度的空间分布

注:此处因篇幅略去具体省份数据,以地区划分展示新村设立的空间分布。

(三)分析方法

由于因变量“新村设立”为二分类变量,本文选择使用逻辑(Logistic)回归进行分析,用以考察族群竞争、区域规模与居民偏好以及政治资源三组自变量对新村设立的影响。

此外,根据理论假设,由于族群与宗教分化度高的地方容易发生暴力事件,冲突的发生使得新村更有可能设立,因此在模型中增加了暴力事件与族群分化度以及宗教分化度的交互项,以此检验族群分化度与宗教分化度是否在发生过暴力事件的村庄引发了新村设立。

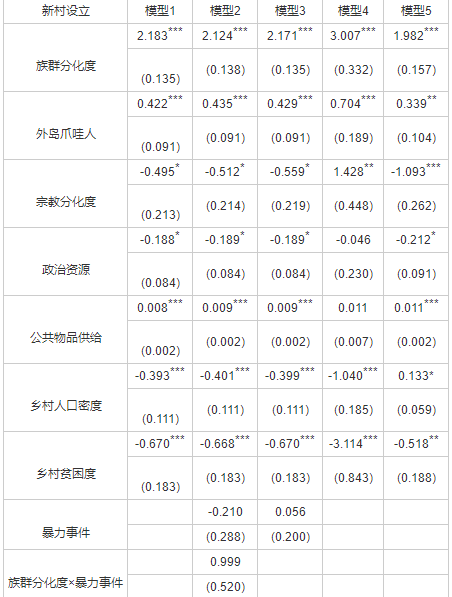

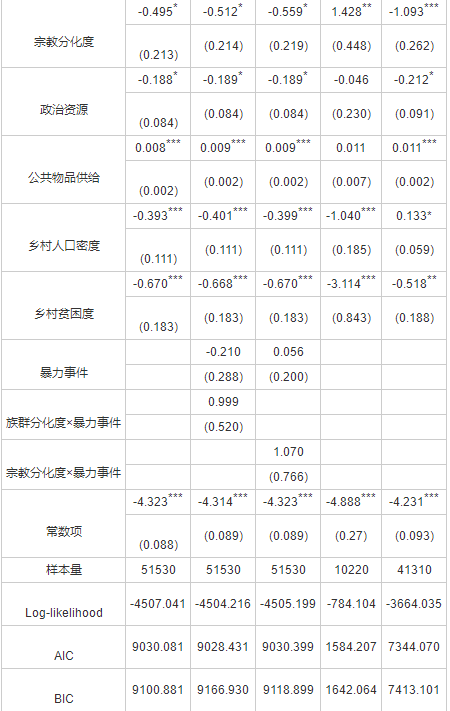

表3回归模型结果

注:括号内为标准误,p<0.05,p<0.01,p<0.001。

在分析策略上,以二元逻辑斯蒂回归模型为基础,针对涉及的自变量进行了基准回归,作为其他模型的参照,由此产生了模型1。同时分别将族群分化度与暴力事件、宗教分化度与暴力事件的交互项加入到模型之中,观察二者之间是否存在交互效应,由此产生了两个回归结果,即模型2和模型3。需要强调的是,由于可能存在遗漏变量的问题,所以在分析交互项时选择使用全样本交互项分析,这样有利于缓解遗漏变量的问题。[38]同时,由于乡村所处地域环境的不同,对于乡村自治这一政治行为会产生潜在的影响,因此依据模型2对样本进行了分组回归,分别为城中村(kelurahan)(“城镇”=1)和乡村(desa)(“城镇”=0),并产生了两组回归结果,即模型4和模型5。

五、回归分析结果

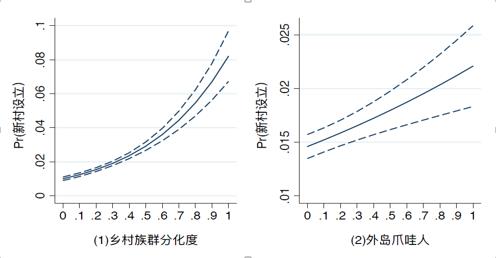

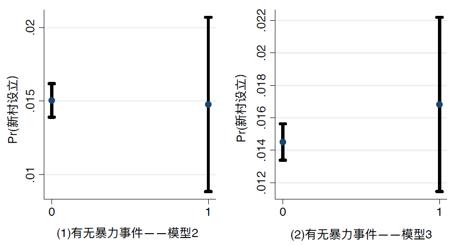

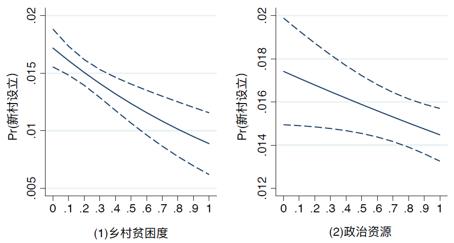

表3呈现了上述5个关于乡村自治动因的回归结果,5个回归模型都以“新村设立”为因变量。由于Logistic回归结果解读较为不便,图1、图2、图3可以帮助我们更加清晰地观察解释变量对因变量的边际影响。图1(1)展示了“族群分化度”作为族群竞争的主要解释变量对“新村设立”的影响,在上述回归中这一变量对“新村设立”都产生了显著的正向影响,验证了研究假设1A,即乡村的族群分化度越高,越有可能设立新村。但是,族群分化度与暴力事件的交互项并不显著,同时暴力事件对于“新村设立”的影响也不显著。对于交互项而言,除了计算P值之外,还可以通过观察边际影响判断其显著与否。[39]图2(1)和图2(2)中展示了根据模型2和模型3计算而来的“暴力事件”的边际效应,只有当“有暴力事件”与“无暴力事件”的置信区间不完全重合时,才能判断有显著影响,图中所示的置信区间重合,可知“暴力事件”对于“新村设立”没有显著影响。这否定了研究假设1B,原因在于印尼存在的族群间暴力事件并不是主要以乡村为单位进行的,乡村内部的暴力事件并不代表族群间矛盾的产物,这说明印尼乡村自治过程中的族群政治动员较少会采用暴力行为作为建立新村的筹码或威胁,乡村内部暴力行为政治化的程度不高。

图1乡村分化度与外岛爪哇人的边际影响

注:“乡村族群分化度”“外岛爪哇人”的边际影响由模型1计算而来。

回归结果和图1(2)也显示,“外岛爪哇人”对“新村设立”具有显著的推动作用,这无疑强化了族群竞争的解释。相比于乡村内部的族群暴力行为,如果乡村内部人口大多为爪哇人,原生族群的经济和政治资源更有可能受到冲击,极容易产生以族群为边界的冲突和竞争,这一现象在外岛地区颇为严重,因此这些以爪哇人为主体的外岛乡村更有可能进行族群政治动员以设立新村,本地族群通过将爪哇人划离出新设立的乡村,维护自身经济与政治利益,验证了研究假设1C。在模型4中,城中村样本在“宗教分化度”方面呈现出了更为显著且程度更大的正向影响,说明在城镇型乡村中的村民构成更加复杂,较高人口流动性使得城中村在宗教方面更加多元化,使得以宗教为边界的政治动员更有可能发生,这也使得“宗教分化度”成为了城中村中“新村设立”的主要动因之一。

图2暴力事件的边际影响

注:“暴力事件”的边际影响分别由模型2与模型3计算而来。

图3乡村贫困度与政治资源的边际影响

注:“乡村贫困度”“政治资源”的边际影响由模型1计算而来。

区域规模理论的3个假设在回归结果中得到了部分验证。公共物品匮乏对“新村设立”具有显著的推动作用,体现为“与最近卫生站距离”对“新村设立”的显著正向影响。在回归结果和图3(1)中,“乡村贫困度”对于“新村设立”呈现出显著的负向影响,说明当其他变量不变时,乡村贫困程度越高,就越不可能设立新村,乡村的欠发展状态抑制了村民对公共品的需求。相比之下,那些贫困程度低的乡村更有可能推动“新村设立”以满足对公共物品的需求。在“乡村人口密度”的影响方面,主要模型中对“新村设立”产生了显著的负向影响,这与区域规模理论的解释恰好相反,并且这种负向影响在城中村的模型中显得更大也更为显著。城中村的特殊现象主要与其所处经济社会环境相关,由于族群与宗教边界在城中村更为复杂,人口密集的城中村会提升进行政治动员的成本,难以有效地聚合民意设立新村。对于印尼而言,医疗卫生资源的匮乏推动新村设立的逻辑还体现在其他方面,如医疗卫生公共品的匮乏同样还推动了社会公民组织和力量围绕医疗卫生议题的整合,以迫使印尼地方政府在医疗公共物品方面更具有回应性。[40]

表4民主转型初期两次大选专业集团党得票率

资料来源:DirkTomsa,PartyPoliticsandDemocratizationinIndonesia:GolkarinthePost-SuhartoEra,NewYork:Routledge,2008,p.104.

如图3(2)所示,政治资源的解释在模型中呈现了“反直觉”(counter-intuitive)的结果。“政治资源”对“新村设立”能够产生了显著的负向影响,这与所谓政治关系促进自下而上的政治动员逻辑是相反的。这里需要理解专业集团党与斗争民主党在印尼政治过程中所扮演的角色以及发展历程。专业集团党作为苏哈托时代的独大型政党(dominantparty),29外岛地区一直是其政治支持的主要来源地(见表4),在设立新村的问题上有着更多的政治考量:新村的设立会为其他崛起的政党提供更多的竞争空间,无疑会威胁到专业集团党的政治支持,因此对新村设立相对保守,不愿在其中发挥推动作用。斗争民主党作为民主转型之后崛起的大党,更愿意抢夺专业集团党的选区以积累更多的政治支持,扩展自身的组织基础和政治资源。[41]但是,斗争民主党在促进新村设立方面也有所顾虑。首先,斗争民主党在外岛地区的乡村中拥有的影响力有限,难以撼动专业集团党的控制。其次,对于1999年选举中占据优势的斗争民主党而言,对乡村选区的控制力同样重要,设立新区可能会形成一个其他政党占据优势的乡村选区,这与专业集团党面临的约束相同。这里需要考虑印尼地方政治基本的运作逻辑,现有的研究认为地方乡村社群在印尼地方政治中是普遍的动员对象,为了获取乡村社群的政治支持,政党或者上级政府会通过满足地方社群利益诉求,以施惠(distributepatronage)的方式将其纳入地方政治过程中,社会力量在向上进行抗争时也会选择类似的方式聚合诉求与利益进行施压,倒逼政府承担责任,[42]其后果就是“猪肉桶项目”(即政治分肥,porkbarrelprojects)、政治掮客(politicalbrokers)以及侍从主义(clientelism)的扩散。[43]从回归模型结果看,印尼政党在回应社会需求时,并不是完全顺应民意的。政党会根据自身的利益排序,对地方诉求进行选择性回应。如果社会的政治诉求与政党利益是匹配的,就能够推进社会诉求的实现;如果二者不匹配,由于政党与选民之间还有许多其他施惠渠道,政党会选择忽视,或者以其他方式进行补偿性回应,如金钱贿选、公共项目、工作岗位以及合同信贷,等等。[44]

六、总结与讨论

印尼多民族、多宗教的社会不可避免地扭曲了理性的制度安排,这是不少学者对印尼民主转型所持的基本观点。[45]本文从制度变迁与地方政治之间的关系出发,探究了民主转型之后印尼乡村自治中新村设立的动因,重点考察以族群与宗教为边界的政治动员如何影响新村的设立。在实证方面,本文通过回顾相关文献梳理出了3种主要的解释,提出对应的研究假设,利用印尼可获得的乡村普查数据对族群竞争、区域规模以及政治资源的相关概念进行操作化,并进行统计检验,回归结果基本验证了根据理论解释提出的研究假设。

对于印尼的乡村自治而言,以族群或宗教为边界的暴力事件并没有在新村设立方面扮演重要的角色,更为重要的动因是经济利益、公共物品以及政治资源,那些存在族群间经济竞争、公共物品匮乏以及处在主导政党控制范围之外的乡村更可能成功地设立新村。这三大动因揭示了印尼乡村自治制度被国家与社会力量所俘获并扭曲。乡村作为印尼基本的自治单元,在政策设计上是为了促使乡村问题的内部化解决并维持乡村社群的稳定,但是多元化的身份分割以及复杂的政治经济利益安排,使得乡村政治成为诸多政治与社会力量角力的场所,乡村内部的经济与政治问题外溢到更高的政治平台以及更大的社会空间,形成了印尼乡村政治“内外共治”的局面。乡村自治实际上仍旧需要依赖国家(官僚、政客)以及社会(商人、宗教领袖)的力量,被迫献出自身的政治忠诚,割让乡村的经济资源,这是目前印尼乡村自治面临的困境。

印尼国家与社会力量对乡村资源的掠夺并非在任何情况下都能顺利进行。首先,国家与社会力量之间的竞争是包容性的还是排他性的,是否能在具体项目中找到共谋的均衡点,在不同地方会产生不同的政治与经济后果;其次,乡村在政治竞争中并非处于完全消极和被动的状态,乡村能够通过自身力量与资源的整合实现“自治”,关键在于乡村能否维持足够的凝聚力,这依赖于乡村是否拥有共同的文化习俗和身份认同,乡村领导是否拥有足够的权威和支持,也决定了乡村自治水平以及外部力量介入的程度。印尼国家、社会与乡村之间的角逐仍在继续,随着2014年新的乡村法案的颁布,印尼每个乡村每年能够从国家设立的乡村基金直接获得75000美元,用于乡村公共项目的建设,并将公共项目从规划、招标和建设的全过程的决定权交到乡村手中。[46]这一法案的颁布衍生出了新的乡村自治格局,其对印尼地方政治以及广布的小型侍从主义的影响有待进一步的研究。

注释:

[1] 参见Benedict Anderson,Imagined Communities:Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,London:Verso,2016.

[2] Varshney等的研究所提供的印尼14个省份的数据显示,自1996年起,印尼群体性暴力事件开始在全国范围内不断发生,至2000年达到顶点,其中59.4%的暴力事件是村际冲突,16.6%是族群骚乱,12.3%是由经济利益引发的冲突,11.7%是政府与社会之间的冲突。参见Ashutosh Varshney,Mohammad Zulfan Tadjoeddin and Rizal Panggabean,“Creating Datasets in Information-Poor Environments:Patterns of Collective Violence in Indonesia,1990-2003”, Journal of East Asian Studies,Vol.8,No.3 (2008),p.379.

[3]Marcus Mietzner,Military Politics,Islam,and the State in Indonesia:From Turbulent Transition to Democratic Consolidation,Singapore:Institute of Southeast Asian Studies,2009,pp.1-15.

[4]Yuhki Tajima,“The Institutional Basis of Intercommunal Order:Evidence from Indonesia’s DemocraticTransition”,American Journal of Political Science,Vol.57,No.1 (2013),p.109.

[5]Freek Colombijn,“Maling! Maling!:The Lynching of Petty Criminals”,in Freek Colombijn and J.Thomas Lindblad (eds.),Roots of Violence in Indonesia:Contemporary Violence in Historical Perspective,Leiden,Netherlands:KITLV Press,2002,pp.312-314.

[6]陈琪、夏方波:《后威权时代的印尼地方分权与政治变迁》,《东南亚研究》2019年第2期,第38页。

[7]印尼度尼西亚1999年第22号法令,http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4ece541dc09edd3132

[8]31363438(登录时间:2019年10月25日)。

[9]Benedict Anderson,Imagined Communities:Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,London:Verso,2016,p.6.

[10]Edward Aspinall,“Democratization and Ethnic Politics in Indonesia:Nine Theses,” Journal of East Asian Studies,No.11 (2011),pp.289-319.

[11]Marcus Mietzner,“Indonesia’s Decentralization:The Rise of Local Identities and the Survival of the Nation-state”,in Hal Hill (ed.),Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia,ISEAS – Yusof Ishak Institute,2015,pp.45-67.

[12]黄滋生、温北炎:《战后东南亚华人经济》,广州:广东人民出版社,1999年,第86页。

[13]Huub De Jonge,Gerben Nooteboom,“Why the Madurese?Ethnic Conflicts in West and East Kalimantan Compared”,Asian Journal of Social Science,Vol.34,No.3 (2006),p.458.

[14]Kai Ostwald,YuhkiTajima,KrislertSamphantha,“Indonesia’s Decentralization Experiment:Motivations,Successes,and Unintended Consequences”,Journal of Southeast Asian Economies,Vol.33,No.2 (2016),pp.139-156.

[15]Charles M.Tiebout,“A Pure Theory of Local Expenditures”,The Journal of Political Economy,Vol.64,No.5 (1956),pp.416-424.

[16]Alberto Alesina,Enrico Spolaore,The Size of Nations,Cambridge,Mass.:MIT Press,2003,p.140.

[17]W.E.Lyons,David Lowery,“Governmental Fragmentation Versus Consolidation:Five Public-Choice Myths about How to Create Informed,Involved,and Happy Citizens”,Public Administration Review,Vol.49,No.6 (1989),pp.533-543.

[18] Sarmistha Pal,ZakiWahhaj,“Fiscal Decentralisation,Local Institutions and Public Goods Provision:Evidence from Indonesia”,Journal of Comparative Economics,Vol.45,No.2 (2017),pp.383-409.

[19]Ward Berenschot,Peter Mulder,“Explaining regional variation in local governance:Clientelism and state-dependency in Indonesia”,World Development,Vol.122 (2019),pp.233-244.

[20]Jan H.Pierskalla,“Splitting the Difference?The Politics of District Creation in Indonesia”,Comparative politics,January 2016,p.253.

[21]Lewis Grossman,Ehito Kimura,Political Change and Territoriality in Indonesia:Provincial Proliferation,New York:Routledge,2012,p.6.

[22]Dirk Tomsa,Party Politics and Democratization in Indonesia:Golkar in the Post-Suharto Era,New York:Routledge,2008,pp.43,8-33.

[23]夏方波:《印尼“新秩序”的权力文化:“家产主义”的起源与扩散》,《南亚东南亚研究》2019年第4期,第29页。

[24][21] Marcus Mietzner,“Ideology,Money and Dynastic Leadership:the Indonesian Democratic Party of Struggle,1998-2012”,South East Asia Research,Vol.20,No.4 (2012),pp.511-531.

[25]Alberto Alesina,Arnaud Devleeschauwer,William Easterly,Sergio Kurlat,RomainWacziarg,“Fractionalization”,Journal of Economic Growth,Vol.8,No.2 (2003),pp.155-194.

[26]陈云松、张翼:《城镇化的不平等效应与社会融合》,《中国社会科学》2015年第6期,第78-95页。

[27] William D.Berry,Matt Golder,Daniel Milton,“Improving Tests of Theories Positing Interaction”,Journal of Politics,Vol.74,No.3 (2012),pp.653-671.

[28]Edward Aspinall,“Popular Agency and Interests in Indonesia’s Democratic Transition and Consolidation”,Indonesia,No.96 (2013),pp.101-121.

[29] Ryan Tans,Mobilizing resources,building coalitions:Local power in Indonesia,Honolulu,HI:East-West Center,2012,p.8.

[30]Edward Aspinall,Ward Berenschot,Democracy for Sale:Elections,Clientelism,and the State in Indonesia,Ithaca:Cornell University Press,2019,pp.3-10.

[31] Jacqueline Vel,YandoZakaria,AdriaanBedner,“Creating Indonesia’s Village Law”,Inside Indonesia,May 9,2017,https://www.insideindonesia.org/creating-indonesia-s-village-law-2 (登录时间:2019年12月29日).

[32]参见靳晓哲:《东南亚地区分离运动的发展路径与现实走向研究——以东帝汶、印尼亚齐、泰国南部为例》,《南洋问题研究》2019年第1期,第33-46页。

[33]据Varshney等统计,1990-2003年间,规模较大的族群冲突包括针对华人的暴力事件(1259人死亡)、马都拉人与达雅克人之间的冲突(2764人死亡)。此外以宗教为社群界限的典型冲突为穆斯林与基督教徒之间的冲突,尤其集中在东爪哇、西爪哇、南加里曼丹以及南苏拉威西地区。参见Ashutosh Varshney,Mohammad Zulfan Tadjoeddin and Rizal Panggabean,“Creating Datasets in Information-Poor Environments:Patterns of Collective Violence in Indonesia,1990-2003”, Journal of East Asian Studies,Vol.8,No.3 (2008),p.380.

[34]参见薛松:《解释印尼的族群动员方式:理论与评析》,《南洋问题研究》2019年第3期,第73-84页。

[35]对于危机时期族群冲突广泛发生的原因,不同学者所持观点不同。就族群这一维度而言,主要观点包括精英操纵(工具主义),血缘、裙带关系与历史仇恨(原生主义),以及族群情感与认同(建构主义)等导致族群冲突的发生。相关综述参见王伟:《国际秩序转型与族群冲突研究》,《国际安全研究》2017年第6期,第53-59页。

[36]如中央政府对乡村设立的核查更少,但是由于县市级以上的新区设立牵动国家财政收入和国家税收返还的问题,内政部对其审查更为重视,这一过程对于研究而言是一个黑箱,国家的介入程度难以准确度量,使得县市及以上的新区设立的具体机制相对复杂,族群作用难以识别。爱德华·阿斯诺尔(Edward Aspinall)认为印尼政体中的族群因素相对薄弱,其在制度层面的体现相对较少,而族群议题与冲突集中在地方政治层面,没有出现族群两极对立以及泛化的族群认同问题,他认为目前印尼处于“软族群政治”的状态。参见Edward Aspinall,“Democratization and Ethnic Politics in Indonesia:Nine Theses,” Journal of East Asian Studies,No.11 (2011),pp.289-319.

[37]区域较大的政府能够协调区域经济,整合更多的资源,提升政府行政能与规划能力,削减政府开支,产生规模效益。参见William F.Fox,Tami Gurley,“Will Consolidation Improve Sub-National Government?”,Policy Research Paper,3913,World Bank,May,2006,pp.8-9.

[38]在论证民主化过程中地方与人口偏好对新国家形成的影响,作者主要以苏联解体之后东欧的民主化过程作为案例进行说明。参见Alberto Alesina,Enrico Spolaore,The Size of Nations,Cambridge:MIT Press,2003,pp.69-79.

[39]地方选举的开放名单制度直到2009年选举才开始实行,政党在地方层面的碎片化程度显著提升,这也使得地方议会议员的成分开始复杂化,议会中与政党议员相关的政治资源对于地方政治与政策的影响也开始减弱,参见Dirk Tomsa,“Party System Fragmentation in Indonesia:The Subnational Dimension”,Journal of East Asian Studies,No.14 (2014),p.262.

[40]这两个数据集可从印尼国家统计局获取,https://silastik.bps.go.id/(登录时间:2019年11月15日)。

[41]本文使用2003年乡村普查数据而不采用其他年次,主要基于以下考虑:(1)制度变迁的效应初期会有出现爆发效应,新村设立在2003年的数据中更为密集,更有利于识别其动因以及制度变迁的短期影响,剔除之后年份中制度变化的额外影响;(2)由于乡村普查的方式为收集该年度的数据,3-4年的间隔使得不少新村设立的数据被遗漏,有些年次的普查数据中也缺少是否设立新村数据的收集,也为这些年次数据的使用上带来了不便。

[42]需要指出的是,印尼乡村普查数据中对于暴力事件数据的收集采取的问答方式为“是或否”(Apakah),因此未能将暴力事件在烈度上进行区分,这是原始数据的缺陷所在。

[43]在操作化乡村公共品供给时,主要考虑如医院与卫生人员数量、教师与学校数量等在很大一部分乡村处于0的状态;即使有这些公共服务,许多乡村在大多数情况下都会共用一部分人员或资源。这导致很难基于这些数据准确刻画各个乡村公共品供给的稀缺程度,也不利于回归分析。“与最近医疗站距离”可以相对客观地测度这一变量。

[44]“外岛爪哇人”依据受访乡村领导者回答的“是或否”得到,即受访者需要对本乡村的外来爪哇移民情况做出判断,普查问卷没有统计各个乡村中爪哇移民的具体人数或占比,使得这一变量在具体情况下可能会出现测量误差。

[45]据2005年至2010年的统计,斗争民主党在印尼全国中62,806个乡村(总数77,012个)、5263个区镇(总数6652个)、440个县市(总数498个)、33个省份都设有代表,参见Marcus Mietzner,“Ideology,Money and Dynastic Leadership:The Indonesian Democratic Party of Struggle,1998-2012”,South East Asia Research,Vol.20,No.4 (2012),pp.511-531.

[46]印尼政治掮客的类型主要包括4类:政党掮客(party brokers,以政党党员为主体)、社群领袖(tokoh masyarakat,以宗教与民俗领袖为主体)、国家掮客(state brokers,以政府官员为主体)、市场掮客(market brokers,以地主、种植园主和商人为主体),其中国家掮客在公共物品供给方面占据更大优势,参见Edward Aspinall,Muhammad Uhaib As’ad.,“The Patronage Patchwork:Village Brokerage Networks and the Power of the State in an Indonesian Election,” Bijdragen Tot De Taal-,Land- EnVolkenkunde,Vol.171,No.2/3 (2015),pp.165-195.

[47]这一观点可见于印尼政治的诸多方面,选举政治可参见Edward Aspinall,Ward Berenschot,Democracy for Sale:Elections,Clientelism,and the State in Indonesia,Cornell University Press,2019;总统与政党、议会关系可参见Marcus Mietzner,“Coercing Loyalty:Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi’s Indonesia”,Contemporary Southeast Asia,Vol.38,No.2 (2016),pp.209-232;精英与地方政治可参见Monica Martinez-Bravo,“The Non-democratic Roots of Elite Capture:Evidence from Suharto Mayors in Indonesia”,Econometrica,Vol.85,No.6 (2017),pp.1991-2010;民主化与族群冲突可参见Van KlinkenG,Communal Violence and Democratization in Indonesia:Small Town Wars,London:Routledge,2007.