作者:肖 龙 马超峰 责任编辑:冯晨晨 信息来源:《求实》 2020年第3期 发布时间:2020-07-16 浏览次数: 2176次

【摘 要】发展和壮大村级集体经济是乡村振兴战略的重要内容。既有研究在探讨村级集体经济问题时较多地聚焦于其功能和目的、历史与现实、发展原则和要求,而较少关注到村级集体经济的发展趋势及其在不同村庄所呈现出的异质性特征。基于“项目嵌入-公众参与”的二维分析框架和浙北J市S镇的田野调查发现:新时期村级集体经济发展出现了由依赖纵向国家项目嵌入向组织和激活横向社会网络转变的新趋势,其发展形式呈现出政社耦合型、社会嵌入型、政治嵌入型和双重脱嵌型四种理论类型。村级集体经济发展类型上的差异也导致了其在村庄治理实践中发挥的分配、互惠、悬浮、兜底保障等不同功能,以及国家治理机制上的分殊。此外,村级集体经济的发展在不同类型的村庄面临着不尽相同的内外限制性条件。

【关键词】乡村振兴;乡村治理;村级集体经济;项目嵌入;公众参与;组织社会

一、问题的提出

农村集体经济制度作为我国基本经济制度的重要组成部分,不仅是社会主义公有制的重要体现形式,同时也是中国共产党在农村工作中的立基之石。改革开放以来,随着家庭联产承包责任制的全面推行,一方面,作为生产、生活和治理的“政社合一”的共同体——人民公社制度宣告终结;但另一方面,农村土地的集体所有制得以保留,村级集体经济始终以不同形式得以保留、存续或发展。在中国现代化转型的历史进程中,村级集体经济先后经历了与国家计划、国内市场、国际市场结合的三个历史阶段[1]。从这一角度而言,当下的中国农村普遍不同程度地还保留着一种集体主义的生活要素和形态。毋庸置疑,以集体土地所有制为基础载体的集体统筹权力在改革开放后的村庄社会治理实践中不断走向式微[2]。在绝大多数农村地区,村庄集体经济组织基本上退化为纯粹的集体土地发包方,集体经营的功能无法有效发挥[3]。由此观之,作为生产、生活和治理共同体的村庄集体被不断消解和掏空。

但回到中国基层治理的实践来看,村庄集体仍然承载着重要的治理功能。特别是税费改革之后,项目制成为一种基础性的自上而下的国家资源投放形式,乡镇一级政府日益成为“悬浮型政权”[4]。村庄治理当然仰赖一定的财政资源,但项目制运作却往往形成对“示范村”和“薄弱村”两种典型的偏爱[5]。那些无法获得国家项目资助的村庄只能倚重村庄内源性力量的支撑,如此,村级集体经济的存在,在很大程度上就为村庄治理提供了公共财政支持[6]。但实际运作中却时常会出现一个难解的悖论:一方面村庄公共服务投入、基层社会治理、基础设施建设等方面的公共事务支出不断加大;另一方面很多村庄的集体经济薄弱,可支配的集体资源、资产、资金却出现了萎缩迹象。一些村庄出现了“缺钱办事、无钱办事、负债办事”的治理困境,这在相当程度上削弱了村庄共同体的向心力和凝聚力,出现了“集体空、人心散、治理难”的治理窘境。一言以蔽之,新形势下“发展壮大集体经济不仅是一个经济问题,更是事关党在农村执政基础和执政地位的政治问题”[7]。

在此情境下,立足于乡村振兴战略,发展和壮大村级集体经济被党和国家提上了政策议程。党的十九大报告中提出乡村振兴战略,强调要“深化农村集体产权制度改革,保障农民财产权益,壮大集体经济”。此后,《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》也提出要“发展新型农村集体经济,鼓励经济实力强的农村集体组织辐射带动周边村庄共同发展”。2019年党的十九届四中全会进一步强调要“深化农村集体产权制度改革,发展农村集体经济,完善农村基本经营制度”。本文以浙北J市S镇的村级集体经济发展为分析案例,聚焦的核心问题在于村级集体经济发展的新趋势及其类型学特征,通过对不同类型的村级集体经济及其功能的比较分析,以期为乡村振兴战略下农村集体经济发展的分类施策提供有益的参考。

二、文献综述与分析框架

(一)文献综述

发展和壮大农村集体经济作为乡村振兴战略中的重要政策目标,既是新时代村庄发展中亟需解决的重点和难点问题,也是学界广泛关注和讨论的热点问题。概括起来,学界对于村级集体经济发展的研究主要围绕村庄共同体的重塑、村庄治理转型和乡村社会再组织化三个方面的问题展开。

1.共同体的重塑与村级集体经济发展

在现代化与城市化的历史进程中为何要重提发展壮大村级集体经济?众所周知,中国的农业集体化是通过广泛而深刻的社会动员机制,迅速实现了“让小农经济绝种”的政策目标[8],但却带来了农业生产效率低下、社会分配显失公平和农民积极性难以调动等一系列社会问题。也正是由此,1978年家庭联产承包责任制成为中国农村改革的突破口,此后,“去集体化”成为一种强势的“改革话语”。有学者对此提出质疑,认为人民公社体制的失败并不可能同时证明集体经济制度的失败[9]。如李怀印提出,人民公社时期的农业集体组织的微观管理和生产效率,也不能简单地用缺乏激励和监督机制来解释[10]。此外,通过国别比较也可以发现,新中国成立后与印度在现代化进程中的初始条件是相差不大的,甚至在某些方面具有高度相似性,但中印两国之间在农业农村发展中却出现了“大分流”,其原因就在于中国农村独特的集体动员机制造成的根本性差异[11]。因此,客观地讲,人民公社时期的制度遗产为此后中国农村和农业发展也留下了一些宝贵的物质基础和经验财富[12]。这也是改革开放以后保留农村的集体土地所有制,以及在新时期提出前后“两个三十年”不能相互否定的缘由之所在。因此,新时代发展壮大村级集体经济需要重新认识和反思村级集体经济的性质和功能。

但需要明确的是,“此集体非彼集体”[13],新时代乡村振兴中的村级集体经济,绝不是要回到人民公社时期的“大锅饭”体制,而是要因应当前中国农村发展中出现的“集体空、人心散、治理难”的现实困境,寻求富民、强村、善治的重大政策举措。从这一角度而言,乡村振兴战略重提发展壮大村级集体经济,是对中国乡村社会中的村社集体的再造和重塑[14];反过来讲,这也意味着需要对村级集体经济的性质和功能进行深刻的理论澄清和经验反思[15]。新时代乡村振兴中的村级集体经济发展更多地是一种对村庄作为生产、生活和治理共同体的再造与重塑[16]。

2.村庄的转型与村级集体经济

改革开放40多年来,中国城乡社会发生了历史性变革,农村发展的内外部环境均发生了巨大改变,新时期村级集体经济的发展必须考虑到这些变化,其中最核心的就是城市化进程对乡村社会的冲击。按照周其仁对中国农村改革的分析,“农村集体经济不是农村社区内农户之间基于私人产权的合作关系,其实质是国家控制农村经济权利的一种形式”[17]。鉴于此,在考察新时期村级集体经济的发展时,必须回到整个中国社会改革、发展和转型的整体脉络中来,特别是国家与乡村关系变化所带来的村庄自身的转型。

与西方国家不同,中国城市化进程的典型特征是政府主导、大范围规划、整体推动[18]。据学者张玉林推算,在1991年至2013年间,中国合计减少了140万~150万个自然村,减少幅度为33.3~35.7%,这是一场堪比英国“圈地运动”的村庄“大清场”[19]。这一次规模宏大的“大清场”对乡村社会产生了双重后果,村庄的功能和形态都发生了很大的变化。一方面,从村庄功能上讲,一部分地区村庄的生产性功能逐步消解乃至瓦解,出现了向后生产主义村庄转型的趋势,具有城市特征的农村社区开始涌现[20];另一方面,从村庄形态上讲,各地通过采取形式各异的“撤村并居”“农房改善”“三集中”等政策举措,形成了一些亦城亦农的“过渡型社区”[21],出现了由分散的农业型社区到集中居住的城镇社区或“田园社区”转变的趋势[22]。因此,发展壮大村级集体经济需要充分考虑村庄自身的转型,尤其是各地村庄在功能、形态和发展资源方面的异质性。

3.乡村社会的再组织化与村级集体经济

发展壮大村级集体经济是为了有效应对新时代中国农村改革与发展的新形势和新问题。那么,回到经验层面,对于应该如何发展壮大村级集体经济,学界主要围绕三个方面的问题展开。一是要充分尊重农民的意愿,将农民组织起来。乡村振兴的前提是将农民组织起来,而组织农民最有力的制度条件就是中国农村集体经济制度[23]。二是要以组织化手段组织农村社会。包产到户以后乡村社会日益去组织化,国家开始绕过村集体直面分散的小农,其后果便是在去组织化的过程中出现了去集体化、去公共化的趋势[24]。于是,当小农户与现代农业发展进行衔接时,缺乏组织化的小农户难以对接新型农业经营主体[25]。由此,只有通过对农民的组织化重建,才能发挥乡村的主体性[26]。三是要确保集体经济的保值增值。集体经济发展必须保护农民的利益[27],无论农村集体经济发展的机制如何创新,农民的资产权益和利益必须得以保障[28]。因此,发展壮大村级集体经济必须建立在充分尊重农民意愿、保护农民利益的基础之上,这也是一次对乡村社会的再组织化过程。

综上所述,既往研究对发展壮大村级集体经济的功能和目的、历史与现实、发展原则和要求等均有比较全面的梳理,既有宏观层面的理论分析,也有微观个案的实证考察。但这些研究主要侧重于理论分析和政策分析,经验研究也大多以个案展开,相对缺乏对不同类型村庄集体经济发展的内在机理的系统性案例比较分析。鉴于此,本文从国家项目嵌入和村庄公众参与两个维度构建了村级集体经济发展的理论类型,勾勒出当前村级集体经济发展的差异化类型,以此为基础讨论村级集体经济的功能及其发展的新趋势,以期为后续研究提供有益参考。

(二)项目嵌入与公众参与:村级集体经济发展的分析框架

詹姆斯·C.斯科特(James C.Scott)在考察现代农业发展时发现,现实中存在着两种迥异的逻辑:技术官僚逻辑和小农逻辑[29]。技术官僚逻辑是一种基于国家视角的自上而下的科层理性,而小农逻辑则是基于地方性惯习基础上的小农理性或村社理性;前者的目的在于控制,而后者的初衷则在于改善。斯科特的观点对于理解当下中国村级集体经济发展颇具启发意义。事实上,随着中国现代国家政权建设的深入,国家的基础性权力不断得以强化,传统社会治理中“双轨政治”不断地向单一轨道并轨。首先,从国家视角来看,村级集体经济发展中将农民重新组织起来的条件主要是土地集体所有制和国家转移的资源[30];其次,从村庄社会内部来看,农村土地的集体所有也构成了村民自治的经济基础[31];再次,随着国家权力进入乡村社会的运作方式的转变,即从“管控”到“治理”的转变[32],村庄内部的组织与参与成为乡村治理中的重要一维;最后,在当前乡村治理的场景中,项目制是行政科层制外实现资源下沉的重要机制之一[33]。综合上述,自上而下的权威性分配与乡村社会内部的协商参与,构成了村级集体经济发展的基础性要件。

回到制度设计层面,村级集体经济的发展本质上是建立在农村土地集体所有的产权制度和农村基层自治组织这两个基本的制度性规定基础之上的[34]。换言之,村级集体经济发展中不仅要关注“小农户对接大市场”的市场机制,而且要考虑“小农户对接大国家”的国家发展战略需求[35]。由此,发展壮大村级集体经济必须回到这两项基本制度上来,将村庄自身发展与国家战略目标有机衔接起来。从理论上讲,每个村庄都有一定的资源、资产或资金,但事实上不同村庄可资利用的资源、发展的内部和外部约束性条件却存在很大差异。由此,村级集体经济发展中一定要考虑到村庄之间的异质性[36]。2017年德国学者塞巴斯蒂安·库斯(Sebastian Koos)等人通过对14个国家大众观念的比较研究后发现,市场竞争观念总会和其它两种观念混合在一起,但不同国家在程度上存在较大差异,并由此归纳出市场主导(competition-dominated)、道德经济嵌入(embedded morale conomy)和强道德经济嵌入(strongly embedded moral economy)三种类型差异[37]。鉴于此,在分析和讨论中国当前村级集体经济发展的类型与功能时,必须回到特定的村庄治理场域之中。

那么,应该如何立足经验现象进行解释性分析呢?按照埃尔斯特(Elster)的理解,“社会科学所谈的解释应围绕部分性的机制展开,而不是围绕总体性的理论展开”[38]。因此,本文并不希冀于进行系统而全面的理论铺陈或经验描述,而是立足于探求影响村级集体经济发展的核心变量,进而构建解释集体经济发展的理论分析框架和理想类型。基于上文的分析,国家项目是国家权力嵌入乡村社会的主要管道,公众参与则构成了乡村社会内部自组织和基层自治的主要方式。前者体现了自上而下的国家权力与村庄社会的互动状况,后者则体现了村庄内部横向社会网络的参与问题。项目嵌入与公众参与的最终目的都是发展集体经济,解决村庄治理中的治理资源薄弱问题,但两者解决问题的作用机制并不相同,前者注重科层制内部力量,后者则强调村庄内源性力量。本文以“项目嵌入-公众参与”为核心分析框架,按照国家项目嵌入与公众参与的差异性,构建了四种村级集体经济发展的理想类型。在当代中国的村级集体经济发展中,其发展形式的差异呈现出集体经济在村庄治理中的分配、互惠、悬浮、保障兜底等不同功能。由此,通过两个维度的划分组合,村级集体经济发展可以分为四种类型,分别是政社耦合型、社会嵌入型、政治嵌入型、双重脱嵌型(见图1)。鉴于此,本文聚焦的核心问题是国家项目制的纵向嵌入与村庄内部的横向社会网络,如何影响村级集体经济的发展形式及其展现出来的发展趋势与类型差异。

三、研究方法与案例分析

(一)研究方法

本研究采取质性案例比较研究方法,资料来源于2019年7月对浙北J市S镇的实地调研,通过深度访谈、集体座谈、问卷调查、政策文件资料收集等方法进行,访谈的对象包括县乡干部、村两委干部、集体经济组织负责人和普通村民。采用理论饱和法,按照典型性与资料详实性的原则,从S镇所辖的29个行政村中选出4个村进行案例比较分析。依循学术研究惯例,本文对相应的地名、村庄名、访谈者姓名均作了相应的匿名化处理。

浙北J市S镇镇域面积为165平方公里,辖29个行政村,2个社区委员会,常住人口8.1万,外来人口2万。S镇交通便捷,是浙江省级中心镇,全国重点镇。全镇拥有各类企业7000余家,规模企业64家,上市企业1家。据S镇2019年政府工作报告显示,2018年S镇生产总值21.51亿元,财政收入5.22亿元,人均可支配收入39918元,工业总产值50.03亿元,自营出口11.4亿元。总体来看,S镇经济社会发展处于全国上游水平,但由于发展模式单一和各村资源禀赋差异,与民营经济的高速发展相比,村庄集体经济发展出现萎缩迹象,近年来在国家政策推动下各村以不同方式开始发展壮大村级集体经济。

(二)案例分析

主要结合调研访谈资料和政策文件对J市S镇4村进行理论分析。2019年2月25日,J市农业农村局与财政局联合下发《关于明确2019年度村级集体经济消薄攻坚工作任务的通知》,明确提出年经营性收入30万元以下市级薄弱村转化任务,实施“一村一策”发展思路。此外,对村级集体经济发展中的薄弱村庄给予项目扶持(J市农发[2019]6号)。2019年4月,J市农业农村局下发了《关于建立村级集体经济薄弱村消薄攻坚战“一村一策”清册的函》,要求各乡镇将集体经济消薄工作作为一项政治任务来抓,村党组织书记为直接责任人,将发展集体经济纳入村级组织建设重要内容,列入年度评先评优的重要考量(J市农函[2019]16号)。从政策制定看,壮大村级集体经济成为一项重要的政治任务,但在不同村庄的实践中却呈现出较大的异质性特征。

1.政社耦合与分配型集体经济

古坞岭村位于S镇北部,由杨坞、干山坞、尚义坞、古博岭合并为古坞岭村。全村共468户、1333人,党员85名。村域面积3.9平方公里,耕地总面积411亩,其中水田241亩、旱地170亩,山林3662亩,村民经济来源主要以汽车配件、五金、外出经商务工等为主。古坞岭村2018年村级集体经济收益主要包括三块:一是村级集体经济发展基金股份分红8万元,其实就是村集体历年结余收入的银行存款利息收入;二是村闲置水田、竹林发包收入大约2万元;三是物业经济收入约400万元,这也是该村集体经济的最主要收入渠道。

古坞岭村是J市汽配产业的发源地,自上世纪90年代起,随着中国汽车工业的发展,这里成为汽车制造的下游配件产业的承接地,目前村里有225户家庭作坊,大部分村民靠着汽车零配件加工作坊发家致富。2015年之后,中国经济发展进入新常态,随着经济结构转型升级带来的下行压力加剧,加之“绿水青山就是金山银山”环保理念的强化,古坞岭村汽配产业也受到了很大冲击。从村民角度看,传统小作坊“低水平、小规模、分散化”的特征,使其在安全生产、环保督查、抵御市场冲击等方面面临着很大的外部压力;从政府角度而言,也给市场监管、政策扶持带来很大不便。

2018年初,S镇筹集1600万元启动资金,推动组建由四个自然村联合成立的汽配产业发展公司,通过标准化厂房建设,对家庭汽配作坊进行整合,以实现“壮大集体、做强产业、互利共赢”的产业发展转型。第一,国家项目资金注入解决了集体物业经济发展中的初始资金问题;第二,标准化厂房建设契合了家庭作坊面临的转型升级的内在需求;第三,家庭作坊集中化、专业化管理也减少了村内水污染、噪声污染等扰民问题,由此乡村旅游、农家乐等产业的发展也有了更好的外部环境;第四,村集体经济收益除去留存后分配,普通村民能获得3000元左右的年终分红。2019年,汽配产业发展公司一期工程建成后已有100多户汽配作坊入驻,每年可以为村集体带来400万元的物业租金收入。综合看来,古坞岭村的集体经济发展是国家项目嵌入与村庄内部需求基础上的政社耦合的结果,集体经济发展不仅实现了对家庭作坊的“初次分配”,也实现了对普通村民的“二次分配”,属于一种分配型的集体经济,项目运作中国家理性、村社理性和小农理性实现了有机衔接与统一。

2.社会嵌入与互惠型集体经济

越山村位于S镇东部,由石峡口、大祝、石峡里三个自然村合并而成。全村共有村民1055户,人口3077人,其中党员154名。村域面积10.71平方公里,耕地面积1085.1亩,其中水田919.1亩、旱地166亩,山林面积14916亩。集体经济发展中除了土地复垦国家补助之外,村级集体经济发展再无国家项目扶助。

越山村的经济社会发展状况在S镇处于中上游水平,既不是国家扶持的“典型”,也不是项目扶助的“消薄”村庄,属于“两头都不靠”的边缘村庄。因此,越山村的集体经济发展主要依赖于内生型村庄社会力量的嵌入,并以此为基础通过乡贤、宗族家族等横向社会网络的激活进行资源整合。一是动员乡贤回归,为集体经济提供“外脑”支持。越山村2018年由乡贤出资修建的文化礼堂已经落成,为村民公共文化娱乐提供了场所。乡贤囊括了本村的政治、经济、文化等社会精英,但这并不意味着都能够转化为项目资源,因为“乡贤带的,可能是资金,还有各种信息和资源”。乡贤回归是“娶媳妇回家”,村集体还要做好承接转化项目的工作。二是发挥家族宗族情感联结纽带作用,为集体经济落地提供“项目”对接支持。越山村利用本村外出经商精英进行村企结对,虽然财富精英在外地颇有成就,但是其“根”还在本村,基于血缘的情感纽带一直通过各类家族、宗族公共事务得以维系。三是发展村内志愿组织,为弱势人群提供志愿服务,为集体经济提供情感资源。无论是乡贤,还是家族、宗族中的经济“能人”,驱动其为村里做事的更多的是一种光宗耀祖的荣誉和尊严[39]。总体而言,越山村集体经济的发展,组织和整合了村庄内源性力量,使得村庄基础设施建设、环境卫生整治、村容村貌提升等公共事务均有了有力的抓手。正如村干部金某所言:“村集体经济壮大了,就更有底气改善村庄人居环境,反过来又能为集体增收创造条件。”

与古坞岭村不同,越山村集体经济主要发挥着提供公共物品和服务的功能,其基于村庄内源性力量发展起来的互惠型集体经济,在公共物品提供和公共服务保障中发挥着重要作用。费孝通先生曾将传统中国社会的基本性质概括为“乡土中国”[40]。随着现代化与市场化的冲击,中国的社会形态发生了由“乡土中国”向“后乡土中国”的结构性转型[41]。但是,这种转型并不意味着乡土社会的彻底瓦解与断裂,乡土中国在面对现代化市场化城市化冲击的同时,村庄仍然是村民之间进行情感联结、社会交往和寄寓人生意义的重要社会空间[42]。越山村集体经济发展中乡贤、宗族、家族等传统乡村治理资源仍然发挥着重要作用,在这一意义上而言,乡土中国具有很强的韧性,传统与现代之间存在着难以割裂的联系。

3.政治嵌入与悬浮型集体经济

源丰村2006年由大竺、大悟、泰山三个自然村合并而成,区域面积5.93平方公里,有595户、1766人,党员103名。源丰村集体经济发展的背后,是国家项目高度嵌入的结果。与古坞岭村、越山村不同,由于历史和现实的原因,地方政府对源丰村集体保持着强有力的嵌入。从源丰村近20年的村庄发展历程可以发现,国家项目扶持成为村庄发展的主要驱动力。2000年源丰村建成了五层村公共服务中心大楼,建筑面积1120平方米,集村办公室、综合会议室、党员活动室、老年活动室、心理健康中心、图书阅览室、人民调解会议室等于一体,配套设施齐全。2008年时任J市市委书记到源丰村蹲点调研,亲自为该村拟定了三年发展规划,帮助完成了十项重点民生工程。2015年投入1200万元,实施村庄河道整治。2016年投入1000多万元,实施精品村创建工程。2017年12月,村股份经济合作社将全村土地流转到村集体,投资1.5亿元成立丰源投资有限公司和靖钧农业开发有限公司,全村村民均成为“失地农民”。2018年实施“五星达标,三A创建”工程,并成为全市“3A示范村”。据村民介绍,2018年村内新建村部办公楼、文化礼堂和展览馆等设施,各级各类项目累计投入近3亿元。

但是,从2019年J市市委巡查组《关于S镇源丰村巡察情况反馈意见》的材料中可以大体看出源丰村治理中存在的问题。第一,严重依赖国家项目支持。村两委对上级依赖性强,存在等、靠、要思想,对后备干部培养不够重视。第二,村集体虽然很富,但没有集体分红,反而向农户借款,数额巨大且较长时间不予归还。虽然在上级政府的巡查整改后,逐步清理集体资产,但截至2019年5月底借款余额仍高达188万元,从2015年到2018年共支付借款利息146.49万元。第三,村庄内部“自然村发展不平衡,对于北部的台山村关注不足”。

在源丰村的案例中,“有集体经济,但无分红”“集体的蛋糕很大,但无法惠及普通村民”,国家项目深度嵌入所带来的村庄基础设施与生态环境的提升也体现出一种公共产品的外部性效应,村民大多成为“搭便车”者。这种高度依赖国家项目嵌入扶持的典型村庄,普通村民的参与积极性难以调动起来,村级集体经济成为悬浮于村庄社会的“景观工程”,事实上沦为乡村干部的政绩工程。某种程度上村干部的角色也发生了异化,成为“对上不对下”的经纪人。杜赞奇在考察华北村庄时发现,国家政权建设中的权力下沉对乡村社会的权力文化网络造成了破坏,进而影响了村庄代理人的角色[43]。在源丰村的案例中,自上而下的国家权力的高度嵌入,一方面挤压了村庄集体经济发展的自主性空间,另一方面也消解了村级集体经济本应具有的分配和互惠功能,由此,村级集体经济成为一种悬浮于村庄社会的“治理盆景”。

4.双重脱嵌与兜底型集体经济

霞朗村位于S镇西部,全村共756户、2152人,党员85名。区域面积2.83平方公里,水田1493亩,旱地118亩,山林2493亩,经济结构以轻纺业、外出务工为主。2018年村集体收入58万元,其中经营性收入只有16万元。从2019年《J市村级集体经济消除薄弱村消薄攻坚“一村一策”清册》台帐上来看,目前霞朗村提出的转化措施主要有:一是村级集体经济发展基金入股,村级集体发展基金年利息收入;二是土地整理复垦项目,对闲置土地进行复垦;三是村集体资产发包出租,将闲置房屋出租、农田转包。

霞朗村,一方面,村庄距离镇市中心区域距离较远,缺乏发展乡村旅游、物业经济、公共服务等集体经济收入的内在资源条件;另一方面,内在资源禀赋的缺失,也使得国家项目嵌入缺乏载体。此外,由于“三改一拆”“撤村并居”之后村内公共基础设施较为完善,村民也缺乏进一步改善的主观意愿。但是,消除集体经济薄弱村庄是上级政府刚性推动的政策举措,因此,面上的工作又必须完成,尤其是各种量化指标考核。对此村干部表示,“没有办法,要按照上级的指标来搞”,不过“真要达标,完成指标是没什么问题,干部自己掏腰包也够数”。

从村干部角度看,没有国家项目进村,村庄治理就缺乏有力抓手,村级组织就缺乏有效的治理权威,村干部就成为了“撞钟型干部”[44]。从村民看,集体经济发展和村民个体致富之间缺乏利益关联机制,村民参与的积极性难以调动。从上级政府看,村庄缺乏承接国家项目落地的内在条件,无法成为项目发包、打包的典型。从村庄内部社会网络来看,霞朗村属于村庄兼并后形成的杂姓村,村干部权力运作空间受制于各个家族势力,难以调动与整合村庄的治理资源。综合上述,霞朗村的村级集体经济既缺乏承接国家项目的资源禀赋,也缺乏内生性发展的动力机制,是一种典型的双重脱嵌模式。

四、类型差异与发展新趋势

(一)村级集体经济的类型差异

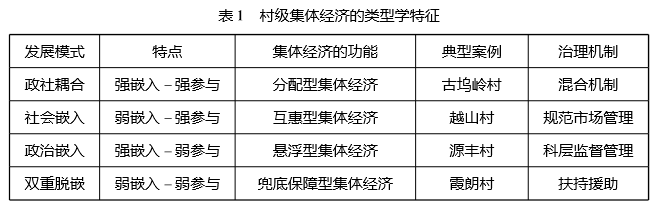

综合上文分析,村级集体经济的发展因受到国家项目嵌入与村庄公众参与的双重影响而呈现为四种发展类型,而发展类型的不同也导致了村级集体经济在功能和治理机制上的差异(见表1)。

村级集体经济的发展模式差别导致其功能上的差异。第一,政社耦合型发展模式具有“强嵌入-强参与”的特点。在集体经济发展中,有国家项目支持,而且这种支持又契合了村庄发展和村民致富的意愿,这种类型的集体经济是最理想的发展模式,其功能主要是一种分配型的集体经济。第二,社会嵌入型发展模式具有“弱嵌入-强参与”的特点。在集体经济发展中,虽然缺少国家项目的支持,但村庄内生性的横向社会网络的组织和整合形成了集体经济发展的动力,在壮大集体经济的同时也组织和整合了乡村社会,集体经济的功能主要是一种基于村庄内部成员的互惠型集体经济。第三,政治嵌入型发展模式具有“强嵌入-弱参与”的特点。集体经济发展主要依赖于国家项目的深度嵌入,但村民缺乏参与其中的激励和利益关联机制,发展中容易出现悬浮于村庄社会之上的情况,使得集体经济既没有分配功能,也欠缺互惠性,事实上沦为一种景观化的样板工程。第四,双重脱嵌型发展模式具有“弱嵌入-弱参与”的特点。在集体经济发展中,既没有国家项目支持,村庄内部也缺乏发展集体经济的内在动力机制,村民的参与意愿也不强,集体经济发展只是为了完成上级政策规定、目标责任考核的指标任务,其功能主要是为村庄治理提供兜底保障。

村级集体经济的发展模式差别导致治理机制的差异。治理机制是一个极其含混的概念,在不同的学科存在较大差异。本文采用经济学家威廉姆森(Oliver Williamson)的定义,即将治理机制分为市场、混合制、层级制和官僚制四种类型[38]。在本文案例中,村级集体经济发展模式的异质性对其治理机制产生了重大影响。首先,政社耦合型发展模式需要发挥好项目嵌入与公众参与两个方面的积极性,不仅需要规制国家项目嵌入的规范化和科学化,而且需要理顺村庄内部的公众参与和发展自主性,对于该发展模式的治理可称之为混合治理机制。其次,社会嵌入型发展模式主要依赖于村庄内部发展资源的整合与优化,由于国家项目嵌入的缺失,市场机制在其中发挥着主导性作用,其治理主要是规范市场管理的市场机制。再次,政治嵌入型发展模式主要是依赖国家项目来打造和树立“典型”,但对公众参与和村庄内部动力重视不够,其治理主要是规范科层监督管理。最后,在双重脱嵌型发展模式中,国家项目与村庄参与双重缺失,由此造成了村级集体经济的发展既缺乏特定的资源禀赋条件,也缺少村庄参与的内源性动力,其治理主要需要基于国家项目或者其他主体的扶持和援助。

(二)从项目嵌入到组织社会的发展新趋势

如前所述,发展壮大村级集体经济已经成为新时代村级治理中的一项重要政策精神,从浙北J市S镇的村庄发展实践来看却显示出较大的差异性。但总体来看可以发现,村级集体经济发展出现了从依赖自上而下的国家项目嵌入向组织和整合村庄社会内源性力量转变的发展新趋势。

从上文案例分析可以看到:一方面,自上而下的国家项目嵌入主要解决的是“典型”和“薄弱”两类村庄的集体经济发展问题,而对那些处于中间样态的村庄项目制的功用却力有不逮,如越山村的案例。由此观之,如何弥合项目制在乡村社会运作中留下的制度“缝隙”,成为一个颇具挑战的国家治理难题。另一方面,随着国家政策层面推进的治理重心的下移,乡村社会被赋予了更多的公共事务和治理责任,但是,村集体作为治理共同体,其职能发挥却受制于极为有限的财政资源。由此,如何消除村庄一级在基层社会治理中的组织“空转”就成为促进村庄发展的关键。因此,有国家项目的支持,对于村庄发展自然是锦上添花,但那些缺乏项目支持的村庄则要充分整合和调动内部资源。从浙北J市的经验来看,实践中发展壮大村级集体经济不仅仅是一种政策宣示,也日益成为村庄发展的自主性选择。概言之,在浙北J市S镇的实践中村级集体经济发展出现了由依赖纵向国家项目嵌入向组织和激活横向社会网络转变的发展新趋势,乡村社会内源性资源成为发展壮大村级集体经济的重要推动力量。

五、结论与讨论

新时代中国农村发展的内在体制机制与外部环境均发生了广泛而深刻的变革,乡村振兴战略中提出的“壮大农村集体经济”,显然不是传统意义上“一大二公”“政社合一”的“大锅饭”体制的回归。通过对浙北J市S镇的案例比较研究发现:第一,乡村振兴战略中的村级集体经济是一种面向市场机制和国家发展战略,以村庄内源性资源为依托,通过国家项目嵌入和乡村社会的自组织为基础的新型农村集体经济形态。第二,囿于项目嵌入和公众参与的异质性,村级集体经济发展中形成了政社耦合、社会嵌入、政治嵌入和双重脱嵌四种发展模式,功能上呈现为分配型、互惠型、悬浮型和兜底保障型四种类型。第三,由于发展模式和功能上的差异,对村级集体经济的治理形成了政社协作、规范管理、监督管理和扶持援助四种治理机制。第四,由于项目制的分化逻辑,导致了国家项目扶持难以普惠所有村庄,实践中出现了由国家项目纵向嵌入向组织村庄横向社会网络资源转变的发展新趋势。

但不可否认,村级集体经济发展仍然面临着诸多挑战和限制性条件。第一,政社耦合型发展模式作为一种理想类型,在实践中并不具有政策层面推广的普遍意义,如何兼顾国家理性与小农理性成为关键问题。第二,社会嵌入型发展模式往往依赖于村庄内源性力量,尤其是个体性资源,包括村干部以及村庄能人的经济资源、政治资源、社会声望资源等,而这些资源本身又极其依赖于一个大公无私的贤能干部。由此,建立起制度化、法制化的规则来规制和管理村级集体经济,使之可持续发展,且不会因人废政就成为一项挑战。第三,政治嵌入型发展模式主要依赖于科层内部分配的项目资源,囿于项目制本身具有的技术化治理取向,要防止其出现脱离村庄普通民众进而滑向悬浮型集体经济的可能。第四,在双重脱嵌型村庄,国家项目的缺失使得村庄治理更多地依赖于内源性力量,但个体民营经济的发展却进一步消解了民众对于村集体的依赖,村庄公共性的再造成为一项艰难的任务。

参考文献:

[1]徐勇.种豆得瓜:农村集体经济的不同产业绩效及动因[J].社会科学家,2016,(6).

[2]孙敏.农村集体土地所有权式微的实践逻辑及其困境——基于宁海县X镇近郊土地开发历程的思考[J].北京社会科学,2018,(11).

[3]应星.农户、集体与国家:国家与农民关系的六十年变迁[M].北京:中国社会科学出版社,2014.

[4]周飞舟.从汲取型政权到“悬浮型”政权——税费改革对国家与农民关系之影响[J].社会学研究,2006,(3).

[5]折晓叶,陈婴婴.项目制的分级运作机制和治理逻辑——对“项目进村”案例的社会学分析[J].中国社会科学,2011,(4).

[6]管兵.农村集体产权的脱嵌治理与双重嵌入——以珠三角地区40年的经验为例[J].社会学研究,2019,(6).

[7]仝志辉,陈淑龙.改革开放40年来农村集体经济的变迁和未来发展[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018,(6).

[8]周晓虹.1951-1958:中国农业集体化的动力——国家与社会关系视野下的社会动员[J].中国研究,2005,(1).

[9]吴重庆.无主体熟人社会及社会重建[M].北京:社会科学文献出版社,2014.

[10]李怀印.历史地认识新中国前30年的经济发展战略——与“比较优势”论者商榷[J].开放时代,2019,(5).

[11]Gürel,Burak.The role of collective mobilization in the divergent performance of the rural economies of China and India(1950-2005)[J].The Journal of Peasant Studies,2019,(5).

[12]Xu Z.Decollectivization,collective legacy,and uneven agricultural development in China[J].World Development,2017,(98).

[13]杨团.此集体非彼集体——为社区性、综合性乡村合作组织探路[J].中国乡村研究,2018,(1).

[14]贺雪峰.如何再造村社集体[J].南京农业大学学报(社会科学版),2019,(3).

[15]马超峰,薛美琴.村集体经济再认识与集体经济再造——来自浙江省126个集体经济薄弱村的调查[J].经济与管理,2015,(1).

[16]陈明.“集体”的生成与再造:农村土地集体所有制的政治逻辑解析[J].学术月刊,2019,(4).

[17]周其仁.中国农村改革:国家和所有权关系的变化(上)——一个经济制度变迁史的回顾[J].管理世界,1995,(3).

[18]李强,陈宇琳,刘精明.中国城镇化“推进模式”研究[J].中国社会科学,2012,(7).

[19]张玉林.大清场:中国的圈地运动及其与英国的比较[J].中国农业大学学报(社会科学版),2015,(1).

[20]黄博.乡村振兴战略与村民自治:互嵌、诉求与融合[J].求实,2020,(1).

[21]李烊,刘祖云.纪律、契约与礼俗:论过渡型社区三元治理规则——基于江苏省J市拆迁安置社区的田野调查[J].中国农村观察,2019,(4).

[22]毛丹.浙江村落共同体的变迁:以萧山尖山下村为例[M].杭州:浙江大学出版社,2018.

[23]贺雪峰.农民组织化与再造村社集体[J].开放时代,2019,(3).

[24]张慧鹏.集体经济与精准扶贫:兼论塘约道路的启示[J].马克思主义研究,2017,(6).

[25]陈义媛.小农户与现代农业有机衔接的实践探索——黑龙江国有农场土地经营经验的启示[J].北京社会科学,2019,(9).

[26]吴重庆,张慧鹏.以农民组织化重建乡村主体性:新时代乡村振兴的基础[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018,(3).

[27]马池春,马华.农村集体产权制度改革的双重维度及其调适策略[J].中国农村观察,2018,(1).

[28]韩俊,等.创新农村集体经济运行机制切实保护农民集体资产权益——关于江苏、浙江农村集体产权制度改革情况的督查[J].农村经营管理,2019,(3).

[29][美]詹姆斯·C.斯科特.国家的视角[M].北京:社会科学文献出版社,2019.

[30]贺雪峰.乡村振兴与农村集体经济[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2019,(4).

[31]崔智友.中国村民自治与农村土地问题[J].中国农村观察,2002,(3).

[32]何钧力.高音喇叭:权力的隐喻与嬗变——以华北米村为例[J].中国农村观察,2018,(4).

[33]李威利.新单位制:当代中国基层治理结构中的节点政治[J].学术月刊,2019,(8).

[34]陈家建.多样的现代化:一个苏南村庄的“集体主义史”[M].北京:社会科学文献出版社,2019.

[35]程秋萍,熊万胜.治理交易成本与农业经营组织形式演变——基于1949-2015年J市养猪业兴衰史的分析[J].社会学研究,2016,(6).

[36]陆益龙.村庄特质与乡村振兴道路的多样性[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2019,(5).

[37]Koos S,Sachweh P.The moral economies of market societies:popular attitudes towards market competition,redistribution and reciprocity in comparative perspective[J].Socio-Economic Review,2017.

[38][美]埃尔斯特.1994年未刊手稿(未刊文稿)[C]//.[美]威廉姆森.治理机制[M].北京:机械工业出版社,2016.

[39]姜亦炜,吴坚,晏志鑫.荣誉与尊严:乡村振兴中的基层荣誉体系建设——基于浙江省新乡贤组织的调研[J].浙江学刊,2019,(4).

[40]费孝通.乡土中国生育制度乡土重建[M].北京:商务印书馆,2011.

[41]陆益龙.后乡土中国[M].北京:商务印书馆,2017.

[42]卢晖临.村庄的未来——来自田野的观察和思考[J].学海,2019,(1).

[43][美]杜赞奇.文化、权力与国家1900-1942年的华北农村[M].南京:江苏人民出版社,2008.

[44]肖龙.项目进村中村干部角色及村庄治理型态[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020,(1).