作者:倪正春 责任编辑:杨文茹 信息来源:《学海》2019年第5期,第190-196页。 发布时间:2020-06-05 浏览次数: 7734次

【摘 要】史学界大多关注议会圈地的经济社会影响,鲜有关注议会圈地本身的性质及内在理念。英国历史上形成的公地制使英国农民的土地产权不明晰,土地流转面临多种束缚。从中世纪开始的圈地运动已经蕴含着土地确权的因素,18、19世纪的议会圈地是规模最大的一次土地确权运动。土地确权是圈地议案出台的主要动因,也是圈地法案的主要内容;圈地法案的实施是土地确权的实践。土地产权的明确使农民最终冲破公地制的束缚,议会圈地过程中及结束后的土地流转达到高潮。

【关键词】英国议会圈地;土地确权;土地流转

18、19世纪是英国现代化社会最终确立的时代,经济领域、社会领域、宗教领域和政治领域都发生了重大变化,议会圈地是其中具有深远影响的历史事件之一。议会圈地期间通过的圈地法案达5265部,圈地总面积6794429英亩,占英格兰土地总面积的近20.9%。其中,圈围耕地4487079英亩,占英格兰土地总面积的13.8%;圈围公地和荒地2307350英亩,占英格兰土地总面积的7.1%。[1]议会圈地频率高、规模大,超过历史上的历次圈地,同时留下了大量圈地法案(enclosureacts)、圈地裁定书(enclosureawards)等资料,激起了国内外史学界持久不断的研究兴趣。史学界关于议会圈地的研究大致包括两个方面。一些学者关注议会圈地的社会影响,主要围绕议会圈地与农民之间的关系展开论述。其中一些学者认为议会圈地是对农民土地的剥夺,结果是土地兼并,农民离开土地。哈蒙德夫妇、吉尔伯特·斯莱特、J.M.尼森等英国学者持此观点。[2]另外一些学者认为议会圈地本身对小所有者没有造成伤害,农民在议会圈地之前已经基本消失了。英国学者亚瑟·H.约翰逊、G.E.明盖、罗伯特·艾伦和利·肖-泰勒等持此类观点。[3]经济史领域的学者大多关注议会圈地的经济影响,即议会圈地对土地产出率的影响,进而讨论议会圈地与农业进步之间的关系。多数学者认为议会圈地意味着土地效率的提高,对农业进步有促进作用。保尔·芒图、吉尔伯特·斯莱特、E.C.K.纲纳、W.E.泰特、J.D.钱伯斯、J.A.耶林等学者持此观点。[4]少数学者认为议会圈地对土地产出率的提升没有作用。罗伯特·艾伦是这种观点的代表人物,他认为18世纪的圈地和农场规模的增长并没有提高产量。[5]

可见,史学界对议会圈地的关注主要集中于议会圈地的外在影响,而没有考察议会圈地本身的性质,以及这种性质所引发的直接后果。近年来,已经有学者意识到议会圈地和土地财产权利之间存在紧密联系。[6]“公共(common)”和“私有(severalty)”之间界限分明,圈地是前者转变为后者的过程。[7]也就是说,圈地是从古老的公地制向现代的个人土地所有制转变的一种途径。议会圈地的性质是一次大规模的土地确权运动。本文试图从农民土地产权的角度切入,考察议会圈地的性质以及这种性质引发的结果,以期更加深入地认识这一社会运动。

产权不清——议会圈地之前的土地权利

议会圈地之前英格兰农民的土地权利虽然已经有一定程度的明晰,但仍然处在公地制的框架之内。中世纪英格兰的大部分地区盛行公地制(common fields system)。公地制包括两个重要组成部分,一部分是耕地和草地,另外一部分是公地和荒地。这两部分土地最主要的区别是前者从很早已经由个人占有,但是在收获之后要供教区其他成员作为公共牧场使用,也就是村庄共同体的成员享有使用耕地和草地的公共权利(common rights)。第二部分土地的所有权理论上归领主,村庄居民只有使用公地和荒地的公共权利。因此,圈地之前农民的土地权利包括两个部分:土地占有权和公共权利。但是,公地制下的土地产权界限并不清晰。首先,耕地划分为条田,条田大约长200米,宽20米,面积约等于1英亩。农民的持有地分散在村庄四周的条田上,并不连在一起。条田的分散性不仅给农民的耕作带来不便,“一个持有30英亩份地的农民会发现,他的土地分散在村庄的东头、西头和南边,就像有60英亩似的”;[8]而且农民对土地的占有权也很模糊,因为条田之间没有明显的界线,往往用石头和木桩简单标明一下界线。“有时候,一个农民干着干着就发现,弄错了,他跑到别人的条田里播种去了,或者他找不到自己的地了。”[9]耕地在收获之后要开放成为公共牧场,条田的界限会遭到一定程度的破坏,而且,第二年开春,条田要进行重新分配,也就是农民持有的条田面积不变,但位置要发生变化,这也增加了土地权利的模糊性。草地与耕地毗邻,从圣诞节至第二年夏季,草地用栅栏圈围起来或用沟渠保护起来,在这段时间内,村庄居民每人都持有一份草地,其分配方式或实行轮换制度,或抽签决定。但是草地收割之后就属于整个乡村共同体了。村庄居民在公地和荒地上享有公共权利,公共权利是农民在村庄中因占有土地、居住房屋或依据习惯而享有的使用公地的权利,享有公共权利的农民被称为公权持有者(commoners)。公共权利模糊不清的情况更加严重。首先,农民享有公共权利的依据并不十分明确,有的依据土地占有,有的依据居住的房屋,有的依据占有的宅地,有的依据庄园习惯,因此判断一个人是否享有公共权利并不是一件轻而易举的事。其次,并不是所有居民都享有公共权利,一些茅舍农和外来者往往非法使用公地。再次,公共权利种类繁多,包括放牧权、伐木权,采枝权、柴火权、捕鱼权和泥炭权等,各种公共权利的经济价值并不一致,即使是某一种权利如放牧权的经济价值,在不同地方也不一样,这就增加了确认公共权利的难度。

在公地制下没有清晰的土地产权,农民的土地产权具有一定程度的公共性。敞田上的这种公共性,使得财产权利有别于纯粹的私人财产权利,但又不是完全的公有财产权利,而是一种在独立明晰的个人财产权利和混合共有的财产物质形态基础上形成的公有私有混合,集体行使的财产权利。[10]这种土地产权的公共性对农民土地流转造成很大束缚,主要表现为农民在敞田上占有的耕地和草地在一定条件下可以交易,但是耕地和草地附带的公共权利因难以量化,无法进行交易。因此,公地制下的土地流转更多地是以条田交换和买卖为主,公共权利的交易存在很多限制因素。例如,在住宅提供公共权利的村庄,公共权利不能买卖、占用、出租或转租。[11]

因此,议会圈地之前的英国农民土地产权是建立在公地制的基础之上的,土地产权既不完整,也不明确。农民的土地流转因而受到诸多束缚与阻碍,摆脱公地制的阻碍不仅是中世纪以来大多数农民的愿望,而且是他们的实际行动。不论是早期的合并与买卖条田,还是16世纪之后的协议圈地,农民通过各种方式静悄悄地进行圈地。18世纪之前的几个世纪中已经有71%的土地被圈围起来,足以证明在大规模的议会圈地之前公地制已经部分瓦解。所以,从某种程度上可以说,议会圈地是已经延续几百年的农民土地确权运动的继续,而不仅仅是表面上的政府行为。明晰土地产权,用现代法律手段保障产权人的土地权利是议会圈地的核心内容。

土地确权——英国议会圈地的核心

议会圈地的程序颇为复杂,概括起来大致包括三个阶段:圈地教区的产权人协商圈地事宜,起草圈地议案(enclosure bills)并向议会请愿,圈地议案经过议会审议成为圈地法案,圈地法案的执行和圈地裁定书的制定。纵观整个议会圈地过程,确认土地产权是贯穿始终的主线与核心。

1.圈地议案出台过程中的土地确权动因

圈地议案是圈地法案的底稿,因此圈地议案的拟定非常关键,决定了一个地方圈地的方向和内容。按照议会的要求,圈地教区递呈的文件要上报该教区所有土地所有者的名单,标明每个人拥有土地的价值及其对圈地的态度——支持、反对或中立,以及每个人在文件上的签名。通常来说,至少要有圈地地区3/4土地面积的所有者支持,议案方能生效。为了更保险起见,这一比例往往要达到4/5以上。[12]因此,在拟定圈地议案之前,要召集教区的产权人开会商议是否向议会申请圈地法案。达成向议会申请圈地法案的一致意见后,圈地教区的产权人会就圈地议案的内容进行协商,并征求教区民众的意见。圈地教区的产权人协商圈地议案细节的时候,无论是赞成还是反对主要考虑的问题是土地产权能否得到明确以及是否能够真正获利。

剑桥郡斯沃弗姆普赖尔(Swaffham Prior)的圈地协商了五年才通过圈地法案,部分原因在于不是所有产权人都觉得他们会获利:其中一个产权人指出,他的土地已经“位于一处”而且“土壤肥沃”,圈地不会使他像那些拥有小块土地的人一样获利;为了补偿他的损失,他要求重新分配土地的时候他的土地要靠近他的住所。[13]

圈地议案由圈地教区的产权人起草,反映了圈地教区民众的意愿。公地制下土地产权的模糊不清往往是产权人申请进行圈地的动因。例如,1769年1月26日牛津郡奇平诺顿(Chipping Norton)和索尔福德(Salford)教区的产权人向议会进行请愿的时候,请愿书中是这样阐述其圈地理由的:“在上述提到的教区中有几块敞田和公地,以及公共土地,这些土地互相交错,对于产权人来说价值很小,依目前状况无法进行改良;如果这些土地被划分和圈围,产权人获得特定的份地,将会对他们各自的地产带来极大的改善。”[14]

2.圈地法案对土地确权的法律规定

圈地议案在议会被批准之后成为圈地法案,是指导圈地实际操作的法律规范。大多数圈地法案会陈述公地制对于土地耕作和土地管理的不利。1765年北安普敦郡登福特(Denford)教区的圈地法案是这样陈述的:上述土地所有者、自由持有农和产权人的土地在敞田和公地上彼此交错,分散各处,在目前的条件下进行耕作和管理不仅花费高而且难度大;为了改善他们在庄园和教区的地产和财产,提议并期望上述敞田、草地和公地进行划分和圈围,土地应该被列出、转让并分配给上述庄园领主和接受教会财产移交者、其他自由持有人、土地所有者和产权人……[15]圈地法案对公地制弊端的论述表明,明确土地产权是议会圈地的主要目的。

圈地法案不仅申明了进行圈地的目的,还对确认土地产权的基本原则进行了规定。圈地法案一般会明确规定圈地中涉及的各类产权人的土地权利确认原则。一般来说,圈地法案要首先对庄园领主的土地权利进行确认和补偿。例如,1792年通过的圈围诺丁汉郡耶斯顿(Syerston)镇区的圈地法案规定补偿庄园领主威廉·菲林厄姆(William Fillingham)“公地和荒地的十八分之一,以代替他对于公地和荒地的权利”。[16]对于什一税所有者的土地权利如何补偿,牛津郡阿斯顿该(Aston Rowant)教区圈地法案是这样规定的,“法案规定圈地委员需要安排和分配牧师什一税的所有者和产权人,也就是阿斯顿·教区的牧师约翰·霍兰(John Holland)和他的继承人,代替和满足他们各自的牧师什一税,这种敞田、草地、牧场、公地和荒地上的地块在价值(质量、数量、位置和方便)上应该等于耕地的五分之一,以及草地和其他土地的八分之一。”[17]对于其他产权人的土地权利,圈地法案也做出了相应的安排。上述圈围诺丁汉郡耶斯顿镇区的圈地法案规定,“圈地委员应该按照他们各自的权利、份额和利益在产权人和利益相关人员之中安排和分配敞田、草地、公地和荒地。”[18]

3.圈地法案实施过程中的土地确权实践

在圈地法案的具体实施过程中,土地产权的确认、评估和补偿是核心内容。圈地法案的执行者是圈地委员,圈地委员由圈地教区的产权人指定,议会任命,按照圈地法案的原则在教区进行圈地。“圈地委员的核心工作是计算和确认产权人提出来的权利要求:不论是公共权利还是未圈围地的权利。”[19]因此,圈地委员进行圈地的第一步是要明确教区居民在圈地之前的土地权利。

土地产权的确认包括两个方面,土地占有权以及公共权利。土地占有权的确认相对来说比较容易,重点是明确产权人以何种保有形式占有土地,区分自由持有保有权、公簿持有保有权和租借持有保有权。公共权利包括两种,第一种是附属于土地的公共权利。第二种是附属于房屋、茅舍和住所遗址的公共权利。第一种公共权利的确认比较简单,只要是占有耕地或草地都可以确认为拥有相应的公共权利。第二种公共权利的确认比较复杂,不同地区有不同的确认方法。最普遍的方法是根据使用公共权利的时间来确认。一般来说,20年是一个分界线,占有茅舍或土地20年以上即享有法定权利。W.H.R.柯特勒认为,如果这些人(茅舍农和侵占者)能表明他们不间断地占有侵占地20年、30年或40年,他们就会被认为对其侵占地拥有法定权利。[20]圈地委员在确认公共权利的时候往往会咨询圈地教区中的老者。例如,林肯郡东基尔(East Keal)的圈地发生于1773至1774年。圈地委员在确定哪些房屋附带公共权利的时候就采用了这样的方法。[21]

确认公共权利的时候往往要对公共权利进行量化。放牧权是最为重要的一种公共权利,对放牧权的量化也更为详细。量化放牧权的时候通常使用的一个单位是“门(gate)”,一个门也就是在公地上放牧一头牲畜的权利。例如,在林肯郡的梅辛厄姆和东巴特威克(Messingham & East Butterwick)圈地过程中,圈地委员于1799年5月17日在《斯坦福德信使报》上刊登了一则通知,确认西公地的放牧权。这块公地包括2990英亩,圈地委员最后确认了857头牛的放牧权,也就是857个牛门。这些牛门在60个人中进行了分配。[22]

明确土地权利之后,要对土地权利所有者的土地权利进行重新配置,一般来说是用一块份地(allotment)补偿产权人圈地之前的土地权利。

土地权利的重新配置包括两个方面,补偿产权人的土地占有权,补偿产权人享有的公共权利。圈地委员会在一个教区、村庄或庄园的议会圈地结束时制定的圈地裁定书记录了土地权利所有者在议会圈地中土地权利确认的结果,这是一份具有法律效力的土地产权证明。通过圈地裁定书可以发现土地权利重新配置的具体情况。牛津郡黑丁顿(Headington)庄园于圈地之后制定的圈地裁定书详细记录了土地权利补偿的情况。限于篇幅,笔者选取对圈地前农民土地权利记载比较详细的条目,从中可以窥见议会圈地中土地权利确认及补偿的情况。

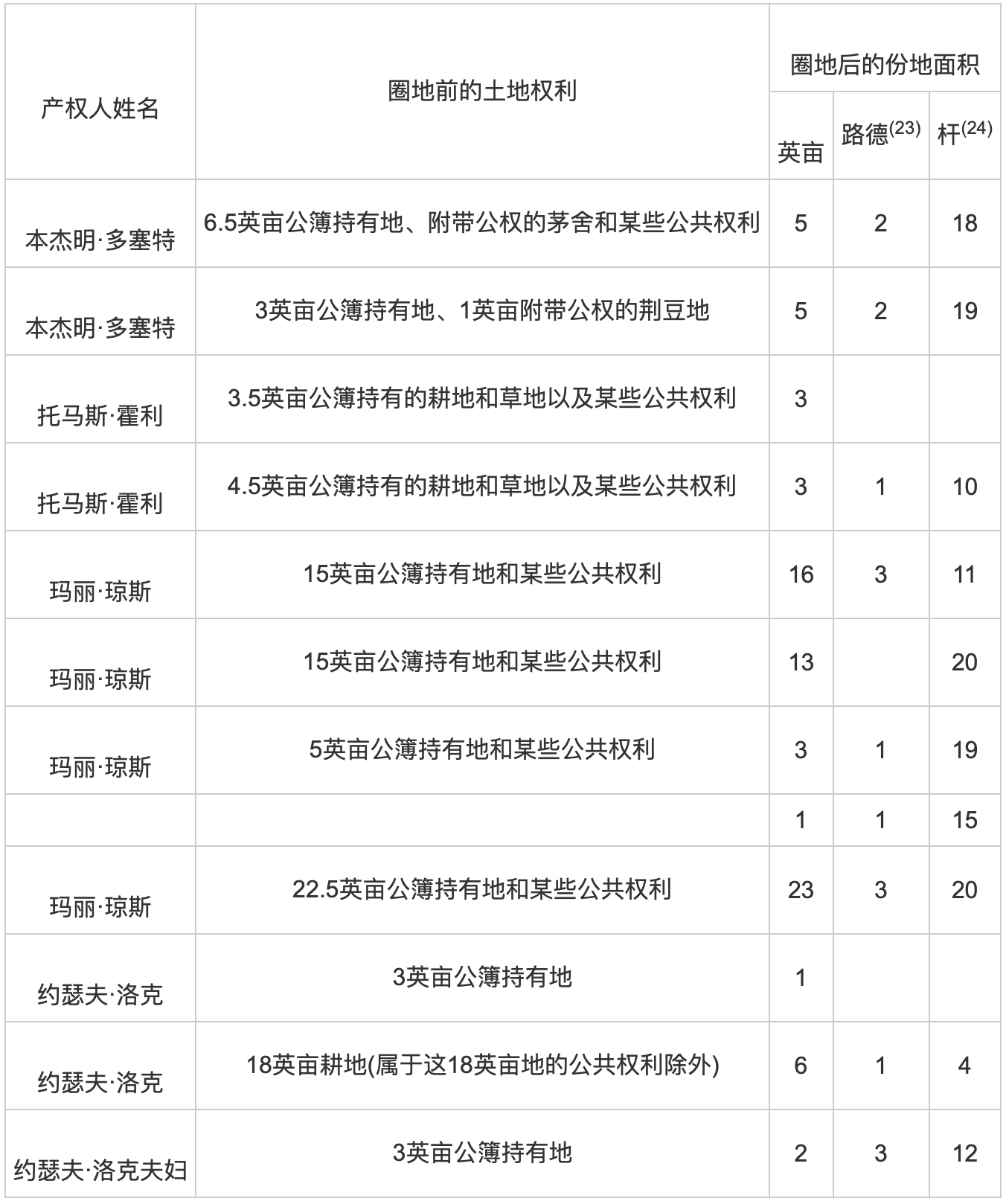

表1 牛津郡黑丁顿庄园土地权利补偿情况

资料来源:Headington Inclosure Award,Oxfordshire History Centre,Cowley,1998.

从表1可以发现议会圈地中土地权利确认的原则。首先,从土地权利类型来看,耕地、草地、茅舍和公共权利都能得到确认和补偿。其次,从补偿的数量上来看,圈地后产权人得到的土地权利补偿面积略低于圈地前占有的土地面积。原因在于产权人可能会为了支付圈地费用而出售部分土地,或者为了免除什一税的负担而拿出20%的土地补偿给什一税所有者。[25]

一些圈地裁定书会对公共权利的份地补偿情况进行登记。1776至1778年进行圈地的林肯郡内特勒姆(Nettleham)教区的圈地裁定书对公共权利补偿情况进行了详细登记,首先是附属于茅舍的公共权利补偿情况:10英亩3路德22杆份地补偿附属于2个茅舍的公共权利的土地,5英亩1路德11杆补偿附属于1个茅舍的公共权利的土地,4英亩3路德5杆补偿附属于1个茅舍的公共权利的土地,3英亩1路德2杆补偿附属于1个茅舍的公共权利的土地。其次是附属于土地的公共权利补偿情况:52英亩26杆补偿4牛耕[26]地及附属的公共权利,39英亩3路德23杆补偿2牛耕地及附属的公共权利,9英亩3路德22杆补偿1/2牛耕地及附属的公共权利,57英亩6杆补偿4牛耕地及附属的公共权利。[27]

从议会圈地的过程来看,议会圈地是一次大规模的土地产权确认过程。土地产权的确认是一项既复杂又庞大的工程,而且需要大量的精力和资金投入。但是,议会圈地的推进有条不紊,并没有中途夭折。可见,土地产权的确认对于大多数人来说是一件有利可图的事情,尤其是土地产权的明晰使土地流转更加顺畅。

土地流转——英国议会圈地的后果

议会圈地的后果是土地兼并还是土地流转呢?越来越多的研究表明,土地兼并是一个长期存在的问题,议会圈地之前就已经出现。土地兼并的速度从17世纪中期开始加速,但是主要原因不在于圈地,而是经济压力。也就是说,在农场规模和议会圈地之间没有直接的联系,圈地本身没有创造大农场。议会圈地的直接后果是土地流转的井喷式增加。这种土地流转不是大地产吞并小地产,而是农民在土地产权明确的前提下主动地重新配置、规划自己地产的行为。

1.圈地裁定书生效之前的土地流转

圈地裁定书是具有法律效力的土地权利证明,上面详细记载并标明了产权人在圈地之后的土地产权面积和位置。圈地裁定书一经颁布,圈地教区居民的土地产权也就得到确立,土地流转也就得到法律保障。但是,圈地裁定书颁布之前就已经出现普遍的土地流转行为,这是因为议会圈地期间对土地权利的确认使产权人可以自由地处置自己的土地及公共权利。圈地法案对圈地裁定书生效之前的土地及公共权利流转提供了法律保障。关于地产,牛津郡阿斯顿该教区圈地法案规定,“任何按照这个法案将要被授予份地的个人或团体都可以在圈地委员的裁定书执行之前的任何时间合法地给予、授予、交易、出售、遗赠、交还、抵押、限制、让与、转让和确保他的、她的或他们的所有或部分地产、权利和利益。”关于公共权利,规定“任何将要在被划分、分配和圈围的土地上被授予任何公共权利或任何其他权利的个人或团体,在圈地委员的裁定书执行之前的任何时间出售、让与、交还,或者处理他的或他们的权利,圈地委员应该把这样的份地授予各自的买主。”[28]

圈地过程中土地产权的明确及圈地法案对土地权利流转的保障使出售地产及公共权利更加便利。圈地教区出现了大量出售农庄(farmstead)和茅舍以及附带的公共权利的广告。产权人不仅能同时出售房屋、土地及附属的公共权利,而且能在公共权利明确的前提下单独出售公共权利。林肯郡梅辛厄姆和东巴特威克圈地中的圈地委员在圈地过程中对放牧权进行了确认,分配给60个人牛门,但圈地结束之后只有52个人得到了份地,这说明圈地过程中至少有8个人出售了自己所有的公共权利,同时有一些人购买了公共权利。[29]

2.圈地裁定书生效之后的份地出售

圈地裁定书生效之后,圈地教区居民的土地权利以份地的形式得到明确。这时,出售份地的情况更加普遍。越来越多的研究发现,出售土地是农民的主动选择,而不是受到领主或大土地所有者的压迫而放弃土地。一部分产权人出售土地的目的是筹集圈地资金或是减轻圈地费用的负担,但是大部分人是为了得益于圈地本身带来的活跃的土地市场——实现投资、迁居,或退休。伊安·怀特(Ian Whyte)研究了威斯特摩兰郡圈地期间的份地出售,发现大部分的份地出售都是机会主义的投机行为,而不是被迫卖地。[30]理查德·穆尔-科利尔(Richard Moore-Colyer)考察了北安普敦郡的大奥克利(Great Oakley)教区,发现小所有者出售土地是为了释放资本以投资于租地农场或非农产业。[31]购买土地者也不一定是当地的领主或大土地所有者,而是当地的零售商、律师或是外来的专业人士和商人。[32]这些人购买土地的目的是看中了土地未来的收益,把购买土地作为一种投资手段,而不是借圈地之机吞并小地产。

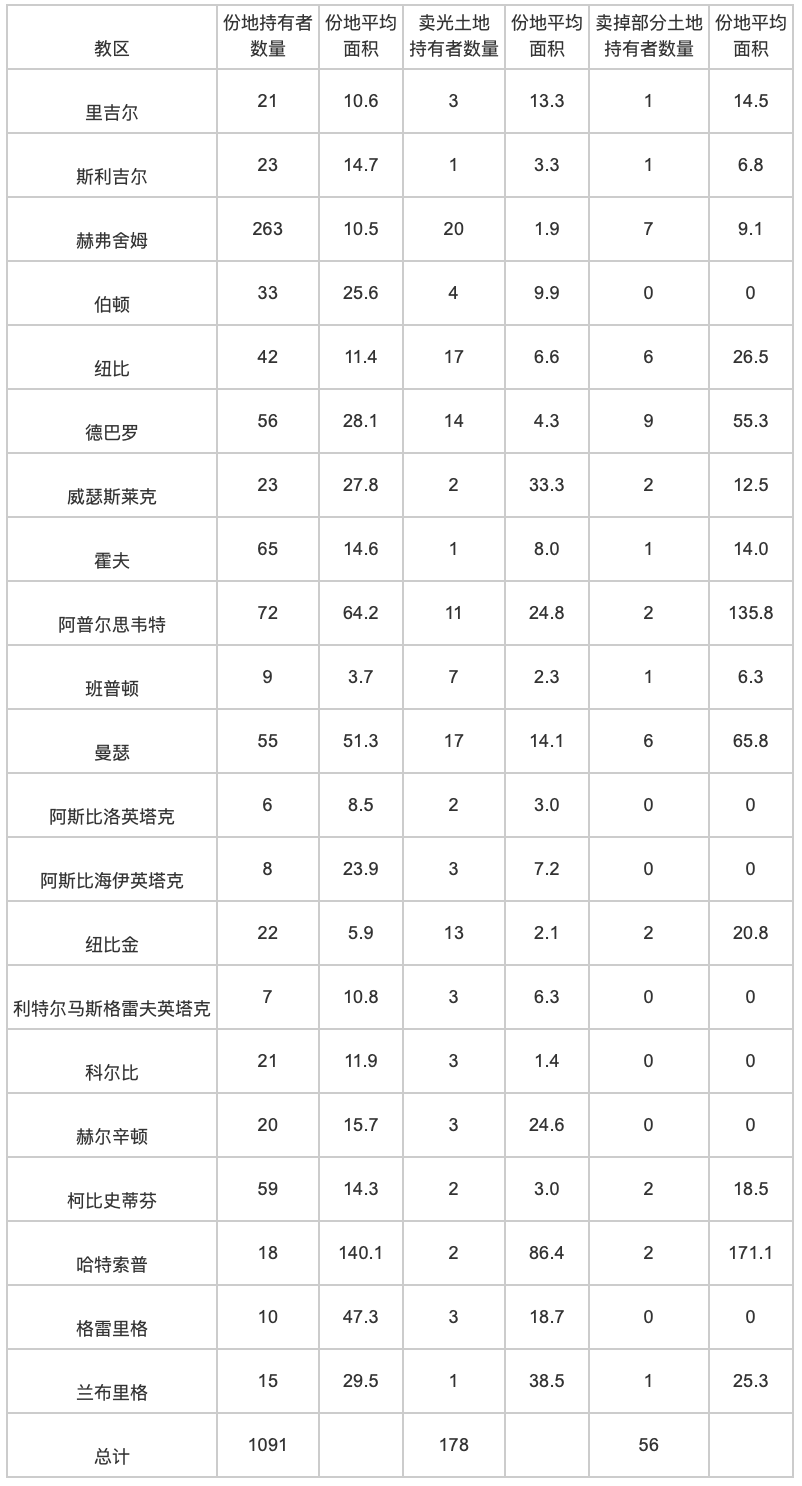

出售份地的情况存在地域差别。在英格兰东南部,圈地期间的份地出售比较普遍。例如,在白金汉郡,圈地期间出现了普遍的土地交易,白金汉郡38.7%的所有者在圈地之后卖光了份地。[33]在北安普敦郡,圈地之后一半的土地所有者卖光了他们的份地,剩下的土地所有者中有三分之一卖掉了部分份地,尽管各个教区的情况有所差别。[34]在英格兰西北部,份地出售的比例相对来说比较低。表2是根据圈地裁定书统计的威斯特摩兰郡份地出售情况。通过表2可以发现,1091名份地持有者中178名卖光了份地,比例是16%,56名卖掉了部分土地,比例是5%。这表明和英格兰东南部的郡相比,威斯特摩兰郡的份地出售不是非常普遍。为什么会出现这种地域差别呢?主要原因在于英格兰东南部和米德兰地区经济相对比较发达,产权人或是在圈地前已经从事其他行业,即使离开土地也有谋生途径,或是可以借机出售土地以投资于其他行业。

表2 威斯特摩兰郡份地出售情况

资料来源:Ian Whyte,“Parliamentary Enclosure and Changes in Landownership in an Upland Environment:Westmorland,c.1770-1860”,p.250.

因此,从议会圈地的后果来看,议会圈地并没有导致大地产兼并小地产,大土地所有者取代小土地所有者,而是促进了各类土地产权人土地和公共权利的自由流转。

结 语

英国议会圈地历时将近两个世纪,通过5000多份圈地法案,圈围起五分之一的国土面积。这是一场历时久、规模大的社会运动,它的启动是诸多因素共同作用的结果,明确土地权利是其中最重要、最持久的推动力。议会圈地的程序虽然复杂,但土地确权的理念贯穿始终。议会圈地以维护产权人的土地权利为原则,设计了一套合理的实施机制,保证了产权人的土地权利得到补偿和确认。圈地议案的出台是基于圈地教区的产权人形成了明确的土地权利的共识。圈地法案的核心内容是明确各类土地产权人的土地权利。圈地法案的实施过程以维护各类土地产权人的土地权利为原则,设计了一套合理的实施程序。圈地裁定书以书面的形式确定了圈地教区土地产权人份地的面积和位置,是具有法律效力的土地产权证明。正因为议会圈地从始至终秉持明确各类产权人土地权利的原则,大多数民众对议会圈地并不抵触,反而参与到议会圈地的实践过程中,与倡议圈地的产权人共同推进圈地进程。正因为议会圈地的土地确权理念得到了大多数民众的支持,议会圈地因而能得以顺利推进,公地制基本上退出历史舞台,混合所有权最终转变为明晰的现代土地产权,英国历史翻开了新的一页。

议会圈地解决了长期以来存在的土地流转不畅问题,土地产权的明确使议会圈地前后的土地自由流转进入高潮。议会圈地期间的土地和公共权利流转已经形成规模,议会圈地之后土地产权的明确完全释放了土地流转面临的压力。土地自由流转为土地资源的有效配置提供了保障,进而促进了农业生产效率的提升。议会圈地为英国现代化社会的建立奠定了经济基础。比较和借鉴英国土地确权的经验和理念,可以为中国农村土地确权改革提供有益的启示。

注释:

[1]Michael Turner,English Parliamentary Enclosure:Its Historical Geography and Economic History,Wm Dawson & Sons Ltd,1980,p.61.

[2]J.L.Hammond and Barbara Hammond,The Village Labourer,Langman Group Limited,1978;Gilbert Slater,The English Peasantry and the Enclosure of Common Fields,Archibald Conatable &Co.Ltd.,1907;J.M.Neeson,Commoners:Common Right,Enclosure and Social Change in England,1700-1820,Cambridge University Press,1993.

[3]Arthur H.Johnson,The disappearance of the Small Landowner,Clarendon Press,1909;G.E.Mingay,Enclosure and the Small Farmer in the Age of the Industrial Revolution,Macmillan,1968;Robert C.Allen,Enclosure and the Yeoman,Clarendon Press,1992;Leigh Shaw-Taylor,“The Rise of Agrarian Capitalism and the Decline of Family Farming in England”,Economic History Review,Vol.65,No.1 (Feb,2012).

[4]保尔·芒图:《十八世纪产业革命》,杨人鞭等译,商务印书馆,1997年;Gilbert Slater,The English Peasantry and the Enclosure of Common Fields;E.C.K.Gonner,Common Land and Enclosure,Macmillan and Co.,Limited,1912.W.E.Tate,The English Village Community and the Enclosure Movements,Victor Gollancz Ltd,1967;J.D.Chambers & G.E.Mingay,The Agricultural Revolution,1750-1880,Batsford,1966;J.A.Yelling,Common Field and Enclosure in England,1450-1850,Macmillan,1977.

[5]Robert C.Allen,Enclosure and the Yeoman,p.21.

[6]Mark Overton,Agricultural Revolution in England,1500-1850,Cambridge University Press,1996,p.192.

[7]Roger J.P.Kain,John Chapman and Richard R.Oliver,The Enclosure Maps of England and Wales,1595-1918,Cambridge University Press,2004,p.1.

[8][9]亨利·斯坦利·贝内特:《英国庄园生活:1150-1400年农民生活状况研究》,龙秀清等译,上海人民出版社,2005年,第34、34页。

[10]赵文洪:《公地制度中财产权利的公共性》,《世界历史》2009年第2期。

[11]M.D.Moor,P.S.Warde,L.Shaw-Taylor,The Management of Common Land in North West Europe c.1500-1850,Brepols Publishers,2002,p.73.

[12][13]G.E.Mingay,Parliamentary Enclosure in England:An Introduction to its Causes,Incidence,and Impact 1750-1850,Longman,1997,p.60,p.62.

[14]D.B.Horn,Mary Ransome,English Historical Documents.Volume X,1714-1783,Oxford University Press,1957,p.433.

[15]Great Britain.Parliament,An Act for Dividing and Inclosing the Common Fields and Common Grounds in the Manor and Parish of Denford,in the County of Northampton,London,1765.

[16]Great Britain.Parliament,An Act for Dividing and Inclosing the Open Arable Fields,Meadows,Commons,and Waste Grounds,within the Township of Syerston in the County of Nottingham,London,1792.

[17]Great Britain.Parliament,An Act for Inclosing Lands in the Parish of Aston Rowant in the County of Oxford,London,1832.

[18]Great Britain.Parliament,An Act for Dividing and Inclosing the Open Arable Fields,Meadows,Commons,and Waste Grounds,within the Township of Syerston in the County of Nottingham.

[19]M.W.Beresford,“The Minute Book of a Leicestershire Enclosure”,Transactions of the Leicestershire Archaeological Society,Vol.23,1947.

[20]W.H.R.Curtler,The Enclosure and Redistribution of Our Land,Clarendon Press,1920,p.246.

[21]Rex C.Russell,“Parliamentary Enclosure,Common Rights and Social Change:Evidence from the Parts of Lindsey in Lincolnshire,The Journal of Peasant Studies,Vol.27,2000,p.90.

[22]Stamford Mercury,17 May,1799.

[23]路德:Rood,英国古时面积单位,1路德约等于1/4英亩。

[24]杆:Pole,面积单位,1杆等于25.289平方米,相当于1/160英亩。

[25]Mark Overton,Agricultural Revolution in England,1500-1850,p.176.

[26]牛耕:Oxgang,英国古时面积单位,1牛耕地约等于18英亩耕地和2英亩草地。

[27]Rex C.Russell,“Parliamentary Enclosure,Common Rights and Social Change:Evidence from the Parts of Lindsey in Lincolnshire,p.91.

[28]Great Britain.Parliament,An Act for Inclosing Lands in the Parish of Aston Rowant in the County of Oxford,London,1832.

[29]Rex C.Russell,“Parliamentary Enclosure,Common Rights and Social Change:Evidence from the Parts of Lindsey in Lincolnshire”,p.72.

[30]Ian Whyte,“Parliamentary enclosure and changes in landownership in an upland environment:Westmorland,c.1770-1860”,The Agricultural Review,Vol.54,No.2(2006).

[31]Richard Moore-Colyer,“Land and People in Northamptonshire:Great Oakley,c 1750-1850”,The Agricultural History Review,Vol.45,No.2(1997).

[32][33]M.E.Turner,“Parliamentary Enclosure and Landownership Change in Buckinghamshire”,The Economic History Review,New Series,Vol.28,No,4(Nov.,1975),p.574,p.568.

[34]J.M.Neeson,Commoners:Common Right,Enclosure and Social Change in England,1700-1820,p.227,p.239.