作者:黄志繁 张 媚 责任编辑:王飞雪 信息来源:《清史研究》2016年第3期 发布时间:2020-01-14 浏览次数: 3277次

【摘要】清至民国婺源县的乡村社会中,神会“会产”已经具备了“土地”的基本性质,不仅可以出租、买卖、继承、抵押,还可把“会权”分割为两部分,即“使用权”(会权,“做会”的权益)和“所有权”(会产,土地本身)。“神会”会产运作中,一块土地可被精细地分割成多份,可以有“四地主”、“五地主”、“六地主”乃至更多“地主”。神会组织在清代以来大量出现,反映出中国小农已经发展出非常灵活处理财产的方式——各家各户零散的资金通过“做会”的方式集中起来投资于土地等不动产,并获得收益。清代至民国,乡村土地物理形状的“零碎化”、土地表述的“租税化”和地权运作“精细化”是三个相辅相成的过程。

【关键词】清至民国;婺源;“神会”;会产运作;地权

中国社会经济史学界和人类学界很早就开始关注“尝产”问题,许多学者都在研究中强调了尝产与宗族组织的密切关系,也指出了尝产是明清以来中国社会极其重要的资本形态。①近年来,由于新资料的发现,涌现了许多关于“会”的研究。②透过这些研究,我们发现尝产的运作组织通常是“神会”,即人们以祭祀神明的名义组织起来的组织,而且,清代和民国大量出现的神会,并不必然与宗族组织相关,举凡民间会社、岁时节日等均可“做会”,其实际乃是广大民众灵活处理资产的手段。遗憾的是,许多研究者都过于强调神会的社会意义,将其作为宗族或其他村落组织的整合制度加以研究,而对其经济属性重视不够,而实质上,神会组织从根本上说,更是中国传统小农的资产运作组织。关于这一点,笔者曾专门论及,①但是,关于“会产”的具体运作机制及所反映出来的近代中国地权状况仍有比较大的讨论空间。本文即拟以笔者收集的安徽婺源县民间会书及分家文书为基本资料,来详细探讨“会产”的运作实态,并对近代中国地权运作状况进行探讨。文中未标明资料出处的引文,均来自笔者收集的清至民国时期的婺源村落文书,特此说明。

一、出租与放息:会产的增殖手段

虽然关于徽州神会的论著颇多,但关于徽州会产来源、管理及资产维系,迄今为止,只有前引夏爱军和许彩丽关于休宁祝圣会的个案研究较为详细,可将其看成一般“神会”的缩影。本文在其研究的基础上,结合民间文献,进一步拓展其论述。

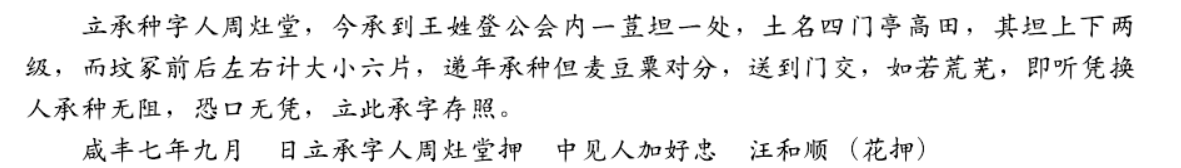

一般而言,神会之会产由两部分组成:一为不动产,即土地、房产等;一为动产,即现金。神会会产要实现增殖,当然是要通过不动产出租与资金放贷生息了。神会的资产运作虽然看起来是简单的两种方式,但实际情况颇为复杂。土地出佃收租是会产实现增殖的惯行做法。婺源县清华镇周灶堂即佃种王姓登公会的土地。契文摘录如下:

这是一份典型神会土地出租的契约。契中出现的“王姓登公会”应是以王姓的某个祖先名义成立的神会。周灶堂租到王姓登公会荳坦六片后,每年种植的麦豆粟等粮食作物需与该会对分。撇开佃户与该会针对此六片荳坦之地的土地产权关系不谈,单就周氏承种的佃租而言,其租额达到50%,其租率不可谓不高;而且,为了保证稳定的收益,该契还规定如果佃户在耕种过程中出现荒芜,该会随即有权收回田地并改佃他人,进而保证了会田出佃收益的稳定。

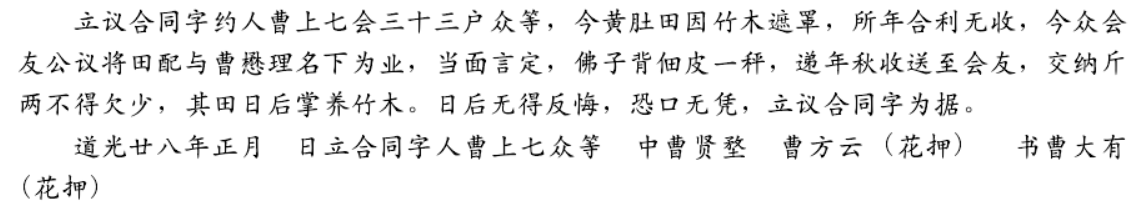

当然,由于乡村土地实际产权关系相当复杂,作为会产的土地运作情况也多种多样。江湾镇篁岭村曹上七会,便因土地收成不佳,而将土地“配”于曹懋理名下“掌养竹木”,并获得曹氏的另一块土地租谷作为补偿。其合同如下:

这份契约颇为难懂,但仔细研读,还是可看出其中的利益关系。由于竹木的遮盖,本属于“会产”的黄肚田没收成,上七会三十三户会众将“黄肚田”配给曹懋理“掌养竹木”管业,这里所谓的“配”,应该是“分配”、“转让”的意思,但曹懋理也不是白得土地,而是必须将佛子背出佃的收成给予会众作为补偿。

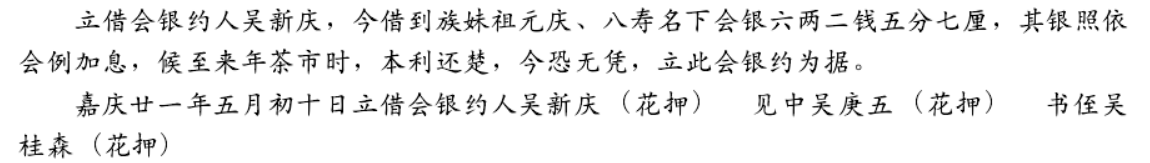

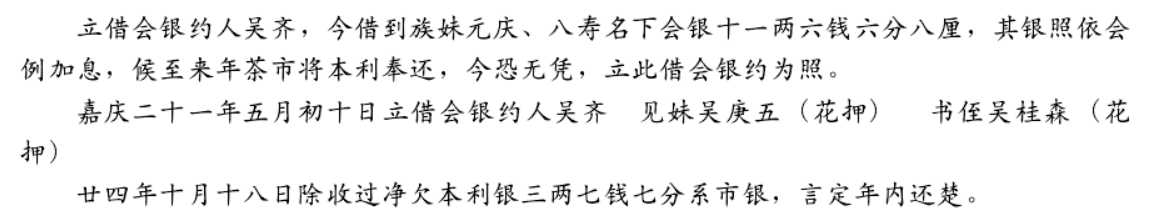

除了将会田出佃以获取一定数量的佃租外,将“神会”会金用于借贷生息也是会产增殖的重要手段。在婺源秋口里源村,我们即见到“族会”出借会金的案例:

很明显,“祖元庆、八寿”即是吴姓的宗族祀会,吴新庆所借银子就是当时由其族妹轮值的族会“元庆、八寿公”祀会的会金。无独有偶,同样的情况还发生在同族人吴齐身上,吴齐向族会所借银两甚至比吴新庆借的还多,据借约有云:

以上二份借据提到所借对象均为“元庆、八寿名下”,而且借贷行为发生的时间一致,表明二人是同时在族会行会当天提出的借贷请求。从祀会能够为多人提供一定数量的资金需求来看,其经济实力不容小。该祀会利用会金向族人放贷,并按照“会例”收取一定的利息,到第二年茶叶上市时再行清偿,这样做既满足了族人的资金需求,更为祀会的会产带来相当的利息收入;“神会”的这种促成有形会产增殖的行为,充分保证了会员在拥有“神会”股权份额的条件下获取相应经济利益的增加。

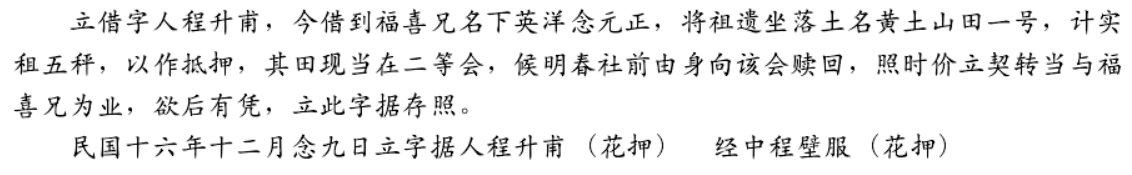

神会有时还会接受个人田产的“出当”,诚如阆山程升甫于民国十六年(1927)所立“借条”:

从字面上看,“二等会”有其“春社”祭祀之时间,说明是当地一“神会”无疑。虽然无法确知“二等会”祭祀何种神灵以及出当的利息几何,但上引材料已充分显示出二等会参与了当地的土地典押领域。程升甫与福喜发生了借贷关系,福喜因出借款获得程氏的一块山田的抵押,但这种抵押不是即时性抵押,而是一个有一年预期的抵押。抵押时,这块山田已经出当给了二等会,但程升甫仍能将出当了的山田无息“抵押”或“转当”给福喜。从这个意义上说,这一活动明显属于“二次当”的范畴,表明即使个人将土地出当给了会社,出当人对该土地财产仍有一定的处置权,至少在二等会“明春社前”确实如此。

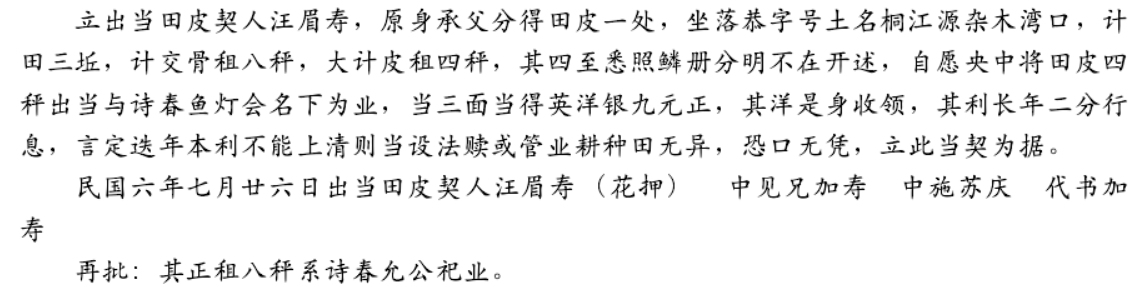

再看婺源县赋春镇汪眉寿于民国六年(1917)与诗春鱼灯会所订立土地出当契约:

上揭契约反映了婺源复杂的租佃关系,大致说的是汪眉寿将从父亲手上继承分得的“田皮”田68一处,皮租若干,由于某种原因以九元大洋的价格、二分的年息“出当”给诗春鱼灯会,并规定汪氏如不能按时还上本利则需原主设法取赎或者该田尽归灯会管业耕种。在这里,诗春鱼灯会作为独立的个体组织接受汪眉寿“田皮”的出当,以此获得了一定的利息收益。

汪眉寿此契的土地交易还反映了婺源乡村社会复杂的土地租佃关系,①相对于田皮、皮租而言的是田骨、骨租,上述契约体现的是个人将“田皮”即土地的使用权出当给“神会”的情形,然从“再批”一行文字看来,该片土地的正租(即骨租)系属会社,说明其田骨即田产的所有权应该属于诗春鱼灯会,汪眉寿出当的从父亲手上传下来的这块土地,应当是诗春鱼灯会出佃给汪家的一处会产地。既然是出当,那么该田的“田皮”所有权仍归汪眉寿所有,在本利还清的情况下可以取赎和管业耕种。但于诗春鱼灯会而言,不管此田的“田骨”来源如何,接受汪眉寿的“田皮”的出当,某种程度上即增加了“神会”的会产;无论是将会产土地出佃给汪氏家族耕种也好,还是接受汪眉寿祖遗原会田田皮的出当也罢,诗春鱼灯会都在这个过程中实现着会产的增值。

二、会权转让、抵押、买卖与继承

前文已经指出,“神会”做会行会时可以给会员带来一定的物质和经济收益。在这种背景之下,确认这一收益的“神会”股权便很容易成为乡村小农日常经济生活当中的一种“期货”。特别是在经济紧张的时候,“神会”股权作为有价“物权”进入经济流通领域也就变得顺理成章。

在婺源县,“神会”股权的买卖基本以“出卖”、“断骨出卖”、“断骨绝卖”、“出当”的词汇来确定交易关系的形成,但在实际操作中,对买卖双方权利和义务的规定又俨然形成不同的交易规范,归纳起来,大致存在股权交易的“不过割转让”与“过割转让”两个范畴。

1、股权不过割,转让“会权”。

关于徽州会权的转让,刘淼讨论过会权交易的“出替”制度,所谓“出替”就是会权的转让。但是,必须指出的是,“出替”只是转让“会权”,即转让基于会的股份而产生的收益(一般是获得租谷、吃酒、分肉等权利),而不是转让会产。转让“会权”和转让“会产”在清至民国婺源会契、分家文书中是有严格区分的。

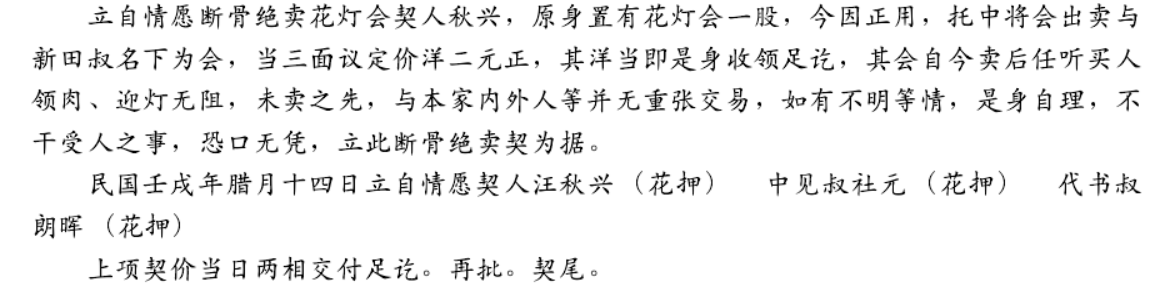

以鄣山江村汪新田于1920年代所购买的“神会”股权为例说明。民国十一年(1922)汪新田与汪秋兴所签订会契如下:

上契中,汪秋兴因经济紧张将花灯会一股“断骨出卖”与汪新田,汪新田在付过一定数量的价洋之后,获得了该花灯会份额中一股做会行会的权利,具体为契文中所谓“领肉”、“迎灯”两项。类似的情况还发生汪新田在民国十三年(1924)与汪旺时所订“绝卖”汪帝会的契约当中:

由上可知,汪旺时向汪新田转让的同样是汪帝会之“饮酒、领肉”这一行会、做会的基本权利,与汪秋兴出卖花灯会股权的交易并无任何本质区别:虽然此二份契约均明言“断骨绝卖”,但在实际操作过程中均明确买人获得的是行会、做会之权利,与刘淼所界定的股权不过割交易基本相符。①

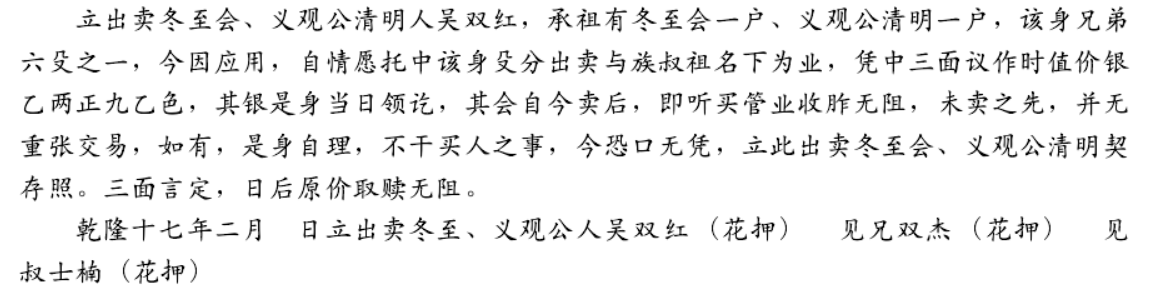

在另外一些股权交易的会契当中,我们发现,由于股权并未完全过割,原“神会”股权持有人仍保留部分处置权,在契文中往往会写有出让人对股权的后续处置情况。这在乾隆至民国时期的婺源乡村社会均属多见,如秋口里源吴双红于乾隆十七年(1752)二月所立出卖冬至会、义观清明会契所载:

本契中吴双红将冬至会、义观公清明会拥有的股权转让给了族叔祖,族叔祖在交付一定的股金后获得了该二会相应的“管业”、“收胙”的资格;这一交易也没有实现股权的完全过割,在契约正文后面另附“日后原价取赎无阻”,表明上述二会股权在此交易中只充当了财产当押的角色,而吴双红出让二会“管业、收胙”的权利则相当于当押所产生的利息。时隔一百多年后,类似的情况还见于江湾晓容村曹士昭同弟士珩于咸丰八年(1858)二月同曹起旺签订的“断骨出卖”一股冬至会股权的契约,契文同样规定“其会言办(定)原价取赎”。吴双红和曹士昭兄弟仅以转让“神会”行会做会的权利就获得他们所急需的资金,而日后又只以原价取赎,他们所付出的代价还算不大。

实际上,并不是所有转让“神会”股权的会员都如此幸运,在一些股权赎回过程中,常常要求出让人在原股权转让价格的基础上加上按照“大例”(应为民间通行的惯例)所产生的利息。而民国九年(1920)三月十四日婺源县鄣山江村汪庆云将从甲兴父遗有新挂灯会一股以“英洋三元正”的价格“断骨绝卖”给汪新田时,即在“再批”当中额外规定:“其洋照依大例行息,候至来年茶市将本利一并送还,倘有本利不清,任凭买人饮酒领肉无阻”。可见,汪庆云除了出让了股权之做会、行会权利之外,在取赎股权时还得将原价的基础上按“大例”行息本利一起奉还,其代价比“原价取赎”的情形要高;而从契文对无法取赎的假定情形来看,一旦出让股权人无法赎回,买人可以继续行使行会做会的权利,表明契约签订时出让的只是当年的“神会”股权及其附带的行会、做会的权利。

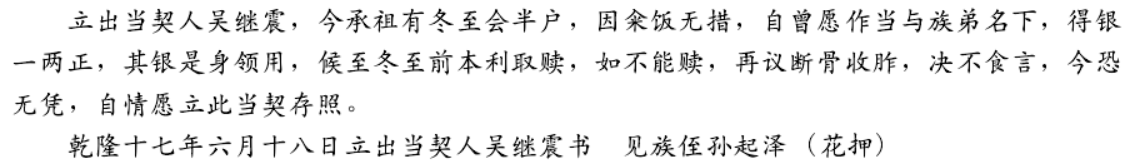

既然“神会”的股权可以作为有价“物权”进行买卖交易,那么在人们经济生活遇到困境时,将“神会”股权加以出当抵押亦不失为一条后路。毫无疑问,“出当”或“作押”的交易显然也是不过割的股权交易,故不论有无行使“神会”股权所赋予的行会做会的权利,出当人同样还需要付出以原价为基础的本金和利息,诚如秋口里源的一份“出当”契约所载:

此份“出当契”中,吴继震并未提及冬至会半户的行会做会权利的出让,只是在假定无赎回能力时“再议断骨收胙”,在这里,冬至会半户的股份完全被当做一种有价“抵当物”得以存在;但在回赎该股权时,其返还的赎金同样包含本金和利息两个部分。与吴继震出让冬至会相类似的情况还见于民国十二年(1923)五月二十日鄣山江村署名汪裕全的一份借条当中,其大致内容是汪裕全以汪帝会半股“作押”向其婶李爱女借到三元大洋,并规定“来年随时取赎,如有[本]利不清,任凭领肉饮酒”。由此我们可以断定,在出当和抵押场合,“神会”股权往往只充当了纯粹的抵押物的角色,是一种有价固定资产;小农凭借其拥有的“神会”股权的出当或抵押,从而盘活了其日常生活所需的资金量。

2、股权过割,买卖“会权”。

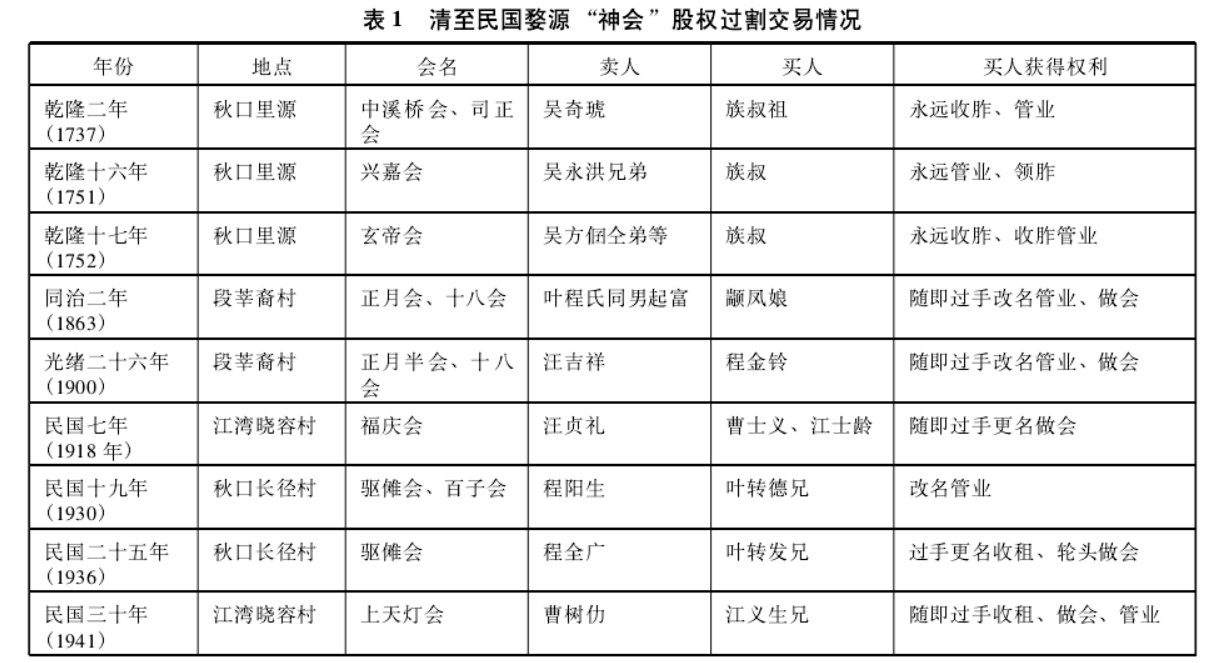

与不过割会权的转让相对应的交易是“神会”股权的过割交易。在阅读会契的过程中,笔者以为“出卖”、“断骨出卖”和“断骨绝卖”这些字眼可能意味着对股权交易的过割,但所有文书所载的内容均否决了这一猜测;不过,文书的另外一些文字如“永远管业收胙”、“改名管业”、“过手更名”、“过手”等却引起了笔者的注意,很明显,这些字眼才意味着“神会”股权的过割交易。“过手改名”这种“神会”股权的过割交易在清至民国的婺源并不少见,笔者整理收集的相关会契制成表1。

很明显,表1所列“神会”股权的交易基本遵循着这样的规律,那就是:买人不但可以获得行会、做会的基本权利,而且在交易过程中还实现了股权的买断,“权利获得”一栏所谓“永远管业”、“改名”、“过手”等词语即是对这种买断的过割交易的强调和明确。

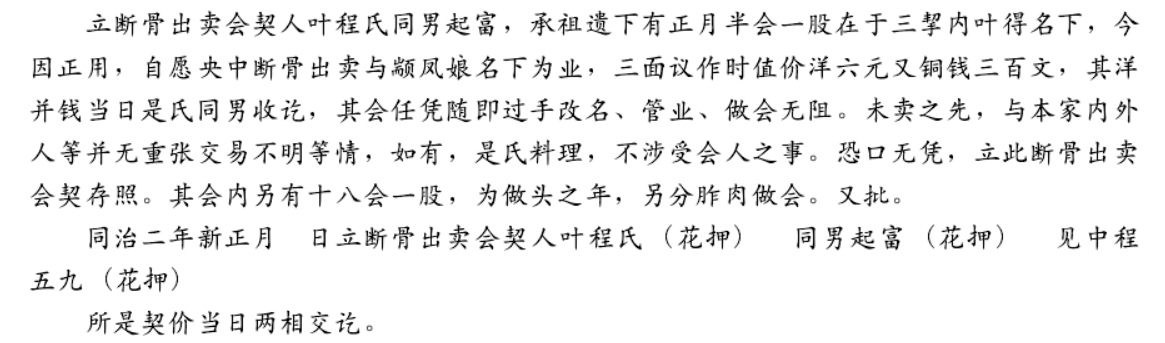

为了更好地说明股权过割交易的实际情况,下面举段莘裔村同治二年(1863)叶程氏同儿子叶起富出卖正月半会契的例子。

上引材料中反映的是颛凤娘与叶程氏及儿子叶起富之间的转让正月半会及其附属之会正月十八会之股权的一桩交易。颛凤娘付出洋六元又铜钱三百文后,随即获得了该正月半会的做会管会的权利以及此会中之会——正月十八会一股的做头分胙肉的资格,这与一般的股权交易并无什么实质差别;特别值得注意的是“随即过手改名”一句,即点明了此次交易为股权的过割交易,通过“过手改名”实现了股权的买断。

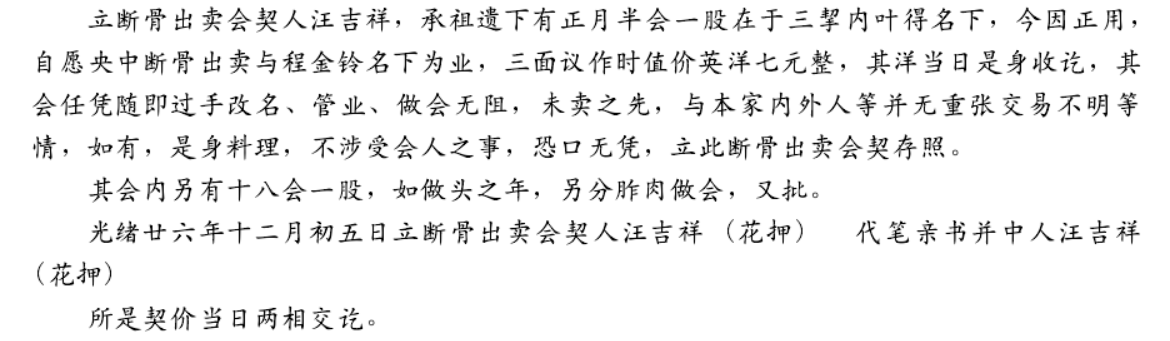

随着时间的推移,上述正月半会几经周转落到了汪吉祥手中,他以“今因正用”为由于光绪二十六年(1900)十二月初五日将正月半会一股及其附属正月十八会一股继续转让给当地的程金铃名下,契约的内容为:

对照前引两则契文可知,二者所描述的交易主体均是正月半会一股及附属会十八会一股之股权,只是在价格上后者比前者稍微高出了一点点。虽然两则材料都说股权是“承祖遗下”的财产,但也正因为有契文规定的“随即过手改名、管业、做会无阻”,才使得正月半会之一股及其附属十八会一股股权持有人在短短的数十年当中几经周转,从叶程氏同男叶起富到颛凤娘,再汪吉祥到程金铃,其主人多有变换;与此同时,出让人均没有对原股权的出让提出任何后续的处置情况,说明“过手改名”的过割交易确实是对于“神会”股权买断的一种处置方式。

3、股权出让后预期有限责任的追认。

由于“神会”围绕祭祀祖先和神灵而成立的,其做会、行会时间一般固定在每年的某个特殊时间,而为了保证“神会”会田等会产的租税定期完纳,会员在“神会”每期行会之时都负有一定的责任,故而会员拥有“神会”股权附带的权利和义务并不局限于其行会、做会的当期,在后续的任何周期行会之时,其与“神会”仍然紧密绑定在一起,尤其是会产的缴税与祭祀会金的认筹方面更是如此。在这样的背景之下,在“神会”股权的不过割与过割交易过程中,均涉及到原股权持有人对这一责任是否担当的问题。

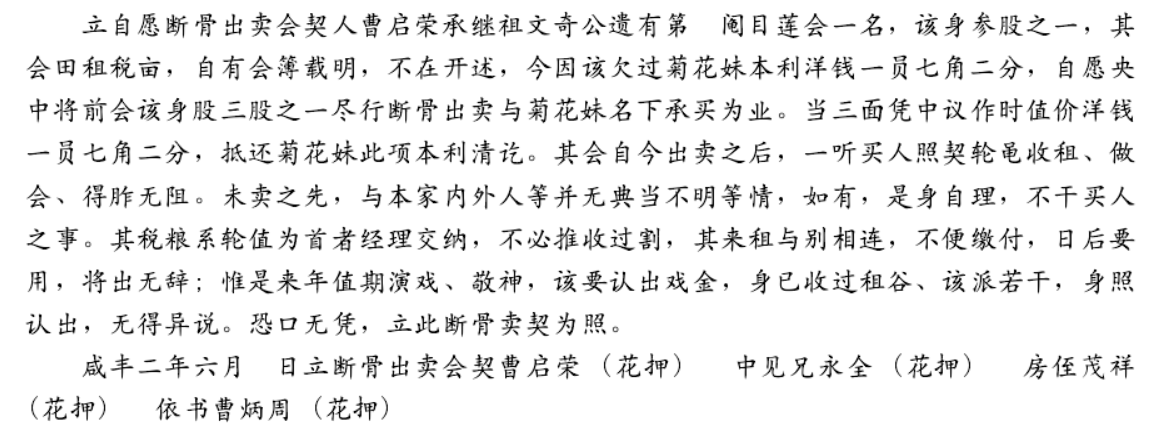

在婺源仅有的数份涉及这一情况的会契中,我们发现了出让人对拥有股权出卖后所附带的预期责任的追认的情况。此见咸丰二年(1852)六月曹启荣卖目莲会契如下:

此份契约是江湾晓容村曹启荣因欠款而将目莲会股权用于抵债的情形。由于曹启荣之前欠下“菊花妹”本利洋钱一共一元七角二分,为了偿债,曹氏将其拥有的目莲会“一名”(很多会契所言“一名”、“一户”等,都是指会权的“一股”——笔者注)之三分之一股卖与“菊花妹”名下,后者因此获得了该股权所附带的“轮黾收租、做会、得胙”的权利。不过,由于该神会置有一定的田产,每年到期均需轮值为首者安排会众完纳一定的租谷税粮,“菊花妹”根据曹氏所欠款认抵购买到目莲会三分之一股,但无需负责该转让股权所附带的未来税粮租赋任务,即其所产生赋税完全由出让人承担;就连来年值期行会时的“演戏、敬神”活动所需的费用,也均由曹启荣“认出戏金”。

对未来预期会产税责的追认,还体现在同村汪贞礼民国七年(1918)十二月所立卖“福庆会”股权的一纸契约之中:

在这里,汪贞礼直接将“福庆会”称作“神会”,表明用“神会”概括当地一般的祭祀性“会”组织已经是一种通行做法;此份契约不是为了抵债而采取的股权转让,而是一般的正常股权交易,但在权利的获得上,曹士义、江士龄获取的却是“随即过手更名、做会”,是一纸过割的买断交易。值得注意的是,在预期税务方面同样规定“其来租与别号相连,不便缴付,日后要用,将出无辞”一句,说明汪贞礼仍要承担以会田产生的未来租税完纳的义务。

以上论述提示我们,无论不过割还是过割的股权交易,在涉及预期税费、未来祭祀会金的认筹等场合,股权出让人仍需对应付责任加以追认,其与买家进行的权责转让,仅仅是会契所载明的部分。尽管如此,于“神会”股权出让人而言,但凡不过割与过割的股权交易形式,以及出让人对预期税费的追认等等,都是交易双方根据各自实际情况以及市场走向协商达成一致意见的表现;不论怎样的交易形式,都为出让人在有资金需求时提供一定量的资金支持,说明股权已然作为有价“物权”进入经济流通领域,而会众可以灵活处理“神会”股权,又让会员在日常经济生活领域增加了一份可以处置的资产。

4、“会”与分家析产。

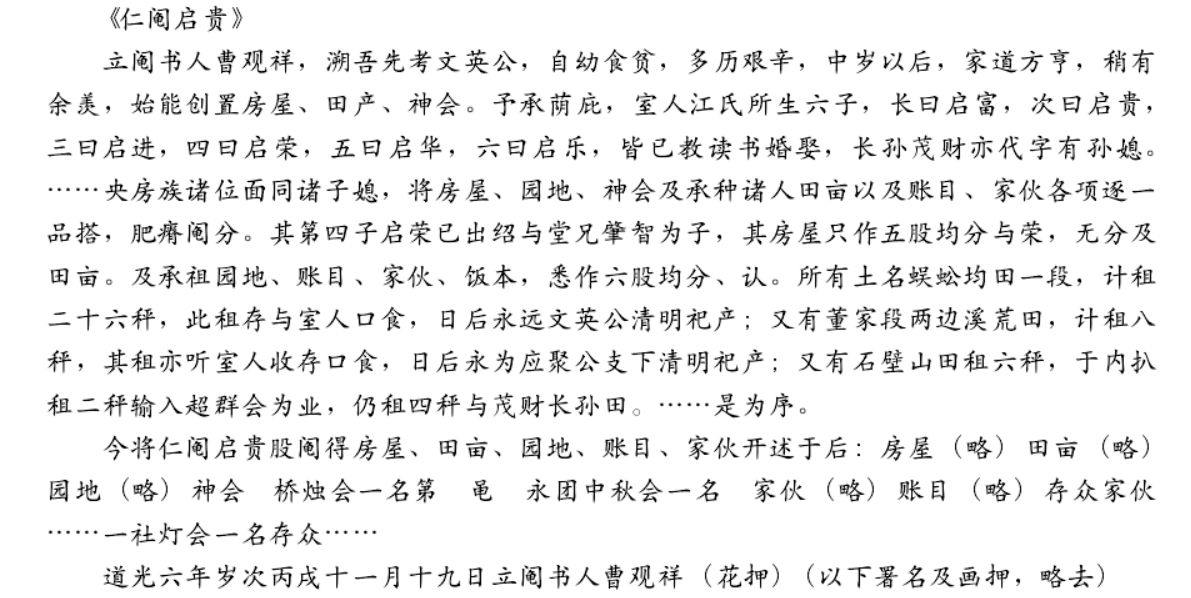

婺源诸多会契对神会股权来源多言“承祖遗下”、“承祖遗有”、“承父遗有”、“承父阄分”、“承父置有”等等,表明它们无一例外地属于持有人从父辈那里通过家庭析产或直接继承下来的财产。可见在以“诸子均分”为原则的分家析产的场合,“神会”会权股份常被持有人纳入被均分的家庭财产当中来,实现着“神会”股权的子嗣继承。如道光六年(1827)十一月曹观祥所立分家文书中的一份如下:

一般而言,分家书的份数取决于子嗣人数的多少甚至孙辈的数量,待阄定均分的产业后分别为各子单独订立一份分家书,故而每份分家书的内容也各不相同,上引分家书标题为《仁阄启贵》,表明此份分家书所载是曹观祥二子曹启贵阄得的财产细目,文书由曹启贵收执。此份曹启贵拥有的分家文书稍显冗长,全文载于一小本集册当中,这里的引文只是择要而录。从这份分家书的序言看来,曹观祥拥有的房屋、田产、神会各项,从父亲文英公手上即已开始发韧,在此又将“房屋、园地、神会及承种诸人田亩以及账目、家伙各项逐一品搭肥瘠阄分”给诸子经营,在这里我们看到,“神会”与房屋、田产等有形家庭财产并列在一起,已然充当着家庭固有资产的一部分。①文书正文所载曹启贵阄得“神会”数量并不多,仅桥烛会、永团中秋会二股,但其他另外五兄弟也应分得同样多的“会”股,因此可知曹观祥所置的“神会”数量并不在少数,说明在当地置有“神会”股权十分流行,仅曹观祥一家就拥有十几个“神会”的股权。

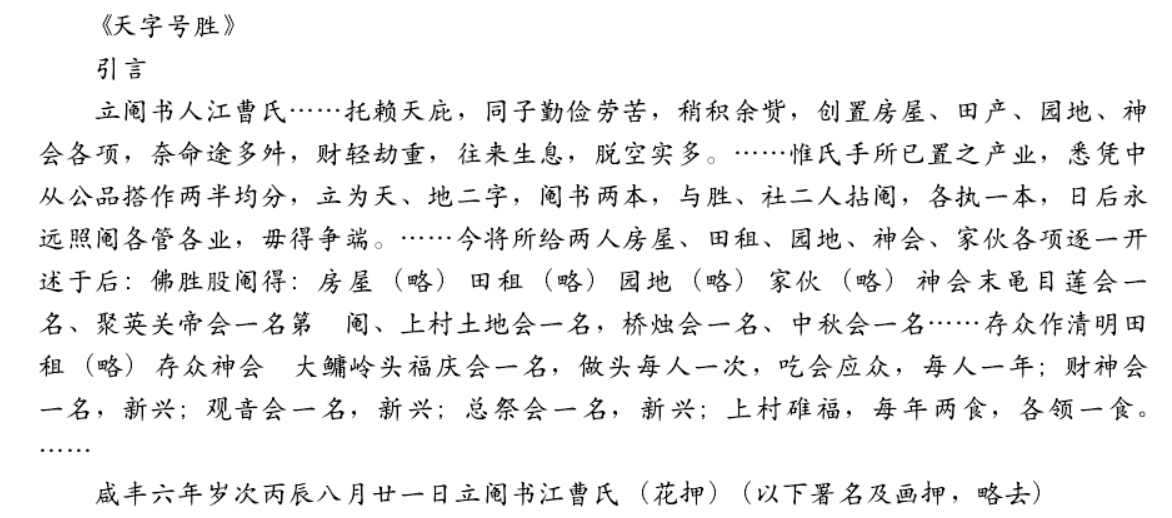

值得注意的是,曹观祥并未将自己的所有家产尽行品搭均分,而是将一部分田产留作家族的清明祀产,“神会”均分之外,还留有“社灯会一名”予以“存众”。可见作为家族的尝产,“众存”产业也是族人共有财产,其财产来源仍是家族分家时的提留;②不仅如此,为了聚合家庭凝聚力和维系血缘家族关系,大多众存祀产乃至“存众神会”都会安排子孙轮流或者共同经营。这在咸丰六年(1856)江湾晓容村江佛胜所获得的《天字号胜》分家书中也有很好的体现,参见文书所载:

江曹氏所订分家书同样将“神会”与房屋、田地以及日用“家伙”一并作为家庭财产给两个儿子作为分析之产,除了将目莲会、关帝会、土地会、桥烛会和中秋会等股份均分给了佛胜外,还在长子的分家书上列出了二子轮流经营的存众祭祀祀产和“存众神会”。很明显,存众清明祀产就是家族共有之尝产,是祭祀祖先赖以生存的经济支柱,而“存众神会”聚合各种神会扩充“存众”财产,除了可以获取更多的神会收益拓展祀产份额外,还可以此为契机联络兄弟感情。上揭分家书所载存众神会的数目并不少于佛胜阄分得的数量,拥有股权经营方式也基本以二房轮流应付,出于维系血缘家族关系的目的相当明显。

对于传统乡村社会中的一个完整大家庭来讲,分家无疑会促成家庭成员某种程度的离散,而“存众”资产的存在则对此多少能起到一些弥合作用,故此,有些经济情况较好的家庭在分家时,往往偏重于将一些“神会”股权划到“存众”一项上面。如民国二十六年(1937)秋口长径村叶忠源、叶忠盛二兄弟分家时,各自获得驱傩会二股,而划到“存堂”名目一项就有“驱傩会二黾一户;观音会八黾一户(义进时共);①百子会一户;嘉盛会半户;嘉盛会半户(义进时共);福泉庵礼首一户(义进时共);永隆灯会一户;仝上又一户(义进时共);春进会三黾一户;仝上二、六黾又二户(义进时共)”,远远超出叶氏二兄弟所阄分到的“神会”股权数目。

总之,“神会”股权在一些分家书中被视为家庭财产的一部分用于分家析产或划归“众存”资产,说明“神会”股权可以带来预期收益和存在经济价值的特性已被人们所认识,由此我们才能理解为何人们会将获取“神会”股权当做家庭置业的组成部分;把股权当做均分的财产加以阄分也好,划为“存众神会”也好,都使“神会”股权在代际之间实现了传承,保证了整个“神会”股份结构的完整及做会、吃会的正常运行。就“神会”股权的处置问题而言,整体的“神会”给了会员充分的“神会”股份处置权。

三、讨论

通过上述论述,可明显地看到,在清至民国婺源县乡村社会中,神会已经成为家庭财产的重要组成部分,民众把财产放在神会中,并通过会产出租、放息等手段来达到增殖的目的。神会也可用来出卖、转让、继承、抵押,乃至继承。会权的处置又可区分为“过割产权”和“不过割产权”两种。“不过割产权”仅仅是“做会”权利的“出替”,即转让与会权相关的权益,而不转让会产;“过割产权”即处分全部会权,不仅包括处分“做会”的权利,还包括会权后面的土地等不动产也随之转让。这一点颇类似于土地交易中的“田面权”与“田底权”。

以往学界对神会“会产”的认识并不准确,大多数学者都认为“会产”是一种集资性质的民间组织,仅从“神会”对会田等有形会产的处置角度着手考察,对会人将“神会”股权如何处置往往缺少应有的了解;即使有一些对会权“出替”的关照,限于文献资料的缺乏,对它的交易性质的认识也并不完全准确。实际上,清代至民国婺源县乡村社会的神会“会产”,已经具备了“土地”的基本性质,不仅可以出租、买卖、继承、抵押,还可把“会权”分割为两部分,即“使用权”(会权,“做会”的权益)和“所有权”(会产,土地本身)。“会产”获得类似于土地的性质,当然是因为“会产”本身往往就是土地等不动产的缘故。但是,特别值得注意的是,“会产”往往是一块土地多个所有者,即往往一块土地分割为多股,由多人持有。这种从横向对土地所有权的分割,不同于从纵向把土地分为“田面”和“田底”的分割,后者最多可把一块土地分为“一地主”、“二地主”、“三地主”,前者往往可以在一块很小的土地上精细地将土地收益分割成多份,也就是说,可以有“四地主”、“五地主”、“六地主”乃至更多“地主”。

从这个意义上说,神会组织在清中期至民国大量出现,反映出中国小农已经发展出非常灵活处理财产的方式——各家各户零散的资金通过“做会”的方式集中起来投资于小块土地等不动产,并获得收益。

笔者曾经撰文指出了清代徽州契约文书中土地的“税租化”和“零碎化”特征,即土地物理形状上越来越小块,甚至大多数交易的土地没有超过半亩。①考虑到清代以来土地零碎化的事实,那么,清至民国小农通过做“会”的方式对零碎的小块土地进行精细的资产运作,就是必然的选择了。因为如此小块的土地,无法再从物理属性上进行精细分割,只能众人合伙购买一小块土地,通过“做会”的方式,放租、生息,产生更多的附加值,然后众人再按照股份分配。因此,可以说,清代至民国乡村土地物理形状的“零碎化”、土地表述的“租税化”和地权运作“精细化”是三个相辅相成的过程,其背后反映的事实是中国乡村产权观念的重大变化,值得更加深入的研究。