作者:徐 蕴 责任编辑:杨文茹 信息来源:《中国经济史研究》2019年第5期,第177-185页。 发布时间:2019-12-30 浏览次数: 13840次

【摘 要】20世纪80年代初的农村家庭联产承包责任制改革,是党和政府进行体制创新的重大举措,具体到农村基层首先是一场集体生产资料的分配运动。通过评级定产、产量定户、抓阄分配等环节,将耕地、资金、生产工具等集体生产资料下分到户,这是农村实现“包产到户”的关键。资源分配是农村由集体化体制向分户经营体制转型时期的焦点性事件,其中既伴随着老农、干部的顾虑与担忧,又饱含着农村百姓的期盼与憧憬,而这种矛盾则是在改革开放大潮下国家政策和地方实践相互碰撞而产生的激荡涟漪。

【关键词】集体化时期;包产到户;生产资料的分配;沈家村

一、引言

邓小平曾多次说:改革是中国的第二次革命,改革自农村始。[1]以家庭承包责任制为主的农村改革,自兴起之时,就成为学界关注的热点之一。自20世纪八九十年代始,就有相关部门先后整理、编辑和出版了一些关于农村经济体制改革的文献史料,[2]当代史研究领域发表或出版的回忆、口述类著作也逐渐增多。[3]20世纪80年代末90年代初,随着农村经济制度改革遇到瓶颈,学界出现了关于农村改革的对策性研究,并更加重视对以往改革经验和问题的讨论。[4]进入21世纪以来,农村经济改革更是日渐成为中共党史、中国当代史研究的热点。[5]梳理上述研究的思路,大部分以聚焦高层、宏观研究为主,多是政策变化的脉络梳理和效果评价,所关注的是家庭承包责任制实行后出现的新情况以及全国和地区面临的新问题,而对体制剧烈变迁下,乡村社会具体的调试过程和历史细节着墨不多,在反映体制微观层面变化方面大多是片面模糊的。

如何对转型时期农村微观社会的体制变迁作详细解读,笔者认为,“包产到户”[6]下农村集体生产资料的分配是一个比较合适的研究视角。对于数以亿计的农民来说,“包产到户”首先意味着打破集体制的枷锁,获得村庄、生产队的耕地、资金、生产工具等集体资源。换言之,家庭联产承包责任制在本质上首先是一场农村集体资源的分配。然而着眼于村庄层面,“包产到户”运动究竟是如何展开的呢?生产队用什么方法将原先属于集体的资源分配到各家各户?村民对“包产到户”又有什么样的看法?这些基本问题的解决,正是本文要做的工作。为此,本文选取山东省沈家村作为研究案例,对其进行了田野调查,并结合所掌握的村级原始材料,[7]来分析该村耕地、资金、生产工具等集体资源的具体分配过程和村民对于“包产到户”的顾虑和期许,以期考察体制转型时期乡村经济社会秩序的具体问题,寻找小村庄秩序和大国家秩序之间的关联。

二、“包产到户”的来临

20世纪80年代初,农业生产责任制改革的大潮打破了处于集体化时代下沈家村的宁静生活。位于鲁中丘陵北缘的沈家村,是淄博市淄川区岭子镇下辖的一个普通村庄,该村属丘陵地形,山岭薄地占80%,农业生产以旱作农业为主,主要种植小麦、玉米。[8]该村于1951年完成土地改革,开始走上集体化道路。1953年成立互助组,1955年开始办初级社,1956年进入高级社。1958年9月,岭子人民公社成立,[9]沈家村开始被纳入政社合一的人民公社体制。[10]1961年,经过体制调整,确立了以生产队为基本核算单位的集体所有制,在生产组织上沈家村大队下分为7个生产队,这一组织形式一直维持到1984年公社体制正式瓦解。[11]因此,自解放后至20世纪60年代初,沈家村完成了农业的社会主义改造,走上了集体化道路。被置于公社构建的体制空间下,村民们在生产队里编织生活的经纬,在集体的土地上经营着自家的生计。到1982年,沈家村大队共有农户388户,农业人口1388人,总耕地为1726亩,人均占有1.24亩。[12]这是20世纪80年代初沈家村在体制变革背景下实行生产资料分配的基础。

1980年9月,中共肯定了以“包产到户”为代表的农业生产责任制的新形式。[13]1981年底,全国已有50.8%的社队将土地分给农户,并订立了包产额度和其他业务。[14]1982年1月1日,中央明确肯定“目前实行的各种生产责任制都是社会主义农业的组成部分”。[15]解除了思想束缚后,在20世纪80年代初的两三年内,“包产到户”的大潮兴起于全国各地。在全国农村改革大潮的推动下,淄川区也开始了农村家庭联产承包制的改革。1981年淄川区东西两山区的部分生产队首先采用了“联产承包”形式的生产责任制,1982年淄川区出现推行生产责任制的高潮。是年底,全区23处人民公社2124个大队,采用联产到劳的大队有734个,占34.6%;包产到户的大队399个,占18.8%;包干到户的大队724个,占34.1%;其他形式的大队267个,占12.5%。[16]

生产责任制带来的最基本的变化,就是农业生产资料——耕地、集体资金、生产工具,以公有制为基础,将使用权转给了生产者。而这场转让生产资料使用权,亦或说是集体生产资料的分配运动,也不可避免地波及沈家村。沈家村的承包责任制改革推行的比较晚,在1982年12月以前,各生产队还处在犹豫与观望中,迟迟没有落实联产承包责任制。[17]直到1982年12月,淄川区委正式发出《农业生产责任制试行办法》,规定广大社队要“实行分户经营、包产分配”,“合理划分承包地,搞好生产资料的统、分、包”,[18]岭子公社明确规定“要在1983年开春以前完成各生产队的土地分配工作”,并派出公社指导小组指导各大队“包产到户”工作。[19]在上级的明文规定和公社的领导指示下,沈家村的生产资料分配工作正式开始。

根据中央“在生产队领导下实行包产到户”的精神,[20]沈家村以生产队为基本单位,“通过各种形式向社员交底,广泛征求意见,慎重地落实分配方法”。[21]经过沈家村大队领导干部和各生产队队委会多次开会讨论后,基本确定了大致的分配方案,并于1982年底至1983年春开始了第一次“包产到户”的分配。分配过程中,各生产队在贯彻上级指令的同时,结合自身的实际情况,采取了灵活多样的分配方法,将集体的耕地、资金、生产工具下分到户。

三、资源的分配

“包产到户”开始于对集体耕地的分配。在正式分配耕地之前,沈家村大队先将分配的耕地分为责任田和自留地两种,并根据承包产量和全村耕地总面积,确定责任田和自留地的总面积,责任田按每人承包产量分配,自留地按平均每人0.16亩的面积分配。[22]在1983年春节前,各生产队首先采用按人划片、抓阄分配的方式,将位于西面、北面山坡上的自留地划分完毕。[23]春节刚过,生产队队委带领村民,按照步骤开始了对承包地的分配。

承包地的分配大致分为六个步骤,笔者以第6生产队为例进行说明。分配的第一步,是评产定级。按照淄川区委《农业生产责任制试行办法》的规定,各生产队首先“按照土地好坏、距离远近、操作难易、水利条件等”,将各队承包耕地划分为不同的种类,再“以三至五年的平均产量为依据”,划分耕地等级。[24]6队以历年的耕地产量记录为依据,并邀请经验丰富的老农对耕地今年的产量加以判断,将承包地分为水浇地和旱地两类,又将水浇地分为六个等级,将旱地分为四个等级。[25]划分完承包地的种类和等级后,开始第二步,按人定产,即确定每人各类耕地的承包量。6队会计吕永怀以去年所产粮食的亩株数、穗粒数和穗粒千粒重,测算出水浇地和旱地两类承包耕地的总产量为110770斤和20900斤,[26]再以总产量除以生产队总人口209人,确定该年每人水浇地的承包量为530斤、旱地的承包量为100斤。[27]

确定每人承包产量后,进行第三步,按产分地。以每人承包的粮食产量为依据,计算出所分配的每块耕地的面积。吕永怀在回忆这一步时强调:“必须得保证所分的每块地产的粮食数一样,好地产的粮食多,分的就少,孬地产的粮食少,分的就多。”[28]以水浇地为例,为保证每人530斤的承包产量,一级水浇地每人分0.624亩,二级水浇地每人分0.663亩,以此类推。[29]生产队会计将各队队员所分耕地的面积计算好后,紧接着各队就要着手第四步的工作,量地编号。这是一项对脑力和体力均有较高考验的工作,一般由生产队队长、会计、民兵排长、副队长几个人,按照前一步骤计算出的应分每块耕地面积,将成片的耕地划分成一块块的地片,并按顺序做好标记、编好序号。吕永怀回忆当时的情形:“当时就是用尺比着,把地一块一块地丈量出来,量完了画出边界,再竖起一根橛子(树枝或木棍)来砸进去作标记,这就是地号。这一步可麻烦了,量地、砸橛搞了半个多月。”[30]

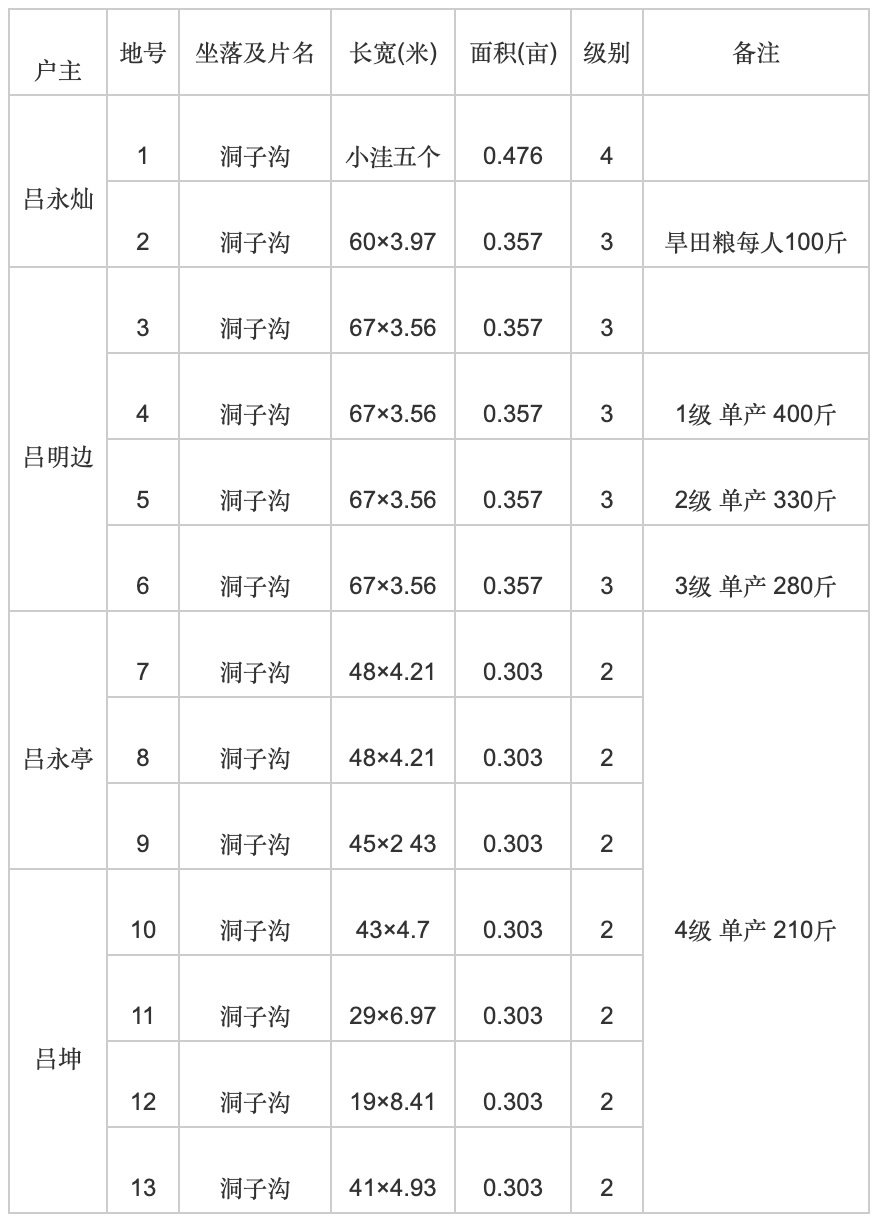

忙碌的编地号事务结束后,分地工作已完成大半,之后进入第五步,抓阄分地,这是整个耕地分配环节的关键。1983年开春后的某一天上午,第6生产队全体队员聚集在晒谷场上,开始抓阄分地号,每个阄代表一个地号,队员抓着哪个阄,就意味着即将拥有哪块耕地。为“保证一户连片,以便于耕作”,[31]防止所分配耕地碎片化,各户每口人的抓阄序号必须连在一起,以确保所分地块相连,便于一家人互助耕作。6队所采取的做法是,各户户主抓阄,以该户人口数对其所抓阄号排序,如吕永灿一户有两口人,吕永灿抓得1号阄,则他们一家所分地号为1号和2号,接下来吕明边一户抓得3号阄,该户有4口人,则吕明边一户所分地号为3、4、5、6号,以此类推,见表1。如此可保证各户所分配的耕地连成一片,使各户男女老少可以在自家土地上互帮互助,每户在上交完一家人承包的粮食产量后,余粮可全部归自家使用,从而真正做到了“包产到户”。抓阄工作进行了一上午,下午全队队员便在队长、会计、民兵排长等人的带领下,到各家所分配的耕地上去确认地号,确认完地号,明确自家耕地的位置大小后,耕地分配基本完成。[32]

表1 1983年6队部分社员分旱田明细表

资料来源:《六队社员分承包地、自留地明细表》(1984年1月4日),沈家村档案,档号1-155。

在确认好地号后,各户户主与生产队签订土地承包合同书(见例样[33]),正式由集体农户变为承包户。土地承包合同的签订,明确了生产队与承包户各自的权、责、利关系,既是集体经济组织对土地所有权的确认,又是对承包户的土地使用权益的保护。[34]

例样

土地承包合同书

生产队为甲方,承包户为乙方

乙方承包甲方土地0.5亩,经双方协定,乙方每年交给甲方玉米五十斤,一切生产和其他费用,由乙方全部自理,甲方概不负担不论到任何情况,乙方上交给甲方的粮食斤数不变。实行全奖全罚。

本合同自八三年二月一日起到八四年二月一日止,有效期一年。合同期满后可根据实际情况续增,必经双方同意,方可续增年限。

甲方:第二生产队 乙方:承包人:吕秀荣 监督大队:沈家村大队管委

83.2.1日

除划分耕地外,给承包户划拨生产底垫资金,或者把集体的牲畜、农具、房屋等固定资产折价到户,这也是实行分户经营所必须的物质基础。[35]应广大社员的要求并遵照区委、公社的规定,[36]沈家村在对集体耕地下分到户的基础上又对集体现有的资金积累、固定资产进行了分配。

对集体资金的分配,沈家村各队首先按照公社规定,以各户1972—1981年十年的总工分数为依据,将1956年入社以来生产队的总积累分到各户,[37]后又根据1956年的老股金明细,将各户1956年入社时所缴纳的老股金归还各户。以1队社员吕永国为例,1队将全队历年的总积累139007.56元作为底数,将全队社员1972年至1981年10年总工分338111.91工作为基数,算得1队社员的每工代金(即1个工折合多少积累金)为0.411元,再以1队社员的每工代金乘以吕永国一户的10年总工分数9631.85,得出吕永国一户所分积累金数为3959元,最后加上吕永国一户1956年时加入合作社时所缴纳的老股金85元,即计算出吕永国一户所分集体资金为4044元。[38]集体资金的分配,综合了集体化时期的入社股金、生产队历年积累和各户劳动成果,兼顾了集体和个人的利益,使村民们获得实际的好处,也符合村民们的心意,体现了农村基层实践的灵活与智慧。

然而对于集体固定资产的分配,则存在较多纠纷。大队物资清点小组和生产队会计首先对各队的固定资产进行清点和折价,物资折价估算并无统一标准,引发很多社员的争执。折价后,仓库、猪牛栏等房屋建筑,拖拉机、电泵等机械设备,由社员根据折价价格自愿购买使用;农具、农药、家具用具等,则由各生产队会计统一编号,各户抓阄分配。自愿购买和抓阄分配的方式,都不能使村民们普遍感到满意,如前大队会计沈子梅感叹道:“大队用了二十多年的库房,有些村民买来了直接就掀瓦拆墙盖了自家的房子了。”[39]会计吕琨则抱怨:“我家抓阄就分了个猪食槽,还有一个破碗。我邻居家用不着大瓮却分到了大瓮。”[40]

四、顾虑与期许

“包产到户”的分配过程是计划体制向市场体制过渡的一个缩影,在这之中,不仅生产关系发生了改变,意识形态的对抗、心态结构的调整等都生动地展现在其中。[41]共和国成立以来,农民与国家政策之间始终存在着紧张而微妙的关系,在时代变革的滚滚洪流中,农民对国家政策的调整有时顾虑重重,又对自己未来的生活期许万分,而这种顾虑与期许,淋漓尽致地展现在20世纪80年代初沈家村的“包产到户”过程中。

生产关系的调整影响着基层秩序。“包产到户”事实上瓦解了过去集体公社和大生产制,基层干部对此有着更多的政治恐慌。从改革风险来说,由于过去的中央农村政策反复性和政策边界不清,地方干部通常徘徊不前、墨守成规,进行大刀阔斧改革的决心和定力不足。沈家村西边章丘地区的村庄早在1981年就已经将村集体的耕地分到各户手中,但是到了1982年底,沈家村各队干部们依然迟迟不敢着手推行“包产到户”,初级社时期的大队会计沈子梅当时认为:“咱都是集体啊,文化大革命整天批‘三自一包’‘四大自由’,这不又走那一套了吗?文化大革命前那会咱也‘包产到户’来着,可这不后来又成刘少奇的一大罪状了吗?”[42]

从改革实践上来说,“包产到户”虽然作为由基层创造出来的农村政策得到了国家层面的认可,但是它的具体内容和实施方式,对整日与土地和村民打交道的农村基层干部来说,仍难以很快理解并接受。时任沈家村大队团委书记的吕永学谈到:“那时候我们都是观望,思想就是转不过来,开始消极怠工,出工不出力。82年岭子公社那个书记,在我们村开过多少生产队干部会啊,大伙都是你说你的,心细点的听点,动员过不知多少回了,那时候都不是一下子都能接受。”[43]

从改革成本上来说,“包产到户”会剥夺大生产体制下干部对集体经济的指挥权和平调权,还可能直接或间接影响个人利益,因而部分基层干部对此表示担忧。时任沈家村大队队长的沈自学表示:“辛辛苦苦白干了几十年,分了以后自己手中的权力没有了,那份当干部的荣耀也没有了,而且还要和其他社员一样下地干活,再也没有小便宜可以赚了。”[44]

对改革成本相对较低的村民群体来说,他们的担忧则是“包产到户”新的经济政策对自己将来生活带来的不确定性和未来方向的迷失。沈家村中许多老社员,二十多年来,在集体经济组织中过惯了“不出力、不发急”的“安耽生活”,他们害怕“包产到户”会给他们带来更大的风险,认为“公社体制是不好,但分了田恐怕日子会更不舒服,在公社,要穷大家都穷,起码没有压迫,但分了田,又会出现阶级差别,又会有压迫剥削,所以大家宁可继续受穷,也不愿再次遭受剥削。”[45]这就像一个长期受父母管教严厉而不亲自为吃穿操劳的年轻人,当他们走出集体化的家门直面国家政策开始独立生活时,往往畏葸不前。[46]

尽管农民已经习惯强大国家权力遮蔽下统一经营、分配“大锅饭”、生产“大轰隆”的公社体制,但对于更加美好的生活,农民群众始终怀有强烈的向往。农民是农业生产的主体,虽然他们政策理论水平不高,但对政策的体验却最有发言权,[47]一旦有方法能调动他们的生产积极性,便会受到他们的拥护.

1982年12月,淄川区农村工作会议批判了有些农村干部“对改革漠不关心,工作随大流,无进取心的想法和做法”,要求各队“要以实际行动,促进改革顺利进行。”[48]岭子公社委员会进一步加强了对生产责任制工作的指导和动员,“包产到户”在整个公社全面开展。[49]吕永学回忆:“当时大伙对‘包产到户’这件事都不大接受,当时大多数都认为不算是啥进步的事,但上头让咱干,咱也不能不干,后来随着生产水平逐年变化,大伙觉得是不赖。”[50]当农民意识到“包产到户”的生产责任制取代生产队的集体经营,贯彻按劳分配原则,获得经营自主权,正是他们所梦寐以求的事情的时候,改革热忱便随之提高。大队会计沈自新分析道:“地分给你,钱和生产工具也都有了,粮食你自己种自己管理自己收,你收的粮食塞家里,你这一亩地给你评的产量是300斤,你就往生产队交300斤,剩下就是你的口粮了,你一算比那时候分地分的要多多了,你不感觉那是好的?逐年往后循环,大伙都觉得这个法子好,越往后越接触越觉得越好,就都接受了,积极性也高了。”[51]村民们在渐渐意识到了分户经营的好处后,自觉地提高生产积极性,“原来搞生产队那时候是有名的出工不出力啊,书记领着干去了,但是干完了效益不高,你干活丢的那个苞米棒都没人去捡。现在多好,人人抢着干活,生怕落在后面了,你活干少了赚的就少了。”[52]

村民用质朴的话语表达着对“包产到户”分配政策的肯定,对于美好生活,村民们开始有了具体的期盼。农业的家庭经营大大提高了劳动生产率,使得粮食产量提升,从而推动了农村经济的发展。“过去一亩地好的情况下打400多斤粮食,全国推行联产承包以后,那产量都是翻了一倍啊,老百姓吃喝不愁了,干啥的积极性就都有了。”[53]随着农业管理水平的提升、新的作物品种的引进和先进技术的推广,到了20世纪90年代初,沈家村的粮食产量已达到“一亩地一千斤粮食、一千元经济效益”的“双千田”标准。[54]粮食产量提升的同时,农业劳动力也解放出来,农民们开始在农业生产之外寻找其他的致富途经,几年时间,沈家村将西面山岭薄地开发起来,发展起果树种植业,又逐渐开发了山矿,陆续建立起煤井、耐火厂等乡村工业,走出村庄,到乡镇企业工作或从事运输业、服务业等产业的村民也逐年递增。[55]

生活开始走上良性轨道,轰轰烈烈地奔向富裕。不需过多言语,村民们便自愿跟随改革的潮流,唯恐落在人后。正如村里老人所言:“‘包产到户’是潮流,你不跟着走,就会被淹没。”[56]

五、结论

通过详细描述与分析体制转型时期农村基层小社会“包产到户”的具体过程,能够窥见集体制从兴盛走向消亡时那些易被学界忽略的历史细节和生动场景,找到小村庄秩序与大国家秩序的内在关联。从上述论述中,可以得到以下几点结论:首先,“包产到户”在农村基层的推行,始终伴随着中央的制度建设和地方政府的政策指导,在全国生产责任制的高涨形势和中央的充分肯定下,基层改革的步伐更加坚定与成熟。其次,“包产到户”的落实,离不开基层农民群众的自主实践,在对耕地、资金、生产工具等集体资源的分配上,农村生产队领导干部本着公正、务实的原则,灵活、多样地处理着各项棘手事务,彰显出中国农民的智慧与活力。再次,农民群众对农村政策的变动极为关注,也极为敏感,出于自身利益的考量,农民对于生产关系调整,经历了由顾虑到拥护的思想转变过程,而这正是转型时期国家与乡村社会的纠葛、适应、调试的生动体现。

20世纪80年代初,以沈家村为代表的个体村庄在党中央政策的指导下,发挥自身的主动性和创造性,完成了“包产到户”下的集体资源分配,逐步实现了由集体化制度向家庭联产承包制的体制转换,从而走上了以经济建设为中心推动农村经济社会内生性变迁的道路。正是有着无数基层村庄细致生动的分配细节,才绘就了农村经济体制改革气势恢宏的历史画卷。

注释:

[1]凌志军:《历史不再徘徊:人民公社在中国的兴起和失败》,人民出版社1996年版;陈吉元等主编:《中国农村社会经济变迁:1949—1989》,山西经济出版社1993年版;王玉贵、娄胜华:《当代中国农村社会经济变迁研究》,群言出版社2006年版;张乐天:《告别理想:人民公社制度研究》,上海人民出版社2012年版。

[2]包产到户是在坚持耕地等基本生产资料公有制的基础上,以生产队为主体,实行统一经营、分户承包的一种责任制。生产队把土地、耕牛、农具等生产资料按人口或按人劳比例分户承包给社员,生产队根据不同地块和作物,评定出不同的产量,然后以户为单位计算出应承包的产量,队和户签订合同,由承包户负责完成。包产以内的产品和收入,社员要按合同交队,由生产队统一核算、统一分配;超产归户、减产自负。参见陆学艺《联产承包责任制研究》,第16页。

[3]沈家村的村级原始资料,为南开大学张思教授带领学生于沈家村收集整理,部分存放于南开大学历史学院华北文书研究室,资料保存完好、整理详细。记载了当地20世纪80年代初由集体化时期向改革开放过渡这一重大历史转折期村集体、家庭以及个人的各项经济和政治活动,其中既包括常规的有关集体生产、个人劳动报酬及收入分配的各种报表、账册、户口册、调查等等。还包括这一时期各类详实的村庄耕地、集体财产的划分明细和实施方法,以及学者就相关问题进行田野调查的访谈记录。

[4]山东省淄博市淄川区区志编纂委员会编:《淄川区志》,齐鲁书社1990年版,第181—183页.

[5]山东省淄博市淄川区区志编纂委员会编:《淄川区志》,第177页。

[6]《社会主义教育总结汇报》(1960年1月12日),沈家村档案,档号1-9。注:“1-9”表示该档案文件所属的目录号和案卷号,下同。在沈家村档案中,目录号1为案卷文书类档案,目录号2为账簿单据类档案。

[7]《社会主义教育总结汇报》(1960年1月12日),沈家村档案,档号1-9。

[8]《八二年农作物播种面积、产量表》(1982年12月9日),沈家村档案,档号1-154;《各队土地明细表、人口表》(1983年1月3日),沈家村档案,档号1-155。

[9]1980年9月,中共中央《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》中提到“在那些边远山区和贫困落后的地区,长期‘吃粮靠返销,生产靠贷款,生活靠救济’的生产队,可以包产到户,也可以包干到户,并在一个较长的时间内保持稳定。就这种地区的具体情况来看,实行包产到户,是联系群众,发展生产,解决温饱问题的一种必要的措施。就全国而论,在社会主义工业、社会主义商业和集体农业占绝对优势的情况下,在生产队领导下实行的包产到户是依存于社会主义经济,而不会脱离社会主义轨道的,没有什么复辟资本主义的危险,因而并不可怕”。中共中央文献研究室编:《三中全会以来重要文献选编》(上),中央文献出版社2011年版,第474页。

[10]陈吉元等主编:《中国农村社会经济变迁:1949—1989》,第496页。

[11]1982年1月1日,中共中央批转《全国农村工作会议纪要》,指出“目前实行的各种责任制,包括小段包工定额计酬,联产到劳,包产到户、到组,包干到户、到组,等等,都是社会主义集体经济的生产责任制”。中共中央文献研究室编:《三中全会以来重要文献选编》(下),中央文献出版2011年版,第364—365页。

[12]山东省淄博市淄川区区志编纂委员会编:《淄川区志》,第179页。

[13]采访人:张思、聂珍、何燕。采访对象:吕永学(男),1950年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村大队1972—1983年团委书记、民兵连长。采访时间:2012年4月17日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。张思录音保存。

[14]《淄川区包干到户生产责任制试行(完善)办法》(1982年12月),淄川区档案馆藏,档号032-1-1982-7-7。

[15]《关于实行农业生产责任制的试行办法》(1982年12月22日),淄川区档案馆藏,档号118-1-1982-1-092-7。

[16]中共中央文献研究室编:《三中全会以来重要文献选编》(上),第474页。

[17]《岭子公社落实生产责任制的几点做法》(1982年3月10日),淄川区档案馆藏,档号032-1-1982-1-009-9。

[18]1982年沈家村耕地总面积为1726亩,人口1388人,经大队商议,包产到户所分责任田总面积为1505亩,由各生产队自主分配,落实到人,所分自留地面积为222亩,全村农业人口1388人,平均每人分配0.16亩。《各队分地明细表》、《包产人口表》(1983年2月3日),沈家村档案,档号1-155。

[19]采访人:徐蕴。采访对象:吕琨(男),1951年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村1973—1983年第6生产队会计。采访时间:2018年12月23日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。徐蕴录音保存。

[20]《淄川区包产到户生产责任制试行(完善)办法》(1982年12月),淄川区档案馆藏,档号032-1-1982-1-007-7。

[21]水浇地为产量较高的土地,分布在平原地区,有水渠贯通,灌溉方便,主要种植小麦、玉米;旱地为产量较低的土地,分布在山坡、丘陵地区,灌溉较为不便,主要种植高粱、谷子。6队按照单产将水浇地分为六个等级:一级水浇地单产850斤、二级水浇地单产800斤、三级水浇地单产750斤、四级水浇地单产700斤、五级水浇地单产650斤、六级水浇地单产600斤;旱地分为四个等级:一级旱地单产400斤、二级旱地单产330斤、三级旱地单产280斤、四级旱地单产210斤。《83年六队社员分承包地明细表》(1984年1月4日),沈家村档案,档号1-155。

[22]以小麦产量计算为例,先将一亩耕地的麦穗株数数量数出来(一亩地平均30多万株),再乘以穗粒数(一穗大概30多粒),再除以一千,乘以一千粒小麦的重量(即千粒重,大概50多克),以此方法测算出一亩耕地的产量,再以耕地亩产量乘以耕地亩数,估算得两类耕地总产量。采访人:徐蕴。采访对象:吕琨(男),1951年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村1973—1983年第6生产队会计。采访时间:2018年12月23日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。徐蕴录音保存。

[23]《83年六队社员分承包地明细表》(1984年1月4日),沈家村档案,档号1-155。

[24]采访人:徐蕴。采访对象:吕琨(男),1951年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村1973—1983年第6生产队会计。采访时间:2018年12月23日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。徐蕴录音保存。

[25]以每人承包产量530斤,除以各级水浇地单产,即为每人所分各级水浇地面积。一级水浇地单产850斤,每人分0.624亩;二级水浇地单产800斤,每人分0.663亩;三级水浇地单产750斤,每人分0.707亩;四级水浇地单产700斤,每人分0.757亩;五级水浇地单产650斤,每人分0.815亩;六级水浇地单产600斤,每人分0.883亩。《83年六队社员分承包地明细表》(1984年1月4日),沈家村档案,档号1-155。

[26]采访人:徐蕴。采访对象:吕琨(男),1951年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村1973—1983年第6生产队会计。采访时间:2018年12月23日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。徐蕴录音保存。

[27]《岭子公社党委关于实行农业生产责任制的试行办法》(1982年12月22日),淄川区档案馆藏,档号118-1-1982-1-092-7。

[28]采访人:徐蕴。采访对象:吕琨(男),1951年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村1973—1983年第6生产队会计。采访时间:2018年12月23日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。徐蕴录音保存。

[29]《二队社员承包地合同》(1983年2月1日),沈家村档案,档号1-160。

[30]陈敢:《试析农业承包合同》,《法学评论》(武汉)1983年第4期。

[31]罗蜀华:《要重视整顿乡村两级财务》,《农村经济》1986年第1期。

[32]1982年淄川区委做出规定:“基本核算单位的集体货币基金,按照有利于各单位和农民利益的原则,下分到各户”。《淄川区农委关于印发〈农村人民公社基本核算单位财务管理规划(试行草案)〉的通知》(1982年6月17日),淄川区档案馆藏,档号33-1982-2-018-7;1983年岭子公社规定:“大小队的积累,除上交国家税金,扣除集体提留和用于本身开支以后的剩余部分,用于社员的分配”。《岭子公社关于落实农副业生产责任制的几项规定》(1983年3月10日),淄川区档案馆藏,档号032-1-1983-1-009-8;1982年淄博市农业局和淄川区委做出规定:“单位价值在三十元以上,使用年限在一年以上的生产工具,各基本核算单位可根据固定资产参考目录和当地实际情况进行分配”。淄博市农业局《农村人民公社基本核算单位财务管理规划(试行草案)》(1982年6月17日),淄川区档案馆藏,档号33-1982-2-018-7。

[33]岭子公社明确地规定:“各大队、生产队根据实际情况确定所分配资本总数,并以社员72年至81年十年的总工分为基数,确定每工代股金”。《岭子公社党委关于进一步加强和完善农业生产责任制的意见》(1984年12月27日),淄川区档案馆藏,档号118-1-1984-1-084-8。

[34]《吕家河、沈家河、刘家河各队积累》(1985年1月5日)、《56年吕家河、沈家河、刘家河各队股作基金数》(1983年4月3日)、《1972—1981年十年总工分表》(1983年3月25日)、《56年社员入社股金表》(1983年4月3日),沈家村档案,档号1-168。

[35]采访人:张思、聂珍、何燕。采访对象:沈子梅(男),1931年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村1959—1964年大队会计。采访时间:2012年4月17日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。张思录音保存。

[36]采访人:徐蕴。采访对象:吕琨(男),1951年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村1973—1983年第6生产队会计。采访时间:2018年12月23日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。徐蕴录音保存。

[37]赵家坤、李福生、王玉梅:《消除政治恐慌:云南实行包产到户的政治动员之路》,《党史与文献研究》2018年第5期。

[38]采访人:张思、聂珍、何燕。采访对象:沈子梅(男),1931年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村1959—1964年大队会计。采访时间:2012年4月17日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。张思录音保存。

[39]采访人:徐蕴。采访对象:吕永学(男),1950年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村大队1972—1983年团委书记、民兵连长。采访时间:2018年12月23日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。徐蕴录音保存。

[40]采访人:张思、聂珍、何燕。采访对象:沈自学(男),1950年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村1976—1983年大队队长。采访时间:2012年4月17日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。张思录音保存。

[41]采访人:徐蕴。采访对象:沈自新(男),1944年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村1973—1983年大队会计。采访时间:2018年8月30日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。徐蕴录音保存。

[42]张乐天:《告别理想:人民公社制度研究》,第341页。

[43]孙泽学:《1978—1984年农村改革之中央、地方、农民的互动关系研究——以包产到户、包干到户为中心》,《中国经济史研究》2006年第1期。

[44]《于建义同志在全区农村工作会议上的讲话》(1982年12月2日),淄川区档案馆藏,档号118-1-1982-1-009-8。

[45]《岭子公社党委关于进一步加强和完善农业生产责任制的意见》(1982年12月27日),淄川区档案馆藏,档号118-1-1980-1-082-8。

[46]采访人:徐蕴。采访对象:吕永学(男),1950年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村大队1972—1983年团委书记、民兵连长。采访时间:2018年12月23日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。徐蕴录音保存。

[47]采访人:徐蕴。采访对象:沈自新(男),1944年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村1973—1983年大队会计。采访时间:2018年8月30日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。徐蕴录音保存。

[48]采访人:徐蕴。采访对象:沈自学(男),1950年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村1976—1983年大队队长。采访时间:2018年8月30日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。徐蕴录音保存。

[49]采访人:徐蕴。采访对象:吕永学(男),1950年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村大队1972—1983年团委书记、民兵连长。采访时间:2018年12月23日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。徐蕴录音保存。

[50]《岭子公社党委关于一九八九年工作总结》(1990年1月15日),淄川区档案馆藏,档号118-1-1990-1-092-8。

[51]采访人:徐蕴。采访对象:徐文(男),1970年出生,淄川区岭子镇人,本科文化程度,岭子镇机关党支部书记。采访时间:2018年12月23日。采访地点:淄川区岭子镇镇政府。徐蕴录音保存。

[52]采访人:张思、聂珍、何燕。采访对象:沈德珂(男),1931年出生,淄川区岭子镇沈家村人,初中文化程度,沈家村1957—1959年大队会计。采访时间:2012年4月17日。采访地点:淄川区岭子镇沈家村。张思录音保存。

[53]在1982年10月召开的党的十二届三中全会上,邓小平指出:“我国经济体制改革首先在农村取得了巨大成就”。中共中央文献研究室编:《十二大以来重要文献选编》(中),中央文献出版社2011年版,第48页;1985年8月28日,邓小平在会见津巴布韦总理穆加贝时说:“改革首先从农村开始”。《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第138页;1985年9月23日,邓小平在中国共产党全国代表会议上指出:“改革从农村开始”。《邓小平文选》第3卷,第142页;1986年4月9日,邓小平同希腊总理帕潘德里欧会见时说:“改革从农村开始”。《邓小平李先念分别会见帕潘德里欧》,《人民日报》1986年4月10日,第1版。

[54]中共中央书记处农村政策研究室编:《农村经济政策汇编(1978-1981)》,农村读物出版社1982年版;中共中央书记处农村政策研究室编:《农村经济政策汇编(1981-1983)》,农村读物出版社1984年版;国务院农村发展研究中心办公室编:《十一届三中全会以来农村政策文件选集(1980-1984)》,中共中央党校出版社1984年版;国务院农村发展研究中心办公室编:《1985-1989年农村政策文件选集》,中共中央党校出版社1989年版;中共中央文献研究室、国务院发展研究中心编:《新时期农业和农村工作重要文献选编》,中央文献出版社1992年版。

[55]吴象:《中国农村改革实录》,浙江人民出版社2001年版;张根生:《中国农村改革六十年回顾》,海天出版社2004年版;杜润生:《杜润生自述:中国农村体制变革重大决策纪实》,人民出版社2005年版;中共安徽省党委研究室编:《安徽农村改革口述史》,中共党史出版社2006年版。

[56]吴象:《我国农村伟大希望之所在——关于联产承包制的调查与研究》,经济科学出版社1984年版;陆学艺:《联产承包责任制研究》,上海人民出版社1986年版;徐勇:《包产到户沉浮录》,珠海出版社1998年版;周其仁:《产权与制度变迁——中国改革的经验研究》,社会科学文献出版社2002年版。