作者:田 宓 责任编辑:admin 信息来源:《清史研究》2015年第4期 发布时间:2019-12-07 浏览次数: 8484次

【摘 要】明中叶至清初,土默特蒙古以游牧为生,土地是有力者多占,无力者少占,其时并无书写契约的传统。乾隆八年,清廷划拨户口地,此后土默特蒙古可以相对自由地支配自己的土地。在朝廷西征朔漠和放垦土地的背景下,民人数量不断增加,旅蒙贸易显著发展,这使土地投资具有了可观的利润回报。民人和蒙古的土地权属意识逐渐增强,开始利用契约确定地权关系。官府对民人租种蒙古土地持默许态度,

将契约作为断案的依据,使其具有了法律效力。在蒙汉文化的接触之中,土默特蒙古受到民人地权观念的影响,学会了利用契约维护自身权益。经由长达数百年的历史进程,土默特蒙古的生计方式从游牧为生转为吃租当差,整个归化城土默特地区也从广袤无垠的大草原变成沃野千里的米粮川。

【关键词】蒙古;民人;户口地;土地契约;归化城土默特

内蒙古地区存在着不少土地契约文书,这些土地契约文书是在内蒙古由游牧社会向农耕社会转变的历史进程中产生的。清代以来,内地民人通过官垦或私垦的途径来口外种地谋生。其中私自出口的民人为了获得长期耕种土地的权力,采用了与蒙古①订立契约的方式,这使一套源自汉地的土地契约书写传统逐渐在内蒙古确立下来。本文以“归化城土默特”(今呼和浩特、包头二市及其下辖部分旗县)为例,尝试从一个侧面对内蒙古土地契约秩序的建立过程进行探讨。

关于中国传统社会“土地契约”的研究,主要从其内容出发,在法制史和社会经济史两个领域内展开。法制史方面,侧重将源于西方的现代司法观念与中国传统社会的“典”、“田面权”、“田底权”、“一田两主”等概念进行比对,以此确定后者的含义,进而理解传统中国的法律形态。②社会经济史方面,关注从“永佃权”到“一田二主”的演变过程及其推动因素等议题,试图归纳传统中国经济运行的总体趋势①。内蒙古的“土地契约”研究大体也是在这两个思路下进行。研究者或分析契约的形制、类型,或讨论地价、地租,或指出从“永佃制”到“一田两主”的变化态势。②这些均可视为对以往法制史和社会经济史研究理路的深入和补充。

在上述分析架构下,不管是法律关系还是经济关系,往往都被抽离了具体的历史情景和社会空间,变成带有普遍意义的理论模型。而中国社会各个地区都有自己的发展脉络,其整合进大一统中国的方式也不尽相同。因此,从“土地契约”的形式出发,将其视为一种历史文本,置于它所植根的社会环境,透过“土地契约”的出现、演化和流布来呈现地方社会的独特历史进程,这对于理解大一统中国的形成具有十分重要的意义。在这个方面,陈秋坤通过台湾“岸里社人”的个案研究,说明了土著族群地权私有化、土地商品化以及部落组织官僚化的演变过程;科大卫在里甲制变迁的历史背景下,考察了珠江三角洲书面契约和土地市场的形成。③这些研究的分析向度颇富启发性。在前人研究基础之上,本文从“归化城土默特地区”入手,主要利用“归化城副都统衙门档案”和“民间土地契约文书”,探析在王朝行政系统、旅蒙贸易、蒙古与民人的互动关系中,一套源自汉人社会的土地契约书写传统如何在内蒙古地区扎根、演变并广为运用,由此反映内蒙古社会由“游牧”到“农耕”的转变历程,进而深化对传统中国社会整合机制的理解。

一、“户口地”的划拨

归化城土默特地区位于内蒙古西部,大致是指大青山(阴山支脉)以南、黄河以北的一片区域。元明鼎革,元顺帝率蒙古贵族退至草原。此后,诸部各据水草,互为雄长,归化城土默特地区为各方势力轮番占据。15世纪,土默特部开始在这里驻牧。明代嘉靖年间,俺答汗成为该部的最高领导者。在他的带领下,土默特部逐渐成为一个强大的部落。④其时土默特部主要的社会组织是爱马克和鄂托克,这些社会组织是由缘自同一祖先的大小头目及其属民组成。⑤每个爱马克和鄂托克都有自己的游牧地,土地归所有成员共同所有,但大小头目在土地利用方面,拥有较大的支配权。①

天聪六年(1632),土默特部归附后金。崇德元年(1636),清廷将其编为左右两翼,每翼一旗,分别领以都统。不久之后,又划定旗界,不准他们向界外移动。入清以后相当长一段时间,有关土默特部内部土地使用情况的记载,未见只言片语,这可能表明朝廷并未对其过多干预。关于清代早期土默特部内部的土地使用状况,阿拉善旗似可做一参照。阿拉善蒙古属和硕特部,从康熙年间开始驻牧阿拉善。直到1950年代,阿拉善蒙古基本以放牧为生,大部分定居游牧,小部分不定居游牧。虽然阿拉善蒙古与土默特蒙古的历史存在时空差异,但因同为蒙古且都曾以游牧为生,因此,借由阿拉善旗的情况,仍可了解归化城土默特地区早期的地权形态。

清代和民国时期,阿拉善旗的土地由阿拉善王爷领有。王爷无权出卖牧场,但可以向生活于其上的牧民收税。彼时阿拉善旗地广人稀,各牧户对牧场的使用在旗地范围内基本上是自由的。他们都有比较固定的常住和常牧牧场,但对牧场并没有土地所有权,不能买卖或出租。王公贵族和各级官员依仗权势占有大片水草丰美的优良牧场,不许他人牧用。具体而言,各牧户拥有比较固定的“冬营地”和“夏营地”,一般以“山”、“丘”为界,前者较后者的界限更为明确。年景不好的时候,则走“敖特尔”(即走场、游牧之意)。占有牧场一般以打井、修圈、架包、盖房子为标志。从历史上看是先打井,再有圈,其后盖房子。至迟到乾隆年间,阿拉善旗的牧民就懂得靠掘井汲水的办法来解决人畜饮水的问题。大约从一两百年前起,他们开始为牲畜修圈,供其过冬避寒。打井、修圈对牧场的固定化有着重要的作用。到了近六十年,盖房子逐渐成为占有土地的最重要标志。夏季牧场很少有圈,只有包、井。牧民依靠习惯的力量确定牧场的占有关系。如果有人想在无人占用的牧场上盖房子、打井、修圈时,不必请示任何人,只需根据自己的经济力量和意志决定。假如一旦因为修建房屋和牧场使用发生纠纷,其解决方式大都依靠传统习惯和舆论力量,有时也会找巴格达木勒判断。②

阿拉善蒙古对待土地的态度,在一定程度上能够反映土默特蒙古早期的“地权”观念。康熙二十七年(1688),钱良择在过长城抵归化城的途中,见到“穹庐簇簇,畜产成群,黑白相错,如垒雪堆云”,③可见当时的蒙古居于毡帐之中,并以游牧为生。托克托县至今依然留有一些村名,那木架是秋营地的意思,珠斯郎则意为夏营地。④这表明蒙古曾经根据季节的更替转换牧场。在当时归化城土默特社会之中,也存在着势豪之家恃强占地的情形,“再土默特地土,本系恩赏游牧,从前既未均派,任有力者多垦,则侵占既多,无力之人,不得一体立业”。⑤材料中提到的“有力者”大概就是都统、参领、佐领等一些有权势的人,而“无力之人”则是指普通披甲兵丁。也就是说,土默特蒙古大小头目在土地使用方面拥有较大的支配权,普通兵丁难与其相提并论。以上所说的情况都与阿拉善旗十分相似。不过,随着汉人不断进入,归化城土默特地区开始了农耕化的进程。

明代嘉靖年间,在俺答汗的推动下,汉人在归化城土默特地区筑立“板升”,进行农作。在明末清初的战火兵燹中,“板升”遭到破坏。入清以后,社会环境安定,尽管朝廷明令禁止内地民人私自出口种地,但他们依然源源不绝地来到归化城土默特地区。上文提到康熙二十七年钱良择出塞西行,在长城至归化城一段,他还看见一些地方“茅舍分列,地皆耕种”,又观察到归化城附近“地多垦辟,颇饶耕具”。①这些材料显示在康熙中叶甚至更早以前,内地民人已经在这一带开展拓垦活动。

康雍乾时期,朝廷西征朔漠,为解决军需问题,在归化城土默特地区陆续放垦了大量土地,招募民人耕种。朝廷的土地放垦政策,为民人移居口外提供了合法依据。此后,内地民人互相牵引,大量进入归化城土默特地区。②从雍正元年(1723)开始,朝廷在归化城土默特地区建立了归化城、托克托城、和林格尔、萨拉齐、清水河等数个“厅”,负责“口外官地及土默特并附近各扎萨克部落蒙古民人交涉事务”。③“厅”的设置表明归化城土默特地区的民人数量已经达到一定规模,与蒙古的关系也日益复杂,需要有专门的行政机构予以管理。

在人地关系日益紧张的情况下,明晰土默特蒙古保留土地的所有权,成为政府不得不面对和解决的问题。乾隆八年(1743),朝廷开始调整和划拨土默特蒙古的保留土地:归化城都统噶尔玺等奏,上年十一月内大学士议准山西巡抚喀尔吉善等所奏,将土默特蒙古典给民人地亩,年满赎回,分给贫乏蒙古,臣等遵即晓谕众蒙古,将牧场禁止开垦。……兹据参领等查报,土默特两旗蒙古共四万三千五百五十九口,原有地亩、牧场及典出田地共七万五千四十八顷有奇。……除牧场地一万四千二百六十八顷有奇外,现在田地多余之人一万六千四百八十七口,耕种地亩四万二千八百顷有奇。臣请将参领等查明之七万五千四十八顷,除牧场及典出地亩,并现在之三二十亩以上一顷以下者不论外,于四万二千八百余顷内拨出四千六百三十三顷十二亩,分给实无地亩及人多地少之蒙古,每口以一顷为率,以为常业,分别造册,送户部、理藩院备查。④

上述材料有两点值得注意,其一,土默特参领等将土默特蒙古的土地分成“地亩”、“牧场”和“典出田地”。“典出田地”的存在说明在乾隆八年之前,已经有民人租佃蒙古土地的情况了。又据“归化城副都统衙门档案”记载,土默特蒙古巴特马孟克等七户“业地”二十三顷,从乾隆四年(1739)开始,就租与民人耕种,每亩征银一分四厘,共征租银三十二两二钱。⑤按照这次划拨的原则,“典出田地”年满赎回之后再分与贫乏蒙古。“地亩”则似乎已经较为固定地为个人占有,这次土地划拨就是从田地多余之人的“地亩”中抽出一部分给无地或少地之人,保证每口至少有一顷的土地,“以为常业”,经调拨的土地后来被蒙古称作“户口地”。“牧场”应为公用土地,其中包括每个村落的“草厂”,“本司查得,乾隆八年前任都统会同建威将军、山西巡抚题明查丈土默特两旗蒙古草厂地亩,按口分给产地,将各村草厂永远禁止,不许开垦在案”。⑥可见“牧场”是明令禁开的,“户口地”则未见规定,这为以后“户口地”的大量开垦留下了操作空间。

其二,这次土地划拨还建立了档册,将蒙古对土地的占有法定化。“又土默特耕地向俱任意开垦,无册档可稽,去年各佐领呈出数目与本年参领所查亦不相符。请自明年起,凡有地亩俱著丈量。……俟丈量明确时,将实数于各名下注明备查,以免隐匿。得旨:是。汝等即会同速办”。⑦此后,这些土地档册成为土默特蒙古确定土地权属的重要凭据,一旦涉及土地诉讼,查阅户口地档册就成为不可或缺的事情,“据麻花板申村领催萨巴克等与骁骑校额琳补互控地亩一案,册档并无萨巴克等公中施舍佛庙之地,亦无额琳补户口地亩等因。准此,查此项地亩既非两造之产,究系何人地亩,册档自必载明,合再咨查”。①“土地档册”的设立将土默特蒙古的土地占有权固定下来,这为他们相对自由地支配“户口地”埋下了伏笔。

“户口地”和“草厂”的划拨,拉开了土默特蒙古土地开垦的大幕。此后,随着民人的大量进入、旅蒙贸易的发展以及国家行政力量的参与,归化城土默特地区的蒙古和民人逐渐开始利用契约来维护自己的权益,蒙古的“地权”观念随之发生了深刻变化。“草厂”的经营管理与“户口地”不尽相同,笔者将另行撰文探讨。本文主要以“户口地”为中心,分析归化城土默特地区“土地契约秩序”的建立以及蒙古地权观念的转变。

二、从“酒肉邀问”到“永远耕种”、

为防止蒙古土地被侵占,清廷起初禁止民人出口种地。从康熙年间开始,由于内地民人不断进入、蒙古王公对“押荒银”和“岁租”的需求以及西征朔漠亟待解决军粮问题,朝廷开始在内蒙古地区组织官垦。官垦之外,禁止私垦,不过,相关规定多为一纸空文。②在喀喇沁三旗,康熙年间户部每年给其八百张印票,但前来耕种的民人日益增多,以致“此项印票竟成具文”。③对于内蒙古地区愈演愈烈的土地垦殖情况,清廷屡次规定“不准多垦一亩、增居一户”,除此而外,似乎也没有更为有效的应对办法。④截至清末新政蒙地放垦之前,内蒙古地区已经有相当一部分土地被开垦。

在归化城土默特地区,“户口地”划拨之后,蒙古兵丁开始陆陆续续将土地租给民人耕种。施添福和陈秋坤曾对台湾“平埔族”出租土地的原因进行探讨,前者侧重差事繁重的因素,后者强调开田费用和土地距离的因素。⑤虽然归化城土默特与台湾山水相隔,但土默特蒙古与台湾平埔族所面对的问题及其处理的方式具有某种相似性。土默特蒙古租地的原因大体有三个方面:

其一,差役繁重,无暇种地。土默特蒙古平日当差,战时出征。日常差役包括守卫卡伦和渡口、驿递、在衙门轮值、看守衙署和旗库、承缉命盗人犯、操演以及到本参领、佐领处听差等。⑥在这种情况下,他们往往无力顾及土地经营。蒙古渠金架等在朝号尔村有户口地,但“自己按月轮流当差,不暇承种”。⑦此外,土默特蒙古还需在战时从征。从顺治朝直至清末,曾多次奉调出征,死伤甚多。⑧清末战事频仍之际,“后值南方军兴,奉文调遣,不论有失落户地,挨次轮派兵差,男丁出征他省,女口乞食斯境,此等苦处实难尽诉”。⑨可见频繁征战对土默特蒙古的生活造成很大影响,久而久之,“情因差事紧急,别无周转”等类似表述,成了契约中的模式化表达。瑏瑠也有蒙古以此作为托辞欲夺地自种或转租,和林格尔厅蒙古就曾以“当差艰难,家口繁重,欲自行种地”为词而“呈控夺地”。①

其二,不具备开田的技术与费用。土地分给个人之后,如要开垦,一来需要掌握一定的耕作技术,二来需要农具、耕牛等生产工具,土默特蒙古很难即刻达到上述条件。一些民人就如此说到,“贡布札布是职员,长在城上当差,他家又没会种地的人,又没农具,又无工本,他告说要地回去自种是假话,明是他把地夺去要转租与人”。②在这里,民人正是以不具备耕作技术和生产工具等因素来指摘贡布札布的“夺田”行为。

其三,土地与住地距离过远,不便照料。蒙古兵丁的居住地与田地不一定在一处。蒙古清泰居于归化城厅小毕斜气村,在王毕斜气村有祖遗房地基一块、户口地三十亩。③蒙古补音图是黄河渡口的渡丁,在托克托城厅召湾村“搬船”,其祖上一块二十五亩户口地,坐落在西营子村。④

蒙古尔林报住在归化城厅大浑津村,在巧尔什营村“有祖遗租产一顷有余”。⑤三个例子中的蒙古兵丁居住地都与田地有一定距离,这往往降低人们前去开田耕种的意愿。

总之,由于差役繁重、不具备开田技术与工本以及离田窎远等原因,“户口地”划拨之后,土默特蒙古很快就将其租与民人耕种了。在土地开垦的早期,由于地多人少,内地民人较易取得蒙古许可,获得耕种土地的权利。曲有升等十二人“家贫无度,出口佣工,身无所栖,从乌兰不拉以近明安交界地方,不过酒肉邀问,邻近达子地方各盖土房,并无租银,打草活生”。⑥以“酒肉邀问”的方式获得居住和打草的权利,显然只有在人地关系不太紧张的情况下才可能发生。为了能够耕种蒙古的土地,除了“酒肉邀问”,内地民人也通过其他方式跟蒙古拉近关系。其中有与蒙古认干亲者,据今呼和浩特市土默特左旗把什村村民张虎心回忆,“他的爷爷为人很好,勤劳俭朴,和蒙人善交,并取蒙名为讨合气,还和蒙人珍珠、玉柱认了‘干亲’,和蒙人海宽接成奶亲”。⑦也有娶蒙妇者,雍正十一年(1733),有官员巡查归化城等地,在奏折中说,“至民人出口,在各扎萨克地方贸易种地、娶蒙古妇人、生有子嗣者,交归化城都统、同知等细查伊等原籍、姓名、户口数目,造册具报”。⑧尽管清廷实行隔离的政策,但在实际生活中蒙古与民人还是逐渐建立了密切的联系。

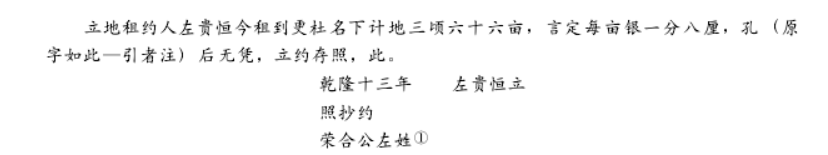

通过与蒙古建立良好关系,民人在口外“扎占”下来。⑨为了能够较为固定地耕种蒙古的土地,他们需要借助一定的手段,确立自己的权利。在这一情形下,汉人社会中立契的作法被引入了本无书契传统的蒙古社会。瑏瑠最早的契约可能只是一个简单的记账单。笔者收集到一份记账单,里面写着“前雍正五年正月村南地一块十五亩,典与殷金源,祁县人氏,典银十两”等内容。瑏瑡记账单的收藏者是蒙古人,这份记账单应该是其先人为了方便收租而写下的。由此似可推知,当时租种了土地的民人手中应该也有类似的单据。其后归化城土默特地区逐渐出现了正式的契约。不过,早期的契约十分简单,乾隆十三年(1748)的一份契约记载:

在上述契约中,只有立约双方人名、土地数量、租金,没有提到土地的四至、租种年限、中见人等其他更为详尽的信息。换言之,当时的蒙古与民人虽然有了确立土地权属的观念,但是这些观念还比较模糊,对围绕土地的各种权利还没有进行更为细致的规定。

由于蒙古最初不识汉字,较早出现的契约有不少是蒙汉并书或者全部用蒙古文书写,乾隆十年(1745)五月初六日、乾隆十八年二月十五日两份契约,在汉文旁边都书有蒙古文,内容与汉文大致相同。②乾隆四十年十二月一日的一份契约则全部用蒙古文书写。③三份契约的内容都比较简单。随着蒙古汉化程度加深,只用蒙古文或者蒙汉并书的契约逐渐减少,到清末,就以汉文契约为主了。

在人烟稀少、土地富余的情况下,蒙古和民人确定土地权属的意识都不强烈。随着时间的演进,土地成为越来越稀缺的资源,土地纠纷也开始增多。一旦纠纷发生,没有契约或者契约未明确土地权属,则很难保证自己的权益。乾隆四十年正月二十九日,和林格尔厅筛忽洞村民人白广旺与蒙古根札布、丹巴尔札布就一块六犋牛土地的归属问题产生纠纷。蒙古根札布和丹巴尔札布都声称是白广旺所租种六犋牛土地的原主。解决问题的关键是确定争议土地的准确位置。对此,根札布说“只求照档册查丈就是恩典了”,丹巴尔札布也说,“只求从都统大人衙门把这二佐领的地亩档册要来就明白了”。④涉案三人只字未提约据的情况。如果曾立过有利于案件的约据,在打官司时,拿出约据可增加胜算。既然三人均未提到,那么有两种可能:一是没有订立约据,二是订立的约据没有标明争议土地的准确位置,无助于案件的解决。无论是哪种情况,都反映出在归化城土默特草莱初开的时期,人们利用契约来明确土地权属的观念还不强烈。

伴随着归化城土默特地区土地开垦进程的加快,民人对土地的权属意识不断增强,这主要跟如下两个方面因素有关:一方面,蒙古常以“退地”为由,要求民人“长租”。乾隆四十三年十月初二日,归化城厅巴札尔村蒙古色尔古楞与民人王自喜等争控土地。蒙古色尔古楞以“不敷当差度运(原字如此—引者注)”为由,欲将租与王自喜等人的土地抽回自种,但王自喜等“总不退地”,因此状告衙门。对于这次争端,归化城都统认为色尔古楞告状的真实目的实为“长租”,因此判定王自喜等每年一顷地向色尔古楞加租一两,两造遂告息讼。⑤尽管蒙古不见得真为退地自种,实际上是假“退地”以“长租”,但是因为要不时应对这类事情,民人需要采用一定的方式,维护他们对土地的长期占有。

另一方面,由于民人数量的增多和旅蒙贸易对粮食需求的增长,投资土地具有了更大的利润空间,土地变成了人们竞相追逐的对象。乾隆四十四年三月十二日,在归化城厅石轴村骁骑校达尔玛与民人侯国成的一起土地争讼案中提到,民人侯国成等将所租蒙古达尔玛三顷八十亩土地中的一顷“拨租”与民人张士玉等四人,每年租钱八千文,又将九十亩“典”与张士禄等二人,得价钱三十一千文。而截至案发,侯国成等租达尔玛的三顷八十亩地土地,一共才纳租十二两,由此可见,转租土地是一桩十分划算的生意。①因为投资土地获利丰厚,就发生了民人唆使蒙古“夺地转租”的事情,“近年以来,民人流寓日众,往往有挟资谋地之奸民,见有土脉较好之地,潜嘱地主,愿出多租,唆令夺地转租。地主利其多资,不顾应夺与否,即托辞当差艰难、家口繁重,欲自行种地为词,呈控夺地。似此控案,厅属蒙古颇多,一年之内不下十数起”。②也就是说,相当一部分土地争控案件表面上看是蒙古想要抽地自种,事实上,他们不见得具备种地的能力,不过是想收回转租而已。因此,民人在租种蒙古土地时,必须考虑如何保障对土地的固定占有。

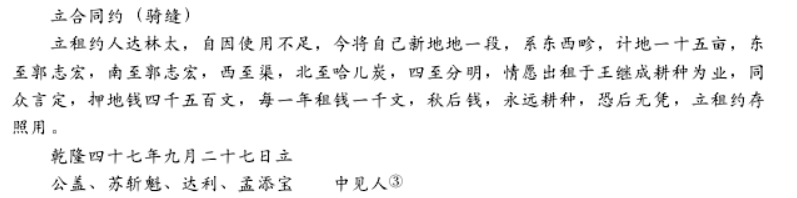

为了应对上述状况,民人开始通过订立“永租约”,来获得对土地的“永远耕种”。乾隆四十七年(1782)九月二十七日的一份契约,可以让我们了解这一时期“永租约”的情况。

这份契约是“合同约”,在签订契约之时,一式两份,在两份契约的骑缝处,写上“立合同约”字样,交易双方各执一份,以为凭据。在这一份契约中,已经有了“永远耕种”的表述。文约中提到的“押地钱”,是民人借此获得“永租权”的一种方式。乾隆四十九年十月十九日,归化城厅察素齐村音克拉状告恼木汉村民人秦宏明“硬霸地亩不退”时说,“四十七年间,我有熟茬地二顷六十亩,租给恼木汉村民人秦宏明耕种……彼时原图压(原字如此———引者注)地钱文,贱租与他租种”。④可见一些蒙古是为获得押地钱,才将土地永租于民人。

“永租约”的签订使民人在纠纷发生时可以凭此获得一定保障。乾隆四十六年八月二十九日,归化城厅民人张秀与蒙古元登架争控土地,张秀供称,其伯弟张绵曾“租种蒙古元登架荒地二十亩,苦费辛勤,垦开成熟,历已二十余年,倒换新约数次”,后张绵去世,留下孀妇抚孤守节。蒙古元登架见状,欲夺回土地。经人说和,“着伊长使二年租银,着寡妇永远耕种糊口养命”。但是蒙古元登架出尔反尔,仍要夺地,因此上告衙门。此案经归化城厅衙门断为“着将张秀开成之地内拨出拾亩,着元登架自种。两造允服,情甘息讼”。⑤在这个案件中,从“倒换新约数次”的表述来看,双方当时应该订立了契约。引文中又有“着寡妇永远耕种糊口养命”的说法,这似乎显示在约据中存在类似“永远耕种”字样的记述。官府的判定则是各打五十大板,即没有令民人失地,也没有让蒙古一无所获,这样的处置办法在一定程度上保障了契约的效力。

到了乾隆四十七年,和林格尔厅通判世麟对这些土地争讼案件的判案准则做了一番总结,其基本原则是“总视租地之情形定断”,并具体区分了三种情况:其一,如果是民人将荒地开成熟地,“已费若大工本,辛勤不易,不准夺回”。其二,如果承租的是熟地,“明立约据,永远租种、许退不许夺字样,亦不准夺”。但是体谅“蒙古地主”困乏,给予一定救济,“体察土脉肥瘠、地亩宽窄、租值多寡,或量为加租,或酌量长支,或断押地钱文,以济穷蒙之急”。其三,如果契约载有年限或短租熟地,“或退回,或撤回,听从其便,此等租种之地,即或民人指留,亦不能遂其私情,俱按情理为之断退”。这三条内容被世麟奉为“断理民种蒙地之章程。”①从中可知,除第三条以外,第一、第二条都有利于保护民人“永租”的权力,对于蒙古则只酌情予以一定安排。其他各厅处理这类案件的做法跟和林格尔厅大同小异。乾隆四十七年五月初六日在归化城厅巧尔报村发生的争地案、乾隆四十九年二月初八日在托克托城厅发生的争控案、乾隆五十年九月十二日在萨拉齐厅发生的争讼案等,大体都是按照这样的原则处理。②官府对待民蒙私佃以及契约的态度,很大程度上保护了契约在土地交易确权方面的有效性,这为契约在归化城土默特地区长久存在和广为流传提供了可能。与管理民人的各“厅”衙门不同,管理蒙古事务的归化城都统衙门一直试图禁止蒙古土地的“永租”与“买卖”。归化城都统衙门在乾隆四十八年五月颁布法令,禁止民人租种蒙古地亩在文约内写“永远”二字,“本衙门本年伍月间曾行文禁止民人租种地亩,文约不准写‘永远’二字,饬行各厅在案。今民人温恭租种蒙古波尔巴逊等地亩,文约内擅写永远耕种,不退地亩,殊属不法”。但是,从这宗蒙古波尔巴逊等与民人温恭土地争控案的断案结果来看,仍以涉案民人温恭长支给蒙古波尔巴逊等一年租银了事。③嘉庆十八年(1813)十一月,蒙古阿参领查获了一个案子,根据案卷记载,张德厚等与蒙古倒旺等在交易土地时将约据写为“卖契”,“蒙阿参领查获蒙古倒旺并蒙古甲头等私佃地土一案。……委因愚民无知,将牌扁约据,写为卖契,以致该管参领查明禀案,今小的等从中评处,着蒙古甲头与各铺户将牌扁文约另新更换典契,日后钱到回赎,以为后照”。④可见被查之人改正的做法,只是变换了契约的用词,将“卖”改为“典”,这不过是官样文章,名义上不准买卖,而永租权的获得,已经使民人对土地有了更大的支配权。

民人的“地权”观念逐渐影响了蒙古。乾隆四十七年(1782)六月二十九日,和林格尔厅石嘴子村前锋校贡布札布呈控民人赵天相“恃强抗不退地”。这个案子中几位涉案人的说法颇堪玩味。民人刘书官、蒙古托克托户说,“把合同写就,眼同贡布札布念了一遍,都是听见的”。贡布札布的“家人”改力兔说,“小的不识汉字,彼时主人贡布扎布在跟前听写约人念与听的”。从这些说辞来看,贡布札布可能是不识汉文的。这位“不识汉文”的贡布札布在公堂上的表现,给众人留下了深刻的印象,和林格尔厅通判世麟生动地描述了断案时的场景:

该员直上公堂,站立公案前,大声疾呼,混行狡赖,随将众人供情并约载情节逐一指正,坚称不识汉文,一味推为不知,词色俱厉,肆行咆哮。卑厅见其不循礼制,而加申饬,正谕其知晓地方绅衿在地方官衙门听审,不比平常相见,在公堂回话则跪话,毕即站立一旁候断,乃该员竟置若罔闻,昂然出署而去!⑤

贡布札布到底识不识汉文成了争论的焦点之一。其实,不管是真的不识,还是假的不识,他的表现都十分耐人寻味。如果真的不识,那么可以想象,在面对一套陌生的汉人处理土地问题的方式时,贡布札布内心一定有很多的困惑与不解。如果是假的不识,那么很显然,贡布札布是将“不识汉文”当成托词,藉此应对汉人,争得权益。当和林格尔厅通判训导贡布扎布遵循“礼制”时,贡布扎布却不以为然,“昂然出署而去”。此案的当事人各执一词,孰是孰非,一时难辨。不过,相较于探究案件的“真相”,本文更加关心的是当事人缘何采用这样一套表述方式。换言之,诸如贡布扎布是否识得汉文、遵循礼制之类的争论,只有放在蒙汉文化相互激荡的大背景下才变得容易理解。涉案诸人的不同表现所反映的情况无非是在时代潮流之中,他们如何因势而动,应势而为。

似此“昂然出署而去”者,不只贡布札布一人。乾隆四十八年五月,在和林格尔厅讨速号村,太平召喇嘛达尔济与民人侯发旺争控土地,当衙门官员赴争控土地处勘验筑坝情形时,达尔济之兄中兑“一味混狡,且肆咆哮”。在审判过程中,又有白燕兔“直上公堂,口称系倒尔计师兄,大声疾呼,混行狡赖……词色俱厉,肆行咆哮,卑厅见其放肆无状,面加申饬,白燕兔竟不候断,昂然出署而去”。①此案的断案人与上一案件均为和林格尔厅通判世麟。在对案件经过的描述上,两案有许多相似之处。尽管有流于程式的嫌疑,但相信类似文本的表述方式依然带着挥之不去的时代印记。

正是在蒙汉两种文化的碰触之中,蒙古越来越熟悉民人的办事方式,并且逐渐学会了民人用契约保护自己土地权属的方法。乾隆四十八年正月二十四日,在萨拉齐厅蒙妇伍把什与民人杨天沼的争控案中,伍把什供说,“杨姓任意将本村早年亡故两个蒙古名字,又将民人要姓名字立写假约”。②乾隆四十八年四月十日,在归化城厅前锋校朝克图等与民人王满金的争地案中,朝克图等呈称:“缘乾隆四十五年,职等有熟地六十亩,出租与民人王满金承种……立限八年为满,地归原主,现有合同文契可证”。③乾隆四十八年五月,在和林格尔厅讨速浩村发生的争讼案中,太平召喇嘛达尔济呈称:“缘乾隆四十一年小僧将自己所种熟地一顷租与本村民人侯发旺,言定每年租银五两,六年以满,将地归主,立写汉字文约,各执一张”。④这些表述都表明蒙古已经能够越来越熟练地运用契约这种技术手段。

在蒙古对“地租”的需求、旅蒙贸易的发展、国家行政力量的介入,以及民人对土地固定占有的诉求等多方面因素的共同影响下,“永租”成为了归化城土默特地区蒙古与民人土地租佃的常见形态,而“永租权”的获得又为土地的转租留下了空间。

三、从“一地数约”到“一约数主”

民人获得“永租权”之后,最初蒙古原主不许其将土地易手。乾隆四十四年三月十二日,在归化城厅石轴村骁骑校达尔玛与民人侯国成的土地争控案中,达尔玛先曾阻拦侯国成之父侯正“转典”,“侯正欲将地亩私行转典,职不容令伊私典,随向拨地自行承种”。后又阻止侯国成“私行出典”,“伊既不能承种,理宜退归地主自种,何故私行出典与别人租种”。此案经归化城厅衙门裁断,以侯国成长租八两,并“不许私佃”而告甘结。⑤不准租佃的字样还被写入契约之中,乾隆四十七年六月二十九日,在和林格尔厅石嘴子村前锋校贡布札布与民人赵天相涉讼案件所提到的契约中就写有,“亦不许赵天相租佃,如若转佃,地主七不重与钱十千,地归原主”。⑥由此可见,这时不管是蒙古还是衙门都禁止土地转佃。

尽管官府与蒙古不允许土地转佃,但是“永租权”的获得以及官府对于“永租权”的保护,使民人取得了对土地的实际支配,土地转佃的情况日益增多。乾隆五十六年十二月一日,参领宁补家人那音太代主人控诉民人李士魁拖欠租银,在这个案件中,从宁补到李士魁,土地数易其手。根据涉案双方的供词、约据以及衙门的调查,大致可以勾勒土地流转的链条。参领宁补在和林格尔厅土城子村有“铺房一所,水旱地二犋”,最早租与民人姚姓、刘姓、贾姓等耕种;乾隆四十三年,姚存德将土地推与贾林元、刘玉昌;张通从其舅贾赖章手中佃到此项房地家具;到四十六年,张通又推与李士魁、刘驸、刘培基。从中可知,从参领宁补到李士魁等人的土地交易链上,有些环节已经无法弄清,贾林元、刘玉昌的土地是如何转入姚赖章手中就无从查证。①易言之,土地的频繁流转使归化城土默特地区出现了所谓“一地数约”的情况。

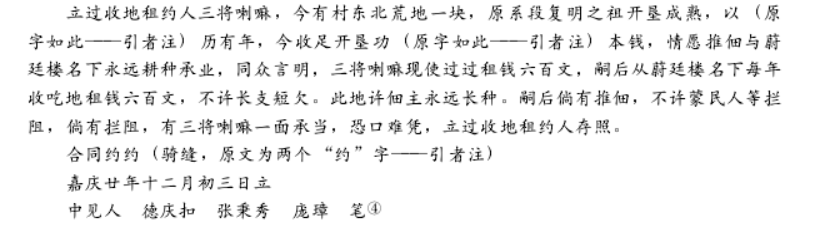

面对不断发生的转佃,蒙古采取了一些应对策略。嘉庆六年(1801)五月十七日的一个案件中,佐领札什札布称他将六顷余土地租与民人王祥云耕种,嗣后王祥云“偷典”给民人张立豹,被其查知,“我与(原字如此———引者注)乾隆五十年间赴归化城副都统衙门呈告,奉官叫我交了银二百五十两,将地收回,我就交与张立豹耕种。我用他押地钱四百吊,言明每年仍交租钱四十吊,立有租约为凭”。②嘉庆十八年九月,蒙古色克牙呈称他有六十亩土地,租给民人雷海宽承种,后来雷海宽将地推给王刚明,被其知晓后,“王刚明见不能隐瞒,始于本年三月内与小的另换租约,讲明押地钱四十八千,随带雷姓原约二纸。”③不管色克牙等人所说是否属实,都表明他们已经认可了土地转佃的事实,并希望通过收取“押地钱”了事。在一系列的冲突和角力过程中,土地转手之时收取“押地钱”逐渐变成一个民间俗例,“押地钱”又称为“过租钱”,嘉庆二十年的一份契约中便提到:

蒙古从最初的不准,到后来不得不承认土地转租的事实,并在土地转租之时,收取一定数量的“过租钱”,此后,土地“或推或佃,由钱主自便”,蒙古原主不能干涉。⑤不过,诚如上言,在土地转佃之后,蒙古依然保有每年收取地租的权力。

随着土地易手愈加频繁,蒙古土地的权属越来越复杂,这为一些投机之徒提供了可乘之机。在这一个过程中,“地主”(“归化城副都统衙门档案”中也称“蒙主”或“蒙古地主”)的身份成为各方争夺土地的一个工具。在咸丰九年(1859)六月萨拉齐厅王毕斜气村发生的一个案件中,民人孀妇渠魏氏呈控民人张林祥霸地盖房盗卖逞凶,渠魏氏声称的“蒙古地主”丹则巴之子清泰说,“(张林祥)勾串蒙古万家保冒充地主,该处地基实系伊家祖产,户司现有册档,求咨查”。⑥到了光绪末年,仿佛还出现了惯于“霸地”的“专业户”,光绪二十九年(1903)二月,托克托城厅召湾村蒙古军功与民人韩生云争地,据军功供说,“不想韩生云诡计多端,当即诡串久惯强霸绝户产业之恶蒙领催长,命子假充蒙主,又贿串差役,着伊工人冒充甲头,串通一气,朦胧托府断令将粮伊等得受,并不追究约据”。⑦显然,像这样“勾串冒主,捉羊抵鹿”的事情,①恰恰表明不管是蒙古还是民人,都可以利用“蒙古地主”的身份,为自己对土地的占有提供合理性依据。

在争控案发生之后,断案也越来越困难。一方面,地方衙门开始有了拖延疲沓的情况。托克托城厅从乾隆五十二年(1787)二月至五十九年三月,“审办蒙民争控房地未结案件共有四件,核之均系易结之案,此等未结案内竟然延至八九载”。②案件易结而未结,意味着地方衙门的不作为。即便讯断结案,被告方是否遵断也难以保证。嘉庆五年(1800)四月,世袭佐领札什札布控告民人张立豹“霸地抗租”,萨拉齐厅通判等断令张立豹还钱,但其“抗断不还”。其后萨拉齐厅通判一推再推,“总不见面”。札什札布于是辞退了佐领一职,赴京城九门提督衙门告状。③另一方面,由于蒙古、民人越来越熟练地运用契约维护自己的权益,这也给断案带来了一定的难度。其中有各执一端,约据不符者,“查讯两造供词各执一端,查验各约据均不相符,所争之地究系何人产业,敝署无册可稽,碍难定断”。④又有各有说辞,约据相合者,“调验各约与所供相同。查该蒙古等所供各执,又均有约据为证,究系何人产业,敝府无凭查考”。⑤双方均有约据可凭,这说明蒙汉双方都已经非常懂得利用契约来维护自己的权利,甚至不排除为了达到目的而制造“假约”的行为。总之,新约旧约重重叠叠、枝蔓缠绕,令有司在断案时无从下手,十分挠头。

民人永租权的获得使蒙古逐渐失去了与土地的直接联系,只留下了“收租”的权力,最终由游牧为生转变为吃租当差。乾隆四十五年(1780)七月初七日,在萨拉齐厅巴拉盖村的土地争讼案中,蒙古圪得格尔说,“小的当差生计,全赖地亩,今将自己产地出租,无干之王玉全等捏控,致小的受累”。⑥乾隆五十年十月初十日,在萨拉齐厅蒙古渠金架等与民人孟成贵等的土地争控案中,归化城副都统说,“本都统查蒙古当差向来以牧养牲畜为生,而今赖地租为业”。⑦

可见到乾隆末期,已经有很多蒙古以“地租”为生了。蒙古收取的地租叫做“地谱”,用来收“地谱”的文书则名为“地折”。蒙古收租初不立折,随着租佃关系日愈复杂,蒙古、民人在交易中,为方便收租,开始立折。内蒙古自治区呼和浩特市托克托县格尔图营子村蒙古高家就保留着85个地折子,每个约有火柴盒大小,封皮书写收租对象名字、立折时间等信息,里面则记载历年收租情况。以光绪四年(1878)的一份地折为例,这份地折封皮上书,“光绪四年八月立、高明地租折”,具体内容为:“自光绪四年起,每年与伊出地租钱一千文,常年到秋季凭折来取,认折不认人,倘若河塌水占不能耕种,与伊不出地租。八月二十四日收现钱一千文;五年三月二十八日收糜布钱八百文;九月十三日收现钱二百文;六年十一月二十二日收现钱一千文;七年十二月二十五日收现钱一千文。”⑧其他地折的形制与这份大同小异。

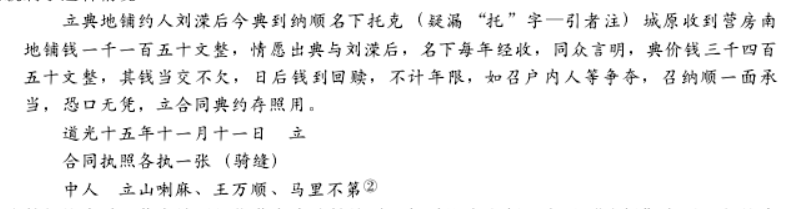

蒙古将土地永租于民人之后,如果需要银钱,往往将“收租权”作为抵押物向人借取。打什札布弟兄二人“央”广裕粮店梁生虎等“转借钱二百余千”,后因“无力偿还”,于乾隆四十三年,“将每年所收陶大志租银二十七两,兑与小的收取九年顶还各债”。①在转让“收租权”的时候,蒙古、民人也逐渐订立契约,以为凭据。道光十五年(1835)十一月十一日的一份契约就属于这种情况:

从这份契约来看,蒙古纳顺经收营房南地铺钱时,似乎没有立折。有了“地折”之后,契约中开始直接写明典、兑“折”等字样,道光三十年(1850)五月十五日的一份契约中说,“立指地租折补收欠租合同文约人永和如,情因铁圪达该自己旧租钱一千三百三十六文,同中将伊每年应收永兴店地租银折一个……同中言明,情愿兑到自己名下收使,六年为满”。③这个材料是说蒙古铁圪达将自己收吃永兴店的一个地租银折兑与永和如收使。不难发现,这里与蒙古交易的都是商号。咸丰元年(1851)十一月初二日,蒙古纳顺同子天来宝将自己应收万和店、蔡玉信、陈才、李本顺、张景太、赵秉荣、自成局、永合店、双和店、和成局、恒盛店十二个地谱折(其中万和店为两个地折),也兑与永和如收使。④在这宗交易中,涉及了七个商号。可见由于商品货币经济的发展,商号在“地折”的交易过程中扮演了越来越积极的角色。

“收租权”一旦转让,还可继续流转。乾隆十四年八月二十七日,张德虎、张治国二人从蒙古古尔架处“赁到”地基、场面各一块,“每年共出地铺三两二钱,指约为证,延今二十余年,并无异说。后因古尔架将此地基典与木扎布名下,木扎布又转典与根敦扎布,彼时止将地铺兑过并未另换文约”。⑤由此可知,从古尔架到根敦扎布,“收租权”共转手两次。在这宗交易中,“收租权”易手之时,还没有立下约据。到了清末,人们也用契约来确立“收租权”的权属关系,光绪十七年(1891)的一份契约中提到:

双林子、恼木气、高明、二明都是蒙古人,这意味着此份契约中的“收租权”是在蒙古之间流转。不仅如此,民人在获得永租权之后,也会将“收租权”转出。乾隆年间,归化城厅西五速图村长寿寺执事喇嘛斗林三、长命子之“前辈师长”,将香灯地亩一顷三十余亩租与民人温姓“长久耕种,不准转典”。后来温姓“陆续将此地瞒寺出典外,又将众姓典约向郭得胜指约借钱二十六千,言明赎约还钱”。①在这里,温姓先将从长寿寺喇嘛处租来的土地转租,其后又指租约借钱。总之,“收租权”像“地权”一样,也是纠葛重重,缠绕不清,以致逐渐出现了“一约数主”的状况。

土地易手频繁,收租权也屡有流转,因此,在收取地租之时,逐渐确立了“认折不认人”的俗例。道光九年(1829)四月八日,四成局租到把儿旦之子纳顺佃与祥云店河口后街路东空地基一块,“地谱钱凭折来取,忍(原字如此———引者注)折不忍人”。②道光二十八年(1848)二月,那顺、天来保父子,将自己祖遗土地租给李本顺,“永远耕种修理管业”,“每年地租钱四百四十文,当日立折一个,每年凭折来取”。③咸丰元年(1851)二月二十二日,蒙古纳顺、有福子将地基一块出租于天德店史褒晋“永远管业”,“将应出地租开去钱折一个,嗣后凭折来取,认折不认人”。④“认折不认人”,“凭折来取”等俗例的形成,正是土地、收租权交易活跃的结果,这反映出蒙古社会已经日益卷入到商品经济的浪潮之中。

在民人获得“永租权”之后,蒙古失去了对土地的实际支配。其后,“收租权”成为单独的抵押物,以契约的形式在市场上流转。到了清末,归化城土默特蒙古的土地“乃转相租典,叠经分割,始则蒙与民私立约据,继则民与民私立约据”,最终形成了“一地数约,一约数主”的局面。⑤

四、结语

直到今天,在内蒙古地区依然保留着不少土地契约文书,作为一种历史文本,这些土地契约从哪里来,发生了什么变化,为何能够流传并保存至今,又反映了怎样的社会演变?换言之,这样一套“土地契约秩序”在内蒙古各个地区得以确立和维系的具体社会机制是什么?本文以归化城土默特为例,试图从一个侧面回答上述问题。

如果将其视为一种历史文本,不难发现,归化城土默特地区的“土地契约”经历了一个从无到有、从简单到复杂的演变过程。明中叶至清初,土默特蒙古以游牧为生,土地是有力者多占,无力者少占,其时并无书写契约的传统。乾隆八年,朝廷划拨户口地,此后土默特蒙古对自己的土地,有了较大的支配权。在朝廷西征朔漠和放垦土地的背景下,民人数量不断增加,旅蒙贸易显著发展,这使归化城土默特地区土地投资具有了可观的利润回报。由此,民人和蒙古对待土地的权属意识逐渐增强,始则口头约定,继而订立简单的契约,之后用“永租约”、“押地钱”等来维护彼此的权益。“永租权”的确立又使蒙古失去了对土地的实际支配,其后“收租权”成为单独的抵押物,以契约的形式在市场上流转。土地契约能够长久存在并广为流布,则是建立在人们相信其具有法律效力的假定之上。虽然清廷在法令上一直禁止蒙地私垦,但是地方衙门对民人租种蒙古土地实际上采取了默许的态度,并将契约作为断案的重要依据。这一态度潜在地支撑了土地契约秩序的有效性。总之,正是在王朝行政力量、旅蒙贸易、蒙古、民人的共同作用下,一套源于汉人社会的土地契约书写传统,得以在归化城土默特地区扎根、演化,并广为流传,甚至时至今日,在百姓的日常生活中仍具有实用价值。

土地契约在归化城土默特地区出现、演化和流布的过程,也是蒙古面对中原文化冲击,主动进行调适和改变的过程。既往对于“土著”社会地权问题的研究或因相关材料的缺乏,或因问题意识的不同,较少关注“土著”人群在世易时移之下的行为和心境。①从本文的分析可以发现,面对陌生的民人处理土地问题的方式,蒙古不是被动地接受与顺应,在彷徨与纠结之中,他们主动地学习了汉人社会“永租”、“押地钱”、“一田数主”等观念,在涉及与民人的地权纠纷时,逐渐熟练地利用这类知识以及朝廷的有关律令,为自己争取最大的权益。在这一长达数百年的历史进程中,大部分蒙古的生计方式从游牧为生转为吃租当差,整个归化城土默特地区也从广袤无垠的大草原变成沃野千里的米粮川。