作者:王继平 责任编辑:王飞雪 信息来源:《湖南社会科学》2018年第1期 发布时间:2019-11-24 浏览次数: 4774次

【摘 要】传统湖南乡村家庭与传统中国乡村家庭一样,是以血缘为基础、以父系、父权为核心的基本的经济单位,并且以累世同堂为基本形式。近代以来,由于资本主义经济的发展、新式教育的普及以及政治改良与革命的推进,家庭观念发生了深刻的变化。累世同堂的大家庭逐步瓦解,代之以父母子女为主体的核心家庭;妇女经济地位提高,家庭作为生产单位的经济性质逐步消解,父权、夫权在家庭的权威逐步丧失。

【关键词】近代湖南;乡村家庭;变迁

家庭是以婚姻和血缘为基础的社会组织。作为社会的细胞和组成单位,家庭具有血缘和婚姻的自然关系,也是繁衍后代、教育后代、组织和安排生产、进行社会交往和保障成员安全和利益的共同体。家庭是伴随着社会经济政治和文化的发展而发展的。近代以来,随着资本主义的发展,传统中国乡村家庭发生了变化,进入民国时期,家庭变化逐步定型:父权逐步主导的地位,大家庭让位于核心家庭,作为生产、消费的经济意义的家庭性质发生转变。本文以湖南乡村家庭为中心,阐释近代家庭变迁的原因及表现。

一

中国传统的家庭,因为受到小农经济和长期以来的伦理的影响,具有比较明显的特征:

一是以父系、父权、夫权为核心。父系制就是以父系为计算血缘关系的标准,所谓祖、父、子、孙等等,注重父系的血缘关系;同时,“父为子纲”,父辈是家庭的家长,是家庭经济、财产和一切家庭事务的主宰,有高于其他家庭成员的种种特权,其他家庭成员对其的权威只有绝对的服从;所谓夫权制,就是在夫妻关系中,丈夫具有绝对的支配地位,所谓“夫为妻纲”,并有“三从四德”为之约束,即妇女“未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子”和“妇德、妇言、妇容、妇功”,妇女处于附属地位。

二是家庭是一个基本经济单位。首先是一个生产单位,这是农业社会尤其是小农经济所决定的,家庭小农业生产和小手工业相结合,男耕女织,家庭既是生产单位也是消费单位。

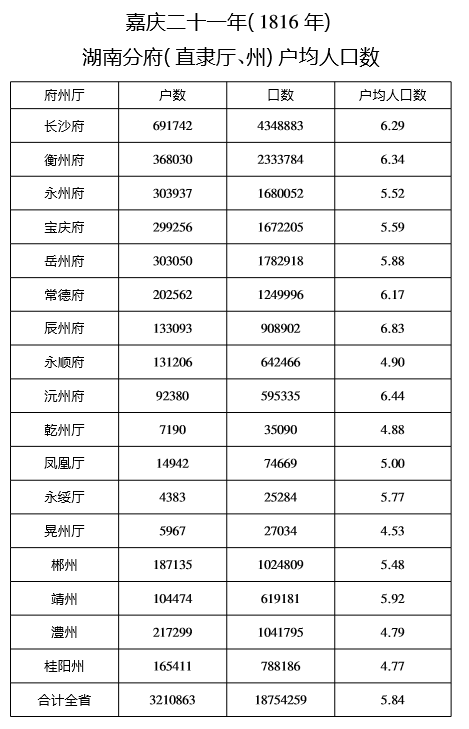

三是累世同堂的大家庭结构。这种大家庭的结构实际上也是农业社会的产物,农耕文化安土重迁,需要聚族而居,形成势力;而中国传统的封建伦理道德也不断地强化孝道,褒扬孝子。所谓“讲究多代同居,显示家大业大,子孙发达,人多势众。富豪之家,以四世同堂、五世同堂为荣”,(1)据记载,清代湖南经朝廷旌表的五世同堂的家庭共1339户。(2)就家庭的平均规模来看,也是很大的。明万历年间,湖南全省户均人口为6.94人,(3)清嘉庆时也超过5.84人。(4)而个别地区则更大,清嘉庆二十一年(1816年),长沙府户均6.28人,其中善化户均7.33人,宁乡户均6.96人。(5)

中国古代家庭的这种特征对于维系农业社会的伦常秩序起到过一定的积极作用,在一定程度上保证了社会的稳定和凝聚力,对于倡导孝道,保持家庭的稳定也具有积极的意义。但这种家庭是农业社会的产物,家长制的权威扼杀了家庭成员的创造性,尤其是对妇女的压制,造成了几千年的男女不平等的制度。因此,进入近代社会后,伴随着近代资本主义经济的发展,以及社会政治、文化的发展,其逐步解体是必然的。近代湖南乡村家庭也在逐步地发生着改变。

近代湖南乡村家庭变化的原因是多方面的。首先,是经济的转型和发展。鸦片战争后,外国资本主义国家开始对华进行商品输出和原料掠夺,甲午战争后又进一步进行资本输出,导致了中国农村耕与织紧密结合的自然经济逐步解体,造成了自耕农的破产而传统的土地兼并,而商业资本进入乡村及高利贷的盘剥,也加剧了农村经济的凋敝,农民生活的贫困化,传统大家庭难以为继,不得不分离为较小的家庭;生儿育女的成本也增加,也难以拥有众多的子女。同时,近代以来资本主义工商业的发展,也为乡村人口流入城市进入工厂企业,在城市谋生、安家提供了途径,从而减少了乡村的人口,导致多子多女的大家庭逐步衰落。湖南地处内陆,现代化的进程开启的稍晚一些,但进入20世纪以后,尤其是南京政府成立后的最初10年,湖南在经济方面获得长足进步,例如在公路建设和湘潭作为南方工业基地的确立,中央电工厂、中央电厂、中央机车厂等企业的建立,带动了湖南工业化的发展。从而使乡村劳动力进入城市,也促使乡村大家庭的瓦解。

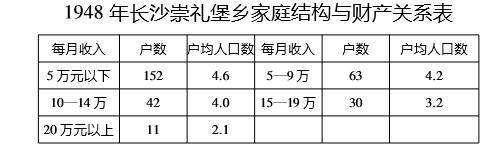

其次,是教育的发展。近代以来,特别是20世纪初废科举、兴办新式教育以来,更多的乡村青年走进新式学堂,接受新式教育,其家庭与生育观念也发生了深刻变化,随着女学的开放,越来越多的女子也进入学校,参与到各种社会事务中去。教育改变了人们的生育观念,而经济的自立也使女子有了独立的基础,人们不再将生儿育女、儿孙满堂当做人生的完美追求和衡量女性成功的唯一标准。据调查,即使是在乡村社会,受教育程度越到,所生子女数量越少,其家庭规模也越小。民国三十七年(1948年)长沙崇礼堡乡的调查表明,受教育程度越高,家庭人口规模就越少,反之则多。见下表:(6)

第三,是近代的思想解放运动以及政治改良和革命运动的推动。封建的家庭、家族制度是对个性的压抑,特别是对女性的桎酷,因而在近代以来的思想启蒙运动和政治运动中,受到进步人士的猛烈抨击。维新运动时期,谭嗣同就对传统的家族制度进行了激烈的批判,认为包办婚姻、夫为妻纲、男子纳妾,乃是“三纲之说苦之也”。(7)他倡导组织“不缠足会”,在会员中提倡不缠足、不得包办子女婚姻,并支持妻子李闰成立女学会,创办《女学报》,推动了湖南及全国的妇女解放运动。辛亥革命时期,有识之士倡言家庭革命、妇女解放,《江苏》1904年第七期发表《家庭革命论》,认为“中国今日家庭不可以不革命”,(1)《女子世界》也发表文章,指出“女权削弱之原因,半由亲族爱情之羁绊,半由家庭礼法社会风俗之侵淫”,所以,“欲革国命,先革家命”。(2)因此,辛亥革命时期,女子参政、参军成为一种风气,涌现了秋瑾、唐群英等一批革命家。五四运动前后,毛泽东等一批进步青年组织新民学会,创办《湘江评论》,提出“夫妇关系,完全是要以恋爱为中心,余事种种都是附庸”,必须“打破父母代办政策”,“打破媒人制度”,(3)“家庭,家庭!真是杀尽中国人的牢狱”,因此,“要改革社会,先非改革家庭不可”。(4)在20世纪20年代轰轰烈烈的湖南农民运动中,乡村“主要攻击的目标是土豪劣绅、不法地主,旁及各种宗法思想和制度”,而“束缚中国人民特别是农民的四大绳索”之一的“夫权”,也在扫荡之列。(5)

因此,近代以来,家庭发生了新的变化。据学者研究,其中最显著的变化是:一是“大多数思想开通的人都反对以往的复式大家庭制度,而赞成只包括父母与未婚子女的家庭”,(6)即“以夫妻及未婚子女组成之家庭增多,传统式大家庭相对减少”;(7)1927年6月《时事新报》副刊《学灯》刊出家庭调查材料,关于家庭制度的问题是:“中国之大家庭有种种价值,允宜保存”。赞成者:29%,不赞成者:71%。“采取小家庭制:祖父母与父母生计由子女或孙辈承担,但不同居”。赞成者61.8%,不赞成者38.2%。(8)可见人们的家庭观念已经发生了很大的变化。二是职业妇女增多,妇女的经济依赖减轻,家计趋向共同负担,妇女的地位也相应得到提高;三是父权制家庭趋向平权家庭,家庭成员的平等地位得以加强;四是传宗接代的观念减轻,家庭人数减少。(9)

二

近代湖南乡村家庭的变迁,最显著的表征是家庭结构发生变化。传统的大家庭开始解体,出现了更多的小家庭。湖南乡村家庭人口数,在1816年为户均5.84人,按府、州、县户均如下表:(10)

从上表可以看出,清代中后期湖南户均人口大约是6口,最高接近7口,一般在5口左右,如果扣除孤寡鳏独家庭的话,大约应该在5—8口之间。根据《嘉庆一统志》统计,1820年各直省户均人数为:(1)

由上表可知,湖南户均人数居各直省中等水平,湖南多丘陵、山地,耕地面积有限,洞庭湖区虽为平原,但历来多自然灾害,因此,以大家庭的形式成为生产和居住单位是受到自然条件限制的。

进入近代以后,这种家庭结构发生变化,有逐步小型化的趋势,向以核心家庭和直系家庭为主体发展。(2)晚清由于战乱频仍,户均人口统计数据缺乏,但从1909-1911年举行的宣统人口普查的数据,也可略窥一斑。当时湖南有70州县报告了户数和人口数,总计户数3980327,人数21712203,户均人口5.45,(3)虽然武陵、龙阳、桂阳、会同、通道、绥宁、石门、蓝山等9州县为报告,但大体反映了清末湖南的家庭结构。

进入民国以后,人口统计数据比较齐全,可以比较清晰地观察到家庭结构的变化状况:

从上表情况来看,除了1949年因为战争结束的原因,大量离湘的家庭回乡,所以户数和人口数都有较大的增加,但户均数却低于往年,说明战争使家庭人口遭受损失,家庭人口减少外,其余各年份均大致持平,全省户均为4.99,较清末还是有所下降。为了了解城市地区和农村地区以及不同自然环境地区间的差异,兹作进一步比较:(4)

从上述统计表来看,城市和乡村比较,其户均人口数要多;湘中地区比湘北多,而湘北又比湘西要多,实际上,首要的因素是经济。湘中、湘北地区比湘西地区自然条件优越,耕地资源丰富,经济条件能够承担多子多女的大家庭,而湘西地处山区,自然条件差,土地贫瘠,难以承载太多的人口。但就个体家庭来说,贫穷的家庭希望有更多的人口成为劳动力,所以,,家庭收入越低,其家庭人口反而越多。1948年长沙崇礼堡乡的调查情况说明了这种情况:(1)

其次,风俗习惯的变化是缓慢的,醴陵习俗“讲究多代同居,显示家大业大,子孙发达,人多势众。富豪之家,以四世同堂、五世同堂为荣”,(2)故其户均人口达7.15;慈利更达到7.96。但总的趋势是8口以上的大家庭在乡村正在消逝之中。据民国时期乡村调查,兹将衡山县师古乡和新宁县白杨乡的家庭人口调查情况列表如下:(3)

衡山县师古乡户均人口4口以下的占到了53.23%,5至8口的占39.9%,而9口以上的所谓大家庭只有82户,占6.87%。新宁县白杨乡的情况也差不多:

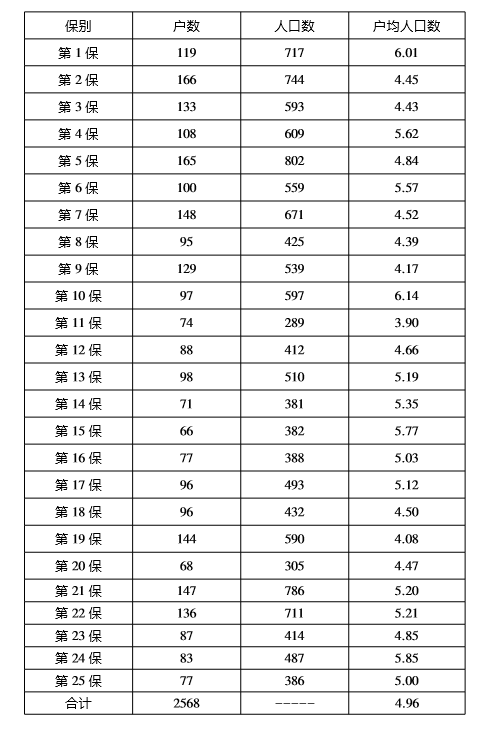

全乡2568户,最高户均6.14,最低3.90,平均为4.96,其家庭人口结构规模也是不大的。

时隔10年,1948年长沙崇礼堡乡的调查情况说明,其发展趋势更为明显。该乡总计486户,其家庭人口数如下表:(1)

据上表,4口以内的家庭占到了三分之一多,8口以内的占50.19%,8口以上的仅占14.44%,而其户均人口数则为6.00。

由此可见,民国时期湖南户均4.99的家庭结构的确反映了传统大家庭在逐步地消解。

三

随着自然经济的解体和资本主义经济的发展,作为生产单位的家庭功能逐步消解。在传统中国社会,家庭是主要的生产和消费单位,一方面是由于男耕女织的自然经济决定了男女在家庭中的各自经济角色,是一种互补型的经济关系;另一方面,以小农业为主体的个体农业经济结构,经济基础薄弱,难以抵御不可预测的天灾人祸,大家庭便成为了“抱团取暖”的避风港。晚清外国资本主义的商品倾销和原料掠夺,农业卷入世界经济体系的漩涡,逐步瓦解了乡村自然经济,男耕女织的家庭经济结构解体,作为生产单位的家庭已经难以依靠全家的劳动来保持自给自足的地位,而是需要通过社会的劳动和市场的交换来获取生产和生活的资料,生产功能渐渐从家庭中分离,家庭生产功能退到辅助地位或消失,据晃县1934年(民国二十三年)统计,全县13594个农业家庭,保持自给足生产功能的有818个,占6%;退到辅助地位的9036,占66%;已趋消失的2264个,占17%。(2)湖南省立衡山乡村师范学校1936年对衡山县师古乡的男女劳动力进行了职业调查,从调查情况可以看到;

师古乡2545个13岁以上的男性劳动力,以农为主业的仅占57.88%,说明作为传统家庭主业的“耕”已经成不了乡村家庭的支柱了,即使如此,也需兼任其他副业。但无论主业为何,均需有其他副业兼之才能生存。

作为传统耕织相结合的家庭手工业的“织”,是妇女的主业,但此时无论是把织当成主业还是副业的妇女,只有496人了(其中作为主业的151人,作为副业的345人),占全部职业妇女的22.88%。

师古乡只是民国时期湖南乡村社会的一个缩影。伴随着商品经济的发展,乡村家庭也发生着深刻的变化,家庭已经不再完成是一个自给自足的经济单位,从而也在经济上解构了传统家庭。

家庭作为基本经济单位的地位的变化,导致了以父系为中心的家庭权威的消逝,家庭成员有了更多的平等自主的权利。特别是女性家庭成员获得更多的权益,妇女的地位得以提高。维系以父系为中心的传统家庭,一是经济上男子是主要的经济支柱,二是传统的伦理道德即三纲五常的严格钳制。近代以来,这两方面的因素都遭遇了严重的挑战,使之得以逐步瓦解。关于经济方面,城市和乡村,富裕家庭和贫困家庭还是有所区别的。毛泽东在《湖南农民运动考察报告》中描述了乡村中贫者家庭和富裕家庭的区别:“夫权这种东西,自来在贫农中就比较地弱一点,因为经济上贫农妇女不能不较富有阶级的女子多参加劳动,所以他们取得对于家事的发言权以至于决定权的是比较多些。至近年,农村经济益发破产,男子控制女子的基本条件,业已破坏了。最近农民运动一起,许多地方,妇女跟着组织了乡村女界联合会,妇女抬头的机会已到,夫权便一天天地动摇起来。”(1)毛泽东实际上说明了夫权瓦解的经济和文化的前提。乡村妇女因为经济上并不完全依赖父系家庭成员特别是丈夫,因此她在家中的地位自然要高一些。晚清以来,自然经济的解体,土地的高度集中,自耕农、佃农都难以依靠土地的收入来维持家庭,因而家庭女性成员也不得不从事劳动甚至主要的劳动来维持家庭,自然而然地在经济上获得了地位。特别是近代工业和其他行业的发展,使女性能够获得独立的工作,提高经济上的独立能力。即使是丈夫外出从事非农业的工作,留在乡村的妇女需要独立承担家庭的土地耕种、子女抚养,也因此而获得经济上较大的自主权,也就获得了较大的发言权。

束缚家庭其他成员特别是女性成员的更多的是封建的纲常伦理及其受其制约而千百年来形成的习俗,这是需要随着经济、文化、教育的发展而逐步消除的。晚清以来的思想启蒙运动、政治改良与革命运动,冲击封建的纲常伦理和封建陋习,民国的成立,在政治上规定了男女的平等地位,这就逐步地解构了以父系为核心的家庭制度。曾著《中国家庭组织的演变》的台湾学者朱岑楼在1977年进行过一次问卷调查,就近60年来中国家庭发生的重大变迁征求答案,整理出《近六十年我国家庭的重大变迁》,其中关于家庭关系的变化有如下几项:(2)

1)职业妇女增多,妻之经济依赖减轻,家计趋于共同负担;

2)传统家庭伦理式微,祖先崇拜不似过去之受重视;

3)传统孝道日趋淡薄,家庭非若以往以父母为中心,而趋向于以子女为中心;

4)教养子女方式由以往之严格控制,转向尊重子女人格独特发展;

5)男女趋向平等。

或许这些变化较多地反映了调查时的20世纪60—70年代的变化,但是这样的变化乃是晚清以来社会经济、政治、文化、教育的发展以及随之而来的观念、意识的变化使然,近代湖南乡村家庭的变迁,就反映了这种变迁的趋势。

注释:

(1)醴陵市志编纂委员会.《醴陵市志》[M].湖南出版社,1995:128.

(2)《湖南通志》(光绪),卷201,“人物志”42,“耆寿”。光绪21年刊。

(3)《湖南省志地理志》[M].上册,湖南人民出版社,1982:229.

(4)《湖南通志》(光绪).卷48,”赋役户口”,光绪21年刊。

(5)同(4)

(6)孙本文等编印.《湖南城市崇礼堡乡村调查》[M].载李文海等主编《民国时期社会调查丛编》,二编,“社会调查卷”:803.

(7)《谭嗣同全集》[M].中华书局,1958:349.

(8)张枬,王忍之.辛亥革命前十年时论选[M].三联书店,1960:第一卷,下册,833.

(9)同(1)929.

(10)毛泽东早期文稿[M].湖南出版社,1990:439.

(11)新民学会资料[M].人民出版社,1980:118-119.

(12)毛泽东选集[M].第一卷人民出版社,1991:31.

(13)杨懋春.近代中国农村社会的演变[M].台湾巨流图书公司,1980:80.

(14)朱岑楼.中国家庭组织的演变[N].载朱岑楼编《我国社会的变迁与发展》[M].台湾东方图书公司,1986:255.

(15)《时事新报》副刊《学灯》[N].1927(6).

(16)刘泱泱.近代湖南社会变迁[M].湖南人民出版社,1996:310.

(17)《湖南通志》(光绪),卷48-49”赋役户口”统计,光绪21年刊。

(18)江涛.中国近代人口史[M].浙江人民出版社,1993:其中,甘肃不含镇西府、迪化州;福建不含台湾府;新疆为镇西府、迪化州数据;台湾为台湾府数据,316.

(19)家庭一般区分为三个类型:由一对夫妇及其未婚子女组成的核心家庭;父母和一个已婚子女及其配偶、后代组成的直系或主干家庭;由父母和两个或多个已婚子女及其配偶、后代所组成的复合或联合家庭。

(20)王勇.湖南人口变迁史[M].湖南人民出版社,2009:126.

(21)以下四表均据王勇.湖南人口变迁史[M].第132页表1-23计算,湖南人民出版社,2009.

(22)孙本文等编印.湖南城市崇礼堡乡村调查[M].载李文海等主编《民国时期社会调查丛编》,二编,“社会调查卷”,803.

(23)醴陵市志编纂委员会.醴陵市志[M].湖南出版社,1995:128.

(24)湖南省立衡山乡村师范学校第125班编.新宁白杨乡社会概况调查.湖南省立衡山乡村师范学校编衡山县师古乡社会概况调查[M].载李文海等主编《民国时期社会调查丛编》,二编,“乡村社会卷”,福建教育出版社,2009:959,835.

(25)孙本文等编印.湖南城市崇礼堡乡村调查.载李文海等主编.民国时期社会调查丛编[M].二编.“社会调查卷”:803.

(26)新晃县志编纂委员会.新晃县志[M].三联书店,1993:744.

(27)毛泽东选集(第一卷)[M].人民出版社,1991:32.

(28)刘泱泱.近代湖南社会变迁[M].湖南人民出版社,1996:310.