作者:陶自祥 责任编辑:王铭鑫 信息来源:《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2019年第2期 发布时间:2021-10-14 浏览次数: 2659次

【摘 要】婆媳关系是因婚姻缔结所形成的一种依附于父子一体的家庭性人际关系。就婆媳关系冲突特征而言,家庭内部的婆媳关系冲突具有家庭性和内隐性双重特征。既有婆媳关系冲突研究,其路径更多集中于婆媳之间对家庭权利、资源争夺的原因及其产生后果,研究视角多局限于家庭性。本研究把婆媳关系冲突放置于村民的意义世界进行分析,更加注重研究其冲突产生的社会性原因,认为当婆婆内生性传统权威遭受外来媳妇嵌入的现代性抗争时就会引起冲突,而其冲突本质是婆媳价值观错位。

【关键词】婆媳关系;外来媳妇;价值错位;家庭融入

一、问题提出

婆媳关系是因婚姻关系而形成的一种依附性代际关系,即婆媳关系是依附于“父子一体”伦理关系。婆媳关系是诸多社会人际关系中的一种,但它又与其他社会关系有着本质上的不同。就其性质来说,婆媳关系是一种家庭性而非社会性的人际关系,其互动的场域是家庭,双方关系冲突具有内隐性和家庭性特征。换言之,婆媳之间是通过婚姻为媒介所建构的一种代际关系,它在家中既不像夫妻关系那样亲密,又不像血缘性母女关系那样稳定,其关联度相对于血缘性的父子关系是比较弱的。从村落社会结构来看,婆媳关系在不同地域社会文化背景下呈现出不同的关系形态。在中部原子化地区农民家庭,婆媳在家庭内部结构是一种扁平化、上下等级关系不明显的状态,婆媳之间在“过日子”中平权,这是一种低度平衡的婆媳关系,她们也就很难发生激烈的冲突。而在华北平原村落农民家庭,由于“父子一体”伦理弱化,儿子成家之后,父子关系是向外分离,容易造成“夫妻一体”容易切割“父子一体”,那么依附于父权的婆婆难以抑制媳妇的抗争。尤其是媳妇常常依赖娘家的势力提高自己在夫家的地位,因此婆媳关系不和睦成为北方村落的常态。在华南宗族性村落,强父权是宗族性社会农民家庭的底色,婆媳之间存在明星的上下等级伦理关系,由此,婆媳在家庭结构中是一种权威与服从的关系。那么在现实生活中婆媳之间关系常常表现出压倒性的状态,即婆婆凭借宗族权威抑制媳妇。媳妇需要遵循“多年的媳妇熬成婆”社会轨迹,自己才能取代婆婆的地位并掌控当家权。

但是在东莞地区调研所知,当地婆媳关系长期处于一种分裂和冲突的状态。这样的婆媳关系冲突完全背离我国传统宗族性地区家族制度设置。为何宗族性地区婆媳关系如此紧张呢?尤其是外来媳妇的家庭婆媳关系冲突严重阻碍外来媳妇融入家庭,从而影响家庭和睦。

既有婆媳关系的研究,主要集中于以下几种路径:一是从资源控制理论论述婆媳关系,认为工业化发达使家庭资源由婆婆控制转向媳妇控制,养儿防老存在不确定性[1]。二是运用冲突理论解释婆媳之间的权利争夺,尤其是对当家权的争夺[2][3]。在宗族制度设置下,女性为了巩固在夫宗的家族地位,在生了儿子之后,把所有的期望都寄托在儿子身上,控制媳妇,从而巩固自己在父系家庭中的地位[4]。三是女性心理特征,有学者认为女性具有心胸偏狭、目光短浅、嫉妒心强等心理特征,这在农村妇女,尤其在婆婆身上表现尤为突出,这样就容易导致婆媳关系冲突[5]。四是从婆媳冲突会连带家属网络关系、亲属网络关系及社会网络关系的矛盾升级[6]。

以上研究更多集中于家庭内部权利、资源的争夺以及冲突产生的社会后果。鲜有学者把婆媳关系冲突放置于社会基础进行阐释,我们认为婆媳关系紧张的产生与外界的地方性价值规范存在高度关联。如果婆媳的行为都符合地方性价值规范,那么婆媳关系的张力就小,也就能和谐相处,反之婆媳价值观错位,尤其媳妇的行为不符合地方性价值规范的要求,婆婆就会援引传统权威规训媳妇,这就引起婆媳关系激烈冲突。因此,本文从内生性婆媳权威与外界嵌入媳妇抗争来阐释婆媳关系产生的社会基础,以此来拓展婆媳关系研究的视阈。

二、外来婆媳家庭融入路径与婆媳关系概述

(一)资料来源与基本特征。

东莞市X村民小组有600多年的历史,梁姓人口占到总人口的96%以上,有梁氏族谱和祠堂,是一个典型的宗族性村,也是一个经济发达的村庄。全村总人口为989人,自市场经济以降,尤其当地实施“三来一补”招商引资政策,各种加工厂吸引了来自四面八方的外来务工人员。由于很多工厂都是电子加工厂,需要女性工人居多,外来女性不仅作为劳动力涌入当地,而且也作为婚姻资源嵌入,打破了地方性传统通婚圈。

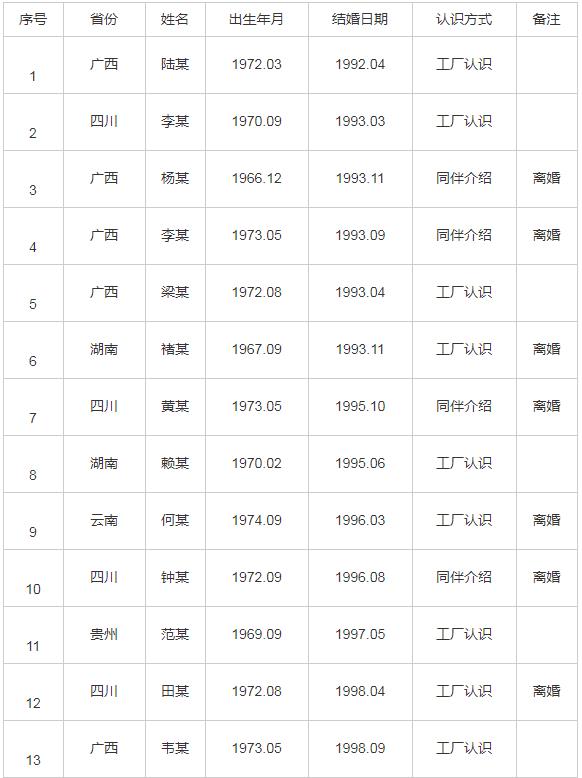

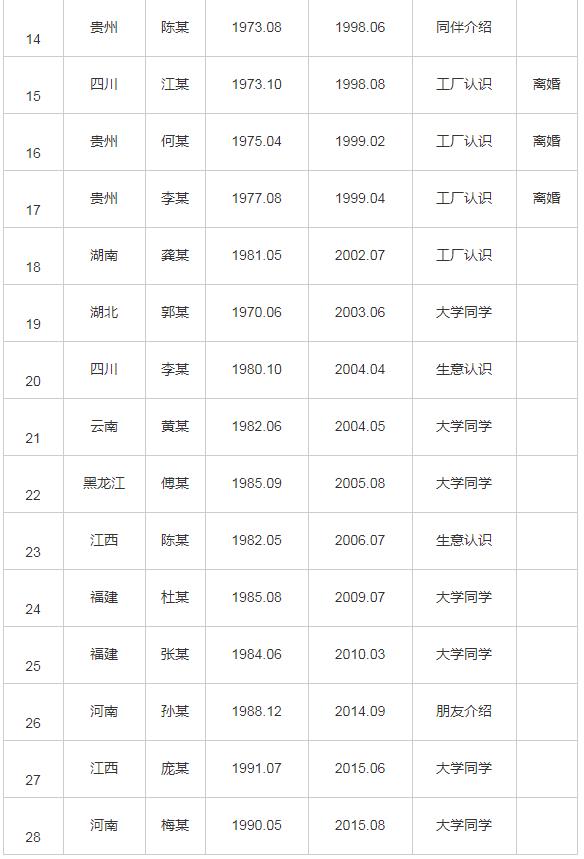

表1 X村外来媳妇与婚姻情况分析

根据以上对X村外来媳妇的统计,可以看出从1992年至2015年期间,X村民小组共娶进外来媳妇28个,年均有1.16个外来媳妇嫁到本村。本文所谓的外来媳妇,主要是指外省嫁到本村的女性。从时间维度来看,主要是1992年至1999年之间,本村民小组共娶进外来媳妇17个,而从2002到2015年期间,外来媳妇嫁进来呈现出递减趋势,只是间断性地娶进来。

(二)婚配主体性与婚姻风险。

1.婚恋主体性强。改革开放前,X村通婚圈是相对比较稳定,基本上都是在20公里半径范围内嫁娶。由于X村是典型的宗族性村落,儿子的婚姻受宗族文化的约束,结婚完全不是儿子的私人性事情,而是关乎到整个家族命运兴衰的公共性事务,即宗族性村落男性结婚的任务价值性要高于个体性,尤其结婚后不能完成“传宗接代”的任务,自己的家庭就会成为“绝代”家庭,那么自己就会“上对不起列祖列宗,下对不起子孙后代”。为了完成宗族伦理使命,父母必须强烈包办儿子的婚姻大事,确保万无一失。

改革开放后,外来务工女性进入当地工厂工作,地方村落传统婚姻圈边界被打破,子代人际交往对象是外来嵌入的务工女性,已经远远超越父母可控范围,由此父母难以对儿子的婚姻加以约束。哪怕父母约束的力量还存在,但是已经不再对儿子的婚姻构成强制包办。据外来媳妇描述,当时丈夫规避父母包办的策略,表面上儿子是非常尊重父母的意见,父母安排与当地女性相亲时,也积极配合父母的安排,可是行动上则是违背父母意愿的,暗中与自己喜欢的外来女性相处。一旦儿子与父母在婚姻大事上发生冲突时,儿子会以“先发制人”方式来说服父母承认自己的婚姻,最极端手段就是让女友怀孕,面对这样的事实,父母只有接受儿子的“事实婚姻”,抓紧办理酒席。

2.婚姻风险高。从婚配模式与婚姻稳定性关联度来说,可以看出上世纪90年代主要是以工厂务工过程中相互认识为主,少数是先嫁进来的女性再向当地男性介绍自己的同伴。换言之,婚姻关系是基于一种工友关系自由恋爱所缔结的,很少依赖传统的亲属网络资源介绍,婚姻缔结过程中主体性明显。而进入新世纪之后,当地娶进的外来媳妇则是以同学关系为基础的。当我们问及为何工友关系所建立的婚姻相对不稳定时,当地外来媳妇说,“在工厂里工作,生活都非常枯燥,没有什么文化娱乐活动,下班后青年男女才有机会出去逛街、唱歌,年轻人就会相互调情对方,尤其男女之间的生理需求,就会发生很多故事,但是实际上感情并非十分牢固。”可见,基于工友关系所缔结的婚姻遵循“先生理后感情”逻辑,即基于生理需求所缔结的婚姻,其感情基础并不牢,而且很多是因为怀孕后,不得已才结婚,这样的婚姻维系有潜在不稳定性。尤其当地是人口流动的地方社会,不牢固的感情缝隙容易为他人侵入提供了条件,一旦有一方认为自己的婚姻不如意,就会采取离婚方式来实现人生的二次选择。因此,从表1可以看出,上世纪90年代打工认识所组建的外来媳妇家庭,其风险程度的比较高,离婚率高达58.8%。

(二)婆媳关系冲突的类型。

通过调研,X村的婆媳关系冲突主要有三种类型,具体如下。

1.财产性冲突。当地大多数家庭还是延续传统宗族规范,在日常生活中,仍然由婆婆掌控家庭财产权,也就是说当地家庭还是由婆婆来当家。所谓婆婆当家就是由婆婆管理家庭的收入与支出,安排整个家庭的日常生活,整个家庭就只能成为一个会计核算单位。这与我们在其他地方调研经验存在明显差异。在其他地方结果,当下农民“过日子”中,基本都是由媳妇来当家,婆婆是要哄好媳妇的,否则媳妇不能当家,媳妇对丈夫家庭不满意,就会采取“抛夫弃子”的方式离开家庭即“跑婚”,最终儿子家庭会出现“人财两空”的结局。

通过对X村外来媳妇家庭调研,我们认为,当地村民家庭之所以由婆婆来当家,究其原因主要基于两方面考虑:一方面是公婆具有很强的经济实力,如出租房基本都是公婆盖的,“谁建房,谁收租”业已成为当地村民地方性共识,因此房租费就由婆婆收取并用于大家庭的开支。另一方面是当地是一个人口流动性极强的社会,外来的媳妇身份本身就带有“不确定性”的社会标签。也就是说儿子的婚姻存在不稳定性,有很多外来媳妇会以结婚作为隐蔽方式来诈骗钱财,因此,婆婆是不会轻易就把家庭经济大权让渡于媳妇。这样X村的外来媳妇家庭就存在两个相对独立的当家权,即媳妇掌控夫妻在工厂打工的工资性收入,婆婆掌控大家庭的财产。换言之,X村农民家庭相互独立的双重财产权,就违背了一个家庭只能共用一个钱袋子生活的家庭文化设置。因此,婆媳之间在当家权上就产生了严重的冲突。

2.生活性冲突。本文所谓婆媳之间生活性冲突,主要表现为吃穿和生活方式等物质层面。婆媳之间的生活方式与生活理念不同所引起的冲突会贯穿于日常生活的全过程,婆媳在生活细节上存在的文化差异,长期积累之后将会叠加更多的矛盾,最后上升为价值观的冲突。从代际收入方式看,当地老人主要收入是“地租经济”,即通过出租房子、厂房等。这样他们不需要进当地厂房务工,也能有较好的经济条件,有充裕的时来安排日常生活。据外来媳妇说,当地父母经济条件好,他们非常注重“保命”,也非常懂得如何消费。他们每天都要花大量时间去餐馆喝早茶、会朋友、锻炼身体,每天下午5点半就准时吃饭,并外出到公园散步锻炼身体,晚上还要参加广场舞。年轻人由于上班,没有更多时间开展各种娱乐活动。在外来媳妇眼中,公婆应该多花时间帮忙自己照看孩子,不应该把大量时间花在如何提高生活品质上,不应该四处旅游,要多为子代家庭考虑。但是当地父母带孙子就仅是带三年时间,孙子上幼儿园之后,就基本让年轻一代自己接送和照看。尤其是当地父子分家业已成为地方性共识,一旦儿子结婚父子之间就分家,即分住、分吃。代际之间生活空间区隔,年轻人就要上班、接送孩子、自己做饭等,因此当地村落代际生活分离,无形中就给年轻人带来一些生活压力。媳妇认为,公婆只管他们的生活,不帮助儿子减轻日常生活压力。

3.价值性冲突。本文所谓婆媳之间的价值性冲突,实际上就是指外来媳妇与婆婆之间的观念冲突。从外来媳妇的年龄结构来看,20世纪90年代嫁进来的女性,基本都接受过一定文化教育,而且也是最早南下“打工妹”人群。她们中有很多人打工经历非常丰富,而且长期在沿海发达地区打工,受现代性生活观念影响最大,容易接受新鲜事物,思想观念开放。而当地的婆婆则是生活于宗族文化之下,受强烈的宗族文化影响很大,重男轻女观念根深蒂固,如果媳妇没有生儿子,那么婆媳关系之间的冲突就非常激烈。调研发现,外来媳妇生女儿,其婆婆就强迫儿子与媳妇离婚。

三、外来媳妇家庭融入受阻的社会基础

通过对X村外来媳妇家庭婆媳关系冲突的调研,我们认为,当地婆媳关系冲突是由宗族文化抵制外来媳妇、外来媳妇身份弱势、外来媳妇姻亲社会支持网络弱等多元社会因素交互作用所导致。

(一)宗族文化抵制外来媳妇。

如前所述,X村是一个典型的宗族性村庄,宗族文化发育比较成熟,内生性宗族价值规范较强烈。在日常生活中,宗族价值规范主要体现在当地人们生活的伦理性秩序特征比较明显,在生活层面,婆婆掌控大家庭的当家权愿望强烈,其作为长辈的伦理角色的存在感明显。婆媳在家庭结构中是一种权威与顺从的关系,婆婆“婆尊媳卑”[7]的观念仍然根深蒂固,她就会要求媳妇按照宗族性价值规范来履行好自己的伦理角色,在私域的家庭内部要孝顺公婆,在公域的熟人社会要顾及家庭面子。但是作为嵌入宗族性村落的外来媳妇,尤其出生于中西部原子化地区的女性,从小就基本不受宗族文化的形塑,其家本位的观念更加单薄,个体本位意识更加凸显,加之其长期在城市打工受现代性的影响,就难以按照婆婆要求遵循宗族文化的生活模式。换言之,婆婆内生性的传统宗族权威与嵌入性的媳妇现代权威发生碰撞时,婆媳之间就容易发生强烈冲突。婆媳会凭借传统宗族权威来规训媳妇按照地方性价值规范行事,旨在维护婆婆在宗族文化设置的伦理地位和道德权威,可是作为嵌入的外来媳妇则以现代性消解传统权威,以此来树立自己在家庭中主体性生活。在家庭收入多元化情况下,婆婆想通过自身的传统权威来规训媳妇顺从自己。但是媳妇作为市场劳动者,自己的经济独立,完全不再依附男性,也不依附婆婆,外来媳妇可以凭借个人资源禀赋过上主体性生活。简言之,在宗族性村落婆媳在生活中遵循两套不同的逻辑,即婆婆秉承等级主义为了捍卫其在家庭中的伦理地位,而媳妇秉承平等自由主义抗争婆婆,从而塑造自己具有主体性的生活。

(二)外来媳妇身份结构性弱势。

东莞市成为“加工厂”之后,当地X村也成为“三来”订单加工集散地,这样吸引了全国各地的外来务工人员,当地的传统婚姻市场受到流动人口的强烈冲击,全国婚姻市场逐渐形成。随着村民的经济分层,导致村民社会分化,有经济能力的家庭通过抬高彩礼、举办高档酒席等方式进行社会性展演,以此来吸引当地女性来完成子代婚姻大事。这导致当地婚姻市场出现了梯度分层,家庭经济好的男性可以娶到当地媳妇,家庭经济条件差的男性在当地婚姻市场丧失竞争优势,就只能降低标准娶外来媳妇。就当地村民来说,娶外地媳妇的家庭会受到熟人社会的鄙视,会被贴上儿子没有本事或家庭穷的社会标签,在村里是属于底层社会的家庭,父母会感觉自己没有面子。当地村民认为,能娶进来的外来媳妇,无论是相貌上还是能力上都是不错,才能嫁到当地。换言之,当地男性与外来媳妇是一种“中高婚配模式”(男中女高资源禀赋),即当地中等以下经济条件的男性才会娶外地媳妇,而个人资源禀赋高的女性也才能有机会嫁到当地。从比较优势理论看,与内陆省份的农村而言,当地的区位和经济优势明显,村民自然就产生优越感,尤其作为管家的婆婆对外来媳妇的身份产生歧视,认为出生滞后地区农村的外来媳妇,在生活中就应该顺从自己的管教。因此,外来媳妇身份的结构性弱势在婆媳相处时,婆婆无形中就会“看不起”媳妇,但媳妇的个人能力又非常强,随时都管住自己的丈夫,这就让婆婆感觉自己在家庭中的地位受到撼动,时刻提防媳妇,由此造成婆媳之间的感情是向外分裂的而非向内凝聚。基于婆婆对媳妇身份歧视所造成的冲突,其本质上是城乡阶层社会地位差异的冲突,是城乡文化差异难以调和的结果。

(三)外来媳妇姻亲支持网络弱。

X村的本地媳妇家庭与外来媳妇家庭的婆媳关系存在明显的特征。那就是外来媳妇家庭的婆媳关系冲突程度要高于本地媳妇家庭。究其原因,外来媳妇家庭化或家庭融入过程中,其姻亲社会支持网络力量弱化,这给其在家庭化过程中带来一定程度的阻碍。从一个女性脱离父家融入夫家的路径来看,如果媳妇的娘家社会支持网络力量比较大,那么她可以凭借娘家亲属社会势力容易融入夫宗。媳妇有姻亲社会支持网络,即使自己不能很快获得夫宗的家庭地位,但是至少她在日常生活中受到婆婆歧视或抑制的程度会相对降低。尤其在传统宗族性社会,如果媳妇受到婆婆的虐待,导致媳妇非正常死亡,那么媳妇的娘家就会采取强烈的惩罚手段,如“打人命”(指以命抵命)的方式来为出嫁女进行报复,同时为出嫁女的娘家宗族挽回社会性面子。但是在X村宗族性村落,外省嫁进的媳妇的姻亲关系基本不能对婆婆构成结构性抗衡。因此,在婆媳相处过程中,外来媳妇们认为婆婆“骨子里”就存在一种偏见,自己在婆婆眼中就是“乡下人”,于是婆婆在生活中会以指桑骂槐的形式来贬低媳妇。用外来媳妇的话说,“因为自己远嫁过来,娘家亲戚没有给自己仗势,婆婆还是会让自己难受的。”

(四)婆媳价值观错位。

东莞市X村是一个典型的宗族性村,尽管当地物质生活水平比较高,但是人们仍然恪守宗族文化,在思想上还是相对比较保守。从文化与村民生活模式互构来看,他们是生活于宗族文化建构的熟人社会与市场经济建构的陌生人社会,即当地村民是生活在宗族和市场双重文化建构的社会。本文在此所谓当地X村村民恪守传统宗族文化,主要体现在两个方面:一是当地村民家庭延续观念强烈,每个家庭生男偏好依然强烈,用当地的村民的话说,“没有儿子,今后谁来给自己上坟烧纸。”由于传宗接代依然成为当地村民家庭延续“最操心”的事情,尤其儿媳妇第一胎是生女儿,那么婆媳关系就会骤然提高,在婆婆给媳妇施压再生儿子时,婆婆也会再做第二手准备,一旦媳妇第二胎也是生女儿,那么婆媳关系就会非常精锐,甚至激化到动员儿子离婚,然后再婚来完成家庭延续的任务。当下,X村依然保留“开灯习俗”,所谓开灯习俗,指儿子家庭生育男丁,要在熟人社会举行开灯仪式向祖先禀报和向熟人社会展示自己家庭完成传宗接代任务。新添男丁的家庭在男丁两岁前过年时,要悬挂大灯笼,以此向熟人社会展示自己的家庭香火延续。同时,在开灯仪式时,要盛情亲朋好友来庆贺。为此,如果外来媳妇没有给夫家生育男孩,就意味着自己没有给夫家完成传宗接代的任务,那么就会连带整个家庭在熟人社会中没有面子。为此,婆媳会在家庭延续层面发生强烈的冲突。二是婆媳信仰冲突。当地农民家庭每天婆婆都要带领媳妇给观音、祖先、土地神、门神和灶神上香烧纸,以此来保佑家庭平安。每天早晨起床上一次香,中午上一次香,晚上也要上一次香。同样在清明节、端午节、农历七月十四、八月十五拜月亮、九月九重阳节、过年等节庆,都必须由婆婆带领媳妇烧香拜神。尤其是在过年期间,每个家庭都要从大年三十晚上至初二不停地给祖先和以上诸神祭拜,每天四五点就要起床准备祭品。但很多外来媳妇说,“自己就不信仰这些东西,当然就不会给它们上香烧纸,但是婆婆就强迫自己参加这些活动,而且年轻人平时上班,没有时间天天这样拜神,真是非常累人。”当媳妇不配合婆婆祭祖拜神时,婆婆就认为媳妇不懂“规矩”。当地婆婆之所以认为拜神就是遵守规矩,从其立场来说,婆婆祭祖拜神都是为了保佑家庭平安,为此婆婆的拜神不是为了私利,而是为了整个家庭,婆婆就站在了道德高地,而媳妇不拜神则体现出婆婆仅是从个人喜好出发,她没有考虑到家庭的整体利益,因此,外来媳妇不祭祖拜神就是一种不符合地方性价值规范的行为。

简言之,当地婆婆宗族性权威与外来媳妇去宗族化价值观错位时,就非常容易造成当地婆媳关系高度冲突。

四、结论

通过对东莞市X村外来媳妇家庭婆媳关系冲突社会基础分析,可以看出当地村民生活意义世界是嵌入宗族和市场双重文化所形塑的社会。这也形塑出当地村民生活双重特性,那就是他们在物质生活层面业已市场化或物化,追求时尚和高品质的生活。但作为家庭延续核心价值内涵的祖先崇拜和传宗接代,依然成为当地村民“奔头”的内生性动力,即宗族文化因子仍然成为当地村民的行为自觉。这样婆婆是作为宗族内生性权威,她会依赖父权规训外来媳妇,希望媳妇依附于儿子和家庭。婆婆就会要求外来媳妇应该遵循宗族文化设置的伦理角色,要求外来媳妇在“过日子”中,在生活上要孝顺公婆,在价值层面要完成香火延续的宗族伦理使命。换言之,婆婆秉承宗族文化建构的等级主义和家族主义,而外来媳妇秉持的则是平等主义和自由主义,婆媳关系之间的价值观就明显错位,容易激化婆媳关系冲突。

综上所述,当地X村外来媳妇家庭婆媳关系冲突是由于婆婆秉持宗族传统文化与媳妇秉持的现代市场文化相互错位所致的。就婆婆来说,通过自己占据的宗族文化权威和道德高地来维护其依附“父权至上”的伦理地位,使媳妇顺从于自己,从而实现婆媳关系依附于父子关系终极期望。但作为外来媳妇,因可以脱嵌依赖于婆婆过日子,其生活更多依赖于个体资源禀赋在市场上的优势,而非传统的宗族文化优势。长期生活于城市中的外来媳妇受现代性生活影响很大,已经被形塑成具有生活主体性、追求人格独立的、崇尚代际关系平等的价值观,一旦遭受婆婆传统宗族文化权威的规训和抑制时,外来媳妇就会应然产生强烈的抗争。因此,在转型的社会宗族性村落中,婆媳之间都难以调适自己的角色来缓和紧张关系,双方在变动社会中都无法明确进行自我身份定位和关系界定,导致嵌入的外来媳妇个体主义强烈抗衡婆婆内生性传统权威,在婆媳双方都不能理性处理好关系紧张时,尤其作为中间调和力量的儿子,如果不能理性处理好两者的紧张关系时,就会出现婆媳都不能相互让渡,在传统时代多子时代,常常采取分家手段来化解婆媳关系冲突。而在当下婚姻市场挤压,造成女性在婚姻市场上占据优势的语境下,一旦婆婆不能理性缓和婆媳冲突,甚至还给儿子施压放弃这桩婚姻时,那么最终后果就是以牺牲子代家庭破碎作为代价来结束婆媳关系的冲突。而婆媳关系冲突导致子代婚姻破碎的本质是婆婆秉承的传统权威式微,媳妇个体性的反向功能得以强化,婆婆越是凭借自己的传统伦理角色权威规训外来媳妇,外来媳妇摆脱传统妇女依附于地位的分裂力量越是非常强。

总之,当下媳妇在市场优势能赢得自己主体性生活的社会性空间,其依附于家庭性婆婆的优势逐渐弱化,一旦婆媳之间发生冲突,使自己家庭融入受阻,媳妇不会再屈服于传统的婆婆权威,而是采取寻求社会性条件来摆脱婆婆的规训和束缚。

参考文献:

[1]笑冬.最后一代传统婆婆[J].社会学研究,2002(3).

[2]李博柏.试论中国传统家庭的婆媳之争[J].社会学研究,1992(6).

[3]陈讯.候权与赠权:妇女在家庭中的地位是如何转变的[J].妇女研究论丛,2012(3).

[4]Wolf, Margery.Women and the family in Rural Taiwan[M]. Stanford:Stanford University Press, 1972.

[5]杜江先.婆媳礼制及在现代的冲突[J].民俗研究,1998(2).

[6]李景毅.婆媳关系与其网络人际关系的效益[J].人口学刊,1996(3).

[7]李超海.错位婚姻家庭中小孩抚养与婆媳关系冲突研究[J].青年研究,2011(4).