作者:何包钢 肖会舜 责任编辑:网络部 信息来源:《绍兴文理学院学报(人文社会科学)》2018年04期 发布时间:2018-11-09 浏览次数: 5184次

【摘 要】协商民主需要一种新型的审议性公民和协商治理。然而,对审议性公民和协商治理的关系却鲜有考察。此外,尽管越来越多的文献考察了多种中国公民身份的概念,而新近出现的审议性公民还未被研究。本文通过研究在协商治理实践中审议性公民所扮演的角色,尝试填补这两方面的空白。通过笔者在2010年组织的一次实验,本文考察了能否利用审议性公民来解决一个特殊性的社会问题,以及协商民主论坛如何能成为一种新型的协商治理机制的问题。文章还考察了什么样的条件将促进或阻碍审议性公民和协商治理的发展,并指出了中国基层协商民主的局限性。

【关键词】审议性公民;协商民主;协商治理;差异化公民身份;妇女权利;公民社会;上访

一、导言

协商民主的民主理论需要“一种独特形式的审议性公民(deliberative citizenship)”[1]。与官方的、法律上的和行政管理的公民身份类型不同,审议性公民概念把公民身份看作一种规范性的理想类型,即对于影响他们生活的有关问题和政策,公民可以使自己通过自身的协商能力实现自治。此外,协商民主的实现有赖于审议性公民的在场和积极行动。因此,为使公民实现有效的协商治理,必须培养审议性公民。然而,对于审议性公民和协商治理之间的关系,学界缺乏讨论。本文试图通过一个案例研究来考察审议性公民和协商治理之间的关系,从而填补这一知识空白。

本文也有助于中国公民身份研究文献资料的不断丰富。学者们致力于公民身份的多维视角研究,从统计学意义上作为福利资格的公民身份概念[2]到作为斗争和抵抗的激进主义公民身份概念[3]。基恩指出,官方话语的公民身份仅仅被理解为社会经济资格,而不包含反对国家的政治权利和诉求[4]。何包钢考察了微观的乡村公民身份以及它对乡村民主制度发展的意义[5]。孙万宁创造性地运用生物公民(biocitizenship)的概念去研究生物学意义上的公民身份是如何成为中国公民项目的一个不可或缺的维度[6]。祁怀高和沈丁立用中国传统思想来构建一个世界公民身份的概念[7]。

不过,审议性公民的出现在中国公民身份研究中还是被忽略。由于审议性公民的发展仅仅处于起步阶段,这种遗漏还是可以理解的。然而,审议性公民及其能力对于中国基层民主化、非政府组织的公民教育行动和房主协会的积极行动是非常重要的。本文打算填补这一知识空白。

通过笔者在2010年组织的一次实验,本文将探讨审议性公民能否解决一个特殊的社会问题——它导致在中国有太多的上访——来考察审议性公民的出现及其特征。通过那次协商实验的案例,本文进一步研究审议性公民和协商治理之间的理论与实践联系。此次协商民主实验发生在2010年5月6日的广东省惠州市大亚湾区光明村,大约持续了10个小时。

必须承认的是,中国基层治理的最初阶段是以党的控制——行政命令的广泛使用和政治控制的过度介入——为特征的[8]。不过,在某些地区,行政命令和政治控制不再奏效,迫使一些地方官员寻求其他的地方治理模式,其中之一就是协商治理模式。虽然协商治理模式在中国仍然不常见,但它很可能会在越来越多的地区变得日益突显。

本文由六节构成:第一节为“导言”;第二节对审议性公民和协商治理的概念做文献综述,为考察中国的基层协商实验建立理论框架和规范准则;第三节阐述其背景来解释地方官员为何选择采用协商民主实验;第四节讨论此次协商民主实验的设计与过程;“协商民主实验”部分考察此次实验的辩论过程及其结果;第五节总结了此次实验的教训,把问题聚集于如何培养审议性公民和如何改善协商治理;第六节对审议性公民的出现及其对发展中国基层协商民主的意义进行了总结。

二、审议性公民和协商治理

审议性公民和协商治理的概念可以追溯到约翰·斯图亚特·密尔(JohnStuart Mill)的“由讨论实现的治理”(government by discussion)概念。对密尔来说,“它来自政治的讨论和集体的政治行动——而人们的日常事务只专注于他个人狭小圈子的利益——学会与他的同胞感同身受并自觉成为伟大社群的一分子。”[9](着重号是后加的)哈贝马斯(Habermas)通过强调公共领域的作用接续了密尔的传统。对哈贝马斯来说,“民主合法性由两种实践产生:形成意见的非正式过程和正式的制度化协商及集体决策程序”[10]。

德雷泽克,作为建构了一种激进的协商民主理论的代表人物,考察了审议性公民和协商治理的关键问题[11]。第一,他主张我们必须解释什么是“协商”,以及如何评估它。这里,德雷泽克对公民的协商能力提出了规范性的理解,它可以根据真实性、包容性和对集体事务的重要性等标准来评估。第二,审议性公民和协商治理需要注意“话语陈述”(discursive representation)概念——在政治体系中有让话语陈述的方式,而不仅仅是由人或偏私来陈述[12]。这种观念的含意就是解决任一实践问题,审议性公民必须考虑到所有的想法和建议,而不仅仅是表达和阐明他们的个人偏好。文中所讨论的实验就旨在实现这种规范性的和认识论的要求(见“协商民主实验”部分)。第三,审议性公民和协商治理不限于自由民主国家。它还应用于威权政体、全球政治和网络治理中。本文的目的就是回答下列问题,即民主协商的质量在威权主义国家背景下的建立和改善是否可能,以及如何可能。

其他一些学者也考察了审议性公民和协商治理的各个方面的问题。比如,哈杰尔(Hajer)和瓦格纳尔(Wagenaar)探究了一种新的协商决策过程,在复杂的社会技术系统中通过协商和集体学习来解决冲突的新的可能性[13]。马克·沃伦(Mark Warren)主张,审议性公民能够克服自由社会中的一个痼疾:“当个人在相互隔离的状态下持有偏好和做出判断时,民主将运行不佳”[14]。格雷厄姆·史密斯(Graham Smith)进一步指出,“公民论坛体现了一种积极的公民身份概念,在其中公民的经验和判断被带入到公共领域中”,通过公共协商,公民有可能“培养出相互尊重和理解其他公民的性格倾向”[15]。一个具体的例子就发生在美国新泽西州的汉普顿。汉普顿地方政府采用一种以公民为中心的方法来治理,为公民参与创建论坛,通过参与过程培养出民主的和审议性的公民。结果,“居民——包括青年人和成年人——成了公民,在民主社会中充分发挥其作用”[16]。

杰弗里·斯托克斯(Geoffrey Stokes)为审议性公民的品质和特征列出了一份长长的清单。对他来讲,审议性公民是公民有能力、有机会参与开明的辩论。它包括:公民参与对话的能力,信奉互惠的价值观,强烈地意识到自我知识的局限性,认真倾听他人的声音,尊重不同的观点,修正先前的立场,能自我批评,对当下自我利益的工具性追求能够保持自我克制,以及对某一特定问题能站在公共立场上[17]。

何包钢考察了公民协商能力发展的三个“阶梯”。第一阶梯是关于他们批判性地表达和反思各自观点的能力。第二阶梯要求公民超越他们自己的视角,能够与他人进行换位思考,重要的是去考虑他人的观点是否有说服力,是否因此需要修正他/她自己的观点。第三阶梯涉及有系统的综合与平衡各种互竞的观点。在协商过程中,公民能把事实真相与某些历史性事件关联起来,他们问询关于公平和责任的规范性问题,并真诚地表达他们的观点[18]。本文将评估中国的村民通过协商实验是否发展了他们的协商能力。

尽管协商民主的理论提出了审议性公民的理想模型,但协商公民如何能够解决社会问题以及如何在实践中实现善治的问题并未很好地讨论。我们需要通过如下一些问题来探究审议性公民和协商治理之间的关系:公民如何能够陈述他们自己的理由并慎思这些理由,公民如何能够在决策过程中被授权,以及他们如何能够提升相互信任与合作。

审议性公民的关键问题是关于在决策和治理中公民的协商所产生的影响。学者们对协商民主在解决社会冲突问题上的效用持有异议。有人认为,协商民主无法解决多元社会中的认同问题,也无法为社会冲突中的弱势群体提供强有力的保障[19]。相反,德雷泽克强调协商民主有助于解决社会冲突问题[20]。费什金(Fishkin)论证了协商民主有助于提升互信,增进共识,从而有助于解决和控制社会冲突[21]。

我的笔记(记于2010年5月5日,村民协商日的前一天)记录了地方领导所表达的极度焦虑:“村民是否会在协商日当天出现?是否会有一些村民像往常一样早退?‘外嫁女’能否冷静地说话(在过去,他们通常说话就像是在吵架)?村民协商能否避免或减少双方的两极分化?村民们是否能找到可接受的解决方案?”对地方领导来说,这确实是对协商论坛有效性的真正考验。

三、背景:利益分配和持续上访

(一)不断上访的困境

20世纪90年代以来,伴随着经济高速增长和国有企业的私有化,中国面临着数量激增的社会冲突[22]。比如,群体性事件的数量在1993至2003年间增长了6倍,而到2008年又翻了一番[23]。此外,集体抵抗已超出了传统的信访渠道,在信访渠道中,人们可以通过官方的办事机构来表达不满。如今则采取更具破坏性的方式,比如游行、罢工、抗议、静坐、堵塞交通和骚乱,并产生了更大的不良影响。

特别是,妇女上访是一种常见的抵抗方式。它的流行突显了中国自经济改革以来社会冲突的普遍蔓延。改革开放三十多年来,惠州市创造了丰硕的物质财富,村庄集体经济实力得到了增强。然而,与此同时,社会冲突也进一步加剧。其中一个冲突的根源就是有关“外嫁女”的权益问题。

20世纪90年代,随着户籍登记制度改革,已婚妇女不再必须随夫婚迁其户籍,他们的子女也可随父或随母所在的户籍来落户。这使得很多“外嫁女”在婚后把她们及其子女的户籍仍留在原村,甚至有些人为了能够在那分享集体利益,或保持家庭联系、朋友关系或工作等考虑,仍选择居住在原村。

当“外嫁女”不再享有集体经济利益分配的资格时,她们通常采取上访的方式来表达利益诉求,因为她们认为依照宪法她们是有权要求分配的。例如,2007年9月20日,40多个村民到大亚湾区政府上访,递交了联合签名的“关于要求享受村民集体经济利益分配的要求”。“外嫁女”不断越级上访,两次到广州上访,甚至还上访北京。“外嫁女”的经济利益分配问题已经成为一个敏感的社会问题,对地方经济发展和社会稳定构成了挑战。

(二)现行治理方法的局限性

有以下一些方法试图用来解决“外嫁女”的上访问题(“利益分配的问题”)。

1.行政手段

在2007年11月和12月,大亚湾区维稳中心举行了基层村民会议,但调解收效甚微。村民选举在日趋紧张的政治氛围下举行,地方政府控制村干部的能力越来越弱,因为他们不再能够通过罢免村干部以使他们服从指示。村干部还拒绝召开村民全体会议来处理由“外嫁女”引发的问题,理由是村民是不会参与此类会议的。

2.乡村民主

尽管地方政府授予“外嫁女”以利益分配权利,但个别村民会援引村民自治以及通过表决的方式来否定这一权利[24]。笔者通过查阅村的原始档案发现,几乎所有的村庄过去都曾通过民主程序来否决了“外嫁女”的分配权。例如,2007年12月6日,某村79名选民中以压倒性多数的64人投了反对票,否定了“外嫁女”的分配权,另11票同意,2票弃权。决议书还写道,“本村决定不予外嫁女分配权”。

3.法律手段

司法裁决也难以解决此类问题。法院通常以诉讼案件隶属于村民自治范围而拒绝受理。有些法院即便受理也是基于其他民事法律关系,对于解决“外嫁女”的权益纠纷没有普遍的指导意义。此外,法律也不允许县级及以上的人民政府使用强制性的行政手段来处理村民自治范围中的相关问题。正如一位地方官员告诉笔者的,村级法律规范的缺失或无能,为地方公共协商的发生和扩展提供了社会空间。

4.传统的协调手段

惠州的一些乡村做了大量的协调工作并提出了许多建议,但“外嫁女”的利益分配问题没有得到根本性的解决。早在2007年9月份,大亚湾区维稳中心为30个“外嫁女”的利益分配问题进行了调解,为村民发布了相关法律制度并鼓励他们举行村民会议来讨论这些问题。然而,由于大多数村民仍然反对“外嫁女”参与集体经济利益分配,所以依然没有找到解决办法。

(三)寻求公民协商和治理

当地政府因此被迫发起了此次协商民主实验。用一个当地官员的话来说,这次实验是一个“紧迫环境下的产物”。“外嫁女”已经上访了大约两年时间,还到北京上访过一次。笔者2010年被当地政府官员邀请与“外嫁女”召开一次紧急会议,向她们解释协商民主实验的计划,由此来说服她们不去北京上访。当地政府使用协商民主的办法为村民和“外嫁女”搭建一个协商的平台,来寻求“外嫁女”利益分配问题的解决之道。

不难看出,问题的症结实际上在于绝大多数村民不同意“外嫁女”从村庄集体财富中分享利益。不论采取哪种步骤,如果“外嫁女”的权益要能够得到实现,必须通过村民代表大会讨论通过才可以。因此,引导好村民和“外嫁女”之间的公共协商就是问题的焦点。

真正的基层协商民主有助于上访人数和次数的减少。让我们来比较上访和协商论坛这两种方式。上访通常是对不公正的回应,上访者是通过上级的行政手段来解决问题。地方政府不希望人们到北京上访,甚至给上访者提供物质利益以阻止他们这样做。由此就形成了一种奇特的政治文化:有些人通过不断地上访来获得利益最大化。

与之相比,协商民主论坛并非依靠上级的行政手段来解决问题,而是依靠公众的理性能力来解决问题的。协商民主方法是公开的、民主的、审慎的、理性的和科学的决策过程。在解决社会冲突方面,它是一种更高明的政治艺术。第一,它把上访者引导到沟通的平台上去。通过把他们引导到沟通的平台上来讨论并倾诉自己的不满和诉求,而不是让上访者在街头“闹事”。第二,通过公共沟通,把问题转换成权力和利益的协调可以缓和激烈的争论。第三,协商民主论坛可以通过把公共权力和利益问题转换成一个可量化的问题,一个可以讨价还价的问题来解决它。各方都可以表达他们自己的观点,用最好的理由来为他们的利益辩护。

目前,有相当数量的地方政府使用政治技巧来减少上访,比如动员家庭成员来劝服上访者停止其上访行动,或者用不同的方法把上访者分成不同类别以减弱他们的力量。在本文研究的案例中,当地政府也采用协商机制来解决利益分配问题。此机制——被称为“民主恳谈会”——是一基层民主的创新,让地方官员运用协商民主的办法来解决这一棘手问题。这一创新关键在于培养审议性公民。如果通过民主恳谈会,村民变成了审议性公民,他们的想法是可以改变的;同样地,“外嫁女”也不再是村民告诉笔者的那样“固执”,她们可以成为审议性公民并接纳合理的论据。此外,通过参与协商,普通村民也能重新修订村规的内容,更充分考虑大多数人的意见,也顾及少数群体的正当利益。民主恳谈会鼓励村民通过自由、公平和理性的对话,积极参与解决“外嫁女”的利益分配问题。

另外,当地政府为公共协商搭建了一个平台,为了确保公平,它们采取中立立场。基层协商民主不仅仅是政府与民众之间的政治沟通,也是社会不同利益群体间的协商。下面所讨论的案例就涉及持传统观点的群体——他们认为村庄不再照料而是她们的丈夫才应该照料“外嫁女”的福利——和要求平等分配村庄财产的“外嫁女”群体。尽管协商实验论坛是在威权体系下举行的,但政府公共政策的制定不仅仅是政府官员和民众较量的结果,而且是诸多利益群体之间博弈的产物。这就是基层协商民主为什么能在中国发展的一个重要原因。

四、协商民主实验

当地政府为村民能够通过民主恳谈会的方式来解决利益分配问题构建了一个平台。应当地政府之邀,笔者曾参与组织了一场协商民主实验,在2010年之前曾造访过四次,并于2014年和2016年两次返回重新评估其实施状况。

协商民主实验或民主恳谈会采用一种改进的协商民意测验的方法。协商民意测验是建立在信息共享和充分协商基础上的民意调查,它能够克服传统民意调查的局限性[25]。协商民意调查采用随机选择的方法,同时提供简要的说明材料,大会讨论和小组讨论,以及前后两次调查以检验被调查对象思想的变化。创建协商民意测验观念的斯坦福大学詹姆斯·费什金(James Fishkin)教授为此次实验提出了具体的建议,与此同时,同在斯坦福大学的艾丽丝·萧(Alice Siu)培训了来自深圳大学的学生充当主持人。

此次实验运用的协商民意测验的基本元素包括准备简要的说明材料,在公共咨询前后完成两次问卷调查,小组和大会讨论交叉进行,以及公民、政府官员和学者之间的对话。然而,随机选择不再被采用,从这个意义上说这是协商民意测验的修改版。由于当地政府管辖下的全区“外嫁女”上访是非常普遍的,所以起初笔者建议用随机选择的方法。不过,当地政府官员表达了对于随机选择及其统计学上的代表性的担忧,因为随机选择的参与者所做出的决定不具有政治合法性。而且,随机选择的参与者通常互相不了解,相比之下,大多数村民是熟悉和了解当地状况的。基于政治的和认识论的原因,当地政府官员还是放弃了随机选择的方法。因此,当地政府选定了光明村,并要求所有的成年村民都参与民主恳谈会。这些村民能够在全体村民会议之后做出决策。

另外,在为调查问卷设计问题时,当地官员没有采用詹姆斯·费什金的一个特别设计方案,即问题的识别可以充当思想变化的解释变量。街道办党委书记黄志军明确地表达了他的意见,“此次实验的目的不是进行学术研究,而是要减少两极对立并使公共意见往中间靠拢,以便找到妥协的办法。”

光明村被选为通过民主恳谈会来解决“外嫁女”分配权益问题的试点。该村有45户共230人。2003年该村集体经济收入约5000元,而到2008年达200000元,5年间增长了约40倍。截至2010年4月20日的统计,该村共登记户口未迁出本村的“外嫁女”总计23人,其中户口在本村且长时间生活在本村的有7人,户口在本村却不住本村的有16人。她们所要求的集体利益分配主要涉及政府征地时给村小组的补偿性收入。

民主恳谈会有以下几个步骤:

第一,从全村230人中选择18周岁以上的人(143人)来参会。这确保了每个公民的选举权,并有机会来表达他们的观点和行使权利。

第二,在协商之前,向每位参会者提供简要的说明材料,让其充分理解将要协商议题的分歧及背后的理由。

第三,采用小组讨论和大会讨论两种方法,把参会者分成10个小组。先让每个人在小组讨论中充分表达自己的意见,然后再提交大会讨论。

第四,为了确保民主协商恳谈会的公正性,我们培训了来自深圳大学的学生来主持小组讨论。主持人不偏向任何一方,和村民之间也没有直接的利益瓜葛。

第五,与会者在协商前后均填写调查表,比较前后两次的差别能够反映协商对于与会者思想的影响。

此次实验由三个阶段组成。第一阶段是准备阶段。在2009-2010年间,召开前期工作会议和讨论以明确基本情况、目标和任务。第二阶段在是2010年2-5月份,包括宣传动员(村民和“外嫁女”)、邀请专家、挑选和培训会务人员等等。第三阶段是在2010年5月6日举行民主恳谈会,让双方有公开的渠道来讨论。由专家和地方官员(包括于建嵘教授、当地妇联主席、当地信访部门负责人、当地社会事务部门负责人和街道办官员)来回应问题,并为解决“外嫁女”权益分配问题的思路和方法提供解释。

此次实验可以按照德雷泽克(Dryzek)创建的三个标准来评估:真实性、包容性和重要性。实验是真实的,地方政府所选择的正是“外嫁女”上访最普遍的村庄,协商的地点就安排在村民家里和村庄公共场所。实验是包容性的,它邀请了所有的利益相关者来参加。实验也是重要的,公民们集中起来通过社会协商对公共事务做出决策,决策的结果也被贯彻执行。此外,尽管地方党组织通常不会放弃决策的权力,就像我们在此案例中所看到的一样,他们也确实能够倾听民众的声音,在协商之后改变相关政策。

五、审议性公民对诸互竞论点的辩论

在第二节讨论了审议性公民的理论观点之后,我在此将讨论村民是如何思考诸互竞论点的,如何改变他们原先的观点,以及如何发展他们的协商能力。在中国,几乎没有研究提及参与者的协商能力对协商与决策的质量会产生多大程度的影响。本研究考察了边缘化妇女是怎样参与协商过程的,在多大程度上她们成功地说服了同村村民改变他们的立场,以及在多大程度上她们通过理性说服自己改变立场。让我们再回到协商日,看看有关“外嫁女”是否应该获得集体利益分配的资格三个主要的争论上。

(一)村民自治法VS全国性法律法规

村民们对“外嫁女”不能享有集体经济利益分配的决定是在村民自治体制下做出的,这一民主程序是完全正当和合法的。《中华人民共和国村民委员会组织法》第二条规定:“村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。”第二十九条也规定村委会在决定问题时采取少数服从多数的原则。

然而,“外嫁女”通过援引全国性法律据理力争。《中华人民共和国宪法》第三十三条规定:“中华人民共和国公民在法律面前一律平等。”《中华人民共和国妇女权益保障法》第三十二条规定:“妇女在农村土地承包经营、集体经济组织收益、土地征收或者征用补偿费使用以及宅基地使用等方面,享有与男子平等的权利。”《中华人民共和国村民委员会组织法》第二十七条规定:“村民自治章程、村规民约以及村民会议或者村民代表会议的决定不得与宪法、法律、法规和国家的政策相抵触,不得有侵犯村民的人身权利、民主权利和合法财产权利的内容。”许多“外嫁女”援引这些法律文件来支持她们的权利主张和平等资格。

(二)传统观念与习俗VS现代公平观念

大多数村民沿袭中国传统社会的实践,主张只有男性有权利继承。不论是从皇位的继承还是到普通劳工技艺的传承,都是传男不传女。在传统思想中,人们普遍认为嫁到外村的妇女成了另一家庭的一分子,成了外乡人,不再享有分配的权利。

相反,“外嫁女”则持男女平等的现代观念。许多“外嫁女”在小组讨论中指出,“同我一样在村里成长的男孩,他们婚后娶进来的妻子有分配权,这些男子增加集体利益分配份额从一股到多股(指妻子和小孩),而我们‘外嫁女’则不享有集体经济利益分配的权利。这不公平!”“为什么那些男子经常生活在城里,却依然享有分配的权利?”

(三)一次性补偿方案的现实考量

绝大多数“外嫁女”在政府征地时是有责任田的,她们曾履行了对国家和村集体的义务,也按时缴纳了所有的税费。因此,她们坚决主张,她们应当享有集体利益分配的资格。“我婚前是有分配权,承包村里的土地上还有我的名字,为什么我婚后就不再享有分配权?”“为什么其他地方落实了‘外嫁女’的权利?为什么在我们这里就不能落实?”

许多村民同意那些户口及人均在村里且履行了村集体相关义务与责任的“外嫁女”理应享有一部分村集体利益的分配权,同时也认为那些长期不在本村生活或居住,且未尽到村集体相关义务和责任的“外嫁女”是不应该平等地分享村集体经济财富的。甚至有男性村民认为妇女平等分配表面上看好像是公平的,但实际上是不公平的,因为她们在嫁入的村庄也享有或将享有利益分配权。

从根本上说,这场争论是一场利益冲突。就村集体经济收入是有限的背景下,把有限的权益分配给更多的“外嫁女”,意味着村民正在享有的“蛋糕”份额将会变得更小。绝大多数村民(包括“外嫁女”的父母及兄弟)认为有限的资源无法承担人口增长的压力。最终,大多数的村民和“外嫁女”达成了一次性补偿的和解方案。

(四)协商论坛的结果

村民们讨论了多种不同的解决“外嫁女”利益分配问题的方案:一次性补偿方案,即一次性补偿“外嫁女”的形式;平等分配方案,按照国家宪法规定的男女平等原则,以及妇女权益保障法相关规定平等分配;比例分配方案,按照当时征地时拥有的责任田,或按当时的人口,以及按照贡献来确定适当的比例。

经过一天的讨论,村民的思想发生了显著的变化。讨论之前,同意平等分配的村民非常少,并且他们认为这个问题不重要。然而,讨论之后,关于此问题重要性的平均值从讨论之前的0.7提高到讨论之后的4.0(从0到10的维度中,0为最不重要,10为最重要)。

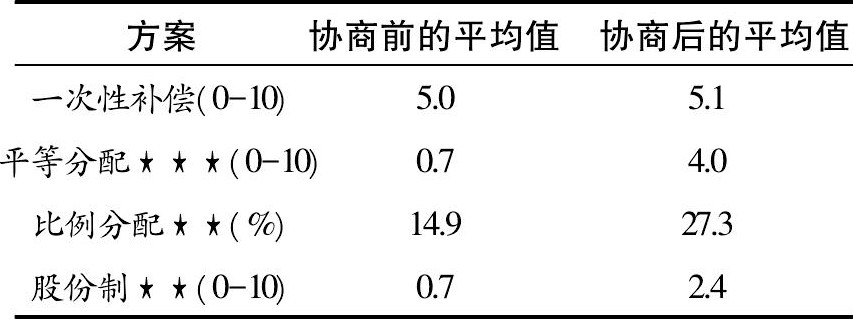

对于按比例分配,从0到100的维度中,0代表没有分享,100代表百分之百比例分享,50代表一半的比例,参与者对“你将会给‘外嫁女’分配多少比例”的回答的平均值在讨论前是14.6%,讨论后增加到27.3%。公共协商前后思想的变化见表1。

表1协商前后思想的变化

注:协商前后平均值有显著性分别,﹡﹡代表0.05的显著性水平;﹡﹡﹡代表0.00的显著性水平。

从表1可知,村民对平等分配的重要性的认知有了大幅度提高,但其平均值仍在中间线5以下。一次性补偿方案获得了大量的支持,无论是协商前还是在协商后,其平均值均高于5。光明村最终选择一次性补偿一套100平方米的房子(价值约50万元)的方案。这种解决方案显然反映了民意。

2007年12月,村民在对于“外嫁女”的分配权投票中以压倒性多数投了反对票,但两年多后,他们的思想发生了很大的改变。2012年,原居民的80%同意补偿方案并已签字。23个“外嫁女”中,有16人同意;4人通过法院起诉;还有3人拒绝签字,她们继续要求平等的分配权益。等到2016年笔者再度访问该村时,所有的外嫁女均已接受一致性补偿方案。

在2010-2011年,惠州市又有10个村采取协商民主的方法,让村民和“外嫁女”进行协商,最终也都选择了一次性补偿方案,所补金额由各村富裕水平决定的。结果是“外嫁女”不再去北京或广州上访了,社会冲突也随之减少。协商民主程序分化了“外嫁女”群体的力量:大多数人同意了一次性补偿方案,只有极少数“外嫁女”仍到政府上访。然而,她们上访的正当性理由受到质疑,她们也丧失了一些道德基础,因为地方政府官员可以参考民主协商的结果来处理。村庄协商民主实验确实提供了一种替代上访的切实可行的且令人满意的方法来解决基层问题和减少社会冲突。

六、培养审议性公民和改善协商治理的机制

(一)协商民意测验的价值和局限性

民主协商会议有助于村民对平等、权利和义务的理解,对商讨结果的同意就证明了这一点。协商民意测验的方法使村干部能够用协商的办法来解决“外嫁女”问题。协商的方法是如此有效以至于区领导建议邻村也用此方法:“如果你们和光明村那样做,你们将能够很快地解决这个问题。”

协商民意测验的结果显示协商实验培养了审议式公民,改变了村民和“外嫁女”原初的立场。在倾听男性村民提出的不同观点之后,大多数“外嫁女”意识到男性村民的观点也是有部分合理的理由的,这样她们也愿意做出妥协放弃激进的平等分配的立场。与此同时,男性村民也会慎重考虑“外嫁女”所提出的三种分配方案,最终同意一次性补偿方案。村民和“外嫁女”双方都做出了妥协,他们的观点越来越往中间靠拢。调查问卷和说明材料都有助于引导双方(村民和“外嫁女”)做出妥协。

村民协商的另一价值在于它有效地克服了认知封闭问题。尽管村民和“外嫁女”都熟知对方,但他们都倾向于收集和加工自己所需要的信息,从而以一种封闭的或狭隘的方式来思考有异议的问题。此外,尽管他们确实知道其他人的观点,但对于其他群体所提出的问题,他们不能充分地理解其复杂的理由以及投入强烈的情感去关注。经过一天的争论——甚至还包括谩骂——双方都能够突破他们狭隘的认知框架,对新信息进行加工处理,最终达成妥协。公开讨论、过程透明、没有暗箱操作,有助于产生出强烈的正义感。尤其是政府搭建一个协商平台有利于建立公信力,而且政府投入巨大精力表明政府对此问题的高度重视。

然而,这次实验表明靠一次大型民主协商民意测验来培养审议性公民是不够的。民主协商必须定期的、非正式的反复开展。在此案例中,村干部主持召开非正式讨论超过10次。它的重要性不应低估。此外,村干部给予每个人充分的时间来反思问题的根源,并敦促每个人进行内部对话,以便对他人的观点有更好的理解。这就是罗伯特·古丁(Robert Goodin)所谓的“反思性”(internal-reflective)协商[26]。

争吵与理性讨论相对立,它却是培养审议性公民的一个组成部分:让各方充分地表达反对意见,以及表达他们内心深处的感受,让各方知道彼此的“底线”有利于问题的解决。事实上,在2010年5月6日的协商日上,激烈的争论甚至中断了一次全体会议。然而,在争吵之后,村民们令人惊奇地提出新方法,即以户为单位来解决利益分配问题,并获得48.1%的与会者的支持。

(二)西方民主协商方法和中国本土方法的结合

从解决“外嫁女”利益分配问题的实际经验中,可以看出正式的、大型的民主协商同非正式的、本土的、人际间的、日常的协商有着密切的联系。这似乎支持了哈贝马斯早期所提出的“双轨制协商民主理论”。

一方面,标准化的、大型民主协商会议能够提升各种形式的协商会议。协商论坛的公开和公正可以避免招致怀疑和获得公众的信任。在协商前后两次的问卷调查可以帮助我们了解村民思想的变化和趋向。大、小组会议的交叉可以提高民主协商的质量。

另一方面,我们必须承认本土方法——包括中国传统哲学和文化实践——在培养审议性公民方面的价值。回溯2007年,当地政府出台了“四民工作法”,即:民主提事、民主决事、民主理事、民主监事。光明村党委书记还采用了传统的“割断法”。由于两个群体之间的巨大分歧,他最初不让“外嫁女”和村民直接对话。如果硬把两组人聚在一起来讨论,他们只会吵架。因此,村书记先单独和村民讨论,结束之后再与“外嫁女”谈。公共开放仅涉及小范围的“公”。割断法让村干部扮演“中间人”的角色,避免村民和“外嫁女”一开始就直接冲突。然而,在公共协商日当天,双方直接面对面并进行了严肃的争论。

此外,在亚里士多德的比例公正的观念中,平等权利应理解成“平等但不平均分配”。为了实现比例公正,村干部采用一种扣分制度。比如,未履行村集体责任的将扣去一些分数,所以平等的资格是要考虑不同的合理因素,这导致了差异化的乡村公民身份。同时,村干部说服其姐妹或女儿带头做出妥协,几户达成一致意见,其他家也跟着妥协。当然,一些本土经验未能体现民主原则,无法提升为一种普遍的政治技艺,未必适用于其他乡村。

(三)协调机制的建构

由此次实验看,审议性公民是否具有解决实践问题的能力,关键在于是否存在一个有效的、公平的协调体系。地方政府搭建了一个民主协商平台,让村民和“外嫁女”双方能充分地表达他们的权利诉求和观点,并解释其理由。一旦双方获取了全面的信息,特别是了解了有关对方群体的理性诉求时,原初的偏见将发生改变。在此案例中,越来越多的村民开始部分地支持“外嫁女”的分配权,大多数“外嫁女”对村民反对意见中的合理成分表示体谅,并放弃原先所持激进的平等分配的立场。最终,大多数村民和“外嫁女”都选择了一次性补偿方案。这种形式的协调、妥协和平衡,是解决问题的关键。

(四)公共行政和审议性公民的关系

这次实验表明,政府官员和公共管理者在培养或约束审议性公民方面扮演了多重角色;这些相冲突的角色反映了中国威权性协商的深层次紧张关系[27]。公共行政与审议性公民之间的关系如何,是成功的协商治理的钥匙。研究审议性公民和协商治理,我们必须认真对待权力关系问题[28]。

从此次实验的结果来看,尽管这次民主协商是成功的,但仍有4个“外嫁女”不同意签字(直到数年后)。因此,惠州市政府还是依赖行政主导的策略,发文要求所有乡村处理“外嫁女”的利益分配均按照男女平等的宪法原则来。原先因缺乏法律效力、行政干预相对较弱而选择民主协商的方法,现在又回到行政主导的老路上。地方政府利用行政权力来迫使村干部解决“外嫁女”的利益分配问题:如果村里不解决“外嫁女”问题,地方政府就不审批村里的一些发展规划,或在年终时不给村领导发放奖金。长期使用行政命令的方式是中国威权性协商的非常显著和不变的特点[29];协商民主的理论家和以协商为导向的政策制定过程必须重视这一特点[30]。也许,公共行政在发展协商治理中扮演积极的角色并非中国所独有,就像自由民主国家的许多地方议会一样,也会以各种方式介入。

行政命令的方法也许有助于利益分配问题的解决,但也可能引发新一轮的上访事件。某村干部坚定地说“政府希望(我们)控制我们村,不给我们办事,这种方法是非法的,我们要上访”,甚至还说“如果政府不批准村庄改造,我们就不搞;我们就将土地均分到每个人”,“政府的文件宠坏了‘出嫁女’,使其变得更贪婪而不愿意妥协”。一旦行政主导所制定的不适当的政策受到大规模的抵制时,就会引发上访事件,这又会诱使地方官员尝试民主协商的方法。这是当代地方政府发展基层协商民主治理的希望和悲哀[31]。

最后,地方政府注意到协商民主方法的结果是多样的,每个村情况不一样,各种乡间力量不同,因此同样的办法不能用于所有地方。如果某市采用统一的政策来解决权利分配问题或其他问题,未必能适用于全国或其他地区。协商论坛可以避免固定的和预定的行政指示。公民可以通过协商得到令人满意的结果和获得解决的办法。这是协商民主的底线。否定这一条,不管是否有协商,都不能称之为协商民主。

行政管理需要纳入民主权利的框架之中——应该让民主来驯化行政管理,使之规范化并让其拥有适度的权限。一个合理的政治社会应该在高度的行政管理权力体系和高度的公民参与之间保持适当的公平。没有后者,政治体系将会失衡、失序,高度行政管理最终会衰退、腐败,以至无力处理任何社会危机。

结论

此次实验研究表明,民主协商培养了一种新型的审议性公民,它改变了村民对于平等分配的观点,这是解决“外嫁女”问题的关键。大约一两年前,大多数村民完全否定“外嫁女”的利益分配权利,但在2010年,大多数村民同意了一种补偿方案。协商讨论有助于村民对平等、权利和义务的理解。

实验表明,审议性公民在此情形下减少或解决了越级上访的问题。当公民学会了做出妥协,参与理性对话,实现自治管理时,他们就发展和提高了协商的技巧、能力和质量,这有助于减少和应付社会冲突。

此次实验还揭示了一些中国审议性公民和协商治理的独特性。其中之一就是它是由地方党组织及官员来主导的,而对于来自非政府组织的声音缺乏兴趣。在这个案例中,地方政府试图用协商论坛的方法来阻止非正式的、结构松散的“外嫁女”上访者发展成为一个正式的、强大的非政府组织。

这次实验还论证了为实现有效的协商治理需要下述条件:关系亲密的社群,真诚的协商,协调机制的存在,强有力的机构监督全过程并确保公共协商后决策的落实,对具体议题的聚焦,以及在大型的、正式的全体会议之前召开小型的、非正式的协商会议。

通过参与这次实验,笔者认识到学术和民主理论的局限性。不论学者们所掌握的精奥理论有多好,当应用于具体问题时,他们的实践知识经常是有限的。不论协商民主理论写得多么优美、逻辑一贯以及确实有说服力,当面对真正复杂的问题时,理论就变成“灰色”的了。要实现协商治理,审议性公民必须考虑所有相关的因素,不仅仅是理想版的协商民主。最后,审议性公民和协商治理的发展根植于具体的政治、社会和经济体系,而这些体系是如何影响审议性公民和协商治理的发展的,需另文再叙。

必须承认,在这次实验中,审议性公民的出现是一个相对孤立的案例,并不代表中国所有的乡村。然而,在2010年实验之后,该地区又有10个村庄举行这种形式的民主协商来处理由妇女引发的上访;村民也慢慢变得习惯于使用民主协商的方法来解决此类社会冲突。2016年8月23日,笔者非常惊讶地发现,实验旧址——原来村民举行协商的地点——被一些新的高楼大厦所代替。尽管原先村民协商的地点消失了,公共协商的精神却幸存了下来,村民对有关议题继续开展协商。

威权性协商内在的逻辑矛盾指向两种可能:以协商主导的民主化或协商性威权主义[32]。或许,有人会持乐观的眼光来看中国基层的民主化进程,在这个进程中发展审议性公民和协商治理,中国将缓慢地建立一个理性且成熟的公民社会,公民能自我管理私人事务,实现密尔所谓的“由讨论而实现的治理”。然而,与此同时,这种基层实验可能会促成威权主义反弹[33],或协商式独裁[34],或协商式威权主义[32]。另一些人甚至可能对基层协商民主的前景持悲观的看法,考虑到习近平政府强调应该有更多的政治学习,在政治学习中建立正确的政治路线,并且人民应该学习和跟随正确的党的路线。这种复活毛泽东时代政治学习的传统将对基层协商民主产生多大的影响,尚有待于经验地观察。所有这些问题都值得进一步的研究。

参考文献:

[1]STOKES G.Critical Theories of Deliberative Democracy and the Problem of Citizenship[M]//LEIB EJ, He BG.The Search for Deliberative Democracy in China.New York:Palgrave, 2006:56.

[2]LIU S.Social Citizenship in China:Continuity and Change[J].Citizenship Studies, 2007, 11 (5) :465-479;ZHANG L, WANG G.Urban Citizenship of Rural Migrants in Reform-Era China[J].Citizenship Studies, 2010, 14 (2) :145-166.

[3]SOLINGER D J.Contesting Citizenship in Urban China:Peasant Migrants, the State, and the Logic of the Market[M].Berkeley, CA:University of California Press, 1999;O’BRIEN K, LI L.Rightful Resistance in Rural China[M].Cambridge:Cambridge University Press, 2006.

[4]KEANE M.Redefining Chinese Citizenship[J].Economy and Society, 2001, 30 (1) :1–17.

[5]HE B G.Village Citizenship in China:A Case Study of Zhejiang[J].Citizenship Studies, 2005, 9 (2) :205–219.

[6]SUN W N.Cultivating Self-Health Subjects:Yangsheng and Biocitizenship in Urban China[J].Citizenship Studies, 2015, 19 (3–4) :285–298.

[7]QI H G, SHEN D L.Chinese Traditional World Citizenship Thoughts and Its Impacts on the Cultivation of Chinese World Citizenship Awareness[J].Citizenship Studies, 2016, 19 (3–4) :267–284.

[8]HE B G.The Theory and Practice of Chinese Grassroots Governance:Five Models[J].Japanese Journal of Political Science, 2003, 4 (2) :293–314;BENNEY J.Weiwen at the Grassroots:China’s Stability Maintenance Apparatus as a Means of Conflict Resolution[J].Journal of Contemporary China, 2016, 25 (99) :389–405.

[9]MILL J S.Three Essays.[M].Oxford:Oxford University Press, (1861) 1975:277.

[10]ERMAN E.In Search of Democratic Agency in Deliberative Governance[J].European Journal of International Relations, 2013, 19 (4) :13.

[11]DRYZEK J S.Foundations and Frontiers of Deliberative Governance.[M].Oxford:Oxford University Press, 2011.

[12]DRYZEK J S, SIMON N.Discursive Representation[J].American Political Science Review, 2008, 102 (4) :481–493.

[13]HAJER M A, WAGENAAR H.Deliberative Policy Analysis:Understanding Governance in the Network Society.[M].New York:Cambridge University Press2003.

[14]WARREN M.What Should We Expect from More Democracy?[J].Political Theory, 1996, 24:242.

[15]SMITH G.Toward Deliberative Institutions[M]//Michael Saward.Democratic Innovation:Deliberation, Representation and Association, 29–39.London:Routledge, 2000:32.

[16]POTAPCHUK W R, CARLSON C, KENNEDY J.Growing Governance Deliberately.[M]//GASTIL J, LEVINE P.The Deliberative Democracy Handbook.San Francisco, CA:Jossey-Bass, 2005:259.

[17]STOKES G.Critical Theories of Deliberative Democracy and the Problem of Citizenship[M]//LEIB E, He B G.The Search for Deliberative Democracy in China.New York:Palgrave, 2006:62-66.

[18]HE B G.Governing Taiwan and Tibet:China’s Search for Democratic Approaches[M].Edinburgh:Edinburgh University Press, 2015:196.

[19]YOUNG I M.Activist Challenges to Deliberative Democracy[J].Political Theory 2001, 29 (5) :670–690;SUNSTEIN C R.Deliberative Trouble:Why Groups Go to Extremes?[J].Yale Law Journal, 2003, 110:71–119.

[20]DRYZEK J S.Deliberative Democracy in Divided Societies:Alternatives to Agonism and Analgesia[J].Political Theory, 2005, 33:2;DRYZEK J S.Deliberative Global Politics.[M].Cambridge:Polity Press, 2006:154-157.

[21]FISHKIN J S.When the People Speak:Deliberative Democracy and Public Consultation[M].Oxford:Oxford University Press, 2009.

[22]O’BRIEN K, LI L.Rightful Resistance in Rural China[M].Cambridge:Cambridge University Press, 2006.

[23]PERRY E, SELDEN M.Chinese Society:Change, Conflict and Resistance[M].London:Routledge, 2003;WANG Y.Empowering the Police:How the Chinese Communist Party Manages Its Coercive Leaders[J].The China Quarterly, 2014, 219:625–648.

[24]HE B G.Rural Democracy in China[M].New York:Palgrave/Macmillan, 2007.

[25]FISHKIN J S.The Dialogue of Justice:Towards a Self-Reflective Society[M].New Haven, CT:Yale University, 1992:200-201;FISHKIN, JAMES.When the People Speak:Deliberative Democracy and Public Consultation[M].Oxford:Oxford University Press, 2009.

[26]GOODIN R E.Reflective Democracy[M].Oxford:Oxford University Press, 2003:169-93.

[27]HE B G, WARREN M.Authoritarian Deliberation:The Deliberative Turn in Chinese Political Development[J].Perspectives on Politics, 2011, 9 (2) :269–289.

[28]HE B G.Civic Engagement through Participatory Budgeting in China:Three Different Logics at Work[J].Public Administration and Development 2011.31 (2) :122–133.

[29]HE B G, WARREN M.Authoritarian Deliberation:The Deliberative Turn in Chinese Political Development[J].Perspectives on Politics, 2011, 9 (2) :269–289.

[30]HAJER M A, WAGENAAR H.Deliberative Policy Analysis:Understanding Governance in the Network Society[M].New York:Cambridge University Press, 2003.

[31]HE B G, THφGERSEN S.Giving the People a Voice?Experiments with Consultative Authoritarian Institutions in China[J].Journal of Contemporary China, 2010, 19 (66) :675–692;TRUEX R.Consultative Authoritarianism and Its Limits[M].Comparative Political Studies, 2014.50 (3) :329–361.

[32]HE B G, WARREN M.Authoritarian Deliberation:The Deliberative Turn in Chinese Political Development[J].Perspectives on Politics, 2011, 9 (2) :269–289.

[33]NATHAN A.Authoritarian Resilience[J].Journal of Democracy, 2003, 14 (1) :6–17.

[34]LEONARD M.What Does China Think?[M].New York:Public Affairs, 2008.