作者:张季风 责任编辑:孙文静 信息来源:《中国农村经济》2022年第12期 发布时间:2023-06-13 浏览次数: 27285次

【摘 要】本文在梳理和分析日本乡村振兴视阈下城乡融合发展历程的基础上,总结归纳了日本经验,并提出对中国的启示。日本于20世纪50年代末意识到消除城乡差距和推动城乡融合发展的重要性,并在20世纪60年代初期以来的半个世纪时间里不断致力于缩小城乡差距,现已成为世界上城乡融合发展程度最高的国家之一。日本在推动城乡融合发展方面的经验主要是:加强顶层设计,明确城乡融合发展政策目标;以人为本,健全基层组织和治理机制;保障权益,实现城乡居民权利平等化;城乡开放,实现城乡要素流动自由化;优化调整,实现城乡公共资源配置均衡化;改善服务,实现城乡基本公共服务均等化;保障收入,实现城乡居民生活质量等值化。借鉴日本经验,结合中国的制度优势,本文提出了中国促进城乡融合发展的建议:加强城乡融合发展立法和顶层设计、完善以本地居民为主体的基层治理机制、推动工农互促城乡互补机制创新、完善城乡要素融合发展机制。

【关键词】乡村振兴;城乡融合;日本

一、引言

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“建立健全城乡要素平等互换、双向流动政策体系,促进要素更多向乡村流动,增强农业农村发展活力”,并且强调“全面实施乡村振兴战略,强化以工补农、以城带乡,推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系,加快农业农村现代化”1。习近平在党的二十大报告中强调:“坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,畅通城乡要素流动。”2改革开放以来,尽管中国乡村发展取得了显著成就,但受城市偏向政策等因素的影响,城乡发展不平衡问题仍未得到彻底解决,乡村发展面临诸多困境。在此背景下,促进城乡融合发展,必须以推动乡村振兴为抓手,破解城乡发展不平衡不充分难题(魏后凯,2020)。

日本与中国都属于东亚小农国家,同样面临户均土地经营规模小、城乡资源分配不均衡等问题。日本于20世纪50年代末就意识到消除城乡差距、推动城乡融合发展的重要性(井野隆一,1996),并且不断完善城乡融合发展机制体制。到20世纪80年代中期,日本就基本实现了城乡居民权利平等化、城乡要素流动自由化、城乡公共资源配置均衡化、城乡基本公共服务均等化和城乡居民生活质量等值化的发展目标。据统计,早在1975年,日本农民的人均收入已超过城市居民,汽车、冰箱和洗衣机在农村家庭的普及率分别为55.9%、97.2%和98.3%,分别高于城市家庭17.0个、0.5个和0.8个百分点,实现了在生活硬件方面对城市居民的快速赶超(晖俊众三,2011)。并且,随着城乡一体化的推进,日本的教育、医疗、文化和社会保障等城乡基本公共服务均等化进程加快。2017年,日本再分配后的基尼系数下降到0.3712,日本成为亚洲贫富差距最小、城乡融合发展程度最高的国家之一(井上诚一郞,2020)。

为了促进城乡融合发展,日本从国家宏观层面制定相关政策,并且立足于本国农业农村发展的实际需求,以乡村振兴3为重要抓手,不断完善相关法律法规和制度,着力健全基层组织体系,促进人、财、物在城乡之间的双向流动。改革开放以来,中国已有大量学者从城乡教育和制度均质化视角介绍了日本推动城乡融合发展的相关措施(例如孙伟花,2013;覃梦妮等,2020),但是,国内关于日本乡村振兴视阈下城乡融合发展的研究还是空白。

鉴于此,本文通过文献精查和电话访谈等方式收集相关资料,在梳理日本推动城乡融合发展政策演变历程的基础上,分析日本推动城乡融合发展体制机制的特点,并结合中国实际情况提出具有针对性的启示,以期为推动中国城乡融合发展提供决策参考。

二、乡村振兴视阈下日本推动城乡融合发展政策的演变历程

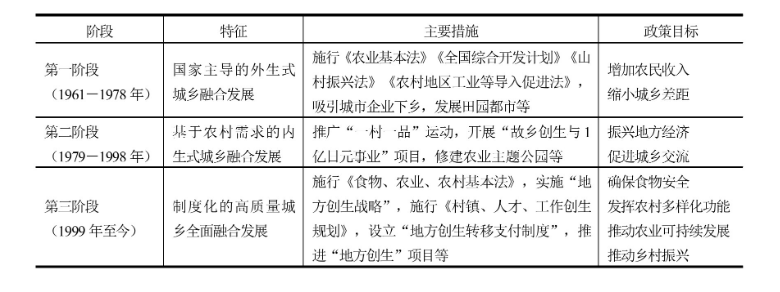

新古典经济学派认为,地区发展不均衡是经济发展的必然结果,并指出随着产业结构的优化,人才向城市大量输出,有利于形成规模经济、提升经济效率和实现经济增长。然而,由于日本采取地方财政收入与当地人口数量直接挂钩的财税制度,城乡之间人口迁移不仅直接影响地方的财政收支,而且制约乡村经济发展潜力。因此,消除城乡社会发展差距、经济增长差距、居民收入差距和防止大城市病发生,就自然成为日本政府长期坚持的政策目标(内山昭,2019)。20世纪60年代以来,日本推动城乡融合发展的政策演变经历了3个时期(见表1)。

(一)国家主导的外生式城乡融合发展时期(1961-1978年)

20世纪50年代,日本进入经济高速增长时期。随着工业化的快速发展,日本农村人口大规模地向大城市转移,城乡收入差距逐渐扩大。城乡发展不均衡问题逐渐引起日本各界关注。部分学者认为,城乡发展不均衡是资本主义市场经济制度不健全造成的必然结果(八田达夫,2006;岛恭彦,1951),是农村财政危机和社会危机产生的根源,并建议通过完善收入再分配制度调节不同地区不同人群之间的收入水平。这一建议引起日本社会各界高度关注,并促使日本政府开始研究相关对策。

表1 日本不同阶段城乡融合发展的特征、主要措施与政策目标

20世纪60年代初,日本相继建立了基础医疗保险、基础养老保险和社会救助制度。1961年,日本施行《农业基本法》,明确提出通过提高农业生产率、增加农业从业人员收入来缩小城乡差距,并开始关注乡村振兴问题。1962年,日本出台《全国综合开发计划》,提出缩小城乡差距、实现城乡协调发展战略,并要求加大公共资源向乡村倾斜的力度。1965年,日本施行《山村振兴法》,之后又相继出台了一系列的乡村振兴相关法规,这些法规与20世纪50年代出台的两部法律被合称为“振兴八法”4,为日本推动乡村振兴、促进城乡融合发展奠定了法律基础。

1971年,日本施行《农村地区工业等导入促进法》,鼓励中央和地方政府引导工商企业向农村地区转移,以此推动以工带农,为农民提供在家门口就业的机会,从而改善农民收入结构,力求实现农村地区农业与工业均衡发展。20世纪70年代中期,观光农业在日本开始兴起,“自然休养村”项目悄然出现并逐渐发展成为“生态村”项目,这些项目之后均被并入城乡交流型设施建设项目。随着城市居民对接触自然、保护自然和追求安全放心食物需求的增长,以城市居民支持农业发展为目标的社区支持农业快速发展,各地以城市居民认领农地开展农事体验活动为主题的“市民农园”数量也逐渐增多(大西敏夫,2019)。1978年,时任日本首相大平正芳提出了名为“田园都市构想”的地区经济振兴规划,对城市和农村的关系进行了重新界定,将城市的高生产力和高质量信息与农村丰富、和谐的自然环境和人际关系相结合,构建健康宜居的田园化城市。同时,日本通过转移支付、推动乡村产业发展等方式,阻止农村人口和乡村产业流出并向大城市圈集中,这种做法对促进日本城乡融合发展发挥了重要作用(张季风,2013)。

(二)基于农村需求的内生式城乡融合发展时期(1979-1998年)

20世纪70年代,日本城市化水平显著提升,城乡发展差距日益扩大。根据日本总务省统计局的数据,1970年,日本按行政区域划分的城市化率达到72.1%,按人口密集地区标准计算的城市化率达到53.5%5。中村刚治郎(1975)指出,城乡发展不均衡问题是由寡占资本主义对地区资源的占有强化了城市对农村地区的支配关系造成的,因此促进城乡协调发展应基于不均衡发展理论集中有限的资源和资本,优先发展少数重点地区,形成不同功能的城市群和农村社区群。20世纪70年代末,日本政府提出“地方开发”理论,要求乡村立足本地资源禀赋各显神通,自主、积极地推动本地经济发展。城乡融合发展随之进入了以农村居民为主体的内生式发展时期。

1979年,时任大分县知事的平松守彦首次提出“一村一品”发展理念,之后,“一村一品”运动迅速得到推广。平松守彦认为,大分县位于日本九州东部,80%左右的市町村6属于欠发达地区,很难吸引工商资本投资和发展工业,只有提升本地居民的积极性,鼓励农民自力更生、整合资源,立足当地优势发展特色农产品,才能振兴地方经济。“一村一品”运动是以村、町和较小规模的市为单位,发展一种符合当地条件的特色农产品,基于集聚效应提高当地收入。“一村一品”运动不仅在日本得到广泛推广,而且被逐渐传播到韩国、泰国、中国等国家。另外,在内生式城乡融合发展时期,日本秋田县的集体农场模式、岛根县的新岛根模式和冈山县的町村土地管理中心模式都是比较典型的以农民为主体创业增收的例证,都对日本的乡村产业发展产生了深远影响。

为了促进乡村振兴、推进城乡融合发展,日本政府在政策和财政支持方面给予倾斜。1989年,时任日本首相竹下登提出名为“故乡创生与1亿日元事业”的项目,在该项目中,中央财政采取转移支付的方式向欠发达地区的市町村提供1亿日元的补贴,用以解决欠发达地区面临的人口减少、产业凋敝等问题。该项目要求获得补贴的市町村以当地居民为主体集思广益,提出符合当地情况的经济发展规划,并合理使用中央财政资金。虽然各地的项目投资规模不大,但还是撬动了地方配套资金和工商资本参与乡村建设,对促进城乡融合发展产生了积极影响。除此以外,该项目显著提升了农村居民参与自然环境和人文环境保护活动、建设土地改良设施的意愿,为日本推进农业农村现代化和促进城乡融合发展创造了良好的条件。

进入20世纪90年代后,为加强城市居民与农村居民的交流,日本在各地修建了大量农业主题公园。截至1997年,日本的农业主题公园数达到122处。公园设立农产品展示大厅、特色农产品销售平台、农业文化交流设施、种植养殖体验园区、食品加工体验设施和农旅设施等,成为城乡交流的重要载体。

(三)制度化的高质量城乡全面融合发展时期(1999年至今)

20世纪90年代末,随着国际经济一体化进程的加快,日本乡村企业大量破产或转移到中国和东南亚地区,导致乡村就业机会减少,农村地区产业空心化问题日益突出。与此同时,日本农村人口净流出速度加快,城市化水平持续提升。2000年,日本按行政区域划分的城市化率达到78.7%,按人口密集地区标准计算的城市化率达到65.2%7,较1970年分别上升了6.6个和11.7个百分点。面对日益突出的城乡发展不均衡问题,日本学者对不平衡发展理论进行了深刻反思。其实,早在20世纪80年代初就有学者提出根据产业集中度将全国划分为大城市、地方中心城市、产业城市和乡村,打破了城乡二元体制下的研究框架,对城乡一体化发展问题做出了新探讨(宫本宪一,1982)。另外,在政策方面,日本的部分学者认为(例如千叶昭彦,2007),过度重视内生式发展容易出现无视全国整体发展态势而盲目投资的问题,也容易造成区域发展政策的失败,因此,他们建议应从全国经济发展的视角出发重新探讨城乡支配与从属关系。

在此背景下,日本政府重新定位城乡关系,赋予乡村和城市互为补充的平等地位。1999年,日本施行《食物、农业、农村基本法》,赋予农业农村发展4项基本任务,即确保粮食安全、发挥农村多样性功能、推动农业可持续发展和推动乡村振兴。该法将推动乡村振兴提升至国家战略层面,要求全体公民承担起城乡建设、维护、保护和治理的责任。该法详细阐述了乡村振兴的内容,力图通过改善乡村农业生产条件、交通条件、信息环境,保护人文自然景观以及加强通信、卫生、教育和文化等基础设施建设来推动乡村发展,同时还特别强调了促进城乡要素融合、产业融合、居民融合、社会融合和生态融合等内容。2000年起,日本根据《食物、农业、农村基本法》的规定每五年制定一次《食物、农业、农村基本规划》,并设专章对推动乡村振兴和促进城乡融合发展的预算和项目进行详尽的阐述。

为解决地方政府面临的财政难题,2014年日本政府出台“地方创生战略”,纠正人口向东京、大阪等超大城市过度集中问题,解决“大城市病”,遏制乡村进一步凋敝。同年,日本施行《村镇、人才、工作创生规划》,设立“地方创生转移支付制度”,划拨专项财政资金帮助乡村地区推进“地方创生”项目。2021年,该项目预算总额为1028亿日元,对推动乡村经济发展发挥了巨大作用。据统计,截至2019年,在该项目带动下,日本的乡村就业率提升到了65.7%,较2014年增加了4.4个百分点;农产品出口额增加到9121亿日元,较2012年增加了102.8%;并且,初步完成数字村镇试点等工作8。

三、乡村振兴视阈下日本推动城乡融合发展的措施

二战之后,日本政府虽然高度重视工业化发展,但是也注意到城乡发展不均衡问题,充分认识到如果乡村发展相对落后,将会影响国家的现代化进程。出于增加地方政府财税收入、消除城乡差距和贫富差距等目标,日本通过加强顶层设计、做好统筹规划、完善基层治理体制机制、加大资金支持等方式促进人员、资金、信息等要素在城乡之间流动,以推动城乡融合发展。笔者结合中国所面临的问题,从体制、机制和具体政策方面梳理日本推动城乡融合发展的具体措施。

(一)顶层设计:明确城乡融合发展政策目标

日本采取基本法与普通法相结合的方式保障城乡融合发展政策稳定推行。1961年,日本施行《农业基本法》,该法第一条提出增加农民收入,使农民生活水平达到全社会平均生活水平,推进农业发展和提升农民地位;第二条关于国家施政中明确提出改善农村交通、卫生、文化等环境和促进妇女劳动的合理化,提高农业从业人员的福祉水平9。1999年,日本为应对全球经济一体化的冲击,及时废止了《农业基本法》并制定和施行《食物、农业、农村基本法》,对新时期的城乡融合发展目标进行了调整,提升了推动乡村振兴在实现城乡融合发展政策中的地位,将推动乡村振兴列为农业农村发展4项基本任务之一。

另外,日本为保障基本法得到有效执行,所定目标能够顺利实现,在不同发展阶段针对不同领域制定了相应的法律法规。例如:在整体规划方面,日本颁布了《国土综合开发法》(1950)和《都市再开发法》(1969),明确了城乡开发基本原则、实施方式和政府职责;在选择重点扶持地区方面,日本先后颁布施行了《山村振兴法》(1965)等“振兴八法”,将不具备区位优势的山区、半山区作为重点扶持地区,明确中央财政扶持方式和方法;在建立城乡一体社会福祉制度方面,日本先后颁布了《劳动者工伤补偿法》(1947)、《生活保护法》(1950)、《欠发达地区教育振兴法》(1954)、《国民健康法》(1958)和《国民年金法》(1959),明确以收入而不是身份为基础提供公平公正的社会服务;在发展乡村产业方面,日本颁布施行了《农村地区工业等导入促进法》(1971)和《六次产业法》(2011),对工商资本下乡的资本类型和模式、财政扶持方法等做出了详细规定;在激活农村资源方面,日本颁布施行了《农地法》(1952)、《农业经营基础强化促进法》(1977)、《休闲度假村法》(1987)、《特定农地贷款法》(1989)和《市民农园整备促进法》(1990),鼓励盘活乡村闲置资源,促进农地向经营大户和各类生产性合作经营主体集中,并在农地流转、贷款和建设规程等方面做出了详细规定。2013年日本颁布施行《国家战略特区法》,要求逐步放宽农地管制,在满足一定条件的前提下允许工商资本租地务农。除此之外,日本还先后颁布施行了《地方自治法》(1947)、《农业协同组合法》(1947)、《水产业协同组合法》(1948)、《森林组合法》(1978)等主体法,对承担城乡融合发展相关工作的基层群众性社区组织的法人地位、权责等进行了界定(曹斌,2017;贾磊等,2021)。

日本这种基本法与普通法相结合的方式,既明确了其在不同阶段推动城乡融合发展的政策目标,又保证了这些政策目标能够得到相应的普通法的支持,确保了政策执行与政策目标的一致性,使日本促进城乡融合发展的政策目标始终处于法律的约束之下,做到有法可依,保障了政策的稳定性。

(二)以人为本:健全基层组织和治理体系

日本认为以乡村振兴促进城乡融合发展,必须以乡村治理为基础,着力健全乡村基层组织和治理体系,强化和提升农村居民的主体地位,充分发挥各种自治组织、社会组织和农民组织在乡村治理中的主体功能,坚持以自治为基础、以法制为保障的基本原则。实践中,日本政府鼓励农村居民组建各类社会组织,让其汇总农村居民意见的同时发挥落实政策的抓手作用。一是支持农村居民成立名为“自治会”或“町民会”的自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,由其负责组织居民开展社区文化活动和环境治理、防火救灾、社会福利等工作,以增强社区居民相互理解、促进良好社会秩序的形成;二是支持乡村社区不同人群和行业组建社区团体,如儿童委员会、青少年委员会、妇女委员会、老人俱乐部以及消防团、商工会、幼儿园相关团体等行业组织,使其承担组织特殊人群或行业开展文化和经济活动、汇总成员意见等工作;三是支持农村居民按照行业组建合作经济组织,如由农民组建农业协同组合(下文简称“农协”),为农民提供农资购买、金融、耕作施肥、防霜防冻、防治病虫、农业设施维修改造、农产品分拣储藏、农产品销售等社会化服务。20世纪90年代以来,日本政府扶持综合农协承揽三产融合项目,如开办加工厂、直营超市,建立“乡村驿站”10,以此增加农民就业途径,让农民分享流通环节的收益。另外,日本政府还支持综合农协修建医院、养老院、体育馆、文化馆等设施,增加农民福祉。

目前,日本几乎所有农村居民都参加了不同形式的社区性自治组织,他们可以通过这些组织将自己的意见和建议快速地传达到地方议会,为相关政策制定提供参考。此外,日本政府聘请各类基层群众性自治组织的负责人兼任当地政府相关委员会的负责人,部分政党还吸纳他们为农业工作组成员,甚至推选他们为议员,使他们能够代表社区居民参与农村生产生活发展计划的制定和具体实施工作。同时,各项政策也可以通过这些基层群众性自治组织快速下达到农村居民,从而大大提升了政策实施效率。

(三)保障权益:实现城乡居民权利平等化

明治维新以来,日本对原农地制度进行了大刀阔斧的改革,逐步建立了土地所有权登记制度、土地税制度,并不断完善这些制度,基本形成了城乡一体的农地所有权制度。

一是赋予村落法人资格。日本农村存在大量以自然村落为单位,以农民为主体的农民集体,并且曾经存在一定的产权关系不清晰等问题。日本《民法典》认定农村集体产权为用益物权,并依据日耳曼法总有权11理论建立相应产权制度,赋予农民集体法人资格,使其可以作为市场主体享有相应的权利和承担相应的义务。从法律关系来看,日本规定农民集体是农村集体产权的权利主体,是由独立的个体成员组成的权利综合体。农民集体资产本质上是分散、独立的集体成员不可分割的私有资产的集合。农民集体成员之间相互承担无限连带责任,通过农民集体实现对集体资产的支配,而农民集体根据组织内部规约代表集体成员行使权利。日本的农民集体成员资格是基于属地原则和权利义务对等原则,以“户”为单位获得的,原则上成员搬离所在社区时自动失去集体成员资格权。20世纪60年代以来,随着城市化快速发展,日本出现了集体成员即便已经搬离所在社区,只要能够履行集体成员义务就可被保留集体成员资格权的发展趋势,这种做法使这类人员仍旧可以服务乡村发展,有力地保障了农村社区的繁荣(曹斌,2020)。

二是逐步放宽农地管制。二战之后,日本为了防止佃农制度复辟,在土地用途管制基础上严格限制农户经营规模。20世纪70年代之后,日本逐步放宽农地管制,允许农户之间流转土地,并进一步放松管制,吸引城市居民返乡归农。2009年,日本对《农地法》进行了大幅度修订,允许工商企业租地务农,增强了土地资源在农民之间和在城乡居民之间的流动性,大大提高了土地利用效率。根据日本农林水产省的统计,截至2020年底,日本累计有3867家工商企业通过流转农地开展粮食、蔬果、园艺作物种植,流转农地总面积约1.23万公顷,平均每家企业经营土地面积达到3.2公顷,约为日本户均农地经营面积的3倍12。

三是建立公平公正的土地税收制度。日本将基础土地固定资产税率设定为所属市町村固定资产平均交易价格的1.4%。考虑到农地承担着保障粮食安全的重要功能,农地固定资产税率可以享受30%的优惠。但是,如出现撂荒的情况,则取消税收优惠,这样既保障了城乡居民同权同责,也考虑到了农地的特殊性。

(四)城乡开放:实现城乡要素流动自由化

城乡要素流动的核心是生产要素的流动,其中,人才和劳动力的自由流动是实现城乡融合发展的关键。由于日本采取以具有合法固定住所为落户基本条件的居住证制度,城乡之间的人口流动较为顺畅,日本在经济高速发展时期快速实现了城市化,并且逐渐形成了以东京、大阪等超大城市为核心的都市圈。然而,农村人口的净流出导致农村适龄劳动人口减少,乡村出现凋敝。因此,推动“逆城市化”战略成为日本支持乡村经济增长、促进城乡融合发展的重要政策。在该政策引导下,日本在20世纪70年代出现“逆城市化”的发展趋势,人口从农村向城市转移的速度减缓,而从大都市圈向非大都市圈迁移的速度却有所上升。在这种发展趋势下,日本出现了农村出身的城市退休人员回到自己故乡的“U-turn”现象,以及去往临近自己故乡的中小城市的“J-turn”现象。1989年,日本又出现了“I-turn”现象,即城市人口迁居到与自己没有任何地缘或亲缘关系的农村地区。三者被合称为“UJI-turn”。日本中央政府和地方政府积极鼓励UJI-turn,出台了一系列奖励性政策,如通过设立定居奖金、提供低息融资服务、协调耕地流转、介绍租房、建造新住宅等措施吸引城市人口返乡归农(江崎雄治等,1999)。

进入21世纪后,日本进一步加强推进城市人口返乡归农和返乡务农,并通过改善乡村基础设施等吸引城市人口回流农村创业和居住,不再要求他们必须从事农业生产,允许他们经营农旅项目,如开设民宿、农家乐、商场、艺术工作室等。2015年,日本政府认识到日本国民对农村的认知和态度发生了显著变化,发布《2014年度版食物农业农村白皮书》,提出“回归田园”的理念,并于同年发布《国土形成规划(全国规划)》,将“回归田园”理念纳入政府文件。因此,日本学者将这一年称为“回归田园元年”(小田切德美,2017)。回归田园人员的增加可以促进城市与乡村劳动力要素的双向流动,从而改变以往的城乡关系,有助于缓解和解决农村劳动力减少、农业生产后继无人的难题,具有重大意义。日本总务省过疏对策室发布的《“回归田园”调查研究报告》显示,2000年从城市地区流向法定过疏地区13的人口数量约为40万人,2010年约为28万人,2015年约为25万人。虽然受到日本全国人口结构变化的影响,上述迁居人口数量呈下降趋势,但是从城市向农村迁居的人口总数占全国迁移人口总数的比重始终保持在4%左右。这说明部分过疏农村地区确实出现了由城市迁居乡村的人流,劳动力要素在城乡之间存在一定的流动性。近年来,这种回归田园理念逐渐被更多的城市居民接受,移居乡村的人口将来还会有所增加(南裕子,2022)。

(五)优化调整:实现城乡公共资源配置均衡化

20世纪60年代至80年代,日本中央对地方转移支付资金在财政预算支出中的占比始终保持在18%左右,在60年代和70年代的多数年份超过了20%。1985年,日本的农业预算资金增加到3.3万亿日元,是1960年的16.0倍,其中,用于支持农业基础设施建设的财政资金增加到8401亿日元,是1960年的21.5倍(藤谷筑次,1988)。另外,日本自20世纪60年代起不断完善政策性金融体系,不断加大对农民的贷款贴息力度,建立农民养老金制度且不断提升政府的保费补助额度,显著改善了农民生活。

2008年,日本除转移支付之外设立了“故乡纳税”制度,打破了按照消费地缴纳消费税的基本原则,允许纳税人根据自己意愿选择纳税地点,解决了大城市税收富余和乡村财政收入相对匮乏的矛盾。该制度规定,纳税人可以指定将购买某商品的消费税捐赠给特定的市町村,捐赠额中超过2000日元的部分原则上可以抵扣个人所得税和居民税,接受捐款的市町村可将当地的土特产或当地生产的特色产品作为回赠寄送给捐赠者,也可以向捐赠者提供当地的旅游服务(高桥勇介等,2019)。一方面,该制度鼓励城市自然人支持惠农富农政策,其本质是将城市财源转移到农村,亦即国家财政向农村地区增加了转移支付的渠道,是促进农村增收和城乡融合发展的制度创新;另一方面,该制度允许地方政府购买当地土特产作为对纳税人的回礼,解决了本地特色农产品销售难的问题,有利于促进乡村产业发展。另外,“故乡纳税”制度基于纳税人的自我意愿,政策实施具有灵活性。纳税人不但可以将自己所纳税款捐给自己的故乡或自己喜欢的地区,还可以指定所捐款项的用途,例如用于保护自然环境、增加老年人福祉、开展儿童及青少年活动、传播传统文化、支持非政府组织和各种团体活动、资助文化教育事业、修建公共设施、开展祭典活动、提升医疗保健水平、建设观光设施等(郭佩和刘莉,2022),非常人性化。此外,日本政府于2016年出台了企业版的“故乡纳税”制度,其正式名称为“地方创生援助税制”,该制度允许企业向乡村或国家指定的“支援过疏地区捐款基金”捐款。捐款可抵扣法人事业税、法人居民税和企业所得税。

日本的“故乡纳税”制度在促进城乡融合发展方面的效果十分明显。由于政策实施的灵活性和多赢性,该项制度自2008年施行以来逐渐被认可,特别是2015年后捐赠总额迅速增加,到2021年增加到8302.4亿日元,较上一年增长了20%;捐赠件数高达4447.3万件,创下历史最高纪录,产生了良好的社会效应14。

(六)改善服务:实现城乡基本公共服务均等化

日本自20世纪60年代以来逐步建立了以家庭收入为基础的城乡一体的养老、医疗、社会救助等社会保障制度(曹斌和于蓉蓉,2022)。

一是建立养老制度。1959年,日本颁布《国民年金法》,建立了城乡一体的基础养老金制度。之后,日本不断提升养老金的保障额度,20世纪60年代后期日本的养老金支付标准达到了当时的国际领先水平。同时,日本针对农民的特殊性设立了农民年金保险制度,鼓励每年从事农业生产60天以上的农民自愿购买农民年金保险,作为对基础养老金的补充。日本政府向参保的农民提供20%~50%的保费补贴,并且承担农民年金基金的全部运营成本。

二是建立基础医疗保险制度。二战之后,日本修订了基础医疗保险制度,并于1961年实现了全民参保的目标。另外,日本为帮助农民规避生产和生活中可能会产生的不确定性风险,鼓励农协和渔协建立合作医疗保险制度,作为对基础医疗保险制度的补充。日本的合作医疗保险制度不以营利为目的,而是通过节约管理成本努力降低成员保费,在发生赔付时尽可能提高成员福利。

三是建立社会救助制度。20世纪50年代以来,日本不断加强社会救助制度建设,逐渐将社会救助制度从城市推向农村等欠发达地区,突破了城乡二元经济体制的限制,增强了城市化与农民社会救助之间的内在联系,将传统的土地保障制度转化为现代社会保障制度。日本的社会救助制度不受地区、职业等受助人员条件限制,是以户为单位对贫困户提供最低生活水平保障的社会保障制度。申请社会救助的贫困户必须满足没有存款、汽车、可变卖不动产等资产,因身体原因无法参加劳动,没有基础年金等可使用的其他财政援助以及没有抚养人这4个条件。贫困户的最低生活保障费由中央财政和地方财政分别承担75%和25%。2020年,日本中央财政的社会救助预算总额为3.6万亿日元,受助人员205万人,涉及164万个家庭,占日本家庭总数的1.63%(曹斌和于蓉蓉,2022)。

(七)保障收入:实现城乡居民生活质量等值化

日本在进入中高收入发展阶段后多渠道推进产业融合发展,增加农民的工资性收入。20世纪60年代以来,为促进城乡交流,日本地方政府开展多种项目和活动,例如向故乡会员适时提供故乡的四季风味食品、组织城市孩子去山村留学、为过疏山村招募村民、招募森林主人、招募苹果树主人、出租山村空房等具有地方特色的社会活动。这些活动在促进城乡交流的同时,也收到了使农民增收的效果。进入21世纪后,日本进一步加强推进城乡融合发展。2005年7月,日本内阁府发布《关于进一步推进城市与农村山村渔村共生对流的报告》,该报告提出通过促进城市与农村之间的人员、资产和信息流动,形成新型生活模式,鼓励城市居民吃在农村、住在农家、体验农村生活,并提出以农产品产地直销为契机搭建城乡交流平台,以促进城乡共生,保障农民收入15。《食物农业农村基本规划(2005年)》又将推进城乡共生对流项目纳入该计划,对重点项目给予财政资助16。20世纪70年代以来,日本在提高农民收入方面采取的主要措施如下:

一是引进城市企业。20世纪70年代初,日本开始注重引进城市工商资本来支持发展乡村产业。根据日本农林水产省的统计,截至2021年,日本入住乡村的各类企业数量达到6782家,为45.9万人创造了就业岗位17。2010年,日本政府出台《农林渔业经营主体使用本地资源开拓新业务及促进使用本地农产品生产的相关法律》,强化了对三产融合发展的政策扶持力度。据日本农林水产省统计,日本三产融合项目的年销售额从2010年的16544亿日元增加至2019年的20773亿日元,9年间增长了25%18。

二是发展民宿项目。日本重视提升民宿项目的社会影响力,使其成为城乡融合发展的新增长点。1995年,日本实施“农林渔业体验民宿登记制度”,加强对乡村住宿业的管理;2000年以后,日本放松了对农家民宿业的规制,降低了其进入门槛(大学宽和和纳口琉璃子,2019);2016年,日本发布《观光立国推进基本规划》,将发展民宿作为重要的推进项目之一。2017年,日本农林水产省设立“促进民宿发展”项目,主要内容包括:①促进民宿项目发展。这一项内容主要包括改善文旅环境、培育相关专业人才、完善农旅接待的基础设施、修建展现日本美食特色的餐饮设施和展销当地特色农产品的设施。②补贴基础设施建设。补贴范围包括改造与修缮古旧房屋和闲置校舍、新建或改建乡村体验设施、修建农产品销售设施和其他有利于推动民宿活动发展的公共设施等。③构建跨区域联动机制。为了更有效地推动全国民宿活动的有序开展,日本政府鼓励使用数字技术开拓市场,构建国内外促销网络。日本的民宿项目普遍规模不大,但确实拉动了乡村交通、旅游、餐饮等行业发展,促进了特色农产品销售,甚至带动了金融保险和信息通信等产业业绩增长,涉及几乎所有乡村产业,成为城乡融合发展的重要平台。截至2022年3月,日本全国指定了599个地区为民宿发展示范区19。

三是促进产销对接。日本重视发展产销一体化经营,将流通环节的利润留给农民。日本支持农协在主要消费城市搭建农产品直销平台,承担特色农产品的销售、展示和收集消费市场信息的功能。这种贴近城市居民的销售方式,增进了城乡居民之间的相互了解。另外,日本鼓励农民在公路服务区、长途车站和主要交通枢纽建立“乡村驿站”,为本地居民和过往旅客提供本地特色农产品。根据日本国土交通省的调查,截至2022年8月,全国共设置了1198处乡村驿站20。伴随着政策支持力度的加大,日本的城市消费者组织与农村生产者组织不断加深合作,促进“食”与“农”的结合,开展以品质保证、产地交流、自产自销、共生支援、环境保护和食物自给等为主题的“食育”活动。

四、日本促进城乡融合发展的经验与对中国的启示

二战之后,日本在推动乡村振兴和城乡融合发展方面取得了显著成就,基本解决了农村贫困问题,成为世界上城乡差距和贫富差距最小的国家之一,但是,日本仍然没有能够阻止乡村凋敝,乡村人口净流出问题也没能得到遏制,农业人口老龄化以及农业生产后继无人问题依然严峻。尽管如此,通过前文分析可以看到,日本采取的乡村振兴政策和城乡融合发展政策确实对延缓农村凋敝发挥了重要作用,并且积累了丰富的经验,值得中国参考和借鉴。

(一)加强城乡融合发展立法和顶层设计

从日本经验来看,城乡差距是经济发展过程中必然产生的经济现象,而促进城乡融合发展是一个漫长的过程。日本施行《农业基本法》长达38年,施行《食物、农业、农村基本法》已有23年了,一直在不遗余力地推动乡村振兴,竭力缩小城乡差距。日本的城乡融合发展得益于采取基本法与普通法相结合的方式,使推动乡村振兴和促进城乡融合发展始终处于法律保障之下,做到了有法可依,保障了相关政策的稳定性。

2019年,中共中央国务院发布《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》,提出“到本世纪中叶,城乡融合发展体制机制成熟定型。城乡全面融合,乡村全面振兴,全体人民共同富裕基本实现”21。中国要促进城乡融合发展,应注重以下方面:立足国情,保障政策稳定;加强顶层设计,将缩小城乡发展差距和居民生活水平差距作为目标;不断完善产权制度,优化生产要素市场化配置,破除体制机制弊端;促进城乡之间要素的自由流动、平等交换和公共资源合理配置,形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系;通过立法将推进农业农村现代化、实现城乡融合发展等政策目标和理念进行固化、细化和实化,为促进城乡融合高质量发展提供法律法规保障。

(二)完善以农村居民为主体的基层治理机制

从日本经验来看,农村居民是推动乡村振兴和促进城乡融合发展的直接利益关系人,相关政策是否切实可行关系到农村居民的切身利益。日本在政策制定、实施、监督各个环节始终坚持以人为本,推动社区自治,让农村居民成为政策的自觉参与者和真正的受益人,既尊重了居民的首创精神,也激发了居民的主人翁精神,从而提升了政策实施效率。中国农村存在村委会、农村集体经济组织、农民专业合作社等多种形式的基层群众性组织,但是在民主管理等方面仍存在一些不足。今后,在促进城乡融合发展的进程中,应坚持以农村居民自治为基础,着力健全基层组织体系和治理体制机制,不断提升农村居民的主体地位,充分发挥农村居民在乡村治理中的主体功能,坚持以法制为保障、以德治为引导,促进乡村振兴战略高质量实施和城乡融合发展高水平推进。

(三)因地制宜推动农民增收机制创新

从日本经验来看,增加农民收入、缩小城乡差距是促进城乡融合发展的重要目标。日本通过推动农业生产规模化、经营集约化,增加农民的经营性收入;通过促进三产融合、发展农文旅项目推动乡村产业发展,增加农民的工资性收入;通过采取“故乡纳税”等多渠道加大转移支付力度,提升城市居民向乡村的输血能力,增强地方政府为农服务的经济实力。日本围绕解决城乡发展不均衡问题,因地制宜地实施了具有针对性的农业政策。例如:在北海道等地广人稀、具备发展规模化经营条件的地区,主要实施机械化、规模化经营的农业现代化政策;在人口密度低、交通不便且农地难以集约经营的山区和半山区,主推乡村振兴政策,并根据乡村社会内在矛盾的变化适时调整政策。

中国已接近高收入发展阶段,农民收入水平还远低于全国平均水平,缩小城乡差距是乡村振兴的重要目标,也是城乡融合发展的重中之重。因此,中国各级政府部门应从自身实际情况出发,以缩小城乡差距为目标,明确财政、金融和税收等政策工具的适用区域和适用人群,有针对性地制定差别化的能够稳定农民增收渠道、改善乡村生活环境、提升乡村福祉水平等的乡村振兴政策。

(四)完善城乡要素融合发展机制

从日本经验来看,即便没有户籍制度限制人口自由流动,受就业、营商等环境制约和工资水平、发展潜力等因素约束,人员流动也并不容易。日本乡村同样存在对人才吸引力不足等问题,单纯依靠财政、经济手段很难满足城乡融合发展对人才的需求。为了促进城乡人员流动,日本政府自2009年以来推行“村落支援队”和“区域振兴协力队”制度,截至2020年,约半数的队员选择了在受援市町村内定居,或通过开办民宿、成立农业公司、经营古民居咖啡馆等实现就业,成为回归田园的生力军,同时也带动了回归田园和UIJ-Turn人员的增加22。

在中国,由于城乡二元壁垒没有根本消除,进城农民工处于半城镇化状态,没有彻底转变为市民,部分权益还得不到保障,城市人才下乡也受到权益保障程度不高、配套支持政策不充分等因素的制约(刘合光,2022)。鉴于此,中国在推动人才等要素的城乡融合方面应发挥制度优势,在加大激励的同时,继续推行和完善城市干部去农村“挂职”和“第一书记”制度,并使其常态化、制度化;鼓励城市医生、教师、工程师等各类人才定期去农村服务,使其能够回报乡村,以推动实现城乡居民共同富裕。

参考文献

[1].曹斌,2017:《小农生产的出路:日本推动现代农业发展的经验与启示》,《农村经济》第12期,第121-128页。

[2].曹斌,2020:《日本农村集体产权制度的演进、特征与构成》,《中国农村经济》第10期,第131-144页。

[3].曹斌、于蓉蓉,2022:《日本加强农村社会保障制度体系建设的实践研究》,《现代日本经济》第4期,第82-94页。

[4].郭佩、刘莉,2022:《日本乡村振兴的别样手段:故乡税制度的实施路径、效果及争议》,《世界农业》第8期,第41-50页。

[5].晖俊众三,2011:《日本农业150年(1850-2000年)》,胡浩等译,北京:中国农业大学出版社,第106-107页。

[6].贾磊、赵心童、张莉侠、覃梦妮,2021:《日本农村振兴的法律体系研究及对我国的启示》,《上海农业学报》第4期,第133-139页。

[7].刘合光,2022:《城乡融合发展的进展、障碍与突破口》,《人民论坛》第1期,第46-49页。

[8].南裕子,2022:《日本的“田园回归”现象与农村社区振兴》,载张季风(编)《日本经济蓝皮书:日本经济与中日经贸关系研究报告(2022)》,北京:社会科学文献出版社,第191-208页。

[9].孙伟花,2013:《县域内小学教师城乡交流激励机制问题研究》,鲁东大学博士学位论文。

[10].覃梦妮、贾磊、大友和佳子,2020:《日本“地域活性化”战略促进农村振兴的实践——以农家餐馆为例》,《现代日本经济》第3期,第28-40页。

[11].汪军民,2006:《论罗马法与日耳曼法中土地制度的差异与统一》,《理论月刊》第12期,第135-138页。

[12].魏后凯,2020:《深刻把握城乡融合发展的本质内涵》,《中国农村经济》第6期,第5-8页。

[13].张季风,2013:《日本国土综合开发论(第二版)》,北京:中国社会科学出版社,第96-99页。

[14].井上誠一郎,2020:「日本の所得格差の動向と政策対応のあり方について」,『RIETI Policy Discussion Paper Series』20-P-016,https://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/20060012.html。

[15].井野隆一,1996:『戦後日本農業史』,東京:新日本出版社,第73頁。

[16].内山昭,2019:「地域経済不均衡等発展論と不均衡是正の課題」,『立命館経済学』第3期,第19-42頁。

[17].江崎雄治、荒井良雄、川口太郎,1999:「人口還流現象の実態とその要因—長野県出身男性を例に—」,『地理学評論』第72巻第10号,第645-667頁。

[18].大西敏夫,2019:「都市·農村交流の現段階」,『大阪商業大学論集』第15巻第1号,第180-185頁。

[19].小田切徳美,2016:「田園回帰の実相」,『KEIOSFC JOURNAL』第16巻第2号,第10-22頁。

[20].島恭彦,1951:『現代地方財政論』,東京:岩波書店,第59-70頁。

[21].大學寛和、納口るり子,2019:「農泊の系譜と現状に関する一考察」,『農村計画学会誌』第38巻論文特集号,第298-306頁。

[22].高橋勇介、要藤正任、小嶋大造,2019:『ふるさと納税制度の利用者の属性と要因分析—一般的な「寄附」との比較からの検証—』,『経済政策ジャーナル』第16巻第1号,第14-27頁。

[23].千葉昭彦,2007:「地域的不均等論の再検討と地域問題へのアプローチ」,『経済地理学会:経済地理学年報』第53巻第4号,第347-368頁。

[24].中村刚治郞,1975:「地域経済の不均等発展と地域問題·地域開発-1-地域的不均等理論の再検討と再確立の視点(研究ノート)」,『経営研究』第136号,第71-89頁。

[25].福田稔,1984:「地域開発と農業·農村歴史と展望」,『農林業問題研究』第20巻第2号,第49-56頁。

[26].藤谷築次,1988:『現代農業政策論3農業政策の課題と方向』,東京:家の光協会,第230頁。

[27].宮本憲一,1982:『現代の都市と農村』,東京:NHK出版協会,第45-96頁。

[28].八田達夫,2006:『都心回帰の経済学—集積の利益の実証分析』,東京:日本経済新聞社,第43-45頁。

注 释

1参见《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm。

2参见《习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗--在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm。

3日本称“农村振兴”,其内涵与中国的“乡村振兴”一致,考虑到读者的阅读习惯,本文中均使用“乡村振兴”。

4“振兴八法”包括《离岛振兴法》(1953年)、《奄美群岛振兴开发特别措施法》(1954年)、《山村振兴法》(1965年)、《小笠原诸岛振兴开发特别措施法》(1970年)、《冲绳振兴开发特别措施法》(1971年)、《半岛振兴法》(1985年)、《特定农山村法》(1993年)和《促进过疏地区自立特别措施法》(2000年)。

5数据来源:『平成22年国勢調査最終報告書「日本の人口·世帯」』,https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/final.html。

6市町村是日本的地方行政区划单位。1889年,日本除北海道和冲绳以外的地区开始施行市町村制度。1947年日本颁布的《地方自治法》规定:“市”是人口5万以上、中心城区人口超过60%、从事商业及相关行业家庭占60%以上的地区(第8条第1款);未达到“市”标准的地区,由都道府县知事经议会决定授予町或村的名称(第8条第3款)。

7数据来源:『平成22年国勢調査最終報告書「日本の人口·世帯」』,https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/final.html。

8数据来源:『令和3年度地方創生予算』,https://www.soumu.go.jp/main_content/000738067.pdf。

9资料来源:http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s36-127.htm。

10乡村驿站(日文为“道の駅”)是由日本中央和地方政府资助建在普通公路附近的服务设施,既是日本各地乡村风貌和文化的展示窗口,也是各地特色产品的展销平台,是城乡连接的纽带。乡村驿站设有两类设施:一是公厕、停车场、休息场所和信息中心等基础设施,二是农产品直卖场、餐厅、农产品加工和销售设施、文化教育和旅游观光设施等。

11参见汪军民(2006)。总有权是将所有权的内容依团体内部之规约加以分割,其中,管理、处分等支配的权能属于团体,而使用、收益等利用的权能属于其成员。总有权具有明显的团体性质,日耳曼法中的土地所有权由公社等团体所有,团体再给内部成员以各种使用权、收益权。

12数据来源:『リース法人の農業参入の動向』,https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/sannyu/attach/pdf/kigyou_sannyu-2.pdf。

13法定过疏地区指日本中央政府划定的,由人口显著减少导致当地社会功能低下、生活水平下降和生产功能处于低位的地区。依据《过疏地区振兴特别措施法》的规定,过疏地区按当地人口减少比例、基准财政需要、当地财政收入等要件可获得中央财政补贴。

14数据来源:『ふるさと納税に関する現況調査結果』,https://www.soumu.go.jp/main_content/000827748.pdf。

15资料来源:『都市と農山漁村の共生・対流の一層の推進について』,https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kyose_tairyu/k_kyotai/pdf/pt_h170721.pdf。

16资料来源:『食料·農業·農村基本計画』,https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/pdf/20050325_honbun.pdf。

17数据来源:『農村産業法の都道府県別実施状況』,https://www.maff.go.jp/j/nousin/sinkou/attach/pdf/170301-1.pdf。

18数据来源:『令和2年度6次産業化総合調査結果』,https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/rokujika/r2/index.html。

19数据来源:『農泊をめぐる状況について』,https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/nouhakusuishin/attach/pdf/nouhaku_top-33.pdf。

20数据来源:日本国土交通省『道の駅一覧』,https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/list.html。

21参见《中共中央国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》,http://www.zcggs.moa.gov.cn/zczc/201906/t20190606_6316345.htm。

22资料来源:『令和2年度における地域おこし協力隊の活動状況等について』,https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/s-news/01gyosei08_02000213.html。