中国农村研究网

中国农村研究网

作者:王奕轩 宗 力 发布时间:2020-03-18

信息来源:《人文杂志》2019年第12期

【摘 要】少数民族妇女是中国妇女的重要组成部分。她们具有“少数民族”与“女性”的双重身份,绝大多数生活在边远地区,对于实现“小康社会”和“中国梦”的战略目标具有特殊意义。为了加强新时期少数民族妇女的研究,本文提出运用“交叉性理论”视角,从特殊性、多样性、过程性、根源性四个维度深入研究这一群体。根据交叉性理论与本土研究的结合,本文提出更加关注边远地区少数民族妇女群体双重身份的叠加,制定更具针对性的社会治理措施,从而改善她们现实境遇的政策建议。

【关键词】少数民族妇女;边远地区;交叉性理论;应用本土化

实现中华民族伟大复兴和全面建成小康社会,是当代中国妇女运动的时代主题。2015年,习近平总书记在全球妇女峰会讲话中指出:“要保障妇女基本医疗卫生服务,特别是要关注农村妇女、残疾妇女、流动妇女、中老年妇女、少数族裔妇女的健康需求。”[1]2018年11月2日,习总书记在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时再次指出:“把更多注意力放在最普通的妇女特别是困难妇女身上,格外关心贫困妇女、残疾妇女、留守妇女等困难妇女,为她们做好事、解难事、办实事。”[2]“困难妇女”包含边远地区少数族裔妇女,我们应该“格外关心”这些妇女群体。遗憾的是,已有学术研究和国家政策,或者针对少数民族整个群体,或者针对妇女群体,鲜有针对少数民族妇女的系统研究与政策的关注。笔者将交叉性理论的学理主张与我国边远地区少数民族妇女的现实特性相结合,从四个维度呈现交叉性理论应用于本土化研究的理论逻辑,以期提供相关政策参考,服务于相关的国家治理与社会建设。

一、我国边远地区少数民族妇女概况及其研究现状

我国少数民族妇女的聚居区大多地处偏远,民族成分混杂,经济发展相对滞后,居民多属于贫困人群。该群体的受教育程度普遍较低;就识字率、受教育率两项指标来看,低于少数民族男性和汉族妇女。[3]个人技能的相对缺乏限制其获取资源的能力和适应环境的能力,而封闭保守观念也阻碍了她们更好地确立自身的主体性地位,无法争取并维护自己的正当权利。新中国成立后,特别是改革开放40年以来,我国少数民族地区的经济发展迅猛,生产生活条件明显改善,妇女的社会地位也得到空前提高。

自上世纪90年代以来,少数民族妇女群体的生存和发展开始受到学界的关注,而自进入21世纪以来,围绕我国少数民族妇女开展的研究更是蓬勃发展。研究集中在以下维度:1.经济参与。改革开放后,大规模的人口流动瓦解了传统的性别分工模式与观念,许多少数民族妇女逐渐成为“农牧业生产的经营者和管理者”,甚至“经济开发和商业活动的积极参与者”。[4]但也有部分少数民族妇女仍受到传统的性别角色观念、匮乏的人力与社会资本等因素的制约,经济参与的动机不强,遭遇就业困境。[5]2.教育获得。在对云南少数民族老年妇女的经济保障结构性脆弱进行分析后,学者发现,该群体的经济劣势很大程度上可归咎于其孩童时期相较于同族男性的教育劣势。[6]此教育劣势体现在教育思想、教育内容设置和教育方式方法等方面。3.政治参与。尽管基于国家和各级地方政府的政策帮扶,少数民族妇女的政治地位明显提高,但少数民族妇女的参政数量和质量仍不尽如人意。[7]其成因既包括她们自身的个体因素(比如创新能力较差、大局观缺乏等),也包括体制、社会文化等宏观因素(比如传统宗教思想下“男尊女卑”的思想束缚、两性平等在政策执行中贯彻不利)。4.家庭与婚姻。研究多以少数民族妇女所在家庭为研究单位,以家庭生命周期为主线,关注该群体在家庭建立(比如初婚年龄、择偶标准、婚姻自主权、婚姻形式)、发展(家庭规模、家庭关系地位、家庭网络、婚姻质量)和解体消亡(比如离婚、再婚)这一过程中的某个时点上的状况。[8]多数研究发现,我国少数民族妇女兼顾固守与改变两种特性。5.法律权益保障。学者关注诸如参政权、受教育权、家庭婚姻权益、土地承包权益、社会保障等。[9]这些研究提倡权利保障“形式平等”之外的“实质平等”。6.思想观念。研究涉及我国少数民族妇女的宗教文化、自我意识与自我认同、价值取向等。[10]总体而言,以上研究通过梳理建国后我国少数民族妇女群体的发展历史,总结了她们在我国社会发展进程中的地位变化走向及其重要作用,此外,有力呈现了该群体不尽如人意的现状与诉求。我国少数民族妇女的集体镜像是“喜忧参半”:虽然该群体在经济、政治、文化等具体领域的活动参与和地位大为提升,但目前仍遭遇严峻劣势。

实质上,我国边远地区的少数民族妇女是一个身份交叉的群体,也是“弱势群体中的弱势群体”。[11]一方面,作为少数民族,她们生活在经济发展水平相对滞后的地区,并受诸多习俗、礼仪、观念等文化力量的约束;另一方面,女性身份意味着她们受制于男权文化,以及由此衍生的性别角色期待与分工。因此,“交叉性理论”视角是洞见这一群体及其遭遇的有力理论工具。部分学者已开始关注中国语境下例如性别与其他不同压迫性社会因素之间的交互及其作用于某些社会弱势群体的现实影响,已意识到了“交叉性”的意涵,[12]甚至在研究实践中运用了指代“交叉性”的学术概念(比如“脆弱性”)。6但遗憾的是,鲜有学者旗帜鲜明地提出将“交叉性理论”运用到实证研究之中。因此,“本该是人文社会科学领域黄金交汇点的少数民族妇女研究,最终沦为了性别与族群研究中最尴尬的短板交叉点”,[13]真正针对我国少数民族妇女的交叉性经验研究十分少见。首先,就学术层面而言,现有研究多从“单一身份”的理论角度对少数民族女性进行分析,很难实现性别、民族两个理论并重。其中大部分研究对性别相关理论(比如马克思主义妇女观、西方女性主义和社会性别理论或中国共产党妇女观)浓墨重彩,而对族群相关理论鲜有提及。[14]这导致部分研究看似聚焦某些地域、某些民族的妇女经历,但却很少真正考察这些妇女身上的地域民族特性。这也就解释了为何许多研究结论,即便将其套用在其他任何一个女性群体身上,似乎依然能够成立。其次,就政策层面而言,由于政策制定者缺乏交叉性理论的指导,其建议和对策的可操作性较差,难以切实破解我国边远地区少数民族妇女群体长期面临的困难与挑战,阻碍包括边远地区少数民族妇女在内的我国各族群众共享改革发展成果。综上笔者认为,在研究少数民族妇女议题时,必须引入“交叉性理论”视角。

二、交叉性理论内涵与国外少数族裔女性研究现状

交叉性理论与美国上世纪六七十年代的黑人女权主义运动结伴而生。它以黑人女性为原型,她们由于具有黑人与女性的双重身份,因而具有不同于黑人男性、白人男性及白人女性的独特的社会位置与社会境遇。[15]该理论作为“社会性别”理论的一种延伸,是对包括性别、种族、阶级等身份特征的相交叉关系的一种分析范式,[16]旨在厘清妇女边缘化经历和困境是如何受多种身份叠加而导致的,对分析弱势社会群体具有较强的应用意义。目前,学界对于该理论的定义众多,综合各家之言,本文将交叉性理论定义为:它是一种理论范式,旨在挖掘具有双重、三重甚至多重劣势身份的社会群体的现实经历与困境。对于这些社会群体而言,他们最终所遭受的边缘化境遇往往是所有劣势身份的叠加综合。

国外一些针对少数族裔女性的研究已将交叉性理论视角引入,具体有以下主题:1.劳动力市场参与。相关研究要么关注主要劳动力市场中的少数族裔女性(比如大学教师、科学家和工程师)的职业发展路径、职业期望以及职场不平等,要么关注次级劳动力市场中的少数族裔女性(比如清洁工、家政服务人员)所面临的劳动力市场供需现状或就业过程。[17]2.政治参与。学者布朗发现,与白人女性相比,少数族裔女性在政治流动和政治兴趣上具有完全不同的模式。[18]3.教育与职业前景。比如,对于许多欧洲国家的二代移民女性而言,种族、性别和阶层的交互后果是依据情境而定的:她们在学校教育中获利,但在向劳动力市场过渡时却遭遇挑战。[19]4.司法权益。相关研究包括刑事案件的被告定罪率、原告诉讼的胜诉率以及法律制定与权益保障等。[20]根据案件统计数据,学者们发现:一旦被告或原告是以少数族裔女性为代表的交叉性群体,那么她们被判杀人罪或被法庭驳回“平等雇佣机会”上诉的几率明显升高。由于交叉性思想并未被引入法律实践中,以黑人女性为代表的交叉性群体始终处于法律救援的灰色地带。5.观念与认知。一些研究尝试探寻性别、种族等身份如何相互交织、彼此影响,最终共同形塑了包括少数族裔女性在内的交叉性人群对待战争及外来移民的态度。[21]6.公共福利政策的制定。比如:加拿大政府面向流放少数族裔女性的健康医疗服务、荷兰政府面向少数族裔女性的移民融入政策和欧盟面向少数族裔妇女的反歧视政策等。[22]这些研究将交叉性视角纳入公共政策之中,以期提高少数族裔女性的福祉。

三、交叉性理论的内涵与我国少数民族妇女的群体特征

笔者提炼出以下四个维度的交叉性理论特征,这些特征与我国边远地区少数民族妇女的诸多现实特性相吻合。在此基础上,笔者试图将交叉性理论本土化,使之应用于我国少数民族妇女的研究。当然,本文提出的四个理论特征,仅是一种类型学的尝试,它分析的有效性和完善性,需待研究实践的检验。

1.特殊性

这里的特殊性指的是,由于所附着的叠加身份,相关社会群体的现实境遇独特,不同于其他群体。

由于“少数民族”和“女性”双重身份的叠加,我国少数民族妇女拥有特殊的现实境遇。但是,传统民族研究和妇女研究均忽略了集中在这个特殊群体身上的双重身份的叠加,[23]分别使用单一族群理论或性别理论指导实证研究。但选取其中任意一种理论视角,均无法全面呈现该群体既来自于“少数民族”身份又来自于“女性”身份的特殊、累积的现实境遇——“弱势中的弱势”及其利益诉求。

交叉性理论视角,由于强调身份的叠加,能够帮助我们分析我国边远地区少数民族妇女现实境遇的特殊性。这一点从该理论诞生的历史渊源便清晰可见。上世纪六七十年代,西方传统著作中反映的仅是北大西洋社会中白人特权阶级女权主义者的诉求,导致具有双重劣势身份(性别和种族)的黑人女性群体集体失声。许多黑人女性主义者都对这种盛行的“唯我论”(solipsism)做出批评。由于黑人女性身上所附带的难以割裂的双重身份,黑人女性的经历往往具有特殊性[24]——她们遭受着既不同于黑人男性又不同于白人女性的不平等经历。这也是交叉性理论最具代表性的“乘积比喻”论断(metaphors of multiplication)[25]的初始表述。该论断认为,对具有双重或多重身份的社会群体而言,其经历会受到这些身份的联合相互作用,这些作用同时发生,最终形成其不同于其他社会群体的特殊经历。这些社会群体作为一个整体,在双重、三重或多重身份的交叉作用下,最终成为多重的边缘化他者(multiply marginalized other)。[26]笔者认为,运用关注身份叠加的交叉性理论视角,开展对我国少数民族妇女的研究,既可以拓宽传统族群研究,又可以拓宽传统女性研究,并凭借关注二者的交集,为这两个传统领域增添崭新内容。

2.多样性

这里的多样性指的是,即便某一社会群体身上所附着的叠加身份是相同的,在该群体内部不同成员之间,现实境遇也可能有差异。造成这一差异的原因有二:其一,这些叠加身份中的某一(些)身份本身就具有丰富和多元的内涵,从而形成该群体内部不同成员之间现实境遇的多样性;其二,这些叠加身份之外还存在许多其他身份,他们复杂、相异的互动机制,导致该群体内部不同成员之间在现实境遇上呈现多样性。

虽然围绕我国少数民族妇女展开的研究不胜枚举,多数学者也观察到“少数民族”与“女性”双重身份对该群体境遇形成的重要影响,但这些研究均存有一个共同的定型化的潜在假设:我国少数民族妇女群体,就是一个无谓区分、具有集约化身份特性(“少数民族妇女”)的同质性整体。但事实上,“中国少数民族妇女”并非只是一个集合名词,这一群体内部不同成员之间有着各自不同的经历与体验。正如章立明所概括的,“由于少数民族妇女‘大分散小聚居’的插花式分布,使得她们面临着地理环境、发展程度、生活方式以及宗教传统等方面的诸多差异”。[27]

我国少数民族妇女群体内部不同成员现实境遇上的差异,可由两方面原因解释。首先,少数民族这一身份本身,在我国这样一个多民族国家里,内涵就极为丰富和多元。以宗教信仰形塑少数民族妇女群体内部成员异质性为例:由于长期置身于浓厚的伊斯兰教和佛教两种宗教文化氛围之下,西北少数民族(比如蒙古族、回族)的妇女在性格特质上呈现出与其他少数民族妇女不同的表征。当然,这中间也裹挟了地理疆界等时空情境对于少数民族妇女的影响。换言之,即便附着在少数民族妇女身上的双重身份保持不变,其现实境遇也会随着该群体所处时空条件的变化而变化。捕捉特定时空情境下不同地理疆界中的妇女经历,也是相关研究仍旧面临的一大挑战。破解此难题的关键在于,摒弃目前学界关于我国少数民族妇女同质性的定型化假设。其次,除了民族与性别身份,我国边远地区少数民族妇女还会受到阶层、年龄、性倾向等其他身份的影响,且这些身份之间的复杂互动关系会呈现多重权力关系,形塑该群体内部不同成员个体之间的经历差异。对此章立明曾提出,“由于少数民族妇女都生活在一个个具体而微的社区中,她们的日常生活场景往往是被族群的、经济的、政治的、文化的各种差异所裹胁。”[27]惟有尊重且再现我国少数民族妇女多样化、异质性的现实经历,才能客观、真实地描绘该群体在新时期的困境与问题。

交叉性理论视角,能够帮助我们描绘我国边远地区少数民族妇女现实境遇的多样性。受后现代思潮的影响,交叉性理论秉承西方女权主义的认识论,即呈现女性多样化的生活实践。它强调对于女性群体而言,性别,既是独立的社会性变量,也是依赖的社会性变量。该理论始终力图呈现性别和其他范畴叠加互动的多种作用模式,认为“女性”是一个具有非同一性身份属性的群体,她们除了共享“性别”身份外,还同时隶属于以其他身份为基础的社会结构中,这些社会结构又会具有多种排列组合方式。这一理念在Collins[28]所定义的“支配矩阵”(matrix of domination)中凸显。此外,即便叠加的身份本身保持不变,这些身份的叠加结果也会伴随某社会群体所处的情境变化而发生改变,从而衍生出群体内部多样性。[29]

3.过程性

这里的过程性指的是,要想探寻造成某一社会弱势群体境遇的关键因素,就须将焦点从关注“结果”——该群体的现实境遇本身,过渡到关注“过程”——此现实境遇是经由怎样的中间机制生成的。这就要求我们开展“解构”分析,即把附着在该社会群体身上的各种叠加身份进行拆解。

目前,对于我国边远地区少数民族妇女群体的研究多停留在对该群体边缘化身份及其结果的描述上,忽略身份叠加作用的机制与过程。例如,在贫困研究中,有学者着眼于静态化的结果,看到少数民族妇女是“穷人”中的“穷人”,[30]但却忽略了其动态化的成因——此边缘化结果实则与“少数民族”与“女性”双重身份的交叉作用过程不无关系。倘若能够对边远地区少数民族妇女的现实境遇这一“结果黑箱”进行“解构”,即拆解为“少数民族”和“女性”双重身份,进而探寻中间的形成机制,那么,我们便获得了一个化解该社会弱势群体的困难与挑战的契机。

交叉性理论视角能够帮助我们厘清我国边远地区少数民族妇女现实境遇的形成过程。该理论就正在经历着从传统的“结果性视角”向新兴的“过程性视角”的转变过程。近年来,一些学者[31]开始强调解构交叉过程(unpacking processes)的必要性。他们认为,遵从传统交叉性研究思路、呈现身份间的相互作用形成的结果,很可能会忽略各身份本身的重要性,以及这些身份之间的互动机制与过程。

4.根源性

这里的根源性指的是,要想帮助某一社会弱势群体走出困境,就必须不局限于表面原因的考察,而从更深层次去追问造成该群体现实困境的本源。

长期以来,我国边远地区少数民族妇女群体被贴上“素质较低”的标签。针对这一传统论断,王兰、李育红指出,“少数民族社会现存的问题是有其社会、文化、历史和思想根源的,必须把它们放在特定的社会和历史长河中去认识,而不能仅仅使用主流文化的价值标准来分析和判别少数民族社会的问题。”[32]鉴于此,在解读我国边远地区少数民族妇女的现实困境时,更应将其置于宏观社会环境与制度背景之中。惟有洞悉附着在该社会群体身上、不同身份背后所隐藏的社会制度,才能真正找到缓解其现实困境的根本路径。

交叉性理论视角,能够帮助我们追溯边远地区少数民族妇女现实境遇的根源。在该理论的历史演进中,不断有不同的身份类型被纳入,这意味着“交叉性理论”已从起初一种仅关注黑人女性群体的女性主义研究范式过渡到当下一个聚焦各种社会弱势群体及社会不平等研究的理论透镜。通过强调身份及其所对应的社会结构与情境的同时性(simultaneity)、互动性(interaction)、复合性(compounding)以及交叠性(inter meshing),[33]交叉性理论视角成为一座微观分析与宏观分析之间的桥梁。表面看来,该理论聚焦的是附着在这些社会群体身上的错综复杂彼此交织的微观身份,而实质上,因每个维度的身份均会各自对应不同的经济、社会、文化等制度,该理论关注的其实是微观身份背后所映射出的宏观权力制度。该理论对于微观身份背后的宏观社会结构的关注,能够提醒并帮助政策制定者和实施者从本质上挖掘造成我国边远地区少数民族妇女长期边缘化境遇的原因。

5.小结与议题示例

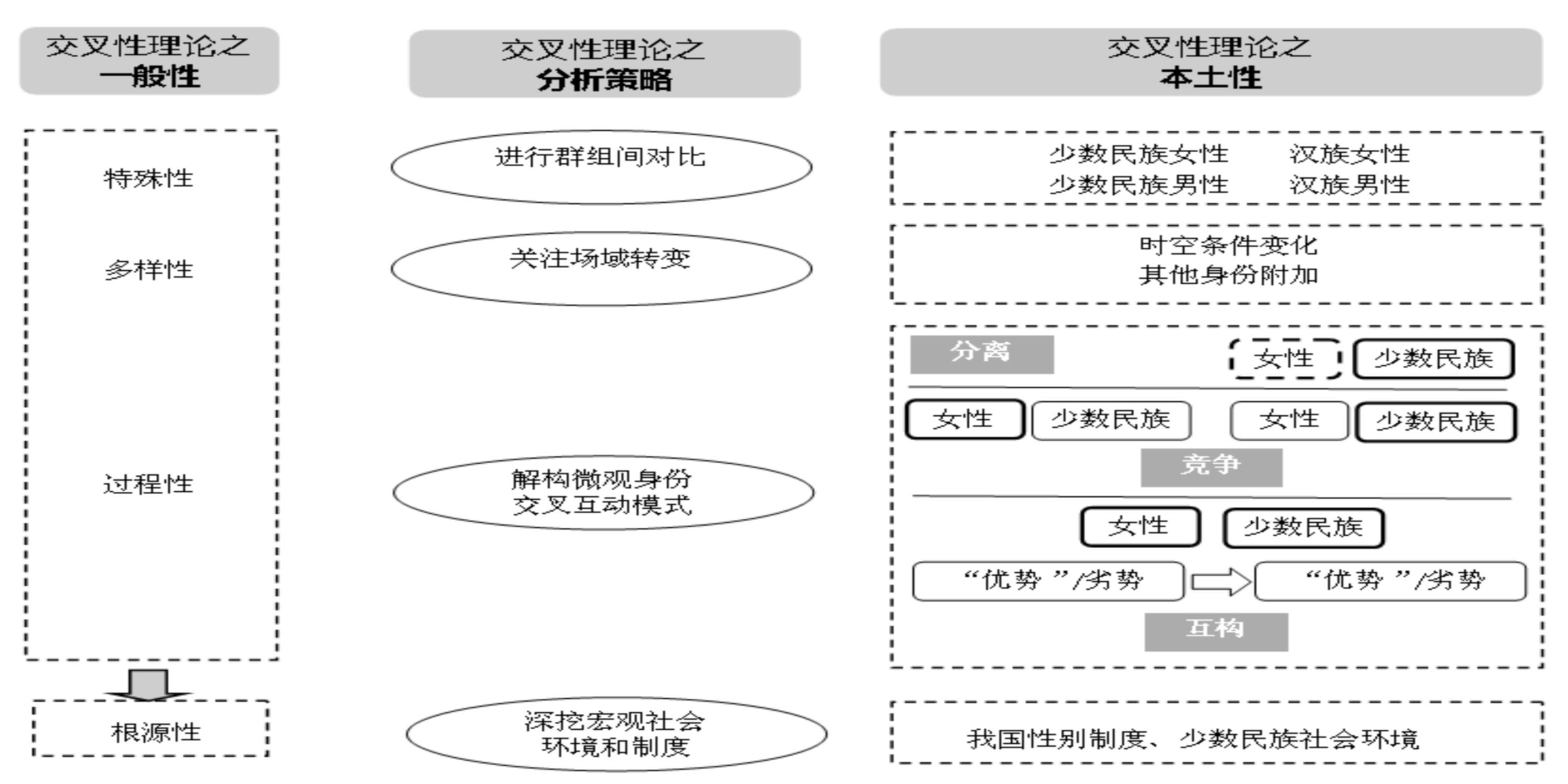

以上四个维度均属交叉性理论视角的一般性特征,但只有抽象出这些交叉性理论中的一般性特征,才能用以指导围绕我国少数民族妇女展开的本土化经验研究。那么,又如何在交叉性理论的启发之下呈现本土化努力呢?笔者结合自己以往交叉性研究的经历与成果,以“我国少数民族妇女就业机会”这一具体问题为例,尝试提出“交叉性理论视角的本土化分析框架”(图1)。

议题1.从交叉性理论的特殊性研究少数民族妇女就业机会。少数民族妇女同时拥有双重劣势身份并遭遇它们叠加的结果,因此,她们的经历既不同于汉族女性,也不同于同族男性。这种特殊性体现在诸如:该群体的就业机会到底少不少?在就业机会的获取上,她们是不是那个“最弱势群体”?要回答这些问题,不可以“就弱势谈弱势”,而需要在经验研究中就就业机会进行组群对比——以“民族”(少数民族/汉族)和“性别”(女性/男性)为标准,划分出四个群体(少数民族女性、汉族女性、少数民族男性、汉族男性)并进行比较。这在量化研究中体现得尤为明显。

图1 交叉性理论视角的本土化分析框架

议题2.从交叉性理论的多样性研究少数民族妇女就业机会。少数民族妇女的群体内部存在差异性,她们有着类似但又各不相同的经历。这种多样性体现在诸如:在寻找就业机会时,回族妇女与白族妇女是否拥有相同程度的积极性?在克服就业的结构性障碍时,两组人群发挥主观能动性的具体路径或机制相同吗?对于这些回族、白族妇女自身而言,她们在不同地域、不同时间段的求职经历相同吗?无论量化研究还是质性研究,要回答这些问题,就需要关注场域的转变。它可以发生在“少数民族”和“女性”双重身份之外的其他身份的附加之时,这些身份可以囊括许多人口属性,比如年龄、阶层、性取向、身体机能等;同时,它亦可发生在时空变化(比如少数民族妇女求职者年龄增大、少数民族妇女求职者的求职地域更换)之时,此时,时空因素作为第三方因素,与“少数民族”和“女性”双重身份共同影响并改变少数民族妇女的求职经历。

议题3.从交叉性理论的过程性研究少数民族妇女就业机会。学界已就少数民族妇女缺乏就业机会的现状形成共识,但这仅是一个静态化的结果呈现。到底是怎样的过程形塑了少数民族妇女的低就业机会?到底是哪些因素导致其目前就业机会匮乏?无论质性研究还是量化研究,要回答这些问题,就要在研究中解构微观身份的交叉互动模式。以“少数民族”和“女性”双重身份为基础,探寻形成机制或前置的基础性因素,是挖掘该群体就业瓶颈的关键所在。如图1所示,笔者采取了一对一深度访谈的质性研究方法来挖掘就业机会困境的形成机制,最终勾勒出双重身份之间的三种交叉互动模式:分离、竞争和互构。

议题4.从交叉性理论的根源性研究少数民族妇女就业机会。以上三个研究议题,无论是量化研究还是质性研究,均需最终落脚在我国少数民族妇女就业机会困境的根源寻找上。这就需要洞悉附着在该群体身上、双重身份背后的宏观社会制度与环境,即我国的性别制度和我国的少数民族社会环境。惟有此,才能有助于政策制定者设计出“普惠性”政策基础之上的“特惠性”政策,从而消除该群体的就业障碍。

四、交叉性视阈下的少数民族妇女研究:贡献、局限及展望

交叉性理论是当代社会科学一个新的分析框架。本文尝试将该理论本土化,用于揭示我国边远地区少数民族妇女现实境遇的深层逻辑。就理论层面而言,当前中国经验以及中国社会的本土化知识在世界范围内更加受到瞩目,而我们也正处在哲学社会科学大发展的新历史时期。为使得全世界都能够了解我国少数民族妇女的现实境遇,为践行习总书记关于“理论自信”及“中国学派”的倡导,我们需要进行“本土知识的国际概念化”。[34]本文提出,将交叉性理论与本土研究相结合,在考察“本土契合性”[35]的基础之上,提倡扎根于中国的现实情境,关注我国边远地区少数民族妇女,从而跳出传统交叉性理论限于西方研究情境的窠臼,促进该理论在不同文化中差异性上的深入讨论,进一步明晰了该理论的理论效度边界。这一尝试,符合郑杭生教授关于“社会学本土化”的倡导——通过结合外来社会学的合理要素与本土的社会实际,形成具有中国特色的社会学理论尝试,旨在同时实现本土特色构建与本土特色超越。[36]此外,它也呈现了笔者作为社会学研究者践行习总书记关于“文化自信”“创造性转化”与“创新性发展”的学术使命担当。[37]笔者期望能为推进“中国边远地区少数民族妇女”地方经验的国际化表达,推动我国性别社会学中“交叉性理论”研究领域的发展,以及构建中国特色的社会学话语体系尽绵薄之力。

在实践层面上,笔者认为,若想找到真正减缓甚至杜绝我国边远地区少数民族妇女群体边缘化的有效途径,运用“交叉性理论”对该群体加以分析十分必要。该理论提醒政策制定者和实施者更加关注该群体双重身份的叠加,从而制定更具针对性的社会治理措施,改善边远地区少数民族妇女的现实境遇,这最终对推动多民族国家的建设、巩固中华民族共同体意识、维护国家统一稳定、决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴大有裨益。

交叉性理论也有其局限性。例如,与其他许多女权主义理论类似,交叉性理论过于强调社会结构和社会制度对某些社会弱势群体的巨大制约与束缚,在一定程度上忽略了这些社会群体及其成员主观能动性的发挥。若顺延交叉性理论这种沿袭“冲突论”视角的女权主义逻辑,包括我国边远地区少数民族妇女在内的许多群体便很容易被理所当然地视为受害者,阻碍了向其赋权的可能性。

研究少数民族妇女仅是交叉性研究应用本土化的一个缩影,而交叉性理论在中国情境中将具有广阔的应用前景。这是因为对于任何一个研究而言,但凡研究对象/群体身上附着了不同的社会身份,我们就可以考虑运用交叉性理论来对其进行实证研究。而众所周知,社会学研究所关注的对象一般都具有身份的叠加与交织的特征。本文试图结合“本土应用契合性”的考察,为今后若干围绕中国特有的社会群体与社会现象进行的实证研究提供参考。其实,我们既可以拓宽交叉性视角下的少数民族研究的视野,将交叉性本土化研究的范围扩展到少数民族男性以及其他性别群体;也可以拓宽交叉性视角下女性研究的视野,将交叉性本土化研究的范围扩展到许多女性弱势群体,包括残疾妇女、流动妇女以及中老年妇女等;还可以借用该视角,关注除“女性”及“少数民族”外的其他身份的叠加群体,例如农村留守家庭中的儿童。这些潜在且丰富的研究人群及其相关社会问题预示着交叉性理论必将融合更加多样化的学科及交叉领域。在交叉性视角的启发之下,学者们定能在对该理论进行检验、补充、修正甚至反驳式推进的同时,做出更多具有中国特色的理论或实证研究!

注释:

[1]人民网:《习近平出席全球妇女峰会并发表讲话强调要促进妇女全面发展共建共享美好世界》,http://politics.people.com.cn/n/2015/0928/c1024-27640018-2.html,2019年1月2日访问。

[2]新华社:《习近平同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话》,http://www.gov.cn/xinwen/2018-11/02/content_5336958.htm,2018年12月1日访问。

[3]李凤琴:《“增权理论”视阈下的少数民族妇女发展研究——以云南少数民族妇女发展为例》,《北方民族大学学报》(哲学社会科学版)2011年第4期。

[4]尹春芬:《少数民族女性参与经济建设的障碍因素研究》,《贵州民族研究》2015年第2期。

[5]张俊明:《回族女性市民化身份转型与就业困境研究——以宁夏惠农区银河苑社区为例》,《民族论坛》2017年第6期。

[6](10)陈丽霞、杨国才:《云南少数民族老年妇女经济保障的结构性脆弱——社会性别视角》,《民族学刊》2016年第5期。

[7]刘元贺、孟威:《新形势下少数民族政治参与实证研究——基于第十一、十二届新疆自治区人大代表的分析》,《上海市社会主义学院学报》2014年第6期。

[8]王晓莉、连芙蓉:《生命历程理论视角下的东乡族女性家庭地位研究》,《西北民族研究》2013年第3期。

[9]郑玉顺:《中国农村少数民族妇女权益保障法律制度研究》,民族出版社,2008年。

[10]陈伟明、宾静:《华南少数民族妇女与宗教文化》,《贵州民族研究》2006年第5期;沈海梅:《中间地带——西南中国的社会性别族性与认同》,商务印书馆,2012年。

[11]李凤琴:《“增权理论”视阈下的少数民族妇女发展研究——以云南少数民族妇女发展为例》,《北方民族大学学报》(哲学社会科学版)2011年第4期。

[12]杜平:《男工女工:当代中国农民工的性别、家庭与迁移》,香港中文大学出版社,2017年;潘毅:《中国女工——新兴打工阶级的呼唤》,任焰译,明报出版社有限公司,2007年;苏映宇:《女性农民工劳动权益受损状况研究》,《人文杂志》2016年第6期。

[13]章立明:《少数民族妇女研究:人文社会科学研究中的短板交叉点》,《广西民族研究》2014年第3期。

[14]王勋:《少数民族女性在新疆社会稳定中的作用探究》,《山西高等学校社会科学学报》2016年第5期。

[15]A.Z.Chavis and M.S.Hill,“Integrating Multiple Intersecting Identities:A Multicultural Conceptualization of the Power and Control Wheel,”Women and Therapy,vol. 32,2009,pp. 121~149.

[16]苏熠慧:《“交叉性”流派的观点、方法及其对中国性别社会学的启发》,《社会学研究》2016年第4期。

[17]K. Sang,H. Al-Dajani and M. Ozbilgin,“Frayed Careers of Migrant Female Professors in British Academia:An Intersectional Perspective,”Gender,Work and Organization,vol. 20,no. 2,2013,pp. 158~171;U.Soni-Sinha and C.A.B.Yates,“‘Dirty work?’Gender,Race and the Union in Industrial Cleaning,”Gender,Work and Organization,vol. 20,no. 6,2013,pp. 737~751.

[18]N.E.Brown,“Political Participation of Women of Color:An Intersectional Analysis,”Journal of Women,Politics and Policy,vol.35,no.4,2014,pp.315~348.

[19]S.R.Farris and S.de Jong,“Discontinuous Intersections:Second-generation Immigrant Girls in Transition from School to Work,”Ethnic and Racial Studies,vol.37,no.9,2014,pp.1505~1525.

[20]R.K.Best and L.H.Krieger,“Multiple Disadvantages:An Empirical Test of Intersectionality Theory in EEO Litigation,”Law and Society Review,vol.45,no.4,2011,pp.991~1025.

[21]J.A.Berg,“Race,Class,Gender,and Social Space:Using an Intersectional Approach to Study Immigration Attitudes,”The Sociological Quarterly,vol.51,no.2,2010,pp.278~302.

[22]E.Lombardo and L.R.Agustin,“Framing Gender Intersections in the European Union:What Implications for the Quality of Intersectionality in Policies?”Social Politics,vol.19,no.4,2011,pp.482~512.

[23]章立明:《少数民族妇女研究:人文社会科学研究中的短板交叉点》,《广西民族研究》2014年第3期。

[24]L. Mc Call,“The Complexity of Intersectionality,”Signs,vol. 30,no. 3,2005,pp. 1772~1800.

[25]G. Mehrotra,“Toward a Continuum of Intersectionality Theorizing for Feminist Social Work Scholarship,”Affilia:Journal of Women and Social Work,vol. 25,no. 4,2010,pp. 417~430.

[26]V. Purdie-Vaughns and R. P. Eibach,“Intersectional Invisibility:The Distinctive Advantages and Disadvantages of Multiple Subordinate-group Identities,”Sex Roles,vol. 59,2008,pp. 377~391.

[27](2)章立明:《少数民族妇女研究:人文社会科学研究中的短板交叉点》,《广西民族研究》2014年第3期。

[28]P.Collins,Black Feminist Thought:Knowledge,Consciousness and the Politics of Empowerment,New York:Routledge,2000.

[29]F.Anthias,“Hierarchies of Social Location,Class and Intersectionality:Towards a Translocational Frame,”International Sociology,vol. 28,no. 1,2012,pp. 121~138.

[30]杜亚男:《浅析中国少数民族妇女反贫困问题及对策》,《改革与开放》2014年第2期。

[31]H. Y. Choo and M. M. Ferree,“Practicing Intersectionality in Sociological Research:A Critical Analysis of Inclusions,Interactions,and Institutions in the Study of Inequalities,”Sociological Theory,vol. 28,no. 2,2010,pp. 129~149.

[32]王兰、李育红:《西北少数民族妇女研究方法探析》,《宁夏社会科学》2007年第3期。

[33]A. Garry,“Intersectionality,Metaphors,and the Multiplicity of Gender,”Hypatia:A Journal of Feminist Philosophy,vol. 26,no. 4,2011,pp. 826~850.

[34]边燕杰:《挖掘本土知识,创新科学理论》,《人文杂志》2017年第11期。

[35]谢宇:《走出中国社会学本土化讨论的误区》,《社会学研究》2018年第2期。

[36]郑杭生、王万俊:《二十世纪中国的社会学本土化》,党建读物出版社,2000年。

[37]赵馥洁:《构建中国特色哲学社会科学应从传统文化中汲取智慧》,《人文杂志》2017年第11期;张康之:《肩负中国话语建构的使命》,《人文杂志》2017年第11期。