作者:满 永 责任编辑:中农网 信息来源:《近现代历史研究》 发布时间:2017-01-04 浏览次数: 1436次

【摘 要】20世纪50年代的农业合作化,出现过两次波折。一是1955年春的“生产力暴动”,二是1957年前后的“闹、退社”风潮。“生产力暴动”带来了短暂的合作社压缩与整顿,闹退社则催生了“现行犯”打击和社会主义教育。不同于压缩与整顿的政策调适,“现行犯”打击和社会主义教育都是乡村社会主义的保卫战。本文以皖西北史料为基础,以“现行犯”打击为中心,梳理这场乡村社会主义保卫战的来龙去脉,并借此讨论社会主义正当性塑造对乡村社会的影响。文章认为,经由刚柔相济的社会主义保卫战,政府在实现对乡村社会全面控制的同时,也钳制了异见之声,并使政府政策失去了在实践层面检讨反思的可能。

【关键词】农业合作化;退社;现行犯;社会主义教育

1953年10月15日,毛泽东在和陈伯达、廖鲁言的谈话中指出,“对于农村的阵地,社会主义如果不去占领,资本主义就必然会去占领”[1],而“发展互助合作”则是社会主义占领农村阵地的方式。由此不难看出,在毛泽东的认识中,互助合作将是农村社会主义方向的代表,所有质疑和不满都是对社会主义的挑战。尽管如此,农村社会主义的进程并未一帆风顺,先后出现了两次较为集中的质疑。一是1955年春被毛泽东称为“生产力起来暴动”的“耕畜宰杀”,再就是1957年前后的“闹、退社”风潮。虽然事后毛泽东将1955年的危机归于粮食问题,但也认为需对农民进行“充分的教育”[2],并在1957年“闹、退社”发生后付诸实施。

在合作化等于社会主义方向的认识下,无论“生产力暴动”还是“闹、退社”,都会被视为对社会主义道路的质疑,隐含了农民的社会主义认同危机。正因如此,才会有毛泽东对“充分教育”的重视。不过由于1955年的危机夹扎着粮食问题,当时的政府应对也主要集中于粮食购销政策的调整,随之而来的合作化高潮,又使“充分的教育”“没有来得及进行”。而1957年前后的“闹、退社”,由于矛头所指就是合作化,自然被看作对社会主义道路的直接挑战,因此弄清“大是大非”、辩明“社会主义和资本主义两条道路”的方向就变得为重要,于是一场席卷全国的社会主义教育运动也随之而起。但是两条道路斗争的目标指向,使基层的社会主义教育很难做到和风细雨,不可避免地伴随激烈的“现行犯”打击。

不过无论“现行犯”打击还是社会主义教育,“弄清是非”的诉求都表明其实质是社会主义的保卫战。

“现行犯”的称谓多见于皖西北地方文献,笔者所见中央文献中仅罗瑞卿在1956年4月5日的全国公安厅局长会议总结中有所提及。罗对“现行犯”的解释是,“在最近两三年内曾经进行各种破坏活动,以及那些正在进行或者正在准备进行破坏活动的现行反革命分子和其他刑事犯罪分子”[3]。实践中,皖西北的打击对象主要是有破坏活动的“现行反革命分子”。《安徽省志·公安志》称之为“打击现行破坏活动”[4]。其他各省虽无“现行犯”之说,但以“打击现行反革命破坏活动”为主题的运动同样存在[5]。据此而论,尽管“现行犯”的表述只见于安徽,但类似做法在全国都较为普遍。对这场以“现行犯”打击为主的乡村社会主义保卫战,以往的“闹、退社”研究虽有涉及,并未详细讨论[6],农村社会主义教育运动的研究,也很少注意[7]。有鉴于此,本文尝试以皖西北史料为基础,透视这场保卫战的来龙去脉,在呈现地方政府应对社会主义危机策略选择的同时,检讨其给乡村社会带来的影响。

一、“退社”与难过的“社会主义这一关”

1956年12月6日的中央农村工作部简报,报告了各地存在的“退社”问题[8]。1957年1月,毛泽东将党内高级干部对合作化的反对称为“过不了社会主义这一关”[9]。以此标准,农民的“闹、退社”,更是迈不过“社会主义这一关”。为此,早在1955年7月31日的讲话中,毛泽东就强调了合作社整顿之必要,要求“一年整两次至三次”[10],目的是通过整顿巩固合作社,保卫农村的社会主义积极性。但由于1955年合作化尚在推进高潮,因此各地的整社实践都和建社同步进行。如时任安徽省委书记的曾希圣在传达毛泽东讲话时就提出“整社工作要继续不断”[11],安徽省农业发展纲要的第一条也是“加强农业生产合作社的整顿工作”[12]。

皖西北的阜阳地区在1955年底基本实现初级农业合作化后[14],就于1956年开展了春、夏、秋三次整顿[15]。阜阳辖下的临泉县最早于1956年1月10日开始整顿,整顿重点就是农民的“思想不通问题”[16]。临泉县委农工部8月14日的总结透露,春夏整顿将部分单干户和地主、富农等反革命分子吸收入社,全县入社农户达93%。从临泉的实践看,整顿无疑加速了乡村的社会主义进程。

中央提出的合作社整顿,目的是为了消除障碍,但超速发展还是带来了问题。临泉县委农工部1956年9月的扩并社检查发现,乡村对初级社的升级、扩并顾虑重重。“如滑集区谢集乡黎明社因对‘六不动’发生误解,九月上旬先私宰耕牛14头。滑集区王庙初级社主任说:‘高级社办成了,咱的社主任当不上了’,放松了生产领导。有的社贪污、错帐尚未认真处理,如庞楼区李士大乡两个会计贪污款68元,怕清算而烧掉账簿,庞楼社孟大庄队会计老虎拒绝队长提意见,竟用小刀刺破队长肚皮。”[17]城关区也因扩社,导致“社干不团结,如王圩乡三八社共13个社主任13条心,形成社内各种工作不一致。又如于圩乡荣兴高级社4个社主任有2个不愿干的,1个睡大觉,1个不管不问,造成社员生产劲头不大,影响了生产,甚至有个别队不按计划,如三八社李沟生产队长李运生午季社分配他队种黄豆100亩,而该队仅种了20亩”[18]。而频繁的整顿却只是问题的暂时掩盖,并未彻底解决。

矛盾的暂时掩盖使合作化问题在高级社建成后迎来了总爆发,主要表现就是“闹、退社”。1956年高级社成立后,全国不少地区都上演了退社潮[19],皖西北地区也如此。而当地的退社问题在整社期间也未中断,如临泉的黄岭区在1955年9月“大风暴”[20]初起时,就有中贫农因收入减少要退社散伙[21],当然更多的问题出现于1957年前后。艾亭区委1957年4月检查发现,该区“砍伐公树,闹退社等情况亦是连续不断”[22]。田桥乡午收后的首要问题也是社员退社,仅新华二社就有25户要退社[23],崔老家乡则有2个社91户要退社[24]。临泉县委农工部1957年7月底处理社员来访情况的报告提及,15宗收入减少个案中要求退社的就有8宗[25]。农工部的同期检查还发现,“全县从元月至目前共有退出社的26户,其中贫农14户,新下中农2户,老下中农2户,新上中农2户,老上中农6户,目前发现要求退社的有696户,贫农336户,新下中农64户,老下中农226户,新上中农79户,老上中农155户,地主1户,富农34户,其他7户。”[26]

退社潮的出现反映了农民对合作化的不满,如老集流行之歌谣:“今年1957年,妇女翻身做了难,不知道过了几个好儿年,吃麸子,咬皮子,妇女翻身拉犁子,拉了犁去做饭,一没米来二没面,拉着棍儿去要饭,去要饭狗去咬,日他娘,不是入社咋到了。”[27]时任阜阳地委书记的任松筠在1957年3月4日指出,退社主要是“没有很好解决生活问题,群众思想比较混乱,出了一些小乱子。发现到乡、社闹粮票,闹退社,拉牲口,闹钱,影响生产”[28]。直至1958年初,阜阳地委农工部发现159个社中坚决要求退社的仍有5249户[29]。

为了摸清问题,临泉县委农工部1957年8月曾到李桥作典型调查,结果发现除闹退社外,砍树杀牛同样突出。李桥1956年11月由11个初级社扩并而成,共526户,2488人。新社成立后,由于年度生产任务未完成,致526户中减收401户,占比71%。收入减少直接影响了社员的合作化态度,118户对合作社有意见,108户严重不满,合计占比42.9%,15户闹退社。调查者将问题归于“干部有问题,社员觉悟低”。问题干部的典型是孙明周、孙士明,二人不仅连续四月不参加支部会,甚至带头宰杀36头牛、偷砍9棵树,更偷偷分队。农民觉悟低的表现是不愿积肥。如孙国平队规定每积肥一车可得35分,每分4两粮,每车可得8斤。但社员认为报酬低,不愿把肥交队里,结果孙守进家存着春天积的六车私肥。孙世明则直接把粪卖给孙天目队。此外,孙明周队留豌豆种160斤,按每个劳力7斤分吃了,孙国平队的29斤豌豆种也被买了公债。

杀耕牛、闹退社、不积肥、分种子甚至私下分队,李桥的问题可谓合作社危机的集中反映。而放眼安徽全省,从1956年冬到1957年春,共发生抢、扒粮食、殴打干部、哄闹退社事件942起,被扒去粮食95.9万斤,被打干部580余名。类似情形,全国皆然。在江苏,“社员牵回自己的耕牛,分掉社里的种子,在自己田里种庄稼,是常见的事”。在浙江仙居,闹退社演变为殴打干部,全县107名干部被打,430户社干部家庭被搜查。合作社大面积垮台,302个合作社中,完全解体的就有116个,部分垮台的55个,入社农户由91%直降为19%。

按照中央农村工作部的说法,闹退社的原因主要是社员收入减少,和1955年初的“生产力起来暴动”没有实质区别。但由于1955年10月毛泽东将“生产力起来暴动”定性为“地主、富农以及富裕中农的叫嚣”,因此临泉县委农工部的调查,就将各种不满归于“干部有问题,群众觉悟低”,用毛泽东的话说就是,“社会主义这一关难过”。至于原因,则要么是出身地主富农家庭,要么是头脑中有地主富农思想。毛泽东的态度,直接影响了各地对闹退社事件的定性。如河南省委农工部就认为,“地主、富农分子和坏分子的造谣挑拨、破坏活动也造成闹退社事件的发生”。江苏省委也认为,“对合作社不满的,绝大多数是富裕中农、富农和地主,广大贫农和下中农仍是衷心拥护合作社的”。在安徽,曾希圣更认为是地主想通过“否认合作化的优越性”来“企图复辟”。中央在总结仙居事件的教训时,也认为是地方对打击的顾虑放任了事件发展,“对于少数地主、富农、反革命分子的反攻、破坏活动,缩手缩脚,不去认真弄清楚,坚决予以反击”。

中央对闹退社问题的政治定性,无疑会影响地方的应对,尤其在合作化成为各级干部必须跨过的“社会主义关”后,一切闹退社行为都会被视作对社会主义的挑衅,是拒绝跨过“社会主义关”的政治问题。既然如此,1955年春的政策调适便不会再有,取而代之地是对“现行破坏活动”的政治打击,具体到安徽各地,则是打击“现行犯”的兴起。

二、“斗一警百”的“现行犯”打击

安徽各地的“现行犯”打击,主要发生于1957年前后的闹退社高潮中。不过此前虽未有“现行犯”之称,但对合作化的质疑已被纳入打击之列。1956年全省收结一审反革命案件中,以破坏合作化名义结案的就有252起[1]。“现行犯”打击既是应对退社潮的举措,也是全省“第二次镇反运动”的延续。1955年5月,中央发出《关于全党必须更加提高警惕性加强同反革命分子和各种犯罪分子进行斗争的指示》,要求“必须严厉镇压一切敢于破坏社会主义建设和社会主义改造事业的反革命分子和各种犯罪分子”,尤其是对“一切正在进行破坏活动或正在准备进行破坏活动的反革命分子或反动分子,一定要坚决地把他们逮捕起来”[2]。“正在进行破坏”的“反革命分子或反动分子”,也就是安徽所称的“现行犯”。为贯彻该指示,安徽在全省开展了第二次镇压反革命运动,“不安分守己的地主、富农进行反攻倒算、抗拒社会主义改造、破坏农业生产者”都是镇反对象,“抢粮、扒粮,哄闹退社”等行为,更是打击重点。

1957年退社高潮发生时,规模性镇反已经结束,但如罗瑞卿所言,社会主义建设中“还有可能产生新的反革命”,“有些今天还不是坚决的反革命,发展下去,就有可能变成坚决的反革命”。在此思维下,安徽各地很自然地将合作化的质疑者视同“新的反革命”。1957年3月4日的地委会议上,地委书记任松筠就指出:“从这段情况来看,目前思想工作就是个斗争,斗争的特点是富裕农民在叫嚣,叫得特点是:一条利用灾荒,把12两、死牛、缺柴都歪曲到合作社身上来。贫苦农民为什么会跟富裕农民走呢?是我们的思想工作没有跟上,没有向他们算清帐,干部作风有毛病,他们的生活问题没有很好得到解决,所以就跟着富裕农民跑了。对安分守己的富裕农民要团结,不安分守己而大肆叫嚣的要选择典型进行斗争,做到省委提出的‘斗一警百’。”3月8日的省委电话会议上,曾希圣也指出,“现在反革命分子、坏分子破坏活动很嚣张,如赌钱、煽动抢粮、贴反动标语、喊反动口号、散发反动传单、殴打干部等等。我们干部中有右倾情绪,缩手缩脚,反革命骂我们也不敢讲话。”“对反革命分子、坏分子,要打击到社会平安,不闹事为止。”

曾希圣对干部“右倾情绪”的批评,给基层带来了直接影响。临泉县委后来指出:“自3月12号传达曾政委的指示后,违法乱纪发生的更为严重。县委于3月10号听了耿部长传达省委电话会议几个问题指示后,当时县委对开展斗争没经验,也不敢提出新的意见,只是传达了省委指示,结果下边发生了违法乱斗现象。”基层打击中违法乱斗现象的出现,很快为曾希圣知晓。3月18日的电话会议上,曾专门就何谓“现行犯”作了界定:“所谓现行犯,就是破坏政府法令、不缴公粮、为首聚赌、破坏生产、贴发动标语、造反革命谣言、打伤人等。”“对现行犯、刑事犯要依法处理。但对富裕中农,不是我们打击对象,也不是主要斗争对象。”由此不难看出,曾希圣希望通过准确的概念界定限定打击范围。不过这样的努力却很难实现。由于“现行犯”本是个行为(以行动界定)概念,和阶级身份无必然联系。而且从各地闹退社的行为主体看,富裕中农占了主要部分。如中央农村工作部指出,“闹退社的户,主要是富裕中农”,江苏省委也认为,“闹事中比较坚决的多为富裕中农,地主、富农、被管制分子等反而看风色行事”。如此以来,曾希圣不以富裕中农为主要斗争对象的目的就很难实现。

实际上,在保卫社会主义的政治压力下,不仅富裕中农会成为打击对象,“宁左勿右”的逻辑更是极为普遍。如1957年6月临泉副县长曹瑞英就在传达上级精神时指出,“主要是防右,左一些没啥”,

“到区布置就抱着宁左勿右的思想情绪”。同年3月30日,县委在总结打击的经验教训时,也对个别区乡领导中存在的右倾情绪提出批评,并以“有的区才打击了两个人”来佐证[2]。实际上,自3月12日贯彻曾希圣指示后,十余天内临泉各区就发动群众斗争了63人,迎仙一区则斗了55人。张集、谢集、艾亭、老集、李楼、高塘、瓦店、黄岭、崔老家、白庙、姜寨等乡,也召开了17次公审大会,审判各式“现行犯”23人,全县还逮捕反、坏分子45人。

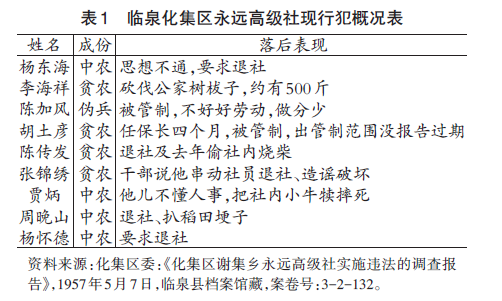

县里对“宁左勿右”的强调直接影响了区乡干部的打击行动。化集区谢集乡书记李传经、副乡长闫锦香就在永远高级社将其贯彻得颇为彻底。3月22日下午二人到永远社召开正副主任会议,专门讨论打击问题。按照“哪村社员思想落后,说怪话及有一点小缺点”的标准,会议排出了10个打击对象,其中9人在后来形成的调查材料中有详细记载,详见表1:

表1中的9名打击对象,除陈加凤系伪兵外,其余8人中、贫农各半,严重背离了曾希圣的阶级路线要求。但在认定者看来,上述9人除胡土彦外,其他8人都有合作社不满的现行破坏行为。考虑到打击“现行犯”的目的就是为巩固合作社,因此李、闫二人的做法虽有违阶级路线,但实际却并未脱离打击现行的要求。

遵照李传经的“集中补课”之意,会议排出10人都被带到社里。现场审讯中,李海祥、贾炳当场认错,这应该是因为他们的砍树、摔牛都确有其事。其他人由于缺乏类似事实,均未认错。结果除李、贾二人,其余人都被打了棍子,当晚被留在社内,由承认错误的李海祥负责看管。看管一日后,24日先被派去搬坯,后被带至群众大会接受公开批判。期间张锦绣曾用剪刀刺脖自杀,但并未触动主持大会的闫锦香,除遭严厉批评,还被追打三棍。公审的效果很明显,众人不仅当场认错,还写下保证书,26日被村干相继保回。不过随后的杨东海病死却让这件事变了性质。

杨东海是永远社杨庄人,中农成份,时年49岁。条件不错的他本不想入社,被迫加入后一直思想不通,1957年初要求退社未被允许。在要求汇报落后时,社干自然想到了他。关于杨的病死,县委和区委看法各异。区委认为杨是突发脑膜炎而死,并以返家后尚能锄麦为证[4]。但县委认为“杨东海打斗后宣布其管制生产,回家后加病卧床不起,16天后而死。”[5]并因此县委将其定性为违纪,认为杨东海之死主要是打击偏向所致。

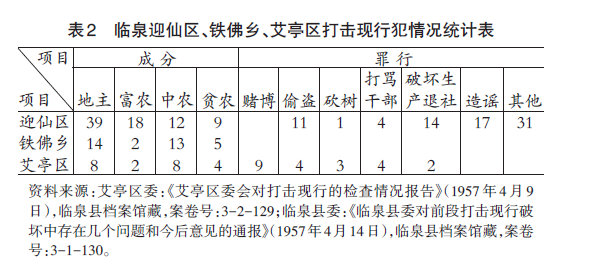

化集的做法在全县并不特殊,只是其他区乡未发生人命案件。如迎仙、艾亭及长官铁佛的打击行动,同样也未遵从阶级路线的要求,详见表2:

表2中的134名现行犯,地主61人占总数的45.5%,富农22人占总数的16.4%,中、贫农51人占总数的38.1%,从成分构成看,虽然富裕中农未成重点,但打击对象中38.1%的中、贫农,同样有违“依靠贫农、雇农、下中农,团结富裕中农,打击反、坏分子”[1]的路线要求。但在操作者看来,如此做法却并不违背打击要求。依表中所列,除铁佛未统计,其他两区如破坏生产、退社都是打击重点。如此虽与阶级路线相背,但考虑到行为与阶级本身并不统一,上述结果实难避免。事实上,“现行”概念本身就将所有阶级都纳入可打击范畴,因为不经意间的言行都会成为打击理由。铁佛贫农李凤各就因向社干求证“毛主席死二、三年了”的说法成了“现行犯”。类似做法也非安徽独有,河北就有将农民不同意见扣上“落后”、“反动”“破坏合作社”的帽子进行打击的行为。

基层实践中的打击扩大化,带来的是极为鲜明的震慑效果。艾亭区委就指出,打击行动确实做到了“斗一警百”,“稳定了社会秩序,粉碎了各种谣言,赌博根本上得到消除。特别是闹退社原来不断,现在一个没有”。只是这样的效果在打击进行时或可维持,如何持续却是个问题。打击降温后,质疑声势必再起。如宋集区委1957年8月的调查就发现,本区仍有如下情形:“地主,对农社不满,破坏合作社的巩固。富农,破坏造谣,煽动群众。中农,发牢骚、骂干部。贫农,个别劳少人多,生活困难的,思想不安,要求退社。干部则思想混乱、悲观。”由此来看,单纯的政治打击并不能从根本上解决合作化的认同危机。而且打击“现行犯”也是省、地委在合作化问题政治定性背景下的应急之策,不可能长久维持。只有让农民从思想跟上社会主义的步伐,才是缓解危机的持久之策。换言之,合作化实现后,需要构建一种常态化机制来增进农民的社会主义认同。1957年8月开始的农村社会主义教育,就是这种尝试的开始。

三、“弄清是非”的社会主义教育

1949年6月30日纪念中共建党二十八周年的讲话中,毛泽东有过“严重的问题是教育农民”之论断。农业合作化的曲折,显然会强化这一认识。1957年7月青岛省市委书记会议期间,毛泽东就提出要“向全体农村人口进行一次大规模的社会主义教育”,目的是批判“富裕中农的资本主义思想和个人主义思想,打击地富的反革命行为”,“使合作社逐步巩固起来”。8月8日,中共中央发出《关于向全体农村人口进行一次大规模的社会主义教育的指示》,明确了大辩论的教育方式,“利用生产间隙和休息时间,在全体农村人口中就这些中心题目举行大辩论,提问题,提意见,摆事实,讲道理,回忆,对比解放前后和合作化前后农民生活的变化”。在中央指示要求下,“大辩论”很快成为各地应对合作社问题的万能良钥。

中央指示发出前,安徽省已遵照毛泽东“青岛指示”开始谋划全省的社会主义教育,省长黄岩在7月28日的地、市委书记会议上指出:“当前农村情况是合作社在经济上进行了合作,但在思想上还没有完全社会主义化。因此,在粮食征购、收益分配和干群关系等问题上不好解决。通过这次社会主义教育运动,解决社员与国家的矛盾和合作社内部的矛盾。”毛泽东的“青岛指示”,要求社会主义教育与农村整风及三类社整顿结合进行,中央指示也明确社会主义教育就是“农村的整风”。既是整风,思想问题自然首当其冲。因此临泉县1957年9月开始的新一轮整社工作重点开始转向思想整顿。县委农工部指出:“今年的整社工作,必须通过提意见的方法,批评个人主义、本位主义和资本主义思想。反击地主、富农、反革命分子和其他坏分子反动的煽动言论,提高农社干部及社员政治思想觉悟的基础上,巩固合作社制度,改进合作社工作,保证党和政府的各项政策、措施在农村中顺利贯彻。”[5]按照计划,全县的合作社整顿共分四批进行,时间从11月至次年3月。

临泉的整社共有四个步骤。首批整顿的154个社中,第一步均是了解情况,建立组织。了解内容主要是社内基本情况和生产情况,各阶层思想动态,党团员、社队干部出身成分、政治历史、工作与思想表现,不法地富反坏分子活动情况,社内存在的主要问题,单干农民的平时表现和思想动向及他们和社的关系等。在此基础上建立整社小组,人员以整社工作组和支部委员为核心,一般7-9人,要求是政治可靠、思想坚定、工作无大错。从内容看,第一步是为整社建立思想组织基础,紧随而至的第二步“大鸣大放”才是重点。鸣放以生产队为单位展开,一般是先干部后群众。首先通过党团员、干部、积极分子会,进行干部鸣放。随后召开座谈会,吸收地富反坏分子参加,这是主要形式,其余社员的鸣放也同步进行。鸣放中,干部、积极分子负责将各方意见记下。在此过程中,整社小组认为错误的言论,不会立即开展辩论,而是“让反动言论充分暴露出来”。随后再次召开积极分子会,将鸣放言论细分为正确、错误、反动三类,并具体区分错误言论的动机,分好的、严重资本主义思想的、企图反党反社会主义三类。第三步是根据鸣放意见的整顿,并结合社员的正确意见整改合作社。最后一步才是针对错误言论“开展大辩论”。为保证辩论的顺利进行,一般是先训练积极分子,培养中心发言人,充分准备材料,做到有领导有准备有计划进行。要求是“辩透”,标准是“明辨大是大非,把有严重资本主义思想的人,教育到回头认错,对反党反社会主义的人斗透斗臭低头认罪为止”。

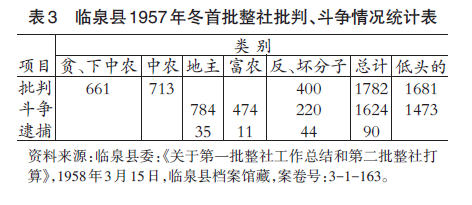

临泉首批整顿的154个社,共批判、斗争、逮捕了3496名合作化异见者,详见表3:

从表中被批判者的阶级成分看,贫农、中农合计1376人,占总批判人数的39.3%,算上地主、富农及反、坏分子,受批判者囊括了农村所有阶层,说明社会主义教育没有特定阶级对象,是“全体农村人口”。当然从结果看,相较于地富的或斗争或逮捕,贫农、中农只是被批判。最终受批判的1782人中低头1681人,占94.3%;被斗争的1624人中1473人低头,占90.7%,另有90人因“现行破坏活动”被逮捕。此时的“现行破坏活动”,仍属“现行犯”范畴,多是因言获罪。如迎仙区新和社秦长青就因说“三改改坏了,农民生活苦”获罪。新华社蒋庆福则因说“毛主席卖国”而成反革命。批判斗争的示范效应显而易见。154个社中整顿前坚决拥护社会主义的

205811人,占75.4%,动摇的53104人,占19.5%,反对的13795人,占5.1%。整顿后拥护的增加到260172人,占91.6%,动摇的减少到11374人,占4.2%,反对的下降到1159人,占0.4%。1094户坚决要求退社的也不再坚持,甚至原退出的14户也有11户回归,还新收了1120户单干户[1]。

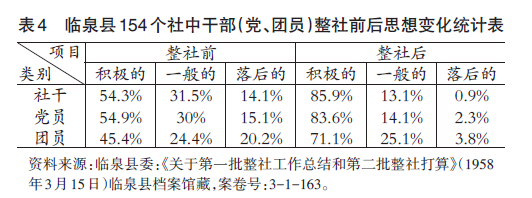

毛泽东对“全体”的强调,表明乡村干部也在教育之列,安徽省委也强调教育要结合整风整党进行[2]。临泉首批整顿的154个社中,就有6730个党员、14170个团员。整社前这些人对社会主义的认识甚至不及群众,积极比例只占50%,整顿后上升到80%。干部的整顿同样是典型批判。在政治压力下,多数被斗者都选择低头。如长官郭寨乡雨风社党员郭锦荣,因对政策不满被定为批判对象,斗争后很快转变,不仅积极入社,还主动帮社里装电话。斗争前后的干部思想变化,详见表4:

从表中看,党团员和社干中整顿前积极的只有五成左右,三分之一属一般,落后的也占一成半。经过整顿后积极比例都有大幅上升,一般与落后下降明显。具体来说,6730名党员中,受批判的330人中有312人受到不同程度的处分,比例达94.5%,意味着只要认定落后,处分在所难免。其中38人被开除出党,58人被取消预备党员资格,其他纪律处理216人。14170名团员中,受处分比重为1.6%,47人被开除团籍,178人背负其他处分。列为批判对象,以致开除党籍、团籍,对个人命运的影响显而易见。在这样的形势面前,多数乡村干部为保政治前途,只能是尽力展示他们的社会主义积极性。

惩戒落后并不能尽显政策导向,因为整社的目的还是为塑造社会主义认同,所以积极分子的培育同样重要。首批整顿的154个社就发展了19个新党员、20个团员,培养积极分子20047人,其中建党对象3587人、建团对象4065人。实际上,多数的受批判者也都是历年乡村政治运动的宠儿,何想短短几年就成了落伍者,类似情形是否会在这些新晋积极分子身上重现,我们不得而知。不过在当下的批判中,正因为新积极分子的涌现,才保证了社会主义教育的顺利展开。如在化集的新集乡,正是积极分子的点名批判,让受批判者张守治无法承受,最终悬梁自尽。

1958年春完成的首批整顿,直接结果是异见之声的消失。二批整顿的115个社中,25%的社员不敢再提意见。虽然县委认为这些人“未说出心里话”,但几经动员仍“因顾虑大,心里话未全部说出来”。如此情形,显然受到首批整顿批判斗争的影响。为消除顾虑,县里甚至发文明确正确与错误言论的界限,指出“正确的言论是符合事实的,有利工作的,这种言论占大多数;错误言论是从个人本位出发,片面认识,思想模糊的不满言论,这种言论占很少数;反动言论是出于污蔑煽动性的反对社会主义的言论,这种言论占极少数”。尽管如此,仍旧效果寥寥。这样的情状也不难理解,县里虽然给出了标准,但与此对照,农民因利益受损对合作社的不满仍摆脱不掉“个人本位”的嫌疑,对合作社的非议、对“三改”的不满,更可能被视为“污蔑煽动性的反对社会主义的言论”。这显然是虽经动员,仍有人不敢“说出心里话”的缘由。

必须说明地是,整顿后的默声不语,不代表社会主义认同的形成,不过对政策执行者来说,表面上的言论统一,至少能消除非议。就此而言,看似柔和的教育,要比激烈的“现行犯”打击更显效果。因为“现行犯”需要行为支撑,“鸣放、辩论、斗争”为主的社会主义教育,却可从日常言行中找出惩戒的理由,无须再等不满者将言行付诸行动。从这个意义上讲,柔性教育开启的是因言获罪,它让政治权力变得无处不在。当然,完全离开了激烈打击,柔性教育也很难起到作用,教育中的“批判”是“现行犯”的筛选,“斗争”、“逮捕”是打击的延续,借助这样的软硬并举施,政治权力对日常生活干预的广度和深度才有了无限可能。

四、结语

1959年11月21日,社会主义教育的高潮虽已落幕,但长官区委向县委呈请批判的错误言论显示,基层的“鸣放”、“揭发”仍在持续:李修申错误言论:1.他说工作积极也是吃那些,不积极也是吃那些。2.在粮食工作时,他说:完成多少算多少,完不成总不能把人拉杀了,总不能像小猪一样,拉去都?(原文不清晰——引者注)。他还说俺孟庄是长不园了(原文如此——引者注),粮食任务分的大,不问下面死活。3.在鸣放会上说:现在生活就是苦。4.对抗领导,在工地上干活不积极,领导叫他上工,他说肚子疼,意思是生活苦。还说算命打卦,到时候了,只活这大,领导批评他,他很不满意地说:您叫我死,我也不敢不死。又说上级干部和国民党干部差不多了,好带压迫性子。王协超错误言论:鸣放中说:1.社员没有高级社干劲大了,高级时半个工分都重视。现在也天天发分,他们都不重视。2.积肥比过去少了。揭发言论:1.不叫描红芋不能,该饿死人群众没啥吃。(描红芋,就是在收获过的红芋地里用钉靶再扒一遍——引者注)2.在今年浇稻子时他说,光说叫干活,每天吃一斤稻子,确实吃不饱。3.他说,光叫跃进,今天跃进,明天跃进,成天成夜的干,群众休息不过来,没有精神,工效也不能提高。

按照临泉县委1958年的言论标准,长官区委的汇报并无问题。言论中的“吃粮少”、“统购多”、“干活不积极”都可归于“个人本位出发”,而“生活就是苦”、“积肥少”、“干劲小”、“饿死人”及对“跃进”的非议,更可归入“污蔑煽动性的反对社会主义”,长官区委想必出于这样的认识,才会呈请批判。不过批判未及展开,错误言论中的“饿死人”即成现实。未过两年,在县里的饥荒反思中,曾经被批判的错误言论都被视为饥荒的原因反复提及,长官亦成全县人口死亡重灾区之一。

1959-1961年饥荒虽不是打击“现行犯”和社会主义教育的后果,但从临泉的地方经验看,政治打击下的思想统一,则会助长饥荒蔓延。事实上,在以农业合作化为中心的乡村社会主义进程中,无论持续整顿、“现行犯”打击还是社会主义教育,表面上都是危机应对之策,实则是刚柔相济的社会主义正当性塑造,是保卫乡村社会主义的重要举措。虽然从结果看,这场保卫战未必会形成普遍性的社会主义认同,但乡村里的自觉噤声确实彰显了保卫之效。在此之后,农民的选择是以特有方式来适应社会主义的要求。只是这样的适应不是“社会主义新人”的产生,而是大量“幕后”行为的出现,典型表现就是毛泽东1959年提到的“瞒产私分”。

毛泽东虽然强调“瞒产私分”是平均主义之祸而非本位主义思想,但在基层,类似的行为实际上早就进入打击之列。如在1956年阜阳地委农工部就要求各县对干部的“瞒产私分”行为,“分别情节给以批判和撤职处分”。1959年2月安徽省委也强调,对“瞒产私分”要“讲明是非”。阜阳地委的要求则仍是“除进行严格批判外,必须给予处理”。基层对“瞒产私分”行为的打击,说明政治权力同样会根据农民行为的变化从台前移到幕后。景军曾在集体化时代社会记忆的研究中指出,“政治运动的地方化必须依靠地方共谋者”。如从大量“幕后”行为的出现看,农村确实不是全然被动,但就整体而言,在社会主义正当性塑造的强势压力下,乡村的看似主动实际不是“共谋”而是调适与应对,并且伴随政治权力从台前到幕后的转移,调适的空间也会逐渐缩小,结果至少是形式上的“思想一律”,并最终因底层噤声使政府政策失去了在实践中辩驳反思的机会。

注释:

[1]《]建国以来毛泽东文稿》第四册,〔北京〕中央文献出版社1990年版,第357页。

[2]《]毛泽东选集》第五卷,〔北京〕人民出版社1977年版,第202页。

[3]公安部《罗瑞卿论人民公安工作》编辑组编:《罗瑞卿论人民公安工作》,〔北京〕群众出版社1994年版,第285页。

[4]安徽省地方志编纂委员会编:《安徽省志·公安志》,〔合肥〕安徽人民出版社1993年版,第229页。

[5]如广东、青海、辽宁、宁夏等省区都有类似行动,详见广东省地方志编纂委员会编:《广东省志·公安志》,〔广州〕广东人民出版社2001年版,第101页。青海省地方志编纂委员会编:《青海省志·公安志》,〔合肥〕黄山书社1995年版,第55页。辽宁省地方志编纂委员会办公室编:《辽宁省志·公安志》,〔沈阳〕辽宁科学技术出版社1999年版,第105-108页。

《宁夏公安志》编纂委员会编:《宁夏公安志》,〔银川〕宁夏人民出版社2008年版,第149-150页。

[6]岳谦厚和范艳华对山西闹社风潮的研究简略提及了1957年后的农村整风,指出“各地都使用阶级斗争手段,对各类坏分子进行专政和镇压”,“使农业合作化进入完全强制性阶段”。岳谦厚、范艳华:《山西农业生产合作社之闹社风潮》,〔北京〕《中共党史研究》2010年第4期。

[7]孙东方:《“大跃进”前夕的一场农村社会主义教育运动》,〔北京〕《当代中国史研究》2006年第4期。

[8]中华人民共和国国家农业委员会办公厅:《农业集体化重要文件汇编(一九四九-一九五七)》(上),〔北京〕中共中央党校出版社1981年版,第655页。

[9]《]农业集体化重要文件汇编(一九四九-一九五七)》(上),第666页。

[10]《]建国以来毛泽东文稿》第五册,〔北京〕中央文献出版社1991年版,第240页。

[11]中共安徽省委办公厅、中共安徽省委党史工委、安徽省档案馆:《中共安徽省委文件选编(1955-1957)》(内部印行),〔合肥〕1994年版,第150页。

[12]《]中共安徽省委文件选编(1955-1957)》,第214页。

[13]中共阜阳市委党史研究室编:《中国共产党阜阳地方党史大事记》(内部印行),〔阜阳〕2011年版,第171页。

[14]阜阳地委农工部:《一年来的农业合作化工作初步总结》(1956年11月27日),临泉县档案馆藏,案卷号:121-2-6。

[15]临泉县委农工部:《整社情况专报》(1956年1月16日),临泉县档案馆藏,案卷号:121-1-14。

[16]临泉县委农工部:《上半年合作化工作总结和今后工作意见》(1956年8月14日),临泉县档案馆藏,案卷号:121-3-7