作者:阮荣平 责任编辑:高卓娣 信息来源:《公共管理学报》2021年第3期 发布时间:2021-11-20 浏览次数: 3724次

【摘 要】基于对一个贫困村的观察,利用其随机确定结对帮扶关系这一事实,本文试图从扶贫需求识别、扶贫措施选择以及整体脱贫效果等三个方面识别帮扶过程中的关键因素。分析结果表明,不同帮扶主体识别扶贫需求的准确性、选择扶贫措施的精准性以及取得的整体脱贫效果均存在明显的不同,帮扶主体的选择是脱贫攻坚取得胜利的重要一环。帮扶主体利益关系的独立性、帮扶意愿是帮扶主体有效识别扶贫需求、提升扶贫措施精准性、强化帮扶效果的关键,帮扶能力的作用并未得到经验证据的支撑。上述研究结果的政策含义是在扶贫攻坚的过程中,"谁来扶"是十分重要的一环,应予充分重视;在帮扶主体选择过程中,强化社会资本、人力资本以及政治资本的举措虽然重要,但是同时也应完善帮扶主体的激励机制,提升其帮扶的积极性和主动性。

【关键词】精准扶贫;帮扶主体;政策评估;随机试验;结对帮扶

1引言

如何提高扶贫效率是政府主导型公共扶贫面临的最大问题[1],精准扶贫的提出正是对这一问题的回应。然而,在精准扶贫过程中,扶贫效率压力非但没有弱化,可能还面临着更为严峻的考验。精准扶贫中的关键和特色在于“六个精准”,而当扶贫对象、扶贫措施越精准时,信息需求就越多,在科层制的行政体制框架内信息不对称的问题就越突出[2,3]。目前中国政府应对这一问题的主要措施之一是建立和完善帮扶机制[2,4]。王晓毅形象地将这一机制比作滴灌式扶贫措施渗入到贫困户的管道[5]。2019年中国驻村扶贫干部已有280万人之多1。据此计算,基本上每5~6户贫困户就有一名驻村干部进行帮扶。

精准扶贫战略下帮扶主体的选择对于扶贫效果而言是否重要?如何有效选择帮扶主体来提升扶贫效率?这些问题的答案对完善帮扶机制进而实现可持续脱贫具有重要意义,对运动式治理模式下帮扶队伍的建设具有参考意义。首先,截止到2020年中国基本实现全面脱贫的伟大目标,但是贫困是一个动态的过程,如何确保脱贫户不返贫是中国下一步扶贫工作中的重点和难点。对此,党中央提出的措施之一是在未来一段时间内保持扶贫政策稳定。精准扶贫政策体系的一个重要组成部分是帮扶体系,本文研究对于完善帮扶体系建设、实现可持续脱贫具有指导意义。其次,向农村派驻工作队是中国共产党农村治理的一项重要举措,是中国共产党长期以来的一种工作方式[6]。2020年中央农村工作会议强调,“脱贫攻坚取得胜利后,要全面推进乡村振兴”。对如何实施乡村振兴战略,中央也做了顶层设计,其中一个重要思路是,“选派一批优秀干部到乡村振兴一线岗位。”2这是中国共产党在新时期应用农村工作队这一乡村治理经验处理新任务的又一举措。本文研究对于提升农村工作队这一乡村治理方式的效率,进而有效推动乡村振兴战略实施具有一定的借鉴意义。

本文基于对一个贫困村的观察,利用其随机确定结对帮扶关系这一事实,考察帮扶主体选择的重要性以及影响帮扶效果的核心要素。相对于以往研究,本文可能的边际贡献在于:

首先,扶贫涉及“扶持谁”、“谁来扶”、“怎么扶”三大核心问题,现有研究大都针对“扶持谁”和“怎么扶”两个问题来开展,深入讨论了贫困的定义和测量、目标群体的瞄准、贫困的形成以及扶贫措施的评价,但是很少讨论“谁来扶”,尤其是帮扶主体对帮扶效果的作用机理以及兼职型帮扶在反贫困中的作用等问题。

中国精准扶贫中的帮扶制度由专职型帮扶和兼职型帮扶所构成。以往研究主要关注专职型帮扶,鲜少考察兼职型帮扶。专职型帮扶的主要任务是争取扶贫资源,而兼职型帮扶的主要任务则是对扶贫资源的有效利用。对专职型帮扶的研究结论未必适用于兼职型帮扶,同时两种制度下帮扶主体实现帮扶效果的途径也可能存在很大不同。本文较为细致地分析了影响兼职型帮扶制度中帮扶主体帮扶效果的因素以及这些因素发挥作用的情形。这些工作对反贫困研究有一定的拓展意义,对中国扶贫经验以及农村治理经验的系统总结也有添砖加瓦之力。

其次,扶贫措施选择的精准性是精准扶贫的关键环节,不过现有文献并未对该指标提出令人满意的测量方法。本文通过将致贫原因区分为支出增加型致贫和收入减少型致贫、将扶贫措施区分为增加收入型扶贫措施和减少支出型扶贫措施,根据致贫原因和扶贫措施类型的一致性来测度扶贫措施选择的精准性,这一做法为后续研究提供了一种积极的借鉴思路。

再者,剔除内生性3、进行因果性识别是政策评价的难点,现有研究大都使用匹配、DID、IV、RD等方法来识别[7]。虽然这些方法相对于均值比较、多元回归等方法可以更好地解决选择性偏误的问题,但是这些方法大都依赖于一些无法直接检验的假设,实践中其有效性往往难以衡量。相对而言,随机试验的随机性可以很好地消除选择性偏误,被公认为是因果性识别的黄金法则[7]。本文利用一个贫困村结对帮扶关系随机生成的这一事实来对帮扶主体作用进行识别,这一做法相对于以往研究具有较强的创新性以及较高的内在效度。此外,本文分析所依赖的主要数据不是通过回溯式农户调查获得,而是通过整理相关主体原始的工作流水记录获得,这些数据相对于回溯式农户调查数据具有更高的完整性、准确性及可信性。

2文献回顾

扶贫涉及三大问题——目标群体的识别(或扶贫需求的识别)、帮扶主体的确立、扶贫措施的选择,也就是扶贫实践中总结出的“扶持谁”、“谁来扶”、“怎么扶”三大问题。现有研究关注的大都是“扶持谁”和“怎么扶”。对于“扶持谁”,学术界讨论的重点是贫困的定义和测量[8,9]以及目标群体的瞄准[2,10,11,12];对于“怎么扶”,学术界的主要贡献是对贫困原因的识别[13,14]以及对扶贫措施的评价[15,16,17,18]。

然而,准确识别出目标群体,并且在政策供给层面制定出总体上合理的扶贫措施,并不能完全保障扶贫效果。一些已广为证明有效的措施在被应用到扶贫实践时,仍然存在效果不佳甚至无效的可能。熊雪等发现,虽然技术培训可以提升农户家庭总收入,但农民参与培训的积极性却很低[19]。金融供给被认为是经济发展的一个重要条件,也是反贫困的一个有效策略,但在反贫困实践中仅强调金融供给的效果往往十分有限。林伯强的分析表明,中国扶贫贷款存在明显的低收益特点[20]。黄祖辉等的研究显示,单纯增加信贷供给并不能提高贫困户正规贷款的覆盖率和福利水平[21]。转移支付也是一项公认的有效反贫困措施,但当其被应用到扶贫实践中时也存在效率低下的问题。Park和Wang的研究显示,虽然中国的专项反贫困政策显著增加了扶贫资金投入,但它基本未能增加贫困户的收入与消费[17]。张彬斌发现,扶贫政策对新国贫县农村居民人均纯收入的影响总体上并不明显[22]。

总体合理的扶贫措施发挥作用的一个重要条件是,必须依据贫困户具体需求及实际情况制定具体的扶贫措施。因此,扶贫效率低下的一个重要原因在于扶贫政策不能有效区分目标群体的异质性[23]。越来越多的研究表明影响贫困的因素对贫困的影响往往呈现出非线性的特点,如经济增长对减贫的影响取决于收入分配状况和对公民权利的保护程度[24],食物价格对贫困的影响取决于贫困家庭的收入来源和支出结构[25]。因此如果忽略目标群体的异质性,就很有可能导致扶贫措施效率低下甚至无效。

故而,提升扶贫效率的一个关键途径在于扶贫措施供给与目标群体需求之间的有效衔接,制定出符合贫困户具体需求的扶贫措施,即提升扶贫措施的精准性。制约扶贫措施精准性的主要因素在于政策供给方与政策需求方的信息不对称。由于不存在市场交易中的偏好显示机制,故而缺乏农户扶贫需求信息和政府扶贫供给信息的交流渠道。帮扶主体便是建立二者联系的一个重要载体,是解决双方信息交流障碍的一个重要渠道,对于扶贫效率的提升以及扶贫效果的实现具有十分重要的作用。

令人遗憾的是现有文献对帮扶主体的研究十分少见。部分研究关注了扶贫效率的影响因素。比如,贾俊雪等考察了帮扶方式在扶贫效率提升中的作用[18],但是此研究仅讨论了帮扶方式,并未对帮扶主体进行考察。帅传敏等对比了不同主体的项目管理效率[26],但是该研究并未讨论如何优化政府主导型项目的效率。在帮扶主体选择方面,陈志等、王晓毅、许汉泽等做出了十分有益的尝试[5,27,28]。陈志等分析了帮扶主体层级、帮扶措施类型对于帮扶效果的影响[27]。王晓毅较为系统地分析了驻村帮扶在精准扶贫、贫困村治理中的作用[5]。许汉泽和李小云则分析了“第一书记”与上级政府、派出单位、乡镇干部和村干部之间的关系[28]。然而,这些研究要么以定性分析为主,要么以多元回归分析为主,较少考虑识别偏误问题,同时没有在理论和实证层面对帮扶主体产生帮扶效果的作用机制进行深入分析。此外,本文与这些研究的另一区别在于,这些研究主要关注的是专职型帮扶,而本文所分析的则是兼职型帮扶。广义地讲,扶贫中的结对帮扶属于中国共产党农村治理形式之一(农村工作队)中的一种具体形式。关于农村工作队这一农村治理形式,刘金海系统梳理了其由来与历史,归纳了其组建方式、工作内容和工作对象,并且指出了这一治理方式的作用[6]。但是现有研究并未对影响这一治理形式作用效果的因素进行分析。

3理论分析

3.1帮扶主体的作用

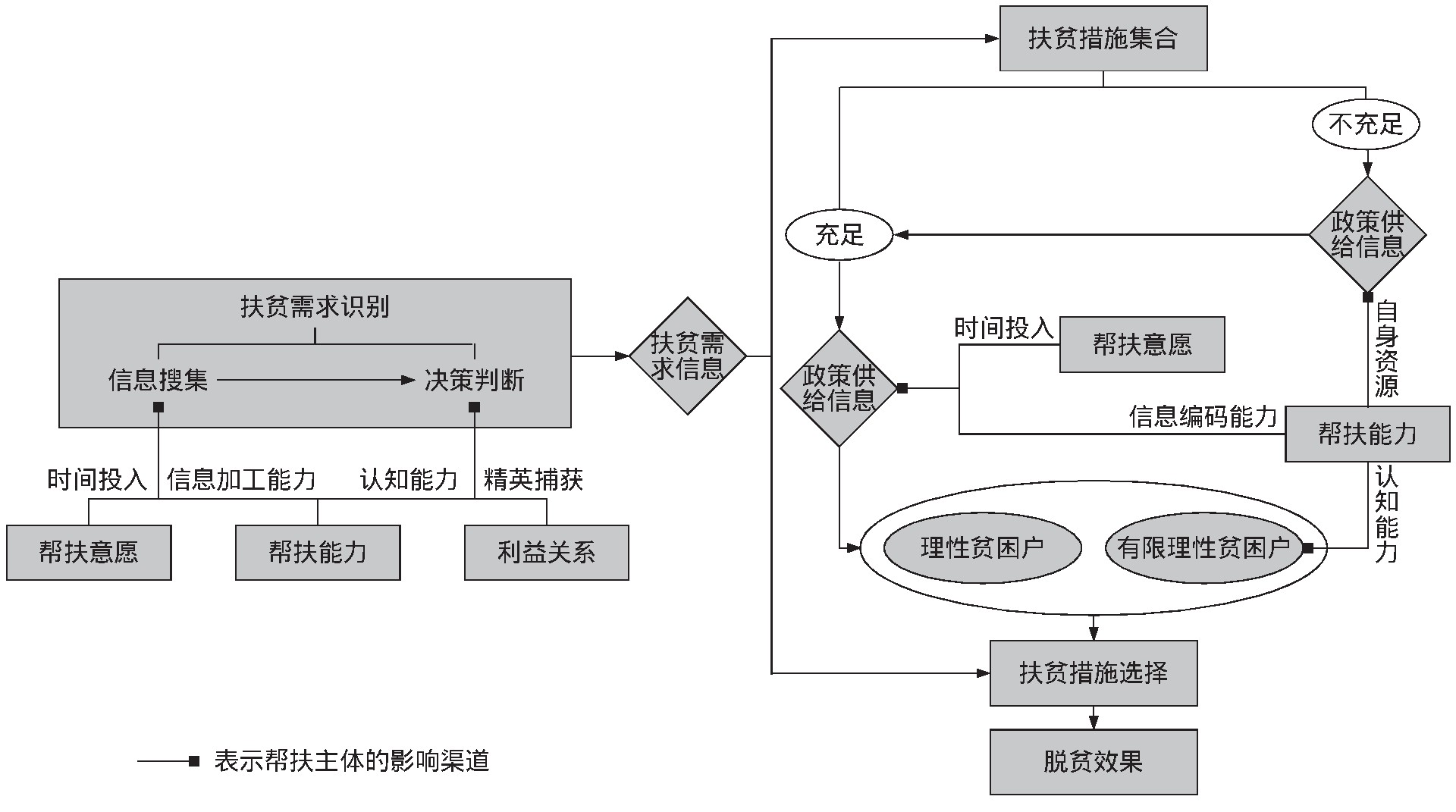

理论上讲,政府主导型的扶贫过程中涉及到两个关键主体——贫困户和政府。二者交流的主要内容是扶贫措施。社会帕累托最优的条件是扶贫措施对贫困户的边际效用等于扶贫措施对社会的边际成本。实现该条件的方式之一是将需求的急切程度与供给的丰沛程度相匹配。这种匹配包含两方面的内容:一是扶贫需求最强烈者得到扶贫供给方最多的关注,二是扶贫对象需求最强烈的扶贫措施是扶贫供给方供给最充沛的扶贫措施。因此,扶贫需求与扶贫供给的匹配涉及两个关键环节——扶贫需求的识别和扶贫措施的选择。在这两个环节中,帮扶主体4均扮演着十分重要的角色(参见图1)。以下将分别从扶贫需求识别和扶贫措施选择两个环节来论述帮扶主体的作用。

(1)扶贫需求识别。扶贫需求识别回答的主要问题是,谁是最需要扶贫措施的对象[2,10]。其难点在于由于不存在价格机制,在识别过程中没有市场交易中的偏好显示,故而缺乏有效的渠道和机制获取农户扶贫需求的信息。因此,在现有帮扶制度中,信息搜集是帮扶主体的一个重要工作内容。

扶贫需求识别环节主要涉及两个关键点。第一个关键点是贫困户信息搜集。此节点本质是一个帮扶主体对帮扶对象扶贫需求学习的过程。学习理论有行为主义和认知主义两大流派。其中行为主义学习理论强调学习是通过不断尝试形成刺激-反应联结以减少错误的过程[29]。因此,帮扶主体对帮扶对象扶贫需求的学习就需要帮扶主体反复的观察、交流。这一过程需要帮扶主体时间和精力的投入,即需要较强的帮扶意愿。而认知主义学习理论则认为学习是一个顿悟的过程,依赖于原有认知结构[29]。由此,帮扶主体对帮扶对象扶贫需求的学习还需要帮扶主体具有较强的信息加工能力以及相关扶贫经验,即具备一定的帮扶能力。第二个关键点是基于贫困户信息所做出的判断。在这一节点上,由于不同贫困户之间的贫困表现不同,如有的贫困户更多地表现为房子质量差,而有的贫困户更多地表现为饮水困难。这就需要帮扶主体综合不同维度信息进行整体性判断,这一判断本质上是一种决策。有限理性理论认为决策的质量主要取决于决策者的决策资源,决策资源主要指的是认知能力和信息[30]。由此,影响上述决策判断质量的一个重要因素是帮扶主体的认知能力。此外,在精准扶贫战略下,贫困户的认定往往意味着较大的物质利益输送。精英捕获理论强调,帮扶主体与帮扶对象之间的利益关系会在很大程度上影响这一认定过程[10,31]。

在上述帮扶意愿、帮扶能力和利益关系三个因素中,现有文献更加关注利益关系对扶贫需求识别的影响。根据精英捕获理论,在精准扶贫战略实施之前,扶贫需求识别的主要方法是社区法[10]。这一方法中起关键作用的是社区精英,社区精英往往主导了识别的过程以及结果。而社区精英的社区依赖性又决定了其在识别过程中往往无法中立,由此识别的依据将不再是或不完全是政府所制定的贫困标准,而会在较大程度上参考自身的利益关系。于是便会出现精英捕获等问题,导致扶贫措施的瞄准偏误,即识别出来的贫困户往往并不是对扶贫措施需求最急切的贫困户[31]。这一点在笔者对柳村村干部的访谈中也得到了印证。该村干部明确指出在建档立卡“回头看”开展之前,贫困户的认定存在严重的错评、漏评问题,而造成这一问题的主要原因是,在这一阶段中贫困户的认定主要由村干部负责,“优亲厚友”现象十分明显。通过派驻外部帮扶主体的办法可以在一定程度上缓解这一问题。外部帮扶主体与社区利益联结的紧密程度要远远弱于社区精英,这样在识别过程中可以更多地考虑政府所制定的贫困标准,较少地考虑社区内相关利益群体的诉求,从而可以更好地代表政府的利益诉求,较好地识别出农户对扶贫的需求。

图1扶贫的关键环节与帮扶主体的作用

(2)扶贫措施选择。扶贫措施的选择回答的主要问题是,如何根据贫困户的具体情况供给扶贫措施。政府所供给的扶贫措施往往是一个集合或者仅仅只是一种导向,每一种扶贫措施所适用的扶贫对象是不一样的,只有将特定的扶贫措施与其所对应的扶贫对象相结合,扶贫措施才能发挥最大的效能。因此,在上述过程中,影响扶贫效果的一个重要因素是扶贫措施与扶贫需求的一致性。这种一致性达成的基本过程可以概括为:首先,政府根据当地实际情况制定出扶贫措施集合;其次,在此集合或方向中贫困户选择具体的扶贫措施。对于第一个环节,在政策方向一定的情形下,影响扶贫效果的首要因素是政策的充裕程度,即是否投入了足够的扶贫资源。对于第二个环节,影响扶贫效果的首要因素是对不同政策所做出的选择是否最优。正如前文所指出的那样,有限理性理论认为影响决策质量的主要因素是决策资源,据此可以将决策者分为理性人和有限理性人[30]。举例而言,在产业扶贫中,首先,政府制定产业扶贫相关政策,如提供补贴等。此时,补贴力度的大小是影响脱贫效果的关键。其次,在上述政策下,贫困户选择相应产业。此时,贫困户选择的产业是否最优则是影响脱贫的关键。因此,在扶贫措施选择过程中,根据政策是否充足以及贫困户是否充分理性,可以将帮扶主体所面临的情形划分为四种:政策充足-贫困户理性、政策充足-贫困户有限理性、政策不足-贫困户理性、政策不足-贫困户有限理性。以下,本文将分别针对这四种情形分析帮扶主体的作用。

首先,对于“政策充足-贫困户理性”情形。在此情形下,扶贫的关键在于贫困户是否可以对扶贫政策做出最优选择。由于贫困户是理性的,即有充足的认知能力,此时,影响决策质量的主要因素是信息。故而,此情形下帮扶主体的主要作用在于将政策信息传递给贫困户。这一过程本质上是一个信息传送过程。根据信息传送理论,一条信息的传送需要经历信源-编码-解码-信宿的过程,因此一条信息的有效传送在很大程度上取决于传播者对信息的编码[32]。由此,帮扶主体对政策信息的编码技能将会在很大程度上决定其能否有效地将政策信息传递给贫困户。此外,政策信息不止一条,每条信息的传递都需要经历上述过程。如果每条信息传递的时间一定的话,那么帮扶主体所传递的总信息量则取决于其传递信息的时间投入,即本文所说的帮扶意愿。

其次,对于“政策充足-贫困户有限理性”情形。与上一情形相同的是,此情形下影响扶贫效果的关键也是贫困户是否可以对扶贫政策做出最优选择。不过此时由于贫困户面临着认知能力的问题,即便扶贫政策供给充足、贫困户拥有完全政策信息,贫困户也无法做出最优的政策选择[30]。由于认知能力在短期内往往无法改变,此时最优决策实现的一种可能方式是帮扶主体代替贫困户进行选择。而在此过程中帮扶主体自身的认知能力便成为了决策质量的关键因素。

再者,对于“政策不充足-贫困户理性”和“政策不充足-贫困户有限理性”情形。在扶贫措施选择中,由于政策供给是政策选择的前提,对于“政策不充足-贫困户理性”和“政策不充足-贫困户有限理性”情形而言,影响扶贫效果的关键在于提升政策供给的充沛性。扶贫政策本质是扶贫资源,而影响帮扶主体所能争取到的或者可以投入的扶贫资源的核心要素是帮扶主体自身的资源禀赋。当帮扶主体能实现政策充足的时候,其所面临的情形将会再次回到上述“政策充足-贫困户理性”情形或者“政策充足-贫困户有限理性”情形中的一种,此时帮扶主体的作用同上述两种情形下的分析。

根据上述分析,可以提出研究假说H1:

H1a:帮扶主体利益关系的独立性有助于扶贫需求的有效识别;

H1b:帮扶意愿有助于提升帮扶需求的有效识别以及帮扶措施的精准性;

H1c:帮扶能力有助于提升帮扶需求的有效识别以及帮扶措施的精准性。

3.2不同帮扶主体的比较

根据上一小节的分析,帮扶主体对帮扶效果的影响可以归纳为三条作用机制:利益关系、帮扶意愿和帮扶能力。对于这三条作用机制本文分别将其称之为利益关系效应、帮扶意愿效应和帮扶能力效应。其中在扶贫需求识别环节中,利益关系效应、帮扶意愿效应和帮扶能力效应同时存在。根据现有文献的研究重点[10,31],在三条作用机制中利益关系效应的作用强度可能更为突出;在扶贫措施选择环节,主要的作用机制为帮扶意愿效应和帮扶能力效应。在不同环节,利益关系效应、帮扶意愿效应和帮扶能力效应的具体含义有所不同。以下本小节将通过比较不同帮扶主体在利益关系、帮扶意愿和帮扶能力方面的差异来推导其帮扶效果。就本文的分析对象而言,柳村的帮扶主体共有村委会、乡政府和区教育局三家。因此,本文主要是对这三个主体的分析。

(1)利益关系效应。利益关系效应主要体现在扶贫需求识别环节5,主要指的是帮扶主体会由于自身与帮扶对象之间的利益关系而影响其对贫困户身份的认定,进而影响对扶贫需求的识别。如果帮扶主体与村庄的利益联结比其与政府的利益联结更紧密,那么帮扶主体在扶贫需求的识别中就容易站在村庄某些群体的立场上,此时其行为逻辑与社区精英十分相似。其对扶贫需求的识别不再依赖于客观标准,而是参杂了很多利益关联,难以摆脱社区相关利益群体的干扰,扶贫资源最终也更可能被这些相关利益群体捕获,从而形成一种新的“精英捕获”,无法有效识别扶贫需求。相反,如果帮扶主体与村庄的利益联结十分松散,那么帮扶主体就能依据贫困的客观标准来识别扶贫需求,提升扶贫需求识别的有效性。有关帮扶主体与柳村村民利益关系,柳村第一书记指出:村干部本身就是柳村村民,与不少村民是本家或者来往十分密切;乡干部主要来自本乡,虽然乡政府帮扶责任人与柳村村民不存在亲戚朋友关系,但部分帮扶责任人之前就与柳村村民认识;教育局距离柳村很远并且教育局干部大都是外乡人员,所有教育局帮扶责任人与柳村村民都不认识。由此可以认为,与村庄利益联结的紧密程度由近到远依次是村委会、乡政府和区教育局。

(2)帮扶意愿效应。在扶贫需求识别环节,帮扶意愿效应指的是帮扶主体会由于其所投入的信息搜集时间长度而影响扶贫信息质量,进而影响对扶贫需求的识别。在扶贫措施选择环节,帮扶意愿效应的主要含义是帮扶主体通过增加与帮扶对象信息交流频次,将更多的政策供给信息传递给帮扶对象,帮扶对象在信息完全的情形下做出最优的帮扶措施选择。根据这一机制,本文将帮扶主体在贫困户信息搜集过程中的时间投入以及在政策信息传递过程中与帮扶对象的交流频次称为帮扶意愿。因此,帮扶意愿效应更多地体现在贫困户理性的情形下。在调查过程中,第一书记告诉笔者:在柳村的三家帮扶主体中只有区教育局出台了有关帮扶人员的考核办法。因此,三者之中区教育局帮扶人员最为积极。

(3)帮扶能力效应。在扶贫需求识别环节,帮扶能力效应指的是帮扶主体会由于在信息搜集过程中的信息加工能力影响扶贫信息质量,会由于认知能力而影响对贫困户的认定,进而影响对扶贫需求的识别。在扶贫措施选择环节,帮扶能力效应指的是帮扶主体通过自身所拥有的资源为帮扶对象提供政策供给或者政策外的支持,通过信息编码能力提升政策信息供给的有效性,以及根据贫困户相关信息和扶贫政策相关信息依靠帮扶主体认知能力为贫困户做出最优扶贫措施选择。根据这一机制,本文将帮扶主体在贫困户信息搜集过程中的信息加工能力、基于贫困户信息对贫困户认定做出判断过程中的认知能力、在提供政策供给或者政策外支持过程中的资源状况、在政策信息供给过程中的信息编码能力以及在为贫困户做出最优扶贫措施选择过程中的认知能力称为帮扶能力。在城乡二元体制的大背景下,一般而言,在三家帮扶主体中,区教育局帮扶人员所拥有的社会资源和人力资本往往更高。

根据上面的分析,本文提出研究假说H2:

H2a:相对于村委会、乡政府,区教育局对扶贫需求识别的有效性更高;

H2b:相对于村委会、乡政府,区教育局可以更有效地提升扶贫措施的精准性;

H2c:相对于村委会、乡政府,区教育局帮扶对象的脱贫效果更好。

4数据及柳村的精准帮扶

4.1数据

本文所使用的数据来自于作者团队对一个典型村庄(柳村)6的调查。柳村位于宁夏的中部,现辖杨和川两个组,耕地面积1.4万亩,共有1459户6868人,2016年全村人均可支配收入7500元。2017年,柳村的支柱产业为种植、养殖和劳务输出。选择柳村作为研究对象,主要基于以下两方面考虑:一是从代表性方面看,在大规模的扶贫开发之前,柳村的产业结构以种植业(玉米)为主,劳动力中有部分自发性外出务工者。这些特征与其他村庄具有较强的共性。二是从典型性方面看,柳村取得了较好的脱贫效果,被评为省级特色产业示范村。

在实地调研过程中,课题组资料获取途径主要有以下两种:一是对村委负责人(村支部书记、村会计)、驻村帮扶干部、乡党委书记、乡主管扶贫领导、区扶贫办主任、省和市扶贫办相关负责人进行深入访谈,详细了解各级层面的扶贫情况,同时获取脱贫攻坚年度总结和计划、扶贫政策文件、发展方案、统计资料、汇报材料、宣传资料、工作流水等方面的纸质及电子资料,并且实地走访和观察了该村扶贫过程中所形成的主要成果;二是访谈农户,同时对农户的家庭生计情况进行实地观察。另外,在资料整理和分析阶段,对于不清楚的地方,调研团队通过留存的关键调查人的联系方式对相关问题进行回访,进一步获得了所需资料。

本文同时应用了上述所有资料,实证分析部分使用的数据主要是柳村在扶贫工作中的流水记录信息。比如有关贫困户的信息来自柳村在全村所公示的贫困户名单以及基本信息,有关贫困户脱贫的信息来自于柳村在全村公示的脱贫户名单,有关扶贫需求识别信息来自上级部门对贫困户信息核查后返给柳村的错误清单,有关帮扶政策来自柳村上报给上级部门的帮扶责任人制定的脱贫计划表;有关结对帮扶的信息,柳村统计了每一个帮扶责任人所帮扶的对象,同时对每一个帮扶责任人的入户帮扶情况也均有记录。每一份名单或者统计表格都是独立的,但是每一份名单或者表格均记录了贫困户户主姓名以及身份证号,据此可将所有表格进行合并,得到本文实证分析所用数据。

4.2柳村精准帮扶做法

中国反贫困领域中的精准帮扶制度主要由两部分构成,一部分是专职式的驻村帮扶制度,一部分是兼职式的结对帮扶制度。驻村帮扶的主体是驻村工作队,一般由2~3人组成,队长由第一书记担任。由于人员数量的原因,驻村工作队很难实现对贫困户一对一的帮扶。为了解决这一问题,在实践中,各地区往往会配套形成结对帮扶制度。驻村帮扶人员大都是专职帮扶,而结对帮扶人员则大都是兼职帮扶。驻村工作队任职期限一般为2~3年,在驻村期间其成员不承担原单位工作,党员组织关系转接到所驻贫困村。结对帮扶对于帮扶人员而言则是在本职工作外新添加的工作内容。驻村帮扶人员在帮扶村庄每月工作时间一般不少20天,而结对帮扶人员则大都在周末或者不影响其本职工作外的时间进行帮扶,一般要求每月至少入户一次。由此导致驻村帮扶人员和结对帮扶人员的工作职责存在较大不同。其中一个突出的不同是,驻村帮扶人员的一个重要职责是争取扶贫资源,而结对帮扶人员的主要职责则是对现有扶贫资源进行更为有效的利用。如国务院扶贫办出台的《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的指导意见》中明确规定,驻村帮扶人员应参与实施特色产业扶贫、劳务输出扶贫、易地扶贫搬迁、贫困户危房改造、教育扶贫、科技扶贫、健康扶贫、生态保护扶贫等精准扶贫工作,而现有对结对帮扶人员工作职责的规定中则没有此类要求。

柳村精准帮扶制度于2016年开始建立。柳村驻村工作队由第一书记和1名队员组成。这2名队员均由区教育局派出,第一书记为一名中学教师,队员为一名区教育局干事7。驻村工作队的日常管理由柳村所在乡党委负责。驻村任职期限为2年。

为了实现对柳村368户贫困户一对一的帮扶,区扶贫办确定了柳村的帮扶单位和帮扶人员。帮扶人员与贫困户的结对帮扶关系由柳村第一书记负责确定。柳村的结对帮扶机构主要为区教育局、乡政府、村委会三家。区扶贫办按照省政府规定的每名帮扶责任人帮扶对象不超过5名的原则,最终确定对柳村贫困户帮扶的责任人为73名,基本上是按照1名帮扶责任人帮扶5名贫困户的比例来确定。主要帮扶主体为区教育局,在368户贫困户中,区教育局、乡政府和村委会帮扶数量依次为318户、20户、30户8。驻村工作队负责对帮扶责任人的督察,具体为每月通过回访贫困户的方式对所有帮扶责任人入户情况进行抽查。区扶贫办负责对帮扶责任人进行培训。

帮扶主体的主要职能可以概括为贫困户自身发展、扶贫政策落实、贫困户信息搜集等三个方面。贫困户自身发展主要包括增强其发展愿望、提高其发展能力。就提高发展能力而言,帮扶主体的主要职责是为贫困户寻找到符合其自身实际状况的增收渠道。就扶贫政策落实而言,帮扶主体的作用主要是向贫困户提供扶贫政策信息,提升贫困户对政府扶贫措施的可及性。就贫困户信息搜集而言,帮扶主体的主要作用是在入户过程中,搜集、核实以及更新贫困户信息,提升扶贫政策的瞄准性。

5结对帮扶关系分配的随机性检验

柳村第一书记按照贫困户的门牌号顺序与上级部门确定的帮扶责任人的名单顺序来确定结对帮扶关系,即将门牌号最小的帮扶对象分配给名单上出现最早的帮扶责任人,依次类推。如果门牌号顺序和名单顺序都是随机的话,上述结对规则可以保障最终形成的结对关系的随机性9。柳村是配合政府易地搬迁政策而新建的村。在搬迁之前,政府为搬迁村民统一修建了标准一致的住房,并且对住房进行了编号,即本文所讲的门牌号。为了保障住房分配的公平性,在搬迁之前由搬迁户通过抓阄的方式来确定住房。因此,门牌号顺序的确定可以认为是一个完全随机的过程,不但独立于帮扶对象潜在的结果状态,还独立于帮扶主体潜在的帮扶能力和帮扶意愿。帮扶主体的具体成员以及其在第一书记得到的名单上出现的顺序完全由上级主管部门来确定。在此名单确定时,上级主管部门并不知道柳村的结对规则。因此,该名单上帮扶责任人出现的顺序独立于结对规则,进而独立于帮扶对象潜在的结果状态,同时也独立于第一书记的喜好。

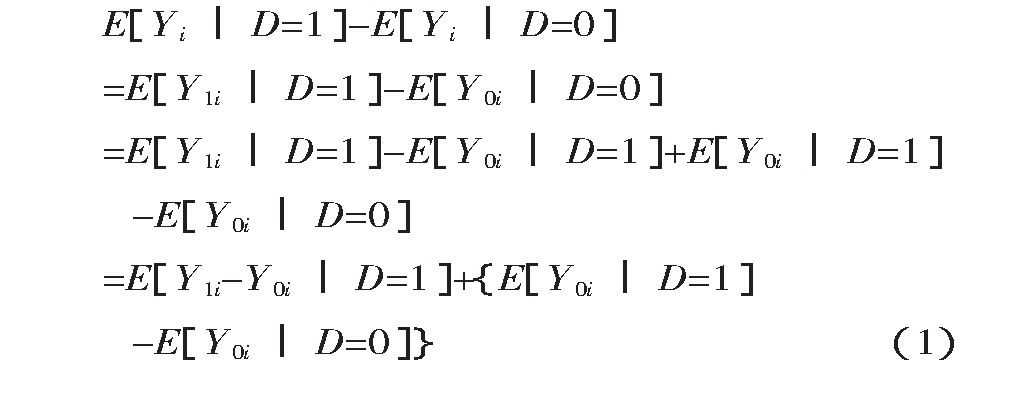

结对关系的随机性可以保障对帮扶主体净效应的识别。这一过程可以用下式表示:

其中Yi表示贫困户i的真实结果状态。Y1i表示贫困户i在被分配到帮扶主体j时的潜结果状态。j的取值为1、2和3,其中1表示村委会、2表示乡政府、3表示区教育局。Y0i表示贫困户i未被分配到帮扶主体j时的潜结果状态。D表示处理状态,取值为1和0。其中1表示处理组,即帮扶主体为j;0表示对照组,即帮扶主体为除j外的主体。E[Y1i-Y0i丨D=1]为处理组的处理效应,即因果效应。E[Y0i丨D=1]-E[Y0i丨D=0]为选择性偏误。因此,上式的含义是将处理组和对照组的均值进行比较时,其结果包含了两部分内容:处理措施的因果效应以及选择性偏误。由此,要通过均值比较来获得处理措施的因果效应,就要求E[Y0i丨D=1]=E[Y0i丨D=0],这也就意味着D独立于潜结果状态。D分配的随机性可以满足此条件。实现E[Yi丨D=1]-E[Yi丨D=0]的方法可以使用一元回归。虽然加入控制变量不会影响上述结果的无偏性,但是加入控制变量可以提升模型的估计精度。据此,本文在估计中加入了控制变量。

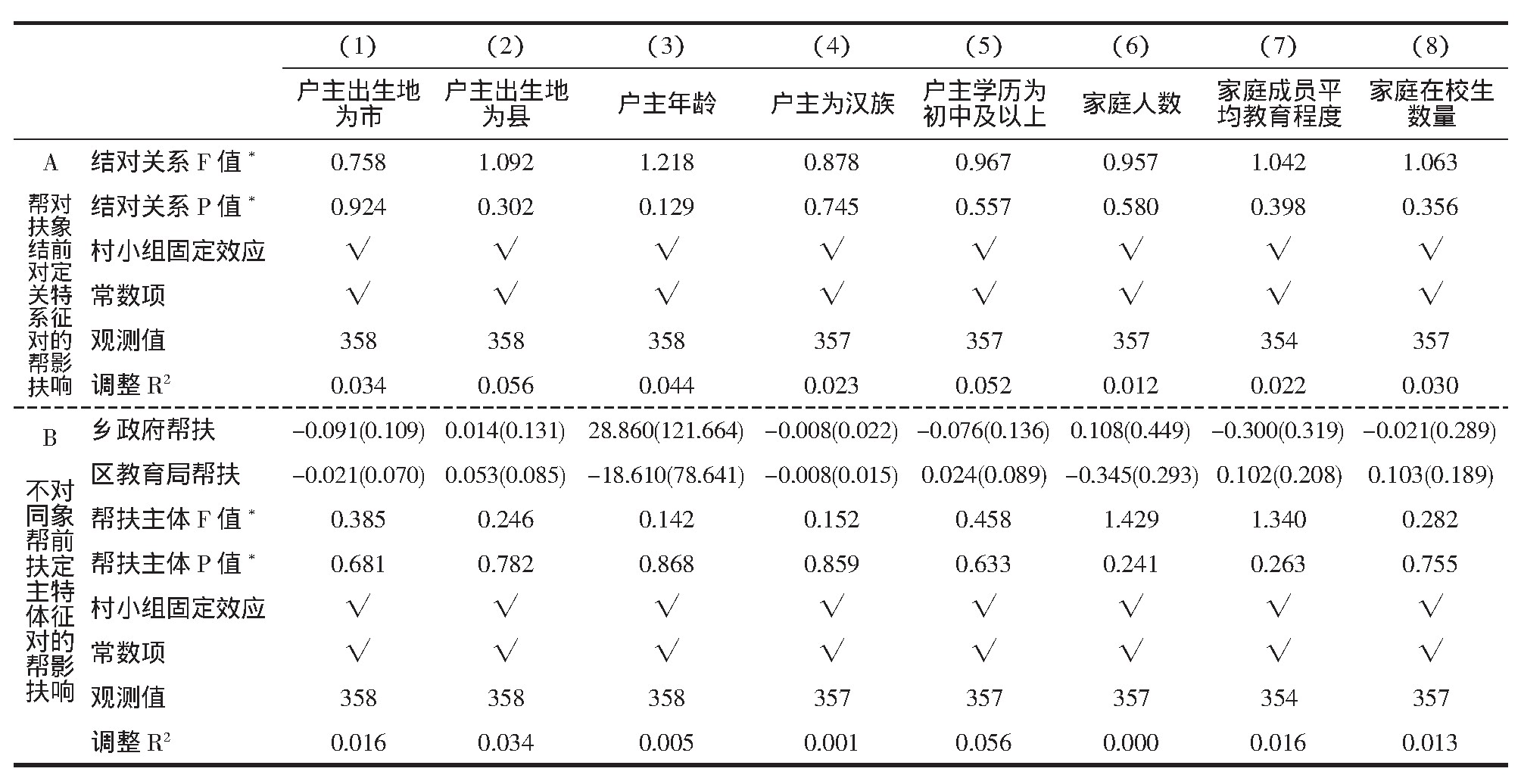

本文从检验结对关系相对于帮扶对象的独立性角度对结对关系的随机性进行检验。如果结对帮扶关系具有随机分配的性质,那么结对帮扶关系应独立于帮扶对象潜在的结果状态。由于我们无法观察到帮扶对象潜在的结果状态,所以也就无法直接检验上述推论。但是如果结对帮扶关系独立于帮扶对象潜在的结果状态,那么结对帮扶关系也会独立于影响帮扶对象潜在结果状态的前定特征变量,如贫困户户主出生地、户主年龄、户主受教育程度以及贫困户家庭人口数量、家庭成员平均受教育程度以及家庭中在校生数量等。

以上述前定特征变量为因变量,以结对关系(由帮扶责任人虚拟变量来衡量)以及村小组为自变量进行回归。结果表明,不同结对关系中贫困户的前定变量并没有显著差异。同时结对关系和村民小组对贫困户前定特征的解释力十分微弱(参见表1A部分)。这些结果为结对帮扶关系的随机性提供了经验证据支撑。由于本文主要关注不同帮扶主体的帮扶效果,为此进一步考察了不同帮扶主体与贫困户前定特征变量之间的关系。分析结果再一次证明了结对帮扶关系的随机性(参见表1B部分)。

6效果评价

依据图1所归纳的理论框架,本文主要从扶贫过程和扶贫结果两个方面来进行考察帮扶主体的帮扶效果。扶贫的最终目的在于脱贫,据此本文使用贫困户是否脱贫来衡量扶贫结果。扶贫需求识别和扶贫措施选择是影响扶贫结果的两个关键环节。关于扶贫需求的识别,本文主要使用贫困户识别的准确性来予以衡量;关于扶贫措施的选择,本文则主要使用扶贫措施选择的精准性来予以衡量。

注:原假设为所有结对关系对贫困户前定特征的影响为零;结对关系通过帮扶责任人虚拟变量来衡量;括号内数值为单个帮扶责任人层面上的聚类标准误;表中所有估计结果均为OLS估计结果。

6.1不同帮扶主体的脱贫效果

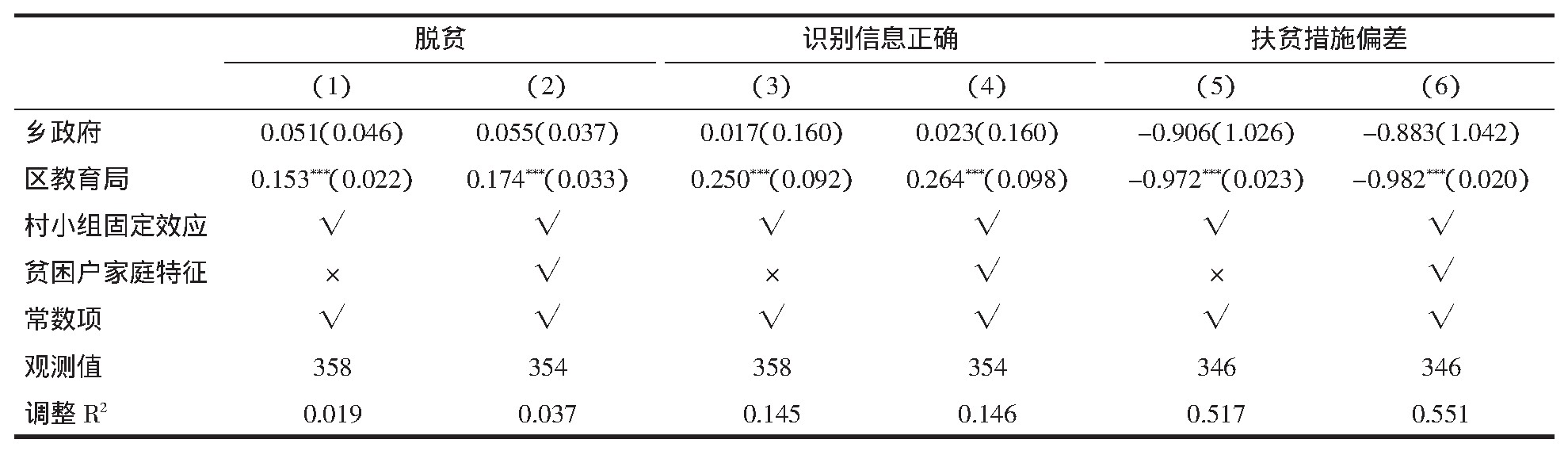

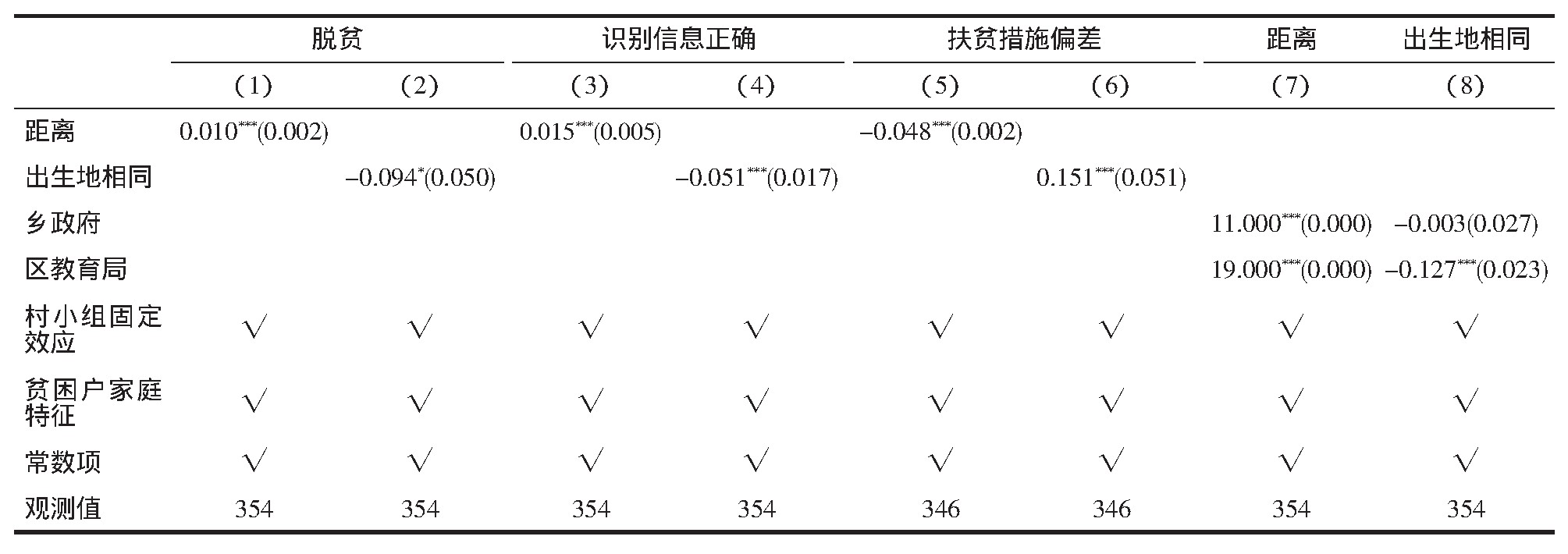

本文搜集的资料中包含了柳村在2016年所确立的建档立卡贫困户在2017年的脱贫状态。根据这一信息,本文构造了“脱贫”变量。其取值为0和1(0=未脱贫,1=脱贫)。表2第(1)~(2)列对比了不同帮扶主体所帮扶对象的脱贫效果。从中可以看出,总体而言,相对于村委会和乡政府帮扶,区教育局帮扶的脱贫效果最好。

6.2不同帮扶主体扶贫需求识别的有效性

为准确掌握贫困户的信息,国家扶贫办开发了扶贫云系统,用以搜集贫困户的相关信息。贫困户信息搜集是帮扶责任人的一个重要工作内容。在通过扶贫云系统填写贫困户信息的过程中,市、省以及国家扶贫办会对每个贫困户的信息进行核实。核实的主要内容包括两方面,一是信息的完整性,二是信息的逻辑性。根据核实结果,将信息有误的贫困户名单以及具体的错误返给各贫困村,由村对相关信息进行再次确认和补充。本文汇总了上级扶贫部门识别出的柳村贫困户信息的具体错误类型。在这些信息当中,包括了影响贫困户认定是否合理性的信息,如脱贫户人均纯收入低于国家贫困标准、贫困人口中有公职人员等,本文将这些信息错误称为识别信息错误。根据这一信息本文构造了“识别信息准确”变量,以此来衡量扶贫需求识别的准确性。该变量取值为0和1(0=识别信息错误,1=识别信息正确)。表2第(3)~(4)列对比了不同帮扶主体在扶贫需求识别方面的差异。从中可以看出,三类帮扶主体中,区教育局对扶贫需求识别的准确性要显著高于其他两类帮扶主体。

6.3不同帮扶主体扶贫措施选择的精准性

为了对扶贫措施精准性进行衡量,本文利用了帮扶主体为贫困户所制定的脱贫措施这一信息。根据区扶贫办的要求,为每一个贫困户制定具体脱贫措施是帮扶责任人的一个重要任务。因此,所有帮扶责任人都必须与其帮扶对象一起制定出具体的脱贫措施。政府部门根据此脱贫措施因户施策。扶贫措施集合都是上级扶贫部门制定好的,因此制定脱贫措施的具体工作主要是根据贫困户的具体需求和实际情况选择适合该贫困户的扶贫措施。总体来看,柳村帮扶责任人所拟定的具体脱贫措施主要是养殖、温室大棚、信贷、外出务工、技能培训、教育补贴、医疗救助、政策兜底等。这些措施基本上就是乡政府根据上级部门的要求以及当地实际所制定的扶贫措施框架(即扶贫措施集合)。这些措施中,有些措施的主要目的是增加贫困户的收入(如养殖、温室大棚、信贷、外出务工、技能培训等),有些措施的主要目的是减少贫困户的支出(如教育补贴、医疗救助、政策兜底等)。

根据脱贫措施信息,笔者手动计算了每一个帮扶责任人为每一个贫困户制定的总扶贫措施数、旨在增加收入的扶贫措施数以及旨在减少支出的扶贫措施数。同时根据贫困户的致贫原因(主要有因病、因学、因技术、因劳动力等原因),将因病、因学等致贫的贫困户主要的扶贫需求视为减少支出性的扶贫措施,将因技术、因劳动力等致贫的贫困户主要的扶贫需求视为增加收入性的扶贫措施。通过回归分析发现,致贫原因与脱贫措施之间具有很强的相关关系。据此,本文用因病、因学等致贫原因预测减少支出性扶贫措施数量,然后与实际减少支出性扶贫措施数量相比,用二者差异的绝对值作为减少支出性扶贫措施偏差的衡量指标;类似地,用因技术、因劳动力以及其他致贫原因预测增加收入性扶贫措施数量,然后与实际增加收入性扶贫措施数量相比,用二者差异的绝对值作为增加收入性扶贫措施偏差的衡量指标。最后将两个指标平均,得到总体扶贫措施偏差的度量(取值越大,扶贫措施偏差越大、精准性越差)。表2第(5)~(6)列给出了三类帮扶主体在扶贫措施精准性方面的差异。从中可以看出,在三类帮扶主体中,区教育局扶贫措施的精准性显著更高。

注:括号内数值为单个帮扶责任人层面上的聚类标准误;表示p<0.01,表示p<0.05,表示p<0.1;贫困户家庭特征变量见表1;表中所有估计结果均为OLS估计结果。下表如无特殊说明,均同上述注释。

7作用机制

7.1利益关系效应

前文理论分析表明,越能独立于社区的帮扶主体,越能有效识别扶贫需求,越能保障扶贫需求10信息的准确。由于扶贫措施的精准性在一定程度上取决于扶贫需求识别的准确性,因此利益关系的独立性可能会通过扶贫需求识别而影响扶贫措施的精准性。据此,本文进一步检验了扶贫措施选择环节中的利益关系效应。

本文使用帮扶责任人工作地点和帮扶对象所在村组之间的距离11以及帮扶责任人与帮扶对象出生地是否一致12来衡量帮扶主体利益关系的独立性。表3第(3)~(6)列给出了利益关系对扶贫需求识别和扶贫措施精准性的影响。从中可以看出,利益关系的独立性显著提升了扶贫需求识别的准确性,并显著降低了扶贫措施的选择偏差。由于脱贫效果在很大程度上取决于扶贫需求的识别以及扶贫措施的精准性,结合上述结果,比较容易推论的是利益关系的独立性也会在很大程度上推动脱贫。表3第(1)~(2)列对此给出了经验证据。

与此同时,表3第(9)~(10)列还对比了不同帮扶主体利益关系的独立性。从中可以看出,在与帮扶对象出生地一致性方面,村委会和乡政府帮扶主体并没有显著差异,而区教育局帮扶主体与帮扶对象出生地的一致性则远远低于二者。此外,通过测量村委会、乡政府和区教育局与帮扶对象所在村小组的距离发现,三者的平均距离依次为0里、11里和19里。可见,区教育局也是距离最远的一个。

综合前面的分析可以认为,利益关系效应在扶贫需求识别、扶贫措施选择以及脱贫效果方面均得到了经验证据的支撑。

7.2帮扶意愿效应

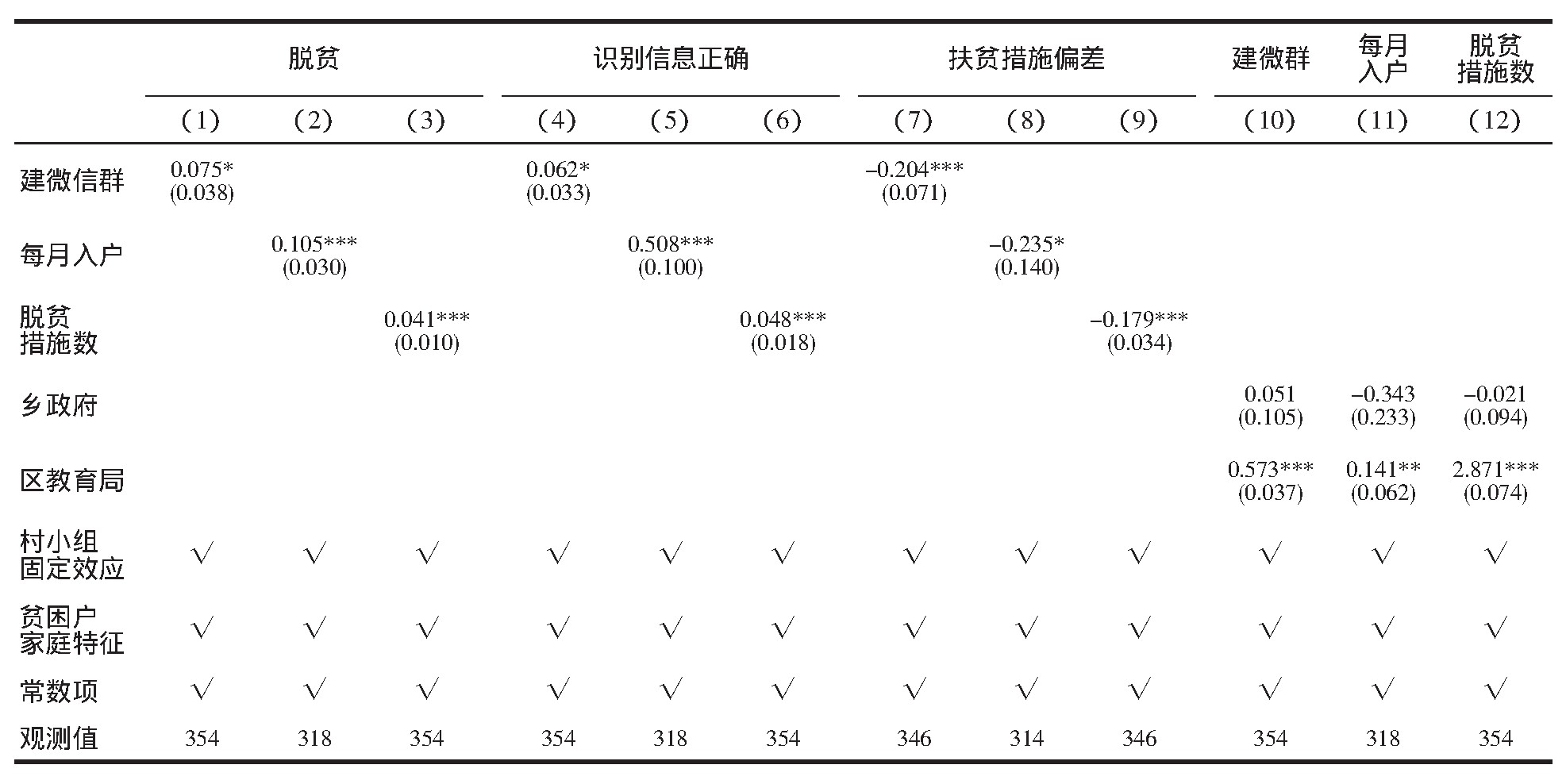

根据前文理论分析,在扶贫需求识别环节和扶贫措施选择环节帮扶意愿效应均有可能存在。本文对帮扶意愿的衡量分别使用了“建立微信群”、“每月入户”以及“脱贫措施数量”等三个指标。“建立微信群”指的是帮扶责任人是否为其帮扶对象建立了微信群,“每月入户”指的是在2017年5月至2018年1月期间是否每月入户,“脱贫措施数量”指的是帮扶责任人所制定的脱贫措施数量。

估计结果表明,“建立微信群”、“每月入户”以及“脱贫措施数量”均能显著提升扶贫需求识别的准确性、扶贫措施的精准性以及脱贫效果(参见表4第(1)~(9)列)。同时,区教育局帮扶主体建立微信群的概率、每月入户的概率以及制定扶贫措施的数量均显著高于其他帮扶主体。在对第一书记有关帮扶主体的访谈中,第一书记也强调:在三类帮扶主体中,只有区教育局制定了对帮扶主体的具体考核办法,因此区教育局帮扶责任人的帮扶积极性更高。综合上述结果,可以认为帮扶意愿效应在扶贫需求识别、扶贫措施选择以及脱贫效果方面均得到了经验证据的支撑。

7.3帮扶能力效应

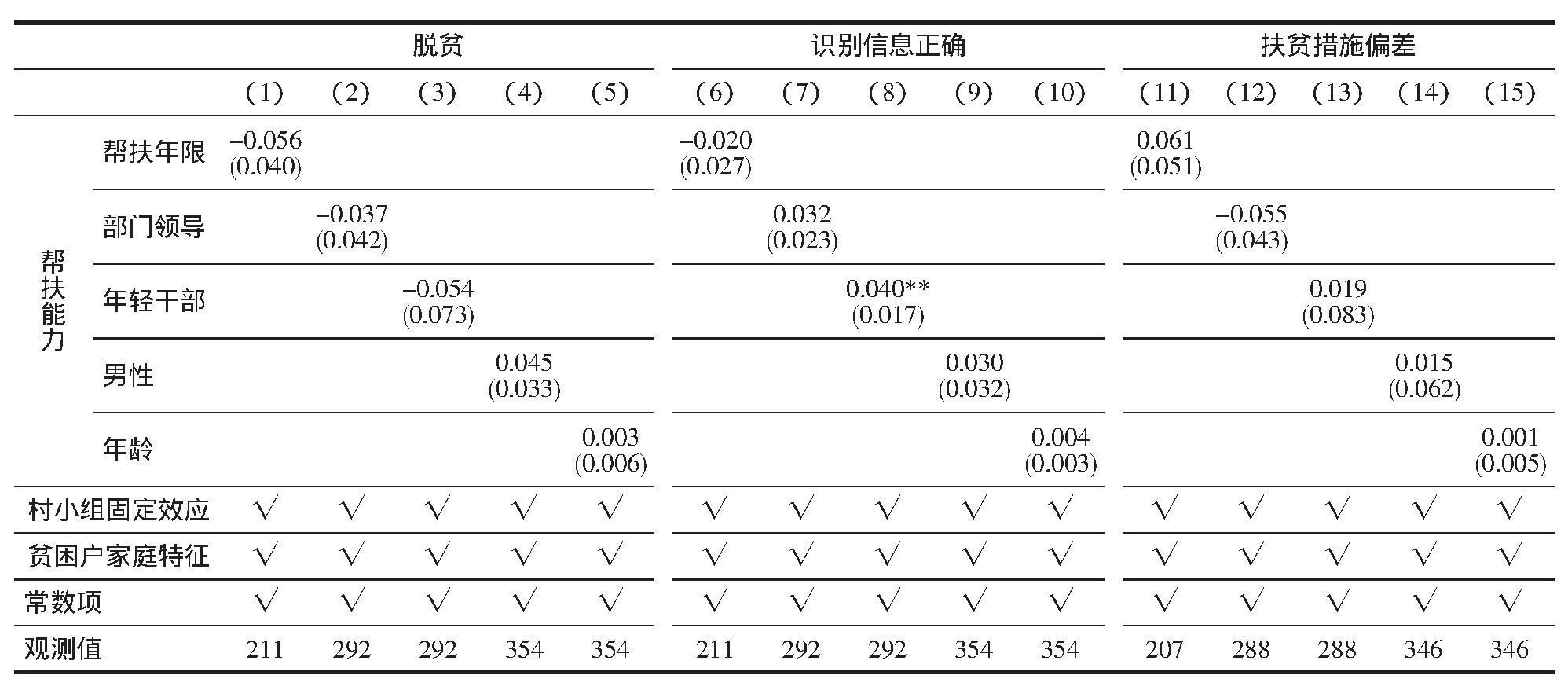

前文理论分析表明,在扶贫需求识别环节和扶贫措施选择环节中,帮扶能力效应也均有可能存在。此外,根据前文理论分析,本文中帮扶能力主要指的是信息加工能力、信息编码能力、认知能力以及资源。对于信息加工能力、信息编码能力、认知能力,本文主要使用帮扶经验来衡量。信息加工能力、信息编码能力和认知能力属于人力资本的范畴,而现有研究中使用经验来衡量人力资本是一种通行做法。对于资源,本文主要使用职务级别(即是否担任科室主任及以上领导职务,此变量本文记为“部门领导”)来衡量。不同职务级别可以调动的政府资源是不一样的,同时不同职务级别所拥有的社会资本往往也是不一样的。由此,职务级别可以对帮扶主体的自身资源进行比较好的衡量。

本文还使用年轻干部这一指标对帮扶主体的自身能力和自身资源进行综合性的衡量。取得某一职务级别所使用的时间往往由两个因素决定,一是工作业绩,二是社会关系。工作业绩的决定因素是其自身能力,而社会关系则对其自身资源具有决定性的影响。因此,这一指标可以同时衡量信息加工能力、信息编码能力、认知能力以及资源。本文中年轻干部指的是在40岁前担任科室主任及以上领导职务13。

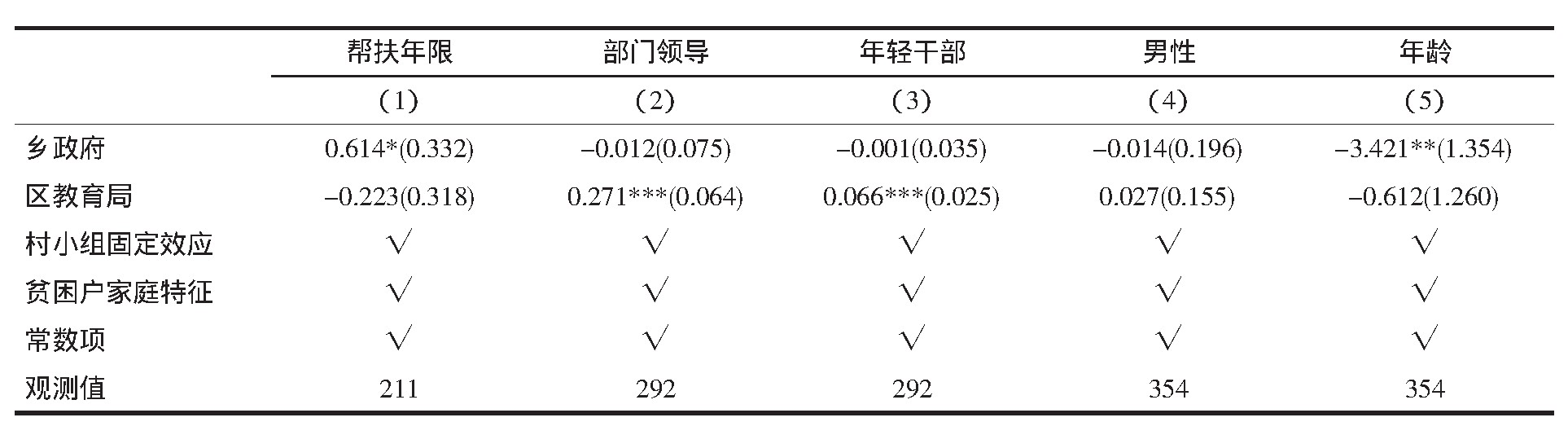

此外,本文还使用了帮扶责任人的性别、年龄等指标作为帮扶能力的一些替代性指标。估计结果显示,尽管三类帮扶主体在是否为年轻干部、是否为部门领导、帮扶经验以及年龄方面存在显著差异(参见表5-2第(1)~(5)列),但是除了年轻干部对扶贫需求识别具有显著正向影响外,其余所有帮扶能力指标对扶贫需求识别的准确性、扶贫措施的精准性以及脱贫效果均没有显著影响(参见表5-1第(1)~(15)列)。

上述结果说明,除了在扶贫需求识别环节,本文发现了帮扶能力效应的部分经验证据外,在扶贫措施选择以及整体脱贫效果方面,本文并未发现支持帮扶能力效应的经验证据。其主要的原因可能有以下两点:

第一,柳村的实际情况更加符合前文理论分析中“政策充足-贫困户理性”情形。其扶贫的具体过程是,政府根据本地实际情况制定扶贫措施集合,帮扶责任人将该扶贫措施集合相关信息传递给贫困户,贫困户选择符合其自身实际情况的扶贫措施,然后政府供给此措施。首先,其扶贫政策资源是较为充足的。根据杨良松等的计算,2012—2018年间我国累计全口径财政扶贫支出总额为39568.85亿元,而截止到2012年中国贫困人口总量为9899万人[33]。如此以来,平均每个贫困人口财政扶贫支出达4万元,远远超出了贫困线标准。由于政府已经供给了较为充足的政策,同时贫困户在获得足够政策信息时可以做出最优的政策选择,因此在上述过程中,对帮扶效果起决定性影响的因素在于扶贫政策信息的传递。虽然在理论层面上帮扶责任人对信息的编码能力和时间投入均有可能影响信息传递,但是由于扶贫政策信息并不十分复杂,很多时候贫困户需要知道的信息仅仅是有无某一扶贫政策。此时对信息进行加工以便贫困户更好地理解政策,可能就不是政策信息传递的关键;反而是帮扶责任人是否愿意投入更多的时间将更多的扶贫政策信息更加及时地传递贫困户,会在更大程度上影响政策信息传递的效果。

第二,本文所分析的主要对象是兼职帮扶。在现有帮扶制度下,兼职型帮扶主体的主要职责是对现有扶贫资源更为有效的利用,而非争取更多的扶贫资源。将扶贫资源进行合理配置在很大程度上是一个事务性工作,主要取决于对政策信息和贫困信息的掌握程度,搜集信息对能力的要求不是很大,更多地取决于帮扶的积极性。

8主要结论与研究不足

帮扶主体是滴灌式扶贫措施进入目标群体的重要“管道”,帮扶主体的选择对于扶贫效率提升、精准扶贫战略实现以及农村工作队乡村治理方式的完善具有重要意义。本文利用柳村随机确定帮扶责任人和帮扶对象结对关系这一事实,从扶贫需求识别、扶贫措施选择以及整体脱贫效果等三个方面检验了帮扶主体选择的重要性。由于结对关系的确定采用了随机分配的原则,因此本文所识别的帮扶主体政策效果可以被理解为因果性影响。分析结果表明,不同帮扶主体的帮扶效果具有十分显著的差异。选择合适的帮扶主体可以较大程度提升扶贫需求识别的准确性、改善扶贫措施的精准性,进而可以大大提升扶贫效率,推动精准扶贫战略的顺利实现。

在精准扶贫战略下,政策供给与政策需求的有效衔接是影响扶贫效率的关键因素。政策供给与政策需求的有效衔接涉及两个关键步骤,即扶贫需求的识别和扶贫措施的选择。本文进一步的分析结果表明,在扶贫需求的识别过程中,帮扶主体利益关系的独立性和帮扶意愿是有效识别扶贫需求的一个重要因素。在扶贫措施的选择过程中,提升扶贫措施精准性以及帮扶效果的关键在于帮扶主体的帮扶意愿,帮扶能力的作用并未得到经验证据的支撑。造成这一结果的可能原因在于,在精准扶贫过程中扶贫资源较为充足以及现有兼职帮扶制度将结对帮扶主体的工作职责定位为政策资源信息传递。在扶贫资源较为充足的情况下,影响帮扶效果的关键在于政策资源信息的传递。而政策资源信息传递对帮扶能力的要求并不高,大部分帮扶主体都具备其所要求的帮扶能力,由此在此水平之上的帮扶能力差异对帮扶效果的影响便较为薄弱。上述研究结果所具有的政策含义是在扶贫攻坚的过程中,“谁来扶”是十分重要的一环,应予充分重视,进一步强化帮扶主体的供给力度。在帮扶主体选择过程中,强化社会资本、人力资本以及政治资本的举措虽然重要,但是同时也应完善帮扶主体的激励机制,提升其帮扶的积极性和主动性。本文的研究结果对于进一步提升农村工作队的治理效率也具有重要借鉴意义。派驻农村工作队的关键在于工作队成员的选择以及管理。本文研究结果表明,在政策供给充足的情形下,在选择以及管理工作队成员的过程中,尤其需要重视的是对工作队成员工作积极性的激发。

需要指出的是,评价一项研究有内部效度和外部效度两个标准。就内部效度而言,随机试验方法理论上可以较好地解决内部效度问题,但是由于可能存在溢出效应,也就是干预不但会影响到实验组也会影响到对照组,比如有关扶贫政策的相关信息,区教育局帮扶对象获得了某项政策后,其他帮扶主体的帮扶对象也可能会由此获得相关信息,由此可能导致干预效应的低估。尽管如此,基于随机方法得到的估计结果相对于其他非随机试验方法得到的估计结果仍然具有更好的内部效度。就外部效度14而言,本文分析建立在对一个村庄的观察之上,故而,本文研究结论在多大程度上可以外推,尤其是当贫困户理性假设不能满足以及贫困户的扶贫措施需求不能得到有效供给时,本文结论是否依然成立,需进行基于更大范围数据的进一步检验。此外,本文未发现帮扶能力效应的经验证据,其中的一个可能原因在于本文所使用的指标未能全面反映帮扶能力,如何更好地测度帮扶能力也是后续研究的一个改进方向。

参考文献:

[1]胡联,汪三贵.我国建档立卡面临精英俘获的挑战吗?[J].管理世界,2017(1):89-98.

[2]陆汉文,李文君.信息不对称条件下贫困户识别偏离的过程与逻辑——以豫西一个建档立卡贫困村为例[J].中国农村经济,2016(7):15-22.

[3]王雨磊.数字下乡:农村精准扶贫中的技术治理[J].社会学研究,2016(6):119-142,244.

[4]李棉管.技术难题、政治过程与文化结果——“瞄准偏差”的三种研究视角及其对中国“精准扶贫”的启示[J].社会学研究,2017(1):217-241,246.

[5]王晓毅.精准扶贫与驻村帮扶[J].国家行政学院学报,2016(3):56-62.

[6]刘金海.工作队:当代中国农村工作的特殊组织及形式[J].中共党史研究,2012(12):50-59.

[7]ANGRIST J,PISCHKE J.Mostly Harmless Econometrics:An Empiricists Companion[M].Princeton University Press,2009.

[8]SEN A.Poverty:An Ordinal Approach to Measurement[J].E-conometrica,1976,44(2):219-231.

[9]宋扬,赵君.中国的贫困现状与特征:基于等值规模调整后的再分析[J].管理世界,2015(10):65-77.

[10]GALASSO E,RAVALLION M.Decentralized Targeting of an Antipoverty Program[J].Journal of Public Economics,2005,89(4):705-727.

[11]PLATTEAU J,SOMVILLE V,WAHHAJ Z.Elite Capture through Information Distortion:A Theoretical Essay[J].Journal of Development Economics,2014,106(1):250-263.

[12]袁树卓,殷仲义,高宏伟,等.精准扶贫中贫困的瞄准偏离研究——基于内蒙古Z县建档立卡案例[J].公共管理学报,2018(04):125-138,155-156.

[13]BARGAIN O,DONNI O,KWENDA P.Intrahousehold Distribution and Poverty:Evidence from Cote DIvoire[J].Journal of Development Economics,2014,107:262-276.

[14]章元,万广华,史清华.暂时性贫困与慢性贫困的度量、分解和决定因素分析[J].经济研究,2013,48(4):119-129.

[15]BANERJEE A,KARLAN D,ZINMAN J.Six Randomized E-valuations of Microcredit:Introduction and Further Steps[J].American Economic Journal Applied Economics,2015,7(1):1-21.

[16]MENG L.Evaluating Chinas Poverty Alleviation Program:ARegression Discontinuity Approach[J].Journal of Public Economics,2013,101:1-11.

[17]PARK A,WANG S.Community-Based Development and Poverty Alleviation:An Evaluation of Chinas Poor Village Investment Program[J].Journal of Public Economics,2010,94(9):790-799.

[18]贾俊雪,秦聪,刘勇政.“自上而下”与“自下而上”融合的政策设计——基于农村发展扶贫项目的经验分析[J].中国社会科学,2017(9):68-89,206-207.

[19]熊雪,聂凤英,毕洁颖.贫困地区农户培训的收入效应--以云南、贵州和陕西为例的实证研究[J].农业技术经济,2017(6):97-107.

[20]林伯强.中国的政府公共支出与减贫政策[J].经济研究,2005(1):27-37.

[21]黄祖辉,刘西川,程恩江.贫困地区农户正规信贷市场低参与程度的经验解释[J].经济研究,2009,44(4):116-128.

[22]张彬斌.新时期政策扶贫:目标选择和农民增收[J].经济学(季刊),2013,12(3):959-982.

[23]吴乐,孔德帅,靳乐山.生态补偿对不同收入农户扶贫效果研究[J].农业技术经济,2018(5):134-144.

[24]RAVALLION M.Growth,Inequality and Poverty:Looking beyond Averages[J].World Development,2001,29(11):1803-1815.

[25]高峰,吴石磊,王学真.食物价格变动对农村贫困的影响研究[J].农业技术经济,2011(10):12-24.

[26]帅传敏,李周,何晓军,等.中国农村扶贫项目管理效率的定量分析[J].中国农村经济,2008(3):24-32.

[27]陈志,丁士军,吴海涛.帮扶主体、帮扶措施与帮扶效果研究——基于华中L县精准扶贫实绩核查数据的实证分析[J].财政研究,2017(10):103-112.

[28]许汉泽,李小云.精准扶贫背景下驻村机制的实践困境及其后果--以豫中J县驻村“第一书记”扶贫为例?[J].江西财经大学学报,2017(3):82-89.

[29]申克.学习理论:教育的视角[M].南京:江苏教育出版社,2003.

[30]贾斯特.行为经济学[M].北京:机械工业出版社,2020.

[31]何欣,朱可涵.农户信息水平、精英俘获与农村低保瞄准[J].经济研究,2019(12):150-164.

[32]赛佛林,坦卡德.传播理论:起源、方法与应用[M].北京:华夏出版社,2000.

[33]杨良松,周宇,刘俊.地方全口径财政扶贫支出评估——规模、结构与变迁[J].中国行政管理,2020(04):21-27.

注释:

1参见:http://www.xinhuanet.com/politics/2018-12/31/c_1123931806.htm。

2参见:http://www.gov.cn/xinwen/2020-12/29/content_5574955.htm?gov。

3(1)就本文而言,使用均值比较或者多元回归分析方法可能面临的内生性来源有三个:(1)联立性,即容易脱贫的贫困户分配到了某类特定帮扶主体(如行政级别较高的帮扶主体);(2)遗漏变量,即在模型中遗漏了某些影响脱贫同时又影响帮扶主体分配的变量,如性格开朗、交际能力强的贫困户更容易脱贫,与此同时这一类贫困户也更可能被分配到某类特定帮扶主体;(3)测量误差,如通过回溯式调查询问贫困户的收入可能就会存在较大的系统性偏差。基于事后观测数据对这些问题进行解决往往存在较大困难。

4(1)本文中帮扶主体是指由政府派出、与扶贫对象形成结对帮扶关系的人员或者组织。

5(1)在扶贫措施选择环节,利益关系可能会通过帮扶意愿来影响帮扶效果,因此可以归并到帮扶意愿效应当中,对此本文不再单独分析。

6(1)本文对调查对象进行了匿名化处理。

7(1)除第一书记外,区教育局的结对帮扶人员均为区教育局正式职工。

8(2)为了考察样本不平衡对本文结果的影响,我们从处理组中随机抽取与对照组数量相同的样本进行回归,分析结果表明样本的不平衡性并未影响本文结果。限于篇幅,估计结果没有报告。

9(3)在本文分析时段中,虽有部分贫困户脱贫,但根据脱贫不脱政策的相关规定,结对关系和扶贫政策均未随脱贫状态而发生变化。

10(1)本文中,扶贫需求指的是对扶贫需求的急切程度,也就是对贫困户的识别。

11(2)距离数据通过地图软件来获得。

12(3)即出生地是否在同一个县,通过身份证号信息获得。

13(1)选择40岁作为划分标准的原因在于这是样本中干部年龄的中位数。

14(1)关于外部效度,本文做了帮扶主体对帮扶效果影响的异质性检验,结果表明本文分析结果具有较强的外部效度。限于篇幅,估计结果没有报告,有需要的读者可与作者联系索取。