中国农村研究网

中国农村研究网

作者:范 可 发布时间:2017-08-22

信息来源:广西民族大学学报(哲学社会科学版)2013年第35卷第6期

【摘 要】认同在本质上是信任问题。当信任作为一种感觉出现在有着“我群意识”的共同体成员的脑海,必定是在遇见“他者”之时。因此,最原初的族群性意识实际上就是对“他者”的不信任,这种不信任感通过“种族中心主义”表现出来。民族主义时代也是建构“他者”的时代,在特定的历史条件下,对“他者”的极度不信任感可以发展成为仇恨。因此,如何在民族关系间建立互信是亟待讨论的问题。

【关键词】信任;认同;他者;民族;“包厢化”

一、问题的提出

近些年来,诚信与信任日益成为社会关注的问题,怀疑一切成为社会常态。人们对这样的状况无疑是不满的。本文立意不在于探讨信任和诚信缺失的原因——尽管会不可避免地有所提及,而在于如何使这一关注成为我们新的学术开发资源,以及如何认识业已存在的信任危机或者诚信缺失其实在许多方面为社会的合理运作提供了转机(范可,2013)。经典社会理论虽未直接讨论信任,但实际上无不将之作为社会整合之不言而喻的要素。例如,涂尔干(E.Durkheim,1965)讨论宗教时就强调集体参与仪式活动对于社会整合的影响,因为人们一起从事程序既定的仪式活动会对人们产生心理上的相互支持,从而有助于社会整合。因而,人们在仪式活动中的崇拜活动不啻是崇拜社会本身。显然,共同参与宗教活动的人们之间可以加强互信。在另一影响深远的著作中,涂尔干(2002)发现,自杀率的高低与社会的整合程度成反比。新教地区的自杀率比天主教地区高的重要原因之一,就在于新教强调个人的信仰与内省。可以想见,天主教对仪式参与的重视有助于释缓参与者的内在焦虑。涂尔干虽然讨论宗教生活与社会整合与社会团结的关系,但其后的逻辑则是关乎信任,这是社会之所以能整合与团结的最终要素。而共同参与宗教活动则是获得或者保持信任的有效途径。

涂尔干的表述为我们开启了一扇门,这就是直到20世纪下半叶才在社会人文学科的讨论中占据某种中心位置的课题——认同(identity)。经典社会学家虽然没有直接把认同作为一个术语或者概念来指涉人们有关从属性(belongingness)的情感与心理状态,但读者能感受到,它的影子潜隐在字里行间。如涂尔干的“再表现”(representation)、图腾以及祭坛现象(cult)的讨论(E.Durkheim,1965);韦伯(Max Weber,1973)有关族群和身份集团的诠释;贝拉(R.Bellah,1967:1~21)对“公民宗教”(civil religion)的分析,等等。换言之,共同参与,或者共同的经验,是产生认同感的重要途径。

人类学虽然强调认同建构性的一面,但也不否认它所具的“原生”的条件;这种所谓的原生性是建构之后的认同所必不可少的表述方式。对于不少社会学者和政治学家来说,群体认同实际上沦为政治的工具——尽管人类学者也认识到了这一点,但他们更愿意看到:即便是一种利用来争夺资源和话语权的工具,认同究竟是通过什么途径才得以建立并深入人心。本文将讨论,如果承认认同有其原生的一面,那它又是在什么条件下才得以可能呈现?这种呈现是否与信任有关?如果确乎与信任有关,那我们又将如何认识其他与认同有所交叉或者重叠的概念、现象,或者政治建构——如文化、族别、公民权(citizenship)等——与信任之间的关系呢?简而言之,本研究所关注的是认同与信任之间的关系。在以往的许多有关认同、族群性的讨论中,我们可能忘记了信任这一要素,或者因其是为不言而喻的预设而将之有所忽略。本文立意于重建两者之间的关系。

二、“我群意识”、族群性与信任

“我群意识”(we group consciousness)或者“群内意识”(ingroup consciousness)是美国人类学家亚当斯(R.N.Adams,1951:598~600)提出来的概念。亚当斯认为,这种个人与集体的一体感产生自日常或者周期性接触过程中的亲缘、地缘及其他事实,是共同的利益感、经济需要和友谊的联结,以及心理上对群体的依附。因此,在生活中仿佛只有类似复数第一人称的“我们”而缺乏单数第一人称的“我”。在这样的社会里,往往存在血族复仇的规则。显然,在这样的强烈的共同体意识下,信任不是个问题。有些群体在亲属制度上的称谓特点——如摩尔根(L.H.Morgan)所报告的那样,也反映了信任在人类社会的很长时间里,可能都不是个问题。这种状况与社群的生计水平和小规模有关。有限的生计水平与小的群体规模决定了成员们不分彼此,平均主义(egalitarianism)——原始共产主义——是基本社会关系和分配原则。

其实,在前工业社会里,每个人都与特定的一群人保持着“血溶于水”的“我群关系”。滕尼斯(Ferdinand Tonnies,1955)把前现代欧洲农民社会那种建立在血缘和地缘之上的小型与封闭的村庄称为“共同体”(或译“社区”)。所谓社会则建立在大规模都市与工业化之上,以法律和其他正式规章制度为架构。滕尼斯根据人们社会关系是否紧密和相互依存的程度来划分共同体与社会。涂尔干则相反,他把滕尼斯笔下的共同体称为“机械式团结”(mechanic solidarity);把都市化的工业社会称为“有机团结”(organic solidarity)。二者之间的区别是前者的人们的生产和生活以家庭为单位。由于语言和风俗习惯相同,不同的家庭可以聚在一起生活。可是,由于每个家庭多少都是个自给自足的单位,彼此间缺乏依赖,因此,很容易分开各行其是。所以,机械式团结无法长时间地把许多人聚在一起。后者则不一样,因为社会分工复杂,每个人都必须依靠他人方能得以生存。社会上的各种职业如同生物体的各种器官,缺一不可(Durkheim,1964)。这样的看法仿佛与滕尼斯相对立。其实不然,涂尔干是从社会分工上来看问题的,关注的是整个大的社会体。但是,他在讨论行业协会(occupational groups)的作用时,已经不言而喻地强调了信任的问题。[1]而信任成为一个问题恰恰是在社会从“机械团结”转变到“有机团结”的状态时发生的。换言之,在社会分工愈趋复杂,人们形成涂尔干意义上的相互依赖时,原先那种“我群”或者多少有“我群意识”那样的共同体已经渐渐在他们的生活失去重要性。尽管人们依然对自己的乡亲有这样的情感,但在大部分情形下,这样的情感对一个人的社会生活意义不大。一个人的交往不再局限于故旧亲朋,而是要面对全然陌生的人。对一位初次离开家乡的人而言,这样环境有风险感。信任别人并获得别人的信任于是成为杜绝风险的方式(范可,2013)。

如果我们同意信任之感有待社会从一种熟人状态进入陌生状态方有可能产生,那族群性的本质就是信任。学术界都同意,族群性的表达是原生性的(primordial)。族群成员在解释自己的群体归属感时,总喜欢在历史族群性(historical ethnicity)上做文章;喜欢说与群体或者部落内的其他成员一样,有着共同的祖先,说同样语言,等等。当然,在现代性让位于后现代性的今天,人们表达自己的归属不一定如此,但在涉及族群归属时,即便是现代叙事也得有些草根色彩和民粹逻辑。例如,“非裔美国人”这一建构性的认同就是如此。它强调祖先来自非洲大陆。由此可见,现代认同政治里的族群诉求至少在建构上要显示出草根色彩。但是,我们必须考虑到这样一个事实,即:在一个闭塞的“我族”内部,人们可能不会有具体的“他者”想象。换言之,在那样的情况下,人们应当不会有我们称之为族群性的感觉。所以,熟人社会的“他者”必定是陌生人。这种熟悉和陌生是族群排斥感由来的基础。有他方有我,我们很难想象澳大利亚原住民在与欧洲人接触之前会有任何族群性。如是说来,族群性确乎为一种社会关系。我们虽然可以从宗教、服饰、习惯和其他文化特质对族群进行区分,但必须考虑到这些都不是僵滞固定而是富有弹性与多变的(Erikson,1993:7;Smedley and Smedley,2005:16~26;马戎,2004)。

我们在考虑族群性问题时,应该对不同条件下的族群性有清晰的定位;以上提到澳大利亚原住民族只是为了便于理解族群性,它与当下诸多之多民族、多种族国家的族群性问题的复杂性无法相提并论。这样的族群性是典型的“原发”的——不仅就其表达内容而言,而且就感受到“他者”的存在而言。亚当斯把我群意识与对种族中心主义联系起来讨论,说明族群性的表达或者想法经常不可避免地填塞了种族中心主义的成分。种族中心主义是一种强调自身文化优越,自己的价值观天经地义的这么一种情感或者观念。这种状况普遍存在于人类社会,它产生的原因在过去是闭塞的条件,在当下则是妄自尊大、无视“他者”存在的文化原教旨主义。种族中心主义虽不一定导致剧烈的冲突,但在现代性的条件下,它可以成为资源为政客所利用。如果我们坚持族群性在本质上是一种社会关系的话(Eriksen,1993:7),那么,原生性族群性通过具有种族中心主义的表达显现出来。当代的族群性或者族群意识则多为建构的,甚至可能含有虚构的成分,所以更多的是主体间性(intersubjectivity)的问题。换言之,族群性或者民族并非特定的条件的结果,而是被看做社会建构的实体。根据这样的观点,有些客观条件是族群存在或者民族形成所必需的。但是——以民族为例——如果不培养民族主义的理想与情感,民族不可能形成(Hechter,2000)。当今,经常由精英操控的族群性现象又何尝不是如此?故而,我们通常从认同的维度来审视族群性。如果同意建构认同的同时也就是在建构“他者”(Sangren,2007:13~16),如果认可当代族群性现象往往因民族国家框架内资源与话语权的争夺而起,那么,尽管当下的许多认同依然诉诸那些貌似原生性的叙事,但在很多情况下,反映的却是弱势族群的正义诉求与寻求公平。当然,我们也不排除,有些族群性运动的出现未必关乎族群民众福祉。

以上讨论了“我群意识”、种族中心主义与族群性之间的相关性,并由此论证了族群性现象的本质就是信任的问题。在“我群意识”的条件下,群体内没有信任的问题,只有遇见非我群者时,信任问题才浮现出来。既然认定建构认同就是在建构“他者”,信任必定成为我们关注所在——因为“他者”即不被信任者或者难以被信任者。梁启超很形象地点出了民族(或者族群)意识的萌生:“对他而自觉为我”,因而遂有“非我族类,其心必异”之感。这是典型的不信任感。这样的感觉未必是敌意,也不一定非得导致敌意,但敌意却很容易由此而生。心怀鬼胎的政客们会利用这种“异”与误解之间的逻辑关联大做文章,为自己的行为寻求合法性。但是,我们必须清楚,符合逻辑并不意味着一定合理。

三、“他者”对民族主义的意义

在族群性与民族主义的语境里,“他者”在本质上就是不被信任者。不信任未必与敌意相等同,但是,在民族主义和国家的语境里,不信任可以发展成为敌意。学界几乎无人就民族主义与信任之间的关系进行讨论。但如果把“他者”带入讨论,我们可以约略感受到信任与民族主义之间的微妙关系。换句话说,正因为民族主义一定需要确立“他者”以为竞争对象、对手,乃至敌人,所以,在民族主义的话语里,不仅要把“他者”妖魔化,而且要将之描绘为对“我”的威胁。而妖魔化“他者”的最好的方式就是将他们刻画为欺诈成性、“亡我之心不死”者。福山(Francis Fukuyama,1999:51)说过,信任本身不具道德性,它不过是美德的副产品。换言之,如果一个人行为举止得体高尚,他或她一定为人们所信任。所以,敌人必定要被刻画为无耻之尤,毫无信义可言。由于前提是信用或者诚信,信任遂在敌我或者他我的问题上成为“批判的武器”,仿佛成了道德的化身。而对于敌人,只要能够达到目的,即便手段卑鄙也无妨,因为对敌人没有必要恪守信用。此所谓“兵不厌诈”。在我们的一些传统里,道德可以有双重标准,而信任在这样语境里荡然无存。

为了建立统一的国家或者民族认同,在民族建构(nation-building)运动中,除了需要妖魔化的“他者”,民族主义还需要在“熟悉的”陌生人间建立信任。因此,在民族主义叙事里,所谓的“共享”之类的神话是少不了的。所有的民族主义叙事都试图将民族描述为一个同呼吸共命运的共同体。当然,这样的共同体不是滕尼斯意义上的共同体,而是“想象的”——如安德森所揭示的那样。至于如何走到这一步,无论有多少归纳与总结,对于大部分的民族主义运动而言,其主要途径无非就是说服民众:我们有着共同的起源、共同的文化、语言与命运。这些,决定了我们的归属与性质。因此,世界上的许多国家政府惯用各种亲情、家庭和关乎身体的语言来赋予其诉求以直觉性(Herzfeld,2005:2)。18和19世纪是民族主义运动风起云涌的时代。鉴于其时也是欧洲列强走向巅峰参与争夺世界资源和殖民地的时代,鼓吹社会达尔文主义的民族主义实际上在心态上与帝国主义毫无二致。虽然,典型的民族主义那种民族国家的边界当与文化或者语言的边界相一致的诉求,看似有着对抗强权的意义,但是,最早提出类似诉求的国家其目的也是为了参与世界霸权与殖民地的争夺。二战以后,殖民帝国纷纷解体,许多原殖民地纷纷独立,相继成立民族国家。为了达到民族独立的目标,民族主义自然成了这些地区民众的诉求。他们仿照民族国家的模式建立自己独立的民族国家,试图统一领土内的各族民众,力求把他们塑造为同质性的民族群体。如果就对抗强权而言,这时候的民族主义无疑有着积极的作用。但如果在国家建设的过程中继续高举民族主义大旗无异于导致正在形成中的民族分崩离析——因为所有的殖民地地区都有着繁缛的族群文化多样性,而民族主义倾向于消解这种多样性。

如何使一个国家的民众有着统一的国家认同,同时又能自由地表达自身的族群或者文化认同,这是所有多民族国家的一大挑战。[2]诚如有些学者所指出的那样,许多民族国家内的边缘共同体(marginal communities)在民族国家叙事中和都市精英的眼里,体现着民族精华或者国粹(Herzfeld,2005:7)。因此,民族国家如何将境内的族群与文化多样性整合成为民族文化,除了国家和民族主义者本身的诉求与努力,还得自下而上地看,了解民众如何应对;以及这种应对所反映的究竟是民族国家话语之积极或消极的影响?这种积极或者消极的影响又如何参与编织地方性或者族群性话语?由一些分裂(disjuncture)的概念所组成的涉及“同”的叙事,无论从国家的立场或者学者独立的角度,都很值得注意。前者可以从中寻求更好的治理途径;后者可以从中深入发掘:在民族国家乃至于族群的叙事框架里,“凌乱”(fragment)的认同原有的“坐落”(localized)性实质如何被消解,并进而发展成为一种现代性建构?

民族不是滕尼斯意义上的共同体——那种不言而喻的信任在“想象的共同体”内是不存在的。但是,共同体成员那种建立在种族中心主义心态上的对“他者”的态度,却可能在民族建构的过程中发酵。民族主义者善于营造“共享”的叙事,没能参与“共享”的则成为“他者”。民族在形成过的过程中,一定要寻找或者树立一些对“我者”怀有敌意的“他者”。故而,有学者认为,应该从民族与国家之间关系的方面——而不是从民族国家的构成上——来定义民族国家(Dittmer and Kim,1993:1~31)。这是从主体间性来进行定义。由于我们无法离开国际政治的语境来考察民族主义运动或者民族这类现象的兴起,所以对所有涉及这类现象的概念要求从“关系”维度来进行定义也就顺理成章。我们也可以据此认为,民族(或者国族)认同其实就是国家与民族、之间的关系,取决于(构成民族的)民众对国家的认同(同上揭文)。换句话说,民族通常是在有了“自己”的国家之后方才形成。[3]盖尔纳也认为,国家出现于民族之前(Gellner,1983)。在他看来,工业化所带来的一系列变化推动了社会的同质化整合。民族便是在社会从异质性向同质性过渡的过程中形成的。[4]当然,在此过程中,如果没有国家的行动,民族意识或者民族认同不可能在民众当中自发产生(Hechter,2000)。国家所采取的行动,其实很简单,但多半都无法摆脱社会达尔文主义的框架。除以社会达尔文式的话语表达的自我期许之外,国家对民众的宣传使用的正是一套所谓共同起源、患难与共的亲属式说教,并由此造就一种仿佛自己就是家长的话语氛围,通过各种承诺及其兑现来换取民众的信任。民众对国家的信任由此而生,一旦认同于国家,民族认同也就产生了。[5]

前工业化时代的人们活动范围很有限。在日常生活中,受到紧密的血缘或者地缘纽带的束缚,遇到陌生人的机会很少,因此,与周围的人们同为一个共同体的感觉毋庸置疑。在进入工业化社会之后,人们普遍生活在陌生人当中,通过选择来建立相互协作的关系。选择何者来进行合作或者协作取决于信任。民族国家兴起于工业化时代,社会已经是陌生人的社会,如何定义共同体成了问题。如果承认信任是一个共同体所不可或缺的润滑剂的话,那么在工业化时代的共同体的核心价值必然是信任。在公司内部,如果要营造一种共同体氛围,领导层必然会强调全体员工的共同利益所在——一种一荣俱荣、一毁俱毁的价值关怀,使员工觉得自己是公司有机的组成。企业通过这样的方式来建立起与员工间的信任。而员工之间的信任也通过共享风险与价值而得以建立。民族主义的宣传其实也循此逻辑,但也只能在成员之间建立一种没有实质意义的空泛信任,而且这种“信任”还是通过对“他者”的不信任与敌视来取得的。当然,如是说并不否认民族主义有去殖民地化的积极意义。挣脱殖民枷锁的民族独立运动,或者一些独立国家(如中国和埃及)因为与列强的不平等关系所激起的民族主义运动具有反抗殖民主义与帝国主义的诉求(Duara,2004:1~20)。将殖民主义与帝国主义作为民族解放运动的敌人与“他者”,是正当的诉求。但在那个时代,争取民族独立的民族主义运动基本都是精英的斗争方略,殖民地的劳苦大众的参与不过是把民族的政治精英们推向他们梦寐以求的政治舞台。

我们应当把争取民族解放独立、反抗外敌入侵之际出现的民族主义,与盲目仇外的民族主义区分开来。民族主义本身所具有的现代性诉求对民众有着巨大的吸引力,因此,很容易被权力所操控。二战时期的法西斯政权无不利用民族主义来鼓动民众,把国家拖入战争的泥潭,成千上万公民成为国家的炮灰。所有的法西斯国家在对邻国采取军事行动之前,都玩弄指责别人背信弃义、不遵守国际法的把戏。如此看来,是否诚信,在国家确立“他者”、鼓捣民族主义的过程中,往往成为话语的核心。诚信或者信任在这样的条件下往往具有两种意义指向。其一,国家力图使公民对其信任,其方式我们在上文已经有所提及,比如家长式的亲属话语,对民众的承诺——保证经济的增长和民生等等;其二,力图使民众对“他者”不信任——必须在国际上确立假想敌和敌对国家——这类不仅不可信任而且还怀有敌意的“他者”。民族主义还有另一种状况。有些政权由于原有赖以立国的意识形态彻底崩溃,为了维系民心使民众不至于对政权失去信心,可能诉诸民族主义的某些元素。这样的叙事往往与民族遭受凌辱的历史叙述相结合。当权者虽然未必意在仇外,但这样的做法却很容易诱导产生仇外和盲目排外的情绪。通过排斥“他者”,民族认同得以确立。在很多情形下,民族主义运动寻找与建构的“他者”可以是莫须有的,并且可以被妖魔化为对“我”虎视眈眈者。

四、多民族国家认同政治中的信任问题

正如已经提到的那样,今天国际政治秩序的基本单位虽然以民族国家为形式,但在事实上,绝大部分的国家都是多民族国家,或多或少地存在着少数民族或者非主流民族的问题,许多国家也因此都有自己应对处理境内少数民族的方法。同样的,许多国家内部的一些跨境民族,或者宗教信仰上的不同派别、不同信仰的民族有着分离主义的倾向。这些分离主义倾向有些是历史遗留的问题,更有些是当代社会各种因素交织影响下出现的问题。也有一些国家,如马来西亚,虽然也是多民族多宗教的国家,也存在着族群之间政治经济不平等的现象,但国内不同的族群却从未否定其公民从属性或者国家认同。在此,值得思考的问题是,信任究竟在一个国家内部多族裔相处的实践中起什么作用?信任是否一定是不同族裔间共同相处却相安无事的前提要求?笔者认为,相互信任是不同族群或者种族和平相处的至善状况。然而,有些国家的族群关系状况证明,即便不同族群间无法消除彼此间的猜忌,也不见得无法和平共处。这种情况无论在历史上的过去和当今都存在着。今天的马来西亚就是这样一种情况。历史上的例子就更多了,哈布斯堡王朝、阿拉伯帝国、土耳其奥斯曼帝国是为其例。今天,对于所有国家而言,这种缺乏互信的相安无事至多只能是过渡性的,建立在彼此之间的相互信任与理解才是处理民族族群关系的最终目标。

在马来西亚,不同的族群精英都公开强调自身的族群性。陈志明指出,1969年以后马来民族主义的复兴及非马来族群对其的反应,一起推动这个国家成为一个“高度极化的国家”(a highly polarized nation)。马来民族主义(Malay nationalism)是一种意识形态,体现了马来精英的政治主张,即国家的马来文化特性和伊斯兰认同。这是一种“社群民族主义”(communal nationalism)[6]或者“族群民族主义”(ethnic nationalism);它意味着在一个多族群国家里,一个族群为了自身利益而突出文化民族主义或者族群自己关于民族的文化观。这样的民族主义在新兴国家——如马来西亚和印度尼西亚——很常见。面对华人这样的少数民族的影响,这些国家的本土精英寻求在经济上有更多的分享,并在有关民族观的构想上占据支配地位。在实践上,这样的民族主义表达服务于本土精英的经济和政治利益(Tan,2012:1~25)。

马来西亚执政党巫统(UMNO),在族群问题上玩弄陈志明称之为“恐惧的政治”的手法,有效地操弄对华人强大经济实力的隐忧,以及对马来文化因此而可能在国族建设过程中日渐衰颓的担心,来获得马来人和非马来人(政府在人口分类上将他们归并到马来人类别)的支持;另一方面,又“不情愿地”通过发掘对伊斯兰党(PAS)可能领导伊斯兰国家的担心,来寻求包括华人在内的所有非马来人的支持。通过运用社群/种族政治(communal politics)来保护“马来人的利益”,使马来大众更加依从于由巫统所主宰的马来西亚政府,这是马来西亚执政者真正目的(Tan,2012:1~25)。所以,马来西亚虽然不存在在寻求脱离的民族主义运动,但我们看到,通过营造“恐惧”(更遑论不信任)也可以导致关系并不和谐的不同族群,至少暂时性地相安无事。

美国自从20世纪60年代以来,族群和种族关系有了重大的改善。虽然,美国黑人经济地位的改善并不那么醒目,但是在政治生活和文化生活的参与和贡献上,已令人刮目相看。且不说奥巴马连续两次当选总统象征着美国黑人政治地位的提高,在其他许多方面,比如在两院和州、郡、市的各级也都涌现了大量的政治家。其他族群,如美国原住民、西班牙语裔美国人以及亚裔,在社会条件的改善和政治参与上也有很大的提高。这在过去是不可想象的。

在族际和种族关系上问题上,从殖民时代起,美国经历了一个摧残、隔离、同化并举到放弃同化,主张文化多样性和社会多元的过程。殖民时期乃至于建国早期,美国主流社会对原住民——美国印第安人,采取的是一种堪称文化摧残的做法。这种情况不仅与殖民时代的经济结构有关,也与早年移民美国清教徒容不得“异教徒”的态度有关系。美国建国之后,对国内的非清教徒公民采取同化政策,试图用盎格鲁-撒克逊白人清教徒(WASPS)的文化价值观来同化其他族裔。政府在印第安人保留地里建立学校,并在社会生活的各方面奉行独尊英语政策。几代人下来,美国的原住民几乎完全失去了自己的语言,文化日趋衰颓。与此同时,还有主要针对非洲裔的种族隔离制度。印第安人主要生活在保留地里,地理空间限制了与其他美国人的全面交往,保留地自治政策也使他们能在文化上一息尚存。对待黑人则是同化与隔离齐头并进。黑人因殖民地奴隶贸易从非洲来到美洲,他们必然被迫在种植园和其他经济领域内从事最为笨重低下的工作,也因此而长期处在社会的最底层。但他们绝非主流社会所期待的同化对象,正如斯泰因伯格(Steinberg,1989:42)所指出的那样,在20世纪初期,虽然来自欧洲的移民一样与美国的种族群体都遭到主流社会的歧视,但这种歧视却传递着不同的信息。对欧洲移民,这种歧视意味着,“无论你是否愿意,你迟早将变得与我们一样”。同化,不仅可能而且被期待。对于身份低下的种族群体则是,“无论你们和我们有多像,你们还是与我们不一样”。[7]显然,从美国主流社会的立场来看,族群性可以改变和超越,但种族无法改变。因此,如果认为黑人在社会与文化的许多方面被涵化或同化,那并非主流社会或者国家政策的要求,而是因为生活在以白人清教徒为主体的社会所致。可以认为,对于美国黑人而言,在种族隔离制度全面废除之前,如果他们有任何程度的同化的话,那是一种“偶然”或者“意外事故”,隔离才是必然和本质性的。

美国历史证明,清教徒定居者[8]和美国独立宣言和宪法所推崇的普世价值并不是一开始就是“普世的”,如同古希腊城邦国家和古罗马的民主与自由只对自由的公民有效那样,最初,它的“世界”只有白人男性清教徒!正因为如此,才会有“熔炉”这样的说法——或者隐喻的出现。作为一个主要由移民组成的国家,文化和族群差异显而易见。白人清教徒虽然自称定居者,但也同样是移民的一部分。“熔炉”隐喻着生活在美国的不同文化与族群背景的移民在美利坚大地上相互交融,形成一种新的美利坚文化和民族。所以,在本质上,“熔炉”是民族认同建构的隐喻。虽然这一理念倡导创造一种全新的美利坚文化与民族认同,但是,从移民的角度来看,却可能是融入盎格鲁-撒克逊清教徒文化的要求。有学者认为,美国在改善族群和种族关系上的进步,是因为奉行以“熔炉”为象征的同化政策所带来的(胡鞍钢、胡联合,2011)。其实,这是不正确的。美国学术界普遍认为,20世纪60年代发生的民权运动标志着“熔炉”理念的破产。美国学者迪克斯坦(MauriceDickstein)对此有深入的叙述(迪克斯坦,1985)。

迪克斯坦指出,马丁·路德·金所领导的民权运动仍然认同于消解族群、文化多样性,以盎格鲁-撒克逊清教徒文化为主的熔炉理念。当时,黑人的反对种族隔离运动与其说是争取公民和政治权利的自由,还不如说是目的在于使主流社会感到他们不应被排除在“大熔炉”的理念之外。马丁·路德·金那篇脍炙人口的演说“我有一个梦”充分表达了这种理想。马丁·路德·金遇刺彻底唤醒了黑人民众。迪克斯坦认为,此后随即发生的城市黑人暴动标志着黑人自我意识的觉醒。这一觉醒以对主流社会价值观的反叛和与主流社会决裂的态度表现出来,甚至带有狂暴的民族主义色彩。从那个时代之后,文化多元主义的主张在社会上日益占据上风。“熔炉”理念成为明日黄花和族裔研究所批判的对象;对族裔传承的尊重已经成为社会主流。表达种族与族群关系的隐喻从“熔炉”转变成“沙拉”(salad)和“马赛克”(mosaic),是为和而不同,相互容忍与理解的表达。所以,如果说美国社会的族群与种族关系在近半个世纪以来有令人印象深刻的积极变化的话,恰恰是因为政府和社会各界放弃了同化政策,而非相反。而“同化”一词也因其政治上不正确在社会上基本被弃用。不久前,笔者在电视上看到对一位来华招生的一所加州私立高中的校长的采访。这位校长在提到他的学校的“使命”时,用了“同化”一词,但内容已大异其趣。他所谓的“同化”指的是如何帮助新移民尽快适应美国社会的生活与文化。即便如此,我与一位美国同事谈到此事时,他仍然觉得,对一位校长而言,使用“同化”一词是不合适的。

美国的族群和种族关系能有今天堪称积极的状况,还与饱受争议的“平权法案”不无关系。今天的美国社会不仅在文化上表现出相当的同质性,而且族裔文化多样性也十分引人注目。哈克特指出,美国政府推动多民族政体的构想促成了这种状况。[9]换言之,这与美国各级政府和制度机构对弱势群体的扶持有关。正如“沙拉”和“马赛克”隐喻所表达的那样,放弃同化政策并不是互不往来的宣言,而是各族裔保持自己的文化传承,和谐相处;人们依然可能在延续自身族裔文化传承的同时,保持自己的国家认同。民权运动之后,美国政府改变了过去对移民那种试图“化”而了之的策略,转而通过对个人基本权利的尊重与强调,以及公平正义的制度性诉求来强化国家认同。当今,美国人的国家认同实际上是对美国《独立宣言》和宪法制度精神的认同。有意思的是,美国民众又是所有发达国家中,对政府最不信任者(Fukuyama,1999)。笔者认为,正是这种对制度的信任与对权力的不信任的传统组合,迫使美国政府在处理种族和族群问题上不断有所改善。

无疑,美国在族群和种族关系的进步令人刮目相看,但是历史的积淀依然在意识深层或者无意识当中影响着许多人。正如人类学家哈里斯(Marvin Harris,1999:73~76)指出的那样,无论能否在客观上证明种族的存在,但在“主位”上,种族无疑是存在的。既然如此,那歧视就不可避免。制度性的歧视不存在了,那其他呢?事实证明,直到今天,少数族裔——尤其是黑人和非白人西班牙语裔美国人,在各种医疗和公共卫生服务待遇上与白人相比,相差仍然悬殊(Smedley and Smedley,2005:16~26)。不同族裔的美国民众要达到真正的平等与互信还有很长的路要走。

存在数百年的种族观念是根深蒂固的,要求在废除种族隔离制度仅半个世纪的时间里就完全将它根除是不可能的任务。但是互信在改善毋庸置疑!奥巴马能够成为总统,并且获得连任说明了一切!美国社会的有识之士深深懂得,要增进不同族裔之间的互信就是多接触以加深彼此间的了解。因此,美国的许多学区都在中小学生里面加强有关族裔教育的内容。有些城市,如西雅图,甚至打破学区之间的限制,长期以来坚持让不同族裔学生能够在一起。美国学校条件和师资水平与地区税收多寡呈正相关,而居住区体现了社会分层。因此,在中产阶级和中产阶级以上居住地区的学校里,不仅师资优良,条件优越,而且几乎看不到非洲裔和拉美族裔的孩子。这显然已经形成了区隔,打破学区限制就是为了打破这样的区隔。尽管该计划因为加大各方面成本和行政开支,引来许多诟病,但西雅图学区的领导层相信,他们这样做是为了推动不同族裔间的相互理解与信赖,是有意义的,坚持至今,已逾三载。美国社会族群关系的改善就是这样,如同涓涓细流,点点滴滴地日渐改善。

五、讨论与结语

几年前我在校园里开了门有关社会学原理的公选课,选修的学生有时超过三百多人。由于我的训练背景是人类学,这门课自然有更多的人类学色彩。我注意到,在讲台的左前方的一个角落里,总是坐着一群来自新疆的少数民族学生。在学期即将结束的最后一次课后,他们迎上前来,对我说,我是他们遇到的第一位讲课涉及民族国家和少数民族问题的教师,他们对此表示感激。一位维吾尔小伙子对我说:“都说我们也是中国人,可是从小到大在学校里所学的有关中国历史、文学的内容,都没有提到我们,这种情形正常吗?”我非常理解这位小伙子的困惑。当然,他知道许多关于“正统”的历史和文化。难道不是吗,在我们的教科书里,所谓的中国历史不就一直华夏正统么?除民族院校之外,中国国重点院校里的广大同学对国内其他民族了解的情况又有多少呢?在许多985重点大学里,同学们对少数民族不仅了解甚少,而且许多人根本不愿去了解他们,去思考国内民族问题现状。社会大众有关少数民族的知识,除了来自官方掌控的媒体和与之不无关系的文学艺术作品之外,就是来自道听途说。有关少数民族的文学艺术作品大都都有着很强的意识形态色彩和沿袭“正统”的民族叙事。而至于官方所建构的有关少数民族的叙事体系又当如何呢?用认识论的眼光来看的话,问题很多。这套知识体系传递给主流社会的一般民众是一套有关发展和人口的分类,不客气地说,传递着有关少数民族的另类刻板印象。简而言之,少数民族被认为处于落后的“社会发展阶段”,因此只能在发展的图腾柱下垫底,或者处于低端的位置(范可,2012:48~84)。在我们这个对民族进行确认、识别的多民族国家里,社会公众对少数民族显然关注不够。而我们的一些政策虽然意在扶持少数民族,但在实际上却可能导致主体民族公众与少数民族社会民族存在着事实上的区隔(de facto segregation)。

对于所谓“第二代民族政策”(胡鞍钢、胡联合,2011),笔者实在不敢苟同。推行同化政策在各民族有着强烈主体性和自我意识的今天能走得通吗?两位作者在论文中把前苏联作为一个反例提了出来。诚然,斯大林在历史上曾为某种不可告人的目的,将一些少数民族连根拔起,迁到其他地方。但是,如果前苏联政府真的奉行民族压迫政策,那为什么有些加盟共和国在苏共垮台时不同意苏联解体?对此,郝时远列出前苏联各加盟共和国公民关于是否脱离苏联态度之数据可以为证(郝时远,2012)。显然,苏联解体的主要原因除执政党崩溃之外,与前苏联的民族政策没有直接关系。哈克特也看到了这一点。他指出,前苏联其实是真正意义上的联邦。如同哈布斯堡王朝那样,前苏联诉诸“非直接统治”(indirect rule)以将分布在广袤领土上的不同加盟共和国打造成统一的国家。尽管苏联试图在境内全面提高俄罗斯文化的地位,但直到1989年,在许多加盟共和国内,除社会精英之外,广大民众都说不了标准的俄语,与俄罗斯人通婚者也很有限(Hechter,2000:68~69)。

有一点必须提及的是,前苏联政府和民众的族别意识其实并不强。这可能与原先帝俄背景和苏共的共产国际背景有些关系。共产主义运动原先就是跨国的,与民族主义毫不相容。虽然第二国际领导人,被称为“社会主义教皇”的考茨基(Karl Kautsky),改变斗争方略,抛弃暴力革命,走向改良主义和议会道路,在共产主义运动中首次提出了“民族自决”的口号,但很快遭到了激进的共产主义者的反对。俄罗斯1905年1月的革命标志着考茨基和第二国际无法见容于苏俄(Priestland,2009:52~60)。苏俄共产主义者依然将共产主义运动视为解放全人类的暴力革命,继续其组织和斗争的国际性。由苏俄主宰的“第三国际”和苏联,延续了这一传统。因此,早期的苏联党和国家领导人当中,非俄罗斯人和外国人的比例大大超出俄罗斯人。且不说包括斯大林在内的苏共早期领导人的国际和多民族背景,即便到了赫鲁晓夫和勃列日涅夫时代,前苏联主要党和国家领导人中,非俄罗斯人一直多于俄罗斯人。所以,“第二代民族政策”的倡导者不仅误解了美国的族裔政治,也误解了前苏联的多民族治理方式。从所了解的情况来看,在前苏联加盟共和国中,中亚五国反倒最不愿意苏联解体(郝时远,2012)。这一事实可能出乎许多人的意料。其实,原因很简单。第一,很明显,在苏联时期这些国家享有几乎完全的自治;其次,民族国家构想在苏联欧洲部分的加盟共和国里显然更有传统和历史根源。况且,早在苏联解体之前,乌克兰和白俄罗斯在联合国里一直有自己的席位。

在这里,我们还需要再次提到信任。笔者认为,民族之间的社会信任不仅需要而且十分必要。这种信任的意义与个人之间的信任是不一样的。民族之间的信任指的是,人们不应有“非我族类,其心必异”这样的心态。换言之,我们不能因一个人、一个群体不同的民族或者宗教背景,便对之不信任。这应当更是执政者的理念。因为只有首先对被治理者委以信任,不把非主体民族视为另类,才能得到被治理者的积极回应。[10]如何建立信任?在目前的现实条件下,贸然施行同化政策显然是反其道而行之。但是,对少数民族的扶持也不应导致产生某种区隔——如同上文提到的那样——主流社会的公众对少数民族了解的局限和不愿意去了解。最近,美国政治哲学家桑德尔(Michael Sandel)有一本书引起了许多人的关注。这本书的书名是《什么是钱不能买到的》(Sandel,2012)。这本书讨论的问题仅在人们如何互信的问题上与本文的讨论有关。在书中,作者提出了“包厢化”(skyboxification)的概念。他认为,人们克服或尊重彼此间的差异,需要的是在日常生活中相遇。显然,根据桑德尔的意思,要是连相遇的机会也很少的话,互信如何能产生呢?因此,他说,社会需要的是大家共同参与某些活动,分享生活,并在此过程中产生情感交流,以及对所生活的地方和国家的认同。他用了球场里的“豪华包厢”作为隐喻来批评美国社会极度的市场化,钱可以决定一切;机场的特别通道、医院的特殊待遇、球场里的豪华包厢等,只要有钱就可以得到这些优惠。这样做实际上把不同身份、不同族裔、不同其他背景的人隔离开来,把社会划分为权贵和一般人,公民的活动出现了区隔化,政治共同体的基础因此可以遭到破坏。我想,桑德尔的这些表述我们可以用来反思我们实行已久的民族政策。在哪些方面我们的民族政策是否也导致了“包厢化”这类事与愿违的结果?我们应当如何进行改进等等。

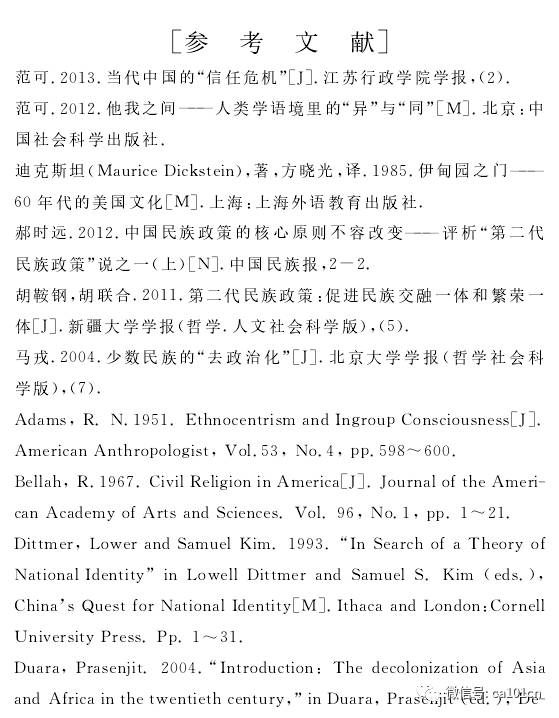

参考文献:

[1]类似的讨论还有托克维尔(Tocqueville,1945)所谓的现代社会“社团的艺术”(arts of association)。

[2]真正意义上的民族国家不外冰岛、葡萄牙、韩国、朝鲜等有限的几个。绝大部分国家都是多民族国家。即便是葡萄牙,也因为大量外来移民的涌入,日渐失去其单一民族的特点。

[3]对国家的认同并不意味着也认同具体的“当局”。如美国民众认同于美利坚合众国,但并不一定认同于布什当局或者奥巴马当局。

[4]盖尔纳的这一论断仅仅是就民族主义在历史上最初出现的条件而言的。当今不少要求自身独立的民族主义运动崛起于某一国家的领土内,则未必如此。许多这类要求独立的地区或者民族在历史上从未有过自己的政权,更不用说政治版图。如果民族国家形式没有成为人类政治群集(politicalcollectives)的最高形式和国际政治秩序的基本单位,这类民族主义不可能出现。

[5]这么说仅是就一般意义上而言的,民族主义可以分为一些不同的类型,而国家主导的民族主义在这方面最为明显。关于民族主义的分类见(Hechter,2000)。

[6]Communal是英联邦国家广泛使用的术语,可以用来指涉“种族”。陈志明认为,该术语的好处是在文化和政治的意义上表达族群,从而与生物学意义上的“种族”一词判然有别(Tan,2012)。

[7]原话是“you will becomelike us whether you want or not”;“no matter how much you like us you are,you will remain apart”(Steinberg,1989:42).

[8]亨廷顿将最早移民北美十三州的白人清教徒称为“定居者”,本文亦从此说。

[9]值得注意的是,这种多民族政体不存在着按照族裔背景分配位置的情形。但是,少数族裔、女性和残障人士申请公职则受到政府鼓励和社会各界的广泛支持。

[10]国内公众似乎习惯于将及部分划为另类,这可以从一些用语表现出来。比如,“同胞”。我们可以透过使用这个词的情境,来理解这个字的排斥性意涵——它只用来形容少数民族、港澳台和少数民族。我们可曾听到过什么“江苏同胞”或者“福建同胞”这样的组合?