中国农村研究网

中国农村研究网

作者:曾雄生 发布时间:2017-01-02

信息来源:农史研究资讯

中国自古以农立国。国家对农业的重视形成了一些传统,劝农便是其中之一。从最高统治者皇帝到地方官员,都肩负有劝农的使命。皇帝在每年的特定日子都要举行籍田大礼。地方官员也有相应之举。特别是宋代以后,州县官员在每年的二月或八月稻、麦将种之时(一般是在农历的二月十五日,也有在八月十五日加办)都要下乡劝农。劝农活动的一项重要内容就是发布劝农文。先由地方官向父老宣读,再在各处张贴。朝廷每次举行藉田大礼,或有颁布其它与农事相关的诏文,也要印发各地张贴。这是中国传统社会官府向民众传递信息的主要形式。

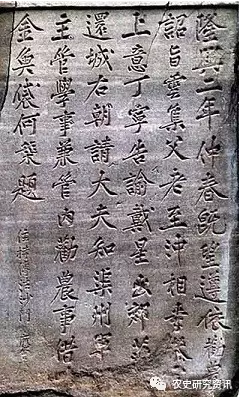

宋代劝农图

《劝农文》一般重在对劳动者进行政治和道德劝说,以提高其劳动积极性,对于农业生产技术性问题,则不在讨论之列。南宋吴泳(约公元1224年前后在世)的《劝农文》最为典型。

今春气向中,土脉渐起,正是东作之时,如谷之品,禾之谱,踏犁之式,戽水之车,辟蝗虫法,医牛疫法,江南秧稻书,星子知县种桑等法,汝生长田间,耳闻目熟,固不待劝也,惟孝悌与力田同科,亷逊与农桑同条,太守惧尔未必能家孝亷而人逊悌也,故躬率僚吏,申劝于郊,尔其修乃身,顺乃亲,睦乃邻,逊乃畔,既种既戒,自此月中气至八月寒露,谷艾而草衰,西畴毕事,则买羊豕酒醴,以祀田祖,以报丰年,岂不为汝农夫之庆,敬之哉,勿懈。

从10世纪以来的实践来看,劝农过程中的官民关系显然没有处理好。地方官把劝农看作是例行公事,并不是要真正解决农业发展中所存在的问题。农民成了看客,但他们对这种劳民伤财贻误农时的活动不感兴趣,对有些官员以劝农之名,行游玩之实,并借机宴集宾客,鱼肉乡民,更是反感。至于《劝农文》的内容对农民也没有吸引力,由于农民大多不识字,自然无以卒读。复由于官员多非本地人,宣读起劝农文来,也都打着“官腔”,这对百姓来说,缺少亲切,听起来也兴致索然,甚至充耳不闻。这是一种普遍现象,时人便有诗曰:“是州皆有劝农文,父老听来似不闻”。

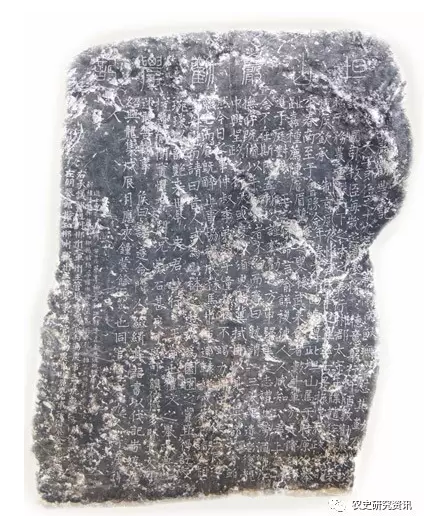

南宋《坦山岩劝农记》

有名无实的劝农活动并没有取得预期的效果,甚至因扰民取到负面效果,因而受到多方的批评。有人建议略去劝农活动中的“繁文末节”,“以免亲诣烦扰之害”。朝廷也采取了一些措施,防止地方官员在劝农活动中出现不正之风。宋高宗赵构要求禁止各地官员下乡劝农期间置办酒席,请客送礼。但这个禁令到底起到多大作用是值得怀疑的,因为到了南宋末年仍然看到这样的规定,“诸守令出郊劝农(每岁用二月十五日)。不得因而游玩及多带公吏,辄用妓乐宴会宾客。”只是到了元朝初年,元世祖忽必烈至元二十八年(1291),才废除了官员亲自下乡劝农的制度,改为发布书面文告。

为什么一个好的制度,却得到了一个坏的结果?何以农民对劝农文不感兴趣,甚至嗤之以鼻?当事者在反思其中的原因。有人将其归结为《劝农文》所用的语言文字难懂。的确传统社会中,农民大多目不识丁,官员在《劝农文》中强调自己只是“识字一耕夫”,也说明耕夫是不识字的,他们的生产经验和技能主要是通过自身的经验积累,父子兄弟的言传身教而代代相传,甚至没有“文字下乡”之必要。《劝农文》在农民的眼里只见“行行蛇蚓字相续”,根本无法读懂,加上有的官员在写劝农文时喜欢“古语杂奇字”,以炫耀自己的知识和文采,更让“田夫莫能读”。以吴泳的《劝农文》为例,他所提到的农作物品种、农具、水稻种植技术、治蝗技术和家畜防病技术等,对于农民来说的确是“耳闻目熟”,但他在《劝农文》中大量使用典故,则断不是他所管辖下的宁国府的一般农民所能知晓的。如所谓“禾之谱”,当指的是北宋曾安止所著水稻品种专著《禾谱》;“踏犁之式”,指的是北宋淳化五年,宋、亳数州牛疫死者过半,太子中允武允成献踏犁,运以人力,即分命秘书丞直史馆陈尧叟等,即其州依式制造给民;景德二年,内出踏犁式,诏河北转运使询于民间,如可用,则官造给之。 “星子知县种桑法”则指的是南宋朱熹任职南康军时,其管辖下的星子县(今属江西)县令王文林所著《种桑法》。至于“孝悌与力田同科”则用的是汉唐时期的典故。汉唐时都曾设立孝弟、力田等科,用以奖励在农业生产和孝敬老人等方面卓有成绩的人物。这些典故对于农民来说,是难以知晓的。他们出现在劝农文中只会拉大与农民的距离,无助于农民对劝农文的理解。有些官员也认识到这点,并为此做过努力,在行文上尽量少用冷僻生字,在内容上也尽量通俗易懂,在语言上要“以里巷通晓之言”,力求“浅易”,拒绝“艰深”。也有官员从更深层次去找原因,认为官员自己对农业缺乏了解,劝农文“空话连篇”,没有真情实感,不能打动百姓,才是《劝农文》遭到冷遇的原因。为此有的官员改弦更张,另辟蹊径进行劝农。他们对农民“晓之以理、动之以情、施之以威”,方法就是讲述自己的出身和背景,试图拉近与百姓的关系,以提高农民对自己的信任度。也有的地方官员身体力行研究农业,写作农书,成为农学家,如吴泳《劝农文》中所提到的“星子知县种桑法”,便是适应劝农的需要而出现的。除《种桑法》之外,星子知县王文林还有《种田法》,“尤为详细”,朱熹在南康军任职期间也曾一再加以推广。南宋以后的劝农文一改此前空洞说教的官样文风,而加入了一些技术内容,成为中国农学的传统之一。元代王祯、鲁明善,明代的袁黄、邝璠等都是出于劝农的目的,研究农业,成为农学家的。只是他们所写的劝农文和农书,有多少会被农民所接受,则还受到社会结构、官僚制度,以及其他因素的影响。

《劝农图》

《劝农图》

官民二重结构是中国传统社会的一个重要特征。这一特征因为官僚制度而强化。中国历来有“异地为官”或“地域回避”的传统,主要官员不得在本人成长地任职。但作为一个外乡人,《劝农文》作者与其所诉求的对象是对立的,一方面官员对其所管辖下的这片土地和人民没有感情,也不懂当地的语言,一口“官腔”,与百姓难以沟通,尽管官员们试图树立亲民形象,甚至说:“从来守令与斯民,都是同胞一样亲。”但他们的努力并没有奏效。更有甚者,压根没有为民服务的思想,而专心于鱼肉乡民,正如吴澄在为陈襄《州县提纲》所作序中指出,“(州县之官)近年多不择人,或贪黩,或残酷,或愚暗,或庸懦,徃徃惟利己是图,岂有一毫利民之心哉?”在这种情况下,官员们的所作所为自然很难得到地方百姓的拥护。劝农和《劝农文》不受农民的欢迎,便和中国传统社会结构及官僚制度有关。