中国农村研究网

中国农村研究网

作者:程亚文 发布时间:2022-02-28

信息来源:《学术界》2020年第2期

【摘 要】近世以来,很多国家的人口特征都在发生变化,普遍经历了农业、农村人口向工商业、城市人口的转变。在城市化过程中,国家既有治理体系的转变常常落后于社会生活的改变,因此会诱发政治难题。泰国在20世纪下半叶以来随工业化而来的城市化,同样造成了政治制度和治理体系的不适应,而1980年代以来的经济全球化,则进一步加剧了泰国的政治紧张程度。进入21世纪以来,泰国的政治动荡更加令人瞩目,对此需要树立起两种空间视角,一种是泰国内部在产业体系、人口结构、教育水平等方面的变化,另一种是泰国所处的外部环境的变化及其内部化。在以往时代,国家在相当程度上可以独立于其他国家而存在,因此政治动荡主要出于内部因素,但在全球化语境下,通常所说的外因也已经扮演起重要角色,甚至有时已内部化,转变成关键因素,这些因素加剧暴露了泰国政治制度本就存在的局限,使其出现国家失能现象,而重建国家能力将十分艰难。全球化时代的这一现象,在其他一些国家也会存在。

【关键词】城乡对立;政治抗议;国家能力;利益疏离;全球化内化

自2006年他信政府被军事政变推翻后,最近十余年来的泰国,政治上一直给人以动荡不安之感。2018年11月18日至12月5日,新加坡智库索夫萨东南亚研究所进行了一次在线调查,旨在了解东南亚人对东南亚事务的认识及看法。在回答“谈到东南亚面临的安全挑战,您最关注的是哪些因素?”时,78.3%的泰国受访者所选择的最关心的问题,乃是国内政局动荡。1这显示泰国未来要建立起稳定的政治秩序,还要付出很多努力。泰国在政治上的不稳定,并不是一个新现象,但相比20世纪下半叶的大多数时间,近年来泰国的政治对立和混乱,明显在程度上要强得多。在分析发展中国家的政治动荡问题时,一种常见的理论范式是这些国家对工业化和城市化的不适应,也即在工业化的过程中,城市化也将迅速发展,从而改变了一个国家的经济形态和社会结构。从以农业经济、农村社会为主,向工商业经济、城市社会为主转变,公民身份也相应地发生由农民向市民的转换。在此过程中,工业化进程滞后于城市化进程、政治制度的变革不能跟上工商业经济和城市化的需求,会使政治动荡容易发生。麦尼尔(William H.McNeil)的《竞逐富强———西方军事的现代化历程》(The Pursuit of Power:Technology,Armed Forces and Society sinceA.D.1000)一书,就很好展现了18世纪晚期和19世纪初时的法国与英国,在第一次工业革命之际,因工业化发展滞后于城市化进程,既有政治制度不能消化越来越多的由农民转化为市民的时候,英法政府在政治上遭遇了巨大的困难,而为化解这种政治难题,英法等国当时的一个重要选择,是由国家进行战争“投资”,吸纳年轻人入伍。2这种办法当然不能被今天的泰国所应用,这决定了泰国在调用政治资源化解政治诉求时存在局限性。泰国近些年来所面对的政治问题,与以往一些国家在工业化和城市化过程中出现的情况,有着很大的相似性,但与这些国家以及泰国本身在20世纪下半叶前期又有所不同的是,进入1980年代以来,经济全球化是需要特别考虑的新变量,它使以城市为主要场所的政治纷争在动力来源与表现形态上都有了一些新的特点。本文因此致力于从“内”和“外”的双重视角,来审视泰国的政治纷争。“内”既指向空间,即以一国为“内”,也指向内涵,即指政治制度和政治思潮的演进如何突破了国家治理能力的极限。“外”则指向影响一国政治的外部因素,会塑造“内”的形态和走向。1980年代以来,经济全球化是影响各国经济、社会和政治的关键性外部因素,泰国也莫能外。本文将考察在经济全球化进程中,随产业结构调整和城市化的推进而给泰国政治带来的影响,即经济全球化与城市化的相互强化、“内”与“外”的彼此交织及“外”向“内”的转化,如何造成了国家失能,助推了政治纷争。

一、表象:城乡鸿沟

近些年来泰国陷入频繁的政治动荡,大多数观察者认为这是由于“城市精英与中产阶级”同“农村中的大多数”二元对立所造成的结果。3形成政治僵局的原因是多方面的,但对当下的泰国来说,城市与农村并立的社会结构及其相互牵扯、难以妥协的利益诉求,却是极为显眼,甚至可能是最为关键的一种利害关系。从现象上看,2006年以来的泰国政治动荡,基本上是发生在城市,又主要是发生在首都曼谷,可谓“城市抗争运动”,然而,城市抗争的导火索即泰国政治中的争议性问题,并非只在城市,很大程度上却是来源于城市与农村意愿之间的尖锐对立,是政治意见“从农村包围城市”的一种结果。“农民在什么条件下由以村庄为基础的谋生型生活转变到持续地参与村外制度的生活,这是现代化研究中的关键问题”,4J·米格代尔的《农民、政治与革命———第三世界政治与社会变革的压力》一书,就非常鲜明地指出了国家中心会如何受到外围地区的影响,“争夺社会控制权的斗争不只存在于国家的发号施令的上层和精英集团内,这种斗争的结果很可能是由那些远离中心城市辉煌灯火与豪华轿车的事件所决定的。”5这一论断同样适合于用来分析当下泰国的政治问题,“反他信”的“街头政治”与“挺他信”的“选票政治”之争,是泰国长期以来“重城市,轻农村”的政策所引起的城乡割裂的政治反映。

(一)两大网络折射泰国政治抗争新面向

2006年以来的政治抗争中,最引人注目的是泰国政治两极化为两大网络,即2006—2008年领导反他信抗议的人民民主联盟(PAD,其支持者俗称“黄衫军”),在2009—2010年领导亲他信示威的反独裁民主联盟(UDD,其支持者俗称“红衫军”)。如泰国学者纳鲁门·塔布坎彭所述,PAD政治网络结合了精英/城市公民团体以及军方、官僚体系、中产阶级活跃分子、社群主义NGO活动者、小农、保守派学者、企业家以及王室部分成员,其旗下最具代表性、最强有力的群体是受过教育的城市中产阶级以及白领劳动者,穷人则沦为了PAD网络中的少数派或点缀。相反,UDD是由许多农村地区的小型组织构成的松散政治网络,其政治定位为“农民对抗贵族”。3

两大政治网络的出现以及持久的街头抗争行为,是泰国政治在新场景下出现的新现象,在此之前,泰国曾有过1950年代的工人维权、1970年代的学生运动和1990年代的中产阶级运动,但前两者的主要诉求并不是参政权,而是对自身经济利益的关切和对独裁政权的反抗。在1970年代之前,“公民抗争”式的政治博弈在泰国还未出现,当时泰国所存在的是“权力—权利”的对冲机制,6一方面否定宪政体制,封闭开放式的权力结构,避免无序的政治权力博弈,另一方面努力推动社会经济的高速发展,赋予民众更多的发展权利,创造更好的发展条件,改善民众物质文化生活水平。在这一阶段,下层民众虽然能得到上位者的关爱,但无权参与决策,处于被动的顺从地位。而在进入1970年代后,随着教育的普及、城市工商业的发展,在工商资本集团兴起的同时,为数众多的城市中产阶级也开始产生,从1971年至1990年,泰国农业劳动力占全部劳动力的比重从79%降至60%,而制造业劳动力则从4.08%增至11.30%,服务业劳动力从14%增至22%,7经济地位和生活场所的改变,也使民众的参政意愿大幅提升,1992年城市工商资本集团和中产阶级对于军人集团的干政企图,通过非暴力运动予以了坚决抵制。虽然在进入1990年代以后,公民抗争现象已经出现,但以往泰国政治博弈基本表现为城市政治,即城市中各种精英利益群体间的博弈,基本与农村无关,实际上是与一般民众无关。但在进入21世纪后,尽管泰国政治对抗的主要场所仍在城市,但农村已以多种方式参与城市政治,如从农村来到城市的抗议者、农村政治组织网络、农村意愿通过选举机制在政治中的体现等。UDD的支持者即“红衫军”,很多是来自农村。在农村被深度卷入政治博弈中后,泰国政治博弈以往的精英色彩淡化,更加鲜明地呈现为大众与精英的对立。

(二)政治动荡与城市化同步

泰国近年来的政治动荡,是在由传统农业经济、农村社会向现代工商业经济、城市社会的转变过程中发生的,其经济、社会和政治进程的交互作用,有着世界一般性。从以往其他国家的经历来看,工业化所带动的城市化,农村社会向城市社会的变迁,往往会引发一个国家高度的政治不适应,政治对抗很容易发生。泰国在城市化进程中的政治动荡,在相当程度上复制了以往不少国家在类似阶段曾经有过的经历,而它所显示的问题,是政治稳定性与经济发展水平的高度相关性,“可以发现在发生政治转型时经济社会发展水平较高、城市化率超过70%的国家和地区,转向多元政治体制后往往仍能保持社会的平稳发展与多元体制的稳定运作;而经济社会发展水平较低、城市化率不及50%的国家,在建立多元体制后均出现经济社会动荡、政局不稳,经济发展迟缓的现象。从以上经验可以得出一条规律:以城市化率为标志的经济社会发展水平,是一个国家民主化政治转型能否成功的核心指标。”8这个“规律”是否牢靠值得商榷,因为以往一些国家在城市化率超过70%时,仍处在工业化过程中、实体经济也比较强大,一旦这个前提未来发生变化,还能不能保持多元体制的稳定运作,尚无法预知,但城市化率不及50%的国家,在建立多元体制后容易出现政治动荡的现象,却是普遍存在的。

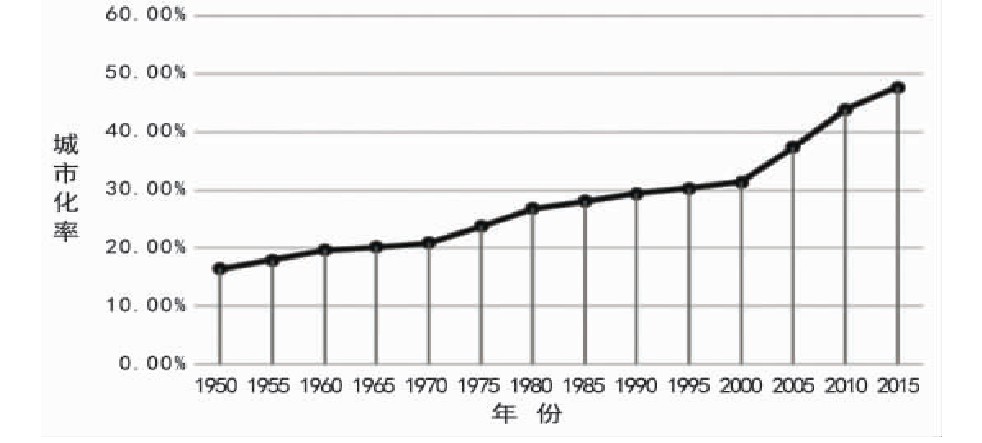

城市化与经济高增长期,也是产业结构和利益关系大调整的时期,在经济繁荣的同时,社会和政治却可能会面对更大风险。此即美国政治学者塞缪尔·P.亨廷顿(Samuel P.Huntington)所说的“现代性孕育着稳定,而现代化过程却滋生着动乱”。9泰国在1960年代修订了国营工业化方案,开始走民营化进口替代道路,并于1961年实行第一个国家经济发展五年计划,自此之后,泰国经济取得了快速发展,并使泰国进入农业经济向工商业经济、农村社会向城市社会加速转变的时期,这一进程中因生产、生活方式的巨大改变,国家内部不同群体间的经济关系与利益结构发生了大规模调整,屡屡突破了既有政治制度的承受能力。1950年以来,泰国曾出现两个城市化高峰期,一次是从1970年到1980年,城市化率从20.9%上升到26.8%,增长了5.9%,而从1950年到1970年,仅增长了4.4%;另一次是从2000年以来,城市化率增长速度也远高于其他年份,如从2000年到2015年,城市化率从31.4%增长到47.7%,增长了16.3%。这两次高速城市化时期,恰恰也是政治纷争发生频率较高、政治对抗较为激烈的时期。相比之下,从1950年到1970年,泰国仅发生过一次军事政变,总体来说政治生态比较平稳(见图1)。

图1 1950—2015年泰国的城市化率变化情况

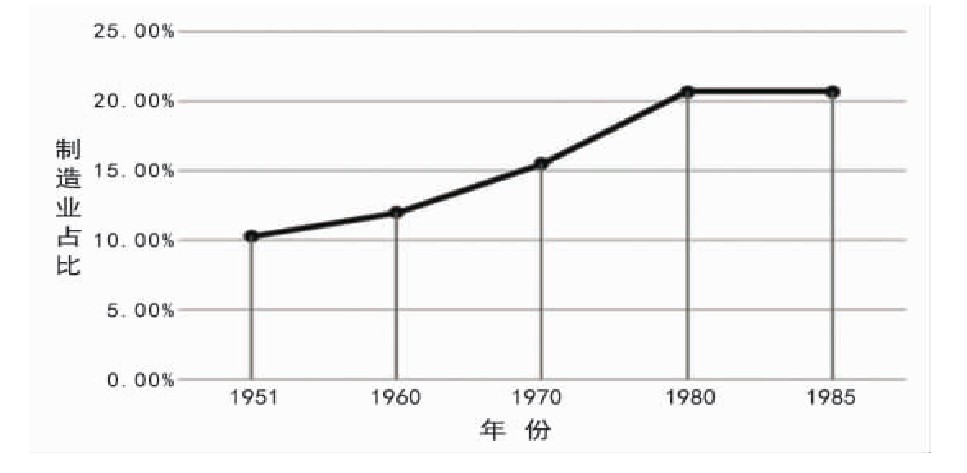

泰国在这两个时间段城市化率增长较快得益于积极发展导向的经济政策和大量吸收外来投资。从1950—1990年代,泰国大致经历了三个发展阶段:第一个阶段是1950年代前期的农业出口导向阶段,为工业化积累资金;第二阶段是1950年代中后期到1970年代前期的进口替代导向发展阶段,优先发展装配工业,进口原材料、中间品和资本品,生产满足国内需求的商品,经济开始起飞;第三阶段是出口导向发展阶段,改善低附加值的工业,提高工业劳动生产率,开拓国际市场。在1985年以前,美国、日本是向泰国投资最多的国家;1985年以后,来自新加坡、韩国和中国香港、台湾地区的投资迅速增长。在第二发展阶段中,以劳动密集型产业为特征的传统工商业阶层和银行资本集团兴起;进入第三发展阶段后,新兴产业集团10出现。泰国城市化速度的提升,与相应时间段内工业化速度的提升基本一致。1972—1990年间,泰国GDP年均增长7.8%,三大产业分别为3.5%、9.8%、8.6%,在第一产业比重由占GDP比重的30.4%降到14.4%的同时,第二产业比重有较大增长,由23.5%增长到32.8%,高于第三产业的增长幅度。11第二产业即制造业在1970—1980年代的增长幅度( 5.2%),又明显高于以往年代(见图2)。

图2 1951—1985年泰国制造业占GDP的比重

从就业结构来看,从事第一产业的人口在泰国一直占据着大多数,1973年占总就业人口的72%,到1987年仍达66.4%,11也就是说绝大多数人仍从事农业和在农村生活。但第二产业就业人口的增长幅度明显高于第一产业,在整个就业结构中所占的比例也越来越高,“制造业吸收劳动力的数量不断扩大,从1954年的21.3万人,增加到1986年的232万人,每年平均增加7.6%。在劳动力就业结构中,制造业占的比重从1954年的2.1%,提高到1986年的8.6%。”12制造业的发展及就业人数的增加,直接促进了城市化水平的提高,也是1970—1980年泰国城市化水平快速提升的主要原因。

表1 2006年泰国地区发展状况

在工业化和城市化过程中,泰国农村地区虽然也获得了较大发展,但相比城市地区来说要慢得多,因此原本就存在的农村与城市的发展差距,随着时间推移更加显眼。上表是2006年他信政权被军事政变推翻时的泰国不同地区发展情况,可以看出,曼谷及其周围地区的贫困率,比泰国其他地区要小得多,而其他地区农村人口的比率,都比曼谷及其周围地区要高得多。

当然,需要说明的是,所谓“城乡鸿沟”,可能并非如人们所理解的那样,完全是日常居于城市的居民与日常居于农村的居民间的利益诉求与政治愿望的对立,实际上,相当一部分是“城市化村民”,即仍保有农民身份,但已在城市工作和生活的“乡下人”,“是各种城市与郊区的模糊区别以及一种在两种领域之间运作的混合型群体”,“他们的收入基本与工薪中产阶层底层收入相等的意义上,他们不属于穷人,有时收入甚至更高”,因此,也有学者认为,“被过分夸大的泰国城乡差异并不存在”。13从这个角度来看,泰国近些年来以首都曼谷为主要场所的政治动荡,部分类似法国在1789年前后所面对的状况,当年同样是大量来到巴黎的“农民工”作为外省人,未能在城市中生根,从而成为法国大革命的重要能动因素。14

二、内因:权威缺位与国家能力局限

政治动荡在泰国并不是新现象,但近些年来街头抗争与军事政变的相互交织,已显著增大了政治动荡的范围和强度,也使化解政治对抗变得更加艰难。无法管控城市化快速发展中的利益分歧与意见对立,反映了泰国在国家治理体系和实际治理能力上的不足。

(一)政治参与扩大加剧了政治对立

形成政治动荡局面的直接原因,是新型政党所采取的政治动员手段扩大了政治参与和激化了利益对立,原先被压制的民众不满情绪在发泄渠道被突然打通后变得不可控制。具体来说,前总理他信所领导的泰爱泰党选择了“农村包围城市,选票夺取政权”的方略,构建起了新兴产业集团的“资金”与草根群体的“选票”之间的联盟,这种政治动员方式显著扩展了对农民的政治吸纳,由此形成与城市利益群体的激烈博弈,此情此景类似于英国工业革命之际新兴资产阶级与土地贵族阶层对下层民众的政治拉拢。15

1980—1990年代,被军人群体垄断的权力结构,在城市工商资本集团和中产阶层的参政愿望的冲击下已被瓦解,原先不能很好反映利益结构的权力结构,已与利益结构产生密切相关性,但泰国的广大农村和边远地区,仍被排斥在主流政治之外。城市精英有了“当家作主”的权力,背后却是泰国城市与农村间的利益分化。长期以来,由于采取“重城市,轻农村”的发展政策,泰国深陷“城乡分化、贫富分化、地区分化”的二元对立。进入21世纪后,泰爱泰党和他信政府主动向占泰国人口多数的农民示好,以政策手段倾斜性地向其提供生活性补贴、生产性扶持,相当程度上剥夺了城市中产阶级、传统工商阶层与王室—保皇派、官僚系统、军人集团的“特权”,而作为既得利益者,以往曼谷中产阶级的优越生活、传统工商业集团的丰厚利润,在相当程度上是建立在对农村草根阶层剥夺的基础上的。泰国工业化的原始资本积累,依靠的乃是农产品特别是大米出口创汇,以政策手段压低大米收购价格,不仅为城市工商业积累了工业化所需的巨额外汇资金,而且降低了城市居民的生活成本。

20世纪下半叶泰国基础设施的改进、国民教育程度的提高、通信联络方式的便利化等,也为同期泰国政治参与的扩大创造了不可或缺的物质和知识条件,使得农民通过选举机制也被深度卷入政治进程,农民的意愿在城市政治机器中得到表达成为可能。1961年泰国开始实施第一个国家经济发展规划,将政府投资更多用于基础设施建设,自此之后泰国的道路交通情况大为改善,农村地区相对封闭的状况被打破,城市与农村间的人员往来变得便捷。同时,1960年代泰国财政对教育的重点投入,也大大提高了国民的受教育水平,到1970年,完成中等教育者已达57.5万人,完成高等教育者已达18.6万人,但他们的向上流动渠道不畅,泰国既有官僚体系容纳不了如此庞大的学生群体,这成为1970年代初泰国发生以学生群体为先导的反政府运动的重要原因。而1990年代的城市中产阶级抗议,则与1980年代末手机通信的出现密切相关,它使原本一盘散沙的中产阶级得以被动员起来并形成相互协调的有效网络。交通、教育、通信等诸多外在于政治条件的改进,曾是城市学生运动和中产阶级成为政治力量的重要技术性因素,随着这些条件进一步被完善,类似的政治进程则逐渐扩展到了农村。泰国城市化的第一波高峰期所发生的政治动荡,主要表现为城市动荡,而与农村关系不大,是因工业化吸纳了大量农村人口进城,使得城市中产阶级人口规模扩大和工商业资本集团兴起,改变了泰国的利益结构,进而对军人集团主导的权力结构带来冲击。到第二波城市化高潮期,虽然政治抗争仍然发生在城市,但已与农村高度相关,原因是保障农民参政的政治机制和非政治条件已大为成熟。

(二)泰国在国家能力上的不足

在政治参与扩大的过程中,泰国城乡的对立不断加剧并演变为激烈的政治对抗,与泰国既有政治制度对政治过程的控制能力不足,无力有效开展工业化和城市化进程中的利益协调和分配有关。泰国的国家能力是有欠缺的,主要表现在三个方面,即宏观调控能力、合法化能力及强制能力。宏观调控能力(steering capacity)即“国家指导社会经济发展的能力”,16泰国虽有“五年规划”,但并不像中国一样有“规划”即可实施,泰国的“规划”往往只是一种愿景,大多数都只是停留在纸面而没办法落实。在合法化能力(legitimation capacity)即“国家运用政治符号在属民中制造共识,进而巩固其统治地位的能力”16上,泰国的选举政治并没有凝聚共识尤其是精英集团间的共识,而是加剧了分歧。从泰国的实际情况看,民主选举虽然会合法产生新的政府,但这种合法只是具有形式意义,民众并没有把选举结果内在化为合法性,在政府任期内要求推翻政府,以及在“民意”压力下出现的军事政变,就是说明。泰国政治在合法化能力上的不足,与泰国宪政体系在形式上所选择的合法性来源同泰国政治的实际运行并不契合有关。根据学者邓肯·麦卡戈的说法,任何希望在泰国政坛存活下去的政府都必须争夺两种合法性:选举合法性和技术官僚合法性。前者关乎组建政府:政党为了在选举中赢得多数议席,会将主要目标设定为农村地区,在这些地方收买选票的行为十分猖獗;后者则取决于政党在城市中产阶级眼中是否具备足够的治理能力。要想使得代议政治正常运转,使得政治体制更具可问责性、更透明、更稳定,这两种合法性都是至关重要的。17然而,矛盾的地方在于,任何泰国政党都没有可能做到兼顾这两种合法性,主要原因是提供这两种合法性的政治群体间的利益是高度对立的,结盟一方就必然与另一方交恶。至于强制能力(coercive capacity)即“国家运用暴力手段、机构、威胁等方式维护其统治地位”,16一般是指一个国家的文官政府在有效掌握暴力机制的前提下所实施的强制,但在泰国,所出现的常常是相反的情况,即暴力机制对政府的强制。以往在泰国政治相对稳定时期,政府部门的首脑(总理)通常出自军人集团,比如披汶、沙立、炳·廷素拉暖等,他们因曾担任过武装部队最高领导者,而能够在转身成为政府首脑后,仍能控制军队,从而实际掌握国家权力,这与没有军方背景的民选政府在政治权威上形成对比,后者往往因为得不到军队的有力支持而难以强势控制政治进程。

泰国在国家能力上的欠缺,主要原因在于没能很好推进权威的合理化,主权代理的多元化是其表现。从近代以来一些较好实现了政治稳定的国家的经历与经验看,政治权力集中是现代国家的权威区别于传统国家的基本方面,“现代社会始终并且必然是集权的,这是因为维持秩序只是一个机构或者一群机构的任务,而不是分散在全社会里的”,18“只有现代国家在许多方面才能成为最突出的权力集装器(power containers)”。19与近代以来欧洲国家政治秩序的变革相对照,泰国政治制度仍缺乏“大一统”的政治架构,因此无法很好进行政治决断。2006年的军事政变,他信政府被推翻,固然与他信政府推行的一些政策过于激进有关,但更深层的原因在于,在泰国政治制度中,并不存在终极的政治权威,能够有效约束各派平等协商的民主机制也未成形,所导致的局面是,进入1990年代后,泰国政治版图“诸侯割据”,王权、军人集团、行政官僚等政治实体平行存在且互不统属。因此,如张锡镇所注意到的那样,泰国政治呈现出周期性动荡,“泰国的政治发展清晰地呈现出一个循环往复的历史怪圈:政变—军人政权—大选—文人政权—政变……这是60多年泰国政治发展的基本轨迹”,20“自1932年实行议会民主制以来,泰国77年的政治发展经历了五次循环周期”,21实际上,再算上2014年的最新一次军事政变,这样的循环周期已达六次。

以往泰国政治相对稳定的时期,也往往是“军人政权”当政的时期,军人集团在这些时期的泰国政治制度中,实际上扮演了主权代理者的角色,这也使得以往泰国的权力结构,并不反映其利益结构。但随着1960年代以来工业化的加速推进和经济的快速发展,工商业资本集团与中产阶级兴起并表达出强烈的政治参与愿望,传统的权力结构已难以为继,到1990年代以后,泰国的利益结构、权力结构和宪政体制表现出越来越大的相关性。22然而与此同时,传统的权力结构仍深嵌在泰国的政治制度中,这使得当前泰国的政治生态,非常类似于主权被收归于下议院之前的英国政治,即主权被国王、军队和民选政府所共同分享,所出现的政治问题,也因此类似于英国在1642—1651年内战之际的状况,即不同主权者的并立及彼此间的互不相让。在2006年的军事政变发生后,以王室为核心的政治网络发挥了主导作用,君主在泰国政治中的影响力,很大程度上是在1958年的政变后形成的。“以国王为元首”的“泰式民主”政治架构有其优势,即当正常政治机制运转不灵时,王权可发挥其传统权威起到收拾局面的作用,特别是为民选政府在军人集团面前充当挡箭牌角色;但其负面作用则在于,王权也可能成为压倒其他权力主体的稻草,特别是使民选政府难以形成足够的政治权威。对暴力机器的掌控是主权者角色的基本标志,国王在泰国虽然享有很高权威,但他并不是泰国的武装部队总司令,权威又是有限的,不足以做出令泰国各方都能信服的最终政治决定。这种主权状态决定了国王在泰国政治中既可能成为政治秩序的建构性力量,也可能成为损毁性力量。

(三)快速城市化欠缺利益协调

泰国政治制度在凝聚国家能力上的缺陷,在城市化快速推进的过程中被放大。经济增长所带来的利益结构和利益关系的改变,在泰国城市与农村,以及城市内部不同群体之间引发了尖锐的政治对立,解决这种对立需要建构起富有效率的城市治理体系,在化解城市内部不同群体间的利益分歧的同时,还能更好地开放通道,将农村经济与农民权益吸纳入城市工商业和城市治理的轨道,实现均等发展。近代以来,那些政治制度相对成熟的国家,普遍在明确主权的决断功能的同时,建构起了有效的政治协商机制,从而能够对变革中的社会制订良好的发展规划、协调利益冲突和化解政治对立。泰国的政治动荡,反映的是其在国家能力上的不足,还没有建立起与工业化、城市化相适应的政治制度,因此不能及时应对和处理在此过程中发生的利益配置失衡。尽管20世纪以来,泰国已在很大程度上重建了政治制度,在国家治理上做出了不少改变,但它仍未能很好匹配国家的经济、社会发展需求。在主权权威多元,没有实现权威合理化的情况下,泰国开放政治空间和推进民主化,不仅无助于政治危机的解决,反而强化了政治对立,成了政治对抗的重要根源。在2006年他信政府被军事政变推翻以来,“泰国给人留下的一个总体印象是以政局动荡、街头动员、街头暴力、民主倒退呈周期性循环为特征的”,而且,“在被卷入这场民主倒退的参与者与机构中,不乏那些人们通常认为具有自由主义价值观的人士与机构,公民社会、司法法庭以及宪制架构都对泰国民主的衰退起到了推波助澜的作用”。23。

泰国政治制度没有能力推进利益协调的一个重要表现,是泰国在过去很多年间,没能保障国家不同地区间的协同发展,导致资源过分向大城市尤其是曼谷大都会(Bangkok Metropolitern Area)集中,国家总体来说出现了严重的地区发展不平衡。由于曼谷在泰国经济中占有突出地位,与其他地方城市存在着巨大的发展落差,流动人口大量流入曼谷等大城市,也使社会问题在大城市汇集,并使政治纷争在大城市发生。

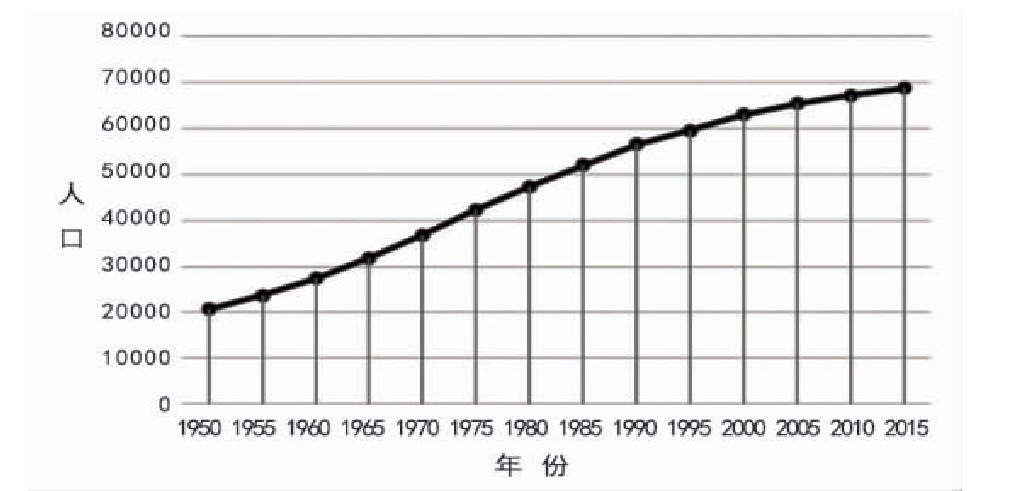

20世纪下半叶以来,泰国人口数量快速增长。从1950年代到1970年,泰国人口数量几乎翻了一番,年轻人口在总人口中占比的大幅增长,增强了社会活力,但也容易因为工业化和城市化发展跟不上年轻人口的就业与安居需求而引发社会和政治摩擦,1973年的“10·14”民主运动即是如此。从图3可以看出,在1970年代后,直至21世纪初,泰国都一直处在人口快速增长期,但1980年代以后的增长幅度,已弱于1950—1980年间,而2000年以后的增长幅度,又比之前更弱,尤其是2005年以来,人口增长明显趋缓。考虑到人从出生到长大成人一般需要18年的周期,泰国自1970以来长期是年轻人口占比较大的国家,这部分人口本身的活力,既可以是一个国家发展的积极因素,但也非常可能给社会和政治稳定带来很大不确定性;而当他们又恰好处在泰国的工业化和城市化进程中时,大量年轻农业人口向工业和城市人口的转变,即泰国人口在身份特征上的变化,又很容易因国家对不同社会群体的利益协调不力而成为政治动荡的生力军。

图3 泰国不同年份人口总数(1950—2015年,单位:千)

泰国在国家不同地区和社会群体间的利益协调不力,导致资源向大城市集中,人口也向大城市汇集,社会问题和政治纷争也在大城市爆发。曼谷因此成为焦点,其人口增长来源于两个方面:一是人口自然增长,二是农村向城市移民,后者则是主要因素,1970年代农村移民占到曼谷人口增长的61%。24传统理论认为农村向城市的移民,一方面是由于城市发展而形成的“拉力”,另一方面则是由于农业生产率提高,对农业劳动力需求减少而产生的对“剩余劳动力”的“推力”。对泰国来说,前一方面是成立的,曼谷是全国交通枢纽和政治、文化活动的中心,泰国吸引到的外来投资和新的经济增长也主要是在曼谷及其周边地区,自然会对全国民众产生强大的吸引力。但后一方面并不符合泰国实际,农业在泰国虽然也有很大发展,但生产率水平并未显著提高,农民收入增长也很缓慢,农民向城市流动,主要原因乃是贫困。在大城市越做越大、“城市化村民”越来越多之时,本就存在的利益分歧也越积越大,演变为更加深刻的政治对立也就顺理成章。

三、外因:经济全球化进程中的利益疏离与政治撕裂25

20世纪下半叶以来,泰国的政治动荡在不同时期的表现形态和活跃程度不同,1970—1980年代是一段活跃期,而在2000年以来的新一轮快速城市化进程中,又呈现出高度活跃状态。这里的活跃程度主要指民间社会的政治参与度提高并引发政治动荡的现象,而不仅仅指军事政变。2006—2014年间,泰国已发生两次军事政变,而以“黄衫军”和“红衫军”为主体的街头政治博弈,则造成了五轮社会和政治动荡,酿成数千人死伤,政治纷争持续时间之长、波及范围之广、产生影响之大,都超过了20世纪下半叶以来的其他时候。

(一)融入全球化使泰国对世界市场形成高度依赖

政治纷争在21世纪以来的加剧,是在泰国内部的经济、社会等领域发生了巨大发展变化的情况下发生的,同时,泰国所处的外部环境在此期间也已大为不同。一个重要变化是苏联解体和冷战的结束。在冷战期间,泰国军人政权和低政治参与的合法性,是建立在反共意识形态上的,1952年,披汶政府通过了《反共法案》,严格控制政治空间,使得包括城市中产阶级在内的各种社会群体缺乏有效的政治动员渠道而无法形成政治力量。随着冷战的外部环境的消失,泰国政治以往的游戏规则赖以成立的外部前提条件不复存在,各种原先被压制的社会群体,开始在政党动员机制下要求提高政治参与程度,这使得泰国政治逐渐发生由“政治家政治”向“商人政治”的转变,政治与经济不再分离,权力结构开始反映利益结构,“层级结构逐渐崩塌,各派政治力量开始在日趋扁平的政治结构中重组权力关系”。26

1980年代以后的泰国,在外部环境上与之前相比的另一个重大改变,是泰国已越来越深地被卷入经济全球化进程,泰国经济与全球经济日益密切连为一体。

何谓全球化?本文采用通常所述,即近世以来已出现过多轮全球化潮流,此轮经济全球化乃是主要由美国推动,从1980年代初开启。27与1970年代之前国际经济往来主要局限于贸易领域相比,1980年代以来的经济全球化发进程中,资本、技术和人口的全球流动,无论在数量还是性质上都发生了重大变化,出现了一系列相互关联、前后有因果关系的现象和进程。28在新一轮全球化全面展开之前,很多国家的工业化,乃是内生型工业化,与全球经济并无很大关联,其典型发展战略是“进口替代”,这一时段的城市化进程,同样主要是内生性的,与全球化因素无关。

在1970年代以前,泰国与全球经济的关联度还非常有限。泰国以往的经济发展程度和发展战略选择,也限制了它对全球经济的参与。直至1980年代后,泰国才开始进入工业化初期阶段,在此之前,泰国还是典型的农业经济和农村社会。在1950年代,泰国所奉行的农业出口导向政策,为工业化积累资金,这一时期的农产品对外出口,比如大米的收购价和出口价,不是农业生产部门自生自发做出的,而是受到了国家的严格控制。在1950年代中后期和1970年代前期,泰国转向进口替代战略,工业生产主要是为国内需求服务,对外出口所占比例还非常小,从1972—1975年,面向出口的制造业仅占制造业总值的9%,1970年代末,受政府鼓励投资的进口替代项目仍然占70%~80%。29

在出口导向型发展战略刺激下,1980年代以来,泰国经历了两次产业结构调整,第一次调整始于1985年,那一年制造业首次超过农业,成为泰国最大的产业部门,11在此之前,农产品(包括海产品)出口值一直高于工业品出口值。到1990年,工业产品的出口值已比农产品出口值高出了三倍。在第一次产业结构调整中,泰国依托经济全球化大潮已经出现的国际大环境,大力发展出口加工产业,出口商品以劳动密集型商品为主。这一轮产业结构调整培育了传统工商业集团,城市中产阶级也开始产生。从1990年起,泰国进入第二次产业结构调整,计算机零配件、电器、集成电路块、汽车及零配件等中、高科技产业兴起,到1993年,技术密集型商品的出口值赶上并超过了劳动密集型商品的出口值,而后者由于面临来自中国、印尼、越南等低劳动成本国家的竞争而渐渐丧失优势,30新兴产业集团也在第二次产业结构调整中产生。

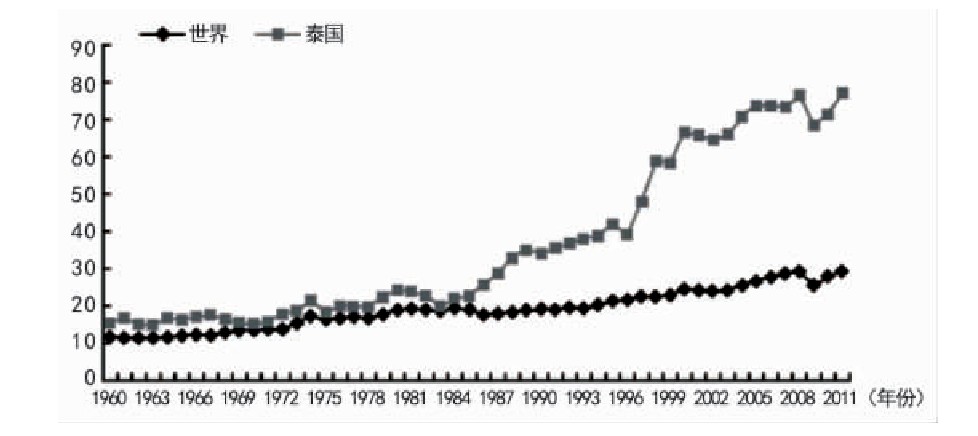

出口导向的发展战略改变了泰国的产业结构,也使泰国经济与全球经济快速融为一体。1983年,泰国的出口依存度与世界平均水平持平,为20.11%,2001年,泰国的出口依存度已跃升为65.85%,到2011年又进一步提高到76.94%(见图4)。2000年以来,泰国的出口依存度是世界平均水平的2.5~3倍,其经济高度依赖世界市场。

图4 泰国出口依存度(货物和服务出口总额/国内生产总值)

(二)利益疏离与政治对立也随全球化而激化

随着融入全球经济程度的加深,泰国的经济、社会等各方面都发生了深刻变化,首先就是在产业结构和经济体系上的大幅度调整。其次是社会阶层开始逐渐高度分化,传统以农民为主体的社会结构发生改变,1970—1990年代出现了传统工商业集团与中产阶级,到1990年代后又出现了新兴产业集团,这些阶层间的利益诉求各不相同。全球化强化了资源和财富在泰国的分布不平衡,一方面使大量涌入首都及周围地区的“城市化村民”对城市的既得利益格局心怀不满;另一方面,越来越多农民流向城市,直接在城市与原城市居民争利,也引起了城市既得利益者的反感。再次,在政治生态上,冷战结束后,不能反映实际利益结构的权力结构不可能持续下去,“政治家政治”逐渐退场,反映现实利益结构的“企业家政治”走上前台,但“企业家政治”并不表现为商人群体的共同意志,而也分化出不同的政治主张。第二次产业结构调整深刻改变了泰国以往的利益格局,也使泰国内部开始产生全球化的受损者与受益者,而这在此之前并不存在。传统工商业阶层也曾一度是全球化的受益者,但在经济全球化深入发展,中国、印尼和越南等越来越多的国家也越来越深地被卷入全球经济后,泰国的劳动密集型产业在全球市场不再有优势,传统工商业群体因此转变为利益受损者,对全球化的态度也由开放转向保守。

全球化对泰国的影响表现在方方面面。泰国前总理他信是警察出身,但其担任总理前夕,却是一名成功的商人,这是对20世纪下半叶以来泰国一般情况下都是由强力部门领导者担任政府首脑的政治传统的颠覆,发生这种转变的重要外部因素就是经济全球化加强了新兴产业集团在泰国政治中的博弈能力。

在全球化进一步推动城市化快速发展的进程中,泰国的政治撕裂程度明显在提高,政治动荡呈现出三个发展阶段:第一阶段是在进口替代战略主导过程中的城市化,城市政治动荡与全球化关系不大;第二阶段是1990年代的政治动荡,是当时新兴的工商业集团与中产阶级对原有政治权力的抗议,表现为民间社会与政府的对立和公民意识及相关政治实践在城市空间的兴起。无论在第一还是第二阶段,民间社会在对抗既存权力结构时,都表现出了较高的意见一致性,然而,进入21世纪以来的第三阶段后,民间社会开始鲜明分裂为不同的利益群体和政治力量,政治对抗不仅表现在民间与政府之间,还突出表现在民间社会内部,具体来说就是新兴产业集团同以农民为主的草根阶层形成的政治联盟与以往作为政府反对力量的传统工商业集团和中产阶级发生激烈对抗。这些不同群体对全球化的态度,也存在明显分歧,大体来说,传统工商业集团和中产阶级反对全球化,而新兴产业集团和草根阶层欢迎全球化。

由于经济全球化在给泰国带来很多可见利好的同时,也让泰国在经济、社会和政治上承受了重重压力,1997年亚洲金融危机后,对于选择什么样的经济发展模式,泰国形成两派意见:一派是普密篷国王倡导的“充足经济道路”,重视自力更生,规避全球化风险,得到城市中产阶级、传统产业集团和王室—保皇派的支持;另一派是以他信为代表的“他信经济道路”,重视对外开放,积极应对全球化机遇与挑战,提倡“草根政策”,保证中下层民众公平分享发展红利,得到新兴产业集团与农民群体的支持。这两种主张反映了泰国社会不同群体因在全球化过程中的受益受损程度不同,而产生了两种相互疏离的利益格局,一类群体在全球化中得利,其利益与全球经济密切相关;而另一类群体也曾经一度是经济全球化的受益者,但随着经济全球化的深入发展和泰国的产业结构调整而转变成了受损者,其利益诉求也转向对国内市场的保护。

(三)新的商业—政治联盟在全球化进程中形成

21世纪以来泰国所形成的两大政治网络,PAD是传统经济、政治既得利益者的联盟,而UDD关键成员则来自新兴产业集团与草根阶层,两者分别代表了不同的利益群体。从其他一些国家近代以来的工业化经历看,一个社会的工商业化及城市化水平的提高,不可避免产生马克斯·韦伯(Max Weber)所说的经济社会的多元分殊,但以往政治学意义上的利益群体,虽然指向一个国家内部分化成不同的利益集团,它们有着明显的利益差别,但因为同在一个国家,还是有着很多利益共同和关联。然而,泰国在21世纪出现的以PAD和UDD为代表的利益群体,已因全球化而产生了高度利益疏离,UDD群体的利益,已更多与国外相关,随世界市场的动荡而浮沉,而与本国其他利益群体的关联度不高,原因在于,泰国经济增长高度依赖外资,它的产业发展主要是由外国投资者及跨国企业所带动。

值得注意的是,农民群体一般被认为在价值观上相对保守,他们为何会选择与部分城市群体联手,支持拥抱全球化的政策?美国政治学者罗纳德·罗戈夫斯基(RonaldRogowski)在其《商业与联盟———贸易如何影响国内政治联盟》(Commerce and Coalitions:How Trade Affects Domestic Political Alignments)一书中分析了这个问题。该书采用传统的土地、劳动力和资本三个生产要素模型,基于三种要素相对充裕或者稀缺的程度各种组合来进行分类,探讨了国际贸易变化如何影响国内不同要素所有者的利益分配及在此基础上形成的政治联盟,认为充裕要素所有者从贸易扩张中受益,从贸易收缩中受损,所以支持自由贸易,反对贸易保护,而稀缺要素所有者从贸易扩张中受损,从贸易收缩中受益,所以反对自由贸易,支持贸易保护。32从商业—政治联盟的角度看,在泰国转向出口加工发展战略,融入全球经济体系后,它在国际贸易分工体系中的比较优势是以劳动力要素为基础的农业、农产品加工业和中低端制造业,稻米长期以来都是泰国农业出口的主导型产品,泰国的要素禀赋属于劳动力充裕而资本和土地稀缺,农民因此是全球化的受益者,并不反对全球化,他们以往作为工业化的受损者,而在开放的经济环境下,不再愿意继续扮演被剥夺的角色。31

泰国的新兴产业集团是在经济全球化的环境下产生的。与以往劳动密集型产业注重终端产品的生产和出口不同,新业产业在20世纪后期以来已主要不是以终端产品的形式出现,而是成为新近形成的亚洲经济分工体系的一部分,中国是终端产品生产者,其他东亚国家提供零配件,共同处在一个跨国性的协调有序的合作生产网络中。也就是说,新兴产业已经无法脱离外部需求而单独存在,这也是1990年代以来泰国对外贸易依存度居高不下的重要原因。全球化改变了各国的产业结构和经济体系,也改变了各国内部不同群体间的利益关系,所带来的政治影响也有着相似性。近些年来,美国的政治撕裂现象引人注目,究其原因,就与在经济全球化进程中,新技术的发展应用带来了经济和社会结构的巨大变化有关。

21世纪以来泰国的政治对抗激烈程度、持续时间和影响范围,都大大超过1970—1980年代,而这一时期也是泰国深度卷入全球化的时期,相比之下,1970—1980年代只是部分承接日本、美国的产业转移,卷入全球经济的范围和程度都还非常有限。从现象上看,泰国政治动荡的频率和烈度,与卷入全球经济的范围和程度呈现正相关,经济全球化强化和扩展了泰国在此之前就已存在的政治纷争。

四、全球化的内因化:对国家治理能力的新挑战

全球化或对外发生较大规模的经济往来,必然会改变一个国家的经济体系和利益结构,也会影响内部政治生态。然而,在与外部世界产生较大经济关联,城市化快速发展的过程中,并不是所有的国家都因此发生了激烈的政治对立,在美苏争霸“两分天下”,美国统领其盟友形成有机联结的“资本主义世界”的“半球化”33期间,美国对欧洲和日本、中国台湾地区以及东南亚国家的产业和资本输出,就没有像当前的泰国这样产生如此显著的政治副作用,虽然其中一些国家和地区也曾因经济发展而产生了“民主化变革”,但并没有陷入持久的政治混乱,而是在较短时间内化解了政治纷争,形成了较为稳定的政治秩序。泰国的政治对立局面,为何迟迟化解不了?

(一)经济全球化与城市化的相互强化

一个明显的差别是在不同时期,国家对内部经济、政治进程的控制能力大为不同。在先是日本,后是韩国、台湾地区的工业化和城市化快速发展时期,它们虽然也利用了不可忽视的外部条件,但那个时代的“半球化”,在跨国性的资金、技术、人员的流动上,还有着很多限制,远远不能与1980年代后的经济全球化同日而语。同时,这些国家和地区都在战后建构起了强大的政府,政治意志高于资本意志,经济、社会和政治进程都受到稳定的中央权威的掌控。即便是同一时期的泰国,也是如此。也就是说,在这一阶段,相当程度上是由于冷战因素的存在,国家对外部经济资源的利用,并没有从根本上左右国家内部的经济发展和政治进程,而只是一种辅助性因素,服从于国家整体的发展战略安排。相比之下,1980年代“华盛顿共识”形成后,在资本流动空前便捷的同时,国家对市场的干预,也承受了比以往更大的压力。

泰国的工业化和城市化晚于日本,也稍晚于韩国、台湾地区,其所处外部环境与后者已有很大差异。当代意义上的经济全球化于1980年代开启之际,韩国、中国台湾地区已经基本完成工业化和城市化,如韩国在1990年城市化率就已经达到73.8%,而在同一年份,泰国的城市化率才仅有29.4%。34到1990年代,泰国才刚刚处于工业化和城市化起飞阶段。相比日本、韩国等,泰国在国家能力上本来就有不足,在工业化和城市化的初期即进入政治民主化阶段,再与经济全球化的外部因素相叠加,泰国在政治制度上的缺陷和国家能力上的不足就被进一步放大了。

全球化和城市化在泰国呈现出相向而行彼此强化的关系,一方面,由于交通运输便利、配套设施齐全、人力资源富集、消费人群庞大,全球化使得发展资源更加向大城市集中,而在泰国主要体现为向首都集中。泰国是一个极度缺乏资本的国家,其产业发展主要是由外国投资者及跨国企业所带动,但外来投资在泰国并非均衡分布,而是主要投向制造业,且偏好少数地区和某些部门,“以2010年之核准外人直接投资金额为例,曼谷扩张型都会区及其外环圈即分别占全国总数的84%及76%”。35由此带来的问题是,泰国的经济增长并未均等惠及全国各个区域和不同部门,“举例来说,制造业,尤其是中高阶科技的制造业,都集中在首都曼谷及其周围地区。经济发展所产生的利益也多由高教育水准的精英阶层所获得,而大多数教育水准较低的劳工阶层,薪资所得并没因经济成长而有相对幅度的提升”。351980年代以来,曼谷及其周围区域吸纳了最多的外来投资,与国家其他区域的发展差距进一步拉大,导致非首都区的泰国民众的被剥夺感加强,尤其是日常已工作和生活于曼谷及周围地区,但仍未享有相应的市民身份与权利的大量“城市化村民”,其受挫感更为强烈。在此情况下,国家有必要运用宏观调控手段在全国范围内重新分配资源,推进区域协调发展;同时要尽可能推进市民权利的均等化,将“城市化村民”转化为真正的城市公民,但泰国没有做到。

财富、人口向都市圈集中,并非只是泰国才有,韩国、日本在快速的经济增长和城市化期间,也出现过类似的现象,但为何没有造成激烈的政治撕裂?原因在于国家有力推进了财富的相对均等分配。日本在1960年代实施了“国民收入倍增计划”、70年代实施了“列岛改造计划”,尽管后一个计划并不成功,但“国民收入倍增计划”对建立一个“一亿总中流”的较为公平分配的社会,所起的作用是非常显著的。韩国在1970年代以来,则通过实施新村运动,提供公平的教育机会、推进公平的住房政策等,尽量缩小国内不同地区的发展差距和不同人群的收入落差。36这两个国家都是收入差距较小的典型,相反,泰国却是典型的贫富差距巨大的国家。泰国也曾试图缩小国家不同阶层的发展差距,沙立执政时期就相当重视国内交通建设,改善了农村地区的道路状况;拉玛九世被誉为“农业国王”,农民、农村和农业是他后半生的主要关切领域。但这并没有从根本改变泰国总体上“重城市,轻农村”的发展格局,泰国的土地制度则加剧了农村处境的恶化。他信政府于2001年执政后,调整了以往轻视农村的发展战略,将国家资源大幅度倾斜投向农村,然而,他信政府2006年被推翻的事实体现出重视农村的政策遭遇到了挫败,又说明泰国在经济全球化进程中,已无法做到有效运用国家力量对发展资源展开内部调控,它的政治阻力已经大到几乎让任何平衡措施都难以推行。

另一方面,城市经济也离不开经济全球化。与农村经济的自给自足不同,也与少数超大规模国家自身就可以基本实现资源自给和构成一个自足的庞大国内市场不同,泰国作为中等规模国家,无论是工业化所需要的资源,包括自然资源、资金、技术,还是工业品的售出,都需要一个国际性或全球性的市场环境,在城市化程度越高、城市经济占比越大的情况下,就越离不开全球化的外部条件。这使得全球化不再简单只是作为外因而对泰国经济、政治产生影响,而是已经内在化为泰国本身的经济和政治过程。换句话说,在进入全球性生产、交易体系后,不再是泰国可以去选择以何种方式、程度加入全球化,而是泰国经济、政治会不由自主地受到全球化力量的规制。

(二)全球化内化与泰国面对的不可抗力

泰国精英阶层在对全球化态度上的摇摆,反映了全球化因素在泰国的内化。1997年前,泰国各派认同城市中产阶级知识精英基于西方经验提出的“全面自由化道路”,对经济全球化普遍持积极态度,认为这是解决当时泰国存在的产业结构不合理、阶层与城乡贫富差距、基础设施建设瓶颈、储蓄与投资缺口、自然资源与环境恶化等问题的出路,因此在“七五计划”(1992—1996年)中,强调要从资本市场到工农业生产,到基础设施建设,再到社会服务等,均积极落实自由化改革举措,放松政府监督,利用市场力量进行资源更有效的配置。“八五计划”(1997—2001年)对泰国加入经济全球化的前景更加充满乐观情绪,提出要“在2020年成为发达国家。届时泰国将成为全球第八大经济体,以1993年不变价格计算,人均年收入30万泰铢或1.2万美元”。37但1997年的金融危机,给泰国的国民经济发展造成了前所未有之重创,戳破了“经济自由化”的迷梦,也使泰国精英群体对全球化的态度发生分化和逆转,城市中产阶级和传统工商业集团转变为经济全球化的怀疑者,拉玛九世对全球化持保守态度的“适度经济”论也因此在很大范围内得到支持。

然而,泰国尽管因融入全球经济体系在1997年遭遇了金融危机,内部也出现了对全球化的强烈质疑,但泰国并没有因此就从全球化中全面退缩。相反,以“他信经济学”为标志,泰国总体上仍继续选择融入经济全球化。“他信经济学”最初对经济全球化也抱有一定的疑虑,强调内需即消费和投资,计划将出口占GDP比重下调到50%以下,但效果并不明显,只好又转向内外并重即双轨制,并最终转向自由贸易。38他信政府在政策上的这种调整转变,反映经济全球化在泰国已经内在化,不是想抑制就能抑制的,在全球经济已连为一体的大环境下,泰国已经没有办法回归经济民族主义。接替他信的素拉育军政府,以及亲他信的沙玛和颂猜政府,乃至反对他信的阿披实政府,实际上大部分仍延续了他信的经济政策。38

全球化内化还表现在,泰国以往对国家发展模式的构造机制失灵。20世纪下半叶以来,泰国曾多次经历发展模式的变革,“政治体制—经济道路”的互动关系从一种稳定形态到另一种稳定形态的周期性变革,是国家发展模式的核心架构,而它又通过新旧利益集团的“权力—利益”博弈加以具现,39通过内部博弈而达成“政治体制—经济道路”互动并重新选择国家发展模式。在以往泰国需要推进国家发展变革的时侯,基本是能够实现的,但2006年泰国政变以来政治纷争的长期持续、政治共识的难以达成,却显示这种对国家发展模式的构造机制已经失灵,其主要原因,就在于经济全球化已转化为不可抗拒的内在机制,使泰国的内部变革不再可能由自身力量所完全左右。

对全球化的经济和利益考量,显著转化成了泰国内部的政治考量。新兴产业集团是在全球化中产生的,全球商品、资金、技术和人员的自由流动,是新兴产业集团生存的关键。对农民来说,对外出口农产品有利可图,其在政治上的取舍又决定了政党能否在选举中当选执政。因此,政治家必须改变以往剥削农民的政策,转向取悦农民,但这必然会在一定程度上以牺牲城市既得利益者为代价。在新兴产业集团与农民群体结盟时,城市既得利益者在两方面受损:一方面,实施偏向农民的政策,打破了以往重城市轻农村的格局,所牺牲的是部分城市群体的福利和发展机会;另一方面,越来越多的农民因城乡和区域发展落差而流向城市,形成“城市化村民”,他们会直接在城市与原城市居民争利。

在快速的经济增长、城市化过程中,与其他东亚国家和地区相比,泰国在政治稳定性上的欠缺特别醒目,对此可以做出的解释,一是从经济角度看,在日本、韩国的城市化高峰期,当时经济全球化的范围还很有限(或者说还不构成经济全球化),并没有瓦解各个国家的“国民经济”,国家内部不同群体之间也不像今天这样发生了明显的利益疏离。二是从政治角度看,在“半球化”条件下,国家没有出现严重的失能,而是能够利用政治力量将经济发展的成果为全体国民最大程度共同分享,在城市化过程中的利益分化也得以较好弥合,因此可以形成政治共识,即便国内有不同的政治派别,但它们之间并非本质对立;然而,泰国今天在全球化条件下,表现出来的已是严重的国家失能,已经难以通过正常协商机制弥合不同群体间的政治对立。所以在这两种情况下,所需要处理的政治问题也有不同之处:前一种情况下,主要是因经济发展而带来的腐败、分配不公等,而在后一种情况下,主要是不同群体的利益关联严重弱化,直接冲击到政治共同体的自我认同。在泰国以“黄衫军”和“红衫军”为代表的政治对立中,个别地区、某些人群就曾提出过脱离泰国的口号,这在日本、韩国是不可想象的。

五、结语:经济全球化与“国家政治”的悖反

从经济、社会结构的变化来看泰国近些年来政治纷争的加剧,主要是因为在工业化和城市化进程中,发生了两种“卷入”:一是自1970年代选择以出口为导向的国家发展政策以来,随着工业化的发展、城市化水平的提高,泰国的农村和农业发展被更深层次地卷入到工业化和城市化进程中,使城市居民与农村居民的利益分歧加剧;二是自1980年代以来,随着泰国深度卷入经济全球化和成为全球经济的有机部分,泰国原先存在的城乡对立被进一步扩大并上升到一个新的台阶。在发生这两种“卷入”的过程中,三种不同利益间的碰撞变得激烈:第一种是乡村和农业不肯再为工业发展做出牺牲,转而追求自身在全球化中的正常利益,但这却扰动了泰国以往的利益格局,引起了城市既得利益群体的反制;第二种是在工业化和城市化中的人口身份由农民向工商业从业者的大量转换所引发的政治不适应,这些来到城市的新增工商业从业者,未能如一般城市居民那样获得市民身份与相关权利而成为“城市化村民”,因而对城市利益格局十分不满,与之相对,城市居民则由于新来者的争利,对“城市化村民”也非常排斥;第三种是引导泰国经济发展的两个主流产业集团,即新兴产业集团和传统工商业集团,它们对全球化的态度一个趋向开放,一个趋向保守,对国家政策有难以相容的不同需求。以上三种利益的主要角逐场所都在以曼谷为主的大城市。

城市化本身就有政治过载的问题,与农村社会具有较高的经济、社会稳定性相比,城市化进程中的城市社会由于经济增长迅速,社会日益多元且信息流通便捷,比较容易形成政治意见并付诸实际行动。纳鲁门·塔布坎彭所描述的以“黄衫军”和“红衫军”为代表的泰国政治网络的形成,主要依托的正是城市化的社会环境。经济全球化进一步强化了这种网络,显示了在经济全球化过程中,城市化和城市治理所面对的高度不确定性。实际上,这种不确定性并不仅仅发生在泰国,在经济全球化深入发展,“逆全球化”现象出现的近些年来,城市社会的稳定性在很多国家都在受到更大的挑战,包括一些发达国家也是如此。英国的“公投脱欧”就主要是伦敦首都区内不同市民群体意见对立的结果;法国发生的“黄马甲运动”,主要场所也是在首都巴黎。

泰国21世纪以来的政治动荡和出现在曼谷街头的没完没了的政治抗议,还反映了在经济全球化语境下,泰国已经陷入两难。一方面,作为发展中国家,泰国所秉持的发展主义导向,使其无法拒绝经济全球化的诱惑,需要在开放的环境中汲取很多外部资源以促进自身发展。但与此同时,在融入全球经济后,也出现了很多问题,如本国经济成为全球经济的一部分,“国民经济”陷于瓦解,内部的利益结构发生巨变,资本对国家的博弈能力增强,国家对经济、社会和政治进程的掌控能力大为削弱,从而导致极高的政治风险。更值得注意的是,一旦接受经济全球化,就很难将经济全球化继续外在化,而会被动将它内在化为自身因素,不得不在全球化的风浪中沉浮。相对来说,大的国家由于市场规模大,对资本的抗衡能力要强得多,一定程度上还可以对参与经济全球化的进程做出自主选择和安排。中国自1978年以来实施改革开放政策,同样深度卷入了经济全球化,虽然也产生了城乡差别,但为什么没有形成泰国式的政治对立局面?原因可能是两个:一是在承接发达国家的产业转移的过程中,城镇制造业的大发展,为接纳农村人口创造了条件,也就是说,产业资本构筑了一个利益关联的机制,从而使政治对抗的必要性大大降低。中国的粮食生产仅能供给自己,甚至还要从外部购买粮食,从而使农民不是粮食全球化的受益者,因而成为“稀缺要素”而被迫放弃农业转向制造业,“农民工”因此产生;但泰国的粮食生产在全球化中有利可图,从而使农民不愿意放弃农业利益,进而会与城市争利而产生对立。另一个原因是,中国的治理体系有着很强的利益协调和再分配功能,从而避免了在经济全球化过程中出现绝对的受损者,近年来中国社会保障政策的推进即是如此。也就是说,由于中国拥有巨大的体量,在经济全球化过程中并未丧失国家能力,从而在相当程度上仍然能够以国家意志协调资本扩张和市场化过程中的利益分化。

张锡镇认为泰国的出路,在于在权威主义民主制度下,建立一个具有国家现代化发展导向的强势权威政府。40然而,想如20世纪的韩国及其他国家和地区那样,通过建构一个强势政府来参与经济全球化,已经不太可能,原因是只要接受经济全球化,它就会转化为一国内部的有机要素,会瓦解国家的自主选择能力。绝大多数国家都会如此,除了少数规模庞大的国家。

泰国其实朝此方向曾做过努力,即通过政党机制对泰国重新进行整合。将泰国与印度来做比较,在印度建国及之后很长时间,国大党作为全国性政党,曾有力瓦解了地方政治,并成为形塑现代印度的主要政治意志。41泰国今天面对的一个重要问题,也是政治意志的四分五裂,迫切需要一种有足够权威的全国性政治意志来统摄政治进程。在出现高度对立的国家意志时,能够代表国家发展方向的统摄性的主权权威倍显重要。在1860年代南北战争结束后,美国是北方政治力量统摄了国家意志,而制造业是那个时代的发展方向。当年美国北方的工业化主张,奉行的是如今泰国式的“充足经济”理念,与当时英国主导的经济全球化保持适当距离。但这只是一种过渡性策略,北方并没有完全藐视南方的意愿,为形成全国性意志,美国后来在两方面的做法值得注意:一是在南北战争后推进全国性利益协调,帮助南方共同发展,以化解在经济全球化过程中国家内部出现的利益疏离,弱化政治纷争;二是在形成工业化的全国性市场,美国的工业经济具备全球竞争力后,还是转向选择加入经济全球化,对外政策由贸易保护主义转变为自由贸易。

以此来观察泰国未来的政治整合之路,“军人政权”只能是国家的临时政治安排,不是持久的发展之道。比较理想的局面,是由更加体现国家发展方向的新兴产业集团及其支持的政党来主导国家意志,但在形成主导意志的过程中,如当年美国一样,需要做到:一是要充分关照和尽量迁就对全球化抱有疑虑的群体的意愿,不能过于激进推进全球化;二是要在全球化中采取一定的补偿机制,更好推进内部利益调节。如何处理与经济全球化的关系,是无法回避的政治挑战。美国当年是与经济全球化保持了一定的距离,掌握了参与经济全球化的进程与范围,相当程度上维护了经济自主,这种选择之所以能够做到,是由美国所处的地理环境,美国当年已成为世界上最大的工业化国家,全球化在美国还没有普遍内在化等因素决定的。然而,今天的泰国已不具备这些条件,全球化已经内化,泰国的市场规模比较小,没有办法自主调控与全球经济体系的关系。在此情况下,泰国的选择空间比起当年的美国要小得多。

最后,还需要说明的是,经济全球化并不必然就会引发政治纷争,还要看它与一个国家既有约束条件的结合情况。一些全球化系数很高的国家如新加坡,由于国家规模小、国家能力强,很好规避了全球化的负面影响。一些国家如泰国,尽管全球化系数并不突出,但由于国家规模较大、国家能力有所欠缺,对全球化的负面影响反而显得免疫力不足。

注释:

[1]“The State of SoutheastAsia:2019”Question 10:What are your top 3 concerns for security challengesfacing Southeast Asia?,ISEAS-Yusof Ishak Institute(Singapore),.29 Jan.2019.

[2]William H.Mc Neill.ThePursuit of Power:Technology,Armed Forces and Society since A.D.1000,Chicago:TheUniversity of Chicago Press,1982,参见[美]麦尼尔:《竞逐富强---西方军事的现代化历程》,倪大昕、杨润殷译,北京:学林出版社,1996年。

[3]如纳鲁门·塔布坎彭的《彼此竞争的政治网络:对泰国政治中黄衫军和红衫军的研究》即持此论。该文原文为英文,刊于日本京都大学东南亚研究中心主办的《东南亚研究》(Southeast Asian Studies)2016年第1期。

[4][美]J·米格代尔著:《农民、政治与革命---第三世界政治与社会变革的压力》,李玉琪、袁宁译,北京:中央编译出版社,1996年,第3页。

[5][美]J·米格代尔著:《农民、政治与革命---第三世界政治与社会变革的压力》,《序言》,李玉琪、袁宁译,北京:中央编译出版社,1996年。

[7]关于权利与权力的“对冲”,参见房宁等:《自由威权多元---东亚政治发展研究报告》,北京:社会科学文献出版社,2015年,第346-350页。

[8]贺圣达、王文良、何平:《战后东南亚历史发展1945-1994》,昆明:云南大学出版社,1995年,第245页。

[9]房宁、丰俊功:《城市化率与亚洲政治转型》,《文化纵横》2018年第1期。

[10][美]塞缪尔·P.亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,上海:上海人民出版社,王冠华等译,2015年,第31页。

[11]即指有关信息、生化、电子等高新技术的新兴产业资本。参见周方治:《泰国非暴力群众运动与政治转型》,《当代亚太》2007年第7期。

[12]吴文科:《泰国产业结构简析》,《亚太经济》1995年第5期。

[13]谢志鹏:《战后泰国的工业化进程》,《南洋问题研究》1989年第3期。

[14][英]邓肯·麦卡戈:《泰国的城市化村民与政治极化》,《南洋资料译丛》2019年第1期。

[15]麦尼尔认为,1789年巴黎人口达到60~70万人,其中流动人口达到10万人,而对当时的巴黎来说,要安置这么多新来的市民,困难很大,城市就业机会和食物供应不会自然增长,难以满足新来的人的需要。参见[美]麦尼尔:《竞逐富强---西方军事的现代化历程》,倪大昕、杨润殷译,北京:学林出版社,1996年,第196-197页。

[16][美]巴林顿·摩尔:《民主与专制的社会起源》,拓夫、张东东等译,北京:华夏出版社,1987年,第25页。

[17]王绍光、胡鞍钢:《中国国家能力报告》,沈阳:辽宁人民出版社,1993年,第6、6、6页。

[18][泰]纳鲁门·塔布坎彭:《彼此竞争的政治网络:对泰国政治中黄衫军和红衫军的研究》,《东南亚研究》2016年第1期。

[19][英]厄内斯特·盖尔纳:《民族与民族主义》,韩红译,北京:中央编译出版社,2002年,第116页。

[20][英]安东尼·吉登斯:《民族-国家与暴力》,胡宗泽、赵力涛译,北京:生活·读书·新知三联书店,1998年,第14页。

[21]张锡镇:《当代东南亚政治》,南宁:广西人民出版社,1995年,第289页。

[22]张锡镇:《泰国民主政治的怪圈》,《东南亚研究》2009年第3期。

[23]关于宪政体制、权力结构和利益结构的关系,参见房宁等:《民主与发展---亚洲工业化时代的民主政治研究》,北京:社会科学文献出版社,2015年,第335-340页。

[24][加]埃里克·马丁内兹·库恩塔、艾姆·辛朋:《泰国民主的倒退:公民社会与政治体制的矛盾角色》,《南洋资料译丛》2015年第4期。

[25]张大勇:《泰国的城市化问题》,《南洋问题研究》1995年第3期。

[26]关于经济全球化进程中的“利益疏离”与“政治撕裂”,参见程亚文:《经济全球化、利益疏离与政治撕裂---当代世界经济政治的新转折》,《外交评论》2019年第6期。

[27]周方治:《泰国:立宪君主制下的政治发展之路》,房宁等著:《自由、权威、多元---东亚政治发展研究报告》,北京:社会科学文献出版社,2015年,第293页。

[28]何帆:《经济全球化的三次浪潮》,《世界知识》1998年第6期。

[29]关于经济全球化进程中的新现象和新进程,参见程亚文:《经济全球化、利益疏离与政治撕裂---当代世界经济政治的新转折》,《外交评论》2019年第6期。

[30]李滋仁:《关于泰国农业工业化道路问题》,《东南亚南亚研究》1990年第3期。

[31]何春兰:《泰国产业结构正从劳动密集型向技术密集型转化》,《东南亚南亚信息》1995年第7期。

[32][38]李东云、曹倩、田野:《国际贸易对泰国政治参与的影响》,《国际政治科学》2015年第2期。

[33]参见[美]罗纳德·罗戈夫斯基:《商业与联盟---贸易如何影响国内政治联盟》,杨毅译,上海:上海人民出版社,2012年。

[34]关于“半球化”,参见何帆:《经济全球化的三次浪潮》,《世界知识》1998年第6期。

[35]“File 2:Percentage ofPopulation at Mid-Year Residing in Urban Areas by Region,Subregion,Country and Area,1950-2050”,World Urbanization Prospects:The 2018 Revision,United Nations Population Division Department of Economic and Social Affairs.

[36]蔡青龙、蔡攀龙:《印尼和泰国的经济发展、外人直接投资与国际劳工转移:IMDP分析架构之验证》,《东南亚学刊》(台湾)2012年第1期。

[37]茂路:《收入分配差距研究---基于差度理论基础的中国居民收入差距分层研究》,财政部财政科学研究所博士学位论文,2014年,第155-156页。

[38]The Eighth National Economic and Social Development Plan(1997-2001),National Economic and Social Development Board,Office of The Prime Minister,Bangkok,Thailand,1996,P.2.

[39]李峰:《他信经济学及其对后他信时代泰国经济政策的影响》,《南洋问题研究》2009年第4期。

[40]周方治:《20世纪中后期以来泰国发展模式变革的进程、路径与前景》,《东南亚研究》2015年第5期。

[41]张锡镇:《泰国民主政治的悲哀与出路》,《和平与发展》2014年第5期。

[42]程亚文:《央地关系、议会政治与国家建构---现代印度的产生》,《学术界》2018年第8期。