作者:周祖文 王志远 责任编辑:于佳佳 信息来源:《欧亚经济》2018年第6期 发布时间:2019-06-27 浏览次数: 11024次

【摘 要】马克思主义小农理论认为,小规模农业将无法与大型资本主义农场竞争。这种“趋势论”在苏联逐渐演绎为“列宁—斯大林主义集体化”,并据此批判恰亚诺夫的小农“均衡观”。事实上,恰亚诺夫与马克思之间不存在根本对立和矛盾,两种理论之间渊源颇深,研究方法也有相似之处。总体上看,恰亚诺夫理论带有从具体到抽象的研究特点,微观基础和政策主张之间逻辑关系清晰。恰亚诺夫创建“劳动—消费均衡”理论,为纵向合作社主张提供了理论基础,却不同于苏联横向集体化政策。

【关键词】小农;“趋势论”;“劳动—消费均衡”;家庭经济;合作社

经典小农理论所追求的目标模式不同,甚至在微观劳动效率方面都存在不同认识,自然导致农业发展道路上的明显分歧。马克思认为小农必然受到资本主义排挤;恰亚诺夫则认为小农可以在资本主义竞争中获得长久存在。

上述两种观点,无论在俄国历史中,还是在当代世界,都曾经产生过重要影响。为此,笔者希望从这两种小农理论的比较中寻找差别与共性,为分析具体问题提供理论参考。

一、“学界主流”的批评与恰亚诺夫的“回答”

恰亚诺夫是俄国著名农学家、统计学家,俄国“组织—生产学派”的代表人物之一,曾经就读和任教于彼得罗夫农业科学院(现为莫斯科农业经济学院)。他创立了非市场经济条件下的小农理论,认为家庭是农民经济组织的核心,同时又是一个生产和消费的共同体,并非量入为出,而是量出为入。在由家庭人口规模决定的既定消费水平下,需要合理安排劳动投入,进而决定了劳动辛苦程度。当家庭在劳动辛苦程度和消费水平达成均衡之时,农业生产和消费都会保持稳定,这就是恰亚诺夫的“劳动—消费均衡”理论。此理论虽然后来在西方受到广泛关注,恰亚诺夫著作也被翻译为英语、日语、西班牙语等多种版本,但在当时却遭到苏联“学界主流”的激烈批判,认为其不符合马克思主义理论观点,恰亚诺夫本人在斯大林“大清洗”中也蒙受了“劳动农民党”冤案。

在1925年俄文版《农民经济组织》导言中,恰亚诺夫特意整理了五个方面“批评”,并一一作出回答。这些批评来自于当时苏联的“正统派”观点,其中的依据大多来自马克思理论、列宁思想以及苏联农业政策等方面。尽管表面上是依据马克思理论和方法所展开的批评,但深层次的原因都在于,恰亚诺夫理论与当时苏联官方“列宁—斯大林主义”小农政策相左。从中不难看出,这并非单纯意义上的学术争论,更像是对恰亚诺夫和“组织—生产学派”的根本否定。为了更加清楚地说明这些批评观点,我们将其概括为方法、理论、现实、趋势和主张五个方面,整理为表1。

表1五个“批评”与恰亚诺夫的“回答”

资料来源:作者根据1925年《农民经济组织》中恰亚诺夫所写《导言》整理。А.Чаянов.Организации Крестьянского Хозяйства.Кооперативное Издательство.Москва.1925.С.204-211.中译本可见[俄]A.恰亚诺夫,萧正洪译:《农民经济组织》,中央编译出版社1996年版,第10~19页。

由于历史局限性,恰亚诺夫代表本人和“组织—生产学派”对这五个方面的回答并没有完全展开,回应也比较保守。因此,有必要从更广视角和更深层次再做一次理论评估,其中回答“批评”并不是问题的关键,将恰亚诺夫理论与马克思主义小农理论进行比较分析才是更为重要的任务。

第一,在方法上,恰亚诺夫遵循从静态到动态的分析思路,这不同于经典作家历史与逻辑相结合的方法。产生这种区别,并非研究方法的差异,而是因为研究对象不同。恰亚诺夫在“回答”中提到马克思在价值、资本循环、简单再生产等方面也采取了静态分析方法。不仅如此,马克思、恩格斯在小农理论方面有着丰富的论述,而在方法上,基本都采取了先做静态分析,再进行动态趋势判断。1923年,恰亚诺夫发表《关于非资本主义经济制度的理论问题》,其中分析贯穿了奴隶制、封建制、资本主义、家庭经济等多种农业组织形式,这种历史演绎方法与马克思、恩格斯在很多著作中的研究方法极为接近。为了回应“批评”,恰亚诺夫在1925年俄文版《农民经济组织》正文中特意强调了静态与动态相结合的分析方法,“本书前六章是静态分析,而这一章将分析动态发展方式,即农民家庭经济的未来可能形式”(1)。

第二,关于理论渊源来自奥地利边际学派的说法,这与恰亚诺夫分析家庭经济“劳动—消费均衡”密切相关。他认为,农民家庭经济会在劳动辛苦程度与单位卢布收入边际效用相等时实现劳动投入与家庭消费的均衡水平。由此,被认为属于边际分析方法。不过,讨论恰亚诺夫理论是否背离马克思主义,关键在于价值决定,而不在于农民能否在主观上评价收入的效用。仔细看,恰亚诺夫的边际分析方法的确接近于奥地利学派代表人物——庞巴维克。庞巴维克曾经提过五麻袋谷物的例子,其中第一袋用于生存,第二袋用于健康,第三袋用于饲养家禽,第四袋用于酿酒,第五袋用于饲养宠物(2)。这五袋谷物对生产者来说有着完全不同的效用,如果最初损失一袋,减少的效用仅仅相当于没有饲养宠物的粮食,对于生活来说无关紧要。反之,如果在拥有四袋谷物的情况下继续努力耕种,得到的也仅仅相当于拥有了喂养宠物的粮食而已。恰亚诺夫的单位卢布边际收入效用与这五袋谷物的例子,道理上有相近之处。但是,将恰亚诺夫学说贴上奥地利学派标签,目的还是为了“批评”而批评。理论上,恰亚诺夫所使用的边际分析方法实际上就是增量的“极值”,这个概念在讨论均衡点时最为简单便捷,这是叙述和表达方法上的特点。“边际”这个概念与理论渊源没有任何关系。

第三,批评者认为资本主义农场将取代小农经济,因此,恰亚诺夫理论无用武之处。恰亚诺夫对此丝毫没有让步,他认为不仅在俄国,世界上很多其他国家也会长期存在家庭小农经济模式。尽管当时全盘集体化的苏联现实说明了批评者的预见性,但时至今日看历史,恰亚诺夫理论的适用性仍然很大。中国就是以小农经济维持农业生产的典型国家,家庭联产承包责任制就是最好的证明。不仅在中国这样人多地少的国家,即使是当代俄罗斯,也仍然存在着数量众多的居民经济,其生产单位仍然是家庭,并且仅以10%的耕地贡献了50%的农业总产值,劳动生产率明显高于资本主义农场(3)。更为重要的是,恰亚诺夫理论还深刻影响了欧美、日本等学者,被认为是分析小农经济的典范,其理论适用性毋庸置疑。

第四,在批评者看来,小农经济无法与资本主义大型农场竞争,未来小农必然沦为无产者,只要将资本主义农场施行国有化,小农问题也就迎刃而解。而恰亚诺夫持相反态度,他认为“劳动—消费均衡”足以使小农稳定存在,即使在土地规模受到限制的条件下,农民也可以通过兼业劳动获得额外收入,因此,非但不会被摧毁,反而是农业生产的中坚力量。至于农村领域的政治因素,恰亚诺夫完全没有考虑,他所研究的范围属于经济学、社会学、农学,但唯独不属于政治领域。如同马克思在分析土地所有制时所说,“一切对小土地所有制的批判,最后都归结为把私有权当作农业的限制和障碍来批判。一切对大土地所有制的反批判也是这样。当然,在这两个场合,都把政治的次要的考虑撇开不说”(4)。

第五,批评者认为“组织—生产学派”支持前资本主义制度,其实不然。准确地说,恰亚诺夫与马斯洛夫、马卡洛夫等认为通过合作社可以提高农民收入,进而推动农业发展,在资本主义条件下也可以存在小农经济。这一主张的理论内核就是“劳动—消费均衡”。也就是说,农民之所以维持低产出水平,并非由于不具备理性,或是经受不住大型资本主义农业的竞争,而是因为农业利润被信贷、地租、销售等环节分割出去,才维持在“劳动—消费均衡”水平之上。

以上,通过对恰亚诺夫“回答”的总结和阐释,重现历史争论中的当代意义。不难看出,当时苏联“学界主流”观点并没有真正体现马克思主义小农理论的深意。

二、马克思主义小农“趋势论”

马克思在小农理论方面著述颇多,对于小农经济的定义较为统一。恩格斯这样定义小农,“我们这里所说的小农,是指小块土地的所有者或租佃者——尤其是所有者,这块土地不大于他以自己全家的力量通常所能耕种的限度,也不小于足以让他养家糊口的限度”(5)。这个定义,实际上已经将小农生产与家庭消费联系起来,这与恰亚诺夫的分析方法如出一辙,不过与“劳动—消费均衡”理论的稳定不同,恩格斯认为小农经济不可能持续,属于旧的生产方式残余。

在地租理论中,马克思提到小农缺乏市场竞争力,即小农经济生产很大程度上是为了满足自身需要,而不是市场需求,生产行为也不由一般利润率和地租等因素决定,小农经济所面对的高地租,甚至包括利润和工资的一部分。因此,马克思认为“小块土地所有制按其性质来说排斥社会劳动生产力的发展、劳动的社会形式、资本的社会集聚、大规模的畜牧和对科学的累进的应用。高利贷和税收制度必然到处使这种所有制陷入贫困境地”(6)。对于小农经济的这种特点,恰亚诺夫完全赞同,并将马克思关于小农经济自给自足的说法作为书中注释列出(7)。不过,马克思在农业主张方面却完全不同于恰亚诺夫,他认为农业规模决定了农业生产效率。因此,“大规模的耕作,从经济的观点来看,既然证明比小块的和分散的土地耕作远为优越,那么,要是采用全国规模的耕作,难道不会更有力地推动生产吗”(8)?

很容易看到,关于小农经济的定义和特点,恰亚诺夫与经典作家并无二致,但却得出了完全不同的结论。这与前文提到的分析方法有关,即马克思主义理论更强调历史和趋势,研究范围覆盖整个欧洲,甚至是全世界,而恰亚诺夫则注重微观均衡,主要讨论俄国小农经济特点。但是,对理论层面上的观点对立,仍然需要给出一个合理的解释。对此,可以将马克思主义小农理论界定为“趋势论”,恰亚诺夫小农理论则为“均衡观”。

依照“趋势论”,既然小农经济缺乏竞争力,自然应当向大型农业过渡。为此,马克思曾经对1861年俄国农奴制改革后的农民问题做过详细研究。但是,这一过程的“中间逻辑”究竟是什么,却没有全面完整阐述。正如恩格斯所说,“由于俄国的土地所有制和对农业生产者的剥削具有多种多样的形式,因此在地租这一篇中,俄国应该起在第一册研究工业雇佣劳动时英国所起的那种作用。遗憾的是,马克思没有能够实现这个计划”(9)。这给俄国马克思主义者带来一定困惑,同时也留出了思考空间。

1861年俄国农奴制改革后,民粹主义思潮颇有影响,包括将马克思主义带入俄国的普列汉诺夫,也积极响应“走入民间”活动,即由俄国知识分子深入农村提高生产水平,他们认为农民是天然的无产阶级和社会主义者。民粹主义者中有激进派,也有自由派。前者政治态度激进,不惜采取暗杀等非正当手段谋求农民革命。后者则是以赫尔岑、巴枯宁等人为代表的倡导自由主义和无政府主义的知识分子。此外,还包括著名作家车尔尼雪夫斯基,他立足于俄国特殊论,即以村社为主体的俄国农民,拥有欧洲资本主义国家完全不具备的民主主义基础。很明显,在广义的民粹主义思潮中,对农业和农民问题始终带有政治运动和社会活动的特点,但目标和方向却并不明确。在方法上,由于反沙皇专制的措施极端,屡次遭受残酷镇压。

如果将纷繁复杂的民粹主义进行简单概括,应当是“绕过资本主义阶段论”(10)。但是,此观点究竟能否在理论和现实中成立?这决定了俄国思想界对民粹主义的认同和批判。民粹派认为村社是俄国向社会主义发展的特殊道路的保证。19世纪80年代,普列汉诺夫指出民粹派的村社社会主义的幻想难以实现,90年代列宁也批判民粹派的理论,并用大量事实和统计材料说明资本主义关系在俄国农村已经具有很大影响。

1883年,查苏利奇和普列汉诺夫等人创立了“劳动解放社”,正式脱离民粹派并与之论战。马克思、恩格斯对他们评价很高,但最初对他们并不十分了解。在1882年《共产党宣言》俄文版序言中提到,“由英勇无畏的维拉·查苏利奇翻译的第二个俄文版于1882年也在日内瓦出版”(11)。事实上,真正的翻译者是普列汉诺夫,对资产阶级革命之前的俄国来说,由于普列汉诺夫积极宣扬马克思主义理论,也被称之为“俄国马克思主义之父”。后来,恩格斯在《论俄国社会问题》中纠正了此前的偏差,“这一点,马克思和我已经在1882年1月21日给普列汉诺夫翻译的俄文版《共产主义宣言》写的序言里说过了”(12)。不过,这至少说明经典作家对普列汉诺夫和查苏利奇等脱离民粹派的“劳动解放社”成员持欣赏和赞同的态度。

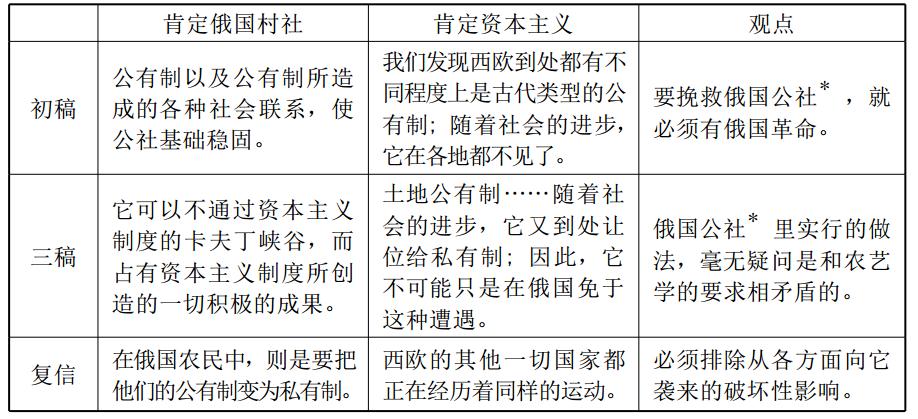

因此,马克思写给查苏利奇的复信,必然深思熟虑,并且能够反映他的真实思想。这封复信来自查苏利奇的请教,核心观点就是俄国能否不经过资本主义阶段,而依靠村社制度实现农村现代化。马克思的回答相当谨慎,接连写了几稿复信,真正发出去的却极为简短,其中既肯定俄国公社,也承认资本主义对农村的影响。

表2马克思《给维·伊·查苏利奇的复信》

注:俄国村社制度具有特殊性,但由于具有重新分配土地的共有性质,马克思在行文中称之为“公社”。资料来源:《马克思恩格斯文集》第3卷,人民出版社2009年版,第570~590页。

从表2中很容易发现,这个困扰俄国理论界的问题,马克思并没有给出现成答案,仍然需要俄国思想家和客观现实来回答。不过,经典作家已经看到俄国农村社会矛盾十分尖锐,“在俄国欧洲部分,农民占有1.05亿俄亩土地,贵族(为简便起见我把大土地所有者称为贵族)占有1亿俄亩土地……农民为自己这一半土地一年交纳1.95亿卢布的土地税,而贵族则只交纳1300万”(13)!在农村问题上,俄国马克思主义者在普列汉诺夫与列宁之间形成了激烈争论,并逐渐演绎为孟什维克和布尔什维克之间的观点对立。十月革命胜利后,马克思主义小农“趋势论”被列宁以战时共产主义、新经济政策、横向合作社等政策所代替,并在斯大林时代形成农业全盘集体化。但在重工轻农的理念支配下,不仅没有真正改变农村内部的根本矛盾,反而使之更加尖锐。据苏联历史档案披露,仅1930年就发生约2000起农村暴乱事件,卷入农民达70万人(14)。

三、列宁小农理论和苏联农业政策

列宁对小农问题的理解,较早的时候受考茨基影响。考茨基一方面认为小农弱势,“农民现在已陷于依靠市场的地位,市场显得比天气还更难掌握和更不可靠”(15)。另一方面,考茨基承认小农具有稳定性,只不过这不同于民粹派“关于小农优越于大农业”的观点,赞同小农稳定是因为看到了小农的自我剥削。列宁在1899年盛赞考茨基观点,“考茨基详尽地阐述了这一观点,并且详细地说明了这样一个情况:农业中小生产稳固,绝对不是由于它在技术上合理,而是由于小农拼命干比雇佣工人更多的活,而同时却把自己的需要水平降低到后者的需要水平和生活水平以下。考茨基用来证明这一点的材料是使人心悦诚服的”(16)。当时,列宁认同考茨基还有一个重要原因,即两人都是民粹主义思想的否定者。列宁说:“在我们俄国,持自由主义民粹派观点的人物也常常拿丹麦当‘王牌’来攻击马克思主义,维护所谓小农经济富有生命力的理论。例如自由主义者赫尔岑在第一届杜马的演说,以及民粹主义者卡拉瓦耶夫在第二届杜马的演说就是如此。”(17)

应当说,考茨基这种市场中弱势、个体却稳定的小农观点非常接近于恰亚诺夫的“劳动—消费均衡”,他们都认为小农的挑战并非来自自身,而是来自市场,因此,如何协调小农户与大市场的关系才是农业政策的关键所在。不过,在对待小农问题上,列宁与恰亚诺夫之间却存在不同的主张。恰亚诺夫主张在不改变家庭小农经营条件下实行纵向一体化合作,而列宁则主张农户横向联合的一体化合作。理解这方面,需要仔细梳理列宁对“小农稳定论”从肯定到批判的认识过程。

列宁在马克思主义小农理论方面著述颇多,但关于小农的定义却与经典作家有所不同。列宁这样定义小农,“的确,大家都在谈论小生产。而什么是小生产呢?对这个问题最常见的回答是,小生产是一种不使用雇佣劳动的生产。有这种看法的不只是马克思主义者。例如,爱德华·大卫的《社会主义和农业》这本书称得上是综合资产阶级土地问题理论的最新著述之一,他在该书俄译本第29页写道:‘凡是我们提到小生产的时候,我们指的都是那种不经常依靠外力帮助,也不从事副业而活动的经济范畴’”(18)。列宁与爱德华·大卫对小农的定义并无差别,但分析结论却截然相反。列宁在这里提到的小农概念,不同于马克思、恩格斯之处在于,他所衡量的并非生产和消费规模,而是以是否使用雇佣劳动为标准。这样看,俄国农奴制改革后的几乎所有村社居民,无论经营规模大小都属于小农。

列宁关于小农理论的研究,与俄国无产阶级革命不无关系。他曾经说过,“克里木战争表明了农奴制俄国的腐败和无能。农民的‘骚乱’在解放前每10年都要高涨一次,使得头号地主亚历山大二世不得不承认,与其等待从下面来推翻,不如从上面来解放”(19)。列宁此文发表于1911年《社会民主党人报》。现在看来,这篇文章与其说是对俄国斯托雷平改革动因的总结,还不如说是对斯托雷平改革本质的评价。显然,列宁不仅关注小农的经济特点,还特别注重分析小农在无产阶级革命中的作用,由此否定“小农稳定论”也合乎逻辑。

十月革命胜利后,百废待兴的俄国,内部有苏俄内战,外部则面临德、英、美、法、日等协约国武装干涉。如果按照国土面积计算,布尔什维克曾经一度失去全国大部分领土的控制权,但仍然掌控莫斯科和大型工业区。不过,与工业基础相比,粮食、原材料和燃料仍面临短缺。此时,列宁关于小农的定义和主张也明显不同。在“余粮征集制”中,小农概念不再依靠是否雇佣劳动来界定,而是以生产和消费规模为依据,划分为贫苦农民和富农:“凡粮食(包括新打下来的粮食)超过自己的消费量(包括全家口粮、牲口粮食、种子)一倍或一倍以上的,都算富裕农民……让贫苦农民委员会从富农那里没收种子粮,无论如何要这样做,如果现在不行,以后也得向富农征收——先暂时从地主农场拿出一部分粮食交给贫苦农民作种子”(20)。但是,无论是贫农还是富农,基本上都不使用雇佣劳动,这与上述小农概念存在根本区别。更为关键的是,曾经以小农生产效率为中心的论战,此时已经演绎为非效率标准。农村中也呈现“逆淘汰”特点,即效率越高的富农,越是受到剥夺,农民开始消极对待生产,以摘掉富农帽子。

总体上看,列宁坚持马克思主义小农“趋势论”,认为小农不具有稳定性,无法与资本主义大农业展开竞争。但是,当列宁的观点受到苏联学界政界认可后,马克思主义“趋势论”逐渐被人们忽略,甚至关于小农的定义也愈发模糊。列宁逝世后,苏联高层均以继承和发展列宁主义为理论依据,这种特点在斯大林施行全盘集体化时表现得尤为明显(21)。当然,苏联时代的农民问题和农业政策也受到很多批评,俄罗斯较具代表性的观点认为,“1917年秋季到来之前,即早在十月政变以前(指十月革命——引者注),自发的农民暴动已经席卷俄国。夺取地主土地及其庄园具有群众性规模。这是国内战争最初的火光。革命的领袖们终究未能明白俄国农民问题的全部深刻意义”(22)。邓小平曾经这样评价全盘集体化,“社会主义究竟是个什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞个新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了”(23)。苏联全盘集体化之时,邓小平正在莫斯科学习,因此,其观点并非单纯源于理论总结,更是得自于亲身体会。

显然,在马克思看来,尽管不同意民粹派的“俄国特殊论”,但对村社制度仍然十分重视。不过,在列宁小农理论和苏联农业政策中,都将村社看作是落后生产方式,因而将其忽略,甚至是摧毁。俄国村社实行农民共同占有土地、农业轮作统一并带有强制性,根据农户规模获得土地,农民无权撂荒土地或买卖,并定期重新分配。村社内的森林和牧场共同使用,不得分割,村社管理机构由选举产生。俄国村社制度从远古时代就开始存在,这与俄国特有的农业生产方式有关。建造房屋需要树木,喂养牲畜需要草原,同时靠近森林、草原和河流的地区就成为最为理想的农耕地带。但是,砍伐、狩猎和保护村庄需要集体共同努力,任何带有私有产权特点的土地分配都不利于村庄安全和可持续耕作。这种特有的自然条件与村社制度之间可谓是丝丝入扣、不可分割。在沙皇政府和地主阶级那里,村社也为管理和剥削农民提供了封建基础,利用村社监视生产、掠夺产品、榨取税赋、强迫徭役。同时,村社对农民的集体保护作用仍然存在,1905~1907年农民革命中村社便作为革命斗争的组织基础。正是看到这点,斯托雷平才颁布允许土地自由买卖、摧毁村社、扶植富农的办法。尽管有很多农户退出村社,但作为农村社会制度的基础,村社并没有完全消失。十月革命前夕,大部分农民仍然生活在村社中,真正使村社制度消失的政策恰恰是斯大林所颁布的更大规模、更具强制性的全盘集体化政策。

这样看,苏联时代的官方农业政策,相当于忽略村社制度这一前提来分析小农发展问题。这是不同于马克思小农理论的本质区别。更何况,马克思所讨论的小农,主要面对来自于市场方面和资本主义大农业的竞争,没有考虑到国家与农户之间的税收和征收关系。从这两个角度看,苏联时代的小农理论已经偏离了马克思主义。当然,也正是因为马克思主义小农“趋势论”在苏联演绎为列宁主义小农理论,恰亚诺夫的“均衡观”才招致更加猛烈的批判。如前文所述,单纯从马克思小农理论的方法和观点出发,恰亚诺夫与之有很多相似、相近之处,只不过观点不同而已。然而,在官方农业理论逐渐倾向于集体化之时,恰亚诺夫的“劳动—消费均衡”不仅显得格格不入,甚至因此给他带来“莫须有”的罪名。可以看出,苏联官方对恰亚诺夫的五个“批评”,并非来自马克思主义小农理论,而是基于列宁主义思想,客观上属于张冠李戴、不得要领。

四、恰亚诺夫小农理论的“均衡观”

恰亚诺夫的“劳动—消费均衡”理论源自俄国的小农经济现实,也是他在《农民经济组织》中特别强调的理论基础。他认为,家庭小农经济的劳动投入,上限取决于家庭可利用劳动力,下限则取决于家庭消费需求,也就是说家庭小农经济并非追求利润最大化,而是追求劳动投入和家庭消费的均衡。一旦达到内部均衡状态,家庭农业产出也就随之达到均衡。因此,家庭劳动辛苦程度主要取决于消费人数与劳动人数的比例,此比例越高,农业劳动的辛苦程度越高,小农就会表现为自我剥削。

就此,他列出了俄国家庭小农的实际情况:在孩子数量从1个增至9个的过程中,由于未成年人只相当于半个或少半个劳动力,家庭劳动辛苦程度呈上升状态,当孩子逐渐成年后,家庭劳动辛苦程度才会逐渐下降,并保持在新的均衡水平(24)。这样看,每个家庭的“劳动—消费均衡”水平都会有所不同,但全部家庭小农经济加总之后,由于不同家庭人口数量的移动平均,农业总产出会基本保持稳定。关键问题在于,这种均衡水平是否达到了既有劳动力和耕地数量上的最优水平?答案是否定的。尽管存在劳动自我剥削,但无论从总体上还是从平均上看,都是在基本满足农业总人口的消费需求推动下综合考量劳动投入,因此,农业总产出与可能最优产量之间存在着巨大的潜在缺口。恰亚诺夫认为,这才是俄国农业需要克服的困难。

因此,在恰亚诺夫理论体系中,“劳动—消费均衡”仅仅是作为微观理论基础,而不是政策主张。他所提倡的农业发展道路,应当是纵向一体化的合作社制度。表面上看,这种合作社制度应当符合苏联官方农业政策倾向,其实却有着本质区别。列宁强调的合作社属于横向一体化,即将众多小农经济逐渐整合为国营农场;斯大林全盘集体化中,则以集体农庄形式覆盖了全部家庭小农。而恰亚诺夫认为应当通过纵向一体化,通过为农民提供采购、信贷、生产等环节的外部社会服务,进而提高每个家庭小农经济的“劳动—消费均衡”水平,这样就可以实现全国农业产出提高的目标。

在理论上,恰亚诺夫在充分肯定家庭小农经济“劳动—消费均衡”条件下,尝试以合作社方式扶植小农经济发展。为此,在1925年《农民经济组织》出版后,又于1927年出版《农业合作社的基本原理与组织形式》,这本书详细介绍了如何通过合作社提高农民收入,进而增进农业产出(25)。现实中,恰亚诺夫与“组织—生产学派”的同仁们创办了全俄第一家亚麻合作社,并取得了难能可贵的农业收入。可以说,在纵向一体化的合作社方面,恰亚诺夫既是理论家,也是实践者。

如前文所述,恰亚诺夫的理论构建和研究方法得到了马克思小农理论的启发,两者之间有所不同,但并不存在根本矛盾。在恰亚诺夫看来,农业从属于国民经济体系,很多农业生产方面的特征不同于资本主义制度,自然不能用资本主义制度的眼光来评价农业在国民经济体系中的地位和作用。因此,恰亚诺夫曾经三次提到马克思《资本论》:第一,家庭农业没有工资概念,因此不同于《资本论》第1卷中资本主义的剥削制度;第二,关于家庭小农经济的资本,其循环方式不同于《资本论》第2卷中产业资本循环;第三,关于俄国农民可以接受高额地租,甚至超过土地市场价格,这与《资本论》第3卷中劣等土地也可以获得地租的观点已经非常接近(26)。在俄国,这三个方面都可以在现实中获得检验,由此恰亚诺夫将家庭小农经济描述为:具有自我剥削特征、很难实现资本积累、可以接受高额地租的非资本主义农业生产。

当然,从理论层面上恰亚诺夫也并未将“劳动—消费均衡”局限于农业经济,而认为它是符合家庭经济特点的农业、手工业、畜牧业所共同具有的特征,他将这些范畴定义为“非资本主义经济制度”。不过,这并非对应着原始社会和自然经济,在《关于非资本主义经济制度的理论问题》中,恰亚诺夫详细阐述了这一观点,也可以将其视为从现实经验分析抽象到理论逻辑推演的总结。此文发表于1924年德国《社会科学与社会政策文库》杂志第3期(第577~613页),俄文版收录在《农民经济》一书中(第114~143页)。文中不仅阐述苏联小农经济具有稳定性,而且可以在世界市场中立足,更是全面阐述了“劳动—消费均衡”理论:“仅仅从经济结构表面的理论分析,就足以使我们相信,农民经济活动所具有的特殊性,很难用经典的政治经济学以及相关理论进行解释”(27)。在研究方法上,恰亚诺夫与马克思非常接近,都是通过历史与逻辑相结合、从具体到抽象的方式。在理论渊源方面,恰亚诺夫理论介于英国古典政治经济学和德国历史学派之间,前者认为经济社会可以通过价格、工资、利息等范畴调节实现均衡,后者则认为任何经济现象都依赖于历史形成,而不可能构建一般性理论。恰亚诺夫则认为两者都有所偏颇,小农经济既会受到客观历史现实影响,也可以在此基础上构建起一般性理论,俄国的经验就充分证明了这一点。正是因此篇论文在恰亚诺夫理论中的重要性,西方学者最初将《农民经济组织》和《关于非资本主义经济制度的理论问题》翻译汇编为一册,称之为《农民经济理论》(28)。

从这个角度看,马克思主义“趋势论”与恰亚诺夫“均衡观”之间的相近之处不可谓不多。更为重要的是,两种观点的逻辑前提完全一致,马克思和恰亚诺夫都是基于小农与市场之间的关系进行分析。不过马克思认为市场竞争可以覆盖全部农业主体,因此“规模”成为决定竞争优势的根本原因;而恰亚诺夫则认为资本主义制度不可能触及家庭小农经济内部,由此得出“小农稳定论”观点。恰亚诺夫也并不认为农业将会永远保持低水平的“劳动—消费均衡”,通过合作社可以使小农与市场之间建立起良好的互动关系。而马克思则认为需要通过土地国有制来实现小农联合,进而摆脱资本主义制度下的竞争和剥削。

农业生产容易受天气和自然条件影响,甚至被认为属于“靠天吃饭”的行业。在市场经济条件下,农业仍然被认为是需要保护和支持的弱势产业。然而,除了天气和市场两个因素外,还有来自国家和社会层面对农业的掠夺。西方学者曾经这样描述农民这一概念:“只有当种田人受制于他们之外的社会阶层的权势者的需要和制裁的时候,我们才能够恰当地说他们是农民”(29)。此中深意不可谓不准确。1861年之前的俄国农民承受着沙皇和地主阶层的剥削,此时广大农民在权贵阶层面前处于弱势。农奴解放后,关于小农向何处去的问题引起民粹派、劳动解放社、列宁主义等方面的论战。此时,关于小农弱势的理由,在于面对市场。然而,当列宁主义小农理论被斯大林以农业集体化政策实施后,农民所承受的负担却实实在在地来自于国家。在重工轻农的理念驱动下,工农业产品价格“剪刀差”为工业积累资金的同时也在剥夺农民利益。此时苏联的政策却与马克思主义“趋势论”相去甚远,与恰亚诺夫“均衡观”背道而驰。

五、结语

从当前看,还没有任何一种小农理论可以放之四海而皆准,马克思主义“趋势论”和恰亚诺夫“均衡观”也是这样,两者各有侧重,比较的目的在于厘清内涵和逻辑,而不在于进行孰是孰非的价值判断。应当说,对于美国和欧洲等国来说,马克思主义“趋势论”可以得到检验,越来越多的机械化家庭农场逐渐代替小农经济,无论是单位劳动力的农产品产量,还是单位耕地面积的利润,都呈现较高水平。而对于亚洲国家来说,特别是中国、日本以及东南亚国家,人口密集客观上决定了小农经济必然长期存在,恰亚诺夫理论在这些国家仍然具有很强的解释力。当然,两种理论本身并不对立,折中地看待也并非不可能。中国农村改革和农业发展就兼具两种理论的优点,“第一个飞跃,是废除人民公社,实行家庭联产承包为主的责任制。这是一个很大的前进,要长期坚持不变。第二个飞跃,是适应科学种田和生产社会化的需要,发展适度规模经营,发展集体经济。这是又一个很大的前进,当然这是很长的过程”(30)。从人民公社回归到家庭经济,是对恰亚诺夫关于小农稳定观点的肯定,而发展适度规模经营,则属于横向拓展,也符合马克思的“趋势论”。

注释:

1、А.Чаянов.Организации Крестьянского Хозяйства.Кооперативное Издательство.Москва.1925.С.415.С.439.

2、[瑞典]克努特·维克塞尔,解革等译:《国民经济学讲义(上卷一般原理)》,商务印书馆2017年版,第48~49页。

3、王志远:《俄罗斯的居民经济:逆市场周期的半商品农业组织》,《中国农村经济》2014年第12期。

4、《马克思恩格斯文集》第7卷,人民出版社2009年版,第918页。

5、《马克思恩格斯文集》第4卷,人民出版社2009年版,第512页。

6《马克思恩格斯文集》第7卷,人民出版社2009年版,第912页。

7、А.Чаянов.Организации Крестьянского Хозяйства.Кооперативное Издательство.Москва.1925.С.412.

8、《马克思恩格斯文集》第3卷,人民出版社2009年版,第231页。

9、同,第11页。

10、姜若宁、王兆祥:《马克思主义与民粹主义的论战史述评》,《马克思主义研究》2000年第3期。

11、《马克思恩格斯文集》第2卷,人民出版社2009年版,第13页。

12、《马克思恩格斯文集》第4卷,人民出版社2009年版,第459页。

13、《马克思恩格斯文集》第3卷,人民出版社2009年版,第390~391页。

14、侯建新:《国外小农经济研究主要流派述评》,《世界历史》1999年第1期。

15、[德]考茨基,梁琳译:《土地问题》,三联书店1963年版,第21页。

16、《列宁全集》第4卷,人民出版社1984年版,第79~81页。

17、《列宁全集》第5卷,人民出版社1986年版,第238页。

18、《列宁全集》第19卷,人民出版社1989年版,第321页。

19、《列宁全集》第20卷,人民出版社1989年版,第172~181页。

20、《列宁全集》第35卷,人民出版社1992年版,第28、81页。

21、王志远:《苏联高层对马恩小农理论的发展与偏离》,《俄罗斯学刊》2013年第1期。

22、[俄]亚·尼·雅科夫列夫,徐葵等译:《一杯苦酒——俄罗斯的布尔什维主义和改革运动》,新华出版社1999年版,第98~99页。

23、《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第139页。

24、А.Чаянов.Организации Крестьянского Хозяйства.Кооперативное Издательство.Москва.С.219-220.

25、А.Чаянов.Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации.Москва.1927.С.68-69.

26、А.Чаянов.Организации Крестьянского Хозяйства.Кооперативное Издательство.Москва.С.391.С.393.С.407.

27、А.Чаянов.Крестьянское хозяйство.Издательство Экономика.Москва.1989.С.114-143.

28、A.V.Chayanov,The Theory of Peasant Economy,Homewood,1966.

29、[英]弗兰克·艾利思,胡景北译:《农民经济学——农民家庭农业和农业发展》,上海人民出版社2006年版,第5~6页。

30、《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第355页。