作者:邓大才 责任编辑:网络部 信息来源:《山东社会科学》2019年第1期 发布时间:2019-01-11 浏览次数: 5293次

【摘 要】一百多年以来,随着工业化、城镇化的推进,发达国家经过了多次农村基本建制单元的合并浪潮。因为各个国家的自治传统及合并重组法案中包含的强制性、民主性条款的区别,形成了多条农村基本建制单元合并重组的道路及四种经典合并类型:强制性合并、强制-民主性合并、自愿-民主性合并及自然性合并。每个国家在合并重组过程中都遇到了强大的阻力和批评,批评最多的是农村基本建制单元的合并重组将会有损民主,削弱国家民主的基础。效率与民主的争议是合并重组最大的争议。

【关键词】合并浪潮;建制单位;强制性合并;强制-民主性合并

最近几年中国农村基本建制单元有两个令人侧目的案例:一是广东清远的“下移-上构”,将自治单元下移到自然村,承担自治功能;将村庄重构为片区,承担行政和公共服务功能。二是湖南省“合村-并镇”,将邻近的村庄或乡镇合并成一个较大的村庄或乡镇。两地农村基本建制单元调整的方向截然相反,对此,官员、学界众说纷纭、莫衷一是。那么,农村基本建制单元究竟是下移、缩小,还是合并、扩大?笔者觉得有必要将视野投向发达国家,考察其农村基本建制单元的历史演变与发展趋势。本文拟通过对发达国家近100年、70年、50来的农村基本建制单元变化的考察,研究农村基本建制单元变迁的规律、争议及对中国的启示。

一、发达国家农村基本建制单元的“合并浪潮”

如果只关注最近10年或者20年,西方发达国家农村基本建制单元基本没有变化或者只有少许变化,但是如果将视距延长50年、70年,甚至100年,我们将会发现发达国家农村基本建制单元发生了翻天覆地的变化,一波接一波的“合并浪潮”,此起彼伏。

(一)合并幅度比较大的欧洲国家

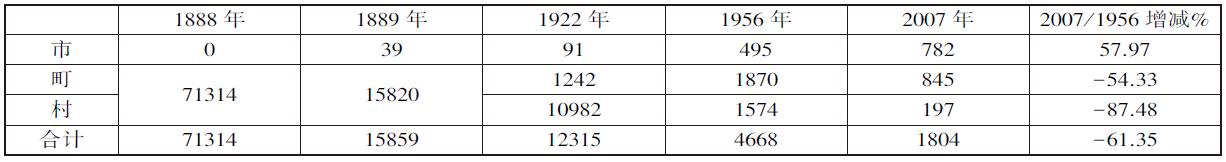

20世纪50年代以来,不管是规模比较大的国家如英国、德国,还是规模比较小的国家如丹麦、瑞典、挪威等,农村基本建制单元都出现过合并浪潮。1950年至2007年,瑞典、保加利亚、丹表农村基本建制单元减幅均超过了80%,分别为87%、81%和80%。英国农村基本建制单元数量减少了79%,比利时减少了75%;德国、奥地利、挪威基本建制单元分别减少了41%、42%和42%[1](见表1)。显然农村基本建制单位数量的减少是欧洲发达国家的共同特征。

表1欧洲发达国家的基本建制单元变化对比表[2]

(二)合并幅度比较大的亚洲国家

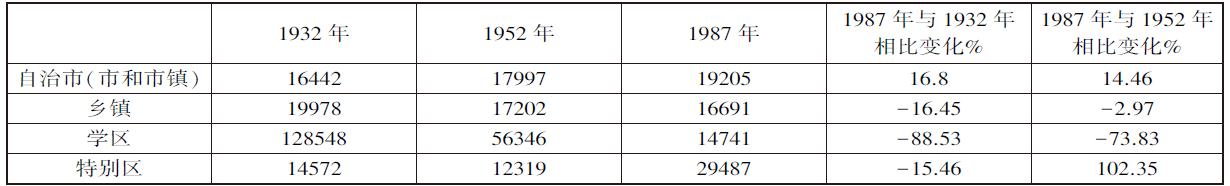

日本是亚洲发达国家,农村基本建制单元在过去100多年内也发生了巨大的变化。日本是传统农耕大国,1888年以前农村只有村庄,没有市、镇,当年村庄的数量为71314个。其实大部分村庄属于只有300—500人的自然村,农村单元极为分散。日本共有三次村庄“合并浪潮”:一是“明治大合并”。1888年基本建制单位改革,实施市町村制度,大量的自然村合并,改革后只有15820町村;二是“昭和大合并”。1953年政府以8000人为标准,力争将市町村减少三分之一,经过几年的努力,在1961年时只剩下3500个市町村,这一数据维持了很长一段时间,在1990年时市町村数量为3200个;三是“平成大合并”。1990年后日本再次实施市町村合并,2007年市町村数量减少到1804个,其中町为827个、村为195个(见表2)[3]。

表2日本基层建制单元变化对比表[4]

日本农村基本建制单元合并出现了三个变化:一是农村基本建制单元大幅减少。二是农村基本建制单元按照规模和建设目标出现了层级化,即如果村庄规模扩大可以申请为町(町就是规模比较大的村),当町达到一定规模后可以申请为市[5]。三是日本的村、町在减少,市在增多,即村町逐渐变成市,人口流向市区。

(三)合并幅度不太大的美国

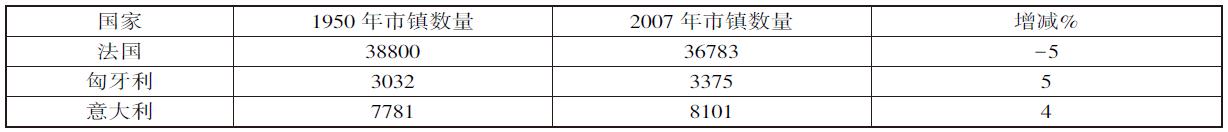

美国农村基本建制单元有些复杂,有些州的基本建制单元是县,有些是乡、镇,有些又是市,还有些是村。除此之外,还有地方政府分支机构学区,以及为特定目标而设立的特别区。市、乡镇的自治权力比较大;学区自治权力比较小;特别区具有半自治性质。这几类基层建制单元相互交叉、相互覆盖。从比较视角来看,美国的乡镇类似于中国的村庄,规模并不是特别大。过去70年美国的基本建制单元发生了一些变化,1932年到1987年乡镇数量减少了16.45%;学区减少了88.53%;自治市的数量增加了16.8%(见表3)。

表3美国基本建制单元变化对比表[6]

总体来看,美国农村基本建制单元减幅差异比较大,乡镇数量有一定幅度下降,下降幅度几乎就是自治市增长的幅度。地方政府的派出机构学区数量大幅下降,特别区先是下降,最近反而大量增加。所以,从乡镇来看美国基本建制单元出现了一定的合并趋势,从学区来看合并幅度比较大,但是从特别区来看却增加了,所以美国农村基本建制单位有合并,但是没有浪潮,各类基本建制单元变动差异比较大。

(四)变化幅度比较小甚至小幅增长的国家

欧美日的农村基本建制单元都出现较大程度或者一定程度的合并重组,但并非所有国家都是如此。1950年至2007年法国市镇数量只减少了5%。意大利、匈牙利农村基本建制单元反而增加了,分别增长了4%和5%(见表4)。

图4基层建制单元变化幅度较小的国家[7]

从上面的分析,我们可以对发达国家过去100年、70年、50年来农村基本建制单元数量的变化得出如下结论:一是大量的小规模自然村、村庄或者乡镇数量成倍的减少,合并浪潮此起彼伏,特别是英国、日本、北欧洲诸国合并幅度更大,合并速度快;二是留存下来的农村基本建制单元的规模(包括人口和面积)相对比较大;三是在农村基本建制单元数量减少的同时,自治市、市镇的数量在增多。

二、发达国家农村基本建制单元的“合并道路”

欧洲、日本等发达国家基本建制单元出现了“合并浪潮”“重组浪潮”,但是合并重组的方式、方法并不相同。概括起来有如下几条道路:

(一)日本合并道路:立法先行、行政主导、间接民主

日本是所有发达国家中基本建制单元合并数量最多、合并力度最大的国家,能够大规模、大力度持续推进农村基本建制单元的合并与日本选择的合并方式不无关系。

1.立法规范合并。日本推进农村基本建制单元合并非常重视立法。除了早期“明治合并”主要是采取行政力量强制实施外,战后日本农村基本建制单元的合并都是先立法,再合并。在立法中,规定合并的时限、标准、目标,再以行政力量推动完成。“昭和合并”在1953年制订了《町村合并促进法》,1956年制订了《新市町村建设促进法》,限期大力推进市町村合并。1965年制订了《市町村合并特例法》,要求10年限期实施合并。最近的“平成合并”修订和出台“合并三法”:《市町村合并特例法修订》《合并新法》和《地方自治修订》[8]。

2.行政推动合并。日本基本建制单元合并主要依赖行政力量的持续推进。为了适应经济社会的发展,日本内阁根据经济、社会发展及时推进农村基本建制单元的调整。内阁提出合并立法或者修订合并法律,在法律中明确要求总务大臣、都道府县的责任并限期完成。日本的合并法律中明确规定了行政“强制条款”。在实际合并过程中,总务大臣负责确定基本方针,都道府提出合并构想[9]。所以,日本农村基本建制单元的合并,处处可以看到行政推动的“影子”,看到“行政推力”。

3.间接民主决定合并。虽然立法和行政推动合并,但是在具体推进合并过程中还是严格按照程序进行。首先由议员或者议长提出合并意向;其次有合并意愿的町村先成立合并协议会,由其中一村的议长或者议员担任合并协议会的会长;其次,从相关町村的议员、职员选任委员,商量合并方案,然后由各町村的议会(具有议员、议长资格的人)表决通过方案;最后,再向都道府厅报告,都道府厅再向总务大臣报告,批准之后才可以合并。[10]

从日本农村基本建制单元合并的制度和程序来看,最后两次合并可以概括为:立法规范、行政推动和间接民主三个环节共同完成。

(二)美国合并道路:立法先行、地方提议、民主选择

美国农村基本建制单元比较复杂,有自治市、自治镇、学区、特别区。自治市和镇是“独立法人”,具有自治宪章,自治权力很大;特别区根据特殊需求建立,具有准自治性质;学区属于州政府的分支机构,自治程度最低。[11]因此不同单位的合并重组差异比较大。

1.自治市、镇的合并。首先是州立法机关立法;其次制定合并的一般程序;最后通过公民投票来选择。如果州立法机关通过特别立法来对待合并重组,则一项法规就可以实现合并和重组,不需要公民投票即可实施。当然州立法机关的立法程序严格依照规定和程序进行[12]。从美国自治市、镇的合并来看,州立法机关很少使用特别立法来强制推行基本建制单元的合并重组,必须经过合并单位公民投票表决,所以镇或乡合并重组难度大,合并速度比较慢。

2.学区的合并。学区合并也由州立法机构立法,并成立一个全州范围的学区重组委员会,由该委员会负责设计全州学区的重组计划。学区重组也需要公民投票决定。随着教师协会和其他专业教育者的支持,学区重组较容易实现。因此,学区单位的合并速度快,规模大。

3.特别区的合并。特别区是为了特定目标,解决特定需求的单位。州立法机关立法后,公民可以自己创制特别区。随着公民需求越来越多,美国的特别区单位不仅没有减少,反而快速增长[13]。地方市民可以根据公民创制权和公民投票程序来创建新的政府单位。另外扩大疆界、更多的单位合并都必须经过社区同意和各自辖区公民公投中多数人的同意[14]。

从美国基本建制单元合并重组来看,总体的程序是:议员提出,州议会立法,合并建制单元公民投票决定,最后实施合并或重组。或者公民提议或基本单元提议,公民投票决定。美国基本建制单元合并重组,与日本有差异,虽然有立法,但是民主是一个最重要的环节,而且法律并没有授予行政部门强制实施的权力。因此有大量的重组失败案例,乡、镇的重组难度、阻力大,速度比较慢。

(三)德国、北欧合并道路:先行立法,行政强制

在快速的工业化和城镇化过程中,德国也存在农村基本建制单元规模过小、财力不足、工业发展跨跃基本建制单元等问题,因此各州由州政府或者州议会成立专门委员会研究合并基本建制单元问题。德国宪法授权州政府有决定基本建制单元的权限。因此,在合并重组基本建制单元时主要由州议会立法,州政府强制推行。当然在强制推动合并重组时,也会以“规劝”或者财政刺激方式诱导、引导合并。

虽然德国行政部门有法律支撑,也有各种行政手段配合使用,但是德国基本建制单元的合并依然受到强大的抵制。按照法律规定,基本建制单元如果不满意合并方案,可以向宪法法院甚至联邦法院上诉,但是法院只审查州议会、行政部门的程序合法性问题,不审核合并与否问题。也就是说,对于合并与否,基本建制单元没有讨价还价的空间,也没有民主程序选择的机会[15]。因此,德国基本建制单元的合并是一种强制性合并,这种合并道路虽然遇到地方、公民的强烈的抵制,但是合并成效依然显著。

北欧国家也是行政和立法强制,如挪威就成立了一个基本建制单元委员会,这个委员会提出合并重组方案,议会立法,然后实施合并重组。只要委员会的决议没有变,基本建制单元反对也能够实施合并重组。瑞典有两轮合并浪潮,第一轮由议会制订措施实施合并,合并速度比较快;第二轮合并采取渐进和自愿的办法,速度比较慢。[16]

(四)英国合并道路:立法先行,行政主导

在发达国家中,英国农村基本建制单元的合并重组速度快,合并规模大,这与他们的合并重组方式的选择紧密相关。首先,议会立法,颁布《地方政府法》及其他相关法案;其次,议会立法成立地方政府区划委员会,负责对英格兰地方政府地区的边界、选举和结构进行审查。地方政府区划委员会独立于政府和政党,直接对下议院议长委员会负责。[17]

英国基本建制单元合并重组的程序:首先,由地方政府或者议会提出申请;其次,地方政府区划委员会根据意见进行评审,然后向国会提出立法建议;再次,国会裁定并将裁定意见发给地方政府区划委员会执行。地方政府区划委员会有义务进行复审;最后,由地方政府或议会执行合并或重组方案。[18]

英国基本建制单元的合并重组是先立法,然后由行政部门执行。立法是一次性的,当然议会要根据情况进行修订。虽然英国基本建制单位的合并既有自上而下的程序,也有自下而上的程序,但是没有公民参与和投票的程序,虽然合并重组的力度比较大,但是依然能够迅速推进。

(五)法国合并道路:议会立法,行政协商,民主决定

在西方发达国家中,法国农村基本建制单元的合并重组比较独特,有很多条件和“门槛”。从合并和重组程序来看,首先,议会立法,制订《市镇合并与重组法》;其次,选举产生专门的咨询委员会,由省议会主席、4名议员和10位代表性市镇长组成;再次,市镇或者行政部门提出合并方案;第四,公民投票决定,至少有四分之一的选民参与投票,且绝大多数赞成票通过,才可以实施合并。如果一个村一半以上的选民参与投票且三分之二的选票反对合并,则不能强制合并;第五,咨询委员会审核合并和重组方案,并征求有关省议员和市长们意见;最后,省政府颁布合并法令实施。[19]

虽然法国对农村基本建制单元合并重组有立法,但是合并重组的程序最多、“门槛”最多,特别是要经过合并重组建制单元的公民投票表决。因此法国农村基本建制单元的合并重组难度最大,速度最慢。

总体来看,发达国家五条合并重组的道路就是三个路径:一是强制推行路径,如日本的行政主导、英国的行政强制等。这种强制合并重组,不太考虑基本建制单元的诉求,也不太考虑辖区居民的需求。二是强制推行,但是给予引导、规劝或者财政补贴等,如德国的行政“规劝”、财政“诱导”等,会受理合并重组建制单位和居民的一定诉求。三是民主选择,不管是立法、行政推动,最后都需要合并重组基本建制单元公民投票决定,在美国公民主动投票也可以创制、合并或者撤销基本建制单元。在法国不管是简单的市镇合并,还是“联合市镇共同体”均需要经过公民投票决定。

发达国家实施农村基本建设单位合并重组过程中,有两个必备的程序:一是立法先行;二是程序合法。影响合并重组速度主要有两个因素:一是合并法案中是否含有“强制条款”。如果含有强制条款,合并重组的速度就比较快。二是合并重组是否需要经过公民投票决定。如果有公民投票决定的条款则速度比较慢。

三、发达国家农村基层建制合并的原因与民主争议

过去100年、70年、50年以来大部分的发达国家农村基本建制单元发生了深刻的变化,当然也有少数国家只有少许的变化,甚至没有变化。那么发达国家农村基本建制单元发生变化的根本原因是什么?争议是什么?决定合并重组规模、速度的决定性因素是什么?本部分将探讨这三个问题。

(一)农村基本建制合并重组的根本原因

发达国家要合并重组的原因很多,但是归结起来就是三个原因:首先是农村基本建制单元人口减少。随着工业化、城镇化的推进,大量的农村人口流入城镇,导致了农村基本建制单元的人口大量减少,用中国话语讲就是出现了“空心化”,村庄不是村庄,乡镇不是乡镇。其次是公共设施建设的代价相当大。为了几户或者十几户居民要建设电网、水网、路网、油汽网,代价太大,建设和服务得不偿失。最后是公共服务供给成本太高。公共行政、公共服务、公共设施建设需要一定的规模,为“空心化”的基本建制单元提供公共服务和设施,没有规模效应,成本越来越高,效率越来越低。另外,在现实中,很多公共设施、公共服务和产业都跨农村基本建制单元实施、布局,无论从哪个视角来看,农村基本建制单元都已经无法作为基本的组织存在、运行和服务当地居民,而且公民要求享受高质量的公共设施和高水平的公共服务,只能撤并、重组农村基本建制单元。

(二)农村基本建制单位合并的核心争议

从发达国家农村基本建制单元合并重组过程来看,最大的争议就是效率和民主的问题:究竟是要效率还是要民主,究竟是要自治还是要行政。这一对矛盾可以分为四大民主争议:

规模对民主的侵蚀。公共设施建设、公共服务需要一定的规模,才会有效率。但是有人认为,规模会侵蚀民主。规模大的基本建制单元不能再实施直接民主,只能实施代表民主,即代议制。代议制使公民无法直接参与基本建制单元的管理,而且代议制使人们难以找到自己的代表。基本建制单元的扩大和代议制使政府和议员远离人们,无法及时回应公民的需求。

专业对民主的侵蚀。大规模的行政、良好的公共服务都需要一定的专业人员,需要职业化的人员,而专业化和职业化会排斥议员、排斥公民,导致“专业垄断”“职业傲慢”。因此行政和效率所要求的专业化、职业化会排斥、挤压民主,甚至替代民主。

等级对民主的侵蚀。农村基本建制单元规模的扩大、专业化、职业化及效率导向都会产生行政、专业等级,从而形成等级制度。等级制度则是“民主的天敌”。因此,行政化、专业化、职业化形成的等级及等级制度会侵蚀民主。

集权对民主的侵蚀。农村基本建制单元的扩大,必然会导致建制单元或者在某些服务和功能上的集权。集权在本质上是排斥公民参与,排斥公民协商,排斥公民自治和参与民主的。因此农村基本建制单位的合并导致的集权同样会侵蚀民主。

另外,基本建制单元规模扩大后,透明度会降低,责任难以明确,监督更加困难,这些都会损害民主。从上面的分析可以发现,农村基本建制单元的合并重组最大的争议是对民主侵蚀的担忧,担心民主虚化和自治弱化,从而削弱国家民主的基础。

(三)农村基本建制合并规模和速度的决定因素

对于发达国家农村基本建制单元合并重组的规模和速度,国外有不少学者进行过研究,但是国内研究非常少,高秉雄教授曾经对此进行研究。他认为,合并重组的速度与国家形式有关,英国合并速度快,德国速度慢,这与英国是单一制国家,德国是联邦制国家有关系[20]。但是笔者研究发现北欧一些联邦制国家的合并速度也非常快,力度大。显然国家形式可以在一定程度上解释合并重组的速度,但是不能完全解释,我们还需要寻找其他解释因素。

1.国家强制性条款

发达国家实施基本建制单元的合并重组时,有很多因素会影响合并重组的速度、规模,但最核心的还是强制性条款。不管是行政推动,还是立法推动,发达国家实施合并和重组都会立法。虽然都有立法,但是法案中是否有强制性条款是关键区别。如果包含强制性条款,则不管是否基本建制单元、公民同意与否都得实施,如日本、德国、英国等。所以,国家强制性条款是决定基本建制单元合并重组的关键因素。

2.对民主与自治的尊重

从合并重组速度快、规模大的国家来看,强制性条款是最关键的影响因素,但是从合并重组速度慢、规模小的国家来看,则是对自治和民主的尊重,如果法案规定,合并重组要尊重基本建制单元、公民的意见,要通过投票来决定。这一条款会影响合并重组速度。特别是对民主、自治极为重视的法国、美国体现得最为充分。法、美两国均将乡镇、市镇视为民主、自由的基石。这种民主、自治的传统和资源也会影响合并和重组的速度、规模。

公民民主选择又分为两种:一是公民投票决定,如美国和法国。二是合并单位的议会投票决定,如日本需要合并单位议会投票决定。前者是直接民主,对合并重组的速度会形成重大的影响;后者是间接民主,对合并重组的速度有一定的影响,但是影响不大。

3.建制单元的财政状况

澳大利亚的学者认为,基本建制单元的自治率或者财政状况会影响合并重组的速度和规模。如果财政状况差,无法保障辖区居民的基本公共需求,基本建制单元和居民可能有较高的合并重组愿望。[21]显然如果公共设施建设和公共服务全部由基本建制单元提供或者部分提供,财政状况肯定会影响居民享受的服务,进而影响建制单元和居民对合并重组的积极性。但是如果公共支出不由建制单元承担则另当别论。

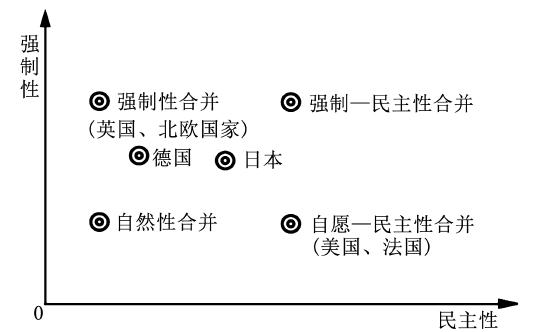

4.强制性、民主性和合并类型

财政状况对合并、重组的影响相当关键,但并不是所有的公共设施建设、公共服务都由基本建制单元供给,大部分甚至全部公共服务、公共设施的建设是由上级政府提供的。在此我们只考察国家强制性条款和民主性条款对合并、重组的影响及进行类型学分析。

从上图可以发现,强制性和民主性两个因素可以构成四种经典合并重组类型:强制性合并、强制-民主性合并、自愿-民主性合并和自治性合并。根据两个变量,我们可以发现发达国家实施合并的类型:英国和北欧国家属于强制性合并;美国、法国属性自治-民主性合并;日本属于强制-民主型合并中的间接民主类型。按照强制性和民主性标准,所有国家基本建制单元的合并重组均可以在此图找到自己的位置。

四、发达国家农村基本建制单元“合并浪潮”的启示

(一)农村基本建制单元合并不可避免

通过对发达国家农村基本建制单元合并重组的考察,可以得出一个基本的结论,随着工业化和城镇化的发展,特别是公民对高质量公共服务需求的增长,村庄、乡镇和市镇等基本建制单元合并不可避免。这是经济社会发展所决定的,不以人的目标为转移。但是合并重组不能以降低成本、纯粹追求行政、服务效率为目标,而应以提升治理能力和公民满意度为目标。对于中国来说,不是要不要合并重组的问题,而是要前瞻性地研究如何合并及超越合并的问题:一是研究和选择合并重组时点与经济、社会的结构之间的关系。二是研究和选择合并重组的路径和方式。三是发达国家合并重组的经验和教训。四是寻找超越简单合并重组的道路和方式。

(二)合并重组要先立法、后实施

合并重组基本建制单元是一件涉及面相当广、涉及利益相当大的一件工作,一定要谨慎,依法、依规、依程序推进。从发达国家来看,应先立法,后实施,特别是合并重组的各项制度、措施和程序要与宪法和法律一致,具有合法性。各地在合并重组时要依法、依规、依程序合并,要合理、及时地解决基本建制单元和公民的合理诉求,切忌简单粗暴求,切忌追求速度,切忌采取运动方式。

(三)合并重组要注重选择方式

合并重组的路径和方式会影响合并的速度、规模、成效及社会的稳定问题。关键要处理好强制和自愿的关系。人们对自己熟悉的建制单元会依恋、不舍,这是一种正常的心理现象,我们必须尊重。如果经济社会已经发展到不合并就会影响人们的生活,进而影响经济社会本身的发展。这时要坚决合并,但是合并时仍然可以注意工作方法。可以采取强制性要求和自愿性选择相结合的方式,而不是简单的、粗暴的行政命令。

(四)合并重组要处理好行政与自治的关系

基本建制单位合并重组最大的影响是公民参与、公民自治和基层民主。对于中国而言更是如此,千百年来中国的村庄都是农民自我管理、自我教育、自我服务。建议在合并重组过程时要尊重农民自治的传统和习惯。一是对于国家无力、无法提供的公共服务,要尽量允许和鼓励农民自我供给、自我服务;二是没有必要合并重组的村庄坚决不合并重组;三是行政和服务可以合并,但是各村庄的集体资产、集体经济不能简单地合并,不能“归大堆”,要么采取股份制方式,要么“政经分离”,实施“行政合并,经济分治”。

(五)合并重组要处理好行政与民主的关系

合并重组后基本建制单元规模大了,离公民远了,专业性强了,但还是要建立相应民主机制,保障公民的民主参与。一是公共服务的需求要通过民主方式获取,根据民主的方式来提供。二是扩大后的单位应建立多种民主参与机制,包括管理机制、决策机制和监督机制,避免陷入“地方政府腐败陷阱”。三是积极寻找间接民主的方式、方法,化解直接民主后“不民主”的担忧。四是可以实施“项目式民主”“工程式民主”等多元参与民主。

(六)超越合并寻找新的重组方式

对于自治传统悠久、自治资源比较多的地区,合并重组难度大,阻力大,可以超越合并,寻找新重组方式。一是寻找超越合并重组的路径。法国建立“市镇联合体”,即在保留各个市镇“法人地位”基础上,建立新的行政委员会;法国还实施“新市镇”,取消原有市镇的“法人资格”,但还是保留相关服务机构。法国通过这两种方式,既满足公民的自治、民主需求,又解决行政效率问题。[22]在澳大利亚也探索过“虚拟市政委员会”的方式来满足效率与民主、行政与自治的需求。[23]其实,广东清远的“下移-改造”两分法的改革就是一种兼顾式的改革和重组。二是因地制宜地确定合并重组选择。如果小规模的建制单元服务质量好,民主参与也好,这样的单位可以不必强制合并重组。因此,各地可以根据自己的自治传统、资源条件及效率需求探索超越合并重组的新路径、新方法。

注 释:

[1]欧洲国家的基本建制单元很复杂,有些是县、市,有些是镇、乡、市镇,有些是村、教区、社区等。虽然有些是市、镇,但是规模也只有几百人、上千人,类似中国的村庄。

[2]上官莉娜:《走出治理破碎化困境:法国地方政府改革研究》,人民出版社2012年版,第144页。

[3]金井利之、伊藤正次等:《日本地方自治》,社会科学出版社2010年版,第44-47页。

[4]金井利之、伊藤正次等:《日本地方自治》,社会科学出版社2010年版,第47页。

[5]市町村均是基本建制单元,但是三者的规模不同,可以申请转化,即村申请为町,町申请为市。

[6]文森特奥斯特洛姆:《美国地方政府》,北京大学出版社2004年版,第50-52页。

[7]上官莉娜:《走出治理破碎化困境:法国地方政府改革研究》,人民出版社2012年版,第144页。

[8]金井利之、伊藤正次等:《日本地方自治》,社会科学出版社2010年版,第44-46页。

[9]金井利之、伊藤正次等:《日本地方自治》,社会科学出版社2010年版,第46页。

[10]参考日本『市町村の合併の特例に関する法律』第3-6条。

[11]文特森奥斯特洛姆:《美国地方政府》,北京大学出版社2004年版,第50页。

[12]文特森奥斯特洛姆:《美国地方政府》,北京大学出版社2004年版,第50页。

[13]文特森奥斯特洛姆:《美国地方政府》,北京大学出版社2004年版,第51页。

[14]奥克森:《治理地方公共经济》,北京大学出版社2005年版,第114页。

[15]沃尔曼:《德国地方政府》,北京大学出版社2005年版,第34-41页。

[16]阿尔贝克、罗期、斯特姆伯格等:《北欧地方政府:战后发展趋势与改革》,北京大学出版社2005年版,第144页、第206页。

[17]LGBCE 2011. The Local Government Boundary Commission for England: annual report and accounts 2010 to 2011,p.2。

[18]The House of Commons.1972.“Local Government Act.”,p.27-31。

[19]Loi n°71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes,Journal Officiel du 18 juillet 1971,Paris : Les éditions des Journaux Officiels,1971,p.7091-7093。Jean-Patrick COURTOIS,Les Rapports Du Sénat N°169-Le Projet De Loi De Réforme Des Collectivités Territoriales,Paris : La Documentation Française,2009,p.85。

[20]高秉雄:《西方基层政府合并浪潮及对我国的启示》,《社会主义研究》2006年第2期。

[21]多莱里、保罗梅等:《重塑澳大利亚地方政府》,北京大学出版社2008年版,第32-34页。

[22]上官莉娜:《走出治理破碎化困境:法国地方政府改革研究》,人民出版社2012年版,第156-171页。

[23]多莱里、保罗梅等:《重塑澳大利亚地方政府》,北京大学出版社2008年版,第94-95页。