作者:崔 凯 冯 献 责任编辑:中农网 信息来源:《中国农村观察》2017年第1期 发布时间:2018-05-23 浏览次数: 4942次

【摘 要】伴随“互联网 ”时代下信息的加速传播以及新媒介的不断涌现,农村地区的信息传播机制也在发生着深刻改变。农村信息传播在推动农业创新发展、解决农民信息不对称问题、缩小城乡信息鸿沟等方面的作用,已经得到国内外有关专家和学者的认同。本文基于对国内外农村信息传播相关文献的评价、分析和比较,从供需视角系统地梳理了国内外相关前沿研究的观点与成果。研究综述表明,在农村信息需求方面,国内外有关文献比较侧重于分析农村信息的类型、来源、获取渠道等内容,对农村信息受体的接受能力,及该接受能力对农村发展作用等的研究有待深入;农村信息供给层面的研究成果则多集中于分析农村信息的供给形式、供给平台和供给策略等,需要强化对农村信息供给适宜性和可行性的研究。通过对比国内外相关研究成果,笔者针对国内相关研究在理论、方法、策略等方面的不足,提出对农村信息传播的研究应引入多个学科的理论和方法,重点关注社会网络环境变化,聚焦个体行为逻辑、信息供需对接、传播策略优化,以及信息传播助推农村发展等主题。

【关键词】农村信息传播;信息需求;信息供给;述评

一、引言

“互联网 ”时代以跨界融合为特征,伴随网络资源和各类媒介的广泛覆盖,城乡信息传播能力得到有效提升,现代化信息资源共享进程加快。但与此同时,中国大部分农村地区特别是“老少边穷”地区,信息传播主体缺位和能力不足、信息传播广度不够等问题依然普遍存在,农民信息缺失难题仍未彻底解决。提升农村信息传播能力,健全农村信息服务体系,是互联网时代下推进农业现代化的关键举措和需要深入研究的重点议题。国外农村信息传播方面的研究大多从系统的信息学和传播学基础理论出发,案例针对性强,分析系统而深入。相对而言,由于国内农村信息化发展起步较晚,关于农村信息传播的研究还不够丰富,内容集中在农村信息传播问题、效果、模式及提升策略等方面。而中国“互联网 ”战略的实施,为信息化推动农业现代化发展提供了有效手段。要让信息资源更好地服务广大农户,必须实现信息供需双方的有效对接,这就要求从供需两端综合考虑:一方面,要掌握信息需求,提高农民的信息接受能力;另一方面,要创新信息供给方式,加快农村地区的信息传播。因此,本文综述将着眼于农村信息需求和供给两方面,结合国内外研究的新特点与新动向,把握这一研究领域的发展动态和未来趋势。这对于推动“互联网 ”时代下中国农村信息传播研究理论和方法的创新具有重要意义。

二、文献收集方法

本文综述中涉及的国外相关文献主要借助Web of Knowledge、Pro Quest、Wiley Online Library、Science Direct等国际常用的综合性期刊引文索引数据库进行多库检索得到。检索途径为题目(title)、关键词(keyword)和摘要(abstract),方式为分批次的组合配对检索。检索词均为“rural(农村)或countryside(乡村)或remote(偏远)village(村庄)或poor(贫困)area(地区)”“farmer(农民)”“information service(信息服务)或information dissemination(信息传播)或information use(信息利用)/information adopt(信息采纳)或information access(信息获取)”。为体现国外相关研究成果的时效性,文献发表时间选择为2010年及之后。检索并删除重复文献,得到1903篇文献。考虑期刊层次,重点选择发表在SSCI、SCI、EI等收录期刊例如PLo S One、Management Science、Library&Information Science Research等上的有关文献,最终筛选出198篇国外相关文献展开分析。

国内相关文献的检索选取中国知网收录的期刊、硕士和博士论文、会议论文作为来源,以“主题”作为检索项,检索词条为“信息传播”和“农村”,方式为组合检索。考虑到2002年中国首次提出“两化融合”(1),即2002年是中国由工业社会向信息社会加快转型的关键时点,因此,国内文献的发表时间设定为2002~2016年。共检索到551篇论文,选取发表在CSSCI来源期刊和中文核心期刊上的140篇文献进行归纳梳理。

三、国内外农村信息传播研究的主要内容与主要观点

从农村信息传播的意义出发,基于农村信息需求和供给两个层面,在传播主体、传播客体、传播渠道、传播方式等方面对国内外相关研究进展进行梳理,总结加快推进农村信息传播的对策措施。

(一)农村信息传播的意义

农村信息传播指信息在农村地区的传递、接受、交流和反馈的过程。国外这方面的研究重点从最初关注如何把农业技术信息传递给农民转向分析传播机构对农村发展的作用。20世纪80年代中期,传播学开始进入中国并得到迅速推广,国内关于农村信息传播的研究也因此起步。国内大多数学者更加强调农村地区的信息流动和利用过程,包含信息生产、加工、传递、利用、接受和反馈等。综合国内学者观点,农村信息传播指涉农信息产品从各级信息管理中心向广大农村信息用户传递和扩散的过程,表示农村、农民、农业等涉农领域各层次、各主体间信息传递、利用、反馈等运行状态。农村居民对信息的接收和利用经历了“信息闭塞—信息封闭—单向传播—双向互动”四个阶段。

农村信息传播是农业服务的重要内容,也是推进城乡信息服务均等化的关键手段,其主要作用表现为:第一,农村信息传播通过技术扩散促进农村经济的转型发展。例如,Singh(2013)以印度为例,分析了信息传播过程对农村发展的影响,认为信息传播技术的发展有助于农村居民获得准确、及时、有效的信息和农技服务。Oktari et al.(2014)对自然灾害及偶然事件的信息预警系统进行了有效性评估,认为技术改善可以促进信息传播。第二,农村信息传播有效解决了农民的信息不对称问题。通过信息通讯技术和市场信息系统为农民提供可靠的市场信息、天气信息,能够帮助农民对农产品价格形成更好的预期,从而改善农民的生产决策(Haile et al.,2015)。Ochiai and Yamazaki(2013)、Lee and Bellemare(2013)分别以印度、菲律宾农民为研究对象的分析表明,农民通过手机获取市场信息,提高了农产品销售利润。第三,农村信息传播能够助力农村创业创新。Tabatabaei and Jafari(2013)基于200个农村妇女样本调查数据的计量分析结果表明,受教育程度、广播覆盖率等对农村妇女的创业精神具有正向影响。Dykstra(2015)指出,农村信息传播能力的提升有利于扩大信息的扩散效应,从而引导农民利用信息技术等实现农业生产方式的创新。

农村信息传播具有动态的历史阶段性特征,并伴随着传播媒介的发展及时代的进步而发展。发达国家已经将信息传播当作农业推广的重要手段和工具,国内也不断涌现出各类对接信息传播与农村发展的新方式。随着以互联网为代表的信息技术对农村信息传播能力提升的不断推动,国内外农村信息传播领域的研究成果将越来越丰富。

(二)农村信息需求

农村信息需求主体即信息受体(受众)(1),主要包括在农村地区生活的各类人群,以及合作社、企业等组织机构。信息受体采集信息要素,同时给信息供给主体以反馈,以满足自身有关需求。鉴于农村信息传播中信息受体的具体性和代表性,文献中多以农民为研究对象,研究内容主要涉及信息需求类型、信息选择和识别、信息获取方式和渠道等。

农民对信息的加工利用主要集中在农业生产和居民生活两大层面:农业生产方面的信息需求主要包括气象、科技、市场、政策等方面;农民生活方面的信息需求大多集中在教育、医疗、养老等方面,涉及基础设施和公共服务(Rodriguez et al.,2015;Papangelis et al.,2016)。农村地区信息受体对信息的筛选、接受和利用,受农民信息素养、收入水平、技术发展、政策环境等因素的影响。例如,Regassa et al.(2011)基于有序Logit选择模型的分析发现,受教育程度、与技术推广人员接触频率、信息寻求行为和感知是影响埃塞俄比亚南部阿拉巴区农民识别、接受和采用生产经营信息的主要因素;Bordea et al.(2015)采用技术吸纳模型分析了印度尼西亚中爪哇省农村信息传播技术的应用情况,发现人口因素、社会影响、基础设施条件是影响该省农民信息传播技术采纳意愿的关键因素。此外,经营规模、农技人员缺失状况、农村基础设施状况、信息的复杂性、信息来源的可靠性与真实性等,同样是影响农民信息获取、接纳、利用能力的重要因素。

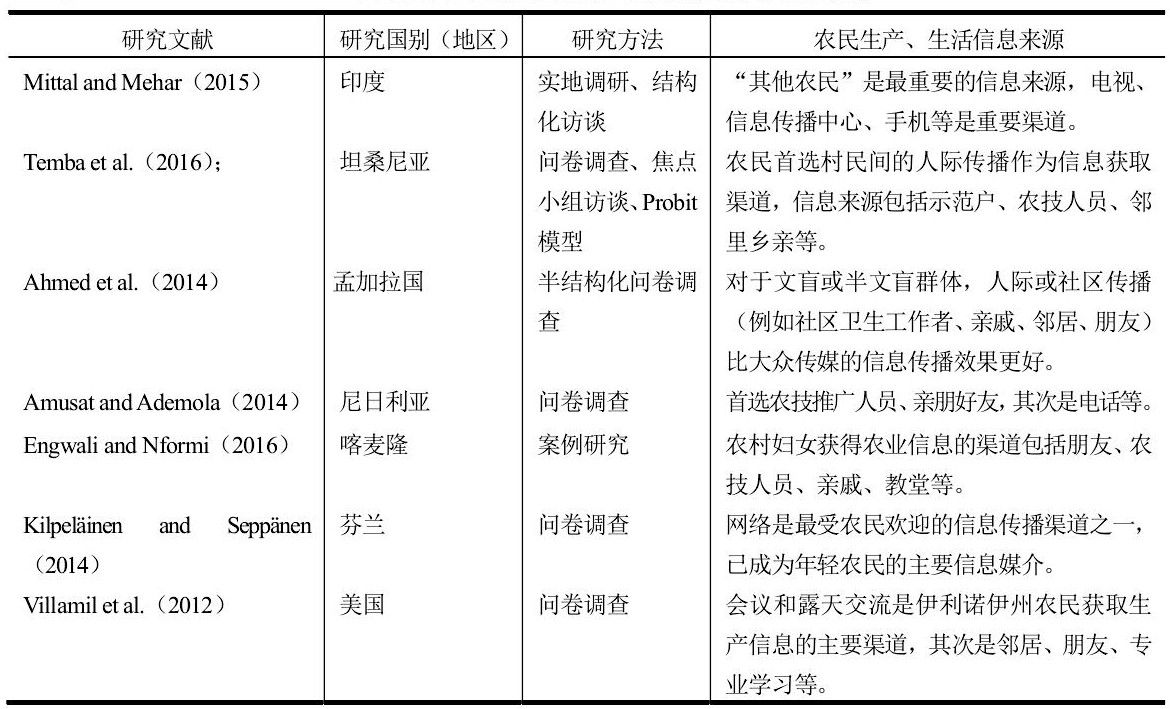

表1列举了国外研究中关于农民获取生产、生活信息的主要来源和类型。这些文献的研究重点是对信息受体的信息选择方式进行排序和区分,研究方法以基于问卷的结构式访谈和统计分析为主。从研究趋势看,这方面的研究越来越多地关注亚非地区、贫困地区的涉农信息获取问题,特别是针对农村弱势群体(例如妇女、儿童、老人等)的主要信息来源问题展开研究。

表1 国外关于农村信息受体信息获取渠道的典型研究成果

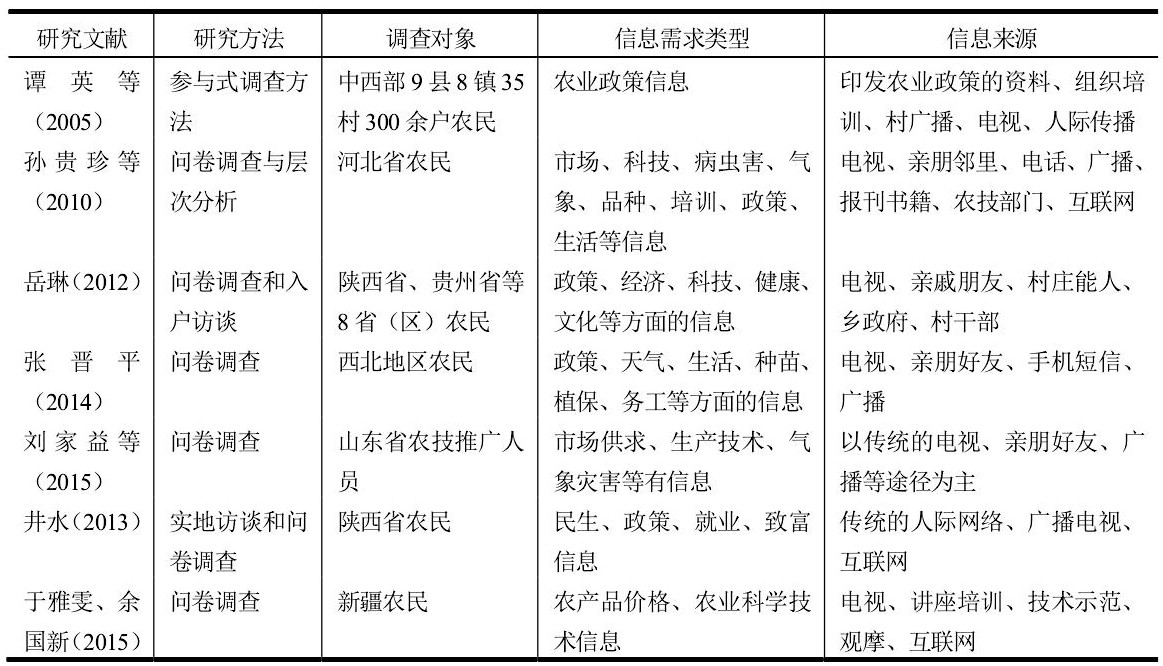

国内部分学者基于调查数据,对农民信息获取渠道及需求类型进行了分析。这类研究借鉴国外相关成果并选择参与式调查的方法,归纳出不同类型的生产、生活、服务等方面信息的获取渠道。例如,陈兴平、胡雨静(2015)对陕西省360户农户(农业企业)进行了调查,发现46.4%的农户(农业企业)对生产类信息服务有需要并得到了服务,其中,95.8%的农户(农业企业)获得的生产类信息服务来自于政府。刘志荣(2011)基于农村中小企业视角,认为当前农村中小企业获取外部信息的三大主要渠道分别是国内同行或朋友、报纸电视广播、互联网。进一步地,一些学者开始认识到,识别农民获取、分析和利用涉农信息的主要因素,是改善农村信息传播渠道和提升农村信息传播能力的关键。例如,吴优丽等(2014)认为,农民在信息需求、信息渠道利用、信息行为方面存在的差异,是影响农民信息获取意愿的重要因素。有效识别影响不同主体信息需求水平和接受能力的因素,对于制定精准信息服务方案具有重要参考价值。对农村信息受体信息获取渠道方面的国内其他主要文献的梳理结果见表2。

表2 国内关于农村信息受体信息获取渠道的研究

总之,国内外关于农村信息需求的研究,在内容上涵盖农村经济、社会、文化、生态、政治等领域,在产业层面涉及农业产前、产中、产后技术和服务等诸多方面。国外农村信息传播有关研究开展得较早,特别是在农村信息传播的重要性,农民的信息认知、获取和需求,以及农村地区的信息传播模式与经验等方面已积累了许多成果。较之国外研究,国内早期(20世纪90年代初)在农民信息需求方面的研究侧重调查分析农户的信息需求,21世纪以来这方面的研究在方法上逐渐由一般调查研究向典型案例分析、计量模型分析、制度分析等方面拓展。国内外相关研究都表明,充分利用现代传播技术的扩散效应,提高农村信息受体(主要是农民)获取、接受、利用和反馈信息的能力,对于促进农村城镇化和农业现代化具有重要作用。

(三)农村信息供给

政府、市场主体及中介组织、合作社、社区、各类民间组织等是国内外相关研究中提到的最主要的农村信息供给主体。不同供给条件下信息要素的属性不同,加之信息供给主体及利益相关方的行为存在差异,这对信息供给的方式、类型和表现形态等会产生影响。本文将首先梳理国内外有关农村信息供给主体界定和划分的文献,然后对农村信息供给渠道和模式相关研究展开综述。

从农村信息供给模式来看,政府主导型模式的应用较广泛,也较易于得到开展。Mittal and Mehar(2015)将农村信息服务机制分为政府主导、市场驱动和社区自我扶持三种类型,认为政府主导模式更适合低收入地区的农民。Knight et al.(2015)采用双向方差分析法研究了菲律宾海洋保护区渔民对于不同信息供给模式的认可程度,认为渔民更认可政府主导下“政府—渔民”这一直接信息供给模式。还有如韩国的信息化村、西非的农民田间学校模式、日本的农业技术信息服务全国联机网络、印度“连线的村庄”项目(1)等,均是政府主导型的具有公益性的信息供给模式。

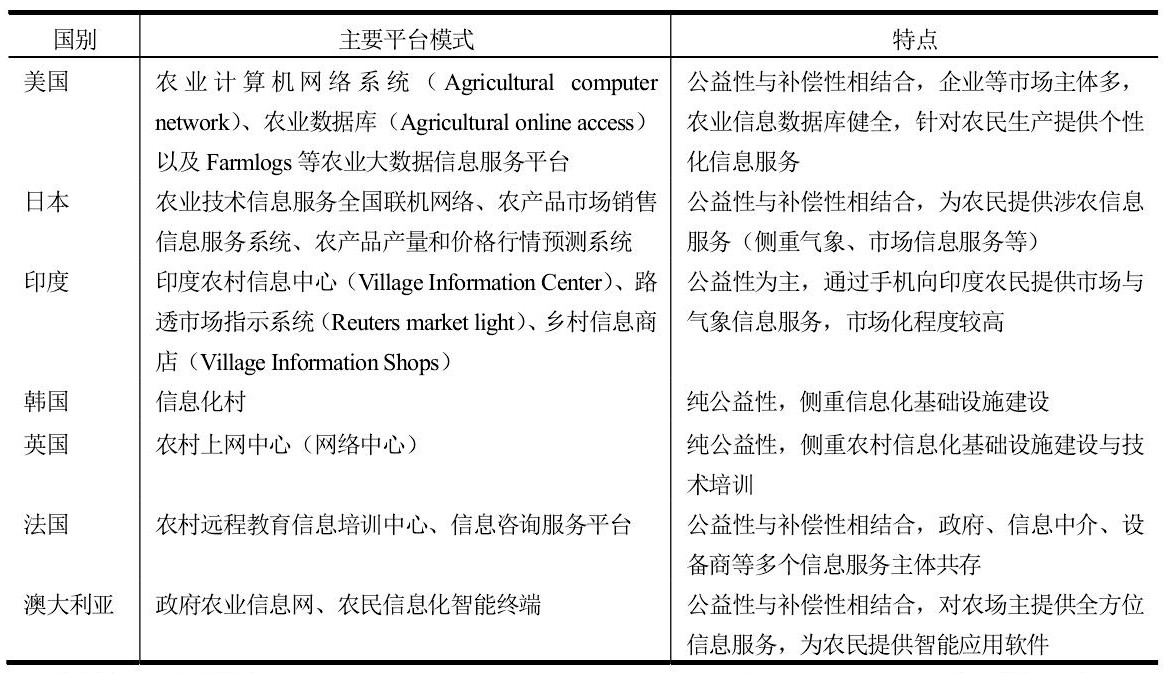

近5年来,国外文献中关于农村信息供给渠道和供给模式的研究并不少见,且相关研究多为案例分析,研究方法主要包括结构化访谈与案例研究相结合、问卷调查、探索性案例分析等;内容上既有对美国、英国、澳大利亚等发达国家的案例研究,也包括对尼日利亚、乌干达、印度、泰国等发展中国家农村信息供给模式的研究。随着农村信息供给模式的不断创新,各类信息服务系统、技术平台及农业信息化解决方案成为农民生产决策的重要依据。在通过信息技术平台提高信息供给水平和效率方面,发达国家的案例更具有代表性,这些国家依托较好的信息化基础,快速推动农村信息传播。部分发展中国家例如印度也通过大力推进农村信息化,在农村信息传播方面取得了显著成效。总体上看,涉农信息供给以纯公益性方式为主,也有国家采取公益性与补偿性相结合的方式,引入市场手段进行运作(见表3)。

表3 基于信息技术平台的国外农村地区主要信息供给模式

中国农村地区的信息供给在性质上可以分为以政府为主导的公益性、以企业为主导的市场性以及以合作社或协会为主体的半公益性。在各地实践中信息供给的具体模式多种多样,例如以政府为主导、以涉农主体为中心的交互式农业信息供给模式(陈娉婷等,2015),政府主导、市场牵引、第三部门补充相结合的“三位一体”复合型供给模式(员立亭,2015)。在地区应用方面,徐险峰(2012)从信息供给渠道和方式入手,结合欠发达地区农村发展特点,认为湘鄂渝黔等欠发达地区适合推广“村基层党组织 农户”“高等院校 农户”和“大学生村官 农户”等政府主导型农村信息供给模式。袁野等(2014)以云南省农村信息化发展为例,提出应构建以农户为信息服务核心,政府、企业、涉农科研院校协同创新的信息传播形式。仲菊、万学道(2013)结合济南市的有关实践,提出了基于网络、电话、短信、视频、语音等多种形式融合的综合性农村信息供给模式。

着眼于中国本地化的信息技术及其平台,从行业应用的角度,本文总结出以下三种类型的农村信息供给模式:一是基于信息技术的资源共享型供给模式。例如贾丹华、李朝祥(2011)提出,将物联网技术和大数据技术引入农村信息传播系统,构建整合物联网与云计算的农村信息资源共享型模式。二是基于“三微一端”(即微博、微信、微视频和移动客户端)的社交网络型供给模式(1)。通过微信传播农村信息有利于丰富信息传播主体与信息内容,传播过程更具有时效性、互动性、主动性、便捷性和生动性。应考虑适时加快推进基于“三微一端”的“交互式”信息公开,并建立以智能手机为终端、以农民为中心的农村社区信息平台(龚立群、李芳,2015)。三是基于渠道整合的信息服务型供给模式。例如廖桂平等(2012)结合各类信息服务渠道,提出应发展“两端两网”扁平化信息服务型模式(“两端”指省级公共信息服务平台端、基层信息服务终端,“两网”指通信网和社交网)。

综上,国内外农村信息供给相关文献主要从利益相关者、信息获取渠道以及信息技术等角度展开分析。得到普遍认同的观点是,农村信息服务效能较低、农村信息供需不对称、信息服务供给主体缺失等问题,是导致农村信息传播失效的关键原因。进一步地,国内外学者就与信息供给主体相关的农村信息供给模式展开了大量研究,试图从不同国家和地区各具特色的农村信息供给实践中挖掘经验,获得启示。随着手机、电脑等设备的普及和互联网基础设施的完善,信息传播渠道日益丰富,针对发展中国家,特别是印度、中国、泰国以及非洲等国家或地区的农村,对其信息传播渠道的特点、类型、运作方式等展开研究,正成为该领域的研究热点。

(四)农村信息传播推进策略

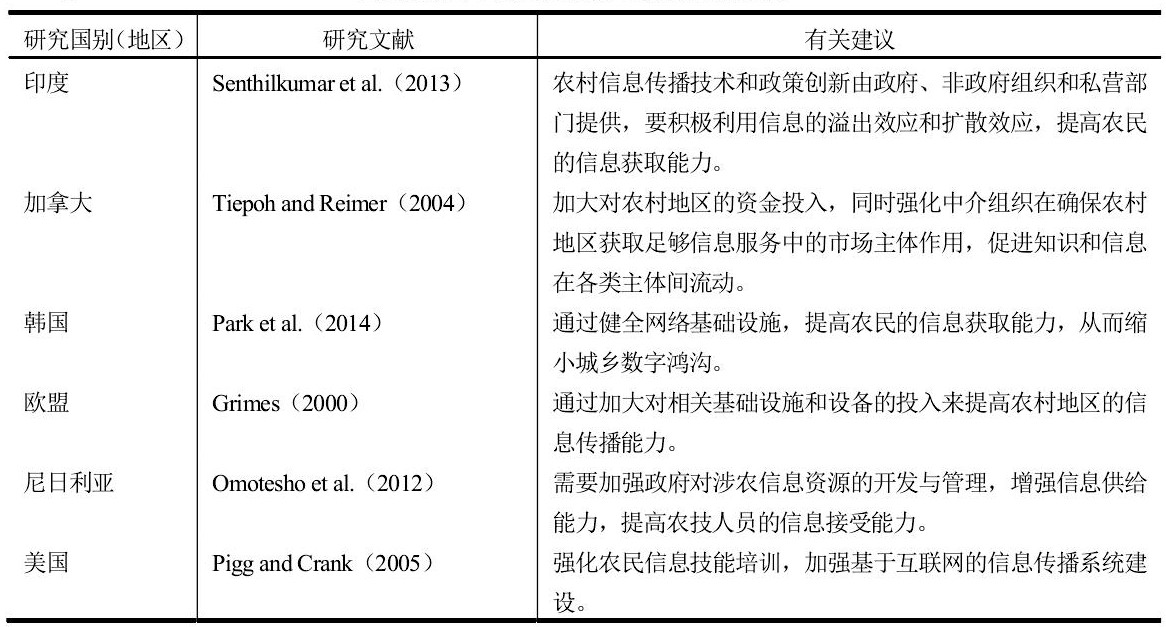

结合国外相关研究的结论来看,对信息化进程中农村信息需求、信息供给、传播渠道等的研究,无论是在国家层面还是在区域层面均是信息化研究中较为前沿的领域,各国学者对农村信息传播中存在的问题进行了广泛而深入的讨论。相关研究认为,城乡数字鸿沟存在的原因在于信息传播技术采纳的时间差,农民的信息认知不足(Bu et al.,2015),信息传播技术落后,农技推广不持续、不平衡和农民在其中的参与程度低等(Erdiaw-Kwasie and Alam,2015)。对此,提高农村信息传播能力的途径不仅包括信息基础设施的完善、信息传播技术的进步、农民信息素养的提升、农技推广体系的健全、信息沟通反馈机制的建立等,还包括吸引社会力量的参与,例如通过提供小额贷款等金融支持推进农村信息传播方面的社会化服务体系建设,鼓励电信企业等市场力量参与农村信息传播系统的建设(Kgakatsi and Rautenbach,2014)等。部分国外研究成果特别针对边远农村地区农民信息认知水平低、缺乏信息搜寻技能等问题提出了建议:一方面要改善信息供给渠道,另一方面要提高信息受体的信息认知能力。而拓宽信息供给渠道的一个重要途径是利用网络渠道实现信息的数据化(Hunt et al.,2012),通过布局远程计算中心、农村社交网络培训中心、产销信息传播中心、基于移动互联网的信息共享平台等农村信息化工程,鼓励农民应用现代传播技术获取有效信息,从而提高信息获取能力,促进城乡信息共享(Mcinnes et al.,2013)。总之,国外学者对促进农村信息传播开展了较多对策研讨(主要见表4),并从政府、市场主体和农民等不同角度提出了有关建议。

表4 国外文献关于促进农村信息传播策略的探讨

综合国内相关研究,推进农村信息传播的有关策略可总结为三个方面:一是将农民作为农村信息服务的核心对象,构建信息传播主体与信息受体之间的双向反馈机制。基于农民在农村信息化建设中的主体地位,着力培养适应信息社会需要的“新型农民”(张新红等,2013)。二是以农民需求为导向,建立多方参与的信息传播机制。多数学者强调,在农村信息传播相关政策的制定过程中,应重视和倡导以农民需求为导向的信息传播手段。例如,刘晶、陈世华(2015)结合新型城镇化发展要求,认为应建立城乡居民共同参与的信息传播体系;魏学宏、朱立芸(2015)建议,以农民需求为导向,建立政府引导、民间信息服务组织为主导的多样化农村信息传播模式。三是要整合各类信息传播渠道,创新农村信息传播模式。有学者认为,应结合农业、农村的特点,整合当地的媒体资源,构建多样化的信息传播渠道,改善传播模式的适用性,满足不同区域、不同年龄、不同文化程度农民的需求,实现农村信息的精准供给(董丽荣等,2014)。例如,通过将微信、微博、IPTV等新媒体与下乡推广、现场答疑、广播、电视等有效传统方式进行结合,提高传播内容和传播媒介的多样性(陈开江、寸家菊,2015)。

四、总体评价和研究趋势展望

(一)总体评价

综合来看,农村信息传播的研究方法、政策体系等正不断丰富和完善,尤其是随着传播力、信息传播以及农村信息化等领域相关研究的不断深入,对农村信息传播主体、传播渠道、传播模式等的分析开始由单一研究向系统研究转变,农村信息传播的理论体系基本形成。国外已有相关研究分析了农村信息传播系统的演变历史、应用和发展等,研究方法与研究思路相对成熟,可以作为国内该领域未来研究的重要参考和文献基础。国内的相关研究随着经济社会发展而体现出更多的时代性,特别是在21世纪以来城乡融合的大背景下,对农村信息传播的研究重点呈现出阶段差异性特征:从传统信息媒介普及形势下专注于研究农村信息传播缺位,发展到新媒体和大众传媒兴起背景下重视研究信息传播渠道发展和模式创新,再发展到“互联网 ”时代下逐渐对农村信息传播与社会网络结构、城镇化、乡村治理等之间关系展开研究。从研究方法来看,农村信息传播渠道的选择及其影响因素、农村信息传播能力评价等方面的研究,也从最初局限于定性分析手段,发展到通过数据采集和量化分析开展实证研究。尤其一些学者在农村信息传播能力评价的研究中,引入了模糊评价法、主成分分析法、层次分析法、UTAUT等统计分析方法,为这一领域的研究提供了较好的方法指导。

农村信息传播相关研究不仅区域特色鲜明,并且体现了多学科交叉性,需要充分结合经济学、传播学、人文地理学,甚至计量经济模型和传统社会学理论等,以适应不同时期、不同环境下农村信息传播实践提出的要求。

从国内相关研究来看,关于农村信息传播的内涵、特征、供需主体、能力评价、渠道模式等的研究还存在一定的不足,相关研究仍需进一步深化。

第一,关于农村信息传播内涵特征的理论研究亟需拓展。目前国内相关研究以借鉴国外传播学理论为主,对国内不同地区宏观和微观主体的考察不够深入,没有将其置于农业和农村发展的特定背景中来分析,以致于不能很好地理清中国农村信息传播的区域差异和主体特征。为更好地明晰农村信息传播的重点,还需结合经济学范式来开展研究。例如,将信息作为一种要素,分析农村信息传播的诱发机理、城乡信息资源供需市场均衡与演变逻辑等。

第二,对受体信息接受能力的研究有待深化。国内相关研究多对微观主体展开典型案例分析,或围绕涉农信息的需求特点、接受意愿等对微观主体展开问卷调查,在研究假设中将城镇化、乡村变迁等作为影响农民信息接受能力的外生因素,侧重分析这些因素的单向影响。而对这些因素与农民信息接受能力间的相互作用规律、演变逻辑等内容则分析较少。特别是在分析农村信息受体的接受能力对农村经济社会发展的影响方面,还缺乏可用于动态监测的科学评价指标体系以及考察方法。

第三,关于信息供给能力提升的对策研究仍需完善。目前,国内相关研究所提出的对策措施多较宽泛,例如加大政府支持力度、提高农民信息素养等,而从供给能力提升层面,结合区域差异、信息受体特色等提出可供不同地区信息传播主体实践参考的传播模式,这方面的研究成果还较少。这其中涉及优化农村媒体结构、拓宽农村信息传播渠道、提升信息供给效率等诸多亟需解决的难点问题。随着宏观政策对城乡信息共享、农村信息服务等领域重视程度和扶持力度的增强,针对不同主体需求、不同区域的资源禀赋,结合技术适宜状况来探索强化信息供给的可行切入点与路径,将是农村信息传播领域研究中的当务之急。

(二)趋势与展望

回顾和总结国内外相关研究成果,笔者认为,未来农村信息传播领域的研究重点主要包括(但不局限于)以下三个方面:

一是社会化网络环境中农村信息传播能力提升的机理与模式研究。大数据、云服务、移动互联网等新一代信息技术的广泛应用,为实现农村信息传播技术的创新和传播模式的变革带来了技术层面的便利。基于大数据深度挖掘的信息供给个性化定制、基于云服务平台的农村信息服务模式创新、基于社会媒体的农村网络生态链建设以及基于信息技术的农村信息供需主体对接等方面的研究,将在互联网环境下成为学术界的关注热点,并为农村信息有效传播提供理论层面的支持。

二是互联网环境下农民信息识别、信息洞察与对农精准传播策略研究。互联网环境下农村信息生成、获取、传播、反馈的速度不断加快,农民的信息利用行为逐渐发生变化。数据在线化使基于社交网络的信息生成、信息分享和信息传播成为识别农村居民生产、生活与消费方式转变的重要来源。以农户行为变化为切入点,分析农民的信息采集和利用行为、信息传播模式,以及基于深度学习开展信息精准识别和精准传播的相关研究,将为农村信息传播的管理创新提供微观层面的决策支撑。研究方法上,将更加侧重利用大数据技术来深度挖掘和量化处理农民的信息需求。

三是农村发展与信息传播间关系的理论与方法研究。在农村信息传播能力建设这个较为前沿的研究领域,应重点拓展信息时代背景下传播学的理论外延和内涵,综合运用发展经济学、社会学、博弈论、运筹学、系统工程学等学科的理论与方法,系统分析农村地区经济社会发展与信息供需机制的互动机理与耦合机制。尤其是结合“互联网 ”时代下数据信息在农村地区的大量传输和广泛应用,利用数据挖掘、统计评价、动态监测以及经济计量等方法对农村信息传播的因素条件、能力水平、效果评价等进行科学分析,重点研究农村信息传播的供需条件、渠道模式、对接机制、技术支撑、发展战略等,以完善农村信息传播研究体系。

参考文献

[1]陈开江、寸家菊,2015:《在城乡统筹发展中推进农业信息化建设》,《宏观经济管理》第6期。

[2]陈娉婷、罗治情、官波,2015:《湖北省交互式农业信息服务模式研究》,《安徽农业科学》第20期。

[3]陈兴平、胡雨静,2015:《陕南农村信息服务供需研究》,《湖南农业科学》第1期。

[4]董丽荣、许金普、王伟然,2014:《农业科技信息传播效果的影响因素探析》,《陕西农业科学》第4期。

[5]龚立群、李芳,2015:《建立面向本地的农村社区信息平台--新疆农村信息服务对策》,《图书馆论坛》第11期。

[6]贾丹华、李朝祥,2011:《农村信息服务模式创新在苏南区域发展中的地位与作用》,《南京邮电大学学报(社会科学版)》第2期。

[7]井水,2013:《陕西农民信息需求现状及影响因素分析》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》第5期。

[8]廖桂平、李建辉、李锦卫、唐小勇、王晓乔、陈诚,2012:《“两端两网”扁平化农业农村信息服务模式探索》,《情报杂志》第3期。

[9]刘家益、盛怡瑾、张学福,2015:《发达地区农民信息行为的实证分析--山东省农民信息行为调查》,《中国农业信息》第11期。

[10]刘晶、陈世华,2015:《城乡传播新关系:发展传播学的视角》,《南昌大学学报(人文社会科学版)》第2期。

[11]刘志荣,2011:《农村中小企业信息服务的现状、评价与需求--基于山东、四川、安徽和广东省四县(区)中小企业的问卷分析》,《中国科技论坛》第1期。

[12]孙贵珍、王栓军、李亚青,2010:《用AHP和FCE方法评价河北省农村信息贫困》,《农机化研究》第8期。

[13]谭英、蒋建科、陈洪,2005:《不同信息传播渠道传播农业政策的效果及农户接受程度分析》,《农业经济问题》第9期。

[14]魏学宏、朱立芸,2015:《西北地区农户信息需求的表现及再选择--以甘肃景泰县调查为例》,《开发研究》第1期。

[15]吴优丽、钟涨宝、王薇薇,2014:《秉赋差异与农民信息素质的实证分析》,《农业技术经济》第3期。

[16]徐险峰,2012:《湘鄂渝黔边欠发达地区农村信息服务模式研究》,《图书情报知识》第1期。

[17]于雅雯、余国新,2015:《农业信息服务供需现状及对策研究--基于新疆784个样本农户的实证调查》,《调研世界》第4期。

[18]员立亭,2015:《基于农民需求视角下的农业信息供给问题研究》,《现代情报》第10期。

[19]袁野、曾剑秋、赵鸿运、张献华,2014:《农村信息化服务模式研究--以云南省“数字乡村”为例》,《北京邮电大学学报(社会科学版)》第1期。

[20]岳琳,2012:《新媒体环境下提升农村信息传播有效性的途径与策略研究--基于8省区的实证调查》,《学习与实践》第9期。

[21]张晋平,2014:《我国农业信息需求及农业信息服务体系》,《农业网络信息》第5期。

[22]张新红、于凤霞、唐斯斯,2013:《中国农村信息化需求调查研究报告》,《电子政务》第2期。

[23]仲菊、万学道,2013:《多元模式在济南市农业信息服务中的应用研究》,《湖北农业科学》第8期。

[24]Ahmed,S.M.,M.S.Hossain,and M.Kabir,2014,“Conventional or Interpersonal Communication:Which Works Best in Disseminating Malaria Information in an Endemic Rural Bangladeshi Community?”,Plo S One,9(3):1-8.

[25]Amusat,A.S.,and A.O.Ademola,2014,“Information Needs of Kenaf Farmers in Ogbomoso Zone of Oyo State,Nigeria”,American Journal of Experimental Agriculture,4(12):1625-1636.

[26]Bordea,G.,J.Tambotoh,A.D.Manuputty,and F.E.Banunaek,2015,“Socio-economics Factors and Information Technology Adoption in Rural Area”,Procedia Computer Science,5(72):178-185.

[27]Bu,Z.,F.Yang,and Y.L.Chen,2015,“Information Empowers Vegetable Supply Chain:A Study of Information Needs and Sharing Strategies among Farmers and Vendors”,Computers and Electronics in Agriculture,56(117):81-90.

[28]Dykstra,A.,2015,Adoption of No-till Agriculture:The Role of Information,Technology Perception,and Farmer Characteristics in the Ashanti Region of Ghana,dissertation for master degree,Texas A&M University.

[29]Engwali,F.,and M.Nformi,2016,“Access and Use of Agricultural Extension Information and Services by Rural Women in Cameroon”,Asian Journal of Agricultural Extension,Economics&Sociology,8(4):1-9.

[30]Erdiaw-Kwasie,M.O.,and K.Alam,2015,“Towards Understanding Digital Divide in Rural Partnerships and Development:A Framework and Evidence from Rural Australia”,Journal of Rural Studies,31(43):214-224.

[31]Grimes,S.,2000,“Rural Areas in the Information Society:Diminishing Distance or Increasing Learning Capacity?”,Journal of Rural Studies,16(1):13-21.

[32]Haile,M.G.,M.Kalkuhl,and M.A.Usman,2015,“Market Information and Smallholder Farmer Price Expectations”,African Journal of Agricultural&Resource Economics,9(10):297-311.

[33]Hunt,W.,C.Birch,J.Coutts,and F.Vanclay,2012,“The Many Turnings of Agricultural Extension in Australia”,Journal of Agricultural Education and Extension,18(1):9-26.

[34]Kgakatsi,I.B.,and C.J.D.Rautenbach,2014,“The Contribution of Seasonal Climate Forecasts to the Management of Agricultural Disaster-risk in South Africa”,International Journal of Disaster Risk Reduction,6(8):100-113.

[35]Kilpeläinen,A.,and M.Seppänen,2014,“Information Technology and Everyday Life in Ageing Rural Villages”,Journal of Rural Studies,33(1):1-8.

[36]Knight,D.W.,A.M.Allegretti,and J.J.Vaske,2015,“Information Dissemination-diffusion and Marine Protected Area Approval in the Philippines”,Ocean&Coastal Management,113(2):38-46.

[37]Lee,K.H.,and Marc F.Bellemare,2012,“Look Who’s Talking:The Impacts of the Intrahousehold Allocation of Mobile Phones on Agricultural Prices”,Journal of Development Studies,49(5):624-640.

[38]Mcinnes,D.K.,A.E.Li,and T.P.Hogan,2013,“Opportunities for Engaging Low-income,Vulnerable Populations in Health Care:A Systematic Review of Homeless Persons’Access to and Use of Information Technologies”,American Journal of Public Health,103(S2):e11-24.

[39]Mittal,S.,and M.Mehar,2015,“Socio-economic Factors Affecting Adoption of Modern Information and Communication Technology by Farmers in India:Analysis Using Multivariate Probit Model”,Journal of Agricultural Education and Extension,21(1):1-14.

[40]Ochiai,Y.,and K.Yamazaki,2013,“Impact of Information and Communication Technology on Crop Prices in India”,Kokumin Keizai Zasshi,207(6):35-51.

[41]Oktari,R.S.,K.Munadi,and M.Ridha,2014,“Effectiveness of Dissemination and Communication Element of Tsunami Early Warning System in Aceh”,Procedia Economics&Finance,8(18):136-142.

[42]Omotesho,K.F.,I.O.Ogunlade,and M.Lawal,2012,“Assessment of Access to Information and Communication Technology among Agricultural Extension Officers in Kwara State,Nigeria”,Asian Journal of Agriculture&Rural Development,2(2):220-225.

[43]Papangelis,K.,N.R.Velaga,F.Ashmore,S.Sripada,J.D.Nelson,and M.Beecroft,2016,“Exploring the Rural Passenger Experience,Information Needs and Decision Making during Public Transport Disruption”,Research in Transportation Business&Management,8(18):57-69.

[44]Park S.,M.C.Jung,and J.Y.Lee,2014,“Information Network Villages:A Community-focused Digital Divide Reduction Policy in Rural Korea”,Australian Journal of Telecommunications&the Digital Economy,2(1):21.1-21.16.

[45]Pigg,K.E.,and L.D.Crank,2005,“Do Information Communication Technologies Promote Rural Economic Development?”,Community Development,36(1):65-76.

[46]Regassa,N.,D.S.Rajan,and K.Ketsela,2011,“Access to,and Utilization of Information on Sanitation and Hygiene by Rural Households in Alaba Special District,Southern Ethiopia”,Journal of Human Ecology,33(2):101-112.

[47]Rodriguez,L.,S.Kulpavaropas,D.Annamalai,J.Wright,and J.F.Evans,2015,“Trends in Information Needs and Communication Channel Use among Rural Women in Africa,Asia,and Latin America,2000-2012”,Journal of Agricultural&Food Information,16(3):221-214.

[48]Senthilkumar S.,M.Chander,S.P.A.Serma,and N.K.Sudeep Kumar,2013,“Factors Associated with Utilization of ICT Enabled Village Information Centres by the Dairy Farmers in India:The Case of Tamil Nadu”,Computers and Electronics in Agriculture,54(98):81-84.

[49]Singh,M.K.,2013,“Constraints in the Utilization of Information and Communication Technology by Arable Extension Service in India”,Environment&Ecology,31(3A):1414-1418.

[50]Tabatabaei,F.,and M.Jafari,2013,“The Study of the Effect of Information Sources on the Entrepreneurial Spirit of Rural Women(A Case Study:Zabol,Iran)”,International Journal of Agriculture and Crop Sciences,17(5):1993-1996.

[51]Temba,B.A.,F.K.Kajuna,G.S.Pango,and R.Bernard,2016,“Accessibility and Use of Information and Communication Tools among Farmers for Improving Chicken Production in Morogoro Municipality,Tanzania”,Livestock Research for Rural Development,28(1):1-9.

[52]Tiepoh,M.G.N.,and B.Reimer,2004,“Social Capital,Information Flows,and Income Creation in Rural Canada:ACross-community Analysis”,Journal of Socio-Economics,33(4):427-448.

[53]Villamil,M.B.,A.Myles,A.H.Silvis,and M.E.Gray,2012,“Producer Perceptions and Information Needs Regarding Their Adoption of Bioenergy Crops”,Renewable&Sustainable Energy Reviews,16(6):3604-3612.

注 释

1 见江泽民,2002:《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面——在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告》,《求是》第22期。

2 为实现专有术语表述的一致性,下文统一用“信息受体”。

3 “连线的村庄”项目于1998年在印度马哈拉施特拉邦的70个村实施,通过建设现代计算机通讯网络,设立工作站和远程教育设备,为农民提供农业、医疗、教育等方面的信息。

4 “三微一端”是互联网时代下信息传播的重要新媒介。