作者:仇童伟 罗必良 责任编辑:中农网 信息来源:《中国农村观察》2017年第4期 发布时间:2018-05-23 浏览次数: 2946次

【摘 要】农地调整是村庄地权界定的重要方式,却具有体现集体成员权公平和破坏经营权稳定的双重性。已有研究大多从其体现的经营权不稳定出发,认为农地调整会抑制农村劳动力非农转移。本文研究表明,农户的行为响应能够使农地调整的作用机制发生重要转变:一方面,农户改变农作物种植类型能够弱化经营权的不稳定,并促进农村劳动力非农转移;另一方面,家庭收入结构的非农化则降低了农户对农地经营的依赖性,从而使得经营权不稳定对农村劳动力非农转移的作用趋弱。基于全国9省(区)2704户农户调查数据的实证分析表明,在劳动力流动性增强的背景下,农地调整会促进农村劳动力非农转移。其中,种植结构的“趋粮化”强化了农地调整对劳动力非农转移的正向激励,农村劳动力非农就业的普遍化则弱化了农地调整对劳动力非农转移的约束。

【关键词】农地调整;农地经营权;农村劳动力;非农转移;农作物种植类型

一、引言

农地调整指因人地关系变化而对农户承包经营权所做的调整,其目的是维护集体成员农地赋权的公平性。其中,“大调整”指在村庄集体范围内对农户原已承包的农地全部打乱重新分配,操作方式包括“只动面积不动地块”和“既动面积又动地块”;“小调整”指在承包期内对部分农户进行承包地的多退少补,操作方式包括利用集体预留的机动地进行补差、在“人口增减户”之间直接对调等(李尚蒲、罗必良,2015)。学界通常将农地调整作为衡量农地产权不稳定的重要指标(例如Wang et al.,2011)。

农地调整隐含着重要的行为发生学意义。已有研究除了集中分析农地调整对农户农地经营行为及其绩效的影响外(例如Zhang et al.,2011),农地调整对农村劳动力非农转移的影响也成为重要的研究课题。这主要源于以下两方面原因:一是农村劳动力进入城市务工已成为家庭的主要收入来源(张晓山,2007),即从增加农民收入的层面来说,研究农地产权稳定性对农村劳动力非农转移的影响尤为重要;二是农村劳动力转移对农业生产要素配置及农业经营方式甚至于种植结构都会造成影响(钟甫宁等,2016),从保障农业安全的层面来说,关注农村劳动力转移的产权机理也很重要。

不过,已有研究尚未对农地产权安排如何影响农村劳动力非农转移形成一致性结论。主流的看法是,农地产权稳定性的提高会促进农村劳动力非农转移,相反,农地产权不稳定则对其有抑制作用。例如,Valsecchi(2010)、Janvry et al.(2015)对墨西哥的研究表明,土地登记促进了农村劳动力向美国迁移。Brauw and Mueller(2011)对埃塞俄比亚的研究发现,农地流转权的完善会激励农村劳动力非农转移。de La Rupelle et al.(2010)对中国的研究则表明,由农地调整引发的产权不稳定会抑制农村劳动力非农转移;Mullan et al.(2008)研究发现,中国村庄大规模农地调整的发生概率每增加1%,农户家庭劳动力非农转移的可能性会下降2.1%;钟甫宁、纪月清(2009)则进一步证实,不稳定的农地产权不仅会抑制农村劳动力非农转移,甚至能抑制农户非农收入和总收入增加。

从上述研究来看,农地调整既不利于农业绩效的改进,也不利于农村劳动力的非农转移和农户非农收入的提高。既然如此,那么,这种被较多学者认为是低效率的产权安排为什么能够在中国普遍发生(1)?显然,已有研究忽视了农地调整在村庄中的现实合理性。李尚蒲、罗必良(2015)认为,农地调整是村庄自发的产权界定方式,符合传统的土地治理规范和集体行动逻辑,也是体现集体成员权的重要方式。换句话说,如果不存在因农地调整而丧失农地的可能性,那么,通过农地调整来表达集体成员权将是产权稳定性增强的重要表现。Ostrom(1990)认为,公共事务的治理通过集体协作形成一套具有自我实施属性的维稳机制,从而降低产权被侵犯的风险。阿维纳什·迪克西特(2007)的研究同样表明,在法律缺失的状况下,社会自发的私序能够有效提高对产权的保护,进而降低产权实施过程中的交易费用。事实上,农地调整的关键是按照公平原则对农户的集体成员权进行重新安排,而关注经营权的稳定性则反映了学者们的效率偏好。相反,Ma et al.(2016)的研究则发现,农地调整会激励农村劳动力非农转移,在村庄农地流转市场发育滞后时,这种效应甚至会变强。这说明,农地调整对劳动力非农转移的影响仍存在多种可能性。

农地调整是一把“双刃剑”,具有体现集体成员权公平和破坏经营权稳定的双重性:一方面,由农地调整诱发的产权不稳定可能会抑制劳动力非农转移;另一方面,农地调整所表达的产权公平是村庄长期实践的结果,农户也会做出相机决策。忽视后者,显然难以解释中国部分地区农地调整频发但劳动力非农转移更频繁的现象,也使得农地调整的社会含义始终未被充分阐明和重视。为进一步探究农地调整所内含的产权含义,本文拟采用全国9省(区)的农户调查数据,分析农地调整对农村劳动力非农转移的影响,以及农户对经营权不稳定的应对,以期为合理调整农地产权政策提供经验依据。

二、农地调整与农村劳动力非农转移:理论线索

(一)农地调整的实施逻辑:村庄自我选择的产权界定方式

社会主体要从市场或交易中获得有益的结果,并不严格要求政府提供法律规范(阿维纳什·迪克西特,2007)。也就是说,正式制度并非唯一重要的,社会安排至少与其具有同等的重要性(Rodrik,2012)。类似地,产权的实施强度不仅取决于政府或组织的法律或制度界定,也受制于社会普遍遵循的道德规范、价值体系或风俗习惯等(Alchian,1965)。基于此,罗必良(2014)将农地产权强度区分为国家赋权、社会认同和行为能力,并通过将社会认同纳入合理性范畴,在村庄层面论证了非正式的产权界定和行为规范对农户生产决策的重要影响。农地调整可视为村庄自发选择,合乎集体行动逻辑,且具有自我实施激励的非正式产权界定和地权治理方式(李尚蒲、罗必良,2015)。由此可见,农地调整这种基于村庄人地关系和普遍价值观念的治理方式,具有非正式社会安排的自洽性。

Williamson(1996)对非正式治理的重要性给予了充分肯定,而农地调整在学界则一直是饱受诟病的产权界定方式。一方面,《中华人民共和国农村土地承包法》规定,承包期内,发包方不得调整承包地;另一方面,已有研究认为,农地调整使得经营权不稳定,抑制了农户对农地的长期投资,并降低了农地肥力和农业绩效(Zhang et al.,2011;Wang et al.,2011)。但《中华人民共和国农村土地承包法》也规定,“经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或三分之二以上村民代表的同意,并报乡(镇)人民政府和县级人民政府农业等行政主管部门批准”,即可调整集体承包地。这说明,相关法律也包含了对村集体作为承包地产权界定特殊治理单元的认同。在Hayek(1999)看来,自发的社会秩序建构于社会主体的实践之中,被选择性地留存,并成为具有普遍性的社会行动规则。而为减少组织治理或计划实施中的知识约束和交易费用,政府或组织也必须遵循社会规范。由此,从产权实施的角度来看,农地调整既合乎社会规范的运行逻辑,也符合乡土社会中“不患寡而患不均”的现实需求。综上所述,农地调整其实面临着既会造成经营权不稳定,又必须体现集体成员权公平两种相悖的产权界定逻辑。

从学理上看,农地调整所内含的经营权不稳定可以转化为经营效率问题,它所体现的集体成员权则归属于公平问题。如果置于市场范畴内,效率可以由市场决定,也应该仅由市场决定。公平则属于人道主义范畴的话题,应该是政府承担的职能。此时,两者的界限是明确无疑的。但是,在农地调整中,作为村集体成员,农户既是农地的经营者,又根据自身的集体成员权要求公平。正是由于这两种身份的重叠,农地调整中的公平与效率问题难以实现统一。农地调整首先是基于集体成员权的公平原则来重新界定地权,但落实公平原则必然造成经营权不稳定。那么,农业经营是否会因为经营权不稳定而呈现低效率?农户又是否只是被动地接受地权重新分配引致的经营权不稳定呢?这显然是理解农地调整既内含经营权不稳定却又频繁发生的关键。

(二)农地调整影响劳动力非农转移的机制:对经营权不稳定的行为响应

1. 基于调整农作物种植类型的行为响应。

农地调整由于经常性地变更承包地,在导致地块细碎化的同时,也会降低农户对农地的生产性投资并提高其投资回收风险。而且,经营权不稳定本身也会降低农业绩效,此时,农户将通过增加劳动投入来提高土地产出率。尤其是在非农就业不稳定时,农业中将出现劳动投入过密化现象,因而,农地调整会抑制农村劳动力非农转移。如果将劳动力配置置于开放的经济系统中,农地调整造成的经营权不稳定就需要通过作用于农村劳动力的部门配置来影响其转移决策。

许庆、章元(2005)的研究表明,由于农地调整的间隔期与农地投资回收期是匹配的,农地调整不会造成农业投资减少。同时,从农地调整周期与农作物生长特性来看,一年生草本作物的生长和收获周期均较短,农地调整并不会对其造成影响。相比之下,多年生木本作物的生长周期和投资回收期均更长,而且其资产专用性程度也更高,农地调整对专门从事经济作物种植的农户将具有更大影响。很显然,在保持公平原则的基础上调整农地确实会降低经营权的稳定性,但是,改变农作物种植类型可以很好地降低产权风险。具体来看,如果农作物以生长和收获周期较短、生产环节的分工较充分的粮食作物为主,那么,农地调整的周期与该类作物种植中的要素配置是匹配的,由此可释放过剩的农业劳动力。尤其考虑到劳动力要素在农业部门与非农部门间的价格差在不断扩大,农业生产的机会成本也会不断提高,以收益最大化为目标的农户必然选择转出土地,或进行兼业化生产。即粮食作物种植的普及率越高,农地调整造成的经营权不稳定对劳动力非农转移的约束就越小。如果种植的农作物以经济作物为主,鉴于经济作物尤其是园艺类经济作物对劳动投入往往具有密集的刚性约束,且其经营的连续性(通常比粮食作物具有更长的周期)、设施的专用性(例如棚架)以及精细程度(类似于剪枝等专用技术与田间管理)均具有明显的锁定效应,所以,一旦进行农地调整,不仅会造成农地经营收益预期的不稳定,也易导致形成大量沉没成本而难以收回。

如果把不同品种农产品的价格差异和农户技能的比较优势考虑进来,种植经济作物给农户带来的收益可能比非农就业还高,而且就业的稳定性也更强,由此带来的对稳定经营权的需求也会进一步提高农户对农业的劳动投入。也就是说,经济作物种植面积占比的上升会强化农地调整对劳动力非农转移的抑制作用。需要指出的是,农作物种植类型的影响在农户仍然经营农地,或完全离农仍未普遍发生的情况下才会发生。一旦劳动力要素在农业部门与非农部门间的价格差扩大到一定程度,地权稳定性对农户在两部门间收益的拉平效应(姚洋,2008)也难以弥补部门之间要素价格的巨大差异。此时,农地调整对农村劳动力非农转移的约束也将消失殆尽。

2. 基于部门就业比较收益的行为响应。

对于农地调整造成的经营权不稳定,农户除了通过调整农作物种植类型来主动应对外,其家庭收入结构的转变也发挥着重要的调节作用。在非农部门的发展水平超过农业部门,且农村劳动力在非农部门的劳动生产率高于在农业部门的劳动生产率时,以家庭收益最大化为目标的农户即使面临农地调整带来的经营权不稳定,也会在非农就业收益远高于农地经营收益时选择非农转移。其原因是,农地经营权是使用农地生产力取得经营性收益的权利,一旦农地经营收益在家庭收入中的占比下降,经营权不稳定对劳动力非农转移的约束也会下降。相反,只要不存在因农地调整而丧失农地的风险,农户保有农地就保留了农地的增值收益权(例如征地补偿等),而农地调整所内含的公平原则正是稳定承包权的体现。这样一来,随着农户非农收入占比的增加,农地调整不仅不会抑制劳动力非农转移,反倒会因为非农部门就业收益的增加和承包权稳定性的提高,而对劳动力非农转移的激励作用增强。

此外,在乡土社会,行为能力往往是产权界定和保护的一项重要内容。外出务工群体往往年富力强,且相对具有一定的社会影响。外出务工不仅不会降低其农地经营权的稳定性,反而会强化他们在农地产权保护中的优势。也就是说,家庭收入结构非农化与农村劳动力非农转移间的正反馈具有自我强化的倾向,在提高农户对农地产权保护的同时会降低农地调整中经营权不稳定的作用效果。

综上所述,农地调整对劳动力非农转移的影响虽然具有较明显的情景依赖特征,但是,从农业经营对于农户的重要性下降和小规模农户农业生产的机会成本增加的角度而言,农地调整将促进农村劳动力非农转移。也就是说,农地调整所体现的公平原则虽然降低了经营权的稳定性,但是,在经济社会条件发生改变时,农户的行为响应也会使农地调整所内含的经营权不稳定的作用下降,进而有利于释放农业劳动力。而且,随着近年来种植结构的“趋粮化”和农村劳动力非农转移规模的扩大,农地调整对劳动力非农转移的激励作用也会增强(1)。

三、数据来源、变量与模型选择

(一)数据来源

本课题组于2015年年初通过分层聚类方法对农户进行了抽样问卷调查。其抽样过程是,首先,根据各省份总人口、人均地区生产总值、耕地总面积、耕地面积占比(耕地面积占省国土面积的比例)、农业人口占省总人口的比例和农业增加值占省地区生产总值的比例6个指标的聚类特征,并结合中国七大地理分区,分别抽取9个省(区)(包括东部的辽宁省、江苏省和广东省,中部的山西省、河南省和江西省,西部的宁夏自治区、四川省和贵州省)为样本省份;然后,根据上述6个指标对各省(区)的县级单位进行聚类分析,在每个样本省(区)分别抽取6个县(合计54个),在每个样本县按经济发展水平将乡镇分为4组,并在各组中随机抽取1个乡镇(其中,在广东省、江西省的样本县各抽取10个样本乡镇);接着,在每个样本乡镇随机抽取1个行政村,在每个样本行政村又随机抽取2个自然村;最后,按照农户收入水平将农户分为10组,并在每组中随机挑选1户农户进行问卷调查。此次调查共发放问卷2880份,回收问卷2838份,其中有效问卷2704份,问卷有效率为95.28%。

从样本的基本特征看,受访者为男性的样本农户占较大部分(63.72%);受访者年龄分布较为均衡,且以26~55岁的中青年人为主(60.53%);受访者在职业类型上分布较为平均,从事农业生产、非农业生产和兼业的人分别占32.54%、27.85%和39.61%;近73%样本农户的家庭人口数为4人及以上;家庭有老人或小孩的农户占58.36%;从家庭年收入来看,多数样本农户(76.29%)的家庭年收入在5万元及以下。

(二)变量选择与说明

1. 因变量。

本文研究中模型的因变量为劳动力非农转移,参照Mullan et al.(2008)的做法,采用外出务工劳动力占家庭劳动力的比例来测量。

2. 主要自变量。

如前文所言,本文一方面希望分析农地调整对劳动力非农转移的影响,另一方面则试图考察农户如何通过改变农作物种植类型和转变家庭收入结构来对农地调整所内含的经营权不稳定做出行为响应。由此,本文研究中模型的主要自变量选取了农地调整、村庄农作物种植类型和村庄非农收入。对于农地调整,本文同时采用农户是否经历过小调整或大调整(田传浩、方丽,2013)以及小调整、大调整的次数(Deininger and Jin,2006)来刻画。对于农作物种植类型,由于家庭农作物种植类型与劳动力非农转移具有内生性关系,为此,参照Ma et al.(2016)的做法,本文利用村庄种植经济作物的农户占比和村庄种植粮食作物的农户占比(均排除样本农户自身)来测量农作物种植类型。同样,家庭非农收入占比与劳动力非农转移也存在内生性关系,本文利用村庄非农收入占比来测量家庭非农收入水平。如此进行测量的原因是,村庄农作物种植类型和村庄非农收入占比可通过作用于农户层面的这两个指标,进而影响其劳动力非农转移;而且,村庄层面的这两个指标严格外生于单个农户的劳动力非农转移。

3. 其余控制变量。

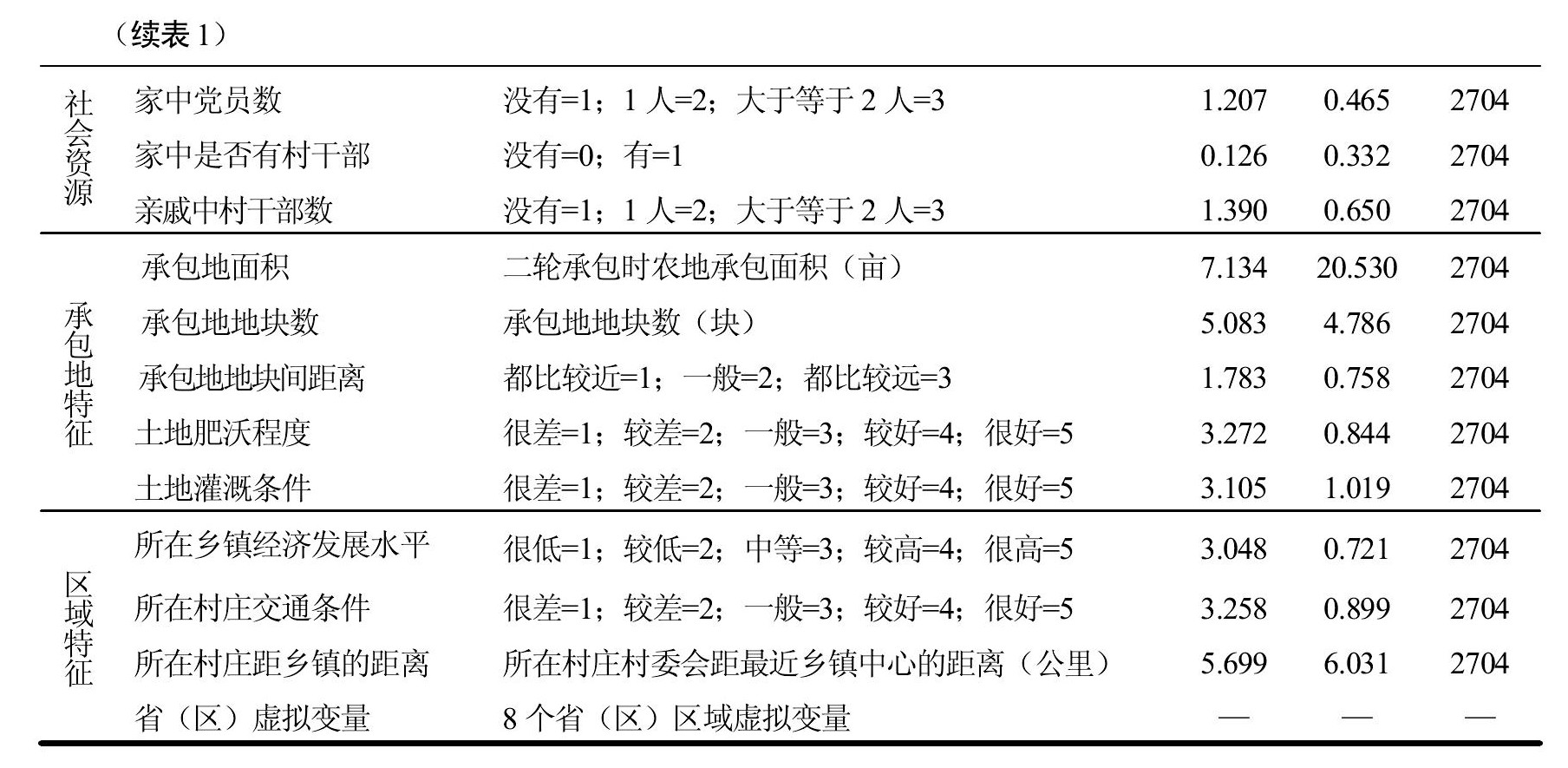

借鉴Ma et al.(2013)、Ma et al.(2015)和Janvry et al.(2015),本文选取家中16~70岁人口占比、文化程度为小学及以下劳动力占比、家中女性劳动力占比来反映家庭人口特征;参考Mu(2014),本文选取家中党员数、家中是否有村干部和亲戚中村干部数来反映家庭社会资源;参考Chen(2012)、Ma(2013),本文选取承包地面积、承包地地块数、承包地地块间距离、土地肥沃程度和土地灌溉条件来描述承包地特征;参考Valsecchi(2010)和Ma et al.(2015),本文选取所在乡镇经济发展水平、所在村庄交通条件、所在村庄距乡镇的距离来描述区域特征。同时,本文也控制了省(区)虚拟变量。另需说明的是,家中党员数、承包地地块间距离和土地肥沃程度等变量在本文模型中是离散变量,将其全部转化为虚拟变量进行估计。

所有变量的定义、赋值以及描述性统计分析结果见表1。

表1 变量的定义、说明与描述性统计分析

(三)模型选择与说明

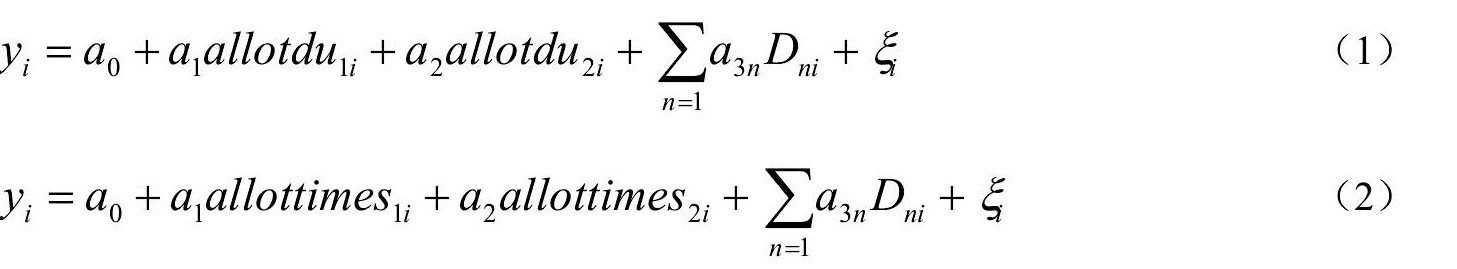

为了估计农地调整对农村劳动力非农转移的影响,本文建立以下模型表达式:

上述模型中的因变量既是连续变量,其数据结构又具有在0处左侧截尾的特征。按照Angrist and Pischke(2009)的研究,虽然普遍看法是OLS估计方法适合用来估计因变量为连续变量的情形,但如果因变量的取值有限(例如变量的数据类型为截尾数据),使用Tobit模型更为合适。但实际上,截尾数据造成的问题并不严重,因此,本文将同时采用OLS估计方法和Tobit模型来估计(1)式和(2)式。

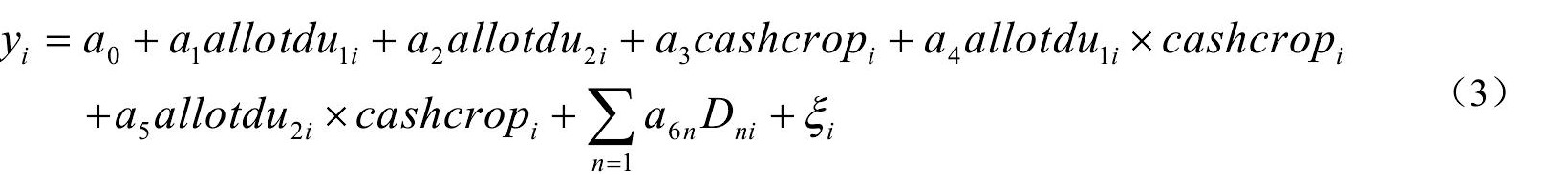

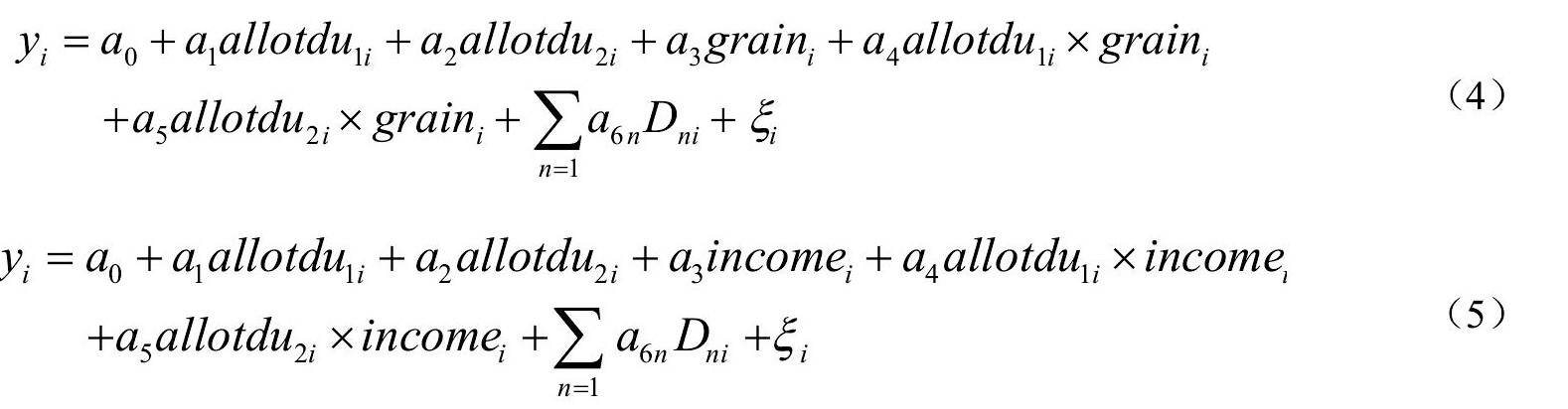

在此基础上,本文在模型估计中分别引入交叉项来识别农作物种植类型和劳动力非农就业对农地调整的调节效应:

![]()

需要指出的是,引入交叉项虽然可以识别农作物种植类型和劳动力非农就业对农地调整的总体调节效应,但难以识别这两者变化过程中农地调整所发挥作用的变化。为此,参照李宁等(2017)的做法,本文将村庄种植经济作物的农户占比、村庄种植粮食作物的农户占比和村庄非农收入占比分别50等分,并在各等分点处求解农地调整对劳动力非农转移的偏效应。具体的做法是:由于上述3个变量的取值范围均为0~1,故将等分的间距设置为0.02,并利用Stata软件求解农地调整在各等分点处(例如0、0.02、0.04等)对劳动力非农转移的边际影响。

四、估计结果与分析

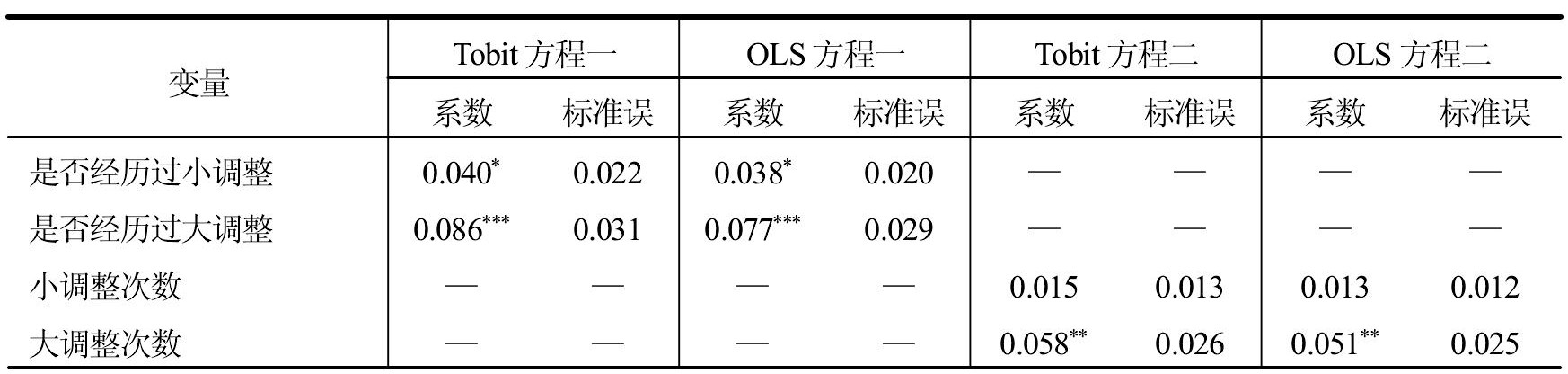

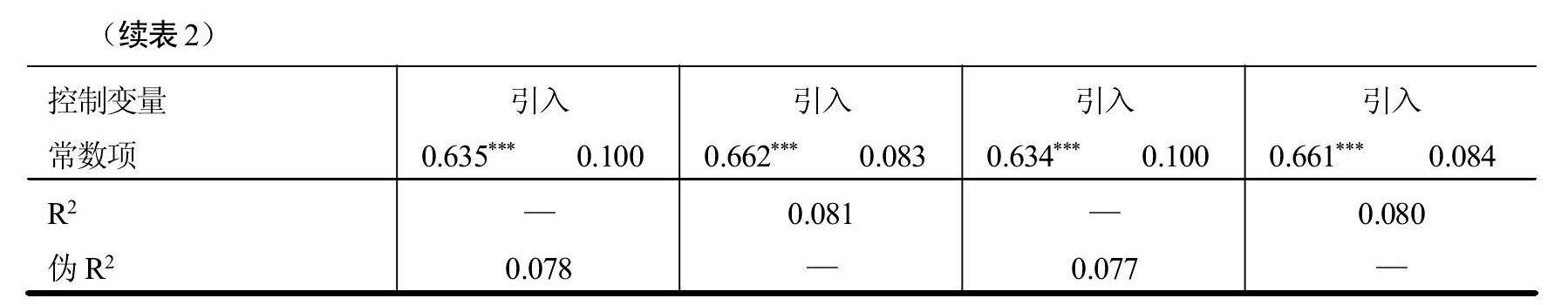

(一)农地调整对农村劳动力非农转移的影响

表2报告了农地调整对农村劳动力非农转移影响的模型估计结果(有效样本量均为2704个)。可以发现,无论是采用不同测量指标(农地是否调整或农地调整次数),还是采用不同估计方法(Tobit模型或OLS模型),都没有显著改变模型的估计结果。估计结果表明,农地调整促进了农村劳动力非农转移,且大调整带来的影响要大于小调整。这是因为,农地调整虽然对农业绩效具有负面影响,但如果仅关注农地调整所带来的产权不稳定必然忽视其中效率和公平的权衡。而且,农地调整的发生是村庄基于公平原则配置地权的结果,它所造成的经营权不稳定主要影响的是农户对农地的生产性投资。不过,在非农部门与农业部门劳动生产率差距不断扩大的过程中,农地调整会迫使农户做出行为响应,即通过改变农作物种植类型来释放农业劳动力。在此过程中,非农收入的提高会降低农地经营收益对于农户的重要性,非农转移的劳动力规模也将进一步扩大。

表2 农地调整对农村劳动力非农转移影响的模型估计结果

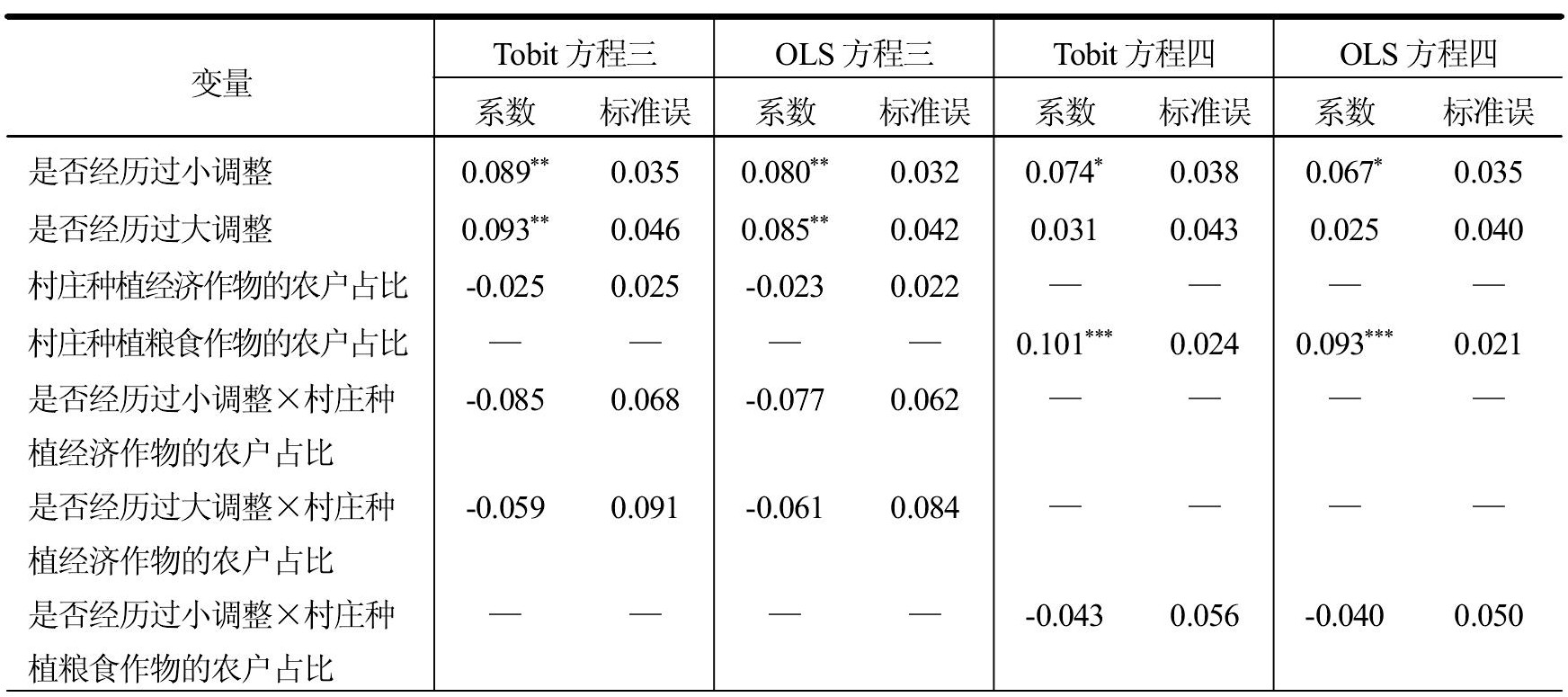

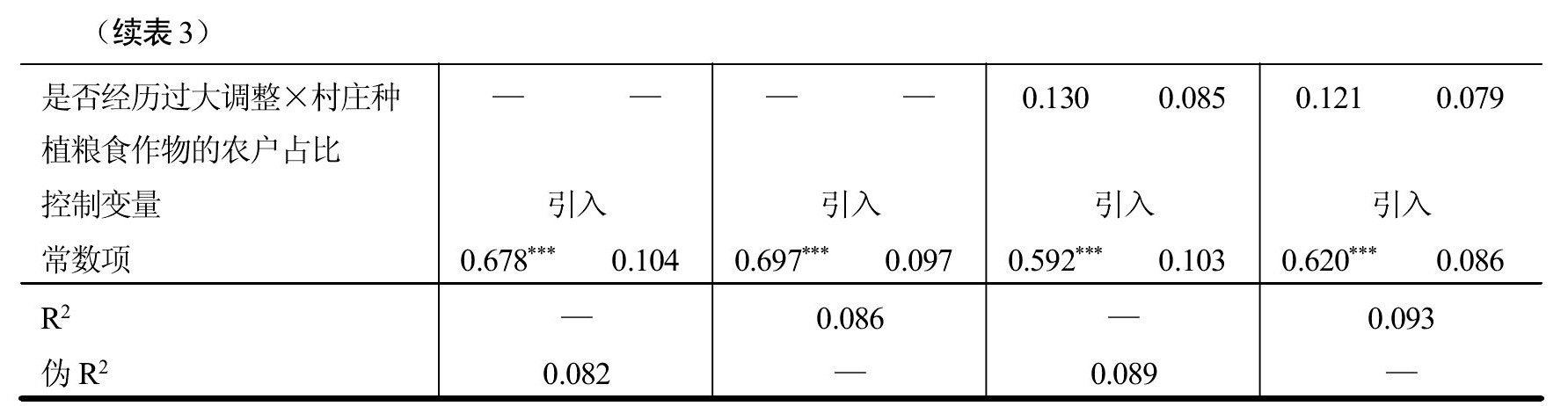

(二)农作物种植类型对农地调整作用的调节效应分析

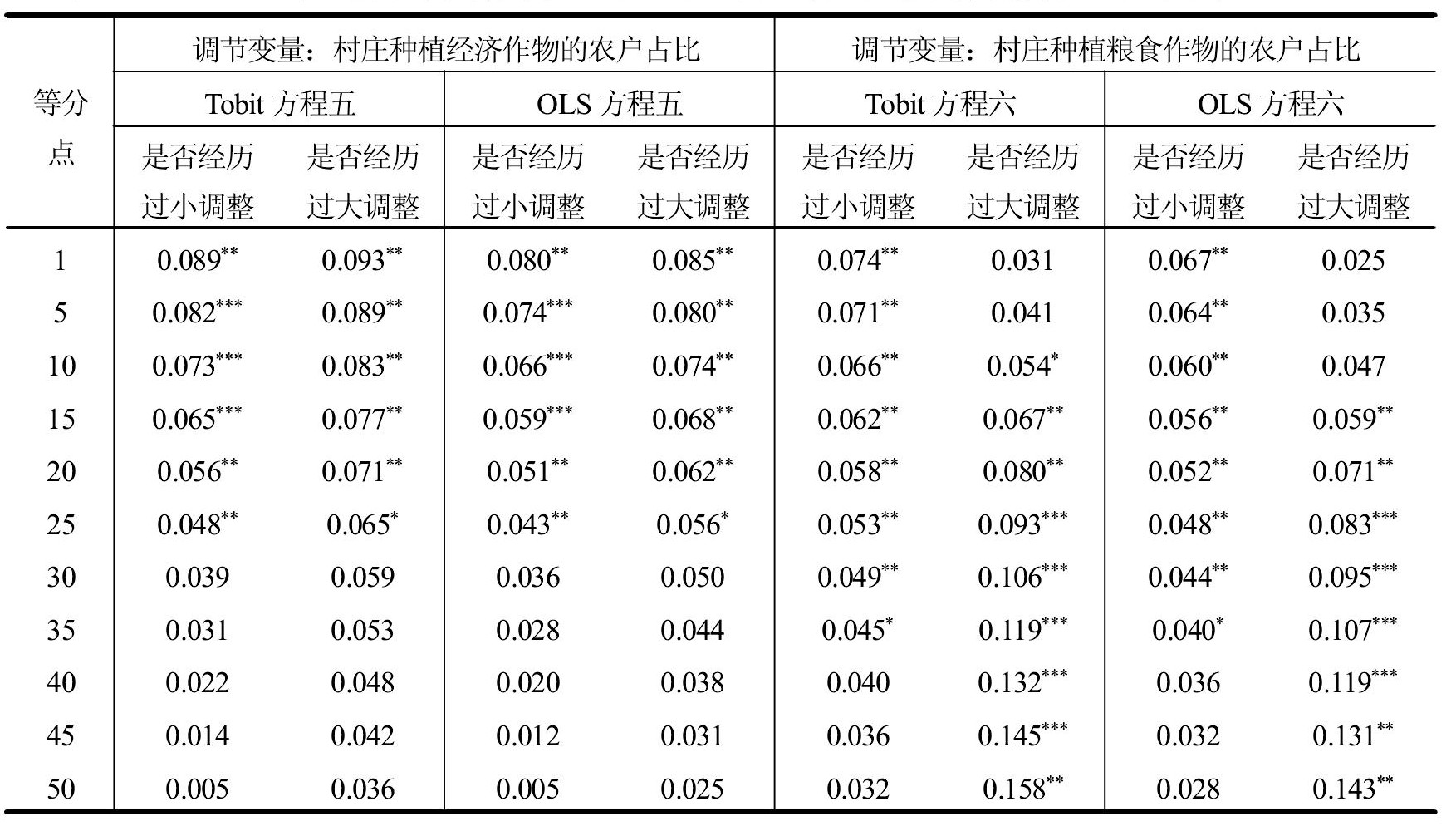

表3汇报了引入农地调整与村庄农作物种植类型交叉项的模型估计结果(有效样本量均为2487个(1))。结果显示,农地调整与村庄农作物种植类型交叉项的估计系数并不显著。这表明,农作物种植类型对农地调整的作用并未表现出一致性的调节效应。由此,需要进一步识别在两类农作物不同种植比例下农地调整作用的变化。表4报告了村庄不同农作物种植类型下农地调整对劳动力非农转移偏效应的估计结果。从中可以看出,随着村庄种植经济作物的农户占比的提高,农地调整对劳动力非农转移的正向激励在下降。这表明,农地调整所内含的经营权不稳定会限制农村劳动力非农转移,但这种影响与农作物的生长和经营特征密切相关。经济作物种植中相对较多的专用性投资会提高农业经营的沉没成本,且专用性投资难以另作他用和变现,加上其生长周期也较长,均会放大农地调整对农村劳动力非农转移的抑制作用。

表3 农地调整、村庄农作物种植类型对农村劳动力非农转移影响的估计结果

表4 村庄不同农作物种植类型下农地调整对农村劳动力非农转移偏效应的估计结果

此外,随着村庄种植粮食作物的农户占比的提高,是否经历过小调整变量对农村劳动力非农转移的激励作用下降,是否经历过大调整变量的这一激励作用增强。与经济作物种植不同,粮食作物种植较短的生产周期和较低的资产专用性(1)都使得农地调整对粮食生产稳定性的影响程度较低。但小调整和大调整的实施逻辑是有差异的,前者更多地体现了农户基于效率改善的局部调整,后者则是基于集体行动逻辑实施的,体现了集体成员对地权公平的诉求。农地调整的影响表现在结果上就是,随着村庄种植粮食作物的农户占比的提高,是否经历过大调整变量对劳动力非农转移的正向影响在增强,是否经历过小调整变量对劳动力非农转移的正向影响在下降。

(三)劳动力非农就业对农地调整作用的调节效应分析

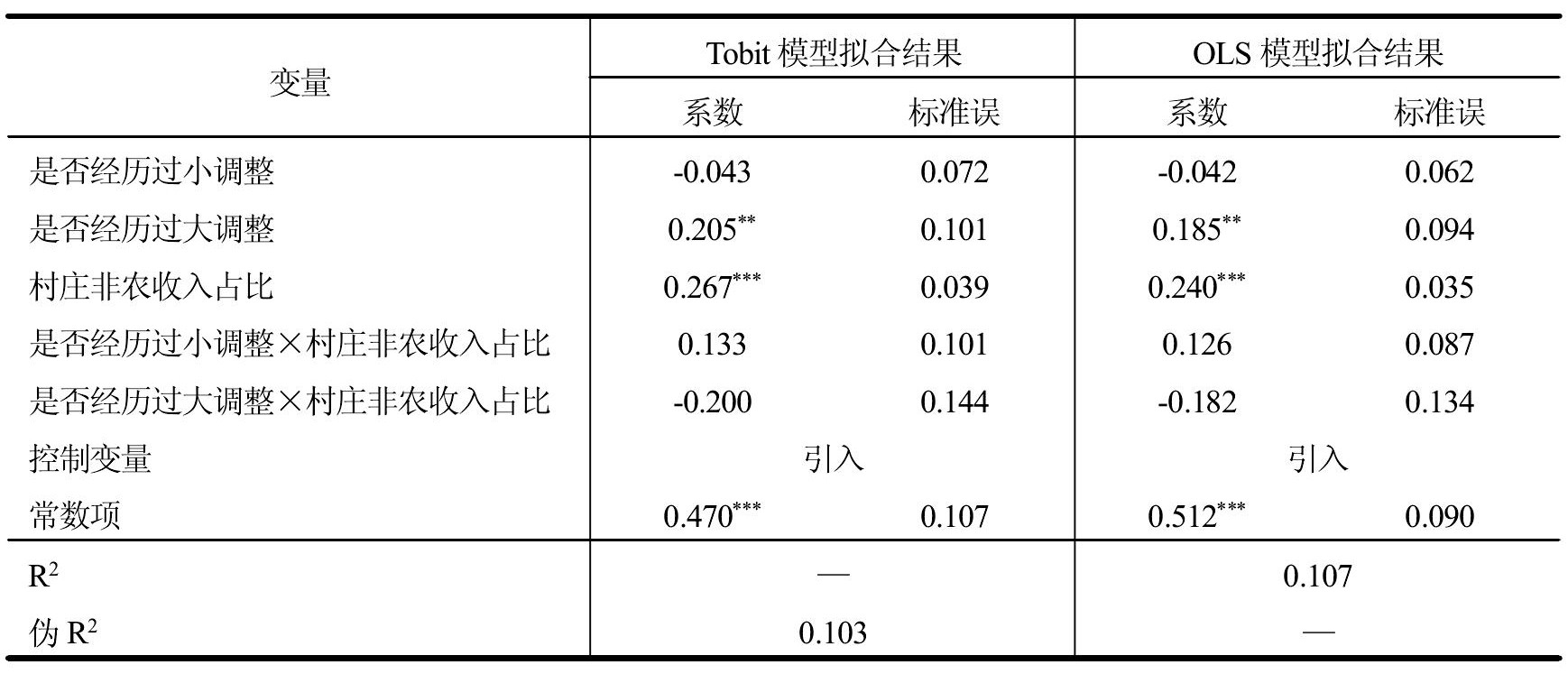

表5报告了引入农地调整和村庄非农收入占比交叉项的模型估计结果(有效样本量均为2487个)。结果显示,农地调整和村庄非农收入占比交叉项的估计系数不显著,村庄非农收入占比的影响显著,且系数为正。这表明,随着农户家庭收入中非农收入占比的上升,农地调整对农村劳动力非农转移的影响在下降。

表5 农地调整、村庄非农收入占比对劳动力非农转移影响的估计结果

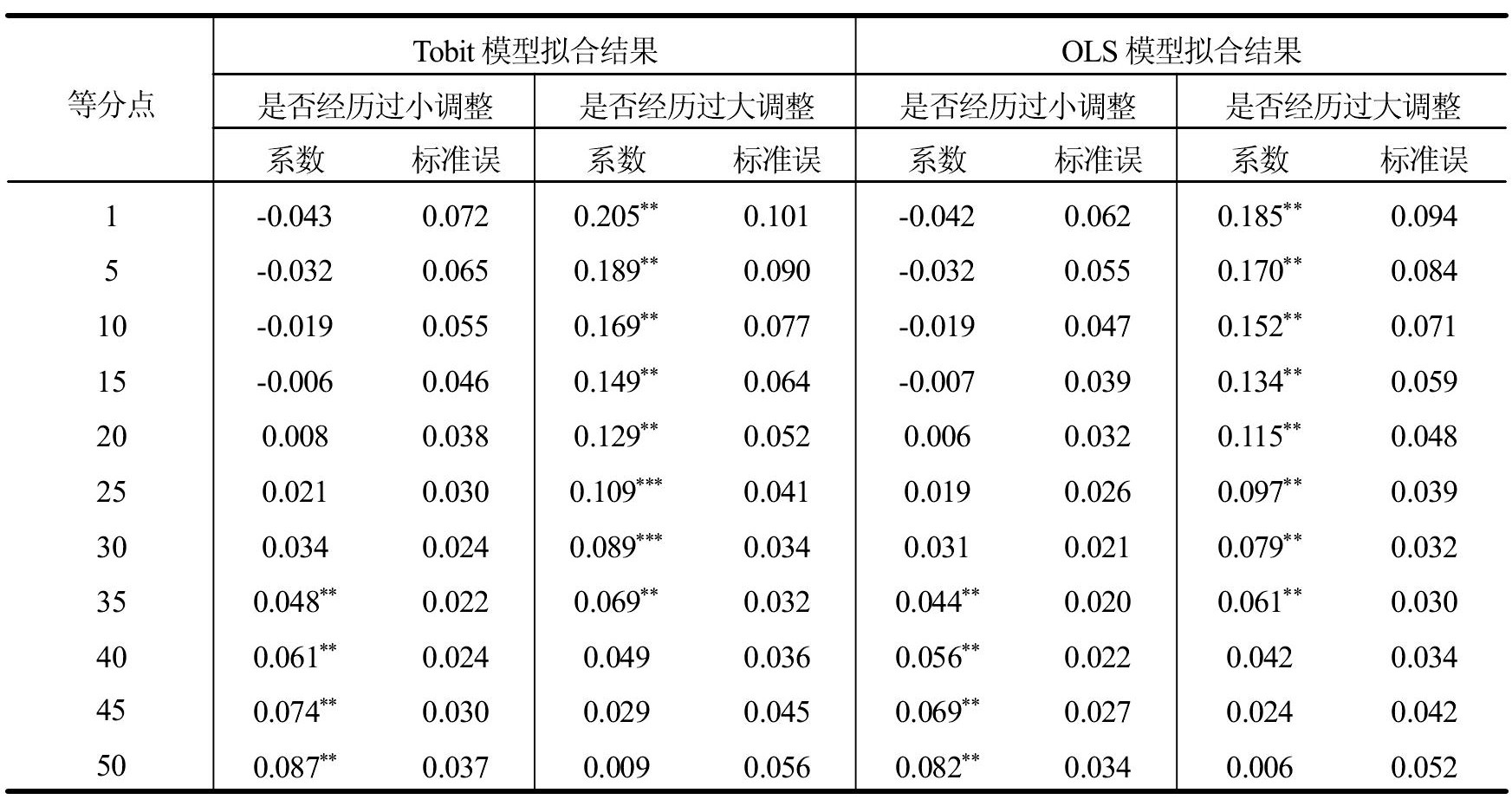

为进一步识别不同的村庄非农收入占比下农地调整的作用差异,表6报告了在不同的村庄非农收入占比下农地调整对农村劳动力非农转移的偏效应。表6的结果表明,随着村庄非农收入占比的提高,农地小调整对农村劳动力非农转移的影响由不显著转为显著。其原因是,在村庄收入仍以农地经营收益为主的阶段,农地经营收益对于农户而言较为重要,农地调整能够通过改变农户的农地经营收益预期来抑制劳动力非农转移。而且,在以务农为主的阶段,农户种植经济作物的可能性也较高。随着非农就业机会的增加和收入结构的改变,种植结构的“趋粮化”将弱化经营权不稳定的影响。

此外,随着村庄非农收入占比的提高,农地大调整对农村劳动力非农转移的激励作用不断下降。其原因是,农地大调整具有整村推进的特征,但从近年来相关法律政策的执行情况和村庄农地调整情况来看,整村调整的发生频率越来越低。并且,从农地调整的目标导向看,基于公平原则的农地调整已逐渐转变为基于效率的小范围调整。由此,由农地大调整造成的经营权不稳定被村庄固化的产权结构抑制了。同时,农地经营收益对于农户重要性的下降也使得农地大调整造成的地权不稳定不再那么“重要”,即它对农村劳动力非农转移的影响也开始趋弱。

表6 不同的村庄非农收入占比下农地调整对农村劳动力非农转移的偏效应

(四)农地调整内生性的检验(1)

如果存在同时影响农地调整和农村劳动力非农转移的(不可观测)因素,那么,上文的模型估计就可能面临内生性问题。例如,土地法律的实施不仅会抑制农地调整,也会通过赋予农户更完善的农地处置权能,促进农村劳动力非农转移。为此,本文采用倾向匹配得分法(2)重新估计了农地调整对农村劳动力非农转移的影响。本文在每次匹配中仅引入农地调整的一种状态,即“无调整”(有调整=0,无调整=1)、“小调整”(其它=0,部分调整=1)和“大调整”(其它=0,全部调整=1),然后采用临近匹配法估计3种状态所对应的控制组平均处理效应。结果显示,“无调整”、“小调整”和“大调整”的平均处理效应分别为-0.045、0.015和0.107(t值分别为-1.608、0.508和2.575)。这一估计结果与表2所体现的结果一致,农地调整使得农村劳动力具有更大的可能进行非农转移,而且大调整对农村劳动力非农转移的正向激励作用比小调整更强。

五、结论与讨论

本文从农地调整中面临的公平和效率问题出发,分析了农户是如何响应农地经营权不稳定并进行劳动力非农转移决策的。利用全国9省(区)农户调查数据的模型估计结果表明,在劳动力流动性增强的背景下,农地调整会促进农村劳动力非农转移。通过引入村庄农作物种植类型和村庄非农收入占比作为农地调整作用的调节变量,模型估计结果表明,当农作物种植类型以粮食作物为主,农地调整对农村劳动力非农转移的激励作用变强;相反,当农作物种植类型以经济作物为主,农地调整对农村劳动力非农转移的激励作用变弱。此外,劳动力非农就业的普遍化会降低农地调整对劳动力非农转移的约束。

本文研究结论对理解农地调整的实施逻辑及其内涵具有科学意义,也对农地产权制度的制定和实施具有一定借鉴价值。对农地调整影响农村劳动力非农转移的分析受制于特定历史情景。在市场经济发展滞后和非农就业不稳定的阶段,农地的社会保障功能决定了农地调整通过影响经营权稳定性抑制了农村劳动力非农转移;但当农村劳动力在非农部门就业的收益超过农地经营收益且两者的差距不断扩大时,农地经营权不稳定造成的预期经营收益损失难以超过劳动力从事农业生产的机会成本。此时,以家庭收益最大化为目标的农村劳动力必然选择非农转移。当然,从行为响应看,农户很可能通过改变农作物种植类型来响应农地经营权不稳定,以进一步释放农业劳动力。

此外,地权的非正式安排也具有社会适应性,效率和公平的决定往往是社会自我实践的结果。当农村社会收入来源单一时,依据公平原则进行农地调整可以有效拓宽村庄内部的生存空间,这其实也符合另一个层面的“效率”含义。农地调整所内含的经营权不稳定不应该被过度夸大,至少从集体行动逻辑上看,它是符合村庄内部群众的普遍利益的。因此,在农地产权的界定和执行方面,需要明确非正式地权界定方式的合理性,通过秩序扩展,将其有益之处积极转化为农地制度安排,并提高法律与现实需求的匹配程度。

参考文献

[1]阿维纳什·迪克西特,2007:《法律缺失与经济学:可供选择的经济治理方式》,郑江淮、李艳东、张杭辉、江静译,北京:中国人民大学出版社。

[2]李宁、何文剑、仇童伟、陈利根,2017:《农地产权结构、生产要素效率与农业绩效》,《管理世界》第3期。

[3]李尚蒲、罗必良,2015:《农地调整的内在机理及其影响因素分析》,《中国农村经济》第3期。

[4]罗必良,2014:《农地流转的市场逻辑--“产权强度-禀赋效应-交易装置”的分析线索及案例研究》,《南方经济》第5期。

[5]田传浩、方丽,2013:《土地调整与农地租赁市场:基于数量和质量的双重视角》,《经济研究》第2期。

[6]许庆、章元,2005:《土地调整、地权稳定性与农民长期投资激励》,《经济研究》第10期。

[7]姚洋,2008:《中国农村改革与变迁:30年历程和经验分析》,上海:上海人民出版社。

[8]叶剑平、丰雷、蒋妍、罗伊·普罗斯特曼、朱可亮,2010:《2008年中国农村土地使用权调查研究--17省份调查结果及政策建议》,《管理世界》第10期。

[9]张晓山,2007:《农民增收问题的理论探索与实证分析》,北京:经济管理出版社。

[10]钟甫宁、纪月清,2009:《土地产权、非农就业机会与农户农业生产投资》,《经济研究》第12期。

[11]钟甫宁、陆五一、徐志刚,2016:《农村劳动力外出务工不利于粮食生产吗?--对农户要素替代与种植结构调整行为及约束条件的解析》,《中国农村经济》第7期。

[12]Alchian,A.,1965,“Some Economics of Property Rights”,Politico,30(4):816-829.

[13]Angrist,J.D.,and J.Pischke,2009,Mostly Harmless Econometrics,Princeton:Princeton University Press.

[14]Brauw,A.D.and V.Mueller,2011,“Do Limitations in Land Rights Transferability Influence Mobility Rates in Ethiopia?”,Journal of African Economies,21(4):548-579.

[15]Chen,Y.P.,2012,“Land Use Rights,Market Transitions,and Labor Policy Change in China(1980-4)”,Economics of Transition,20(4):705-743.

[16]de La Rupelle,M.,Q.Deng,S.Li,and T.Vendryes,2010,“Land Rights Insecurity and Temporary Migration in Rural China”,Institute for the Study of Labor(IZA):Discussion Paper No.4668,http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=153067IZA.

[17]Deininger,K.,and S.Jin,2006,“Tenure Security and Land-related Investment:Evidence from Ethiopia”,European Economic Review,50(5):1245-1277.

[18]Hayek,F.A.V.,1999,“The Constitution of Liberty”,Journal of the American Medical Association,172(8):825-826.

[19]Janvry,A.D.,K.Emerick,M.Gonzalez-Navarro,and E.Sadoulet,2015,“Delinking Land Rights from Land Use:Certification and Migration in Mexico”,American Economic Review,105(10):3125-3149.

[20]Ma,X.,N.Heerink,E.van Ierland,M.van den Berg,and X.Shi,2013,“Land Tenure Security and Land Investments in Northwest China”,China Agricultural Economic Review,5(2):281-307.

[21]Ma,X.,2013,Does Tenure Security Matter?Ph.D thesis,Wageningen University.

[22]Ma,X.,N.Heerink,S.Feng,and X.Shi,2015,“Farmland Tenure in China:Comparing Legal,Actual and Perceived Security”,Land Use Policy,42:293-306.

[23]Ma,X.,N.Heerink,E.V.Ierland,and X.Shi,2016,“Land Tenure Insecurity and Rural-urban Migration in Rural China”,Papers in Regional Science,95(2):383-406.

[24]Mu,R.,2014,“Village Political Economy,Land Tenure Insecurity,and the Rural to Urban Migration Decision:Evidence from China”,World Bank Working Paper No.7080,https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2529339.

[25]Mullan,K.,P.Grosjean,and A.Kontoleon,2008,“Land Tenure Arrangements and Rural-urban Migration in China”,World Development,39(1):123-133.

[26]Ostrom,E.,1990,Governing the Commons:The Evolution of Institutions for Collective Action,Cambridge:Cambridge University Press.

[27]Rodrik,D.,2012,In Search of Prosperity:Analytical Narratives on Economic Growth,Princeton,NJ:Princeton University Press.

[28]Valsecchi,M.,2010,“Land Certification and International Migration:Evidence from Mexico”,GUPEA Working Papers in Economics No.440,https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/22255.

[29]Wang,H.,J.Tong,F.Su,G..Wei,and R.Tao,2011,“To Reallocate or Not:Reconsidering the Dilemma in China’s Agricultural Land Tenure Policy”,Land Use Policy,28(4):805-814.

[30]Williamson,O.E.,1996,The Mechanism of Governance,New York:Oxford University Press.

[31]Zhang,Y.,X.Wang,T.Glauben,and B.Brummer,2011,“The Impact of Land Reallocation on Technical Efficiency:Evidence from China”,Agricultural Economics,11(4):495-507.

注 释

1 叶剑平等(2010)对安徽、福建和江西等17个省份的调查显示,63.7%的村庄在二轮承包时发生了农地调整,另有34 .6%的村庄在二轮承包后也经历了农地调整。Wang et al.(2011)对江苏、四川和河北等6个省份118个村庄的农户调查发现,1998~2008年样本村庄中发生农地调整的村庄比例超过了37.8%。

2 在种植结构“趋粮化”和劳动力流动性增强的过程中,将种植结构调整为以粮为主提高了家庭农业经营的分工程度,并降低了农业劳动投入。因此,农地调整对农户调整农作物种植类型的激励作用增强,有助于农村劳动力非农转移。

3 村庄农作物种植类型在本文研究中通过本村种植不同农作物的农户占比(排除样本户自身)来测量。在调查中,部分村庄由于搜集样本与预定计划(每村10户)不符,故这里剔除了仅有1户样本农户的样本村,得到有效样本2487个。

4 据测算,水稻、小麦、玉米3种粮食作物种植中的亩均农机作业费为169.33元,花生、油菜籽和蔬菜种植中的亩均农机作业费为104.53元,说明粮食生产更可能实现生产环节外包。进一步地,3种粮食作物种植中的亩均家庭用工为5 .33日,雇工为0.28日,而花生和油菜籽种植中的亩均家庭用工分别为8.74日和7.14日,雇工分别为0.15日和0.11日,说明经济作物种植不仅用工量更高,也更难以对雇工进行有效监督。因此,粮食生产较低的资产专用性使得生产环节外包更容易发生。(数据来源:国家发展和改革委员会价格司,2016:《全国农产品成本收益资料汇编2015》,北京:中国统计出版社。)

5 限于篇幅,有关计量结果略。

6 Angrist and Pischke(2009)认为,采用匹配的方式会降低估计的效率(与最小二乘法相比),而且控制组的选取标准一直饱受争议,故本文选择了线性估计方法。