作者:黄文治 责任编辑:网络部 信息来源:《安徽史学》2016年第4期 发布时间:2017-10-26 浏览次数: 37232次

【摘 要】“方世新案”是大跃进与人民公社化时期安徽省肥西县发生的比较典型的因干群矛盾与冲突升级而导致的“凶杀”案。该案最终被定性为反党、反社会主义的反革命案件。官方处理此类案件,审判程序极为简化,即根据《中华人民共和国惩治反革命条例》作出判决。就审判过程而言,加强党的集中领导与管控、贯彻群众路线及考虑案犯罪恶的历史与现行关系,是大跃进与人民公社化时期中共最为重要的司法实践逻辑。这种逻辑也对应体现了这个时期司法发展历程的三个面向,即:司法政党化、司法群众化及司法革命化。但这三个方面的实践,最终将难免矮化司法的独立性、专属性及程序化,即会产生“秩序”,也会导致“失序”。该项研究为探访大跃进时期基层干群冲突及司法介入问题提供一个基层个案与视角。

【关键词】肥西县;大跃进;方世新案;干群冲突;司法实践

土地改革后安徽省的农业改革经历了单干、互助组、初级社、高级社和人民公社五个时期。其中,集体化导向的人民公社的普遍建立,标志着农业合作化运动进入高级阶段。不过,这些阶段的推进基本都是通过群众运动及大跃进的方式达到的,有政治高压的因素。为何说这种从农有化到集体化的“变”有政治高压的因素?据安徽省公安史资料记载,安徽省1958年为加快推进人民公社化运动,仅1月至11月即逮捕各种反、坏分子105061名,其中在全民整风运动中揭发出来的反、坏分子,不法地主、富农分子,逮捕47783名;在打击现行破坏案件中逮捕22011名;取缔反动会道门运动中逮捕2250名;在津浦铁路沿线搜捕流窜犯中逮捕988名;在追捕外逃犯中捕回3962名;在1—4批内部肃反清查出来的反坏分子中逮捕5559名。在这种背景之下,安徽省的人民公社化实践,很快进入高潮阶段。据1958年底统计,安徽省已建立人民公社1047个,加入人民公社的计7410166户,占全省总农户的99.4%,基本上实现了人民公社化;同时,组成了民兵师65个,计有男女民兵12119784人,基本实现了全民皆兵;社社实现了食堂化。

人民公社虽然在高压环境下得到普遍建立,但还是引起了颇多农民的“反行为”与“激化抗争”行为。高王凌在《中国农民反行为研究(1950—1980)》一书中,着重对大跃进与人民公社化时期农民的“反行为”作了细致入微的探讨,认为“反行为”是出于压力之下的“弱势”一方,以表面“顺从”的姿态,从下面稍稍获取一种“反制”的位势,以求弥补损失、维护自己利益的一种个人或群体的行为,这些行为包括怠工、偷拿及私下修改制度等。其实这个时期,全国各地亦充斥着颇多诸如外流、自杀、哄闹、抢粮、殴干、造谣、纵火、荼毒、凶杀等样态的“激化抗争”行为。这些“激化抗争”行为,有的属于消极、退让型,比如外流、自杀等;有些属于积极、进取型,比如哄闹、抢粮、欧干、造谣、纵火、荼毒、凶杀等。有的“激化抗争”行为,甚至激化成集团式反革命暴乱。

本文主要对1959年11月底在安徽省肥西县发生的“方世新案”进行微观挖掘与解读。该案最大特性即人民公社社员为解决生计困境,最终由“反行为”导向“激化抗争”境地。这在大跃进与人民公社化时期,有一定的代表性。至今学界仍未很好地从学术角度对诸如此类干群矛盾与冲突个案进行梳理与研究。本文将从新发现的档案资料、地方志及地方文史资料中,从具体历史语境及历史脉络出发,对此问题进行梳理与研究,从而对大跃进时期基层干群冲突及司法介入研究提供一个详实的案例。

一、“方世新案”史实钩沉

“方世新案”是安徽省大跃进与人民公社化时期发生的比较典型的因干群矛盾与冲突升级而导致的“凶杀”案,该案发生后,肥西县委即向合肥市委与安徽省委作了汇报。

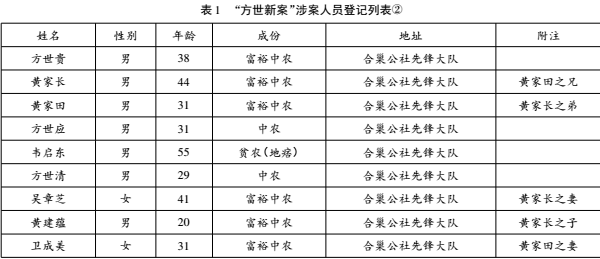

通过这些汇报及之后的判决材料来看,该案的来龙去脉其实并不复杂,即:1959年11月22日晚,肥西县合巢人民公社先锋大队团总支书记、中共预备党员方世新,被先锋大队社员方世贵、黄家长、黄家田3人暗自杀害,掷在道背土井内。肥西县委得悉后,即派公安局长、法院副院长,配合市公安局公安技术人员,赶赴现场勘验,随即破案。事情的起因是,先锋大队团总支书记方世新分工负责先锋大队韦大郢子、大李郢子等3个生产队,工作积极负责,维护集体利益。大跃进与人民公社化时期,韦大郢子的方世贵、黄家长、黄家田3户,系富裕中农,一贯偷盗集体财物。1959年以来,先后因偷盗被社干教育并罚款两次。即使受到处罚,他们仍屡教不改,在整社运动中,还被群众在大会上辩论过,因此心怀不满,特别是对团总支书记方世新不满,因为对3人的教育、罚款与辩论,都是由方世新支持与经办的。11月22日晚,方世新到公社参加会议,路径韦大郢子时顺便检查花生细收情况,发现方世贵、黄家长、黄家田等户未参加劳动。方世新怀疑他们在家偷搞东西吃,果不其然,检查时发现3家都偷了花生。当方世新检查到黄家田家时,方世贵与黄家长赶到黄家田家,由于受到仇恨心驱使,3人计议行凶。当方世新从黄家田家内屋往外走时,方世贵先下手卡住方世新颈部,黄家长、黄家田随后上去抱打,一人按其胸部,一人按其腿部,方世贵顺手抓住方世新自戴围巾,使劲勒其颈部。在方世新气息奄奄之时,方世贵又拿起扁担向其头部和身部猛击十多下,致其当场死亡。3人为了毁尸灭迹,将尸体掷在韦大郢子东南300米处的道背土井里。11月25日上午,社员黄家华等3人送公粮路经道背土井发现尸体,报告大队。此案于11月26日破获,凶手被逮捕羁押。

以上是“方世新案”发生的整个过程,该案本是肥西县基层发生的严重刑事案件,但是因其针对的是集体财物、基层社干及基层政权,官方毫无疑问即将此案定性为“反革命”性质的“凶杀”案件,随后即按照审查“反革命案件”程序,进行应对与处理。

二、公安部门介入与地方政府善后

在大跃进与人民公社化时期,整个安徽省公安系统的工作都是围绕总路线、大跃进与人民公社化的中心任务,严厉打击现行反革命破坏活动。那么,在“方世新案”中,公安部门又是如何介入的?

1959年11月25日上午9时,肥西县合巢公社政法部长姚泽汉就发现方世新尸体情况向肥西县公安局做了电话报告。肥西县公安局得知情况后,一方面通知他们严密保护好现场;另一方面上报县委,组织调查组进行勘验、侦察及破案。随后,肥西县公安局局长汪传升、法院副院长刘正仓,带领一般干部9人(包括股长2人,股员3人,县医院医生2人,市公安局科员、法医各1人),组成调查组,前往现场勘验、侦察。对此,肥西县公安局事后有专题报告。报告说:根据现场勘察和尸体检验以及访问干群情况,认为方世新被杀,并非图财害命,道背土井附近无格斗痕迹,故判定该井系变动后现场。于是,调查组布置侦察,寻找第一现场。其一,具体侦察过程:在党委直接领导与管控下,集中优势力量,充分发动群众,通过访问、座谈等方式最终发现数名嫌疑分子。26日上午10时,调查组借检查生产状况有意到已掌握的重点对象家漫谈,结果从黄家田家锅灶等地发现数处血迹,又从黄家长家床上方的棉袍前襟处发现血迹。黄家田、黄家长系胞兄弟,关系密切,均是富裕中农,因经常偷盗,曾被方世新数次批评,在整社运动时也被群众辩论过,而大会是由方世新主持召开的,因此有杀害方的因果联系。于是,调查组除对黄家田、黄家长进行严密控制外,还对其母亲进行教育,其母便将方世贵带头,黄家田、黄家长参与杀害方世新的案发过程及方世贵将方世新的电筒、钢笔等物件拿回家情况作了交代。据此,调查组立即对方世贵家进行搜查,搜出方世新生前的电筒、钢笔及布鞋。该案至此明朗,立即组织破案。其二,具体破案过程:在当地党委统一领导下,组织干部18人,进行逮捕搜查工作。共逮捕犯罪分子6名,其中首要和骨干分子3名,知情包庇分子3名,破获罪证8件,其中血衣3件、电筒1只、钢笔1支、私章1个、凶器1件、布鞋1双。该案最终被破获,社会反响良好,群众一致要求政府对这批罪恶昭彰的反革命凶犯从严惩办。在凶犯被捕后公安部门及时就地进行了突击审讯,凶犯对犯罪事实亦供认不讳。

案情调查清楚之后,肥西县委即责成当地党委对方世新家属,主要是其父亲和妻子,在生活上作了适当的安置。

11月30日,肥西县委安排当地党委召开了数百人的追悼大会。在追悼大会上,主要进行了四个方面活动:其一,公开揭发方世贵、黄家长、黄家田三犯的罪恶;其二,说明方世新是维护集体利益而被敌人谋杀的,肯定其工作责任感;其三,号召社员化悲痛为力量,更好地组织农业生产;其四,号召社员时刻提高警惕,与资本主义思想做坚决斗争。会后,当地群众都对方世贵、黄家长、黄家田三犯的罪行表示痛恨,要求政府处以极刑,并要求:加强对地富反坏右分子和一些社会上危险分子的监督工作,以保证社会秩序的安定。

三、“方世新案”爆发的背景、原因

“方世新案”发生地为安徽省肥西县。大跃进与人民公社化时期,整个社会结构处于金字塔式同构同体状态,肥西县如安徽省乃至全国其它市县一样,响应国家号召,努力贯彻、执行人民公社化及粮食统购统销政策。但大跃进执行的结果又如何?就肥西县而言,在1963年的“洗澡”运动中,肥西县委书记赵保先就大跃进导致大饥荒问题作过深度反思,他说,1958年、1959年、1960年连续困难时期农业定产都大大偏高,肥西县1958年原定产88000万斤,后来实收只有43300万斤;1959年原定产109400万斤,实收45500万斤;1960年原定产102440万斤,实收33000万斤。由于定产偏高,随之而来的便是高征购。1958年共计征购17403万斤,占实收数40.2%,其余除去种子4213万斤,只剩下21084万斤作为社员口粮,当时全县农业人口以713574人计算,平均每人占有量只有295.8斤;1959年共计征购19501万斤,占实收数的42.8%,除去种子8308万斤,平均每人占有量只有300斤;1960年共计征购13000万斤,占实收数39.4%,除去种子5322万斤,平均每人占有量只有291斤。因而3年都征购了农民的过头粮。可是粮食被征购后,群众没有吃的,地方有关部门又不主动回销,还大挖埋伏粮,因此,农民能留下的原粮口粮甚少,最终造成的结果就是人口的大面积非正常死亡。赵保先分析说,1958年、1959年大旱当然是严重的,天灾是个原因,但死人这样多,生产力破坏这样严重,主要的还是人祸,是县委领导工作上的错误造成的。他说的县委领导工作上的错误,主要就是指县委在贯彻、执行人民公社化及粮食统购统销政策中的大跃进错误。

“方世新案”即发生在这样的历史背景之下。该案三犯方世贵、黄家长、黄家田都是富裕中农出身。富裕中农在农业合作化运动之前是作为革命团结的对象,但农业合作化运动时期及之后,在理论与实际生活中,富裕中农被划在地主、富农一边,完全改变了过去富裕中农是作为团结对象的政策。随着该政策的改变,无疑会对富裕中农采取过火行为。这也必然招致富裕中农利用“弱者的武器”进行“反行为”抗争。正如詹姆斯·C·斯科特所言,这种反抗并不是公开的、正式化的、带有暴力的反抗,更多地为一种日常形式的反抗——通常包括偷懒、装糊涂、开小差、假装顺从、偷盗、装傻卖呆、诽谤、纵火、怠工等等。这种反抗几乎不需要事先的协调和计划,利用心照不宣的理解和非正式的网络避免直接地、象征性地对抗权威。它们不仅是农民长期以来为保护自己的利益和对抗统治秩序所做的努力,而且被实践证明是最有意义和最有效的。应该说,包括富裕中农在内的农民利用“弱者的武器”在保护自己的利益和对抗统治秩序方面的确有效,但是并不表示这种“反行为”不会因为某种外在强力因素的改变而走向“激化抗争”行为。

大跃进与人民公社化实践,使农民生存与生活的自由度遽减,进而带来生计方面的困顿。为克服此种困顿,包括富裕中农在内的农民通过偷盗与偷拿集体财物解决生计问题是极为常见的。“方世新案”三犯方世贵、黄家长、黄家田等富裕中农,生活极为困难,就采取极为个体的偷盗、偷拿等方式,化公为私来谋生。但是当这种“反行为”遭遇严格、认真的集体主义导向的基层社干,就会被揭发、罚款、辩论及批斗,这难免会导向“激化抗争”行为。“方世新案”即因干群矛盾与冲突升级,从“反行为”直接导向“凶杀”境地。

“方世新案”被破获之后,方世贵、黄家长、黄家田等凶犯,就这种直接导向过程作了比较详细的供述。据档案资料记载:1957年11月9日,方世贵、黄家长及方世清三人到先锋大队路经张岗时,黄家长提起不久要被派往沛河工地去扒河时说:“我们生产队的干部坏的很(指团总支书记方世新、生产队长胡先桂、党分支书记胡照文等),对我们抓的太紧,他有错误我们不能提。”方世贵插话说:“你们不跟疆(一条心的意思),如果跟疆的话,我们商议商议把他们干掉。”方世清也插话说:“这东西是坏,专门给这些人亏吃。”11月11日,黄家长去犁田时,经过韦启东家门前,与韦启东谈起他们偷盗事,韦启东问黄家长说:“你偷队里山芋是如何处理的?”黄家长说:“恐怕要辩论我。”韦启东接着又说:“家有170多个鸡蛋想到外面卖,被方世新搞去卖给收购站,这些人坏透了(指方世新、胡先桂),依我想我能用老榔把他们榔死。”黄家长接着说:“那不行,最好封门一把火把他们烧死。”11月15日,黄家长偷队里山芋,被胡照文查出,黄家长在房里畏罪啼哭,方世贵、方世应去向黄家长说:“你哭、寻死都没有用,山芋被查去我们再偷,这个年头我们死没有用,干倒一个是本钱,干倒两个是利钱,哭、寻死不如闯祸。”11月16日,方世贵、黄家长二人到方世应家又提起他们三个人可能被派往沛河工地去扒河,方世贵说:“我们一定把这些人命送掉。”诸如此类计议谋杀基层社干有4次,参与者先后有方世贵、黄家长、黄家田、韦启东、方世应、方世清等人。11月17、18日两个晚上,黄家长、黄家田因多次偷队里花生、山芋、粮食等罪行在整社运动中被群众辩论,并被斗争,黄家长被斗两次,黄家田被斗一次,方世贵虽未被斗,但群众已提出意见将他确定为斗争对象。他们三人考虑到因一贯偷盗队里财物、贩卖鸡蛋、搞黑市活动,群众会展开激烈的斗争,于是决心维护“富裕中农资本主义利益”,即趁方世新11月22日晚间到黄家田家检查花生之机,方世贵与黄家长、黄家田计议后将方世新杀害。通过以上凶犯口供资料来看,大跃进与人民公社化时期,作为集体代表存在的乡村权威精英,即方世新、胡先桂、胡照文等基层社干,在实际生活中可掌控的能力极强,基本主宰着基层社员的吃喝、派工、劳作、流动及生老病死等方面。这样,一旦干群矛盾与冲突升级,他们就不可避免地成为社员抗争的对象,但这种抗争有一个激化的历史过程。那么,这种意识形态操控下的干群冲突的根源到底是什么?通过上述档案材料的梳理,会发现其冲突的根源又是多元的,权力、地位和资源的分配不均以及价值观念差异均可成为冲突的基础。

可见,“方世新案”的“激化抗争”行为,即“凶杀”,是由“反行为”逐步激化而来。基层组织在处理积极、进取型“激化抗争”行为时,往往是从先入为主的“阶级斗争”视角出发,简单地将其归类为“阶级敌人”搬弄是非而造成的“破坏活动”,并对其进行刚性维稳与严厉镇压。

据安徽省公安史资料记载:安徽省1958年底社会治安情况较为严重。造谣方面,阶级敌人利用部分群众不明政策及落后心理,大肆造谣说:“人民公社化就是一切财产都要归公”,以致一些地方群众把家禽、家畜统统杀掉,有的砍光自留地里的农作物,类似事件发生有数十起。纵火方面,全省7—9月共发生针对人民公社纵火的达34起,作案成员大部分为地、富、反分子。投毒方面,7—9月,针对人民公社食堂投毒的计12起,其中反革命分子作案的有10起10人。凶杀方面,全省7—9月,共发生64起,其中属于反革命杀人的就有12起;对社干不满,杀害社干的反革命分子作案的5起5人。安徽省1960年元月社会治安情况亦较为严重,1月21日至25日,即发生反革命凶杀案2起,抢劫杀人案15起,抢劫案11起。在凶杀案件中,计杀死、杀伤干部和群众10人。霍邱县河口公社一生产队长,到反革命分子刘某家中检查粮食和偷盗情况,刘家4口蜂拥而上,对生产队长先用绳勒,后用刀砍,将其杀死,等等。

这只是安徽省公安史资料中的零星统计,整个大跃进与人民公社化时期,诸如此类的因干群矛盾与冲突升级而导致的“激化抗争”行为颇多,有的甚至激化成集团式反革命暴乱案。

四、司法介入及实践逻辑

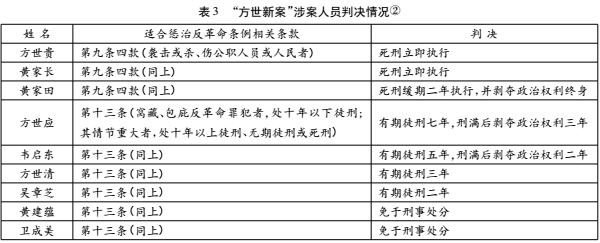

“方世新案”调查清楚之后,1959年12月10日,肥西县委在征求“群众意见”(包括发动群众检举、揭发及对案犯量刑上听取群众意见)与考量“罪恶事实”(包括案犯罪恶的历史与现行关系)基础上分别提出处理意见,并上报合肥市委。12月30日,肥西县人民法院根据肥西县委意见开庭审理此案,直接将“方世新案”定性为“反革命杀人案件”。这样,肥西县人民法院在县委集中领导与管控下,考虑群众意见及案犯罪恶的现行与历史关系等,根据1951年2月21日中央人民政府公布的《中华人民共和国惩治反革命条例》作出判决。由于该条例相关条款本身规定的很笼统,最终判决的结果也就难免走向严厉镇压的扩大化样态。

该判决书认为方世贵、黄家长、黄家田等案犯,一贯对社会主义建设心怀不满,散布反动言论,并屡次盗窃公共财物,侵害集体利益,破坏农业生产,当其犯罪行为受到批评教育处理后,不思悔改,还敢胸怀仇恨,杀害基层社干,其犯罪情节极为恶劣,罪行实属严重,应依法给于严惩;方世应、韦启东、方世清、吴章芝等案犯对基层社干心怀不满,这次杀害方世新虽未参加,但事前曾扬言要杀害社干及行凶后知道详情不予报告,实已构成犯罪,应分别给予一定的刑事处罚;黄建蕴、卫成美负有包庇凶犯之罪,但鉴于犯罪情节较轻,可予以从轻处理。

通过表2、表3比较可知,这个最终判决,个别结果与肥西县委初始建议稍微有点出入,但总体方面是一致的,体现党和政府对反革命案件既要严厉镇压,又要宽严相济,进行区别对待的处事逻辑。

结语

据安徽省公安史资料记载:1960年1月,安徽省公安厅印发《关于1959年公安工作总结》的报告。该报告披露安徽省1959年共破获反革命案件1565起,占发案1657起的94.45%。破获刑事案件7969起,占发案8048起的99.01%。全省63个县、市和水上公安局扫清了刑事案件,有50个县和水上公安局、铁路公安处破光了在侦的反革命案件。一年中,反革命案件发案率比1958年下降了56.3%,刑事案件发案率比1958年下降了6.38%。通过整社,挖出隐蔽很深的重大反革命分子779名,使971个落后村队从政治上、组织上、生产上彻底改变了面貌。

在大跃进及人民公社化时期,“方世新案”只是其中发生的比较典型的因干群矛盾与冲突升级而导致的“凶杀”案。从本质来说,该案只是一个严重的刑事案件,但在以暴力为特征的政治运动面前,官方一般将此种针对集体财物、基层社干与基层政权的“激化抗争”行为定性为反党、反社会主义的反革命案件。官方处理此类案件时,审判程序极为简化,即根据《中华人民共和国惩治反革命条例》作出判决。就审判过程而言,加强党的集中领导与管控、贯彻群众路线及考虑案犯罪恶的历史与现行关系,是大跃进与人民公社化时期最为重要的司法实践逻辑。这种逻辑也对应体现大跃进时期司法发展历程的3个面向,即:司法政党化、司法群众化及司法革命化。但这3个方面的实践,最终将难免消弭司法的独立性、专属性及程序化,即会产生“秩序”,也会导致“失序”。这种“失序”最为要害的地方恰如杨奎松所言,只通过《中华人民共和国惩治反革命条例》进行裁决,而不区分意图与行动、已遂与未遂,甚至仅凭思想言论、仅凭意图、不管有无造成恶果作为定罪的证据。

之所以如此,与建国初政法工作必须为政治,即党的中心工作服务有关。大跃进与人民公社化时期,政法工作必须为“大跃进”与“人民公社化”服务,保卫与促进“大跃进”与“人民公社化”实践,并同破坏“大跃进”与“人民公社化”实践的“反革命分子”作坚决斗争,这本身即具有“大跃进”的色彩与功效。

那么,本文通过个案研究,所得结论能否代表一般性的事实?卢晖临、李雪强调:“个案研究始终面临着如何处理特殊性与普遍性、微观与宏观之间的关系问题。随着现代社会日趋复杂,对独特个案的描述与分析越来越无法体现整个社会的性质;定量方法的冲击更使个案研究处于风雨飘摇之中。”笔者对此亦有感触,但并不感到悲观。本文对大跃进与人民公社化时期“方世新案”的个案研究,在勾勒历史真相的基础上梳理史实,本身就具有重构整体史的价值与意义。之后,通过更多研究者的个案呈现,把支离破碎的历史碎片拼成一个整体图谱,最终即能够探索历史生成的成因、脉络及意义。

参考文献

[1]安徽省公安厅公安史志编辑室编:《安徽省公安大事记》上卷,内部资料,1996年印,第114、111页.

[2]高王凌:《中国农民反行为研究(1950—1980)》,香港中文大学出版社2013年版,第171—296页.

[3]《关于合巢人民公社先锋大队团总支书记方世新同志被杀害的情况报告》,肥西县档案馆藏,档案号:X001-1957-001-0116,第98—99页.

[4]《中共肥西县委关于合巢公社先锋大队团总支书记方世新同志被害情况的报告》,肥西县档案馆藏,档案号:X001-1957-001-0116,第111—120页,等.

[4]《肥西县公安局关于方世新同志被杀案件侦破情况的报告》,肥西县档案馆藏,档案号:X001-1957-001-0116,第121—123页.

[5]《肥西县人民法院刑事判决书》,肥西县档案馆藏,档案号:X001-1957-001-0116,第130页.

[6]《中共肥西县委在县委扩大会议上关于近几年来工作中犯错误(第一次)的检查材料》,1963年,肥西县档案馆藏,档案号:001-001-1963-0288,第7、4页.

[7]张永东:《中国农村制度变革史》,台北自由文化出版社2008年版,第158页。申腾、于小倩:《弱者的政治》,《知识经济》2011年第8期,第179页.

[8] 安徽省公安厅公安史志编辑室编:《安徽省公安大事记》上卷,第111、122页.

[9] 杨奎松:《“边缘人”纪事》,广西师范大学出版社2016年版,代序.

[10]卢晖临,李雪:《如何走出个案——从个案研究到扩展个案研究》,《中国社会科学》2007年第1期,第118—130页.