作者:孔维升等 责任编辑:admin 信息来源:世界农业 发布时间:2016-11-29 浏览次数: 2870次

【摘 要】日本在农产品市场调控方面积累了丰富的经验,其政策演进对中国具有借鉴意义。本文首先对日本农产品市场调控政策的发展历史进行梳理,分析政策形成的相关背景;其次,将日本目前所采取的市场调控政策工具分为直接调控工具和市场化调控工具两类进行细致总结;第三,对2015年以来日本农产品市场调控政策的最新改革进展与趋势进行分析;第四,在以上分析的基础上提出对中国未来农产品市场改革的经验启示。研究表明,减少对农产品价格的直接干预,削减扭曲性政策;注重农户经营性风险的防范管理,强化收入保险支持;调控目标清晰,政策可操作性强并且以法律作为政策实施的制度保障是日本农产品市场调控政策的重要特征,值得中国今后在农产品市场调控政策改革中借鉴。

【关键词】农产品市场;调控政策;经验借鉴;日本

1日本农产品市场调控政策发展历史

1.1 1945-1960年(昭和二十至三十五年)战后恢复期

第二次世界大战以后,日本作为战败国,其经济、工业和农业都遭受了前所未有的打击,当时国民处于极其饥饿的状态。这一阶段其农业政策的核心在于提高国内农业生产力,1945年出台了《食物紧急措施法》,以保证粮食生产和调整农业劳动力结构为调整目标。同时颁布了《农地调整法》实施土地改革,《农业协同组合法》恢复日本农协。在1950年左右日本粮食生产恢复到战前水平。于1949年构建了其早期的农产品价格调控与农业补贴制度。

1.2 1961-1999年(昭和三十六年至平成十一年)旧基本法时期

1961年日本首次颁布《农业基本法》,标志着日本农业政策进入了一个新的时期。1961年《农业基本法》是指导日本农业现代化的纲领性文件,其制定背景是在日本战后高速发展时期,1956-1973年日本政府通过刺激民间投资带动其国民生产总值年均增长9.7%,创造了“日本奇迹”。为了在经济高速发展中,保证农业平衡发展,该法案规划了日本的农业现代化之路。由于这一时期,日本的工业化进程十分迅猛,工业和农业收入差距过大,并且1955年日本加入关贸总协定以后,贸易自由化对日本农业产生较大冲击,因此,将提高农业劳动生产率和缩小工农业收入差距作为实现农业现代化的目标,而不是单纯强调其农业产出和自给率。在实现农业现代化的路径上,该法案以推进劳动力转移和农业生产机械化促进农业技术革新,并扩大农户经营规模,以实现其农民收入的增加。

这一时期的《农业基本法》对日本农业发展起到了重要作用,在20世纪70年代初期,其农业现代化目标也已经基本实现,农业机械化率达到90%,同时育种、栽培和水利设施建设水平也得到了迅猛发展。农业劳动力人均收入超过城市工业劳动力人均收入平均水平。

但是,这一时期的《农业基本法》也出现了一些问题:①其自给率不断下降,到1998年粮食自给率已经从1960年的82%下降为27%,以卡(1卡≈4.18J)为单位计算的食物自给率比1960年年初下降了近40%。除了大米自给率较高以外,其小麦和大豆自给率也降低到10%以下。这引发了日本国内对粮食安全的担忧。②用于农业支持的财政负担越来越重。虽然这一时期日本经济高速腾飞,但是也无法支撑其农业财政支出年均15%的增长。从农、林、水预算在财政预算中占比来看,20世纪80年代已经高达11.7%。③政府的农产品价格管制,导致市场严重扭曲。这一时期日本农业最为突出的特征就是其价格管理制度,对大米实行极为严格的价格直接管理制度,由国家完全控制。对猪肉、乳制品和蚕茧等实施价格稳定带制度,对大豆、牛奶实施交付金制度等。

1.3 2000年至今(平成12年—)新基本法时期

日本在考虑国内国际形势和农业发展要求基础上,在1999年7月通过了其新的农业基本法——《食品、农业、农村基本法》。该法案重新强调日本农产品供给保障,引入农业多功能性作为农业支持的理论基础,强调农业可持续发展,将促进农村发展提上日程。1999年的新基本法主要涉及4大目标:

一是,在基本计划中,确定保障主粮供给为农业发展和政策调控的核心目标。平均每隔5年进行一次主粮供给安全目标评估,并调整其自给率目标,确定中期和长期计划。特别关注了保障紧急情况下的粮食供给问题。

二是,引入农业多功能性,发展农业“六次产业”,挖掘农业新的增长点。早期认为,农业部门的功能仅在于生产农产品和保障农民收入来源,农业部门所提供的食品仅是供给公共品范畴的社会安全品,而政府对农业的补贴缺乏理论基础,并且导致政府财政支出难以持续稳定。因此,日本政府为了能增加农业附加值,引导民间资本进入农业,提出农业的多功能性即农业还发挥着防止洪涝灾害、涵养水源、防止土壤侵蚀和水土流失、处理有机废弃物、净化空气、提供绿色景观和自然景观,以及传统文化的继承等多方面的作用。同时,为了增加农业附加值,日本开始推进农业的“六次产业”激发私人部门对农业投资的重视,让农业分享第二、三产业的利润,保持农业的可持续性和多功能性。

对农业多功能性的强调,一方面成为其制定相关农业政策的理论基础,另一方面也是为WTO农业谈判做准备,为对外谈判提供了其国内法律依据。

三是,注重农业的可持续发展,政府鼓励农业生产中多使用农家肥、绿色有机肥,少使用化肥;加大对抗病品种的推广,以物理和生物方式防治病虫灾害,少使用农业和其他化学制剂。从事绿色农业生产的农户可以得到政府的补贴。

四是,注重农村发展,促进区域和城乡之间平衡发展。①倾向于对山区和半山区的重视,增加对这些地区种植户的直接支付补贴。②加强对农村基础设施建设的投入。③为了保证农业的代际交替,让年轻的劳动力仍然愿意从事农业,致力于改善农村生活条件,加强农村地区的交通、通信、医疗卫生和教育方面的投入。

在此法案基础上,每隔5年由日本农林水产省根据新的形势发布《食品、农业、农村基本计划》作为中长期日本农业政策调控的纲领性文件。到目前为止,农林水产省分别于2000年、2005年、2010年和2015年4月发布了4部《食品、农业、农村基本计划》。最新的《食品、农业、农村基本计划》对当前和未来10年内日本社会和农业所面临的挑战做出总结,并提出相应策略加以应对,对食物自给率的目标设定为按照卡计算要求由2013年的39%上升为2025年45%,按生产值计算要求从2013年65%提升至2025年的73%,并且增加了“食物自给潜力”评价指标。

2日本农产品市场调控的政策工具

日本进行农产品市场调控的工具繁多,针对不同产品都有着其特定的政策。从其调控政策发展来看,呈现出两大特点:一是从政府储备调节干预向直接支付补贴转变;二是其农产品市场调控方式从市场价格的短期干预向农业全面发展的中长期战略转变。

2.1 直接调控工具

日本针对农产品市场调控设计过很多直接调控工具,如最低价格保证制度、价格平抑制度和价格安定带制度等。这些早期的市场调控政策与欧盟和美国所采取的政策类似,多是通过政府直接入市收购或抛出储备的方式直接干预市场价格。但是这些制度在近期的日本农业政策改革中多数都因为财政支出过大、库存积压以及不符合WTO规定而被废止。这些政策在国内文献中也已有介绍[1-5],因此,本文限于篇幅,仅对国内文献鲜有涉及但在近期的日本农产品市场调控中起到重要作用的政策予以梳理。另外,由于日本针对不同产品调控方式差异较大,所以本研究对各种直接调控工具的介绍都是基于特定产品进行的。

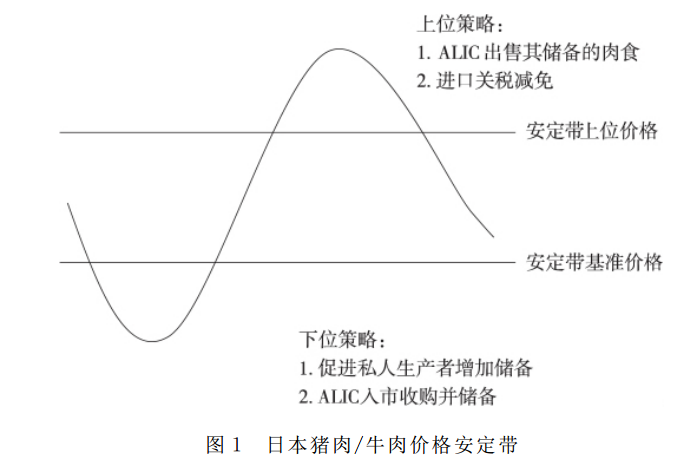

2.1.1 价格安定带制度

日本对其指定肉食(猪肉和牛肉)实行价格安定带制度,主要由农畜产业振兴机构(ALIC)负责调控,旨在维持消费者价格稳定和稳定肉类生产。当市场价格高于安定带上位价格时,ALIC则会负责出售其储备的猪肉或牛肉,同时减免进口关税。当市场价格低于安定带基准价格时,ALIC首先对猪肉和牛肉加工企业以补贴或行政干预的方式促进其增加储备,同时ALIC也会直接入市收购以稳定价格(图1)。

资料来源:译自农畜产业振兴机构《指定食肉(牛肉·豚肉)の価格安定制度の概要》,2015年5月。

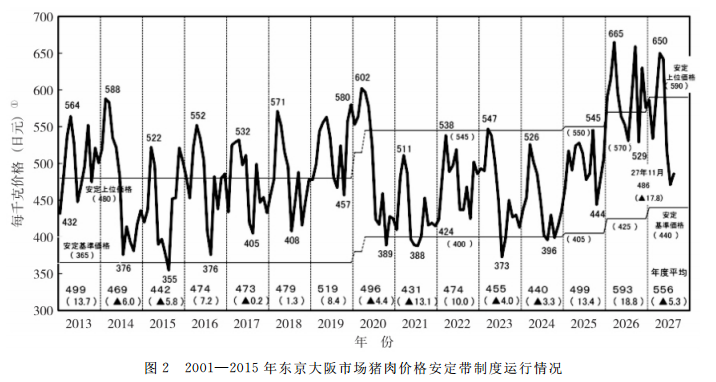

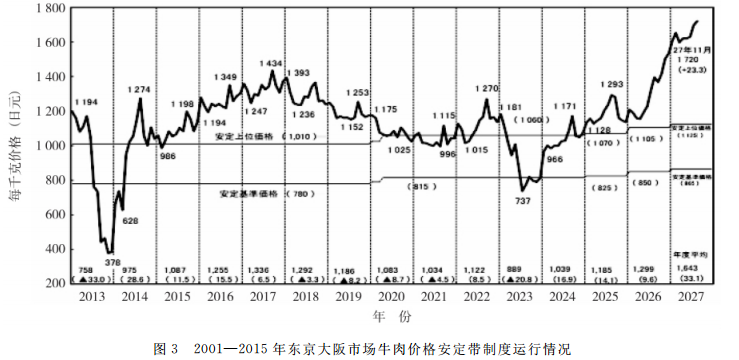

日本农畜产业振兴机构对其安定带上下限价格有着明确的计算方法,其公式为:

安定带价格(1日元/千克)=基准生产价格(P)×生产成本变化率(C)×胴体换算系数(δ)×浮动系数(ε)

式中各指标含义是:基准生产价格(P)为基准期间的平均农户销售价格,其中猪肉取过去5年的平均农户销售价格,牛肉取过去7年的平均农户销售价格。

生产成本变化率(C)为基准期内生产成本的年度变化情况,如计算2016年具体公式为:猪肉生产成本变化率(C)=(2016年当年生产成本预估值)/(201-2014年生产成本平均值),牛肉生产成本变化率(C)=2016年当年生产成本预估值/(2008-2014年生产成本平均值)。

胴体换算系数(δ)为猪或牛农户销售价格和胴体批发价格之间回归所得的系数,猪肉取最近5年数据计算,牛肉取最近7年数据计算。

浮动系数(ε)是决定价格安定带之间距离的重要参数,猪肉取值为±15%,牛肉取值为±13%。浮动系数取正值确定安定带上位价格,取负值确定安定带基准价格。

资料来源:农畜产业振兴机构《指定食肉(豚肉·牛肉)の価格安定制度の概要》,2016年。

资料来源:农畜产业振兴机构《指定食肉(豚肉·牛肉)の価格安定制度の概要》,2016年。

从政策实施的实际情况来看,猪肉和牛肉的价格安定带实质是为消费者设置保护,而非对生产者的保护。从图2和图3中可以看出,在绝大多数年份里,日本牛肉和猪肉的实际价格都高于其设定的安定带上位价格,而仅在极少数年份里低于安定带基准价格。所以可以看出,日本的价格安定带制度并不对生产者利益构成保护。

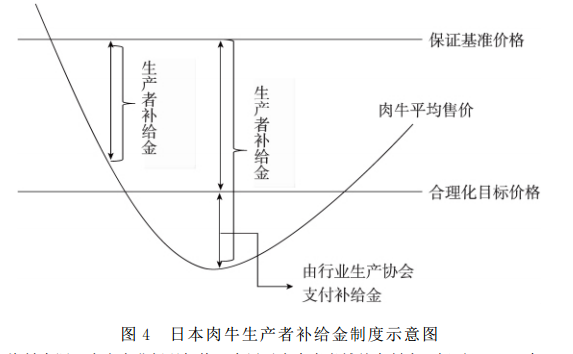

2.1.2 生产者补给金制度

随着日本牛肉和乳制品市场的开放,日本国内牛肉和乳制品价格受到巨大冲击,进而导致肉牛和奶牛价格持续走低,为了防止本国肉牛和奶牛养殖者利益受损,日本开始对其肉牛和乳牛养殖者实施生产者补给金制度。该制度为生产者设定了保证基准价和合理化目标价格进行生产者补给金支付。当市场价格高于保证基准价格时,养殖户不会得到补贴。当肉牛平均售价位于保证基准价格和合理化目标价格之间时,按照保证基准价格和肉牛平均售价之间的价差发放生产者补给金,这部分费用由国家承担,农畜产业振兴机构(ALIC)负责发放。如果市场价格低于合理化目标价格时,生产者补给金的发放则分为两部分,一部分由国家财政赔付,余下部分则由行业协会的基金财团进行支付(图4)。

资料来源:农畜产业振兴机构《肉用子牛生産者補給金制度の概要》,2016年。

保证基准价格的计算公式为:

保证基准价格=牛肉进口自由化前的农户售价×生产成本变化率×市场交易价格换算因子×品种差异系数

式中,牛肉进口自由化前的农户售价是指在贸易开放前7年肉牛的平均农户售价;生产成本变化率=计算当年的生产成本预估值/牛肉进口自由化前7年生产成本平均值;市场交易价格换算因子是近7年农户平均售价和市场交易价格的回归因子;品种差异系数是按照养殖品种的差异特性所设置的折算因子。

合理化目标价格的确定公式为:合理化目标价格=(进口牛肉价格×肥育牛转换系数-肥育牛生产成本)×市场交易价格换算因子×品种差异系数

式中,进口牛肉价格选取过去10年内进口牛肉完税后的平均价格;肥育牛转换系数为牛肉价格折算为肥育牛的折算系数;肥育牛生产成本为从牛犊到育肥牛的养殖成本;市场交易价格换算因子是近7年农户平均销售价格和市场交易价格的回归因子;品种差异系数是按照养殖品种的差异特性所设置的折算因子。

2.1.3 政府进口转售制度

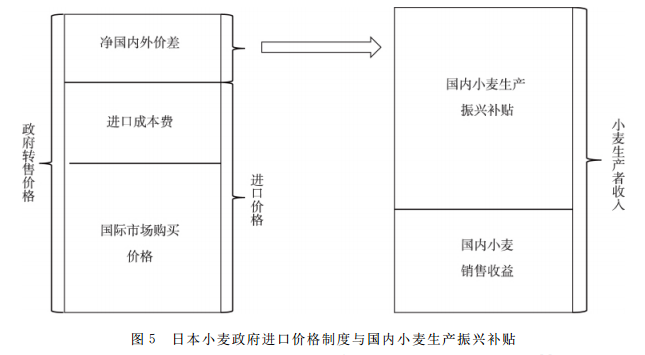

对于大量进口的农产品,日本政府实行的是政府进口转售制度,以避免国际农产品价格对国内的冲击,同时还以转售中的盈利作为其农业补贴政策的资金来源。以小麦为例,日本市场上小麦需求的90%需要依靠进口,仅10%通过国内生产,为了稳定国内小麦市场价格并支持保护国内小麦产业。日本政府通过委托大型粮食流通商,从国际市场上买入小麦,然后再在国内市场以较高价格卖出,其中差价除部分作为政府管理事物所用以外,作为支持国内小麦生产者的小麦产业振兴计划补贴资金来源。

日本政府国内小麦转售价格主要由3部分组成,分别是国际市场购买价格、进口成本费用和盈余。该政府转售价格每年2月和8月修改两次,其中国际市场购买价格为过去6个月进口价格的平均值,使得国际市场价格的波动得到很好的平抑(图5)。

资料来源:整理自日本农村水产省《麦をめぐる事情について》,2015年10月[6]。

2.1.4 调整金制度

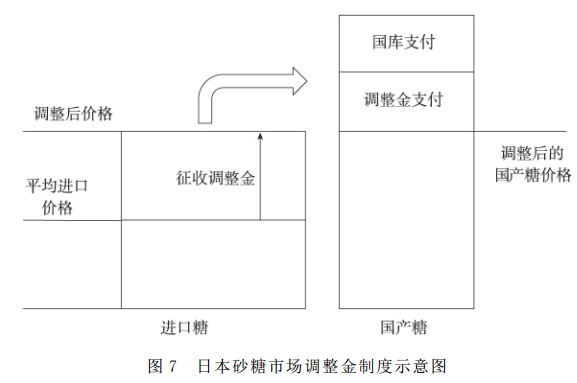

砂糖是能量的重要来源,是制作饮料、糖果等食品的主要原料,并且也是战备物资。日本政府对砂糖产业发展十分重视,并实施调整金制度以支持国内甘蔗、甜菜生产者和砂糖制造业发展。

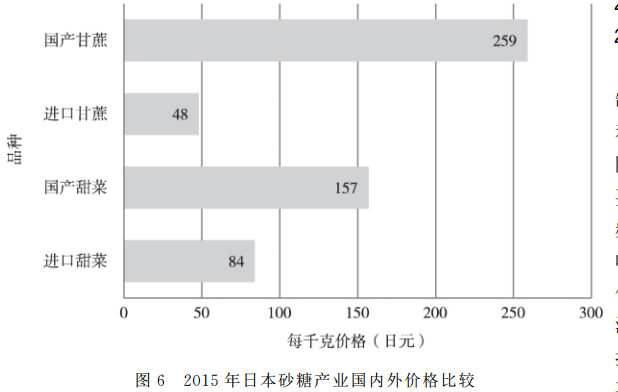

日本国内制糖业生产成本很高,其甜菜价格是进口甜菜的1.9倍,甘蔗国内生产价格是进口价格的5.4倍,糖料作物种植面积为8万hm2,主要分布在鹿儿岛和北海道等地。因此,日本国内的砂糖主要来自于进口,通过对制糖企业收取调整金支持国内糖料生产者收入。

日本精制糖企业和异性化糖生产企业通过进口澳大利亚和泰国的制糖原料进行生产,由于进口糖原料通常价格较低,农畜产业振兴机构(ALIC)负责向这些企业征收调整金,并上交国库,用于经营所得安定对策支付,再由国库将补贴金发放回农畜产业振兴机构,由该机构向鹿儿岛、冲绳等地的糖料作物生产者发放补贴,并且也将部分补贴发给国内甘蔗和甜菜制糖企业(图6、图7)。该政策的目标在于让进口糖和国产糖价格尽量接近,保护国内糖料生产者利益。

数据来源:日本农林水产省生产局农产部。

资料来源:整理自农畜产业振兴机构《砂糖の価格調整制度の概要》,2014年6月。

2.2 市场化调控工具

2.2.1 农业保险和再保险

日本农业保险是基于其农业灾害补偿制度实施的,由互助保险合作社这一非营利性组织经营,政府为其提供补贴和再保险支持[6]。对于达到一定种植规模的农户要求强制性参加保险。由于日本自然灾害频发,其农业生产受到气候和自然因素影响较大,因此,在1938年就出台了《农业保险法》,1947年颁布了《农业灾害补偿法》,成为农业政策性保险实施的法律依据。政府在政策性农业保险中作用十分重要,政策性农业保险运营机构行政事务和员工工资中一半左右由政府承担。农林水产省和督道府县政府等政府部门对农业保险的运行状况进行监督。政府还通过设立农业共济再保险特别基金,对发生较大灾害时的保险金支付进行再保险。为了保证农业保险能够得到稳定的财政支持,《农业灾害补偿法》规定在每个财年政府都需要为政策性农业保险设立专项预算并予以公示。

农业保险的保护范围还在继续扩大,强化农民收入保险。在2015年日本农林水产省发布的《食品、农业、农村基本计划》中,特别强调了要将收入保险作为构建日本农业生产者安全网的重要内容。由于当前日本农业保险主要目的对因自然灾害引发的产量减少进行保障,而非对市场价格下跌进行保险,并且只能对那些可以确认种植产量的农户进行保险,并且无法覆盖对整个收入的保险,所以,日本要构建一个旨在覆盖每个农民全部收入的收入保险体系。按照《食品、农业、农村基本计划》,该收入保险体系将覆盖到每一个农民,农民可以自愿选择是否加入该收入保险计划。

2.2.2 期货市场

日本早在1620年江户时期就已经开始了稻谷的远期交易,1893年就已经制定了《交易所法》,随后上百年内日本期货交易所并未受到战争的影响,持续发展[6]。近代的日本期货交易以2005年通过的《商品交易法》为法律保障。

目前,日本期货市场上的农产品主要包括:大豆、玉米、红小豆、粗糖、大米、咖啡豆、马铃薯等。日本较大的农产品期货交易市场主要包括:东京谷物商品交易所、关西商品交易所和福冈商品交易所。2012年以前,多数日本农产品期货均在东京谷物商品交易所进行,2012年以后大豆、玉米、红小豆、粗糖等期货交易将转移至东京工业品交易所,大米期货交易则转移至关西商品交易所进行。

3日本农产品市场调控政策改革动向及趋势

从近年来日本农产品市场调控政策的发展趋势来看,从过去的高补贴政策逐渐倾向于风险管控和贸易谈判等市场化调控工具的使用。由事后补救型调控向事前预防性调控转变。

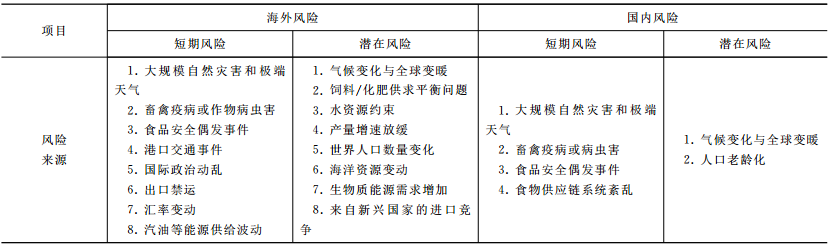

早期日本农产品市场调控政策多是以事后补救型调控政策为主,当供给或需求发生波动时政府会采取相机抉择的政策操作方式对市场予以调节。但是,在2002年以后,日本市场调控政策更加注重事前预防性调控,其主要方式为增强对可能发生的风险进行预判并评估影响,提前做足相应准备防患于未然。具体而言,日本构建了完善的“风险周期性分析和评估体系(PAAR)”,及时监测国内和海外市场可能发生的各种供求风险(表1)。PAAR系统主要由风险识别系统、风险分析系统、风险评估系统和应对措施系统组成。

表1日本风险周期性分析和评估体系风险分类

资料来源:作者根据日本农林水产省相关资料(2015年)整理。

PAAR系统将风险分为海外风险和国内风险两类,这两类风险进一步按照风险等级分为短期风险和潜在风险两种。对风险的评估按照可能的影响程度分为“低级”“中级”和“紧急”3种程度,按风险影响的范围分为“全国”和“局部区域”两种。

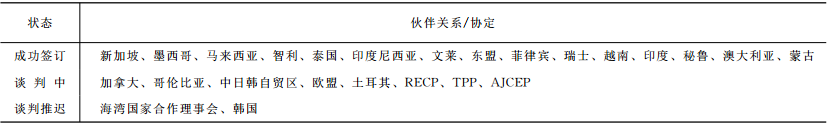

在风险的应对措施方面,构建稳固的进口贸易伙伴关系是主要应对方法。日本着力于通过双边或多边谈判构建多个稳定的进口来源(表2),日本政府将构建稳固的贸易伙伴作为其保证国内农产品供给稳定的核心方案。基于粮食安全目标和国内稳定供给的需要,日本政府目前与数十个国家和地区已经或即将形成粮食等贸易合作协定。通过这些协定,日本希望约束其进口贸易伙伴的“出口禁运”等行为。日本积极推动并加入东盟主导的“区域全面经济伙伴关系(RECP)”“跨太平洋伙伴关系协定(TPP)”、日本与东盟经济合作伙伴协定(AJCEP)等多边贸易伙伴关系,均是其保障国内农产品稳定有效供给的重要战略选择。

表2日本为稳定农产品贸易所构建的伙伴关系

资料来源:作者整理自日本农林水产省《食料·農業·農村基本計画の関係資料》,2015年4月。

此外,除了稳定进口外,日本政府仍然强调国内农业生产在应对紧急市场波动时的重要作用。当国内市场发生短缺时,日本首先从海外市场增加进口平抑市场波动。但是,如果国际市场也同时因为大规模气候问题或政治因素发生波动,而难以通过国际市场化解国内波动时,日本政府就会启动紧急生产促进计划,将重点转移到国内。这也是日本对不具有竞争优势的国内农业实施高补贴、高保护的原因之一,政府不断通过多项措施保持日本农业的生产潜力,以使本国农业在应对极端情况时仍然具有较高的生产能力。

4日本经验对中国农产品市场调控政策改革的启示

4.1 减少对农产品价格的直接干预,削减扭曲性政策

从日本农产品市场调控政策演变的历史来看,其政策取向很早就从对农业的索取变为支持农业,主要方式是政府通过增加收储来提高市场价格平抑波动,进而通过价格支持来保障农民收入。但是,这种方式导致了政府库存激增、调控成本过大等问题,最终也以失败告终。在日本最新的农业政策调整中,对以储备调节为基础的市场调控政策又进一步削减,减少对农产品市场的直接干预,并更加注重市场对资源配置的基础性作用。

要缓解当前中国农产品市场“高库存”和调控成本过高的问题,不妨借鉴日本的相关改革经验,逐步将基于储备的市场调控政策转向间接调控政策为主,减少市场扭曲,让市场机制成为资源配置的基础。

4.2 注重农户经营性风险的防范管理,强化收入保险支持

日本不断加大对农业保险的支持力度,保险品种也不断增多:从早期的“保成本”和“保产量”逐渐转向对农户经营风险的风险管理。从近期发展来看,日本正在将收入(价格)保险作为主要的改革方向,对农民收入的稳定已经从过去的直接价格支持和补贴转向以保险等市场化的方式进行调控。

保障农民收入一直以来是中国农产品市场调控的核心目标之一,而挂钩式的补贴政策既会受到黄箱政策的限制,也会造成政策执行成本过高的问题。中国不妨逐步加强私人保险业,在已有的自然灾害保险基础上,大力支持发展收入保险,积极探索创新“期货+保险”的农民收入支持方式。

4.3 调控目标清晰,可操作性强,以法律作为政策实施的保障

日本市场调控的目标十分明确,长期目标主要是保护国内农业生产潜能和农业可持续发展等,短期目标则主要包括保障一定的自给率和稳定进口来源等方面。明确具体的政策执行部门和相关责任人,政策目标人群精确定位。对用于农业政策上的财政投入也十分透明且来源明确。这些措施能为其政策的实施提供有力保证。

中国目前农产品市场调控政策往往出现调控目标不清晰、可操作性差、缺乏法律支撑等问题。借鉴日本的经验,建议中国政府应当逐步细分市场调控政策的目标,针对各个目标分别选择相应调控工具。同时,应该加快农业政策法制化建设,为农产品市场调控政策的实施提供法律保障。

参考文献:

[1]周应恒.日本如何稳定农产品价格[J].农村工作通讯,2010(24):34-36.

[2]王华巍.世界主要发达国家农业政策的比较研究[D].长春:吉林大学,2005.

[3]董捷.日本农业支持政策及对中国的启示[J].日本问题研究,2013(1):41-44.

[4]李应春,翁鸣.日本农业政策调整及其原因分析[J].农业经济问题,2006(8):72-75.

[5]何安华,陈洁.日本保障粮食供给的战略及政策措施[J].现代日本经济,2014(5):62-74.

[6]孙炜琳,王瑞波,薛桂霞.日本发展政策性农业保险的做法及对我国的借鉴[J].农业经济问题,2007(11):104-109.