作者:宋丽娜等 责任编辑:admin 信息来源:国外理论动态 发布时间:2016-09-25 浏览次数: 717次

【内容提要】 旨在评估未来中国农村幸福感函数的 2002 年全国家庭调查,特别设置了一个有关主观幸福感的模块。经济学理论所预测的对幸福感重要的变量,相对而言都不重要。分析报告表明: 如果我们想理解这一点,就需要求助于心理学和社会学。中国农村并不是滋生对生活不满的温床,其原因可能是大多数人把本村庄的人作为了参照群体。在本村庄内比较得出的相对收入以及与过去和可预期的未来的情况进行比较得出的时间序列中的相对收入都会影响幸福感。我们对 “主观幸福感贫困”函数进行了评估,在该函数中,收入和代表 “能力”、“功能”的各种代理变量作为参数出现。即使在贫困的中国农村,社会功能、态度和期望对主观幸福感也是重要的。

【关键词】主观幸福感;期望;相对剥夺;参照群体;贫困

一、导论

为什么中国农村居民看起来是相对幸福的,尽管他们贫困并且社会经济地位低? 这是我们文中提出的基本问题。中国经济的特点就是城乡差别巨大。这表现在城乡之间在平均收入以及教育、卫生和养老等服务供给方面差距明显。尽管有了经济改革和经济市场化———这些拆除中国城乡之间看不见的“长城”的力量———但城乡之间平均收入的比率仍然在攀升,2002 年高达 3.2∶1。近年来,农村收入在绝对值方面增长很快 (例如,1990 年 到 2002 年,其年增长率达5.4% ),农村贫困大幅减少。但是,城市的收入增长更快 ( 同期年增长率为7.5%),媒体以及越来越多的农村居民暂时移居城市拓宽了农民的眼界,这些在农村人口中便产生了一种相对剥夺感。尽管如此,我们的调查显示,超过60%的农村人口仍然认为自己“幸福”或者 “很幸福”,我们要探究的是中国农村的主观幸福感的决定因素。“主观幸福感”,也叫 “生活满意度”或 “快乐”,对经济学家而言是一个相对新的但发展迅速的研究课题。布鲁诺·弗雷( Bruno S. Frey) 和阿洛伊斯·斯塔特勒 (Alois Stutzer) 以及理查德·莱亚德 (RichardLayard) 已经发表了相关的调查文献。虽然经济学家通常以怀疑的态度看待各种观念,并且希望行为者的偏好是通过其行为揭示出来的,而不是被描述出来的,但相关的文献调查还是积极乐观的。到目前为止,主观幸福感的经济学研究几乎没有涉及贫穷国家,仅有马丁·拉瓦雷 ( Martin Ravallion) 和迈克尔·洛克申 ( Michael Lokshin) 关于俄罗斯的研究、基塔·金东 ( Geeta Kingdon) 和约翰·奈特关于南非的研究以及卡罗尔·格雷厄姆 ( Carol Graham) 和斯特法诺·佩蒂纳托 ( Stefano Pettinato) 对秘鲁和俄罗斯的研究是例外。

二、数据和方法

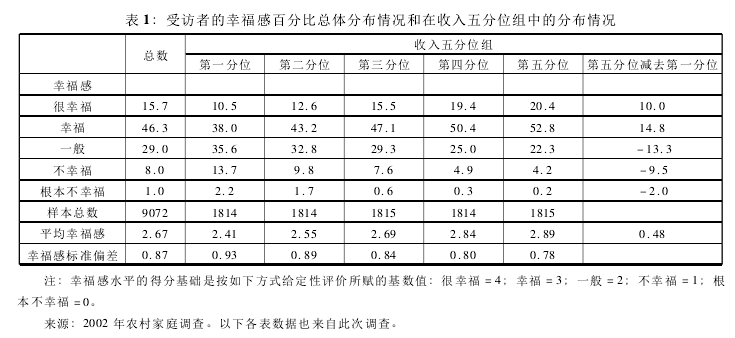

中国社科院经济研究所为中国收入分配研究项目而组织的 2002 年全国家庭调查给我们的研究提供了机会。任何关于主观幸福感的经济学分析都需要每个家庭及其个体成员的详细的社会经济信息,还需要针对幸福感提出具体的调查问题。由本文作者设计的主观幸福感模块是上述调查中涉及广泛的农村家庭问卷的一部分,其目的是完善幸福感研究目前使用的问卷,该模块的设计有其特定的理论假设。2002 年全国家庭调查中的农村样本是从中国国家统计局为其年度全国家庭调查设立的具有全国代表性的样本中选取出来的子样本。它覆盖了 22 个省份,平均每个省份抽取5. 5 个县,平均每个县抽取 7.9 个村庄,而每个村庄抽取 10 个家庭作为观察对象。除了直接从国家统计局为每户家庭汇编的记录材料中获取的信息,我们还利用国家统计局通常使用的采访面谈的方式收集了每个家庭的进一步信息。我们给出了一些关于主观幸福感的描述性统计数据,它们将有助于我们清楚地阐述需要被检验的各种假设。约有 9200 个家庭回答了有关主观幸福感的问题。在数据集中,至少有三个衡量主观幸福感的可能指标: 幸福感、对生活条件的满意度以及对家庭收入的满意度,这些指标因其与物质经济的相关程度不同而存在差异。约翰·奈特和拉曼尼·古纳提拉卡对这三个指标进行过比较,本文中我们关注的是文献中最常使用的指标———通常被称为幸福感或生活满意度。表 1 展现了对相关问题所作回答的分布情况。我们为主观幸福感设立了五个可能的级别,选择最高两个级别的受访者所占比例不少于62%,而选择最低两个级别的受访者的比例仅为9%。由此看来,中国农村并不是滋生对生活不满的温床。

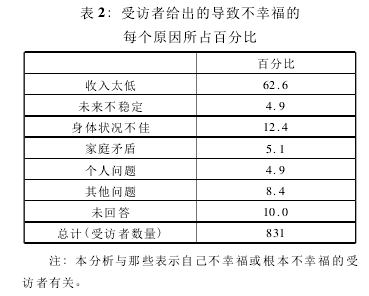

如果根据人均收入将所有样本分成五个组,那么,幸福感在这些群体中是存在差异的: 在收入最低的 1/5 群体中,49%的人感到幸福或很幸福,而在收入最高的1/5 群体中,这一数字达到 73%,而在前一群体中,感到不幸福或根本不幸福的人占到16%,在后一群体中这一比例为 4%。如果幸福感的各类别被转化成基数值 ( 很幸福的分值为4,根本不幸福为0) ,那么,其平均分从收入最低的 1/5 群体的 2. 41 直线上升到收入最高的1/5 群体的2.89,而所有受访者的幸福感平均得分为2.67。但是,分值的标准偏差为0. 87,这相对于平均值属于较大的标准偏差,要远大于五分位分值的极差 ( 0.48) 。这说明对于主观幸福感而言,重要的远不仅仅是绝对的家庭人均收入。与这一调查结果形成对比的是,我们也发现,收入对那些自我评估的主观幸福感处于低级别的人而言是重要的。我们询问了受访者认为自己不幸福或根本不幸福的原因。表2 显示收入低是他们最主要的烦恼,在所有案例中占了63%。相对收入对主观幸福感很重要这一点有可能解决上述的表面上的矛盾。人们很可能把自己或自己的收入与过去的自己或者 “相关的其他人” ( 如他们的社会参照群体) 进行比较。

我们让受访者把他们当前的生活水平与5 年前的生活水平做了对比。表 3 显示,61% 的受访者当前的生活水平较之以前有了提高,只有5%的受访者的生活水平下降了。表3 还显示,在生活水平得到提高的人中,72% 感到幸福或很幸福,在生活水平维持不变的人中,这一数字为47%,而在生活水平出现下降的人中,这一数字是36%。在这三类人中,平均幸福感得分分别是 2. 88、2. 39和2. 09。与过去相比,人们显然感受到了相对剥夺。

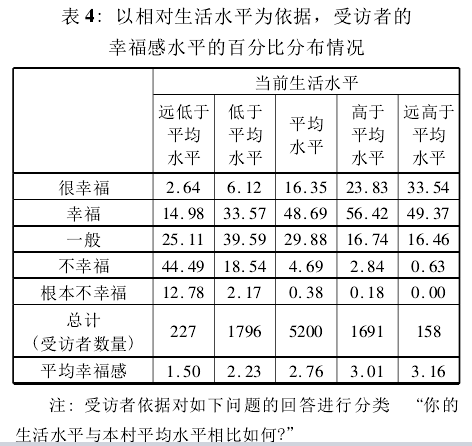

依据对下面这个问题的回答,我们对受访者进行了分类: 你当前的生活水平是远低于、低于、达到、高于还是远高于本村的平均水平? 表4 显示受访者的答案是围绕平均水平对称分布的,但大多数人 ( 57%) 认为他们的生活水平处于平均水平。自认为幸福或很幸福的受访者所占比例随着相对生活水平的上升而直线上升,从相对生活水平最低的群体中的18%上升到相对生活水平最高的群体中的83%。同样,平均幸福感得分也从1. 50 直线上升到 3. 16。这表明,通过与本村的其他人比较,人们感受到了相对剥夺。

本数据集的一个创新之处在于受访者被问及了他们将何者作为比较对象。表 5 显示了选择各自不同的比较群体的受访者所占的比例,以及这一比例是如何随着幸福感水平而发生变化的。大多数受访者 ( 68%) 的比较对象是他们的邻居或本村的人,仅有11%的人的比较对象选定在本村范围之外。这与人们自述的幸福感水平仅存在弱相关性。但是,与感到非常幸福的人中有40%的受访者是以他们的邻居或亲戚作为比较对象不同,在感到非常不幸福的人中,仅有19%是以邻居或亲戚作为比较对象的; 而在以本村的人作为比较对象的受访者中,感到非常幸福的人所占比例为37%,感到非常不幸福的人所占比例为52%; 在比较对象在本村范围之外的人中,感到非常幸福的人占到11%,感到非常不幸福的人占到15%。比较对象范围的扩大与不幸福感之间存在关联。

我们的基本方法是对主观幸福感( 即快乐) 函数进行评估,这一函数的一种形式是:Wi= a + Xib + ui( 1)其中 Wi是幸福感的一个基数计量单位,Xi是解释变量的矢量。该函数的另一种形式是:W*i= a + Xib + ui( 2)其中 W*i是一个潜在变量,观察到的是有序分类变量的不同分类。方程( 1) 通过最小二乘法( OLS) 来评估,方程( 2) 则利用的是一种有序概率估计方法。埃达·费勒 -I -卡博内尔( Ada Ferrer -I - Carbonnel) 和保罗·弗利基特斯( Paul Fri-jters) 在一篇有关方法论的文章中考察了文献中有关幸福感决定因素的各种结论的稳健性。主要是两个问题: 问题一,是把自述的幸福感水平视为基数( 就像心理学家通常所做的那样) 还是序数( 就像经济学家通常所做的那样) ? 问题二,未观察到的幸福感的决定因素有何影响? 前一个问题归结为,是可以使用最小二乘法回归分析( 如果是基数的话) ,还是必须使用潜在变量法( 如果是序数的话)? 后一个问题可以通过使用面板数据来解决这样就可以消除未观察到的非时变的( time-invariant) 个体固定效应( individualfixed effects) 的影响。不过,这两个问题是有关联的,因为当对个体固定效应进行标准化时,对有序概率的评估会导致不一致的评估结果。我们在对一项特定的家庭调查( 德国的全国性面板数据) 进行分析时发现,结论对于是选择最小二乘法还是潜在变量方法并不敏感。然而,在缺少代表个人特征的本数据集中,分析结论对于个体固定效应的标准化处理是敏感的。例如,标准化往往会降低收入、健康和婚姻状态的正系数的数量级。一般认为,拥有一种有助于带来幸福感的性格也是与收入高、身体健康、已婚这些变量存在关联的; 而要得出可靠的研究结论要么需要一套面板数据,要么需要合适的工具来测量内生变量,要么需要可以对个人特征的作用进行衡量的解释变量。本文特别要说明的是,考虑到我们缺少有关幸福感的时序性面板数据,所以我们将力图把代表个人特征的各变量涵括进来,也会尝试将那些棘手的变量,特别是收入变量变成工具变量。

三、问题和假设

第二部分的描述性结论和从有关幸福感文献中得出的证据,是我们探究这一未知领域的最佳指南。从关于幸福感函数评估的一般性文献中得出的主要结论如下。第一,在其他条件相同的情况下,幸福感会随着绝对收入的增加而增加。此外,收入上的差距只是导致人们幸福感存在差异的小部分原因。跨国研究表明,随着人均收入的提高,收入与幸福感之间的相关性减弱。这与下面的论点一致: 幸福部分取决于对某些基本生理需求的满足,部分取决于对社会塑造的不同社会需求的满足。

下面的事实进一步说明了绝对收入的作用是有限的: 收入和幸福感在横断面研究中是正相关的,但在时间序列研究中却没有这种相关性。例如,在美国和日本,人均实际收入随着时间的变化在不断提高,但平均幸福感得分却保持不变。平均幸福感没有随着时间而提高的可能原因是,人们的期望水平会根据社会平均收入进行调整,从而随着人均收入的增加而提高,这样,幸福感就随着收入发生正向变化,而随着个人的期望发生反向变化。相对收入影响幸福感这一观念的另一个版本源自长久以来有关相对剥夺的文献资料。如果人们过的不如他们的比较对象,就会产生被剥夺感。因此,人们在相关参照群体的收入分配中所处的位置就可能决定了其幸福感。这就提出下面这些问题: 人们作出了何种比较,比较的范围有多宽? 詹姆斯·杜森贝里( James Duesenberry) 强调我们以前的收入或消费构成了参照框架。沃尔特·盖里森·朗西曼( Walter Garrison Runciman) 指出了导致参照框架狭小的信息和社会方面的原因。因此,第二个主要结论是: 幸福感取决于由人们所选取的参照群体或参照时间点所定义的相对收入。但是,事实不一定就是参照群体的收入对幸福感产生了消极影响。约翰·奈特和 基塔·金东发现,地方性小规模居民共同体的人均收入对幸福感产生了积极影响,经过验证后,他们将这一现象解释为是利他主义、同情心和集体意识的结果。

绝对收入和相对收入并不是幸福感仅有的决定因素。我们发现,失业会降低幸福感,这种影响独立于它对收入的影响。总体失业率也起着压制幸福感的作用,它表明失业风险的提高( 它反映经济的不稳定) 会降低幸福感。主观幸福感还受一些非经济的或者可能是非经济的因素影响,如年龄、性别、婚姻状况、健康状况、教育、社会资本、宗教以及社会和政治制度。

依据相关文献和本调查中的描述性证据,我们提出了以下问题。第一,那些被发现在世界其他地方会影响幸福感的个人特征是否在中国也发挥了同样的作用? 第二,经济学理论所预测的那些主导幸福感的变量,如收入、财富和工作时间,是否像所预期的那样发挥作用? 第三,像相对于本村其他人而言的收入或相对于其他时间段的收入这样的比较性概念对幸福感是否重要,如果是,那么,参照群体和个人的期望又发挥了怎样的作用? 第四,像公共服务、“社会工资”和环境这样的与共同体相关的变量是否发挥了所预期的作用? 第五,态度是否对幸福感有独立的影响? 第六,“主观幸福感贫困”能否成为一个关于贫困的包容性概念,它将通过衡量贫困的其他两个标准来得到解释: 一是收入,二是成为具有内在价值的存在和从事具有内在价值的事情的“能力”? 这些问题的答案与三个基础性问题有关。第一,自述的幸福感普遍处于高水平这一点如何才能得到解释? 第二,农村正在发生的变化可能提升还是降低幸福感? 第三,本文的分析是否具有政策意义?

四、幸福感函数

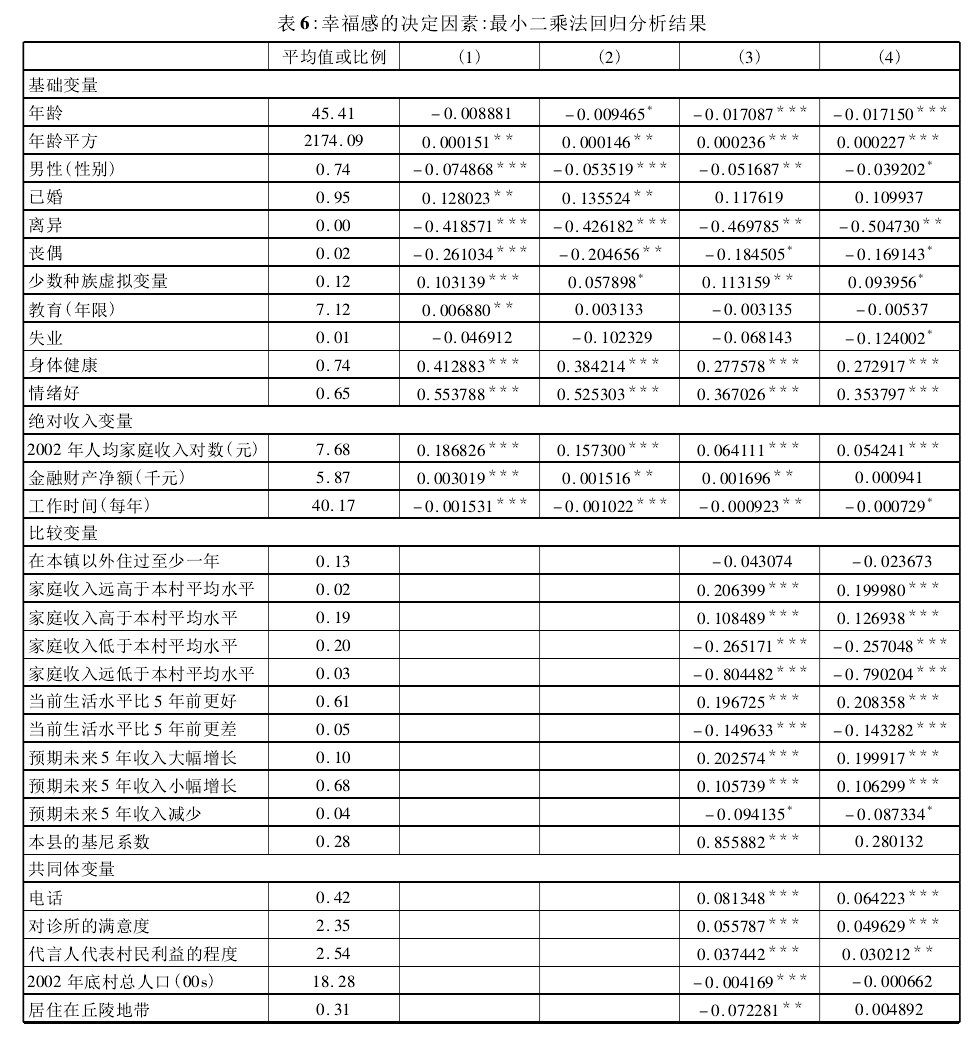

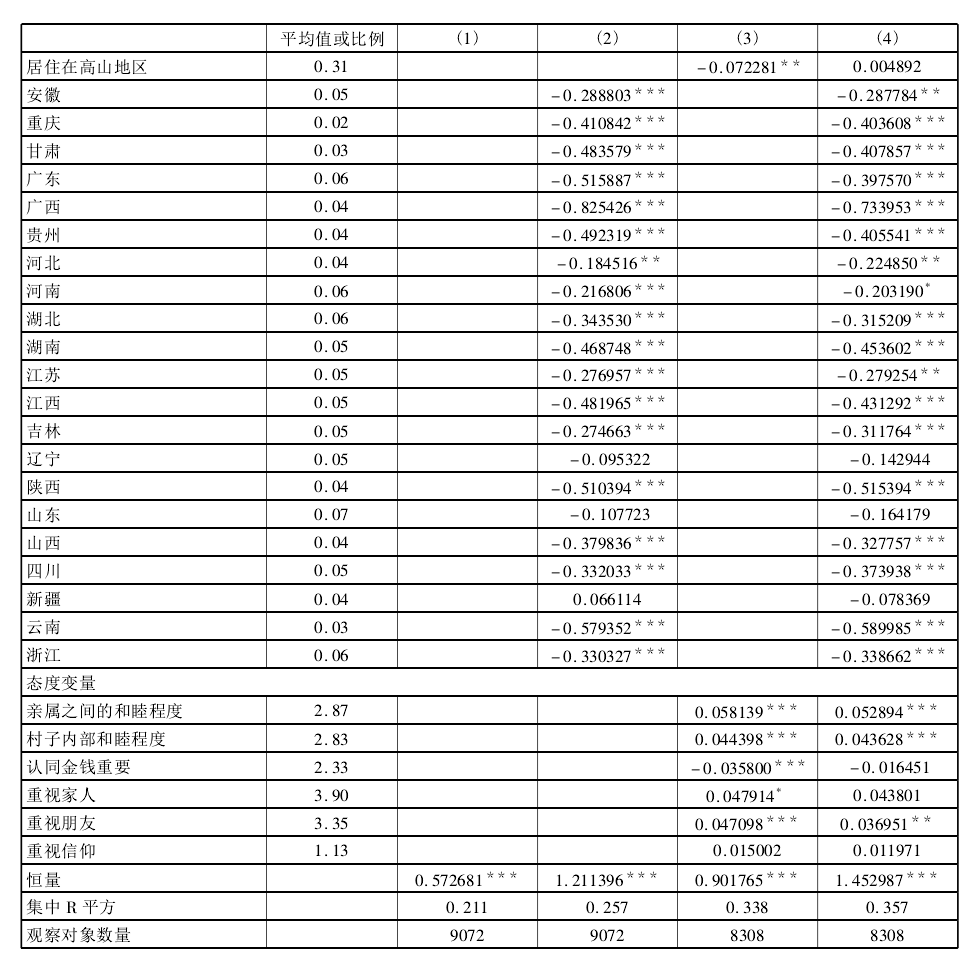

表6 显示的是评价幸福感决定因素的最小二乘法方程组。第一栏给出的是平均值,方程1 和方程 2 显示的是基本方程,它包含有幸福感函数中通用的一些变量,方程 3 和方程 4 显示的是完整方程,它是经过一个实验过程而得出的,实验的目的是确定潜在有趣的变量中哪些具有稳健而显著的系数。方程2 和方程4 包含一系列与省份有关的虚拟变量,因而显示了这些关系在各省份内部是成立的。我们按五个类别考察了幸福感的决定因素: 基础变量、常规经济变数、比较变量、共同体变量和态度变量。这种分类虽然不够完善,但它可以帮助我们得出系统的观点。许多被评估的关系具有的显著性和合理性支撑着我们对于这一方法的信心。

注: 1. 因变量: 幸福感得分的基础是按如下方式给定性评价所赋的基数值,很幸福 =4; 幸福 =3; 一般 =2; 不幸福= 1; 根本不幸福 = 0。2. 自变量的基数值是通过给定性评价赋值获得的,这样一来,数值越大代表程度越高: 对诊所的满意度,代言人代表村民利益的程度,村民之间的和睦程度,朋友之间的和睦程度,认同金钱重要,重视家人,重视朋友,重视信仰。3. 虚拟变量分析中的省略项是: 女性; 已婚; 有工作或未加入劳动大军; 居住在平原; 不健康; 情绪正常或比正常差; 当前生活水平与5 年前一样; 北京。4.***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上的统计学显著性。5. 模式 ( 3) 和 ( 4) 因稳健标准误差在村一级聚类。

(一) 基础变量

我们从在全球几乎所有幸福感函数中都出现的基础变量开始。年龄 ( 负的) 和年龄平方 ( 正的) 的系数一般都是显著的。在幸福感和年龄之间暗含的 U 型关系图中,最低点出现在30 岁 ( 方程1) 到38 岁 ( 方程4)这一年龄段。男性自述的幸福感低于女性。以单身状态为参照类别,在中国农村结婚是—18—相对幸福的事情,尽管其系数在完整方程中并不是显著为正; 相比之下,离婚和丧偶会降低幸福感。有趣的是,离婚和丧偶的系数对于处于最贫困的百分位的家庭而言是最大的,也只有在这一百分位上,其系数是显著的。受访者良好的健康状况会大幅提升幸福感: 即使在涵括了所有一系列解释变量的情况下,良好的健康状况 ( 而不是自我评估的一般的或糟糕的健康状况) 会使幸福感得分提高0. 27 个点。几乎所有的幸福感研究中都发现了这些有关年龄、性别、婚姻状况、健康状况的结论,这给我们的研究带来了信心。在增加其他变量、尤其是态度变量的情况下,教育的作用在基础方程中显著为正这一点并不稳健。这表明教育会通过塑造态度发挥其独立影响,它也会通过提高收入发挥间接影响。代表个人来自少数种族群体的这一虚变量是显著为正的。我们设立了一个表示受访者当前情绪的变量。好的 ( 而不是正常的或低于正常的) 情绪会产生大的积极影响,至少使幸福感提升 0.35 个点。其他幸福感研究没有对情绪进行限制: 这样一来,其影响必须作为误差项中的干扰项被排除。

(二) 常规经济变量

人均收入自然对数在所有方程中对幸福感的影响都显著为正,尽管当全部一整套变量,包括比较变量被涵括进方程时,这一影响会被削弱。在基础方程里,人均收入增加一倍,幸福感得分会提升 0.13 个点,但这种影响在其他方程中更弱。有趣的是,人均收入系数只对男性是显著为正的: 男性看起来比女性更崇尚物质。在检验随着收入提高,增加的这部分收入对幸福感的积极影响会减弱这一假设时,我们通过加入收入变量的平方来寻找非线性关系。可是,在所有情况下,收入平方的系数无一例外都趋向零。金融资产净额也能显著提升幸福感,只是这种提升在数量级上并不大。但是,在处于人均收入最低的百分位点上的家庭和省份中,这种影响都是最大和最显著的,这表明在贫困条件下,人们把金融资产净额看得最重要。正如所料,工作时间的系数显著为负。不过,该负系数的数量级在处于最贫困的百分位点上的家庭中是最大的,而且,只在这个百分位点上,该系数才不趋向零。显性失业 ( 在中国农村这一说法并不常见) 的影响为负,但一般并不显著。所有的常规经济变量在决定幸福感中都不是很重要。

(三) 比较变量

我们采用了不同形式的收入比较,包括时间上的比较和空间上的比较,旨在考察幸福感是否受到人们的期望的影响,而人们的期望是由他们的参照群体决定的。我们要求受访者将自己的家庭收入与本村其他的家庭进行比较。在所有案例中,这种比较对幸福感的影响不仅具有统计学上的显著性,而且这种影响是稳固的、线性的。例如,在方程3 中,我们看到,收入 “远高于平均值” 会使幸福感得分提高 0.21,收入 “高于平均值”会使其提高0. 11; 收入 “低于平均值”会使幸福感得分降低0. 27,收入 “远低于平均值”则会使其降低0.80。村庄中的贫困人口的幸福感尤其会受到该村庄内部的比较的影响。由于家庭人均收入这一变量已经得到控制,并且各村在平均收入方面存在很大差异 ( 村平均收入的变异系数为 57%) ,因此,这些调查结果说明的是相对收入的影响而不是绝对收入的影响。这些表明,村庄中的贫困家庭尤其会感受到相对剥夺。该系数的变化范围值对于那些选定的参照群体在本村范围外的人而言为0. 95,对于那些选定的参照群体在本村范围内的人而言为1. 06,前者要小于后者: 村庄内部的相对收入对于前一个群体的重要性更低。理查德·伊斯特林 ( Richard Easterlin)认为幸福感是收入的正函数,是个人期望的负函数。而且,个人期望往往由共同体的标准和准则所决定。这就使得个人在共同体中所处的相对位置对他或她的幸福感具有重要意义。因此,期望会随着共同体的收入进行调整,从而导致一种 “快乐水车” ( hedonictreadmill) 的现象,这种现象使得幸福感对绝对收入不敏感,而对相对收入敏感。我们所估算的绝对收入变量和相对收入变量的系数与这一解释是一致的。

在其他条件相同的情况下,与那些其生活水平在过去5 年没有变化的人相比,那些认为自己的生活水平提高了的人的幸福感得分提升了0.20,而那些认为自己的生活水平出现下降的人的幸福感得分下降了 0. 15 个点。虽然生活水平的提高对幸福感的影响对于所有收入群体而言是一致的,但是生活水平恶化对幸福感的负面影响在最贫困的家庭和省份中最严重。生活水平恶化在贫困条件下是最难以忍受的。同样,与静态期望相比,如果人们预期生活水平在未来 5 年会有大幅提升,则其幸福感得分会提高0.20; 如果人们预期生活水平在未来 5 年会有小幅提升,则其幸福得分会提高0.11; 而如果预期生活水平会下降,则其幸福得分会降低0. 09个点。平均计算这四个系数,对于参照群体为本村范围外的人而言,其平均值为- 0. 07,而对于参照群体为本村范围内的人而言,其平均值为 +0.09。这一对比与如下情况是一致的: 对于参照群体为本村范围外的人而言,由于其范围更广的参照群体的收入增加了,因而他们的期望相对于他们的当前收入也提高了。这些发现结果在一定程度上支持了如下观点: 不管他们当前的收入水平如何,人们的幸福感对于他们的收入相对于过去或可预期的未来是增加还是减少这一点是敏感的。

我们关于非当前收入对幸福感的影响的证据与社会心理学的一些研究结果一致。研究发现,人们往往参照当前的期望来估计他们在过去、现在和将来的收入: 对人们而言,回顾或规划他们的收入比回顾或规划他们的期望更容易。在考虑过去或将来的收入时,人们可能不会考虑伴随这些变化发生的参照群体收入的变化,也有可能会考虑这一点。无论是哪种情况,与当前收入相比,幸福感会变得对另一时间段的收入更敏感。事实上,我们关于未来收入的研究结论与根据跨时段效用最大化 ( inter - temporal utilitymaximization) 进行的传统经济学解释是一致的,例如,幸福感与 “长期收入”正相关,“长期收入”是可预期的未来收入的一个正函数。但是,就5 年前的低收入会降低长期收入而言,传统的经济学解释不适用于关于过去收入的结论。

有趣的是,女性的幸福感得分对于家庭收入远高于村平均收入这一点的敏感度较低,而对预期收入在未来 5 年会大幅增加这一点更敏感。看来在个人期望的形成方面存在某种性别差异。男性在设定自己的期望时可能更具竞争意识,其期望建立的基础更多与其他人有关,相反,女性可能是从自身出发来设定其期望的,其期望的基础更多与她们自身在其他时间段的情况有关。

我们引入了一个虚拟变量,代表受访者在本镇之外至少生活了一年。这种经历———通常涉及从农村移居城市———可能会扩大个人选择参照群体的范围,而从更大范围选定的参照群体,其收入和生活水平可能会高于在本村或本镇范围内选定的参照群体。由此可以得出如下假定: 移民会提高期望,因而该虚拟变量的表征为负。在方程 3 和方程 4中,其系数的确是负的,但并不显著。不过,在以收入作为工具变量的方程中以及在概率方程中,该系数同样为负,并且是显著的。将参照群体在本村范围内的人与参照群体在本村范围外的人所作的比较清楚地说明: 只有对那些确实拓宽了眼界的人而言,该系数才显著为负。

一个代表比较对象的变量导致了令人惊讶的结果。虽然我们知道多数人的参照群体都是本村范围内的,但我们仍然想知道,本县 ( 平均人口 50 万左右) 内部的收入不平等程度的增加是否会降低幸福感。虽然,由于平均样本量 ( 80 户家庭左右) 太少而无法准确代表一个县的不平等程度,所以我们做好了得出一个不具有显著性的结果的准备。但是,我们没有想到一个县的基尼系数对幸福感的影响会是显著为正,就像方程 3中所显示的那样。虽然该影响在一个省内部的评估值要小得多,而且也不显著,但是我们有必要对上述结果作出解释。一个县内部的收入不平等程度高不一定会导致相对剥夺感———人们的比较领域对于形成相对剥夺感而言还是太狭窄了。相反,不平等的增加可能充当了代表该县的多样化提高的一个指标,从而增加了获得经济利益的机会。这种“示范效应”可能发生在个体层面 ( 例如,通过提供就业机会) 或者村庄层面 ( 例如,得知其他村庄实现了成功发展这一点能够使人们产生自己村庄也要实现成功发展的期望) 。阿尔伯特·赫希曼 ( Albert Hirschman)关于挤在一个隧道里的两个跑道上的汽车的比喻就很好地描述了这一现象。这种示范效应在最穷的1/3 的省份中表现得最明显,在男性中比在女性中更明显。该效应的系数在那些参照群体在本村范围外的人中是在那些参照群体在本村范围内的人中的 2 倍: 眼界更宽的人会经历更明显的示范效应。

(四) 共同体变量

当引入完整的一套代表省份的虚拟变量,其中把北京作为省略项 ( omitted catego-ry) 时 ( 方程 4) ,其中一些虚拟变量的系数是非常大的。只有河北、辽宁、山东、新疆的幸福感得分与北京没有显著差异。其他所有省份的幸福感明显更低,其中广西、云南、陕西、广东的最低。这些差异在某种程度上与各省份的收入相关,因为各省平均的农村人均收入系数———它取代了方程4 中代表各省的虚拟变量———是 0. 12,在 1%的水平上是显著的。该系数在最贫困的 1/3 的家庭和最贫困的1/3 的省份中最大,在最富裕的1/3 的家庭和省份中最低。这种正相关性可能反映了政府对农村公共服务和基础设施的资金投入程度,而最贫困的家庭和最贫困的省份中的家庭从这种政府投入中获益最多。不过,人们可能会问,是否存在其他一些未被观察到的省份特征,如环境、文化、治理水平等,这些也有助于解释省际之间的差异。

我们发现,某些与公共产品或社会工资有关的变量的系数的确或可能是显著的,且其正负表征是我们所预期的。这些变量包括拥有电话、表示对村级诊所满意、认为其代言人代表了本村的利益。前两个变量的影响在最贫困的1/3 的省份中最大,最后一个变量的影响在最贫困的 1/3 的家庭中最大: 通讯、医疗保健和有效的发言权对贫困人口的幸福感而言尤其重要。值得注意的是,拥有电话这一变量的系数对女性而言是男性的2. 3 倍。有些共同体变量只在没有引入省份固定效应 ( province fixed effects) 的方程( 方程 3) 中具有显著性: 生活在更大的村子里和生活在丘陵特别是高山地带的人们往往幸福感更低。

(五) 态度变量

我们在完整方程中引入了一系列态度变量。虽然我们认识到态度可能是内生性的———它由研究者观察到的和无法观察到的个人特征来解释,我们仍然将其视为探究个性中被隐藏起来的其他方面的一种方法。我们根据受访者对相关陈述的认可程度给每一个态度变量设立了一个分数。代表人际关系质量的变量———受访者自述的家庭内部和村子内部的和睦程度———发挥的影响都显著为正。同样,认为朋友重要以及认为家庭重要的看法至少在一个方程中所发挥的影响是显著为正的。代表个人的物质主义程度的变量———对金钱很重要这一观点的认可程度———在没有引入省份固有效应的方程中,其系数显著为负。不过,这种影响集中体现在最贫困的1/3 的省份中: 或许在最贫困的共同体中,物质主义的危害更大。此外,与男性从收入中获得的幸福感更多这一点一致,物质主义对男性的负面影响比对女性更大,并且这种影响只对男性是显著的。在其他条件相同的情况下,那些其生活满意度更多来自人际关系而更少来自物质产品和服务的人看起来更幸福。

五、稳健性检验

这部分将介绍我们对研究结果的稳健性的检验。我们在相关图表中列出了二元概率估算值、工具概率估算值和有序概率估算值。此外,我们在幸福感得分方程中将收入作为了工具变量。二元概率方程的各边际值显示了每个变量对受访者感到幸福或很幸福的概率的影响。有序概率方程的边际值显示了每个变量对受访者感到不幸福或根本不幸福的概率或者感到幸福或很幸福的概率的影响,而不是对处于中间状态的概率的影响。与表6 中的幸福感得分方程相比,这些变量的系数在正负表征方面几乎没有差异,在显著性方面的差异也很小。总之,我们的研究结果对因变量的构成是稳健的。

我们用来将收入转化为工具变量的排斥性约束 ( exclusion restriction) 是父亲的受教育年限和生产资产的价值,这两者都不可能直接影响幸福感。各工具变量在两种方程中都是相关的 ( 排斥性工具变量的检测值 P <0. 01) ,在完整方程中是有效的 ( 所有工具变量的识别检测值 P >0. 10) ,但是对主方程中的内生性回归量的共同显著性的检测却表明,将收入转化为工具变量是不必要的( P >0.10) 。把表 6 中最小二乘法方程的结果与将收入作为工具变量得出的结果进行比较,我们发现除了收入变量的系数,其他系数之间几乎没有明显差异。在采用最小二乘法的情况下,收入变量的系数一直都是显著为正的,在基础方程中,其平均值为 0. 17,在完整方程中,其平均值为0.06。在将收入作为工具变量的情况下,其系数在基础方程中是显著的,为0. 58,而在完整方程中不具有任何显著性。同样,在二元概率方程中,将收入作为工具变量带来的影响提高了收入的边际值,这一点在基础方程和完整方程中都是如此。

我们预期最小二乘法方程中的收入系数会出现向上的偏差: 幸福感本身可能使劳动者的效率更高,或者,为人友善或有能力这种未被观察到的个人特征会使收入和幸福感都得到提升。在收入成为工具变量的基础方程中,该系数的增加表明像工作狂这样的个人特征会增加收入但会降低幸福感,或者表明将收入作为工具变量校正了收入衡量中的偏差,从而向下减少了衰减偏误 ( attenua-tion bias) 。假设成为工具变量的收入的系数是可靠的,那么,在相关基础方程中,收入增加一倍只会使幸福感得分增加0. 40。二元概率基础方程中成为工具变量的收入的边际值显示绝对收入在此方程中影响最大: 收入增加一倍可能使受访者感到幸福或非常幸福的可能性提高85 个百分点。除了这一情况,我们得出的绝对收入对幸福感不重要的结论仍然是正确的。

六、主观幸福感贫困

主观幸福感是否能够用来作为衡量贫困的标准? 衡量贫困的常用标准是根据最低的收入或消费水平来定义的。阿马蒂亚·森( Amartya Sen) 引入了 “能力贫困” ( capa-bility poverty) 这一概念。他将其定义为不具备充足的资源以获得实现一系列具体 “功能”的能力,例如,成为有内在价值的存在的能力和从事有内在价值的事情的能力。对个人能力的绝对剥夺意味着对其收入 ( 例如,全面参与共同体生活所需的收入) 的相对剥夺。因此,阿马蒂亚·森回避了研究贫困的福利主义方法,该方法的基本假设是,贫困的评价标准是人们从商品和服务中得到的效用,他认为这一假设代表的是对能力的运用而不是能力本身的一种特有的心理反应: “弱者全然学会了忍受负担以至于他/她忽视了负担本身。不满被接受所取代,痛苦和愤怒被快乐的忍耐所取代。”

我们打算探索从幸福感出发研究贫困的方法。我们之所以这么做,是因为根据自由和民主的精神,我们重视个人对其幸福的自我评价,还因为我们的目标是减轻主观感受到的痛苦并提高人们的幸福感这一点是共同持有的价值判断,这一价值判断支撑着人们广泛关注发展中国家的贫困。将这种研究贫困的替代性方法合并进幸福函数的框架中是可能的。不仅收入,而且代表能力的获得的各种变量都可以涵括在解释变量中。通过这种方法,主观幸福感能发挥包容性作用,它能得出代表贫困的不同构成要素的相对重要性的权重值。

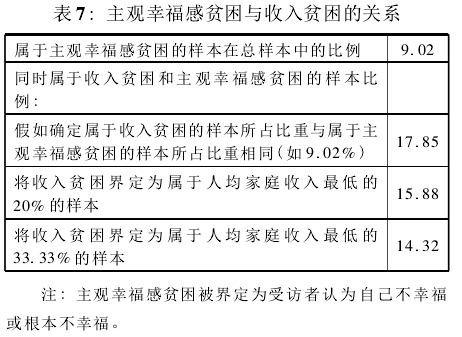

表7 显示了主观幸福感贫困与收入贫困之间的关系。如果将主观幸福感贫困界定为不幸福或根本不幸福,则 9%的样本属于主观幸福感贫困。如果将被归为收入贫困的家庭在全部家庭中所占的比重确定为与被归为主观幸福感贫困的家庭所占比重相同,那么,我们发现在属于收入贫困的家庭中只有17. 8% 也属于主观幸福感贫困: 尽管收入低,但避免不幸福仍然是容易做到的。根据定义,这意味着只有17. 8%的主观幸福感贫困属于收入贫困: 在收入不低的情况下,人们也可能不幸福。在所有家庭中,只有1. 6% 的家庭根据两种定义都属于贫困。

如果将收入贫困定义为在人均收入方面属于最贫困的20%的家庭,那么这类家庭中有15.9%也属于主观幸福感贫困。现在,全部家庭中有 3.2%既属于收入贫困,也属于主观幸福感贫困。当我们把收入贫困的定义扩大到最贫困的1/3家庭时,这类家庭中的14.3%也属于主观幸福感贫困。而全部家庭中仍然仅有 4.8%在这两方面都处于贫困状态。从我们的两个概念以及对贫困的衡量中得出了关于贫困的非常不同的观点。在它们之间进行的选择取决于价值判断。

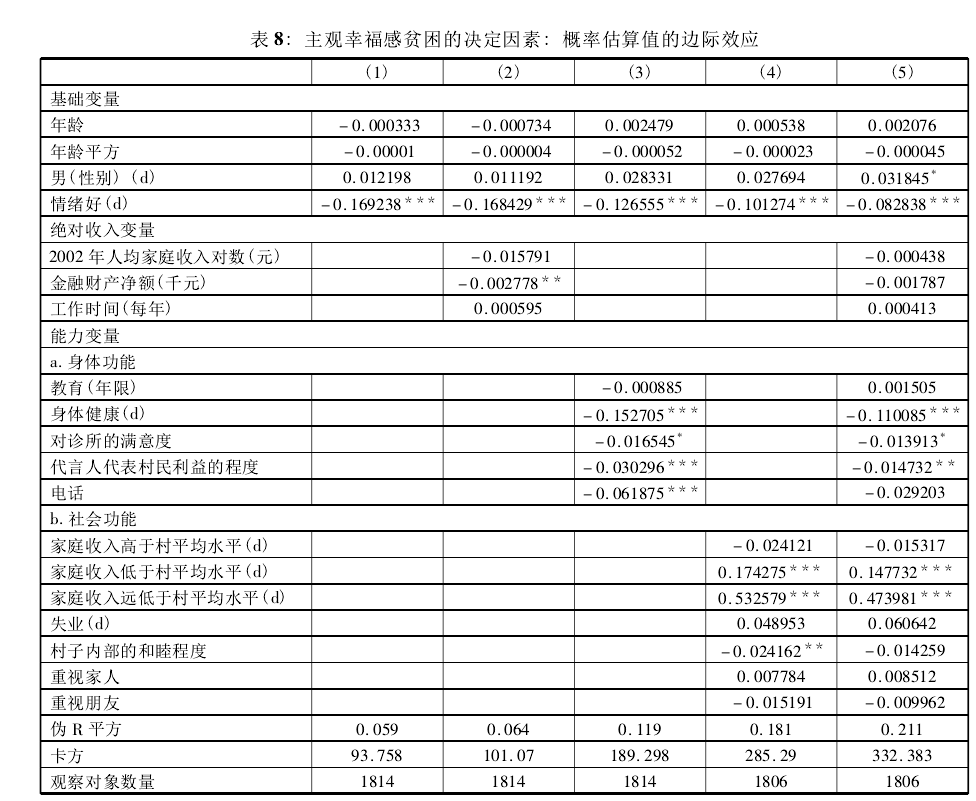

让我们作出如下价值判断,即主观幸福感贫困应该成为政策考量的焦点。为了制定政策,我们必须了解各种与政策相关的特征在减少主观幸福感贫困中所做出的相对贡献。我们对一个二元概率模型进行了评估,在该模型中,因变量被设定为主观幸福感贫困,如不幸福或根本不幸福。我们将主观幸福感贫困看作一个既包含收入贫困又包含能力贫困的概念,方法就是使收入和各种能力或功能成为不幸福感函数的参数。这样,概率方程中的边际值就得出了一系列权重值,这些权重值是主观幸福感贫困的一部分,表明了每种特征在促使人们避开这种贫困方面的潜在可能性。

注: 1. 本表展示了非常不幸福或不幸福的概率的边际效应。省略项是一般、幸福和很幸福。虚拟变量标示为 ( d) ,边际效应被标示为 dy/dx,代表虚拟变量从0 到1 的离散变化。2. 自变量的基数值是通过给定性评价赋值获得的,这样一来,数值越大代表程度越高: 对诊所的满意度,代言人代表村民利益的程度,和睦程度,重视家庭,重视朋友。3. 虚拟分析中的省略项是: 女性; 情绪正常或比正常差; 不健康; 处于村平均收入水平的家庭; 工作或未加入劳动力大军。4.***、**和*代表的是概率估算值的边际效应在1%、5%和10%水平上的统计学显著性。

表8 展现了各种评估值。各种边际效应通过旁边的星号突显出来,表示的是为这些效应提供基础的各系数在统计学上的显著性。由于我们正在对贫困进行预测,因此,各变量的正负表征通过与幸福感函数比较而发生了逆转。方程1 只涵括了基础变量: 我们再次看到了对当前情绪进行约束的重要性。然后方程2 加入了常规经济变量,方程3 和方程 4 则分别加入了身体功能变量和社会功能变量,方程5 包含了所有变量———基础变量、常规经济变量和能力变量,能力变量既包括身体功能,也包括社会功能。常规经济变量的正负表征跟预期的一样,尽管没有一个常规经济变量在最终的方程中是显著的。在身体功能中,身体健康、对村级诊所满意和认为其代言人代表了自己的利益这些变量都与降低主观幸福感贫困有关。社会功能中最重要的是在本村内部的相对收入。我们看到,只专注于绝对收入和财富水平会忽视不幸福的一些重要决定因素。

七、结论

现在我们来回答第三部分中提出的六个问题。首先,本文数据集展现出的规律性是世界上许多幸福感研究所共有的。例如,年龄与幸福感之间关系的截面图呈 U 型,女性、已婚、身体健康都会提升幸福感。但是,一旦把其他变量,如态度,包含在回归分析里,教育对幸福感的有利影响不再清晰而直接。

第二,常规经济变量会提升幸福感,这符合基本的经济学理论,但是,收入和金融财富的绝对水平对幸福感的贡献是很弱的,尤其是当幸福感函数包括一整套解释变量时。

第三,导致这个结果的原因可能是,幸福感不仅是收入的一个正函数,也是个人期望的一个负函数,而期望可以由参照群体的收入决定。参照群体的选择可能取决于个人的信息和社会互动。我们发现大多数农民将参照群体限定在本村范围内: 他们的比较范围很窄。各评估值显示,幸福感对于受访者就自己家庭在本村收入分布中所处的位置的看法高度敏感。因此,家庭收入的增加或减少往往因为同时出现的本村收入的增加或减少被抵消掉了。相比之下,本县内部的收入不平等 ( 它被发现可以提升幸福感) 看来发挥了 “示范效应”,指明了未来可能出现的进步。我们还发现,受访者也会将其家庭在过去的位置与未来的位置进行比较。如果收入在过去5 年有了提高,或者人们预期收入在未来 5 年会增长,那么,幸福感就会提高; 如果收入在过去下降了或在可预期的未来将下降,那么,幸福感就会降低。幸福感对收入在可预期的未来发生的变化的敏感度表明,人们无法预见到他们的期望将如何根据其收入的变化进行调整,这可能是因为人们不考虑本村的收入将如何变化。幸福感对收入在过去的变化的敏感度表明,人们是根据当前的期望去评判其过去的收入的,或者是因为在绝对值方面已经发生大幅变化的家庭收入相对于本村平均家庭收入而言变化并不大。

第四,共同体变量也在决定个人的幸福感方面发挥了作用。在其他条件相同的情况下,幸福感存在重要的省际差异。各省农村的人均收入与幸福感存在正相关———这可能反映了政府在农村公共服务和基础设施上的资金投入程度。我们发现了某些与公共产品或 “社会工资”有关的证据: 在我们考察的各种代理变量中,拥有电话、对村级诊所满意、认为代言人代表了本村的利益都各自提升了幸福感。

第五,态度与幸福感得分也有关。代表人际关系的质量以及对人际关系的重视程度的变量通常会提升幸福感,而我们对个人物质主义程度的衡量往往会降低幸福感。因此,那些其生活满意度更多来自人际关系、而更少来自物质产品和服务的人看起来更幸福。

第六,主观幸福感贫困与收入贫困之间仅存在弱相关关系。为了说明这一点,我们作出了一个价值判断来支持主观幸福感贫困这一概念 ( 该概念涉及那些表示自己不幸福或根本不幸福的家庭) ,这一价值判断应成为政策关切的正确焦点。

现在来考虑构成我们分析基础的三个问题: 我们开始提出的难题、它对未来的意义以及它对政策的意义。大多数农村居民尽管相对收入低并且社会经济地位也低,但他们仍然感到幸福的根本原因是: 他们的信息有限,因而选定的参照群体范围小; 他们自己的收入最近几年提高了,而且他们预期未来会继续提高; 他们看重人际关系和共同体关系。对这个难题的解答暗含着中国农村有可能发生社会动乱和政治抗议。当然,即使是低的幸福感得分也可能并不是一个能说明那些会引起社会动乱的情绪的贴切指标: 这种情绪的产生需要人们将令人不满的局面理解为是人为的、可以补救的。韩春萍和怀默霆( Martin King Whyte) 利用 2004 年的调查考察了导致不满的可能性,2004 年的调查测量了中国社会中人们对分配不公的感受程度。他们的调查问卷从四个维度得出了衡量这种不满的标准: 认为经济不平等是不公平的,认为缺少经济机会,认为政府应降低收入不平衡,认为存在社会不公。他们对所有四个方面的得分的决定因素进行了回归分析,该分析包含一系列经济行为,其中有四项发生在农村,有五项发生在城市。他们发现,在所有情况中,与城市工人相比,农村居民,尤其是农民对分配不公的感受程度更低。他们的解释与我们的分析相符。人们是依据参照群体来对自己所处的局面作出判断的,而农村居民会选择狭小范围内的本地的参照群体。该弱势群体的贫困与范围更广的社会相比完全有理由被认为是不公的,但与此相反,农村居民在其本地社会内部很少感到分配不公。

随着农村社会的发展,幸福感将发生怎样的变化? 正在增长的收入应该会提升幸福感,尽管提升的幅度不大。幸福感函数中当前收入的系数不大,这表明可能存在 “快乐水车”的现象,即期望会随着收入的增加而相应提升。经济发展也会在其他方面激发个人期望。我们看到之前从农村向城市的人口流动产生的条件效应 ( conditional effect) 将会降低他们的幸福感,这可能是因为移民扩大了其参照群体的范围。与我们的预测相反,教育本身并没有提升幸福感,这可能是因为相对于机会,它提升了期望。其他那些倾向于使城乡社会融为一体的社会经济变化———如得到改善的通信、媒体的传播以及正在上升的物质主义———可能会起到类似的作用。有趣的是,期望的提升可能会反过来成为扩大经济活动和加大努力的刺激,这样,到一定时候就会提高农村的收入。

转到本文分析的政策含义上来,我们应该提高幸福感得分这一解决问题的方案涉及一个某些人可能对其持有不同意见的价值判断。但是,如果我们愿意把这个目标至少视为制定政策的标准之一的话,就会有各种建议供我们参考。我们认为政策的首要任务是加快农村收入的增长: 在当前收入条件下,当前的幸福感会因为收入在过去和在可预期的未来的增长而提升。证据显示了当地某些便利设施,尤其是村级诊所的重要性———鉴于健康状况对幸福感具有明显的重要性,所以这一点并不让人惊讶。村民利益得到有效代表对幸福感是有益的,而对这一点的最好的保障就是促进农村的民主。

在方法论层面上,本文有四个方面的贡献。第一,我们提出了对受访者当前情绪的标准化处理的重要性。第二,本文表明,对有关参照群体的直接认知对于清楚地阐述有关主观幸福感的假设以及对解释研究结果而言会很重要。第三,它证实了费勒 - I - 卡博内尔和保罗·弗利基特斯的结论: 从幸福感函数得出的实质性结果对因变量是采用基数形式 ( 被转化成一个幸福感得分) 还是序数形式 ( 被当作一系列有序的幸福感等级)不敏感。第四,的确存在一种风险: 收入在幸福感函数中是内生性的,为了避免估算偏差,加入工具变量 ( 或使用面板数据,或使用代表个人特征的代理变量) 是必要的。但是,与预期相反,加入工具变量会增大收入的系数,这个事实表明,那些提高收入的个人特征也会降低幸福感,或者,加入工具变量校正了衰减偏差。

本文是有关发展中国家幸福感研究的为数不多的文章之一。我们进一步证明,经济学所预测的对幸福感重要的变量相对来说都不重要。我们认为,如果想弄清楚这一点,就必须求助于心理学和社会学。本文在获取有可能引起研究范式转换的大量关键性证据方面迈出了一小步,这种范式转换对于使幸福感研究成为主流经济学的一部分是必需的。

注释:

约翰·奈特 ( John Knight) : 英国牛津大学经济学系;

宋丽娜 ( Lina Song) : 英国诺丁汉大学社会学与社会政策学院;

拉曼尼·古纳提拉卡 ( Ramani Gunatilaka) : 斯里兰卡科伦坡大学政策研究所;

王芳: 北京联合大学海外中国学研究中心 (译者)