作者:史普原 责任编辑:张文笑 信息来源:《社会学研究》 发布时间:2023-06-18 浏览次数: 24667次

【摘 要】作为一种国家治理制度,项目制并非单向扩张,而是与相关制度之间的边界不断推移与渗透。分税制之后,“条条”得以膨胀,为强化“块块”和社会的参与激励,国家试图收缩项目制治理的边界,却导致其宏观结构和微观过程均更加复杂,异质性增强。基于地方激励性和社会嵌入性双重维度,本文对项目制的异质性展开分析,建构了压力推动—全面动员、层级分包—抓大放小、层级卸责—以点代面以及目标技术—重点铺开四种运作模式,它们是不稳定的博弈解,存在不断变迁的空间。通过四个农业农村项目的多案例比较,本文探析了四种模式更细微的展现及转化机制。

【关键词】项目制;国家治理;专项转移支付;一般转移支付;整块补助

一、问题的提出

近年来,作为一种国家治理制度,项目制得到诸多探讨(Qian&Roland,1998;渠敬东等,2009;Liu et al.,2009;温铁军等,2009;折晓叶、陈婴婴,2011;Zhou,2012;周飞舟,2012b;Looney,2015)。从一般意义上讲,它并非中国“独此一家”的制度,而是广泛存在于世界各地(Scott,1998;布劳、梅耶,2001)。其核心特征是:中央或上级政府主导确立目标意图(中国俗称“戴帽”),要求并且依赖地方或下级政府以及社会的参与配合。从财政学本源或狭义层面讲,项目制治理主要体现于专项转移支付体系,对中国而言,伴随着分税制改革,它变得尤为重要和复杂化了(Oi et al.,2012;李萍,2010;楼继伟,2013)。然而,当前研究尚在两个关键方面存在不足。

首先,缺乏对项目制的制度性质,特别是其与相关制度之间边界的清晰界定与深入分析。当前论述往往将实践中差别很大的项目“一锅炖”,缺乏必要的学理提炼和分析,既增大了研究难度,也不利于研究纵深。为此,本文集中分析一个核心领域,即中央对地方转移支付体系中的项目运作。是否选择项目制治理对国家来讲是一种权衡,它并非包治百病的万能灵药,而是与其他制度一样各有得失。如果罔顾制度条件,会产生更大的项目扭曲(周雪光,2015;狄金华,2016;陈家建,2017)。此外,很多研究低估了国家的“自主性”(黄宗智等,2014;龚为纲,2015;李祖佩,2015;殷浩栋等,2017)。恰如周雪光(2015:99)所言,“我们对委托方的发包过程、项目设计及其意图知之甚少,可以说仍然是空白”。实际上,国家较早就有意识地收缩项目制的边界,策略性地应对分税制以来“条条”权力过度膨胀带来的负面后果,试图有效发挥“条条”和“块块”两个积极性。1

其次,缺乏变量或类型思考,导致对项目治理的异质性探讨不足。目前对项目制的考察比较“粗线条”,往往笼统地发问:项目制的运作机制和效果是“合理化”吗(黄宗智等,2014),进而“铁板一块”地作出回答:项目制是一种新的国家治理体制,体现为资源的非科层制配置方式,动员型财政和社会工程,标准化、技术化和统一化,以及竞争性“发展和福利”机制;然而越是实行技术治理,国家目标越难实现(渠敬东,2012;折晓叶、陈婴婴,2011;周飞舟,2012b)。这种观察颇有洞见,但也容易造成一种错误印象,即所有项目遵循着同样的制度逻辑,沿着相同的组织轨道运行,产生大致同样的后果。实际上,项目运作在中央与地方关系、国家与社会关系两个维度存在较强的异质性,亟待深入探讨。

与上述不足相伴随,在研究方法上,学界要么采用计量模型阐释项目制整体或某个领域的分配逻辑(Qian&Roland,1998;范子英、李欣,2014)或是其对经济增长与公共产品提供的影响(马光荣等,2016;郑世林、应珊珊,2017;缪小林等,2017;李永友、张子楠,2017);要么进行单个案探讨(Looney,2015;周飞舟,2012b;狄金华,2016;陈家建,2017);要么“远距离地推测和勾勒”(周雪光,2015:100)。本文认为,在当前研究阶段,考虑到对项目制的复杂性尚揭示得不够,多案例比较方法尤为适宜。特别是根据“最相近原则”(Gerring,2006),多案例分析能够更好地指出关键变量的不同如何导致项目运作机制的差异与变迁。

基于以上说明,本文试图回答如下研究问题:为什么项目制与相关制度的边界不断变迁,并多样地呈现出来?因此,本文首先从宏观层面界定了项目制治理,并分析其基本结构及变迁模式;而后,基于中央与地方关系、国家与社会关系两个维度,本文建构出一个理论框架,提炼出项目制运作的四种理想类型,并以四个农业农村项目为核心,进行多案例比较。

二、项目制治理:制度边界与结构变迁

项目制与相关制度的边界突出体现在专项转移支付(也称专项补助)与一般转移支付(也称一般补助)的差别(表1)。2项目制并非中国专属,从专项占比来看,中国也非最高。比如,长期以来,美国联邦对州的补助大多数就是专项(费雪,2000)。其实际分配并非完全遵循外部性纠偏、信息利用最大化等效率逻辑,而是具有鲜明的政治性。机动灵活的项目更利于选票交易和利益分肥(Inman,1988),所以被形象地称为“猪肉桶”(Pork Barrel)。一般和专项补助各有其适用边界,依照财政联邦主义框架,专项补助往往在地方支出外部性较强时运用,运作中游说、申请、执行和评估等带来的组织成本更高,且不利于发挥地方政府的信息优势,一般补助则与之相反(Qian&Roland,1998;Stein,1981)。在财政实践中,为综合二者的长处,大量国家采用整块补助(block grant),这种补助还呈现日渐增长的态势(Baicker&Staiger,2005),其诸多特征介于一般与专项补助之间。

表1项目制的制度边界及相关对比

当前项目制研究仅关注了一般与专项之别,并将项目制基本等同于专项补助(渠敬东,2012;周飞舟,2012b),这很大程度上是源于中国财政实践包括统计当中的混沌现象。实质上,是否指定意图是项目制与相关制度的分野所在,它涵括专项和整块补助两个部分。

在中国官方制度与数据中,财政科目比较含混,有待于进一步的学理性“提纯”。比如,什么是一般补助?官方尤其是财政部的有关科目不符合基本共识,仅有均衡性补助符合中央未指定用途、地方可统筹使用的一般补助含义。3除了均衡补助,官方数据中的所谓一般补助,其实仍被指定用途。因此,就当前财政统计而言,均衡性转移支付(2009年之前曾叫做一般转移支付)近于前述一般补助,除此之外的一般转移支付(2009年前曾叫做财力性转移支付、过渡期转移支付等)实际被指定用途,具有“准专项”特征。依照国际通例,本文将之析出,作为“整块补助”处理。4

尤其自农村税费改革以来,国家开始有意识地调整项目制的制度边界,突出体现在如下层面。

首先,国家提出对“撒胡椒面”式的项目资金实行统筹整合,试图改变“条条”权威各自膨胀造成的资金分散。2006年之后几年的整合基本是以县级政府为主,体现在试点县、贫困县等有限范围,这种“上不动下动”的整合方式,在“科层为体、项目为用”的基本格局下无疑是“戴着镣铐起舞”(史普原,2015)。但近几年国家开始加大整合力度,针对重点领域(包括农业、节能环保、医疗卫生等)选择性加力。5此外,2018年的职能机构改革是更大的一步,具体效果值得预期。

其次,为刺激“块块”的能动性,近年来中央要求更多地采用地方政府具有更大权威的因素法分配,包括将地方更具优势的“点多、面广、量大、单项资金少”项目下放地方管理,6可谓对地方信息优势的承认和鼓励,只是这种分配方式的完全落地有一定困难。7

最后,也是最重要的在于,近年来国家明确要求压缩专项转移支付,扩大一般转移支付,甚至指明后者要实现占比60%以上;一般转移支付中,扩大均衡转移支付占比,形成以均衡为主体,均衡转移支付增幅高于转移支付总体增幅的体系。8为在“数字上”满足国家要求,财政部在有关科目上频繁进行调整,2011-2014年将重点生态功能区转移支付、产粮大县奖励资金,以及县级基本财力保障机制奖补资金转列为均衡补助,2015年进一步增列资源枯竭城市转移支付、城乡义务教育补助经费和农村综合改革转移支付为均衡补助,构成“大口径”均衡补助,9致使其数额虚增。但根据我们对省一级的调研,这几个栏目均被指定用途,在省级财政报告中一直与均衡补助严格区分。

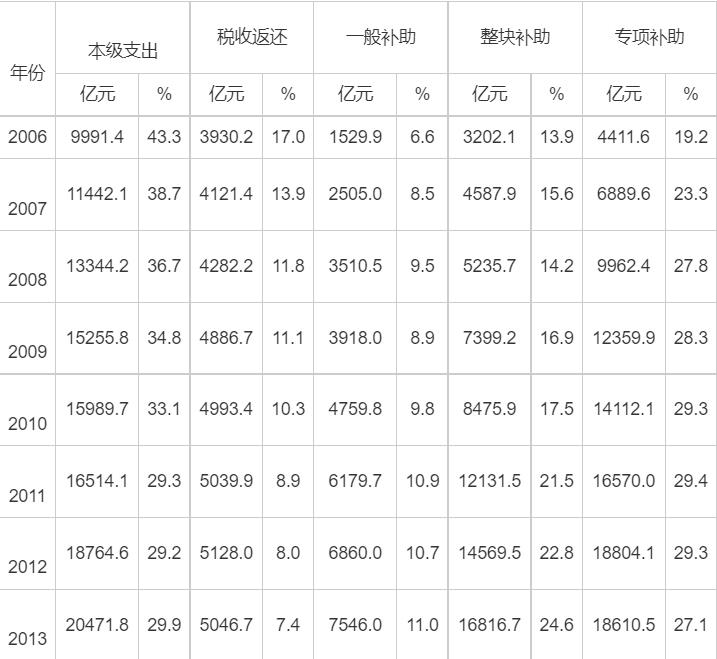

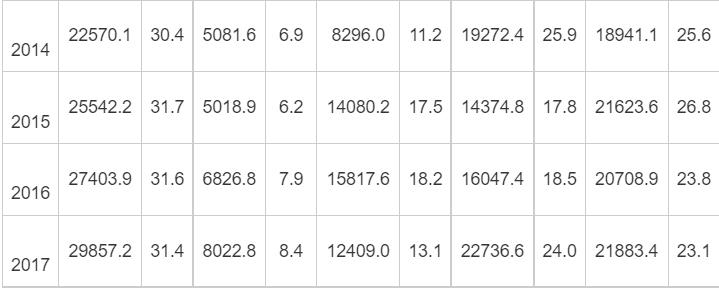

为更好理解项目制的宏观结构,本文挤出正式数据中的“水分”,重新做了一个统计(见表2)。其中,中央本级支出和税收返还作为参照,前者2006年还高达43%,但2011年以来稳定在30%上下;税收返还则降至10%以下。我们重点看其他三类占比(见图1)。先看一般补助,虽然总体趋增,但除特殊年份外,2008年来依然只在10%上下,仅为整块补助的大约一半。整块补助同样总体趋增,但幅度更大。专项补助2006年后趋增,但以2012年为峰值,之后略为下降。

表2中央财政支出规模与结构(2006-2017)

注:数据来源于相关年份《中国财政年鉴》及财政决算报告。

综合来看,在项目制治理构成中,单就专项补助而言,其在中央财政支出中占比四分之一左右;加上“一般中的专项”——整块补助,102009年后,项目制治理不减反增(与本级支出占比减少大体同步),稳据“半壁江山”。仅就三类补助而言,项目制占比更是高达75%左右,可谓名副其实的“项目治国”。因此,由于未考虑到整块补助,当前研究既低估了其规模与占比,也低估了其复杂性,进而难以窥见项目制多元的展现和变迁路径。

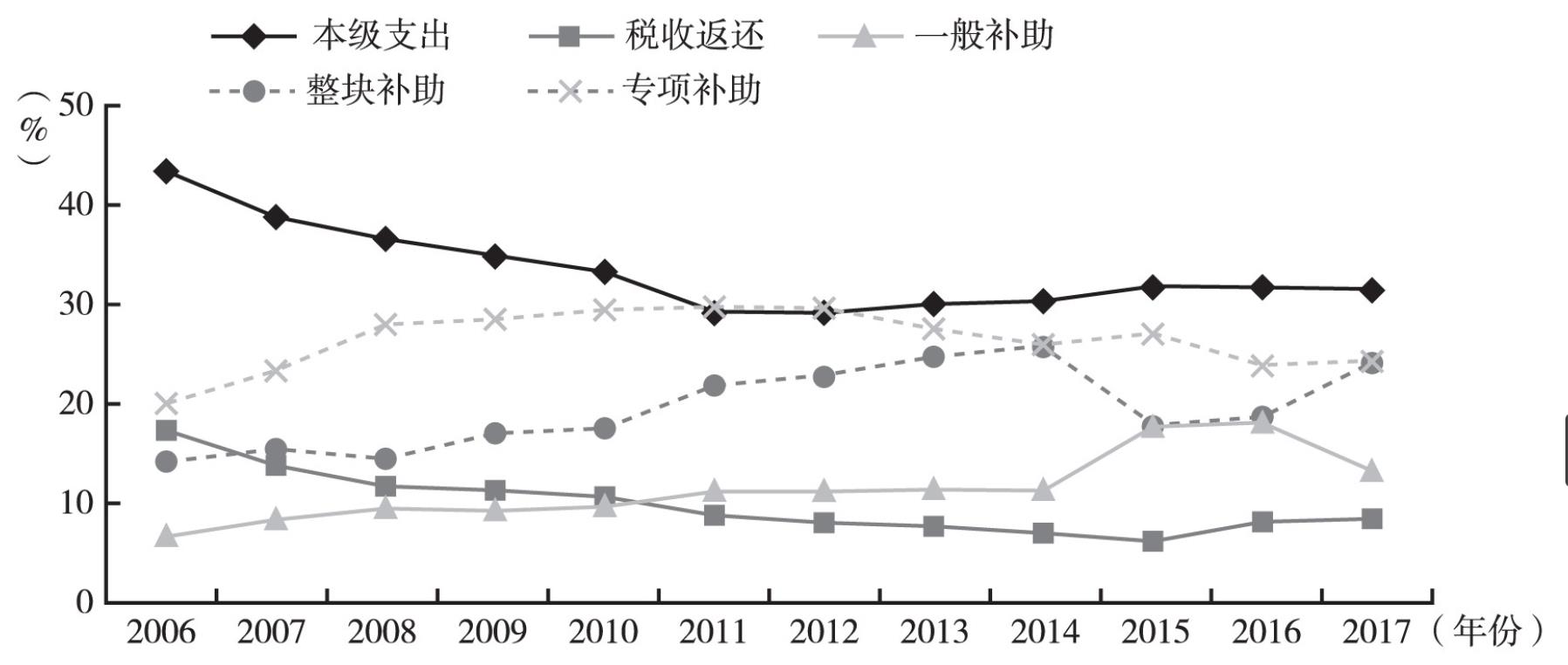

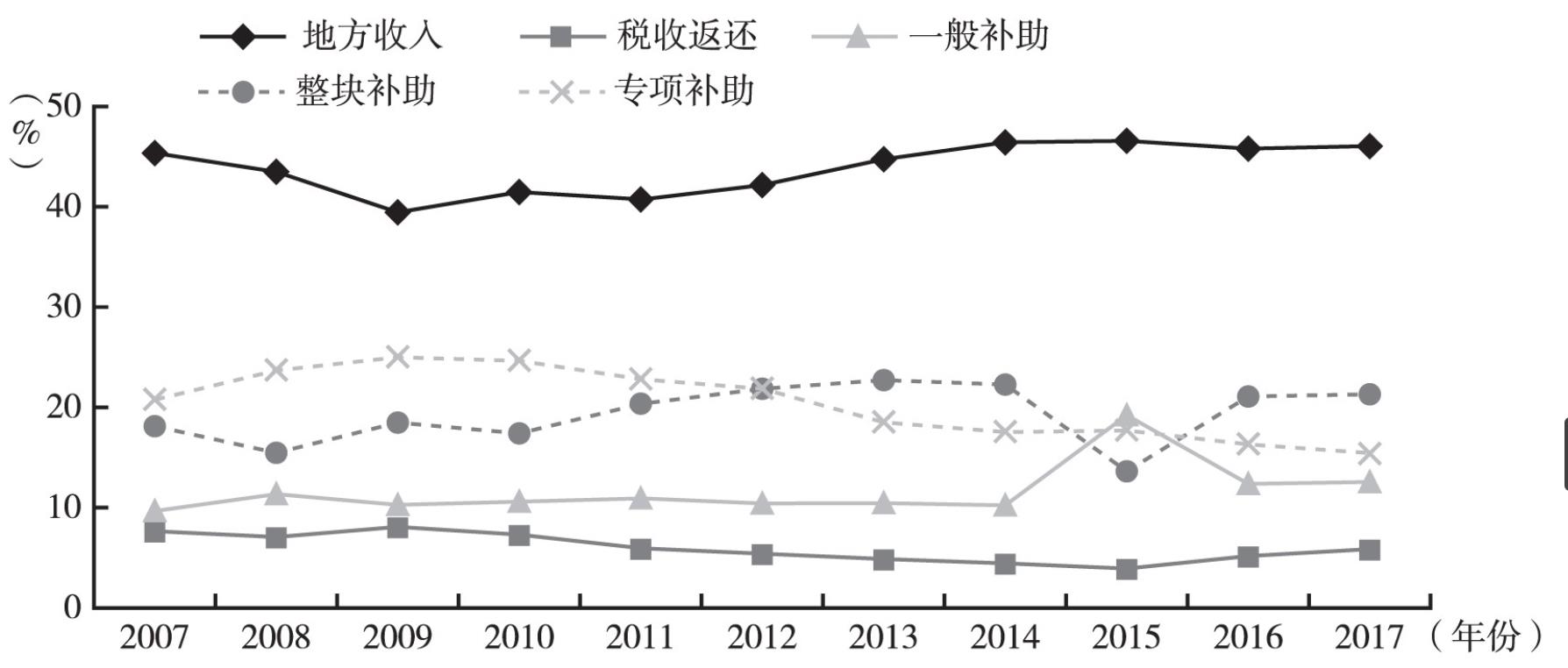

不妨再从省的角度做一个统计(表3),平原省11是13个粮食主产省之一,农业人口众多。在该省的一般公共预算中,对中央补助的依赖总体超过其自力更生收入。在三类补助中(图2),与中央情况相近,一般补助占比依然不如其他两类,整块补助和专项补助合计高达40%左右。由此可见,平原省对项目制有较严重的依赖。

图1中央财政支出结构(2006-2017)

图2平原省财政收入结构(2007-2017)

表3平原省财政收入数额与比重(2007-2017)

续表3

注:(1)数据来源于该省相关年度财政决算。(2)地方收入一栏指的是一般公共预算,其他还包括结转资金、债务收入、预算外调入资金等,不过数额相对很小且调节意味更强,未列入统计。

三、项目制的异质性:一个分析框架

为阐释宏观变迁,接下来需要在微观层面探讨主体的行动逻辑。虽然中央主导着目标意图,但在项目制的实践中必须面对另外两个行动主体,即作为实际操作者的地方政府以及作为项目最终承接者的社会民众。因此,中央与地方关系、国家与社会关系两个维度是理解项目治理实践的关键所在。

(一)两个概念

基于上述双重维度,本文提出“地方激励性”与“社会嵌入性”两个分析概念,进而根据其变量类型深入展现项目制治理的异质性。

1.地方激励性

中央项目并非越过地方直达项目受益方,各级政府恰是中央项目的中转者、管理者和承接者,尤其对省级政府而言,它往往掌握一定的实质决策权。换句话说,项目制不是完全自上而下单方向推行的组织形式,而是在委托方与承包方的博弈过程中不断演变和建构的(周雪光,2015)。因此,要想真正提升项目绩效,满足中央意图,必须解决地方政府的参与激励。

地方激励性指的是中央赋予地方一定的决策和管理、资金统筹与配套等权责,调动其积极参与配合,以较好地达致项目目标。更具体地讲,相对于专项补助,一般补助对地方政府的激励更强;相对于申请划拨,中央仅确定有关因素,对地方的激励更强。因为后二者意味着中央将项目的统筹管理权、实际确定权等重要权威下放给了地方。相反,相对于不要求配套资金,要求配套会弱化地方政府的参与激励,并且所需配套占比越高,地方激励越趋于弱化,因为后者意味着地方政府需要从自身的资金盘子中让渡一部分来履行上级分配的任务。

2.社会嵌入性

嵌入性是一个被广泛使用又存在一定争议的概念。在埃文斯(Evans,1995)那里,它主要指国家进入社会,与之协调合作,而非专断地凌驾于社会之上。这一界定与曼(2015/1984)提出的“基础性权力”异曲同工,这当然有其制度和价值背景,但忽视和低估了嵌入的复杂性,对追赶型、发展型等国家而言,嵌入社会往往面临现代化改造和提供公共产品双重目标,两者存在张力,埃文斯与曼的语境主要适用于后者。然而,为完成现代化改造,社会更多是被教育、改变而非协商、谈判的对象。对此,斯科特(2004:310-318)生动描述道,“当时的通行论调,就是要克服落后和顽固的农民习惯和迷信……在激励、竞争和宣传无效的地方就需要考虑使用强迫或强制手段……所有的村庄会议实际上都是单向的讲课、解释、指示、斥责、承诺和警告”。当然,此处话语主要是负面的,其实忽视了不同国家的多样性、阶段性和复杂性(张军等,2007;洪源远,2018)。合而言之,本文主要是像波兰尼(2007/1957)那样,从价值意涵较低的泛化层面使用“嵌入性”概念。

社会嵌入性是指国家项目渗入社会,进行服务、调动、改造乃至干预,反过来意味着其最终目标的实现依赖和受制于社会的反应、配合意愿及能力。转型和发展中国家的重大难题在于:如何应对充斥着张力的现代化改造和公共产品提供两大目标。一方面,为大规模、快速甚至激进地开展现代化,常常需要在不与社会有效协商的情况下大量投放项目,对某种不需要社会深入配合的基础设施等项目而言,未尝不体现出“集中力量办大事”的优势,但也可能造成“过度嵌入”,甚至带来灾难性后果,或者常态性地表现为预算软约束背景下的“投资饥渴”(科尔奈,2007);另一方面,与现代化改造的供方或国家主导逻辑不同,公共产品的要义在于回应性,只有依赖不断的信息回馈和针对性反应,使真实民意进入议程和执行轨道,才能提供真正的公共服务(Looney,2015;古学斌等,2004;渠敬东等,2009;王雨磊,2016;杜月,2017;史普原、李晨行,2018)。如果缺少对社会回应性的尊重,就会带来埃文斯语境中的“嵌入不足”。如何调适以上两方面是当代中国面临的突出难题,处理不好就会“宽严皆误”。

(二)四种模式

基于“地方激励性”和“社会嵌入性”的强、弱二元分类,项目制运作体现为四种理想类型,它们各有特质,并且可以互相转化。12

表4项目制运作的四种理想类型

1.层级分包—抓大放小模式

首先,在地方激励较强时,中央更不必担心地方扭曲项目目标,使用成本更高的垂直科层管理的意义减小,而更倾向于使用层级分包模式,即将大量的项目实质权威下放。此外,由于社会嵌入性较强,“抓大放小”而不是全包全管不仅节省成本而且能够释放活力,更好地发挥地方与社会距离更近带来的信息优势,也符合各级政府制造差序的庇护主义逻辑。这种模式被广泛运用于经济增长相关领域,为大量产业项目所遵循,起初主要体现于城市企业管理等方面,近年来向农村地区推进,体现在“资本下乡”“公司 农户”和“家庭农场”等口号与运营中(周飞舟、王绍琛,2015;焦长权、周飞舟,2016)。

2.压力推动—全面动员模式

动员体制被认为是中国政府的一个重要特色,但对现代中国而言,在规模、频率、程序等方面都有所收敛,重要缘由在于动员或压力推动要付出更高的管理成本和机会成本。与周雪光(2012)的分析一致,当地方激励较弱,中央对常规轨道不满意,才更有激励开启动员模式,要求地方更明确、更迅速、更不打折扣地执行任务,往往还要签订责任状,甚至“一票否决”。再加上社会嵌入性较强,需要调动社会配合,因而很可能启动裴宜理(Perry,2011)等人认为已经较少使用的群众动员(mass campaign)。因此,学界广泛使用的“压力型体制”(荣敬本等,1998)、“运动型体制”(冯仕政,2011;周雪光,2012)等并非适用于所有情况,而是在地方弱激励、社会强嵌入的条件下更常见。这种模式主要存在于那些地方政府缺少激励提供,中央又认为亟待深入解决的一批项目,比如扶贫、农村环境治理等。该模式背后往往是现代化改造逻辑,当其与农村社会的真实需求有较大距离时,对下级政府一味施加压力,反而会绷紧国家与社会之间的地方缓冲带,进一步恶化项目绩效。

3.目标技术—重点铺开模式

目标技术是一种具有高度现代性的治理模式,它是指国家将多元性、复杂性、模糊性的宏大目标压缩成标准化、简单化、清晰化的技术性实践(参见Scott,1998;渠敬东等,2009)。首先,当社会嵌入性较弱,中央对地方社会的信息依赖较小,更少顾忌地方性知识及由此造成的多样性和差异性时,更可能设计出一套标准化较高的目标技术,使得技术治理的长处更能够发挥出来,也更少担心“技术悬浮”带来的危害。其次,由于地方激励较强,中央更少担心技术治理带来的工具理性、数字游戏等所谓“目标替代”。同样由于地方激励较强,中央能够调动地方竞争,并从多个地方择取重点,有序铺开。这种模式广泛存在于有一定外部性的基础设施建设等项目。这种模式可能存在的难题是国家目标如何更恰当地与社会的公共需求相耦合。

4.层级卸责—以点代面模式

首先,当地方激励性较弱,上级政府又没有选择高压强推时,地方政府有动力且有机会层层卸责,加上中央部委对“条线”内部的纵向庇护,由之带来的惩罚压力不大。并且,若社会嵌入性弱,层层卸责的“保护膜”便是某些“以点代面”的所谓“马路工程”、专门应对上级检查的“迎检验收核心圈”(龚为纲,2015)以及特意用来展示项目“效果”的“示范村”“亮点村”(折晓叶、陈婴婴,2011;马良灿,2013)。对此,斯科特(2004:299)笔下的“微型工程”阐释得甚为精辟:“用表面秩序代替真实的事物,是否显得正确比是否真的有用更重要……这种外观表征的重要性体现在微型化倾向中,即创造一种表面有序的小环境作为典型村庄,示范项目或者新的首都等”。他接着说,这是雄心失败的一种撤退,反而可以避免大规模的失控。这种模式下的项目往往是对国家和社会资源的重大浪费。

四、多案例比较

本文主要关注农业农村项目,它是当前投资规模最大、组织形式最多样的领域之一,为我们深入提炼和把握项目制的运作逻辑提供了很大空间。为推动探讨的深入,本文选取四个典型项目进行比较(表5)。经验材料来自笔者2011年在平原省发改委和农口部门八个月的田野观察,以及2013年、2016年和2017年对该省的跟踪调研。

表5理论框架与案例对照一览

(一)两类农村沼气项目:变迁及比较

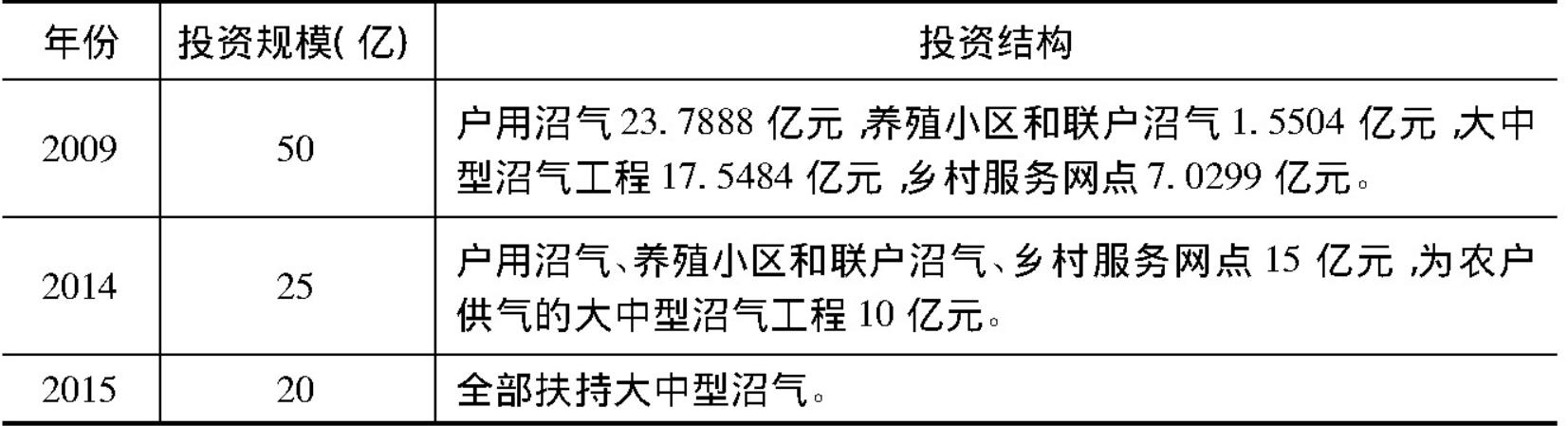

农村沼气以牲畜粪便、植物秸秆等为主要原料,由其产生可燃烧气体,作为日常能源使用。它主要有两种建设模式,一种以单个农户为建设主体,所产沼气“自给自足”;另一种以猪牛养殖场为建设主体,所产沼气输送周边农户。因此,两个项目均需要较强地嵌入社会之中,借由社会配合才能实现建设目标。2003年,中央启动了农村沼气国债建设项目,截至2017年,项目结构发生了巨大变化。不妨选择几个重要节点,列举如下(表6)。那么,为什么发生巨变?本文将从其运作模式入手寻找解答。

表6农村沼气中央投资规模与结构

续表6

注:数据来源于《农村沼气“十一五”规划》、《农村基础设施发展报告》及农村沼气项目申报通知等。

1.户用沼气项目

起初,国家要求尊重地方实际和农民意愿,然而地方政府和农民均缺乏激励配合中央完成项目。13原因在于:第一,项目要求地方按照中央投资20%的比例进行资金配套,省级与市、县配套资金比例按1∶1筹措,虽然配套比例不算太高,但自2006年开始,中央建设资金大幅提升,地方配套资金也“水涨船高”。第二,项目以农户为单位,深度嵌入农村社会,建设零散且难度非常大。我们可以算一笔账,即一个沼气池的投资是标准化的,需要中央投资1200元,地方配套240元,农户自筹3060元。这可谓典型的“钓鱼项目”,农户自己要付出大部分成本。实际上,农户从自家腰包掏出的还要超出3060元,为了满足标准化要求,他们需要从基层政府的定点单位购买,由于基层的寻租、创收等行为,农户所付超出自建成本。那么,在建设管理不划算时,怎样才能让地方和农民担负起主体作用?

第一,发包者将部门目标转化为“块块”目标,为压力推动做准备,因为仅靠单一条线是难以动员起整个农村社会的。起初,户用沼气由农口“条条”提出。1999年,农业部提出生态家园建设,出台了《全国生态家园富民工程规划》。2002年,在农业部《农村小型公益设施建设补助资金农村能源项目指南》中,沼气建设是主要内容之一。2003年,《中华人民共和国退耕还林条例》和《中华人民共和国农业法》均提到了农村沼气。同年,农业部和国家发改委颁布《农村沼气建设国债项目管理办法(试行)》,对农村沼气项目的投资进入新阶段。不过,此时的管理办法还是较为理性的,其中规定“农村沼气项目建设必须坚持因地制宜、量力而行的原则”;“要尊重农民的意愿,充分考虑农民的资金投入能力,不能搞强迫命令和一刀切”。

更大的转折出现在2004年,自此户用沼气项目进入“块块化”运作。2004-2010年,每年的中央1号文件都提到大力建设户用沼气。2007年,《全国农村沼气工程建设规划(2006-2010)》提出了具体目标,“2006-2010年,全国新建农村户用沼气2300万户左右,其中中央补助建设1300万户左右,带动地方建设1000多万户。到2010年底,全国户用沼气总数达到4000万户左右,约占适宜农户的30%左右”。同年还出台了另一份规划《农业生物质能产业发展规划(2007-2015)》,要求重点推进农村沼气等四大工程,并且指出,到2015年,农村户用沼气总数达到6000万户左右。此时,户用沼气项目被完全政治化、指标化了。传导到平原省,自2006年开始,户用沼气作为“民心工程”“德政工程”“十大实事”,将多级“块块”目标捆绑在了一起。

第二,国家层层下达指标,对各级政府压力推动,对农村社会全面动员,而所谓“因地制宜”“尊重农民意愿”则彻底让位。在平原省,各级“块块”成立专门的领导小组、督查小组及相应工作机构,省与市县、县与乡镇、乡镇与村、村与农户层层签订项目建设责任书或合同书。“条条”更被调动起来,省厅领导分包各市、市局领导分包各县、县局领导和乡镇干部包村、专业技术人员驻村,任务分解落实到人,严格落实和及时上报“三建设”(建设地点、户数和标准)。在一次动员大会上,平原省P市分管副市长指出:

现在有些干部说,干沼气是吃力不讨好,既要工作经费,又要建设经费,还要发动千家万户。不对,群众是愿意建的,那些不愿意建的,也是因为干部们没有让群众尝到建的甜头……群众的积极性在于认识,在于发动,只要领导重视,政策对头,积极发动,群众的积极性是很好解决的。(《沼气项目总结》:527-528)

在这样的氛围下,平原省要求“项目建设要在一定区域内形成规模,项目村的项目户要达到80%以上”。2011年,省发改委依据各市正式上报文件,统计项目上报规模为98895户,这已经是层层加码的结果了,但农业厅还要求增加至133195户,理由是若不如此,就不能完成规划任务。即使不考虑实际统计中对农户的动员难度,单是硬生生地新增近4万农户,就是很大的压力。

在压力推动—全面动员的建设模式下,项目建设得如何呢?

其一,从国家投资结构看,随着大量新增沼气池的出现,产生了一系列维护和管理问题,为此,国家不得不投资修复病池病灶,培训技术人员,建设乡村服务网点。表6显示,2009年,户用沼气占比从原来的将近100%降至50%以下,即便如此,其中还不仅是新增沼气池,还有大量的病池修复,平原省新旧投资结构约为3∶1。此外,乡村服务网点等户用所需配套投资大幅提升。换句话说,户用沼气变得越来越不划算。自2012年开始,中央1号文件涉及农村沼气时,开始注重优化项目结构,重新强调因地制宜发展。

其二,从地方角度看,虽然地方政府在压力之下不得不完成指标数字,但并未在资金配套等方面做出明显的切实动作。以平原省为例,从2006年到2010年,中央下拨省的沼气建设资金分别为11470.24万元、12629.348万元、29720万元、24500万元和16343万元。遵照管理办法,平原省每年应提供相关配套资金,然而,平原省只于2008年从新农村建设资金中安排了8678万元用于沼气建设,其他年度没有安排资金。综合来看,虽然存在高位压力推进,但这种压力既不是大炼钢铁时代的锦标赛,也不是计划生育时代的“一票否决”,具有更多后动员时代的特征。在此背景下,地方政府选择了只做“数字账”、不打“实际牌”的策略。

其三,从农民角度看,越是嵌入农村社会,越需要调动农民配合,越受制于农村社会环境变迁带来的影响。2006年以来,越来越多的农村劳动力外出打工,沼气使用需求降低,留守老人和儿童缺乏精力和能力投入管理。将养殖业等作为副业的家庭经济模式也发生了很大变化,由于缺少畜粪等直接原料,沼气不再自投、自产、自用,还新添了原料购买成本。同时,建工成本“水涨船高”。或许更重要的是,农村“民情”发生了变化,排斥心理与日俱增,户用沼气被认为是“穷人的能源”,肮脏不卫生,人们更愿意使用太阳能、天然气等。2011年检查验收时,大多数沼气池已经不能使用,有农户甚至将天然气管接入,应付检查(田野日记0427,访谈TQ、ZK,《平原沼气总结》)。

2.大中型沼气项目

大中型沼气同样要求嵌入农村社会之中,只是沼气利用方式以集中供气为主,原则上供应农户用气300户以上,资金按中央、地方与企业投资比例1∶1∶1筹措。此外,它是地方政府更有激励去建设的项目,原因在于:第一,与户用沼气相比,它不需要全面动员,只需要管理某些养殖场,难度较低;第二,它与地方政府的发展模式高度吻合。大中型沼气依托养殖场存在,而养殖场是农业市县的重点产业之一,是经济增长、肉类市场稳定、14就业保障的发动机之一,因而是所谓“龙头企业”的重要来源,是地方政府希望扶持的“重点项目”。并且,为打造良好的市场环境,国家对养殖场有一系列项目投放,包括生猪和奶牛标准化养殖小区等。因此,地方政府既可以控制和激励养殖场,达成地方目标,完成国家任务,还可以通过“打包”等策略,对多方资金“纵横捭阖”。

为此,长期以来,国家对大中型沼气施行的是层级分包—抓大放小策略。中央项目只投放给规模以上的养殖场,要求猪存栏5000头以上、奶牛500头以上、肉牛1000头以上,而将其他规模项目发包给地方政府管理。以2010年为例,此时中央支持大中型沼气项目已比开始阶段有较大增长,但平原省仅新建50处,而在调研省直管县LZ时,我们发现其使用本级财政扶持项目80有余(《沼气项目总结》:363)。当然,这是平原省沼气工程较多的一个县,也有县只建设了个位数的项目,不过这正体现出层级分包的特点,即地方政府可根据自身条件,自主选择建设数量和规模,进而发挥地方信息优势,对于中央扶持的项目,则竞争激烈。

那么,为什么国家2015年开始要求全面建设大中型沼气呢?国家发改委农经司给出的理由是户用沼气的农民意愿越来越小,废弃现象日益突出,“三沼”(沼气、沼渣、沼液)综合利用水平不高,存在沼气排空和沼液二次污染等严重问题,直接违背了项目原定的公共环境治理目标。同时,农经司对大中型沼气建设也不满意,认为各项扶持政策不够健全,存在注重项目投资建设、忽视事中事后监管服务的问题。15因此,新出台的《全国农村沼气发展“十三五”规划》要求大力推进沼气工程主体企业化,支持规模化生物天然气工程试点项目和规模化大型沼气工程项目建设,可谓进一步的“抓大放小”。

其实,平原省早就想集中建设大中型沼气。2011年5月,平原省召开全省农经战线会议,参会主体以基层农口部门项目管理者为主,笔者借机发放了一批问卷,发现当时支持规模化沼气的基层人员接近90%。既然如此,为什么户用沼气直至2014年还是项目的最大投资对象?省发改委有两个解释,一是认为在中央层面,国家发改委太“面”,被农业部“压着”,而后者是户用沼气的主要支持者;二是认为农口部门利益重,无视基层的真实意愿。但是,发改委自身也在给上级提供的报告中说:“截至2010年6月底统计,全省累计建设户用沼气池378.9万户。按照2009年6月全省各地上报统计,我省农村户用沼气池正常使用率92.3%,半停半用率6.7%,报废率1%”(《沼气项目总结》:286-287)。但在其内部总结的“另一本账”上,沼气正常使用率则在15%以下。

因此,更根本的原因是,在下达硬指标、建领导小组、确立目标责任制等一系列压力推动之下,作为国家目标与社会真实意愿的衔接者,地方政府丧失了缓冲功能,反而通过全面动员,将压力进一步传递给了农村社会。相对地方政府而言,农民更缺乏讨价还价权,只能通过“建而不管”、虚假使用等不得已而为之的“弱者的武器”影响上级决策,严重延缓了政策议程,造成了不必要的严重损失。

(二)两个粮食项目的比较

与深度嵌入农村社会的沼气项目不同,两个粮食项目——大型商品粮基地和新增千亿斤粮食(简称“千亿斤粮食”)项目主要进行基础设施建设,不是直接嵌入农村社会之中,而是层层下包到基层机构,由其委托工程单位建设,多数农民甚至不知情。两个粮食项目的最终目标是稳定和提升粮食产量,保障粮食安全。

1.大型商品粮基地项目

该项目是“九五”期间上马的,1994年,全球粮价不稳,国际上产生了所谓“谁来养活中国”的声音,高层加强了对粮食安全的重视。1995年,《关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》指出,“要有重点地选择若干片增产潜力大的地区,集中投入,建成稳定的商品粮生产基地”。项目由原国家计委牵头实施,以地市为单位进行申请,市内部要求集中连片建设。截至2008年,累计安排中央投资43亿元,建设大型商品粮基地70有余。16

这不是一个受地方欢迎的项目。2000年前,平原省只建设了K市基地,并由省财政切块专项资金实现地方配套,这是第一次也是唯一的一次足额配套。2000年至2010年项目停止,平原省共建设了四个市基地,由于市县申请不足,省劝说已建市续建三次,前后共建成8个基地。项目运作中呈现出层级卸责—以点代面模式,为什么如此呢?

第一,对地方配套资金要求较高,给地方带来了较大财政压力。2000年,按照《国家计委办公厅关于印发国家大型商品粮生产基地建设管理办法的通知》要求,中央和地方配套投资比例为1∶1,其中省级配套资金占地方配套资金50%以上。后来为缓解地方财政配套压力,国家将配套比例降到1∶0.5,地方配套资金中仍要求省本级配套资金在50%以上。2004年5月,国家发改委办公厅又以发改办农经[2004]793号文再次强调:“有关省(区)要严格按照《管理办法》及时、足额落实省级配套资金,在编制项目可行性研究报告时,出具省级配套资金承诺”。然而,实际情况是省配套资金长期不到位,受到国家发改委批评。为此,省发改委向分管副省长汇报:

“十五”以来,国家共安排我省大型商品粮基地总投资54858万元,其中中央投资34500万元,地方配套20358万元,按地方配套的50%计,需省本级配套10179万元。由于我省财力有限,除2003年由省农业结构调整资金安排400万元用于Z和D基地外,2006年前省本级没再安排其他资金用于项目配套,地方配套资金全部转嫁给市、县,使得项目配套资金大部落空,影响工程建设。(《大型商品粮基地总结》:105)

平原省向市县卸责,那么市县是否接受了这份转嫁呢?调研发现存在“两本账”,一本是上报国家发改委的建设情况说明。

各项目市进行了一些有益的尝试,取得了较好的效果。如A市,他们将配套指标分解到各县,列入本级财政预算,对不能按要求落实的县(市)进行通报批评……各项目县为了争取国家资金在本项目区的早日开工,千方百计地筹集配套资金,为项目资金的落实提供了保证……项目县配套资金到位率在95%以上,这是以前其他农业项目资金配套上所没有的。(《大型商品粮基地总结》:153-154)

然而平原省发改委与“块块”的通信则反映了更真实的另一本账。

按照国家要求,我省在下达商品粮投资计划时,资金来源应包括省投资一项,考虑到省级投资的不确定性,一般将应由省级配套的投资,在下达计划时全部压给市、县,省级投资确定后,再从市、县配套中扣除,表面上看存在着置换问题,但实际上市、县配套资金能够落实到位的很少,况且省本级投资全部用于国家批复的建设内容,因此,不存在投资置换问题。(《大型商品粮基地总结》:107)

Z基地的一份材料更是典型地反映出“以点代面”现象。

市县配套资金难以落实,致使项目的实施只能按照实际到位资金的金额来完成相应比例的工程建设……我们尽量压缩工程开支,集中资金使用,把资金投入到打井、建桥及实验室设备购置这类急需解决的工程上来。(《大型商品粮基地总结》:146)

第二,大型商品粮基地的扶持资金过少,仅能集中在少数“点”上,与地方政府更看重的“面”存在根本矛盾,导致中央试图通过少量资金“以点带面”,带动地方更大规模投入的愿望落空,沦为“以点代面”。17从扶持规模上看,以X基地为例,全市共122个乡镇,3579个行政村,但是项目仅扶持7个乡94个行政村。从省的角度看也是如此,作为综合考虑的“块块”,2009年,需省级基建资金续建或新安排的项目投资为102673.73万元,主要包括三大类:一是中央要求省级安排配套的资金项目,需省级投资33943.2万元;二是省农业厅急需安排的项目,需省级投资15230.53万元;三是省政府安排项目,需省级投资53500万元。在省财政资源稀缺的背景下,第三类处于最优先位置,第一类则只能选择性配套(《大型商品粮基地总结》:71)。

此外,项目过度标准化,虽然不同的基地所在市中,粮食县规模不同,耕地面积不同,但中央安排投资规模统一按7500万元左右控制,导致越是大市,可能面临的标准偏低问题越严重,更加可能集中在一些“点”上突破,从而更好地应付上级检查。并且,项目长期依照2000年管理办法执行,对较晚的基地建设而言,成本核算更不合理。再加上从可研批复、资金到位到真正实施需要较长时间,文本与实际之间的距离进一步拉大。Z基地曾因为等待省配套资金到位而拖延数年,导致“批复可研中工程量为2004年预算价格,而工程却是在2008年建设,目前由于工程材料价格大幅度涨价,如砖价上涨了近一倍,泵、管道等价格提高了一半以上,工程预算肯定大幅度提高,原有资金量并不能完成相应工程量”,只好“点上突破”(《大型商品粮基地总结》:102)。

2.千亿斤粮食项目

鉴于大型商品粮基地等粮食项目运作中的问题,高层推动国家发改委等部门进一步编制了《国家粮食安全中长期规划纲要(2008-2020年)》,以及《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划(2009-2020年)》,并于2009年正式启动了千亿斤粮食项目。千亿斤项目要求中央与地方投资比例为4∶1,较大型商品粮基地而言,地方投资占比有较大降低,还取消了对国家贫困县的配套要求。在扶持范围上,国家确定了800个产粮大县进行重点铺开。因此虽然社会嵌入性仍然较低,主要目标是建设一批高标准良田的基础设施,但该项目的地方激励性有所增强,在运作模式上呈现出目标技术—重点铺开模式,具体表现如下。

首先,项目有明确的粮食增产目标,据此计算出每个县的投资系数,确定资金基本规模。这与大型商品粮基地以市为单位来申请有很大不同,用财政术语讲,就是从项目法(官方狭义)到因素法的过渡。千亿斤,顾名思义,就是指到2020年,项目投放地区粮食要增产1000亿斤。围绕这个目标,中央设定了标准化的目标技术。第一,钱粮挂钩。中央给平原省的增产任务是165亿斤,占全国的16.5%,据此分配平原省总投资489亿元。平原省将165亿斤的总盘子分解到市县,每个市县的增产任务与项目投资规模挂钩。第二,项目的建设内容与结构是标准化的。项目明确田间工程投资占比80%以上,包括完善田间渠系、输水管道等灌溉和排涝工程体系,新修或整修机耕路及田间道路,完善田间林网,实施平整畦化作业等,这种低嵌入性的基础设施更适合技术治理。

其次,确立重点扶持县,集中连片铺开建设,可谓部门直管到县。2008年,平原省出台了《粮食生产核心区建设规划》,提出力争到2020年新增粮食生产能力260亿斤,将全省以粮食为主的107个县全部纳入。但中央希望平原省“量力而行”,选择了95个支持县,其中市的地位被弱化。这引起了市级层面的不满,却给了省和县更大的激励性。从省的角度看,作为粮食主产区之一,粮食增产日益成为其政治任务,而千亿斤扶持面较广,与之契合性高。从县的角度看,千亿斤粮食覆盖的县更多,且多不要求配套。调研甚至发现,有些财政“穷县”甚为珍惜这笔较大的资金,要求县财政评审中心对省批复的项目实施方案必须进行重新评审,结果是不同程度地压低价格,招标价与批复价出入大,结余资金滞留县里,其本意是统筹使用这笔资金,但平原省发改委要求应使用于田间工程,不过切实约束值得怀疑(《千亿斤总结》:211-214)。

与户用沼气的过度嵌入相反,两个粮食项目嵌入不足。项目主要提供农田基础设施,强调标准化,但调研中基层反映,所建田间道路不配套,机耕道“窄、差、无”及农机“下地难”等问题很多,这恰如斯科特(2004)所言,是需要大量地方参与、在场知识(米提斯)的。此外,农田建设由各部门分别编制规划,分头组织实施,缺乏统一的指导性规划和规范的建设标准,造成项目安排衔接困难,建设标准参差不齐,难以统一考核评价。更重要的是,国家仅解决了“建”的问题,但是从建设到使用,需要农村社会维护、管理等切实投入,事实证明,绝大多数农田项目“重建设、轻管护”,目前尚未找到很好的嵌入路径,这或许是最大的困境。

五、结语

与当前强调项目制的“一家独大”式膨胀及其意外化后果不同,本文发现,作为国家治理制度的一种,项目制与相关制度的边界不断发生推移。为刺激地方参与,国家通过压缩专项占比、整合项目资金、采取因素法分配、降低地方配套要求等多项策略,试图降低项目制治理的作用空间。这一系列举措导致项目制的制度边界与结构更加复杂化:一方面,一般资金项目化,即虽然有些资金打着一般补助的名义,但实质是“准专项化”的,是项目制循由“大专项”或“整块补助”的扩张;另一方面,项目资金一般化,即因素法、少配套等一般补助的分配方式渗入项目制治理。在理清宏观结构后,本文关注了四个农业农村项目,基于地方激励性和社会嵌入性双重维度,它们分别体现出压力推动—全面动员、层级分包—抓大放小、层级卸责—以点代面以及目标技术—重点铺开四种运作形态。从户用沼气到大中型沼气,从商品粮基地到千亿斤粮食,项目呈现出朝着地方激励性强的方向演变的趋势。当然,由于现代化改造和基建投资逻辑风行,公共产品逻辑式微,项目在社会嵌入性层面“宽严皆误”,陷入困境,亟待实质转型。

本文重点关注项目制的基本逻辑,还可能在如下两个方面有所贡献。首先,本文建构了项目制运作的四种理想类型,并展示了其转化和变迁机制,这不仅能够分析专项转移支付领域的项目,也有助于阐释其他类型的项目,还有助于分析在项目制治理之外的其他公共政策实践,比如维稳、环保、产业、扶贫等多个领域。其次,本文有助于推动对“条块”关系的深入理解。学界往往抽象地讨论中央与地方关系,但具体来讲,“条条”和“块块”是中国政府运作的实际操盘者,学界对个中环节的深入讨论甚少,本文在分析项目制的制度边界时多有关涉,有助于推动相关积累。

当然,本文也留下了一些力所未及之处。首先,在进行多案例比较时,虽然涉及项目变迁,但仅发现了地方激励性维度的较大调整。一方面,这的确由于当前社会嵌入性维度尚缺乏实质进步,仍然“进退维谷”,导致社会力量仅能使用“弱者的武器”,背后仍然是“国家的视角”;18另一方面,这也受制于案例材料,期待后续研究能够发现更多的交叉变迁路径。其次,本文主要是从项目制的财政“初心”——转移支付这个狭义层面来探讨其制度逻辑的,这有利于纵深探讨,不过从组织学角度讲,项目制还体现在“铁公机”等“大项目”、地方招商引资、政府服务外包等领域,我们能否在更普遍性的意义上把握其基本性质?期待后续研究将讨论进一步深化下去。

参考文献

1、安体富、任强,2010,《政府间财政转移支付与基本公共服务均等化》,《经济研究参考》第47期。

2、波兰尼,卡尔,2007,《大转型:我们时代的政治与经济起源》,刘阳、冯钢译,杭州:浙江人民出版社。

3、薄一波,1991,《若干重大决策与事件的回顾》上,北京:中共中央党校出版社。

4、布劳,彼得、M.梅耶,2001,《现代社会中的科层制》,马戎、时宪民、邱泽奇译,上海:学林出版社。

5、陈家建,2017,《项目化治理的组织形式及其演变机制——基于一个国家项目的历史过程分析》,《社会学研究》第2期。

6、狄金华,2016,《项目制中的配套机制及其实践逻辑》,《开放时代》第5期。

7、杜月,2017,《制图术:国家治理研究的一个新视角》,《社会学研究》第5期。

8、古学斌、张和清、杨锡聪,2004,《地方国家、经济干预和农村贫困:一个中国西南村落的个案分析》,《社会学研究》第2期。

9、范子英、李欣,2014,《部长的政治关联效应与财政转移支付分配》,《经济研究》第6期。

10、费雪,2000,《州和地方政府财政学》,吴俊培总译校,北京:中国人民大学出版社。

11、冯猛,2009,《后农业税费时代乡镇政府的项目包装行为:以东北特拉河镇为例》,《社会》第4期。

12、冯仕政,2011,《中国国家运动的形成与变异:基于政体的整体性解释》,《开放时代》第1期。

13、付伟、焦长权,2015,《“协调型”政权:项目制运作下的乡镇政府》,《社会学研究》第2期。

14、龚为纲,2015,《项目制与粮食生产的外部性治理》,《开放时代》第2期。

15、贺雪峰、罗兴佐等,2012,《中国农田水利调查:以湖北省沙洋县为例》,济南:山东人民出版社。

16、洪源远,2018,《中国如何跳出贫困陷阱》,马亮译,香港:香港中文大学出版社。

17、黄宗智、龚为纲、高原,2014,《“项目制”的运作机制和效果是“合理化”吗?》,《开放时代》第5期。

18、焦长权、周飞舟,2016,《“资本下乡”与村庄的再造》,《中国社会科学》第1期。

19、科尔奈,雅诺什,2007,《社会主义体制:共产主义政治经济学》,张安译,北京:中央编译出版社。

20、李萍,2010,《财政体制简明图解》,北京:中国财政经济出版社。

21、李永友、张子楠,2017,《转移支付提高了政府社会性公共品供给激励吗?》,《经济研究》第1期。

22、李祖佩,2015,《项目制的基层解构及其研究拓展——基于某县涉农项目运作的实证分析》,《开放时代》第2期。

23、楼继伟,2013,《中国政府间财政关系再思考》,北京:中国财政经济出版社。

24、马光荣、郭庆旺、刘畅,2016,《财政转移支付结构与地区经济增长》,《中国社会科学》第9期。

25、马良灿,2013,《项目制背景下农村扶贫工作及其限度》,《社会科学战线》第4期。

26、曼,迈克尔,2015,《社会权力的来源》第一卷,刘北成、李少军译,上海:上海世纪出版集团。

27、毛泽东,1977,《毛泽东选集》第五卷,北京:人民出版社。

28、缪小林、王婷、高跃光,2017,《转移支付对城乡公共服务差距的影响——不同经济赶超省份的分组比较》,《经济研究》第2期。

29、渠敬东,2012,《项目制——一种新的国家治理体制》,《中国社会科学》第5期。

30、渠敬东、周飞舟、应星,2009,《从总体支配到技术治理——基于中国30年改革经验的社会学分析》,《中国社会科学》第6期。

31、荣敬本、崔之元、王拴正、高新军、何增科、杨雪科等,1998,《从压力型体制向民主合作制的转变:县乡两级政治体制改革》,北京:中央编译出版社。

32、折晓叶、陈婴婴,2011,《项目制的分级运作机制和治理逻辑:对“项目进村”案例的社会学分析》,《中国社会科学》第4期。

33、史普原,2015,《科层为体、项目为用:一个中央项目运作的组织探讨》,《社会》第5期。

34、——,2016,《政府组织间的权责配置——兼论“项目制”》,《社会学研究》第2期。

35、史普原、李晨行,2018,《派生型组织:对中国国家与社会关系的组织分析》,《社会学研究》第4期。

36、斯科特,詹姆斯·C.,2004,《国家的视角:那些试图改善人类状况的项目是如何失败的》,王晓毅译,北京:社会科学文献出版社。

37、陶然、王瑞民、刘明兴,2017,《中国地方财政体制演变的逻辑与转型》,《中央社会主义学院学报》第6期。

38、王雨磊,2016,《数字下乡:农村精准扶贫中的技术治理》,《社会学研究》第6期。

39、王元,2009,《改革完善统一规范透明的财政转移支付制度》,《经济研究参考》第27期。

40、温铁军、彭辉、范堉暐、郑风田,2009,《中央支农资金配套制度对中国乡村负债的影响:一个初步估算——以中西部地区贫困县为例》,《中国农村经济》第2期。

41、殷浩栋、汪三贵、郭子豪,2017,《精准扶贫与基层治理理性——对于A省D县扶贫项目库建设的解构》,《社会学研究》第6期。

42、张军、高远、傅勇、张弘,2007,《中国为什么拥有了良好的基础设施?》,《经济研究》第3期。

43、郑世林、应珊珊,2017,《项目制治理模式与中国地区经济发展》,《中国工业经济》第2期。

44、周飞舟,2012a,《以利为利:财政关系与地方政府行为》,上海:上海三联书店。

45、——,2012b,《财政资金的专项化及其问题:兼论项目治国》,《社会》第1期。

46、周飞舟、王绍琛,2015,《农民上楼与资本下乡:城镇化的社会学研究》,《中国社会科学》第1期。

47、周雪光,2012,《运动型治理机制:中国国家治理的制度逻辑再思考》,《开放时代》第9期。

48、——,2015,《项目制:一个“控制权”理论视角》,《开放时代》第2期。

49、Baicker,Katherine&Douglas Staiger 2005,“Fiscal Shenanigans,Targeted Federal Health Care Funds,and Patient Mortality.”Quarterly Journal of Economics 120(1).

50、Evans,Peter 1995,Embedded Autonomy:States and Industrial Transformation.Princeton,NJ:Princeton University Press.

51、Gerring,John 2006,Case Study Research:Principles and Practices.Cambridge:Cambridge University Press.

52、Inman,Robert P.1988,“Federal Assistance and Local Services in the United States:The Evolution of a New Federalist Fiscal Order.”In Harvey S.Rosen(ed.),Fiscal Federalism:Quantitative Studies.Chicago:University of Chicago Press.

53、Liu,Mingxing,Juan Wang,Ran Tao&Rachel Murphy 2009,“The Political Economy of Earmarked Transfers in a State-Designated Poor County in Western China:Central Policies and Local Responses.”The China Quarterly 200.

54、Looney,Kristen E.2015,“Chinas Campaign to Build a New Socialist Countryside:Village Modernization,Peasant Councils,and the Ganzhou Model of Rural Development.”The China Quarterly 224.

55、Oi,Jean C.,Kim Singer Babiarz,Linxiu Zhang,Renfu Luo&Scott Rozelle 2012,“Shifting Fiscal Control to Limit Cadre Power in Chinas Townships and Villages.”The China Quarterly 211.

56、Perry,Elizabeth J.2011,“From Mass Campaigns To Managed Campaigns:‘Constructing a New Socialist Countryside’.”In Sebastian Heilmann&Elizabeth J.Perry(eds.),Maos Invisible Hand:The Political Foundations of Adaptive Governance in China.Cambridge,MA:Harvard University Press.

57、Qian,Yingyi&Gérard Roland 1998,“Federalism and the Soft Budget Constraint.”American Economic Review 88(5).

58、Scott,J.C.1998,Seeing Like a State:How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed.New Haven:Yale University Press.

59、Stein,Robert M.1981,“The Allocation of Federal Aid Monies:The Synthesis of Demand-Side and Supply-Side Explanations.”American Political Science Review 75(2).

60、Zhou,Xueguang 2012,“The Road to Collective Debt in Rural China:Bureaucracies,Social Institutions,and Public Goods Provision.”Modern China 38(3).

注释

1社科学界往往抽象地探讨中央与地方关系,其实在经验层面,它主要涉及的是“条条”与“块块”关系。毛泽东曾形象地描绘过“条条”与“块块”。1956年,《论十大关系》讲话之前,毛泽东向省政府和中央部委了解情况,对当时中央部委的重要负责人员说,“地方同中央有矛盾,若干事情不放手让他们管。他们是‘块块’,你们是‘条条’,你们无数条条往下达,而且规格不一,也不通知他们;他们的若干要求,你们也不批准,约束了他们”(薄一波,1991:483)。作为“十大关系”之一,毛泽东要求发挥“两个积极性”,指出“现在几十只手插到地方,使地方的事情不好办……各部不好向省委、省人民委员会下命令,就同省、市的厅局联成一线,天天给厅局下命令。这些命令虽然党中央不知道,国务院不知道,但都说是中央来的,给地方的压力很大”(毛泽东,1977/1956:275)。

2本文主要关注中央发包项目,在转移支付体系中,地方发包项目的逻辑与其高度同构。

3这虽然有一定共识(参见陶然等,2017;王元,2009;安体富、任强,2010;李萍,2010),但也不尽然。根据审计署《关于2015年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,“均衡性转移支付中有25%也指定了用途”。这反映出不同补助划分的混乱和随意程度。但因为不掌握更细的数据,本文暂遵照这种说法。

4与国际通例相比,中国的这部分补助被国家施加了更大的限制,不仅被指定了使用领域,往往还被指定使用对象与用途,因而更加接近于专项补助。

5参见2015年国务院《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》,2017年国务院《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》等。

6参见2009年《政府核准的投资项目目录》以及2013年《国务院机构改革和职能转变方案》等。

72000年,《中央对地方专项拨款管理办法》第九条要求以“因素法”为主,但根据我们的调研和历年审计署报告来看远非如此,这才有后来的不断调整。2014年,国务院《关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见》指出,对具有地域管理信息优势的项目,主要采取因素法分配。但什么是具有地域管理信息优势?关于这一问题的解释权和决定权还在国家层面。此后,2015年《中央对地方专项转移支付管理办法》和2016年国务院《关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》试图进一步明晰央地权责,但前述难题依然未得到根本解决。

8参见国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》(2014),国务院《关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见》(2014)等。

9“大口径”和“小口径”的区分只在2017年财政决算数据中有所体现,之前均未提及,若不深究,有很强的误导性。

10除了“一般中的专项”,另一个方向是“专项中的一般”,比如,虽然列入专项补助,但近两年来,中央鼓励涉农资金实行“大专项 任务清单”模式,可谓管理(而非正式统计)层面的整块补助,下文案例将有呈现。

11遵照学术伦理,此处使用化名,下同。

12理想类型的要旨是能够更好地理解事物的本质。现实中的强弱更多是连续的,而不是二元的,四种模式也不是截然分立的,而是混合的、复杂的。

13新中国成立以来,户用沼气曾在多个地区建设。20世纪80年代初期,中央也曾提出“重视沼气池发展”,但并无实质资金扶持。2003年前,由于管理难度大,地方社会所建者绝大多数已经报废。

14主要包括防治猪瘟、瘦肉精等市场难题。

15参见2017年国家发展改革委农经司负责人就《全国农村沼气发展“十三五”规划》答记者问。

16参见国家发改委《2009年农村基础设施报告》。

17此处与龚为纲(2015)的观察异曲同工。

18近年来中央试图有所调整,比如提出“对关系群众切身利益的专项,可改变行政性分配方式,逐步推动建立政府引导、社会组织评价、群众参与的分配机制”(参见2014年国务院《关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见》)。然而至今,国家把控的投资和现代化改造逻辑,依然是绝对主导,只不过更加注重“抓大放小”而非“全面掌控”,回应性为核心的公共服务功能仍存在较严重的缺位,这是下一步国家治理现代化的重要方向。