作者:张大维 赵益晨 责任编辑:荣宇豪 信息来源:《社会主义研究》 2023年第2期 发布时间:2023-05-15 浏览次数: 19980次

【摘 要】协商程序作为基层协商民主建设的重要任务之一,与各地实际相适应的创新探索是完善基层协商民主制度、实现社会治理高质量发展的重要方向。结合村民自治第一村广西宜州合寨村新村屯的实证调研发现,协商程序创新有其内在规律。在梳理国内外已有文献基础上,引入以协商能力概念为基础的协商资本视角,对新村屯协商程序创新进行了调查梳理,认识到协商资本概念尽管能够解释协商程序创新,但同高质量协商之间仍有距离,仍需结合协商能力进行优势补充,并由此提出将协商资本与协商能力的嵌合作为协商程序创新和高质量协商发展的进路和逻辑。由此,本文得出以下基本结论:第一,协商资本作为协商能力概念的进一步拓展和延伸,为协商民主理论的深入探索开辟了新的研究方向;第二,协商资本视角下的高质量协商需要社会主义公民精神和参与意识的大力培育;第三,立足主体导向的协商资本与协商能力优势嵌合在指导高质量协商实践中更具操作性。

【关键词】协商质量;协商程序;协商资本;协商能力;高质量协商

一、文献回顾与问题提出

党的十九届五中全会明确提出,我国已转向高质量发展阶段。对于高质量发展的意涵,习近平总书记指出,“高质量发展不只是一个经济要求,而是对经济社会发展方方面面的总要求”1。因而,作为实现高质量发展的应有之义,在社会治理层面推动基层协商实践高质量建设的重要价值不言而喻。要实现基层协商民主高质量建设,须从其中关键之处着手。2 015年,由中办、国办印发的《关于加强城乡社区协商的实施意见》清晰界定了基层协商的主要任务,具体包括协商的内容、主体、形式、程序以及成果等五方面。其中,协商程序作为民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督过程中广泛应用的重要环节,在基层民主建设和基层治理方面发挥了不可忽视的作用。同时,结合已有经验,治理成效显著的地区大都能结合本地实际开拓协商程序创新,如安徽天长和宁波宁海等的议事五步工作法、广西宜州和成都新津等的议事六步工作法,等等。而对于党的十九届五中全会提出完善基层民主协商制度的“十四五”发展目标而言,鼓励并推广与当地实际相结合、形成具有地方特色的协商程序创新不失为一个重要方向,也是通向高质量协商的应有之义。

回顾对协商程序的既有研究,学者关注度相对有限,主要集中于通过实证研究重点论述了协商程序在基层民主建设和基层协商治理两方面的作用。一方面,从基层民主建设看,姜裕富指出,协商价值寓于其程序性之中,协商民主是一种程序性民主1。韩福国认为,程序是协商民主实现制度化建设的创新路径2。为有效发挥协商民主的基层实践,戴激涛提出可将协商程序应用于公共预算3,张琼则提出要将协商程序实际应用于工资集体协商实践4。另一方面,从基层协商治理出发,张晨等人认为完善协商程序可将协商民主从理念向基层日常治理实践过渡5。韩福国等人通过定量研究也发现,协商程序完善有助于提升公共治理效能6。同时,其还进一步指出协商程序可为基层治理的单中心决策应对多中心社会结构问题提供共治可能7。吴明熠同样认为,协商程序有利于完善公众参与行政决策,优化公共参与实践8。赵玉增等人进一步指出应构建符合自身特色的协商程序,提升基层治理能力9。王栋则提出了社会协商、界别协商和评议协商等三种协商程序规范以优化社会组织的协商治理效能10。张大维从协商系统理论的辨识性出发11,提出了八个协商程序标准用于高质量协商建设评估12。

综上可见,既有研究的关注点主要集中于程序化的协商实践在基层民主或基层治理中的作用和价值,而对协商程序本身的优化和发展问题研究较少。尤其是对全国业已形成的具有开拓性、甚至是标识性的地方协商程序创新,能否提升和如何改善协商质量这一关键问题,仍缺乏一个有力的解释范式和可行的实践进路,这为本文提供了进一步研究的空间。但与此同时,学界一般也认为构建协商程序能够进一步强化基层协商治理,推进共建共治共享。而这一观点与目前开展的美好环境与幸福生活共同缔造活动的“共谋”理念不谋而合。因此,基于对农村社区协商过程的实证调查,本文类型化梳理了广西宜州合寨村新村屯的协商程序创新过程,并引入新的研究视角,解读个案协商程序的创新路径和程序质量,从而阐释协商程序创新背后的高质量协商发展逻辑。

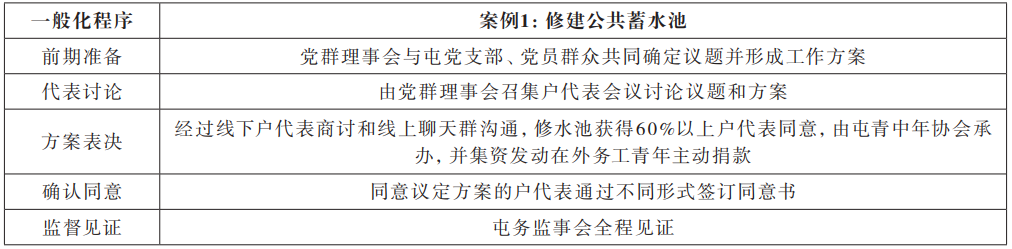

二、一般化协商程序与创新性实践:新村屯案例

广西宜州是全国首批乡村治理体系建设试点单位,我国第一个村民委员会就诞生于宜州合寨村。新村屯是合寨村的一个自然屯,在合寨村最初制定村规民约、推动建设村民自治的过程中发挥了关键作用13。近年来,为进一步规范村民自治建设,宜州区在各自然屯的村民自治实践中总结出“阳关议事六步法”。该议事程序主要通过设立屯级党群理事会、户代表会议和屯务监事会等三个主要自治组织,通过三个屯级自治主体间的互动形成六步议事法,取得了积极成效。调研团队在实地走访和入户访谈中发现,在合寨村新村屯开展民主选举后的村民自治实践,集中体现为以民主协商带动民主决策、民主管理和民主监督所形成的“全过程”民主1,并通过程序化形式融入到“阳光议事六步法”所规范的一般化协商程序之中。同时,在一般化协商程序外,新村屯还与自身特点和议题实际相结合,形成了符合自身实际的创新性实践,以增强协商议事程序的实效性。(一)合寨村新村屯一般化协商程序宜州区所推广的“阳光议事六步法”可以简要分为两个部分。其中前四步作为第一部分,均为由屯党群理事会与屯级党组织、党员和村“两委”确认议题和工作方案的过程;第五和第六步为第二部分,简要说明了召开户代表会议,开展民主议事,并形成决议和监督执行的过程。本文重点关注的协商程序在村民议事的部分,而较少讨论党组织先议制度的内容,故而将党组织确定议题和工作方案的步骤缩减为一步,也就是前期准备过程。同时,根据合寨村新村屯的《党群理事会章程》,把阳光议事六步法中的第五和第六步拓展为代表讨论、方案表决、确认同意、监督见证的四个标准化程序,加上前期准备共同形成了新村屯开展协商自治的5个一般化协商程序(见表1)。

表1:新村屯一般化协商 程序的具体内容

为便于理解,本文通过一个常规案例对上述一般化协商程序予以说明。2 0 21年,新村屯党群理事会就修建公共蓄水池问题召集了户代表会议开展讨论。受地形影响,新村屯时常出现春旱,急需一个日常蓄水设施。为此,新村屯党群理事会通过与屯党支部、党员群众商讨后确定了一个工作方案,并召集户代表开展讨论。由于新村屯常年有大量青年人(同时是户代表)外出务工,因此征求户代表意见的过程就分为线下户代表开会商讨和线上聊天群的网上商议。最终,公共蓄水池的议题获得了6 0%以上户代表的同意,所有同意该议题的户代表可以通过不同形式签订同意书作为证明。同时,屯务监事会全程见证了上述讨论和签订过程(见表2)。

表 2:修建公共蓄水池的协商程序

(二)新村屯协商程序的创新性实践

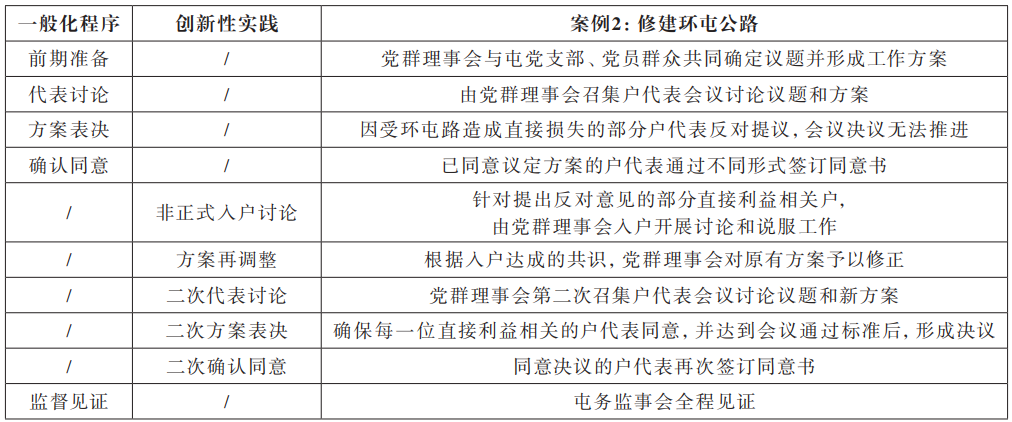

如上所示,在新村屯自治实践中,一般化的协商程序多适用于常规性公共议题,而当涉及到一些特殊问题时,新村屯党群理事会也能根据实际情况在5个标准化程序外拓展新的协商程序,在实现屯内公共利益最大化的同时提升了屯内自治公信力,并由此形成了新村屯协商程序的创新实践。经过与新村屯党群理事长的访谈,梳理了两个代表性案例进行分解,阐明其程序创新的原因和过程。

案例1是修建环屯路。因环屯路必须经过几家农户承包地,但党群理事会没有更好的解决办法,便先提出一个方案让户代表讨论。尽管在户代表会议上多数同意修建,也签订了同意书。但其中几家利益相关农户的极力反对使这项议题难以为继。党群理事会成员便在第一次户代表会后,以非正式方式开展家访,通过与每一户的私下讨论尽可能达成共识,同时也相应调整工作方案,并召集第二次户代表会议进行讨论。在确保每一位利益相关户代表同意且总数达标后,才形成最终决议,并再次签订同意书。屯务监事会成员全程见证(见表3)

表 3:修建环屯路的协商程序

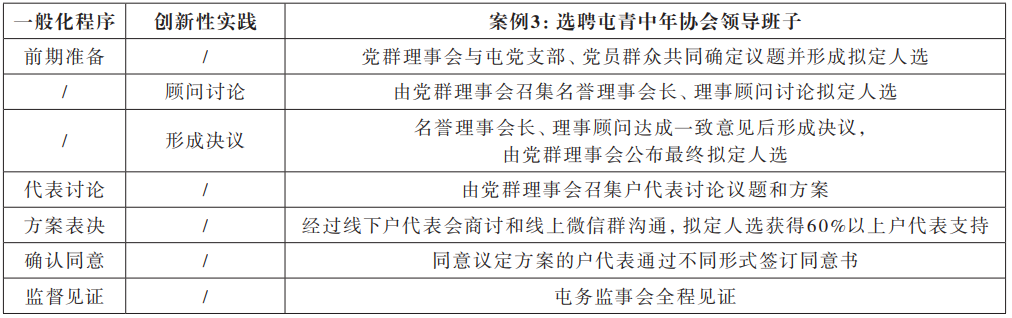

案例2是选聘青中年协会领导班子。青中年协会是新村屯的重要社会组织,是组织并引导屯内青年群体的主要载体,在屯内公共事务中发挥着重要力量,因而其领导班子成员的推选工作十分重要。为此,新村屯在一般化程序外延伸出更具创新性的协商程序,通过把曾任村屯公职的村民纳入顾问组织,授予其名誉理事长和理事顾问等职务,并凭借其工作经验,对党群理事会提供重要参考和建议。在选聘青中年协会领导班子的议题上,党群理事会在通过前期准备提出拟定人选后,要先交由屯内顾问组织讨论,在名誉理事长、理事顾问等所有人达成一致意见后,党群理事会再公布最终拟定人选,交由户代表会协商讨论,并形成最终决议。屯务监事会同样全程见证(见表4)。

表 4:选聘屯青中年协会领导班子的协商程序

三、协商程序的创新路径:一个协商资本的视角

上述案例充分展示了一般化协商程序及其创新性实践的具体过程。为了深入解析协商程序的创新路径,下面通过协商资本的视角予以阐释。

(一)协商资本的概念提出和理论意涵协商资本作为一个学术概念在国内还少有涉及,在国际上也属于前沿话题。协商资本是基于社会资本和协商民主理论基础上的融合创新,其提出在某种程度上源于对协商能力研究的批判性反思,致力于提高协商质量。在协商能力的研究中,学者们多从协商能力的理想化情境出发,认为协商能力对于个体而言是平等的和普遍的。而Kevin Ol s on发现,现实问题在于,人的能力不存在绝对平等,于是这种能力的不平等会在协商中延续下去,可能导致某些人的协商能力表现得高于他人,使实际的协商过程复制了社会差异而非削弱这种影响1。基于此,M a rku s Holdo进一步指出,应该从协商能力之外更多关注能力本身的意义和价值2。换言之,在关注参与主体协商能力的同时,更要关注不同主体间协商能力能否被认可,只有那些能够被特定协商场域认可的协商能力发挥,才能达到Pie r re Bou rdieu所描述的“感知和承认为合法的”3,从而影响其他协商主体对某一特定议题的认知和态度,协商资本的概念也由此应运而生。

所谓协商资本,是指个人或群体在特定场域中基于一定声望和认可而获得的资源,且能通过履行与协商议题相关的“公民义务”而不断累积4。这就意味着,协商资本的积累有着更具包容性的时空范围,而不局限在特定的协商场域5。协商资本的来源也拓展为参与主体在其他时空范围对协商议题持久关心和主动了解的过程,并由此积累了公民参与公共事务的义务和责任。除此之外,A f s oun A f s a hi的研究还指出,在特定场域内的协商资本既可以投资也可以撤出,是否投资或撤出取决于参与主体的特定意愿,积极投入协商资本的主体能够围绕一定的议题和规则展开积极讨论和对话,并在对话中逐渐获得认可6。

综合前述学者的观点可知,作为主动将协商资本投入到议题中的个体,其能在特定协商场域中获得更多认可,并作用于其他协商主体对协商议题的认知和看法。同时,尽管协商资本的发挥需要个体具备一定的协商能力,但更重要的在于参与主体在各种不同的时空场域对协商议题本身的了解情况。只有积累了一定量的协商资本,参与主体才能以沟通的方式表达对协商议题的看法,并收获相应承认与声望。

协商资本视角的引入对于考察合寨村新村屯协商案例中的程序设置问题极富启发意义。将前文三个案例的不同协商程序透过协商资本的视角予以深入考察后发现,不同协商主体间表现出的差异化协商资本特征为新村屯协商程序的创新性实践埋下了伏笔,并由此表现出协商主体、协商资本与协商程序之间的逻辑关联。

(二)案例中不同主体间协商资本类型

在前述的三个案例中,可将参与协商过程的主体简要分为四类,分别是党群理事会成员、户代表会的普通村民、受议题直接影响的利益相关户及被党群理事会聘请的名誉顾问。其中,党群理事会作为由屯内选举产生的自治管理组织,是屯内协商自治的责任主体,因而党群理事会成员更多以协商程序主导者的身份参与到每一项具体议事程序中。因此,党群理事会的协商资本暂且不在讨论范围之内。本文所关注的是其他三类主体的协商资本对协商程序的影响。根据协商资本特征,可将除党群理事会成员外三类主体所表现出的协商资本类型予以分类。

第一,屯内普通村民的协商资本主要源于对协商议题的特定投入。因其对公共事务的参与和了解水平相对有限,一般来看,其难以在会议之外积累一定的协商资本,更多地是在会议现场从党群理事会成员处公开了解议题的关键信息,并结合自身经验形成特定议题下的群体话语和协商资本。

第二,第二,利益相关村民的协商资本主要源于对协商议题的固有投入。因其对议题所涉及自身利益部分必然拥有更多的关键信息,这便成为其协商资本的主要来源。由此,对协商议题的固有投入便是其主要的类型特征

第三,名誉顾问的协商资本主要源于对议题相关事务的长期投入。因其曾任村屯公职的经历使其积累了丰富经验,对一些特定事务的处理较于普通村民更为稳健,而这些经验也必然成为其积累下的协商资本,能够在特定议题中发挥关键作用。

(三)协商资本对协商程序创新的影响

在此基础上,结合新村屯的三个案例可进一步展现不同类型的协商资本对协商程序创新性实践产生的不同影响。

第一,普通村民特定投入的协商资本可通过一般化协商程序予以吸纳。在新村屯一般化协商程序中,代表讨论和方案表决程序的确定,既与普通村民的协商资本存在关联,更与民主协商的价值目标息息相关。通过普通村民协商资本的特定投入,表达出有价值的观点和看法可以为议题方案的实施和推进提供更多有益的补充和修正,这也是设置代表讨论和方案表决程序实现民主决策的重要原因。但同时,将村民代表纳入民主协商程序,也是展示新村屯协商民主合法性的关键步骤1。因此,换个角度讲,哪怕普通村民没有投入必要的协商资本,但只要按照流程通过了代表讨论、方案表决程序,便已经为议题方案的通过奠定了合法性基础。由此可知,普通村民特定协商资本的投入只能是一般化协商程序的充分不必要条件,对协商程序创新实践的影响相对有限。

第二,利益相关村民固有投入的协商资本影响催生了非正式入户走访程序。由案例2可知,党群理事会必须尊重所有受环屯路影响的相关农户的诉求表达,哪怕是在已经获得多数支持情况下,党群理事会仍需通过非正式入户走访再与这些反对者进行沟通,并逐步达成最终共识。而这种创新性程序的延展显然是受每一个利益相关农户所掌握的协商资本的影响,正是由于党群理事会对其协商资本的认可,并鼓励其通过非公开渠道表达利益诉求,才会延伸出该程序尽可能地考虑这些“关键少数”的意见,毕竟不充分考虑利益相关方的协商程序只会失去更多村民的信任。

第三,名誉顾问长期投入的协商资本影响形成了特定议题的事前咨询程序。由案例3可知,党群理事会在一些需要经验指导的议题方面较于普通村民格外需要名誉顾问们的意见和建议,必然因其在某些特定议题上的建议更具有参考价值,使之从一般化的代表讨论和方案表决程序中剥离出来,提升特定协商议题的实效性,并由此形成了特定议题的事前咨询程序。

(四)协商主体、资本与程序内在关联

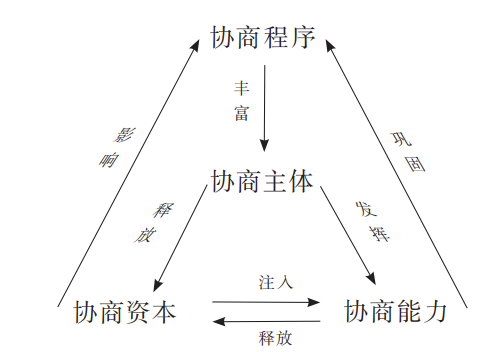

从前述分析可以看到,不同主体间形成的三类协商资本及其对协商程序不同程度的影响,由此可以简要梳理出协商主体、资本和程序之间的逻辑关联,形成对协商程序创新路径的逻辑阐释(见图1)。具体来讲:

图 1:协商主体、协商资本与协商 程序的内在关联

一方面,不同协商主体能释放出不同特征的协商资本。因不同主体对不同议题的了解程度不同,因而也必然具有不同特征的协商资本。能够识别不同协商资本之间的差异既是协商程序创新的关键环节,也是协商程序主导者治理能力的重要体现。

另一方面,不同特征的协商资本能够影响甚至拓展出创新性协商程序。不同特征的协商资本首先会通过一般化协商程序发挥影响,如果协商主体所投入的协商资本能够通过一般化协商程序予以吸纳,便可以顺利推进到下一阶段的一般性协商程序。可一旦协商主体所投入的协商资本对议题影响重大,公开性、一次性的一般化程序难以使其意见得到充分表达时,协商程序的主导者就必须尊重相应主体意愿来创新协商程序,确保相应协商主体拥有充分表达的渠道,稳固协商自治本身的公信力和实效性。

四、协商程序质量进路:协商资本嵌合协商能力

透过协商资本可以清晰观察到协商程序从一般化到创新性的发展路径。即正是由于不同议题、不同主体间协商资本的差异对协商程序的影响使后者有了更多创新的可能。但同时,协商资本能够对协商程序施加影响只是由于主体以协商资本为基础获得了一定的认可度和话语权,但在实际过程中能否落实正确处理发扬民主和提高效率的关系,既依靠群众、发扬民主,又要防止议而不决、决而不行的要求1,既是对协商程序创新的质量考验,更是对高质量协商发展逻辑的追问。

对于理解何为高质量协商程序,在中共中央、国务院印发的《加强和完善城乡社区治理的意见》中指出,要“推动形成既有民主又有集中、既尊重多数人意愿又保护少数人合法权益的城乡社区协商机制”2。这一论述为构建高质量协商程序提供了三点发展依据,即既要充分发扬民主,又要通过集中兼顾效率,并在此过程中加强和完善社区治理。要达到这一高质量要求,仅通过发掘参与者的协商资本显然不够,仍然需要“支持和帮助居民群众养成协商意识、掌握协商方法、提高协商能力”。

尽管协商资本脱胎于协商能力,但对后者在国内外都有一定研究,其中国外研究更为深入,一般认为协商能力既表现为个体能力的差异3,也反映了制度环境的影响4。同时,已有研究根据我国协商实践指出,协商质量的提升与协商能力密切相关5。其中,协商能力表现为协商属性,而协商质量则是基于不同属性协商展现出的特性6。呈现出怎样的特性自然离不开其属性本身的优劣。协商程序作为评量协商质量的关键环节,自然也需要以协商能力的运转带动协商程序的高质量发展7。但只注重协商能力建设的协商程序无法真正使协商主体参与到议题本身的讨论中来,仅是将协商看作一种达成合法性目标的技术手段,而忽视协商对“尊重多数人意愿又保护少数人合法权益”的民主价值要求,同样也难以达成协商治理的目标8。

由此看来,不同于前述西方学者对协商能力的批判及对协商资本的重视,本文通过对新村屯的实证案例研究后发现,协商资本与协商能力的优势衔接与嵌合是协商程序进一步优化的重要进路,这主要体现在以下三个方面:

(一)协商资本与协商程序创新质量的外在耦合

一方面,不同主体间的协商资本为协商程序创新提供更多可能性。新村屯除了上述案例外,还通过党群理事会不定期召集妇女大会,通过旅游、野餐等形式把屯内留守妇女召集起来,在休闲娱乐的同时商讨成立新村屯儿童关爱组织等议题。之所以绕过户代表会直接召开妇女大会,显然是由于留守妇女群体基于性别所拥有的协商资本的异质性使然。综上可见,不同主体间的协商资本使创新性的协商程序有了更多发展可能。

另一方面,协商程序的创新使主体参与和协商资本投入更具主动性。协商资本能否被识别是这一概念能否被运用的关键点。以新村屯修建环屯路为例,因为党群理事会一开始就注意到受环屯路影响的几个利益相关户的协商资本,并通过非正式入户的形式表达对其意见的重视,协商互动的过程才有继续发展的可能。显然,通过协商程序展现出对主体协商资本的认可和尊重会激发更多参与动力。

(二)协商能力与协商程序创新质量的内在互动

一方面,协商能力为协商程序创新提供了充实效能感。将新村屯修建环屯路和选聘青中年协会领导班子的案例进行比较,在两个案例中党群理事会都在一般化程序外进行拓展,尽管利益相关户和名誉顾问都有值得党群理事会认可的协商资本,但从访谈对象的直观感受看,与后者开展协商的效能感明显优于前者。这种效能感的差异显然源于两类主体的能力差距。由协商能力所产生的效能感能够进一步激发协商程序的价值,间接巩固和强化协商程序的现实意义。

另一方面,协商程序的高质量创新离不开协商能力的内在强化。如前所述,对任何协商程序来说,协商能力都是必不可少的重要条件。对于新村屯的三个案例而言,若能整体提升不同主体的协商能力,那么每一次创新性协商程序实践便能从效率层面将协商程序带入到新的发展阶段。

(三)协商资本与协商能力嵌合的协商程序

前述两点具体分析了协商资本和协商能力在协商程序创新质量上的各自优势,但同时,协商资本与协商能力彼此关联,协商资本不只是对协商能力的批判。在实证调研中发现,协商资本与协商能力具有互为补充的嵌合特征。一方面,协商能力能为拥有协商资本的主体提升个体技能、规则适应上的表现力,强化主体发言的认可度,提升民主协商过程的效能感;另一方面,协商资本能为拥有协商能力的主体提供参与讨论的必要信息,使协商能力的发挥有的放矢,发扬公共参与的民主精神。协商资本与协商能力的优势互补在兼顾了民主和效率的同时,实现了要素衔接下的优势治理1,为协商程序高质量创新提供了重要保证(见图2)。

图 2:协商 程序、协商资本和协商能力之间的内在关联

五、以协商程序创新指向高质量协商的发展逻辑

提升协商质量,关键在于强化“共谋”的内生机制。对此,本研究提出以发展高质量协商程序增强协商质量,推动共同缔造的深化实施。从前文分析可以看出,高质量协商程序的建设总体来看有两方面指向。一方面是立足实际和地方特色创新协商程序;另一方面是从协商质量本身着手提升协商效能。本文基于对协商程序、协商资本、协商能力之间关系的个案阐释,可得出以下主要结论:

第一,协商资本作为协商能力概念的进一步拓展和延伸,为协商理论探索开辟了新方向。协商资本产生于协商能力,但同时又区别于协商能力的一般定义,强调以认可度看待不同主体在正式协商中可获得的资质。认可度的获取虽有着能力上的区别,但更多源于对协商议题的认知程度。此外,协商资本视角的另一突破在于其打破了传统协商研究的时空局限,认为协商资本的生成与积累可通过除正式协商活动外的其他日常时空得以完成,这一观点与协商系统理论的观点具有相似之处,为协商理论提供了发展空间。

第二,以协商资本透视高质量协商需大力培植社会主义公民精神和参与意识。协商程序的创新确实基于主体协商资本的差异,但协商资本的差异性并非一成不变,而是与主体的能动性密切相关。只有那些具备社会主义公民精神和参与意识的主体才能更加主动地以公共服务精神参与具体治理过程1,积累协商资本,为参与协商程序做好准备。相反,一些毫无准备的主体参与不过是虚有其表,充其量只能提升协商结果的合法性,难以企及协商本身对民主和治理层面的追求,也与高质量协商的要求背道而驰。

第三,立足主体导向的协商资本与协商能力优势嵌合在推动高质量实践中更具操作性。结合实证研究发现,协商资本与协商能力之间存在优势嵌合的可能。同时,无论是协商能力还是协商资本的研究最终仍是以强化协商主体的质量为目标的,而协商主体的培育和提升在实践层面有较强的操作性。因此,这种立足协商主体的研究进路有利于学者从实践层面深度参与协商过程,更好地指导高质量协商实践。

参考文献

《习近平在参加青海代表团审议时强调坚定不移走高质量发展之路坚定不移增进民生福祉》,《人民日报》,2021年03月08日。

姜裕富:《村民决策中的协商程序——以浙江省衢州市“民主决策五步法”为分析背景》,载于《调研世界》2006年第10期。

参见韩福国:《超越“指定代表”和“随机抽样”:中国社会主义复式协商民主的程序设计》,载于《探索》2018年第5期。

戴激涛:《协商机制在预算审议中的引入:财政民主之程序构造》,载于《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2010年第6期。

张琼:《基于协商民主的工资集体协商程序完善研究》,载于《湖北社会科学》2012年第3期。

张晨、赵云云:《走向程序民主:城市社区基层议事协商机制的建构——以苏州工业园区Q社区实验为例》,载于《地方治理研究》2017年第3期。

韩福国、萧莹敏:《协商民主的基层实践程序与效能检验——浙江温岭参与式公共预算的制度分析》,载于《西安交通大学学报(社会科学版)》2017年第5期。韩福国、胡春华、徐晓菁:《协商式共治:“社区共营”的中轴性程序及其创新价值》,载于《新视野》2020年第3期。

吴明熠:《从听证走向协商:公众参与行政决策的实践反思与程序嬗变》,载于《甘肃行政学院学报》2020年第2期。

赵玉增、毕一玲:《基层协商民主与治理能力现代化及其程序规制》,载于《济南大学学报(社会科学版)》2020年第6期。

王栋:《社会组织参与协商治理程序的规范化逻辑》,载于《天津行政学院学报》2015年第6期。

张大维:《社区治理中协商系统的条件、类型与质量辨识——基于6个社区协商实验案例的比较》,载于《探索》2020年第6期。

张大维:《高质量协商如何达成:在要素-程序-规则中发展协商系统——兼对5个农村社区协商实验的评量》,载于《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2021年第3期。

参见谢树强:《走进共和国史册的小村——广西宜州合寨村纪事》,作家出版社2011年版,第122页。

张大维、赵益晨:《引领式协商:协商系统理论下党领导自治的新发展——以广西宜州木寨村为例》,载于《湖湘论坛》2021年第5期。

Olson,K.,"Legitimate Speech and Hegemonic Idiom:The Limits of Deliberative Democracy in the Diversity of its Voices",Political Studies,Vol.59,No.3,2011,pp.527-546.

Holdo,M.,"Deliberative capital:recognition in participatory budgeting",Critical Policy Studies,Vol.10,No.4,2015,pp.391-409,pp.391-409.3 Bourdieu,P.,"Social Space and Symbolic Power",Sociological Theory,Vol.7,No.1,1989,pp.14-25.

张大维:《包容性协商:中国社区的协商系统模式与有效治理趋向——以天长市“11355”社区协商共治机制为例》,载于《行政论坛》2021年第1期。

Afsoun Afsahi,"The Role of Self-Interest in Deliberation:A Theory of Deliberative Capital",Political Studies,First Published Online January 20,2021,(https://doi.org/10.1177/0032321720981491.)

Dingwerth,K.,The New Transnationalism:Transnational Governance and Democratic Legitimacy,Palgrave Macmillan,2007,p.28.

参见《中办国办印发<关于加强城乡社区协商的意见>》,《人民日报》,2015年07月23日。

《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》,《人民日报》,2017年06月13日。

Parkinson,J.R.,Deliberating in the Real World.Problems of Legitimacy in Deliberative Democracy,Oxford University Press,2006,p.150.

Pedrini,S.,"Deliberative Capacity in the Political and Civic Sphere",Swiss Polit Sci Rev,Vol.20,No.2,2014,pp.263-286.

参见张大维:《党领群议:协商系统中社区治理的引领式协商——以天长市“1 N X”社区协商实验为例》,载于《中州学刊》2020年第10期。

Berg,M.,Lidskog,R.,"Deliberative democracy meets democratised science:a deliberative systems approach to global environmental governance",Environmental Politics,Vol.27,No.1,2018,pp.1-20.

张大维、张航:《农民协商能力与农村社区协商系统质量关系研究——基于乡村建设行动中三个农村社区协商实验的比较》,载于《中州学刊》2021年第11期。

参见彭莹莹:《协商治理与社会矛盾化解》,载于《社会主义研究》2021年第1期。

张大维:《优势治理的概念建构与乡村振兴的国际经验——政府与农民有效衔接的视角》,载于《山东社会科学》2019年第7期。

参见张大维、赵益晨、万婷婷:《将服务带入治理:社区能力的现代化建构——服务要素叠加框架下武汉社区抗疫多案例比较研究》,载于《社会政策研究》2021年第2期。