作者:胡航军 张京祥 责任编辑:许家秀 信息来源:《国际城市规划》 发布时间:2022-01-16 浏览次数: 12082次

【摘 要】随着经济社会的巨大发展与城镇化的快速推进,传统的乡土中国正在土崩瓦解,引发了以人口收缩为主要表征的乡村收缩问题。本文在解读中国乡村收缩总体特征的基础上,辨析了国内相关研究的内涵,认为当前的收缩乡村实践存在消极抵制收缩与过分聚焦空间的误区。通过梳理国际普遍的态度演进与应对之策,文章认为国土空间规划体系下的村庄规划需要超越狭义关注空间的精明收缩理念,在立足独特机制的基础上,从发展范式转变、规划体系转型、治理模式创新等多方面的探索来匹配现实的收缩趋势,最终促进乡村地区的治理现代化与可持续发展。

【关键词】乡村收缩;国际经验;精明收缩;乡村治理;村庄规划;可持续发展

引言

改革开放以来,我国的社会经济发展取得了空前成就,传统以农村、农业、农民为中心的“乡土中国”随着城市的快速扩张而逐步瓦解。乡村不仅淡出了社会生活的中心舞台,更因人口的持续收缩导致了经济、社会、环境等多方面的式微。第七次全国人口普查的数据显示,我国的城镇化率达到63.89%,比十年前提高了14.21个百分点,但流动人口的总量达到了约3.76亿人,户籍人口城镇化率仅45.4%,仍然具有很大的城镇化潜力。国家“十四五”规划也明确提出推进以人为核心的新型城镇化,意味着今后很长一段时间内乡村人口向城镇持续迁移的态势不会改变。如何协调好城乡之间的复杂关系成为这一过程的重中之重,由此引发的对偶命题便是:城市要“精明增长”,农村聚落要“精明收缩”[1]。面对乡村收缩这一新命题,部分学者就乡村人居空间精明收缩的内涵与实现路径展开了深入的研究[2,3,4],然而类似以传统物质空间为主要抓手的相关研究并未关注对自下而上乡村内生动力的培育与引导,也亟须与现行的国土空间规划体系进行良性的互动与整合,尚未形成系统的、能指导乡村在人口收缩情境下实现可持续发展的理论与方法。未来,乡村收缩不仅会发生在那些偏远的地区,也会成为全国范围的普遍问题,明晰破题的路径对于乡村社会的持续发展、村庄规划的有效落地以及城镇化的良性推进都具有重要意义[5]。

诚然,我国乡村收缩的机制、特征与国外存在较大差异,应对之策也当有别。但是人类聚落的一般形式起源于乡村,基于人类自我发展和横向竞争的需求而逐渐发展为现代、高效的城市聚落,这一过程隐喻着乡村收缩的必然性,所以乡村地区的收缩问题也是一个全球性的议题。一些业已步入城市化后期的国家较早认识到了乡村收缩带来的影响,在长期应对的过程中,形成了丰富的理论经验与实践反馈。基于此,本文在对国际经验进行有机借鉴的基础上,尝试探究匹配人口收缩趋势的村庄规划与治理方案,旨在为收缩乡村的未来实践提供一定的参考。

1 乡村收缩的一般规律与在地应对

1.1 乡村收缩的普遍过程与原因

乡村收缩作为一种普遍过程,最直接的表现就是人口总量的持续减少,最终渗透到经济、社会、文化等各个方面,引发从硬件到软件再到思维的向下负向螺旋[6]。人口的减少直接影响乡村的硬件设施,人居空间的荒废、公共基础设施的压缩、经济产业的衰败等都对乡村社会的物质基础带来极大挑战。硬件的持续收缩继而影响到当地居民的行为,甚至瓦解原有的社会结构与生活方式,最终反映在人们的价值观和思维判断上:人们觉得自己生活的乡村不如其他人口增长的地方,陷入一种收缩导致的悲观情绪。

经济结构的现代化转型通常被认为是导致乡村收缩的主要原因。经济发展从农牧业主导向第二、第三产业的转型使得效率更高的城市成为核心增长动力。乡村经济持续衰退、预期报酬下降、工作机会缺失迫使人们尤其是受过良好教育的年轻人不得不向城市迁移,最终孕育了乡村空心化、老龄化的危机。此外,空间发展范式的固化也在无形中推动乡村的收缩,强调聚集效应的空间建设理论的持续应用使得外围边缘乡村在很长一段时间内都不被重视,不均等的公共服务、教育设施拉动着乡村人口向城镇迁徙。

1.2 中国乡村收缩的总体特征与机制

不同社会土壤孕育出不同的城乡社会,在乡村收缩的一般规律之外,我国乡村地区的收缩还呈现出以下几方面的主要特征:

乡村收缩规模巨大且进程被压缩。中国长期以来是一个农耕文明国家,乡村与农业构成了经济社会的基本结构。然而,近几十年来经济的快速增长使得我国的城镇化率较改革开放之初提升了约46%,这一人类历史上速度最快、规模最大的被“压缩”的城市化进程[7],拉动着数以亿计的乡村人口进入城市。在受到人们广泛关注的城市化背面,意味着相似规模与速度的乡村收缩过程,由此产生了一系列“不良反应”。

大量流动人口这一不确定因素与乡村收缩伴生。传统的乡土社会具有强烈的地方性,地域上的限制使得区域之间接触较少,终老是乡是常态的生活[8]。但交通工具的发展、人口制度的趋松、预期收益的此消彼长[2]等变化使得人口自发从落后地区向发达地区聚集,形成了代际分工、“候鸟式”迁徙等中国特色。在土地与户籍制度的约束下,人们既不愿意放弃在乡村固化的资产,又难有动力融入在外的城市生活,导致流动人口数量比十年前只增不减,乡村收缩始终面临巨大的不确定性。

乡村收缩呈现出人口减少但空间建设增多的悖论。较低的建设成本与安土重迁、荣归故里的传统思想推动很多流动务工人员、在外定居人口往往将积累的财富通过空间建设的方式转移回故乡。因此,尽管常住人口的规模在变小,众多乡村反而在空间上呈现出进一步蔓延扩张的态势,造成了严重的闲置荒废[9]。

乡村收缩的过程也是原有社会功能消亡的过程。在熟人社会组成的传统乡村,失范的行为很容易损害自身的长久利益,社会在良风美俗的约束下秩序井然。然而,人口的大量流失打破了原有的社会关系网络,原子化的乡村难以形成尊重集体利益的共识,冲突与矛盾愈发频繁。在此基础上,传统家规村约式的治理模式并不适应新的社会发展阶段,对外沟通、调解纠纷、互帮互助等原有的社会功能正在逐渐消亡。

1.3 应对收缩的在地视角与实践演进

意识到乡村地区的收缩问题后,我国的相关研究呈现两种截然不同的认知视角——在收缩中寻求振兴与乡村地域的顺势收缩。第一种声音认为收缩是乡村发展不充分的写照,通过乡村振兴的外部要素投入与内部资源整合,可以提升发展质量、重新焕发乡村活力[10,11];第二种声音认为乡村收缩是不可避免的未来趋势,并将最初运用于城市的精明收缩理论1引入乡村,认为可以通过空间和公共资源的合理收缩与调配来优化农村的三生空间[14,15,16],从而利用有限的资源提升社会整体福利[2,3,17]。相应地,我国21世纪以来的乡村规划建设实践也在这两个方向之间摇摆:一方面,从社会主义新农村、美丽乡村建设,再到近些年田园综合体的打造,无论是物质空间的改善还是乡村产业的培育,都希望通过规划来引导式微的乡村重新走向复兴;另一方面,随着城乡建设用地增加挂钩等配套政策的出台,乡村要保护耕地、控制建设用地的基本思路确立,以空间收缩、土地整治、设施集约为主要策略的乡村规划近年来不断涌现[18,19]。

对于前者而言,尽管乡村的振兴与收缩可以并行不悖,但一般意义上的振兴策略适用于任何发展条件的乡村,在收缩的必然趋势下,资本与政策也更倾向于那些基础较好、有潜力的村庄,而不是那些发展环境趋紧的边缘乡村。如前所述,我国的乡村收缩规模巨大且不确定性极强,希冀通过乡村振兴解决普遍的收缩问题需要付出巨大的社会代价,又不能在本质上促进可持续内生动力的产生。而后者以精明收缩为导向的研究较好地回应了人口减少与空间建设增加的现实悖论,在顺应未来趋势的基础上为收缩乡村的规划提供了价值观上的指导。但相关的研究与实践大多还是拘泥于传统的规划建设理念,把重点仍然放在空间上,忽视对乡村社会功能的重塑——不仅没有关注到在其中生活的村民主体,更没有探讨构建合理的调适机制来支撑村庄规划与收缩治理等措施的落实[20],甚至出现了撤村并居、万顷良田工程等“项庄舞剑、意在沛公”的乱象[21],自然无法体现国土空间规划体系下实用性村庄规划的全部内涵。乡村的精明收缩不该只是空间的加减法,更应当在此过程中尝试回应好乡村治理现代化、新型城镇化、空间规划体系重构等宏大命题。如何取长补短进而从狭义聚焦空间的乡村精明收缩规划,走向关注乡村整体社会可持续发展的收缩治理?这是未来一段时间内值得研究的关键议题。

2 应对乡村收缩的国际经验及启示

2.1 从抵制到拥抱的态度演变

日本近代以来的城市化发展历程与我国类似,二战后经济社会的飞跃与快速的城市化进程同轨,城市化率从1945年的27.8%跃升到1975年的75.9%。在大都市起飞的另一方面,农村地区一直在萎缩,很多村庄消失了,甚至被“出售”了。可以说,日本战后的发展奇迹是以乡村的颓败为代价的[22]。为了应对收缩产生的棘手问题,日本最初遵循凯恩斯主义进行了强有力的国家干预,通过增加支出与赤字对人口稀少地区进行基础设施补贴。的确,对于日本这样的发达国家,只要政府给予特殊的保护,这些村庄的基本生存不会受到质疑,然而大量基础设施的投资建设并没有恢复社会经济的活力,反而加剧了它们对政府控制的公共工程的依赖。自1990年代以来,日本转而采用备受关注的内生发展策略,侧重提升村庄在文化创意、生活水平等方面的质量,这一战略效果通过一村一品(OVOP)运动得到充分证明[23],诸多村庄充分发挥自身优势打造了越后妻有大地艺术节、雪子寿司等诸多地方特色的品牌。相关法律法规的变化也直接体现了主流思想从干预到适应的流变:1960年代关注自下而上开发建设的《山村振兴法》转向近年来强调促进社区全面自治发展的《人口稀少地区独立促进特别法》,在基础设施“硬”发展的基础上寻求“软”发展[24](表1)。

表1 日本乡村收缩相关法律的演变

类似的态度演变也发生在欧洲地区。在乡村人口向城市迁徙的渐进过程中,欧洲不仅遭遇了设施短缺、环境污染、失业激增等一系列城市问题,也遭遇了乡村边缘化、基础设施萎缩、生活质量下降等乡村收缩问题[25]。在某些地区,乡村的转型甚至比城市更为激进,但其所面临的多重挑战却只能通过零碎的技术创新来应对[26]。在乡村收缩问题刚刚提上议程之初,惯用的增长导向规划仍被使用以抵抗收缩引发的一系列衰败问题[27],人们普遍认为当前的人口减少可以通过增加投入以吸引新的人群和企业来解决,例如英国就选择坚持增长导向,严重依赖移民(主要来自东欧地区)来维持农村工业的模式与服务[28]。然而,除非人口总量持续增长,或者投入大量资源吸引移民,否则这样的应对策略就变成了城市与乡村、乡村与乡村之间的“零和博弈”[8]。其他类似的尝试也始终没有走出一条适合广大收缩乡村的可持续发展道路:德国抵制收缩的试点项目Land(auf)Schwung中,以增长为重点的振兴政策在实践中被证明不适合经济基础薄弱的收缩乡村,此类试点计划往往存在新颖性与实用性之间的冲突,常常反过来加剧这些地区的外部依赖,尽管它们旨在增强和培育这些地区[29] (图1);由法国发起并发展到全欧洲的LEADER系列计划2,旨在通过多方合作的试验项目强化地方特色与参与,在维持农村地区活力和健康发展方面取得了巨大成就[30],然而也有研究指出,项目大量资金的注入伴随着复杂要求,严重损害了项目本身的实用性与创新性[29,31],同时也易引发相邻地区之间的发展不平等。经过多年的探索,对待乡村收缩问题的态度从忽视到反击,再到管理、利用,一个较为统一的意见逐渐形成:收缩作为乡村发展的模式之一,应该与增长并驾齐驱[32],在充分利用现有资源基础上,可以通过引导与加强自下而上的治理来努力改善生活质量[33]。

图1 德国地区人口收缩趋势与Land(auf)Schwung试点项目所选区域

2.2 耦合自下而上的非正式规划与倡议

在解决乡村收缩问题时,一个重大的关键问题就是这些地区需要什么类型的规划?尽管瑞典与荷兰在人口、地理方面存在本质差别,但在同样较为硬性、强制的正式规划背景之外,一个类似的答案被采用——收缩乡村的居民意见被广泛鼓励表达,生活需求、本地隐性知识与共同价值观等汇总形成的非正式规划举措体现在从基础设施维护到文化活动安排的方方面面[34]。这些自下而上形成的非正式规划能更好地利用当地现有的资源,从而更高效、更实用地增进当地社区的整体利益。

为了更好地刺激和引导自下而上的内生力量,荷兰政府提供了专门的经济预算用于实现居民提出的社区倡议项目,通过部分权力的下放来提升居民生活质量:在荷兰诺戴克这个拥有840名居民的村庄,人们决定建造一个体育中心供当地小学与社区活动使用。虽然规划部门拒绝了这项建议,村民还是成功向地方政府申请了特殊补贴,并利用各自的资源组织了方案竞赛,紧张的预算出乎意料地收获了一系列具有创造性的方案。尽管正式的规划程序和土地分配计划仍然存在,建成的体育中心却可以独立于市政决策以外,发挥服务于社区日常的巨大作用[35](图2)。在瑞典林雪平市的Bestrop社区,学校因为入学人数不满足市政府的最低标准而不得不面临关闭,然而当地人知道有几个年轻家庭可以在不久的将来提供足够的学生,最终,他们利用令人信服的文件说服了市政当局,原本面临关停的学校得以继续运行。除了村民的力量以外,非政府组织也在正式制度与非正式倡议之间嫁接了沟通的桥梁。在荷兰兴起的非政府组织海尔德兰乡村房屋和小城镇协会(DKK)3通过收集地方村民的利益诉求和发展共识,与地方政府进行良好的沟通和论证,从而使得村民的意见更有可能被纳入正式的规划体系(表2)。信息的交流与利用也发生在相反的方向——瑞典的HSSL组织4开发了地方经济分析(LEA)工具来为收缩地区的公民解读政府的具体政策,帮助他们清晰认识到未来的发展图景,进而构思更符合公私双方利益的行动战略。欧洲地区的实践充分证明,这样自下而上的行动有助于地方自豪感和依恋的产生[34,35],对于收缩的乡村而言,这不仅能唤醒人们承担起当地的责任,更是一条独立于外部依赖的可持续发展道路。

图2 荷兰De Achterhoek地区社区主导规划项目的分布及其正式/非正式性演变

表2 DKK部分项目的具体内容

2.3 在社区营造中寻找“超越增长”的生活

尽管日本制定了诸多政策应对乡村收缩引发的一系列问题,促进了部分村民的回流,但总体来说对中心化的城市体系影响非常有限[36]。多年来收效甚微的政策与实践使得部分学者认为大部分日本乡村将不可避免地继续萎缩,目前处于崩溃边缘的社区在不久的未来就会消失,与其讨论如何振兴社区,更应当讨论如何过得更好,最终催生了这样一个问题:农村地区是否到了执行“超越增长的生活”的时候了?[37]在这种情况下,质疑增长的必要性,寻求有效管理人口减少产生的问题并且专注于实现社区的稳定可能是最有建设性的反应。

值得注意的是,日本农村的一些居民已经开始接受这样的发展理念,尝试在收缩中寻找“超越增长”的生活。日本北部的佐渡岛遭遇了严重的人口流失,人口不断向对岸的新潟县以及其他城市迁徙(图3)。人们意识到没有一个地区能在劳动力持续流失的情况下实现可持续的社会经济再生产,最终当地观念和政策出现了极大的改变,佐渡岛的人们越来越不关心如何实现振兴,转而关注如何通过价值转型、组织方式更新等策略在收缩的区域内生活得更好[37]:清酒厂商把佐渡的偏僻当成吸引力,展示更多的本地特色;政府观光厅出台新政策,不专注于吸引更多游客,而是侧重休憩体验质量的提升;居民通过广泛征稿创办了记录当地历史、文化的报纸,用于讨论未来应当生活在哪种新氛围中。同样的理念出现在四国岛偏僻山区的名五郎村。在这个人口不足30人的衰落农村社区,驱赶鸟类的稻草人被做成了栩栩如生的亲朋好友或是他们喜爱的动漫人物,单纯的纪念行为因为在社交媒体的广泛传播而渐渐吸引人们前来一睹真迹。然而由于地理位置与基础设施的限制,除了一年一度的稻草人节,游客的数量仍然很少,无论是乡村旅游还是其他复兴项目都不能使这个步入收缩晚期的村落重获生机。当地村民充分认识并拥抱了这一事实,不再关注名五郎的潜在振兴可能。与游客将稻草人视为一种新奇景观不同,他们把稻草人作为一种安慰,不仅是那些逝去的人,同时也为了正在消失的生活方式。稻草人巧妙地重申了当地的乡村认同,促进了更紧密的互助支持系统的形成,使得缺乏基础设施和年轻人的乡村在团结起来之后依然能有能力、有机会享受新技术带来的便利[23](图4)。对于像名五郎这样处于衰败晚期的边缘乡村,引导人们团结起来,建立起社会生活与精神层面的关系网络,营造良好的社区氛围,似乎是比物质空间改善更为重要、也更可持续的事情。

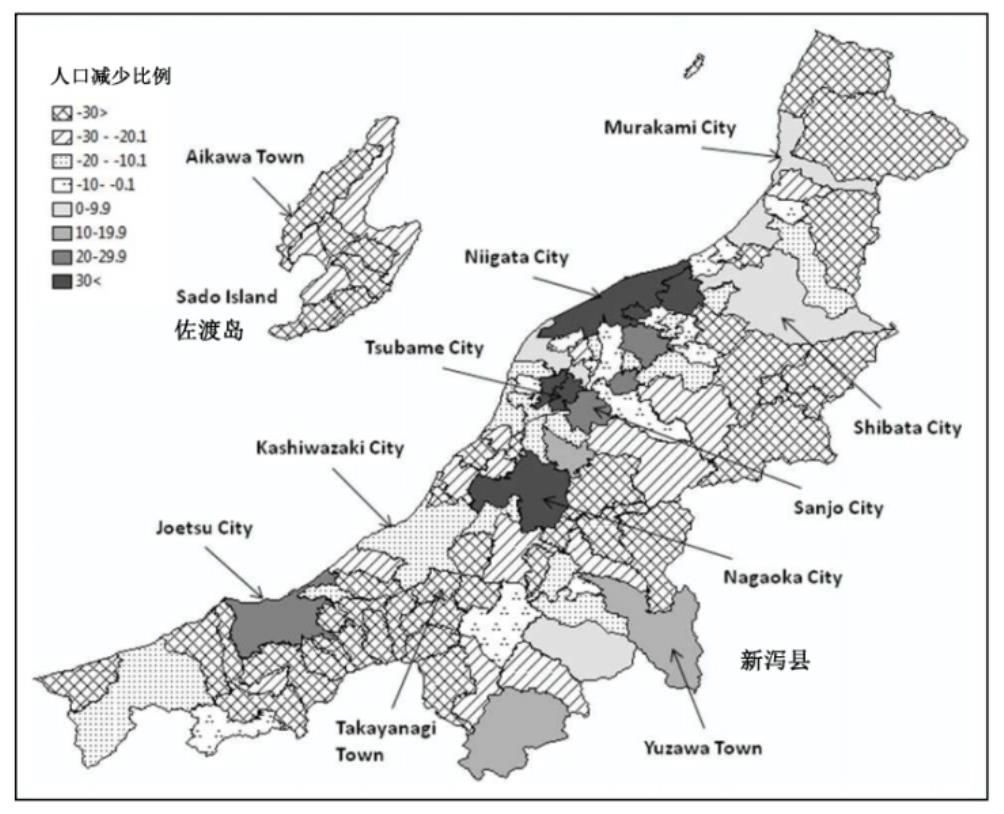

图3 1950—1990年间佐渡岛与新潟县的人口变化情况

图4 名五郎村在田野劳作、在公交车站等车的稻草人

3 “超越精明收缩”:收缩乡村可持续发展的可能路径

3.1 从被动收缩到积极治理的范式转变

人口或物质空间的收缩让回乡的人时常发出乡村衰败的感慨,这样悲观态度的持续发酵往往带来两极的行为:要么认为乡村失去希望于是任凭其自生自灭,要么企图通过外部投入去对抗不可逆转的收缩进程。然而值得注意的是,增长只是特定时期我国乡村发展的表现形式,并不是发展的同义词。倘若应对恰当的话,稳定或是收缩都应该成为一种推动乡村发展与质变的范式[32]。在欧洲和日本的乡村,正是因为收缩才使得人们摆脱对增长的追求与焦虑感,真正关注到个体的存在,慢下来、组织起来解决当下最紧迫的现实问题。与乡村收缩的长期斗争让他们意识到,顺势而为地接受收缩带来的影响,充分利用在地资源和社区力量去提升当地人的生活质量,从而实现超越增长的发展,才是应对乡村收缩的长期可持续之策。

在经历多年的土地财政创造的经济社会发展奇迹之后,中国的乡村研究往往“见地不见人”,惯性关注能产生较大效益的土地指标等空间资源,长期忽视乡村社会功能式微的潜在风险。日本农村发展计划委员会曾提出一个模型来揭示乡村边缘化的阶段演变,具体对应到我国,在经历了人口快速减少的第一阶段后,正面临下一阶段乡村功能迅速消亡的挑战,亟须在这关键时期实现观念与范式从被动收缩到积极治理的转变,从而采取正确干预避开收缩负向螺旋导致的乡村“死亡”。因此,未来的乡村实践需要延伸狭义聚焦空间的精明收缩内涵,走向“超越精明收缩”的村庄规划与治理——在合理配置空间等要素资源的基础上,更应当注重通过制度引导促进规划引领与基层自治的“相向而行”,在政府赋权的同时因地制宜地激发乡村内生动力,实现进一步的、精明的收缩治理,进而提升在地村民的福祉。这一过程同时也是乡村治理能力全面提升与现代化的过程,有利于收缩乡村在不依赖外部资源的情况下避免“人走茶凉”的困境,实现可持续发展(图5)。

图5 乡村收缩边缘化的发展阶段与治理干预后的可能结果

3.2 匹配收缩趋势的村庄规划体系转型

不同于一些国外政府采取的正式规划制度与非正式社区倡议相互耦合的乡村规划建设方式,近几十年来我国的地方政府在乡村管理中始终扮演着有为的行动者角色,希望通过积极的引导促进乡村社会的发展。但面对乡村收缩带来的多方面严酷挑战,现行的村庄规划却没有形成与之匹配的规划体系:就村论村,没有与新型城镇化等宏观议题进行良好互动;土地、环保、农业等各方面的上层意志不断向下传导,造成“九龙治水”的乱局;土地、社会福利的制度安排与要素的自由流动存在错位,使得收缩始终面临巨大的不确定性等等。浙江象山某条古道沿线有十几个古村落,由于空心化程度很高,当地部门拆除部分村落并用剩余指标建设了集中居住的小区。然而多年过去,这些小区的入住率非常低,山上倒是多了许多“两栖”村民——他们在采茶时节或者旅游旺季回到村里,其他时候住在宁波或者县城[7]。大量诸如此类的村庄规划建设不仅造成了巨大的资源浪费,同时也不适应具体的收缩、流动现实。

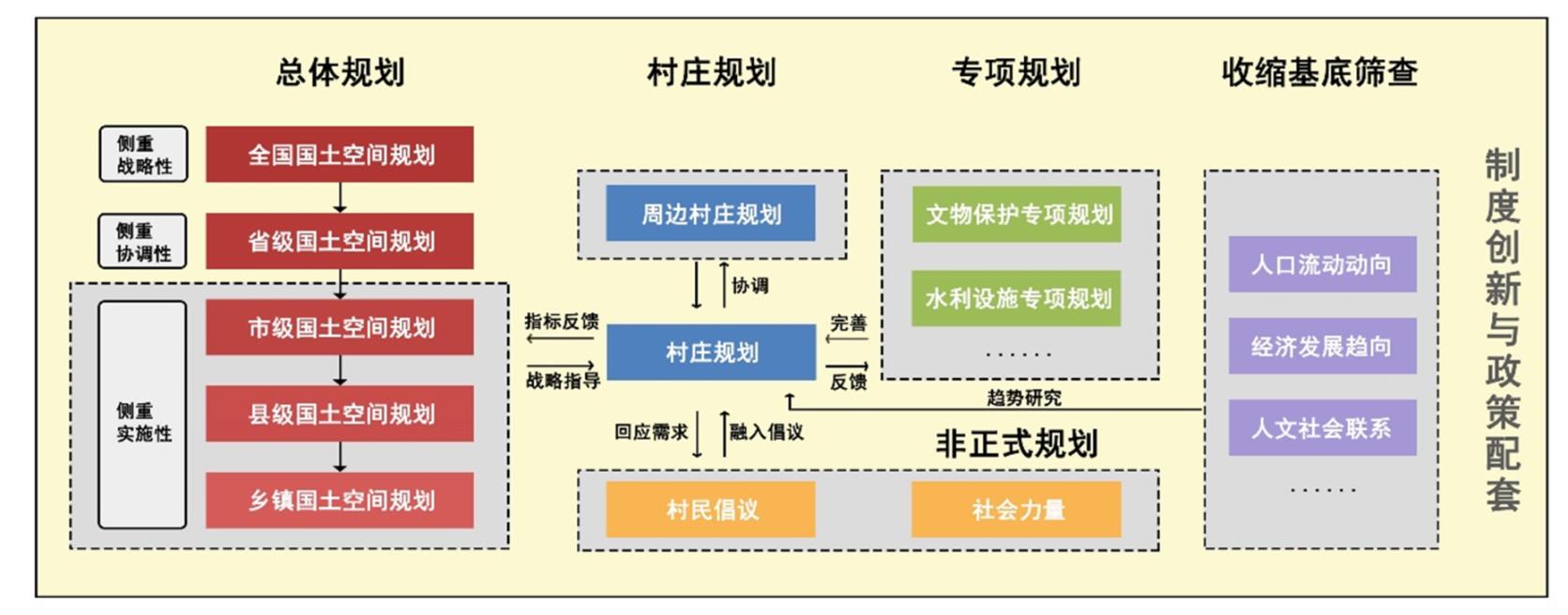

为了适应未来更广泛的乡村收缩情境,必须着手推动村庄规划体系转型。实际上,城镇与乡村两大体系都处在动态调整的过程中,乡村的收缩与城镇的扩展是事物的一体两面,必须纳入一起进行考虑。村庄规划作为一个系统性的过程,在新的国土空间规划体系下,既是上位总体规划的最小“细胞”,同时也是乡村各类资源整合利用的“主要动脉”,应该摆脱传统的乡村体系,基于人口流动和社会经济发展的真实意愿和趋势,主动寻求与周边乡村以及更大尺度上与镇域、县域规划的协调,配合相关制度的创新以促进人、地、福利的统筹对应,实现乡村收缩与其他村镇、县市增长的良性转换。以四川省为例,决定打破县域内行政区划和建制界限,积极顺应自然地理走向、经济发展趋向、人口迁移动向和人文情感倾向,以片区为单元编制乡村国土空间规划,较好地做到了全局谋划约束与要素自由流动之间的平衡。另一方面,收缩地区的村庄规划需要改变过去单纯落实指标的层级传导模式,充分挖掘和凝结一直以来不受重视的自下而上力量,在村庄规划编制过程中有机地将村民倡议等非正式规划内容嵌入正式规划体系。这些非正式的规划倡议不仅是村民当家作主的发声渠道,也可以有效满足收缩乡村中居民的切身需求,“上下双合”的对接有助于解决村庄规划长期面临的实用性不足问题(图6)。

图6 匹配收缩趋势的村庄规划体系构建

3.3 以多方善治网络重启内生动力

乡村作为基层自治的基本单元之一,具有村民治村的天然基因。与城市不同,村庄不仅需要正式的规划制度,更需要以村民为主体形成的社会治理网络。然而,那些人口收缩的乡村既很难有效组织群众,又缺乏与正式制度之间的合理互动——乡村与正式制度之间要么存在极弱的关联,面临村落“失声”和内部权力固化的风险;要么政府主动将一些任务与资源转移至当地,村庄的被动反应有可能不适应当下的基本需求。未来收缩乡村的规划建设与日常运行势必牵扯到多方意志,亟须在政府、乡村、社会之间建立起多方协调的行动者网络,从当下“有为政府”模式转向“赋能乡村”模式,重视部分权力的下放,以此提升村庄发展策略与规划方案的合理性和可实施性。在此过程中可以通过CLEAR准则的运用创造高效的治理网络关系[38]——能够(can)要求帮助村民拥有足够的知识、技能和资源参与其中、喜欢(love)则是引导行动从地方感和对社区的喜爱出发、赋能(enable)是指得到政府大力支持与参与、被要求(asked)强调各种利益相关者的积极加入、得到回应(respond)意味着最后的活动总是有所作为。在会议组织、意见收集、乡村行动等全生命周期的治理过程中,村民的主体责任感和自豪感同时被激活,有利于蛰伏已久的自治功能的重启。

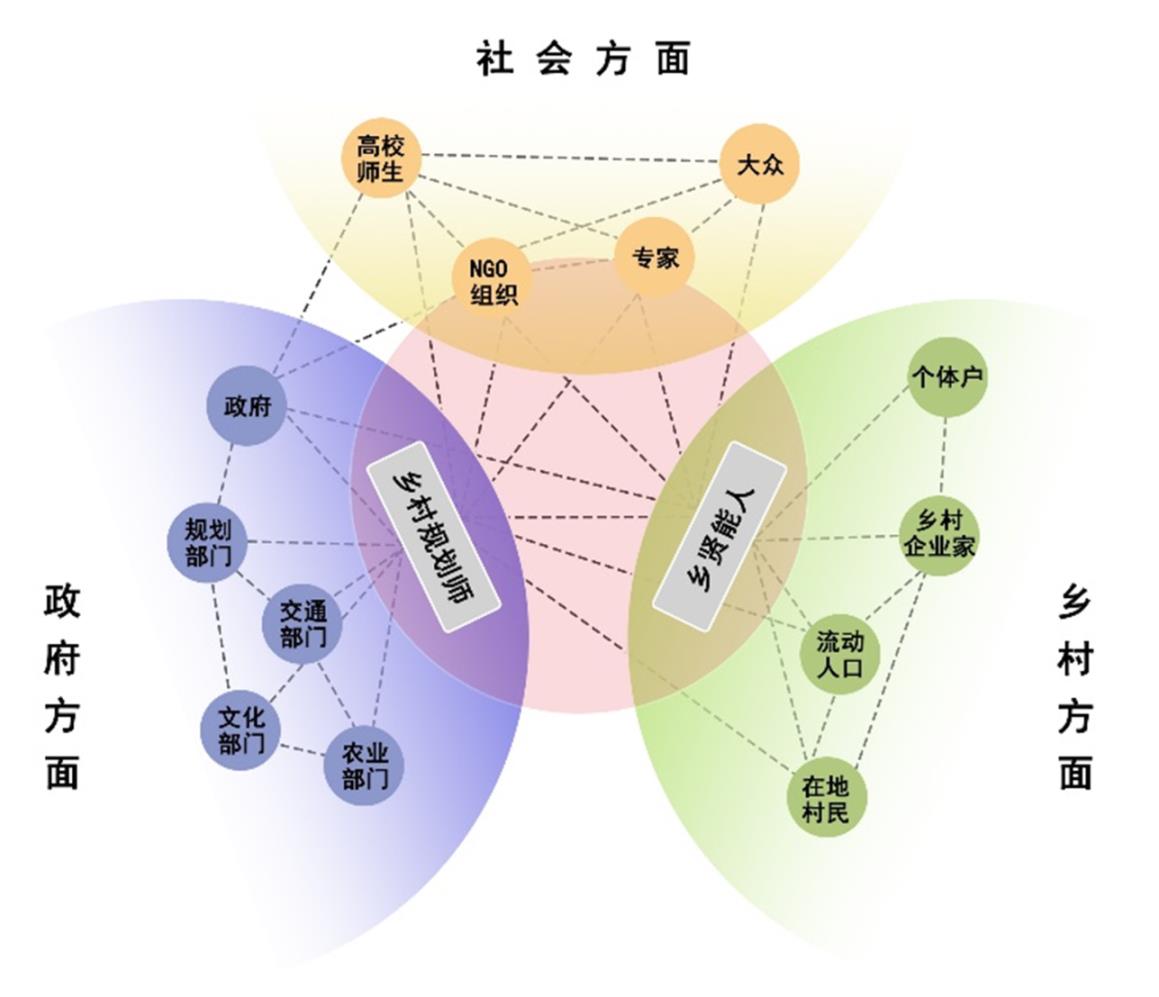

当然,类似的关系网络也并非万能,普遍性的财政问题、常见的意见冲突、权力在社区内部的过分集中等等危险也使得挑战无处不在[39]。由于与国外的政治体制不同,在这组网络关系中,我们需要充分认识乡贤、乡村规划师等在沟通网络中的重要中介作用——以村委会成员、乡村企业家为代表的乡贤作为乡村能人和管理精英,掌握着较丰富的地方经验和较强的对外沟通能力,应当鼓励他们成为串联村民的中坚力量,同时积极地收集民意、向外发声;而与在中国尚不成熟的NGO组织相比,乡村规划师似乎是一个更符合国情的关键中间角色。成都在全国首创了乡村规划师制度,这些下乡的专业人员在与当地干部、村民、建设项目团队“唱反调”的过程中,有效改善了乡村建设人才匮乏、规划质量不高、违法项目频现等问题。而在收缩乡村地区,乡村规划师也可以是“乡村治理人”。以相邻的几个村落为单位,他们不仅可以成为规划编制、项目建设过程中各方的沟通桥梁,同时也能通过在地式的陪伴,将村民的意见与潜在需求向政府部门进行正确、专业的转译,从而真正解决村民的现实困扰(图7)。

图7 以乡村规划师和乡贤为沟通中心的三方治理网络

3.4 从数字游戏到以人为本的行动取向

在乡村收缩的过程中,外部意志压倒乡村真实需求的情况时有发生,例如城乡建设用地增减挂钩政策在地方异化为一种违背市场规律的数字平衡游戏,山东撤村并居事件已经给了我们深刻的教训。人民城市为人民,乡村社会的发展自然也要服务于当地的村民。以人为本的精明收缩规划与治理,意味着更低的制度成本、更有效的规划成果和更广泛的社会共识,最终才能有效提升村民福祉。收缩乡村的规划不是普通的空间建设规划,为了落实人本的价值取向,必须更加深入地进行田野调查,通过翔实的信息收集去挖掘潜在有效可行的规划举措,在收缩的过程中实现有增有减——增加的是居民所需的各类设施和活动,减少的是闲置浪费的空间等资源。为了更好地了解民意,目前一些村庄规划在调研过程中已经进行了基础信息收集方法的创新,通过线上问卷、视频访谈与大数据分析等全面的调查方式,避免乡村因老龄化、空心化导致的局部“失语”,保障在外流动人口的相关利益。

除此以外,乡村规划建设应当注重对乡村认同的重申,同时积极创造青少年、老年友好的生活环境和社会氛围。在村庄规划中考虑到诸如节庆活动组织、公共社交场所营造、传统文化展览等方面的建设,就能促进村民潜移默化地重建乡村认同感,解决乡村过疏化的矛盾,达到“花小钱、办大事”效果。创造青少年、老年友好的环境则是吸引回乡老人、返乡青年的重要手段。这些拥有地方感情的社会精英往往有较大的概率回村发展,依靠他们的力量,能促进乡村在渐进收缩的过程中赶上社会发展的脚步。

4 结论与讨论

以人口收缩为主要表征的乡村收缩作为经济发展、制度约束等综合作用下的复杂产物,是城镇化过程无法绕开的十字路口,然而目前所呈现出的消极衰败是不精明、不可持续的收缩。尽管相关研究已经开始认识到乡村收缩的严峻现实,但是无论是希冀通过外部投入扭转收缩,还是顺应趋势强调乡村空间的精明收缩,都没有形成能够引导收缩地区可持续发展的完整理念,无法真正解决未来更普遍的乡村收缩问题。欧洲部分国家与日本的经验提示我们,如果应对恰当的话,收缩本身也是一种发展范式。乡村的精明收缩不仅是空间的增减过程,更是引导和壮大自下而上基层治理力量的转型过程。在人口不断收缩走向乡村功能快速消亡的关键时期,我国的乡村规划必须超越狭义聚焦空间的精明收缩内涵,在以人为本的价值取向下发展乡村基层治理力量,通过全面、精明的收缩治理来促进乡村社会以及村民生活的可持续发展。

迄今为止,世界范围内还没有与我国规模相当的乡村收缩与人口流动现象,崭新的问题意味着探索“中国方案”的必要性。在置身新型城镇化、乡村振兴等宏大背景的前提下,良好的收缩乡村规划不仅需要重构现有的发展范式认知,更需要依靠村庄规划体系转型、乡村治理网络构建、土地与社会福利制度活化等相关方面的创新予以引领。乡村地域支撑了我国的快速发展,同时也是社会稳定的大后方,作为相对弱势的一方,收缩乡村理应得到更多的偏袒——不是各类资源的疯狂投入,而是特定要素的合理注入,依靠精细的规划与治理促进村民生产生活的不断发展。展望未来的收缩乡村研究,在努力汲取国际经验的基础上,还必须立足于我国独特的收缩范式与发展语境,以强烈的社会责任感去探寻更多、更具体的可行方案。

参考文献:

[1]本刊编辑部. 新型城镇化座谈会发言摘要[J].城市规划学刊, 2014(1):1-8.

[2]赵民, 游猎, 陈晨. 论农村人居空间的“精明收缩”导向和规划策略[J]. 城市规划, 2015(7): 9-18.

[3]谢正伟, 李和平. 论乡村的“精明收缩”及其实现路径[C] // 城乡治理与规划改革——2014中国城市规划年会论文集(14小城镇与农村规划). 中国建筑工业出版社, 2014: 10.

[4]罗震东, 周洋岑. 精明收缩:乡村规划建设转型的一种认知[J]. 乡村规划建设, 2016(1): 30-38.

[5]张京祥, 张尚武, 段德罡, 等. 多规合一的实用性村庄规划[J]. 城市规划, 2020(3): 74-83.

[6]HOSPERS G. Coping withshrinkage in Europes cities and towns[J]. Urban design international, 2013(1):78-89.

[7]张京祥, 陈浩. 中国的“压缩”城市化环境与规划应对[J]. 城市规划学刊, 2010(6): 10-21.

[8]费孝通. 乡土中国[M]. 北京:生活·读书·新知 三联书店, 1985.

[9]焦林申, 张敏. 收缩乡村的空废成因与精明收缩规划策略——基于豫东典型乡村的田野调查[J]. 经济地理, 2021(4): 221-232.

[10]赵毅, 张飞, 李瑞勤. 快速城镇化地区乡村振兴路径探析——以江苏苏南地区为例[J]. 城市规划学刊, 2018(2): 98-105.

[11]吴亚伟, 张超荣, 江帆, 等. 实施乡村振兴战略 创新县域乡村建设规划编制——以《安徽省广德县县域乡村建设规划》为例[J]. 小城镇建设, 2017(12): 16-23.

[12]黄鹤. 精明收缩:应对城市衰退的规划策略及其在美国的实践[J]. 城市与区域规划研究, 2011(3): 157-168.

[13]POPPER D E, POPPER F J.Small can be beautiful[J]. Planning, 2002(7): 20.

[14]王雨村, 王影影, 屠黄桔. 精明收缩理论视角下苏南乡村空间发展策略[J]. 规划师, 2017(1): 39-44.

[15]杨念慈. 基于精明收缩的农村居民点空间布局优化研究[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2017.

[16]李星星. 人口收缩背景下湖南省县域村镇公共服务设施规划研究[D].长沙: 湖南大学, 2017.

[17]周洋岑, 罗震东, 耿磊. 基于“精明收缩”的山地乡村居民点集聚规划——以湖北省宜昌市龙泉镇为例[J]. 规划师, 2016(6): 86-91.

[18]房艳刚. 乡村规划:管理乡村变化的挑战[J].城市规划, 2017(2):85-93.

[19]何光环, 唐古拉, 李本智. 国土空间规划背景下的城市近郊村庄精明收缩规划实践探索——以宁波市永旺村为例[J]. 小城镇建设, 2021(1): 83-90.

[20]章昌平, 米加宁, 黄欣卓, 等. 收缩的挑战:扩张型社会的终结还是调适的开始?[J]. 公共管理学报, 2018(4): 1-16.

[21]张京祥, 申明锐, 赵晨. 乡村复兴:生产主义和后生产主义下的中国乡村转型[J]. 国际城市规划, 2014(5): 1-7.

[22]WHITELAW G H. Japan’s shrinking regions in the21st century: contemporary responses to depopulation and socioeconomicdecline[J]. Social science Japan journal, 2015(2): 279-282.

[23]HASHIMOTO A, TELFER D J,TELFER S. Life beyond growth? rural depopulation becoming the attraction inNagoro, Japan’s scarecrow village[J]. Journal of heritage tourism, 2020: 1-20.

[24]FELDHOFF T. Shrinking communities in Japan:community ownership of assets as a development potential for rural Japan?[J].Urban design international, 2013(1): 99-109.

[25]BEETZ S, HUNING S,PLIENINGER T. Landscapes of peripherization in north-eastern Germanyscountryside: new challenges for planning theory and practice[J]. Internationalplanning studies, 2008(4): 295-310.

[26]BEETZ S, NEU C. Frombusiness development to quality of life: innovation in rural north-easGermany[J]. Outlook on agriculture, 2006(2): 137-142.

[27]HOSPERS G, REVERDA N.Managing population decline in Europes urban and rural areas[M]. Springer,2014.

[28]MCMORRAN R, ATTERTON J,JONES S J. International case studies on demographic change in remote ruralareas: what can Scotland learn from elsewhere?[EB/OL].(2019-03-28)[2021-08-08].

[29]KÜPPER P, KUNDOLF S,METTENBERGER T, et al. Rural regeneration strategies for declining regions:trade-off between novelty and practicability[J]. European planning studies,2018(2): 229-255.

[30]RAY C. The EU LEADERprogramme: rural development laboratory[J]. Sociologia ruralis, 2000(2):163-171.

[31]DAX T, STRAHL W, KIRWAN J,et al. The LEADER programme 2007–2013: enabling or disabling social innovationand neo-endogenous development? insights from Austria and Ireland[J]. Europeanurban and regional studies, 2016(1): 56-68.

[32]SOUSA S, PINHO P. Planningfor shrinkage: paradox or paradigm[J]. European planning studies, 2015(1):12-32.

[33]DAX T, FISCHER M. Analternative policy approach to rural development in regions facing populationdecline[J]. European planning studies, 2018(2): 297-315.

[34]SYSSNER J, MEIJER M.Informal planning in depopulating rural areas: a resource-based view oninformal planning practices[J]. European countryside, 2017(3): 458-472.

[35]MEIJER M, ERNSTE H.Broadening the scope of spatial planning: making a case for informality in theNetherlands[J]. Journal of planning education and research, 2019:739456X-19826211X.

[36]KOYANAGI S. Promotingin-migration and resettlement in peripheral regions of Japan - background,conditions, and challenges: case study of Kyushu region[J]. Journal ofgeography-Chigaku Zasshi, 2016(4): 507-522.

[37]MATANLE P, SATO Y. Comingsoon to a city near you! Learning to live ‘beyond growth’ in Japans shrinkingregions[J]. Social science Japan journal, 2010(2): 187-210.

[38]LOWNDES V, PRATCHETT L,STOKER G. Diagnosing and remedying the failings of official participationschemes: the CLEAR framework[J]. Social policy and Society, 2006(2): 281-291.

[39]MEIJER M. When it goeswrong… learning from challenged (and revived) community initiatives[J]. Journalof rural studies, 2020: 1-9.

注释:

(1)“精明收缩”源于德国对较为贫困破落的东欧社会主义城市的管理模式,主要针对人口衰弱城市的经济问题和物质环境问题[12],2002年美国罗格斯大学的弗兰克·波珀(Frank Popper)教授及夫人将“精明收缩”(Smart Decline)明确将其定义为“为更少而规划——更少的人、更少的建筑、更少的土地利用”(planning for less - fewer people, fewerbuildings, fewer land uses)。[13]

(2)LEADER系列计划(法语Liaison Entre Actions deDevelopment de lEconomie Rurale的缩写,意为“农村经济与发展行动之间的联系”)是欧盟自1991年启动的共同倡议,旨在通过利用地方行动塑造乡村新内生式发展的未来。

(3)荷兰语全称Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland,由分布在海尔德兰省240个村庄、城镇的大约270名成员组成。DKK支持维护村庄、地区的利益,主要在需求驱动的基础上开展工作。

(4)HSSL(Hela Sverige Ska Leva,意为“全瑞典都应该活着”)是一项旨在增强民主的草根运动,由致力于在当地创造美好生活的团体组成。HSSL开发了不同的工具和方法,从民主的角度与市政当局进行长期可持续的工作。