作者:赵 迪 罗慧娟 责任编辑:赵子星 信息来源:《世界农业》2021年第9期 发布时间:2021-09-29 浏览次数: 11231次

【摘 要】2020年中国消除绝对贫困之后,脱贫攻坚的重点将转向相对贫困治理。建立相对贫困帮扶机制,既可以防止绝对贫困的再发生,又可以大力推进乡村振兴,实现农民共同富裕。欧美国家在解决了绝对贫困问题后,不断创新相对贫困治理方式方法,摸索出了很多行之有效的减贫措施。目前,欧美国家主要通过构建综合评估体系、应用赋权干预策略、开展能力提升培训、构建心理帮扶机制、提升公共服务水平、完善扶贫制度建设等方式消除农村相对贫困,减贫体系完备,策略实施精准。今后,欧美国家还将从构建福利社会、推进城乡公共服务均等化、鼓励金融扶贫等方面构建起农村防治相对贫困长效机制。欧美国家农村相对贫困治理经验对中国新时期推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接具有启发与借鉴价值。

【关键词】相对贫困;参与式;防止返贫机制;福利陷阱

2019年中共第十九届中央委员会第四次全体会议正式提出了“要解决相对贫困”,这是中共十八大以来政府首次聚焦相对贫困问题。2020年,脱贫攻坚战取得历史性胜利,政府如期完成减贫目标任务,绝对贫困问题得到彻底解决。下一阶段,中国的扶贫工作重心除了做好返贫人口和新发生贫困人口的监测和帮扶,还将构建解决相对贫困的长效机制,这些都标志着中国反贫困战略的时代转型。纵观世界减贫历程,反贫困工作具有非常明显的阶段性,都是从绝对贫困治理向相对贫困治理过渡,都要从满足贫困人口物质需求转向提升贫困人口综合能力。很多国家在相对贫困治理工作中探索出很多具有借鉴价值的措施策略,并取得了显著成效。中国的相对贫困治理工作起步较晚,还没有形成一套成熟的治理框架和流程。面对减贫形势新变化、新要求,更要理清思路,创新方式,通过学习和借鉴他国经验,构建长短结合、标本兼治的相对贫困治理体制机制,不断推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。

1相对贫困的内涵、测度与治理策略

欧美国家最早开始关注相对贫困问题,同时也最早开展了相对贫困治理实践。在研究过程中,人们对相对贫困的认识不断深入,并开始在相对贫困问题上将农村与城市区别对待,开展农村相对贫困问题专题研究。中国学者对相对贫困内涵、测度的研究不仅参考了欧美标准,也通过学习欧美经验来创新相对贫困的治理方法和模式。

1.1内涵的扩展

相对贫困研究源于欧美国家。经济学之父亚当·斯密在他的《国富论》中首次提出了相对贫困(Relative Poverty)概念,得到了学术界的广泛认可。早期的西方学者主要从相对收入角度研究相对贫困,重点分析不同群体间的收入剥夺状态。Townsend基于前人研究成果提出了相对贫困理论,从新的角度对相对贫困进行了界定,认为“贫困不仅是基本生活必需品的缺乏,而是个人、家庭、社会组织缺乏获得饮食、住房、娱乐和参与社会活动等方面的资源,使其不足以达到按照社会习俗或所在社会鼓励提倡的平均生活水平,从而被排斥在正常的生活方式和社会活动之外的一种生存状态”[1]。Chambers认为,相对贫困应该涵盖精神贫困、代际贫困、权利贫困、文化贫困等内容,而这些都已经不属于物质层面的匮乏[2]。阿玛蒂亚·森提出了“能力贫困”概念,认为能力贫困是相对贫困最重要的内容,即相对贫困的本质就是贫困人口缺乏提升福利水平、获得自我发展的能力。他还指出,造成能力贫困的根源是发展能力被剥夺,不仅有个人原因,还有社会原因[3]。欧美学者对相对贫困的理解经历了从物质层面到精神、社会、文化层面的过渡,逐渐认识到导致相对贫困的核心在于福利、能力、权利的缺失,仅通过提高收入、改善饮食、帮扶救济等方式无法根除相对贫困现象。对相对贫困理解的逐步深入引发了欧美相对贫困治理策略的动态调整,从救助型减贫策略逐步向激励型、参与型、发展型减贫策略转换。

1.2标准的确定

与绝对贫困相比,相对贫困最大的特点是难以测度。Fuchs指出,相对贫困线一般是平均收入或中等收入的“恒定分数”,并将美国相对贫困线定为人均收入中位数的50%[4]。阿玛蒂亚·森将相对贫困的测度划分为两个步骤:一是识别相对贫困,即确定一个“基本”或“最低”生活必需品集合;二是将缺乏满足这些基本需求的能力作为相对贫困的检验标准[5]。联合国《人类发展报告》中指出,相对贫困的测度指标体系不仅包含人均国民收入,还要包含寿命、教育、卫生和生活条件等因素,即从40岁以前可能死亡的人口比例、文盲率、获得基础卫生保健服务、可饮用水和食物的状况等方面来衡量一个国家或地区相对贫困的程度[6]。国内学者在研究农村相对贫困测度时参考了欧美经验,力图构建多维测度标准。孙久文和夏添认为,农村相对贫困的设定可以参照前一年农村居民中位数收入的40%作为相对贫困线,以5年为调整周期[7]。郭之天和陆汉文根据美国、德国和英国的相对贫困标准,认为应以收入作为主要指标划定相对贫困线,并参照资源获得、社会融入、权利赋予等指标,应用多维指标来衡量贫困状态[8]。张琦借鉴欧盟在相对贫困标准设置的经验和实践,指出以农村居民收入中位数一定比例设置农村相对贫困标准的“收入比例法”最为科学有效,以农户等值规模估算和多维贫困综合识别作为辅助界定依据可以避免评估片面化[9]。周力建议参照欧美相对贫困线标准,将农户家庭规模进行加权,基于成人等效原则赋予0.3~1.0的权重,将农村人均家庭可支配收入低于全国居民人均可支配收入中位数的50%视为相对贫困,同时两年一调整,并考虑地区差异性[10]。可见,目前国内对相对贫困的测度都基于欧美经验,由于中国城乡二元体制的存在,在分别计算相对贫困线标准的同时,还需考虑城乡在经济、政治、社会、文化等诸多方面的差异性。

1.3策略的创新

Chamber指出,欧美国家城市相对贫困与农村相对贫困表现是不同的,由于农村人口总量少、分布稀疏、老龄化明显且存在“亚失业”状态,因而农村相对贫困具有长期性、普遍性、隐蔽性等特点。他进一步指出,传统“救济 帮扶”的减贫策略在农村效用有限[11]。Ander和Heien[12]、Harrell和Rodgers[13]等学者对美国农村相对贫困治理历史进行了梳理,指出美国通过“政府主导、社会参与、农民评判”模式,依靠直接救助、间接救助、定向优惠、低价出售国有土地等方式,不断改善农村生存环境、减少农民贫富差距、引导农民参与社区治理,有效减少了农村相对贫困规模。Pascal针对1995—2016年欧盟地区发展政策和基金的减贫效率进行了研究,发现相较于生产性减贫项目和基础设施减贫项目,针对中小企业的创业结构基金和农村人力资源开发更能有效实现相对贫困的可持续防治[14]。Linda比了欧美农村相对贫困治理经验,发现美国农村还有相当数量的农民享受不到完整的社会保障,农村减贫的行政成本和财政负担更大;而欧洲发达国家的农村则面临人口老龄化问题,导致相对贫困治理基金难以为继。为此,他认为欧美的农村相对贫困治理模式必须实现权力下放、鼓励社区自治、引导多元参与,不断降低政府治理成本,形成完善的内部减贫运行机制[15]。目前,国内学者在农村相对贫困测度方面借鉴了欧美经验,研究较为深入,但是对欧美农村相对贫困扶持措施、应用策略、开展模式了解不多、认识不清,研究稀缺,现有研究主要聚焦在政策创设层面。例如,邓大松和仙蜜花分析了美国福利政策以及福利项目运行效果,认为在生产力较低的偏远农村,福利政策资金利用效率低、存在道德风险、惠及不到外来移民、缺乏政策协调性等,未能真正有效降低相对贫困发生率,需要通过策略创新发挥院校、非营利组织、行会、教会等主体的减贫作用[16]。齐桂亮[17]、唐林垚[18]、荀伟高[19]等学者分别从欧盟的合作社制度、农地制度、教育制度等角度研究了欧盟国家相对贫困治理政策体系构建。研究显示,欧洲国家的减贫制度体系已经十分完善,能够有效促进农民福利水平的提升,但是难以彻底实现对精神贫困、隐形贫困和代际贫困的防治,需要在减贫理念、策略和模式上进行创新。国内学者对欧美农村相对贫困治理研究仍处于起步阶段,研究有待深入。本文通过对欧美农村相对贫困制度与策略进行梳理和分析,重点讨论了当前欧美农村相对贫困治理过程中的重点难点与发展方向,并有针对性地提出了政策建议。虽然中国开始步入相对贫困治理新阶段,但与欧美相比,尚未形成测度标准、制度体系和策略集合。如果沿用传统绝对贫困治理方式是难以彻底根除相对贫困的,因此欧美的创新实践可以提供很好借鉴。

2欧美国家农村相对贫困治理的背景

与发展中国家不同,多数发达国家已经率先消灭了绝对贫困,并很早就开展了相对贫困治理。当前,多数欧美国家已经进入相对贫困治理阶段,并将重点逐渐从城市转向农村。然而,农村相对贫困人口组成复杂、需求多样,传统的绝对贫困治理方式已经很难发挥长久效用,需要对传统扶贫原则与策略进行调整。目前欧美国家相对贫困治理背景主要呈现以下特点。

2.1从城市到农村:治理进入新阶段

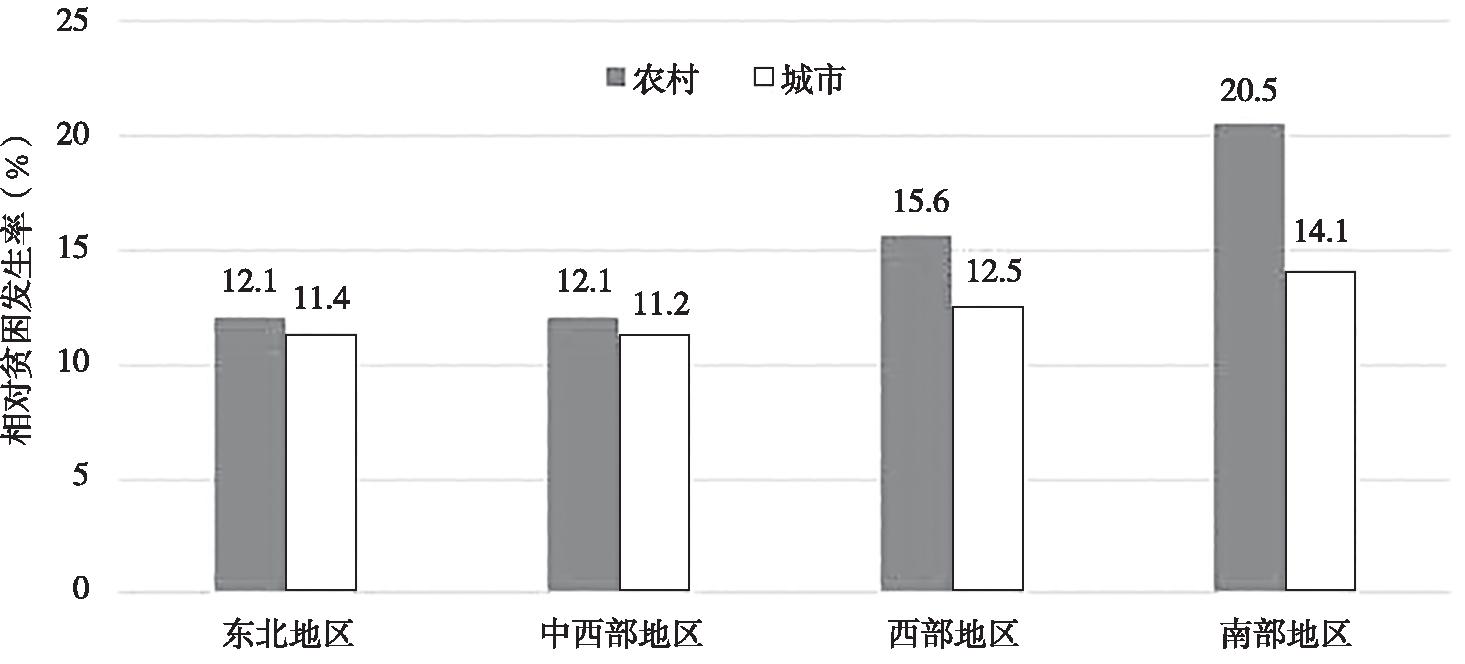

回顾欧美扶贫历史,治理重点基本都经历了从绝对贫困到相对贫困、从城市到农村的过渡。南北战争之后,美国政府开始建立养老金制度,并成立了历史上第一个由政府资助的社会福利机构——自由民管理局(The Freedman Bureau)。大萧条后,联邦政府成立了经济机会局(OEO),大力发展城市教育,推进城市公共医疗设施建设。通过一系列政策措施,美国贫困发生率从1960年的22.5%下降到1973年的11.5%,贫困人口从近4000万人下降到2400万人。随着贫困人口的大幅下降和20世纪80年代以后福利政策的调整,美国扶贫工作开始由解决绝对贫困转向解决相对贫困。随着移民涌入和20世纪末推行的城市贫困人口疏散政策,大批相对贫困人口涌向农村,造成农村贫困人口的激增。因此,当前美国的相对贫困治理重点已经由城市转向农村(图1)。欧洲是发达国家最多的地区,被世界十大权威机构认定的发达国家中有71%分布在欧洲。欧洲贫困治理工作始于16世纪,当时政府还没有认识到贫困问题的严重性,所有的扶贫工作都是基于教会、私人慈善捐款和社会组织的救济。第二次世界大战结束后,欧洲的社会、经济秩序逐步得到恢复,很多国家的福利扶贫效能和社会保障补贴标准不断提升,绝对贫困人口大幅减少,政府开始关注相对贫困治理问题,鼓励城市低收入群体依靠自身努力摆脱相对贫困状态,城市相对贫困人口逐年下降。然而,由于老龄化和乡村产业的没落,欧洲农村相对贫困人口数量相较城市却在逐年增加,数据显示,欧盟成员国中,平均有1/4的人口处于相对贫困状态,有1.2亿人徘徊在“相对贫困门槛线”,其中75%集中在农村[20]。因此当前欧洲发达国家已经将减贫工作的重点由城市转移到农村,并加大对农村产业、教育、基础设施等领域的投入。

图1 2019年美国城乡相对贫困发生率比较

数据来源:参考美国农业部网站(https://www.usda.gov/)数据库数据,因疫情原因暂不使用2020年数据。图3同。

2.2从物质到精神:需求呈现新特点

目前,西方发达国家的平均贫困发生率仅有0.65%,远低于世界平均水平。荷兰、瑞士、德国等国家的绝对贫困已经全部消除;而意大利、美国、加拿大等国家虽然也将绝对贫困发生率控制在0.6%以下,但相对贫困发生率则长期处于较高水平。据估算,目前欧美发达国家70%以上的相对贫困人口集中在农村,这其中又有85%以上的相对贫困人口是农村的老年人、妇女和移民,解决农村相对贫困问题任重而道远[21]。随着物质条件的满足,目前农村相对贫困人口的需求呈现多样化特点。美国农业部(USDA)针对农村人口生活状态调研显示,1998—2013年,农民收入逐渐增加,但是从2014年开始,美国农民收入开始持续下降,虽然2018年情况发生好转,但仍未达到2013年水平;农民收入中现金收入占比达到80%以上,政府补贴占比逐年下降,74%的农民对目前收入水平不满意或较不满意;美国农民自杀率相较城市更高,2008年之后美国男性农民自杀率相当于美国平均自杀率的两倍;由于长期接触农药,美国农民患有抑郁症的比例达到了18%;美国“农民主要从业者”(Principaloperator)的平均年龄为58.4岁,35岁以上从业者占到了91.2%,老龄化趋势已经持续了40年;随着年龄的增长农民“幸福感”却逐渐下降①。和美国一样,欧洲国家同样面临农民老龄化、农村教育资源不足、社区参与度不高等问题。2018年欧盟统计局抽样调查数据显示,欧盟国家农村65岁老年人占比已经达到了21.3%,86%的老年农民表示缺乏心理关怀,对农村养老服务的需求非常强;接受过教育培训的农民占比仅为36.2%,农民对创新农技、家政、电脑操作、护理、财务等领域的培训需求较强;能够积极参与农村社区决策的农民不到32%,64%的受访者认为自己的权利没有得到最大限度实现[22]。Foster通过对意大利、西班牙、乌克兰等国的研究发现,相较于城市贫困问题,欧洲农村普遍存在相对贫困的代际传播现象,这种代际贫困最终会导致农村贫富差距分化和对弱势农民权利的剥夺[23]。随着物质条件得到满足,农民的贫困状态更多表现为长期失业、健康不佳、技术缺乏、意志消沉、家庭破裂,多数可以被解释为一种贫困文化或精神状态。

2.3从帮扶到激励:原则发生新变化

传统的相对贫困治理方式主要是提供救济帮扶,通过“输血式”扶持提升农民的生计水平。随着精神需求的增加和“福利依赖”的产生,为了激发农民自我发展的内生动力,欧美农村相对贫困治理理念开始发生变化。美国相对贫困治理原则主要包括:一是避免“福利陷阱”。美国的所有相对贫困治理方式都是以“激励”为主“救助”为辅,目的是鼓励有工作能力的人主动就业、创业,将那些具有福利依赖倾向的农民排除在福利受益范围之外。二是提倡“多元参与”。美国在相对贫困治理过程中始终倡导“影子政府”,政府“掌舵不划桨”,企业和非政府组织通过购买服务参与各项公共服务,通过多中心治理确保各项帮扶措施顺利落地,同时畅通农民利益表达渠道,构建了完善的诉求反馈机制。三是主张“权利本位”。广泛采用参与式扶贫理念和方法赋予农民“话语权”,目的是维护农民自身发展权利,激发农民自身可持续发展能力,让农民成为社区发展的主人。欧洲各国发展程度不一,减贫策略和思路也因各国国情不同而存在差异,但是各国针对农村相对贫困问题都采取了以下治理原则。一方面,建立了包容性的帮扶体系。由于农业本身的脆弱性和农村经济的落后性,各国对农村相对贫困扶持都遵循包容性原则,针对农村边缘群体投入更多资金和人力,目的是在农村培育出新的产业和更多社区发展“带头人”。另一方面,注重精神贫困和隐性贫困干预。精神贫困和隐性贫困是相对贫困的重要类型,和物质贫困相比更具有隐蔽性,容易在相对贫困治理过程中被忽略。为了有效杜绝精神贫困和隐性贫困,很多国家都通过扶贫策略在社区营造自我独立发展的就业文化,并通过各类专项辅导提升农民对自我生活状况的认知。从帮扶到激励的原则变化,体现了农村相对贫困治理策略的调整,在此原则引导下,欧美国家不断进行扶贫策略创新,并取得了显著成效。

3欧美国家农村相对贫困治理的主要经验

为了缓解农村相对贫困,很多欧美国家都在不断创新减贫策略,并逐步构建起可持续的农村相对贫困治理机制,一些经验已被联合国应用在国际扶贫援助项目中。近年来,欧美国家对相对贫困治理的政策与资金支持力度不断加大,参与主体也更加多元,受益群体不断扩大。

3.1明确贫困标准

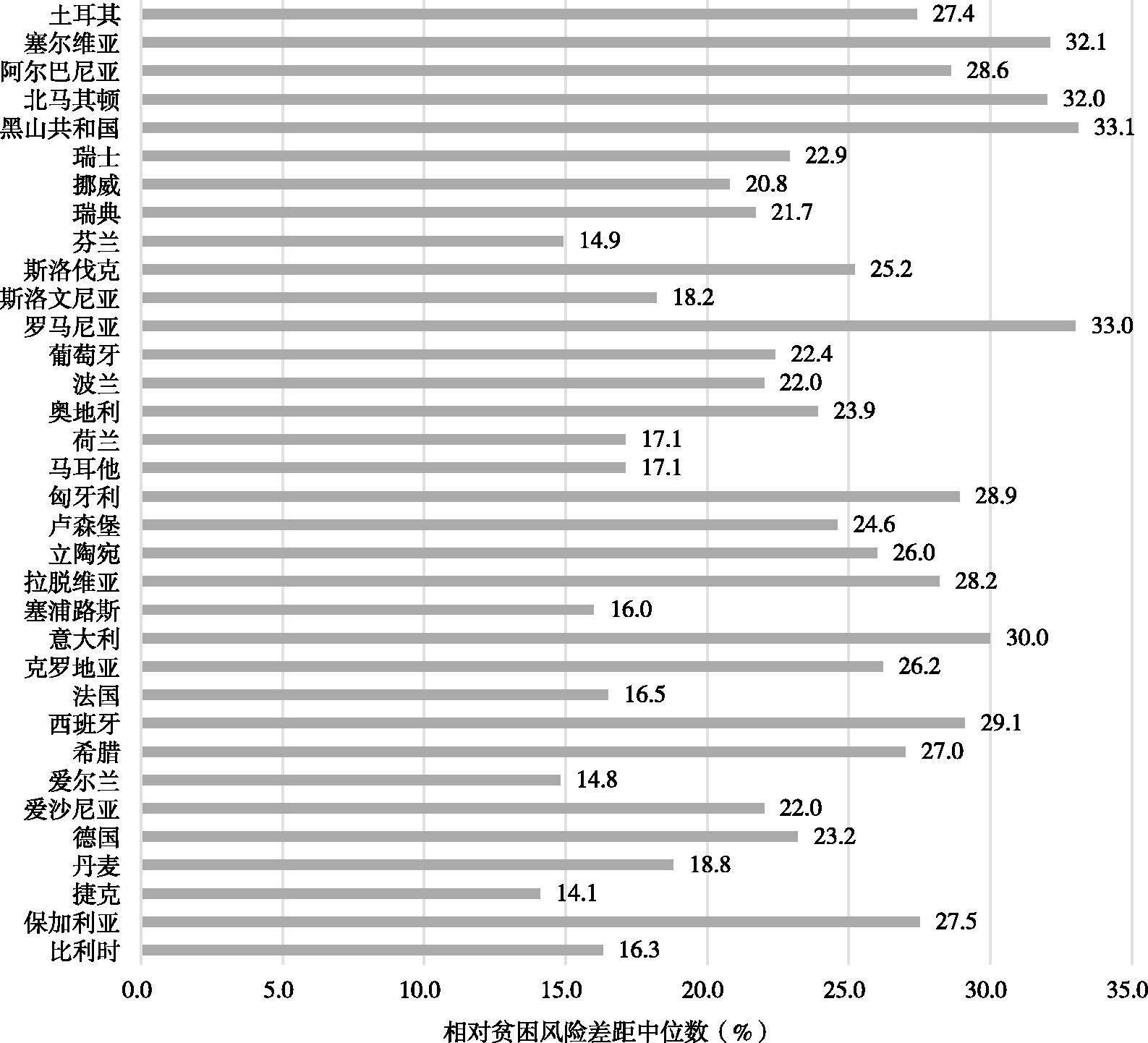

设定相对贫困线是识别贫困人口的前提,因此欧美各国都依据本国国情划定了相对贫困门槛和参考指标。美国的相对贫困线由联邦政府确定,划定标准参考了基本生活必需品的获得以及家庭规模:以绝对收入为基础、在家庭规模上增加1人以0.3511的权重加权。在认定时,政府还要综合考虑教育水平、身体条件、精神状态、是否酗酒、是否吸毒等要素。在农村相对贫困人口认定上,政府在原指标体系中增设了留守情况、种养规模、信息获取、农村治安等内容,目的是对农村相对贫困群体进行精准分类分层,在归类基础上施用减贫策略。根据美国人口普查局统计,美国农村相对贫困人口中绝大多数都是老人、有色人种和伤残人员。和美国不同,欧盟相对贫困线划定是根据贫困风险阈值测算相对贫困风险率,即将平均人口可支配收入中值的60%作为基准线。欧盟相对贫困风险率不是收入和财产的简单测算,而是作为一种相对标准,在明确收入水平的同时还要考察导致收入不平等背后的社会排斥、权利剥夺、违法犯罪、人际关系、工作压力等问题。此外,为了评估贫困风险,欧盟还应用了相对贫困风险差距中位数作为重要参考指标,即相对贫困门槛线以下人员的净收入中位数与相对贫困门槛线之间的差值,计算过程中还要考虑各国人口加权平均值(图2)。总之,欧美国家相对贫困线的确定都是依据本国国情,同时将指标的绝对值与相对值、量化值和非量化值相结合。

3.2引入赋权理念

欧美国家在相对贫困治理过程中,一方面通过福利均等化策略缩小城乡差距,另一方面则依靠参与式策略实现贫困治理扁平化,最终目的都是赋予贫困农民发展权、选择权、决策权和收益权。数据显示,美国农村有色人种的贫困率始终居高不下,而这些人通常都是社会最弱势的群体(图3)。美国很早就在针对有色人种和移民的培训和扶持项目中应用了参与式方法和工具,如农业部和私人基金会针对移民开展了很多农民田间学校培训(FFS)。广泛采用参与式理念和培训模式,目的是维护弱势群体自身发展权利,激发他们自身可持续发展能力,让其成为社区治理的主人。美国农业协会(UFA)、美国家庭农场联盟(NFFC)、美国有机协会联盟(AGOEL)等组织已经在农村广泛应用参与式模式开展培训、服务和农业推广。美国政府在实施农村环境质量改善项目(EQIP)和农村生态保护项目(CRP)时,特别强调对弱势农民群体的赋权,主张让弱势农民成为项目治理的“主人”,通过共同决策、参与式讨论、参与式需求调研等方式获取不同类型农民的发展需求、参与意愿、意见建议,并引导弱势农民将乡土知识和创新技术相结合。欧洲扶贫始终强调以社区为基础,并注重依托组织化、合作化方式将相对贫困农民组织一起共同决策、行动。例如,法国的“团结农业”建立的互惠互利的社群发展模式、德国“农民联盟”通过协议方式平摊发展风险、比利时的“农场主联盟”依托组织化运营将易受市场冲击的小型农场主联合起来发展生产,这些模式的主要目的就是通过组织化措施确保小生产者获得发展的权利。

图2 欧洲国家农村相对贫困风险差距中位数比较

数据来源:欧盟统计局官网,https://ec.europa.eu/eurostat。

图3 2019年美国农村有色人种和移民相对贫困发生率

3.3强化教育培训

为了防止知识贫困和精神贫困,欧美各国都将教育培训作为农村相对贫困治理的主要方式。美国在相对贫困治理过程中始终重视农民就业能力提升,建立了完善的农村教育培训体系。例如,美国农业部下属的农业研究服务中心、合作研究推广中心、经济研究服务中心和国家农业统计服务中心在开展相对贫困研究的同时会针对农村弱势群体开展专题培训和信息服务;农学院、农业试验站、农业合作推广站紧密联系在一起开展农业教育、科研和推广工作,不断提升农民的技能和管理水平,增加农产品附加值;“未来农民协会”、4H②农村俱乐部、社区互助会等基层组织会定期开展培训、指导和交流活动,特别针对移民、女性和老年人给予技术帮扶服务。为了防止农村代际贫困发生,英国政府建立了从学前教育到高等教育的农村教育体系,并主张农村和城市应该拥有同等质量的教育资源,强化农村教育机构的基础设施建设。在农民培训上,英国很早就将职业农民培训与正规教育相结合,引导农民掌握创新技术和管理经验;德国广泛普及“双元制”农民培训,开展校企轮训培训模式,保证每个职业农民都接受过3年以上的正规职业培训。近年来,欧盟强调知识转移、技术创新和人才培养对于相对贫困治理的重要性,号召成员国依据《伊拉斯谟条例》的规定,在农业知识与创新体系(AKIS)通过教育培训资源的整合资助青年农民、失业农民进行跨国交流活动,并将其纳入欧盟相对贫困治理教育类子项目每年给予一定经费支持[24]。

3.4开展就业引导

欧美各国都将解决就业问题作为农村相对贫困治理的主要方式,并努力激发农民创业潜能。为了更好地服务创业者,美国各地都建有集创业指导、信息供给、保险理赔等为一体的一站式创业服务中心。2008年开始,政府新设小型企业救助计划和农村合作风险投资项目,为创业农民提供融资担保,缓解农村就业问题。政府通过税收、信贷、费用减免、职业培训补贴等方式鼓励市场主体在贫困地区投资,并进一步放宽对第二、第三产业的准入限制,允许发展能源、军工、加工等产业[25]。政府对农村小微企业制定专门的优惠政策,尤其对市场主体在小企业管理局(SBA)认证的欠发达地区设立和经营小微企业给予更多扶持,在项目招标时会优先考虑,并享受一定的税费减免。金融危机后,欧洲很多国家都开始进行“福利瘦身计划”,通过倡导工作福利和工作脱贫来缓解财政福利支出的紧张状况。随着农业机械化水平的提升,欧洲农村开始出现隐性失业现象,农村富余劳动力问题亟待解决。为此,很多欧洲国家相继实施了旨在消除就业贫困的帮扶措施。例如,德国政府针对东部农村推行的“团结计划”,引导农村富余劳动力就近转产转业,并提供就业帮扶指导和资金支持;法国政府则开展了“积极就业行动”,通过为农民提供补助的形式引导其在农村新产业领域谋职;丹麦政府积极探索弹性安全治理模式(Flexicurity),依托灵活弹性的劳动力市场和慷慨的福利计划引导农村富余劳动力到城市就业,并构建了“去中心化”(Centralizeddecentralization)的工资谈判机制以维护农民就业权益。

3.5实施心理干预

精神贫困和隐性贫困是相对贫困的重要类型,和物质贫困相比更具有隐蔽性,容易在相对贫困治理过程中被忽略。为了有效杜绝精神贫困和隐性贫困,很多国家都开展了针对农村相对贫困群体的心理干预活动。针对美国农民自杀率高于其他人群的问题,美国联邦农村卫生政策办公室专门建立了“播撒希望的种子”热线电话进行心理干预,并设立了农民幸福感评价体系,定期对贫困农民群体心理状态进行评估。欧盟在相对贫困线设定中,专门将参与娱乐次数、家庭聚会频率、压力排解渠道等作为重要指标,并指出要想让群体摆脱相对贫困状态,必须消除贫困文化,营造积极向上的乐观心态。荷兰政府意识到相对贫困农民在长期紧张情绪影响下普遍具有缺乏目标、不守承诺、意志消沉、脾气暴躁、轻言放弃等特点,形成了“慢性紧张症状”。为此,荷兰政府在农村大范围推广“流动辅导”策略(Mobility Mentoring),对农民进行心理辅导和情绪控制训练,引导农民认识到生活压力的来源,并和农民共同制定减轻压力的途径和措施。荷兰基于个体心理差异性开展的“流动辅导”得到了世界银行等国际组织的认可和肯定,并在很多发展中国家的扶贫项目中得到推广。法国很多非政府组织专门在农村设有志愿者服务机构,与社区医院联合对农民开展心理疏导和咨询工作,并且会定期组织团契式聚会,鼓励弱势农民群体通过集中讨论的方法解开“心结”,疏通农民表达渠道。这些心理干预方式的核心在于提升农民生活的幸福感和满足感,在物质需求得到满足的基础上实现心理的“富足”。

3.6构建防贫机制

欧美国家农村人口少且分布零散,多数以独家独户为主,很少形成连片的村落,这无形中也加重了相对贫困监测、防返贫机制构建的难度。为了形成防止返贫长效机制,欧美国家主要采取了以下治理方式:一是形成完善的相对贫困监测体系。欧美国家主要以社区为单位开展相对贫困监测,并将社会排斥、弱势人群作为监测重点对象。例如,欧盟就主张各国政府每3~5年针对农村开展一次相对贫困全面调查,每年针对重点监测对象开展相对贫困摸底统计,这些对象主要包括农村的留守女性、残疾人、单亲家庭、独自生活群体、受教育程度低群体、来自欧盟以外群体等。美国主要采取自主申报和入户统计相结合的方式监测农户贫困状态,并根据贫困监测结果完善社区治理规划。二是对有返贫风险的农户采取福利补偿。多数欧美国家实行的是“救济 福利补偿”的防止返贫策略,即在政府开展绝对贫困监测与救济的同时,通过福利补偿策略消除相对贫困隐患。例如,美国政府在农村建立以户为单位的福利制度,对农村无劳动能力的边缘户提供福利救济以满足基本生活需求,同时针对有工作能力的边缘群体建立以工作帮扶为导向的福利救助体系,提供临时生活补贴(TANF)和临时性公益岗位。三是引导多元主体参与相对贫困治理工作。欧美国家鼓励和引导慈善组织、教会、行业协会等社会组织参与防止返贫工作,积极整合社会和市场资源支持减贫工作的有效、可持续运行。例如,英国通过以农村社区为单位的面对面筹款、会员制筹款、信件筹款、农业企业合作筹款、慈善商店等模式促进民间慈善自助体系的形成;美国早年通过的《救助分配法案》中就强调在相对贫困治理过程中要培育和发展民间力量,引导慈善组织、宗教团体、私人组织等主体通过签订契约的方式来实施福利项目,主张要把贫困监测预防工作逐级下放到农村社区。

4欧美国家农村相对贫困治理的制度框架与发展趋势

欧美国家的相对贫困治理是一个动态调整与发展的过程,一方面,相对贫困治理政策措施不断健全并逐步形成一套完善的制度体系;另一方面,随着相对贫困的重点与难点发生转移,相对贫困的治理原则、方式与措施也都会发生变化。

4.1欧美国家农村相对贫困治理的制度框架

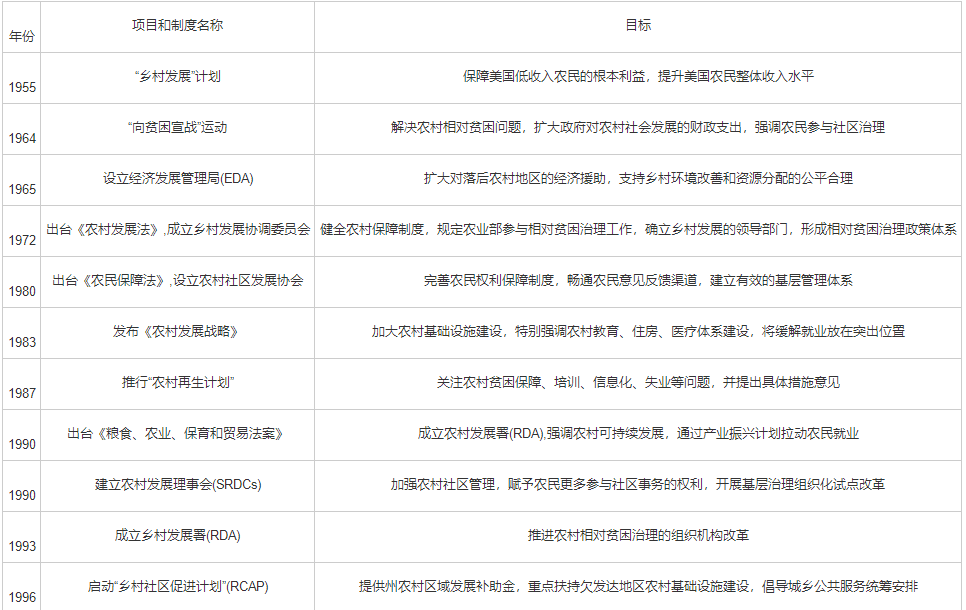

欧美国家的贫困治理历程本质上就是贫困治理制度框架完善的过程,根据不同历史阶段贫困特征的差异,制度框架的内容和结构也在不断发生调整。美国的相对贫困治理措施渗透在不同制度中,并最终形成了较为完备的相对贫困治理制度体系。美国联邦政府专门成立了经济机会局(OEO),实施了一系列减贫计划,相继出台了《经济机会法案》《阿巴拉契亚山脉地区发展法案》和《公共工程与经济发展法案》,大力发展教育,加大公共医疗设施建设,并重点加强贫困地区农民的能力培养。随着贫困人口的大幅下降和福利政策的调整,近些年美国相对贫困治理工作开始由农村保障体系建设、社区产业发展逐步调整到城乡发展资源均等化、参与式社区治理、农业信息化和移民发展能力培植等领域(表1)。

表1 美国农村相对贫困治理政策历史演进

资料来源:美国农业部网站,www.usda.gov。

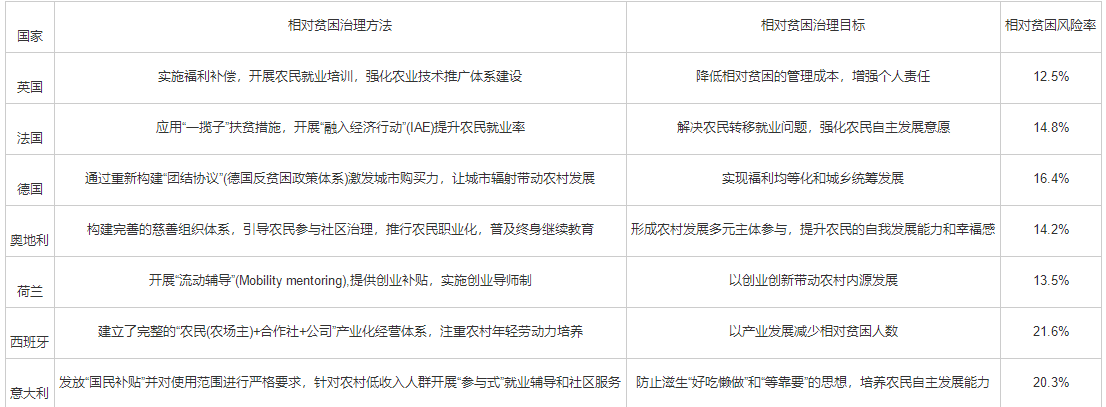

相对贫困治理是欧盟共同农业政策的目标之一,也是今后农村政策措施的重要内容。20世纪70年代末,欧洲共同体就已经开始实施了一系列补充性的反贫行动,并制订了三轮反贫困计划[26]。第一轮反贫计划建立了城乡均衡发展体系,开展了贫困性质、福利与贫困关系、致贫原因等基础性研究[27]。这一阶段的调研工作为之后制定农村减贫计划奠定了基础。第二轮反贫计划的重点在于协调各国的反贫困政策,并创新相对贫困治理的模式与措施,共有25个农村贫困治理项目得到了资金资助,首次确立了农村反贫整合计划,目的是通过消除导致贫困的社会环境,为被剥夺个人需要的社会成员提供综合的、全面的途径摆脱贫困[28]。第三轮反贫困计划执行过程中,人们开始意识到贫困的多样性、复杂性和相对性,重点开展相对贫困治理工作。为此,欧洲理事会决定建立一个中期共同体(Medium-termcommunity)计划,扩大了贫困治理范围,将相对贫困群体纳入贫困治理体系。之后的欧盟贫困治理工作将重点集中在解决就业贫困问题上,并专门成立了欧洲社会基金(ESF)[29]。根据欧洲社会政策白皮书的要求,欧盟就业扶贫的重点是提高教育和培训质量、推广终生学习、构建就业帮扶机制。由于欧盟成员国的国情存在差异,各国相对贫困治理的目标和重点有所不同,但是总的原则都是提倡自我发展、推动资源均等化和引导有序就业(表2)。

表2 欧洲七国农村相对贫困治理模式比较

资料来源:《2019年欧盟经济发展报告》,www.europa.eu。

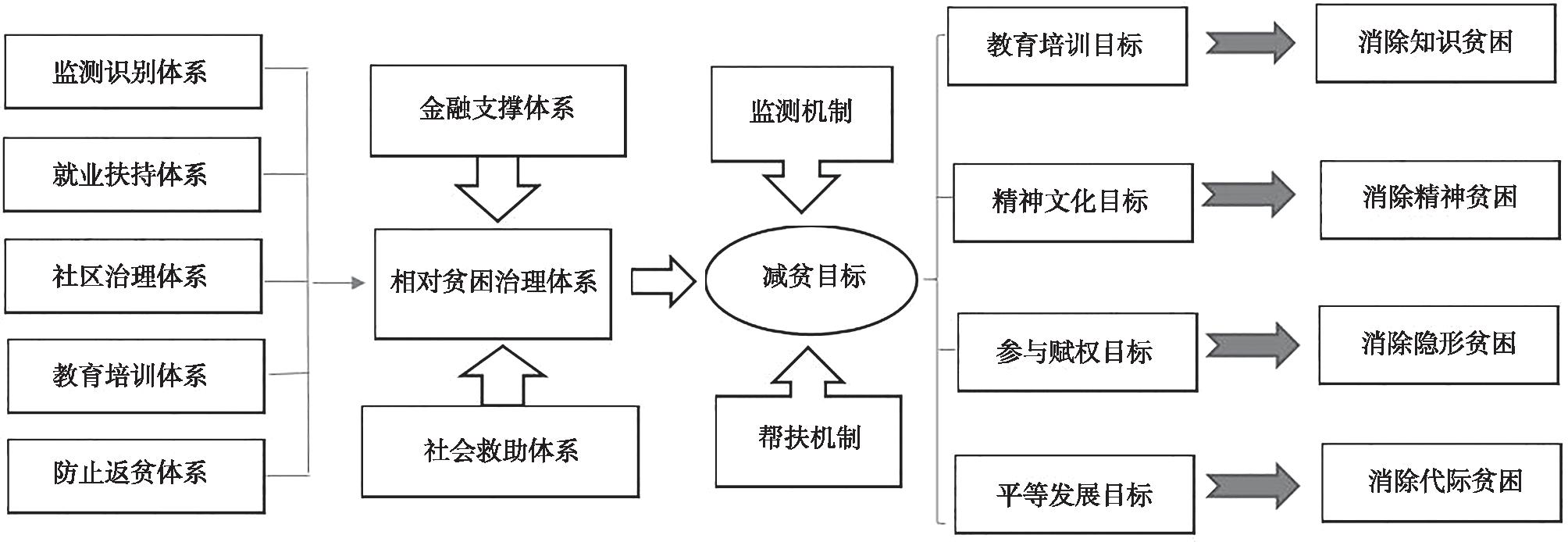

通过研究可以发现,欧美国家相对贫困治理制度体系基本都是由五个部分组成:监测识别体系、就业扶持体系、社区治理体系、教育培训体系、防止返贫体系。制度框架中的每个部分对应着不同的相对贫困治理策略,并强调贫困救济策略与贫困治理策略的结合,目的是通过完善制度消除知识贫困、精神贫困、隐形贫困和代际贫困的隐患(图4)。

图4 欧美国家相对贫困治理的制度框架

4.2欧美国家农村相对贫困治理的发展趋势

无论是美国的“中长期发展规划”,还是欧盟的“乡村发展计划”“共同农业政策”等,都重点提出了今后相对贫困治理的重点,主要集中在三个方面:一是持续推进城乡统筹。政府将会继续推出各项农场支持政策和基础设施建设项目以实现城乡均等化发展,从对农业的政策支持,到强化基础设施建设,再到城乡共生一体化,相对贫困的治理原则将朝着大幅提升农民生活质量的方向转变。例如,美国国会通过了《农业进步法案》,特别加入了缩小城乡差距的内容,通过实施“点燃美国农村宽带计划”来解决城乡信息不对称的问题,以求缩小城乡公共服务差距。二是构建以间接干预为主的社会保障体系。各国在社会救助和社会补贴兜底的基础上,通过引入第三方、消费信贷、累进税制等方式间接增加农民收入,力图通过市场“看不见的手”优化配置扶贫资源,变直接干预为间接干预。例如,意大利的“南方开发”模式就强调扶贫工作的市场化、社会化,由非政府组织南方基金会负责统筹扶贫资金使用和进行扶贫效果评估。三是发挥金融扶贫功能。越来越多的国家认识到金融在相对贫困治理中的作用,一方面为农业发展提供高额补贴,另一方面依托防贫保险来降低生产风险、阻断返贫隐患、促进持续发展。例如,欧盟围绕农业保险构建起的农村防止返贫保险体系、美国在农村推行的农村社会安全保险、英国向农民提供的“农场保险 失业保险 养老保险 医疗保险”服务包等,都是金融保险参与贫困治理的有益实践。

5推动中国相对贫困治理的政策建议

脱贫攻坚任务完成后,中国进入并将长期处于相对贫困治理阶段,不仅需要对减贫理念进行更新,更要对减贫策略进行调整。通过梳理欧美国家相对贫困治理经验,针对中国相对贫困治理机制创新总结出以下对策建议。

5.1构建相对贫困的识别指标体系

欧美国家基本都建立了多维度的相对贫困指标体系,有效促进相对贫困群体的精准识别与评估。脱贫攻坚后,中国应借鉴欧美国家的相对贫困标准,设计符合中国国情的综合性相对贫困划定标准。第一,多维度划定标准,从经济维度、社会发展维度、生态环境维度等角度设定指标,确保标准的综合全面。第二,可以根据欧盟标准基于人均家庭可支配收入低于全国居民可支配收入的中位数50%确定相对贫困线,也可以根据美国标准进行家庭规模加权,并综合考虑社会、经济、文化等因素。国家统计局应根据全国农民收支与生活状况调查数据测算多维相对贫困指数、多维相对贫困发生率和相对贫困人口分布,并作为相对贫困监测和统计结果定期向社会公布,以供决策参考。

5.2推广参与式相对贫困治理模式

欧美国家的实践表明,当满足社会弱势群体物质需求、消除绝对贫困之后,需要对脱贫群体进行“赋权”,并在相对贫困治理过程中秉承多元发展的价值取向。由政府主导的精准扶贫工作完成后,需要进一步激发农民参与乡村治理的积极性,通过应用参与式工具和方法了解农民的发展需求,引导农民参与相对贫困治理项目计划的制定,指导农民参与并主持项目,组织农民开展项目评估和验收,让农民真正成为相对贫困治理的主体,充分赋予农民参与权、决策权、执行权和监督权,将传统政府主导的项目组织形式由“自上而下”式转变为“自下而上”式。在相对贫困治理过程中,要减少政府的大包大揽,通过植入参与式理念,培养农民自我发展、自我经营、自我管理的脱贫能力。中国参与式扶贫起步较晚,但是仍进行了有益的探索,如云南河边村的“小云助贫”模式、庆阳市的“点菜扶贫”模式等,很多经验做法值得总结、借鉴与推广。

5.3提升农民群体的能力与素养

欧美国家在相对贫困治理过程中都将教育和培训作为根除贫困的主要措施,并不断强化农民终身教育和持续培训。为此,中国要充分利用现有教育资源,加强农村教师队伍建设,普及义务教育和继续教育,鼓励农民参加学历教育;根据农民素质水平实施高素质农民培养计划,开展分类分层的技术和管理培训,推广农民田间学校等参与式农民培训模式,构建科学有效的培训评价体系;发挥农业广播电视学校等基层培训机构的作用,积极吸引社会组织参与和社会资本投入,探索农民学分银行等组织形式,引导农民培训融入成人职业教育体系;针对返乡下乡人员开展就业创业培植活动,普及创业培训补贴制度,提高农村创业培训可获得性,建立创业辅导机制,培养一批传、帮、带能力强的创业导师。

5.4吸纳多元主体参与相对贫困治理

欧美国家的相对贫困治理体系讲求多元主体参与,通过将政府、社会、市场的资源进行优化配置来减轻政府扶贫压力。中国的绝对贫困治理主要实行由政府主导、多元参与的模式,政府发挥作用大,扶贫的市场化程度不高,非政府组织发挥作用有限,金融机构的参与才刚刚起步。脱贫攻坚后,中国扶贫资源将转向支持乡村振兴,政府在扶贫领域的投入会有所减弱,这就需要多元主体的参与和补充。要进一步吸纳社会组织、慈善机构、行业协会参与相对贫困治理,引导其在助教助学、创业培植、慈善帮扶、产业开发等方面提供支撑;要发挥金融机构支持助力的作用,用金融杠杆撬动地方经济发展,以金融工具防范各类风险,为农民发展提供各类防返贫保险、特色农产品保险、价格指数保险、收入保险、信贷保证保险等服务,发挥金融增信功能;要发挥企业、合作组织、家庭农场等新型经营主体的传、帮、带作用,引导小农户对接大市场,并为乡村振兴挖掘人才、培育人才、成就人才。

5.5强化对相对贫困群体的心理干预

欧美国家在相对贫困治理过程中注重提升农民的幸福感,并采取心理干预措施防止心理贫困、精神贫困的发生。与绝对贫困不同,很多相对贫困体现在文化和精神层面,需要扶智力、扶文化、扶精神,拔掉“贫困文化”之根。因此,中国要通过宣传、引导、科普等形式提升农民思想文化水平,改变乡村原有的落后习俗、心态和价值观,破除农村存在的“福利依赖”,消除以等、靠、要为特点的精神贫困和智力贫困;要不断提升农民的教育文化素质,让农民树立改变命运的信心和锐意进取的意识,有效隔离贫困文化的代际传递,消融贫困文化的相互复制[30];要进一步完善公共文化基础设施建设,挖掘和发展农村文化产业,形成农村文化帮扶长效机制,增强农民文化生活的满足感、幸福感。

5.6构建相对贫困治理的长效机制

欧美国家的实践经验表明,政府应该将减贫措施与乡村发展统合在一起,依托乡村产业发展构建相对贫困可持续治理的长效机制。当前,中国正处于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的关键阶段,要借鉴脱贫攻坚的成功经验和做法,推进相对贫困治理工作与乡村振兴的深度融合。一方面,要将相对贫困治理与防止返贫机制相结合,在现有的防止返贫监测与帮扶机制中引入相对贫困的识别与防治内容,强化城乡减贫与防止返贫一体化路径,通过“监测 帮扶 救济 激励”的“组合拳”为农民可持续脱贫保驾护航;另一方面,要将相对贫困治理与乡村建设体系相结合,在进行乡村建设的同时,依托乡村特色产业吸纳农村富余劳动力,通过振兴产业、保护生态、树立乡风等方式减少相对贫困人口比重,引导农民参与乡村治理活动,让农民有获得感、安全感和主人翁意识。

参考文献:

[1]TOWNSEND P.The concept of poverty[M].London:Heinemmann,1971.

[2]CHAMBERS R.Poverty and livelihood:whose reality counts?[J].Environment & Urbanization,1995(1):173-204.

[3]阿玛蒂亚·森.以自由看待发展[M].任赜,于真,译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[4]FUCHS V R.Redefining poverty and redistributing income[J].Public Interest,1967(8):88-95.

[5]阿玛蒂亚·森.贫困与饥荒:论权利与剥夺[M].王宇,王文玉,译.北京:商务印书馆,2001.

[6]联合国教科文组织.文化多样性与人类全面发展[M].广州:广东人民出版社,2006.

[7] 孙久文,夏添.中国扶贫战略与2020年后相对贫困线划定:基于理论、政策和数据分析[J].中国农村经济,2019(10):98-113.

[8] 郭之天,陆汉文.相对贫困的界定:国际经验与启示[J].南京农业大学学报,2020(4):100-111.

[9]张琦.不同相对贫困标准的国际比较及对中国的启示[J].南京农业大学学报,2020(4):91-99.

[10]周力.相对贫困标准划定的国际经验与启示[J].人民论坛,2020(7):70-79.

[11]CHAMBER P.Poverty and livelihood:whose reality counts[J].Economic Review,1995(2):136-142.

[12] ANDER H J,HEIEN T.Four worlds of welfare state attitudes:acomparison of Germany,Norway,and the United States[J].European sociological review,2001(4):337-356.

[13]HARRELL R,RODGERS J.American poverty in a new era of reform[M].New York:Armonk,2006.

[14] PASCAL F.Europe in 12 lessons[M].Luxembourg:Publication Office of the European Union,2018.

[15]LINDA H.Exploring European scoial policy[M].London:Policy Press,2000.

[16]邓大松,仙蜜花.美国反贫困政策及对中国扶贫工作的借鉴和启示:基于美国福利政策的分析[J].江淮论坛,2017(4):124-128.

[17]齐桂亮.欧美传统合作社制度对扶贫政策的启示[J].企业技术开发,2011(22):58-59.

[18]唐林垚.欧洲共同农业政策及其改革对确定中国农地政策的启示[J].中国不动产法研究,2014(2):42-45.

[19]荀伟高.欧盟教育扶贫政策研究[D].西安:陕西师范大学,2019.

[20]International Poverty Reduction Center in China.Targeted poverty reduction and relative poverty [M].Beijing:China Agriculture Press,2020.

[21]CLAPP J,WILKINSON R.Global governance,poverty and inequality[M].New York:Routledge,2016.

[22]European Commission.Structural indicators for monitoring relative poverty in Europ[M].Luxembourg:Publications Office of the European Union,2019.

[23]FOSTER J.Poverty:a study of rural life[M].London:Macmillan,2018.

[24]MILONE P,VENTURA F.New generation farmers:rediscovering the peasontry[J].Journal of Rural Studies,2019(65):43-52.

[25]CHAUDRY A,WIMER C.Poverty in the United States:50-years trends and safety net impacts[M].Washington:US Department of Health and Human Services,2016.

[26]BOURQUIN P,WATERS T.Living standards,poverty and inequality in the Europe[M].London:Institute for Fiscal Studies,2020.

[27]EL-AGRAA A M.The European Union:history,institutions,economics and policies[M].London:Prentice Hall Press,1998.

[28]PETER T.Understanding poverty and inequality in Europe,in responses to poverty:lessons from Europe[M].London:Heinemann Educational Books,1984.

[29]MAY D,ARANCIBIA S.Preventing young farmers from leaving the farm:investigating the effectiveness of the young farmer payment using a behavioural approach[J].Land Use Policy,2018(82):317-327.

[30]张祝平.我国贫困地区文化贫困因素及文化扶贫对策[J].行政管理改革,2018(6):60-65.

注释:

①摘自USDA2017-2018农民生计状态调研报告,www.usda.gov。

②4H指Head(头脑)、Heart(心智)、Health(健康)、Hand(实践)。